Anmerkungen

Das Original ist in Frakturschrift gesetzt.

Einige offensichtliche Schreibfehler wurden stillschweigend korrigiert. Die Schreibweise der Kapitelnummern wurde mit einem abschließenden Punkt vereinheitlicht.

Fußnoten stehen am Ende des jeweiligen Absatzes.

Die Seitenzählung des Originals ist im html-Code als Kommentar eingefügt.

Die Missionswerbung des vorderen inneren Umschlagdeckels wurde an das Ende des Textes hinter die Verlagswerbung geschoben.

Historische Erzählung

aus dem 12. und 13. Jahrhundert

von P. N. G. S.C.J.

nach dem Französischen

1928

Arlon — Buchdruckerei A. Willems.

Cùm permissù Sùperiorùm

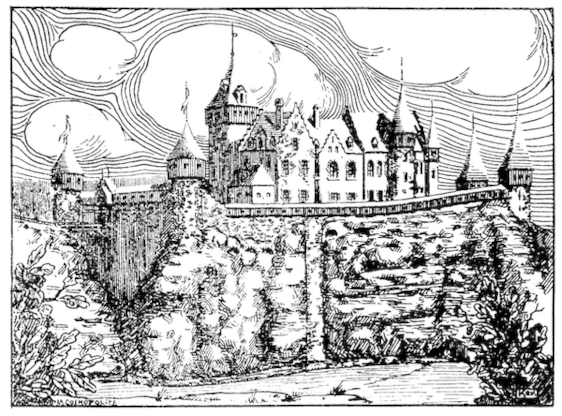

Frühjahr eintausend einhundert siebenundachtzig. Unabsehbar blaut der Himmel. Lautlos stieg sein klares Bild, ungemessen tief ins dunkle, träge Wasser, das die Alzette in kurzgeschweiftem Bogen majestätisch ernst um die schroffen Felsen schlingt, die zu Luxemburg das Schloß der Grafen tragen.

Doch was ist das für ein Singen und Klingen heute, droben in der sonst so vornehm stillen Burg? Es grüßen die Fahnen, im schwachen Winde knattern die Wimpel und Oriflammen; und von den Zinnen, gegen Osten und Westen, gegen Süden und Norden, schallen von Zeit zu Zeit weithin getragen die frohen Klänge der Hörner und Trompeten. Bis zum Grünenwald, bis zum Baumbusch hinüber dringt ihr fester Schall und weckt in deren tiefen, waldigen Gründen ein hundertfältiges, begeistertes Echo.

Tauftag ist.

Ein kleines, blondes Mägdlein hat seinen Einzug ins gräfliche Schloß gehalten. Hat freudigen Empfang gefunden bei groß und klein, aber ganz besonders im Herzen seiner fürstlichen Eltern, des großmächtigen Herrn Heinrich, Grafen von Luxemburg und Namür und dessen edler Gattin, der Dame Agnes, Tochter des Grafen von Geldern und Zütphen.

Und heute zieht vom Benediktiner–Münster herauf der vieledle, hochwürdige Priester und Abt, Everwinus. Der soll dem fürstlichen Menschenkind den Stempel eines Gotteskindes aufdrücken und ihm im Sakrament der heiligen Taufe einen Namen geben, den fortab das Luxemburger Land als einen seiner schönsten und größten Namen kennen und nennen wird: Ermesinde.

In Freuden verfließt der Rest des Tages.

Schon funkeln die nächtlichen Sterne. Aus dem Düster der Alzette glitzert ihr zitterndes Bild. Da rüsten sich die letzten der Gäste, die Herren von Körich und Ritter von Ansemburg, zur späten Heimkehr. Gehobenen Herzens drücken sie dem Grafen Heinrich die Hand. „Ein verheißungsvoller Anfang!“ rühmen sie, „möge dem hochedlen Kinde, Euerm Töchterlein, ein langes, glückliches Leben leuchten! Gute Nacht, Herr Graf! Auf baldiges Wiedersehen und frohes Weiterfeiern!“

Unter diesem Weiterfeiern verstanden sie den alten, landläufigen Gebrauch, demzufolge ein freudiges Familienereignis mit einer großen, aufwandreichen Jagd zu beschließen war, an der die befreundeten Adelsgeschlechter der ganzen Gegend teilnehmen durften.

Graf Heinrich griff die Andeutung auf. Am anderen Tage ergingen die Einladungen. Als Tag der Veranstaltung sollte der Pfingstdienstag gelten, als Ort das wald– und wildreiche Gelände der Bardenburg.

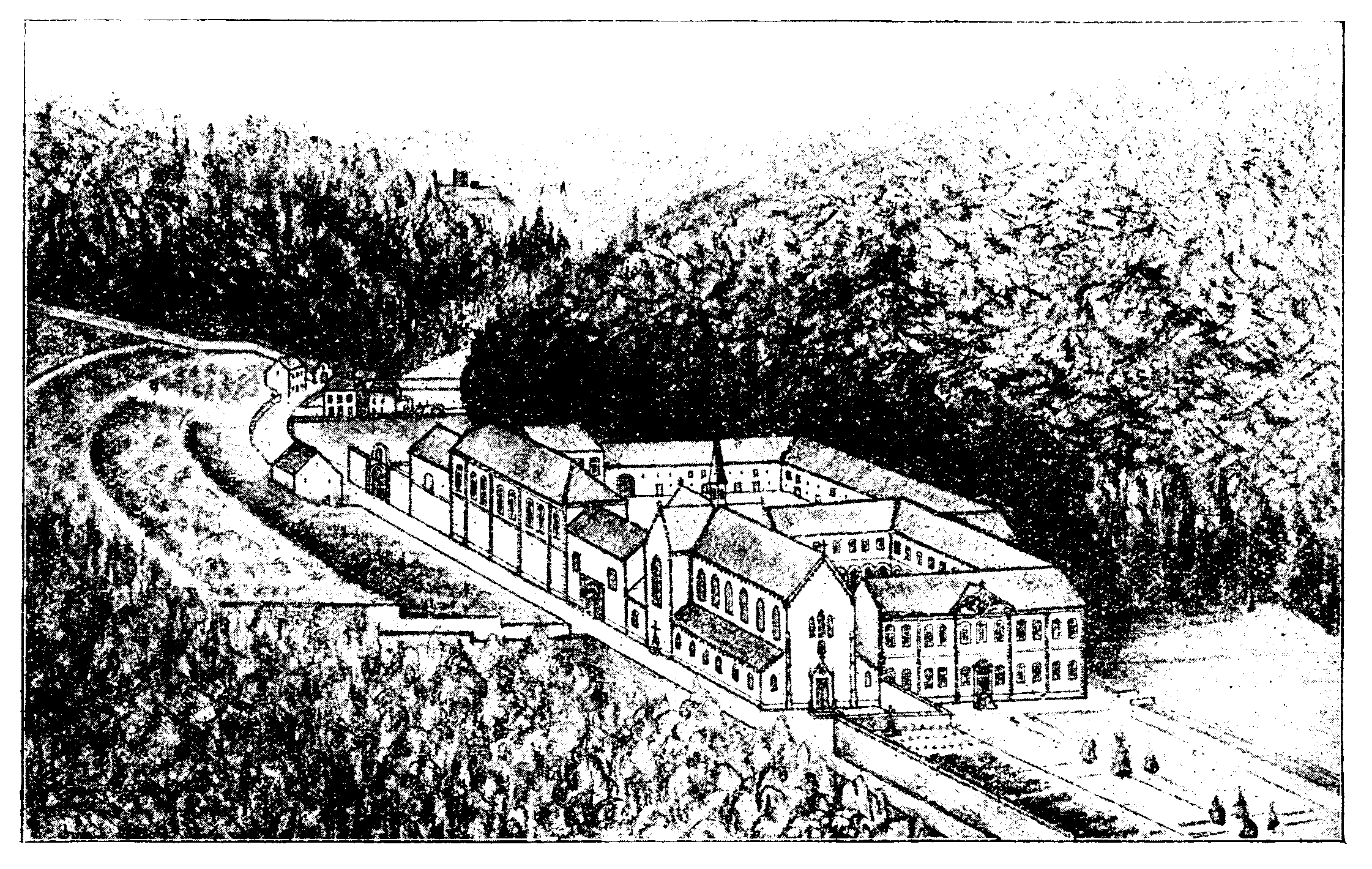

Sie lag ungefähr vier Wegestunden von Luxemburg entfernt und bildete die Krone eines anmutigen Hügels, der auf dem linken Ufer der Eisch den Eingangs eines lauschigen Tälchens schützt [1].

[1] Ungefähr 20 Minuten südwestlich vom heutigen Dorfe Eischen.

Schon seit Jahrhunderten war dieses Tälchen berühmt. Geisterhaft murmelte in ihm ein frisches, klares Wasser, von dem die Legende berichtet, daß es seinerzeit den heidnischen Bewohnern der Gegend als Gottheit gegolten hätte. Heidnische Priester und Sänger, „Barden“ genannt, nahmen an der rauschenden Quelle Aufenthalt und dauernden Wohnsitz. So konnten sie aus nächster Nähe die Feierlichkeiten zu Ehren der vermeintlichen Gottheit leiten. Sie erbauten auch das Schloß, das von ihnen seinen Namen herleitete.

In christlicher Zeit erschienen die Boten des Evangeliums. Die Finsternis des Heidentums verschwand. Mit ihr die Barden.

An der klaren Quelle baute ein schlichter Eremit sein bescheidenes Hüttlein. Das Wasser weihte man der allerseligsten Jungfrau, und ein einfaches, ebendaselbst errichtetes Kirchlein wurde Wallfahrtsort und Heiligtum der Muttergottes.

Ins verlassene Bardenschloß zogen die römischen Legionen. Jahrhunderte lang diente es ihnen als Festung.

Dann kam der Verfall. Wie mancher schwere Stein bröckelte aus den verwitternden Mauern und rollte dröhnend zu Tal! Wie mancher fand sein nasses Grab drunten in den rauschenden Wassern der Eisch!

Erst später lebte die Herrlichkeit wieder auf. Unter der Herrschaft der Grafen von Luxemburg wurde die Feste wieder aufgebaut, vergrößert und verschönert. In jahrelanger, mühsamer und kostspieliger Arbeit erstand die zweite, wunderbar herrliche Residenz, nach der Graf Heinrich auf den Dienstag nach Pfingsten seine Getreuen beschieden hatte.

Hell und heiter ging der Tag auf. Als ob die Sonne ihr Bestes, ungetrübten Glanz, spenden wolle, um den Tag des fürstlichen Kindes, das nun 6 Wochen alt geworden war, geziemend auszuzeichnen.

Im Osten des Landes wimmelte es auf Wegen und Stegen von frommen Pilgern, die singend und betend gegen Echternach zogen, zur kreuzgeformten, nunmehr 40jährigen Basilika, unter deren schützenden Gewölben der Apostel der Friesen, St. Willibrod, tot von den Mühen seines bischöflichen Amtes ausruhte. Gegen Westen aber ging die Jagdfahrt des Grafen Heinrich. Alte Heeresstraße Luxemburg–Arlon! Sollst du je zwischen deinen Bäumen einen herrlicheren Zug gesehen haben?

An der Spitze schreiten die Waffenknechte. Ha! wie die spiegelblanken Helme und scharfen Hellebarden strahlenschießend in der Sonne blitzen! Wie die blonden, rotwangigen Pagen in ihren malerischen, bunten Röcken, kecken Auges daherprunken! Und erst die Wappenträger! Hoch zu Roß, purpurfarben, goldbetreßt! — Graf Heinrich inmitten seiner Ritter! — Was ziehen denn die zwei weißen, mit rotem Lederzeug behangenen Kühe?

Im wohlverschlossenen Kinderwagen, in molligen Kissen, fährt langsam und sicher, das 6 Wochen alte Kind, Ermesinde. Was Wunder, daß seine entzückte Mutter, stolzerhobenen Hauptes an seiner Seite reitet und von ihrem hohen Schimmel aus zufriedene Blicke nach allen Seiten sendet. Soweit die Augen reichen, Herrlichkeit, Freude und Glanz.

Dann und wann ziehen am Wege Landleute und heimkehrende Arbeiter vorüber. Wie geblendet bleiben sie stehen und grüßen mit scheuer Verbeugung. Und die Lanzknechte schlagen ihre Waffen aneinander, als wollten sie mit ihrem stolzen Klirren einen unausfüllbaren Abstand andeuten zwischen sich und dem an die Scholle gebundenen Manne. Die Pagen erwidern die Ehrbezeugung mit einem überlegenen Lächeln, während der Graf mit wohlwollender Verneigung des Hauptes darauf antwortet. In den Blicken der Gräfin aber lag es kalt, kalt und wie stumme Verachtung. Als ob sie zu einer anderen Rasse gehörte, und unendlich hoch und erhaben über jenen throne.

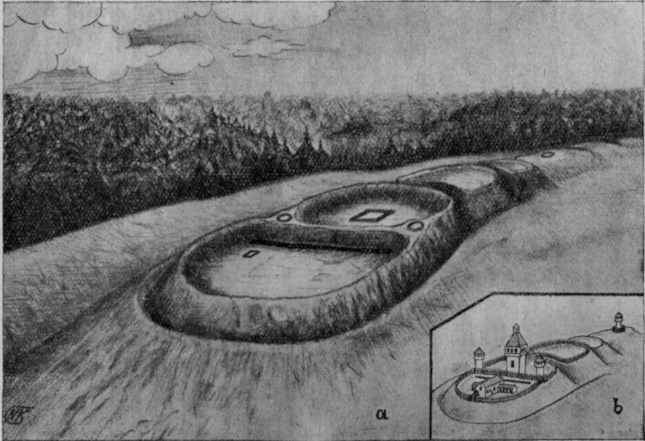

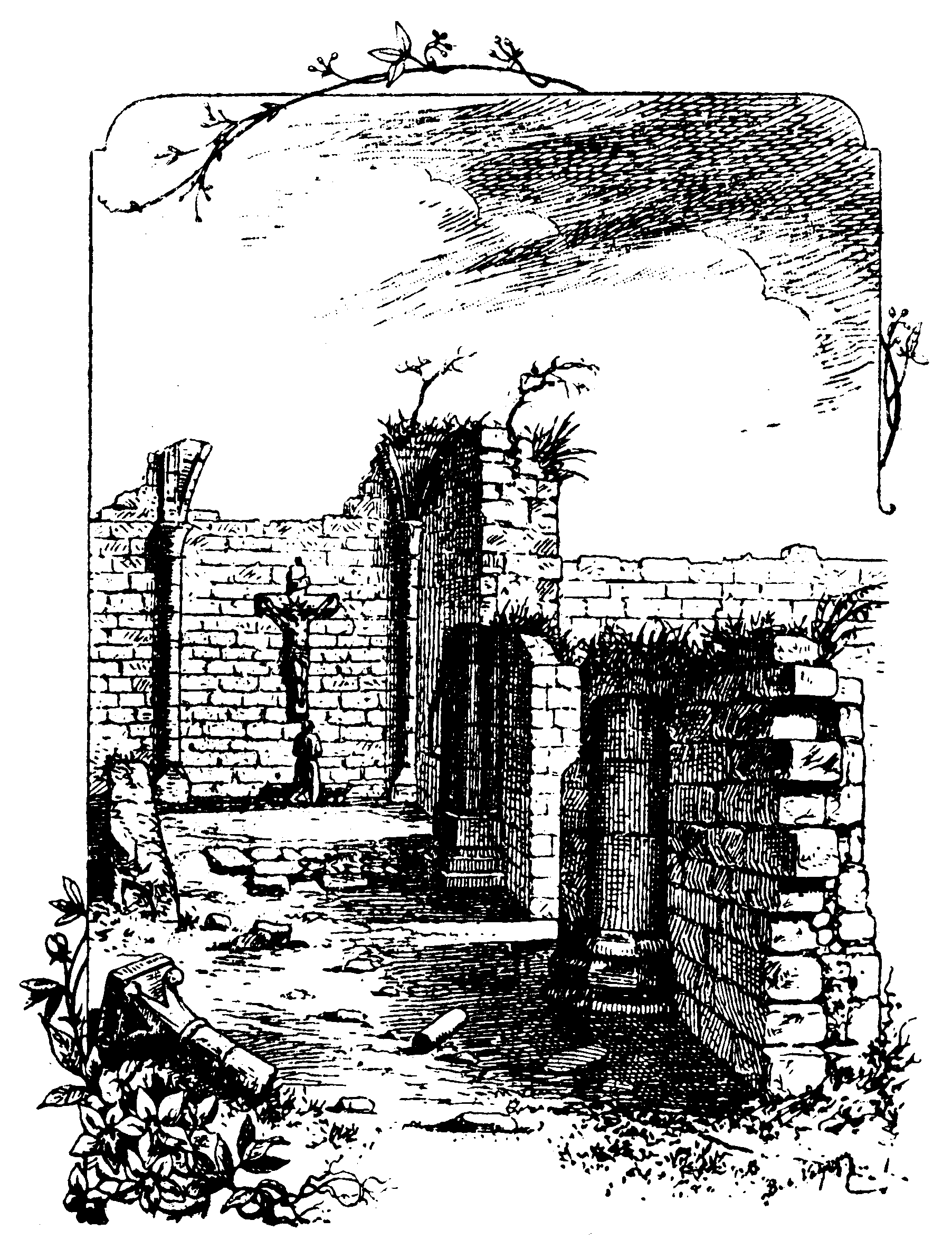

Die noch heute sichtbaren Umwallungen und Gräben der Bardenburg.

Während die Gräfin sich selbstgefällig in diesen eiteln Gedanken wiegte, näherte sich vom Feldrain her eine ärmlich gekleidete junge Frau, Sie ging gebückt, denn auf ihrem schmächtigen Rücken lastete eine schwere, mit Grünfutter gefüllte, große Hotte: in ihren kreuzweise verschlungenen Armen ruhte ein unmündiges, schlummerndes Kind, während ein anderes, das kaum der Wiege entwachsen war, an der mütterlichen Schürze mehr fortgezogen als fortgeführt werden mußte.

Das Gesicht der armen Frau war welk und furchig. Auf ihrer Stirne perlte der Schweiß, und die ihr vom Winde verzausten Haare flatterten wirr um ihre eingefallenen Schläfen.

Ein kaum unterdrücktes „Ach!“ stieg auf die Lippen der Fürstin. „Armes, elendes Volk!“ flüsterte sie, „wäre es nicht besser, du tätest überhaupt nicht ... leben?“ Dabei griff sie in die Satteltasche und warf der am Wege stehenden Gruppe ein blinkendes Geldstück zu, das klirrend zu den Füßen des erschrockenen Kindes niederrollte.

Die arme Frau hatte das Wort gehört. Unerschrocken sah sie auf und ließ ihren Blick furchtlos in den Augen der Gräfin haften. Dann sprach sie fest und entschieden: „Sie dürften sich irren, gnädige Frau! Allerdings sind wir nicht reich; Tag für Tag müssen wir schwer arbeiten, aber unglücklich sind wir nicht!“

Ein ungläubiges Lächeln huschte um die Lippen der Fürstin. „Nicht unglücklich?“ forschte sie, „nicht unglücklich! Das wäre doch sonderbar, wo ich, inmitten der irdischen Güter und all ihrer Annehmlichkeiten, Mühe habe, ein wenig Glück herauszuschlagen! Der Allerhöchste verteilt es ja so spärlich an die Söhne der Menschen!“

„Das wüßte ich nicht, gnädige Frau!“ lautete die Antwort. „Freilich, wenn man nur das „Glück“ nennt, was die irdischen Dinge, die zeitlichen Güter uns spenden können, dann ist es spärlich gesät. Und hat gar wenig Bestand. Wie ein Pfeil die Luft durchschwirrt, wie ein Vogel daherzieht und keine Spur zurückläßt, geht es vorüber. Wie gewonnen, so zerronnen! — Wer aber das „Glück“ recht auffaßt, der findet es überall und reichlich!“

„Überall und reichlich? Wieso?“

Mit einem kaum merklichen Anflug von Röte fuhr die arme Frau fort: „Es steht mir schlecht zu, Euch, fürstliche Dame, belehren zu wollen. Aber ich meine, „glücklich“ sein, heißt Gottes Willen erfüllen und sich in seine Fügungen schicken. Wer das tut, dem geht es wohl, der ist zufrieden und froh, als Knecht nicht minder denn als Graf und König!“

Dabei bückte sie sich nieder, hob das Geldstück auf und reichte es mit bescheidener Verbeugung zurück. „Wollen gnädige Frau es einem anderen schenken,“ bat sie, „andere brauchen es vielleicht nötiger als wir. Mein Mann und ich sind gesund. Wir können arbeiten und sind nicht unglücklich!“

Die Gräfin schüttelte das Haupt. Solches war ihr niemals vorgekommen.

„Ja, ja,“ gab sie verlegen wieder, „Ihr werdet es wohl mit den Mönchen und Einsiedlern halten. Die haben sich auch eingeredet, daß zum menschlichen Glück das Irdische nicht notwendig ist, und daß dazu nichts anderes gehört, als der sogenannte „Friede der Seele.“

Die arme Frau lächelte. „Ganz recht, gnädige Frau!“ nickte sie, „meiner Meinung nach habt Ihr das Richtige getroffen; der Friede des Herzens ist das Fundament und ein großer Bestandteil jeglichen Glückes.“

Die Gräfin schürzte die Lippen. Mit verächtlicher Kopfbewegung sah sie nach den Dienerinnen, die an ihrer Seite geblieben waren, um, und indem sie auf den an einer Wegkrümmung verschwindenden Jagdzug hinwies, mahnte sie: „Sputen wir uns! Wir müssen die Unserigen einholen! Sie sind schon weit voraus!“ Ohne sich weiter nach der armen Frau umzusehen, gab sie dem Pferde die Sporen, und eiligst ging es auf der staubigen Straße weiter.

Aber wirf einen Stein ins Wasser! Liegt er schon am Grunde, so wallt noch die Oberfläche, die er in Bewegung gesetzt hat, fort, und die Wellen tragen ihre Kreise weiter und weiter. So blieb auch die Erinnerung an das soeben Erlebte im Geiste der Gräfin Agnes haften und weckte Gedanken auf Gedanken.

„Friede! Friede!“ lachte sie. „Armes Volk, weiter kannst du nichts ersehnen! Aber wir, wir die Reichen und Mächtigen haben andere Gesetze! Wir brauchen nur Leben und Gesundheit. Für den Rest können wir selber sorgen!“

— Doch, was hatte das arme Weib von der Vergänglichkeit gesprochen, vom schnellen Verrinnen aller irdischen Größe und Macht? — Wie gewonnen, so zerronnen! Heute rot, und morgen tot ...! —

Daß aber auch gerade jetzt solch trübe Gedanken ihre Ruhe stören mußten!

Vor ihre Seele traten Bilder aus längstvergangenen Tagen, Erlebnisse und Erinnerungen, die sie vergessen glaubte, schwarze Tage der Trauer und der Trübsal.

— War denn damals ihr Haus nicht mächtig gewesen? Und reich? Und doch! —

Ein leises Zittern umflog sie. Wie von einem drohenden Unheil erschreckt, blickte sie nach ihrem Gatten. — Gott sei Dank! Dort ritt er froh inmitten seiner Gäste.

Hastig öffnete sie die Vorhänge des Kinderwagens und schaute nach der kleinen Ermesinde.

Auch das Kind war munter. Lieblich schlummernd lag es in den weißen Kissen, und ein glückliches Lächeln umspielte seinen rosigen Mund.

Schon dröhnten die ersten Pferdehufe in eiligem Viertakt auf der aus Balken und breiten Brettern gebildeten Eischbrücke. Erschrocken huschten die flinken Forellen im Wasser hin und her und verschwanden als dunkle Streifen unter überhängendem Ufergras oder knorrigen, am Rand des Baches verkrümmten Erlenwurzeln.

Doch wem galt der dutzendfache frohe Hörner– und Trompetenschall, der eben von den Zinnen der Bardenburg herniederwallte? — Dem fürstlichen Kinde, das eben zum erstenmal die Höhe dieser väterlichen Burg ersteigen sollte? — Seinen hochedlen Eltern? — Ihren Begleitern? — Sie galten der ganzen Gesellschaft, der sie ein ‚herzliches Willkomm‘ und ein ‚gut Heil auf ersprießliche Jagd‘, entgegenschmetterten.

Durch die hellen Klänge wurden die Pferde, die schon anfingen, müde zu werden, aufgemuntert. Kräftiger holten sie aus. Die Hunde zerrten fester an den Koppeln, und voll Sehnsucht schielten und schnupperten sie nach den Wäldern.

Seit dem frühen Morgen hatte man sich in der weiten, starkverwölbten Küche auf die Ankunft der hohen Herrschaft vorbereitet. Denn, wenn auch die Hauptmahlzeit erst am Abend, nach glücklich verlaufener Jagd, stattfinden sollte, so mußte auch jetzt durch reichen Imbiß die müde Gesellschaft für die Anstrengungen der Reise entschädigt und für die Strapazen des Nachmittags gekräftigt werden. Und Koch und Unterköche hatten ihr Bestes getan, nicht nur des Lobes wegen, das voraussichtlich ihrer Kunst gespendet würde, sondern auch in Berechnung des Trinkgeldes, das bei solchen Gelegenheiten besonders reichlich auszufallen pflegte, denn Ritter und Barone waren Leute, die sich nicht lumpen lassen durften.

Frohes, lustiges Essen. Währenddessen ergötzten sich die Pferde an den vollgefüllten Krippen, und die Hunde taten sich gütlich an Schüsseln, in denen die Fleischbrocken zahlreicher waren, als an gewöhnlichen Tagen.

Am Himmel lachte die Sonne, und kein Wölkchen bleichte die tiefe, einheitliche Bläue des waldumsäumten Horizontes.

Gegen 2 Uhr stand alles bereit. Hei! wie da die Hunde kläfften! Wie die Pferde scharrten und ungeduldig durch die aufgeblähten Nüstern bliesen! Selbst die Mannen konnten kaum den Augenblick erwarten, wo der Burgwart vom hohen Bergfried aus in einem dreifachen, nach allen Seiten wiederholten Hallihalloh das Zeichen zum Auszug und zum Beginn des Jagens geben würde.

Als Erste zogen der Graf und die Gräfin auf weißen Schimmeln zum Burgtor, das während des Essens mit den Trophäen früherer Jagden, Hirschgeweihen und ausgestopften Wolfs– und Bärenköpfen reich geziert worden war.

„Heiliger Hubertus, bitte für uns!“

„Hallihalloh! Gute Jagd und frohe Heimkehr!“

Unmittelbar vor dem Eingang der Burg gabelte sich der Weg. In scharfem Zickzack führte sein linker Arm stark abfallend zu Tal und setzte sich dort längs der Eisch und dem Saume des Waldes fort; der andere schlug einen kurzgeknickten Bogen, wand sich nordwärts um die altersgrauen Mauern und führte, von Gras und Moos bedeckt, sanft ansteigend in den Wald. Auf letzterem wandten der Graf und die Gräfin, die Ritter und Edelknechte ihre Pferde rechtsum. Pagen und Treiber stiegen mit den Hunden bergab.

Dem sonst üblichen Gebrauch entgegen hatte Ludolph, Burgvogt von Arlon, diese neue Jagdordnung vorgeschlagen. „So könnte man in halber Bergeshöhe das im Tale aufgescheuchte Wild erwarten und ihm mit frischen Pferden wirkungsvoller zu Leibe rücken!“

Auf ein Zeichen des gräflichen Hifthornes wurden drunten die Hunde losgelassen. Schnuppernd führten sie die Nase an den Boden, und freudig wedelnd liefen sie hastig hin und her.

Schon ertönte aus dem Dickicht hier und dort vereinzeltes Kläffen. Wurde häufiger und stärker. — Horch! da raschelte das Laub. Bergauf wurde es lebendig.

Hasen und Füchse huschten daher.

Die Reiter verhielten sich still. Einstweilen sollte auf Kleinwild nicht geachtet werden.

Erst ein braunes Reh, ein „Sechser“, brachte die Jäger in Bewegung. Wie auf Kommando tanzten zwei Pferde auf den Hinterfüßen kurz herum und setzten sich in langgestrecktem Lauf auf die Spuren des Flüchtlings.

Noch trippelte der Schimmel des Grafen ungeduldig an seinem ersten Standort hin und her und scharrte die Erde. Noch war bis dahin auf dem gräflichen Posten außer einem Hasen und einem Iltis keinerlei Beute sichtbar geworden. Und auch die folgenden Minuten schafften darin keinen Wandel.

Endlich wieder Tritte. Dicht nebenan schoß ein Silberfuchs vorüber.

— Sollte man ihm folgen? —

„In der Not frißt der Teufel Fliegen,“ dachte der Graf. „Also los!“

Es ist sonderbar, mit welch klugem Instinkt jagdgewohnte Pferde die Verfolgung des Wildes aufnehmen. Nur auf eines brauchte Heinrich zu achten: dem Tiere die Zügel schießen zu lassen und sich rechtzeitig vor tiefhängenden Baumästen auf den Sattel niederzubeugen. Alles andere besorgte der Schimmel selbst.

Der Fuchs war äußerst vorsichtig. Jeden Baum und Strauch als Deckung benutzend, wand er sich schlangenartig durch dick und dünn mit einer solchen Schnelligkeit, daß seine leichten Füße kaum den Boden zu berühren schienen, weiter und immer weiter, über die tannenbestandenen Hänge hinweg, westwärts gegen das Tal der „klaren Quelle“. Dort fanden sich zahlreiche, von Sträuchern umstandene und von Felsen eingesäumte Steingruben, aus denen man vor Jahren das Material zum Bau der Bardenburg herausgefördert hatte.

In ihnen sollte Meister Reinecke plötzlich verschwinden.

„Auch gut!“ murmelte der Graf. „Auch in deiner Höhle werde ich dich aufstöbern, verflixtes Tier; solch leichten Kaufes sollst du mir nicht entrinnen!“

Er ließ den schnaufenden Schimmel halten, sprang aus dem Sattel und eilte mit Bogen und Köcher in die zweite der Gruben hinein.

— Richtig, da lugte der Eingang einer großen Höhle. —

Hastig trat er an dieselbe heran.

Doch, wie er auf den weichen, gelben Sand am Boden niederblickte, blieb er verdutzt stehen. „Das sind doch keine Fuchsspuren!“ knurrte er, „das sind Abdrücke großer, starkbekrallter Bärentatzen! — Und davon haben meine Förster nichts gemeldet!“ Vorsichtig trat er einen Schritt zurück. „Bären können höchst unliebsame Gegner werden,“ flüsterte er, „zumal, wenn ihnen ein Einzelner entgegentritt!“

— Aber die Ehre einer solch unerwarteten, königlichen Beute! —

Eiligst legte er Bogen und Pfeile weg. Was konnten die gegen die harte, fingerdicke Schädeldecke eines Brauntieres? Da mußten schon andere Waffen herhalten, Lanze und der mit scharfem Eisen beschlagene spitze Pfahl, die noch am Sattelzeug des Schimmels festhingen.

Hurtig, keine Zeit verloren!

Zwei Minuten später war der Graf aufs neue am Eingang der Höhle.

Im Innern derselben hörte man ein lautes, zorniges Brummen. Der Hausherr war in seiner Wohnung und bekundete, daß er sich über den unerwarteten Besuch seine eigenen Gedanken machte.

Zu Boden gekauert, äugte der Graf aufmerksam in die Höhle hinein. Zu seiner Rechten lag der Pfahl, griffbereit. In beiden Händen hielt er die zum Angriff erhobene Lanze.

Das Brummen wurde stärker. Petz rüstete zur Abwehr. „Frecher Ruhestörer!“ schien er zu knurren, „warte, ich will dich lehren!“

Hochaufgerichtet, funkelnden Auges und mit weitgeöffnetem Rachen stürzte er heran.

Eben wollte er sich mit aller Wucht auf den zu Boden geduckten Grafen niederwerfen, da traf ihn der mit aller Kraft geführte sichere Lanzenstoß so hart, daß das schwere Eisen tief zwischen die krachenden Rippen eindrang und der Schaft der Waffe gegen die Mitte hin splitternd abfuhr.

Aus der Wunde schoß ein breiter Strahl rotschwarzen Blutes, und Meister Petz, tödlich verwundet, purzelte mit heiserem Geheul, schwer und unbeholfen zu Seiten des Grafen nieder, überschlug sich und sank tobend am Fuß des Felsens nieder, wo ihm ein wohlgezielter Stich des Pfahles das Lebenslicht ausblies.

Begeistert atmete Heinrich auf. Die Ehre des Tages war ihm gesichert. — Mochten andere Rehe und Hirsche heimbringen, einen Bären hatte gewiß niemand aufzuweisen! —

Doch nun, fort zum Jagdsgesinde! Daß die eigenartige Tat bekannt und das erlegte Tier nach Hause gebracht werde!

Flinken Fußes wollte er zum Schimmel zurück. Da war dieser verschwunden. Er hatte die günstige Gelegenheit benutzt, sich unbemerkt fortzustehlen und an der „klaren Quelle“ seinen Durst zu stillen.

Der pferdelose Reiter blickte mißmutig nach allen Seiten.

— Horch! Tönte da nicht ein eiliges Getrampel in einer daneben liegenden, ähnlichen Grube? — Richtig ja! Das konnte nur der Schimmel sein.

Um Zeit zu gewinnen, wollte Heinrich, ohne Umweg, durch Ginster und Gesträuch quer zu dieser Grube hinübersteigen.

Da traf ihn das Verhängnis.

Eben hatte er die Anhöhe erstiegen. Schon wollte er drüben hinuntersteigen ... — Da! als habe ihn ein schweres Holz quer über die Augen geschlagen, taumelte er zurück. Ein stechender Schmerz fuhr ihm durch den ganzen Kopf. Mit lautem Schrei fiel er rücklings zu Boden.

Gräfin Agnes hatte kurz zuvor auf dem Bardenberge einen herrlichen, übergroßen Hirsch gesichtet; mit verhängten Zügeln hatte sie ihm nachgesetzt; in der Grube, in die Heinrich eben niedersteigen wollte, hatte sie das zitternde, müde Tier gestellt, mit starker Hand den Pfeil nach ihm geschleudert ... Der Schuß war fehlgegangen, und der am Felsen abgeprallte Pfeil hatte sich in die Stirne des ahnungslos nahenden Grafen eingebohrt.

Wer möchte die Angst und das Entsetzen malen, das der unerwartete menschliche Schrei im Herzen der Gräfin auslöste?

— Sollte sie ... ach Gott, nein, es kann, es darf nicht sein! — Wie außer sich, sprang sie vom Pferde herab und eilte ins Gesträuch hinauf.

— Also doch! Den Kopf zurückgebogen, Augen und Gesicht voll Blut, lag dort eine jämmerliche Gestalt, der Graf. Zwischen den Augen klaffte ihm eine entsetzliche Wunde, aus der noch immer frische, dicke Blutstropfen, einander jagend, niederrannen.

Müde und mit unsicheren Händen tastete er hilfesuchend um sich. An ihrem Schluchzen erkannte er die Gräfin. „Du, Agnes?“ zitterte er, „du ...?, was ist geschehen?“

Sie konnte nicht antworten. Einer Ohnmacht nahe, griff sie mit letzter Kraft nach dem an ihrem Gürtel hängenden, silbernen Horn.

Und bließ hinein, so entsetzt, so flehend, so um Hilfe weinend, daß der klagende Ton weithin getragen in die Wälder schallte und die erschrockenen Ritter und Knechte eiligst nach der Unglücksstelle heranstürmten.

Auf einer Tragbahre brachte man den Schwerverwundeten auf sein Schloß zurück. Ihm folgte seine weinende, der Verzweiflung nahe Gattin.

Jubelnd war man am Mittag ausgezogen. Wer hätte ahnen können, daß ein so freudig begonnenes Fest ein so übermäßig trauriges Ende nehmen würde?

Statt der festlichen Tafel, die an jenem Abend in der Bardenburg die günstig verlaufene Jagd beschließen sollte, herrschte nun in deren matterleuchteten Hallen eine drückende Stille. Nur im Flüstertone ging die spärliche Unterhaltung zwischen den nächsten Tischnachbarn vorsichtig hin und her, und nach rasch beendeter Mahlzeit zogen sich alle zu meist schlafloser Ruhe auf ihr Zimmer zurück. In der Frühe des folgenden Tages, ehe noch das Morgenrot über Hobscheid hinaus in den Himmel stieg, befand sich die Mehrzahl der Gäste auf betrübter Heimfahrt.

Graf Heinrich aber lag bewußtlos in schweren Fiebern.

Eilboten jagten fort. Von Metz herüber, von Köln herauf, sollten sie die berühmtesten Wund– und Augenärzte herholen.

Sie taten ihr Bestes. Ihrer Kunst gelang es auch, das Schlimmste zu verhindern und das Leben des Verwundeten zu retten.

Aber sein Augenlicht war dahin. Noch krank brachte man ihn nach Luxemburg. Als er nach einigen Monaten zum erstenmal wieder ausgehen durfte, führten ihn seine Diener an der Hand. Wie ein schwerer, undurchdringlicher Nebel lag es vor seinen Augen, und nur mit äußerster Anstrengung konnte er die Umrisse selbst in der Nähe gelegener Dinge unterscheiden. Als letzte Hoffnung tröstete er sich auf die Versicherung der Ärzte, sein Zustand werde sich allmählich bessern; aber diese Hoffnung zeigte sich irrig. Immer mehr drang die Nacht auf ihn ein, und gegen Ende seines Lebens verfiel er in vollständige Finsternis, ein Zustand, der ihm in der Weltgeschichte den Namen „Heinrich, der Blinde“ eintrug.

Wie sollte die Gräfin Agnes diesen plötzlichen Umschlag ihres Glückes tragen?

Von Schrecken wie gelähmt, fing sie an zu kränkeln. Wie ein rastlos nagender Wurm quälte sie das Bewußtsein, daß ihr Pfeil es gewesen, der den Grafen für den Rest seines Lebens in Finsternis tauchte, und obschon man ihr hundert– und tausendmal sagte, sie habe ja das schreckliche Mißgeschick nicht ahnen können, und es treffe sie deshalb auch keinerlei Schuld, die traurigen Gedanken wollten nicht aus ihrem Sinne schwinden.

Dunkeln Schatten gleich senkten sich diese Kümmernisse um das nach Sonne dürstende Kind Ermesinde.

Während sonst gesunde Väter ihre Kleinen an lichterfüllten Frühlingstagen freudig in Gottes herrliche Natur hinausgeleiten und sie auf das klare Blau des Himmels, den Schmelz der Blumen und das molligweiße Schäumen murmelnder Quellen und Bächlein aufmerksam machen, saß Ermesindens Vater mit gesenktem Antlitz im Innern des grauen Schlosses oder droben auf der von Lorbeerbäumchen umrahmten Terrasse. An seiner Seite spielte das Kind. Aber wie sollte er ihr auf all die kindlichen Fragen nach diesem und jenem antworten, wo er aus ihren mangelhaften Schilderungen oftmals nicht erraten konnte, was sie in buntbemalten Büchern oder weitab in der Ferne schaute!

Auch am Krankenbett der Mutter fühlte sich das Kind nicht wohl. Frohe Kindergedanken stimmen ja so schlecht zu den Ausbrüchen eines leiderfüllten Herzens! Agnes hatte sich noch immer nicht in ihre neue Lage gefunden. Bittere Klagen standen auf ihren Lippen. „Einst so reich und angesehen!“ murmelte sie, „und nun so elend und verlassen!“ Und wie verhaltenes Weinen klang es, wenn sie ihre gegenwärtige Trübsal mit der Zufriedenheit der armen Leute verglich, die sie einst verachtet hatte. „Ich baute auf irdisches Gut und Wohlergehen,“ pflegte sie dann zu sagen, „und hielt es für unvergänglich. Wie bald war es dahin! Glücklich die armen Leute! Sie haben wenig, können aber auch nur wenig verlieren! Ich war einst reich! In welchen Abgrund der Betrübnis bin ich geraten!“

Der Graf suchte sie zu trösten. „Mannigfache Trübsal zeichnet das Leben eines jeden Menschen. Haben wir einst das Gute von der Hand Gottes angenommen, warum sollen wir uns nicht auch in das Böse willig fügen!“

Aber der Schlag war zu plötzlich gewesen. Erst nach und nach konnte sich das Herz der Gräfin ins Unabänderliche fügen lernen.

Ihr Ende rückte näher und näher.

Sie fühlte es. Und raffte sich schließlich zur Seelenruhe und zum christlichen Gleichmut auf. Die Härten des Lebens hatten es ihr endlich zum Bewußtsein gebracht, daß das Glück nicht allein in vergänglichen, irdischen Dingen wohnt.

Mit mütterlicher Liebe rief sie ihr Kind an ihr Krankenlager und sprach zu ihm in ruhigen, abgeklärten Worten, die Ermesinde allerdings erst viel später in ihrer ganzen Tragweite verstehen sollte: „Mein Kind, wenn ich eines Tages nicht mehr an deiner Seite weilen werde, dann bedenke und vergiß es nicht: Das Fundament allen Glückes ist der Friede des Herzens. Den mußt du suchen! Den mußt du bewahren! Du bist jung; du trägst einen ehrenvollen Namen; ein schönes Land wirst du eines Tages dein eigen nennen. Man wird dir schmeicheln. In irdischem Besitz könntest du deine Freude zu finden wähnen. Nein, Kind! Wie ein Pfeil die Luft durchschwirrt, schwindet das Vergängliche rasch dahin.“

Wenige Tage darauf trauerten an ihrer Bahre ein blinder Greis und ein unmündiges Kind, Ermesinde.

Liebevoll und ergeben suchte ihr der Vater den allzufrühen Tod der Mutter verschmerzen zu lassen. Wie manche Stunde saß das Kind an seiner Seite, droben auf den Zinnen der alten Burg und lauschte auf seine Ermahnungen und seine Schilderungen aus längst vergangenen Tagen! Vom alten Römerweg drüben erzählte er, der hinter Klausen meterhoch über das Gelände nach dem fernen Grünenwald führte, und auf dem die fremden Eroberer Unterwerfung und Knechtschaft gebracht hatten; auf demselben Wege waren aber auch die Boten des Evangeliums, Frieden kündend, herangekommen und hatten dem Lande eine neue Freiheit und Gottes Segen vermittelt. Er sah den großen Bischof und Wundertäter Martinus. Auf ihm war St. Bernard vorübergezogen und Papst Eugen III. Von Verdun herüber, durch Arlon, Straßen und Luxemburg waren sie gekommen, um nach Trier weiterzuziehen, zur Einsegnung der St. Mathiaskirche, im Jahre 1148. Der Bardenburg war damals die Ehre geworden, die hohen Gäste bewirten zu dürfen. Auch vom Süden des Landes sprach er, von den saftigen Wiesen des Rösertales und den fruchtbaren Gefilden, die sich um Johannisberg und Zolverhöhe dehnten, von denen bei klarem Wetter die Dächer und Zinnen herrlicher Burgen herübergrüßten. Dann freute sich das Kind und vergaß auf eine Weile den Zug der Trauer, der jahraus, jahrein die Lützelburg jener Tage füllte.

Dann meldete sich ein neues Unheil. Heinrich, der bis dahin als tapferer Streiter auf den Schlachtfeldern der Gegend bekannt und gefürchtet war, konnte nicht mehr die Waffen führen. Zur Untätigkeit verurteilt, hockte er verlassen in seiner Burg und war auf die Rechts– und Friedensliebe seiner Vasallen und Nachbarn angewiesen.

Doch, wo die Kraft zur Abwehr fehlt, erweist sich diese Hoffnung oftmals trügerisch. Ritter und Barone griffen seine Besitzungen an und entrissen ihm dieses und jenes. Und er konnte bloß machtlos zürnen und mußte sich auf Verhandlungen einlassen, die meistens zu seinem Schaden aussschlugen.

Wohl oder übel mußte er sich eines Besseren besinnen. Er mußte sich nach einem Bundesgenossen umsehen, der an seiner Stelle in den Kampf ziehen und den Ruhestörern das widerrechtlich Geraubte entreißen könnte.

Seine Wahl fiel auf Heinrich, Grafen der Champagne in Frankreich. Als Lohn für seine Hilfe sollte ihm später mit der Hand Ermesindens das Anrecht auf die von ihm geschützten Länder zufallen. Aber es dauerte nicht lange, so trat er von dem Vertrag zurück. Allzuhäufig waren die Streitigkeiten, in die er dieses Erbes wegen, verwickelt wurde.

So litt der blinde Graf gegen Ende seines Lebens mehr und mehr, und wäre nicht sein Kind gewesen, er hätte wirklich den Tod als milden Retter und Freund herzlich gegrüßt.

Von Bedrängnissen umringt, starb er 1196 im Kloster zu Echternach und fand seine Ruhestätte an der Seite seiner Gattin, in der stillen Gruft des Klosters Floreffe, in der Nähe von Namür.

Einsam und verlassen stand das neunjährige Kind Ermesinde, als Doppelwaise in den weiten, altersgrauen Hallen ihres väterlichen Schlosses.

Kindertränen trocknen rasch. Auch am Grabe der Eltern. Und doppelt schnell schreitet das Vergessen, wenn ein jahrelanges, schweres Leiden den Vater oder die Mutter schon zu ihren Lebzeiten mehr und mehr am wirksamen Eingreifen in die Familienangelegenheiten gehindert hatte.

Gemäß der Anordnung eines Vormundes sollte Kunigunde von Schockweiler, Hofdame der verstorbenen Gräfin Agnes, die Erziehung des fürstlichen Kindes leiten. Sie war eine Frau von hervorragender Bildung und herzgewinnender Güte. Ihr ganzes Sinnen und Trachten sollte darauf gerichtet sein, Licht und Sonne in das Herz ihres Schützlings hineinzugießen. Die kleine Ermesinde hatte doch lange genug, wie ein im Keller vergessenes Blümchen am Krankenlager der Mutter oder am Sorgenstuhl des blinden Vaters trauern und welken müssen!

Mit peinlicher Sorgfalt sollten ihr deshalb alle Nachrichten vorbehalten werden, die sie irgendwie betrüben konnten. Später, wenn sie einmal erwachsen wäre und mit eigener Hand die Zügel der Regierung zu lenken hätte, bliebe ihr noch Zeit und Gelegenheit genug, des Lebens Härten und Bitternisse aus eigener Erfahrung kennen zu lernen.

So wuchs sie in dem Wahne auf, die Schwierigkeiten, die früher so oft Sorge und Betrübnis in die Lützelburg getragen hatten, seien mit dem Tode des Vaters wie durch einen glücklichen Zauber spurlos verschwunden; es mußte in ihr die Überzeugung Platz greifen, über ihrem Schloß und Lande herrsche der reinste, ungetrübteste Friede. Und doch bestanden diese Schwierigkeiten in ihren verschiedensten Arten unvermindert fort, und mehr als einmal konnten sie nur zum dauernden Schaden der gräflichen Besitzungen geschlichtet werden.

Als die Trauerzeit vorüber war, setzte am Hofe ein lustiges, frohes Treiben ein. Ein Fest jagte das andere. Sorglos schwanden des heranwachsenden Töchterleins sonnerfüllte Tage. Mit durstigen Lippen schlürfte sie am Strome der Freuden. In nächtlichen Träumen erschien ihr die Zukunft im rosigsten Lichte.

Wohl dachte sie auch da noch hie und da an ihre frühverstorbenen Eltern, und in liebender Erinnerung stiegen ihr heiße Tränen in die blauen Augen. Aber sie schwanden wieder. „Warum sich mit Vergangenem nutzlos härmen?“ lispelte sie, „Unabänderliches soll man vergessen, dem Kommenden zuversichtlich entgegensehen und sich fröhlich des gegenwärtigen, heiteren Tages freuen!“

Und doch wollte ihr nimmer die Erinnerung an das letzte Wort der scheidenden Mutter aus dem Gedächtnis schwinden, das Wort vom Frieden und die Aufforderung, um dieses höchste aller Güter, den Frieden der Seele, unaufhörlich zu beten. Dann saß sie sinnend, und zu den Wolken blickend, flüsterte sie: „Ich kann es nicht begreifen! Oder doch, ich verstehe dich, tote Mutter! Unter den Schlägen des Schicksals warst du zusammengebrochen. Deshalb hast du geseufzt und gebetet um den Frieden. Ich aber, ich habe ein solches Gebet, Gott sei Dank, nicht nötig. Mir leuchtet das Glück, und dieses steht höher, als der Friede!“

Mit besonderer Festlichkeit sollte der 7. Mai des Jahres 1204, an dem die Fürstin mit vollendetem 18. Lebensjahr die Regierung der Grafschaft übernehmen sollte, gefeiert werden.

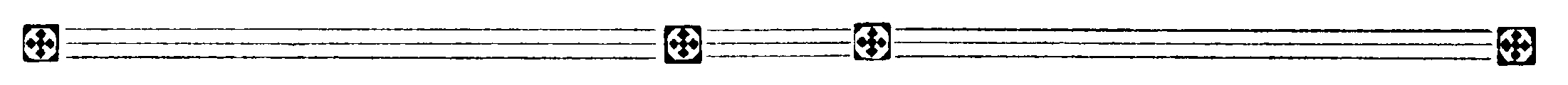

Ermesinde, Gräfin von Luxemburg

Das einzige uns erhaltene Bildnis Ermesindens. Die Umschrift des Siegels lautet:

Sigillum Hermessendis comitisse de Lucemburg et de Rupe.

Schon tagelang zuvor regte und bewegte es sich auf allen Wegen und Stegen des Landes. Ritter und Grafen, Vasallen und Waffenleute eilten in hellen Scharen herbei, hoch zu Roß, in goldbesäten Rüstungen, mit wappengeschmückten, bunten Helmen, Schilden und Lanzenwimpeln. Sie wollten es sich nicht nehmen lassen, den Ehrentag der neuen Herrscherin gebührend auszuzeichnen und ihr mit den besten Glückwünschen auch die Versicherung ihrer unverbrüchlichen Ergebenheit und Treue zu Füße zu legen.

Aber nicht alle erschienen mit diesen uneigennützigen, rein patriotischen Gedanken. Ermesinde war reich und schön; ein stolzes Schloß, ein herrliches Land nannte sie ihr eigen, und, war nicht mit ihrer Großjährigkeit die Zeit gegeben, wo sie, dem Gebrauche der Zeit entsprechend, ans Heiraten denken mußte? Ihr erster Verlobter, Heinrich von Champagne hatte sein Wort zurückgenommen und war auf sein väterliches Erbe nach Frankreich zurückgekehrt. Somit war sie wieder frei geworden, und diesmal konnte sie sich, ohne Bevormundung, der Neigung ihres Herzens gemäß, selbst entscheiden.

Auf wen sollte die Wahl fallen?

Unter all den Anwärtern tat sich einer besonders hervor. Der schien Ermesinde all die Eigenschaften aufzuweisen, die sie von ihrem künftigen Gatten forderte. Sein Name war Graf Theobald von Bar. Seine Familie gehörte zu den angesehensten von ganz Lothringen; seine Besitzungen stießen an die Grafschaft Luxemburg, so daß eine Verbindung zwischen den beiden Häusern Ausdehnung und Macht der Grafschaft Luxemburg merklich steigern mußte.

Von der Herrschaft Vianden abgesehen, stimmten die Adelsgeschlechter des ganzen Landes begeistert in die Kunde von der bevorstehenden Vermählung ein. Am Tage der Hochzeit ergötzte sich die Ritterschaft in glänzenden Turnieren, das gewöhnliche Volk bei froher Tafel und geselligem Spiel.

So schien denn der letzte Stein in den hochragenden Glücksstempel der Fürstin eingereiht; sie wähnte sich vor einer wolkenlosen, heiteren Zukunft, denn Theobald war reich und mächtig, ein Freund von Jagd und Festen. Sein Hofstaat war glänzend. Überall leuchteten Freuden und Sonne.

Und doch lauerten an der Schwelle neue, bittere Schicksalsschläge, hinterlistig und falsch, wie wilde, blutgierige Tiere, die plötzlich aus einem unerwarteten Hinterhalt hervorbrechen und ein armes, wehrloses Opfer mit hartem, rohem Zahn zerfleischen.

Wie mancher herrliche Tag hat in ungetrübter Sonne begonnen, und ehe sich seine Abendschatten auf die Dächer senken konnten, fand er in furchtbaren Gewitterstürmen ein jähes, unheilvolles Ende!

Wie waren die Ritter und Grafen des Luxemburger Landes so freudig und zahlreich zu den Hochzeitsfeierlichkeiten ihrer Fürstin gekommen! Aus tiefstem Herzen heraus hatten sie ihr und ihrem Gemahl die besten Glückwünsche für ein langes, friederfülltes Leben entgegengebracht.

Und doch sollte diese Vermählung nicht die Morgenröte einer wolkenlosen Zukunft, sondern der Auftakt zu einer an Schicksalsschlägen reichen Zeit werden.

Die Ursache ihrer ersten Tränen lag für Ermesinde in dem heftigen, kriegerischen Sinn ihres Mannes. Seine Gedanken standen auf den Kampf. Nur dann schien es ihm eigentlich wohl zu sein, wenn er an der Spitze seiner Söldlinge ins Feld ziehen und sich mit gebeugtem Nacken rücksichtslos in die größten Gefahren stürzen konnte.

Wohl suchte ihn die Gräfin nach und nach zu friedlicheren Gesinnungen umzuwandeln, aber ihr Bemühen war umsonst. Ein Rechtshandel drängte den anderen; und kaum war dieser geschlichtet, so hatte der Ränkesüchtige schon wieder Gelegenheit zu einem anderen gefunden, wobei ihm jeder, auch der fadenscheinigste Anlaß willkommene Handhabe bot.

Von Kampfes– und Abenteuerlust entbrannt, fiel er schließlich, trotz der Bitten und Tränen seiner Gattin, mit bewaffneter Hand in die Besitzungen des Bistums Metz ein und holte sich für dieses gottesräuberische Unterfangen die schwerste der kirchlichen Strafen, die Exkommunikation. In feierlicher Weise wurde sie über ihn ausgesprochen.

So war er denn ausgeschlossen vom erhebenden Besuch des Gottesdienstes und der tröstlichen Teilnahme an den Festen und Zeremonien der heiligen Kirche. Lebend war er gleichsam gestorben.

In rascher Folge verließen seine Diener das Schloß. Sie wollten nicht eingeschlossen werden in den furchtbaren Fluch, der auf ihrem Meister lastete.

Trauernd zog auch seine Gattin fort. Auf der Bardenburg wollte sie bessere Zeiten abwarten und den Himmel bestürmen, in Gebet und Almosen, daß er das Herz des Verstockten zur Einsicht und Umkehr wende.

Lange wollte sich sein stolzer Sinn nicht beugen. Lange wollte er sich nicht entschließen, das begangene Unrecht rückgängig zu machen und damit Verzeihung und Aufhebung seiner Strafe nachzusuchen.

Einsam und zürnend irrte er durch die öden, menschenleeren Hallen seiner grauen Burg.

War es nun diese drückende, unerträgliche Einsamkeit, waren es die Gebete und Tränen seiner Gattin, die sein hartes Herz erweichten; endlich gab er nach. Er versprach Besserung und Buße und bat um Nachlassung des Bannes.

Sie wurde ihm gewährt. Aber der Größe seines Vergehens entsprechend, sollte auch die Sühne sein, die er dafür übernehmen mußte. Im Frühjahr verließ er die Heimat, um in Südfrankreich an einem Kreuzzug gegen die Albigenser teilzunehmen, deren Irrlehre dort eine weite Verbreitung gefunden hatte.

Erleichtert atmete Ermesinde auf. Mochte auch der Kriegszug in so weite Ferne Gefahren mit sich bringen, Theobald war doch wieder mit seinem Gewissen und der Kirche ausgesöhnt und konnte sich auf die opferwillige Unterstützung und den Schutz seiner Mannen verlassen.

Theobald nimmt Abschied von Ermesinde.

Nach der Abreise ihres Gemahles nahm auch Ermesinde den Weg nach Frankreich. Während der Verstocktheit Theobalds hatte sie gelobt, eine Wallfahrt zum Grabe der heiligen Genoveva nach Paris zu unternehmen, und diesem Versprechen wollte sie möglichst bald nachkommen. Sie zog durch Lothringen und die Champagne und kehrte im Herbst, als die Vögel südwärts zogen, nach Luxemburg zurück.

Zahlreich waren die Boten, die ihr in der ersten Zeit Kunde vom Wohlbefinden ihres Mannes und seiner Kampfgenossen heimbrachten. Nur einige wenige waren bisher gefallen. Zugleich teilte der Graf mit, daß wenn keine besonderen Schwierigkeiten einträten, er mit dem kommenden Frühling nach Hause zurückzukehren hoffe, um von da ab ein kriegsfeindliches, friedliebendes Leben zu führen.

„Gott sei Dank!“ jubelte die Gräfin, „so wird am Ende doch noch alles gut werden!“

Während des Winters wurden die Nachrichten spärlicher.

„Kein Wunder!“ tröstete sich Ermesinde, „Südfrankreich ist weit entfernt, allenthalben herrscht eine grimmige Kälte, und die wenigen gangbaren Wege liegen tief verschneit.“

Mit der Weihnachtszeit setzte alle weitere Kunde aus.

Die Gräfin war darüber nicht übermäßig beunruhigt. Sie redete sich sogar ein, daß das eher als ein erfreuliches Zeichen der baldigen Heimkehr ihres Gatten gelten könnte. Als der Frühling vom Süden her immer näher kam, erwartete sie den Heimkehrenden von Tag zu Tag.

Doch Woche um Woche verstrich. Alle Nachmittage saß die Fürstin mit ihrer Hofdame droben auf der lorbeerumstandenen Terrasse des Schlosses und sehnsüchtig schaute sie nach Süden. Aber weder Ritter noch Reisiger zeigte sich auf der bestaubten Straße.

Immer mehr fühlte sich ihre Seele geängstigt und niedergedrückt. „Ach, Kunigunde,“ seufzte sie, „wie fühle ich es, ein schweres Joch liegt auf den Kindern Adams, den reichen nicht minder, wie den armen!“

Als sie eines Tages mit Tränen in den Augen ihre Klage wiederholte, antwortete Kunigunde nicht. Ihr Auge war ganz lebhaft geworden und hing mit gespanntester Aufmerksamkeit an der von der Itzigerhöhe herabsteigenden Straße. Näherte sich doch von dort ein eigenartiger Zug!

Nun merkte auch die Fürstin die außergewöhnliche Erscheinung.

„Endlich!“ jauchzte sie, „endlich! Mein Hoffen war nicht umsonst! Siehst du, Kunigunde, um die Freude des Wiedersehens zu vergrößern, hat Theobald so lange nicht mehr geschrieben.“

Und sie erhob die Hand und winkte hastig und zitternd ein frohes Willkomm in die Ferne.

— Ob man nicht besser täte, den Herankommenden ins Tal entgegenzuziehen? —

Kunigunde riet davon ab. Allerdings sei auch sie überzeugt, daß es sich nur um Theobald und seine Krieger handeln könnte, doch sollte man sich vielleicht gedulden, bis man der Sache völlig sicher wäre.

„Kunigunde, kannst du denn die gräflichen Farben, blau und weiß, nicht unterscheiden?“

„Noch nicht, gnädige Frau! Wenn ich recht sehe, scheinen mir die Schilde und Lanzenwimpel eher von dunkler Farbe zu sein.“

„Der Staub der Straßen hat sie verdüstert, Kunigunde. Vielleicht handelt es sich auch um Trophäen, Waffenstücke, die man dem Feinde abgenommen und nun als Zeichen des Sieges freudig heimführt.“

„Frau Gräfin, die Schilde sind nach unten gekehrt. Wehe! das bedeutet keine frohe Heimkehr!“

“Man trauert um die Toten, die nicht wiederkehren. Du weißt doch, Dietrich von Bondorf und Arthur von Machern sind gefallen.“

Doch, wo sollte nur der Graf reiten? Weder an der Spitze des Zuges, noch am Schluß desselben sah man sein weißes Pferd ...

„Frau Gräfin, seh’ ich recht? Seht, im Zuge schreiten Mönche ... Und dort, seht dort, weitausgespannt die weißen Arme eines großen silbernen Kreuzes ... Und dort eine schwarzverhangene Bahre ...“

Entsetzt schrie die Gräfin auf. Unter dem Flor der Bahre sah sie die Farben ihres Hauses, blau und weiß, hervorleuchten. Nach Atem ringend, sank sie zurück und fiel bewußtlos in die Arme ihrer Hofdame.

Theobald war im Kriege gefallen. Trauernd brachten ihn die Seinen heim, um ihn in Luxemburger Erde zur letzten Ruhe zu betten.

Erst als der Sarg in dem mit Wappen reich gezierten Prunksaal des Schlosses Aufstellung gefunden hatte, kam Ermesinde zu sich; erst da erkannte sie die ganze Schwere des Schlages, der sie getroffen und die volle Wucht des Leides, das nun auf ihren Witwenschultern ruhte.

Mit dem Tage, an dem die blutbefleckte Leiche ihres Gatten in die feuchte Gruft seiner Ahnen zur letzten Ruhe niederstieg, schien für Ermesinde die Sonne jeglichen Erdenglückes für immer erloschen zu sein.

Wie geistesabwesend stand sie am Beerdigungstage in den weiten, schaurigen Gewölben, in deren kaltem Düster sich die schmucklosen, aus Stein gehauenen Sarkophage in langen, grauen Reihen dehnten.

Tagelang fand sie keine Tränen.

Dann aber rang sich ihr Schmerz mit solcher elementaren, ungezähmten Wucht durch, daß ihre Umgebung ernstlich für ihre Gesundheit fürchten mußte, und die Besorgnis groß wurde, es möchte in Bälde ein weiterer Sarg Schloß und Land Luxemburg in neue, noch tiefere Trauer senken.

Ermesinde hätte sich auf diese Lösung herzlich gefreut. Auch der schmerzlichste Tod wäre ihr in jenen Tagen als milder Retter und lieber Freund erschienen.

In nie gesehener Schärfe traten ihr wieder und wieder all die schweren Schicksalsschläge vor Augen, die ihr wie ein dunkeler Schatten seit Kindheittagen gefolgt waren und ihr rastlos ihre jungen Jahre vergällt hatten. Mutlos ließ sie die Arme sinken. In bitterem Weh wiederholte sie wieder und wieder das klagende Wort: „Ein schweres Joch liegt auf den Kindern Adams vom Tage ihrer Geburt bis zu der glücklichen Stunde, wo sie das Zeitliche segnen und alles Leides enthoben, aus dem Tränental der Erde scheiden dürfen.“

Immer mehr verlor sich ihr Sinnen in dumpfes Hinbrüten. Merklich zehrte es an ihren Kräften, bis sie schließlich, wie mit gebrochenen Flügeln hilflos in die Nacht der Verzweiflung zu stürzen drohte. „Hätte ich nie einen Thron gesehen! Hätte mich das Schicksal in ärmliche Verhältnisse hineingestellt, ich hätte vielleicht noch glücklich werden können! Aber so! Eitelkeit der Eitelkeiten! Alles ist eitel!“

Ein zweites Mal zog sie von Luxemburg fort. Ein zweites Mal nahm sie den Weg zur Bardenburg. Wie sich das verwundete Wild schutzsuchend in das tiefste Dickicht des Waldes zurückzieht, trug sie ihren Schmerz fort aus den Augen der Menschen und aus dem lauten Lärm der Straßen. Ob vielleicht in stiller Waldeseinsamkeit ein zartes Blümlein sprösse, an dessen Duft ihre kranke Seele Labung und neuen Höhenflug finden könnte ...!

— War sie denn wirklich so elend geworden? War denn eine Flucht in die Einsamkeit, in das wohltuende Schweigen der Wälder die einzige Möglichkeit, ihr neue Stunden des Glückes erblühen zu lassen? — War sie denn nicht mehr jung? — Kaum 27 Jahre zählte sie, und weder die Zeit, noch die Härte der Schicksalsschläge hatten ihre einstige Schönheit vernichtet. Nur ernster war sie geworden, überlegender, mehr in sich zurückgezogen.

Auch an Reichtum fehlte es ihr nicht. Theobald hatte sogar in glücklichen Feldzügen einen Teil der einst verlorenen Güter zurückerobert und den früheren Besitzungen neue hinzugefügt.

Und der Hofstaat der Lützelburg war glänzender denn je. Neue Aemter und Würden waren eingeführt worden, und die edelsten Männer des Landes stritten sich um die Ehre, eines derselben bekleiden zu dürfen.

Ermesinde in der Waldeinsamkeit der Bardenburg.

Doch was lag der Fürstin an alledem? Was lag ihr an Schönheit, Wohlstand und Glanz! Das alles hatte sie genugsam betrogen. Wie eine herrliche, scheinbar goldene Wolke war es gewesen, und sie hatte sich unversehens in eine dunkle Gewittermasse verwandelt, die nur Unheil und Trübsal in ihrem dunkeln Schoße barg! Wie ein buntes, gefangenes Vöglein war es gewesen, das unerwartet den Händen eines Kindes entschlüpft und mit gestreckten Flügeln das Weite sucht! Warum sich ein weiteres Mal der Gefahr aussetzen, von trügerisch schillernden Farben geblendet und enttäuscht zu werden? —

Sie konnte nicht mehr beten.

Trüb und abwechslungslos verflossen ihre Tage. Nur dann und wann sandte sie einen Boten. Der sollte ihrem Statthalter in Luxemburg kurze Anweisungen bringen. Weiter wollte sie sich um nichts mehr kümmern.

Stunde um Stunde saß sie einsam auf der Bardenburg. Gedankenlos schaute sie den Vögeln nach, die im hohen Äther eilig vorüberstrichen, oder sie blickte in das nimmermüde Spiel der Wellen, das die Eisch eintönig zu Tale führte und spurlos in die Ferne trug. War aber das Wetter schlecht, dann hockte sie am fest verschlossenen Fenster, schaute in die vom Wind gejagten und zerfetzten Wolken und ließ ihre nassen Augen an den Regentropfen haften, die wie Tränen lautlos und zitternd an den Scheiben niederrollten.

— Sollte denn nichts imstande sein, ihren Trübsinn zu brechen und neuen Lebensmut in ihre wunde Seele zu gießen? Kunigunde von Schockweiler riet ihr und mahnte sie, in stärkenden Spaziergängen, in längeren Wanderungen durch Feld und Wald Ablenkung und Trost zu suchen.

Aber sie hörte nicht den lieblichen Gesang der Vögel und achtete nicht auf das einlullende Murmeln der Quellen.

Alles, alles war umsonst.

Nur eines schien sie dann und wann zu fesseln. Das war die alte, graue Mühle am Fuß des Berges. Wie friedlich lag sie da im Grün der Wiese, am stillen, dunkeln Wasser! Wie friedlich spiegelte sich ihr Bild in dem weiten, schilfumsäumten Teiche! Frieden atmete sogar ihr eintöniges, regelmäßiges Klappern und die großen, moosbedeckten Räder, die sich knarrend im schäumenden, rauschenden Gischte drehten. Und erst ihre Bewohner! Bei aller Arbeit waren sie zufrieden und sichtlich glücklich.

Doch auch dieses schöne Bild wollte im Herzen der Leiderfüllten keine frohe Stimmung wecken. Es zwang sie nur zu neuen Klagen und bittern, unaufhörlichen Tränen.

Gottes Gedanken sind nicht die Gedanken der Menschen; seine Wege nicht die Wege der Erdgeborenen. Sollte er vielleicht seine eigenen Pläne mit dieser Fürstentochter vorhaben? Sollte er sie vielleicht deshalb immer tiefer in den Feuerofen der Leiden senken, damit sie für später ein um so brauchbareres Werkzeug in seinen Händen würde? Es erfüllt sich ja so manchmal im Leben das bedeutsame Wort des Dichters:

„Durch Druck und Schläge mannigfalt

Wird rein geglättet jeder Stein,

Bevor des weisen Vaters Hand

In hohen Bau ihn füget ein.“

Septuagesima 1213. Tagszuvor hatte die Fürstin lebensmüde die Bardenburg verlassen, um über Hobscheid und Körich nach Luxemburg zurückzukehren. Nicht, als ob neue, wichtige Ereignisse ihre dortige Anwesenheit notwendig gemacht hätten; auch der Einsamkeit und Stille war sie überdrüssig geworden und sehnte sich zurück nach der Stätte, wo ihre Kindheits– und Jugendjahre verflossen waren.

Von der Münsterabtei riefen die Glocken in feierlichen Tönen zur Konventsmesse. Mit ihrem ersten Schlage erschienen vom Kreuzgang her die zum Gottesdienst schreitenden Mönche. Zu zwei und zwei kamen sie daher, schweigsam und gemessenen Schrittes. Ihre Augen waren niedergeschlagen: ihre Hände in den weiten, herabhängenden Ärmeln ihrer Kutten vergraben. Sie machten eine fromme Kniebeugung zum Altare, verneigten sich ehrerbietigst zum Throne ihres Abtes und reihten sich lautlos in das braune, kunstvoll geschnitzte Chorgestühl, in dem sie mit geöffnetem Buch dem Beginn des heiligen Opfers entgegensahen.

Im Mittelschiff, als Erste vor den Schranken, kniete die Gräfin. Ihre Wangen waren abgezehrt. Das fahle Weiß ihres Gesichtes hob sich schreckhaft und gespenstermäßig von dem tiefen Dunkel der Trauerkleider ab, die sie seit dem Tode ihres Gatten nicht mehr ablegen wollte.

Verstohlen blickten die Kirchgänger zu ihr hinüber. „Arme Frau!“ lispelten sie, „nicht lange mehr wirst du ihm nachtrauern! Nicht lange mehr, ... dann wirst du Frieden finden!“

Schon wogte der rythmische Chorgesang, wie Flut und Ebbe, feierlich getragen zwischen den Mönchen hin und her. Der Fürstin klang es wie banges Rufen, wie leiderfülltes Ringen in dunkeln, tiefen Grüften.

Sie weinte. In allem fand sie ein Bild des Todes.

Und wieder waren es die Gedanken ans Sterben, die mit den Worten des Introitus auf sie eindrangen. „Die Schmerzen des Todes umringen mich; die Gefahren der Unterwelt hüllen mich ein.“ — Als ob sie eigens für sie geschrieben und nur deshalb in Töne gefaßt wären, um desto nachhaltiger auf ihre Seele einzuwirken! — Und so hörte sie nicht das trostvolle, im gleichen Introitus angegebene Mittel, sich aus Trauer und Bedrängnis emporzuranken: „... und in meiner Trübsal habe ich zum Herrn gerufen, und er erhörte meine Stimme.“ So ist ja der Mensch. In großer Freude, in tiefer Trauer achtet er nur auf das, was seiner augenblicklichen Stimmung zusagt und den Höhenflügen oder Tiefengängen seiner Gedanken entspricht.

Auch in Luxemburg fand sie nicht den Frieden.

Nach schlaflos verbrachter Nacht eilte sie in der Frühe des folgenden Tages zurück zur Bardenburg. Sie glich eben dem auf den Tod Erkrankten, der unaufhörlich seine Kissen rückt und rückt und doch keine Ruhe findet.

Wie ein gehetztes Wild irrte die bedauernswerte Frau durch Feld und Wald. Scheu wich sie allen Menschen aus, und diese wieder machten Umwege, um nicht mit ihr zusammenzutreffen. Von ferne nur flüsterten sie: „Wenn das junge Laub erscheint ...! Arme, arme Fürstin! den Kuckuck wirst du wohl schwerlich noch einmal singen hören!“

*

**

Alleluja! Osterjubel! — Über Nacht verging die Winterstarre und wandelte sich in neues, flutendes Leben. Heller flossen die Brunnen. Die graue Mühle umhüllte sich mit einem farbenbunten Kleide von roten, blauen und weißen Blumen. In blühenden Bäumen sangen die Vögel.

An einem herrlichen Frühlingstage war die Gräfin ihrer Gewohnheit gemäß von der Bardenburg herabgestiegen und wandelte sinnend am Ufer des murmelnden Bächleins drunten im engen Waldtal.

Wie war es hier so still! — Nur das Wasser rauschte und raunte, als ob es in seiner Art von der Größe des Allmächtigen plaudern wollte.

Alles atmete Frieden.

Als fürchtete sie, die weihevolle Stille zu verscheuchen, schritt die Gräfin mit vorsichtigen Füßen langsam auf dem moosbedeckten Pfade weiter und fand sich schließlich am Fuße einer dichtbelaubten Eiche, unter deren knorrigen Wurzeln die sogenannte „klare Quelle“ hervorsprudelte. Die Sonne hatte ihren Höhepunkt erreicht und schaute friedlich in das helle Wasser, wie ein eitles Mädchen, das vor dem Spiegel steht und seinem eigenen Bilde selbstgefällig zulächelt.

Auch die Fürstin blickte in das Wasser. Aber schon meldete sich wieder die Wehmut. Sie schüttelte den Kopf und wollte weiterwandern.

Aber etwas hielt sie zurück.

Sie begann zu grübeln und zu sinnen, und ohne es recht zu wissen, ließ sie sich nachdenklich am Fuß der alten Eiche nieder.

Sie lehnte das müde Haupt an den Stamm des Baumes zurück und sah zu den goldumsäumten Wolken, die kaum bewegt, langsam, ganz langsam über dem Tälchen daherzogen.

Ihre Augen waren halb geschlossen.

Durch die Bäume klingelte das Glöckchen eines Einsiedlers, der in der Nähe sein Kapellchen hatte und durch das Zeichen des Glöckleins von Zeit zu Zeit die frommen Bewohner der Gegend zum Gebete aufforderte.

Sie hörte es und lauschte. Ihre Hände legten sich unwillkürlich ineinander; auf ihre Lippen stieg das Ave, der Gruß an die Königin der Königinnen.

Das Quellchen murmelte weiter. Kaum hörbar lispelten die Bäume. —

Da! — Ging nicht ein Rauschen durch das Dickicht? — Es teilten sich die Sträucher. Nebelhaft, verschwommen, erschien ein menschliches Wesen. Es wurde heller und heller. Der Nebel verfloß, und endlich stand vor den Augen der erstaunten Gräfin eine andere Fürstin, so voll Licht und Hoheit, wie sie niemals eine solche gesehen hatte. Ein blendend weißes Kleid, gesäumt mit Gold und Silber, umschloß ihre Glieder. Um ihre Stirne wallte ein blauer Schleier, in dem die herrlichsten Sterne, wie kleine Sonnen, glänzten.

In ihren Armen trug sie ein Kind, aus dessen Zügen die Schönheit selbst zu leuchten und überirdische Güte zu strahlen schien.

So kam die Erscheinung näher und näher. Schon stand sie am Rande des Quellchens, Ermesinde gegenüber, und setzte sich gleichfalls an den Rand der Quelle nieder. Holdselig winkte sie Ermesinde einen freundlichen Gruß, in den auch das Kindlein huldvollst einstimmte.

Das Staunen der Fürstin sollte noch größer werden. Mit einemmal breitete das Kindlein seine Händchen aus, und von der Höhe stiegen, leise durch die Sträucher huschend, viele, viele Schäflein, weiß wie Schnee. Sie hüpften im weichen Grase und tranken aus der Quelle in langen, durstigen Zügen. Dann schmiegten sie sich furchtlos zu Füßen der holden Dame nieder, die sie liebevoll streichelte und denen sie ihre makellose Hand freundlich auf das weiße, wollige Fell legte. Nicht minder freute sich das Kindlein am Anblick der sanften Tierlein, die es herzte und koste. Die Lämmlein aber waren sichtlich froh und überglücklich.

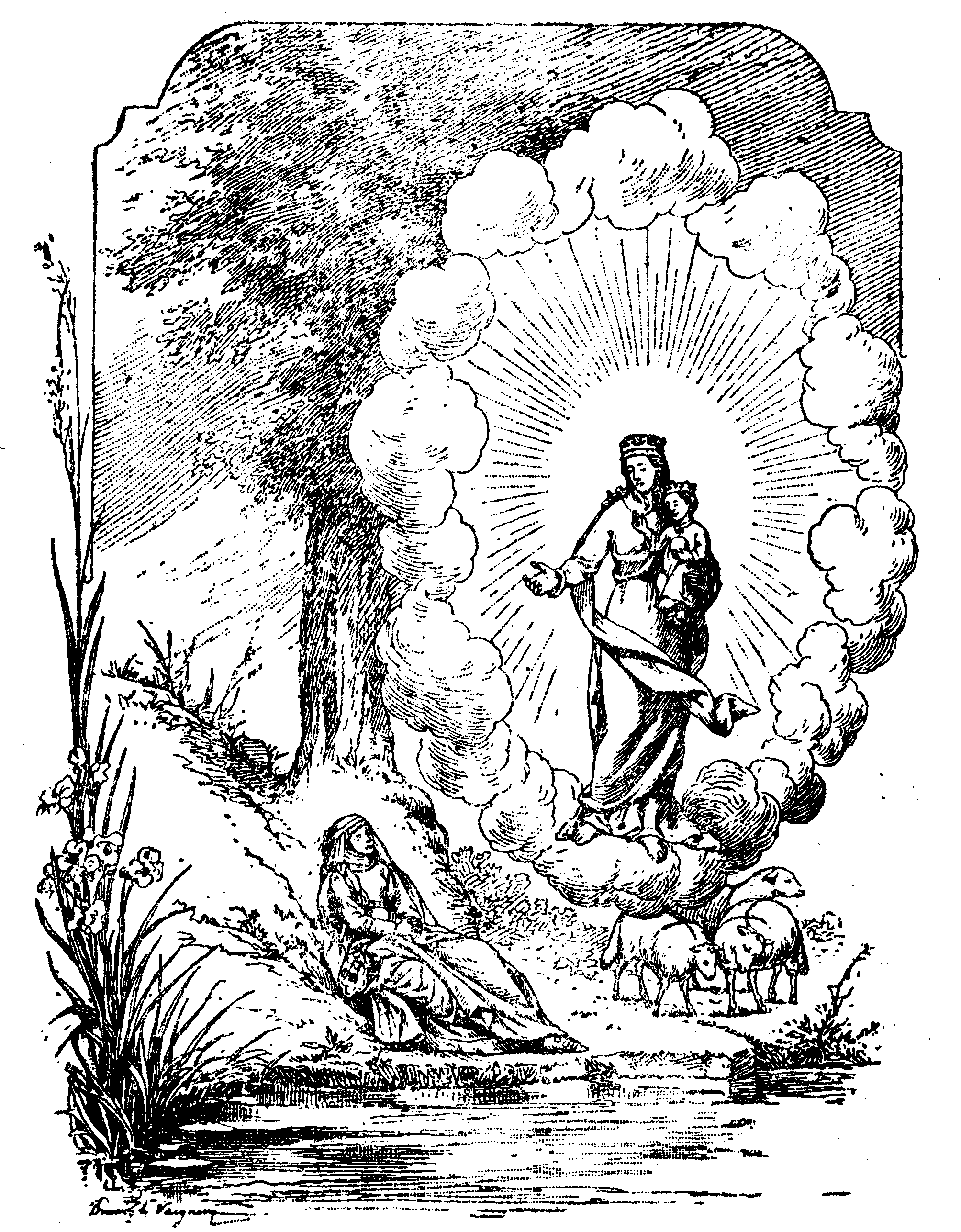

Die Erscheinung an der klaren Quelle.

Doch eines erregte die besondere Aufmerksamkeit der Gräfin. Was war das denn für ein Zeichen, das jedes Schäflein auf dem Rücken trug. Ein schwarzes Band zog sich über denselben hin, ging über die Schultern auseinander und vereinigte sich erneut unter dem Halse. Ein Skapulier hätte man sagen können, wie es manche Mönche tragen, mit dem Unterschied, daß letztere das ihrige ablegen können, während dieses inmitten der Wolle von selber wuchs.

Noch immer staunend verkostete die Gräfin das eigenartige, liebliche Bild.

Nun wurde sie gar von der himmlischen Erscheinung angeredet. „Meine Tochter,“ sprach sie freundlich, „dieses sind meine Lämmchen. Einige von ihnen kommen weit her, von den hohen Bergen, die in der Sonne glänzen. Andere steigen aus den Tiefen der Täler, aus Brachfeld und unwirtlicher Steppe. Bei mir finden sie fette Weide und köstlichen, labenden Trank. Keines dieser Schäflein hat Sorgen. Sie schenkten sich meinem Sohne, ganz und ohne Rückhalt, und er gab ihnen das, was ihnen die Welt nicht bieten konnte, das Höchste, was es gibt, was auch du suchst und nirgends findest, ... den Frieden.“

Erschrocken fuhr die Fürstin auf. — Klang das nicht wie die letzten Worte, die ihre sterbende Mutter an sie gerichtet hatte? —

Aber die Erscheinung fuhr fort. „Jetzt kennst du meine Schäflein. Du kennst die Liebe, die ich zu ihnen hege. Soll ich sie dir anvertrauen? Hier wären sie gut! Das Tal ist dein! Gestatte ihnen, hier zu bleiben!“

Nach diesen Worten stand die Dame auf. Von ihren Schäflein gefolgt, zog sie von dannen, talaufwärts, gegen die Hütte des Einsiedlers hin, und verschwand in einem silbern leuchtenden Nebel. Einige Zeit noch schwebte dieser Nebel über dem Tälchen, hob sich in die Lüfte und verging.

Wie aus einem Traume erwachend, blickte die Gräfin auf. Ihr Auge suchte, aber das Tälchen war wieder still und einsam, wie zuvor. Nur das Quellchen murmelte, und kaum hörbar lispelten die Bäume.

Freudig erhob sich die Gräfin, und kehrte jubelnden Herzens zu ihrer Burg zurück. So leichten Schrittes war sie seit langem nicht mehr gewandelt.

In ihrem stillen Kämmerlein saß sie am Abend lange Zeit sinnend am Fenster. Am Himmel stand der volle Mond mit den goldschimmernden Sternen, ein Bild dessen, was sie an der klaren Quelle geschaut hatte.

Und ehe sie zur Ruhe ging, betete sie aus voller Seele, inbrünstig, wie schon lange nicht mehr, das ihr früher so geläufige Abendgebet, in das sie einige Verslein einfügte:

„Ich will schlummern; wache du,

Herr und Hirte deiner Schafe,

Schließ die müden Augen mir,

Schütze mich in meinem Schlafe!

Gib mir deiner Engel Wacht,

Liebster Jesu, gute Nacht!

Wenn ich träume, sei’s von dir

Und den lieben Englein allen,

Die wie Schäflein, voller Zier,

Durch den Himmel mit dir wallen!

Grüße, die mir sind bekannt,

Dort, zu deiner rechten Hand!

Gute Nacht, Herr Jesu Christ!

Hirte, der du gütig bist,

Deiner Lieb’ sei nicht verhehlet,

Was ich klagend hab’ gefehlet,

im Trübsinn, sonder Maß,

Ich auf deine Huld vergaß!

Hilf mir fortan besser sein,

Gute Nacht, jetzt schlaf ich ein!“

In ihren Träumen hüpften und spielten die Schäfchen.

Ehe die Sonne am Himmel stand, kniete sie wieder am Fenster. Aus ihrer längstverschlossenen Truhe hatte sie eine silberbeschlagene Bibel hervorgeholt, um aus den Psalmen das Morgengebet eines neuen Lebens zum Himmel zu senden:

„Gott ist mein Hirt, nichts wird mir mangeln;

Am Ort, wo Weide ist, läßt er mich weilen,

Am Wasser, wo Erquickung, versorgt er mich,

Labt meine müde Seele;

Lenkt mich auf Pfade der Gerechtigkeit,

Um seines Namens willen.

Und mußt’ ich wallen durch die Todesschatten,

Ich würde keinen Unfall fürchten,

Denn du bist bei mir.“ (Ps. 22)

Doch wer mochte die holde Dame sein, die Ermesinde mit ihrer Erscheinung beehrt und ihr mit gütigem Lächeln unerwartet süßen Trost ins müde Herz gegossen hatte? Wer war das liebe Kindlein, dessen freundlicher Blick endlich wieder einen Schimmer des längst vermißten Friedens in ihrer wunden Seele geweckt hatte? Und die weißen, schwarzbebänderten Schäflein, die so freudig an den himmlischen Gestalten vorbeizogen und von ihnen geherzt worden waren, hatten doch sicher ebenfalls ihre besondere Bedeutung! —

Diese und ähnliche Fragen traten an jenem Abend immer wieder vor den grübelnden Geist der Gräfin und ließen ihr keine Ruhe. Sie suchten und suchten nach einer Antwort, aber diese Antwort ließ sich nicht finden.

In der Frühe des folgenden Morgens wanderte sie zurück ins Tal. Sinnend durchschritt sie die Pfade, die sie tagszuvor gegangen war. Nachdenklich stand sie an der klaren Quelle. Bald blickte sie ins murmelnde Wasser, bald nach der alten Eiche, bald nach der Anhöhe, von der die Schäflein niedergestiegen waren ... Aber alles Spähen blieb umsonst. Kein Lüftlein störte die eindrucksvolle Stille. Nur der gewöhnliche Frühlingsmorgen webte geräuschlos um Baum und Strauch, und die hellen Sonnenstrahlen glitten wie weiße Fäden lautlos durch das junge Grün.

Da tönte mit einem Male von der nahen Kapelle her der sanfte, feierlich getragene Klang des Klausnerglöckchens. Wie ein feines, helles Stimmchen kam er daher; wie suchend wand er sich durch die Bäume; verklingend stieg er in die Grüfte, um gleich darauf wieder anschwellend nach der Höhe zurückzuschnellen ... Als wollte er in alle Klüfte, in alle Winkel die Mahnung tragen:

„Grüße die Mutter,

Die himmlische Frau!

Ihr deine Leiden

Sorglos vertrau!“

Die Menschen hörten den Klang. In der Nähe und Ferne falteten sie die Hände und beteten, wie man sie gelehrt hatte:

„Gruß dir, o Mutter,

Du himmlische Frau!

All meine Sorgen

Dir ich vertrau!“

Auch die Fürstin hatte das Gebetchen gesprochen. Aber ihre Gedanken waren augenblicklich von demselben abgebogen. Der Ton des Glöckleins hatte sie an jemanden erinnert, der ihr auf ihre Fragen Antwort geben konnte, der fromme Einsiedler Rhabanus. — Wie sie bloß seiner so lange vergessen konnte ...! —

Seit Jahr und Tag wohnte er an der klaren Quelle. Von Ginster und Farn umstanden, hockte sein Hüttlein am Fuße eines hohen Felsens.

Die ganze Gegend kannte ihn.

Und doch kannte man ihn wiederum nicht. Niemand wußte um seine Familie und sein Vaterland. Von weither war er gekommen. Vielleicht aus fürstlichem oder königlichem Hause. Das verrieten seine vollendete Höflichkeit, mit der er allen, auch den Ärmsten begegnete und die tiefe Wissenschaft und Weisheit, mit denen er in allen Fragen bescheidenen, klugen Rat erteilen konnte.

Der Klausner in Betrachtung.

Nun aber lebte er in gänzlicher Zurückgezogenheit. Eines nur beschäftigte ihn, die Ehre Gottes und das Wohl seines Nächsten. Zu verschiedenen Stunden des Tages läutete er das Glöcklein seiner Kapelle und mahnte damit die Gegendbewohner zum Gebet. Hatte er selbst seine langen Betrachtungen vollendet, so wandelte er durch den Wald. Dort sammelte er Kräuter und Heilblumen, die er sorgsam trocknete und für die aufhob, die in ihren Krankheiten zu ihm kamen. Unentgeltlich gab er seine Arzneien an die leidenden Mitmenschen ab und vergaß niemals auch ein Wort der Erbauung und Belehrung für ihre Seele beizufügen.

An regnerischen Tagen schreinerte er. Damit ihn der Teufel niemals müßig fände.

In der Ecke seines Hüttleins stand sein Sarg. Der sollte ihn zu Lebzeiten an den Tod erinnern und ihm die Kostbarkeit des schnell verrinnenden irdischen Daseins ins Gedächtnis rufen. Deshalb grüßte er ihn immer wieder mit den wohlbedachten Worten: „Memento mori! Gedenke deines Sterbens!“

Bruder Rhabanus hatte eben sein Glöcklein zu Ende geläutet und wollte nun auf seinem Betschemel niederknien, um die Tagzeiten der Muttergottes zu verrichten, wie es die Priester zu tun pflegten. Da trat die Fürstin ehrerbietigst an ihn heran.

„Bruder Rhabanus,“ flüsterte sie, „dürfte ich auf einen Augenblick Eure tröstliche Hilfe in Anspruch nehmen?“

Schweigend schloß der Mann Gottes das eben geöffnete Buch. Demütig folgte er der Gräfin auf die Schwelle des Kapellchens.

Es lag ein eigenartiger Gegensatz zwischen den noch unruhigen Zügen der Gräfin und dem abgeklärten, von himmlischer Ruhe und überirdischem Frieden versonntem Wesen des Einsiedlers.

„Ehrwürdiger Bruder, ich brauche Euern Rat!“

„Gnädige Fürstin, wenn es in meiner Macht steht, will ich Euch mit größter Freude helfen. Redet!“

Da griff Ermesinde weiter aus. Sie schilderte mit bewegter Seele all das Ungemach, das sie seit Kindheittagen unablässig verfolgt, die Nacht der Trübsal, die immer dichter und dunkeler um sie geworden war und sie schließlich an den Rand der Verzweiflung getrieben hatte. Dann sprach sie von der lieblichen Erscheinung, die ihr an der klaren Quelle wieder einigermaßen Ruhe und Frieden verschafft hatte, deren Sinn sie sich aber trotz eifrigstem Nachdenken nicht deuten könnte.

Mit gespanntester Aufmerksamkeit hörte Rhabanus zu. Punkt um Punkt prägte er sich die Einzelheiten der Erscheinung ein. Als die Gräfin geendet hatte, gab er freundlichst zurück: „Wie ich bereits hervorgehoben habe, gnädige Frau, will ich gerne alles tun, was ich zu Euerm Trost und Euerm fürstlichen Wohlergehen vermag. Aber einstweilen muß ich von einer sicheren Deutung Eures Gesichtes absehen. Erst will ich beten und den Allwissenden, von dem alle Erkenntnis kommt, um Erleuchtung anflehen. Stammt die Erscheinung von ihm, so wird er uns in seiner Güte restlose, eindeutige Erklärung finden lassen. Die gnädige Frau wollen ebenfalls in eifrigem Gebet zum Himmel rufen, mein schwaches Flehen bei Gott unterstützen und morgen wiederkommen!“

Ermesinde versprach es.

In stiller Stunde der Nacht betete Rhabanus eindringlicher noch als sonst. Am Himmel standen die Sterne. Sie leuchteten in ungetrübter Klarheit und sahen zur Erde nieder wie eine in der Ferne grasende, friedliche Herde.

Anderntags, lange vor der festgesetzten Stunde, war die Fürstin auf der Schwelle des Kapellchens. Rhabanus weilte noch im Gebet.

Als er schließlich aus dem Heiligtum hervortrat, lag ein frohes Leuchten auf seinem friedlichen Antlitz.

„Heil Euch, gnädige Frau!“ jubelte er, „die Lösung ist gefunden. Es war kein Spiel trügerischer Einbildungskraft oder teuflicher Bosheit, das Euch an der klaren Quelle blendete. Was Ihr geschaut habt, war himmlischen Ursprungs. Ihr sahet die allerseligste Jungfrau; Ihr sahet das Kindlein Jesu. Die Königin des Friedens, die Mutter der Barmherzigkeit, hat Euch gnädig zugelächelt. Wohl Euch! Wer sie findet, findet das Leben und schöpfet Heil vom Herrn!“

„Aber was bedeuten die weißen, schwarzbebänderten Schäflein, Bruder Rhabanus!“

„Auch dieses kann ich Euch deuten, gnädige Frau. Die allerseligste Jungfrau hat eine Bitte an Euch!“

„Eine Bitte? Was könnte ich für die Königin des Friedens tun?“

„Gnädige Frau, dieses Tälchen gehört Euch. Hier möchte die Mutter der Erbarmung ein Heiligtum haben; hier an der klaren Quelle möchte sie verehrt werden von frommen, gottgeweihten Jungfrauen, Zisterzienserinnen, die hier ein Kloster gründen und ihr das Ave singen sollen von früh bis spät.“

„Ein Kloster Zisterzienserinnen?“ wiederholte die Gräfin mit wachsendem Staunen. „Bruder Rhabanus, das verstehe ich nicht. Woher entnehmt Ihr denn, daß Maria gerade Mitglieder dieses Ordens an der klaren Quelle wünscht?“

„Ich sehe es an der Farbe der Lämmchen, gnädige Frau. Ein Irrtum ist ausgeschlossen. Weiß sind nur die Zisterzienserinnen gekleidet, und ihr Skapulier ist schwarz.“

Die Gräfin nickte. Schon sah sie im Geiste den Wald gelichtet, die klare Quelle umbaut mit hohen, friedlichen Mauern, in ihrer Mitte ein schmuckes Kirchlein mit niedrigem Turm, und durch die stillen Bäume hörte sie ein frommes Raunen gehen, ein Flüstern und Ave Beten bis in die fernsten Zeiten.

„Übrigens,“ fügte der Bruder hinzu, „kein Wunder, daß die Himmelskönigin gerade Zisterzienserinnen in diese Gegend ruft! Ist doch dieser Orden gestiftet zu Ehren Unserer Lieben Frau und hat die allerseligste Jungfrau stets eine besondere Vorliebe für die Stiftungen von Citeaux bekundet. Und ist nicht der berühmte Zisterzienser, St. Bernhard, selbst an dieser Stätte vorübergekommen und hat auf seiner Durchfahrt die klare Quelle gesegnet?“

Die Gräfin lauschte auf. Wohl hatte man ihr früher von dieser Durchreise des Dieners Gottes erzählt, aber sie hatte damals der flüchtig erwähnten Begebenheit keine besondere Bedeutung beigelegt. Nun aber fragte sie mit steigender Neugierde, ob Rhabanus vielleicht nähere Einzelheiten darüber wisse.

Statt der Antwort entschuldigte er sich auf einige Augenblicke und verschwand in seiner Hütte. Mit einem Stoß sorgsam verpackter Schreiben kam er zurück. Eine der Urkunden rollte er auseinander und reichte sie der Fürstin mit untertäniger Verbeugung hin. „Wollen gnädige Frau selbst lesen, was Bruder Wolfram, einer meiner Vorgänger in dieser Klause, darüber schreibt!“

Die Gräfin las:

„Im Jahre des Heils tausendeinhundertvierzigundsieben war unser heiliger Vater, Papst Eugen, der dritte dieses Namens, nach Frankreich gekommen, um einer Kirchenversammlung in der Stadt Reims vorzustehen. Zugegen war auch Adalbero, Erzbischof von Trier. Der lud den Papst und die ganze erlauchte Versammlung nach seiner Stadt Trier ein, wo sie die Weihe der St. Matthiaskirche vornehmen sollten. Der Papst nahm an. Begleitet von seinem geistlichen Sohne Bernhard und einem auserlesenen Gefolge von Kardinälen, Bischöfen und anderen Prälaten machte er sich auf den Weg. Die Reise war ein ununterbrochener Triumphzug, denn die Verdienste des Dieners Gottes Bernhard waren allgemein bekannt, und überall, wo er durchkam, eilte ihm das Volk entgegen und bat um seinen Segen und sein Gebet.

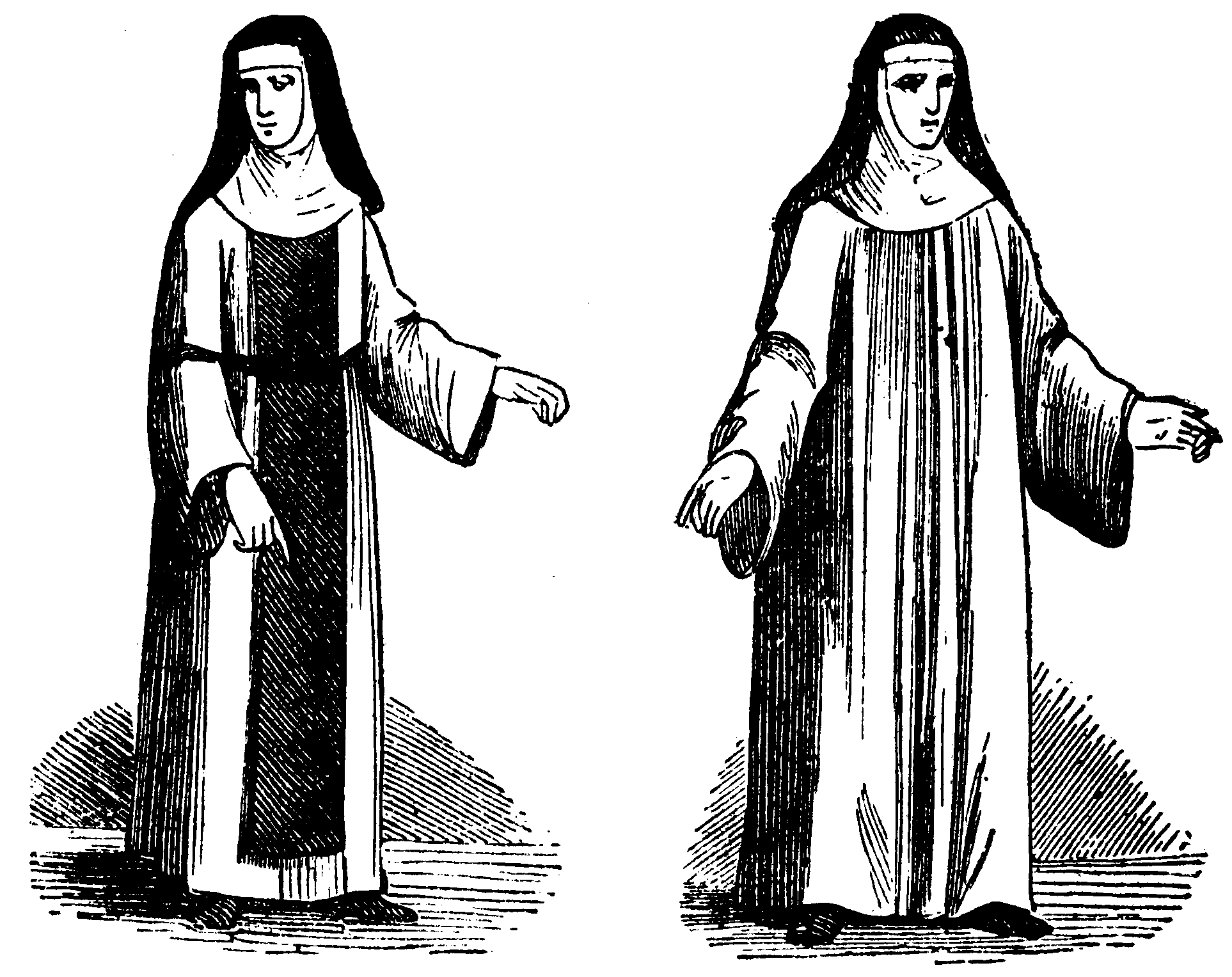

Chorschwester in Haustracht

Dieselbe in Chortracht

Ordenstracht der ehemaligen Zisterzienserinnen (Bernhardinerinnen) von Clairefontaine. (Nach einem alten Holzschnitt).

Donnerstags vor dem ersten Adventssonntag kam der päpstliche Zug in Arlon an, wo man übernachten sollte. Aber Kuno, der Verwalter der Bardenburg, erschien vor dem Papste und bat ihn untertänigst, seinen Weg bis zum besagten Schlosse fortzusetzen, wo man sich auf die Ankunft eines hohen Gastes gerichtet hätte. Der Papst sagte zu, und vom heiligen Bernhard begleitet, kam er zur Bardenburg.

Auf diesem Schlosse lag eines der Kinder des Verwalters krank. Es litt an einem schrecklichen Übel, und kein Arzt hatte ihm zu helfen vermocht. Bernhard, ganz ergriffen von den Seufzern, die das unglückliche Wesen ausstieß, neigte sich über dessen Lager, um dem Kleinen Mut zuzusprechen und ihn zu segnen. Und plötzlich einer göttlichen Eingebung folgend, nahm er das Kind, hüllte es in seinen Mönchsmantel und stieg mit ihm zur klaren Quelle. Er segnete das Wasser, gab dem Kinde zu trinken, und augenblicklich war es geheilt.

Anderntags zog der Papst mit Bernhard fort, aber die Erinnerung an ihr Vorüberkommen ist nicht mehr geschwunden.

Von da ab wurde die klare Quelle noch berühmter als zuvor, und in der Folge gab man ihr den Namen „Quelle des heiligen Bernhard“. Durch eine besondere Gunst der göttlichen Vorsehung hat sich die wunderbare Kraft, die der Segen des Dieners Gottes dieser Quelle vermittelt hat, ständig erhalten, und bis in unsere Tage fährt sie fort, Wunder zu wirken für die, welche sie mit Glauben und Vertrauen benützen.

So wollte dieser von Gott und seiner heiligen Mutter geliebte Mann, der zu Lebzeiten wohltätig und heilbringend für alle Leidenden sein mußte, durch das Wasser dieser heiligen Quelle auch nach seinem Tode die gleichen Wohltaten auf jene gießen, die sich an ihn wenden würden ...“

Über dem Lesen hatte sich das Gesicht der Gräfin mehr und mehr zu offenkundiger Freude erschlossen, und als sie die Rolle in die Hände des Eremiten zurückgab, jubelte sie mit tränenerfülltem Auge: „Ja, nun ist alles klar! Ich zweifle nicht mehr, daß es auch St. Bernhard war, der mir durch sein Gebet die unschätzbare Gnade erflehte, mit der die Gottesmutter mich vorgestern beglückt hat. Deshalb will ich mich auch dankbar erweisen. Nicht bloß werde ich hier eine Abtei bauen lassen, auch die Quelle soll von heute ab Gegenstand höchster Ehre werden. An ihren Ufern soll ein Heiligtum der Muttergottes erwachsen. Klar und friedlich soll sie immerdar fließen inmitten der Stille, die ich hier für die Seelen gründen werde, die dem Lärm und Hasten der Welt entfliehen und hier unter dem Schutzmantel Mariens den Frieden finden wollen ...“

Der hl. Bernhard

nach einem alten Porträt des Heiligen im Schlosse

von Fontaine bei Dijon.

In Gedanken versunken, kehrte die Gräfin freudig heim.

Am Himmel zogen weiße Wolken langsam gegen Westen. „Schäflein der Höhe,“ flüsterte sie, „wandert friedlich weiter! Wandert über Land und tragt mit euerm Regen Wachstum und Gedeihen auf die Felder der Menschen! Und wenn ihr nach Jahren wiederkehrt, so schauet nieder ins stille Tal der Eisch! In ungestörter Einsamkeit werdet ihr dort andere Schäflein sehen, die in Gebet und Buße Gottes Segen, Gottes Frieden tragen in mein Volk und auch in meine Seele!“

Das Gewitter verzieht. In seine letzten sich lichtenden Regenfäden fallen schon wieder die glitzernden Sonnenstrahlen und wecken auf dem in der Ferne verdämmernden Gewölk das liebliche Bunt des Regenbogens. Allmählich steigt es höher und höher, wird schärfer und heller, und schließlich steht es da in siebenfacher Pracht als das ewige Bild des Friedens über der vom Regen neu belebten Erde.

So hatte auch in Ermesindens Seele der Sturm nachgelassen. Die dunkeln Wolken der Trauer hatten sich gelichtet; das beklemmende Düster ihrer früheren Niedergeschlagenheit war geschwunden. Die himmlische Erscheinung hatte mit einem Schlage ungeahnte Stille und beglückenden Trost in ihre nach Ruhe dürstende Seele gegossen.

Nur noch eine Frage zitterte von Zeit zu Zeit wie verziehendes Wetterleuchten in ihrem Herzen nach: — Ob wohl der Allerhöchste nichts weiter von ihr verlangte als den Bau des Klosters? Ob er nicht auch sie selbst als weißes Schäfchen im Tale von Clairefontaine sehen möchte in stiller Einsamkeit menschenferne und gottesnahe Wege gehen?

In der Frühe des folgenden Morgens kehrte sie zu Rhabanus zurück. Er sollte ihr ein zweites Mal Aufschluß geben und den Willen Gottes künden.

Geduldig hörte er sie an. Nach kurzem Gebet gab er die Entscheidung:

„Gnädige Frau, Euer Platz ist nicht im Kloster! Ihr sollt auf dem Throne bleiben und die herrlichen Geistes– und Herzensgaben, mit denen Gott Euch ausgezeichnet hat, zu seiner Ehre im Dienste Eures Hauses und des ganzen Luxemburger Volkes verwenden. Das ist Euer Beruf, das ist das Einzige, was er außer dem Bau des Klosters von Euch verlangt.“

Enttäuscht sah ihn die Gräfin an. Tausend Gedanken drangen auf sie ein, und wie der Sturmwind Spreu und Blätter durcheinanderwirbelt und ganze Straßenzüge in undurchsichtigem Staub verwischt, schwand ihr der eben gefundene Frieden plötzlich wieder fort.

„Aber, Bruder Rhabanus,“ hastete sie, „dann werde ich weiter unglücklich, weiter ruhelos und elend bleiben! Die Welt hat mich so sehr enttäuscht; nein, ich will ins Kloster eintreten; nur in der Einsamkeit wächst das zarte Blümlein des Friedens!“

„Es sproßt auch in der Welt,“ lächelte der Einsiedler, „wenn man es zu pflegen weiß! Seht, gnädige Frau, die Königin des Friedens, die allerseligste Jungfrau, die Euch im Tal erschienen ist! Sie lebte nicht im Kloster! Im Getümmel der Welt vielmehr, in Bethlehem, am dichtbelebten Nil, in der Großstadt Jerusalem verflossen ihre aufgeregtesten Tage. Und dennoch war ihre Seele still. Seht unsern ewigen Meister selbst! Vom Volk umlagert, Tag und Nacht in Anspruch genommen, wirkte er in breitester Öffentlichkeit die Jahre seiner Wunder– und Lehrtätigkeit. Und doch lag auf seinen Zügen der bezaubernde Widerschein ungetrübtester innerer Freude und lauterster Glückseligkeit. Gnädige Frau, reden wir nicht weiter! Ihr werdet auf dem Throne bleiben und Großes wirken zur Ehre Gottes und zum Wohle Eures Volkes!“

Die entschiedene Antwort des Eremiten legte sich wie kühlender Sommerregen auf das schon wieder aufgeregte Gemüt der Fürstin und brachte es zur Ruhe.

„Wohlan denn,“ sprach sie ergeben, „vom Geiste Gottes erleuchtet, habt Ihr mir die Erscheinung gedeutet. Auch in Eurer heutigen Antwort will ich eine Weisung des Himmels sehen und ihr getreulich nachzukommen suchen, wenn sie auch ganz anders lautet, als ich sie erwartet hatte.“

Und wie man auf einen Wegweiser schaut und dann, ohne weiter umzublicken, in der angegebenen Richtung rüstig fürbaß schreitet, kehrte sie ohne weiteres Grübeln nach ihrer Burg zurück. Endgültig hatte sie das Programm ihres künftigen Lebens erkannt und großmütig den Entschluß gefaßt, ihm von nun ab rückhaltlos zu folgen.

Mit Zukunftsplänen beschäftigt, ging sie dahin. „Auch im Getriebe der Welt blüht das Blümlein des Friedens,“ wiederholte sie, „und Wohltaten spenden heißt sein eigenes Herz erfreuen.

Willst du glücklich sein im Leben,

Trage bei zu anderer Glück,

Denn die Freude, die wir geben,

Kehrt ins eigene Herz zurück.“

So waren die verworrenen Pfade ihres Lebens schließlich doch in einen einzigen, weiten Weg gemündet, der sich, von hellster Sonne erleuchtet, offen und ohne Krümmung, in die Zukunft dehnte.