MAURICE MAETERLINCK

NOTES DE VOYAGE

ORNÉES DE POINTES-SÈCHES ORIGINALES PAR

ÉTIENNE COURNAULT

ÉDITIONS DE LA

CHRONIQUE DES LETTRES FRANÇAISES

AUX HORIZONS DE FRANCE

39, rue du Général-Foy

PARIS

1928

Si vous voulez garder intacte la vision du monde que composa votre imagination d’après les récits des voyageurs, les légendes, les poètes et les rêves de votre enfance et de votre jeunesse, ne sortez pas de votre maison. Mais si vous préférez la réalité, quelle qu’elle soit, aux songes inconsistants de la fantaisie, faites le tour de la terre. Vous aurez bien des déceptions ; mais vous apprendrez à voir, à comprendre, à comparer, vous ferez l’éducation de vos yeux, de votre sensibilité, de vos désirs, de vos inquiétudes et de votre bonheur. Vous reviendrez sous votre toit, assagi, souriant, purifié et pour longtemps tranquillisé. Vous aimerez davantage tout ce qui vous entoure, le pays que vous habitez et les hommes parmi lesquels vous devez vivre. Vous saurez goûter les loisirs d’une existence qui vous paraissait injuste, plate, monotone et bornée. Vous n’envierez plus ceux qui partent vers d’autres rives et les grands navires qui s’éloignent n’emporteront plus vos regrets, car vous aurez enfin la certitude qu’il y a sur ce globe bien peu de merveilles qui vaillent l’idée qu’on s’en faisait.

Je n’y voulais pas croire avant de l’avoir vue, mais l’Égypte est bien telle qu’une demi-douzaine de cartes postales, grossièrement enluminées à la manière des images d’Épinal, nous en donnent l’aspect. Obélisques et pyramides, maigres touffes de dattiers élançant çà et là leurs longs plumeaux brûlés, innombrables et rectilignes digues, étroites et vertes, où, découpés en silhouettes sèches sur l’horizon gros bleu, trottinent sans cesse de petits ânes, passent d’un pas leste des femmes aux voiles noirs, semblables à des saintes vierges en grand deuil, portant hiératiquement sur la tête un bidon à pétrole, défilent, non moins rapides, des hommes à peu près nus ou enveloppés jusqu’au sommet de la tête de guenilles blanches ou rousses, se balancent de hauts chameaux, indolents, dédaigneux et majestueux, qui semblent compter chacune de leurs longues enjambées. Tout cela, hors les chameaux dont rien ne peut hâter l’allure religieuse, semble inexplicablement pressé et se précipite, du matin au soir, à l’aller comme au retour, vers un but qu’on n’aperçoit jamais et dont on cherche l’intérêt, car tout étant partout exactement pareil, on n’éprouve nullement le désir de se rendre quelque part. Au bas de la digue croupit une eau limoneuse et jaunâtre. De place en place deux petits bœufs bossus font tourner lentement la grande roue informe, branlante et toujours à moitié démolie d’une noria primitive qu’on appelle ici sâkiyé ; et, de cent mètres en cent mètres, aussi loin que s’étend la vue, sur toute la campagne, un pauvre fellah ruisselant use la journée à irriguer son champ à l’aide du chadouf, qui n’est, comme au temps des Pharaons, qu’une longue perche oscillante munie d’un vieux seau, d’une couffe ou d’un panier troué qui puise l’eau malpropre et la déverse dans des rigoles de limon aussi naïves, aussi précaires que celles que les enfants, sur nos plages, tracent autour de leurs châteaux de sable.

A intervalles réguliers, à peu près de lieue en lieue, parmi la plaine plate et verte : orge, blé, coton, luzerne, trèfle, pavots blancs, canne à sucre, la touffe de plumeaux brûlés surmonte un amas de masures noirâtres faites de boue et de paille hachée, aux parois vacillantes, aux petites coupoles de guingois, incroyablement sales, titubantes, sinistres, ensevelies dans une poussière de hauts fourneaux, ne tenant debout que par habitude et prêtes à se dissoudre à la première ondée, comme un morceau de sucre trempé d’encre. Quelques ânes à l’ombre percée d’un tamaris, quelques femmes en deuil éternel, accroupies le long de cases qui ont l’air de jouer à se renverser, quelques enfants nus, en chocolat, couchés dans de la poudre couleur de marc de café ou de mâchefer ; et, sur tout cela, un grand ciel sec, éblouissant, où ne passe jamais un nuage. C’est un village de paysans, l’habitacle millénaire du fellah, que l’on trouve, invariable, durant les douze cents kilomètres qui vont d’Alexandrie à Assouan, tout le long de la vallée du Nil qui est tantôt large de plusieurs lieues, comme dans le Delta, tantôt étroite comme une plate-bande étranglée entre d’âpres falaises fauves, ou rongée par le sable roux du désert.

Les petites villes qui s’échelonnent au bord du chemin de fer ou du fleuve, sont également pétries dans la même boue noire, hormis quelques façades de briques crues ou cuites, plus ou moins blanchies à la chaux, quelques hangars et quelques baraquements délabrés, parmi lesquels s’élève la maison ou la villa banlieusarde d’un ingénieur ou d’un administrateur européen, flanquée des hautes cheminées d’une sucrerie qui donnent tout à coup au paysage fluvial l’aspect désagréable et inattendu des plus déplorables faubourgs de nos villes industrielles.

Voilà donc, en quelques mots, l’aspect de l’Égypte d’aujourd’hui. Était-il le même au temps des Pharaons ? Il est difficile de le savoir ; car les peintures murales et les bas-reliefs si merveilleusement conservés des mastabas, des hypogées et des temples ne reproduisent guère de paysages. L’art égyptien ignore ou dédaigne la perspective et les vues d’ensemble ; il ne connaît guère que la silhouette simplifiée et symbolique. Un arbre représente une forêt ; une ligne bleue, un fleuve ; une fleur, un jardin. Même le fameux Mastaba de Ti, l’intendant prévaricateur de la Ve dynastie, où nous trouvons dans leur fraîcheur miraculeuse tant de détails minutieux et savoureux sur la vie égyptienne, chasse, pêche, basses-cours, gavages d’oies et de grues, vannage du blé, laboureurs, moissonneurs, menuisiers, paysannes au travail, perception des impôts, jeux et acrobaties, bœufs qui passent un gué, oiseaux, poissons, crocodiles, hippopotames, fourrés de papyrus sur les marécages du Delta, tout cela ne nous donne qu’une idée assez incertaine de la campagne et des parcs de l’Égypte d’autrefois. Seules les terrasses du vaste temple de Deir-el-Bahri construit sous la XVIIIe dynastie, dans la Vallée des Rois, ont gardé des traces de jardins. On y voit encore les vasques de pierre, percées de rigoles pour l’arrosage, et les bas-reliefs ont conservé dans le granit l’épaisse frondaison des arbres à encens transportés à grands frais du pays de Pount, qui s’étendait sur les deux rives de la Mer Rouge.

Ce que l’on peut constater, c’est, qu’excepté les environs du Caire, où se trouvent quelques promenades ombragées et toujours menacées par le désert, à partir du Delta jusqu’à la première cataracte, hormis les dattiers et les tamaris, il n’y a plus aucun arbre. Le sycomore qui était l’arbre national et sacré, a complètement disparu, ainsi que le papyrus et le lotus, qui symbolisaient l’Égypte du Nord et l’Égypte du Sud et foisonnaient dans les peintures antiques. On ne les rencontre plus que dans les jardins zoologiques ou botaniques.

Quant aux grandes villes, notamment Alexandrie et le Caire, comme toutes les cités plus ou moins légendaires qu’on avait vues, dans ses rêves, auréolées du prestige oriental, elles déçoivent d’abord. Leur richesse paraît assez banale, équivoque et de mauvais goût dans les quartiers européens ; et les quartiers indigènes dont on ne saisit probablement la saveur qu’après un long séjour, semblent, au premier contact, étrangement misérables, délabrés, sales, malodorants, poudreux et beaucoup moins colorés et pittoresques que ne le répètent à l’envi les voyageurs qui ne sont trop souvent que des perroquets bien élevés. Mais je n’ai pas la prétention de les découvrir ni de refaire ici une description qu’on a faite cent fois ; de même que je ne parlerai pas des mosquées ni de l’art arabe, qui demanderaient une étude spéciale que l’on peut faire partout en Orient, aussi bien sinon mieux qu’en Égypte.

Somme toute, ce pays, tel qu’on le voit actuellement, n’était la douceur de son climat durant l’hiver, ne retiendrait pas longtemps le touriste ou l’artiste, si, derrière le spectacle assez vite épuisé de ses villes, de son fleuve et de ses campagnes, ne se dressait, vivant encore d’une vie prodigieuse, l’énigme de la seule civilisation qui, remontant à plus de sept mille ans, ait laissé sur notre terre des empreintes aussi nettes, aussi profondes, aussi fraîches, aussi abondantes que si elle datait d’hier. Il n’est rien sur ce globe qui se puisse comparer aux temples de Louqsor, aux tombeaux de la Vallée des Rois, à ceux de Sakkara, aux pyramides, à l’hypogée des Apis. Rien, pas même le fameux temple d’Angkor ou les palais chinois, qui soit aussi étrange, aussi imprévu, aussi hallucinant, d’une humanité aussi spéciale, aussi déconcertante, aussi complète dans un genre qui ne paraît pas appartenir à notre planète. Rien non plus, qui soit d’un art aussi homogène dans le bizarre, dans l’imprévu total, d’un art tout ensemble aussi barbare et aussi raffiné, d’un art qui se tient aussi bien d’un bout à l’autre, du colossal au puéril, du sublime au grotesque, de l’ébauche la plus rudimentaire au fignolage le plus minutieux, de la monstruosité la plus ahurissante à la beauté la plus pure et la plus parfaite, de la fantaisie la plus invraisemblable à la réalité, à la vérité, à la sincérité la plus émouvante, la plus délicate que l’homme ait jamais atteinte en interprétant la nature. Aucune race, aucun peuple, pas même le peuple grec ou la race chinoise, n’a apposé sur la terre un cachet plus puissant, plus original, plus indélébile ; aucun n’a imposé au monde une vision aussi compacte, aussi massive, aussi cubique, aussi oppressive, aussi totale, aussi logique dans son illogisme apparent, aussi démesurée dans sa mesure géométrique, aussi équilibrée dans son équilibre spécial. Si l’Égypte n’avait pas existé, ou si, comme l’Atlantide, tous ses monuments avaient disparu dans une catastrophe planétaire, un des aspects les plus extraordinaires que l’humanité ait jamais pris manquerait à l’histoire de notre terre ; et il est au surplus fort probable que l’architecture et l’art grec, ainsi que toutes les architectures et tous les arts qui en découlent, n’eussent ressemblé que bien peu à ce qu’ils sont.

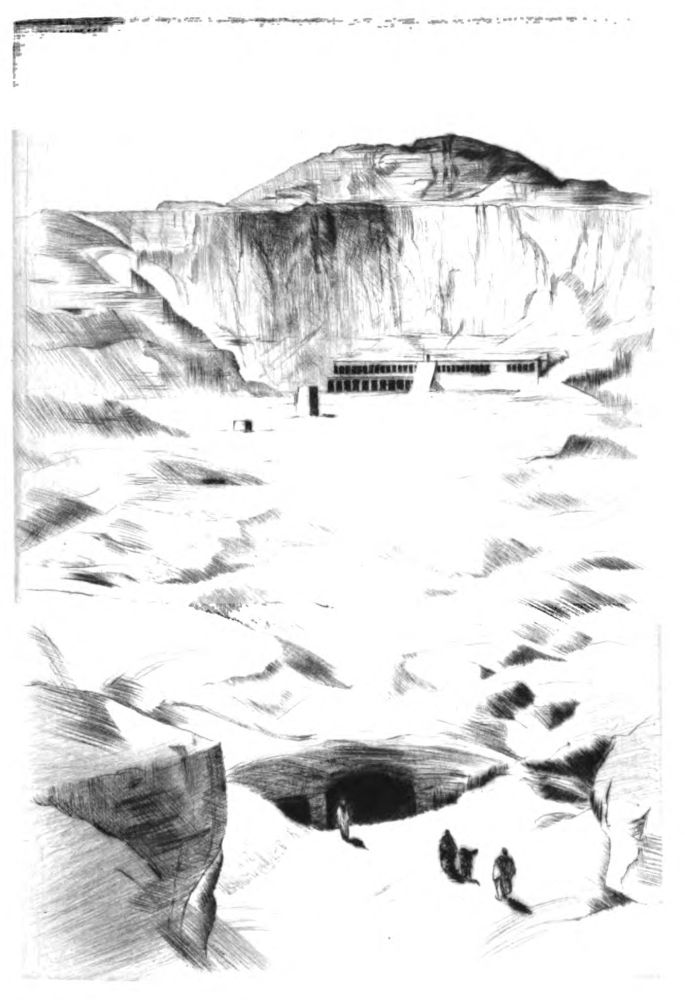

Est-ce à dire que ce soit beau ? Nous ne pouvons en juger. Trop de milliers d’années, trop de milliers de pensées nous séparent de ces monuments formidables. Ils ne sont plus à notre mesure, à notre taille. Ils représentent un tel gaspillage de forces et de matériaux, ils nous semblent s’élever si inutilement dans le vide, ils nous paraissent la consécration gigantesque de conceptions tellement enfantines que d’abord nous nous tâtons avec inquiétude, comme on se tâte au réveil d’un mauvais rêve, et que nous nous demandons si nous sommes vraiment sur ce globe ou dans une planète habitée par des êtres qui ne ressemblent pas aux hommes. La première impression, c’est l’hostilité de toutes ces masses maléfiquement colossales, l’écrasement, la résignation qui renonce à comprendre. Puis, peu à peu, à mesure que l’œil se familiarise et se décongestionne, on sort de l’accablant malaise, l’humanité de toutes ces accumulations oppressives remonte à la surface. On y démêle, on y retrouve en germes féconds les lois et les beautés bien connues des architectures que nous admirons avec le plus de certitude. Il est évident que le temple grec, le Parthénon, Ségeste et Girgenti, est déjà, tout entier, en puissance, dans Karnak. Il ne faut plus un grand travail ni beaucoup d’imagination pour le sortir de la gangue égyptienne. Il est déjà, surtout et bien plus complet, dans le temple de la reine Hatshopsitou, de la XVIIIe dynastie, à Deir-el-Bahri, dans la Vallée des Rois. Le portique inachevé, avec ses entablements, ses colonnes, ses chapiteaux, si on le découvrait à Mycènes, ne nous étonnerait pas, et les Atrides y eussent, sans se sentir dépaysés, sacrifié à Zeus. Il est cependant l’un des plus anciens de l’Égypte, et remonte à l’an 1.500 avant J.-C. Les Grecs y auraient ajouté un fronton, allongé un peu les colonnes et l’édifice eût pu être transporté à Agrigente ou à Paestum sans choquer l’œil le plus sensible.

Mais ce temple de Deir-el-Bahri est un peu exceptionnel et fait pressentir, beaucoup plus nettement que les autres, les formes définitives de l’art grec. Il est certain que Karnak, par exemple, bien que postérieur dans ses parties principales, notamment sa fameuse salle hypostyle, semble plonger encore dans les confusions ténébreuses et monstrueuses de la préhistoire. Pour expliquer l’énigme de ces constructions follement écrasantes, de ces dalles énormes posées sur des colonnes épaisses, aussi serrées que les fûts d’une forêt de pins, on a prétendu — et Pierre Loti, entre autres, a répandu cette erreur, — que les Égyptiens ne connaissaient pas la voûte et que toutes les bizarreries de leur architecture découlent de cette ignorance. C’était peut-être vrai dans les temps tout à fait primitifs ; mais, dès la XVIIIe dynastie, qui a couvert toute l’Égypte de constructions colossales, nous trouvons à Deir-el-Bahri de vastes galeries voûtées, et, derrière le Ramesséum, le grand temple funéraire consacré par Ramsès II à Amon, on voit encore ce qu’on appelle les Greniers de Joseph, immenses magasins couverts de voûtes dont les briques portent le cartouche du Pharaon qui fit bâtir la salle hypostyle de Karnak, archétype de l’architecture égyptienne qui ne semble connaître que les lignes droites.

Non, ils n’ignoraient pas la voûte ; mais, comme les Grecs d’ailleurs, ils ne l’aimaient pas, ils la dédaignaient, ils la réservaient aux édifices accessoires, aux communs des temples et des palais. Elle ne répondait pas, sans doute, à leur idéal artistique qui était avant tout un idéal religieux. Elle n’était pas assez lourde, assez massive, assez accablante. Elle ne donnait pas l’idée d’une force, d’une puissance assez formidable, assez cubique, assez sombre, assez tyrannique, assez impitoyable. Il fallait à leurs dieux un habitacle effrayant, prodigieux, surhumain, inhumain, car c’est le temple qui crée et façonne le dieu, et le dieu devait être terrifiant : ainsi le voulaient leurs prêtres qui régnaient sur leurs rois.

Aucune photographie, aucun tableau, aucune description ne peut donner une idée exacte de leurs monuments. Il faut les voir sur place, au milieu du paysage où ils sont nés, sous le ciel immuable qui les éclaire encore comme il les éclairait il y a quatre ou cinq mille ans, au bord du fleuve unique qui n’a pas changé d’aspect, enveloppés des siècles qui ne les ont presque pas ébranlés.

De même pour leur art. Dans les longues galeries des musées, dans les reproductions les plus fidèles des albums les plus soignés, il nous semble assez souvent incompréhensible, monotone, rabâcheur, vain et puéril. Ici, non loin des eaux du Nil ou parmi les sables ou les falaises du désert, sur les murs qu’il a couverts, non point de ses rêves, car l’art égyptien ne rêve guère, mais de ses documents, depuis l’aurore de l’histoire, il révèle enfin sa véritable signification. Nous constatons d’abord que l’artiste égyptien est tantôt une sorte de greffier officiel, chargé d’enregistrer pour l’éternité les victoires, les conquêtes et les actes religieux d’un grand règne, tantôt, plus humblement, une espèce de scribe ou d’imagier réaliste et familier, qui doit reproduire sur les parois de la maison des morts, en lignes simplifiées, mais le plus fidèlement possible, les meubles, les outils, les occupations de l’existence quotidienne, afin qu’ils s’animent, repeuplent et continuent la vie de l’autre côté du tombeau, comme si le défunt ne l’avait pas interrompue. Sa mission est avant tout utilitaire. On ne demande rien à son imagination. Il n’a qu’à copier, en les schématisant, parce qu’il est incapable de les représenter dans leur ensemble, les batailles, les triomphes, les cérémonies religieuses qu’il a pu voir, et les moissonneurs, les cuisiniers, les pêcheurs, les menuisiers, les animaux et les arbres qu’il regarde chaque jour. La beauté et le style sont venus, sans être invités, gratuitement et par surcroît.

Cette beauté et ce style sont incontestables, mais, comme ceux de leurs monuments, ne se décèlent qu’après un assez long commerce, après une certaine initiation. Il en est de même, au surplus, pour l’art japonais et surtout pour l’art chinois. On s’accoutume bientôt à ces milliers de visages qu’on ne voit jamais que de profil sur des corps présentés de face ou de trois quarts, comme s’il s’agissait d’une humanité affligée de torticolis incurables. On s’accoutume plus vite encore et bientôt on prend goût à ces couleurs qui d’abord paraissaient papillotantes et criardes, à ces teintes plates et simples, à ces rouges brique, à ces verts crus, à ces bleus vifs, à ces jaunes d’ocre, à ces blancs d’argent, qui font penser à des images d’Épinal hiératisées. On ne tarde pas à saisir et à apprécier la justesse, la sûreté, la précision, l’harmonie et surtout la noblesse presque immatérielle de toutes ces silhouettes qui se meuvent religieusement ou s’agitent familièrement sur un même plan et semblent, d’une façon magique et incantatoire, multiplier la vie. Il y a tels de ces bas-reliefs représentant, dans les énormes temples, des batailles, des troupes marchant au combat, des rois bandant leur arc, lançant leurs chars, enchaînant ou foulant leurs ennemis, qu’on se sent, par moments, sur le point de placer au rang des purs chefs-d’œuvre, de classer parmi les plus sûres, les plus complètes réussites du grand style monumental et décoratif.

Quant aux gigantesques statues de leurs dieux et de leurs rois, si quelques-unes paraissent irrémédiablement monstrueuses, si beaucoup sont conventionnelles et fabriquées sans conviction et comme en séries, quelques autres ont une allure, une majesté, une autorité, une sérénité souveraines, que l’art n’a presque plus jamais atteintes.

Mais ce qui nous attire surtout aujourd’hui, ce sont les petits chefs-d’œuvre de leur sculpture réaliste. On trouve au Musée du Caire des statues en bois, en diorite, en schiste, en granit, en calcaire, en grès, en albâtre, en cuivre, qui remontent à près de trois mille ans avant J.-C. et représentent des scribes, des boulangers, des rois et des reines, des femmes écrasant le grain, des rôtisseurs, des brasseurs, des chasseurs, des prêtres, des enfants nus. Il suffit de les voir pour se convaincre que l’art de reproduire le corps humain, la vie humaine, le mouvement, le jeu des muscles, le visage où transparaît l’âme qui s’affirme, n’a jamais été poussé plus loin et qu’il y a, dans certaines de ces figurines, une science, une maîtrise, une piété, une tendresse, une faculté d’insuffler et de fixer des sentiments et des pensées dans la matière, dont on ne retrouve que de très rares équivalents aux meilleures époques de la sculpture de tous les temps et de tous les pays.

A côté de ces œuvres incomparables, sans transition, pullulent des choses déconcertantes, bizarres, hideuses, saugrenues, enfantines, ridicules, inexplicables. Visitez, par exemple, au premier étage du même musée, la longue galerie réservée aux trésors récemment exhumés de la tombe de Toutânkhamon. C’est, paraît-il, la première fois qu’on retrouve dans une sépulture égyptienne, les objets mêmes dont le mort s’était servi durant son passage sur cette terre : le lit de repos sur lequel il s’est étendu, le trône où il s’est assis, les vêtements, les bijoux et les ornements qu’il a portés, les ustensiles qu’il a maniés. Généralement on ne mettait dans les tombes que des doubles, c’est-à-dire des imitations, des fac-similés plus ou moins fidèles, plus ou moins sincères de ces objets. Mais ici, Toutânkhamon étant mort très jeune et sans doute inopinément, on n’avait pas eu le temps de fabriquer les doubles. De plus, Toutânkhamon était l’enfant chéri des prêtres d’Amon dont il avait restauré le culte, auquel son père, Aménophis IV, en haine de l’arrogance sacerdotale, avait substitué celui d’Aton. Ils n’avaient pas voulu que, durant le temps nécessaire à la reproduction de ce qui l’entourait, le « Double » de leur roi bien-aimé fût dépourvu de ce qui était indispensable à sa nouvelle vie. Ils avaient donc entassé, à la hâte, dans les diverses salles de son hypogée, avec une prodigalité sans exemple, tout ce qui se trouvait dans son palais, au moment de sa mort. On n’a, jusqu’ici, inventorié et exposé qu’un tiers de ces trésors qui nous réservent probablement d’autres surprises.

Ce que nous avons sous les yeux, dans les vitrines du musée, nous donne déjà une idée suffisante de ce qui entourait la vie quotidienne d’un Pharaon de la XVIIIe dynastie, c’est-à-dire de celle qui précéda de quinze à treize siècles l’ère chrétienne. C’est, après l’âge des Pyramides, l’une des grandes époques de la puissance et de l’art égyptiens. Nous lui devons, entre autres, un torse de jeune fille qui égale les plus adorables morceaux de la sculpture grecque, de merveilleux bas-reliefs et le buste d’Aménophis IV, père de Toutânkhamon, qui est l’une des plus belles réussites d’un art qui semble avoir atteint son apogée. Or, à côté de ces chefs-d’œuvre, le mobilier de ce pauvre Toutânkhamon offre l’extraordinaire spectacle du bric-à-brac le plus ahurissant qu’un commissaire-priseur ait jamais entrevu dans ses pires cauchemars : lits de repos plaqués d’or, incrustés d’ivoire et de nacre et portés par des chacals ou des bœufs étirés comme des lombrics et vacillants sur des pattes de faucheux, coffres qui ont l’air de cartons de modistes, chars de guerre qui rappellent la ferraille de voitures d’enfants, trônes sur lesquels personne n’aurait la témérité de s’asseoir, et surtout vases d’albâtre tellement tarabiscotés qu’ils découragent toute description avec leurs excroissances et leurs protubérances maladives, superposées et rayonnantes, d’une complication et d’un mauvais goût démentiels, tels enfin que les plus monstrueux objets de faïence ou de porcelaine, qui s’exhibent aux loteries de la Foire aux Jambons ou du Marché aux Puces, semblent, à côté d’eux, d’une sobriété, d’une pureté classiques.

Vue ainsi, aux lieux mêmes où elle se déroula il y a cinq ou six mille ans, sous un ciel implacablement indigo, sous un soleil resplendissant, sur une terre d’abondance, entre toutes généreuse et facile, au bord d’un fleuve nourricier qui semble aimer les hommes comme nul autre fleuve de ce monde, quelle impression nous laisse-t-elle, cette vie égyptienne d’autrefois, la plus ancienne qu’il nous soit possible de reconstituer avec certitude ? Extérieurement, matériellement, quant au climat, aux produits du sol, au décor, elle est à peu près pareille à celle d’aujourd’hui. Les charrues, les barques, les animaux, les moyens d’irrigation, les silhouettes des moissonneurs dans les champs reproduisent à s’y méprendre les images qui couvrent les murs des Mastabas de l’ancien empire. Il est seulement probable que l’Égypte, actuellement nue, devait être plus boisée. Quant à la vie fluviale qui remplit tout le paysage, car le Nil est l’âme de l’Égypte, les mêmes « dahabîyés » aux longues voiles en aile d’hirondelle, se traînent toujours sur les eaux lentes et jaunes que troublent seuls, durant les mois d’hiver, les bateaux à vapeur de Thomas Cook & Son.

On croirait donc, au premier abord, que rien n’est changé, que des milliers d’années n’ont pas interrompu le règne des innombrables Pharaons qui se sont succédé sur cette terre. Mais l’atmosphère n’est plus la même. La coque est demeurée intacte, mais l’intérieur est vide. Comparé à ce qu’il était autrefois, le pays n’existe plus qu’à la surface. Il lui manque sa vie véritable, une vie qui occupait les trois quarts de sa substance, une vie que nous avons peine à comprendre, qui était la vie de la mort. En effet, l’antique Égypte était avant tout un tombeau. Elle était tout entière surplombée par l’idée de la mort ; et non pas, comme chez les chrétiens, par l’idée d’une mort qui ouvrait, pour peu qu’on y mît quelque bonne volonté, les perspectives d’un bonheur éternel ; mais d’une mort entourée de figures et d’épreuves redoutables, d’une mort assez peu rassurante et qui n’était au mieux qu’une pâle réplique de la vie, prolongée autant que possible dans l’ombre souterraine, pour finir par s’évaporer dans le néant. On ne s’intéressait sérieusement qu’aux décès, aux momies et aux sarcophages. Les industries funéraires encombraient les villes et les rives du fleuve. Tout le monde, jusqu’au plus pauvre fellah, se faisait embaumer. Les cadavres saturaient la contrée. Le grand point n’était pas d’être heureux sur cette terre, mais de s’assurer un tombeau inviolable et confortablement meublé. Les cités des vivants n’étaient rien comparées à celles des trépassés. Il n’en est pas resté trace. Même les palais des rois ont disparu ; quant aux maisons des riches et des pauvres, ce n’étaient qu’édifices de plâtre ou masures de bois et de roseaux où l’on campait en attendant la barque symbolique de la grande traversée. Mais, sur l’autre rive du Nil, au « Pays qui mêle les hommes », s’élevait, s’étalait, orgueilleuse, inébranlable, bâtie de granits que trente ou quarante siècles n’ont pas entamés, « la Bonne Demeure », la ville qu’on s’imaginait éternelle. Tout ce qui servait à la vie est retourné au limon du fleuve, au sable du désert ; presque tout ce qui était consacré à la mort est demeuré debout, sous le sol ou à sa surface, car la terre d’Égypte est perforée, comme une éponge, de tombeaux innombrables, et couverte de pyramides et de temples qui ne sont au fond que les sépulcres des rois et des dieux.

Cette ombre de la mort pesait-elle sur le peuple autant qu’on serait porté à le croire ? C’est assez peu probable. Le fellah ou le paysan du temps des Pharaons, comme le fellah de nos jours, n’avait guère le loisir de méditer sur la vie d’outre-tombe, et son travail opiniâtre, du lever au coucher du soleil, lui permettait tout juste de ne pas mourir de faim ; encore qu’un conte populaire de la XIIIe dynastie, Les Plaintes du Fellah, traduit par Maspéro[1], nous le montre bien moins pauvre et moins malheureux qu’aujourd’hui. On l’y voit quitter son village pour chercher fortune, accompagné de ses ânes chargés « de roseaux, de joncs, de natron, de sel, du bois d’Ouîti, d’acacia du « Pays des bœufs », de peaux de loup, de cuirs de chacal, de sauge, d’onyx, de gaude, de coloquinte, de coriandre, d’anis, de talc, de pierre ollaire, de menthe sauvage, de raisins, de pigeons, de perdrix, de cailles, d’anémones, de narcisses, de graines de soleil, de « cheveux de terre », de piments, et de « tous les bons produits de la Plaine du Sel ». En somme une respectable pacotille qui ne trahit guère l’indigence. Il est dépouillé au passage, à la suite d’une mauvaise chicane, par le serf de l’intendant d’un palais. Neuf fois, avec une éloquence incohérente, intrépide et intarissable, il vient réclamer justice auprès de l’intendant plein de bonne volonté, mais qui ne sait auquel entendre parmi les affirmations contradictoires du plaignant et des accusés. Grâce à l’intervention du Pharaon lui-même, le paysan finit par obtenir la restitution de tout ce qu’on lui a pris. Car les Pharaons étaient impitoyables envers leurs ennemis du dehors. Ils enchaînaient, mutilaient, exterminaient, croyant simplement accomplir le plus indubitable des devoirs ; mais envers leurs sujets, il n’y eut peut-être jamais en ce monde aussi longue lignée de souverains aussi constamment justes, aussi humains, aussi paternels. Hormis quelques bastonnades infligées à des débiteurs récalcitrants, dans leurs innombrables peintures, on ne voit jamais un Égyptien maltraité, torturé ou voué au supplice. Malgré la barbarie du monde qui l’entoure, les mœurs sont si douces, dans la vallée du Nil, que lorsqu’il s’agit d’imaginer pour les damnés un châtiment terrible, on ne trouve rien de plus cruel que de les pendre la tête en bas, dans les ténèbres, de les envoyer dans des pourceaux ou de les faire dévorer par un hippopotame ou par des crocodiles. Ce n’est que beaucoup plus tard, au commencement de notre ère, qu’instruit par les Asiatiques, on invente une porte d’enfer dont le pivot roule sur l’œil droit du mauvais riche qui pousse de grands cris.

[1] G. Maspéro. Les Contes populaires de l’Égypte ancienne, pp. 43-71.

Quant aux habitants des grandes villes, fonctionnaires, officiers, scribes, marchands, ce que nous appellerions aujourd’hui l’aristocratie et les classes moyennes, tous ceux qui avaient le temps de relever la tête, de penser, d’exister, vivaient-ils d’une vie sombre et triste ? Être environné de cadavres et de dieux presque tous monstrueux, presque tous dangereux, n’avoir d’autre but qu’un tombeau souterrain où se prolonge sans avenir une pâle et larveuse existence, infiniment moins belle, infiniment moins libre et moins riante que celle qu’on avait menée sur la rive éphémère, une existence d’autant plus redoutable qu’elle était peut-être éternelle, il n’y avait pas là de quoi se féliciter d’être né. Il est vrai que nous, qui n’escomptons même pas cette pâle existence, qui n’attendons, n’espérons et ne savons plus rien, nous ne nous attristons pas outre mesure. Il est donc assez vraisemblable, qu’entourés de certitudes lugubres, les Égyptiens d’autrefois en prenaient également leur parti. En tous cas, les peintures des Mastabas nous révèlent une vie quotidienne qui oublie volontiers les misères de l’autre monde. Tout y abonde de ce que nous considérons encore comme les grandes joies de l’homme. On y chasse, on y pêche, on y joue, on fait du sport, on vendange les treilles, on boit le vin frais au bord de l’eau, dans les roseaux, sous des kiosques de verdure, on soigne la cuisine, on donne des festins, on gave les oies comme si déjà on connaissait le foie gras, le gibier et les fruits sont magnifiques, on danse au son de la musique. Et l’on entoure, on enveloppe la momie de ces peintures innombrables, fidèles et méticuleuses, afin qu’au souffle de son Double, elles s’animent et le réjouissent, comme des images cinématographiques qui se dérouleraient indéfiniment sur l’écran de l’éternité.

En approfondissant un peu la question, nous remarquons du reste ici cette incohérence égyptienne dont nous aurons tant d’exemples, notamment en théologie. L’Égypte est, sous ce rapport, une terre bien étrange. Au premier abord, tout y semble certitude ; et ces certitudes millénaires sont gravées dans un granit éternel. Mais à y regarder de près, on s’aperçoit bientôt que la plupart se contredisent et que le granit éternel n’a fixé que des nuages. On dirait que tout l’édifice religieux et moral, tout ce qui se rapporte aux dieux et à la vie future, repose sur un secret, qui est peut-être le grand panthéisme agnostique de ceux qui savaient ou croyaient savoir la vérité. Ainsi, cette anémique existence dans l’au-delà, dont on prévoyait si minutieusement tous les détails, où l’on transposait, où l’on projetait, à laquelle on sacrifiait la vie terrestre, des textes contemporains de ceux qui la certifient, des textes voisins de ceux qui affirment que l’homme après sa mort devient l’égal des dieux, nous montrent clairement qu’on avait des doutes très sérieux au sujet des bonheurs d’outre-tombe. On y préconise franchement le Carpe diem de toute foi qui chancelle. « Apaise ton cœur en le faisant oublier et sois heureux en suivant ton cœur tant que tu existes », y est-il dit. « Ne te lasse pas de suivre ton cœur et tant que tu es sur terre n’afflige pas ton cœur. Il n’est pas accordé d’emporter ses biens avec soi, il n’y a personne qui soit allé et qui soit revenu. Les pleurs ne peuvent pas ranimer le cœur de celui qui est dans le tombeau. Aussi fais un jour de fête et ne te lasse point. »

Ces paroles, traduites par M. Maspéro, datent du roi Antef, c’est-à-dire de près de trois mille ans avant notre ère, et rejoignent, à travers l’espace et les siècles, le pessimisme secret de toutes les grandes religions.

Quoi qu’il en fût, les croyances communes et générales étaient plus fermes. Ce sont à peu près les seules dont on ait tenu compte dans les tombeaux ; les seules par conséquent qui aient pu avoir une influence réelle sur le bonheur ou le malheur des jours ; car la partie plus ou moins ésotérique de la religion qui aboutissait à l’Osirification, c’est-à-dire au retour de l’âme en Dieu, à l’immersion dans l’infini divin, passait très haut au-dessus de la masse et de tous ceux qui n’étaient pas spécialement initiés. Hors quelques hauts dignitaires, quelques rares privilégiés de la caste sacerdotale qui savaient peut-être qu’en redevenant dieu on rentrait dans le néant divin, le peuple entier, des plus riches aux plus pauvres, des maîtres aux esclaves, des plus cultivés aux plus ignorants, et jusqu’aux rois mêmes qui, quoi qu’on en dise, semblent bien, à de certains indices, n’avoir pas toujours été dans le secret, tous étaient obsédés par l’idée de la fragile, incertaine et précaire survie de leur Double ; tous ne pensaient qu’à leur momie, à leur reflet posthume ; et s’ils voulaient être heureux sur la terre, c’était avant tout pour donner un point d’appui, une sorte de modèle et des aliments à leur bonheur souterrain, à leur bonheur d’outre-tombe, à leur bonheur dans « la Bonne Demeure » aux « Villes Éternelles » chez « la Dame de tout », ainsi qu’ils l’appelaient.

Quelle qu’ait été la pensée plus haute des prêtres initiés, il est certain qu’ils ne faisaient rien pour la répandre dans la foule, pour la mettre à la portée du peuple. Même dans les sépultures royales, ils consacraient solennellement les croyances les plus matérielles, les plus enfantines. Plus le mort était grand, plus son existence posthume était entourée de prévenances puériles. Dans les tombes ordinaires régnait encore un certain idéal. On se contentait de représenter par des images ou des signes les objets dont l’ombre aurait à se servir. Dans la tombe des rois, on ensevelissait le fac-similé exact de ces objets, parfois ces objets mêmes, parfois des serviteurs momifiés et jusqu’à des gigots, des côtelettes, des poulets, des légumes et des fruits conservés dans le natron.

Nous ne savons pas encore, peut-être ne saurons-nous jamais qu’elle était la pensée secrète des prêtres égyptiens ; nous ne sommes même pas bien sûrs qu’ils en aient eu une. On a, au sujet de leurs sciences occultes, affirmé bien des choses que l’égyptologie de ces dernières années n’a guère confirmées. Incontestablement, les énigmes que recèle la grande pyramide de Khéops sont extraordinaires et aucun monument de ce monde n’en offre de pareilles. En renvoyant, pour le détail, à l’excellent livre de l’abbé Th. Moreux : La Science mystérieuse des Pharaons, je me contenterai de rappeler ici que le méridien, c’est-à-dire la ligne Nord-Sud passant par le sommet de la grande Pyramide est celui qui traverse le plus de continents et divise aussi les terres émergées de l’Est à l’Ouest en deux parties égales, en sorte qu’il serait encore aujourd’hui, après la découverte de l’Amérique et de l’Australie, le méridien idéal. Ensuite, en multipliant par un million la hauteur de la pyramide, nous trouvons, en kilomètres, la distance de la Terre au Soleil, telle que l’ont enfin fixée les dernières études des astronomes. Nous y trouvons encore la longueur du rayon polaire, celle de l’année sidérale ainsi que la distance parcourue par la Terre sur son orbite en un jour de vingt-quatre heures. Nous constatons, en outre, que le nombre des années de la précession des équinoxes, phénomène qui ne fut découvert, par Hipparque, que 130 ans avant J.-C., y est implicitement constaté, ainsi que la densité de la Terre et bien d’autres merveilles qu’il serait trop long d’énumérer.

N’y a-t-il là qu’une suite d’extraordinaires coïncidences ? Il est assez difficile de le soutenir, bien que la nécessité de multiplier certaines mesures, tantôt par un million, tantôt par dix millions, puisse, au premier abord, paraître un peu arbitraire. Il est du reste possible que la grande Pyramide, qui date du commencement de la IVe dynastie, c’est-à-dire d’environ 3.000 ans avant J.-C., et est un des plus anciens monuments de l’Égypte, un monument presque préhistorique, soit le tombeau d’une civilisation antérieure. En tout cas, on n’a, jusqu’ici, trouvé dans les monuments postérieurs, aucune révélation du même genre. Nous voyons, au contraire, que la mécanique et la géométrie des anciens Égyptiens étaient des plus élémentaires ; et qu’en mathématique, ils n’avaient même pas imaginé un chiffre pour chacune des neuf unités de la décimale.

On s’est longtemps émerveillé à les voir transporter des carrières de granit d’Assouan, situées à plus de quatre cents kilomètres de Thèbes, à près de mille kilomètres de Memphis et de Gizèh, de gigantesques obélisques, d’énormes monolithes qu’ils transformaient en statues, ou des quartiers de roc qu’ils parvenaient à poser au sommet de leurs pylônes ou de leurs pyramides. Mais on peut constater sur leurs peintures murales qui reproduisent tous les détails de la vie quotidienne que ces grands transports se faisaient simplement par bateaux ; et que la mise en place de ces énormes masses s’opérait à bras d’hommes, en y mettant le nombre nécessaire, le matériel humain, comme on dit aujourd’hui, étant inépuisable. Si l’on avait, par exemple, à hisser une pierre de quelques dizaines de tonnes au haut d’un pylône, on élevait à côté de celui-ci comme on le voit encore à Karnak, une montagne de briques et de terre qui servait de plan incliné le long duquel des milliers d’esclaves halaient et poussaient le formidable monolithe.

On s’est également étonné qu’au fond de leurs tombeaux, presque toujours ensevelis sous des montagnes, où règnent des ténèbres absolues, des peintures murales, parfois de délicates miniatures, soient aussi fraîches, aussi minutieusement fouillées que si elles avaient été exécutées à la lumière du jour, bien que, nulle part sur les murs, on n’aperçoive les traces de fumée qu’aurait dû, inévitablement, y laisser la flamme des torches ou des lampes. On a soutenu qu’ils devaient connaître une sorte de lumière froide, dont nous avons perdu le secret, ou peut-être l’électricité. D’autres ont prétendu qu’ils éclairaient leurs souterrains à l’aide d’un jeu de miroirs qui, de réflecteur en réflecteur, envoyaient un rayon solaire sur la paroi à peindre. Mais on a récemment découvert un dépôt de lampes qui, manifestement paraît-il, étaient des lampes à alcool et l’on présume que cet alcool, qui donnait une clarté sans fumée, devait être de l’alcool de dattes.

Pour extraire les pierres des carrières, pour débiter et ébaucher leurs énormes monolithes, pour fendre notamment ce redoutable granit d’Assouan, le plus dur qu’on connaisse et sur lequel s’ébrèchent nos ciseaux d’acier, ils avaient recours, on en a trouvé la preuve, à un procédé très simple, encore en usage aujourd’hui. Ils creusaient des trous dans la pierre, y introduisaient des chevilles de sycomore qu’ils arrosaient d’eau, et la dilatation du bois fendait le granit aussi aisément que la gelée fait éclater une cuvette de verre ou un tuyau de plomb.

Il semble donc qu’on ait eu quelque tendance à exagérer la science mystérieuse des Égyptiens. Au point de vue mécanique, astronomique (la grande Pyramide exceptée), industriel, mathématique, ils en savaient probablement beaucoup moins que nos ancêtres de l’an mil. Mais comme ils disposaient de véritables armées d’esclaves, esclaves de guerre ou esclaves indigènes, soumis à un despotisme absolu, ils pouvaient mener à bien, comme le font les fourmis, des travaux qu’avec nos machines merveilleuses, nous hésiterions à entreprendre. C’est ainsi, par exemple, que la reine Hatshopsitou se vante d’avoir fait extraire de la carrière, près d’Assouan, transporter à Thèbes, sculpter, polir, ériger, le tout en sept mois, deux grands obélisques de granit rose dont l’un est encore debout à l’entrée du sanctuaire du temple de Karnak.

On ne voit guère de science occulte en tout ceci. Néanmoins, l’Égypte a toujours été considérée comme le berceau, comme la terre d’élection de l’occultisme. Pour tout le monde antique, c’était le pays de la sagesse, le pays des dieux, la patrie des mystères. Les grands sages de la Grèce, Solon, Pythagore, Platon et bien d’autres, n’hésitaient pas à faire le long et dangereux voyage, afin de demander aux prêtres de la vallée du Nil le dernier mot des suprêmes énigmes. Hormis quelques très anciennes légendes, comme celle de l’Atlantide, ils ne nous ont rien appris. Il est vrai que si on les initiait aux mystères, on leur imposait le silence ; et si on ne les initiait pas, on ne leur révélait rien.

En tout cas, le mystère de l’Égypte, tel que nous croyons le percer aujourd’hui, est assez décevant. En abordant ce sol prestigieux, notre premier désir, et qui ne nous quitte plus, c’est de surprendre le secret de la vie prodigieuse, innombrable, qui anime encore les tombeaux et les temples. On s’imagine qu’il n’est pas possible qu’un culte aussi ancien, que des millions d’images et d’inscriptions cinq ou six fois millénaires, ne cachent pas quelque chose d’inattendu et de très grand. Les hommes à qui nous les devons remontent aux origines de l’espèce. Ils ont vécu, pullulé et prospéré durant plus de quarante siècles, dans une paix presque perpétuelle, sur le même point du globe, ce qui n’est jamais arrivé à aucun peuple. Ils ont donc eu le temps, plus que n’importe qui, d’étudier et d’approfondir les énigmes de l’existence ; de profiter d’un loisir et d’une occasion qui ne s’étaient jamais présentés et qui, probablement, ne se présenteront jamais plus.

Or, à mesure qu’on avance, le mystère s’évanouit. On constate avec étonnement que ces étranges images, ces signes bizarres et compliqués, qu’on croyait pleins de sous-entendus précieux, de sens multiples et superposés, ne disent, en fin de compte, que des choses très simples, très banales, très terre-à-terre, souvent très puériles, surtout très incohérentes quant aux doctrines, et même assez sauvages, sous le vernis d’une civilisation dont les monuments formidables, l’art parfois merveilleux, la durée fabuleuse et la prospérité sans exemple, nous portent à exagérer l’importance, le raffinement et les acquisitions morales et intellectuelles. La vérité paraît être que cette civilisation était avant tout une civilisation agricole, une civilisation de grands propriétaires d’une intelligence assez bornée et de paysans riches, crédules et superstitieux. A moins qu’on n’admette que jusqu’ici on n’ait saisi que le sens superficiel des peintures et des hiéroglyphes, ce qui, nous le verrons plus loin, est, après tout, possible.

Quand on feuillette leurs grands livres, notamment ce fameux Livre des Morts, dont les premiers textes remontent au temps des pyramides, ce livre au titre fatidique et qui semble promettre la clef de la vie d’outre-tombe, on éprouve à peu près la même déception que lorsqu’on visite leurs hypogées et leurs temples. C’était pourtant, à leurs yeux, le livre par excellence, celui qui manifestement renfermait tout ce qu’ils savaient au sujet de l’au-delà. Ses fragments sacrés recouvrent les murs de toutes les tombes, les parois de tous les sarcophages et jusqu’aux bandelettes qui emmaillotent les momies. Il était le guide, le vade-mecum, le gardien, le protecteur, le défenseur, le talisman, l’espoir suprême de tous les morts. En réalité, n’était le chapitre consacré au jugement du cœur qui apporte, dans la nuit de ces temps presque préhistoriques, une très haute idée morale, puisque, pour la première fois peut-être en ce monde, il met en scène le drame de la conscience humaine et de la déification de l’âme, le livre tient si peu ses promesses, qu’avec plus d’inquiétude encore qu’à propos des autres hiéroglyphes sépulcraux, on se demande si on en a réellement saisi le sens. « Ce n’est pas que la grammaire nous arrête, dit l’un de nos meilleurs égyptologues ; elle est en général fort simple, le sens des mots est connu, et cependant il arrive souvent qu’une phrase dont la traduction est aisée nous présente une idée bizarre qui a l’air d’une puérilité, pour ne pas dire d’une sottise. Nous pouvons être certains qu’il n’en était pas ainsi pour les anciens Égyptiens. Sous ce langage étrange et qui, à première vue nous ferait sourire, se cachent peut-être des vérités élémentaires, et des idées de la plus grande simplicité. Nous ne les avons pas découvertes, parce que nous ne savons pas encore assez bien comment les Égyptiens rendaient les idées abstraites. Évidemment par des métaphores, et jusqu’à ce que nous en ayons trouvé la clef, nous sommes obligés de nous en tenir au sens littéral, qui peut nous induire en erreur, ou nous laisser ignorer le sens vrai, le sens figuré d’une expression prise dans ce qui frappe les sens ou dans le monde matériel. Aussi la traduction du Livre des Morts, comme celle du Livre des Pyramides, n’est encore que provisoire à bien des égards, car pourtant nous en avons acquis l’intelligence générale[2]. »

[2] E. Naville. La Religion des Anciens Égyptiens, pp. 146-147.

C’est une remarque analogue à celle que les grands traducteurs des Védas, Grassmann, Roth et Bergaigne, entre autres, font à propos des textes sanscrits. Nous n’avons donc pas le droit de juger sans appel les livres sacrés des deux plus vieilles religions de ce monde, parce que nous ne sommes pas sûrs de les comprendre intégralement.

Pour ce qui concerne ceux de l’Égypte, on n’ignore pas que c’est la célèbre pierre de Rosette, découverte en 1799, qui, grâce à son triple texte en caractères hiératiques, démotiques et grecs, a fourni à Champollion et à ses successeurs, la clef de toutes les inscriptions hiéroglyphiques. Mais il conviendrait de ne pas perdre de vue que cette pierre date des Ptolémées, c’est-à-dire d’une époque où l’Égypte Pharaonique, la véritable Égypte, était morte depuis longtemps. C’est du reste pour cette raison que, dans ces notes, je ne parle pas des temples de Denderah et de Philæ, qui comptent parmi les plus beaux et les mieux conservés, mais appartiennent à une Égypte posthume, à une Égypte sans âme, factice et théâtrale, qui n’a plus rien à nous apprendre et rabâche infatigablement ce qu’elle ne comprend plus. Déjà, sous la XXVe dynastie, environ cinq siècles avant notre ère, la conquête persane avait porté à la puissance sacerdotale, qui était la conscience du pays, un coup dont elle ne se releva pas. Trois cent cinquante ans plus tard, lors de la seconde invasion, sous le règne de Nektanébos, les temples furent pillés, et les prêtres qui étaient l’élément nationaliste et, depuis la XXIe dynastie, les véritables souverains, massacrés ou déportés. Or, c’étaient les prêtres seuls qui détenaient le sens secret de l’écriture hiéroglyphique, et, les prêtres du temps des Ptolémées, n’étant apparemment que des usurpateurs non initiés, ne pouvaient donner à des signes qu’ils maniaient sans en comprendre toutes les significations, un sens qu’ils ne connaissaient point. Il est donc fort possible que cette fameuse clef de Rosette n’ouvre qu’une très petite porte qui ne donne accès qu’à des constatations matérielles et que Champollion et ses continuateurs aient traduit des milliers de textes sans rencontrer une seule fois la pensée réelle, la pensée profonde des anciens prêtres. Voilà pourquoi l’on peut dire, à plus forte raison encore que ne l’affirmait Naville, que l’interprétation des hiéroglyphes n’est que provisoire.

Quoi qu’il en soit, et tel que nous l’entendons aujourd’hui, le Livre des Morts, comme presque toutes les écritures égyptiennes, est avant tout un rituel de magie, un formulaire magique. Il enseigne au défunt les paroles qu’il doit prononcer pour écarter les monstres qui l’attendent dans l’autre monde et se faire ouvrir les portes qui donnent accès à la vie bienheureuse dans les jardins d’Ialou. Et afin qu’il ne les oublie pas, on peint ces paroles sacrées sur son sarcophage. Tout ce que nous savons de la religion égyptienne est ainsi saturé de magie. On était convaincu que certaines formules, certains gestes, certains actes apaisaient ou maîtrisaient les dieux, enchaînaient, déchaînaient, dirigeaient les forces inconnues de ce monde ou de l’autre. Le gouvernement n’était, au fond, qu’une oligarchie sacerdotale fondée sur la magie ; et l’Exode nous a conservé le souvenir « des secrets de leurs mages », comme dit la Bible : la verge changée en serpent, les eaux du Nil et de toute l’Égypte, jusque dans les vases, converties en sang, le pays couvert de grenouilles, etc. Dans un conte de l’ancienne Égypte, traduit par Maspéro[3], l’Histoire véridique de Satni-Khamoïs, on voit de même un sorcier éthiopien lutter, « par formules de grimoire », contre un sorcier égyptien. L’Éthiopien, devant le Pharaon, fait jaillir une flamme dans la cour d’audience. Aussitôt, l’Égyptien produit au ciel « une pluie du Midi » au-dessus de la flamme et celle-ci est éteinte en un instant. Ensuite, l’Éthiopien fait paraître une nuée immense sur la cour d’audience, « si bien que personne n’aperçoit plus son frère ni son compagnon ». L’Égyptien « récite un écrit vers le ciel » et déblaie celui-ci. Enfin l’Égyptien fait surgir une énorme voûte de pierre, longue de deux cents coudées et large de cinquante, au-dessus du Pharaon et de ses princes. Le Pharaon pousse un cri d’épouvante ainsi que tout le peuple. Mais le sorcier les rassure en faisant paraître un canot de papyrus qui se charge de la voûte et s’en va avec elle « au bassin immense, à la grande eau de l’Égypte », c’est-à-dire au lac Mœris. Après quoi l’Éthiopien s’avoue vaincu et promet de ne plus revenir en Égypte avant quinze cents ans.

[3] Maspéro. Les Contes populaires de l’Égypte ancienne, p. 177.

Il est certain que ces prodiges ressemblent étrangement à ceux que produisent encore de nos jours les fakirs de l’Inde, notamment au fameux miracle de la corde accrochée au ciel, le Rope climbing, que bien des voyageurs ont constaté. Sont-ils dus à un don de suggestion tellement puissant qu’il crée même à distance, et quels que soient le nombre et le scepticisme des spectateurs, une hallucination collective ?

La magie d’aujourd’hui n’est plus que de la métapsychie, c’est-à-dire une série de phénomènes encore mal expliqués, dus au magnétisme, à l’hypnotisme, au médiumnisme ou à d’autres forces inconnues de notre subconscient. Y a-t-il une autre magie, une autre source d’énergie, peut-être extra-humaine, dans le royaume des morts ou dans celui des êtres invisibles qui probablement nous entourent ? Il serait aussi téméraire de l’affirmer que de le nier. Tout ce que nous pouvons inférer de certaines attitudes égyptiennes, constamment reproduites sur les peintures murales, c’est qu’ils connaissaient, entre autres, toutes les pratiques de l’hypnotisme. Tous leurs gestes d’oblation, de protection, d’imploration, de consécration, bras étendus, mains ouvertes sur la tête et la nuque, passes le long de l’épine dorsale, sont des gestes de magnétiseurs. Les dieux étaient d’inépuisables réservoirs de fluide qu’ils transmettaient aux hommes. Le « Setep Sa », notamment, ou « projection du fluide de vie » qui assurait la protection magique en apposant les mains ouvertes entre les omoplates, rappelle exactement ce qu’on nomme en hypnotisme « le signe de Moutin » par lequel nos magnétiseurs, au début de leurs séances, éprouvent la sensibilité de leurs sujets. Et il est évident que l’hypnotisme, qu’ils connaissaient probablement beaucoup mieux que nous, peut produire des phénomènes qui semblent absolument miraculeux.

Ils connaissaient aussi, comme l’attestent des textes formels[4], les pratiques corollaires de l’envoûtement, c’est-à-dire l’art de transporter à distance, sur un individu déterminé, tous les mauvais traitements qu’on fait subir à une figurine façonnée à la ressemblance de la victime. Le colonel de Rochas, le docteur Carl du Prel et d’autres métapsychistes sérieux prétendent que cette opération est scientifiquement réalisable, que c’est une expérience de laboratoire qu’ils ont réussie presque autant de fois qu’avec l’aide de bons médiums ils l’ont tentée.

[4] Budge. Egyptian Magic, p. 77.

Au surplus, comme je l’ai dit ailleurs, dans Le Grand Secret, tout ce qui concerne les fameux mystères de l’initiation égyptienne est de source relativement récente et date de l’époque où les traditions et les théories hindoues, chaldéennes, juives et néoplatoniciennes fermentaient dans l’Alexandrie gréco-romaine des Ptolémées. Dès la conquête persane, mais surtout depuis la XXXe dynastie, c’est-à-dire trois siècles avant J.-C., l’Égypte des Pharaons était morte, ses prêtres déportés et leurs secrets, s’ils en avaient eus, irrémédiablement perdus. Quant aux écrits de l’Hermès Trismégiste, c’est-à-dire « neuf fois plus grand », attribués à Thot, l’Hermès égyptien, quant à la Table d’Émeraude, aux révélations de Jamblique et autres livres de chevet des occultistes, ils remontent tout au plus aux premiers siècles du christianisme. Mais nous reparlerons plus loin des mystères réellement égyptiens, c’est-à-dire des mystères de l’époque pharaonique.

Jusqu’à quel point ces prêtres, ces grands magiciens, étaient-ils de bonne foi ? On a des preuves qu’ils trompaient par des moyens assez simples la crédulité populaire. Voyez, par exemple, à Karnak, la chapelle obscure où se trouve la statue d’une déesse à tête de chat, Sekhmet, à moins que ce ne soit Mout ou Bastet, tant les divinités sont interchangeables, uniquement éclairée par une lucarne percée dans le plafond. La lumière tombe si habilement, si fantastiquement sur les reliefs de la face, que celle-ci semble s’animer, remuer, même à nos yeux prévenus d’Européens incrédules. Du reste, beaucoup de leurs statues, qui étaient des statues parlantes dont les bras et la tête se mouvaient, étaient puérilement truquées. Ainsi, quand on voulait, par exemple, animer le dieu Chons Neferhotep, la troisième divinité de la triade de Thèbes, on le transportait dans une partie du temple où se trouvait un plancher d’argent évidemment préparé. Il ne fallait au demeurant pas se donner grand mal pour tromper le bon peuple. Il suffisait, dans les cérémonies et les processions, que le prêtre prît le masque d’un dieu, pour que tous fussent convaincus qu’ils voyaient le dieu même. On a enfin découvert, dans tous les temples, des passages souterrains uniquement connus des initiés, par lesquels ceux-ci venaient s’approprier les offrandes que les dieux étaient censés avoir consommées.

Où finissait la science véritable, où commençait l’imposture ? Qui savait qu’on trompait, qui ne le savait pas ? Qui pourrait le dire quand il est question de notre propre religion ? Il est donc bien difficile de le discerner quand il s’agit d’un culte mort il y a trois mille ans. Avaient-ils constaté qu’il était décidément impossible d’élever les masses aux hautes conceptions monothéistes, à la sorte de panthéisme agnostique qu’ils semblent, quant à eux, avoir atteints ; et dès lors laissèrent-ils la crédulité et la superstition populaires suivre leur pente naturelle et descendre peu à peu aux inextricables et basses complications du polythéisme et du fétichisme le plus puéril ou le plus sénile ? Nous retrouvons un phénomène analogue en d’autres religions, notamment dans celles de l’Inde et de la Perse. Presque toutes, afin de se mettre à la portée des hommes, se compliquent, se dégradent, s’avilissent, à mesure qu’elles s’éloignent de leurs sources.

Il est certain que ces prêtres étaient très puissants ; mais il est non moins certain qu’ils ne devaient pas, comme on est assez porté à le croire, disposer de moyens surnaturels pour défendre leur cause. Ils luttent parfois contre les rois ; et, comme de simples mortels, sont obligés de céder à la force brutale. C’est ainsi, j’y ai déjà fait allusion, qu’Aménophis IV, père de Toutânkhamon, pour se débarrasser des prêtres de Thèbes dont la puissance offusquait la sienne, confisque leurs immenses richesses et supprime simplement leur dieu Amon auquel il substitue Aton, la divinité solaire d’Héliopolis. Sous Toutânkhamon, nouvelle révolution : on détrône Aton et l’on restaure Amon ; et tous ces drames où se mêlent les dieux et qui devraient se passer entre initiés suprêmes, dans les plus hautes régions de la magie, se dénouent vulgairement, comme de simples intrigues politiques, au profit de celui qui a derrière lui la force armée.

Quant à la religion secrète, à leur religion réelle, au milieu de beaucoup d’incohérences, — car l’incohérence, le manque de logique, de suite dans les idées, est ce qui caractérise surtout la théologie égyptienne, — nous en saisissons parfois les grandes lignes que n’ont pas entièrement recouvertes les végétations parasites de la religion populaire. Nous remarquons alors qu’au fond, leurs dieux innombrables ne sont, sous les noms les plus divers, qu’un seul dieu qui était en même temps tous les autres et qui changeait de titre ou de forme selon les localités, selon les temples, selon ses fonctions, selon les rois ou les dynasties. Le Pharaon dès cette vie et tous les hommes après leur mort sont dieux et virtuellement tous les dieux qu’ils désirent devenir. Dieu est tout, tout est dieu, par conséquent il n’y a qu’un seul dieu et on ne peut savoir ce qu’il est puisqu’il est tout. Nous aboutissons ainsi à un panthéisme tellement étendu qu’il devient monothéiste et verse forcément dans l’agnosticisme absolu, puisque nous ne pouvons connaître le grand Tout.

Les mystères étaient, si l’on peut hasarder cette antiphrase, la manifestation principale de cette religion secrète. Ils étaient célèbres dans l’antiquité ; et les mystères grecs, notamment ceux d’Éleusis, les plus fameux, en dérivaient directement. Les milliers de tableaux, retrouvés dans les tombeaux et les temples, nous montrent que ces mystères n’étaient que la représentation allégorique du grand drame de la mort et de la résurrection. Sous le mythe d’Osiris ressuscité se cachait l’histoire de tous les hommes. De même qu’Osiris avait été rappelé à la vie par des cérémonies et des formules magiques, de même, pour tout homme, par la reproduction des mêmes cérémonies et des mêmes formules, par la magie imitative, en un mot, la mort devenait le berceau d’une nouvelle vie. Pour le profane, qui prenait au pied de la lettre la réalité de cette nouvelle naissance, il s’agissait d’une vie à peu près analogue à celle qui venait d’expirer ; pour l’initié, il était question d’une vie plus spirituelle, d’une vie éternelle et universelle dans ce qu’était devenu peu à peu l’idée du « Totem » amplifié, c’est-à-dire dans le grand Tout. Et l’initiation n’était, au fond, qu’une représentation préparatoire ou une répétition générale, durant la vie, du grand drame posthume de la mort et de la nouvelle naissance.

Ce panthéisme agnostique et optimiste sans conviction, où aboutissaient les mystères, était revêtu, pour ceux qui ne pouvaient s’élever jusqu’à lui, de mille allégories anthropomorphes ou zoomorphes. Les textes qui le consacraient et proclamaient que l’homme est exactement et totalement dieu, identique à tous les dieux, n’étaient pas, malgré certaines précautions, réellement secrets. Ils étaient contenus dans le Livre des Morts, et se transmettaient de père en fils. Mais ces textes trop hauts, s’ils avaient été inconsidérément divulgués, eussent anéanti la religion. On les laissait dans l’ombre et pratiquement on n’en tenait pas compte. Pour pouvoir se multiplier, les prêtres de ce dieu secrètement unique et inconnaissable, multipliaient à l’infini ses noms, ses attributs, ses images. Des formules magiques suppléaient aux pensées qu’on ne pouvait comprendre, qu’on évitait de répandre. Ces formules fournies et consacrées par les prêtres, étaient censées rendre ceux qui les possédaient et ne savaient pas, aussi puissants, aussi heureux dans l’autre monde, que ceux qui savaient, c’est-à-dire les initiés. On peut croire qu’il y avait ainsi deux sortes d’initiations, l’une supérieure, au panthéisme, à l’agnosticisme absolu, l’autre, aux formules magiques, plus pratique et plus générale, comme, à côté de la religion qui priait et adorait les dieux, et se confondant souvent avec elle, il y avait la magie ou la sorcellerie, qui savait contraindre les dieux à faire ce que l’homme désirait. Ici, se manifeste une fois de plus l’incohérence de l’âme égyptienne qui atteint parfois les plus hauts sommets des plus grandes religions, pour retomber l’instant d’après dans les pires niaiseries et les fantasmagories les plus barbares et les plus puériles. Nous voyons alors celui qui vient de reconnaître qu’il est l’égal des dieux d’Abydos et d’Héliopolis, souverain de la terre et du ciel, maître d’hier et de demain, émanation de Râ, user de petites recettes, de misérables mensonges et de mots de passe pour écarter les crocodiles, les hippopotames, les tortues, les serpents, les cynocéphales et les ânes rouges qui lui barrent la route qui mène aux champs éternels d’Ialou, le grand paradis agricole.

Ce panthéisme agnostique, qui paraît être jusqu’ici le plus haut point que les religions aient atteint, que peut-être la pensée humaine puisse atteindre, était-il, comme on l’a soutenu, l’écho d’une tradition ou d’une révélation très ancienne provenant d’une autre race, d’une race disparue, d’une race plus intelligente, plus spirituelle que toutes celles qui lui ont survécu ? Si le fond de toutes les grandes religions est à peu près le même, si elles aboutissent toutes à l’absorption, à l’anéantissement dans le divin, faut-il croire qu’à un certain moment cette idée tomba du ciel toute faite et que les diverses religions primitives ne firent que la répéter en la mutilant, en l’obscurcissant ? A première vue, cette conjecture est assez séduisante ; mais bientôt, quand on étudie la question, semble très discutable. Comme le fait fort justement remarquer M. Alexandre Moret, l’un des meilleurs égyptologues français, à l’origine des croyances religieuses, en Égypte comme ailleurs, à la période du fétichisme, « la plupart des primitifs croient leur âme en sûreté parce qu’elle est liée au « Totem », c’est-à-dire à une espèce animale ou végétale, ou à une classe d’objets qui ne peuvent tous périr. A la mort même de l’individu, le « Totem », âme collective immortelle, récupère cette parcelle, émanée de lui pour une passagère existence[5]. »

[5] A. Moret. Au Temps des Pharaons, p. 173.

Ainsi, dans la nuit des siècles sans histoire, quand il commence à peine de sortir de la fange animale, l’homme se préoccupe déjà de la survie de son esprit et lui trouve un refuge. N’est-ce pas l’humble origine de la croyance en l’immortalité de l’âme et tout ce qui, sorti du misérable « Totem », a grandi et s’est épanoui, en même temps que l’intelligence, jusqu’aux dieux sans limites, aux dieux inconnaissables de l’Inde, de la Perse, de l’Égypte, jusqu’au dieu suprême d’Israël qui est non pas le Jéhovah de la Bible, mais celui des traditions secrètes, l’En-Sof du Zohar, c’est-à-dire un point d’interrogation dans le Néant ? Tous ces dieux nous pourrions encore les adorer aujourd’hui sans déchoir, puisque notre agnosticisme rationnel et scientifique n’a pas trouvé autre chose, et, en tout cas, n’a pas trouvé mieux, car la dernière vérité ce fut toujours, c’est encore et ce sera probablement toujours, qu’après la mort on disparaît dans le « Totem » total, qu’on n’a jamais rien su, qu’on ne sait pas encore, qu’on ne saura jamais ; et que peut-être Dieu même ne sait pas. Et c’est ainsi qu’en dépit de toutes nos expériences, en dépit de toutes les conquêtes de notre science, pour tout ce qui touche à nos origines et à nos fins, nous ne sommes guère plus avancés, nous n’en savons pas plus que le sauvage préhistorique qui adorait comme symbole de son dieu, de l’immortalité de son clan ou de son âme, un chat, un faucon, un crocodile ou un roseau.

De cette religion supérieure, plus ou moins latente, du reste moins coordonnée, moins méditée et moins philosophique que celles de l’Inde ou de la Perse, les Égyptiens n’avaient guère conservé qu’un dogme essentiel qui formait le soutien de toute leur morale : le Jugement des Morts. C’est, au surplus, de ce jugement des morts que dérive presque toute leur littérature religieuse. Les parties les plus hautes de ce dogme, principalement l’Osirification, la déification de l’âme ou le retour de l’âme en Dieu, qui rejoint le Nirvana védique, de même que le panthéisme agnostique, tombe peu à peu dans l’oubli ; du moins on n’y insiste pas, on le laisse dans le vague ; et on ne se figure plus le jugement que comme une comparution devant un tribunal où la procédure ressemble à s’y méprendre à celle des tribunaux de cette vie. On connaît suffisamment les péripéties de ce drame judiciaire d’outre-tombe, et je me borne à en rappeler ici les grandes lignes. Amené devant Osiris et quarante-deux divinités qui représentent les péchés qu’elles sont chargées de punir, le mort, stupéfait, aperçoit son cœur sur un des plateaux de la balance que tient Horus, tandis que l’autre plateau porte une image de Mâat ou Maït, c’est-à-dire la Justice absolue. Il plaide alors sa propre cause et fait sa confession. Cette confession, comme toute la morale égyptienne, est entièrement négative. Il énumère tous les péchés qu’il n’a pas commis. Plutôt que de faire le bien, en Égypte, il importe de ne pas faire le mal. Si l’équilibre des deux plateaux atteste la sincérité de la confession, le défunt devient l’égal d’Osiris, il est Osiris même, et, étant Osiris, tous les dieux. Il est libre d’aller où il veut, il prend la forme qu’il désire, il choisit son destin, il peut monter dans la barque solaire où il devient Râ, c’est-à-dire le dieu suprême, il peut se rendre aux champs paradisiaques d’Ialou, en un mot, il est de la famille divine, « les dieux l’entourent et le goûtent, car il est comme l’un d’eux ».

Mais, s’il faut en croire ce que nous voyons sur les murs des tombeaux, il ne semble pas que le défunt s’intéresse beaucoup à cette déification, ni qu’il soit fort curieux de monter dans la barque de Râ ou de séjourner aux champs d’Ialou. Il est libre d’aller où il veut, par les cieux et la terre ; mais plutôt que d’errer dans un infini qui ne lui inspire pas confiance, il préfère rester près de sa momie et retrouver dans un tombeau confortable, bien meublé et bien approvisionné, les occupations et les avantages bien connus de sa vie terrestre. C’est du moins ce que paraît attester le vague où est laissé, dans les sépultures, tout ce qui se rapporte à la déification, et par contre, le soin extrême qui préside à l’installation, à l’organisation de la vie du « double », lequel n’est peut-être pas l’âme proprement dite, l’âme divine, mais assurément, au point de vue pratique, l’âme la plus intéressante, l’âme habituelle, l’âme humaine de la vie indéfiniment prolongée.

Il y a là une superposition de croyances plus ou moins inconciliables et, en tout cas, mal amalgamées ; et, en Égypte, comme partout, la moins haute a fini par prévaloir et se généraliser. Le jugement des morts lui-même qui extériorisait si noblement le grand drame de la conscience se jugeant elle-même, ne se maintint pas longtemps sur les hauteurs où nous l’avons admiré ; et bientôt il suffira que le plus grand criminel récite certaines formules magiques pour qu’il soit accueilli par Osiris et divinisé comme l’innocent.

Qu’arrive-t-il si le mort n’est pas justifié devant le tribunal posthume, si son cœur lourd de crimes fait pencher la balance du côté de l’abîme et s’il ne s’est pas muni de formules magiques pour tromper ou dominer les dieux ? Le plus grand des égyptologues anglais, Le Page Renouf, prétend que, dans les textes découverts jusqu’ici, on ne parle nulle part des châtiments réservés à l’âme ou au cœur du condamné[6]. Je crois qu’il fait erreur. En tous cas, dans bien des tombeaux, et notamment dans cette terrible Vallée des Rois qui est une immense fournaise noire et désolée, où jamais ne tombe une goutte de pluie, sur les murs de l’hypogée de Séthos Ier, découvert en 1817, par Belzoni, j’ai vu, de mes yeux, d’incontestables figures de réprouvés, représentés la tête en bas, dans les ténèbres, ou des âmes envoyées dans des corps de pourceaux tourmentés par des singes, parce que, paraît-il, le pourceau est le seul animal qui jamais ne regarde le ciel. Il est, affirmait mon drogman égyptien, impossible de le maîtriser tant qu’il a le nez en terre, dans l’ordure. Il résiste à tout, se débat comme un démon, pousse des hurlements qui ameutent le village. Relevez-lui brusquement le groin, il s’arrête stupéfait, sidéré, épouvanté ou attendri à l’aspect de l’admirable voûte bleue qu’il n’avait jamais entrevue. Ses cris aigus sont coupés nets ; il devient plus docile qu’un enfant et l’on en fait tout ce qu’on veut.

[6] P. Le Page Renouf. Lectures on the origin and growth of Religion as illustrated by the Religion of ancient Egypt, p. 183.

Voilà l’atmosphère spirituelle qui se dégage de ces innombrables nécropoles souterraines et qui enveloppe toute la terre sur laquelle régnèrent trente dynasties de Pharaons. Ces magnifiques souverains, divinisés dès cette vie, et divinisés à ce point qu’ils s’adoraient eux-mêmes, et offraient des sacrifices à leur propre statue, la respiraient aussi. Dieux tout-puissants, ils étaient souvent des hommes très mesquins. Je n’en veux pour preuve que le plus grand, le plus égyptien d’entre eux, le fameux Ramsès II, le Sésostris des Grecs, qu’on croit être le Pharaon de la Bible. On voit sa momie dans une vitrine du musée du Caire. C’est maintenant, dans sa boîte de verre, entre deux soucoupes contenant des désinfectants, un terrible petit vieillard noir, à demi rongé par les insectes, qui, il n’y a pas longtemps, tourmenté ou liquéfié par la chaleur tropicale de l’été égyptien, redressa le bras droit en semant l’épouvante parmi les gardiens de la salle. Il régna soixante-sept ans. On lui doit les gigantesques constructions de Louksor, de Karnak, du Ramesséum, d’Abou-Simbel, d’Abydos, les colosses de Memphis, c’est-à-dire du Delta à la deuxième cataracte, la moitié des temples et des monuments de l’Égypte. Or, ivre d’on ne sait quelle vanité hypertrophiée, monstrueuse, maladive, puérile, il semble qu’il ait voulu être le seul roi qui eût jamais existé. Il était jaloux de tout ce qu’on avait fait avant lui. La gloire, les souvenirs de ses prédécesseurs empoisonnaient sa vie. Partout où ce fut possible, il fit sauter leur cartouche royal taillé dans le granit, pour y substituer, en creux, le sien. Il aurait voulu abolir, à son profit, toute l’histoire de l’Égypte. Cette mutilation des cartouches, avec la violation des sépultures, était du reste, parmi les rois, un attentat assez fréquent. On ne peut s’imaginer, par exemple, tout ce que firent les successeurs de la fameuse reine Hatshopsitou, pour tenter d’effacer à jamais la mémoire de son règne. Il semble qu’ils n’aient pas été assez intelligents pour faire un retour sur eux-mêmes et se dire que le mauvais exemple qu’ils donnaient serait fatalement suivi, que leur tour viendrait et que, malgré toutes les incantations, il leur serait fait à eux-mêmes ce qu’ils avaient fait à leurs prédécesseurs.

L’atmosphère intellectuelle et morale, même autour des trônes, on le voit, ne monte pas très haut. Elle s’arrête fort au-dessous des cimes qu’elle atteignit dans l’Inde ou la Perse d’autrefois. Elle flotte presque à ras du sol et s’élève difficilement au-dessus de l’existence de tous les jours. On la sent un peu épaisse, un peu étouffante, comme le climat, comme devait l’être toute la vie de l’Égypte. Somme toute, l’Égyptien semble avoir été une sorte de bourgeois plus pratique, plus actif, plus industrieux que l’Oriental d’aujourd’hui. Brûlé plutôt qu’amolli par le soleil, il est plus Chinois et plus Européen que proprement Asiatique ou Africain. Fastueux dans ses palais et surtout dans ses tombeaux et dans ses temples, il se révèle plutôt économe, terre à terre, formaliste, presque bureaucratique dans le privé. Il est du reste beaucoup moins austère que ne le feraient croire les milliers d’images qui le représentent sans cesse environné de mânes et de dieux, accomplissant des gestes rituels et solennels dans des cérémonies religieuses ou funèbres. Il ne cache pas ses plaisirs qui pour lui ne sont pas des vices. Il n’est ni hypocrite ni pudibond. Il aime les femmes, le vin et surtout la bière, la boisson nationale qu’on prépare au jour le jour, en même temps que le pain. Il la boit dans les kiosques ou à l’ombre des treilles, en jouant aux dames ou en écoutant de la musique, au bord du petit lac qui orne tout jardin, en compagnie de belles filles vêtues de gazes si légères qu’elles sont « comme de l’air tissé ». Il considère comme un devoir d’épouser, à l’exemple de ses dieux, une de ses sœurs ; et si ces mariages incestueux, répétés durant des milliers d’années, n’ont pas éteint ou épuisé la race, n’est-ce pas la preuve que nos préjugés contre les unions consanguines ne sont peut-être pas scientifiquement confirmés ?

Il est certain qu’il n’avait pas, au point de vue de la morale sexuelle, les mêmes idées que nous. Comme le fait remarquer Maspéro, « les mœurs étaient faciles en Égypte. Mûre d’une maturité précoce, l’Égyptienne vivait dans un monde où les lois et les coutumes semblaient conspirer à développer ses ardeurs natives. Enfant, elle jouait nue avec ses frères nus ; femme, la mode lui mettait la gorge au vent et l’habillait d’étoffes transparentes qui la laissaient nue sous le regard des hommes. A la ville, les servantes qui l’entouraient d’ordinaire et qui se pressaient autour de son mari ou de ses hôtes, se contentaient pour vêtement d’une étroite ceinture serrée sur la hanche ; à la campagne, les paysans de ses domaines se débarrassaient de leur pagne pour travailler. La religion et les cérémonies du culte attiraient son attention sur des formes obscènes de la divinité, et l’écriture elle-même étalait à ses yeux des images impudiques. Lorsqu’on lui parlait d’amour, elle n’avait pas, comme la jeune fille moderne, la rêverie de l’amour idéal, mais l’image nette et précise de l’amour physique. Il suffisait à peu près qu’une Égyptienne conçût l’idée de l’adultère pour qu’elle cherchât à le consommer sur-le-champ ; mais y avait-il en Égypte plus de femmes qu’ailleurs à concevoir l’idée de l’adultère[7] ? »

[7] G. Maspéro. Op. cit., Introduction, pp. XLVI-XLVII.

Sans pouvoir répondre à la question malicieuse du grand égyptologue, rappelons-nous l’histoire de Joseph et de la femme de Putiphar à laquelle fait exactement pendant l’aventure d’Anoupou, dans Le conte des deux frères, qui date de la XIXe dynastie.

Quant à la prostitution, ils l’envisageaient aussi d’autre façon. Le Pharaon, dans Le conte de Rhampsinite, prostitue sa fille pour connaître le nom du larron qui lui a dérobé ses trésors. Chéops fait de même afin de se procurer l’argent nécessaire à l’achèvement de sa pyramide ; l’épouse divine de Baïti consent à trahir son mari en échange de quelques bijoux et à devenir la favorite du roi ; et Thouboui, dans L’aventure de Satni-Khamoïs avec les momies, se livre à Satni, après le paiement du prix convenu. Aucun des narrateurs ne blâme ou ne s’étonne. Il est vrai qu’il s’agit ici de contes populaires ; mais ils reflètent peut-être mieux qu’un document strictement historique l’esprit du temps où ils furent écrits.

Du reste, malgré ces divergences, l’Égyptien est élevé dans l’amour de la justice et surtout de la vérité qui domine toute sa morale. Pour lui, le vrai et le juste se confondent à tel point qu’il n’a qu’un seul mot pour les exprimer, de même qu’il n’en a qu’un pour le mensonge et le mal. « Dis le vrai, fais le vrai, fais ce qui est conforme au vrai, parce que la vérité est puissante, parce qu’elle est grande, parce qu’elle est durable ; et lorsqu’on trouve ses limites, on atteint la béatitude[8] », lui répète-t-on dès l’enfance ; ce qui ne l’empêche pas d’être assez fourbe, car même après sa mort il ment effrontément à ses dieux et les « bluffe » sans vergogne, comme si la vie d’outre-tombe était une partie de poker. Très positif, passablement « dessalé », comme on dirait aujourd’hui, il garde dans son esprit et dans son cœur de vastes régions naïves et puériles. Obsédé par l’idée du sépulcre, il est resté une sorte de grand enfant excessivement sérieux. Il croit aveuglément tout ce que lui affirment ses prêtres ; et Dieu sait si ceux-ci abusent de sa crédulité ! A côté de sa petite existence quotidienne, il a besoin d’une vie imaginaire énorme, compliquée, redoutable et fantastique. Il se crée des fantômes effrayants et des milliers de monstres invraisemblables ; il divinise tout ce qui l’entoure et finalement sa propre âme, et voit immense, fabuleux et déraisonnable dès qu’il s’agit de ses dieux.

[8] G. Maspéro. Op. cit., p. 67.

Il évolue très lentement. Comme pour la Chine, à laquelle l’Égypte ressemble sous tant de rapports, on se trouve tout d’un coup, au début de l’histoire, en présence d’une civilisation toute faite, dont on ne découvre pas l’origine, et qui, dans la suite des temps, ne bouge presque plus. Il s’écoule plus de vingt-cinq siècles des pyramides de Sakkarah à la domination gréco-romaine ; et dès les premiers jours, toute la théologie, tout ce qui se rapporte à la vie d’outre-tombe, toutes les croyances populaires, toute l’imagerie religieuse, tous les rites funéraires sont fixés. La vie politique, la vie agricole, les instruments aratoires, les chars, les barques, les engins, les outils restent fidèles aux types primitifs. Seule l’architecture, au bout de mille ans, va lentement, pesamment, des pyramides du Delta aux colonnades de Karnak. Encore ne peut-on dire qu’elle se transforme ; elle sort simplement de l’ombre pyramidale pour s’épanouir au grand jour. Durant près de trois mille ans, non seulement dans les grands domaines de la religion, de la morale et de l’art, on n’avance presque pas, mais parfois on recule. On répète si souvent les mêmes choses qu’à force de les ressasser on finit par les altérer, les déformer, les aveulir, les vulgariser. La religion tourne à la sorcellerie, la sculpture devient conventionnelle et s’industrialise, les formules magiques se substituent aux jugements de la conscience. C’est seulement sous le Nouvel Empire, un millier d’années avant J.-C., qu’on remarque, en morale, une sorte de mouvement vers les hauteurs, une réaction de la conscience vers la justice et le devoir. Mais il est douteux que ce soit une innovation ou un progrès ; c’est plutôt un réveil, un retour aux vertus d’autrefois.

Cette civilisation dont nous venons d’esquisser quelques traits, encore que fussent assez médiocres les vertus qui la soutenaient, subsista plus de quatre mille ans. C’est la plus longue, avec celle de la Chine, que l’histoire ait connue. Durant quarante siècles, alors que tout, autour d’elle, dans le reste du monde, n’était que barbarie, vols, brigandages, incendies, massacres et chaos monstrueux, elle assura aux hommes qui en jouissaient une sécurité, une tranquillité, un bien-être, un bonheur de vivre que des peuples modernes, comptés parmi les plus heureux, pourraient leur envier.