Original-Buchumschlag.

Anmerkungen zur Transkription

Der vorliegende Text wurde anhand der 1908 erschienenen Ausgabe der Zeitschrift so weit wie möglich originalgetreu wiedergegeben. Zeichensetzung und offensichtliche typographische Fehler wurden stillschweigend korrigiert. Ungewöhnliche sowie inkonsistente Schreibweisen wurden beibehalten, insbesondere wenn diese in der damaligen Zeit üblich waren oder im Text mehrfach auftreten.

Passagen in Swahili wurden nicht korrigiert, dies gilt auch für Abweichungen in der Schreibweise von Eigen- und Ortsnamen (z.B. ‚Kilimandscharo‘ -- ‚Kilimanjaro‘ -- ‚Kilimatscharo‘). Einige Begriffe wurden harmonisiert, wenn ansonsten der Sinn verfälscht werden könnte.

Die Originalausgabe wurde in Frakturschrift gesetzt. Textstellen in Antiquaschrift erscheinen im vorliegenden Text kursiv. Diese Schriftart wurde vorwiegend für fremdsprachliche Begriffe verwendet, aber auch für Einheiten (km) und akademische Grade (Dr.). Diese Auszeichnung wurde allerdings nicht konsequent eingehalten.

Abhängig von der im jeweiligen Lesegerät installierten Schriftart können die im Original gesperrt gedruckten Passagen gesperrt, in serifenloser Schrift, oder aber sowohl serifenlos als auch gesperrt erscheinen.

Elf Jahre

nach Tagebuchblättern erzählt

von

Magdalene v. Prince

geb. v. Massow

Dritte, vermehrte Auflage

Mit einem Titelbilde, 22 Abbildungen und 1 Skizze

Berlin 1908

Ernst Siegfried Mittler und Sohn

Königliche Hofbuchhandlung :: Kochstraße 68–71

Alle Rechte aus dem Gesetze vom 19. Juni 1901 sowie das Übersetzungsrecht sind vorbehalten.

Ihrer Majestät der Kaiserin und Königin

Auguste Viktoria

in tiefster Ehrfurcht gewidmet

von der

Verfasserin

och ist kein Jahr verflossen, und eine zweite Auflage des Buches wird nötig. Als ich die schlichten Aufzeichnungen zuerst in die Welt sandte, um auch in unserer deutschen Frauenwelt den kolonialen Gedanken zu beleben, hoffte ich kaum, solche Nachsicht zu finden. Allen denen Dank, die den guten Willen für die Tat nehmen.

Jetzt sind es nun schon fast vier Jahre, daß wir als Pflanzer hier leben, und wenngleich auch heftige Stürme und viele Fehlschläge, die ja bei keiner Gründung fehlen, nicht ausblieben, so möchte ich Euch, deutsche Frauen, auch jetzt locken in das Land, wo der Himmel blauer strahlt, wo der Wind linder weht, wo Mond und Sterne noch ganz anders leuchten und funkeln als daheim. Glaubt es mir, es liegt ein besonderer Reiz darin, aus Wildnis ein Stück Kultur zu schaffen, aber das gelingt freilich nur und trägt Früchte bei größter, nie versagender Geduld, eiserner Willenskraft und angestrengtester Arbeit.

Auf Grund meines Buches haben sich viele wegen Ansiedlung an mich gewandt; ich mußte sie leider immer auf spätere Zeit vertrösten, weil der zunächst noch herrschende Mangel an Verkehrsmöglichkeiten den Absatz unmöglich macht. Jetzt hat sich das Mutterland unsrer erbarmt, es wird uns Eisenbahnen schenken;[S. VI] hoffentlich auch nach Uhehe, wo anbaufähiger, fruchtbarer Boden in gesundem Bergklima reichlich genug vorhanden, um einer beträchtlichen Anzahl deutscher Familien eine neue Heimat bieten zu können. Haben wir erst Eisenbahnen, dann ist es jedem selbst in die Hand gegeben, sein Leben sich je nach Fleiß und Fähigkeiten zu gestalten.

So rufe ich auch jetzt Euch deutschen Frauen zu: lernt unsere deutschen Kolonien lieben, interessiert Euch für ihre Erschließung durch Verkehrswege, durch Feldbahnen und Eisenbahnen; sie sind es wert, deutsch zu sein. Laßt Eure Kinder auf neuem deutschen Boden aufblühen, Euch zum Stolz und zur Freude und zur Kräftigung des Deutschtums.

Sakkarani, West-Usambara, Herbst 1904.

Magdalene Prince.

ieder kann ich Euch deutschen Frauen und Mädchen einen von Afrikas Sonne durchglühten Gruß senden, möchte er in Eure Herzen fallen und diese für unsere Kolonie noch mehr entflammen.

Allen, die Ihr mir so gütige Worte und Überraschungen sandtet, möchte ich auch an dieser Stelle danken. Dazu gehört auch der „Züchtergruß aus Westfalen“, der mir vor wenigen Tagen die schönsten Rassenhühner zum Geschenk brachte.

Seitdem die zweite Auflage dieses Buches in die Welt ging, hat unsere Kolonie sowie das Schwesterland Süd-West-Afrika schwere Zeiten durchgemacht, allerorten loderte der Kampf der Rassenverschiedenheit auf, meistens durch zu viel falsche Humanität geschürt, und hat uns manches Opfer an Blut und Geld gekostet. Gerade dies aber schien nötig zu sein; wie es Mütter gibt, die erst dann den Wert und die Vorzüge ihrer Kinder schätzen lernen, wenn diese durch Krankheit ihnen Sorge und Arbeit machen, so erging es auch uns. Erst als wir an vielen Stellen bluteten, gewann das Mutterland Interesse an uns. Der Sieg des Volkes bei den Reichstagswahlen hat jene Wandlung am besten bezeugt.

Diese haben wir nicht zum wenigsten Euch deutschen Frauen zu danken, die Ihr so regen Anteil an dem Kampf genommen habt. Mit diesem Danke verbinde ich die Bitte, Eure Hilfe uns auch in Zukunft zu schenken; fügt noch mehr Wärme und Liebe dazu: Wir brauchen noch viel mehr Verkehrswege und Eisenbahnen, ehe die Kolonie ihrem Werte nach erblühen kann. Je mehr Frauen an ihrem Aufbau mitwirken, um so schneller und mächtiger wird sie erstehen. „Der Mann gründet das Haus, die Frau hält es!“

Sakkarani, Sommer 1907.

Magdalene v. Prince.

| Seite | |

| Einleitung | 1 |

| Erstes Kapitel. Auf dem Marsche von Dar-es-Salaam nach der Station Perondo | 6 |

|

Das erste Lager S. 7. — Abschied von Dar-es-Salaam S. 7. — Unser Koch, die Boys, die schwarzen Soldaten S. 9. — Zoologische Erwerbungen S. 11. — Die Boys und deren Frauen S. 11. — Heuschreckenplage S. 13. — Unsere Träger S. 13. — Übergang über den Kingani S. 15. — Schlechter Weg S. 15. — Der Jumbe von Perondo, die Notbrücke S. 17. — Fruchtbare Landschaft S. 17. — Jagdbeute S. 19. — Die Bedeutung der Jumben S. 21. — Die erste Station im Innern (Kisaki) S. 21. — Das Leben im Lager S. 23. — Anstrengender Marsch S. 23. — Das erste Fieber S. 23. — Übergang über den Ruaha S. 25. — Die „Teufelsstelle“ S. 25. — Der Urwald S. 27. — Krankheiten S. 27. — Offizieller Empfang S. 29. — Unser Küchenzettel, Markttag S. 29. — Gefährlicher Flußübergang S. 31. — Beschwerlicher Marsch S. 31. — Verödete Dörfer S. 33. — Wasserfälle S. 33. — Veränderte Marschordnung, vor dem Endziel S. 33. |

|

| Zweites Kapitel. In Perondo. Gründung der neuen Station Iringa | 35 |

|

Feierlicher Empfang in Perondo, die Station und ihre Umgebung S. 36. — Eine afrikanische Küche, großes Diner S. 37. — Leben und Treiben auf der Station S. 37. — Teuerung der Lebensmittel S. 39. — Revolverattentat, die Wahehe S. 40. — Hauswirtschaft und Geflügelhof S. 41. — Häuptling Kiwanga S. 43. — Der Wahehe-Sultan Quawa und seine Anhänger S. 43. — Toms Expedition gegen denselben S. 44. — „Bibi Sakkarani“, Kiwangas Gastgeschenk S. 45. — Ratten, Marsch zur neuen Station S. 47. — Alarm S. 49. — Erster Geburtstag als junge Frau, Wiedersehen mit Tom S. 50. — Die neue Station Iringa, militärischer Empfang, unser Heim S. 53. — Expedition gegen Quawas Brüder und Unterwerfung derselben S. 55. — Quawas Schwestern S. 55. — Regenzeit, Gründung von Dörfern S. 59. — Eine Hinrichtung, [S. X]unser Gemüsegarten und Viehstand S. 60. — Die Mitglieder der Wahehe-Sultansfamilie S. 61. — Briefe aus der Heimat und vom Gouvernement S. 62. |

|

| Drittes Kapitel. Mpangires Sultanat | 63 |

|

Feierliche Einsetzung Mpangires als Sultan der Wahehe und die Festlichkeiten bei derselben S. 65. — Unterm Christbaum, Silvester S. 67. — Kaisergeburtstagsfeier, Alarmnachrichten S. 67. — Feuer im Dorfe S. 68. — Neue Unglücksbotschaften S. 69. — Quawas Bruder Gunkihaka S. 71. — Streifzüge gegen die Wahehe, Mpangires Unzuverlässigkeit S. 73. — Kriegsgericht über Mpangire und seine Brüder S. 75. — Hinrichtung der Quawabrüder und Landesverweisung ihrer Familien S. 75. |

|

| Viertes Kapitel. Der Wahehe-Aufstand | 78 |

|

Raubzüge Quawas, Gegenmaßregeln S. 79. — Bautätigkeit auf der Station S. 79. — Ramassanfest der Mohammedaner S. 81. — Die „Frauenfrage“ in Uhehe S. 82. — Versammlung aller von Tom eingesetzten Jumben S. 83. — Sultan Merere S. 85. — Gute und schlechte Botschaften S. 87. — Großfeuer S. 87. — Die katholische Mission, Karawanenverkehr S. 89. — Neue Überfälle durch die Wahehes S. 91. — Der Stationsgarten S. 92. — Eine erfolglose Expedition S. 93. — Mordanfall bei der Station S. 95. — Toms Abmarsch, das Leben in der „Stadt“ S. 97. — Ankunft des Leutnants Braun, Mereres Besuch S. 98. — Afrikanische Dienstbotenleiden S. 99. — Gesundheitsstand der Station, die Totos S. 100. — Blinder Lärm, Ankunft von Missionaren S. 101. — Der Gartenbau S. 102. — Rückkehr Toms, Jagderlebnisse, Schlachtfest S. 103. — Kriegsspiele, Osterfest S. 105. — Die Wahehe-Hilfstruppen S. 106. — Schauri mit Merere S. 107. |

|

| Fünftes Kapitel. Expeditionen gegen Quawa. Gouverneur Oberst Liebert | 108 |

|

Toms Abmarsch, Ahnenkultus der Schwarzen und deren Begräbnissitten S. 108. — Toms Rückkehr, Quawa auf der Flucht, Ankunft des Leutnants Kuhlmann mit Askaris S. 111. — Trägerlöhne S. 112. — Große Expedition gegen Quawa S. 113. — Unser neues Haus und dessen Einrichtung S. 115. — Zahlmeister Winklers Tod und Begräbnis S. 117. — Ein Schreiben Toms über seine Expedition und den Kampf in den Felsenhöhlen S. 119. — Toms Rückkehr S. 121. — Fruchtbarkeit des Landes, Verkehrsverhältnisse und Kolonisation S. 122. — Ankunft des Gouverneurs S. 124. — Neue Expedition gegen[S. XI] Quawa unter Teilnahme des Gouverneurs S. 125. — Kiwanga und sein Kontingent S. 127. — Rückkehr und Erlebnisse der Expedition S. 129. — Verstärkung der Station in Uhehe, der Gouverneur spricht seine Anerkennung aus und verabschiedet sich S. 130. |

|

| Sechstes Kapitel. Auf Safari. Beendigung des Wahehe-Aufstandes und Quawas Tod | 131 |

|

Schwere Erkrankung, auf Sommerfrische S. 131. — Die Vegetation des Landes S. 133. — Steppenbrand S. 134. — Rückkehr, neue Expedition S. 135. — Jagdabenteuer des Leutnants Braun, Erfolge der Expedition S. 136. — Unsere Dienstboten, eine „mpepo“ S. 137. — Heimkehr der siegreichen Expedition S. 138. — Mereres Besuch, auf Safari S. 139. — Im Urwalde, Baumriesen S. 141. — Tal des Muúngu, Aberglauben der Schwarzen S. 142. — Förster Ockel, v. Prittwitz S. 143. — Kanugare, die Landschaft Hangana Mwakikongo S. 146. — Scharmützel mit den feindlichen Wahehes, Nahrungsmangel S. 147. — Sergeant Richter S. 148. — Rückkehr nach Iringa S. 149. — Die Händler, europäische Post, Überläufer S. 150. — Christabend und Neujahr S. 151. — Hauptmann Ramsay, Pater Ambrosius und dessen Nachrichten S. 152. — Verlauf einer Expedition gegen Quawa S. 153. — Bau einer Moschee, eines Hospitals und einer Schaurihütte S. 154. — Tod des Unteroffiziers Karsjens S. 155. — Militärisches Leben auf der Station S. 156. — Vasallentreue der Wahehe S. 157. — Feldwebel Merkl S. 159. — Ramassan, Tom schwer erkrankt S. 160. — Neue Niederlage Quawas und dessen vollständige Isolierung S. 164. — Auf Erholung, Lagerleben S. 168. — Die Landwirtschaftliche Versuchsstation Dabagga, Anwerbung der Arbeiter S. 171. — Iringa wird Poststation, Hauswirtschaft S. 173. — Tod des Tischlers Wunsch S. 176. — Ein Löwenabenteuer S. 177. — Quawas Tod S. 179. — Siegesjubel S. 182. — Quawas Kopf S. 183. |

|

| Siebentes Kapitel. Im Frieden. Besichtigungsreisen | 184 |

|

Personalien, Erinnerungen S. 185. — Pockenepidemie, Geburtstag S. 187. — Missionsschwestern S. 187. — Kiwanga, v. der Marwitz S. 189. — Auf Safari: Zelewski-Denkmal S. 189. — Der Jumbe Lupambili und die jüngsten Pflegekinder S. 191. — Die Ruaha-Quelle S. 191. — Beim Sultan Merere S. 193. — Die Malerei der Schwarzen S. 193. — Wildherden S. 194. — Kibokojagd S. 195. — Verteilung der Jagdbeute S. 197. — Der Wüstenkönig S. 197. — Mein erstes Kiboko S. 199. — Mondscheinzauber[S. XII] S. 199. — Dr. Fülleborn S. 201. — Die schwarzen Pocken, wieder in Iringa S. 201. |

|

| Achtes Kapitel. Abschied von Iringa. Auf der Heimreise | 202 |

|

Erdbeben S. 202. — Weihnachten, Missionsgesellschaften S. 203. — Abschiedsfeier S. 204. — Auf der Heimreise, Todesfall S. 205. — Heißes Klima, Fieber, Erinnerungsstätten S. 207. — In Kilossa, bei Pater Oberle S. 209. — Die Jumben S. 209. — Die erste Europäerin, an der Grenze der Zivilisation S. 211. — Eine deutsche Ansiedelung, die evangelische Mission S. 211. — In Dar-es-Salaam, an Bord des „Herzog“ S. 212. |

|

| Neuntes Kapitel. Wie unsere Plantage entstand | 213 |

|

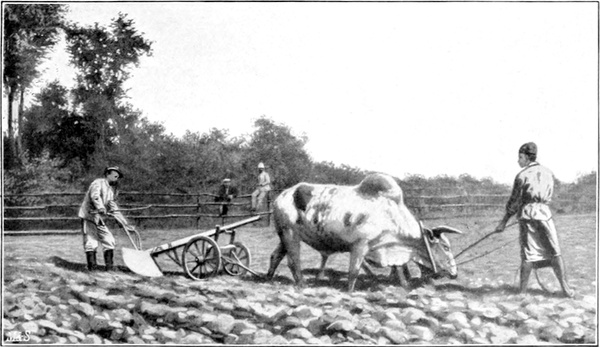

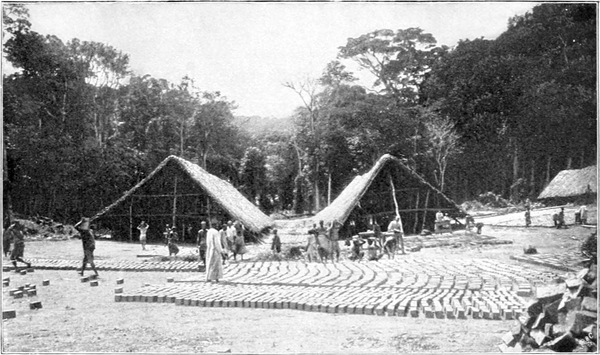

Naturschönheit, Arbeiterfrage S. 215. — Urbarmachen des Waldes S. 217. — Hüttenbau, Arbeitsordnung S. 219. — Schlagen und Brennen des Waldes, Beetanlage S. 221. — Störche und Heuschrecken, Hausbau S. 223. — Arbeiterwohnungen, der Garten S. 225. — Gastfreundschaft, die Usambarabahn S. 227. — Heimweh nach Afrika, Jagdausflüge S. 229. — Aufstand, Besuch des Vaters S. 231. — Aussichten für Ansiedler S. 233. — Zukunftshoffnungen S. 235. |

|

| Anhang | 237 |

enn ich an alle die inhaltschweren Vorreden denke, die Verfasser oder Verleger ihren literarischen Erzeugnissen als Empfehlung mit auf den Weg zu geben pflegen, dann kommen mir doch gelinde Zweifel. Eines schickt sich nicht für alle, und was den mehr oder weniger anmutigen Kindern der Muse recht ist, braucht den anspruchslosen wirklichkeitsnüchternen Kindern der Muße einer afrikanischen Hausfrau noch lange nicht billig zu sein. Denn die nachstehenden Tagebuchblätter geben in der Tat nur die Aufzeichnungen wieder, zu denen ich in den ersten Jahren meines ostafrikanischen Hausfrauenlebens gelegentlich Zeit fand.

Für den Entschluß, diesen Blättern einige Worte zur Einführung voranzusetzen, war zunächst der Wunsch entscheidend, diesen bescheidenen literarischen Versuch dem Wohlwollen meiner Leserinnen zu empfehlen. Daß ich die zuweilen unter recht erschwerenden Umständen zu Papier gebrachten Notizen dereinst der Öffentlichkeit übergeben würde, ahnte ich freilich noch nicht, als ich Herrn v. Wissmann das Versprechen gab, ein möglichst getreues Tagebuch zu führen; die Ausführung stellte zuweilen recht hohe Anforderungen an Willens- und an Körperkraft, besonders wenn es galt, nach beschwerdereichem Marsche die Ereignisse des Tages noch schriftlich festzulegen, anstatt der wohlverdienten Ruhe zu pflegen. Die Energie zur Durchführung dieser selbstauferlegten Pflicht auch unter schwierigen Verhältnissen verdanke ich dem Beispiel meines Gatten.

Dann aber möchte ich mit diesem Vorworte der gesellschaftlichen Pflicht persönlicher Vorstellung nachkommen, indem ich die[S. 2] Vorgeschichte der Entstehung dieser Tagebuchblätter kurz kennzeichne. Da muß ich denn bis auf unsere Schulzeit in Liegnitz zurückgehen. Daß der damalige Schüler der Ritterakademie, Tom Prince, und ich füreinander bestimmt seien, das unterlag für uns beide schon damals keinem Zweifel, und diese Schülerliebe hat sich bewährt; aus den Kindern wurden Leute, das Schicksal führte uns weit auseinander: Tom wurde Offizier beim Infanterie-Regiment Nr. 99 in Straßburg im Elsaß und ich kam nach Königsberg i. Pr., wo mein Vater als Rittmeister bei den Wrangel-Kürassieren stand. Das war ungefähr das Höchste, was wir uns im Deutschen Reiche an Entfernung leisten konnten, es sollte aber noch ganz anders kommen. Zu jener Zeit zogen die kühnen und erfolgreichen Kämpfe Hermann Wissmanns und seiner tapferen Schar die Augen der Welt auf unsere junge Kolonie. Zu dem Tatendrang des jungen Leutnants kam die Sehnsucht nach den Tropen, wo einst seine Wiege gestanden. Tom ist auf der Insel Mauritius (Ile de France) geboren, wo sein Vater englischer Polizeigouverneur war, er entstammt einer englischen Familie; seine Mutter war deutscher Abkunft, eine Tochter des Missionars Ansorge, der viele Jahre hindurch in Indien gewirkt hat. So hielt es den jungen Offizier nicht länger in dem Einerlei des Garnisondienstes.

Der Name Wissmann war ein mächtiger Magnet für die kriegerische Jugend Deutschlands; zur Zeit, als Tom auf eigenes Risiko sich auf den Weg machte, um in der Wissmannschen Schutztruppe Dienst zu nehmen, standen ungefähr 1500 Anwärter vor ihm auf der Liste. In Sansibar heuerte er gleich nach seiner Ankunft eine Dhau, um so rasch als möglich sein Ziel zu erreichen. Diese Ungeduld sollte verhängnisvoll werden: das kleine Fahrzeug erlitt Schiffbruch, die arabische Bootsmannschaft ertrank, und nur Tom wurde gerettet, nachdem er 13 Stunden lang mit Hilfe einer Holzkiste sich über Wasser gehalten! All sein Gepäck, sein Geld, seine Papiere waren verloren. So gelangte er zu Wissmann, der ihn vorläufig seiner Truppe beigab, dann aber als Offizier einstellte, nachdem die erforderlichen Papiere[S. 3] aus Deutschland besorgt waren. Die Taten Wissmanns, dieses im Kampfe heldenmütigen, im Aushalten von Anstrengungen und Entbehrungen des Tropenkrieges unermüdlichen und vorbildlichen Führers der ersten deutschen Kolonialtruppe, gehören der Geschichte an und damit auch die meines Mannes. Was ich in jenen sieben Jahren durchlebte, in Furcht und Hoffnung um das Leben des Jugendgeliebten bangend, mit welcher Sorge die spärlichen Zeitungsnachrichten über neue Kämpfe und Expeditionen der Wissmannleute das Mädchenherz erfüllten, bis endlich einmal wieder ein Brief von Toms eigener Hand mir für kurze Zeit Beruhigung gab — das weiß nur ich und der allgütige Gott, der den Geliebten mir erhielt und mir die Kraft verlieh, das schier Übermenschliche zu tragen! So wurde mir der Brautstand zur strengen Lebensschule, zur Vorbereitung auf meinen Beruf als deutsche Offiziersfrau in den neugewonnenen Kolonien.

Endlich nach sieben langen bangen Jahren hatten die Verhältnisse in Deutsch-Ostafrika sich soweit geklärt, daß Tom mich nach seiner neuen, schwererkämpften Heimat hinüberholen konnte, an der auch ich mir in meinem sorgenvollen Brautstand ein Heimatsrecht erworben zu haben glaube.

Am 4. Januar 1896 war unsere Hochzeit in Militsch, und nach etwa einem halben Jahr, das wir noch in Deutschland verbracht, trafen wir in Dar-es-Salaam ein und warteten dort auf weitere Bestimmung für meinen Mann. Der letzte, gefährlichste Gegner der deutschen Herrschaft, der Sultan Quawa von Uhehe mit seinen tapferen Scharen, galt nach der Erstürmung seiner Hauptstadt für überwunden, ein Erfolg, an dem mein Mann in anerkannter Weise beteiligt war. Aber die Zeit sollte lehren, daß ein solcher Schlag nicht genügt, ein afrikanisches Kriegervolk niederzuhalten, dessen Hauptkriegskunst darin besteht, den Stößen des Angreifers geschickt auszuweichen.

Nach einem kurzen Aufenthalt in Dar-es-Salaam, wo mir von allen Seiten mit der größten und freundlichsten Fürsorge begegnet wurde, erhielt mein Mann den Befehl, die Station Perondo zu übernehmen, die an der Grenze von Uhehe neu gegründet war.[S. 4] Von dort aus sollte er die friedliche Unterwerfung des Volks der Wahehe weiter fördern. Nähere Kunde über die Station wie über die augenblickliche Stimmung Quawas und seiner Wahehe war aber zunächst nicht zu erhalten, denn die letzten Berichte waren infolge der Überschwemmungen im Inneren des Landes noch nicht zur Küste gelangt. Daß der verheißungsvolle Name Dar-es-Salaam, Hafen des Friedens, den wir bei unserer Einfahrt in die prachtvolle Bucht als günstiges Vorzeichen begrüßten, in Wahrheit nur geographische Bedeutung für uns haben sollte, ahnten wir freilich nicht, als wir hoffnungsvoll den Marsch nach der Stätte unseres Wirkens antraten.

Zum Schluß möchte ich noch einem Bedenken begegnen, das vielleicht gegen den Gebrauch so mancher fremdklingender Ausdrücke in den nachfolgenden Blättern erhoben werden könnte. Es ließe sich gewiß manches durch entsprechende deutsche Bezeichnung ausdrücken oder umschreiben, und in einem Buche mit lehrhafter Tendenz nach irgendwelcher Richtung sollte der Verfasser stets bemüht bleiben, die so oft gerügten Anleihen an die arabischen und Suaheli-Mundarten sowie an die uns aus den englischen Kolonien überkommenen Bezeichnungen zu vermeiden. Hier sind jedoch nur die frischen persönlichen Eindrücke wiedergegeben, die eine gänzlich „unliterarische“ junge Frau in ihrem Tagebuche zunächst für sich und ihre nächsten Angehörigen skizzierte; würde da nicht ein gut Teil von unmittelbarer Anschauung, „afrikanischer Lokalfärbung“ dieser anspruchslosen Skizzen verloren gehen? In diesem Sinne bitte ich für diese kleine Unart meines schriftstellerischen Erstlings um freundliche Nachsicht.

Seit zwei Jahren leben wir nun als friedliche, betriebsame Pflanzer in der neuen Heimat, nachdem mein Gatte den Degen mit dem Pfluge vertauscht. Gott schenke dem schönen Lande, das mit so vielem edlen Blut auf dem Schlachtfelde erkämpft, das so schwere Opfer an Leben und Gesundheit unserer wackeren Pioniere der Kultur gekostet, eine segensreiche Entwicklung. Noch stehen wir am Anfange dieser Kultur, möchte deutscher Unternehmungs[S. 5]geist sich mehr und mehr auf diesem neuen Gebiete betätigen, der Lohn wird nicht ausbleiben.

Möchten vor allem auch die deutschen Frauen regen Anteil nehmen an der friedlichen Eroberung des herrlichen, zukunftsreichen Landes. Der Mann gründet das Haus, die Frau hält es! Der Satz gilt heute mehr wie je auch für unsere Kolonien. Könnte ich doch Euch, Ihr deutschen Frauen und Mädchen, für unser junges Deutschland über See gewinnen. Was Ihr an gewohnten Annehmlichkeiten des Lebens, an Geselligkeit, Vergnügungen und Anregungen aller Art hier im Vergleich mit der alten Heimat entbehren würdet, es wird mehr als aufgewogen durch die Betätigung und Pflichterfüllung, in der Ihr Euch an der Seite eines geliebten Gatten ausleben könnt. Wahrlich, es ist ein schönes Los, in diesem Siegeszuge deutscher Kultur eine Stelle einnehmen zu dürfen! Deutsches Familienleben, deutsche Jugend in Ostafrika — wenn dieses hohe Ziel erreicht ist, dann erst strahlt unsere neue Heimat als herrlicher Edelstein in der deutschen Kaiserkrone!

Sakkarani (West-Usambara), Winter 1902.

Magdalene Prince geb. v. Massow.

Aulepschamba, 28. Mai 1896.

nser erster Marschtag liegt hinter uns. Eigentlich kann man diese Bezeichnung nicht gut anwenden, denn wir kamen nur eine halbe Stunde weit von Dar-es-Salaam weg. Der kurze Marsch hatte nur den Zweck, die Kompagnie und die Träger aus der Stadt hinaus zu bekommen; es ist das eine hergebrachte Sitte. Wenn die Leute im Lager angelangt sind, merken sie nämlich erst, was ihnen noch alles für den bevorstehenden Marsch fehlt, und schnell wird das dann aus der noch leicht erreichbaren Stadt nachgeholt.

Die Tage vorher schon war ich in fieberhafter Aufregung, konnte aber leider nicht viel tun und bestimmen, da mir die Verhältnisse noch zu fremd waren. Der Tagesanbruch fand uns bereits in den Kleidern, und die letzten Sachen wurden zusammengepackt. Tom (mein Mann) war fast die ganze Zeit fort, um die Lasten an die Träger zu verteilen und nach seiner Kompagnie zu sehen; als das alles besorgt war, schrieb ich noch an Eltern und Geschwister. Dann kam Herr v. Natzmer[1] und holte mich ab.

Eine so große Karawane hatte ich natürlich noch nie gesehen; auch anderen, die schon lange draußen waren, war sie etwas Neues.[S. 7] Wie ein unentwirrbarer Knäuel wälzte sich die Masse dahin. 130 Askaris (Soldaten), weit über 500 Träger, beladen mit Kisten der verschiedensten Arten, Paketen in Leinwand und in schwarzem Ledertuch, 1 Maxim- und 1 Berggeschütz, Zelte, Gewehre, Kästen mit Schweinen, Puten, Hühnern, Tauben, Enten, Schafen, Ananas, Mangos, Kokosnüssen, Weiber und Kinder in hellen oder vielmehr dunklen Haufen. Da beinahe jeder Askari zwei Boys (ich muß schon die bequeme englische Bezeichnung beibehalten, die sich in unserer Kolonie so fest eingebürgert hat, daß sie kaum noch zu verdrängen ist, umsoweniger, als es ein deutsches Wort, das diesen vielseitigen Begriff, der die ganze Stufenleiter vom „Silbendiener“ bis zum „Wichsier“ und „Putzkameraden“ umfaßt, nicht gibt) und zwei Weiber hat, der Träger aber auch von jeder Sorte eins, ist die Karawane gegen 1100 Mann stark. Die Askaris zogen voraus mit Pfeifen- und Trompetenschall, dann kamen sämtliche Offiziere der Schutztruppe, die uns bis zum ersten Lager begleiteten, zum Schluß die Träger mit ihrem Anhang, die mit dem üblichen Geschrei von den zurückbleibenden Abschied nahmen. Es war ein sinnbetäubender Lärm.

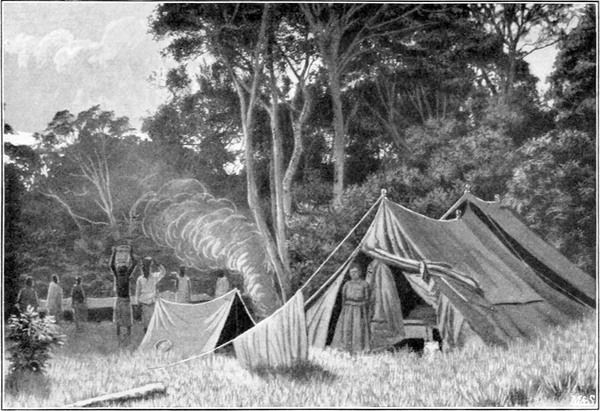

Im Lager wimmelte es wie in einem Ameisenhaufen, alles rührte sich in einer seltenen Geschäftigkeit. Die Zelte wurden aufgeschlagen, und rasch waren wir mit unseren liebenswürdigen Begleitern um den Frühstückstisch versammelt. Unsere niedlichen Frühstückskörbe, unsere Zelte, die Tische, Stühle und anderes Hausgerät, welches mein Mann für mich angeschafft hatte, wurde gebührend bewundert, dann aber auch fleißig getrunken und gegessen. Da es bald dunkel wurde, kehrten die Herren der Schutztruppe zurück, nachdem mein Mann ihnen für ihre Freundlichkeit gedankt hatte. Mit besonderem Danke sei hier noch einmal des Herrn v. Natzmer gedacht.

Es bedeutete diese Trennung für uns nicht nur einen Abschied von unseren Begleitern, sondern auch von der Kultur, denn von nun an sind wir nur noch auf uns allein angewiesen. In den nächsten Jahren werden wir kaum mit anderen Europäern zusammentreffen, und von Kultur nur das haben, was wir uns[S. 8] selbst schaffen. Ein ganz leichter Abschied war es also nicht. Bei der Trennung ließ mein Mann von den Askaris Herrn v. Natzmer noch ein dreifaches Hoch ausbringen, der diesen Abschiedsgruß in gleicher Weise erwiderte. Die Hochs klangen, wie es zu Hause kaum hätte besser sein können. Als die Herren uns verlassen, setzten wir uns mit unseren Reisebegleitern zu unserem ersten Mittagsessen auf dem Marsche. Lange nach dem Zapfenstreich trennten wir uns erst. Wir waren uns einig, daß wir trotz aller uns entgegengebrachten Liebenswürdigkeit und vieler schöner, gemeinsam verlebter Abende gern von Dar-es-Salaam fortgingen. An der Küste spürt man zu viel von den Nachteilen Europas, ohne dessen Vorteile zu haben.

Als gute Vorbedeutung für das Leben in der Wildnis nahm ich die Heimatswünsche, die am Morgen kurz vor dem Abmarsche uns die Post aus Deutschland gebracht hatte, an sich schon ein Ereignis, dessen Bedeutung jeder „Afrikaner“ zu würdigen weiß; für mich war es aber noch von besonderer Wichtigkeit; mein in Hamburg liegengebliebener Koffer mit all meinen Kleidern und aller Wäsche, Schuhen usw. war gleichzeitig angekommen, so daß ich meine gewohnte deutsche Garderobe noch mitnehmen konnte. Die sechzehn neuen, in indischen Läden von Männern fabrizierten Kleider sind mir doch nicht so bequem wie die in der Heimat gewohnten.

Ein dreibeiniger Hund kommt mitgelaufen, zukünftiger Kamerad von Schnapsel, meinem treuen, vierbeinigen Heimatsgenossen, den mir mein Vater schweren Herzens mitgegeben hatte.

Kongoramboto, 29. Mai 1896.

Um 5½ Uhr Reveille, um 6 Uhr abmarschiert. Da ich nicht ganz wohl war, mußte ich mich tragen lassen, ganz wie eine orientalische Fürstin: Großartige Sänfte mit Sonnendach und vier Träger, die zwei und zwei abwechselnd trugen, den Dolmetscher und einen Boy zur Seite, drei Stunden marschiert. Am Lagerplatz angelangt, sah ich von meinem Lehnstuhl aus dem Aufschlagen der Zelte zu: ein Schlafzelt und ein anderes zum Aufenthalt[S. 9] während des Tages. Unser Koch fängt an, mir zu imponieren. Es gab Huhn in afrikanischer Zubereitung. Unsere Leibgarde macht mir Spaß. Fünf Bengels in Khakianzug, kurzen Hosen, mit roten Aufschlägen und Achselstücken, unseren Reserve-Tropenhelmen und Toms Mützen. Die beiden kleinsten sehen aus wie schwarze Amoretten, und wenn sie auf dem Marsche hin- und herlaufen, ist es eine Freude, zuzusehen.

Kisserawe, 30. Mai 1896.

Lager nahe der auf einem hohen Hügel gelegenen Missionsstation. Der Marsch ging durch hügeliges, dicht bewaldetes Gelände. Ich wurde wieder getragen, war sehr müde und wollte schlafen; doch war die Gegend so schön, daß es mir keine Ruhe ließ, und ich soviel als möglich von meinem Lager aus sehen wollte. Tom fing sehr viel Schmetterlinge, die wir des Abends verpackten. Auf dem Marsche kurze Frühstücksrast an einer besonders malerischen Stelle. Tom hat alles sehr nett eingerichtet, es ist wie im Märchen: „Tischlein deck dich“ — im Nu stehen die verschiedensten Getränke und Chakula (Essen) vor mir, um sogleich wieder zu verschwinden, wenn zum Aufbruch geblasen wird. Essen — wieder Hühner, aber wieder anders zubereitet, und zwar sehr schön gebraten mit unglaublich wenig Butter; ich will dem Koch unsere Kochkunst lieber nicht beibringen.

Schnapsel trabt fleißig mit, da er aber zu eifrig auf die Jagd in die Büsche geht, müssen wir ihn anbinden, weil er uns doch sonst leicht abhanden kommen könnte. Kassuku[2] (unser Papagei) wird auf dem Kopf eines Trägers getragen und guckt sehr vergnügt zu seinem Käfig hinaus; im Lager klettert er auf Bäume und kommandiert sein „Gewehr ab“, „das Gewehr über“.

Das deutsche Kommando klingt in dieser Umgebung komisch, und zwar nicht nur aus dem Papageienschnabel; noch drolliger wirkt es aus dem Munde der schwarzen Soldaten. Die Kerls[S. 10] sind ganz famos einexerziert, sie marschieren mit einer Strammheit, wie unsere Soldaten zu Haus, machen „Kehrt“ und Schwenken usw., wie man es sich exakter kaum denken kann — und wie sie sich schlagen, haben sie auch schon zur Genüge bewiesen!

Kola, 31. Mai 1896.

Beim Abmarsch schenkte ich einem meiner Träger eine „Kokosnuß“, darob großes „Kelele“ (Geschrei). Die Boys wollten sie ihm wieder wegnehmen, sie fanden die Gabe zu verschwenderisch, da es jetzt nur noch schwer welche zu kaufen gab.

Gestern übrigens kam eine kleine Karawane mit einem Missionar und zwei Damen an unser Lager heran; dabei befand sich der kleine Sohn eines Häuptlings, der infolge einer früheren Anregung Toms zur Mission geschickt worden war, er suchte Tom sofort auf, und man erkannte seine Anhänglichkeit. Das Abc und ein paar deutsche Wörter hatte man ihm zwar beigebracht, er verstand aber deren Sinn noch nicht, so daß er sie herunter leierte wie ein aufgezogenes Uhrwerk. Er kam mit seinem schwarzen Lehrmeister.

Mlongoni, den 1. Juni 1896.

Heute ließ ich mich bis zum Frühstückszeltplatz tragen; doch länger hielt ich es nicht aus und setzte den Weg auf dem Maultiere fort. Es ging nun viel besser. Welche Freude machte es mir jetzt, die Gegend in ihrer ganzen Eigenart sehen zu können. Jede fremde Blume war mir willkommen, jeder Schmetterling, der uns umgaukelte, erfreute das Auge, und manch einer endete sein Dasein in unserer Sammlung. Bis jetzt sind wir auf einer vom Gouvernement angelegten Straße gewandert, heute bogen wir auf einen Negerpfad ein, den seiner Zeit auch die zweite, von Schelesche Waheheexpedition gegangen ist. Wir haben heute ein wunderschönes Lager bezogen und sind ganz abgesondert von allen Menschen, das ist zu schön!

Eine große Schlange haben wir gefangen. Wenn unsere Sammlung so fortschreitet, werden wir mit großen Koffern voll „Zoologie“ ankommen; schon jetzt sind Büchsen, Gläser und Kasten voll allerhand, das da kreucht und fleucht. Ich sah heute die[S. 11] Frau unseres zweiten Boys (Mabruk) und freute mich, daß sie mitgekommen war. In Dar-es-Salaam nämlich machten mir die Frauen von unseren Boys Juma und Mabruk „Besuch“. Das war sehr spaßhaft. Sie wollten trotz allem Bitten nicht mit. Die Juma gab sich sehr schüchtern, deshalb glaubte ich, sie würde sich nicht dazu bewegen lassen, denn Juma schwang ganz entschieden den Pantoffel. Er meinte: sie verdiente, wenn sie ihn im Stiche ließe, an die Kette zu kommen. Die andere hatte sehr gute silberne Armbänder an beiden Armen und Beinen, Ketten um den Hals, gute Tücher umgeschlagen und eines auf dem Kopfe, sowie Ringe an den Fingern. Sie kam in das Zimmer getänzelt, was hier als besonders vornehm und schick gilt und von den schwarzen Damen auch auf der Straße mit Hin- und Herwiegen des Oberkörpers geübt wird. Sie schaute mit ihrem jungen, runden, hübschen, schwarzen, durch ihren Nasenschmuck freilich verunstalteten Gesicht ganz keck in die Welt, schüchtern war sie durchaus nicht; sie bot mir einen „Jambo“ (guten Tag) und steuerte gleich auf den Spiegel zu, um sich ganz in ihren persönlichen Reiz zu vertiefen und den möglichst malerischen Faltenwurf ihrer Tücher auszuprobieren. Die Schwarzen verstehen es ausgezeichnet, sich mit Tüchern zu drapieren. Es liegt etwas ungesucht Malerisches darin. Sie besitzen übrigens große Geschicklichkeit, ihre Toilette vor aller Augen zu wechseln, ohne dabei mit unseren europäischen Anschauungen von Schicklichkeit in Konflikt zu geraten. Ich sagte „malerisch“, und in der Tat, diesen Abend sah ich einen Neger, der ein Stück Baumwollenstoff wie einen wallenden weißen Mantel umgehängt hatte und auf einer einsaitigen Gitarre entsprechend eintönige Musik zum besten gab. Entschieden ein anziehendes Bild.

Msenga, 2. Juni 1896.

Gleich vom Lager aus geritten, weshalb mir der Marsch sehr kurz vorkam. Bis zum ersten Ruheplatz sollte ich getragen werden, doch gab ich es bald auf. Das Sichtragenlassen ist nur auszuhalten, wenn man wirklich elend ist.

Viele Schmetterlinge, die es jetzt nach der Regenzeit mehr gibt (besonders an feuchten Orten) und viele seltsam erscheinende Tiere gesammelt, Molche, Schlangen und eine originelle Raupe, stachlig wie unser Igel, nur, daß die Stacheln am Finger hängen bleiben wie bei unseren Kletten und dann ekelhaft jucken. Diese angenehmen Kletten gibt es übrigens auch hier, beim Marsche machen sie sich sehr unangenehm bemerkbar. Auch eine Grasart mit kleinen Dornen ist sehr lästig auf dem Marsche. Die Engländer nennen sie bezeichnenderweise „wait a bit“.

Die Natur weist auch in Blumen manche europäischen Arten auf, so z. B. Winden der verschiedensten Sorten, gelbe, rote, blaue, lila; von Bäumen fiel mir der Reichtum an Akazien auf. Bei der Ruhepause unterhielt ich mich mit den Trägern; der „Engländer“, d. h. der englisch sprechende Schwarze, verdolmetschte. Die Leute erzählten, Quawa, der Sultan der Wahehe, werde sich nicht sehen lassen, das würde also gleichbedeutend sein mit Krieg. Welcher ungewissen Zukunft gehen wir entgegen!

Heute kamen wir durch einen Heuschreckenschwarm; der Himmel war buchstäblich schwarz, man kann es sich gar nicht vorstellen, lauter schwarze Punkte, die hin- und herschwirren, und ringsum alles, alles abgefressen, kein Blatt, kein Grashalm, nur die langen, dürren Stiele ragen noch in die Luft. Kommt der Schwarm aber tiefer und scheint die Sonne auf die glitzernden Flügel, dann funkelt alles weiß, wie Schneegestöber. Der Schwarm kann sich so verdichten, daß sich, nach dem Bibelwort, „die Sonne verfinstert“. Leute nur 10 Meter entfernt, sieht man nicht mehr. Der Schwarm läßt sich nieder, dann ist die Erde wie mit einer schillernden Haut überspannt. Flügel an Flügel, manchmal sogar dicht aufeinander sitzend. So etwas könnt Ihr Euch nicht vorstellen. Es wäre schön anzusehen, wenn es nicht die Zerstörung aller Vegetation bedeutete.

Mafisifähre, 3. Juni 1896.

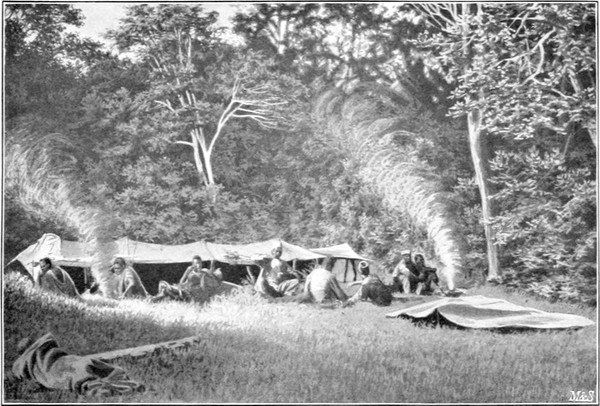

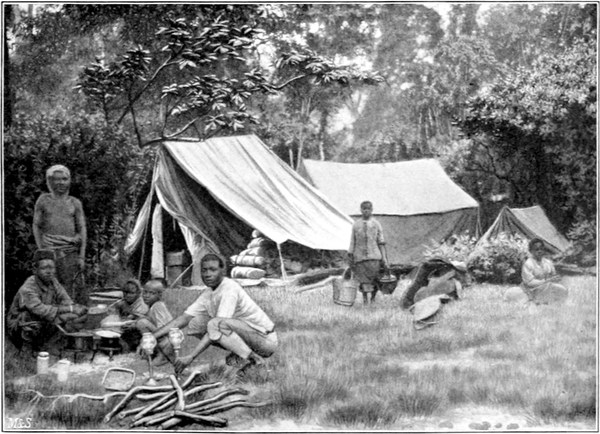

Ein schöner Tag liegt hinter uns. Heute habe ich erst einen wirklichen Marsch mitgemacht. Man kann die Marschleistungen[S. 13] einer so großen Karawane allmählich steigern. Zu berücksichtigen ist, daß, wenn die Tete auch nur 3 Stunden marschiert, es für die Queue mindestens 4½ Stunden bedeutet; deswegen machen wir auch immer eine Ruhepause, um den Nachtrab herankommen zu lassen. Für diesen war es also ein anstrengender Tag, denn wir marschierten 3 Stunden und ritten 2 Stunden. Für mich war’s eine Kraftprobe und machte mir viel Spaß; obgleich manchmal der Weg so eng und so ausgehöhlt war, daß man den Fuß nicht ordentlich setzen konnte. Die Gegend war sehr schön, teilweise wie Parklandschaft, dann wieder wie ein Obstgarten, nur daß hier der Reiz des Unberührten sich darüber breitet. Das Lager war sehr hübsch wie eine Wagenburg anzuschauen. Unsere drei Zelte machen sich recht schön, dann zur Seite der Koch und die Boys mit ihrem Hofstaat in kleinen Zelten aus 3 Stöcken und einem Stück Tuch verfertigt; ringsum unsere Lasten mit den Trägern und ihren Zelten, so bunt und zusammengewürfelt.

Es ist spaßig, welches Vertrauen die Leute zu Tom haben; wie die Kinder sich Rat bei ihrem Vater holen, so kommen die Schwarzen zu ihm. Dann fällt er salomonische Urteile; z. B. zwei hatten sich geschlagen, der eine war auf den Kopf getroffen — dafür durfte er dem anderen mehrere Ohrfeigen versetzen; er war so erregt, daß er die ersten Male in die Luft schlug, ehe er traf. Schwieriger war der zweite Fall: Ein Träger hatte dem anderen mit Absicht ein Loch in sein Tuch gebrannt. Ein auf den Austausch der Tücher zwischen Schuldigem und Geschädigtem anspielender Vergleich wurde von letzterem abgelehnt, weil sein Tuch länger war als das des anderen. Zur Entschädigung durfte er sich dann ein Stück aus des Gegners Tuch ausschneiden, um das seinige wieder zu flicken. Beide zogen befriedigt und vergnügt ab.

Wir sind mit unserer Karawane sehr zufrieden: von den 1100 Menschen sind nur 20 Träger fortgelaufen. Wir werden jetzt viel von den Jumben (Dorfhäuptlingen) heimgesucht, welche Schafe, Hühner, Eier, Ziegen zum Geschenk bringen, dafür aber[S. 14] tüchtig bezahlt werden müssen; den ganzen Tag hocken sie um uns herum und wollen unterhalten sein, bis man sie endlich mit einem „Kwaheri“ (Lebewohl) fortschickt. Aber man ist auf sie angewiesen, denn sonst bekommt man kein Chakula, und man kann sehr froh sein, wenn sie überhaupt etwas bringen; ist ein Europäer wenig beliebt oder wenig bekannt, so bekommt er nur das Notwendigste. Mir ist es bis jetzt sehr gut gegangen, denn für den „Sakkarani“ (Spitzname meines Mannes, auf den ich sehr stolz bin, denn er bedeutet: der keine Furcht kennt) gehen sie durchs Feuer, und da geht es der „Bibi“ natürlich auch gut. Dr. C. Velten, der sich um die Suahelisprache mit großem Erfolg bemüht hat, schreibt: „der verbreitetste Spitzname ist bana sakkarani, d. h. der sich wie ein Betrunkener in jede Gefahr stürzt“; die Schwarzen können sich nämlich nicht vorstellen, daß es einen nüchternen Menschen gibt, der so mutig allen Feinden begegnet. Wie oft wurde mir gesagt: „Ihr Mann ist zu tollkühn, ein Draufgänger wie Blücher“ — aber stets behielt er kaltes Blut dabei, denn z. B., hätte er sonst schwerlich im heftigsten Kampfe bei der Erstürmung Iringas einem Offizier das Leben gerettet, indem er ihm zurief: „Aber Menschenskind, Sie stehen ja vor einer Schießscharte“ und — bums — schon knatterte ein Schuß daraus hervor. Derselbe Offizier wurde doch noch später bei demselben Gefecht verwundet. Eier und Hühner schenkt man mir persönlich, dafür spendiere ich dann Kognak. Heute brachte einer ein ganzes Poesiealbum an, in welchem sich die einzelnen Europäer durch schöne Verse verewigt hatten; ich war die erste Dame in dieser Sammlung. Bis jetzt hat kein Jumbe mehr als zwei weiße Frauen gesehen. Die Jumben kommen zum Sakkarani von weit her, der eine sogar von weit jenseits des Flusses.

Von der Mabrukschen Frau bekam ich vier Eier geschenkt. Schon in Dar-es-Salaam bekam ich welche von ihr, und ohne daß ich mich revanchiert hatte, brachte sie mir einen Teller Kuchen zum Geschenk, sehr ähnlich unseren Waffeln, ganz knusperig, also sehr schön.

Nordufer des Kingani, beim „Husarenjumben“,[3] 4. Juni 1896.

Heute wurde nicht so früh vom Lager aufgebrochen, denn wir wollten nur über den Kinganifluß mit der von Herrn v. Soden geschaffenen Fähre hinübersetzen. Durch diese, wie durch so viele andere grundlegenden Einrichtungen hat Herr v. Soden sich den dauernden Dank der Kolonie erworben. Es war für die Schwarzen ein Ruhetag, für die Europäer aber desto größere Arbeit und für mich anstrengender als ein Marschtag.

Die Fähre ist so klein, daß Maultiere und Esel den Fluß durchschwimmen mußten, nur an Stricken festgebunden; währenddessen wurde fortwährend ins Wasser geschossen, um die Krokodile abzuhalten. Es ist häufig vorgekommen, daß die Tiere im Wasser von den Bestien angefallen wurden. Der Übergang dauerte sechs Stunden. Für jeden Passanten mußten an den Jumben, der die Fähre in Ordnung hält, 2 Pesa gezahlt werden. Unter der Last der ihm in Kupfer ausgezahlten 2200 Pesas wankte unser „Husarenjumbe“ tief gebeugt aber seelenvergnügt nach Hause.

Wir hatten noch eine halbe Stunde Marsch. Hier sahen wir Vieh auf der Weide; ein gutes Zeichen, denn früher versteckten die Jumben vielfach ihr Vieh aus unbegründeter Angst, daß es ihnen weggenommen werden würde.

Heute wurden die ersten Träger bestraft, sie hatten „Chakula“ bei den Eingeborenen gestohlen. Nach neun Tagen die erste Bestrafung unter so viel Leuten; wir machten abends einen Gang durch das Lager. Die vielen kleinen Feuer, an denen die Leute an primitiven Herden (drei Steine und ein Topf mit Reis darauf) ihr Essen kochten, boten einen hübschen Anblick. Einige der Neger spielten Karten.

Geringeri, 5. Juni 1896.

Heute liegt ein tüchtiger Marsch hinter uns — ohne Pause von 6 Uhr 4 Minuten bis 12 Uhr 49 Minuten. Da ich es[S. 16] verschmähte, mich tragen zu lassen, mußte ich diesen wenig angebrachten Stolz mit recht schmerzhaften Blasen an den Füßen bezahlen. Der Weg war oft so eng und ausgehöhlt wie eine Straßenrinne, durch die das Wasser abfließen soll; es ging viel durch Dornengestrüpp und mannshohes Gras, welches einem fortwährend ins Gesicht schlug — eine wenig angenehme Zugabe zu dem ohnehin schon so anstrengenden Marsch. Im ganzen war die Natur recht ausgestorben: die fast blätterlosen Bäume mit ihren Dornen und das langstielige gelbbraune Gras gaben der Landschaft ein ödes Ansehen. Um so mehr freuten wir uns, als endlich vor uns dichtbelaubte Bäume sichtbar wurden, denn sie verhießen uns fruchtbares Land und somit aller Wahrscheinlichkeit nach auch Wasser, ein Dorf — und einen guten Lagerplatz. Bald trafen wir auch auf die ersten Schamben (Felder), und eine halbe Stunde vor dem Marschziele empfing uns auch schon der Jumbe mit seinen Untertanen.

Heute habe ich mich auch zum ersten Male um die Küche gekümmert: immer noch Huhn und Reis, dazu ein Täubchen, welches mein Mann mir alle Tage schießt und welches mir trefflich schmeckt. Ich sah auch heute die erste Affenfamilie und den ersten bunten Tropenvogel, der sich in dieser Einöde ganz prächtig ausnahm. Auch Ebenholzbäume sah ich viel.

Es scheint, als ob selbst die meist stumpfsinnigen Träger veredelndem Einflusse nicht unzugänglich sind. Die ersten Tage blieb alles stumm, wenn ich an ihnen vorüber kam und ihnen „Jambo“ (guten Tag) bot, heute schrie mir alles schon entgegen, ja, einer der Träger spielte sich als Kavalier auf, indem er mir eine seltene schöne Blume brachte; ich habe mich darüber recht gefreut. Am Morgen sah ich der Mabrukschen Frau zu, wie sie ihre Ohrenverzierungen herstellte: sie wickelte in gelbe und rote Farbe getauchte Zeugstreifen sauber auf und steckte sie in die ungefähr 1 cm großen Löcher in den Ohrmuscheln.

Den Jumbe von Perondo sind wir glücklich los, er muß voran marschieren, um uns Brücken über die Flüsse bauen zu[S. 17] lassen. In Dar-es-Salaam belästigte er uns unaufhörlich. Übrigens macht er einen ganz harmlosen, gemütlichen Eindruck.

Mkulassi, 6. Juni 1896.

Um 4½ Uhr schon zum Aufbruch geblasen, um 5½ Uhr Abmarsch aus dem Lager. Da wir den Geringeri passieren mußten, ging es sehr langsam vorwärts, denn die Notbrücke, die über den Fluß gelegt war, verdiente ihren Namen in der Tat. Die Tiere mußten den Fluß durchschwimmen, die Träger krabbelten langsam hinüber.

Um 1½ Uhr im Lager. Zur Abwechslung gab es heute einmal Ziege anstatt Huhn, für uns alle sehr erfreulich, auch Schnapsel profitierte davon. Der Hund hat uns viel Sorge gemacht; infolge eines Insektenstiches war ihm ein Auge ganz blutunterlaufen, so daß ich schon fürchtete, er würde es verlieren; ich habe es ihm tüchtig mit nassen Umschlägen gekühlt und hatte die Freude, es bald wieder heil zu sehen.

Tom geht es heute gar nicht gut, seit mehreren Tagen schon hat er Fieber, natürlich ist auch meine Stimmung dementsprechend. Mit der Kocherei fängt es an, besser zu werden.

Magugoni (Kinganifluß), 7. Juni 1896.

Heute wird Tom von allen Seiten von Eilboten bestürmt, infolgedessen hat er riesig viel zu tun. Um den Tag zu feiern, haben wir unsere Herren zu einer Bowle eingeladen. Der Marsch war heute wieder sehr schön, durch ein fruchtbares Stück Land. Vorgestern kamen wir durch ein 4 bis 5 m hohes Maisfeld, wohl eine halbe Stunde lang; das Marschieren war zwar nicht angenehm, aber wir freuten uns doch, da uns Tom erzählte, so fruchtbares Feld habe er seit 3 Jahren nicht gesehen, denn die Heuschrecken hätten zu arg gehaust; jetzt ist diese gräßliche Landplage, Gott sei Dank, im Aussterben. Gestern noch sahen wir ganz abgefressene Grashalme, mit großen braunen länglichen Punkten — tote Heuschrecken, zu fünf und sechs an einem Halm. Viele Wildspuren, aber kein Wild zu sehen, da das Gras,[S. 18] 3 bis 4 m hoch,[4] jeden Umblick hinderte. Zur Linken lugten zwischen einzelnen Baumgruppen waldige Hügel herüber, und zur Rechten zeichneten sich mit allen landschaftlichen Einzelheiten, mit ihren Wölbungen und Tiefen, die wunderschönen 8000′ hohen Uluguruberge in der durchsichtigen, klaren Luft ab. Wir marschierten 6¾ Stunden, eine ganz ansehnliche Leistung, wenn man den schmalen, gewölbten „Straßenrinnen-Weg“ in Betracht zieht, der, von darüber fallendem Gras bedeckt, uns zwingt, immer hübsch vor uns hinzusehen und der Steine und Wurzeln zu achten, denn das Stolpern bringt aus dem Marschtempo. Dazu die besondere Eigentümlichkeit, daß es hier kaum Bäume ohne Dornen gibt. Ich hatte keine Gamaschen angelegt und mußte diese Unterlassung beim Reiten durch zahlreiche Dornenrisse büßen.

Chansi, Kinganifluß, 8. Juni 1896.

Heute war ein schöner Tag — beinahe ein Ruhetag! Es wurde erst um 6¼ Uhr zum Aufbruch geblasen, dann ein kurzer Marsch bis zum Fluß, den wir in Kanoes kreuzten; die Leute wateten durch. — Nachmittags schossen die Herren die Gewehre ein. Während ich hier schreibe, lodern ringsum große Feuer gen Himmel, an denen schwarze Gestalten umherhocken. Die Feuer brennen die ganze Nacht hindurch, in ihrem Bereiche suchen sich die Leute ihre Lagerstätten.

Mihama, 1½ Stunde westlich von Tulu, 9. Juni 1896.

Trotzdem schon um 5¼ Uhr zum Abmarsch geblasen wurde, kamen wir doch erst um 7½ Uhr aus dem Lager. Die Soldaten hatten einige Gnus geschossen, die erst unter die Askaris verteilt wurden — ein großes Ereignis! Nachmittags war wieder Fleischverteilung, bei der ich zugegen war; mit welcher Gier stürzten sich die armen Kerls auf die leckere Beute! Auch einige Hartbeeste waren geschossen worden, darunter eins von meinem Mann,[S. 19] mit prachtvollem Gehörn. Wir behielten uns ein Stück des besten Fleisches, hoffentlich bereitet es der Koch auch schmackhaft zu. Von der Vorzüglichkeit unseres Küchenchefs bin ich nämlich schon längst abgekommen, trotz seines Rufes als des anerkannt besten seines Faches. Er bezieht ein Gehalt von 40 Rupien monatlich, hat als Assistenten einen Küchenjungen zu 3 Rupien und einen Esel zum Reiten auf der Safari (Reise) und muß außerdem noch sehr gut behandelt werden, damit er bleibt! Leicht hat er es übrigens ebensowenig wie unsere Jungens. Wenn wir ins Lager kommen, meistens gegen 12 Uhr und später, müssen die Zelte aufgeschlagen, der Tisch gedeckt, aufgewaschen und hunderterlei Kleinigkeiten besorgt werden, von denen eine deutsche Hausfrau keine Ahnung hat, die aber zu den täglichen Notwendigkeiten unseres afrikanischen Marschlebens gehören.

Dutumi, 10. Juni 1896.

Ein kurzer aber sehr beschwerlicher Marsch heute. Das an 4 m hohe, taufrische Gras hinderte uns sehr am Vorwärtskommen und durchnäßte uns bis auf die Haut. Zuweilen sahen wir, wenn das Gras einmal einen Ausblick gestattete, die waldigen Höhen der Uluguruberge rechts vorgelagert, ein Zeichen, daß unsere Karawanenstraße im großen Bogen lief; wir hatten diese Berge bisher immer zur Linken gehabt. Unsere Zelte stehen abseits von den übrigen unter einem großen Baum, der seinen Schatten nach allen Seiten hin spendet; ein ideal schönes Plätzchen. Während ich schreibe, üben unsere Askaris ihre Hornsignale. Wie mich das an Weißenrode erinnert, wenn vom Liegnitzer Haag die Musik der Königsgrenadiere herüberschallte. Es ist eigentümlich: der Zulu, obwohl musikalisch, ist zum Signalblasen nicht zu gebrauchen, da seine Lungen zu schwach sind; der Sudanese dagegen ersetzt, was ihm an musikalischer Begabung abgeht, durch kräftige Lungen; die Kerls blasen ihre Signale wie man’s zu Hause kaum besser hören kann. Die Sudanesen halten sich übrigens, wie ich hier einschalten will, für besser als die anderen Stämme und wollen nicht mit zu den Negern gerechnet werden.

Von dem gestrigen Wege bin ich so entzückt, daß ich die Schilderung heute nachholen möchte. Der Marsch ging auf breit ausgehauenem Pfade, auf welchem sogar 10 bis 15 Neger mit dem Ausjäten des Unkrautes beschäftigt waren. Solch Zeichen von Kultur hier zu finden, ist wie eine Oase in der Wüste, und zwar besonders erfreulich als Zeichen, daß der Jumbe in dieser wohlhabenden Gegend eine gewisse Macht besitzt; die Beschaffenheit der Wege kann man als besten Maßstab hierfür gelten lassen. Diese Jumben lassen sich mit unseren Dorfschulzen vergleichen, doch stehen ihnen größere Machtbefugnisse zu, denn das Gouvernement kann sich hier nicht um alle die Kleinigkeiten bekümmern, für die der Dorfschulze seinem Amtsvorsteher und Landrat verantwortlich ist; unsere Jumben hier stehen in dieser Beziehung doch selbständiger da, und das Gouvernement unterstützt ihre Anordnungen. So schön geebneten Weg hatten wir bisher noch nicht gefunden, vor allem nicht auf diese Länge hin, selbst die Brücken über die Flüsse fehlten nicht. Der Jumbe en chef hatte augenscheinlich die ihm unterstellten zehn Unterjumben gut im Zug. Er kam uns entgegen und war sehr enttäuscht, als wir unser Lager nicht in seiner Residenz aufschlugen.

Eine Stelle des Weges haftet mir besonders im Gedächtnis: Dornröschens Schloß meinte ich vor Augen zu haben, hohe Wände von dichtem grünen Laub, hochragende Baumwipfel als die Mauertürme dieses verzauberten Schlosses. — Die Temperatur war recht afrikanisch: trotz Tropenhelms und Regenschirms trug ich eine Brandblase auf der Nasenspitze davon. Das Trinkwasser ist hier recht unappetitlich, es gehört schon Überwindung dazu, sich in dieser trüben Flüssigkeit zu waschen — trinkbar ist es nur in der Form von Tee, und zwar aus silbernem Becher, um die trübe Brühe nicht beim Trinken auch noch sehen zu müssen.

Station Kisaki, 11. Juni 1896.

Die erste Station im Innern! Von meinem Mann 1892 erbaut; kurz vorher war Leutnant v. Varnbüler, der mit meinem Mann herausgekommen war, der Malaria erlegen. Es war[S. 21] doch schön, wieder einmal nachts ein Dach über sich zu wissen. Morgen ist nämlich Ruhetag, deshalb haben wir uns in der Station selbst einquartiert. Unsere Wohnung erinnert mich sehr an die in Dar-es-Salaam, dort wie hier fliegen die Schwalben ein und aus, denn wir haben weder Fensterscheiben noch Türen. Freilich ist alles hier noch viel baufälliger, da die Wände nur aus Lehm hergestellt waren. Zur Entschädigung gab es aber frische Milch und Salat — das ist eine große Erquickung. Der Weg ist bis Kisaki gut imstande, so daß uns die Mühsal des Marsches durch hohes Gras erspart blieb, aber die zahlreichen, teils trockenen, teils wasserführenden, oft metertiefen Bachrinnen, wohl an zwanzig von jeder Sorte, bildeten recht empfindliche Hindernisse. Die 4 bis 5 m hohen Ufer fallen sehr steil ab, so daß die Tiere nur mit Mühe durchzutreiben sind; man lernt hier das Klettern, aber schwindelfrei muß man sein.

Diesseits der Fähre bin ich die erste weiße Frau, die in diese Gegend kommt, und werde auch dementsprechend angestaunt, von den Frauen mehr noch wie von den Männern. Unsere Askaris stellen sich mit den Jumben im allgemeinen auf guten Fuß; gestern beobachtete ich eine solche Begrüßung: sie schüttelten sich, ohne dabei viel Worte zu machen, drei- bis viermal kräftig die Hand und wiederholten nach ein paar Minuten diese Szene. Händeschütteln ist hier sehr en vogue.

Vor ungefähr zwei Jahren ist Tom das letzte Mal durch diesen Landstrich marschiert; seitdem sind viele neue Dorfgemeinden hier entstanden, die ihre Felder bebauen und Viehzucht treiben; ein schönes Zeichen für den Segen, den die europäische Kultur in diese Gegend gebracht hat, in welcher sonst Kampf und Fehde unter der Bevölkerung herrschte, so daß von irgendwelchem wirtschaftlichen Betriebe keine Rede sein konnte.

Die Station ist ziemlich verwildert: 19 Mann Besatzung genügen nicht, um alles instand zu halten und dabei noch Garten und Feld zu bestellen. Die meisten Baulichkeiten liegen in Trümmern, da auf Herrn v. Wissmanns Befehl Bastionen,[S. 22] Mauern und Gebäude eingerissen wurden, um die Station der Verteidigungskraft der kleinen Besatzung anzupassen.

Mgeta, 13. Juni 1896.

Nachdem wir heute früh eine Anzahl von Wellblechlasten, einige Stühle und Pflanzen vom Gouvernement für die Station abgeliefert hatten, brachen wir ziemlich spät (gegen 9 Uhr) mit Hörnerklang und Trommelschlag von Kisaki auf, nicht ohne uns bei dem Unteroffizier für den schönen Salat, die frische Milch und allerhand Sämereien bedankt zu haben. Auch in das „Fremdenbuch“ der Station trugen wir uns ein. Nach anderthalbstündigem Marsche kam uns schon einer der Mafiti mit Hühnern und Mehl entgegen; früher war er mit seinem ganzen Anhang vor Tom geflohen, heute rechnete er es sich zur Ehre, Toms Gewehr tragen zu dürfen. Unser Weg ging auf breiter Straße an einem Mafitidorfe vorüber, welches erst seit Jahresfrist wieder aufgebaut ist, bis an den Mgetafluß. Hier schlugen wir unser Lager auf, mitten im hohen Gras, gegen welches unsere Soldaten in Reih und Glied in Sturmkolonne vorgingen, um durch Niedertrampeln einen glatten Lagerplatz zu schaffen. Den eigentlichen Feind trafen wir aber erst nach dieser siegreichen Attacke: es wimmelte von Ameisen, und zwar den blutgierigsten ihres Geschlechts! Wir konnten unsern Lagerplatz nur dadurch vor diesen Blutsaugern schützen, daß wir doppelte Decken ausbreiteten und ringsum einen „Zauberkreis“ zogen, d. h. ringsum einen Streifen Gras abbrannten, denn Asche bildet für sie ein unübersteigbares Hindernis.

Ich hatte mich dieses Mal durch den Fluß tragen lassen. Mitten im Flusse verlor mein Träger in der Strömung das Gleichgewicht, und wären nicht andere rasch zugesprungen, hätte ich im Wasser gelegen. Nun erhielt ich rechts und links Begleitmannschaften, aber trotz aller Sorgfalt kam ich bis an die Knie ins Wasser. Unsere Tageseinteilung hielten wir auch heute inne: Nach dem Marsche wurde gegessen, ein kurzes Schläfchen; nach dem Kaffee wissenschaftliche Beobachtungen: Höhenmessung[S. 23] durch genaueste Bestimmung des Siedepunktes des Wassers, eine Methode, die wir kurz „Höhe abkochen“ nennen, Uhrenvergleichen und Zeitberechnungen. Inzwischen tut Tom seinen Dienst. Dann schreibe ich meine Tagebuchnotizen, bis zum Mittagessen, abends 7 Uhr. Nach Dunkelwerden „gucken wir Sterne“, verpacken die auf dem Marsch gefangenen Schmetterlinge und spielen zum Schluß noch eine Partie Schach oder „Sechsundsechzig“. Um 9 Uhr ist’s Schlafenszeit. Von ½7 Uhr an ist es hier abends schon so kalt, daß wir Mäntel anziehen, und zwar je dicker je besser.

Kurz nach Dunkelwerden flog eine Schar schneeweißer Reiher wie eine dichte Wolke am dunkeln Himmel hin — ein feierlicher Anblick: Seelen, die ihrer Heimat zustreben!

Msengebach, 14. Juni 1896.

Heute liegt ein Marsch hinter uns, wie er angestrengter kaum gedacht werden kann; fortwährend durch hohes Schilfgras, das den Blick behindert; man muß mit den Füßen jeden Schritt fühlen und tasten — wie oft fällt man da über einen Baumstamm oder bleibt in Wurzelwerk und Schlingpflanzen hängen. Das starre Gras schlägt Gesicht und Hände blutig. Von der Landschaft sah ich natürlich wenig, dagegen fanden wir sehr viele Elefantenspuren und eine Löwenfährte.

Makirika, 20. Juni 1896.

Das erste Fieber überstanden! — Das waren böse Tage. Daheim wäre man bei 39° Bluttemperatur im dunkeln Zimmer ins Bett gepackt worden, hier sieht die „Krankenstube“ wesentlich anders aus. Ich wurde getragen, und Tom machte nur kurze Märsche von 2½ bis 3 Stunden; damit ich nicht zu sehr geschüttelt wurde, ließ er den Weg noch besonders aushauen und pflegte mich überhaupt während des Marsches nach Menschenmöglichkeit. Von der schönen Gegend, die wir durchzogen, sah ich natürlich nichts; erst gestern war ich wieder so klar, um erkennen zu können, wie wunderschön unser Lager, rings von Bergen umgeben, gelegen war.

Der gestrige Tag muß überhaupt in unserem Kalender rot angestrichen werden; seit 3 Wochen sahen wir die ersten Deutschen, die Herren v. Kleist und Albinus, die Tom von Perondo ablöst. Es war eine Freude, solche prächtige Menschen kennen zu lernen. Wir hoffen, Herrn Albinus als Leutnant zu bekommen. Sie schenkten uns eine Kalbskeule, die großartig geschmeckt hat. Herr v. Kleist litt ebenfalls so stark am Fieber, daß er getragen werden mußte, und Herrn Albinus sah man die beiden kürzlich überstandenen „Perniziösen“ auch noch an. Zum Frühstück waren wir recht gemütlich zusammen, Perondo bildete natürlich den Mittelpunkt unserer Unterhaltung. Um 10 Uhr hatten wir uns getroffen, um 2½ mußten wir uns schon wieder trennen. Uns blühten noch neunzehn Bachübergänge, alle mit den bekannten steilen Ufern; das gab viel Anstrengung, aber auch der Lohn fehlte nicht; die ersten Bergspitzen von Uhehe grüßten zu uns herüber!

Mfajeka, 21. Juni 1896.

Das große Ereignis des heutigen Tages war der Übergang über den Ruaha, der eine Stunde in Anspruch nahm. Vorher besuchte ich den Jumbe, dessen Hütte, Ställe und Garten auf einem waldigen Hügel am diesseitigen Ufer recht einladend aussahen. Zwei Kindern von drei bis fünf Jahren hätte ich gern die Hand gegeben, aber das kleinste fing an jämmerlich zu schreien, als ich auf sie zukam. Da war es allerliebst anzusehen, wie das ältere die Ärmchen um das kleine Schwesterchen schlang und den kleinen Angsthasen schützend zur Mutter führte, die mich von weitem mit nicht gerade freundlichen Blicken ansah. Sonst freuen sich die Frauen im Lager, wenn ich mit ihren Kleinen schön tue, obgleich diese auch zuerst immer jämmerlich schrieen. —

Der Flußübergang bot ein prächtiges Bild afrikanischen Lebens. In drei Kolonnen wälzte sich die Masse der Soldaten, Träger und ihres Anhanges von Weibern und Kindern durch den Strom bis zu einer Sandbank. Bei hohem Wasserstand ist auch diese überflutet, dann ist der Ruaha an dieser Stelle gegen[S. 25] 400 Meter breit. Von der Sandbank bis zum anderen (rechten) Ufer sah man, etwa 100 Meter weit, nur die schwarzen Köpfe und die Trägerlasten über dem Wasser. Die Frauen hatten sich ihre Babies mit dreieckigen Tüchern auf den Rücken gebunden, — die landesübliche Sitte des Kindertragens — und wurden mit ihrer lamentierenden Last von den Männern durchs Wasser gezogen, die größeren Kinder balancierten strampelnd und schreiend auf den Köpfen ihrer Mütter. Wir selbst bewerkstelligten den Übergang auf einem als Boot ausgeputzten großen Stück Baumrinde, auf welchem wir niederhockten und so von den Schwarzen durchbugsiert wurden. Besonders imposant war die Stellung nicht, in der wir in unser neues Reich einzogen, aber wir betraten es wenigstens trockenen Fußes. Hier fängt Toms neuer Wirkungskreis an: wir sind heute zum erstenmal auf eigenem Gebiete.

Während des Flußüberganges brach einer der Träger ein Bein: aus Schrecken vor einem in seiner Nähe auftauchenden Flußpferd war er ausgeglitten und gegen einen Felsen getrieben worden; er wurde sofort herausgeholt, geschient und verbunden.

Mfajeka, 22. Juni 1896.

Heute ist Ruhetag. Auf Herrn Ramsays Karte verfolgte ich unsern bisherigen Weg; er hat auch die „Teufelsstelle“ eingezeichnet, die wir am 15. d. M. passierten. Dort ist einmal jemand ermordet worden, nun bringt jeder Vorüberziehende den Manen des Ermordeten eine Gabe dar, damit er vor allen Fährlichkeiten bewahrt bleibe. Große Unkosten entstehen dem frommen Wanderer durch diese Opfergabe nicht: ein Stein, ein Blatt genügt, und wer das nicht zur Hand hat, begnügt sich damit — auszuspucken, und hat damit die Anwartschaft auf Schutz vor Krankheit, wilden Tieren und bösen Menschen entsprechend bezahlt.

Von meinem Platze aus kann ich die Kompagnie sehen, die oben zum Appell angetreten ist. Auf dem Marsche tragen unsere schwarzen Kerls je nach Geschmack alle möglichen Zierate[S. 26] an den Mützen: Federn, weiße Sterne u. a. m.; heute sehen sie in ihren, den Husarenkalpaks ähnlichen Mützen ganz militärisch und schmuck aus.

Dorf Kranse, 24. Juni 1896.

Der Abmarsch verzögerte sich, weil wir auf den Arzt warten mußten, der erst den im Ruaha verunglückten Träger neu verbunden hatte und dann noch nach einem kranken Kinde sehen mußte. Drei Stunden ließ ich mich tragen, versuchte dann, auf meinem Maskatesel weiter zu kommen, mußte mich aber bald bequemen, über einen durch Auswaschung entstandenen Erdspalt auf Baumwurzeln zu balancieren. Als nächstes Hindernis kam ein Urbusch, der erst gangbar gemacht werden mußte: dunkler Moorboden oder Graswuchs, lianenumschlungene Stämme mit dichtem Laub, Wasserpfützen mit dem bekannten metallisch-rötlich-schimmernden schleimigen Überzug, das alles in einem düstern Zwielicht, dazu eine Fülle von Tieren und Insekten — das ist das Bild eines afrikanischen Urbusches oder Urwaldes.

Unser Lager liegt dicht an den Bergen, die uns einen frischen Wind herübersenden; das erfrischt Mark und Nerven und hält die gefährlichen Fiebermiasmen der sumpfigen Niederung fern. Gegenüber ein prächtiger, breiter Wasserfall. Welch schöner Abend: ringsum die Lagerfeuer, an denen die Leute sich schon schlafen gelegt haben, silberklar zieht der Mond seine stille Bahn am tiefblauen Sternenhimmel, an dem einzelne Silberwolken glänzen, der Horizont begrenzt von den hohen Bergen von Uhehe — in die tiefe Stille dringt nur das gleichmäßige Rauschen des Wasserfalls herüber und ab und zu der Schritt des Wachtpostens.

Mahenge, 25. Juni 1896.

Um 6 Uhr 20 Minuten Aufbruch. Die ersten 3½ Stunden ließ ich mich tragen und las dabei, wie ich meistens tue. Dann ritt ich meinen braven Maskatesel. Der Weg durch den Wald war recht schlecht, Tom mußte einen Unteroffizier als Bahnbrecher[S. 27] vorschicken. Das Marschtempo ist im allgemeinen 100 Schritt in der Minute, der Schritt etwa 70 Zentimeter, so daß wir durchschnittlich in der Stunde 4 bis 4½ Kilometer vorwärtskommen. In einem hohlen Baum fand Tom heute ein ganzes Schmetterlingsnest, aus dem er die Tierchen wie junge Vögel ausnehmen konnte. Es war sehr niedlich. Jetzt kommen wir meist ziemlich manierlich ins Lager, freilich durch das hohe, nasse Gras gewöhnlich bis auf die Haut durchnäßt, und beim Durchreiten der Bäche kommt man auch oft genug mit den Füßen ins Wasser, obgleich ich im Sattel balanciere wie eine Kunstreiterin. Morgens regnet es hier auch öfters; im Gegensatz zu vielen anderen regenarmen Gegenden Deutsch-Ostafrikas ist das Land deshalb hier auch ungemein fruchtbar. Man macht sich keinen Begriff, mit welchem Reichtum die Natur diesen Landstrich ausstattet! Wir kamen durch einen Graswald, der uns mit seinem, die Bäume überragenden Schilfgras ganz vorweltlich anmutete; bei den Maisfeldern wuchsen sechs bis acht Stauden aus einer Wurzel durchschnittlich 5 bis 7 Meter hoch. Ein Stückchen solch fruchtbarer Erde in Europa!

Afrika geht auf die Gesundheit! Von uns fünf Europäern haben Tom und der Zahlmeister Winkler seit vierzehn Tagen fortwährend Fieber bis zu 40°, der Unteroffizier Hammermeister sogar bis 41°, und auch unser Arzt Dr. Stierling laboriert daran. Das beste Vorbeugungsmittel ist und bleibt kräftige Nahrung, um dann während der Fieberanfälle möglichst bei Kräften zu bleiben, denn auch bei nicht allzuhohem Fieber taten die Herren immer ihren Dienst. Man muß hier nach Möglichkeit gut leben, schon um den Dienst im Gange zu halten. Wer nur Wasser trinkt und nicht gut und kräftig ißt, der spart wohl — und zwar nicht unbeträchtlich! — am Geldbeutel, auf die Dauer wird er aber dieses Sparsystem nicht aushalten. Trotz alledem — Afrika hat doch Reize, die man in Europa vergeblich suchen würde. Wenn die Träger ins Lager ziehen und ihre Lieder vom „Sakkarani“ singen, wenn wir nach angestrengtem Marsche unsere Zelte aufschlagen als vorgeschobene Pioniere deutscher Kultur, mit dem[S. 28] Ziel vor Augen: wir wollen und können unserm deutschen Vaterlande auf diesem vorgeschobenen Posten dienen und nützen, jeder nach seinem Pfund! — das ist ein Bewußtsein, welches über den Mangel europäischen Komforts und selbst eine tüchtige Dosis Fieber kräftig hinweghilft!

Heute war offizieller Empfang! Eine Stunde vor dem Dorfe kam uns der Jumbe entgegen und begrüßte uns mit einer feierlichen Ansprache, die ich allen seinen deutschen Kollegen als Muster von — Kürze bestens empfehlen kann. Auch sonst fanden sich Vergleichspunkte mit europäischen Einzugsfeierlichkeiten: die Stelle der weißgekleideten Jungfrauen vertraten die mit schneeweißem Linnen drapierten Einwohner beiderlei Geschlechts, die uns zu Ehren angetreten waren. Das Dorf war rings um einen großen freien Platz angelegt, in dessen Mitte ein riesiger wilder Feigenbaum die Stelle unserer Dorflinde vertrat. Hier spielt sich das öffentliche Leben ab, in seinem Schatten wird Schauri gehalten, getanzt, gekneipt und wohl auch gelegentlich mal gerauft, ganz wie bei einer deutschen Kirmes. Unser Lager wurde unter einer stattlichen Baumgruppe aufgeschlagen, die als deutliches Zeichen dieser ihrer Bestimmung an einem Stamme ein — Reklameschild für deutschen Sekt trug! Die Herren v. Kleist und Albinus, die früher hier stationiert waren, hatten uns gesagt, wir würden wohl wenig Lebensmittel auftreiben, da die Leute sehr arm seien, höchstens einige Hühner, von Ziegen ganz zu schweigen; um so angenehmer waren wir überrascht, als uns eine Menge Ziegen, Hühner, Eier und Mehl gebracht wurde. Der Besuch nahm den ganzen Tag kein Ende. Es sieht zu drollig aus, wenn so dreißig bis fünfzig Schwarze um uns herum hocken; ich bewirte sie mit eigens für sie bestimmten Tassen mit Gin; gern würde ich mich auch mit ihnen unterhalten, aber ich verstehe ihre Sprache noch nicht.

26. Juni 1896.

Wir passierten eine Anzahl recht ansehnlicher Dörfer; die Hütten waren durchweg mit Veranda versehen. Unter dem[S. 29] Schwarm von Eingeborenen, die uns zur Station begleiten, um dort Schauri zu halten, befindet sich auch der Jumbe Farhenga, der früher oft gegen uns gekämpft hat, bis er sich ergab — Leutnant Brüning ist im Kampfe gegen diesen Stamm gefallen —; er war früher ein Anhänger von Quawa und glaubt bestimmt, daß dieser sich nicht sehen lassen würde.

27. Juni 1896.

Ruhetag. Gesundes Lager auf einem Hügel. Ich weihte meinen 40-Rupien-Koch in die Geheimnisse einer Eierspeise ein; aus dem Eifer, mit dem sowohl er wie sämtliche Boys und andere Schwarze mir allerhand Handreichungen taten, kann ich auf großes Interesse an der Sache schließen. Jede Neuerung in unserem Küchenzettel kostet viel Zeit und Mühe, denn die ganze Einrichtung besteht aus Eiertiegel und zwei Kochtöpfen nebst Messern, Gabeln, Löffeln und Tellern. Die Zutaten kann ich nur nach Gutdünken abmessen; ich freue mich, daß mir trotz alledem so wenig „vorbeigerät“. Heute kauften wir viele Eßwaren, die uns die Leute ins Lager brachten. Tom und der Zahlmeister eröffneten nun einen Handel, indem sie die Vorräte in zwei Hälften teilten, zum Verkauf an die Soldaten und an die Führer der Träger. Es wird mit den „Markttagen“ zwischen diesen zwei Gruppen immer abgewechselt, je nachdem Vorrat vorhanden. Heute kommen die Träger dran. Großes Gedränge — aber als die zweite Hälfte zum Verkauf gestellt werden sollte, fand sich nicht ein Stück mehr vor! Selbst siebzehn Hühner, die wir für die Messe behalten wollten, waren verschwunden. Die Kerls hatten mit einer so verblüffenden Frechheit vor meinen Augen alles fortgeschleppt, daß ich der Meinung war, sie hätten die Sachen wirklich gekauft! Da bei der Menge der „Kauflustigen“ die Spitzbuben nicht mehr ermittelt werden konnten, wurden sämtliche Träger vom weiteren Verkaufe ausgeschlossen und mußten ihren Bedarf auf eigene Faust aus der Umgegend zusammenkaufen. Übrigens reicht oft die ins Lager gebrachte Zufuhr für die ganze Truppe nicht aus, es müssen dann unsere Askaris das Nötigste aus den[S. 30] Dörfern herbeischaffen; damit sie die Einwohner aber nicht bedrängen, dürfen sie ihre Gewehre nicht mitnehmen.

Fakalla, 29. Juni 1896.

Flußübergang; die Strömung war so stark, daß die Lasten in zwei Kanoes durchgeschleppt werden mußten, ebenso ein Teil der Frauen und Kinder; die Truppen hatten genug mit sich selbst zu tun. Da die erste Bootsladung Weiber ins Wasser fiel (glücklicherweise ohne Schaden zu nehmen), mußten die übrigen auch durchwaten. Auch unser Kanoe wäre beinahe umgeschlagen, mein kleines Gewehr fiel dabei über Bord und war in der reißenden Strömung für immer verschwunden. Damit die Leute sich ordentlich verproviantieren können, machten wir nur einen kleinen Marsch, denn in den nächsten Tagen werden wir nichts auftreiben können.

An Ziegen und Mehl haben wir Überfluß, aber auf die tägliche Eierspeise, die es für Tom und mich bisher gab, werden wir verzichten müssen. Seit gestern nehme ich Chinin, ich habe etwas Fieber — kein Wunder, das fliegt einem hier beim Durchzug durch die sumpfige Niederung an. Auch Tom fühlt sich nicht wohl. Während ich hier schreibe, hocken meine einheimischen Besucher, Männer, Weiber und Kinder, mir gegenüber, ihre Toilette ist mehr oder vielmehr weniger als sommerlich, sie besteht eigentlich nur aus einem Lendentuche, mit dem sich auch die Frauen begnügen; sie schwatzen unaufhörlich, scheinen sich also doch viel zu erzählen zu haben; wo sie nur die Menge von Unterhaltungsstoff herhaben? Bei Tom sitzen zwei Jumben, ich reichte ihnen zum Gruße die Hand und war sehr erstaunt, als sie diese küßten. Die waldigen Berge, die Palmen, der üppige Blumenflor, das alles gibt ein wunderschönes Landschaftsbild, zu welchem die hochragenden Felsen in ihrer starren Größe mit ihren dunkeln Klüften den malerischen Gegensatz bilden. Seit Kisaki gibt es viele Vögel, auch Affen trafen wir an. Von den Vögeln ist uns der Milan und der Marabu stets willkommen: ersterer zeigt die Nähe von bewohnten Plätzen an, letzterer findet sich stets in der Nähe von[S. 31] Wasser; auch der Honigvogel ist ein angenehmer Reisegefährte, er führt stets an Stellen im Walde, wo man Honig findet. Schnapsel hat sich schon sehr afrikanisiert, seine Mittagsruhe hält er mit Vorliebe in der Sonne.

Am Fluß Ruipa, 1. Juli 1896.

Wieder zwei Marschtage durch Sumpf und hohes Gras. Erst brach das Maultier mitten im Wasser unter mir zusammen, dann blieb mein Esel im Schlamme stecken; beidemal mußte ich absteigen und mich weiterschleppen lassen, und zu guter Letzt rutschte mein Maultier das steile Flußufer mit mir hinab, so daß ich abgeworfen wurde. Der Ruipa ist an 3 Meter tief; also Übersetzen mittels Kanoes: eine sehr langwierige Geschichte bei der Menschenmenge und den vielen Lasten. Unsere Schwarzen sind übrigens sehr eifrig um mich bemüht; wenn Maultier und Esel versagen, werde ich wie ein Paket mit der Aufschrift „Vorsicht! Nicht stürzen! Zerbrechlich!“ weitergereicht, nur mit dem „Vor Nässe zu bewahren!“ sieht es meistens fraglich aus; es muß doch ein köstlicher Anblick sein, wenn vier Soldaten mich durch den Strom tragen, ausgleitend und stolpernd, so daß ich nie weiß, nach welcher Seite ich demnächst fliegen werde, oder aber wenn ich mitsamt meinen schwarzen Trägern im Schlamme liege. Das „Kelele“ (Geschrei) dann bei der gesamten Korona! — Heute den 34. Tag unterwegs!

Gima, 2. Juli 1896.

Der Tag fing mit einem Überfall durch Ameisen an, deren ich erst Herr werden mußte, ehe wir um 6¼ Uhr abmarschieren konnten. Der Marsch bot einige Abwechselung gegen die letzten Tage: ich fiel diesmal nicht mit meinem Reittiere, sondern es fiel mir der Tragebaum meiner Kitanda (Tragsessel) auf den Kopf — natürlich tolle Kopfschmerzen. Unerträgliche Hitze, nirgends Schatten, mein Siegellack ist wie weiches Wachs auseinandergegangen. Vergeblicher Versuch, in den Dörfern etwas zu kaufen; die Bewohner sind sämtlich weggelaufen, ein sicheres Zeichen, daß[S. 32] sie Anhänger von Quawa sind. Unsere Boys singen „Ich bin ein Preuße“ in den stillen Abend hinaus; es klingt so kindlich und heimatlich zugleich von den munteren schwarzen Burschen.

Ndemusdorf, 3. Juli 1896.

Auch heute alle Dörfer verödet — ein böses Zeichen! Quawa hat die Leute gegen uns aufgewiegelt. Zwar wohnen hier noch keine Wahehe, aber er hat in den Dörfern hier überall von seinen Wahehe einige sozusagen als „Stationschefs“ verteilt, die die Einwohner beherrschen. Um es jedoch nicht ganz mit uns zu verderben, haben diese vor ihrer Flucht das Gras niedergetreten und Bäume gefällt, uns also den Weg möglichst gangbar gemacht, und in den Dörfern, in denen wir unser Lager aufschlagen, erscheinen auch die Jumben. Sie dienen also zwei Herren. Daß die Leute bei unserem Nahen weglaufen, hat wohl auch seinen Grund in den schlimmen Erfahrungen, die sie früher stets mit den Handelskarawanen machen mußten; ihre Hütten wurden einfach als Quartiere benutzt, ohne daß sie dafür eine Entschädigung erhielten. Tom hat nun angeordnet, daß die Karawanen für jede Hütte, die sie benutzen und vor dem Abmarsche wieder reinigen, 5 Pesa zu bezahlen haben, überlassen sie die Reinigung dem Besitzer, so sind dafür weitere 5 Pesa zu entrichten. Die Hütten sind hier fast alle rechteckig und ganz aus Gras hergestellt, dabei aber ziemlich wetterfest. Der hiesige Jumbe hat sogar eine Veranda an seiner Wohnung; zwar keine Fenster, dafür aber zwei, allerdings sehr kleine Türen, so daß man sich tief bücken muß, um einzutreten.

Heute sah ich die erste Wildgrube, direkt am Wege, so daß ich sehr um unsere Schafe bangte. An einen steilen Hügel am Wege knüpft sich ein Negermärchen, das erste, von dem ich hörte: Hoch oben auf dem Gipfel weidete, so berichtet die Sage, eine Herde von schneeweißen Ziegen und im Innern des Berges sehe man ein großes Haus von Steinquadern, in welchem der Teufel wohne. Den Zusammenhang zwischen dem Schloßherrn und der Ziegenherde konnte ich leider nicht feststellen.

5. Juli 1896.

Meine Begeisterung für Wasserfälle steht nicht mehr auf ihrer früheren Höhe. Heute mit 4½stündigem Marsche sechzehn Flüsse passiert, die meistens von Wasserfällen kamen; meine Freude beim Anblick eines solchen ist also bereits sehr herabgestimmt. Heute die ersten Farnkräuter gesehen! — Es regnet unaufhörlich, Tag und Nacht, der Marsch deshalb ganz abscheulich. In der Nacht plötzlich großer Lärm: Schnapsel rast wie toll im Lokale herum, und draußen werden die Schweine und Puten mobil. Ursache: allgemeiner Überfall durch Ameisen, denen wir mit Insektenpulver und Asche energisch zu Leibe gingen. Die Puten pickten sich die Störenfriede gegenseitig ab. Gestern trafen wir die Karawane, die unser Haus trug, 350 Mann, die zur Küste zurückkehrten; wir benutzten sie gleich, das Gras auf dem Lagerplatze niederzutreten.

Am Kitalabach, 6. Juli 1896.

Bei strömendem Regen wieder ein ganz schauderhafter Weg. Es ist uns zwar nichts Neues, daß die Leute ½ Stunde lang bis über die Knie, oft bis zu den Hüften im Wasser waten, aber sie konnten sich sonst doch in der Sonne bald trocknen. Daran ist jetzt natürlich nicht zu denken; dazu ist es empfindlich kühl; im Zelt hatten wir um Mittag nur 14°. Auch sind wir nunmehr alle ziemlich abgespannt. Mein Mann hat arges Fieber, macht aber trotzdem die Wegeaufnahmen. Die Marschordnung war, um Tom Gelegenheit zu besserem Überblick zu geben, seit einiger Zeit geändert, wir marschieren nicht mehr an der Spitze, sondern halten die Mitte, so daß Tom die Biegungen des Weges besser sieht. Stößt die Spitze auf ein Hindernis, so wird dieses uns durch Winken angezeigt, dann heißt es „Kolonne halt“, bis der Weg frei. Für mich bedeuten diese Halts stets eine gewisse Spannung, denn je nach der Natur dieses Hindernisses richtet sich die Art meiner Weiterbeförderung: Postpaket, Seiltanzen oder Kunstreiten. Zu letzterem eigne ich mich erfahrungsgemäß am wenigsten, das kommt mir täglich zum Bewußtsein,[S. 34] wenn ich, Schnapsel auf dem Schoße haltend und die Füße möglichst zwischen die Langohren meines Esels gelegt, mich krampfhaft am Sattel festklammere, während der Weg mit Gleiten und Stolpern über Wurzeln, Steine, durch Sumpflöcher, Wasserpfützen und Flußläufe geht.

Am 7. Juli 1896.

Heute schlugen wir das Lager am Fuße des Mbongo auf — gegenüber dem Endziel unseres Zuges: Perondo, unserer Station, die wir morgen erreichen werden! Angesichts dieses Zieles tauchen eine Menge wichtiger Fragen auf, die es zweifelhaft machen, ob die Station auch wirklich hier errichtet werden kann. Wird Quawa Krieg anfangen? So friedlich, wie man ihn an der Küste glaubt, ist er nicht, je näher wir seinem Gebiete kamen, je mehr hatten wir Ursache, uns vom Gegenteile zu überzeugen.

Perondo, 8. Juli 1896.

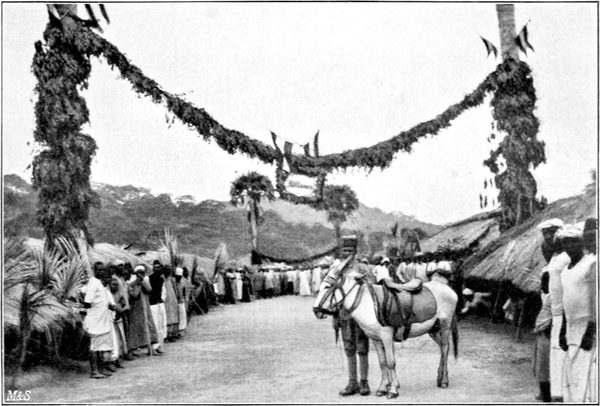

m 6¼ Uhr Aufbruch, zunächst durch Sumpf bis zum Fluß, dann guter trockener Weg, mit Wassergräben an beiden Seiten. Hier machten wir sämtlich erst Einzugstoilette, auch die Kompagnie, die ihre neuen Uniformen anlegte. Wir Europäer ritten an der Spitze des Zuges, hinter uns die Soldaten zu je drei Mann breit — mehr gestattete der Weg nicht — so bewegte sich die Kolonne durch die schöne Berg- und Waldlandschaft. Schon weit von der Station kamen uns Herr v. Stocki, Graf Fugger und Dr. Berg entgegen, die auch für eine prächtige Ausschmückung der Station gesorgt hatten; Ehrenpforten waren errichtet, und alles prangte im Schmucke der Fahnen und Girlanden; kaum eine Hütte ohne Palmen und Blumen. Über der Messe wehten die deutsche Kriegs- und die Handelsflagge; die Unteroffiziere, die Soldaten und die ganze Einwohnerschaft, an 2000 Personen, bildeten Spalier. Es war ein farbenprächtiges, schönes Bild. Zum Willkommenstrunk wurde Sekt gereicht, dann ein kurzes Plauderstündchen — und der Dienst machte seine Rechte an unsere Herren geltend. Zu Mittag folgten wir einer Einladung Herrn v. Stockis nach der Messe zu einem afrikanischen Festmahle — wenn ich einen europäischen Maßstab anlegen soll, kann ich es nur ein Austern-Diner nennen: also großartig! Sekt — der letzte — wurde reichlich getrunken, dank seiner[S. 36] belebenden Wirkung und der Freude über das erreichte Reiseziel war die Stimmung äußerst vergnügt, trotzdem mein Mann und Graf Fugger Fieber hatten (letzterer hatte noch Tags zuvor 40° gehabt!). Solch einen schönen Empfang hatten wir uns nicht träumen lassen, möchte doch diese unerwartete Freude, dieser schöne Anfang eine gute Vorbedeutung für die Zukunft sein!