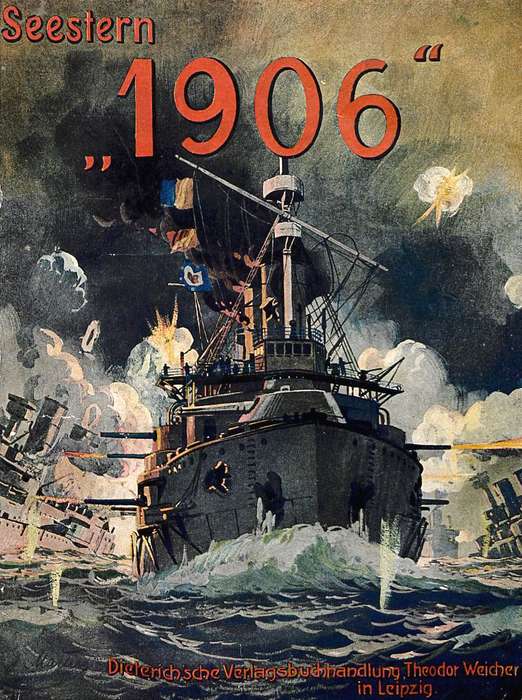

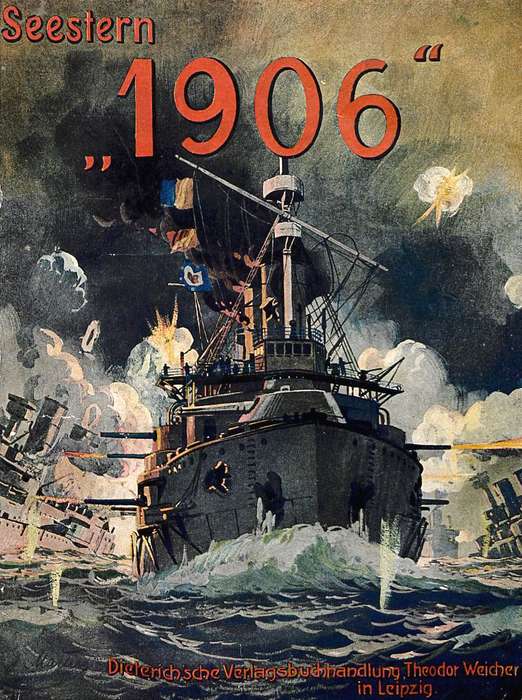

Seestern

Der Zusammenbruch der

alten Welt

Zwanzigste Auflage

== 96. bis 100. Tausend ==

Leipzig

Dieterich’sche Verlagsbuchhandlung

Theodor Weicher.

Alle Rechte,

besonders des Recht der Übersetzung

in fremde Sprachen, vorbehalten.

Wir stehen am Ende. Das furchtbare Jahr, in dem die alte Welt von Blut so rot war, ist vorüber. Wir haben ihn gehabt, den frischen fröhlichen Krieg. Noch stehen europäische Heere draußen, um Schritt für Schritt das zurückzuerobern, was der Trümmersturz des Riesenkampfes verschüttet hat. Das wieder aufzubauen, was dieses Jahr an friedlicher Kulturarbeit vernichtet hat, wird ein Jahrzehnt kosten. Und die, welche heimkehren aus Feindesland, sind ein der Arbeit entwöhntes Geschlecht. Die Herzen sind härter geworden in diesem Jahr, da die Welt nach Blut roch. Die Länder sind leerer geworden; es sind zu viele schlafen gegangen unter den grünen Erdhügeln da draußen.

Wir stehen am Ende des gewaltigsten Krieges, den die Geschichte der Menschheit sah; das Jahr 1906 ist ihr mit blutroten Lettern eingebrannt. Wir stehen am Ende, und dem Historiker liegt es ob, sich noch einmal Szene um Szene die Entwicklung des furchtbaren Dramas zu vergegenwärtigen, das in den unheilvollen Märztagen 1906 vor Samoa seinen Anfang nahm und alle Völker der alten Welt in seinen Wirbelsturm mit hineinriß. Alle die Unverantwortlichen, die in den Parlamenten, in Volksversammlungen, in der Presse jenseits wie diesseits des Kanals immer wieder den Völkerhaß geschürt, die da gemeint hatten, ein Waffengang zwischen Deutschland und England werde nur wie ein Gewitter die Luft reinigen, und man werde in der Lage sein, nach Gutdünken heute oder morgen, wenn die Spannung gelöst, „das Ganze Halt“ blasen zu lassen, über sie alle war der Gang der Ereignisse rücksichtslos hinweggeschritten. Caesar supra grammaticos!

Das hatten sie nicht berechnet, daß ein europäischer Krieg bei den tausendfältigen Beziehungen zu den überseeischen Neuländern, deren Millionenvölker widerwillig einer Handvoll Weißer gehorchten, notwendigerweise die Welt in Flammen setzen mußte. Wie eine Bora, wie ein glutheißer alle schlummernden Gefühle aufpeitschender Wüstensturm ging es durch die Länder des Islam, wie ein elektrischer Strom zuckte es durch die scheinbar so indolenten Völkermassive Asiens, als Europas Boden vom Waffenlärm widerklirrte. Die Diplomaten des Berliner Kongresses mühen sich jetzt den neuen Most in neue Schläuche zu füllen; noch liegt nichts Fertiges, Abgeschlossenes vor, aber die Umrißlinien sind gegeben. Da mögen wir noch einmal rückwärts schauen, und das Ganze uns noch einmal vergegenwärtigen, wie es sich entwickelt hat. Nur ein Querschnitt durch die Ereignisse soll hier gegeben werden, nur die Hauptpunkte sollen hervorgehoben werden, nur die Meilensteine, die den Weg des Jahres 1906 bezeichneten. Allein die Einigkeit der Völker Europas kann das, was ihnen verloren gegangen ist, die unbestrittene politische Macht und die Seeherrschaft auf dem Weltmeer wieder zurückgewinnen. Heute liegt der politische Schwerpunkt in Washington, Petersburg und Tokio.

Im Mai 1907.

Seestern.

Irgend etwas lag in der Luft. Nicht daß gerade die politischen Nachrichten irgend jemandem Sorge gemacht hätten. Drüben jenseits des Meeres erscheinen Ereignisse, die in der Heimat wochenlang die Presse in Atem halten, mikroskopisch klein. Die große Distanz und die Zeitdifferenz läßt sie gewissermaßen mit einem umgedrehten Fernglas sehen. Recht, recht gleichgültig ist unseren Landsleuten drüben der Gang der großen und der kleinen Politik, von der man im stillen Winkel doch so gut wie nichts verspürt. Trotzdem machte es einen tiefen Eindruck, als die „Samoanische Ztg.“ am 3. März durch eine Extraausgabe mitteilte, der deutsche Reichstag habe die neuerdings geforderte Auslandsflotte, auf die man beim Flottengesetz von 1900 verzichtet hatte, abgelehnt.

Am Abend des Tages saßen einige deutsche Kaufleute und mehrere Angestellte der deutschen Plantagengesellschaft in der Veranda eines Landhauses, von dem aus man den schönsten Blick auf Apia und die Reede hat. Am anderen Ufer der Bucht flatterte träge in der lauen Abendluft über dem kaiserlichen Gouvernement die Flagge des Reiches. Leise rauschend schlugen die Wellen an den Strand, während die nach Norden offene Reede sonst gerade im Märzmonat von heftigen Stürmen heimgesucht wird. Gleich einem riesigen Gerippe lag das Wrack des Kreuzers „Adler“ auf der Korallenbank, auf der sich eine Schar Samoaner tummelte. Hin und wieder erschien eine der geschmeidigen Gestalten zwischen den Stahlrippen des Wracks. Der feurige Sonnenball stand dicht am Rande des westlichen Horizontes. Von der „Möwe“, die auf der Reede lag[1], klangen die melancholischen Töne des Zapfenstreiches über die ruhige Meeresfläche, langgezogen und klagend. In der traumhaften Stille des Abends glaubte man fast die Ruderschläge der Gig zu hören, die einige Offiziere der „Möwe“ dem Lande zutrug. Wie eine weiße Raupe kroch das Boot über den kupferfarbenen Seespiegel, während mit dem Scheiden der Sonne die Flagge am Heck des Kriegsschiffes verschwand.

„Dort kommen unsere Gäste“, sagte der Hausherr, der für diesen Abend die Offiziere S. M. S. „Möwe“ zu sich geladen hatte, da das Vermessungsschiff, ein häufiger Gast in Apia, am nächsten Tage die Reede verlassen sollte, um seine letzte Reise nach Tsingtau anzutreten, um dort als Hulk seine Tage zu beschließen. Man brach auf und begab sich in das Speisezimmer, um dort die Marineoffiziere zu begrüßen. Noch bevor sie die kurze Strecke von dem gebrechlichen Landungssteg am Strande bis zum Landhause, das am sanften Abhange des Berges lag, zurückgelegt hatten, erschien dort ein Soldat der eingeborenen Polizeitruppe mit einem Briefe für den Hausherrn. Nachdem er ihn durchflogen, wandte er sich zu seinen Gästen: „Schade, unser Gouverneur Dr. Solf bittet, ihn für heute abend als entschuldigt gelten zu lassen und außerdem will er uns noch einen unserer Gäste entführen. Schade, es hätte so nett werden können“. In diesem Augenblick betraten die Marineoffiziere, lebhaft begrüßt, das Haus. Während die übrigen Herren abschnallten, nahm der Hausherr den Kapitänleutnant Schröder beiseite und verständigte ihn von dem Wunsche des Gouverneurs.

Bei einer vorzüglichen Bowle entwickelte sich schnell eine rege Unterhaltung, die sich bald auch dem Ereignis des Tages, dem Reichstagsbeschlusse über die Auslandsflotte, zuwandte.

„Nun, allzu tragisch dürfen wir’s nun doch wohl nicht nehmen. Was bekommen wir in Apia von der Auslandsflotte überhaupt zu sehen? Ja früher, da lagen hier oft unsere großen Kreuzerfregatten, aber seit 1889, seit dem Unglück, schickt man uns doch nur kleine Kähne. Das sind Sie, sagte einer der Pflanzer zu den Offizieren, mit Ihrer ‚Möwe‘, die sieht ja recht nett aus, aber glauben Sie, daß sie unseren englischen und amerikanischen Freunden imponiert? Eine ‚Antiquität aus Williams Museum‘ nennen sie den Kahn. Nun, die ‚Möwe‘ geht ja jetzt auch ins alte Eisen in der Tsingtauer Rumpelkammer. Höchstens kommt sonst mal der ‚Falke‘ seligen Andenkens oder der ‚Cormoran‘ auf eine Stippvisite. Von Ihren Auslandsschiffen merken wir hier verdammt wenig; wenn Sie Ihre Schiffe nicht ins Ausland schicken, dann können wir uns die Kosten auch sparen. Überhaupt sieht’s friedlich genug aus in der Politik. Wer will denn auch heute einen Krieg anfangen? Jeder scheut doch die Verantwortung.“

„Friedlich“, meinte der Herausgeber der „Samoanischen Zeitung“, „sieht es nun gerade nicht aus. Wenn ich den Zusammenhang auch nicht ganz verstehe, so muß doch irgend etwas in der Luft liegen, was sich über das Niveau des diplomatischen Kleinkrieges, den wir seit Monaten verfolgen können, hinaushebt. Nach einer Depesche, die ich heute aus New York bekam, die allerdings unterwegs stark ramponiert sein muß, hat England sein Mittelmeergeschwader mobil gemacht. — Außerdem wird von verdächtigen Schiffsbewegungen im Kanal berichtet. Doch ist der Zweck dieser Maßnahmen so unklar, daß es ebenso gut eine amerikanische Ente sein kann. Sie wissen ja wie das amerikanische Kabel arbeitet. Die reinen Rösselsprünge depeschieren sie uns, wenn es ihnen paßt“.

„Ach was, das englische Säbelrasseln kennen wir; warten wir ab und trinken wir Tee oder besser diese geradezu erhaben komponierte Bowle. Laßt uns lieber ein lustiges Lied singen“.

Wie immer, wenn Deutsche beisammen sind, war’s kein lustiges, sondern ein wehmütiges Lied —

Hier in weiter, weiter Ferne

Wie’s mich nach der Heimat zieht!

Lustig singen die Gesellen,

Doch es ist ein falsches Lied,

Doch es ist ein falsches Lied ....

klangs voll und kräftig aus zwanzig Männerkehlen in die tropische Sommernacht hinaus. Mit ernstem Gesicht hörte der Kapitänleutnant Schröder, der, vom Gouverneur zurückgekehrt, unbemerkt das Zimmer wieder betreten hatte, dem Gesange zu ....

Andere Mädchen, andere Städtchen

O wie gerne kehrt’ ich um .....

hallte es noch nach. Er trat jetzt an den Tisch: „Meine Herren Kameraden, Sie haben eben mit Nachdruck versichert, daß Sie gerne umkehrten; ich muß Sie nun leider auch tatsächlich bitten, mit mir umzukehren und mit mir an Bord zu gehen. Und Sie, verehrter Herr Gastgeber, bitte ich, zu entschuldigen, daß ich gewissermaßen als steinerner Gast, als Störer der Freude erscheine. Aber die Pflicht ruft. Im übrigen brauchen wir uns heute noch nicht zu verabschieden, denn die „Möwe“ bleibt noch einige Tage im Hafen liegen“.

Ein rasches Abschiednehmen, dann ruderte die Gig wieder in die Finsternis hinaus, auf die Laterne zu, die wie ein einsamer Stern am Vortopp des weißen Kreuzers draußen auf der Reede über der weiten Meeresfläche schwebte.

Leise rauschend legte das Boot am Fallreep an, die beiden Fallreepsgäste erschienen mit ihren Laternen, die Deckswache salutierte. Als man außer dem Hörkreis der Mannschaften war, ersuchte der Kommandant die Offiziere, ihm in seine Kajüte zu folgen.

Die Ordonnanz, die Licht gemacht, verschwand lautlos. Erwartungsvoll blickten die Herren ihren Vorgesetzten an. Nach einer kurzen Pause sagte er mit leicht stockender Stimme: „Meine Herren, ich will Ihre Zeit nur auf ein paar Minuten in Anspruch nehmen. Der kaiserliche Gouverneur, Herr Dr. Solf, hat mir aus einer amtlichen Meldung mitgeteilt, daß die politische Lage die Möglichkeit eines Kriegs zwischen England und Deutschland nicht ausgeschlossen erscheinen läßt. Es wird von deutschfeindlichen Kundgebungen in England berichtet“. Mit leiser, erregter Stimme fortfahrend, setzte er hinzu: „Unsere Kameraden von S. M. S. „Sperber“ sind in Durban vom englischen Pöbel insultiert worden. Die Lage ist ernst. Einstweilen ist angeordnet worden, daß S. M. S. „Möwe“ vor Apia bleibt. Im Falle eines Krieges hat die „Möwe“ bis auf weiteres den Schutz der Kolonie zu übernehmen. Durch treue Pflichterfüllung werden wir das Vertrauen Seiner Majestät, unseres obersten Kriegsherrn, ehren. Meine Herren Kameraden, diese Mitteilungen sind nur für Sie bestimmt; sie sind Dienstgeheimnis. Und nun, meine Herren, lassen Sie uns ruhen.“ Mit festem Händedruck verabschiedete sich der Kommandant von seinen Offizieren.

Keiner fand Schlaf diese Nacht. Krieg? S. M. Kriegsschiff „Möwe“, Kriegsschiff? Vermessungsschiff sagte die Schiffsliste. Außerdem zum Tsingtauer Hulk kondemniert! Einerlei: Kriegsschiff. Langsam, mit hallenden Schritten ging der Posten auf Deck auf und ab, auf ... und ... ab, auf ... und ... ab. Tapp-tapp ... Kriegsschiff, Kriegs ... schiff. Antiquität hatte der Engländer gesagt. Ach was, ein deutsches Lied singen „Wie’s mich nach der Heimat zieht“ ... Heimat ... ja Heimat ... aber erst der Krieg ... Kriegsschiff ... Kriegs ... schiff ... Einerlei, hier stand man auf Posten, der Schutz Samoas, und man würde ja auch nicht allein gelassen werden. „Des Dienstes ewig gleichgestellte Uhr“, hatte das nicht der Alte damals gesagt? Nein, nicht Dienst: Pflicht.

Leise plätschernd schlugen die Wellen gegen den schlanken Leib der „Möwe“. Hin und wieder schnellte ein Fisch empor und fiel klatschend wieder aufs Wasser zurück. Knarrend drehte sich nur manchmal eine Stenge oder ein Tau im leichten Nachtwinde. Sonst Totenstille. Auch im Gouvernementsgebäude am Strande erlosch in dieser Nacht das Licht nicht.

* *

*

Die nächsten Tage verliefen völlig ruhig. Die Mannschaft der „Möwe“ erhielt keinen Landurlaub mehr. Nur die Dampfpinasse fuhr mehrmals am Tage zwischen dem Gouvernementsgebäude und dem Kriegsschiff hin und her. Dr. Solf teilte dem Kommandanten am 10. März ein amtliches Chiffretelegramm mit, das letzte, welches er aus der Heimat erhielt. Es lautete — vorsichtig abgefaßt, im Hinblick auf eine mögliche Entzifferung von unberufener Seite — „Handelt im Einvernehmen mit ‚Möwe‘. Gefahr drohend von Washington und London. ‚Thetis‘ und ‚Cormoran‘ unterwegs.“ So konnte man binnen einiger Tage auf das Eintreffen der beiden Schiffe, des ersten von Batavia, des zweiten von Jaluit aus hoffen. Bereits machte sich die Bedeutung des englisch-amerikanischen Kabelmonopols geltend. Obige Depesche war wie erwähnt das letzte Chifferntelegramm, das überhaupt auf dem amerikanischen Kabel über Pago-Pago weitergegeben wurde. Es war vorsichtigerweise schon an eine Mittelsperson gerichtet.

Mindestens so gut wie auf deutscher Seite, waren die englischen und amerikanischen Einwohner Apias über die politischen Vorgänge in Europa unterrichtet. Die Konsuln beider Länder standen in steter telegraphischer Verbindung mit ihren Regierungen. Den Depeschenverkehr schon jetzt einer Zensur zu unterwerfen, lag für die deutsche Behörde einstweilen kein völkerrechtlicher Grund vor. Daß man genügend informiert war, zeigte sich in dem sehr zurückhaltenden Benehmen der Engländer und Amerikaner gegenüber den Deutschen. Man ging sich gegenseitig aus dem Wege. Im übrigen zeigte Apia sein alltägliches Aussehen, und nichts ließ äußerlich darauf schließen, daß die Luft mit elektrischem Fluidum gesättigt war.

Die „Möwe“ blieb ruhig vor dem Hafen liegen. Der kleine, wackelige englische Postdampfer „Kawau“, der den Verkehr Samoas mit der Außenwelt vermittelt, fuhr noch am 12. März mit zahlreichen amerikanischen Passagieren nach Pago-Pago auf Tutuila ab.

Unter der Hand verständigte ein schnell gebildetes Komitee der deutschen Bewohner Apias den Gouverneur, daß „im Ernstfall“ die Kolonie, meistens gediente Leute, sofort aus sich selber heraus eine Schutztruppe bilden würde, und Herr Dr. Solf nahm, da die samoanische Polizeitruppe von 30 Mann doch nur ein fragwürdiges Kriegsinstrument war, das Anerbieten an — auf alle Fälle. Er unterrichtete auch das Komitee davon, daß die in einem Schuppen hinter dem Gouvernementsgebäude liegenden Armeegewehre „im Ernstfall“ zur Verfügung ständen. So war man, wenn auch nicht gerüstet, so doch vorbereitet.

* *

*

Am Nachmittag des 13. März erschien am westlichen Horizont eine Rauchwolke, und kurz vor 5 Uhr warf ungefähr 200 m seewärts von der „Möwe“ der englische Kreuzer „Tauranga“, von Sidney kommend, Anker, ein alter Bekannter auf der Reede von Apia. Nach Erledigung der vorschriftsmäßigen Salutschüsse ließ sich der britische Kommandant an Land setzen, um dem Gouverneur einen Besuch zu machen. Dr. Solf ersuchte unter Hinweis, daß von seiten der „Möwe“ dasselbe geschehe, den Engländer, bei den gegenwärtigen Mißhelligkeiten, deren Einfluß sich schon bis Apia geltend machte, seiner Mannschaft einstweilen keinen Landurlaub zu geben, was Kapitän Hopkins auch bereitwillig zusagte. Hierauf verweilte er eine halbe Stunde — ein längerer Besuch wäre aufgefallen — im englischen Konsulat und fuhr dann an Bord der „Möwe“. Ein etwas wärmerer Ton kam in die anfangs streng förmliche Unterhaltung, als beide Schiffskommandanten sich als Kameraden vom Seymourzuge auf Peking erkannten. Noch an demselben Abend erwiderte Kapitänleutnant Schröder den Besuch auf der „Tauranga“.

Am Abend desselben Tages wurde dem Gouverneur gemeldet, daß ein amerikanischer Missionar von Eingeborenen windelweich durchgeprügelt worden sei, weil er durch reichliche Schnapsspenden und durch klingende Dollars versucht hatte, einige ehemalige Anhänger Malietoas gegen die Deutschen aufzuwiegeln. Der treffliche Seelenhirte — man sagte ihm nach, er habe vor seiner „Erweckung“ einen längeren Urlaub nach Sing-Sing (dem bekannten amerikanischen Gefängnis) gehabt — war bei seinem sauberen Handel von zwei Soldaten der eingeborenen Polizeitruppe überrascht worden, die alsbald die Rolle des Richters Lynch übernahmen und den Reverend weidlich verdraschen. Der amerikanische Konsul sandte alsbald ein amtliches Schreiben: „Hoffentlich (I hope sincerely) genössen doch amerikanische Untertanen auch unter den gegenwärtigen Umständen den Schutz der deutschen Regierung“.

Die Sache war fatal wegen der Beteiligung der beiden Polizeisoldaten.

Dr. Solf teilte dem Konsul mit, beide Übeltäter säßen bereits im Arrest, er bäte ihn aber, seinen Einfluß dahin geltend zu machen, daß sich amerikanische Untertanen auch jeder politischen Wühlerei enthielten, nur dann könnte er garantieren usw.

* *

*

Am 15. März beschwerte sich der englische Konsul, daß betrunkene Eingeborene — der Schnaps stammte von dem amerikanischen Seelenhirten — nachts in einige englische stores eingebrochen seien. Hierauf erließ Dr. Solf eine strenge Verfügung, die jede Verabfolgung von Spirituosen an Eingeborene oder Chinesen mit strengen Strafen belegte.

Am Nachmittage erschienen auf der Reede der amerikanische Kreuzer „Wilmington“ und der von Sidney kommende englische Kreuzer „Wallaroo“ und ankerten neben der „Tauranga“. Am späten Abend fuhr vom „Wilmington“ ein Boot an Land; ein Offizier begab sich ins amerikanische Konsulat und kehrte von dort erst spät wieder an Bord zurück. Ein Zollwächter berichtete, man habe zwei schwere Kisten aus dem Boot ins Konsulat geschafft; seiner Ansicht nach könnten sie nur Gewehre enthalten.

Um die Sache aufzuklären, ließ sich Dr. Solf auf 9 Uhr am anderen Morgen beim amerikanischen Konsul anmelden. Er teilte ihm mit, was ihm gemeldet sei, und machte den Konsul darauf aufmerksam, daß das Waffeneinfuhrverbot nach wie vor bestehe. Der Konsul Mr(!) Schumacher wollte nichts von Kistentransporten und gar nichts von Gewehren wissen.

Zwei Stunden darauf wurde einem eingeborenen Arbeiter auf einer amerikanischen Plantage, ein verdächtiges Paket abgenommen, das drei amerikanische Marinekarabiner enthielt. Der Bursche konnte entfliehen, die Waffen wurden ins Gouvernementsgebäude gebracht. Dr. Solf sandte Mr. Schumacher ein offizielles Schreiben, in dem er seine Warnung wiederholte.

Am Nachmittage bat Dr. Solf sämtliche Schiffskommandanten und beide fremden Konsuln zu einer Konferenz zu sich. In kurzen Worten skizzierte er die politische Lage und bat die Vertreter der fremden Mächte, alles zu tun oder zu unterlassen, was zu einer Störung des Friedens führen könnte.

Es herrschte eine schwüle Atmosphäre in dem engen Raum. Die Besprechung hatte etwas Gezwungenes, und das gegenseitige Vertrauen fehlte. Plötzlich fiel ein Schuß draußen, wildes Geschrei folgte.

Der Kommandant des „Wilmington“ eilte in nervöser Hast ans Fenster.

Draußen wurde ein Chinese mit Kolbenstößen von eingeborenen Polizeisoldaten in den kleinen Vorhof geführt, welcher zum Gouvernement gehört. Eine Ordonnanz trat ein und meldete, der Chinese habe nach kurzem Wortwechsel einen Polizeisoldaten auf offener Straße erschossen.

Erschossen??!

Hier ist das Gewehr; die Ordonnanz überreichte es.

Ein Zucken ging über Dr. Solfs bartloses Gesicht. Er stieß den Kolben des Gewehres mit kraftvoller Hand schmetternd auf den Fußboden, trat, die Faust an dem Gewehrlauf, an den Beratungstisch, und den durchdringenden Blick auf Mr. Schumacher geheftet, sagte er: „Es ist heute das zweite Mal, daß mir amerikanische Marinegewehre ins Haus getragen werden. In einer halben Stunde werden zwei Doppelposten vor dem Konsulatsgebäude der Regierung der Vereinigten Staaten von Nordamerika stehen, damit keine Gegenstände aus dem Gebäude mehr — gestohlen werden können.“ Die Amerikaner grüßten eisig und empfahlen sich. Die Engländer folgten ihnen. Zu kurzer Beratung blieben Kptlt. Schröder und Dr. Solf noch zusammen, dann kehrte auch dieser an Bord zurück.

Eine halbe Stunde später setzte die „Möwe“ 30 Marinesoldaten an Land, die ein Alarmquartier in der Nähe des Gouvernementsgebäudes bezogen und alsbald den Sicherheitsdienst in den Straßen Apias übernahmen. Die Tätigkeit der eingeborenen Polizeitruppe blieb auf das samoanische Viertel beschränkt. Zugleich erließ Dr. Solf eine Verfügung, daß niemand nach Sonnenuntergang ohne Erlaubnisschein die Straße betreten dürfe, was sofort auch den fremden Konsuln amtlich mitgeteilt wurde.

* *

*

Glühend rot versank der Sonnenball im Meere. Auf der stillen Flut wiegten sich leise die schlanken weißen Leiber der vier Schiffe. Scharf und deutlich drangen die schnarrenden Trommelwirbel und die langgezogenen Horntöne des Zapfenstreichs zum Lande hinüber. Langsam und ruckweise kletterte die weiße Toplaterne wie ein blasser Stern am Fockmast der „Möwe“ empor. Wie ein Spielschiff nahm sie sich mit ihrer hohen Takelage gegenüber den ernsten, ausgesprochen kriegerisch aussehenden fremden Kreuzern aus. Nur zwei Batterienpforten unterbrachen die Reeling der „Möwe“, nur zwei größere Geschütze gegenüber zwei Dutzend englischen und amerikanischen, im Ernstfall ein von vornherein verlorenes Spiel. Hinter der „Möwe“ der groteske Bau des „Wilmington“, ein schwimmendes Plätteisen mit einem Fabrikschornstein drauf, ungefähr als wäre in diesem Fahrzeug mit dem überlangen Schlot wieder eines jener frühesten unbeholfenen, unproportionierten Dampfboote lebendig geworden, wie sie noch hie und da in stillen Hafenwinkeln rosten.

Schnell brach die tropische Nacht herein. Unter ihrem Schutze näherten sich zwei amerikanische Schiffsboote dem Strande; beide Kommandanten begaben sich ins amerikanische Konsulat. Nur eine Bootswache blieb am Strande zurück.

Um 2 Uhr nachts wurden mehrere total betrunkene Seehelden vom Sternenbanner von deutschen Marinesoldaten im Arrestlokal eingeliefert. Während die Patrouillen mit der Bändigung dieser Gesellen — es waren zwei Neger darunter — beschäftigt waren, spielten sich im eigentlichen Apia wüste Szenen ab. Eine Schar wiskybegeisterter amerikanischer Matrosen war in mehrere Eingeborenenhütten eingebrochen. Aus einer Prügelei war ein regelrechter Kampf geworden. Schüsse fielen von beiden Seiten. Die Samoaner, denen vor Jahren alle Waffen von den deutschen Behörden abgenommen, d. h. abgekauft worden waren, hatten unerklärlicherweise plötzlich amerikanische Karabiner; sie stammten, wie sich später herausstellte, aus dem Waffenlager im Konsulat. Zwei amerikanische Matrosen wurden getötet, vier verwundet, acht sinnlos betrunkene Leute waren im Arrest. Von den Samoanern waren acht tot, vierzehn verwundet.

Noch vor Tagesanbruch fand ein lebhafter amtlicher Verkehr zwischen dem Gouverneur und den Konsulaten statt. Es war eine böse Nacht.

* *

*

Am 17. März, morgens 7 Uhr, erhielt Dr. Solf vom amerikanischen und gleich darauf vom englischen Konsul ein Schreiben des Inhalts: Da bewaffnete Eingeborene amerikanische Seesoldaten überfallen hätten, müßten sie als Schiffskommandanten ihrer Regierung ersuchen, eine Abteilung Mannschaften zum Schutze der Konsulate zu landen.

Dr. Solf antwortete: Die Konsulate ständen unter dem Schutze der deutschen Regierung; er erstrecke sich allerdings nicht auf Leute, die die Hütten friedlicher Eingeborener überfielen, wie das geschehen sei. Eine Landung fremder Marinemannschaften könne er nicht erlauben. Er wolle über den Fall telegraphisch Instruktionen seiner Regierung einholen. Bis dahin müßte es bei diesem Bescheide bleiben. Die Benützung des Kabels sei vor der Hand nur für gewöhnliche, nicht chiffrierte Depeschen zulässig. Die verhafteten Amerikaner müßten bis auf weiteres im Arrest verbleiben.

Antwort beider Konsuln: Wenn bis um 9 Uhr keine zustimmende Antwort des Gouverneurs vorliege, würde die Landung zweier Abteilungen ohne Erlaubnis stattfinden.

Antwort Dr. Solfs: Einer bewaffneten Landung würde er mit Waffengewalt entgegentreten. Der Kommandant S. M. S. „Möwe“ werde instruiert werden, jedes Boot mit bewaffneter Macht unter Feuer zu nehmen.

Die Uhr schlug die 8. Stunde; alle Arbeit ruhte in Apia. Überall wurden die Ereignisse der Nacht besprochen. Auf den Straßen standen lebhaft sich unterhaltende Gruppen; die englischen und amerikanischen Ansiedler hatten sich in der Nähe ihrer Konsulate versammelt. Die Hügel hinter Apia waren dicht besetzt von Eingeborenen; das reine Amphitheater „Caesar, morituri te salutant“ .... 5 Minuten nach 8 Uhr glitt das von 8 eingeborenen Polizeisoldaten geruderte Gouvernementsboot rasch aus dem Hafen hinaus. Dr. Solf begab sich an Bord der „Möwe“. Eine Viertelstunde später verabschiedete er sich am Fallreep von Kapitänleutnant Schröder mit einem langen Händedruck. Auf der Rückfahrt begegnete Dr. Solf dem Boote des amerikanischen Konsuls, das wenige Minuten später beim „Wilmington“ anlegte und kurz darauf zurückkehrte. Am Lande hieß es Mr. Schumacher habe dem Kommandanten des „Wilmington“ eine wichtige Meldung überbracht.

½9 Uhr. Tausend Augen blickten hinaus aufs Meer voll banger Sorge. Man war auf sich selber angewiesen, ganz allein auf sich. Das Kabel hatte, nachdem der amerikanische Konsul noch eine Depesche erhalten, versagt, von der übrigen Welt war man abgeschnitten. Draußen lagen die drei weißen Schiffe mit ihren blanken drohenden Geschützen, der Feind, daneben dem Lande zu die kleine „Möwe“. Und die Minuten rannen. Stolz flattert des Reiches Flagge über dem Gouvernementsgebäude in der frischen Brise. Dicke Ballen Rauch warfen die Schlote der Kriegsschiffe aus; er sank nieder auf die Wasserfläche, auf ihr sich zerteilend zu einem feinen braunen Schleier. Ab und zu drang ein Signal herüber. Klick, klick, klack, klick, klick, klack tönte es scharf und regelmäßig — die Anker gingen auf, gleichzeitig erschien eine sprudelnde Welle am Heck .... man ließ die Schraube angehen. Und die Minuten rannen. Die kleine „Möwe“, die arme „Möwe“. Ihr Schicksal war besiegelt. Was nützte es, daß man die Faust ballte, daß man die Zähne zusammenbiß. Die arme „Möwe“ und unsere braven, blauen Jungen. Totenstill lag Apia da. Alle blickten sie hinaus mit brennenden Augen, alle Deutschen auf des Reiches äußersten verlorenen Posten, alle, alle.

Gewehr bei Fuß stand das gelandete Marinekommando im Vorhof des Gouvernementsgebäudes. „Kerls das ist gräßlich. Wer doch wenigstens an Bord sein könnte, um den verfluchten Hunden eins aufs Fell zu brennen“, knirschte der führende Leutnant zwischen den Zähnen hervor. Die Sekunden wuchsen, aber sie schwanden Tropfen um Tropfen. Am Gouvernementsgebäude sammelten sich die Deutschen. Mit kurzem Händedruck begrüßte man sich, man sprach nur flüsternd, die Sekunden rannen. Da tönte plötzlich der heulende Schrei einer Dampfpfeife zum Lande herüber, an dem langen Schlot des „Wilmington“ erschien eine weiße Dampfwolke. Am Bug des Schiffes wallte das Wasser auf. Langsam glitt der „Wilmington“ zwischen den beiden Engländern hindurch und verließ nun unter Volldampf die Reede, weit draußen auf der offnen See einen flachen Bogen nach Osten beschreibend und dann die Richtung nach Pago Pago nehmend. Der amerikanische Konsul hatte dem Kommandanten des „Wilmington“ das Telegramm seiner Regierung noch rechtzeitig übermitteln können, welches die Anweisung enthielt, auf jeden Fall einen Konflikt zu vermeiden, bei Ausbruch von Feindseligkeiten Apia zu verlassen und alles weitere der Regierung der Vereinigten Staaten zu überlassen. Die beiden Engländer blieben auf ihren Plätzen.

¾9 Uhr. Trug der Wind nicht den Ton einer Trillerpfeife herüber? Auf dem Achterdeck der „Möwe“ trat die Mannschaft an.

Kapitänleutnant Schröder hielt eine kurze Ansprache: „Kameraden! die Kommandanten der englischen und amerikanischen Schiffe haben verlangt, Mannschaften landen zu dürfen zum Schutze ihrer Konsulate. Fremde Konsulate auf deutschem Boden stehen unter deutschem Schutz und bedürfen keines anderen. Unser Gouverneur hat das Ansinnen deshalb rundweg abgelehnt und erklärt den Versuch einer Landung mit Waffengewalt verhindern zu müssen. Da der „Wilmington“ in See geht, scheint der Amerikaner seine Forderung zurückgezogen zu haben. Die beiden Engländer werden aber sicherlich Ernst machen. Kameraden! Wir lassen deutschen Boden nicht vom Feinde betreten, einen Boden, auf dem so viel deutsches Blut geflossen ist. Kameraden! Wird die Landung versucht, so sprechen unsere Geschütze. Kerls, ich wollte wir hätten hier ein anderes Schiff unter den Füßen. Wenn um 9 Uhr der erste Schuß fällt, so wird eine Viertelstunde später die „Möwe“ aller Voraussicht nach nicht mehr existieren. Kameraden! Zeigen wir der Welt, wie deutsche Seeleute ihre Flagge zu verteidigen wissen. Noch nie hat ein deutsches Kriegsschiff die Flagge vor dem Feinde gestrichen, der letzte von uns nehme sie hinab mit ins dunkle Grab. Und nun Kameraden, fassen wir alles, was uns bewegt, in dem Rufe zusammen: Unser allergnädigster Kriegsherr, hurra, hurra, hurra!“

Das brausende Hurra fand am Lande ein tausendfaches Echo; die gepreßte Brust machte sich Luft in dem alten Kriegsruf.

5 Minuten vor 9 Uhr. Dr. Solf erscheint auf der Veranda des Gouvernementsgebäudes. Die Matrosenabteilung tritt an. Mit einem Ruck fliegen die Gewehre empor. Totenstille. Alle Nerven gespannt. Arme „Möwe“. Einer zeigt nach dem westlichen Horizont, wo ein qualmiger Rauchstreifen über dem Wasser liegt. Wer spricht da plötzlich von Hilfe und Rettung? .... Baum, baum .... 9 Uhr.

Am Flaggenstock des englischen Konsulats fliegt eine Signalflagge empor bis dicht unter die Landesflagge. Die Entscheidung! Alle Augen suchen Dr. Solf, dessen eiserne Gesichtszüge keine Bewegung verraten. Jetzt nimmt er den Federhut ab, tritt an die Brüstung der Veranda und umklammert mit beiden Händen das Geländer, festen Auges aufs Meer blickend. Vom Bord der „Wallaroo“ geht ein Boot zu Wasser, ebenso von der „Tauranga“.

An allen Geschützen hinter den Panzerschilden und an den Maschinengewehren sieht man die Bedienung stehen. Jetzt legen sich die Bootsmannschaften in die Riemen. Ruckweise schießen die Boote vor, jetzt kommen sie aus dem Schatten der Schiffskörper, eine leichte Kurve, jetzt sind sie im offenen Wasser. Man glaubt fast den Rudertakt zu hören. Ruck ... Ruck ... Ruck ...

Aller Augen sind auf die „Möwe“ gerichtet. An den dunklen Geschützrohren leuchten die weißen Anzüge der Matrosen. Ein schriller Pfiff, an der vorderen Revolverkanone erscheint eine blaue Wolke, ein Blitz ... eine zweite Wolke, ein zweiter Blitz ... Platschend schlagen die Geschosse vor beiden Booten ins Wasser. Es ist, als ob sie zaudern. Nein, sie rudern weiter. Pratsch gehen die Ruder ins Wasser, pratsch ... pratsch ...

Wer hat angefangen? ... irgendwer. Das alte Sturmlied vom „Iltis“.

Stolz weht die Flagge schwarz-weiß-rot

von unseres Schiffes Mast.

Alle Häupter entblößen sich am offenen Grabe unserer blauen Jungen. Manch eine Träne rollt über wettergebräunte Wangen. Ein letzter Gruß von deutschem Mund ward ihnen das Flaggenlied.

... Am Heck der „Möwe“ schäumt’s auf. Dicht entquellen dem Schlote die Rauchwolken. Bis 20 sollten die Kanoniere zählen nach dem ersten scharfen Warnungsschuß ... zwanzig. Eine blaue Wolke hüllt die Revolverkanonen ein. Splitter und Holzscheite stieben empor an beiden Booten. Hoch spritzt das Meerwasser auf in Dutzenden von Fontänen. Einige Planken treiben auf dem Wasser, hie und da taucht ein Kopf, ein Arm auf. Das war alles, was man sah. Denn in dem Moment, da die Revolverkanonen der „Möwe“ zu spielen beginnen, rast und tobt es draußen los, als ob die Hölle sich öffnete. In einem ungeheueren, grauweißen Rauchschleier[2] verschwinden alle drei Schiffe. Rote und gelbe Blitze flammen auf. Dumpf hallende Schläge, heulendes Pfeifen, helles Zusammenkrachen von Eisenteilen, rollendes Kettenfeuer, donnernde Explosionen, die die Luft zerreißen und darüber das harte metallische Knattern der Maschinengewehre. Vereinzelte Geschosse schlagen am Lande ein, hier knickt ein Palmbaum, glatt abgeschnitten, in der Mitte zusammen, dort wirft eine berstende Granate gewaltige Erdmassen auf, ein Haus brennt. Im Hafen steigen an hundert Stellen zugleich springende Wassersäulen auf.

Nach 10 Minuten wird es stiller, hie und da noch ein Schuß, Hornsignale, heulende Sirenentöne, dann Hurragebrüll, das gemarterte Trommelfell vermag die plötzliche Stille kaum zu empfinden, und der Höllenlärm klingt noch stundenlang im Ohre nach. Die dichte Rauchwand sinkt in sich zusammen, die leichte Brise reißt große Stücken von ihr los.

Mastspitzen werden sichtbar, qualmende Schlote. Endlich zerteilt ein Windstoß den Rauch, der wie eine Nebelwolke fortgeschoben wird. Die Sonne bescheint eine Stätte wüster Vernichtung.

Die „Möwe“ ist verschwunden. Nur die Masten ragen noch aus dem Wasser, am Großtopp weht noch weiß und stolz die Flagge des Reiches. Die brave Besatzung hatte, so weit sie nicht getötet war, in treuer Pflichterfüllung ein Grab in den Wellen gefunden. Nur einzelne hatten sich in die Toppen gerettet.

Ein Boot von der „Tauranga“ ruderte auf das Wrack der „Möwe“ zu, um die Überlebenden an Bord zu bringen.

Die „Tauranga“ schien ziemlich unversehrt zu sein, nur ein 10 cm Geschütz war aus der Lafette geworfen und lag schief über der Reeling. Der Panzerschild war wie ein Blechkasten seitlich zusammengedrückt. Schwer beschädigt schien dagegen die „Wallaroo“ zu sein. Sie lag quer zu dem Wrack der „Möwe“, die ungefähr 30 m seewärts von dem Riff, das die Fortsetzung der Landspitze von Mulinuu bildet, gesunken war. Die „Wallaroo“ lag offenbar bis zur Mitte des Schiffes auf dem Riff — wie er dahin geraten, war ein Rätsel — mußte auch schwer leck sein, denn die Lenzpumpen warfen an beiden Bordseiten mächtige Wasserstrahlen aus. Die Vernichtung der „Möwe“ war vom Feinde teuer erkauft worden.

Während vor dem Gouvernementsgebäude das vor zwei Tagen gebildete ca. 160 Mann starke Freiwilligenkorps unter Gewehr antrat, stieß gegen ½11 Uhr von der „Tauranga“ ein Boot unter der Parlamentärsflagge ab. Der erste Offizier des Schiffes überbrachte die Forderung, der Gouverneur sollte die deutsche Flagge niederholen und Apia den fremden Schiffskommandanten übergeben.

Dr. Solf antwortete kühl: Wer die deutsche Flagge haben wolle, möge sie sich nur holen.

Punkt 11 Uhr eröffnete die „Tauranga“ ein zwar heftiges, in seinen Wirkungen aber ziemlich harmloses Bombardement auf Apia. Der Erfolg war gleich Null; mehrere Samoaner wurden getötet und verwundet, ein paar Gebäude verwüstet; das war alles.

Um 12 Uhr nahm die Dampfpinasse der „Tauranga“ drei stark besetzte Boote in Schlepp und näherte sich unter dem Feuer der Schiffsgeschütze dem Lande. Als man Gefahr lief, die eigenen Leute zu treffen, verstummte das Bombardement, und nun begann das Kleingewehrfeuer, unterstützt von dem Bootsgeschütz in der englischen Pinasse. Wacker griff das deutsche Freikorps in den Kampf ein, und die 30 Marinesoldaten, in guter Deckung liegend, machten dem Feinde arg zu schaffen. Schon hatten die Bootsmannschaften mehrere Tote verloren, aber trotzdem mußte der Feind in ein paar Minuten den Strand erreichen; einige Seesoldaten sprangen bereits über Bord und wateten, bis an den Hals im Wasser stehend, ans Land. Die letzte Entscheidung nahte ....

Da stieß plötzlich die Dampfsirene der „Tauranga“ heulende Warnungsrufe aus, die Vorwärtsbewegung der Landungstruppen stockte, und zu gleicher Zeit scholl von der See her ein dumpfer Knall, und zwei Sekunden später platzte auf dem Achterdeck der „Tauranga“ eine Granate.

Es war dies einer jener Momente, die später allen Beteiligten bei ruhigem Nachdenken einfach unbegreiflich erscheinen. Das Interesse des Feindes war so sehr auf die Vorgänge am Lande konzentriert gewesen, und andererseits hatte man dort nur Augen für die angreifenden Boote, mußte sich auch vor den einschlagenden Granaten in Deckung halten, so daß fast niemand das Näherkommen zweier Schiffe von der See her bemerkt hatte.

Wie plötzlich aus dem Meer emporgetaucht lagen die vor einer Woche schon angekündigten deutschen Kreuzer „Thetis“ und „Cormoran“, zwei Seemeilen vom Feinde entfernt und eröffneten ein energisches und gut geleitetes Feuer. Nur Dr. Solf hatte das Erscheinen der Retter in der Not seit zwei Stunden beobachtet, und nur in seiner Umgebung war man unterrichtet. Freudig atmete man auf, als man mit scharfen Gläsern ½12 Uhr die deutsche Kriegsflagge am Heck beider Schiffe erkannt hatte. Und doch hing die schließliche Entscheidung an einigen Minuten.

Der Feind war in übler Lage. Die Hälfte der intakten Mannschaften befand sich in den Booten, andere waren mit Reparaturarbeiten — auf der „Wallaroo“ schon mehr Rettungsarbeiten — beschäftigt, so konnten die Geschütze einstweilen nur ungenügend bemannt werden. Die Boote wurden schleunigst zurückgerufen. Nichtsdestoweniger nahm der Feind mit anerkennenswerter Fixigkeit das neue Gefecht auf. Schlimm stand es nur um die „Wallaroo“, die wie ein gestrandeter Pottwal auf dem Korallenriff hing.

Ungefähr stand die Partie gleich. „Tauranga“ und „Thetis“ waren gleichwertig und der kleinere „Cormoran“ konnte es mit der havarierten „Wallaroo“ aufnehmen. Nun kam der starke Mannschaftsverlust auf seiten des Feindes hinzu.

Ein glücklicher Schuß traf die zurückkehrende Dampfpinasse, durchschlug den Kessel, der explodierte, und in einer halben Minute war das Fahrzeug von den Wogen verschlungen; auch ein anderes Boot ward von einer Granate getroffen. Das voreilige Landungsmanöver kostete dem Feinde in 5 Minuten über 60 Mann, da die rasch näher kommenden Deutschen das Feuer der leichten Geschütze auf die Boote konzentrierten. Die Einzelheiten des Gefechtes ließen sich infolge des Pulverdampfes, — „Thetis“ und „Cormoran“ waren mit ihrer rauchschwachen Munition sehr im Vorteil — den die englischen Geschütze entwickelten, nicht genau verfolgen.

„Wallaroo“ litt furchtbar. Die Geschosse vom „Cormoran“ fegten das Deck, die ohnehin spärliche Bedienungsmannschaft der Geschütze wurde niedergemäht. Deckaufbauten und Schornstein wurden heruntergeschossen. Doch die Engländer zeigten, daß man unter dem Union Jack noch zu sterben wisse. Gegen ½2 Uhr ward es still auf der „Wallaroo“, die wie ein totes Werk, eine qualmende Ruine auf dem Riff lag. Der Wind drückte den Pulverdampf nieder, rastlos klapperten die Maschinengeschütze, in kaum sekundenlangen Pausen entsandten die 10 cm Geschütze ihre heulenden Projektile. Aber schon wurden die Zwischenräume zwischen den feindlichen Schüssen größer. Die „Tauranga“ hatte nur noch einen Schornstein; vom „Cormoran“, der mehrere Volltreffer aufwies, war ein Mast über Bord gegangen. Scheinwerfer und Peilkompaß glichen einem wüsten Gewirr von Eisenstäben. Weiter tobte der Kampf. Jetzt verließ die „Tauranga“ ihre Position, sie machte eine brillante Wendung nach Steuerbord und schrammte in fliegender Fahrt mit dem Heck fast den „Cormoran“. Dieser Augenblick wurde mit scharfem Blick von einem englischen Kanonier erfaßt. Ein Geschoß traf die Mündung des Backbordtorpedorohres des „Cormoran“. Ein weißer Blitz, eine betäubende Detonation — hoch stob der Gischt empor, in der Breitseite des „Cormoran“ klaffte bis unter die Wasserlinie ein meterbreiter Riß, durch den gurgelnd und brandend das Wasser in das Innere stürzte. Außerdem war einer der Backbordkessel zertrümmert, und weißer Dampf brach aus allen Decksöffnungen.

Das Schiff lag gefährlich nach Backbord über; die Situation war kritisch. Kurz entschlossen gab daher der Kommandant das Kommando in die Maschine: „Volldampf voraus“. In voller Fahrt passierte der „Cormoran“ die drohenden Korallenbänke, erreichte die innere Bucht von Apia und lief sicher gesteuert auf dem weichen Schlickgrund des Hafens auf, just an derselben Stelle, wo 1889 die „Olga“ durch ein ähnliches Manöver einer anderen Gefahr entging. Sowie der Schiffsboden so einen Stützpunkt gefunden hatte, pendelte der Kreuzer wieder in die horizontale Lage zurück und lag jetzt ruhig wie ein Block in der leichten Brandung. Der Choc warf eine mächtige Welle auf den Strand.

Freilich schied der „Cormoran“ so aus dem Gefechte aus, aber Schiff und Besatzung waren gerettet, und die „Thetis“ hatte ja auch nur noch mit der arg zusammengeschossenen „Tauranga“ zu tun, deren Maschinenleistung durch Versagen eines Kessels und durch Zerstörung eines anderen durch eine deutsche Granate, die das schwache Panzerdeck durchschlagen hatte, erheblich reduziert war. In dem Moment der Explosion auf dem „Cormoran“ hatte die „Tauranga“ einen kurzen Vorsprung vor der „Thetis“ gewonnen. Diese folgte ihr jetzt und es entspann sich ein laufendes Feuergefecht, das aber nicht lange dauern konnte, da die „Thetis“ noch ziemlich intakt war.

Die Absicht des englischen Kommandanten war klar; er wollte das aussichtslose Gefecht mit Ehren zu Ende führen. Er hielt den Kurs eine Seemeile vom Lande parallel der Küste.

Die „Thetis“ folgte unter voller Maschinenkraft und lief der „Tauranga“ schnell auf. Deren zwei Heckgeschützen gegenüber hatte die „Thetis“ sechs 10 cm-Geschütze im Gefecht und dieser Umstand entschied bereits nach 20 Minuten, zumal die Bedienung der beiden englischen Geschütze (dreimal abgelöst) unter dem Schloßenhagel der Maschinengeschütze schnell zusammenschmolz. Kurz nach 2 Uhr schor die „Tauranga“ nach Steuerbord aus und lief auf dem Korallenriff auf. Das Vorschiff bäumte sich hoch auf, das Heck fast unter Wasser drückend. Der furchtbare Anprall warf alle zu Boden.

Der Kampf war zu Ende. Die „Thetis“ stoppte 100 m von der „Tauranga“, die den Union Jack herunterholte. Im selben Moment gingen zwei Boote der „Thetis“, die einzigen noch verwendbaren, zu Wasser, um die Überlebenden der „Tauranga“, der sämtliche Boote zerschossen waren, herüberzuholen.

Als der englische Kommandant das Fallreep der „Thetis“ betrat, schlug der Tambour den Ehrensalut, die Mannschaft präsentierte. Kapitänleutnant Hartmann begrüßte den geschlagenen Gegner mit einem Händedruck und wies dessen Degen mit stummer Gebärde zurück. Als die „Thetis“ dann drehte und den Kurs wieder auf Apia nahm, rutschte das Wrack der „Tauranga“ von dem Riff herunter und versank in den Fluten, ein ungeheurer Sarg für die an Bord zurückgelassenen Toten.

Brausender Jubel empfing die Sieger am Lande. Ernst und würdig war aber der Ton der Begrüßung. Dr. Solf ließ sich sofort an Bord der „Thetis“ rudern. In stummer Ergriffenheit schüttelte er Kptlt. Hartmann immer wieder die Hände. Apia war gerettet, aber unter welchen Opfern! und auf wie lange! denn das war jetzt der Krieg. In diesem Augenblicke loderten vielleicht schon überall auf dem ganzen Erdenrund die Flammen empor.

Es ist nur noch wenig über die Ereignisse in Apia nachzutragen: Am folgenden Tage wurden die Toten, Freund und Feind, soweit sie nicht auf dem Grunde des Meeres ruhten, nebeneinander bestattet. Aus den Berichten der 5 Geretteten von der „Möwe“ ging hervor, daß das Schiff gleich in den ersten Minuten von den feindlichen Geschossen furchtbar zerfetzt worden war. Sonderbarerweise blieb die Maschine intakt. Da faßte der Kommandant den verzweifelten Entschluß, die „Wallaroo“ zu rammen. Als die „Möwe“ ungefähr noch 50 m von der „Wallaroo“ entfernt war, ließ der Engländer die Maschine rückwärts schlagen und rannte so mit voller Kraft auf das dicht hinter ihm liegende Korallenriff auf. So war die Strandung zu erklären.

Die „Wallaroo“ aus dem die deutschen Seeleute mit eigener Lebensgefahr mehrere Verwundete geborgen hatten, brannte in der Nacht gänzlich aus, eine gigantische Todesfackel über dem Grabe der Gefallenen.

In den nächsten Tagen ging es an das Ausflicken der „Thetis“, bei der es nur einige Schußlöcher im Rumpf und in den Schornsteinen und die Boote zu reparieren gab. Zwei stark beschädigte Maschinenkanonen wurden an Land geschafft. So war der Kreuzer schon nach zwei Tagen wieder fertig. Schlimmer sah es mit dem „Cormoran“ aus. Auf die Reparatur des Dampfkessels mußte verzichtet werden. In die zerschmetterte Bordwand fügte man einige Stahlplatten vom Wrack der „Wallaroo“ ein, die leidlich passend gemacht wurden und so war der „Cormoran“ nach einer Woche einigermaßen wieder zurechtkalfatert. Schön sah das Pflaster zwar nicht aus, aber mit Farbe läßt sich dem Auge manches verdecken. Dann wurde der „Cormoran“ geleichtert und von der „Thetis“ abgeschleppt. Nirgends zeigte sich ein Leck. Mit den Kohlenvorräten am Lande füllte man die Bunker wieder auf, und am 26. März lagen beide Schiffe vollkommen gefechtsbereit wieder auf der Reede.

Was war inzwischen aber in der Welt vorgegangen!

[1] Die „Möwe“ war nach ihrem Eintreffen in Tsingtau noch einmal nach Apia zurückbeordert worden, da der in der Südsee stationierte Kreuzer „Condor“ eine Havarie erlitten hatte.

[2] Die alte rauchstarke Geschützmunition wird in den meisten Marinen beim Salutschießen und von den Schiffen auf den Außenstationen aufgebraucht. Das war vor Apia auf beiden Seiten der Fall.

Der Abgeordnete Stadthagen redete bereits zwei Stunden. Die meisten der spärlich erschienenen Volksvertreter hatten sich vor der alten Phrasengießkanne in die Restaurationsräume geflüchtet, denn nach dem durch jahrelange Gewohnheit geheiligten Brauch benutzte der grauhaarige Genosse die Beratung des Etatskapitels: Gehalt des Reichskanzlers, um alles das, was die sozialdemokratische Presse im Laufe des letzten Halbjahres ihren gläubigen Lesern an wirklichen und erlogenen Skandalgeschichten aufgetischt hatte, noch einmal wiederzukäuen. Unter lebhaften Gestikulationen und bei den hinausgeschrieenen Kraftstellen mit der Stimme umkippend redete der zappelige Volkstribun allbereits zwei volle Stunden über die tausend Kleinigkeiten, die die kochende Volksseele angeblich zum Überschäumen gebracht haben sollten. Jede Backpfeife, die einem renitenten Rekruten auf dem sandigen Kasernenhofe verabfolgt war, jeder freundschaftliche Rippenstoß ward hier zu einer „unerhörten Beleidigung des geknechteten rechtlosen Volkes“. Und weiter plätscherte der Strom der geschwätzigen Rede, wie ein Wasserhahn den man vergessen hat zuzudrehen, weiter und weiter in ermüdendem Tonfall.

Der Vizepräsident des hohen Hauses starrte wie geistesabwesend vor sich hin; in dem allgemeinen Stumpfsinn ward es ihm schwer, die Präsidialgewalt irgendwie imponierend zu markieren.

Bleierne Müdigkeit lag über dem Hause. Selbst aus dem Häuflein der Roten, die als Ehrengarde für ihren schlimmsten Dauerredner ausharrten, erklang nur selten ein schläfriges Bravo. Und weiter plätscherte der Worte Bächlein. Wie ein Schachbrett am Ende der Partie sahen die Sitzreihen der anderen Parteien aus. Hie und da ein Abgeordneter, der Briefe schrieb oder Schnörkel und geometrische Figuren aufs Papier malte um der Müdigkeit Herr zu werden. Ein dicker Domherr gerade vor Herrn Stadthagen hatte bereits kapituliert, die derbe Faust vor sich auf der Tischplatte schnarchte er wie ein dicker Kater in heißer Mittagsstunde. Dicht am Eingang des Saales ein paar plaudernde Gruppen. Die Tribünen waren fast leer. Und weiter ging der Rede surrender Gleichstrom.

Am Bundesratstische zwei Uniformen. Dem hohen Hause den Rücken kehrend und sich an die Kante des Tisches lehnend sprach Fürst Bülow leise und eindringlich mit einem Herrn in Generalsuniform. Der wandte den Kopf, als Herr Stadthagen die Worte hervorkreischte:

... wenn der Soldat in dieser Weise der Willkür seiner Vorgesetzten schutzlos preisgegeben ist, wenn die schreiendste Ungerechtigkeit zum Prinzip erhoben wird, so kann doch von einer Begeisterung für den Heeresdienst, von der Sie bei festlichen Anlässen immer so viel zu rühmen wissen, keine Rede mehr sein. Erfüllt mit diesen Gefühlen von Haß und Erbitterung, angesammelt in zwei Jahren rohester und brutalster Behandlung, versagt die Armee überhaupt als Waffe. Ein Heer, in dem das Ehrgefühl systematisch ertötet wird, kann wohl in die Schlacht als willenlose Masse getrieben aber nicht geführt werden. Wenn heute ein Krieg ...

In diesem Augenblicke erwachte der dicke Domherr mit den Worten: Sehr richtig, die von der andern Seite des Hauses mit einem fröhlichen Guten Morgen beantwortet wurden. In der allgemeinen Heiterkeit, die diesen Zwischenfall begleitete, bemerkte man nicht, daß ein Saaldiener an den Fürsten Bülow herantrat und ihm etwas zuflüsterte, worauf dieser sich hastig von dem General verabschiedete. Und Herr Stadthagen redete weiter.

Die Uhr ging stark auf drei. Graf Ballestrem übernahm wieder das Präsidium und sein Stellvertreter verließ die Tribüne, um von seinem ermüdenden Dienst Erholung zu suchen in der Restauration.

In der Tür prallte er heftig mit dem Grafen Reventlow zusammen, der den Saal betrat, ein Blatt Papier in der hocherhobenen Rechten schwenkend. Ihm folgten einige Dutzende von Abgeordneten, die laut und erregt miteinander sprachen. Alle Augen wandten sich nach der Eingangstür. Dem Abgeordneten Stadthagen riß der Faden der Rede ab; Graf Reventlow eilte auf den Präsidenten zu und überreichte ihm das Blatt. Graf Ballestrem überflog den Inhalt, während sich die Schar der Volksvertreter um den Präsidentensitz drängte. Summendes Stimmengewirr erfüllte plötzlich den Saal. Graf Ballestrem schob seinen Stuhl zurück, sein Auge suchte den Platz, wo vorher der Reichskanzler gestanden. Er war leer. Dann fuhr er mit einer hastigen Bewegung nach der Glocke, setzte sie wieder auf den Tisch, rückte an seiner goldenen Brille und begann:

„Meine Herren! Es wird mir soeben ein Extrablatt überreicht, das vom ‚Berliner Tageblatt‘ ausgegeben worden ist. Ich will es hiermit zur Kenntnis des hohen Hauses bringen. Es lautet:

Washington, 18. März. (Privattelegramm.) Wie aus Pago-Pago gemeldet wird, sind am 16. März in der Abendstunde einige amerikanische Matrosen von samoanischen Eingeborenen in Apia überfallen worden. 4 Matrosen wurden getötet und einige schwer verwundet. Hierauf kündigten die Konsulen der Vereinigten Staaten und Großbritanniens am 18. frühmorgens dem deutschen Gouverneur an, es sei unumgänglich notwendig, daß amerikanische und englische Marinemannschaften zum Schutze der Konsulate und der betreffenden Staatsuntertanen gelandet würden. Obgleich dieses Ersuchen in der verbindlichsten Form gestellt war und das Ansehen der deutschen Behörden in keiner Weise beeinträchtigte, verweigerte der Gouverneur Dr. Solf die Landung solcher Schutzwachen und erklärte, daß er einer Landung mit Waffengewalt entgegentreten würde. Er verbürge den Schutz aller fremden Staatsangehörigen. Im Vertrauen auf diese Zusage verließ dann der amerikanische Kreuzer „Wilmington“ den Hafen von Apia. Die Kommandanten der beiden englischen Kreuzer „Tauranga“ und „Wallaroo“ beharrten jedoch auf ihrer Forderung. Als dann um 9 Uhr eine englische Matrosenabteilung die Boote bestieg, um an Land zu gehen, eröffnete der deutsche Kreuzer „Möwe“ ohne weiteres das Feuer auf die Boote und die englischen Schiffe auf der Reede. Dieses provokatorische Vorgehen des deutschen Kreuzers fand damit ein Ende, daß nach einem Gefecht von nur wenigen Minuten der Kreuzer „Möwe“ zum Sinken gebracht wurde, worauf die Schutzwachen gelandet wurden. Die Kabelverbindung nach Pago-Pago scheint gestört zu sein. Der amerikanische Kreuzer „Wilmington“, der in Pago-Pago auf Tutuila eingetroffen ist, hat den Verlauf des Gefechtes von der See aus beobachtet.

Meine Herren! Diese Meldung kommt so überraschend und sie ist so schwerwiegend, daß ich mich einstweilen lediglich auf diese Mitteilung beschränke. Ich werde mich sofort mit dem Herrn Reichskanzler in Verbindung setzen, um zu erfahren, ob diese Nachricht auf Tatsachen beruht. Ich bitte Sie das Resultat meiner Anfrage beim Herrn Reichskanzler einstweilen abwarten zu wollen. Ich vertage hiermit die Sitzung auf eine Stunde.“

Schnell leerte sich der Sitzungssaal. Die Abgeordneten fluteten in die Restaurationsräume zurück, wo der Inhalt des Extrablattes mit großer Erregung besprochen wurde. Auf dem so heiß umstrittenen Boden von Samoa war deutsches Blut geflossen. Die Geschütze waren gewissermaßen von selber losgegangen und die mit elektrischem Fluidum übersättigte Luft hatte eine Entladung gefunden. War das der Krieg, oder war es noch möglich, unter Anspannung aller diplomatischen Künste, die Flut, die den Deich durchbrochen, in ihre Ufer zurückzudämmen? Und zwar so zurückzudämmen, daß kein Flecken auf dem nationalen Ehrenschilde zurückblieb? So, wie diese Depesche gefaßt war, stammte sie aus amerikanischer Quelle und man wußte aus Erfahrung, wie trübe diese Quelle in Zeiten nationaler Erregung floß. Vielleicht war, wenn anders in London der ehrliche Wille vorhanden war, diesen Konflikt als ein „untoward event“ zu betrachten und zu behandeln, eine Möglichkeit gegeben, noch einen modus vivendi zu finden. Das war der Strohhalm, an den sich die Erwägungen derer anklammerten, die sich der furchtbaren Verantwortung bewußt waren, einen Krieg zu entfesseln, der ohne weiteres die abendländische Welt in Flammen setzen mußte. Vielleicht hatte man in der Wilhelmstraße schon andere Nachrichten, obwohl die Schwierigkeit auf der Hand lag, den Schleier zu zerreißen, den das angelsächsische Kabelmonopol vor den Augen Europas zu weben im stande war.

Im allgemeinen hatte man aber das Gefühl, hier machtlos am Ufer eines Stromes zu stehen, dessen Wogen von einer höheren Gewalt emporgepeitscht wurden. Man saß hier mit gebundenen Händen, während die Weltenuhr draußen mit hartem Pendelschlag die Stunden maß und die Weltgeschichte ihren Gang ruhig weiterging, ohne daß schwache Menschenhände imstande waren, in die Speichen des Rades hineinzugreifen.

Einige Abgeordnete trieb es hinaus aus dem engen Raum des Gebäudes. Draußen auf dem Königsplatz fegte ein mürrischer Märzwind die kahlen Bäume des Tiergartens und ein unfreundlicher Regentag hatte die Straßen und Wege verödet. Nur schwach dröhnte das Brausen der Volksmenge und des Wagenverkehrs vom Brandenburger Tor herüber. Eine dichte Menschenmasse wogte unter den Linden auf und ab, nichts von der Hastigkeit des Berliner Lebens sonst. Man sah sich plötzlich einem Ungeheueren, Unerwarteten gegenüber, man fühlte, daß diese Stunden eine scharfe Scheide bildeten zwischen Vergangenheit und Zukunft.

Um ½5 Uhr eröffnete Graf Ballestrem den Reichstag von neuem wieder, machte aber nur die Mitteilung, der Reichskanzler sehe sich außerstande, heute bereits weitere Erklärungen abzugeben, sei jedoch bereit, morgen bei Eröffnung der Sitzung Aufschluß über die politische Lage zu geben. Hierauf wurde die Sitzung geschlossen.

Die Abendblätter enthielten keine weiteren Nachrichten, überhaupt schien der gewohnte Strom der Reuterschen Depeschen plötzlich versiegt zu sein. Die Leitartikel forderten ein festes Auftreten der Regierung gegenüber diesem englischen Übergriff, forderten strenge Sühne für das vergossene deutsche Blut, und doch mischte sich ein Ton der Unsicherheit in diese Betrachtungen, das Gefühl, England gegenüber zur See fast hilflos dazustehen mit den geringen eigenen maritimen Kräften, und vielleicht noch ohne Verbündete. Auch die Bündnisfrage wurde mit einer gewissen Zaghaftigkeit erörtert, es war unmöglich, die Tragweite des Dreibundes ohne weiteres unter solchen Umständen richtig einzuschätzen, und man fand nur darin schließlich einen zuversichtlichen Ton wieder, daß man versicherte, in einem solchen Konflikt sei das deutsche Volk, auch allein, entschlossen, den letzten Mann an die Verteidigung der nationalen Ehre zu setzen.

So verging der Abend. Bis tief in die Nacht hinein waren die Straßen von erregten Menschenmassen belebt. Man konnte sich nicht entschließen, zur Ruhe zu gehen, in fieberhafter Spannung weiteren Meldungen über die Ereignisse von Samoa entgegenharrend.

* *

*

Fürst Bülow schloß: „... und so haben wir denn von unserm diplomatischen Vertreter in London die Mitteilung erhalten, daß die englische Regierung zwar bereit sei, ihr Bedauern über den Zwischenfall auszusprechen, daß sie aber keineswegs in der Lage sei, ihrem Vorgehen irgendwelche Schuld beizumessen, diese trage vielmehr lediglich der deutsche Gouverneur von Samoa, der sich geweigert habe, den fremden Staatsangehörigen in ausreichender Weise seinen Schutz angedeihen zu lassen. Der englische Standpunkt ist in diesem Fall ein solcher, daß wir ihn unter keinen Umständen teilen können. Wir haben Herrn Dr. Solf angewiesen, jeden feindlichen Übergriff mit aller Entschiedenheit zurückzuweisen, das ist eine Auffassung, wie sie allein mit unserer nationalen Ehre vereinbar ist. Wie Sie bereits aus den Morgenblättern erfahren haben werden, sind die beiden englischen Schiffe später durch unsere Kreuzer „Thetis“ und „Cormoran“ nach einem längeren Gefechte vernichtet worden. Die diplomatischen Verhandlungen gehen weiter und ich kann dem hohen Hause die Zusicherung geben, daß von meiner Seite alles geschehen wird, was eine friedliche Beilegung dieses Konfliktes herbeiführen kann, doch wäre es töricht, zu verschweigen, daß unsere Hoffnungen in dieser Beziehung sehr gering sind. Nach den Nachrichten, die wir besitzen, scheint es im Gegenteil fast so, als ob dieser Zwischenfall nur eine Episode ist in einem Plane, der mit einer freundschaftlichen Politik dem Deutschen Reiche gegenüber in keiner Weise in Einklang gebracht werden kann. Sollten unsere Vorstellungen in London keinen Erfolg haben, so sind die Konsequenzen, die wir daraus zu ziehen haben, selbstverständlich. Ich bin natürlich außerstande, mich darüber auszusprechen, welche Maßnahmen in einem solchen Falle von uns zu treffen wären, noch auch darüber, welche Nachrichten über beunruhigende Maßregeln in England wir bereits besitzen. Ich bitte deshalb das hohe Haus, sich für heute mit diesen Mitteilungen zu begnügen und gebe meinerseits die Versicherung, daß ich bei einer ernsteren Wendung der Dinge keinen Moment zögern werde, dem hohen Hause entsprechende Mitteilungen zu machen. Sollten wir aber jetzt vor die große Entscheidung um unsere nationale Zukunft gestellt werden und sollten wir gezwungen werden, das Schwert zu unserer Verteidigung zu ziehen, so wird das geschehen unter dem Wahlspruch, den die deutsche Hansa zu ihrer Devise gemacht: Das Fähnlein ist wohl leicht an die Stange gebunden, doch es ist schwer, es mit Ehren wieder herunterzuholen.“

Brausender Beifall folgte diesen Worten des Reichskanzlers, in den Jubelrufen nationaler Begeisterung schaffte sich die gepreßte Brust Erleichterung. Als die Hochrufe langsam verhallten, erhob sich Graf Ballestrem und machte dem Hause die Mitteilung, daß zwei Anträge bei ihm eingebracht seien. Der Antrag Kardorff, von sämtlichen Parteien, bis auf die Sozialdemokraten, unterschrieben, forderte das Haus auf, dem Fürsten Bülow für seine Worte uneingeschränktes Vertrauen auszusprechen und eine weitere Erörterung einstweilen nicht eintreten zu lassen. Hingegen, fuhr er fort, verlangt ein Antrag Bebel und Genossen, das hohe Haus möge die Regierung auffordern, die Erledigung des Zwischenfalles von Samoa dem Haager Schiedsgericht zu überweisen.

Lebhafte Unruhe und stürmische Protestrufe folgten dieser Ankündigung. Kaum vernahm man noch, daß der Abgeordnete Bebel zu seinem Antrag das Wort zu ergreifen wünschte, so stand der ehemalige Drechslermeister bereits auf der Tribüne, aber es dauerte Minuten, bevor aus der pantomimischen Vorstellung, die der lebhaft gestikulierende Abgeordnete dort oben gab, hin und wieder ein Wort vernehmbar wurde. Er zog alle Register seiner Beredsamkeit. „Wir haben Sie immer gewarnt“, schrie er, „wir haben vergebens versucht die Verschleuderung des Volksvermögens für eine maritime Politik zu hintertreiben, die das ganze Ausland gegen unsere sogenannte Weltpolitik mobil gemacht hat, die uns bei allen Völkern verdächtigt hat und die dazu geführt hat, daß unsere Politik überall mit Mißtrauen verfolgt wird. Jetzt sehen Sie, wohin Sie mit dieser Weltpolitik gekommen sind. Ihr Staatsschiff, Herr Reichskanzler, hängt jetzt auf der kolonialen Korallenklippe, die Sie sich erst auf einer Konkursversteigerung mit vielen Millionen teuer genug gekauft haben. Hinter mir und meinen Genossen stehen drei Millionen deutscher Staatsbürger, die verlangen, daß dieser Zwischenfall isoliert bleibt, und daß seine Erledigung dem Haager Schiedsgericht überantwortet wird. Wir werden kein Mittel scheuen, selbst kein Mittel, welches Sie mißbilligen werden, um zu verhindern, daß Ihre unsinnige Politik uns in das furchtbare Unglück eines europäischen Krieges hineinführt. Es ist Ihre Sache, Herr Reichskanzler, das wieder auszugleichen, was Sie gesündigt, denn die Achiver, das sind wir, das steuerzahlende Volk, hat keine Lust, das auszubaden, was die Könige gesündigt. Wir haben keine Neigung, uns für das Phantom einer angeblichen nationalen Ehre auf dem Schlachtfelde hinmorden zu lassen. Was drüben in Australien geschehen ist, geht uns in der Heimat recht wenig an, sehen Sie zu, wie Sie mit den fremden Kabinetten fertig werden, denn das ist Ihr Geschäft, mit den fremden Völkern wollen wir, das arbeitende Volk, uns schon vertragen. Zwischen uns und den Reden und Telegrammen eines Herrn, der die Welt in stete Unruhe versetzt hat, besteht kein Zusammenhang. Wir mißbilligen seine Politik .....“

Ein Sturm der Entrüstung durchtoste das Haus, die Abgeordneten der rechten Seite und auch die Massen der Zentrumsabgeordneten, in denen der Funke nationaler Begeisterung zu glimmen begann, scharten sich um die Tribüne und manche derben Flüche und Verwünschungen schollen dem kreischenden Redner entgegen, dessen weitere Worte in dem allgemeinen Tumult untergingen. Auch auf den Tribünen machte sich laute Empörung geltend, und in dem brausenden Lärm verschwand auch der Schall der Präsidentenglocke, die Graf Ballestrem über dem wogenden Meer erhobener Arme lautlos schwang.

Langsam verhallte der Lärm, Herr Bebel wollte von neuem zu reden beginnen, aber der Präsident schnitt ihm den Faden ab mit den Worten: „Ich entziehe hiermit dem Abgeordneten Bebel das Wort“. Der Antrag Kardorff wurde mit 310 Stimmen angenommen, für ihres Genossen Antrag stimmten 48 Unentwegte. Die Sitzung wurde vertagt und schnell verließen die Abgeordneten das Reichstagsgebäude, das von einer nach Zehntausenden zählenden Menschenmasse umlagert wurde. Man hielt die einzelnen Herren auf der Straße an, um von ihnen zu erfahren, was Fürst Bülow gesagt. Fremde Menschen schüttelten sich die Hände, sprachen auf einander ein und die gemeinsame Not und Gefahr ließ alle Standesunterschiede vergessen, man war Mensch zu Mensch. Man sprach laut und erregt, war empört über das, was in Samoa geschehen, und suchte dadurch, daß man immer wieder versicherte, für des Volkes Sicherheit keine Opfer scheuen zu wollen, tapfer der drohenden Gefahr ins Auge zu sehen, die dumpfe innere Angst zu übertäuben, die Angst vor einer ungekannten, furchtbaren Gefahr, die jetzt vielleicht schon über des Weltmeeres Wogen gegen die Heimatküste herankam. Man zog wieder durch die Linden, umjubelte des Fürsten Bülow Wagen, stand stundenlang, aller Tagesarbeit vergessend, vor den grauen Mauern des Kaiserschlosses und zog wieder in die Wilhelmstraße, dort vor des ersten Kanzlers Heimstätte, geduldig ausharrend und schon erhob eine neue Gefahr drohend ihr Haupt.

In den schwarzen Strom der Menschen, der in gleichmäßigen Wellen zwischen den hohen Häuserreihen der Linden auf und nieder wogte, ergoß sich plötzlich von rechts her aus einer Zeitungsdruckerei ein schäumender Gießbach weißer Papierblätter, zerfloß in ihm, zerteilte sich, weiße Schaumköpfe auf die schwarzen Wellen spritzend, in weißen Strudeln das schwarze Wasser herumquirlend und wieder stockte der Strom. Mauergleich stand er, Totenstille herrschte und gierigen Blickes durchflog man die tanzenden Zeilen auf dem knitternden Papier und „Extrablatt“ — „Extrablatt“ gellte der Ruf der Verkäufer über der stummen Menge.

In der französischen Deputiertenkammer hatte ein Abgeordneter der nationalistischen Partei den Minister des Auswärtigen interpelliert über den Zwischenfall von Samoa. Er hatte gefordert, daß die französische Regierung sich gegenüber der neuen Konstellation in der Politik so verhalten möchte wie es die Ehre Frankreichs, seine Bündnispflicht gegenüber England und das Andenken an alte Schmach erfordere. Der Minister des Auswärtigen hatte darauf eine Darstellung der Ereignisse vor Apia gegeben, in der bekannten Form und hatte hinzugefügt, daß die deutsche Regierung in London strenge Genugtuung gefordert habe, darauf sei die Antwort ergangen: Man sei leider nicht in der Lage eine solche zu gewähren, im Gegenteil müsse man fordern, daß Deutschland seinerseits für den unmotivierten Angriff auf die englischen Schiffsmannschaften eine Genugtuung leiste. Man war demnach in Paris schon sehr genau über den Verlauf der diplomatischen Verhandlungen orientiert und wurde anscheinend von London aus auf dem Laufenden gehalten. „Er habe, so fuhr der Minister fort, unbedingt zuverlässige Nachricht durch Frankreichs diplomatischen Vertreter erhalten, daß man in London fest entschlossen sei, auf seinen Forderungen zu beharren. Wenn Deutschland durch das Verhalten seines Gouverneurs auf Samoa den Krieg vom Zaune gebrochen habe, so sei England entschlossen, den Handschuh aufzunehmen und, wie mir versichert wird, lassen die Vorbereitungen der englischen Flotte keinen Zweifel darüber zu, daß eine friedliche Beilegung des Zwischenfalles wenig wahrscheinlich ist. Man ist jenseits des Kanales der Ansicht, daß das Auftreten Deutschlands in internationalen Fragen seit Jahren ein derartiges gewesen ist, daß kein Zweifel darüber bestehen kann, daß Deutschland die Absicht hat, sich über die im internationalen Verkehr traditionellen Formen hinwegzusehen und in falscher Beurteilung seiner Machtmittel zur See es auf einen Bruch der Beziehungen zu den Völkern angelsächsischer Rasse ankommen zu lassen. Er stelle dem Hause anheim, ob dies der Moment sei, das provozierende Auftreten des deutschen Reiches in die gebührenden Schranken zurückzuweisen, auf daß man für alle Zukunft Ruhe vor diesem Friedensstörer habe. Er stelle es dem Hause anheim, ob Frankreich in der Lage sei, eine solche Beunruhigung der ganzen Welt durch Deutschland und insbesondere der Staaten, mit denen man einesteils durch nationale Traditionen verbunden sei und mit denen man andererseits einen Vertrag geschlossen habe, der zwar Frankreich im Kriegsfalle keine Verpflichtungen auferlege, es jedoch vor die Frage stelle, ob es die Hoffnung auf die Wiedererlangung ihm geraubter Länder auf ewig begraben solle“.

— Es hieß weiter in der Depesche, in der französischen Kammer hätten sämtliche Parteien (mit Einschluß der Sozialdemokraten) eine Tagesordnung eingebracht, die der Regierung in ihren Entschlüssen vollkommenes Vertrauen ausspreche. Diese Tagesordnung sei einstimmig angenommen worden und die Kammersitzung habe geschlossen unter Rufen: à Berlin, à Berlin! In Paris herrschte größte Begeisterung und eine Stimmung, die keinen Zweifel darüber ließ, daß man mit dem Ausbruch eines Krieges gegen Deutschland bereits in den nächsten Stunden rechne.

Eine weitere Meldung aus Genf ließ erkennen, daß in Brest, Cherbourg und Toulon Maßregeln zur Mobilisierung der Flotte getroffen würden.

Eine Depesche aus Brüssel wollte bereits wissen, der Befehl zur Mobilmachung der französischen Ostkorps sei schon am Vormittag ergangen.

Das war also das, worüber man so oft gesprochen hatte, was man so oft sich als in ferner Zukunft liegend ausgemalt hatte, das war der Krieg. Überall stockte der Pulsschlag auf einer Sekunde Dauer. Über die Vergangenheit, über das friedliche Leben des Tages machte man in Gedanken einen Strich, von heute und dieser Stunde an war man ein anderer als gestern und ehegestern. Das ganze Leben der Kulturwelt versank in einem Augenblick in Vergessenheit, das Leben der europäischen Völker ward in einer Stunde zurückgeschraubt um Jahrzehnte, um Jahrhunderte. Man stand wieder, die Flinte im Arm, als Volk in Waffen an des Reiches Grenzen.

Und immer weiter schäumte der Gießbach, Wirbel und Strudel ziehend in den dunklen Wogen der Menge. Dann flossen die Wasser wieder zusammen, breit und majestätisch, und dahin brauste ein breiter Strom, aus allen Seitenstraßen weiteren Zufluß an sich ziehend und wogte kaum sich einengen lassend von den Häusermauern, zu einem See sich erweiternd vor des alten Kaisers schlichtem Hause, dann wieder sich einpressend vor dem Zeughaus, wo die erkämpften Waffen und Fahnen stumme Zeugen waren von des preußischen Heeres Ruhm und Tapferkeit. Noch einmal eingeengt zwischen den Geländern der Steinbrücke floß er dann breit hinaus auf den weiten Platz vor dem Kaiserschloß. Und jetzt lohte sie auf die nationale Begeisterung des Volkes, und während man bisher stumm, gedrückt von dem plötzlich hereinbrechenden Unheil schweigend dahin gewandert war, jetzt brach der Sturm los unwiderstehlich, alles mit sich fortreißend und treibend, auch die behelmten Diener der öffentlichen Ordnung, die vergebens versucht hatten, die erregten Volksmassen in Reihen längs der Bürgersteige zu ordnen; alles durcheinander wirbelnd, so flutete der Strom der Menschenmenge hin auf den Schloßplatz, dort sich stauend und bis zu den Terrassen vor dem Schlosse emporschäumend und über sie hinwegleckend.

Und nun begann es irgendwo, einer fing an und die anderen stimmten ein, und wie mit dem donnernden Tosen der Brandung scholl er hinauf, der alte Siegessang der Hohenzollern, daß nicht der Rosse und Reisigen Macht, sondern des freien Mannes Liebe den Herrscherthron wie ein Fels im Meere gründet: „Heil Dir im Siegerkranz!“ Wie Sturmgebrüll, wie des Orkans Gewalt klang es, Zehntausende jubelten hier des Reiches Kaiser entgegen und nicht enden wollte es und immer wieder von neuem begann es, über den grauen Mauern des Schlosses schwebte flatternd im Märzwinde das königliche Blutpanier der Hohenzollern. Und hinter dem Balkon, auf dem einst Friedrich Wilhelm IV. die tiefste Demütigung erlitt, begann jetzt die eine Hälfte der Glastür zu zittern, sie wich nach innen zurück, eine Hand erschien oben am anderen Türrahmen, schob mühsam einen Riegel zurück, einen Moment sah man in das Dunkel des dahinter liegenden Raumes, dann ward eine blaue Uniform sichtbar und festen Schrittes trat der Kaiser auf den Balkon. Er schien zu zögern, wandte sich nochmals nach rückwärts, winkte mit der Hand, die Kaiserin stand neben ihm, und während der Gesang plötzlich stockte und abflaute und sich in die Tiefe des Lustgartens bis hinten zum Museum verlor, wo er zwischen den Gebäuden langsam im Widerhall erstarb, brausten dem Kaiser donnernde Hochrufe entgegen. Er legte die Hand grüßend an den Helm, sprach zu der Kaiserin, wies auf die Menschenmassen dort unten vor ihm und grüßte wieder und wieder. Und von neuem begann der Gesang, diesmal das alte Sturmlied von anno 70: „Die Wacht am Rhein“, das unser Volk auf seinem Siegeszuge geleitet. Es ward von neuem hinausgesungen, des Reiches Schirmherrn das Gelübde bietend, daß auch in dieser ernsten Stunde des Volkes Heer treue Wacht halten werde an des Reiches Westgrenze.

Und immer neue Jubelrufe erschollen, als neben dem Kaiser die schlanke Gestalt des Kronprinzen auf dem Balkon erschien. Kaiser Wilhelm legte seinem Sohne die Hand auf die Schulter, zu ihm eindringlich sprechend. Dann trat er an die Brüstung des Balkons und stützte sich mit der Linken auf ihren steinernen Rand, festen Blickes auf die Menge herniederschauend, und als sich sein Blick nach links verlor, wo die Via triumphalis der Linden bis an den Säulenbau des Brandenburger Tores schwarz von Menschen sich schier endlos dehnte, und er den Blick dann wieder zurückwandte auf die Menschenmasse vor ihm, die mit erhobener Rechten ihm gleichsam neue Heeresfolge zuschwor, da führte er in tiefer Ergriffenheit die Hand an die Augen, von denen eine Träne hernieder perlte. Da ward es leise still dort unten, ein jeder fühlte, daß in dieser heiligen Stunde des Kaisers Herz zusammenschlug mit dem des Volkes. Der Kaiser schien sprechen zu wollen, man sah wie er die Lippen bewegte, doch von neuem brauste der Jubel empor und mit einer kurzen, schnellen Bewegung trat der Kaiser zurück von der Brüstung, winkte noch einmal und verschwand mit der Kaiserin und dem Kronprinzen im Dunkel des Zimmers. Da kam plötzlich neue Bewegung in die Menge, über den Köpfen derselben erblickte man den oberen Teil einer Droschke, die sich langsam und nur ruckweise vorwärts zu schieben vermochte, bis sie kurz vor der Schloßbrücke still hielt und wie ein Wrack in der Brandung hilflos liegen blieb. Dann öffnete sich eine schmale Gasse und langsam erkämpfte sich der Reichskanzler Fürst Bülow, von stürmischen Rufen begrüßt, den Weg zum Schloß. Erst spät am Abend kehrte der Kanzler, der sich nur schwer aller derer erwehren konnte, die ihm die Hand schütteln wollten, aus dem Schlosse in sein Palais zurück. Inzwischen hatte der Telegraph auf allen Stationen zwei inhaltsschwere Worte übermittelt: Krieg mobil.

* *

*

Noch an demselben Abend wurden sämtliche diplomatischen Vertreter des Reiches im Ausland über die politische Lage dahin informiert, daß die Verhandlungen in London völlig ergebnislos verlaufen seien und daß die deutsche Regierung der drohenden Gefahr Rechnung getragen habe, indem sie die Mobilisierung des Landheeres, sowie der Flotte angeordnet habe. Es herrsche noch kein Kriegszustand, aber man müsse auf Grund der Nachrichten, die man aus England erhalten habe, befürchten, daß die englische Flotte ohne Kriegserklärung die deutschen Häfen und Küsten angreifen werde, wie das ja vom Zivillord der englischen Admiralität und in der englischen Presse in der letzten Zeit öfters ausgesprochen worden sei. Sollte die telegraphische Verbindung zwischen Berlin und dem Auslande unterbrochen werden, wie das zu erwarten sei, so seien die diplomatischen Vertreter des Reiches angewiesen, ihren letzten Instruktionen gemäß, die am Tage vorher noch in einer chiffrierten Depesche versandt worden seien, zu handeln. Die Vorgänge in Paris legten die ernstesten Befürchtungen nahe, daß Frankreich sich dem britischen Feinde anschließen werde, ja daß es vielleicht von vornherein gesonnen sei, die Operationsbasis zu Lande gegen die deutschen Grenzen abzugeben. Es scheine, daß Abmachungen zwischen London und Paris beständen, derartig, daß man annehmen könnte, die Mobilisierung des französischen Heeres sei bereits weiter gediehen, als die französische Presse in den letzten Tagen habe erkennen lassen. Jedenfalls sei zu befürchten, daß die französische Flotte gleichzeitig mit der englischen vorgehen werde. Es sei so gut wie sicher, daß Österreich sich Deutschland anschließen werde, soweit es überhaupt über seine militärischen Kräfte in Anbetracht der inneren Krisis werde verfügen können. Nach Meldungen aus Rom gewinne es den Anschein, daß England durch ein Ultimatum, welches durch ein plötzliches Erscheinen der englischen Flotte vor den italienischen Häfen gestützt werde, Italien zum Abfall vom Dreibund drängen werde. Man hoffe, daß Italien sich durch englische Drohungen nicht zwingen lassen werde, seine Dreibundsverpflichtung zu ignorieren. Die Entscheidung hänge in Rom jedenfalls an Stunden, die letzte Versicherung von seiten der italienischen Regierung laute dahin, daß sie in der gegenwärtigen Krisis es mit ihrer Ehre nicht für vereinbar halte, alte Bündnisverpflichtungen zu ignorieren, doch sei dem gegenüber zu bedenken, daß solche Entschlüsse vielleicht doch durch ein übermächtiges Auftreten einer feindlichen Macht wankend gemacht werden könnten. Einstweilen sei man also ganz auf sich selber angewiesen und jedenfalls habe man die Macht des ersten Anpralls allein auszuhalten. Daß Rußland sich neutral verhalten werde, sei so gut wie sicher.

Als Fürst Bülow nach durcharbeiteter Nacht in früher Morgenstunde, da bereits der junge Tag durch die Vorhänge schimmerte, seinem Legationssekretär die eben eingelaufene letzte Post abnahm, fand er oben aufliegend ein offizielles Schreiben des deutschen Botschafters in London. Er öffnete es und durchflog es.

„Da teilt uns unser Botschafter offiziell mit, die Universität London habe Sr. Majestät dem Kaiser am 10. März die juristische Doktorwürde verliehen in Anerkennung seiner großen Verdienste um die Erhaltung des Weltfriedens“.

„Das nennt man einen Treppenwitz der Weltgeschichte“, sagte der Kanzler, „kommen Sie, Hollmann, jetzt wollen wir noch einige Stunden schlafen! Den ersten Vortrag bitte ich mir um 8 Uhr zu halten.“

Wie einst zwischen Odins Adler und dem Drachen Nidhöggr das Eichhörnchen Ratatösker am Stamme der Weltesche auf und nieder springend Zankworte hin und her trug, den nimmermüden Streit zwischen den Kämpfern des Lichtes und den dunklen Mächten immer aufs neue entfachend, so weckte der elektrische Funke jetzt den Drachen der Zwietracht aus seinem Schlummer. An allen Kontaktpunkten, da wo die Midgardschlange der modernen Welt, die alle Länder umschlingt, ihren Rachen öffnet und ihre blanken Zähne bleckt, leuchtete jetzt der kleine, grüne Funke des Unheils auf. In der Abendstunde des 19. März rasselten an allen Apparaten die elektrischen Glocken, tönte das ratternde Geräusch des Morsetelegraphen, ein kurzer Streifen weißen Papieres erschien mit den inhaltschweren Worten: Krieg mobil.

Auf allen Redaktionen tönten in später Abendstunde die Telephonklingeln: Extrablattmeldung aus Berlin, und mit zitternden Federzügen entstanden auf dem Papier die wenigen Zeilen, die 60 Millionen die Kunde zutragen sollten, daß der Kaiser die Mobilisierung der Land- und Seemacht befohlen habe.

Noch war man außer stande, die ganze Wucht dieses Ereignisses zu erfassen und schon lag das weiße Blatt am Rande des Setzerkastens, die bleiernen Lettern fügten sich aneinander, und hinein gingen diese kurzen Metallstreifen in die Maschine, die mit sausendem Schwunge diesen unscheinbaren Bissen erfaßte und herumwirbelte. Und heraus flatterten die weißen, gedruckten Papierfetzen, von Dutzenden geschäftiger Hände erfaßt, die sie hinaustrugen auf die Straße, wo sie den Strom des Lebens plötzlich zum Stillstand brachten.

Krieg mobil! — Die Extrablätter klebten bereits an allen Straßenecken und an allen Schaufenstern, wo sich die Menge vor ihnen staute und wo man mit starren Augen immer wieder die wenigen Worte las, daß der Kaiser sein Volk rufe.

Als erster Tag der Mobilmachung galt der 20. März. Das ganze friedliche Leben des Volkes stand still. Der Arbeiter legte sein Werkzeug nieder und ging heim. In allen Schreibstuben und Kontoren ward es leer und in der stillen Arbeitsklause des Gelehrten hatte die Feder Ruhe. Des Kaisers Ruf war durch das Land gegangen und man bestellte sein Haus, um morgen hinauszuziehen auf die Sammelplätze, auf die Kasernenhöfe, um sich dort als wehrhafter Mann einzureihen und des Befehles zu harren, der das Volk in Waffen an die Grenzen führen sollte.