Note sur la transcription: Les erreurs clairement introduites par le typographe ont été corrigées. L'orthographe d'origine a été conservée et n'a pas été harmonisée. Les numéros des pages blanches n'ont pas été repris.

PAR

EUG. MULLER

Ouvrage contenant 37 illustrations.

PARIS

LIBRAIRIE CH. DELAGRAVE

15, RUE SOUFFLOT, 15

1897

CURIOSITÉS

HISTORIQUES ET LITTÉRAIRES

SOCIÉTÉ ANONYME D'IMPRIMERIE DE VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE

Jules Bardoux, Directeur.

Nous réunissons dans ce volume un grand nombre de faits, d'observations, de souvenirs de tous les temps, de tous les pays, empruntés à toutes les histoires, à toutes les littératures, et se rapportant aux ordres de choses les plus variés.

Après avoir butiné en tous sens dans les divers domaines intellectuels, nous avons voulu offrir à chacun la facile assimilation de notre butin.

Colligées au hasard de nos lectures, de nos études, les notes se succèdent sur les pages de ce livre sans classement méthodique. Elles devront, nous semble-t-il, au disparate, au contraste même de leur rapprochement, d'éveiller et retenir mieux l'intérêt sur un ensemble qui est empreint d'un caractère instructif bien réel.

Les matières groupées ici, une fois connues par la première lecture, seront aisément retrouvables à l'aide de la table par ordre alphabétique de sujets placée à la fin du recueil, qui ainsi se transformera en une sorte d'ample memento historique et littéraire, dont on reconnaîtra, croyons-nous, la très usuelle utilité.

E. M.

| Figure | 1. | —Tycho-Brahé, astronome | 9 |

| — | 2. | — Un hussard en 1692 | 16 |

| — | 3. | —Testons et écus d'or | 26 |

| — | 4. | —Monsieur l'abbé prend du tabac | 33 |

| — | 5. | —Costume du doge de Venise | 41 |

| — | 6. | —Jean Bocold et sa femme | 49 |

| — | 7. | —Frontispice d'un recueil de sceaux | 57 |

| — | 8. | —Le chapelet de l'Espagnol | 65 |

| — | 9. | —La boîte de Latude | 73 |

| — | 10. | —Le Gazetier cuirassé | 81 |

| — | 11. | —Homme de qualité en habit d'hiver | 89 |

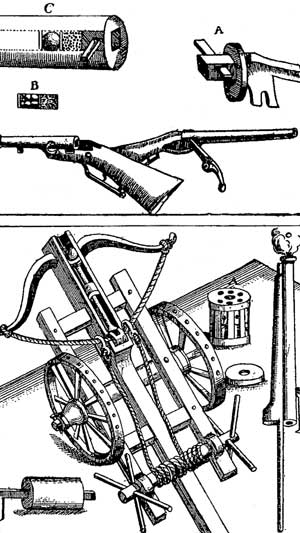

| — | 12. | —Armes à feu se chargeant par la culasse | 96 |

| — | 13. | —La question toulousaine | 106 |

| — | 14. | —Pou-taï, dieu du contentement | 113 |

| — | 15. | —Le duc de Joyeuse | 123 |

| — | 16. | —Volange dans le rôle de Jeannot | 129 |

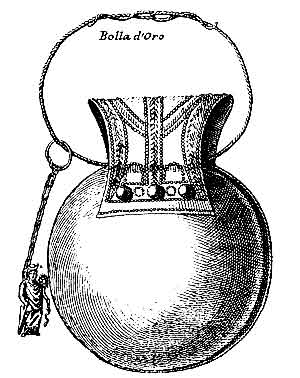

| — | 17. | —Bulle d'or romaine | 136 |

| — | 18. | —Matrone romaine et son enfant | 137 |

| — | 19. | —Figure d'un Potuan | 144 |

| — | 20. | —Un habitant du pays de Musique | 144 |

| — | 21. | —Estampe satirique contre Maupeou | 152 |

| — | 22. | —Portrait de Christophe Colomb | 161 |

| — | 23. | —Masaniello | 170 |

| — | 24. | —Caricature sur Pierre de Montmaur | 176 |

| — | 25. | —Autre caricature sur le même | 177 |

| — | 26. | —L'Espagnol sans Gand | 188 |

| — | 27. | —Le ferblantier marchand de lampes au dix-septième siècle | 195 |

| — | 28. | —Les vérités du siècle d'à-présent | 205 |

| — | 29. | —Inauguration d'un dieu Terme | 214 |

| — | 30. | —Frontispice du Blason de la Toison d'or | 222 |

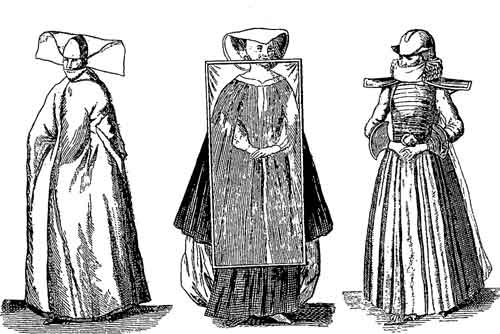

| — | 31. | —Divers costumes de deuil au dix-huitième siècle | 231 |

| — | 32. | —Préparation du moretum | 241 |

| — | 33. | —Le régicide Damiens dans son cachot | 249 |

| — | 34. | —Le bon temps revenu | 257 |

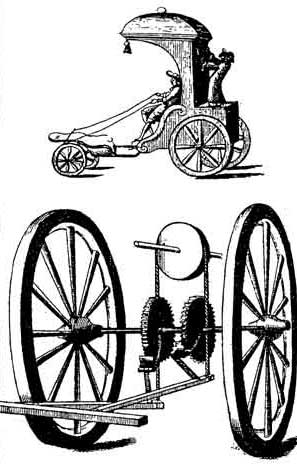

| — | 35. | —Le premier vélocipède | 267 |

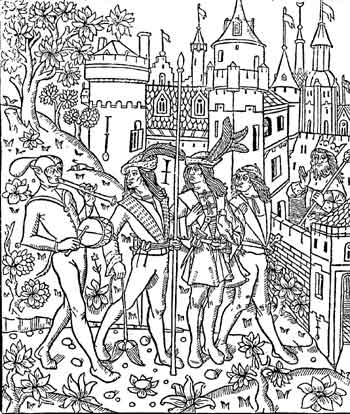

| — | 36. | —Déduits de la chasse | 275 |

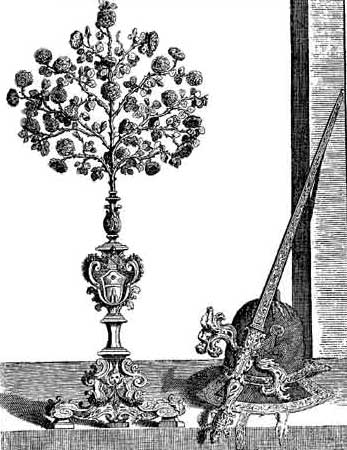

| — | 37. | —La rose d'or | 286 |

1.—Le principe des aérostats est très clairement indiqué dans les œuvres de Leibnitz (mort plus d'un demi-siècle avant la découverte de Montgolfier).

«Si l'industrie humaine, dit le grand savant allemand, pouvait nous procurer des corps plus légers que l'air, on ne serait point sans espérance de trouver un jour le moyen de voler.

«C'était le sentiment de Lana (physicien de Brescia, mort en 1687), auteur très subtil, suivi en ce point par Vossius; et on l'établit de cette manière:

«Soit un vase sphérique assez grand pour que l'air qu'il renferme soit plus pesant que le vase lui seul. L'air ayant été pompé par la méthode que l'on sait, et le vase étant bouché hermétiquement, ce vase sera alors plus léger qu'un pareil volume d'air. Or un corps plus léger qu'un fluide de même volume monte dans ce fluide: donc le vase dont nous parlons montera dans les airs.»

Suit un calcul pour démontrer la justesse de cette théorie.

Sans doute ce n'est pas pratique, car la seule pression atmosphérique détruirait ce vase idéal où l'on aurait fait le vide; il faut, en même temps que la légèreté de l'enveloppe, une tension intérieure. Toutefois l'idée mère de l'aérostat est là, et, comme on le voit, déjà empruntée à des auteurs antérieurs.

2.—Dans le temps où, par suite de la révocation de l'édit de Nantes, on poursuivait en France les protestants qui ne voulaient pas 2 abjurer, un ambassadeur d'Angleterre demanda à Louis XIV la liberté de ceux qui étaient détenus pour cause de religion.

Le monarque lui répondit: «Que dirait le roi d'Angleterre si je lui demandais les prisonniers détenus à Newgate (prison de Londres où l'on enferme les malfaiteurs)?

—Sire, répliqua l'ambassadeur, le roi mon maître les accorderait à Votre Majesté, si elle les réclamait comme étant ses frères.»

3.—Quelles œuvres ont été exemptes de critique? Quand Perrault publia le recueil de Contes de vieilles ou Contes de fées qui depuis a charmé tant d'enfances, et que l'on considère aujourd'hui comme un des chefs-d'œuvre de la littérature française, il fut le premier à croire qu'un tel ouvrage était indigne d'un académicien; et il le donna au public comme écrit par son jeune fils Perrault d'Armancourt. D'autre part on fit courir à ce propos le quatrain suivant:

Publiez donc des chefs-d'œuvre!

4.—«Cette personne est pour moi à pendre et à dépendre,» dit-on vulgairement de quelqu'un dont on peut disposer sans aucune réserve.

Cette façon de parler a été détournée de sa forme primitive, qui était à vendre et à dépendre, ce dernier mot étant synonyme de dépenser (d'où nous est resté le mot dépens).

«L'avoir (le bien) n'est fait que pour dispendre,» dit un vieux poète.

Sous Louis XV, un ministre en crédit disait encore que, depuis son élévation, les plus grands seigneurs étaient devenus ses amis à vendre et à dépendre.

5.—Depuis quelques années, les médecins prescrivent assez souvent à leurs malades le régime dit lacté, qui consiste à se nourrir exclusivement de lait pris en assez grande quantité. Ce mode d'alimentation n'est pas, ainsi qu'on pourrait le croire, nouveau dans la diététique. On peut citer comme exemple notable ce passage extrait d'un recueil publié au commencement du dix-huitième siècle:

3 «Quoiqu'un tempérament délicat ait obligé Molière à ne vivre que de lait pendant les dix dernières années de sa vie, il lui arrivait cependant de rester cinq ou six heures à table avec les meilleurs convives et les plus grands buveurs, qui faisaient large chère pendant qu'il n'avait d'autre mets que son lait.»

6.—Il y avait autrefois en Danemark une loi qui autorisait tout noble à tuer un roturier, sous la seule condition de déposer un écu sur le cadavre. Un des rois du pays, ayant inutilement cherché à déraciner cet abus, n'en put venir à bout qu'en rendant une loi qui autorisait un vilain à tuer un noble, sous la condition de déposer deux écus sur le cadavre.

Dès lors les uns et les autres donnèrent à leurs capitaux une autre destination.

7.—Pensées sur la guerre.—«Une maladie nouvelle s'est répandue en Europe: elle a saisi nos princes et leur fait entretenir un nombre désordonné de troupes. Elle a des redoublements et elle devient nécessairement contagieuse: car, sitôt qu'un État augmente ce qu'il appelle ses troupes, les autres soudain augmentent les leurs; de façon qu'on ne gagne rien par là que la ruine commune. Et on nomme paix cet état d'efforts de tous contre tous... Aussi l'Europe est-elle si ruinée que les particuliers qui seraient dans la situation où sont les trois puissances les plus opulentes de cette partie du monde n'auraient pas de quoi vivre.

«Nous sommes pauvres avec les richesses et le commerce de l'univers; et bientôt, à force d'avoir des soldats, nous n'aurons plus que des soldats; et nous serons comme des Tartares.

«La suite d'une telle situation est l'augmentation perpétuelle des tributs (impôts). Il n'est plus inouï de voir des États hypothéquer leurs fonds pendant la paix même, et employer pour se ruiner des moyens qu'ils appellent extraordinaires, et qui le sont si fort que le fils de famille le plus dérangé les imaginerait à peine.»

Cette page, qu'on croirait écrite d'hier, a pourtant près d'un siècle et demi de date, car elle est prise dans l'Esprit des lois, publié par Montesquieu en 1748.

8.—L'engouement actuel pour la vélocipédie donne de l'à-propos 4 à la vogue qu'obtinrent au commencement de ce siècle des appareils de locomotion appelés vélocifères. «Les vélocifères, dit un contemporain, sont des voitures d'un nouveau genre destinées à aller comme le vent. Elles sont montées sur des roues très légères, qui ne paraissent pas être des roues de fortune pour les inventeurs.» Un célèbre chansonnier de l'époque, Armand Gouffé, fit les couplets suivants sur l'invention, au moment où elle semblait avoir un grand succès:

9.—La qualification de gothique appliquée à l'écriture manuscrite ou imprimée, vient de ce que Ulphilas, évêque des Goths au cinquième siècle, en fut l'inventeur, et s'en servit pour une traduction de la Bible dans la langue des peuples dont il était le pasteur.

10.—Le duc de Bedford—lisons-nous dans le Mercure de France de 1787—ayant fait semer, le premier, du gland dans ses terres, la nation fit frapper une médaille en son honneur avec cette inscription: Pour avoir semé du gland.

11.—Le pape Sixte-Quint disait à ceux qui tenaient le vendredi pour un jour néfaste qu'il estimait personnellement ce jour plus que tous les autres de la semaine,—ce qui, par parenthèse, pouvait paraître une superstition en sens contraire,—parce que c'était le jour de sa naissance, le jour de sa promotion au cardinalat, de son élection à la papauté et de son couronnement.

François Ier assurait que tout lui réussissait le vendredi.

12.—On ne peut accuser Jules César ni de petitesse d'esprit ni de manque de courage, et on ne le soupçonnera pas d'avoir été ouvertement superstitieux, comme la plupart des Romains de son temps. Cependant un historien nous apprend que ce héros, ayant une fois versé son char, n'y monta plus depuis sans réciter, trois fois de suite, certaines paroles fatidiques, qui étaient réputées avoir la vertu de prévenir cette espèce d'accident.

13.—Un compilateur de la fin du siècle dernier (1798), qui d'ailleurs ne cite pas l'autorité sur laquelle repose cette assertion, dit ceci:

6 «Le nom de Bourbon, qui était le nom de la famille royale en France, venait d'un fief que possédait autrefois cette famille, dont le chef jouissait à peine de six cent livres de rentes. Ce fief était une espèce de bourbier ou marais fangeux; et c'est pour cela qu'il s'appelait le fief bourbeux, d'où est venu le nom de Bourbon.»

Du reste, si nous ouvrons les écrits de l'époque où la famille des Bourbons parvint au trône, nous y voyons maintes fois des allusions faites à cette analogie de nom.

En voici deux exemples pris dans la Satire Ménippée: «Ce fut le 12 du mois de mai 1593 que s'ouvrirent les états de la Ligue contre Henri IV, par une procession solennelle et un sermon prononcé par Boucher, curé de Saint-Benoît de Paris, qui prit pour texte ce verset du Psalmiste: Eripe me, Domine, de luto fæcis (délivrez-moi, Seigneur, de cette lie bourbeuse), établissant le rapprochement entre les mots bourbe et Bourbon, et donnant à entendre que le roi prophète avait prédit la chute de la maison de Bourbon.»

D'autre part, la harangue que l'auteur de la Satire Ménippée met dans la bouche du sieur d'Aubrai, parlant pour le tiers état, commence ainsi: «Par Notre-Dame, Messieurs, vous nous la baillez belle. Il n'était besoin que nos curés nous prêchassent qu'il fallait nous débourber et nous débourbonner. A ce que je vois par vos discours, les pauvres Parisiens en ont dans les bottes bien avant, et sera prou (bien) difficile de les débourber.»

14.—On explique ainsi la présence d'une harpe dans les armes du royaume d'Irlande. En Irlande et dans le pays de Galles, la harpe du barde a toujours été en honneur. Bien qu'on la trouve dès longtemps parmi les insignes de la puissance royale, ce n'est qu'au seizième siècle que l'Irlande prit une harpe dans ses armes.

La harpe du célèbre O'Brien fut portée à Rome au onzième siècle, et les papes la conservèrent jusqu'au seizième siècle. Dans l'intervalle, Rome la remit à Henri II, comme un signe de ses droits sur l'Irlande, et les Irlandais ne pouvaient résister à celui qui possédait la harpe et la couronne d'O'Brien.

La harpe fut rapportée à Rome, et plus tard envoyée à Henri VIII, comme défenseur de la foi. C'est depuis lors que l'Irlande a une harpe dans ses armes.

15.—Un breuvage de luxe chez les anciens Américains.—Note 7 extraite du Voyage de Guillaume Schouten, qui découvrit le détroit dit de Lemaire:

«30 mai 1616. Le roi d'une île nous envoya deux petits pourceaux. Le même jour le roi d'une autre île vint nous voir; il était accompagné d'au moins 300 hommes qui étaient tous ceints par le milieu du corps d'une certaine herbe dont ils composent leur boisson... Vint ensuite une troupe de villageois qui apportèrent avec eux une grande quantité de cette même herbe verte, qu'ils appellent kava. Ils commencèrent tous à mâcher cette herbe avec les dents, laquelle étant mâchée bien menu, la prenaient hors de leur bouche et la mettaient tous ensemble dans une grande auge ou plat de bois, et ils jetèrent de l'eau par-dessus, puis remuèrent pour bien faire le mélange; puis de cette liqueur emplirent des moitiés de noix de coco, qu'ils offrirent aux deux rois, qui, ainsi que les nobles de leur entourage, en firent leur malvoisie.

«Les villageois firent aussi présent de cette suave boisson à nos marins, comme d'une chose rare et délicate; mais la vue de la brasserie (c'est un buveur de bière qui écrit) avait pleinement étanché la soif de nos hommes.»

Si singulière que puisse paraître cette préparation, il est de notoriété qu'elle a son analogue à notre époque. En effet, dans plusieurs régions de l'Amérique espagnole ou portugaise, la chicha, boisson nationale, a pour éléments des grains de maïs d'abord grillés et écrasés grossièrement, puis réduits en pâte à belles dents par les membres de la famille et par les amis qui veulent bien concourir à ce travail domestique. La pâte insalivée (comme disent les historiens de ce répugnant breuvage) est mélangée à une décoction de feuilles de maïs, dans laquelle on la fait bouillir. On laisse ensuite le mélange en repos. Une fermentation s'établit; et, au bout de trois ou quatre jours, on se trouve en possession d'une liqueur très agréable, ayant toutes les qualités enivrantes du meilleur vin.

16.—Les divers peuples de la Grèce, mais plus particulièrement les habitants de Tanagra, aimaient passionnément les combats de coqs. Toutefois, chez les Athéniens, ce genre de divertissement, qui d'ailleurs intéressait beaucoup les citoyens, avait une origine en quelque sorte traditionnellement patriotique, que Buffon rapporte ainsi, d'après un ancien auteur:

8 Thémistocle allait combattre les Perses, et, voyant que ses soldats montraient peu d'ardeur, leur fit remarquer l'acharnement avec lequel des coqs se battaient. «Voyez, leur dit-il, le courage indomptable de ces petits animaux; cependant ils n'ont que le désir de vaincre; et vous hésiteriez, vous qui combattez pour vos foyers, pour le tombeau de vos pères, pour la liberté!»

Ce peu de mots suffit pour ranimer le courage de l'armée, et Thémistocle remporta la victoire. Ce fut en mémoire de cet événement que les Athéniens instituèrent une fête qui se célébrait par des combats de coqs.

17.—Tassoni, poète italien, est célèbre comme auteur du poème intitulé la Secchia rapita (le seau enlevé), dont le sujet est rigoureusement historique et que voici:

En 1005, quelques soldats républicains du Modenais enlevèrent un seau appartenant à un puits public de Bologne. C'était, au fond, dit un historien, une affaire d'un petit écu; mais elle dégénéra en une guerre longue et très sanglante. Henri, roi de Sardaigne, vint au secours des habitants de Modène, au nom de l'empereur Henri II, son père. Il les aida à se maintenir dans la possession du fameux seau; mais il fut fait prisonnier dans une bataille. L'empereur offrit pour sa rançon une chaîne d'or qui ferait le tour de Bologne, quoique cette ville eût sept milles de circonférence. Les Bolonais refusèrent de le rendre. Enfin, au bout de vingt-deux ans de prison, le malheureux prince mourut de langueur. Son père l'avait devancé. Son tombeau existe encore dans l'église des dominicains de Bologne. Et l'on montra longtemps dans la cathédrale de Modène le fatal seau, enfermé dans une cage de fer.

18.—Tycho-Brahé, célèbre astronome danois, né en 1546, mort en 1601, qui fut un des savants les plus justement honorés de son temps, alliait à une entente profonde des phénomènes célestes une sorte de naïve confiance dans les données de ce qu'on appelait alors l'astrologie judiciaire et dans l'art des présages, en y ajoutant même certaines faiblesses absolument indignes d'un esprit aussi élevé.

Le hasard lui ayant permis d'établir, à ce qu'on assure, sur les conjonctions des astres quelques horoscopes auxquels l'événement donna raison, il se livrait fréquemment au travail des prédictions. On prétend 9 qu'il avait annoncé à l'amiral Pedor Galten qu'il aurait la tête tranchée,—ce qui se réalisa à dix ans de distance.

Fig. 1.—Tycho-Brahé, d'après les Portraits des hommes illustres de Danemark (1716).

Il avait très sérieusement dressé, d'après les mouvements célestes, 10 un tableau annuel de 32 jours, qu'il croyait être néfastes à ceux qui voulaient entreprendre quelque chose, comme se marier, se mettre en voyage, changer de pays ou de maison. Voici ce tableau:

Janvier, 1, 2, 4, 6, 11, 12, 20.—Février, 11, 17, 18.—Mars, 1, 4, 14, 15.—Avril, 10, 17, 18.—Mai, 7, 18.—Juin, 6.—Juillet, 17, 21.—Août, 20, 21.—Septembre, 16, 18.—Octobre, 6.—Novembre, 6, 18.—Décembre, 6, 11, 18.

Ajoutons que lorsque, en sortant de chez lui, la première personne qu'il rencontrait était une vieille femme, il s'en retournait aussitôt, persuadé que cette rencontre était de mauvais augure. Il en usait de même lorsque dans ses voyages un lièvre venait à traverser la route qu'il suivait, etc.

19.—Il y avait à Édimbourg, lisons-nous dans les Mémoires de la savante Mary Sommerville, un idiot appartenant à une famille respectable et doué d'une mémoire prodigieuse. Il assistait régulièrement au service le dimanche; et, de retour chez lui, il pouvait répéter, mot pour mot, le sermon, en désignant même les endroits où le prédicateur avait toussé, ou s'était arrêté pour se moucher.

«Pendant une excursion chez les Highlands, ajoute le même auteur, nous rencontrâmes un autre idiot qui savait si bien la Bible par cœur que si on lui demandait où se trouvait tel verset, il le disait sans hésiter et répétait aussitôt le chapitre tout entier.»

Toutefois, ces exemples de mémoires prodigieuses se rencontrent chez des gens très intelligents. Le docteur Gregori d'Édimbourg nous en fournit la preuve. «Mon mari, qui était très bon latiniste, ayant rencontré une citation latine dans un livre qu'il lisait, sans savoir d'où elle était tirée, s'adressa au docteur.

«—Prenez tel auteur, lui dit celui-ci; il y a bien quarante ans que je ne l'ai pas lu, mais je crois que vous trouverez ce passage au milieu de tel chapitre.»

«Et c'était bien comme le docteur l'avait dit.»

20.—M. de Chabrol, alors préfet de Montenotte, se présenta, un jour de réception, aux Tuileries, devant l'empereur. Napoléon l'interpelle avec brusquerie: «Monsieur le préfet, lui dit-il, qu'êtes-vous venu faire ici?—Sire, dit M. de Chabrol en s'inclinant, je suis venu visiter mon beau-père, le prince Lebrun, qui est malade.—Monsieur, 11 répliqua Napoléon, si vous n'étiez si jeune, vous sauriez que les devoirs de l'État passent avant les devoirs de famille. Mais on me donne des préfets qui sortent de nourrice! Quel âge avez-vous?—Sire, répondit M. de Chabrol, en parfait courtisan, sans se laisser intimider par le regard que Napoléon braquait sur lui, j'ai tout juste l'âge qu'avait Votre Majesté quand elle gagna la bataille d'Arcole.»

L'empereur tourna le dos en pirouettant sur ses talons; mais quelques jours après M. de Chabrol était nommé préfet de la Seine, en remplacement du comte Frochot, compromis par sa faiblesse dans la conspiration du général Malet.

21.—Après la mort de Henri III, son successeur, Henri IV, se trouvant dans la plus grande détresse, ce fut Nicolas de Sancy, son ambassadeur auprès des cantons suisses, qui le secourut le plus efficacement, en mettant en gage, chez des usuriers de Metz, le superbe diamant connu plus tard sous le nom de Sancy.

Ce diamant, trouvé sur le champ de bataille de Granson, où il avait été perdu par le duc de Bourgogne, dans la précipitation de sa fuite, pendant sa défaite en 1476, avait été vendu, par le soldat qui l'avait ramassé, à un curé, qui le lui avait payé un écu. Des mains du duc de Florence, il était passé au malheureux roi de Portugal Dom Antoine, qui, réfugié en France, l'avait livré à Sancy, pour une soixantaine de mille francs.

Sancy, qui voulait emprunter pour le Béarnais sur cette magnifique pierre, envoya son valet de chambre la chercher à Paris, où il l'avait laissée, lui recommandant bien de prendre garde qu'il ne fût volé au retour par quelques-uns des brigands qui infestaient les routes.

«Ils m'arracheront plutôt la vie que votre diamant,» répondit le fidèle serviteur, faisant entendre qu'il l'avalerait, quelle qu'en fût la grosseur.

Ce que Sancy craignait arriva. Son valet de chambre ne paraissant pas, il s'informa et apprit enfin qu'un homme tel qu'il le désignait avait été trouvé assassiné dans la forêt de Dôle, et que des paysans l'avaient enterré. Sancy se transporta sur les lieux, fit exhumer le corps: il reconnut son domestique, le fit ouvrir par un chirurgien, et retrouva le diamant, dont il fit le noble usage qu'il avait projeté.

22.—La première école de natation convenablement installée sur 12 la Seine, à Paris, ne date que de l'été de 1789. Elle fut établie à la pointe de l'île Saint-Louis, par un sieur Turquin, autorisé par privilège exclusif du roi.

Le Journal de Paris du 24 juin 1789 constate que «LL. AA. RR. les ducs d'Orléans et de Bourbon, ayant reconnu le mérite de cet établissement, ont souscrit pour les quatre princes de leur auguste famille.

«En conséquence, MM. les ducs de Chartres (plus tard Louis-Philippe), de Montpensier et de Beaujolais ont pris leur première leçon de nage le 14 mai; le 23 ils ont nagé seuls dans le bassin, et ils seront bientôt en état de nager en pleine rivière.»

L'abonnement pour apprendre à nager pendant un été était fixé à la somme relativement élevée de 96 livres, plus 12 livres pour le blanchissage du linge, pour ceux qui voulaient avoir un cabinet à eux seuls, et à 48 livres plus 6 livres de blanchissage pour ceux qui «se contentaient d'être dans un endroit commun».

Une leçon particulière coûtait 3 livres.

23.—Le poids d'un morceau de piano:

Un compositeur allemand a voulu estimer en poids l'effort fait par un pianiste. Il a estimé à 110 grammes le minimum de la pression du doigt pour enfoncer complètement une touche «pianissimo».

La dernière étude de Chopin, en ut mineur, renferme un passage qui dure deux minutes cinq secondes et ne pèse pas moins de 3,130 kilogrammes. Dans la Marche funèbre du même compositeur, il y a un passage où se rencontre toute l'échelle des nuances, depuis le «pianissimo» jusqu'au «fortissimo»; ce passage demande un effort de 384 kilogrammes dans l'espace d'une minute et demie; et c'est la nuance «pianissimo» qui domine.

24.—François Borgia, qui fut le troisième général de l'ordre des jésuites,—depuis canonisé,—s'était accoutumé à boire copieusement lorsqu'il était homme du monde.

Entré dans les ordres, il ne pouvait, malgré tous ses efforts, se restreindre à la portion congrue. Les souffrances qu'il éprouvait lorsqu'à son repas il n'avait vidé que le quart ou le tiers de l'immense coupe dans laquelle il avait pris l'habitude de boire l'emportaient toujours sur son énergique volonté.

13 «Frère, lui dit un certain moine, j'ai une idée. Chaque jour, avant de remplir votre coupe pour le repas, inclinez au-dessus un cierge allumé, laissez tomber au fond une goutte de cire. Goutte à goutte la cire prendra la place du vin, et goutte à goutte l'habitude se perdra.»

L'idée parut bonne à Borgia. Quelques mois plus tard—le temps de remplir goutte à goutte la coupe de cire—il ne buvait plus que de l'eau, et ne s'en trouvait pas plus mal.

25.—Ragoter, faire des ragots. Cette expression triviale signifie se plaindre, murmurer contre les autres, et joindre à ces propos un caractère de médisance. Selon un étymologiste du siècle dernier, Ragot était un bélître fameux du temps de Louis XII. De ce nom serait venu ragoter, parce que les gueux ne parlent guère aux gens, pour les apitoyer, que sur le ton primitif. Ragot peut aussi venir d'argot, le nom qu'on donne à leur jargon, par une légère transposition de lettres. Ragot signifie aussi un petit homme court, rabougri. On le fait venir alors du nom d'une grosse rave noire et épaisse (en latin rapum) qui croît en maints pays. Sans doute, c'est par allusion à cette acception que Scarron a donné le nom de Ragotin à l'un des personnages ridicules de son Roman comique.

26.—«Chanter pouille à quelqu'un, c'est, dit l'auteur des Matinées sénonaises, lui adresser de grossières injures, telles que s'en disent les gens du bas peuple, et en réalité l'accuser d'avoir de ces insectes qui sont fils et compagnons de la malpropreté. Car je crois que c'est d'eux que vient le mot pouille, à moins qu'on ne le tire du vieux verbe pouiller, qui signifiait vêtir un habit, et dont il nous est resté le composé dépouiller. Chez le vulgaire, se pouiller signifie s'injurier, ce qui revient à l'expression habiller quelqu'un de la belle façon. Un poète du dix-septième siècle, traduisant les œuvres de Perse, a rendu cantare ocyma par chanter pouille (ce qui n'est pas exact). Ocymum en latin signifiait le basilic, plante, et les anciens croyaient que si lorsqu'on semait cette plante on lui disait des injures, elle levait mieux et poussait plus abondamment. Chaque peuple d'ailleurs a ses locutions particulières. Ainsi, tandis que nous disons: S'injurier comme des harengères, les Grecs disaient comme des boulangères. Dans les Grenouilles d'Aristophane, Bacchus disait à Eschyle: Convient-il à des poètes de mérite de s'injurier comme des femmes de boulangers?

27.—Le rabat, qui était autrefois de grand usage dans le costume masculin et que ne portent plus que les ecclésiastiques, fut ainsi nommé parce que, à l'origine, il n'était autre que le col de la chemise rabattu.

28.—Après la panse, la danse, disait-on fréquemment autrefois en France. En Espagne, au contraire, on dit: A panse pleine, pied endormi. Ces deux proverbes contradictoires caractérisent bien d'une part la gaieté française, et d'autre part l'indolente gravité castillane: autre pays, autre tempérament. En effet, tandis que l'Espagnol, quand il a mangé, ne désire que le repos, chez nous la bonne chère semble appeler un divertissement immédiat. Au moins en était-il ainsi chez nos pères. Dans les réunions bourgeoises, après que chacun avait chanté, bien ou mal, au dessert, on dansait au son d'un instrument quelconque. Il y avait maints endroits où les airs de danse étaient chantés. On trouvait même dans le milieu de la France cette tradition établie que, pour la danse des rigaudons ou des bourrées, un défi existait entre les danseurs et le chanteur: c'était à celui qui fatiguerait l'autre.

L'usage de chanter à table date de loin. Il était notamment pratiqué chez les Grecs. On raconte que lorsque Anacharsis, le philosophe scythe, vint en Grèce, où la coutume était de chanter en musique après avoir festiné, on lui demanda s'il y avait des flûtes dans son pays: «Non, répondit-il, car il n'y a pas même de vignes.» Ce qui revenait à dire ingénieusement que le vin engendre la joie, et qu'elle ne se trouve guère là où le vin fait défaut.

Chez les Grecs donc, la coutume étant consacrée, si quelqu'un, ignorant la musique, refusait de faire entendre sa voix ou de jouer d'un instrument, on lui mettait dans la main une branche de laurier et de myrte, et, bon gré mal gré, il fallait qu'il chantât au moins une phrase devant ces rameaux. C'était ce qu'on appelait chanter au myrte. Dans la suite, cette expression devint proverbiale, et l'on envoyait chanter au myrte tout ignorant qui ne pouvait se mêler convenablement à la conversation des gens instruits.

29.—Lettre de Louis Van Beethoven à son ami Brandwood. Cette épître en français du grand musicien est datée de Vienne, le 3e du mois de février 1818.

«Mon cher ami,

«Jamais je n'éprouvais un plus grand plaisir de ce que me causa votre annonce de l'arrivée de cette Piano, avec qui vous m'honorés de m'en faire présent, je la regarderai comme un Autel, où je déposerai les plus belles offrandes de mon Esprit au divin Apollon. Aussitôt comme je recevrai votre excellent instrument, je vous enverrai d'abord les Fruits de l'inspiration des premiers moments que j'y passerai, pour vous servir d'un souvenir de moi à vous, mon très cher, et je souhaite à ce qu'ils soient dignes de votre instrument.

«Mon très cher Monsieur et ami, recevez ma plus grande considération de votre ami et très humble serviteur.»

30.—C'est seulement depuis la Révolution que s'est généralisé, à Paris, l'usage du corbillard pour le transport des morts à leur dernier asile. Un lexicologue du milieu du siècle dernier définit ainsi le corbillard: «Espèce de char dans lequel les gens d'une certaine condition font voiturer au cimetière les corps de leurs défunts.» Pour les autres enterrements, le cercueil était porté à dos ou à bras d'homme, sur un brancard spécial, comme cela a encore lieu dans la plupart des petites villes et dans les campagnes en général. Armand Gouffé, déjà cité plus haut, a consacré dans un spirituel couplet le souvenir de cette inégalité:

31.—Francisque Michel et Édouard Fournier, dans leur si curieuse Histoire des hôtelleries et cabarets, disent «que la passion des Romains pour les boissons chaudes n'empêchait pas celle qu'ils avaient pour les boissons glacées. Sur leur table, à côté des boissons fumantes, la glace s'élevait par monceaux; il était naturel, d'après cela, qu'il y eût à Rome des marchands de glace et de neige en toutes saisons». S'il faut en croire Pancirola, Athénée en parle, dans un passage que nous n'avons malheureusement pu retrouver malgré toutes nos recherches. 16 Athénée écrit, dit Pancirola, par l'organe de son naïf traducteur Pierre de la Noue, qu'il y avait jadis des boutiques à Rome «où l'on contregardait de la neige toute l'année; ils la mettaient en terre, dans de la paille, et en vendaient à qui en voulait, et par icelle le vin se rendait froid».

Un passage de Sénèque où il est aussi parlé des boutiques de marchands de glace à Rome, nous dédommagera de celui d'Athénée.

«Les Lacédémoniens, dit-il, chassèrent les parfumeurs et voulurent qu'ils quittassent au plus vite leur territoire, parce qu'ils perdaient l'huile. Qu'eussent-ils donc fait à l'aspect de ces magasins, de ces dépôts de neige, de ces bêtes de somme employées à porter les blocs aqueux, dont la saveur et la couleur sont endommagées par la paille qui les couvre?»

32.—On admet communément que la fameuse ode de Gilbert commençant ainsi:

qui passe pour le morceau le mieux réussi de l'auteur, fut trouvée après sa mort sur un papier qu'il avait caché sous le chevet de son lit d'hôpital, ou qu'il tenait dans sa main. Une autre version veut qu'il ait écrit cette pièce huit jours avant de mourir.

Dans un cas comme dans l'autre, les biographes s'accordent à croire que ce morceau, vraiment remarquable, était complètement inédit quand le poète mourut, et, par conséquent, regardent l'Ode tirée des psaumes (c'est le titre de la pièce) comme le dernier soupir douloureux de cette âme poétique.

Or on peut voir l'Ode tirée des psaumes imprimée au Journal de Paris dans le numéro du 17 octobre 1780, c'est-à-dire juste un mois avant la mort du poète, que le même journal annonce, dans son numéro du 22 novembre 1780, comme ayant eu lieu le 16 novembre au soir.

Sans rien ôter au mérite de ces vers, qui sont avec raison dans la mémoire de tous, il convient donc, pour être dans la vérité historique, de changer la date sous laquelle on a coutume de les placer.

Fig. 2.—Un hussard en 1692, d'après l'Histoire de la milice française du P. Daniel.

33.—Hussard vient du hongrois huszard, qui signifie vingtième, parce que, pour former le corps de troupe ainsi nommé, la noblesse 17 hongroise équipait un homme par vingt feux. Primitivement, les hussards étaient, en Hongrie et en Pologne, une espèce de milice qu'on opposait à la cavalerie ottomane. Ils n'ont régulièrement formé en France un corps particulier qu'à dater de 1692; mais, dès 1637, il est question dans l'armée française de troupes hongroises, auxquelles, toutefois, on ne conservait pas l'équipement national, qu'on leur donna 18 plus tard, pour garder à ces cavaliers l'aspect particulier qui, disait-on, devait inspirer de la terreur aux ennemis. L'estampe que nous reproduisons, d'après l'Histoire de la milice française du P. Daniel, représente un de ces hussards primitifs. «Plusieurs hussards hongrois déserteurs passés en France pendant la guerre contre la ligue d'Augsbourg, dit le P. Daniel, s'étaient mis au service de quelques officiers, qui les menèrent à l'armée avec eux. Le maréchal de Luxembourg, les voyant la plupart d'assez bonne mine, d'un œil fier et un peu féroce, et équipés d'une manière extraordinaire, crut qu'il en pourrait tirer quelque avantage. Il les rassembla, les envoya en parti, où ils réussirent assez bien. Cela le fit penser à en former quelques compagnies, et l'on envoya pour cela un recruteur en Souabe.»

34.—Rembrandt, extrêmement lié avec un bourgmestre de Hollande, allait souvent à la campagne de ce magistrat. Un jour que les deux amis étaient ensemble, un valet vint les avertir que le dîner était prêt. Comme ils allaient se mettre à table, ils s'aperçurent qu'il leur manquait de la moutarde. Le bourgmestre ordonna au valet d'aller promptement en chercher au village. Rembrandt paria avec le bourgmestre qu'il graverait une planche avant que le domestique fût revenu. La gageure acceptée, Rembrandt, qui portait toujours avec lui des planches préparées au vernis, se mit aussitôt à l'ouvrage, et grava le paysage qui se voyait des fenêtres de la salle où ils étaient. Cette planche, très jolie, fut achevée avant le retour du valet, et Rembrandt gagna le pari.

Cette planche est en conséquence désignée dans les catalogues de l'œuvre complète sous le titre de Paysage à la moutarde.

35.—Il existe à Creto (Tyrol) un singulier usage. On nomme Roi des pauvres un homme qui, tout en travaillant toujours, ne peut rien économiser, mais qui n'a pas de dettes et jouit d'une bonne réputation. Le roi des pauvres étant mort dernièrement, on lui a fait un convoi très honorable; puis on lui a nommé un successeur, dont la proclamation a donné lieu à une véritable fête populaire. On l'a conduit, dans une vieille et sale voiture, à une place où était une tribune supportant une table et une chaise vermoulues. On lui a donné lecture du testament de son prédécesseur, rédigé en termes comiques; puis, suivi de gens en haillons, on l'a mené dans divers cabarets, dont les propriétaires lui ont donné à boire gratis.

36.—Un auteur de la fin du dix-huitième siècle remarque que dans beaucoup de provinces de France, les fenêtres sont encore garnies de papier huilé au lieu de feuilles de verre. Cet usage, dit-il, s'est particulièrement conservé à Lyon, par suite de l'épaisseur des brouillards en hiver. Ces brouillards très intenses, ternissant les vitres, ôteraient aux manufactures de soie la clarté douce qui leur est nécessaire pour le délicat travail des étoffes.

On peut avoir une idée de l'éclairage d'une salle de concert au siècle dernier, par le passage suivant d'une lettre datée de 1764, que le père de Mozart écrivait à sa femme, de Paris, où il était venu produire son jeune fils:

«Ce Grimm est mon plus grand ami; il a tout fait pour moi. C'est à lui que je dois l'autorisation pour nos concerts. Pour le premier il m'a placé trois cent vingt billets, il m'a obtenu de ne pas payer l'éclairage, et il y avait pourtant plus de soixante bougies!...»

37.—Vers la fin du dix-septième siècle, il se forma à Londres un club du silence. La loi fondamentale était de n'y jamais ouvrir la bouche. Le président était sourd et muet. Comme les autres, il parlait des doigts, et encore n'était-il permis de déployer cette éloquence mécanique que rarement et dans les occasions très importantes. Après la fameuse journée d'Hochstedt, un membre, transporté de patriotisme, vint annoncer de vive voix la nouvelle de cette victoire. Aussitôt il fut renvoyé à la pluralité des suffrages, qui, selon l'usage de l'ancienne Rome, se donnaient en pliant les pouces en arrière.

Cette illustre coterie fut longtemps citée avec respect en Angleterre.

38.—Puff est un mot anglais qui signifie souffler, coup de vent, bulle de savon, et qui sert à désigner les annonces pour leurrer et les tromperies des charlatans. Stendhal (Henry Beyle) écrivait un jour ce qui suit: «Ce mot serait bien vite reçu, et avec joie, si tous vos lecteurs pouvaient comprendre le langage du personnage de Puff, dans la charmante comédie du Critique de Shéridan. M. Puff, moyennant une légère rétribution, vante tout le monde dans tous les journaux. Il a de l'esprit, surtout nulle vergogne de son métier, et raconte plaisamment comment il s'y prend pour faire réussir un poème épique, ou un nouveau cirage pour les bottes, un nouveau système d'industrialisme ou un nouveau rouge végétal. A l'esprit près, je vois tous 20 les jours à Paris des personnages de ce caractère. C'est une nouvelle industrie.»

Sait-on d'où vient notre mot chic? Ceux qui emploient aujourd'hui cette expression ne se doutent guère que ce mot, si bien mis en cours dans notre temps, n'a pas moins de deux siècles de date; et quand on le voit surtout usité dans le jargon des rapins, on n'irait pas s'imaginer dans quel grimoire il a pris naissance. Sous Louis XIII, ce n'était autre chose qu'un terme de palais. Chic était tout simplement le diminutif de chicane. On disait d'un plaideur fort sur la coutume: «Il a le chic,» ou mieux: «Il entend le chic.»

Ainsi notre mot chic ne serait qu'une simple abréviation, avec un changement complet de sens.

39.—Le célèbre acteur Fleury, voulant arriver à représenter Frédéric II, dans les Deux Pages, de manière à faire illusion, prit d'abord les plus minutieux renseignements près de tous ceux qui l'avaient connu, étudia ses portraits authentiques, donna à son appartement le nom de Potsdam, et y vécut trois mois dans tous les détails de la vie, avec la pensée qu'il était le roi même. Chaque matin, il endossait l'habit militaire, les bottes, le chapeau, enfin tout le costume, pour le rompre aux habitudes de son corps et avoir l'air d'y être né, puis se grimait, en se modelant sur le portrait du monarque. Mais la ressemblance de la figure n'arrivait pas. Il tâcha alors de s'entretenir dans la situation d'esprit habituelle de Frédéric, se mit à jouer de la flûte comme lui, pour acquérir naturellement son inclination de tête, donna à son domestique et à son chien le nom du houzard et du chien du roi philosophe, etc., etc. Aussi l'histoire du théâtre a-t-elle conservé le souvenir de l'effet extraordinaire produit par Fleury dans cette création.

Kean jouait Othello à Paris en 1828. A sept heures, la salle était comble, et Kean n'avait pas encore paru au théâtre. On le cherche partout, et on finit par le trouver au café Anglais, où il se préparait en buvant force bouteilles de vin de Champagne, mêlées de rasades d'eau-de-vie. Il répond à ceux qui viennent le chercher par une apostrophe beaucoup trop énergique pour être rapportée. «Mais la duchesse de Berry est arrivée.—Je ne suis pas le valet de la duchesse. Du vin!» Enfin le régisseur accourt et parvient à le gagner à force de supplications. On l'entraîne, on l'habille, on le conduit par-dessous 21 les bras dans la coulisse. Il entre en scène et joue en grand comédien.

40.—«Je vois bien qu'à la cour on fait argent de tout,» disait un jour Louis XIV: et voici dans quelles circonstances.

Quand le roi soleil quittait Versailles pour un séjour à Marly, il nommait lui-même les personnages de la cour qui devaient l'y accompagner, et cette grâce était briguée par les courtisans avec un grand empressement.

La princesse de Montauban, chagrine de n'avoir jamais été désignée, alla trouver la princesse d'Harcourt, qui, comme favorite de Mme de Maintenon, avait presque toujours l'avantage d'aller à Marly, et elle lui offrit mille écus si elle voulait lui céder sa place au prochain voyage que le roi y ferait. La princesse d'Harcourt accepta la proposition; mais il fallait l'agrément du roi. Pressée de l'obtenir, elle chercha l'occasion de parler au monarque, et, l'ayant trouvé dès le soir même:

«Il me semble, Sire, lui dit-elle, que Mme de Montauban n'a jamais été à Marly.—Je le sais bien, dit le roi.—Cependant, reprit la princesse, je crois qu'elle aurait grande envie d'y aller.—Je n'en doute pas, répliqua le roi.—Mais, Sire, continua-t-elle, Votre Majesté ne voudrait-elle point la nommer?—Cela n'est pas nécessaire, répliqua encore le roi; et d'ailleurs, pourquoi cette insistance?—Ah! Sire, s'écria la solliciteuse, c'est que cela me vaudrait mille écus; et Votre Majesté n'ignore pas que j'ai bien besoin d'argent.»

Le roi, surpris de cet aveu, se fit expliquer le marché en question, en rit beaucoup et consentit facilement à un échange aussi lucratif, en ajoutant qu'il voyait bien qu'à la cour on faisait argent de tout.

41.—En arrivant au pontificat, Sixte-Quint s'était promis de réformer, même par les moyens les plus violents, de nombreux abus que ses prédécesseurs sur la chaire de saint Pierre avaient laissés s'établir dans l'État romain.

Un simple citoyen vint un jour se plaindre à lui des délais interminables et en même temps fort coûteux qu'un procureur mettait à faire juger un procès qui était dans ses mains depuis de longues années, avec renouvellement perpétuel des frais. Sixte-Quint fit appeler le procureur et lui enjoignit d'avoir à faire terminer l'affaire dans les 22 trois jours. Elle fut jugée le lendemain, et le procureur pendu dans l'après-midi.

42.—On peut ranger avec honneur dans la grande, trop grande série, Nugæ difficiles, comme disaient nos pères, ce petit dialogue en vers monosyllabiques, que cite un recueil du siècle dernier sans en indiquer l'auteur.

43.—Sous la première Restauration se publiait à Paris un malicieux journal avec caricatures intitulé le Nain jaune, qui faisait une guerre acharnée au gouvernement des Bourbons, et qui tout naturellement, car c'était alors un élément normal d'opposition, faisait profession de bonapartisme.

En ce temps-là, bien que plusieurs grandes lignes de télégraphes aériens fussent établies, la lenteur des communications même administratives était encore assez grande pour que la nouvelle d'un événement aussi important que le débarquement du proscrit de l'île d'Elbe sur les côtes de la Méditerranée ne fût connu à Paris qu'après quatre ou cinq jours.

Or, dans son numéro daté du 5 mars,—Napoléon ayant débarqué le 1er,—le Nain jaune publiait dans la série de ses faits-divers la petite note que voici:

—On nous a communiqué la lettre suivante de M. de... à M...

«J'ai usé dix plumes d'oie à vous écrire sans pouvoir obtenir de 23 réponse; peut-être serai-je plus heureux avec une plume de canne: j'en essayerai.»

Il va de soi que si quelques lecteurs prirent garde à cette note, ils durent y voir la menace d'un anonyme qui, ayant une réparation quelconque à obtenir, jouait par une variante orthographique sur le mot canne, mis pour cane, et par conséquent impliquant l'idée de coups de bâton. C'était ce que nous appellerions aujourd'hui une plaisanterie par à peu près.

Mais voici que le jour même où paraissait le numéro contenant ces lignes, chacun put savoir que le ci-devant empereur était débarqué le 1er mars à Cannes.

Sur quoi la note insignifiante fut aussitôt amplement commentée et considérée comme une preuve que les rédacteurs du Nain jaune étaient instruits des projets de l'usurpateur, et qu'ils y avaient fait tacitement allusion.

Les rédacteurs du Nain jaune affirmèrent qu'il n'en était rien; mais étant donnés les graves désagréments qui, au premier moment, pouvaient leur en revenir, on put croire qu'ils étaient sous l'empire de la crainte. Toutefois, dans leur numéro du 25 mars,—l'empereur étant rentré à Paris et toute impunité leur étant assurée:

«On a prétendu, écrivaient-ils, que nous étions des agents de l'île d'Elbe; nous ne nous en sommes que faiblement défendus lorsque le danger était imminent; et maintenant qu'il pourrait nous être avantageux d'accréditer cette idée, nous déclarons hautement que nous n'avions aucune connaissance des événements qui s'accomplissaient. La coïncidence qui s'est trouvée entre notre anecdote sur la plume de cane et le débarquement de l'empereur est un simple jeu du hasard. Des folliculaires gagés pouvaient seuls penser que le héros rappelé sur le trône par les vœux de l'armée et de la nation, avait besoin de recourir à d'aussi piètres moyens.»

Quoi qu'il en fût, le jeu de mots, si fortuit qu'il pût être, fit assez grand bruit, et nous en retrouvons d'ailleurs un écho dans le numéro du 5 avril du même journal.

«Le lendemain de l'arrivée de l'empereur à Paris, Sa Majesté, causant avec le célèbre chimiste Ch. (Chaptal, sans doute) lui demanda si l'on s'occupait encore du sucre de betteraves.—Sire, dit M. P...y(?), on ne veut plus que du sucre de Cannes!...»

44.—Une des plus grandes et plus belles estampes de Rembrandt, 24 représentant Jésus-Christ guérissant les malades, est ordinairement connue dans le monde des arts sous le nom de Pièce aux cent florins. Pourquoi cette désignation? Selon les uns, tout simplement parce que, du vivant même de l'auteur, elle se vendait ce prix-là en Hollande; selon les autres, parce que, certain jour, un marchand venant de Rome proposa à Rembrandt quelques estampes de Marc-Antoine auxquelles il mit le prix de cent florins. Rembrandt offrit pour prix de ces estampes sa gravure, que le marchand accepta, soit qu'il voulût obliger l'artiste, soit qu'il estimât qu'il ne perdait pas au change. Depuis, les bonnes épreuves de cette estampe ont souvent atteint et dépassé dans les ventes le taux primitif. Par exemple, en 1754, on en vendit une 151 florins; en 1809, 41 livres sterling ou 801 francs; en 1835, 163 livres ou 4,075 francs; en 1859, 3,690 francs, etc.

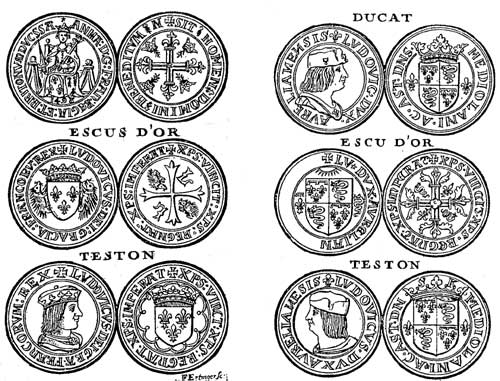

45.—D'où vient le nom de teston donné jadis à une monnaie française?

Jusqu'au règne de Louis XII, les monnaies françaises portèrent toutes sortes de marques héraldiques ou symboliques, et sur un grand nombre se voit l'image d'un prince ordinairement en pied, assis sur son trône, le sceptre à la main; mais cette effigie pouvait convenir à n'importe quel roi, car, vu la dimension restreinte de l'image, on n'y trouvait aucune reproduction individuelle. Ce fut seulement sous Louis XII que, pour la première fois, furent frappées des pièces sur lesquelles se vit seulement la tête du roi, que le graveur prit soin de rendre ressemblante.

«Ces nouvelles espèces, dit Le Blanc dans son Traité des monnaies, furent appelées testons à cause de la tête du roi qui y est représentée. Je crois que leur origine vient d'Italie. Le roi, n'étant encore en France que duc d'Orléans et duc de Milan, comme héritier de Valentine de Milan sa grand'mère, en avait fait fabriquer avant qu'on commençât à en faire en France.»

Nous empruntons au célèbre ouvrage que nous venons de citer la reproduction de ces monnaies milanaises et françaises, et nous y joignons, d'après le même auteur, une pièce frappée en 1498 au nom d'Anne de Bretagne. Cette pièce est, paraît-il, la première des monnaies françaises sur laquelle on trouve le millésime (voir la figure supérieure de gauche). Au-dessous est un écu d'or, où les armes de France sur la face et la croix sur le revers sont accompagnées du 25 porc-épic, que Louis XII avait pris pour symbole, avec la devise: Cominus et eminus (de près et de loin), faisant allusion à la croyance qu'on avait alors que le porc-épic pouvait lancer ses dards sur ses ennemis. La légende de la face est: Ludovicus, Dei gratia Francorum rex. Celle du revers est: Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat, qui se voit pour la première fois sur un sol d'or de Louis VI (1078-1131). Un historien rapporte que ce fut le mot de l'armée chrétienne dans une bataille qu'elle livra aux Sarrasins au temps de Philippe Ier. Ce même sol d'or est, d'ailleurs, celui où l'on voit pour la 26 première fois des fleurs de lis. Enfin, au bas, le teston de Louis XII avec les mêmes légendes.

Fig. 3.—Testons et écus d'or, monnaies du XVe siècle, d'après le traité de Le Blanc.

Les figures de droite sont les monnaies frappées à Milan par Louis, avant son élévation au trône de France, gardant son titre de duc d'Orléans (Dux Aureliensis). Sur le revers, l'écu est écartelé aux armes de France et de Milan. Dans les quartiers français, un lambel (marque d';un cadet royal) accompagne les fleurs de lis. Le quartier milanais nous montre la guivre des Visconti, et la légende porte Mediolani ac Asti dominus (seigneur de Milan et d'Asti), ville où ces pièces furent frappées.

46.—Le mot acclimater, très usité aujourd'hui, fut employé pour la première fois par l'abbé Raynal, dans son Histoire de l'établissement des Européens dans les deux Indes, publiée vers 1770, avec le sens de s'accoutumer à la température d'un climat nouveau.

Le Dictionnaire de l'Académie ne l'a reconnu que dans son édition de 1813. Mercier, dans sa Néologie, crut devoir ajouter au verbe acclimater le substantif acclimatement, qui n'a pas été admis; mais on a créé depuis acclimatation, qui ne figure que dans une très récente édition du Dictionnaire de l'Académie.

47.—Qu'appelait-on autrefois les sorts des saints (sortes sanctorum)?

Les anciens, qui, à tout propos, consultaient les augures, les oracles, avaient une sorte de divination qui consistait à ouvrir au hasard le livre de quelque poète fameux, et d'interpréter à leur façon les passages sur lesquels s'arrêtait leur doigt ou leur regard. C'était ce qu'ils appelaient, selon le poète auquel ils s'adressaient, sortes Homericæ, sortes Virgilianæ, sortes Claudianæ. Cette coutume superstitieuse passa chez les chrétiens, qui substituèrent les livres saints à ceux des poètes profanes. Dans les situations embarrassantes de la vie, ils ouvraient la Bible ou les Évangiles, et se décidaient selon le sens évident ou probable du premier passage remarqué. C'est ce qu'ils appelaient prendre les sorts des saints. L'histoire du moyen âge offre d'assez nombreux exemples de cette pratique singulière.

48.—«Cette pauvre petite statuette, qui n'est pas même une œuvre d'art, mais devant laquelle ma bonne et sainte mère s'agenouilla longtemps chaque soir, est pour moi une relique sacrée; où que 27 j'aille habiter, je lui donne dans mon humble logis une place d'honneur, je l'installe même la première quand j'emménage quelque part, c'est elle qui prend avant moi possession de la nouvelle demeure; que voulez-vous? ces sentiments-là, Dieu merci! ne se raisonnent pas: il me semble que cette naïve image soit pour moi comme une sorte de palladium: un simple particulier peut bien, n'est-ce pas? se permettre les faiblesses dont plusieurs peuples donnèrent l'exemple.»

Ce passage, extrait d'un roman moderne, fait allusion à la fameuse statue de Pallas, qui, selon la légende antique, était la sauvegarde de Troie. Les Romains, prétendus descendants d'Énée, croyaient avoir chez eux cette relique, que le héros troyen avait emportée dans sa fuite, et que l'on gardait dans le temple de Vesta; mais pour eux le véritable Palladium était le bouclier qui, d'après le dire de Numa, était tombé du ciel et dont la garde fut confiée aux prêtres saliens. Parmi les exemples assez nombreux de superstitions analogues on peut citer le palladium du royaume d'Écosse, qui n'était autre qu'une espèce de chaire de pierre grossière, sur laquelle s'asseyaient les anciens rois ou chefs scotts le jour de leur consécration.

Lorsque (au treizième siècle) Édouard Ier d'Angleterre, appelé en arbitrage par les Écossais pour prononcer entre deux prétendants au trône, s'attribua indirectement la souveraineté, son premier soin, après avoir fait prisonnier et dépossédé le roi Jean Baliol, fut d'emporter à Londres la couronne, le sceptre, tous les insignes de la royauté écossaise, et surtout cette pierre du destin, en latin saxum fatale, et en langue du pays girisfail, que, d'après la légende héroïque, au quatrième siècle, les anciens Scots avaient apportée d'Hibernie (Irlande) en Albanie (contrée du nord de l'Écosse actuelle) et qui devait les faire régner partout où elle resterait au milieu d'eux. On a depuis formulé cet oracle en deux vers latins:

Édouard fit placer et sceller cette pierre dans l'abbaye de Westminster, sous le siège où les rois d'Angleterre sont couronnés, et, ajoute l'historien, cette précaution, quelque triviale qu'elle puisse paraître, contribua largement à décider de la soumission du peuple écossais.

49.—Corbinelli, qui mourut à plus de cent ans, assistait sur ses 28 vieux jours à un souper où Mme de Maintenon fut très librement chansonnée. Le lieutenant de police d'Argenson, en ayant été informé, envoya chercher Corbinelli.

«Où avez-vous soupé tel jour?—Je ne m'en souviens pas.—N'étiez-vous pas avec tels princes ou tels seigneurs?—Je n'en ai pas mémoire.—N'avez-vous pas entendu certaines chansons?—Je ne me le rappelle pas.—Mais il me semble qu'un homme comme vous devrait répondre autrement que cela.—Possible, Monsieur; mais devant un homme comme vous, je ne suis pas un homme comme moi.»

50.—Mercier, dans son Tableau de Paris, publié quelques années avant la Révolution, s'exprime ainsi à propos des musiques militaires, qui étaient alors de création relativement récente:

«Dans les beaux jours de l'été, la musique des gardes donne des sérénades sur les boulevards. Le peuple accourt, les équipages se pressent, et tout le monde se retire très satisfait. Cette musique imprime au régiment une distinction qui le fait chérir. Autrefois, ce régiment était comme avili par son indiscipline et sa mauvaise conduite; aujourd'hui il est considéré. Son colonel l'a totalement métamorphosé; et ces mêmes soldats qui commettaient une infinité de désordres sont devenus honnêtes et utiles.

«On a trop négligé parmi nous la musique militaire; nous n'avions pas, il y a vingt-cinq ans, une seule trompette qui sonnât juste, pas un seul tambour qui battît en mesure.

«Aussi, durant les dernières guerres, les paysans de Bohême, d'Autriche et de Bavière, tous musiciens-nés, ne pouvant croire que des troupes réglées eussent des instruments si faux et si discordants, prirent tous nos vieux corps pour de nouvelles troupes, qu'ils méprisèrent; et l'on ne saurait calculer à combien de braves gens des instruments faux et des musiciens ignares ont coûté la vie. Tant il est vrai que dans l'appareil de la guerre il ne faut rien négliger de ce qui frappe les sens.

«Et si, comme le dit l'abbé Raynal, le roi de Prusse a dû quelques-uns de ses succès à la célérité de ses marches, il en doit aussi plusieurs à sa musique vraiment guerrière.»

51.—Nasradin, député par ses concitoyens vers Tamerlan, pour 29 implorer la clémence de ce prince, qui ne la pratiquait guère, consulta sa femme sur les fruits qu'il devait offrir à ce terrible conquérant. «Je n'ai d'ailleurs à choisir, lui dit-il, qu'entre des figues et des coings.—Offrez-lui des coings, répliqua la femme; les coings, étant plus beaux et plus gros que les figues, plairont certainement davantage au vainqueur.»

Nasradin, persuadé que le conseil d'une femme est toujours celui qu'il ne faut pas suivre, en conclut qu'il devait porter des figues. Il en fit donc provision et se mit en route.

Arrivé à la tente de Tamerlan, il se présenta tête nue, salua le conquérant et mit à ses pieds son présent.

Tamerlan, surpris, ne fut cependant qu'à demi courroucé par la mesquinerie de cette offrande. Il se contenta d'ordonner qu'on jetât l'une après l'autre toutes les figues à la tête de Nasradin, qui était chauve.

A chaque figue qui le frappait, Nasradin s'écriait: «Dieu soit loué! Dieu soit loué!»

Tamerlan, encore plus étonné qu'auparavant, voulut savoir la cause de cette exclamation:

«Je remercie Dieu, lui dit l'ambassadeur, de n'avoir pas suivi le conseil de ma femme; car si, comme elle le voulait, j'eusse apporté à Votre Majesté des coings au lieu de figues, à coup sûr j'aurais maintenant la tête cassée.»

Tamerlan se mit à rire, et consentit à tout ce que Nasradin lui demanda.

52.—Les pères jésuites, qui, pendant leurs missions, avaient connu les précieuses vertus médicales du quinquina, furent les zélés promoteurs de ce médicament en Europe; et comme ils en avaient d'abord envoyé une certaine quantité au cardinal Lugo, qui le fit répandre par les membres de l'ordre, le quinquina fut en principe appelé écorce des jésuites ou du cardinal.

53.—Une des principales punitions à l'adresse des gentilshommes bretons qui s'étaient déshonorés par une bassesse ou une lâcheté, était de faire détruire la double allée d'arbres qui conduisait à leurs châteaux, et dont l'établissement constituait un des privilèges de la noblesse.

54.—Au Japon, lisons-nous dans le grand ouvrage que M. Humbert a publié sur ce pays, un véritable culte est rendu aux arbres chargés d'années. On raconte que quand le seigneur de Yamalo voulut se faire faire un ameublement complet tiré du plus beau cèdre de son parc, la hache des bûcherons rebondit sur l'écorce, et l'on vit des gouttes de sang découler de chaque entaille. «C'est que, dit la légende, les arbres séculaires ont une âme comme les hommes et les dieux, à cause de leur grande vieillesse. Aussi se montrent-ils sensibles aux infortunes des fugitifs qui viennent se mettre sous leur protection. Ils ont sauvé plus d'une fois, en les abritant dans leur feuillage ou dans les cavernes de leurs troncs, des guerriers malheureux sur le point de tomber entre les mains de leurs ennemis.»

55.—D'où vient le nom de parvis, donné ordinairement à la place sur laquelle se trouve l'entrée d'une église, et par suite à l'enceinte des édifices sacrés?

—Selon toute probabilité, ce mot serait dérivé de paradisus (paradis), parce qu'il désignait l'aire qui était devant les basiliques. Cette place était considérée comme le symbole du paradis terrestre, par lequel il faut passer pour arriver au paradis céleste figuré par l'église. De paradisus, et par contraction parvisus, s'est formé le mot français parvis.

56.—Chez les Romains, les deux lettres S. T. étaient le symbole du silence, et l'on semble s'en servir encore aujourd'hui quand, pour faire taire quelqu'un, on dit St! St! S. en ce cas signifierait: Sile (gardez le silence), et T. Tace (taisez-vous).

57.—D'où vient le nom de Picpus donné jadis à un village et gardé par un quartier de Paris?

—Un mal épidémique, consistant en une éruption de boutons et de petites tumeurs, sévissait dans les premières années du quinzième siècle et attaquait surtout les femmes. On rapporte qu'un religieux du couvent de Franconville, ayant d'abord guéri l'abbesse de Chelles, puis s'étant rendu à Paris, où il opéra plusieurs cures semblables, s'adjoignit quelques-uns de ses compagnons et fonda une succursale de son ordre dans un petit hameau situé sur le chemin de Vincennes, et qui n'avait pas encore de nom. Les moines guérisseurs furent 31 appelés des pique-puces, soit parce que le mal avait l'apparence de la piqûre d'un insecte, soit plutôt parce qu'ils faisaient une piqûre aux tumeurs pour les guérir, en opérant ensuite une succion. Le nom de Picpus resta à leur monastère et au village qui l'environnait.

58.—«Le roi (Louis XIV), feu Monsieur, Mgr le dauphin et M. le duc de Berry étaient de grands mangeurs. J'ai vu souvent le roi manger quatre pleines assiettes de soupes diverses, un faisan entier, une perdrix, une grande assiette de salade, deux grandes tranches de jambon, du mouton au jus et à l'ail, une assiette de pâtisserie, et puis encore du fruit et des œufs durs.» (Princesse Palatine, Correspondance.)

59.—Strafford, ministre du roi Charles Ier, mis en jugement, fut condamné sous le prétexte de haute trahison, mais en réalité pour avoir voulu défendre trop énergiquement les prérogatives royales contre le mouvement d'opposition qui devait renverser la monarchie. L'exécution de la peine capitale ne pouvait avoir lieu qu'avec l'assentiment du roi, qui n'eut pas le courage de le refuser. En allant au supplice avec une grande fermeté, Strafford prononça ce verset du psaume 145, auquel sa situation ne donnait que trop raison: Nolite confidere in principibus, in filiis hominum, in quibus non est salus. (Ne placez point votre confiance dans les princes et dans les fils des hommes, car il n'y a point de salut à espérer d'eux.)

60.—Le British Museum a dernièrement acquis un des petits carnets où le célèbre Beethoven avait coutume de noter, au jour le jour, les moindres faits de sa vie.

En voici un extrait, qui prouve surabondamment le mal que devait lui donner la tenue de sa maison:

Et, entre tous ces congés, le compositeur trouvait le temps d'écrire les chefs-d'œuvre que nous savons.

61.—Dans un recueil intitulé Variétés historiques, physiques et littéraires, publié en 1752, nous trouvons ces remarques suivantes sur l'usage du tabac:

«Chacun sait que, l'usage du tabac étant devenu commun, on ne se contenta pas d'en mâcher et d'en fumer; on le réduisit encore en poudre dans de petites boîtes faites en forme de poires, qu'on ouvrait par un petit trou, d'où l'on en faisait sortir la poudre, dont on mettait deux petits monceaux sur le dos de la main, afin qu'on pût de là les porter l'un après l'autre à chaque narine.»

Le premier usage de ce tabac en poudre parut dans les commencement si bizarre qu'on crut qu'il ne convenait qu'à des soldats et aux personnes très vulgaires. Il n'y eut en effet que ces sortes de gens qui en usèrent les premiers.

Cependant, comme il arrive à l'égard des coutumes les plus extravagantes, l'imagination se fit peu à peu à celle-là. Des gens distingués commencèrent à l'adopter; on fit en leur faveur des boîtes beaucoup plus propres et plus riches, qui se fermaient avec une sorte de petit appareil qui ne prenait dans la boîte qu'autant de poudre qu'il en fallait pour chaque narine, et qu'on mettait toujours sur le dos de la main. Un second perfectionnement fut que cette même boîte contint une râpe que l'on faisait tourner sur un bloc de tabac (dit en carotte), de façon à produire chaque fois une petite quantité de poudre fraîche. (Notons que cette râpe portative resta très longtemps en usage chez les vrais amateurs de tabac.)

Dans l'estampe que nous reproduisons, et qui date de 1660, l'on voit aux mains d'un abbé mondain la râpe primitive, très volumineuse, sur laquelle le priseur frotte à pleine main la carotte, pour la réduire en poudre à mesure des besoins.

Fig. 4.—Monsieur l'abbé prend du tabac, fac-similé d'un estampe du dix-septième siècle (1660).

34 La répugnance qu'on avait eue d'abord étant levée, chacun se piqua d'avoir du tabac en poudre et d'en user; mais les personnes délicates eurent de la peine à s'accommoder de l'odeur de cette plante; on y mit différents aromates: et ce fut encore ici où la bizarrerie parut plus grande. Certaines odeurs furent en vogue et prirent le dessus, selon le caprice des personnes qui les mettaient en crédit, jusque-là qu'un marchand d'une ville de Flandre s'enrichit pour avoir su donner à son tabac en poudre l'odeur des vieux livres moisis, qu'il sut accréditer parmi les officiers français alors en garnison dans cette province.

L'odeur la plus généralement recherchée fut celle du musc, et c'est de cette époque que date la réputation de certains débits qui s'étaient placés sous le vocable de la Civette, que quelques-uns ont gardé jusqu'à nos jours.

Quoi qu'il en fût, l'usage du tabac était devenu général. «Au lieu d'en avoir, comme dans les commencements, une sorte de honte,—dit le même auteur,—chacun s'en fit une espèce de bienséance. En avoir le nez barbouillé, la cravate ou le justaucorps marqués n'a rien de choquant aujourd'hui, comme d'avoir en poche des râpes presque aussi longues que des basses de violes. Une fois en chemin, on n'y a plus gardé de mesure; plusieurs l'ont pris à pleine main non seulement dans les tabatières, mais jusque dans des poches tout exprès adaptées à leurs habits...»

62.—Mite est un qualificatif que l'on donne aux chats (du latin mitis, doux), parce que les chats et surtout les chattes ont une apparence de douceur. (La Fontaine a dit: «Faisait la chatte mite.») De là mitaines, pour désigner en principe des gants fourrés en poil de chat, par suite la locution «prendre des mitaines pour agir en telle ou telle circonstance»; de là aussi mitonner, parce que le pain devient plus doux en mitonnant.

63.—Notre mot niveau vient du latin libella, qui avait la même signification, et longtemps en français l'on dit liveau. Les Italiens disent encore livallo, et les Anglais leval. C'est donc par corruption et substitution de l'n initiale à l'l que s'est formé le mot actuel.

64.—Notre mot grotesque dérive incontestablement du mot grotte, 35 dont on ne s'explique pas tout d'abord la relation, étant donné le sens attribué au dérivé. Lorsque Raphaël et Jean d'Udine étaient en réputation, on découvrit dans les ruines du palais de Tite quelques chambres enfoncées sous ces ruines et semblables à des grottes, dont les parois étaient couvertes de peintures dans le goût des ouvrages bizarres et plaisants qu'on a depuis appelés grotesques, parce que les peintures auxquelles on les a comparées étaient dans des grottes.

65.—Pourquoi l'usage établi en France et devenu, croyons-nous, en quelque sorte officiel, a-t-il décidé que pour la circulation dans les rues et sur les routes, les voitures—et les piétons eux-mêmes en cas de foule—doivent tenir la droite plutôt que la gauche?

Pourquoi les chemins de fer, au contraire, marchent-ils sur la voie de gauche par rapport au sens de leur direction?

—L'Intermédiaire des chercheurs et des curieux publie à ce sujet une très intéressante communication de M. le docteur A. Fournier, d'après un mémoire présenté en juin 1879 à la Société d'anthropologie par M. de Jouvencel:

M. de Jouvencel a constaté que Français, Italiens, Espagnols et leurs colonies, en un mot les populations latines, prenaient toujours leur droite.

Les Allemands, les Anglais, les Scandinaves, prennent, au contraire, leur gauche.

Voici comment M. de Jouvencel explique ces coutumes:

Le Romain était très superstitieux, très attentif au moindre signe dans l'air, et partout la droite était considérée comme la région des signes favorables: un tressaillement de l'œil droit était un bon présage.

Par contre, tout signe apparu sur la gauche était funeste, sinistre. Cette croyance nous est restée dans le mot sinistre, qui indique une chose de mauvais augure, et qui vient du latin sinister, désignant, pour le Romain, le côté gauche.

Afin d'échapper à tout mauvais signe de la gauche, le charretier romain s'en éloignait, et se tenait toujours sur la droite, par où il pouvait se rapprocher des présages heureux.

De là vient évidemment cet usage général chez les populations néo-latines de prendre leur droite.

Mais pourquoi les peuples d'origine germaine et saxonne prennent-ils leur gauche?

36 Précisément parce que les Romains, leurs ennemis, prenaient leur droite...

... Ces peuples barbares, aussi superstitieux que les Romains (il était difficile de l'être plus), les voyant persuadés que la droite leur était favorable, se voyant vaincus souvent après que les présages de la droite avaient encouragé les légions romaines, et entendant d'ailleurs les superstitieux légionnaires attribuer souvent les échecs des Romains à l'apparition de certains signes sur la gauche de l'armée romaine, ces barbares ont dû en conclure, par une logique bien naturelle chez les peuples enfants, que, la droite étant favorable aux Romains, la gauche (la sinistre) devait être favorable à leurs ennemis.

C'est ainsi que les peuples germains, scandinaves, britanniques (anglo-saxons plus tard), furent amenés à adopter la gauche.

Mais, dira-t-on, pourquoi les chemins de fer prennent-ils la gauche, même chez les Latins?

Par cette raison que les Anglais ont été les initiateurs des chemins de fer en France comme dans le reste de l'Europe, et que, tout naturellement, ils firent prendre la gauche par leurs trains sur les voies ferrées, comme pour les voitures sur les routes, et que Français, Espagnols, Italiens, adoptèrent cette coutume, qui leur venait de la nation qui leur apprit à exploiter les chemins de fer.

Notons toutefois que les tramways installés dans les rues des villes se conforment à l'ordre de circulation usuel sur ces voies, en prenant la droite comme les voitures ordinaires.

66.—Par notre temps de défis extravagants, on peut rappeler qu'en 1779 un Anglais paria de faire une course de trente milles pendant le temps qu'un escargot parcourrait un espace de trente pouces sur une pierre saupoudrée de sucre. La course eut lieu à Newmarck. Des paris s'élevant à plusieurs milliers de guinées furent engagés entre gens tenant les uns pour le cavalier, les autres pour l'escargot,—qui fut vainqueur.

67.—Sir Georges-Thomas Smart, compositeur et organiste de la chapelle de la reine Victoria, dirigeait l'orchestre du festival de Manchester en 1836, lorsque Mme Malibran parut pour la dernière fois devant le public.

Mme Malibran, déjà souffrante, chanta un duo qui exigeait de grands 37 efforts de voix et qui fut redemandé. La célèbre cantatrice, après avoir fait des signes suppliants, s'adressa à Georges Smart, qui dirigeait l'orchestre, et lui dit:

«Si je répète, j'en mourrai.»

Sir Georges Smart lui répondit:

«Alors, Madame, vous n'avez qu'à vous retirer, je ferai des excuses au public.

—Non, répliqua-t-elle avec énergie, non, je chanterai! Mais je suis une femme morte.»

Elle disait vrai.

68.—Parmi les jeunes écoles littéraires qui, en ces derniers temps, se sont affublées des titres les plus fantaisistes, il a été maintes fois question du groupe des Évanescents, qui en se désignant ainsi ont cru sans doute faire usage d'un vocable absolument nouveau. Eh bien, non, ainsi que le prouve cet extrait d'un journal de 1849:

«Rien d'impossible à l'algèbre, et surtout à l'algèbre de M. Cauchy. Oui, à l'aide de son algèbre, M. Cauchy, le célèbre mathématicien, vient de faire une découverte inouïe. M. Cauchy a trouvé, a défini une ondulation encore inconnue de l'éther, un nouveau rayon lumineux. Mais quel rayon! Figurez-vous, si vous le pouvez sans en être ébloui, une lumière qui ne se voit pas, une lumière représentée par la partie réelle de trois variables imaginaires, par une exponentielle trigonométrique, ce que M. Cauchy appelle très bien le rayon évanescent (du latin evanescere, s'épanouir, disparaître). Cet extrait de lumière, ce rayon évanescent, fera la gloire de M. Cauchy. Qu'on ose soutenir après cela que l'algèbre n'est plus bonne à rien!»

69.—Comme quoi l'intervention de la foudre empêcha qu'un impôt fût mis sur le peuple.

En 1390, Charles VI et la reine Isabeau de Bavière assistaient à la messe à Saint-Germain-en-Laye, tandis que le conseil délibérait sur une taille générale.

Tout à coup l'orage se déclare, la foudre gronde et brise les vitraux, dont les éclats viennent frapper l'autel. Les habitants tombent à genoux, le prêtre finit la messe à la hâte, et la reine Isabeau, croyant que le Ciel s'opposait lui-même à cette nouvelle taxe, dut renoncer à de nouveaux subsides.

70.—La fin d'un gourmand.—Grimod de la Reynière, si célèbre par ses excentricités et ses écrits dans l'histoire de la gastronomie française, était le fils d'un ancien fermier général, qui lui avait laissé une grande fortune. Physiquement, la nature l'avait fort disgracié, car cet arbitre du goût culinaire était une sorte d'infirme, dont les bras portaient, au lieu de mains, deux appendices étranges en forme de patte d'oie; intellectuellement assez bien doué, il publia un certain nombre d'ouvrages peu remarquables au point de vue littéraire, mais curieux par les sujets qui y sont traités, notamment sept ou huit années (1803-1812) d'un Almanach des gourmands, qui fit beaucoup de bruit en son temps, et le Manuel de l'Amphytrion, qui est devenu un des classiques de la table.

Après avoir assez longtemps occupé la renommée, Grimod de la Reynière tomba dans le plus profond oubli, et vers 1830 le docteur Roque, dans son Traité des plantes usuelles appliqué à la médecine et au régime alimentaire, consacrait à cet oublié la notice suivante:

«L'auteur de l'Almanach des gourmands, que beaucoup de gens croient mort et enterré, est encore de ce monde. Il mange, il digère, il dort dans la charmante vallée de Longpont. Mais comme il est changé! Si vous lui parlez de sa haute renommée, il vous répond à peine: il veut mourir, il invoque la mort comme la fin de son tourment; et si elle tarde trop à venir, il saura bien devancer son heure. Et pourtant il ne meurt pas: il attend.

«A neuf heures du matin il sonne ses domestiques. Il les gronde, il crie, il extravague, il demande son potage aux fécules. Il l'avale. Bientôt la digestion commence, le travail de l'estomac réagit sur le cerveau; les idées ne sont plus les mêmes, le calme renaît, il n'est plus question de mourir. Il parle, il cause tranquillement, il demande des nouvelles de Paris et des vieux gourmands qui vivent encore.

«Lorsque la digestion est faite, il devient silencieux et s'endort pour quelques heures. A son réveil les plaintes recommencent; il pleure, il gémit, il s'emporte, il appelle de nouveau la mort à grands cris. Mais vient l'heure du dîner, il se met à table, on le sert, il mange copieusement de tous les plats, bien qu'il dise n'avoir besoin de rien, puisque sa dernière heure approche. Au dessert sa figure se ranime, ses sourcils se dressent, quelques éclairs sortent de ses yeux enfoncés dans leurs orbites...

«Enfin on quitte la table. Le voilà dans une immense bergère; il croise ses jambes, appuie sur ses genoux les moignons qui lui servent 39 de mains, et continue ses interrogations, toujours roulant sur la gourmandise.

«—Les pluies ont été abondantes, il y aura beaucoup de champignons dans nos bois à l'automne. Quel dommage que je ne puisse plus marcher pour aller les cueillir moi-même! Comme nos cèpes sont beaux! quel doux parfum! Vous reviendrez, n'est-ce pas, docteur? Vous nous en ferez manger, vous présiderez à leur préparation.»

«La digestion commence, la parole devient rare, hésitante, peu à peu ses yeux se ferment. Il est dix heures. On le couche, et le sommeil le transporte dans le pays des songes. Il rêve à ce qu'il mangera le lendemain.»

71.—Lorsqu'on donna la comédie de l'Égoïsme, par Cailhava, le public s'aperçut, dès la première représentation, qu'un homme du parterre applaudissait de toutes ses forces. Il fut remarqué encore à la seconde, ainsi qu'aux suivantes. Ses claquements de mains redoublaient à mesure que les représentations se succédaient. Un des amis de l'auteur l'avertit de la bonne volonté du personnage, et lui dit, en riant, que cela méritait bien un remerciement de sa part. M. de Cailhava fut assez heureux pour apprendre le nom et découvrir la demeure de l'original; il se rendit un matin chez cet amateur si zélé: «Mon cher Monsieur, lui dit-il, je viens vous rendre grâce de la bonne volonté que vous avez témoignée pour ma comédie, et de toute la chaleur que vous avez mise pour la faire réussir.—Trêve de remerciements, dit notre homme; j'avais parié pour dix représentations, et je me suis arrangé pour ne pas perdre le pari.»

72.—Le roi Louis XIII, qui passait souvent le temps à s'ennuyer, ne laissait pas cependant de chercher à se créer des occupations. «On ne saurait quasi compter, dit Tallemant des Réaux, les beaux métiers qu'il apprit. Il savait faire des canons de cuir, des lacets, des filets, des arquebuses, voire de la monnaie. Il était bon confiturier, bon jardinier; il fit venir des pois verts qu'il envoya vendre au marché. Une fois, il se mit à apprendre à larder (voyez comme cela s'accorde bien: larder et Majesté). J'ai peur d'oublier un de ses métiers: il rasait bien; et un jour, il coupa la barbe à tous ses officiers, ne leur laissant qu'un petit toupet au menton. On en fit une chanson:

De là vint sans doute l'usage d'appeler royale le bouquet de barbe placé sous la lèvre inférieure.»

73.—Un grammairien demande à quelle conjugaison appartient le verbe sachoir ou sacher. Évidemment c'est là une demande ironique, mais très bien motivée par l'étrange emploi que beaucoup de gens font du subjonctif du verbe savoir, en lui donnant la forme de l'indicatif. Après avoir dit, par exemple, très régulièrement: «Cela n'est pas probable, que je sache,» on dira communément: «Je ne sache pas que cela soit probable.» Cette forme, qui semble admise aujourd'hui dans le bon langage, ne reste pas moins indicative, et partant nécessiterait l'adoption du verbe sachoir ou sacher, qui devrait se conjuguer ainsi: Je sache, tu saches, nous sachons; je sachais; je sacherai; je sacherais, etc.

74.—Qu'appela-t-on, dans l'histoire, l'Angélus du duc de Bourgogne?