The Project Gutenberg EBook of Abessinien, das Alpenland unter den Tropen und seine Grenzländer by Richard Andree

This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at http://www.gutenberg.org/license

Title: Abessinien, das Alpenland unter den Tropen und seine Grenzländer Author: Richard Andree Release Date: January 7, 2010 [Ebook #30883] Language: German Character set encoding: UTF-8 ***START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK ABESSINIEN, DAS ALPENLAND UNTER DEN TROPEN UND SEINE GRENZLÄNDER***

Das

Buch der Reisen und Entdeckungen.

Afrika.

Abessinien,

das Alpenland unter den Tropen.

Malerische Feierstunden.

Das Buch der Reisen und Entdeckungen.

Neue illustrirte

Bibliothek der Länder- und Völkerkunde

zur

Erweiterung der Kenntniß der Fremde.

Afrika.

Abessinien, das Alpenland unter den Tropen.

Bearbeitet

von

Dr. Richard Andree.

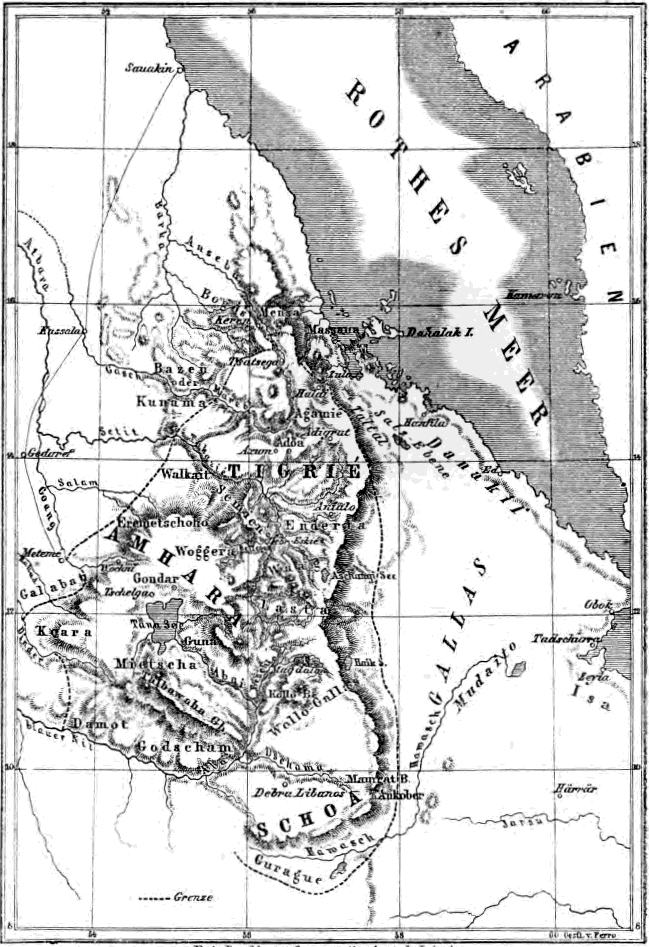

Mit 80 in den Text gedruckten Abbildungen, sechs Tonbildern, sowie einer

Uebersichtskarte von Abessinien

Leipzig.

Verlag von Otto Spamer.

1869.

das Alpenland unter den Tropen

und

seine Grenzländer.

Schilderungen von Land und Volk vornehmlich unter

König Theodoros (1855–1868).

Mit 80 Text-Abbildungen, 6 Tonbildern nach Originalzeichnungen von E. Zander, R. Kretschmer, H. Leutemann u. A. nebst einer Uebersichtskarte von Abessinien.

Leipzig.

Verlag von Otto Spamer.

1869.

Verfasser und Verleger behalten sich das Recht der Uebersetzung vor.

Druck von F. A. Brockhaus in Leipzig.

Vorwort.

Ein afrikanisches Alpenland, überreich an Schönheiten und Wundern der Natur, bewohnt von einem begabten Volke, das gleich uns zum kaukasischen Stamme gehört und mit den Negern nichts zu schaffen hat, eine an fesselnden Abenteuern reiche Folge von Reisen in dieses Land, endlich der Feldzug Englands gegen den eisernen, blutigen Theodor, der mächtig über Abessinien geherrscht, wie noch kein dunkelfarbiger König vor ihm – das ist es, was wir in diesem Bande des „Buches der Reisen und Entdeckungen“ den Lesern vorführen wollen.

Abessinien hat von jeher der gebildeten Welt ein großes Interesse eingeflößt und nicht etwa erst die neueste romantische Episode seiner Geschichte uns diese „unter die Tropen gerückte Schweiz“ näher geführt. Dort, in der muthmaßlichen Heimat des schwarzhäutigen der durch die Bibel eingeführten heiligen drei Könige, besteht ja noch, abgeschieden und vergessen von den abendländischen Glaubensgenossen, inmitten heidnischer und muhamedanischer Völker, ein christliches Reich; dorthin verlegte das Mittelalter auch den Staat des fabelhaften Erzpriesters Johannes, dort entspannen sich Glaubenskämpfe gegen den Islam, die an Heftigkeit und blutigen Greueln ihresgleichen suchen, dort mühten sich endlich unsere Missionäre bis in die neueste Zeit erfolglos ab, die Bevölkerung zu einem reineren Glauben zurückzuführen. Staatsumwälzungen, Bürgerkriege folgen im bunten Wechsel einander.

So erhebt sich vor unserem geistigen Blicke auf dem farbenreichen Hintergrund, den die Natur bietet, ein interessantes geschichtliches Bild, beginnend mit der sagenhaften Königin von Saba, endigend mit dem blutigen Theodor, [pg VI]und fesselt unser Interesse an denselben afrikanischen Boden, der, wenn man von Aegypten und den durch die Araber begründeten Reichen absieht, im Grunde eine eigentliche Geschichte nicht hat.

Nachdem der Verfasser die Erforschung Abessiniens von den ältesten Zeiten bis auf unsere Tage herab geschildert hat, führt er in den ersten vier Abschnitten Land und Leute in einem gedrängten Bilde vor, alles Wesentliche zusammenfassend, was über Geologie und Oberflächengestaltung, über die natürlichen Felsenfestungen und periodisch anschwellenden Ströme, jene Grundursache der Nilüberschwemmungen, was über die klimatischen Verhältnisse und die Vegetationsgürtel, über die Thierwelt jenes interessanten Gebietes gesagt werden kann. Dabei wandert das Volk an uns vorüber mit seinen guten Anlagen und seinem tiefen sittlichen Verfall, seinen verschiedenen Stämmen und Sprachen, Sitten und Gebräuchen. Handel und Industrie finden gleichfalls gebührende Berücksichtigung, nicht minder die religiösen Verhältnisse, das afrikanisch gefärbte Christenthum des Landes mit seiner byzantinischen Scheinrechtgläubigkeit und lasterhaften Priesterschaft. Die Missionsgeschichte, reich an Enttäuschungen und arm an Erfolgen, wird unparteiisch berichtet und dann mit einer Abhandlung über den Landbau und die sozialen Verhältnisse des Landes der allgemeine Theil beschlossen.

Nachdem der Leser dergestalt orientirt ist, kann er an der Hand der neuesten Reisenden das weite Land durchwandern; er lernt den Norden wie den Süden kennen, die brennendheißen Küstenstriche und die fieberschwangere, feuchte Kollaregion, hinauf bis zu den schneegekrönten, majestätischen Alpengipfeln.

Geleitet von solchen Forschern, deren Schilderungen zu den farbenprächtigsten gehören, die wir über jene fernen Gegenden besitzen, gewinnt der Leser alsobald die vorgeführten Persönlichkeiten um so lieber, je fesselnder deren oft überaus romantische Fahrten sind. Während die älteren Reisenden bereits früher besprochen waren, bieten wir in diesem Abschnitte einen Einblick in das verdienstvolle Wirken der neueren Ländererforscher. Wir lernen den geistreichen und kühnen Franzosen Guillaume Lejean kennen, durchstreifen an der Hand Werner Munzinger’s und der Gefährten des Herzogs Ernst von Sachsen-Koburg die nördlichen Grenzgebiete, die Länder der Bogos und Kunama, begleiten den deutschen Fürsten selbst auf seinen Pürschgängen und [pg VII]Elefantenjagden und werden schließlich durch den englischen Major W. Cornwallis Harris in die fast märchenhaft erscheinende Welt von Schoa, diesen südlichen Theil Abessiniens, eingeführt, wo in malerischen Einzelschilderungen das Hof- und Kriegsleben des Negus Sahela Selassié an uns vorübergeht.

Naturgemäß gipfeln die Mittheilungen in der Darstellung des heutigen Abessinien. Verfallen und zerrissen durch nimmer ruhende Bürgerkriege, zuckend und verblutend liegt es da. Wüst liegen die fruchtbaren Aecker und das geplagte Volk verkommt: da scheint ein Hoffnungsstrahl aufzudämmern! Gleich einem glänzenden Meteor steigt der mächtige Theodor, der Sohn einer armen Kussohändlerin, am abessinischen Himmel auf. Noch einmal scheint es, als ob das altäthiopische Reich aus seinen Trümmern, aus Schutt und Moder wieder erstehen wolle. Doch der Glanz trügt, und nach Tagen blutiger Schrecken sinkt unter der überlegenen Macht der „rothhaarigen Barbaren“ auch der afrikanische Napoleon dahin, mit ihm sein Reich. Indessen nicht blos Schatten wirft die Regierungsgeschichte dieses unzweifelhaft bedeutenden Mannes; es sind Lichtpunkte genug in derselben zu finden, und der Verfasser hat sich bemüht, Licht und Schatten in gerechter Würdigung der Schwierigkeiten, die sich einem Reformator in der Eigenartigkeit von Land und Menschen jener fernen Gegenden entgegenstellen, billig zu vertheilen.

Was die Quellen, aus denen das vorliegende Buch geschöpft, betrifft, so wurde von Hiob Ludolf an bis auf Th. von Heuglin, sowie die Berichte der englischen Korrespondenten herab keine wichtige Publikation übersehen. Außer den angeführten Reisenden, deren Berichte im Auszuge wiedergegeben sind, wurden hauptsächlich James Bruce, Henry Salt, Eduard Rüppell, Karl Wilhelm Isenberg, Ludwig Krapf und (für den zoologischen Theil) A. E. Brehm benutzt.

Als ganz besonders werthvoll müssen wir die Originalabhandlung über die Agrikultur Abessiniens von Eduard Zander hier hervorheben. – Das Leben dieses deutschen Landsmannes haben wir im Texte geschildert. Für die Erlaubniß zur Veröffentlichung der genannten Arbeit ist der Herausgeber Sr. Hoheit dem Herzoge Leopold Friedrich von Anhalt, in dessen Besitze sich das Original-Manuskript befindet, zu tiefgefühltem Danke verpflichtet. Die Kundgebung dieser zu Magdala im Jahre 1859 verfaßten Arbeit erfolgt [pg VIII]hier, mit Weglassung einer allgemeinen Einleitung, vollständig. Da jedoch unserm wackern Landsmanne nach längerer Abwesenheit vom Heimatlande der flüssige Gebrauch der deutschen Sprache abhanden gekommen war, so erschienen stylistische Aenderungen in seiner Darstellung unerläßlich, wie denn auch die Schreibart der Eigennamen mit der in vorliegendem Werke befolgten in Uebereinstimmung gebracht werden mußte.

In der Orthographie abessinischer Namen herrscht bekanntlich die größte Anarchie, ganz entsprechend jener, welche das Land zerrüttet; um ihr womöglich zu entgehen, schloß sich der Verfasser in seiner Rechtschreibung an diejenigen deutschen Reisenden an, welche von allen die meiste Uebereinstimmung zeigen und diesen Gegenstand am eifrigsten ihrer Aufmerksamkeit gewürdigt haben, nämlich K. W. Isenberg und Th. von Heuglin.

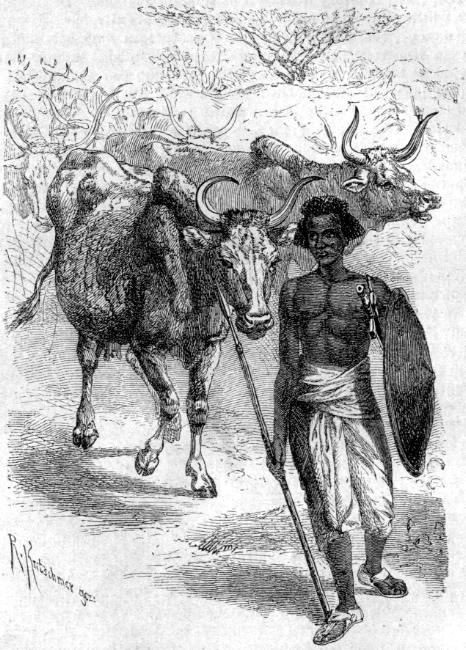

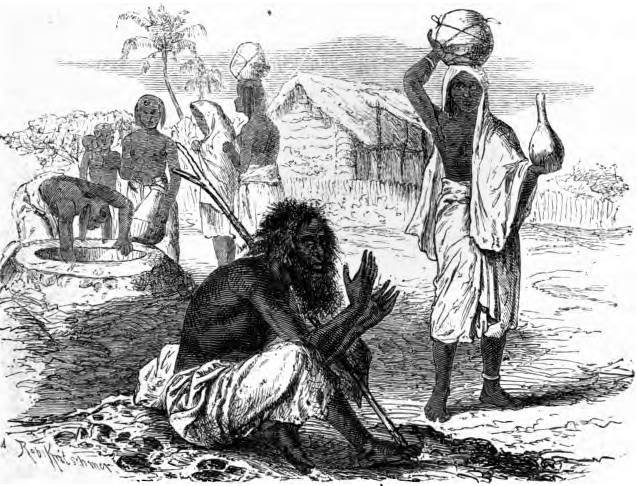

Zur ganz besonderen Freude gereicht es uns, mittheilen zu können, daß der bei Weitem größere Theil der Illustrationen dieses Werkes nach an Ort und Stelle aufgenommenen Originalen gezeichnet ist. Zwei Künstler, die das Land bereisten, haben dieselben geliefert: Robert Kretschmer, der den Herzog von Koburg als Maler begleitete, und Eduard Zander, dessen werthvolle Federzeichnungen, weit über hundert an der Zahl, die landschaftlichen, architektonischen und ethnographischen Verhältnisse Abessiniens ungemein gut charakterisiren. Sie befinden sich gleichfalls im Besitze Sr. Hoheit des Herzogs von Anhalt und werden hier, mit dessen hoher Erlaubniß, als wesentlicher Schmuck unsres Buches, wiedergegeben. Die übrigen Illustrationen, bei denen die Quelle stets angegeben ist, wurden den Werken von H. Salt, E. Rüppell, W. C. Harris, Bernatz, G. Lejean u. a. entlehnt. Schon in dem uns hier entgegentretenden Reichthum an gelungenen Holzschnitten ist uns ein vollständiges Bild des afrikanischen Alpenlandes geliefert, das in keinem hier in Betracht kommenden andern Werke reicher illustrirt zur Anschauung kommen dürfte. Das am Schlusse mitgetheilte Kärtchen endlich wird zur allgemeinen Orientirung über das besprochene Gebiet willkommen geheißen werden.

Inhaltsverzeichniß.

| Seite | ||

| Einleitung. Historischer Ueberblick und Geschichte der Erforschung Abessiniens. Mit 11 Illustrationen | 1 | |

| Aethiops (2). – Die Königin von Saba (3). – Menilek und die salomonische Dynastie (3). Berührungen mit den Völkern des Alterthums (4). – Die Königsstadt Axum und ihre Ruinen (5). – Einführung des Christenthums (6). – Wechsel der Dynastie (8). – Die Invasion der Muhamedaner unter Granje (10). – Portugiesen und Jesuiten in Abessinien (11). – Ihre Vertreibung (12). – Zerfall des Reiches und Bürgerkriege (13). – Die Verfassung (18). – Erforschungsgeschichte (19). – Portugiesische Reisende (20). – Hiob Ludolf (21). – Bruce (22). – Salt und Pearce (23). – Hemprich und Ehrenberg (23). – Rüppell (23). – Tamisier und Combes (26). – v. Katte (26). – Schimper (26). – Aubert und Dufey (27). – Lefêbvre (27). – Gebrüder d’Abbadie (27). – Rochet d’Héricourt (28). – Beke (29). – Zander (30). – Sapeto (32). – Munzinger (32). – Lejean (33). – Die deutsche Expedition (33). | ||

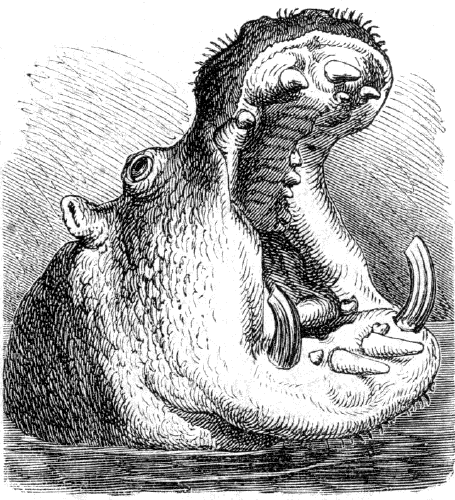

| Das Land, seine Pflanzen- und Thierwelt. Mit 14 Illustrationen | 35 | |

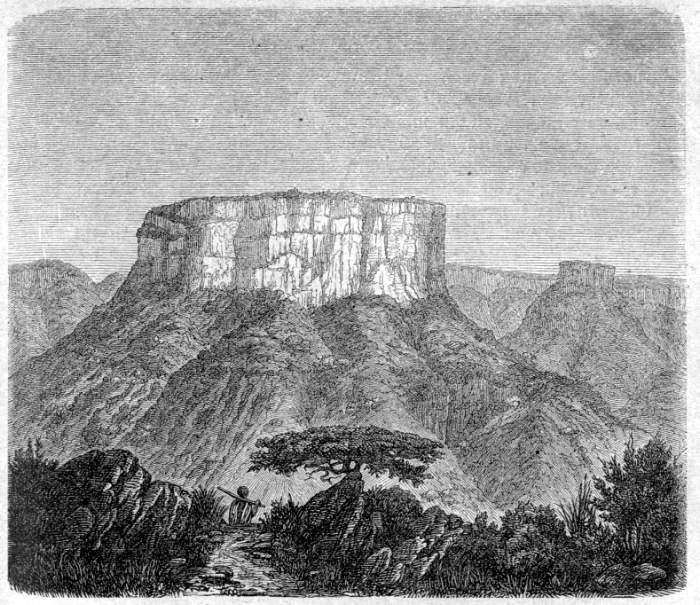

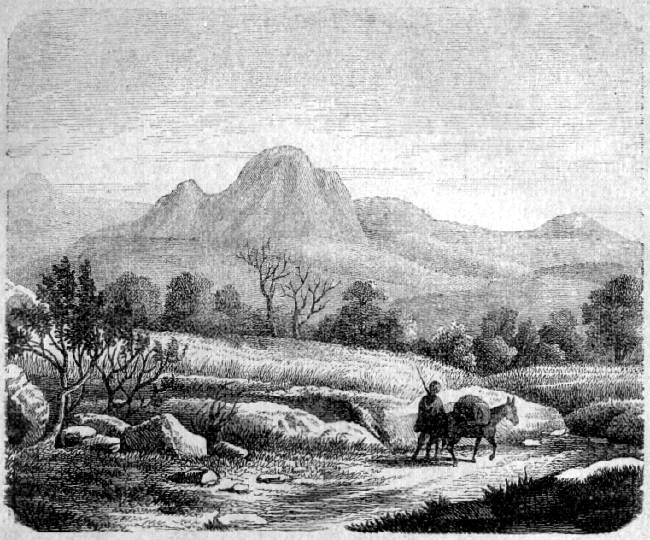

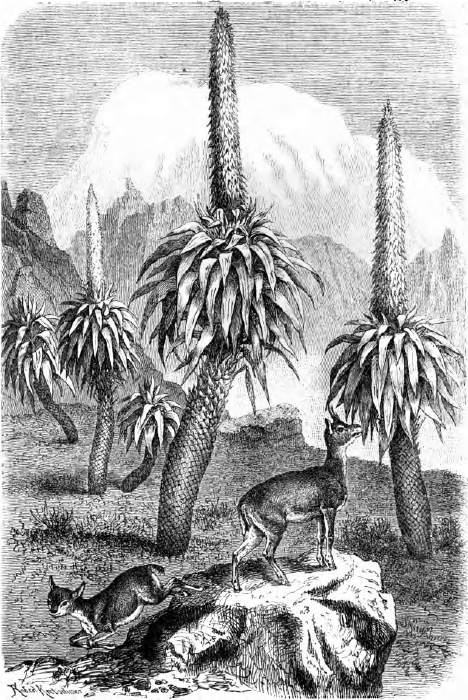

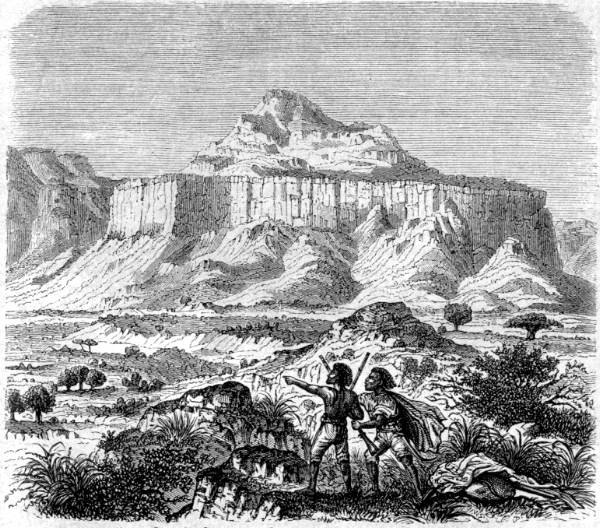

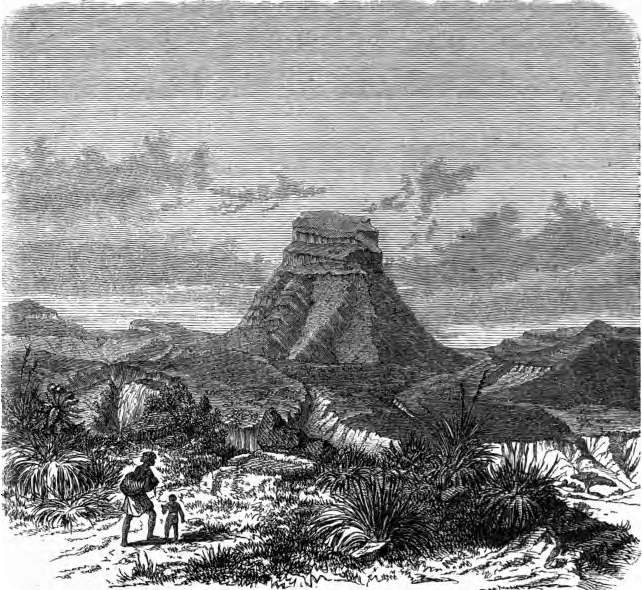

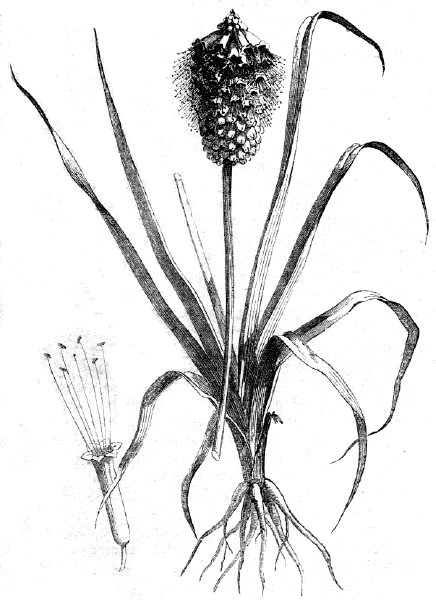

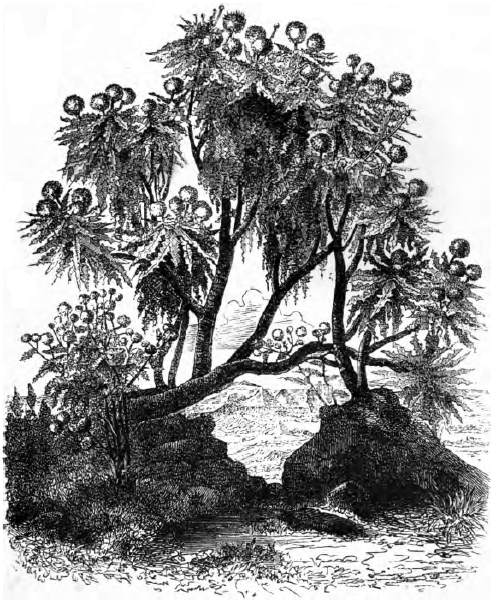

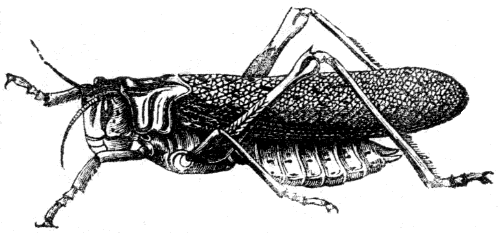

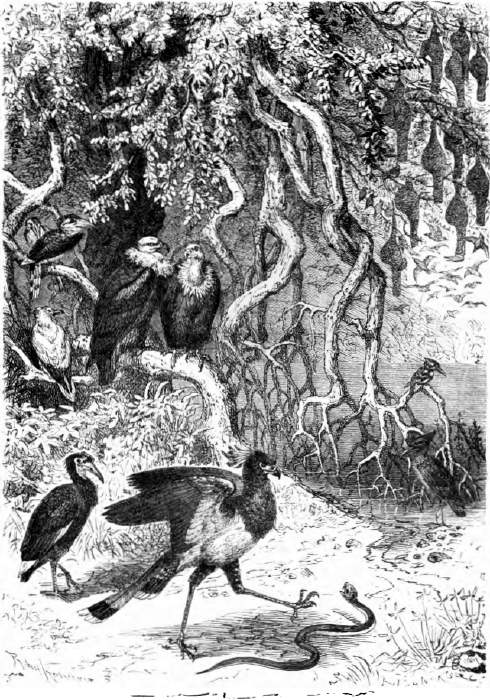

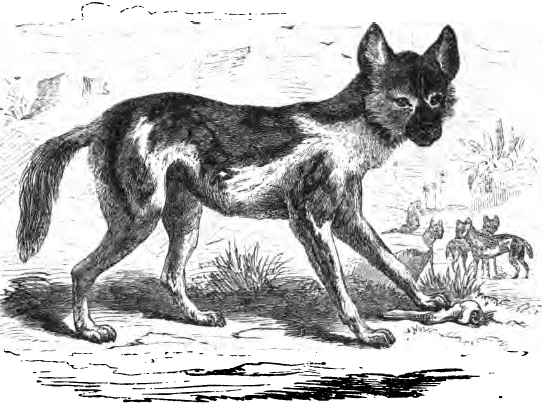

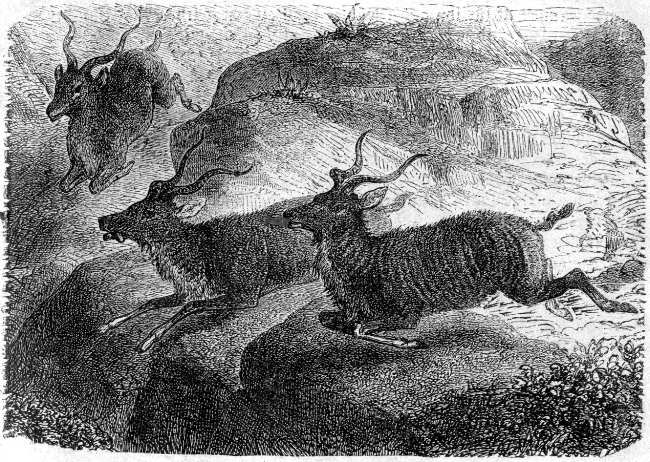

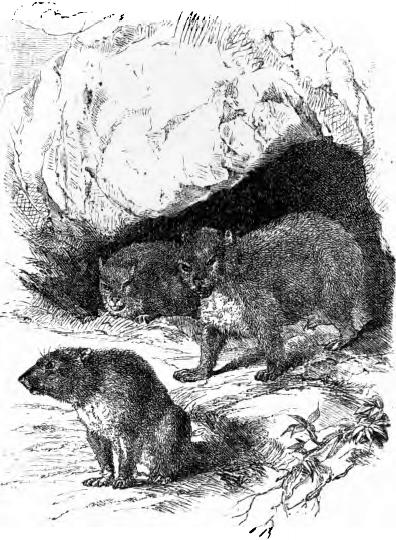

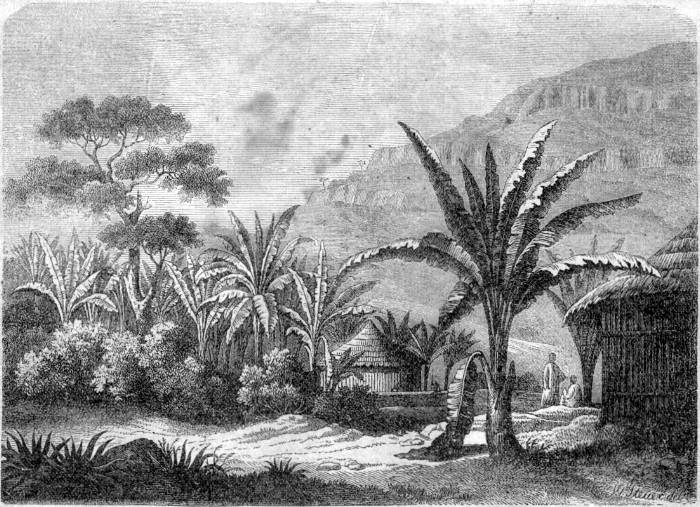

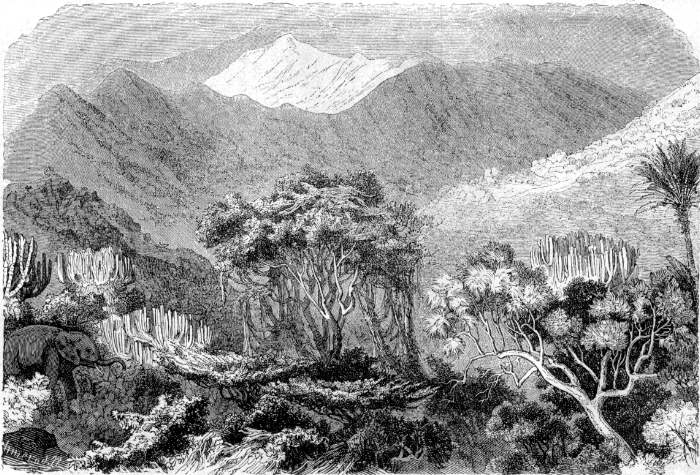

| Begrenzung (35). – Das Hochland (36). – Geologie Abessiniens (36). – Der versteinerte Wald (39). – Heiße Quellen (40). – Oberflächengestaltung (40). – Natürliche Felsenfestungen (42). – Die Alpen Semiéns (42). – Charakter der Flüsse (46). – Ihr Anschwellen (46). – Ursachen der Nilüberschwemmungen (47). – Der Tanasee und der Abai (47). – Klimatische Verhältnisse (50). – Die Vegetationsgürtel (51). – Kola (51). – Woina Deka (56). – Deka (61). – Die niederen Thiere (62). – Vögel (65). – Säugethiere. Ihre Lebensweise, Nutzanwendung, Jagd (71). | ||

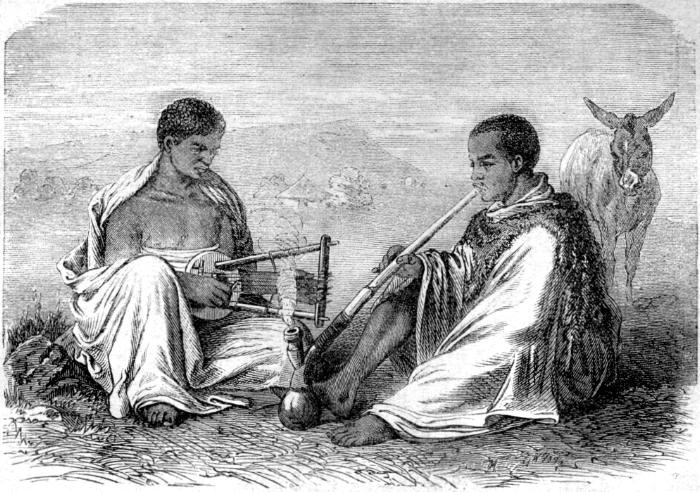

| Das Volk, seine Sitten und Gebräuche, Handel und Industrie. Mit 9 Illustrationen | 85 | |

| Physischer Charakter des Volks (85). – Die Juden oder Falaschas (86). – Muhamedaner (87). – Gamanten (88). – Heidnische Ueberreste (90). – Waito (90). – Die Sprachen Abessiniens (90). – Literatur und Malerei (93). – Charakter und Sittenlosigkeit der Abessinier (94). – Blutrache (95). – Justiz (96). – Aberglauben (97). – Das Verzehren von rohem Fleische (100). – Nahrungsweise (102). – Kleidung (103). – Krankheiten und Aerzte (103). – Industrie und Handel (106). | ||

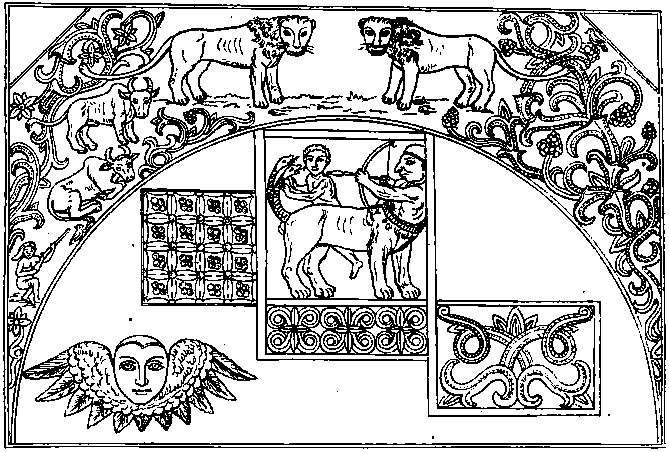

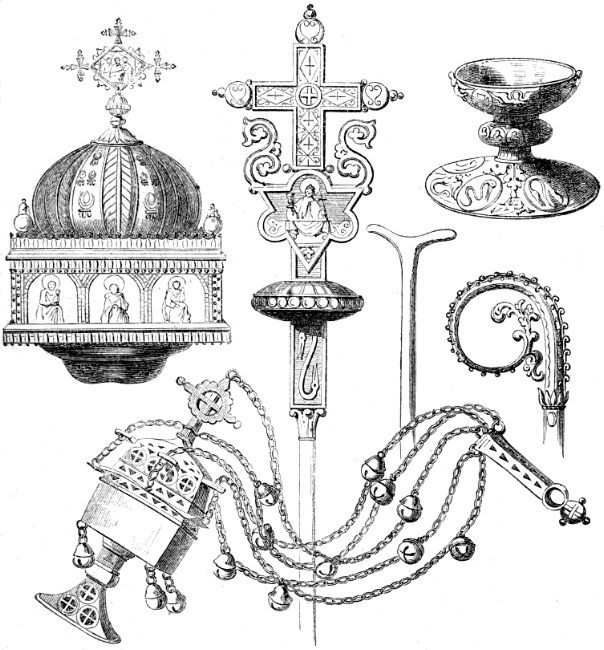

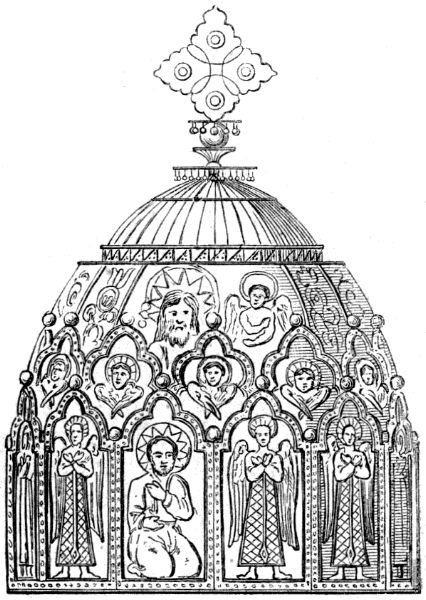

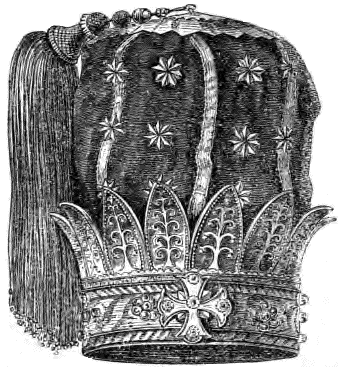

| Religion, Kirche und Geistlichkeit. Das Missionswesen. Mit 8 Illustrationen | 111 | |

| Das Christenthum Abessiniens, dessen Lehren und Verwahrlosung (111). – Der Abuna (114). – Art des Gottesdienstes (120). – Die lasterhafte Geistlichkeit (122). – Mönche und Klöster (122). – Politische Asyle (123). – Zeitrechnung (123). – Feste (123). – Taufe, Ehe, Begräbniß (124). – Die Kirchen, ihre Einrichtung und Ausschmückung (126). – Die verschiedenen Missionsversuche in Abessinien, deren Mißlingen und Urtheile darüber (128). | ||

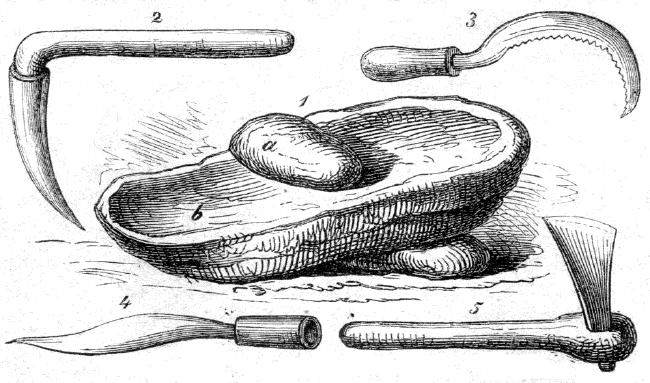

| Der Ackerbau und die Viehzucht Abessiniens. Mit 5 Illustrationen | 139 | |

| Die Kulturfläche Abessiniens (139). – Die Getreidearten, ihre Anpflanzung und Verwendung (141). – Gewürze, Gemüse, Wein, Baumwolle, Gescho (144). – Ernteertrag (146). – Nuk (146). – Einfelderwirthschaft (146). – Ackerwerkzeuge (147). – Regenzeit (148). – Bewässerung (148). – Soziale Stellung der Landleute (149). – Die Viehzucht (150). – Aussicht für europäische Ansiedelungen (153). – Die Regierung und der Grundbesitz (153). – Das Frohnwesen (153). – Steuern (153). – Wiesen und Moorgrund (154). – Bienenzucht (154). – Die Wohnungen der Landleute (155). – Die Mühlen Abessiniens (157). | ||

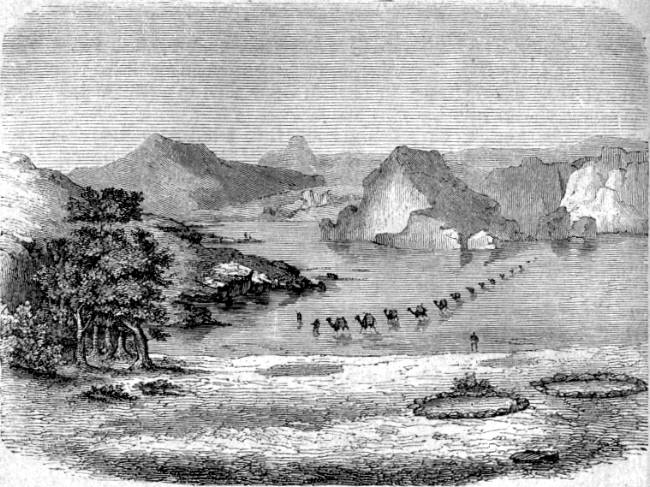

| Massaua und die abessinische Küstenlandschaft. Mit 5 Illustrationen | 158 | |

| Die Bedeutung des Rothen Meeres (158). – Der Dahlak-Archipel und die Perlenfischerei (160). – Die Stadt Massaua und ihre Bewohner (162). – Sklavenhandel (164). – Die Cisternen (166). – Der Markt (167). – Karawanenhandel mit Abessinien (167). – Die Bai von Adulis (168). – Schoho und Danakil (170). – Die Samhara (171). – Eine abessinische Karawane (172). – Der Tarantapaß und Halai (174). | ||

| G. Lejean’s Reise durch Abessinien. Mit 10 Illustrationen | 176 | |

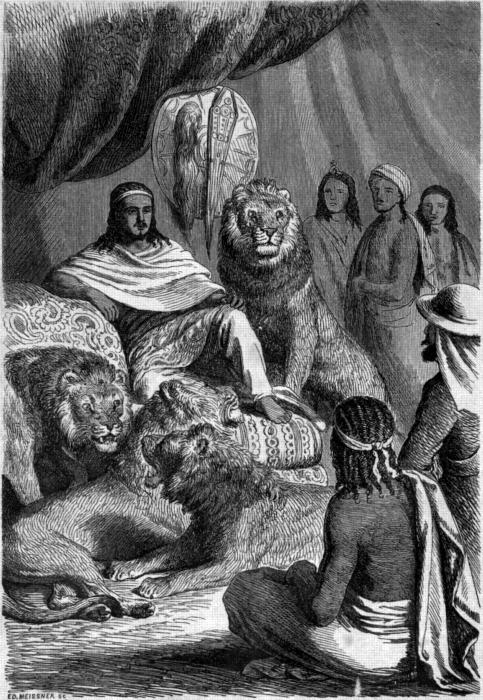

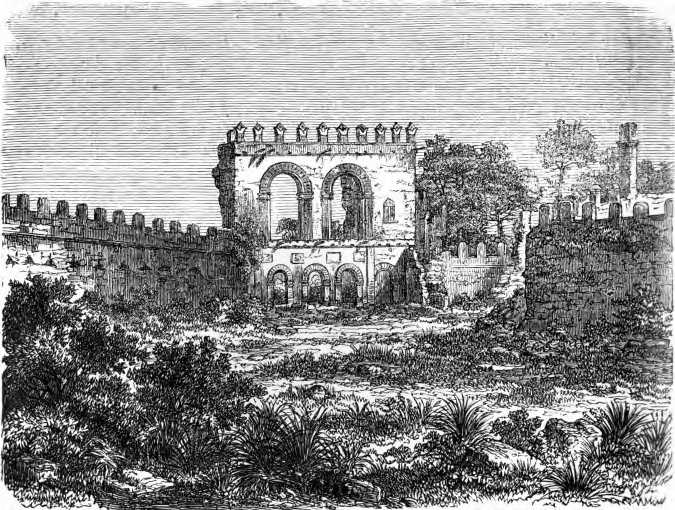

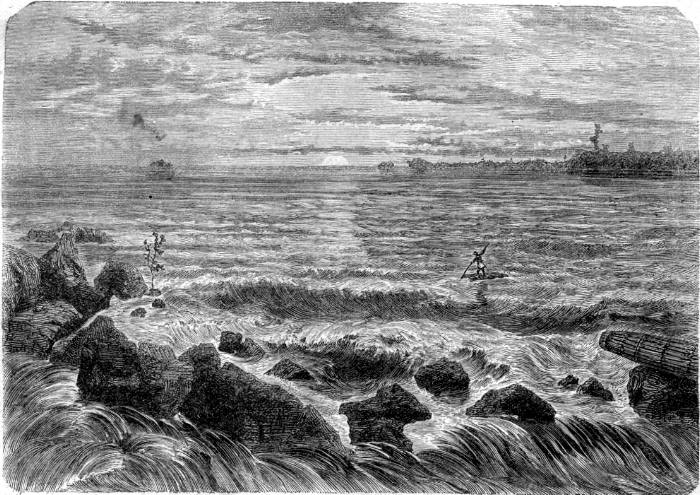

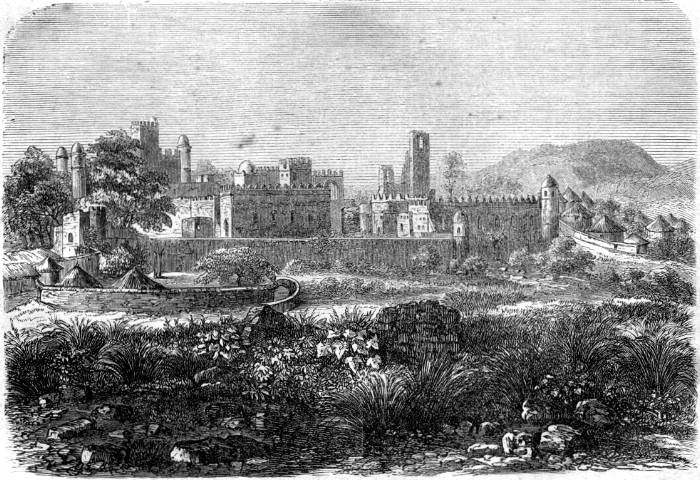

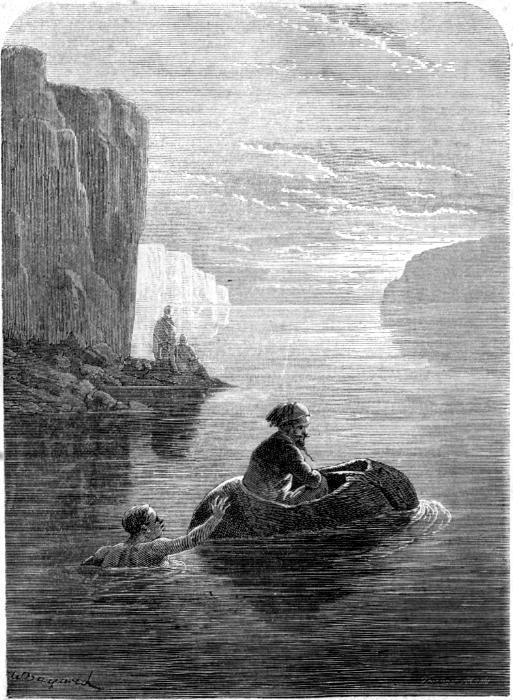

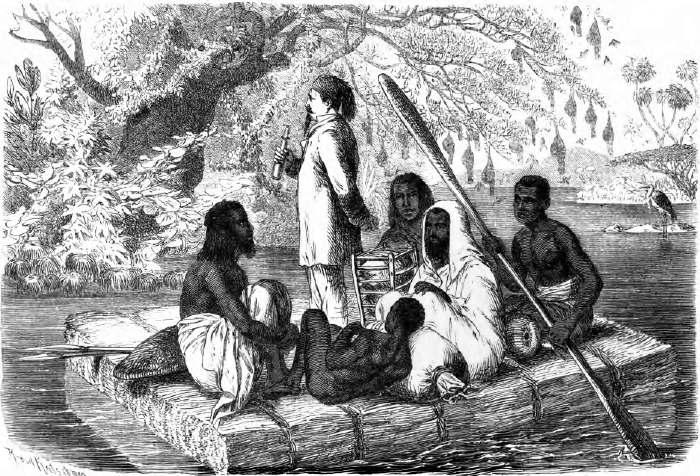

| Metemmé (177). – Der Markt Wochni (178). – Grenzwächter (178). – Eine abessinische Festung (180). – Eine deutsche Familie (182). – Das Land am Tanasee (182). – Schnapphähne (184). – Missionsstation Gafat (185). – Gefangennahme Lejean’s durch König Theodor (187). – Theodor’s Löwen (187). – Gondar und seine Bauten (188). – Wasserfall des Reb (192). – In einem Kloster (194). – Besuch in Korata (195). – Binsenflöße (198). – Besteigung des hohen Guna (200). – Fünf Frauengenerationen (200). – Befreiung (202). – Hochebene Wogara (202). – Lamalmon-Paß (203). – Reise durch Tigrié nach Massaua (204). | ||

| Reisen in den nördlichen und nordwestlichen Grenzländern von Abessinien. Mit 4 Illustrationen | 207 | |

| Das Land der Mensa und Bogos (207). – Reise des Herzogs Ernst (208). – Monkullo (209). – Labathal (209). – Plateau von Mensa (210). – Das Volk der Mensa (211). – Ausflug nach Keren (212). – Elephantenjagd (214). – Rückkehr (216). – Munzinger über die Bogos (217). – Geschichtliches (217). – Ein aristokratisches Volk (218). – Rechtsverhältnisse (218). – Aberglauben (219). – Das Christenthum der Bogos (219). – Der Marebfluß (221). – Die demokratischen Bazen und Barea (220). | ||

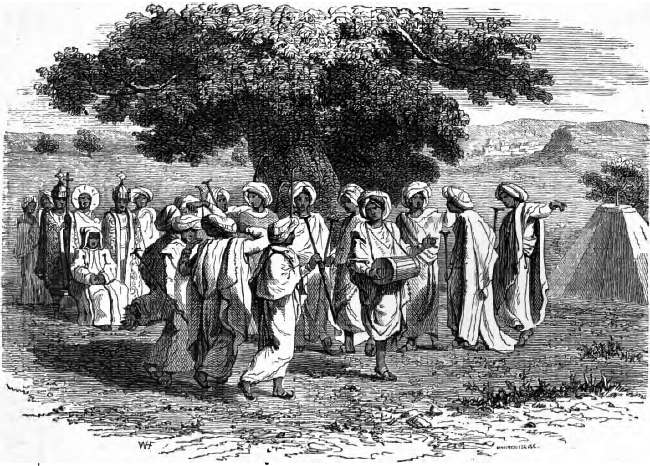

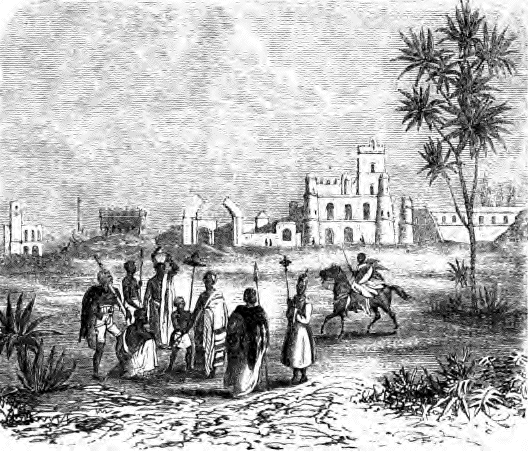

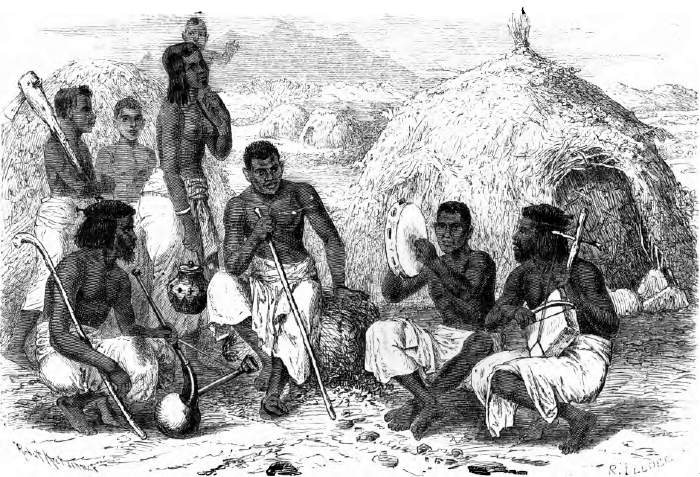

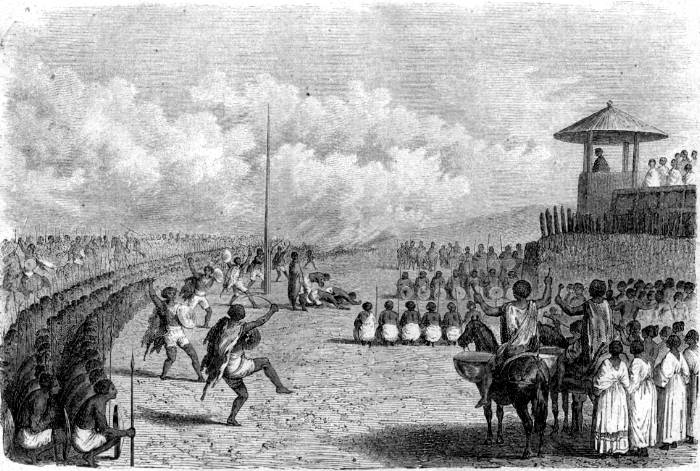

| Schoa und die britische Gesandtschaft unter Major Harris. Mit 9 Illustrationen | 224 | |

| Begrenzung (224). – Englische Gesandtschaft unter Harris (225). – Tadschurra (225). – Zug durch die Adalwüste (226). – Salzsee (227). – Mord im Thale Gungunté (228). – Versammlung der Eingeborenen (230). – Sklavenkarawane (232). – Myrrhen (233). – Der Hawasch (234). – Der Grenzdistrikt (234). – Alio Amba, ein Marktort (236). – Empfang beim Könige Sahela Selassié (240). – Die Hauptstadt Ankober (242). – Debra Berhan, die Sommerresidenz (245). – Sklavendepot (246). – Truppenrevue (246). – Angollala (249). – Schlucht der Tschatscha (250). – Medoko, der Rebell (252). – Das Gallavolk (252). – Kriegszug gegen dasselbe (258). – Siegesfest (260). – Abschluß des Handelsvertrags (262). – Rückkehr (263). | ||

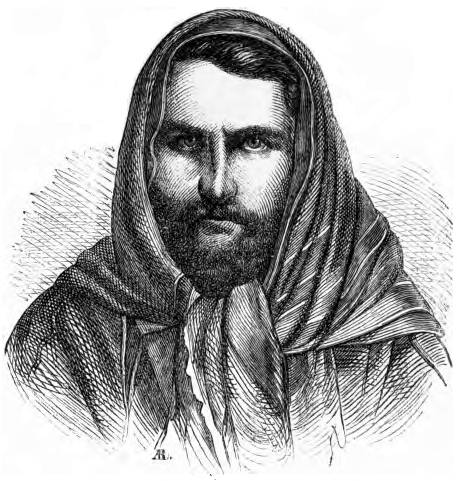

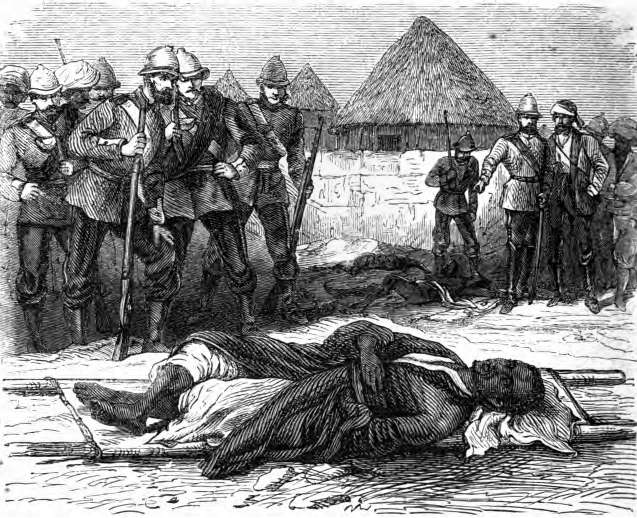

| Theodoros II., Negus von Aethiopien. Mit 6 Illustrationen | 264 | |

| Bewegte Jugend (264). – Der Emporkömmling (265). – Schlacht von Debela und Königskrönung (266). – Rebellenkriege (267). – Reformen (272). – Abessinische Heere und Kriegspraxis (275). – Verwickelungen mit den Missionären (280). – Gefangennahme Cameron’s und Streitigkeiten mit England (281). – Magdala (284). – Beginn der englischen Invasion (287). – Erstürmung von Magdala und Tod Theodor’s (293). – Rückzug der Engländer (297). |

| Die hierzu gehörigen Tonbilder sind einzuheften: | ||

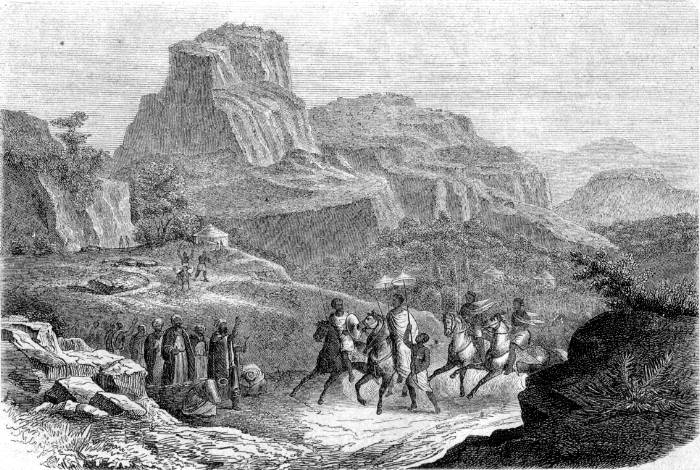

| König Theodoros, Audienz ertheilend | Titelbild. | |

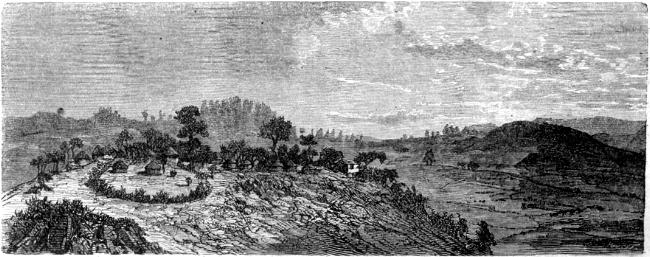

| Teiit, Partie von Totscha in Semién | Seite 43 | |

| Charakter des Hochgebirges Awirr in Semién | " 49 | |

| Herzog Ernst von Sachsen-Koburg-Gotha auf der Jagd in Mensa | " 215 | |

| Im Lager des Negus. Priester und Krieger | " 276 | |

| Innerer Theil der Bergfeste Magdala. Südliche Ansicht | " 286 |

Einleitung.

Historischer Ueberblick und Geschichte der Erforschung Abessiniens.

Aethiops. – Die Königin von Saba. – Menilek und die salomonische Dynastie. – Berührungen mit den Völkern des Alterthums. – Die Königsstadt Axum und ihre Ruinen. – Einführung des Christenthums. – Wechsel der Dynastie. – Die Invasion der Muhamedaner unter Granje. – Portugiesen und Jesuiten in Abessinien. – Ihre Vertreibung. – Zerfall des Reiches und Bürgerkriege. – Die Verfassung. – Erforschungsgeschichte. – Portugiesische Reisende. – Hiob Ludolf. – Bruce. – Salt und Pearce. – Hemprich und Ehrenberg. – Rüppell. – Tamisier und Combes. – v. Katte. – Schimper. – Aubert und Dufey. – Lefêbvre – Gebrüder d’Abbadie. – Rochet d’Héricourt. – Beke. – Zander. – Sapeto. – Munzinger. – Lejean. – Die deutsche Expedition.

„In den ersten Jahrhunderten unserer Aera stand Abessinien auf der Höhe der damaligen Kultur; das Christenthum, das ununterbrochen von Aegypten den Nil hinauf bis hierher reichte, schuf einen stetigen Verkehr mit dem römischen Reiche. In Glauben, Sitte, Recht und Feinheit des Lebens war es uns ähnlich; [pg 2]doch seit es von dem Abendlande durch die Fortschritte des Islam abgeschnitten ist, blieb seine Entwicklung stehen, und wie, wer steht, zurückgeht, so ist auch Abessinien zurückgegangen und ist verwildert, wenn es auch jetzt noch Europa viel näher steht als dem nachbarlichen Afrika. Es ist umringt von Feinden, wie die Rose von Dornen; im Norden, wo das Hochland in Stufen abfällt und endlich in unabsehbare Tiefebenen sich endet, wohnen muhamedanische Völker, meist rebellische Kinder des Hochlandes, die hellfarbigen Habab, die Leute von Barka; ihnen folgen noch nördlicher die altnomadischen fremdredenden Hadendoa. Im Westen begrenzt Abessinien das Nilland, türkischer Herrschaft unterworfen, im Süden das halb muhamedanische, halb teufelanbetende Volk der Galla. Wohl brauchte es Jahrhunderte, das Hochland vor allen diesen Feinden dem Christenthume zu wahren. Doch jetzt steht Abessinien gegen außen unabhängig da; es hat nur die inneren Feinde zu fürchten, die Anarchie, den freiwilligen Verfall seiner Religion und Sitte, den Selbstmord.“

So charakterisirt einer der besten Kenner des Landes, Werner Munzinger, die Lage der „afrikanischen Schweiz“, die von alters her das Interesse der europäischen Völker wach zu halten wußte, schon wegen der Gleichartigkeit der Religion, welche uns mit ihren Bewohnern verbindet. Dorthin verlegte man den Sitz des schwarzen Erzpriesters Johannes, dorthin zogen Glaubensboten und wissenschaftliche Forscher in großer Zahl und übermittelten uns Kunde von den Wundern des so verschiedenartig gestalteten Landes. Bald sind es die heißfeuchten Niederungen mit tödtlichem Klima, tropischem Pflanzenwuchs und belebt von den Riesen der Thierwelt, bald kahle, vom Winde gepeitschte Hochebenen, über denen die gezackten, kuppel- und domförmigen Bergriesen bis in die Eisregion hineinragen, dann wieder die verschiedenen Stämme des Landes, ausgezeichnet vor ihren Nachbarn durch leibliche und geistige Vorzüge, doch tief gesunken, die uns jene Berichte vorführen. Endlich aber ist es die mehr als tausendjährige, wol anfangs in den Schleier der Sage gehüllte Geschichte des Landes, die mit ihrem Dynastienwechsel, ihren blutigen Bürgerkriegen und Religionskämpfen uns unwillkürlich anzieht. Ja, Geschichte auf afrikanischem Boden! Welche Anomalie! Denn sehen wir ab von den muhamedanischen Staaten und den alten, vorübergehenden Kulturreichen im Norden des schwarzen Erdtheils, so bietet uns allein Abessinien eine Geschichte, ein Reich in Afrika dar. Staatenbildungen, Historie bei den Negervölkern zu suchen, wäre vergebliche Mühe; Abessinien aber hat beides, und der Grund dafür liegt in der Abstammung, der Begabung seiner Bewohner, die gleich uns zur kaukasischen Rasse gehören, denn sie sind äthiopische Semiten, Verwandte der Araber, Phönizier, Juden.

Nach der Ueberlieferung der Abessinier kam Kusch, ein Sohn Ham’s, in ihr Land, ließ sich dort nieder, gründete die Stadt Axum und bevölkerte weit und breit die Umgebung. Er hinterließ zwölf Söhne, unter welchen der älteste, Aethiops, dem ganzen Lande den Namen Aethiopia gab. So hieß es wenigstens bei den Griechen und heißt es heute noch offiziell. Der allgemein übliche [pg 3]Ausdruck Abessinien jedoch ist aus dem arabischen Habesch abgeleitet. Nach dieser dunklen Sage schweigt die Tradition wieder, und nur Erinnerungen an heidnische Gebräuche und Schlangenkultus füllen den Zeitraum aus, bis die Geschichte Abessiniens – wenn auch immer noch sagenhaft – mit derjenigen der schönen Königin Maketa von Scheba (Saba) zusammenfällt. Zu Axum hatte sie im 11. Jahrhundert vor Christus ihren Thron aufgeschlagen; dort herrschte sie, ihr Volk beglückend, voller Milde und Güte. Eines Tags erschienen Fremdlinge aus einem fernen nördlichen Lande bei ihr, die viel von dem weisen Könige Salomo zu Jerusalem berichteten, der alle übrigen Menschen an Klugheit weit übertraf. Ihn zu sehen, reiste die Königin nach Kanaan, und kaum hatte der Judenkönig sie erblickt, als er sich in sie verliebte und sie zur Frau nahm. Nachdem die äthiopische Fürstin dem Könige einen Sohn Namens Menilek Ebn Hakim, der später den Königsnamen David I. empfing, geboren hatte, riefen sie die Pflichten der Herrschaft wieder nach Abessinien zurück, während der Sohn beim Vater blieb, um dort in allen Tugenden erzogen zu werden. Er wuchs heran und nahm zu an Weisheit und Gnade, sodaß aller Menschen Augen mit Wohlgefallen auf ihm ruhten. Eines Nachts, berichtet die Tradition, erschien ihm der Herr im Traume, hieß ihn wieder in die Heimat zurückkehren und dort den Gottesdienst nach jüdischer Weise einrichten. Heimlich warb er zwölf Priester, unter denen Asarja obenan steht, nahm in der Nacht die alte Bundeslade aus dem Tempel zu Jerusalem und flüchtete mit ihr zu seiner Mutter nach Axum, wo das angebliche Heiligthum noch jetzt gezeigt wird. Von seinem Vater Salomo wurde Menilek lange Zeit verfolgt, allein Gottes Wundermacht schützte ihn und sicherte ihn vor allen Nachstellungen, so daß er 29 Jahre über Aethiopien regierte. Seit jener Zeit nun regiert nominell eine salomonische Dynastie in Abessinien, und der Glaube hieran ist unter dem ganzen Volke vom Höchsten bis zum Niedrigsten so fest gewurzelt und weit verbreitet, daß nichts sie von dieser Vorstellung abzubringen vermag.

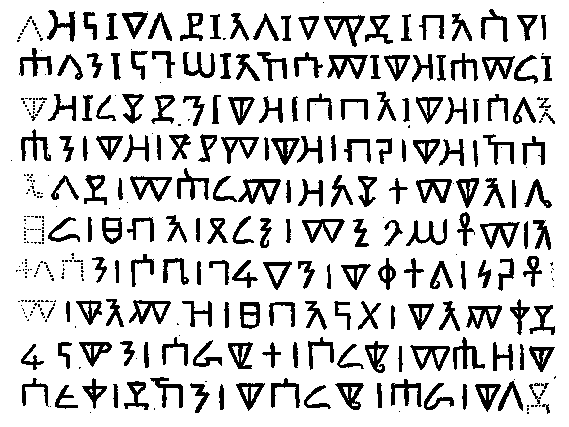

1. Kupfermünze des Kaisers Armah (644 bis 658),

2. Goldmünze des Kaisers Aphidas (536 bis 542),

3. Goldmünze des Kaisers Gersemur (603 bis 614).

Die Bewohner Abessiniens scheinen in der vorchristlichen Zeit auf einer sehr niedrigen Kulturstufe gestanden zu haben. Mit den durch die Aegypter civilisirten Stämmen, welche in Aethiopien den Nilstrom entlang wohnten und das Reich [pg 4]Meroë gegründet hatten, scheinen sie durchaus keinen Verkehr gehabt zu haben, ja es ist ausgemacht, daß den alten Aegyptern das Land erst durch die Kriegszüge Alexander’s d. Gr. und durch die von ihm an die Küste verpflanzte Kolonie von Syrern (wahrscheinlich jüdischer Religion) bekannt wurde. Die Ptolemäer, welche ihre Handelsverbindungen mit dem Rothen Meere ausdehnten, errichteten Emporien und Stationen für die Elephantenjagd längs der „Küste der Troglodyten“ und Aethiopier, und der zweite Nachkomme des großen Soter gründete Adulis am Golf von Zula, nahe dem heutigen Massaua. Seine Truppen drangen, nach der von Kosmas Indikopleustes im 6. Jahrhundert aufgefundenen sogenannten adulitischen Inschrift, siegreich bis über den Takazziéfluß in die damals schon erwähnten Schneegebirge Semién’s und verpflanzten griechische Sprache und Gesittung in das Land. In Tigrié entstand das königliche Axum mit seinen hohen Obelisken, Inschrifttafeln und Königsgräbern, und die äthiopischen Fürsten schlugen Gold- und Kupfermünzen. – Doch griff diese Art hoher Kultur, deren Blüte in das 4. bis 7. Jahrhundert fällt, erst nach der Einführung des Christenthums um sich.

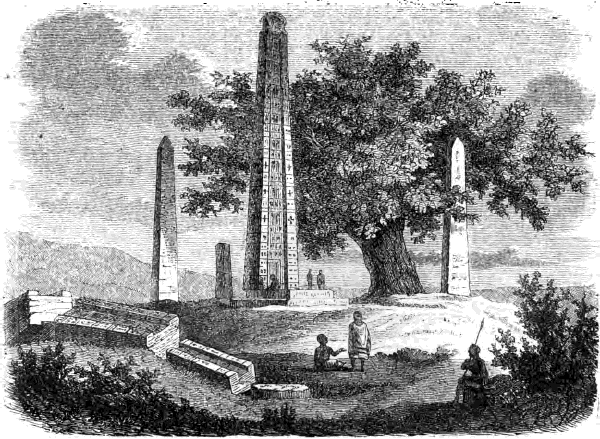

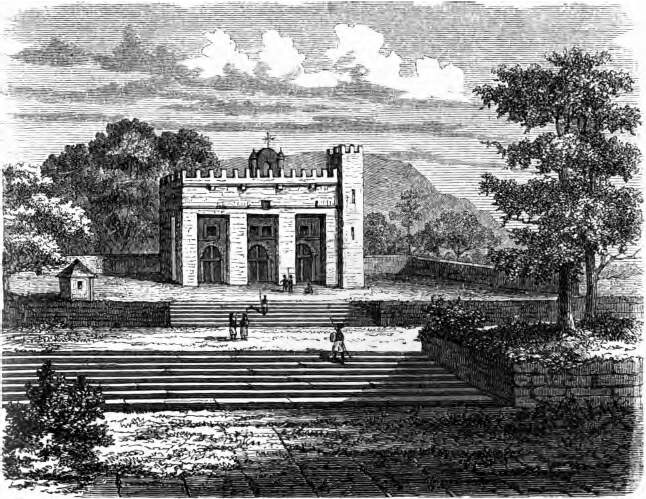

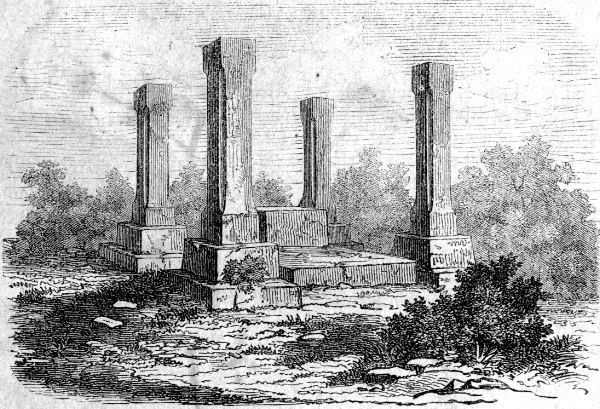

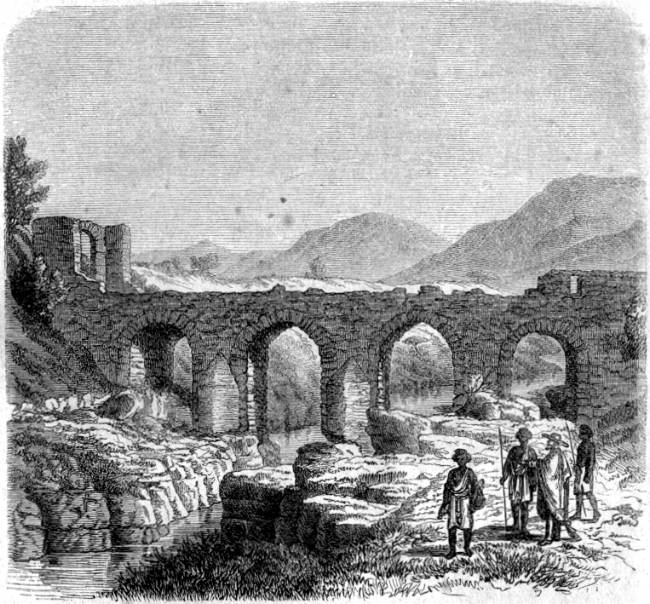

Laut predigen heute noch von der alten Herrlichkeit die Ruinen der einst mächtig blühenden Königsstadt in der Provinz Tigrié. Sie sind, wenige andere zerstreute Reste abgerechnet, das einzige, was an die alte Glanzzeit Abessiniens erinnert und der Zielpunkt aller Reisenden, welche das äthiopische Hochland aufsuchen. Noch zu Anfang des 16. Jahrhunderts, als der Portugiese Alvarez sich dort aufhielt, müssen manche merkwürdige Bauwerke daselbst vorhanden gewesen sein, die seitdem verschwunden sind. In einer alten deutschen Uebersetzung seines Reiseberichtes heißt es: „Chaxuma hat vieler schöner Wohnungen uff der Erde gebavet, da eine jede seinen springenden Brunnen hat, und das Wasser den Lewen zum Rachen herausspringet, welche aus gesprenkelten Marmelsteinen zierlich gemacht sind.... Man findet auch an den Häusern viel alter seltzamer Figuren, in gar reine und harte Steine gehawen, als Lewen, Hunde, Vogel u. s. w.“ Auch jetzt enthält Axum noch sehenswerthe Monumente, Obelisken, Stelen, Königsgräber, Opferaltäre, über die wir durch Salt, Rüppell und Heuglin genaue Auskunft erhalten haben.

Der Anblick der in einer Niederung zwischen vulkanischen Hügeln ausgebreiteten Stadt mit ihren zahlreichen Kirchen, Obelisken, Wachholder- und Feigenbäumen ist überraschend schön. Noch ehe man das Thal betritt, begegnet man von Osten kommend einem kleinen schlanken Obelisk, um den mehrere ähnliche umgestürzt in Trümmern liegen; etwas weiter sind Schutthügel mit Opfersteinen und einer 7 Fuß hohen Stele (Inschriftstein), deren eine Seite eine äthiopische, die andere eine griechische Inschrift vom Axumitenkönig Aizanas enthält. Von hier führt ein in den Fels gehauener Weg oder Wasserleitung in die Stadt. Ueber den geräumigen Marktplatz gehend, erreicht man bald ein niedriges Plateau mit einem riesigen Feigenbaum, dessen Stamm an 50 Fuß Umfang hat. Hier ist das eigentliche Obeliskenfeld. Einen sonderbaren Kontrast bilden diese schlanken, oft mit einfachen und zierlichen Ornamenten fast überladenen Mono[pg 5]lithe und Stelen zur bescheidenen Bauart der meist runden, mit Stroh gedeckten Steinhütten der heutigen Axumiten, die oft dicht gedrängt in einzelnen ummauerten Gehöften zusammenstehen, beschattet von immergrünen Wanzabäumen, deren dichtes Laubwerk Schneeflocken gleich mit Blüten übersäet ist. Das heutige Axum hat eine Länge von etwa einer halben Stunde, aber Häuser, Gehöfte und Gärten stehen nicht dicht beisammen und sind zuweilen durch Felder und mit Trümmern bedeckte Plätze unterbrochen. Die Einwohnerzahl veranschlagt Heuglin auf 2–3000. Sie treiben Ackerbau und Viehzucht und leben in verhältnißmäßig glänzenden Umständen, da die vielen kirchlichen Feste und Wallfahrten und namentlich das politische Asyl – ein von Mauern umgebener Platz beim Markte – zahlreiche Fremde nach Axum ziehen.

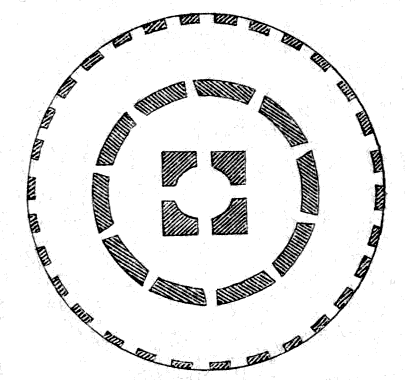

Die Obelisken, etwa 60 an der Zahl, bedecken eine niedrige Terrasse fast vollständig. Die meisten sind jetzt umgestürzt und alle scheinen aus in der Nähe gebrochenen vulkanischen Gesteinen zu bestehen. Einzelne sind nur rohe Steinmassen, die vollendetsten dagegen 60–70 Fuß hohe Monolithe, die schon in der Form von ähnlichen ägyptischen Monumenten abweichen, namentlich durch den oblongen Querschnitt, sowie durch Mangel der Inschriften und ganz abweichende Ornamentik. Das Ganze scheint einen (natürlich nicht hohlen) Thurm mit 8–10 Stockwerken darzustellen, an dem Fenster und Thor angedeutet sind. Die vor den Obelisken liegenden Platten umfassen dieselben theilweise; sie haben zwei Stufen, eine kleine Schwelle und vier runde Vertiefungen (Opferschalen). An verschiedenen Stellen der Stadt stößt man noch auf alte Baureste, [pg 6]namentlich auf kolossale Quadersteine. Allerlei Töpfergeschirre, Amphoren, Schalen, Löwenköpfe, die als Brunnenröhren dienten, sind in Trümmer zerstreut und es könnte hier sicher noch durch Nachgrabungen manches historisch wichtige Monument zu Tage gefördert werden. Der Eindruck, welchen die verschiedenen Monumente auf einzelne Reisende hervorbrachten, war ein sehr ungleicher. Während z. B. Rüppell, wol mit Recht, deren Kunstwerth nicht hoch schätzt, ist Salt von den Obelisken ganz entzückt. Ja, von dem 60 Fuß hohen Obelisk, der sich prächtig an dem alten Sykomorenbaum erhebt, sagt er sogar: „Nach Vergleichung mit vielen Spitzsäulen von ägyptischer, griechischer und römischer Arbeit scheint mir dieser Obelisk das bewundernswürdigste und vollkommenste Werk, wozu man schwerlich ein Gegenstück findet“.

Nahe bei dem Haupteingange der berühmten Kirche des Ortes stößt man auf elf in einer Reihe dicht nebeneinander stehende Altäre von eigenthümlicher Bauart, deren einen Salt als „Königssitz“ abbildet. Jeder derselben besteht aus drei sich auf den vier Seiten verkürzenden Stufen, von welchen die unterste etwa neun Fuß im Quadrat hat. Auf der zweiten Stufe befinden sich vier Würfel, die an den Eckkanten der dritten anliegen und von welchen jeder eine achteckige Säule trägt, aller Wahrscheinlichkeit nach zur Stütze der verschwundenen Deckplatte.

Eine Stunde nordöstlich von der Stadt liegen die sogenannten „Fuchslöcher“ oder Königsgräber auf einem Hügel mit herrlicher Aussicht. Auf dem schmalen Gebirgsrücken bemerkt man ein aus großen Quadern und Säulen bestehendes Fundament einer Art Grabkirche, in dessen Mitte ein Weg zum Eingange eines Felsengrabes führt, das wie sein einfaches Portal in den Fels gearbeitet und nachher mit künstlicher Mauerung aus großen Blöcken ausgekleidet worden ist. Aehnlich den Königsgräbern von Theben führt von da aus dann ein Gang schräg abwärts; dieser mündet in drei Kammern, deren mittlere mit einer Thür verschlossen werden konnte.

Erwähnen wir nun noch die aufgefundenen Münzen (eine kupferne des Königs Armah, der von 644 bis 658 regierte, zwei goldene der Könige Aphidas und Gersemur aus dem 6. und 7. Jahrhundert, theilt Rüppell mit), so haben wir so ziemlich alles erwähnt, was von dem königlichen Axum übrig blieb, das ums Jahr 1535 von dem muhamedanischen Stürmer Granje eingeäschert wurde.

Die Blütezeit der Stadt fällt mit der Einführung des Christenthums zusammen, das, lange bevor noch in Deutschland der heilige Bonifacius (725) dem Evangelium Eingang verschaffte, durch einen Zufall an die äthiopische Küste verpflanzt wurde. Ein christlicher Kaufmann, Meropius mit Namen, machte nämlich mit seinen beiden Gehülfen Frumentius und Aedisius im Jahre 330 eine Geschäftsreise längs den Küsten des Rothen Meeres, landete in der Gegend des heutigen Massaua und wurde hier nebst einem Theile seiner Schiffsmannschaft von den wilden Eingeborenen erschlagen. Nur den beiden Jünglingen schenkte die wüthende Bande das Leben. Man brachte sie an den königlichen Hof, [pg 7]wo sie gute Aufnahme fanden und bald vom Könige Sara-Din mit wichtigen Aemtern betraut wurden. Auf ihre Veranlassung kamen noch mehrere christliche Kaufleute nach Abessinien, die nun eine kleine Gemeinde bildeten und auch mehrere Einheimische bekehrten. Die beiden Jünglinge reisten dann später in ihr Vaterland zurück, zur Zeit als Athanasius Erzbischof von Alexandria war. Aedisius wurde Priester in Tyrus; Frumentius aber wandte sich mit der dringenden Bitte an den Erzbischof, der kleinen christlichen Gemeinde in Abessinien einen Hirten zu senden, damit sie nicht verwaise. Athanasius wußte hierzu aber keinen bessern zu finden, als den Bittsteller, gab dem ehemaligen Handlungsgehülfen die Weihe und sandte ihn nach Abessinien zurück. Hier angelangt führte er den Namen Abba Salama, Vater des Friedens, übersetzte das Neue Testament in die äthiopische Sprache und breitete das Christenthum weit über das Land aus, wenn auch noch ein großer Theil des Volkes bei der altheidnischen Religion verharrte. Die fernere Geschichte Abessiniens ist sehr dunkel und nur durch lange Reihen von Königsnamen ausgefüllt, an welche sich nur hier und da einzelne historische Thatsachen knüpfen.

Aus diesen entnehmen wir, daß zur Zeit des griechischen Kaisers Justinian (um 522) eine heftige Christenverfolgung durch die Juden im südlichen Arabien stattfand. Justinian wandte sich deshalb an den abessinischen König Kaleb; dieser eilte mit einer Armee über das Rothe Meer, schlug die Juden und unterwarf sich den größeren Theil des südlichen Arabiens, in dessen Besitz die Abessinier auch blieben, bis sie kurz vor Muhamed’s Auftreten durch die Blattern, die in ihrem Heere stark wütheten, gezwungen wurden, sich wieder in ihr Land zurückzuziehen. Im übrigen ist aus der langen Periode des äthiopischen Reiches bis ins 8. Jahrhundert nicht viel Erwähnenswerthes überliefert; das Volk vergeudete seine Kräfte in unfruchtbaren Religionsstreitigkeiten und kam mit seinen Nachbarn nicht aus dem Kriegszustande heraus.

Unterdessen trat, den ganzen Orient erschütternd, Muhamed mit seiner Lehre auf. Allein der Islam fand in Abessinien wenig Eingang, jedoch wurde das damals noch blühende Reich Adal für diese neue Lehre gewonnen, und dieses gab den zwischen beiden Ländern bestehenden Streitigkeiten bedeutende Nahrung, indem zu den politischen nun noch religiöse Kämpfe sich gesellten, welche das Land mit Blut überschwemmten. Doch bevor noch diese muhamedanischen Invasionen erfolgten, hatte Abessinien eine gewaltige Revolution durchzukämpfen und es war fraglich, ob die Juden oder die Christen die Oberhand erhalten sollten. Die ersteren erhoben sich nämlich unter dem Namen der Falaschas zu einer furchtbaren Macht. Durch Heirathsverbindung zwischen der Familie ihrer Häuptlinge und der abessinischen Königsfamilie brachten sie den Königsthron an sich und suchten nun die salomonische Linie ganz auszurotten. Es sind jetzt etwa 1000 Jahre darüber hingegangen, daß der letzte salomonische König, Delnaod, vom Throne seiner Väter gestoßen wurde, und zwar durch eine Jüdin aus Lasta Agau, welche die ganze königliche Familie, einen Knaben ausgenommen, der nach Schoa flüchtete, ermorden ließ. Sie hieß Judith, wie zu [pg 8]vermuthen steht, ein selbstbeigelegter Name mit dem beabsichtigten Hinweis auf die alttestamentliche Heldin. Drei Jahrhunderte später wurde die Judendynastie wieder durch einen christlichen Herrscher aus dem Hause Sagué vertrieben, dessen Nachkommen bis zum Jahre 1268 regierten, also zur selben Zeit, als in Deutschland die Hohenstaufen kraftvoll das Scepter führten. Elf Könige soll das Haus Sagué (Zagyé) den Abessiniern geliefert haben, die für das Christenthum eifrig wirkten, unter denen der später heilig gesprochene Lalibela durch die vielen kunstvoll in Felsen ausgehauenen Kirchen, die ägyptische Werkmeister aufführten, berühmt geworden ist.

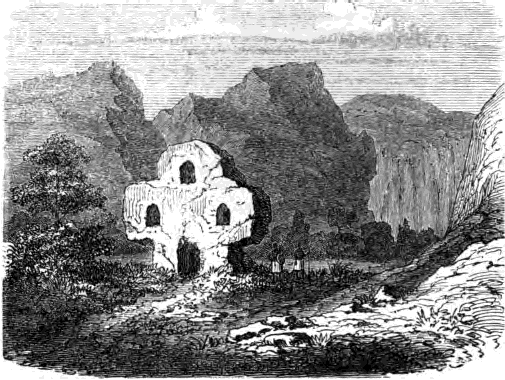

Die meisten dieser Felsenkirchen sind zur Zeit der muhamedanischen Invasion im 16. Jahrhundert zerstört worden, doch haben sich einzelne derselben bis auf unsere Tage erhalten. Der englische Reisende Pearce schildert uns die Felsenkirche Dschumada Mariam nördlich von den Quellen des Takazzié, sein Landsmann Salt jene von Abba os Guma bei Schelicut, v. Heuglin die Felsenkirche von Tenta in Wollo. Die seltsamste dürfte aber wol jene sein, welche der Missionär Isenberg im Jahre 1838 bei dem Dorfe Hauazién in der Provinz Tembién besuchte, als er gerade im Begriff war, das Land nach dem Scheitern seines Missionswerkes zu verlassen. „Obgleich ich aus leicht erklärlichen Gründen nicht aufgelegt war, die Kirche dieses Ortes zu untersuchen, so konnte ich doch nicht umhin, ihre äußere Form anzustaunen. Sie scheint aus einem einzigen Granitblock zu bestehen, der zu dem Zwecke ausgehöhlt ist, kann aber, nach dem äußern Umfange des Steins zu urtheilen, nur sehr wenig Raum im Innern haben. Auch die äußere Form des Steines ist sehr auffallend. Er ist kaum 20 Fuß hoch und in der mittleren Höhe, wo er am breitesten ist, da er die Form eines stehenden Kreuzes anstrebt, mag er auch etwa 20 Fuß breit sein; seine Tiefe aber von vorn nach hinten ist geringer. Er hat einen engen Eingang, in jedem Seitenflügel des Kreuzes und über der Thüre eine Fensteröffnung; alles dieses in den Fels gehauen.“ Gewiß ist zu beklagen, daß Isenberg diese interessante Felsenkirche nicht auch im Innern untersuchte, da, wie es scheint, er der einzige europäische Reisende war, welcher sie zu Gesicht bekam.

Zu Ende des 13. Jahrhunderts lebte in Schoa der achte Nachkomme jenes zur Zeit der Judenherrschaft nach Schoa geflüchteten letzten Prinzen der salomonischen Dynastie. Sein Name war Tesfa Jesus oder Jekuno-Amlak. In Abessinien aber herrschte Nakwetolaab, der Sagué. Als eigentlicher Herrscher des Landes mußte aber der mächtige Abuna oder Erzbischof Tekla Haimanot angesehen werden, heute noch der berühmteste Heilige der abessinischen Kirche und Gründer des großen Klosters Debra Libanos in Schoa, durch dessen Eifer und Beistand die Wiedereinsetzung der alten Dynastie ermöglicht wurde. Aus freiem Willen, wenn auch auf dringendes Einreden dieses Erzbischofs, leistete Nakwetolaab Verzicht auf die Krone und stieg vom Throne herab, um jenem Nachkömmling der salomonischen Dynastie, nach abessinischer Vorstellung dem legitimen Sprossen Menilek’s, Platz zu machen.

Zum Entgelt für sich und seine Leibeserben wurde Nakwetolaab zum [pg 9]Herrscher in der Provinz Waag unter der Lehensoberhoheit des Königs bestellt und dazu der Vorbehalt ausbedungen, daß für den Fall des Aussterbens der Linie Menilek’s die Krone an die Linie Nakwetolaab’s zurückgelange, ein Uebereinkommen, welches solche Lebenskraft besitzt, daß es bis in die jüngste Zeit zurückwirkt. – Von dieser Zeit an bietet die politische Geschichte des Landes eine Reihe von kriegerischen Expeditionen dar, welche ihre Könige, zum Theil ausgezeichnete Helden, gegen auswärtige Völker unternahmen, während die muhamedanische Macht an der Grenze sich immer drohender entwickelte.

In dieser Noth fand eine nähere Verbindung zwischen Europa und Abessinien statt, ja es war die Rede von einer Verschmelzung der Landeskirche mit der römisch-katholischen, die durch Pilgerfahrten nach Jerusalem angeregt worden war. Dort hatten die frommen abessinischen Wallfahrer von dem aufstrebenden Glanze Portugals gehört, und die Berichte derselben erregten in König Jakob, der von 1421 bis 1470 regierte, den Wunsch, mit dem abendländischen Reiche in Verbindung zu treten. Eine Gesandtschaft wurde nach Lissabon geschickt, um dort vom Könige Alphons Hülfe gegen die Ungläubigen zu erbitten. Diesem, der damals mit kriegerischen Plänen gegen die Mauren Nordafrika’s umging, kam der Wunsch Jakob’s sehr gelegen, obgleich damals der Weg ums Kap der guten Hoffnung herum noch nicht entdeckt war; allein er konnte, ohne den mächtigen Papst gefragt zu haben, auf die Allianz mit Abessinien nicht eingehen, und dieser forderte als erste Bedingung eines Bündnisses die unbedingte Unterwerfung der getrennten äthiopischen Kirche unter den Stuhl Petri. Die abessinischen Gesandten mußten [pg 10]deshalb 1441 auf dem Florentiner Konzil erscheinen, wo eine vorläufige Ausgleichung zwischen beiden Kirchen stattfand. Schon im folgenden Jahre erschienen neue Bevollmächtigte auf dem lateranischen Konzil zu Rom, um den Ausgleich zu bestätigen und dringend aufs neue um Hülfe zu bitten. Diese jedoch verzögerte sich und an ihre Stelle trat nach langem Briefwechsel 1490 eine von König Johann II. an König Eskander von Abessinien geschickte Gesandtschaft, welche mit den größten Ehrenbezeugungen aufgenommen wurde. Dabei blieb es aber vor der Hand und die Muhamedaner rückten immer mehr gegen die Abessinier an. Im Jahre 1527 wurde der Hafenplatz Massaua von den Türken eingenommen und von diesen mit dem an der Küste herrschenden Dankali-Könige Muhamed Granje, dem „Linkshändigen“, ein Bündniß abgeschlossen, welches den Zweck hatte, Abessinien gänzlich zu unterwerfen und an die Stelle des Evangeliums den Koran zu setzen. Granje, dessen Väter von den abessinischen Königen mit dem Schwerte erschlagen worden waren, hatte blutige Rache geschworen und fiel gleich einem reißenden Strome mit einem zahlreichen Heere in das Land ein. Durch den gelben Sand der dürren Adalebenen und die glühend heißen Gestadeländer ziehend, stieg er hinauf in die kühleren, gesegneten Berglandschaften Schoa’s, alles vor sich niederwerfend, sengend und brennend. Weit und breit dampfte das Land vom Blute der Erschlagenen; nicht Weib noch Kind wurde geschont, die Kirchen und Städte, darunter der Königssitz Axum, wurden niedergebrannt, die königliche Familie aus ihrer Felsenburg Endoto verjagt und flüchtig von dannen getrieben. Damals war es, daß die nur mit Schwertern und Lanzen bewaffneten Abessinier zum ersten male den Feuerwaffen der Muhamedaner begegneten, vor deren ungewohntem Klange sie davoneilten, wie gescheuchte Rehe des Waldes. Die Muhamedaner aber ergossen sich über das wehrlose Land, verübten die größten Greuel und waren eben im Begriffe, sich dauernd dort niederzulassen, als die längst erwartete Hülfe aus Portugal eintraf.

Don Christoph da Gama, ein Verwandter des berühmten Vasco da Gama, kam mit einer kleinen portugiesischen Flotte in Massaua an und landete mit 400 wohlgerüsteten Kriegern, mit denen er rasch nach Tigrié eilte, sie dort mit den Resten der geschlagenen abessinischen Armee vereinigte und nun muthig den Streitern des Islams entgegenführte. Das erste größere Gefecht der Portugiesen gegen die Muhamedaner verlief unglücklich. Da Gama wurde verwundet und flüchtete in eine Höhle, wo ihn eine muhamedanische Sklavin von außerordentlicher Schönheit, welche er als Dienerin mit sich führte, ihren Glaubensgenossen verrieth. Er wurde vor Granje geführt, welcher ihm eigenhändig mit der linken Hand den Kopf abschlug, der nach Konstantinopel gesandt wurde, während die Stücke des geviertheilten Körpers nach verschiedenen Gegenden Arabiens wanderten. Die Portugiesen, anfangs durch den Verlust ihres Feldherrn bestürzt gemacht, rafften sich indessen von neuem auf, schlugen die Muhamedaner, tödteten Muhamed Granje und setzten den rechtmäßigen König Claudius (Galaudios) wieder in den Besitz seines Thrones.

[pg 11]Nichts umsonst! So lautete damals schon der Wahlspruch, und die Portugiesen, die ihr Blut nicht ohne Gewinn verspritzt haben wollten, traten nun mit zwei Forderungen auf. Zunächst verlangten sie den dritten Theil des Landes und dann unbedingte Unterwerfung der äthiopischen Kirche unter den römischen Papst. Die Abessinier sahen ein, daß sie einen Feind losgeworden, dafür aber einen andern, kaum minder schlimmen, aufs neue sich zugezogen hatten. Claudius, welcher sich in seinem Glauben nicht irre machen ließ, auch der Portugiesen jetzt nicht mehr zu bedürfen glaubte, verweigerte beide Forderungen kurzweg und holte einen neuen Abuna (Vorstand der äthiopischen Kirche) aus Alexandrien, während er den römischen Geistlichen, an deren Spitze Bermudez stand, befahl heimzukehren. Die Portugiesen waren aber weit davon entfernt, so ohne weiteres die Früchte ihres Sieges aufzugeben. Im Jahre 1555 kam eine Jesuitenmission in Abessinien an, welcher bald darauf eine zweite unter dem Bischofe Orviedo folgte, aber alle ihre Anstrengungen waren vergeblich, indem König Claudius selbst über Glaubenssachen mit Orviedo disputirte, ihn zu widerlegen suchte und, als dieser darauf die ganze abessinische Kirche in den Bann that, ihn mit seinen Genossen aus dem Lande verwies. Nur mit Widerstreben gehorchten die Patres, die nach Japan versetzt wurden, wo sie, anfangs zu Einfluß gelangend, auch später wieder, wegen ihrer Einmischung in die Regierung des Landes, vertrieben wurden. Von Indien aus versuchten es die Jünger Loyola’s nun zu wiederholten Malen, in Abessinien festen Fuß zu fassen, bis es ihnen endlich zur Zeit der Regierung des Königs Sosneos (Seltan Seggad) gelang, sich festzusetzen. Unter diesem Könige, der außerordentlich viel auf eine Verbindung mit Portugal gab, wurde auf Betreiben der Jesuiten die römische Kirche für die alleinseligmachende erklärt, die bisherigen abweichenden Lehren und Gebräuche abgeschafft und die Einführung des römischen Gottesdienstes und Glaubens im ganzen Reiche eifrig betrieben. Vergeblich warnten den König seine Freunde, flehten seine Geistlichen mit dem hundertjährigen Abuna Simeon an der Spitze, den Eingebungen der Jesuiten nicht zu folgen und treu am Glauben der Väter festzuhalten. Wer nicht wollte, mußte gehorchen oder des königlichen Mißfallens und schwerer Strafen gewärtig sein. Allein aufgestachelt von den Priestern ließ das Volk die Glaubenstyrannei sich nicht gefallen und griff zu den Waffen, um die alte Religion zu vertheidigen. Der König, durch die fanatischen Jesuiten immer mehr angefeuert, schickte den Scheftas (Rebellen) ein mächtiges Heer unter dem Oberbefehl seines Bruders entgegen, dem es auch bald gelang, die Revolution blutig niederzuwerfen. Dieser Sieg veranlaßte das Einströmen zahlreicher portugiesischer Geistlichen, die, den Erzbischof Mendez an der Spitze, nun mit dem größten Eifer für Ausbreitung des Katholizismus in Abessinien Sorge trugen. In einer feierlichen Versammlung wurde das alexandrinische Bekenntniß für abgeschafft erklärt und jeder mit dem Bannfluche belegt, der sich der neuen Ordnung nicht fügte.

Die Herrschaft der Jesuiten ruhte nun schwer auf dem Lande, und vor ihrem Fanatismus blieben nicht einmal die Gräber verschont. Einer der vornehmsten [pg 12]Priester, der sich der neuen Ordnung nicht gefügt hatte, starb und wurde auf dem Kirchhofe begraben; auf Befehl des Erzbischofs Mendez grub man jedoch die Leiche aus und warf sie den Hyänen vor. Diese und ähnliche Handlungen erweckten die Wuth des Volkes aufs neue, und wiederum brach eine Empörung aus, diesmal mit dem Zwecke, Melea Christos, einen Vetter des Königs, auf den Thron Abessiniens zu erheben. Die zahlreiche Armee des Sosneos wurde nun geschlagen und dieser zu einer Vermittelung zwischen dem alten und neuen Glauben gezwungen. Erzbischof Mendez gestattete, daß die alte Liturgie und die alten Festtage wiedereingeführt, sowie die Feier des Sonnabends neben dem Sonntage geduldet wurde. Mit Ausnahme der Einwohner der Provinz Lasta ergaben sich alle Abessinier hierein; jene aber, die konservativsten unter allen, zogen 20,000 Mann stark den Königlichen entgegen, wurden aber namentlich durch die aus Galla bestehende Reiterei des Sosneos geschlagen, sodaß 8000 tapfere Männer von Lasta mit ihren blutigen Leichen das weite Schlachtfeld deckten. Gegenüber diesem Anblick, bei den verstümmelten Körpern ihrer dahingeopferten Brüder, die für den alten Glauben gefallen waren, erweichte das Herz der Sieger und, den Kronprinzen Fasilides an der Spitze, ging – was wol einzig in der Kriegsgeschichte dastehen dürfte – der Sieger zu dem Besiegten über, dessen Sache zur seinigen machend und den König Sosneos zwingend, zur Religion der Väter zurückzukehren. Nach diesem Siege, der zur Niederlage des Katholizismus wurde, durchzog ein Herold das Land, welcher laut verkündigte: „Hört, hört! Früher haben wir euch den römischen Glauben empfohlen, in der Meinung, daß er der wahre sei. Da aber große Scharen unserer Unterthanen für den alten Glauben ihrer Väter das Leben geopfert haben, so soll auch die freie Ausübung desselben wieder gestattet sein. Eure Priester mögen ihre Kirchen wieder in Besitz nehmen und darin dem Gott ihrer Väter dienen.“

Damit war der Untergang des Katholizismus besiegelt; laut jubelnd strömten die Abessinier in die alten Gotteshäuser, und als im Jahre 1632, nach dem Tode des Königs Sosneos, dessen Sohn Fasilides an die Regierung kam, waren auch die Stunden der Jesuitenväter gezählt. Sie wurden zunächst in das Kloster Mai Goga bei Adoa verbannt, flüchteten aber von hier vor den Verfolgungen des Pöbels. Mendez selbst gerieth auf der Flucht zu Sauakin in die Sklaverei und statt seiner nahm wieder ein Abuna aus Alexandrien den höchsten Kirchensitz zu Gondar ein. Ist auch die Invasion der Portugiesen, die Herrschaft der Jesuiten über das Land nicht ohne Einfluß in kulturhistorischer Beziehung geblieben, so wurde doch ein guter Theil des Volks und Reiches in den inneren Zwisten dem Ruin zugeführt.

In der folgenden Periode regierten bis 1753 acht Könige, mehr oder minder kräftig, die aber alle nicht hindern konnten, daß die Macht der Häuptlinge wuchs, die Herrscherwürde im Ansehen immer mehr sank und das Reich sich unaufhaltsam in seine Theile auflöste, sodaß allmälig die drei Staaten Amhara in der Mitte, Tigrié im Norden, Schoa im Süden sich unter eigenen [pg 13]Fürsten herausbildeten, die den ohnmächtigen König im Palaste zu Gondar nur dem Scheine nach anerkannten. Unter König Joas (1753–1769) hatte der Statthalter von Tigrié, der furchtbare Ras Michael, als eine Art von Major Domus die ganze Macht an sich gerissen, den Kaiser umbringen lassen und dessen bejahrten Großoheim, Johannes, gleich einer Puppe auf den Thron erhoben, und als dieser fünf Monate später starb, dessen jungen Sohn Tekla Haimanot II. zu seinem Nachfolger ernannt. Jene Zeiten, die uns Bruce mit großer Anschaulichkeit als Augenzeuge schildert, bilden eines der blutigsten Blätter in der Geschichte Abessiniens.

Sturz und Erhebung, Bürgerkrieg und Mord wechseln miteinander ab und die Menge der auftretenden Namen, der unzufriedenen Häuptlinge, der ermordeten Statthalter ist geradezu verwirrend. Durch stete Treulosigkeit suchten sich die abessinischen Häuptlinge gegenseitig zu überlisten, wobei ihnen meist eheliche Verbindungen als Deckmantel dienten, um das unglückliche Land fortwährenden Verheerungskriegen preiszugeben, welche stets nur zur Befriedigung des individuellen Ehrgeizes, niemals aber im Interesse des Reiches geführt wurden. Durch so viele Veränderungen und durch die beständigen Bürgerkriege war die Herrschermacht so in Verfall gerathen, daß das Königthum [pg 14]nur noch in dem Palaste des jeweiligen Königs zu Gondar thatsächlich bestand, außerhalb desselben aber so wenig, daß die meisten der nominellen Unterthanen nicht einmal den Namen des Herrschers kannten. Die Existenz des Königs war nur eine Aegide für den Ras oder Protektor des Reiches, der nur durch Erhebung eines Königs auf seinen Thron und durch Beschützung desselben seine eigene Würde erhielt, sonst aber ganz nach seinem eigenen und seiner Großen Gutdünken schaltete. Unter ihm standen die vielen Reichsvasallen, die Provinzial-Gouverneure, deren Würde erblich ist, die aber ebenfalls so viel Unabhängigkeit zu erstreben suchten, als sie nur konnten. Jeder Gouverneur war verpflichtet, bei militärischen Expeditionen seinem Obern mit so vielen Soldaten zu Hülfe zu eilen, als er selbst unterhalten konnte, und sein bürgerlicher Rang im abessinischen Staatskörper wurde nach der Stelle bestimmt, die ihm im Heere, d. h. im königlichen Lager und auf dem Marsche angewiesen wurde.

Vorzüglich aber hatten diese Statthalter das Recht sich angemaßt, Gegenkaiser zu ernennen und die ihnen mißfälligen Thronbesitzer zur Abdankung zu zwingen. Da sie überdies noch die Tributzahlungen einstellten, wurde das Ansehen und die Macht der Könige so herabgewürdigt, daß sich das Einkommen derselben zu Anfang unseres Jahrhunderts auf dreihundert Thaler belief. Welche Civilliste für einen Herrscher Aethiopiens! Um sich aber von der Wandelbarkeit der abessinischen Königswürde eine rechte Vorstellung machen zu können, sei hier bemerkt, daß seit dem Abdanken des Königs Tekla Haimanot II. (1778) bis zum Jahre 1833 vierzehn verschiedene Fürsten zweiundzwanzigmal als Könige in Gondar auf dem Throne gesessen haben. Ein Nebenstück hierzu finden wir allerdings in den sogenannten Republiken Südamerika’s, wo der Präsidentenstuhl nicht minder häufig wechselt.

Nachdem der erwähnte Ras Michael durch den Statthalter der Provinz Lasta, Wend Bowosen, am 4. Juni 1771 besiegt und gefangen worden war, bemächtigte sich der Befehlshaber von Tembién, Kefla Jesus, der Provinz Tigrié. Derselbe bat, um sich in seinem Besitzthum möglichst zu befestigen, seinen Verbündeten, den Wend Bowosen, ihren gemeinschaftlichen Gegner, den furchtbaren Ras Michael, der zu Dobuko gefangen saß, aus der Welt zu schaffen; allein jener that das Gegentheil: er setzte den Gefangenen in Freiheit und machte ihn mit dem Plane des Kefla Jesus bekannt. Ergrimmt zog nun der alte tapfere Ras Michael mit wenigem Gefolge nach Tigrié, und fast die ganze Armee seines Gegners Kefla Jesus ging zu ihm, ihrem alten General, unter dem sie so oft gesiegt hatte, über. Jener wurde hierauf gefangen und von Ras Michael 1772 aufs grausamste ums Leben gebracht, der auch bis zu seinem 1779 erfolgten Tode über Tigrié herrschte und seinen Sohn Ras Walda Selassié zum Nachfolger erhielt; dieser Fürst, welcher aus den Erzählungen der englischen Reisenden Salt und Pearce bekannt geworden ist, regierte, wiewol keineswegs ungestört, bis zum Mai 1816 über Tigrié; nach seinem Tode war das Land sechs Jahre in einem höchst anarchischen Zustande, indem nicht weniger als vier Häuptlinge nacheinander um die Obergewalt kämpften. Im Jahre 1822 gelang [pg 15]es Sabagadis, dem Statthalter der Provinz Agamié, sich in der Obergewalt zu befestigen und über acht Jahre lang in Tigrié zu regieren. Er soll damals den kühnen Gedanken gefaßt haben, sich die Alleinherrschaft in Abessinien zu erringen, wozu er wahrscheinlich durch verschiedene bei ihm befindliche Europäer veranlaßt wurde. Allein auch er theilte das Schicksal seiner Vorgänger und erhielt in Ubié, einem talentvollen, kühnen und grausamen Manne, einen noch weit bedeutenderen Nachfolger. Ubié war der Schwiegersohn des Sabagadis und Detschasmatsch der gebirgigen Provinz Semién; das hinderte aber den Schwiegervater nicht, gegen ihn, dessen aufstrebende Macht er fürchtete, zu intriguiren. Vereinigt mit Ras Maria, dem Befehlshaber der Provinzen Begemeder und Dembea, rückte nun Ubié an den Takazzié, schlug dort am 15. Februar 1831 seinen Schwiegervater Sabagadis vollständig und ließ ihn am folgenden Tage hinrichten. Während nun Ubié von den Großen zu Axum als Herr Tigrié’s ausgerufen wurde, kämpfte der ältere Sohn des Sabagadis, Walda Michael, gegen ihn fort, doch ohne Erfolg; er wurde gleichfalls getödtet, und auch der zweite Sohn, Kassai, mußte sich Ubié ergeben. Aber Kassai blieb nicht treu, sondern versuchte abermals zu rebelliren. Um ihn fester an sich zu knüpfen, schenkte ihm Ubié im Spätjahre 1836 seine siebenjährige Tochter zur Frau, sowie ein bedeutendes Gebiet in Tembién zur Mitgift und ließ sich dabei alle Hauptanhänger Kassai’s nennen, die in Verwahrsam gebracht wurden. Als darauf Kassai 1838 wieder rebellirte, zog Ubié mit einer bedeutenden Armee gegen ihn, schlug ihn und setzte ihn in einer Bergveste gefangen, wo seine Frau nicht von ihm wich. Dann befestigte sich seine Macht immer mehr und erreichte ihren Gipfel durch den Fall Balgadaraia’s, eines mächtigen Fürsten in Ost-Tigrié, der zeitweise die Abwesenheit Ubié’s zu raschen Verheerungs- und Raubzügen bis nach Adoa und zum Takazzié benutzte. Im Jahre 1850 stellte sich Balgadaraia freiwillig dem Ubié und wurde von demselben mit Ländereien belehnt.

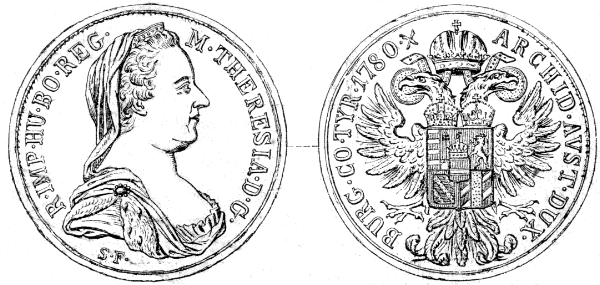

Im centralen Staate Abessiniens, in Amhara, regierte unterdessen nicht minder gewaltig, doch mit weniger Glück, Ras Ali, welcher die ganze Herrlichkeit an sich gerissen hatte und den König oder Kaiser Saglu Denghel noch mehr zur Unbedeutendheit herabdrückte, als dieses bisher mit den Herrschern geschehen war. Für seinen Lebensunterhalt waren diesem Herrscher über Abessinien nur 300 Maria-Theresia-Thaler jährlich geblieben, welche die in Gondar wohnenden Muhamedaner als eine Art Kopfsteuer zu entrichten hatten. Mit dieser unbedeutenden Summe und dem Betrage einiger wenigen zufällig eingehenden Strafgelder mußte die ganze Hofhaltung bestritten werden. Die hierdurch entstehende große finanzielle Bedrängniß, bei welcher der Titularkönig des Reiches kaum die nöthigsten Mittel zur Anschaffung seiner Nahrung hatte, war es wol, welche Saglu Denghel auf den Gedanken brachte, daß, da in Abessinien der Herrscher zugleich als das höchste Haupt der Landeskirche angesehen wird, er auch das Recht haben müsse, diejenigen Schenkungen, welche seine Vorfahren in glücklichen Zeiten der Kirche gemacht hatten, jetzt, da der Thron dieselbe zu seinem eigenen Bestehen nothwendig habe, wenigstens theilweise zurückzuverlangen. [pg 16]Er erklärte dieses im Anfange des Jahres 1833 den in Gondar anwesenden Geistlichen, brachte aber dadurch den ganzen Klerus gegen sich auf – also genau so wie bei uns, wenn z. B. ein König von Italien die Kirchengüter zum Besten des Landes einzieht, nur mit anderm Erfolge. Daß Soldaten sich der Einkünfte vieler Kirchengüter bemeisterten, hatte man freilich geschehen lassen müssen, weil es nicht verhindert werden konnte; aber in die Schmälerung der kirchlichen Revenuen als etwas Gesetzliches von freien Stücken einzuwilligen, dazu war die abessinische Geistlichkeit ebenso wenig zu bewegen, wie irgend ein Klerus Europa’s. Sämmtliche Geistliche von Gondar verfügten sich also zum Kaiser und protestirten energisch gegen die Neuerung, ja, sie fingen sogar an, die Kirchen zu schließen und jegliche geistliche Funktion einzustellen, worüber besonders die alten Frauen in Bestürzung geriethen. Am 19. Januar 1833 begab sich die ganze Geistlichkeit in feierlichem Aufzuge zum Protektor Ras Ali nach Fangia und bat denselben dringend, dem Saglu Denghel die Königswürde zu nehmen, weil er sich derselben durch die Einführung ketzerischer Neuerungen in dem zwischen Staat und Kirche bestehenden Verhältnisse unwürdig gemacht habe. Solche Versuche, fügten sie hinzu, würden ohne allen Zweifel den Ruin des Reiches nach sich ziehen und von jeher sei ja auch ein Angriff auf die geistlichen Rechte von allen Synoden als verdammenswerth anerkannt worden. Indem wir diese uns von Rüppell, der als Augenzeuge spricht, mitgetheilten Einzelheiten lesen, kommt es uns vor, als sei hier etwa von Oesterreich und dem Jahre 1867 die Rede, wo beim Streite über die Aufhebung des Konkordates der Klerus der Regierung gegenüber die nämliche Sprache, die nämlichen Argumente gebrauchte. So sehr gleicht sich die Geistlichkeit in allen Theilen unserer Erde.

Der Klerus erreichte seinen Zweck vollkommen, denn Ras Ali schickte sogleich einen seiner Offiziere mit dem Befehle nach Gondar, daß der König augenblicklich das Schloß verlasse und die Krone niederlege, für welche er bei seiner Rückkehr von einem Kriegszuge einen Würdigeren ernennen werde, und diesem Befehle wurde ohne die mindeste Widersetzlichkeit Folge geleistet. So endete die nominelle Herrschaft Saglu Denghel’s nach einer Dauer von nur vier und einem halben Monate und so gingen damals die Protektoren mit dem „Könige“ um. Ras Ali wies dem abgesetzten Herrscher ein kleines Dorf in der Nähe des Tanasees als zukünftigen Wohnsitz und die geringen Einkünfte desselben zu seinem ferneren Unterhalte an. Lange Zeit blieb der Thron unbesetzt, und die folgenden Könige sind auch nur von chronologischem Interesse, da eine Bedeutung ihnen nicht mehr zukam und das Land in der That aus drei gänzlich getrennten Staaten, aus Schoa unter König Sahela Selassié, Amhara unter Ras Ali und Tigrié unter Ubié bestand. Im Verfolge unseres Werkes werden wir noch oft Gelegenheit haben, diese drei Theilfürsten zu erwähnen, von welchen namentlich der erstere und der letztere unser Interesse um deswillen in Anspruch nehmen, weil sie mit den Europäern in nahe Verbindungen traten und von verschiedenen Reisenden aufgesucht wurden. Ubié, etwa im Jahre 1800 geboren, war, nach Rüppell’s Bericht, ein Mann von hagerer Statur und mittlerer Größe; in der [pg 17]Kopfform und Körperhaltung sprach sich ein gewisser Adel aus und seine schönen lebhaften Augen verriethen Geist und Gewandtheit; seine Gesichtsfarbe war gelbbraun; sein schöngelocktes Haar kurz verschnitten. Man rühmte ihm Tapferkeit, Großmuth, Freigebigkeit und Gerechtigkeitsliebe nach. „Die Art, wie er den Frieden in Tigrié herzustellen und zu befestigen suchte,“ sagt Rüppell, „giebt eine offene und loyale Handlungsweise zu erkennen, wie sie die jetzigen Abessinier leider nicht verdienen.“ Auch mit Hülfe der Geistlichkeit suchte er seine Macht zu befestigen. Denn schon seit vierzehn Jahren war der Sitz des Metropoliten von Abessinien verwaist, als Ubié im Jahre 1841 mehr aus politischem als kirchlichem Interesse in Abba Salama einen neuen Abuna (Erzbischof) aus Kairo holen ließ. Er hatte schon längst darauf gesonnen, Ras Ali zu stürzen und durch Einsetzung eines neuen Königs auf den Thron von Gondar sich selbst zum Ras oder Protektor des Reiches, also zum obersten Machthaber des ganzen Landes, zu erheben. Der Abuna sollte durch seinen Einfluß auf die Kirche seine Macht verstärken und wol auch den neuen König salben, zu welchem der Prinz Tekla Georgis bestimmt war, der jedoch bald starb.

Allein keiner von beiden Rivalen, weder Ubié noch Ras Ali, sollte auf den alten Thron Abessiniens gelangen, – die Herrschaft fiel einem dritten zu, der, vom Glücke begünstigt, mit Thatkraft ausgerüstet, wenigstens zeitweilig dem grauenhaften Zustande ein Ende machte, welcher seit langem das Land zerfleischte und Rüppell die Worte abdrängte: „Ich muß gestehen, daß bei dem jetzigen gesetzlosen Zustande des ganzen Landes nicht der geringste Hoffnungsstrahl einer sittlichen Regenerirung der Nation leuchtet und daß der vollkommene Mangel einer kräftigen Regierung das Haupthinderniß dabei ist und um so schwerer zu beseitigen sein wird, da gegenwärtig auch nicht eine einzige Fraktion des Volkes an die Herstellung einer solchen denkt. Der letzte Schatten eines gemeinsamen politischen Oberhauptes ist mit der Absetzung des Kaisers Saglu Denghel geschwunden. Die Geschichte der letzten sechzig Jahre zeigt eine vollkommene politische Auflösung des Landes und dreht sich blos um die Häuptlinge, welche in den verschiedenen Provinzen, als gleichsam voneinander unabhängigen Staaten, sich zu unumschränkten Herrschern aufwarfen, durch List und Kühnheit ihre Nebenbuhler verdrängten und dann meistens selber wieder durch Treulosigkeit ihrer Verbündeten gestürzt wurden. So herrschen denn fortwährend Bürgerkriege, welche in der Regel keinen andern Zweck haben, als einen durch Versprechungen und Eidschwüre eingeschläferten Gegner zu verdrängen, und die Bewohner einiger Distrikte, die in einem kurzen Frieden etwas Eigenthum erlangt haben, auszuplündern. Die nothwendige Folge davon ist eine stets zunehmende Verarmung; das Grundeigenthum hat beinahe gar keinen Werth mehr; der Ackerbau wird immer mehr vernachlässigt; die Viehherden sind ungemein zusammengeschmolzen und der Verkehr ist wegen der großen Unsicherheit oft ganz unterbrochen.“

Rüppell bezieht diese Worte auf das Jahr 1833; allein sie hatten noch Geltung in der Mitte dieses Jahrhunderts; der traurige Zustand des armen [pg 18]Landes und Volkes, das nach Erlösung aus diesen Uebeln jammerte, war bis dahin und ist auch noch heute derselbe.

Auf eine Hoffnung aber baute seit alten Zeiten jedermann in Abessinien. Nach der Tradition sollte ein König Theodoros erscheinen, um dem Lande den ewigen Frieden zu bringen. Dieser Theodoros regierte einst schon im 15. Jahrhundert und ward heilig gesprochen; aber wie unser Barbarossa wird er, so glaubt der Abessinier, wiederkehren zu seiner Zeit, um das Reich des ewigen Friedens in Aethiopien einzuführen. An der Spitze seiner Scharen wird er das heilige Grabmal den Händen der Ungläubigen entreißen, die Türken aus Europa in ihre ursprüngliche asiatische Wildniß zurücktreiben, Mekka und Medina zerstören und die ganze muhamedanische Religion von der Erde vertilgen. Wo er hinkommt, weilt der Friede, und Jerusalem wird der Hauptsitz der abessinischen Kirche, welche sich dann zu Glanz und unerhörter Blüte entfalten wird. – –

Wohl kam der Held, der den Thron bestieg, allein der ersehnte Friede blieb aus. Theodoros II., der Sohn einer armen Frau, vereinigte das Reich wieder in seiner starken Hand und hob es zu einer Stellung, wie zuvor nie.

Ueber die Verfassung Abessiniens können wir kurz berichten. Der Herrscher (Kaiser oder König) führt den Titel Negus oder Negus Nagast za Aitiopija, d. h. König der Könige von Aethiopien. Die Residenz war in der älteren Zeit zu Axum; gegen Ende des 13. Jahrhunderts, als die alte salomonische Dynastie wieder zur Regierung kam, eine Zeit lang zu Tegulet in Schoa, später zu Gondar, wenn auch das ehrwürdige Axum noch immer Krönungsort blieb. Allein der düstere Palast, den die Jesuiten zur Zeit des Königs Fasilides in Gondar errichtet hatten, behagte den Herrschern nicht, die lieber in ihrem rothen Zelte im freien Feldlager residirten und dort ihre Einkünfte an Herden, Getreide, Gold, Zeugen in Empfang nahmen, während sie die Zölle und Wegegelder den Verwaltern der Provinzen überließen. Im Grunde aber war der Negus Herr des ganzen Landes; er konnte nach Belieben jedem Verwalter seinen Grund und Boden nehmen, um denselben einem andern zu schenken, und von dieser Macht haben die Könige auch fortwährend reichlich Gebrauch gemacht. Ihre Macht war in der That unumschränkt, und nur über gewisse, durch Jahrhunderte alte Sitten und geheiligte Fundamentalordnungen wagten auch sie sich nicht wegzusetzen. Ein Adel existirte dem Namen nach; doch nur die Mitglieder des königlichen Geschlechtes erschienen bevorzugt, wenn auch die Brüder des Herrschers bis ins vorige Jahrhundert hinein in Staatsgefängnissen gehalten wurden, um keine Intriguen anzetteln zu können. Ein besonderes Ministerium gab es nicht, wohl aber zahlreiche Hof- und Staatsämter. Welche Rolle die Gouverneure und Majordomen (Ras) spielten, zu welchem Ansehen sie gelangten und wie sie ihre Gewalt an Stelle der Königsmacht setzten, wurde bereits gezeigt.

Nächst dem Ras war früher der mächtigste Gouverneur der von Tigrié, der den Titel Lika Kahenat (Hoherpriester) und Nabr Id als Hüter der Bundeslade [pg 19]in Axum führte. Der höchste Würdenträger ist gegenwärtig der Herzog oder Detschasmatsch (Dadjazmatsch, Djeaz, Djeatsch, Kasmati). Das Wort bedeutet eigentlich einen, „der an der Thüre kämpft“, um anzudeuten, daß im königlichen Heerlager dieser Würdenträger mit seinen Truppen die Stelle vor der Thüre des königlichen Zeltes hat und sich an die Leibgarde des Herrschers anschließt. Auf den Detschasmatsch folgt der Fit Auri, der Führer der Avantgarde. Er zieht mit seinen Truppen dem Heere rekognoscirend voran und lagert sich zwischen diesem und dem Feinde oder, wenn kein Feind da ist, in der Vorhut des Lagers. Niedere Würdenträger sind der Kanjasmatsch, der mit seinen Truppen zur Rechten des königlichen Zeltes lagert, und der Gerasmatsch zur Linken desselben. Neben diesen kriegerischen Würden gab es auch friedliche. Bei Hofe war eine Anzahl gelehrter Männer, Lik geheißen, die zusammen eine Art Gerichtshof bildeten und mit deren Hülfe schwierige Fälle entschieden wurden. Die Justiz war von der Verwaltung nicht geschieden und das Gesetzbuch Feta Negust, d. h. Richtschnur der Könige, umfaßte das weltliche und kanonische Recht.

Dies ist in kurzen Umrissen die politische Geschichte Abessiniens, die zu derjenigen der europäischen Staaten nicht in der geringsten Beziehung stehen würde, wäre das Land nicht ein christliches Reich. Gerade aber dem Christenthum verdankt es das Interesse, welches für dasselbe stets im Abendlande wach war und welches eine Reihe ausgezeichneter Forscher und Missionäre nach jenem bergigen Lande in Nordostafrika wallfahrten ließ, um uns Kunde von seinen Wundern, seinen Naturschönheiten, seinen Bewohnern und deren Religion zu bringen.

Sehen wir ab von der schon erwähnten Fahrt des Kosmas Indikopleustes, eines christlichen Kaufherrn aus Alexandria, welcher im 6. Jahrhundert die Bai von Adulis besuchte und dort eine wichtige Inschrift kopirte, die er in seiner „Topographia christiana“ veröffentlichte, so treffen wir zunächst wieder im Dogenpalast zu Venedig in dem Weltbilde des Fra Mauro (15. Jahrhundert) auf ein Gemälde Abessiniens von wunderbarer Treue. Nicht blos kennt der Venetianer den rechten Nebenfluß des Nil, den Takazzié, unter seinem wahren Namen, sondern er zeigt uns auch den spiralförmig gekrümmten Lauf des Blauen Nil, den er mit seinem abessinischen Namen Abai bezeichnet. Mehrere [pg 20]abessinische Landschaften, wie Gozan, Bagamidre (Begemeder), Hamara (Amhara) und Saba (Schoa), kommen bereits bei ihm vor. Auch die Küstenstriche des Osthorns von Afrika waren ihm wohlbekannt. In die Nähe der Bab el Mandeb verlegt er die Sitze der Danakil, die Stadt Zeyla und den Landstrich Adal. Er zeichnet uns dann den Lauf des Awasi (Hawasch), in dessen Nähe er die Stadt Härrär setzt.

Im 13. Jahrhundert unterhielt man von Rom aus einen schriftlichen Verkehr mit dem christlichen Abessinien und seit 1243 hören wir auch von Missionen, die dorthin entsendet wurden. Marino Sanuto machte deshalb zu Beginn des 14. Jahrhunderts die Christen Europa’s aufmerksam, wie nützlich ein Bündniß mit den Glaubensgenossen in Nubien oder Habesch bei einem Kreuzzuge gegen Aegypten sein müßte. Seit der Mitte jenes Jahrhunderts wurde auch auf die abessinischen Könige der Titel des Erzpriesters Johannes übertragen und die Kunde von einem angeblich mächtigen Christenreich im Morgenlande vom chinesischen Himmelsgebirge plötzlich nach den Alpenländern am Blauen Nil verlegt. Botschafter dieser Erzpriester erreichten nicht blos die römische Kurie, sondern auch andere europäische Höfe, und die von ihnen eingezogene Kunde wurde getreulich auf den Karten niedergelegt. Als daher die Portugiesen unter Prinz Heinrich dem Seefahrer im 15. Jahrhundert ihre afrikanischen Entdeckungsreisen antraten, war das ferne christliche Reich, das die Geographen jener Zeit das „dritte Indien“ nannten, das äußerste Ziel, welches sie anfänglich ins Auge faßten und auf dem Wege des fabelhaften „Goldflusses“, der ganz Afrika der Quere nach durchströmen sollte, zu erreichen hofften.

Später, als der Seeweg nach Ostindien gefunden war und die Portugiesen sich dort festgesetzt hatten, beschifften sie auch das Rothe Meer und gelangten am 16. April 1520 nach Massaua, dem Ausfuhrhafen der Abessinier. Dort erreichten sie also das ursprüngliche Ziel des Infanten Heinrich, des Seefahrers, das Reich des afrikanischen Erzpriesters Johannes. Statt einer mächtigen Herrschaft, wie sie erwartet hatten, fanden sie aber nur ein beschränktes, in ihren Augen ärmliches Gebiet, rohe Bewohner und ein verwahrlostes Christenthum.

Die bald darauf folgende portugiesische Invasion und die Bemühungen der Jesuiten, die Abessinier zur katholischen Kirche zu bekehren, wurden bereits oben erwähnt. Durch die Berichte der Jesuiten-Missionäre erhielt man dann die erste ausführliche Kunde von den Glaubensbrüdern im Innern Afrika’s und ihrem Lande. Viele wichtige Nachrichten gelangten namentlich durch die Reise des Alvarez (1520–1526) zu uns, der ganz Aethiopien durchpilgerte und südwärts in ferne, noch jetzt beinahe unerforschte Gegenden vor mehr als 300 Jahren gedrungen ist. Bermudez hat uns einen kurzen Bericht über seine Gesandtschaftsreise (1555) hinterlassen; ausführlicher sind die fast gleichzeitigen Barreto und A. Orviedo, ferner Paez (1618), Ameida, Mendez (1625) und endlich P. Lobo, der 1640 nach Europa zurückkehrte.

Nun sollten auch die Deutschen ihren Theil an der Erforschung oder vielmehr Bekanntmachung Abessiniens haben. Im Jahre 1681 erschien zu Frankfurt am [pg 21]Main ein glänzendes literarisches Meisterstück deutscher Gelehrsamkeit, Hiob Leutholf’s (Ludolf’s) klassische „Historia aethiopica, sive brevis et succincta descriptio regni Habessinorum, quod vulgo male Presbyteri Joannis vocatur“, welcher noch mehrere Kommentare und Anhänge folgten. Die Natur des Landes und seine Einwohner, die Geschichte, die Religion und kirchlichen Verhältnisse, die Literatur Abessiniens werden darin ausführlich behandelt. Große Hülfe bei der Ausarbeitung seiner Werke erhielt Leutholf von dem amharischen Patriarchen Abba Gregorius, der kurze Zeit am Hofe des Herzogs Ernst von Sachsen-Gotha weilte und dessen Porträt in dem Kommentar mitgetheilt ist. Die Kleidung der Einwohner, Abbildungen der Pflanzen und Thiere, der Alterthümer des Landes sind in einer für die damalige Zeit sehr treuen Wiedergabe in den Werken Leutholf’s enthalten, der uns auch die Korrespondenz der abessinischen Könige mit den Königen Spaniens, ein Verzeichniß äthiopischer Manuskripte, Gebete und Liturgien, den abessinischen Kalender u. s. w. übermittelt hat und dessen Werk fast ein Jahrhundert lang die vorzüglichste Quelle über Abessinien blieb. Kurz darauf, nachdem Leutholf seine äthiopische Historie veröffentlicht hatte, durchzog 1698 der französische Arzt Poncet das ganze Land, indem er, von Sennar ausgehend, über Amhara und Tigrié bis Massaua gelangte. Gründlicher als alle seine Vorgänger förderte aber 70 Jahre später, durch Leutholf’s Geschichte angeregt, der Schotte James Bruce unsere Kenntniß des Landes durch Sammlung geschichtlicher Urkunden und Quellen, sowie durch genaue astronomische Ortsbestimmungen.

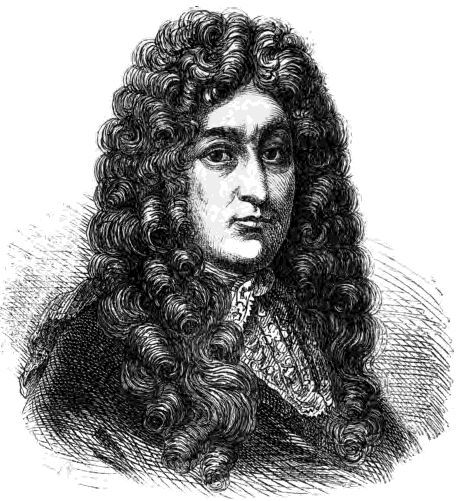

James Bruce, geboren den 14. Dezember 1730 zu Kinnaird in Schottland, wird für alle Zeiten als einer der bedeutendsten unter den abessinischen Reisenden dastehen. In Algier, wo er 1763 als englischer Konsul angestellt worden war, beschäftigte er sich eifrig mit dem Studium der morgenländischen Sprachen und machte von dort aus Reisen längs der Küste des Mittelmeers, den Nil aufwärts bis Syene und nach Baalbek und Palmyra in Asien, wo er die berühmten Alterthümer zeichnete. So vorbereitet trat er im Jahre 1769 seine große Reise an, auf der er von Massaua unter großen Mühen und Gefahren bis Gondar gelangte, wo er sich bei der hier ausgebrochenen Blatternseuche durch Anwendung europäischer Heilmittel sowol bei Hofe als im Volke großes Ansehen erwarb und Gelegenheit fand, in alle Einzelheiten des Volkslebens einzudringen, sowie mit dem furchtbaren Ras Michael freundlich zu verkehren. Er blieb über drei Jahre in Abessinien, fand die Quelle des Abai oder Blauen Nil im Südwesten des Tanasees und brachte ein ganzes Jahr damit zu, seine Reise nördlich durch das Land der wilden Schankela oder Schangalla (Heiden) und Nubien nach Alexandria fortzusetzen, das er im Mai 1773 glücklich erreichte. Seine Reisebeschreibung (Travels into Abyssinia) gab er in fünf Bänden erst 1790 zu Edinburg heraus, worauf er bald (16. April 1794) durch einen Sturz von der Treppe sein Leben endete. Er, der so vielen Gefahren getrotzt, so große Mühen und Beschwerden muthig ertragen, endete auf diese Weise! Die letzten vier Jahre seines Lebens waren ihm noch außerordentlich verbittert worden. Als er sein umfangreiches Werk veröffentlichte, fand das Publikum darin eine solche Menge von ungewöhnlichen Nachrichten, Uebertreibungen und Ungeheuerlichkeiten, daß man den Reisenden kurzweg für einen Lügner erklärte. Er wurde mit Zuschriften bestürmt, die weisen Kritiker behandelten ihn unbarmherzig, und namentlich konnte man sich über die Angabe, daß die Abessinier rohes Fleisch von lebenden Thieren genössen, nicht beruhigen, eine Angabe, auf die wir ausführlich zurückkommen. Man nannte ihn Mr. Mendax, Herr Lügner; aber die Zeit hat ihn gerechtfertigt, wenn er selbst auch nicht die Genugthuung erlebte, die Zweifler bekehrt zu sehen.

Drei Jahrzehnte waren seit Veröffentlichung von Bruce’s so oft angefochtener Beschreibung verflossen, als die englische Regierung den ersten Entschluß faßte, mit dem merkwürdigen abessinischen Volke in Verbindung zu treten. Lord Valentia wurde zu Anfang dieses Jahrhunderts beauftragt, eine Reise ums Kap der guten Hoffnung herum nach dem Rothen Meere zu machen, die ganze ostafrikanische Küste wissenschaftlich zu untersuchen, besonders die genauesten Nachrichten über Abessinien einzuziehen und die geeigneten Schritte zu thun, eine Verbindung mit diesem Lande anzuknüpfen. Diese Reise war von vielen wichtigen Resultaten für die genauere Bekanntschaft mit den hervorragendsten Punkten an der ostafrikanischen Küste, sowie für die Belebung des indischen Handels begleitet; jedoch hatte sie für Abessinien nicht den Erfolg, den sie hätte haben können, wenn die Unterhandlungen kräftiger betrieben worden wären. Valentia selbst blieb in Mocha an der arabischen Küste, während er seinen [pg 23]wissenschaftlich gebildeten, tüchtigen Sekretär Henry Salt mit der Sendung nach Abessinien betraute. Dieser machte die Reise über Massaua, Arkiko, Halai, Dixan nach der Provinz Enderta, wo er, da er nicht zum Könige selbst in Gondar gelangen konnte, mit dem Ras Walda Selassié unterhandelte. (Vergl. oben S. 14.) Es gelang dem gewandten Salt durch die glänzenden Geschenke, welche er dem Ras im Namen Georg’s III. von England überreichte, denselben vom Wohlwollen der englischen Regierung zu überzeugen und ihn zu einer Verbindung mit England zu bewegen. Er kehrte mit ausführlichen Nachrichten über das Land und seine Bewohner und mit der Ueberzeugung zurück, daß sich hier England für die Erweiterung seines Handels als auch der Kultur ein weites und günstiges Feld eröffne. Einer von Salt’s Begleitern, Pearce, blieb am Hofe des Ras zurück. Dieser ersten Reise folgte bald darauf, gegen das Jahr 1814, nachdem Salt’s Gönner, Lord Valentia, in den Pairsstand erhoben worden war, eine zweite Gesandtschaft unter Salt’s eigener Führerschaft. Diese hatte den Erfolg, daß das gute Vernehmen zwischen England und dem alten Ras gestärkt und durch Pearce’s längeren Aufenthalt die Bekanntschaft mit Abessinien vermehrt wurde. Wieder traten nun politische Wirren in Tigrié ein, welche England die Lust benahmen, weiter in die Angelegenheiten des Landes einzugreifen, bis im Jahre 1841 Kapitän Harris nach Schoa ging und jene politische Mission ausführte, von welcher wir eine ausführliche Schilderung weiter unten nach dessen 1844 zu London erschienenem dreibändigen Werke „The highlands of Aethiopia“ mittheilen.