The Project Gutenberg EBook of Histoire ancienne de l'Orient jusqu'aux

guerres médiques (1-6), by François Lenormant

This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with

almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or

re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included

with this eBook or online at www.gutenberg.org

Title: Histoire ancienne de l'Orient jusqu'aux guerres médiques (1-6)

I. Les origines, les races et les langues

Author: François Lenormant

Release Date: April 23, 2008 [EBook #25149]

Language: French

Character set encoding: ISO-8859-1

*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK HISTOIRE ANCIENNE DE L'ORIENT ***

Produced by Mireille Harmelin, Rénald Lévesque and the

Online Distributed Proofreaders Europe at

http://dp.rastko.net. This file was produced from images

generously made available by the Bibliothèque nationale

de France (BnF/Gallica)

Revue, corrigée, considérablement augmentée et illustrée de nombreuses figures d'après les monuments antiques.

PARIS

A. LÉVY, LIBRAIRE-ÉDITEUR, 13, RUE LAFAYETTE

(PRÈS L'OPÉRA)

Le fait dominant des cinquante dernières années, dans l'ordre scientifique, a été certainement la rénovation des études de l'histoire et surtout la conquête du vieux passé de l'Orient par la critique moderne, armée du flambeau qui fait pénétrer la lumière jusque dans les plus obscurs replis de ces annales pendant si longtemps ensevelies dans l'oubli.

Il y a seulement un demi-siècle, on ne connaissait guère de l'ancien monde que les Romains et les Grecs. Habitués à voir dans ces deux grands peuples les représentants de la civilisation antique, on consentait sans peine à ignorer ce qui s'était passé en dehors de la Grèce et de l'Italie. Il était à peu près convenu qu'on n'entrait dans le domaine de l'histoire positive que quand on avait mis le pied sur le sol de l'Europe.

On savait cependant que, dans cette immense contrée qui s'étend entre le Nil et l'Indus, il y avait eu de grands centres de civilisation, des monarchies embrassant de vastes territoires et [II] d'innombrables tribus, des capitales plus étendues que nos capitales modernes de l'Occident, des palais aussi somptueux que ceux de nos rois; et de vagues traditions disaient que leurs orgueilleux fondateurs y avaient retracé la pompeuse histoire de leurs actions. On savait également que ces vieux peuples de l'Asie avaient laissé des traces puissantes de leur passage sur la terre. Des débris amoncelés dans le désert et sur le rivage des fleuves, des temples, des pyramides, des monuments de toute sorte recouverts d'inscriptions présentant des caractères étranges, inconnus; tout ce que racontaient les voyageurs qui avaient visité ces contrées attestait un grand développement de culture sociale. Mais cette grandeur apparaissait à travers des ruines ou dans les récits incomplets des historiens grecs, et dans quelques passages de la Bible. Et comme, dans ce monde primitif de l'Orient, tout revêt des proportions colossales, on était naturellement disposé à croire que la fiction occupait une grande place dans les récits de la Bible et dans les pages d'Hérodote.

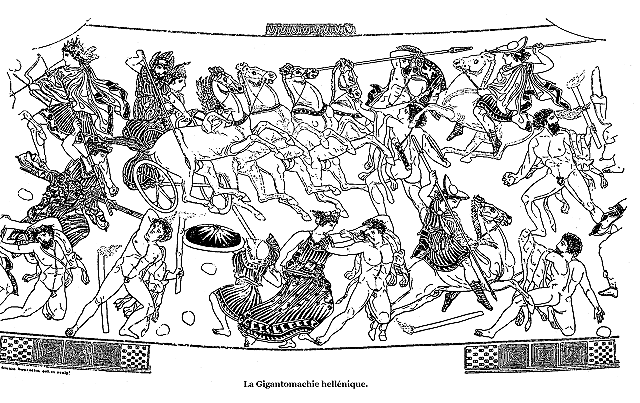

Aujourd'hui les choses ont bien changé. Dans toutes ses branches la science des antiquités a pris un essor qu'elle n'avait pas connu jusqu'alors, et ses conquêtes ont renouvelé la face de l'histoire. Après les grandes oeuvres des érudits de la Renaissance, on croyait connaître à fond la civilisation de la Grèce et de Rome, et pourtant sur cette civilisation même l'archéologie est venue jeter des lueurs inattendues. L'étude et l'intelligence véritable des monuments figurés, l'histoire de l'art, ne datent pour ainsi dire que d'hier. Winckelmann clôt le xviiie siècle, et c'est celui-ci qu'inaugure Visconti. Les innombrables vases peints et les monuments de toute nature qu'ont fourni, que fournissent encore chaque jour les nécropoles de l'Étrurie, de l'Italie méridionale, de la Sicile, de la Grèce, de la Cyrénaïque et de la Crimée, constituent un champ immense, inconnu il y a cinquante ans, et qui a prodigieusement élargi l'horizon de la science.

Mais ces conquêtes dans le domaine du monde classique ne sont rien à côté des mondes nouveaux qui se sont tout à coup révélés à nos yeux; à côté de l'Égypte, ouverte pour la première fois par les Français, et dont les débris ont rempli les musées de l'Europe, [III] nous initiant jusqu'aux moindres détails de la civilisation la plus antique du monde; à côté de l'Assyrie, dont les monuments, découverts aussi par un Français, sortent du sol où ils sont demeurés enfouis depuis plus de deux mille ans, et nous font connaître un art, une culture, dont les témoignages littéraires ne faisaient qu'indiquer l'existence. Et ce n'est pas tout: voici la Phénicie, dont l'art, l'histoire et la civilisation, intermédiaires entre l'Égypte et l'Assyrie, se révèlent, et dont les catacombes commencent à rendre leurs trésors. Voici la Syrie araméenne qui livre ses vieilles inscriptions et ses souvenirs. Voici que de hardis explorateurs nous font connaître les vestiges de tous les peuples divers qui se pressaient en foule sur l'étroit territoire de l'Asie Mineure: Cypre, avec son écriture étrange, qui cache un dialecte grec, et les sculptures de ses temples; la Lycie, avec sa langue particulière, ses inscriptions, ses monnaies, ses grottes sépulcrales; la Phrygie, avec ses grands bas-reliefs sculptés sur les rochers et les tombeaux des rois de la famille de Midas. L'Arabie rend à la science les vieux monuments de ses âges antérieurs à l'islamisme, les textes gravés du Sinaï et les nombreuses inscriptions qui remplissent le Yémen. Et comment oublier dans cette énumération la Perse, avec les souvenirs de ses rois Achéménides et Sassanides, ou l'Inde, dont l'étude des Vêdas a renouvelé la connaissance?

Mais ce n'est pas seulement le champ à parcourir qui s'est élargi. Les progrès de la science ont été aussi grands que son domaine est maintenant étendu. Partout, sur ces routes nouvelles, de vaillants et heureux pionniers ont planté leurs jalons et fait pénétrer la lumière au sein des ténèbres. L'Europe achève en notre siècle de prendre possession définitive du globe. Ce qui se passe dans l'ordre des événements se passe aussi dans le domaine de l'étude. La science reprend possession du monde ancien et des âges disparus.

C'est par l'Égypte qu'a commencé cette renaissance des premières époques des annales de la civilisation. La main de Champollion a déchiré le voile qui cachait aux yeux la mystérieuse Égypte, illustrant le nom français par la plus grande découverte de ce siècle. Grâce à lui, nous savons enfin ce que cachaient jusqu'ici les énigmes [IV] des hiéroglyphes, et nous pouvons désormais nous avancer d'un pas ferme sur un terrain solide et définitivement conquis, au lieu du sol trompeur et mal assuré où s'égaraient ceux qui l'ont précédé.

La découverte de Champollion a été le point de départ des recherches savantes, ingénieuses, auxquelles nous devons la restauration de l'histoire égyptienne. Dans toute l'étendue de la vallée du Nil, les monuments ont été interrogés, et ils nous ont raconté les actions des rois qui gouvernèrent l'Égypte depuis les temps les plus reculés. La science a pénétré dans ces sombres nécropoles où dormaient les Pharaons, et elle y a retrouvé ces nombreuses dynasties dont il ne restait de traces que dans les écrits mutilés du vieux Manéthon. On connaissait à peine, au commencement de ce siècle, les noms de quelques souverains séparés les uns des autres par de bien longs intervalles, et ces noms ne rappelaient qu'un petit nombre d'événements altérés par la crédulité des voyageurs grecs ou amplifiés par la vanité nationale. Maintenant nous connaissons à bien peu de chose près toute la série des monarques qui régnèrent sur l'Égypte pendant plus de 4,000 ans.

L'art pharaonique a été apprécié dans ses formes diverses, architecture, sculpture, peinture, et la loi qui réglait les inspirations du génie égyptien a été reconnue. La religion a été étudiée dans son double élément sacerdotal et populaire, et il a été prouvé que, sous ce symbolisme étrange et désordonné qui consacrait l'adoration des animaux, il y avait une théologie savante qui embrassait l'univers entier dans ses conceptions, et au fond de laquelle se retrouvait la grande idée de l'unité de Dieu. Nous savons aussi à quoi nous en tenir sur l'état des sciences chez cette nation fameuse. On a fait passer dans les langues de l'Europe les morceaux les plus importants de sa littérature, dont le style et l'action rappellent étroitement ceux de la Bible. En un mot, l'Égypte a complètement reconquis sa place dans l'histoire positive, et nous pouvons maintenant raconter ses annales d'après les documents originaux et contemporains, comme nous raconterions celle d'une nation moderne.

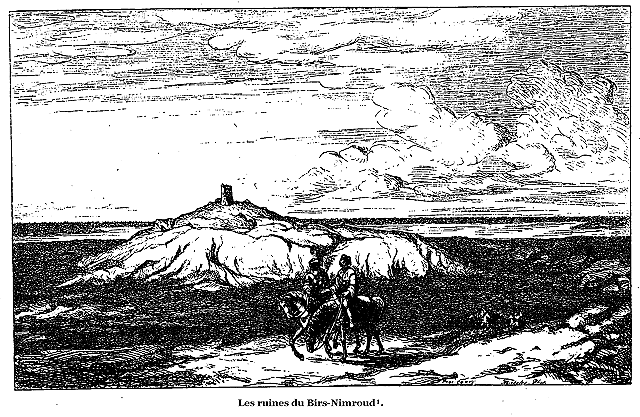

La résurrection de l'Assyrie a été, s'il est possible, plus extraordinaire encore. Ninive et Babylone n'ont pas laissé, comme Thèbes, [V] des ruines gigantesques à la surface du sol. D'informes amas de décombres amoncelés en collines, voilà tout ce que les voyageurs y avaient vu. On pouvait donc croire que les derniers vestiges de la grande civilisation de la Mésopotamie avaient péri pour toujours, quand la pioche des ouvriers de M. Botta, puis de ceux de M. Layard et de M. Loftus, de George Smith et de M. Rassam, rendit à la lumière les majestueuses sculptures que l'on peut admirer au Louvre et au Musée Britannique, et les inappréciables débris des tablettes de terre cuite de la Bibliothèque Palatine de Ninive, gages certains de découvertes plus brillantes et plus étendues encore quand les recherches pourront être poussées dans toutes les parties de l'Assyrie et de la Chaldée.

Et maintenant ils revivent sous nos yeux dans les bas-reliefs de leurs palais, ces rois superbes qui emmenaient des nations entières en captivité. Voilà ces figures qui nous apparaissent si terribles dans les récits enflammés des prophètes hébreux. On les a retrouvées, ces portes où, suivant l'expression de l'un d'eux, les peuples passaient comme des fleuves. Voilà ces idoles d'un si merveilleux travail, que leur vue seule corrompait le peuple d'Israël et lui faisait oublier Yahveh. Voilà, reproduite en mille tableaux divers, la vie des Assyriens: leurs cérémonies religieuses, leurs usages domestiques, leurs meubles si précieux, leurs vases si riches; voilà leurs batailles, les sièges des villes, les machines ébranlant les remparts.

D'innombrables inscriptions couvrent les murailles des édifices de l'Assyrie et ont été exhumées dans les fouilles. Elles sont tracées avec ces bizarres caractères cunéiformes dont la complication est si grande qu'elle paraissait à jamais défier la sagacité des interprètes. Mais il n'est pas de mystère philologique qui puisse résister aux méthodes de la science moderne. L'écriture sacrée de Ninive et de Babylone a été forcée de livrer ses secrets après celle de l'Égypte. Les travaux de génie de sir Henry Rawlinson, du docteur Hincks et de M. Oppert ont donné la clef du système graphique des bords de l'Euphrate et du Tigre. On lit maintenant, d'après des principes certains, les annales des rois d'Assyrie et de ceux de Babylone, gravées sur le marbre ou tracées sur l'argile pour [VI] l'instruction de la postérité. On lit le récit qu'ils ont eux-mêmes donné de leurs campagnes, de leurs conquêtes, de leurs cruautés. On y déchiffre la version officielle assyrienne des événements dont la Bible, dans le Livre des Rois et dans les Prophètes, nous fournit la version juive, et cette comparaison fait ressortir d'une manière éclatante l'incomparable véracité du livre saint.

La révélation de l'antiquité assyrienne est venue aussi jeter les lumières les plus précieuses et les moins attendues sur les origines et la marche de la civilisation. Il était impossible qu'une culture aussi brillante restât enfermée dans les limites de l'Assyrie, et en effet, l'influence des arts et de la civilisation assyrienne se propagea au loin avec les armes des conquérants ninivites.

A l'orient et au nord, elle s'étendit sur la Médie et sur la Perse, où, en se combinant avec le génie si fin et si délicat des Iraniens sous les Achéménides, elle enfanta les merveilleuses créations de Persépolis.

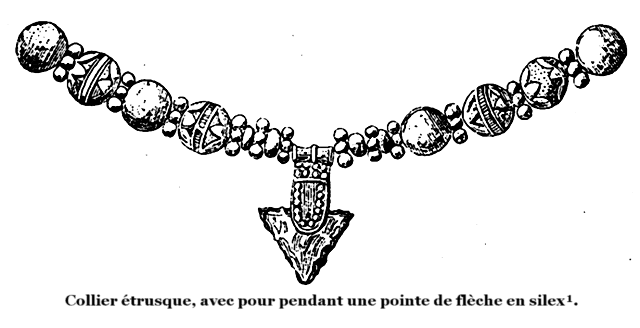

L'art de la Grèce, dont on avait cherché vainement la source en Égypte, retrouve ses origines à Ninive. L'influence assyrienne pénétra dans la Syrie, dans l'Asie Mineure, dans les îles de la Méditerranée; par les villes grecques du littoral, il s'introduisit au sein des tribus helléniques. C'est ainsi que les premiers sculpteurs de la Grèce reçurent les inspirations et les enseignements de l'école des sculpteurs assyriens, qui parvinrent jusqu'à eux en gagnant de proche en proche, et prirent pour modèles les oeuvres asiatiques. De l'Asie Mineure, de la Phénicie et de Carthage, cette tradition passa, peut-être avec les colons lydiens et plus sûrement par l'influence du commerce maritime, en Italie, où elle servit de base au développement de la civilisation étrusque, qui fournit à celle de Rome les éléments de sa primitive grandeur. Et c'est ainsi que s'expliquent ces monuments, ce luxe, ces richesses des villes de l'Étrurie, qui excitèrent si longtemps les âpres convoitises des grossiers enfants de Romulus.

Ainsi l'histoire des plus vieux empires du monde, de ceux chez lesquels la civilisation prit naissance, se trouve désormais accessible à l'Europe dans les conditions aujourd'hui reconnues comme [VII] les seules garanties d'études historiques sérieuses, c'est-à-dire avec l'aide et la connaissance des documents originaux. On peut maintenant apprécier à leur juste valeur les notions confuses et informes que les écrivains les plus accrédités de l'antiquité classique nous ont transmises sur ces peuples, dont ils ignoraient les idiomes et dont la tradition historique était déjà probablement bien altérée quand ils en recueillaient à l'aveugle quelques rares débris. On peut, on doit aujourd'hui encore, parler avec respect de l'exactitude avec laquelle Hérodote a raconté ce que lui ont dit les Égyptiens et les Perses, avec sympathie du zèle que Diodore de Sicile a montré pour les recherches de l'érudition. On peut et on doit faire entrer dans l'enseignement les traits de moeurs qu'ils ont recueillis.

Mais reproduire l'ensemble des faits qu'ils racontent et le donner comme l'enchaînement des événements principaux dans l'histoire d'Égypte ou d'Assyrie, ce n'est pas donner de cette histoire une idée sommaire telle qu'elle conviendrait assurément à de jeunes esprits, c'est en donner une idée absolument fausse. Les récits d'Hérodote et de Diodore sur l'Égypte et l'Assyrie ne sont pas plus une histoire réelle que ne le serait, pour notre pays, celle qui supprimerait l'invasion des barbares, la féodalité, la Renaissance; qui ferait de Philippe-Auguste le prédécesseur de Charlemagne, de Napoléon le fils de Louis XIV, et qui expliquerait les embarras financiers de Philippe le Bel par le contre-coup de la bataille de Pavie.

«Et pourtant, comme le disait récemment un savant estimable, M. Robiou, c'est là qu'en sont encore, avec quelques corrections empruntées à Josèphe, la majorité des livres classiques. Sans doute il en est qui tiennent compte dans une certaine mesure des progrès de la science, qui ont éliminé de grossières erreurs. Mais au point où en sont arrivées les connaissances, quand l'histoire des peuples orientaux peut être racontée d'une manière suivie et précise, et fournit des lumières qu'il n'est plus permis d'ignorer sur les origines de nos arts et de notre civilisation, il ne suffit pas de supprimer quelques énormités. Il n'y a plus de raison pour laisser de vastes lacunes, pour oublier des faits du plus haut intérêt, pour [VIII] conserver, à côté de rectifications importantes, des erreurs qui faussent l'ensemble de cet enseignement.»

Une réforme complète est donc indispensable à introduire chez nous dans l'enseignement de l'histoire et dans les livres classiques, en ce qui touche à la première période de l'histoire ancienne, aux annales des vieux empires de l'Orient, aux origines de la civilisation. Les immenses conquêtes de la science doivent passer dans le domaine de tous, leurs résultats principaux doivent entrer dans cette somme de connaissances indispensables qu'il n'est permis à personne d'ignorer, et qui font la base de toute éducation sérieuse. On ne saurait plus aujourd'hui, sans une ignorance impardonnable, s'en tenir à l'histoire telle que l'ont écrite le bon Rollin et le peuple de ses imitateurs. Que dirait-on d'un professeur ou d'un homme du monde qui parlerait encore des quatre éléments ou des trois parties de l'univers habité; qui ferait, avec Ptolémée, tourner le soleil autour de la terre? C'est là qu'en sont aujourd'hui même, au sujet de l'Égypte et de l'Assyrie, la grande majorité de nos livres d'histoire.

La nécessité absolue de la réforme dont nous parlons frappe, du reste, tous les esprits. Il n'y a pas un des maîtres de la science qui ne l'ait hautement proclamé et le sentiment commence à en devenir général. Mais ce qui manque jusqu'à présent pour les sciences historiques et archéologiques, c'est ce que l'on a produit en foule depuis quelques années pour les sciences naturelles et ce qui en a fait pénétrer les notions dans tous les rangs de la société, des livres de vulgarisation, des manuels. Les résultats du prodigieux mouvement des études d'antiquités et de philologie orientale depuis cinquante ans n'ont pas été mis suffisamment à la portée du grand public. Il faut aller les chercher dans des ouvrages spéciaux, volumineux, coûteux, et que l'appareil d'érudition qui s'y développe ne rend accessibles qu'à un bien petit nombre. Combien de fois n'avons-nous pas entendu dans le monde et dans le corps enseignant les hommes les plus instruits, les meilleurs esprits dire: Oui, nous savons que l'histoire primitive de l'Orient, cette histoire qui est le point de départ de toute autre, a été complètement renouvelée depuis un demi-siècle, qu'elle a changé de face; mais où trouver [IX] réuni, clairement exposé, l'ensemble des faits que la science est parvenue à reconstituer.

C'est cette lacune que nous avons essayé de combler dans le livre que nous publions aujourd'hui.

Sans doute nous ne sommes pas tout à fait le premier à hasarder cette tentative. Outre M. Henry de Riancey qui, dans son Histoire du Monde, a donné place à une partie des résultats des recherches modernes, deux membres distingués de l'Université, M. Guillemin, recteur de l'Académie de Nancy, et M. Robiou, professeur d'histoire, ont essayé d'introduire dans l'enseignement public l'histoire véritable des antiques empires de l'Orient. Ils ont l'un et l'autre publié dans cette intention des résumés dignes d'estime, qui n'ont pas eu le retentissement qu'ils méritaient. Ces livres nous ont frayé la voie et en plus d'un point nous avons suivi leurs traces. Mais, malgré tout leur mérite, ils ne nous ont point paru répondre complètement aux besoins. Ils offrent encore de graves lacunes, et, suffisants et utiles pour les élèves des collèges, ils ne le sont pas pour les gens du monde et pour les professeurs, auxquels ils ne fournissent pas tous les moyens de renouveler leur enseignement. On y sent un peu trop que les auteurs n'ont abordé qu'en partie l'étude directe des sciences dont ils exposent les résultats, qu'ils n'en connaissent certaines branches que de seconde main, et pas toujours d'après les meilleures sources. D'ailleurs, ces livres ont déjà plusieurs années de date. La science a marché depuis qu'ils ont paru, et maintenant ils se trouvent en arrière.

Nous croyons pouvoir affirmer que le lecteur trouvera dans notre livre le résumé complet de l'état des connaissances à l'heure présente, sauf bien entendu le degré d'imperfection que nul homme--et nous moins qu'aucun autre--ne saurait se vanter d'éviter. La science dont j'y expose les résultats est celle à laquelle un père illustre, et dont j'essaie de continuer les travaux, m'a formé, qui est le but et l'occupation de ma vie. Il n'est pas une de ses branches comprises dans la présente publication à laquelle je n'aie consacré une étude directe et approfondie.

Dans l'histoire de chaque peuple, j'ai pris pour guides les [X] autorités les plus imposantes, celles dont les jugements font loi dans le monde savant.

Pour ce qui est des Israélites pendant la période des Juges et celles des Rois, dans tous les cas où le déchiffrement des inscriptions égyptiennes et assyriennes n'est pas venu apporter des lumières nouvelles et inattendues, mes guides ont été M. Munk, enlevé beaucoup trop tôt à ces études bibliques où il était le maître par excellence dans notre pays, et M. Ewald, dans les écrits duquel tant d'éclairs de génie et un si profond sentiment de la poésie de l'histoire brillent au milieu d'idées souvent bizarres et téméraires.

Pour l'Égypte je me suis appuyé sur les admirables travaux des continuateurs de Champollion, de MM. de Rougé et Mariette en France, Lepsius et Brugsch en Allemagne, Birch en Angleterre. Mais je me suis surtout servi de la grande Histoire d'Égypte de M. Brugsch, et encore plus de l'excellent Abrégé composé par M. Mariette pour les écoles de l'Égypte, véritable chef-d'oeuvre de sens historique, de clarté dans l'exposition, de méthode prudente et de concision substantielle. J'ai emprunté à ce dernier livre des pages entières, surtout en ce qui touche les dynasties de l'Ancien et du Moyen Empire, car je n'avais rien à ajouter à ce que disait le savant directeur des fouilles du gouvernement égyptien, et je n'aurais pu mieux dire.

Les écrits de MM. Rawlinson, Hincks et par-dessus tout de M. Oppert m'ont fourni les éléments nécessaires à la reconstitution des annales de l'Assyrie et de Babylone, dont M. Oppert avait commencé un tableau d'ensemble, qui demeure malheureusement inachevé.

Notre immortel Eugène Burnouf, M. Spiegel, le commentateur allemand du Zend-Avesta, Westergaard, M. Oppert, et Mgr de Harlez, ont été les autorités auxquelles j'ai recouru pour la connaissance des antiquités, des doctrines et des institutions de la Perse.

Enfin, quant à ce qui est de la Phénicie, les belles études de Movers ont été naturellement mon point de départ, mais j'en ai complété ou modifié les résultats à l'aide des écrits de M. le duc de Luynes, de M. Munk, de M. de Saulcy, de M. le docteur A. Lévy, de Breslau, de M. Renan et de M. le comte de Vogüé.

Le résumé des oeuvres des maîtres de la science, des conquêtes de l'érudition européenne depuis cinquante ans dans le champ des antiquités orientales, fait donc le fond de mon livre et en constituera la véritable valeur. Mais dans ces études, qui sont les miennes propres, il m'a été impossible, quelque effort que j'aie fait sur moi-même, de me borner au simple rôle de rapporteur. On trouvera donc dans ces volumes une part considérable de recherches personnelles, et même quelques assertions dont je dois assumer entièrement la responsabilité. Mais j'ai du moins toujours pris soin d'indiquer ce qui était de mes hypothèses et de mes opinions personnelles.

Un mot encore sur les principes et les idées qu'on verra se refléter à chaque page de ce livre.

Je suis chrétien, et je le proclame hautement. Mais ma foi ne s'effraie d'aucune des découvertes de la critique, quand elles sont vraies. Fils soumis de l'Église dans toutes les choses nécessaires, je n'en revendique qu'avec plus d'ardeur les droits de la liberté scientifique. Et par cela même que je suis chrétien, je me regarde comme étant plus complètement dans le sens et dans l'esprit de la science que ceux qui ont le malheur de ne pas posséder la foi.

En histoire, je suis de l'école de Bossuet. Je vois dans les annales de l'humanité le développement d'un plan providentiel qui se suit à travers tous les siècles et toutes les vicissitudes des sociétés. J'y reconnais les desseins de Dieu, respectant la liberté des hommes, et faisant invinciblement son oeuvre par leurs mains libres, presque toujours à leur insu, et souvent malgré eux. Pour moi, comme pour tous les chrétiens, l'histoire ancienne tout entière est la préparation, l'histoire moderne la conséquence du sacrifice divin du Golgotha.

C'est pour cela que, fidèle aux traditions de mon père, j'ai la passion de la liberté et de la dignité de l'homme. C'est pour cela que j'ai l'horreur du despotisme et de l'oppression, et que je n'éprouve aucune admiration devant ces grands fléaux de l'humanité qu'on appelle les conquérants, devant ces hommes que l'histoire matérialiste élève aux honneurs de l'apothéose, qu'ils s'appellent Sésostris, Sennachérib, Nabuchodonosor, César, Louis XIV ou Napoléon. [XII]

C'est pour cela surtout que mon âme est invinciblement attachée à la doctrine du progrès constant et indéfini de l'humanité, doctrine que le paganisme ignorait, que la foi chrétienne a fait naître, et dont toute la loi se trouve dans ce mot de l'Évangile: «Soyez parfaits, estote perfecti.» [XIII]

Ce livre a trouvé auprès du public un accueil que je n'eusse pas osé espérer. Deux éditions épuisées en quelques mois, une contre-façon allemande, une traduction anglaise, m'ont prouvé qu'il répondait effectivement à un besoin, qu'il comblait une lacune assez généralement sentie. Mais ce qui m'a surtout rendu à la fois fier et reconnaissant, c'est le bienveillant suffrage que mon travail a obtenu de la part des hommes dont la parole a la plus haute autorité dans les études historiques, ce sont les encouragements que MM. Guizot, Mignet, Vitet, Guigniaut ont bien voulu donner à cette tentative de répandre dans le public et de faire pénétrer dans l'éducation les résultats des grands travaux par lesquels l'archéologie orientale a, depuis cinquante ans, renouvelé la connaissance des périodes les plus anciennes de l'histoire.

De tels encouragements m'imposaient le devoir de faire de nouveaux et considérables efforts pour rendre mon livre un peu moins indigne de la bienveillance de ces maîtres, de le revoir soigneusement, de le corriger et de le compléter autant que possible. C'est ce que j'ai tenté dans la présente édition.

Revisée d'un bout à l'autre, étendue, rédigée à nouveau dans un [XIV] certain nombre de parties, elle présente avec les éditions qui l'ont précédée des différences considérables, dont je crois devoir signaler ici les plus essentielles.

Avant tout, j'ai voulu déférer à une critique qui m'a été adressée par des personnes dont l'opinion a un grand poids à mes yeux. Elles voyaient avec raison un sérieux défaut dans l'absence de toute indication de sources, qui permissent au lecteur de recourir aux documents originaux ou aux travaux des fondateurs de la science, et qui fournissent en même temps la justification des faits énoncés dans le récit. Cependant il ne m'était pas possible--autrement que pour un petit nombre de cas exceptionnels--de donner dans des notes perpétuelles la suite des renvois qu'eût réclamés l'apparatus d'érudition complet d'un semblable livre. Il eût fallu pour cela donner à l'ouvrage une étendue à laquelle l'éditeur se refusait d'une manière absolue. Mais dans cette situation j'espère avoir satisfait jusqu'à un certain point à ce qu'on réclamait si légitimement, en plaçant à la tête de chaque chapitre une longue bibliographie, où toutes les sources mises en usage sont énumérées dans un ordre méthodique.

Je crois aussi avoir adopté une division plus claire et plus régulière en multipliant le nombre des chapitres et en les groupant en livres, qui correspondent à chacun des peuples dont j'expose successivement les annales.

Mais le défaut principal du Manuel d'histoire ancienne de l'Orient sous sa première forme, était de n'avoir pas une destination suffisamment définie, et par suite un caractère bien uniforme. Ce n'était complètement ni le livre des élèves, ni celui des professeurs. Certaines parties, et en particulier le premier chapitre, étaient beaucoup trop élémentaires--je dirai même trop enfantines--pour répondre à ce que demande le grand public. La plupart des chapitres, au contraire, étaient infiniment trop détaillés et trop scientifiques pour être compris par les enfants. Je me suis efforcé de faire disparaître ce défaut. Tel que je le réimprime aujourd'hui, le présent ouvrage s'adresse exclusivement aux professeurs et aux gens du monde qui voudront se mettre au courant des progrès [XV] récents de l'histoire orientale. Pour les écoliers--dont il était nécessaire de s'occuper dans cette entreprise pour déraciner de l'enseignement des erreurs surannées--j'ai rédigé un Abrégé succinct, que l'on peut se procurer à la même librairie que l'Histoire plus développée dont nous donnons une nouvelle édition 1.

Note 1: (retour) Cet abrégé scolaire en est actuellement à sa deuxième édition.

La première partie est complètement nouvelle. C'est comme une préface aux autres, où j'ai essayé de résumer le petit nombre de données que l'on possède sur les temps primitifs de l'humanité. Ainsi que le commandaient à la fois les principes d'une saine critique et les convictions les plus profondément enracinées dans mon âme, j'y ai donné la première place au récit biblique, que j'ai fait suivre de l'exposé des traditions parallèles conservées chez d'autres peuples de l'antiquité. Vient ensuite un rapide aperçu des découvertes de l'archéologie préhistorique, qui nous renseignent sur un tout autre ordre de faits que les récits de la Bible et nous font pénétrer dans la vie matérielle et quotidienne des premiers hommes. Enfin cette partie se termine par quelques notions générales sur les races humaines et sur les familles de langues, qui m'ont paru devoir former une introduction presque nécessaire au récit historique.

Quelques passages des chapitres qui forment le livre consacré aux annales des Israélites ont étonné certaines personnes, que je serais d'autant plus désolé de scandaliser que je partage entièrement leur foi, et m'ont paru leur donner le change sur ma pensée. Je crois donc nécessaire de placer ici deux mots d'explication sur le point de vue où je me suis mis en racontant l'histoire du peuple de Dieu.

Il y a deux choses constamment unies dans cette histoire: l'action de Dieu, permanente, directe, surnaturelle, telle qu'elle ne se présente dans les annales d'aucune autre nation, en faveur du peuple qu'il a investi de la sublime mission de conserver le dépôt de la vérité religieuse et du sein duquel sortira le Rédempteur, puis les événements humains qui se déroulent sous cette action divine.[XVI]

Celui qui écrit une Histoire sainte doit naturellement, d'après le point de vue même où il s'est placé, considérer avant tout le côté divin des annales d'Israël. Au contraire, ayant entrepris un tableau des civilisations de l'Asie antique et faisant figurer dans ce tableau l'histoire des Israélites, je devais la considérer principalement sous son aspect humain, sans qu'il en résulte pour cela que j'aie voulu méconnaître un seul instant le caractère tout exceptionnel de cette histoire. Aussi dans mon récit n'ai-je donné que peu de place aux miracles dont elle est remplie, quoiqu'il fût bien loin de ma pensée de contester les miracles reconnus par l'Église et surtout de nier en principe le surnaturel et le miracle.

J'ai cru qu'il m'était permis d'examiner si, dans certains récits de la Bible, le langage allégorique ne tenait pas plus de place que ne l'ont pensé beaucoup d'interprètes, et si quelques faits déterminés ne pouvaient pas s'expliquer dans l'ordre naturel. Je l'ai fait un peu hardiment peut-être, mais avec un profond respect pour le livre inspiré. Il est possible que je me sois trompé dans mes conjectures, et je les soumets au jugement de ceux qui ont autorité pour prononcer en ces matières. Mais je tiens à bien établir que je n'ai parlé que de faits spéciaux et qu'à aucun prix je ne voudrais que l'on pût me confondre avec ceux qui prétendent effacer le caractère miraculeux de l'histoire biblique.

Aussi bien le miracle, l'intervention surnaturelle, spéciale et directe de la puissance divine dans un événement, n'impliquent pas d'une façon nécessaire la dérogation aux lois de la nature. L'action miraculeuse de la Providence se manifeste aussi par la production d'un fait naturel dans une circonstance donnée, conduisant à un résultat déterminé. Dieu n'a pas toujours besoin de suspendre pour l'accomplissement de ses desseins les lois qu'il a données au monde physique; il sait se servir aussi dans un but direct de l'effet de ces lois. Aussi l'historien chrétien peut-il chercher dans certains cas à expliquer le comment d'un fait exceptionnel voulu par la Providence, sans nier en même temps son essence surnaturelle et miraculeuse. Mais, je le répète, si j'ai cru pouvoir agir ainsi par rapport à quelques-uns des faits de la Bible, ce n'est aucunement avec l'intention de me jeter dans la voie dangereuse du naturalisme et [XVII] de m'écarter des enseignements de l'Église dans la question des miracles.

L'absence de l'histoire de l'Inde dans mon ouvrage a été généralement considérée comme une lacune regrettable, qu'il importait de combler. Sans doute l'Inde n'a pas eu d'action politique sur l'Asie occidentale; mais elle n'est cependant pas restée absolument isolée des nations voisines de la Méditerranée. Elle est mêlée à l'histoire de la Perse à partir du règne de Darius, à celle de la Grèce au temps d'Alexandre et de ses successeurs. Puis, surtout, l'Inde aryenne tient une place trop considérable dans le mouvement de l'esprit humain aux siècles de la haute antiquité, pour être exclue d'un tableau général des grandes civilisations de l'Asie. Le reproche qu'on m'adressait pour l'avoir laissée de côté était juste et j'ai tenu à ne plus le mériter. J'ai donc consacré un livre--un peu plus développé peut-être que les autres à cause de l'importance capitale du sujet--à l'histoire de l'Inde antique, telle que notre siècle l'a vue se révéler par les travaux successifs des William Jones, des Colebrooke, des Schlegel, des Wilson, des Eugène Burnouf, des Lassen, des Max Müller et des Weber.

Mais j'ai cru devoir m'arrêter à l'Inde. Quelques personnes avaient exprimé le désir de voir également ajouter un chapitre sur les époques les plus anciennes des annales de la Chine. Je dois d'abord l'avouer, je me suis senti trop absolument incompétent pour traiter ce sujet. De plus il m'a paru que l'histoire de la Chine a toujours été si complètement isolée de celle du reste du monde, qu'elle n'avait pas une place naturelle dans le cadre de mon livre, et qu'elle ne rentrait point dans l'étude des civilisations qui ont eu dans la formation de la nôtre une influence plus ou moins directe. [XIX]

Il y a treize ans, en publiant ce livre pour la première fois, je tentais une innovation qui pouvait paraître hardie. Il s'agissait de faire pénétrer dans le public les résultats des grandes découvertes de la science sur les périodes antiques de l'histoire de l'Orient et de leur obtenir enfin dans l'enseignement la place qu'ils devaient légitimement réclamer. A ce point de vue j'ai eu gain de cause au delà même de mes espérances. La réforme que je poursuivais et dont je prenais l'initiative est désormais un fait accompli. Il n'est plus personne, si ce n'est parmi les illettrés, qui n'ait au moins une teinture des travaux que je m'efforçais de vulgariser, une connaissance sommaire des conquêtes de l'égyptologie et de l'assyriologie; il n'est plus un établissement d'instruction publique, libre ou de l'État, où l'on continue à donner les premiers enseignements de l'histoire ancienne en s'en tenant au cadre des récits des écrivains grecs et latins. Sur ce terrain, la vieille routine est vaincue, et je [XX] ne puis me défendre d'un certain orgueil en constatant ce progrès, auquel j'ai été le premier à ouvrir la voie.

Comme il devait nécessairement arriver du moment que l'idée fondamentale en était acceptée du public comme répondant à un véritable besoin, l'exemple donné dans mon livre a eu de nombreux imitateurs. Il n'était plus possible de conserver les anciens livres scolaires résumant cette partie de l'histoire. On s'est donc activement occupé de les remettre, d'une façon plus ou moins satisfaisante, au courant de l'état actuel des connaissances, et en même temps les manuels nouveaux sur le même sujet ont pullulé en France et dans les pays voisins. La plupart de ces publications n'ont aucune valeur originale, ne s'élèvent pas au-dessus du niveau des plus médiocres compilations et ne répondent même point d'une manière suffisante à leur objet. Mais le mouvement des esprits qu'ils traduisaient par un signe matériel a du moins donné naissance à un ouvrage du premier mérite, auquel je me plais à rendre hautement hommage. Je veux parler de l'Histoire ancienne des peuples de l'Orient de mon savant ami M. G. Maspero, professeur d'archéologie égyptienne au Collège de France. Ailleurs nous avions affaire à des livres de troisième ou de quatrième main, dont les auteurs n'avaient même pas su, le plus souvent, se rendre un compte exact de la valeur des sources où ils allaient puiser sans discernement. Ici c'est un homme qui, malgré sa jeunesse, s'est déjà placé au rang des maîtres et qui, avec une rare habileté, plie sa science si sûre et si vaste à un rôle de vulgarisation, produisant une oeuvre aussi originale que solide et agréable à lire. En particulier, dans tout ce qui touche à l'Égypte, le livre de M. Maspero est de beaucoup supérieur à ce qui avait été fait avant lui; rempli de faits nouveaux et inspiré par le sentiment le plus pénétrant de l'histoire, il tient et au delà ce que l'on pouvait attendre du digne successeur de l'enseignement de Champollion et d'Emmanuel de Rougé.

M. Maspero procède par grandes époques, pour chacune desquelles il s'étudie à tracer le tableau d'ensemble de l'histoire de l'Orient antique. Je prends successivement les annales et la civilisation de chacun des peuples qui ont joué un rôle de premier ordre dans cette histoire, et je suis l'existence de ce peuple au [XXI] travers de ses vicissitudes depuis l'époque la plus haute à laquelle on puisse remonter d'une manière positive jusqu'à la date adoptée comme terme commun de mes récits. Il y a donc entre mon livre et celui de l'éminent professeur une différence complète de plan, une différence telle qu'il m'a semblé qu'ils ne faisaient pas double emploi l'un avec l'autre et que, malgré le haut mérite de l'ouvrage de M. Maspero, le mien gardait encore sa raison d'être à côté de lui. C'est là ce qui m'a décidé à en entreprendre une nouvelle édition, d'autant plus que la façon dont la vente s'en maintenait constamment la même me montrait que, sous certains rapports, il répondait bien à ce que le public recherche dans un livre de ce genre.

Mais en donnant cette nouvelle édition, j'ai voulu l'améliorer sérieusement et la mettre à la hauteur des derniers progrès des études. Voilà douze ans qu'absorbé par des travaux scientifiques d'une nature plus spéciale, et qui s'adressaient aux seuls érudits, je n'avais pu remettre la main à ce livre. Les éditions successives, qui s'en réimprimaient presque chaque année, n'étaient en réalité que des tirages faits sur clichés, et la dernière reproduit sans changement celle de 1869. Pendant ce temps, la science poursuivait ses conquêtes, toujours plus nombreuses et mieux assurées; moi-même, contribuant à ce progrès dans la mesure de mes forces, je voyais mes opinions se modifier sur bien des points historiques, mes connaissances s'étendre, se compléter et devenir plus solides. Après avoir assez exactement, quand il parut, répondu à l'objet que je m'étais proposé, mon livre finissait par être d'une manière fâcheuse en arrière de l'état général des connaissances parmi les savants, et même de mes propres travaux. Le moment était venu ou bien de renoncer à le réimprimer désormais, ou bien de lui faire subir une profonde revision, qui le corrigeât, le complétât et le mît au courant. C'est à ce dernier parti que je me suis arrêté; et une fois ayant entrepris un semblable travail, j'ai été bientôt conduit à récrire mon livre d'un bout à l'autre.

C'est donc en réalité un ouvrage nouveau que j'offre au public. Je me devais à moi-même et à ma réputation scientifique de pousser jusque-là la revision; je le devais aussi à la bienveillance du [XXII] public qui a épuisé jusqu'à huit éditions d'un livre trop imparfait. Et c'était d'ailleurs une obligation que m'imposait la haute récompense dont l'Académie française avait couronné l'ouvrage dans son premier état. Il fallait le rendre plus digne du prix qu'elle lui avait décerné.

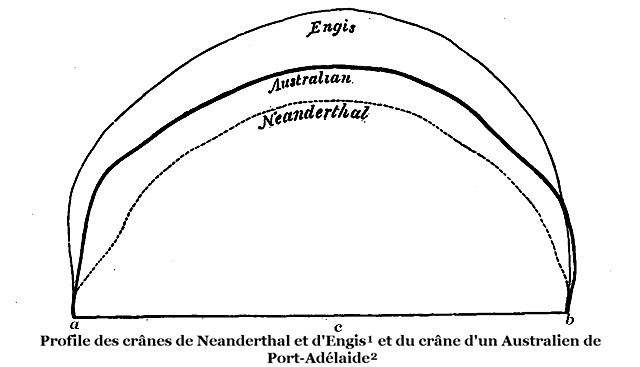

Mais tout en récrivant mon livre, j'en ai conservé exactement le plan, que j'ai seulement développé un peu davantage dans quelques parties. Je continue à croire que ce plan était bon, et les critiques que certains y ont adressées ne m'ont point convaincu. Elles portaient principalement sur la part que j'y ai faite au récit biblique sur les origines. Je lui ai maintenu cette part et je l'ai même agrandie, en développant bien plus largement que je ne l'avais fait antérieurement l'exposé des récits parallèles des autres nations de l'antiquité. Et, en agissant ainsi, j'ai la conviction que je suis dans le véritable esprit de la science historique, et qu'il y aurait le plus grave inconvénient à cesser, en écoutant les clameurs de ceux qui voudraient y substituer les fantaisies de leur imagination, à cesser de donner pour préface et pour introduction aux annales positives de l'humanité cette grande tradition symbolique, si pleine de vérités profondes, qui n'est pas spéciale à la Bible, mais qui constitue un patrimoine commun à tous les anciens peuples dans lesquels se résume l'humanité supérieure. Le parti que j'ai adopté ici, et auquel je suis resté fidèle, est pour moi affaire de méthode scientifique bien plus que de conviction religieuse. J'ai donc élargi encore, au lieu de le supprimer et de le restreindre, tout ce qui touche à ce sujet des origines traditionnelles, en faisant à côté une place non moins large aux faits de l'ordre matériel constatés par la science nouvelle de l'archéologie préhistorique, faits qui, dégagés de certaines exagérations systématiques et compromettantes, méritent dès à présent d'entrer dans les cadres de l'histoire. J'ai aussi fortement développé les notions préliminaires sur les races humaines, sur les familles des langues et leurs caractères distinctifs, enfin sur les premières étapes de la formation de l'écriture jusqu'à la grande invention de l'alphabet, notions indispensables au seuil d'une histoire qui passe en revue tant de races et de langues diverses, et qui a ses sources d'information dans les [XXIII] systèmes graphiques les plus différents. De ces développements est résulté un volume entier de prolégomènes, qui ouvre désormais mon histoire de l'Orient.

Avec la large part ainsi donnée à ces notions préliminaires, qui ne seront pas, je crois, dépourvues d'intérêt pour le lecteur, la principale, je dirai même la seule modification apportée à mon plan primitif consiste dans le déplacement de la partie consacrée aux annales des Israélites. Dans les éditions précédentes cette histoire venait la première, précédant même celle de l'Égypte. Je l'ai reportée, au contraire, tout à fait à la fin de l'ouvrage, qu'elle termine désormais. Mais si je me suis arrêté à ce parti, ce n'a pas été pour me conformer au nouveau plan de l'enseignement classique de l'histoire, à des décisions que je blâme énergiquement et qui ont été inspirées par un fâcheux esprit sectaire, sous l'influence des passions irréligieuses du moment. Chez un peuple chrétien, et qui restera foncièrement tel en dépit des efforts entrepris pour le déchristianiser, c'est une entreprise mauvaise, contre laquelle on doit protester et qui n'aura qu'un règne bien passager, que celle de bannir l'histoire sainte de l'enseignement public. Elle y a sa place nécessaire, même pour l'instruction des fils des incroyants, et elle doit y précéder tout autre cours d'histoire, quand ce ne serait que pour la manière dont elle parle mieux que toute autre à l'esprit des enfants. Mais, je l'ai déjà dit un peu plus haut et je le répète, ce n'est pas une histoire sainte que j'ai voulu faire. J'ai cherché, au contraire, à replacer les annales d'Israël au sein du cadre naturel et humain dans lequel elles se sont déroulées avec leur caractère providentiel, qui en fait une exception si singulière au milieu des autres histoires. Ceci donné, la place que je leur assigne à présent est la plus logique et la plus convenable. Ces annales d'Israël ne peuvent réellement se bien comprendre, au point de vue proprement historique, que si l'on connaît déjà celle des grands empires entre lesquels les Benê Yisraël ont vécu, dont les rivalités et la puissance irrésistible ont exercé une action si décisive sur leurs destinées. Il me semble même que la véritable manière de présenter au point de vue chrétien l'histoire spéciale d'Israël dans le cadre général de l'histoire [XXIV] de l'antiquité, et d'en faire mieux ressortir le caractère réellement surnaturel, est de la présenter pour ce qu'elle est en fait, le corollaire et la résultante de l'histoire des autres nations. C'est surtout ainsi que l'on admire, comme on le doit, cette merveilleuse action de la Providence qui dirige les entreprises et les fortunes des monarchies les plus colossales de manière à les transformer en facteurs inconscients des destinées d'un peuple microscopique qui n'était rien comme force matérielle, que chacune d'elles courbait ou broyait sans peine au cours de ses conquêtes, et qui pourtant tient une bien autre place dans l'histoire morale de l'humanité, car c'est ce petit peuple que Dieu avait choisi pour lui faire conserver le dépôt de la vérité religieuse qui devait un jour renouveler la face du monde.

Dans les additions, les corrections et les modifications de toute nature que j'ai introduites, je me suis appuyé en partie sur mes études personnelles, et l'on trouvera encore ici bien des faits dont la constatation m'appartient, bien des opinions dont je dois revendiquer l'entière responsabilité. En même temps je me suis efforcé d'y résumer aussi complètement que possible les résultats des travaux des autres, en puisant mes données aux sources les meilleures et les plus sûres, de manière à représenter exactement dans mon livre l'état présent de la science. J'espère y avoir réussi, et je n'ai rien épargné pour arriver à cette fin, que je m'étais proposée. J'ai donc puisé mes informations dans une infinité d'ouvrages et de dissertations, publiées dans tous les pays de l'Europe, dont on trouvera l'indication dans les listes bibliographiques qui accompagnent les principaux chapitres de l'ouvrage. Je me suis aussi, surtout en ce qui touche à l'Égypte, largement servi de l'excellent livre de M. Maspero. Dans toute cette partie, qui forme mon second volume, je lui ai emprunté de longues citations, comme, du reste, pour d'autres parties il en avait puisé dans mon livre.

Ce que la présente édition présentera peut-être de plus neuf et de plus original, c'est la partie consacrée aux grands empires qui ont flori dans le bassin de l'Euphrate et du Tigre, avec alternativement Babylone et Ninive pour capitales, à leur histoire et à leur civilisation. C'est sur ce terrain que mon livre, sous la forme [XXV] actuelle, sera le plus en avance sur tout ce qui a été publié jusqu'à ce jour. Là, en effet, je me sens plus complètement chez moi que partout ailleurs; il s'agit d'un ordre d'études auxquelles je me suis adonné spécialement, à la marche desquelles je crois avoir, depuis une dizaine d'années, contribué pro parte virili, et où je suis loin d'avoir encore donné au public tous les résultats de mes recherches. Aussi des traductions nombreuses de documents cunéiformes, publiés ou inédits, que l'on trouvera dans cette partie de mon livre, il n'en est pas une seule qui n'ait un caractère personnel.

Je dois, au contraire, confesser franchement mon insuffisance et l'impossibilité où j'ai été de recourir à autre chose qu'à des traductions des documents originaux pour la partie relative à l'Inde. Je ne suis pas, en effet, sanscritiste, et je tiens à ne pas paraître prétendre savoir ce que j'ignore en réalité. Dans cette partie donc, mon travail n'est que de seconde main. Mais j'ai eu du moins le soin de m'attacher à puiser aux meilleures sources et je me suis guidé sur les conseils des hommes vraiment compétents, des maîtres en qui l'on pouvait avoir le plus de confiance. L'histoire de l'Inde antique, surtout dans ses époques les plus anciennes, a d'ailleurs un caractère à part de flottement et de vague chronologique, tenant à l'absence de monuments épigraphiques d'une date élevée, contemporains des événements, avant le règne de Piyadasi Açoka. Il y a encore, et il restera peut-être toujours, une hésitation de plusieurs siècles pour la date des événements les plus considérables, de ceux qui marquent des périodes décisives, comme la vie de Çâkya-Mouni. Ce flottement ne cesse qu'au moment du contact avec les Grecs d'Alexandre, qui constitue pour l'Inde une époque climatérique, comme pour l'Asie antérieure l'ouverture des Guerres Médiques. J'ai été amené ainsi à prendre cette date pour point d'arrêt de mes récits relatifs à l'Inde, les prolongeant de deux cents ans de plus que ceux relatifs aux autres pays, de manière à pouvoir y comprendre, dans les limites de l'incertitude chronologique qu'il comporte, le grand fait de la formation du Bouddhisme, sans lequel ces récits n'eussent pas été suffisamment complets.

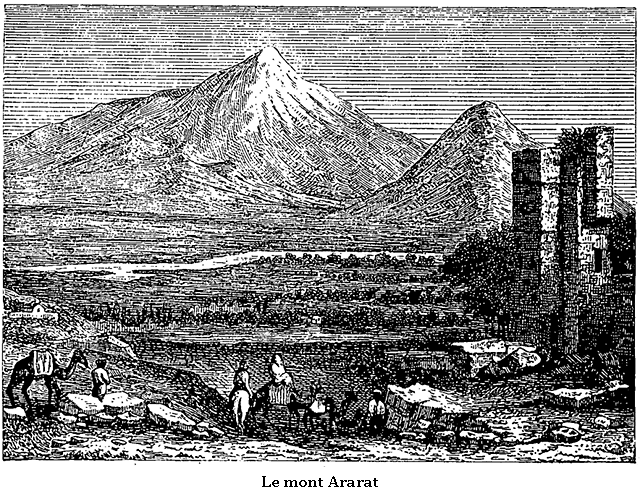

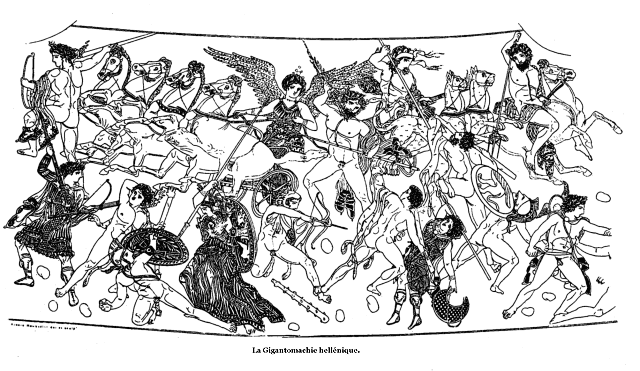

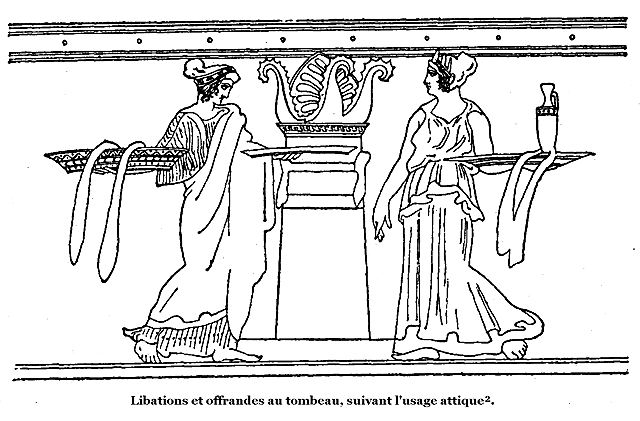

Il me reste à dire quelques mots de l'illustration qui accompagne [XXVI] cette édition et qui y fournit un commentaire graphique perpétuel. C'est l'exemple si heureusement donné par M. Duruy, dans la monumentale édition qu'il donne en ce moment de son Histoire des Romains, qui a inspiré à l'habile et intelligent éditeur, entre les mains de qui est mon livre depuis sa première apparition, d'y joindre de nombreuses figures empruntées aux monuments antiques. Dès qu'il m'a proposé de le faire, j'ai profité avidement de sa bonne volonté, et je crois que l'ouvrage y gagnera beaucoup, qu'il devient par là plus intéressant et plus instructif. Nulle part, en effet, une riche illustration archéologique n'était plus naturellement appelée que dans une histoire puisée toute entière aux sources monumentales. Je n'avais vraiment que l'embarras du choix au milieu de la masse des oeuvres que nous avons aujourd'hui des arts des vieilles civilisations de l'Orient. La difficulté même était de se limiter aux figures qui pouvaient le mieux éclaircir les événements, les moeurs et les religions sans excéder une proportion raisonnable. Ce choix, je l'ai fait moi-même avec tout le soin dont j'étais capable, et j'espère y avoir réussi. Aucune part n'a été laissée à la fantaisie dans l'illustration du livre, et je crois pouvoir dire qu'on n'y trouvera rien d'oiseux ni d'une valeur suspecte. Toutes les gravures ont été empruntées à des monuments d'une authenticité incontestable et autant que possible contemporains des événements auxquels ils se rapportent. Les vues des lieux célèbres dans l'histoire ont été empruntées aux meilleures sources, et dans une bonne moitié des cas, mon expérience personnelle de voyageur ayant visité ces lieux me donnait le moyen de choisir en connaissance de cause les plus exactes. Quant aux cartes insérées dans le texte ou tirées séparément, elles ont toutes été dressées d'après les documents les plus récents et les plus sûrs par M. J. Hansen, dont le nom seul est une garantie.

En un mot, ici comme en ce qui touche la rédaction même de l'ouvrage, j'ai fait de mon mieux et j'ose espérer que le lecteur voudra bien m'en tenir compte.

§ 1.--L'ESPÈCE HUMAINE JUSQU'AU DÉLUGE.

Il n'existe sur l'histoire des premiers hommes et les origines de notre espèce, de récit précis et suivi que celui de l'Écriture Sainte 2. Ce récit sacré, lors même qu'il n'emprunterait pas une autorité auguste au caractère d'inspiration du livre dans lequel il se trouve, devrait encore, en saine critique, être l'introduction de toute histoire générale; car, considéré à un point de vue purement humain, il contient la plus antique tradition sur les premiers jours de la race des hommes, la seule qui n'ait pas été défigurée par l'introduction de mythes fantastiques, dans lesquels une imagination déréglée s'est donné libre [4] carrière. Les principaux traits de cette tradition, qui fut originairement commune aux races supérieures de l'humanité et qu'un soin particulier de la Providence fit se conserver plus intacte qu'ailleurs chez le peuple choisi, se reconnaissent, mais altérés, dans les souvenirs des contrées les plus éloignées les unes des autres, et dont les habitants n'ont pas eu de communications historiquement appréciables. Et l'unique fil conducteur qui permette de se guider au milieu du dédale de ces fragments de traditions privés d'enchaînement, est le récit de la Bible. C'est donc lui que l'histoire doit enregistrer tout d'abord, en lui reconnaissant un caractère à part; et de plus il a pour le chrétien une valeur dogmatique, qui permet de l'interpréter conformément aux éclaircissements qu'il reçoit des progrès de la science, mais qui en fait le pivot invariable autour duquel doivent se grouper les résultats des investigations humaines.

Note 2: (retour) Nous prenons ici le récit biblique tel qu'il nous est parvenu, sous sa forme définitive et complète, sans entrer dans les obscures et délicates questions de la date de cette rédaction définitive et des éléments antérieurs qui ont pu servir à sa formation. C'est au livre de notre histoire qui traitera des Hébreux, que nous nous réservons d'aborder ce problème, qu'il sérait impossible de laisser entièrement de côté dans l'état actuel de la science. Le système auquel s'arrête aujourd'hui l'école critique rationaliste (le dernier état de ses travaux peut être considéré comme résumé sous la forme la plus complète et la plus scientifique dans E. Schrader, Studien zur Kritik und Erhlärung der Biblischen Urgeschichte, Zurich, 1863, et A. Kayser, Das vorexilische Buch der Urgeschichte Israels und seine Erweiterungen, Strasbourg, 1874) admet dans le style actuel de la Genèse la fusion de deux livrés antérieurs, qualifiés d'élohiste et de jéhoviste, d'après la différence du nom qui sert à désigner Dieu dans l'un et dans l'autre, et, par dessus ces deux documents reproduits textuellement, le travail d'un dernier rédacteur qui les a combinés. Bornons-nous à remarquer que ce système lui-même, aussi bien que celui qui a été inauguré par Richard Simon, et qui voit dans la Genèse une collection de fragments traditionnels coordonnés par Moïse ou par tout autre, n'a rien en soi de contradictoire avec le dogme orthodoxe de l'inspiration divine du livre. L'Église a toujours admis que son auteur avait pu mettre en oeuvre, tout en étant guidé par une lumière surnaturelle, des documents antérieurs à lui. Mais dans l'exposé que nous avons à faire des données de la Bible sur les premiers âges, et dans les recherches comparatives auxquelles elles nous donneront lieu, cette distinction des anciennes rédactions importe peu. Qu'elle ait été rédigée en une fois ou à l'aide de la combinaison de récits parallèles qui se complétaient les uns les autres, la tradition biblique est une dans son ensemble et dans son esprit, et la comparaison que l'on peut en faire aujourd'hui avec l'enchaînement que révèlent les lambeaux de la tradition génésiaque de la Chaldée, prouve surabondamment que la construction du dernier rédacteur n'a rien d'artificiel et de forcé. Il est conforme au véritable esprit de la science, aussi bien qu'à l'orthodoxie religieuse, de l'envisager dans sa suite.

L'interprétation historique de ce récit offre, du reste, encore de graves difficultés. On a beaucoup discuté, même parmi les théologiens les plus autorisés et les plus orthodoxes, sur le degré de latitude qu'il ouvre à l'exégèse. En bien des points on ne saura sans doute jamais d'une manière absolument précise déterminer dans quelle mesure il faut y admettre l'emploi de la figure et du langage allégorique, qui tient toujours une si grande place dans la Bible. Remarquons-le, du [5] reste, le récit biblique laisse à côté de lui le champ le plus large ouvert à la liberté des spéculations scientifiques; par les lacunes qu'il présente. Il faut se garder, par respect même pour l'autorité des Livres Saints, d'y chercher ce qu'ils ne contiennent pas et ce qui n'a jamais été dans la pensée de ceux qui les écrivaient sous l'inspiration divine. L'auteur de la Genèse n'a point prétendu faire une histoire complète de l'humanité primitive, surtout au point de vue de la naissance et des progrès de la civilisation matérielle. Il s'est borné à retracer quelques-uns des traits essentiels et principaux de cette histoire; présentés de manière à être à la portée du peuple auquel il s'adressait. Il s'est attaché à mettre en lumière l'enchaînement des patriarches élus de Dieu qui conservèrent au travers des siècles le dépôt de la révélation primitive, et surtout à faire éclater, en opposition avec les monstrueuses cosmogonies des nations dont les Hébreux étaient entourés, les grandes vérités que l'idolâtrie avait obscurcies, la création du monde, tiré du néant par un acte de la volonté et de la toute-puissance divine, l'unité de l'espèce humaine sortie d'un seul couple, la déchéance de notre race et l'origine du mal sur la terre, la promesse d'un rédempteur, enfin l'intervention constante de la Providence dans les affaires de ce monde.

Le récit de la création elle-même, ses rapports avec les découvertes des sciences naturelles, sont choses qui ne sauraient entrer dans le cadre de notre ouvrage. C'est seulement au moment où Dieu, après avoir créé le monde et tous les êtres qui l'habitent, mit le sceau à son oeuvre en faisant l'homme, que nous devons prendre le récit du premier livre de la Bible, la Genèse, ainsi nommée en Europe d'un mot grec qui signifie génération, parce que le livre débute par raconter la formation de l'univers 3.

Note 3: (retour) En hébreu il est appelé Bereschith, d'après les premiers mots qui en ouvrent le récit, «au commencement.»

«Dieu dit: «Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance; qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les animaux, sur toute la terre et sur tout reptile qui se meut à la surface de la terre.»--Dieu créa l'homme à son image; il le créa à l'image de Dieu et il le fit mâle et femelle 4.--Yahveh 5 [6] Dieu forma l'homme du limon de la terre et lui souffla dans les narines le souffle de la vie, et l'homme fut fait âme vivante 6.»

Note 4: (retour) Genes., I, 26 et 27.

Note 5: (retour) La prononciation vulgaire Jehovah au lieu de Yahveh, est le résultat de l'application au nom ineffable de Dieu des voyelles du mot Adonai, «le Seigneur,» que les Juifs prononcent au lieu de ce nom quand ils lisent la Bible. Nous discuterons plus tard, quand nous traiterons des Hébreux, la question de savoir si la vraie prononciation antique était Yahoh ou Yahveh; en attendant nous suivons cette dernière forme, généralement admise dans la science.

Note 6: (retour) Genes., II, 7.

Après le récit de la formation du premier couple humain, vient celui de la déchéance. Le père de tous les hommes, Adam (dont le nom dans les langues sémitiques signifie l'homme par excellence), créé par Dieu dans un état d'innocence absolue et de bonheur, désobéit au Seigneur par orgueil dans les délicieux jardins de 'Eden, où il avait été d'abord placé, et cette désobéissance le condamna, lui et sa race, à la peine, à la douleur et à la mort. Dieu l'avait créé pour le travail, dit formellement le livre inspiré, mais ce fut en expiation de sa chute que ce travail devint pénible et difficile; «tu mangeras ton pain à la sueur de ton front,» lui dit le Seigneur, et cette condamnation pèse encore sur tous les hommes.

Voici comment la Genèse 7 raconte la séduction et la faute dont le poids s'est étendu à toute la descendance de nos premiers pères. «Le serpent était le plus rusé de tous les animaux de la terre que Yahveh Dieu avait faits. Il dit à la femme: «Pourquoi Dieu vous a-t-il ordonné de ne pas manger de tous les arbres du Paradis?»--La femme lui répondit: «Nous pouvons manger du fruit des arbres qui sont dans le Paradis,--mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du Paradis (l'arbre de la science du bien et du mal), Dieu nous a ordonné que nous n'en mangions pas, de peur que nous en mourions.»--Et le serpent dit à la femme: «Point du tout, vous ne mourrez pas de mort,--mais Dieu sait qu'au jour où vous en aurez mangé, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal.»--La femme donc vit que cet arbre était bon pour se nourrir et qu'il était beau aux yeux et délectable au regard; et elle prit du fruit, et elle en mangea, et elle en donna à son mari, qui en mangea.--Et les yeux de tous deux s'ouvrirent; et ayant vu qu'ils étaient nus, ils tressèrent des feuilles de figuier et s'en firent des ceintures 8.»

Note 7: (retour) III, 1-7.

Note 8: (retour) La gravure placée en tête de ce chapitre, représente la scène de la tentation des premiers humains au jardin de 'Eden, d'après une peinture chrétienne des catacombes de Rome, empruntée au grand ouvrage de Perret.

«Prodigieuse et accablante vérité, dit Chateaubriand: L'homme [7] mourant pour s'être empoisonné avec le fruit de vie! L'homme perdu pour avoir goûté à l'arbre de la science, pour avoir su trop connaître le bien et le mal! Qu'on suppose toute autre défense de Dieu relative à un penchant quelconque de l'âme, que deviennent la sagesse et la profondeur de l'ordre du Très-Haut? Ce n'est plus qu'un caprice indigne de la Divinité, et aucune moralité ne résulte de la désobéissance d'Adam. Toute l'histoire du monde, au contraire, découle de la loi imposée à notre père... Le secret de l'existence morale et politique des peuples, les mystères les plus profonds du coeur humain sont renfermés dans la tradition de cet arbre admirable et funeste.»

La Bible n'assigne pas une date précise à la naissance du genre humain, elle ne donne aucun chiffre positif à ce sujet. Elle n'a pas en réalité de chronologie pour les époques initiales de l'existence de l'homme, ni pour celle qui s'étend de la Création au Déluge, ni pour celle qui va du Déluge à la Vocation d'Abraham. Les dates que les commentateurs ont prétendu en tirer sont purement arbitraires et n'ont aucune autorité dogmatique. Elles rentrent dans le domaine de l'hypothèse historique et l'on pourrait énumérer plus de cent manières d'après lesquelles on a essayé de les calculer. Ce que les Livres Saints affirment seulement, et ce que la science démontre d'accord avec eux, c'est que l'apparition de l'homme sur la terre (quelque haute qu'en puisse être la date) est récente par rapport à l'immense durée des périodes géologiques de la création, et que l'antiquité de plusieurs myriades d'années que certains peuples, comme les Égyptiens, les Chaldéens, les Indiens et les Chinois, se sont complaisamment attribuée dans leurs traditions mythologiques, est entièrement fabuleuse.

Aussi superflue et aussi dénuée de fondement solide que les calculs sur la date de la création de l'homme, serait la tentative de celui qui chercherait à déterminer d'après la Bible le lieu précis où fut le berceau de notre espèce, ainsi que la situation du jardin de 'Eden. La tradition sacrée ne fournit aucune indication précise à cet égard. Les commentateurs les plus savants et les plus orthodoxes des Livres Saints ont laissé la question indécise. Tout nous commande d'imiter leur réserve, et de nous en tenir à l'opinion commune, qui place en Asie l'origine de la première famille humaine et le berceau de toute civilisation.

Adam et 'Havah (d'où nous avons fait Ève), le premier couple [8] humain sorti des mains de Dieu, eurent deux fils, Qaïn et Habel 9. Ils menaient l'un la vie agricole et l'autre la vie pastorale, dont la Bible place ainsi l'origine au début même de l'humanité. Qaïn tua son frère Habel, par jalousie pour les bénédictions dont le Seigneur récompensait sa piété 10; puis il s'expatria, dans le désespoir de ses remords, et il se retira avec les siens à l'orient de 'Eden, dans la terre de Nod ou de l'éxil, où il fonda la première ville, qu'il appela 'Hanoch, du nom de son premier-né 11. Dieu avait créé l'homme avec les dons de l'esprit et du corps qui devaient le mettre en état de remplir le but de son existence, et par conséquent de former des sociétés régulières et civilisées. C'est à la famille de Qaïn que le livre de la Genèse attribue la première invention des arts industriels. De 'Hanoch, fils de Qaïn, y est-il dit, naquit à la quatrième génération, Lemech, qui eut à son tour plusieurs enfants: Yabal, «le père de ceux qui demeurent sous les tentes et des pasteurs»; Youbal, l'inventeur de la musique; Thoubal-qaïn, l'auteur de l'art de fondre et de travailler les métaux; enfin une fille, Nâ'amah 12. Pour celle-ci, le texte biblique ne fait qu'enregistrer son nom; mais la tradition rabbinique, voulant achever le groupement de toutes les inventions en les rapportant aux enfants de Lemech, raconte que Nâ'amah fut la mère des chanteurs, ou bien que la première elle fila la laine des troupeaux et en tissa des étoffes.

Note 9: (retour) Ces noms sont significatifs et tirés des langues sémitiques, comme tous ceux que le récit biblique attribue aux premiers ancêtres de notre race; ce sont en réalité de véritables épithètes qualificatives, qui expriment le rôle et la situation de chaque personnage dans la famille originaire. Adam, nous l'avons déjà dit, veut dire homme, 'Havah vie, «parce qu'elle a été la mère de tous les vivants», dit le texte sacré; Qaïn signifie la créature, le rejeton; Habel est le mot qui, dans les plus anciens idiomes sémitiques, exprimait l'idée de fils, et s'est conservé en assyrien; enfin Scheth, comme la Bible le dit formellement, est le substitué, celui que Dieu accorde à ses parents pour compenser la perte de leur fils bien-aimé.

Note 10: (retour) Genes., IV, 1-16.

Note 11: (retour) Genes., IV, 17 et 18.

Note 12: (retour) Genes., IV, 19-22.

La Bible rapporte à Lemech l'origine des sanguinaires habitudes de vengeance qui jouèrent un si grand rôle dans la vie des peuples antiques. «Lemech dit à ses femmes 'Adah et Çillah: «Écoutez ma voix, femmes de Lemech, soyez attentives à mes paroles; j'ai tué un homme parce qu'il m'avait blessé, un jeune homme parce qu'il m'avait fait une plaie.--Qaïn sera vengé soixante-dix fois, et Lemech septante fois sept fois 13.»

Note 13: (retour) Genes, IV, 23 et 24.[9]

Adam eut un troisième fils, nommé Scheth (Seth dans notre Vulgate), et Dieu lui accorda encore un grand nombre d'enfants. Scheth vécut neuf cent douze ans, et eut une nombreuse famille 14, qui, tandis que les autres hommes s'abandonnaient à l'idolâtrie et à tous les vices, conserva précieusement les traditions religieuses de la révélation primitive jusqu'au temps du Déluge, après lequel elle passa dans la race de Schem. Les descendants de Scheth furent Enosch, au temps de qui «l'on commença à invoquer par le nom de Yahveh», Qaïnan, Mahalalel, Yared, 'Hanoch, «qui marcha pendant trois cent soixante-cinq ans dans les voies de Dieu» et fut ravi au ciel, Methouschela'h 15, qui de tous vécut la plus longue vie, neuf cent soixante-neuf ans, Lemech, enfin Noa'h 16, qui fut père de Schem, 'Ham et Yapheth, ou, comme nous avons pris l'habitude de dire, d'après la Vulgate latine, Sem, Cham et Japhet 17. Chacun d'eux fut la tige d'une postérité nombreuse.

Note 14: (retour) Sur cette généalogie des descendants de Scheth, voy. le chapitre V de la Genèse.

Note 15: (retour) Le Mathusalem de la Vulgate.

Note 16: (retour) Noé.

Note 17: (retour)[10]Il est impossible de ne pas consacrer quelques observations aux généalogies que la Bible fournit pour la période antédiluvienne. Le nom de Enosch, donné comme le fils de Scheth, est en hébreu le synonyme exact de celui d'Adam, il signifie également «l'homme» par excellence. Or, si l'on prend cet Enosch comme point de départ, on trouve pendant six générations les mêmes noms qui se succèdent avec de très légères variantes de forme et une interversion dans la place de deux d'entre eux, d'une part dans la descendance d'Adam par Qaïn, de l'autre, dans celle de Scheth par Enosch. Le parallélisme est singulièrement frappant et tel que l'on serait volontiers porté à croire qu'on a là deux versions d'une même liste originaire. On trouve, en effet:

D'un côté | De l'autre | Adam. | Enosch. | | | Qaïn. | Qaïnan. | | | Hanoch. | Mahalalel. | | | Yirad. | Yared. | | | Metouschaël. | 'Hanoch. | | | Lemech. | Methouschela'h. | | | ----------------------------- | Lemech. Yabal. Youbal. Thoubalqaïn. | | Noa'h. | ----------------------- Schem. 'Ham. Yapheth.La généalogie des Qaïnites se termine par trois chefs de races, fils de Lemech, celle des Enoschides par trois chefs de races, petits-fils de Lemech. Il y a seulement de ce dernier côté insertion d'une génération de plus, celle de Noa'h, entre Lemech et la division de la famille en trois branches.

§ 2.--LE DÉLUGE.

«Quand les hommes eurent commencé à se multiplier sur la terre et eurent engendré des filles,--les enfants de Dieu (benê Elohim), voyant que les filles des hommes étaient belles, prirent pour épouses celles qu'ils choisirent au milieu des autres.--Et Yahveh dit: «Mon esprit ne demeurera pas toujours avec l'homme, car il n'est que chair: et ses jours ne seront plus que de cent vingt ans.»--Et en ce temps il y avait sur la terre des Géants (Nephilim), comme aussi quand les enfants de Dieu se furent unis aux filles des hommes et leur donnèrent pour enfants les Héros (Giborim), qui sont fameux dans l'antiquité.--Yahveh voyant que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur coeur étaient tournées vers le mal en tout temps,--se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre; et il fut touché de douleur au fond de son coeur.--Et Yahveh dit: «J'exterminerai de dessus la terre l'homme que j'ai créé 18.»

Note 18: (retour) Genes., VI, 1-7.

Seul, le juste Noa'h, descendant de Scheth, trouva grâce devant Dieu. L'Éternel lui fit bâtir une arche dans laquelle il s'enferma avec les siens et sept couples de tous les animaux, purs et impurs, puis le déluge commença.

«Dans la six-centième année de la vie de Noa'h, au second mois, le dix-septième jour du mois, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les cataractes du ciel furent ouvertes;--et la pluie tomba sur la terre quarante jours et quarante nuits.--Ce même jour, Noa'h entra dans l'arche; et Schem, 'Ham et Yapheth, ses fils, sa femme et les trois femmes de ses fils avec lui,--eux et tout animal suivant son espèce, tout bétail et tout ce qui se meut sur la terre, toutes sortes de volatiles, tout oiseau ailé, chacun selon son espèce,--entrèrent auprès de Noa'h dans l'arche, un couple de toute chair ayant souffle de vie.--Les arrivants étaient mâle et femelle de chaque créature, comme Dieu l'avait ordonné; et ensuite Yahveh ferma (l'arche) sur Noa'h.

Le déluge était depuis quarante jours sur la terre, quand les eaux s'accrurent et soulevèrent l'arche, de sorte qu'elle fut enlevée de dessus la terre.--Les eaux se renforçaient et s'augmentaient beaucoup sur la terre, et l'arche était portée sur les eaux.--Les eaux se renforcèrent [11] énormément sur la terre, et toutes les montagnes sous les cieux furent couvertes.--Les eaux s'élevèrent de quinze coudées au-dessus des montages qu'elles couvraient;--et toute chair qui se meut sur la terre, oiseaux, bétail, animaux et reptiles rampant sur la terre, périt, ainsi que toute la race des hommes.--Tout ce qui avait dans ses narines le souffle de la vie, tout ce qui se trouvait sur le sol, mourut.--Ainsi fut détruite toute créature qui se trouvait sur la terre; depuis l'homme jusqu'aux animaux, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, tout fut anéanti sur la terre. Il né resta que Noa'h et ce qui était avec lui dans l'arche.--Et les eaux occupèrent la terre pendant cent cinquante jours 19.»

Note 19: (retour) Genes., VII, 11-24.

Il y a quelques remarques d'une importance capitale à faire sur ce récit. La distinction des animaux purs et impurs prouve que les espèces enfermées dans l'arche ne comprenaient que les animaux utiles à l'homme et susceptibles de jouer le rôle de ses serviteurs domestiques, car c'est seulement à ceux-là que s'appliquent chez les Hébreux la division dans ces deux classes. Le mode suivant lequel s'opéra le déluge, qu'il faut absolument distinguer du fait lui-même, est présenté suivant les notions grossières de la physique des contemporains du rédacteur de la Genèse, et c'est ici le cas d'appliquer les sages paroles d'un des théologiens catholiques les plus éminents de l'Allemagne, le docteur Reusch 20: «Dieu a donné aux écrivains bibliques une lumière surnaturelle; mais cette lumière surnaturelle n'avait pour but, comme la révélation en général, que la manifestation des vérités religieuses, et non la communication d'une science profane; et nous pouvons, sans violer les droits que les écrivains sacrés ont à notre vénération, sans affaiblir le dogme de l'inspiration, accorder franchement que dans les sciences profanes, et conséquemment aussi dans les sciences physiques, ils ne se sont point élevés au-dessus de leurs contemporains, que même ils ont partagé les erreurs de leur époque et de leur nation..... Par la révélation Moïse ne fut point élevé, pour ce qui regarde la science, au-dessus du niveau intellectuel de son temps; de plus, rien ne nous prouve qu'il ait pu s'y élever par l'étude et par ses réflexions personnelles.»

Note 20: (retour) La Bible et la Nature, trad. française, p. 27.

Enfin les termes dont s'est servi le rédacteur du texte sacré doivent être scrupuleusement notés, car ils peuvent avoir une large influence sur la manière dont on interprétera ce texte. Il y a deux mots en hébreu [12] pour désigner la terre: ereç, dont le sens est susceptible à la fois de l'acception la plus large et de l'acception la plus restreinte de l'idée, et que la Bible emploie toujours lorsqu'il s'agit de l'ensemble du globe terrestre; adamah, qui n'a jamais qu'une acception restreinte et signifie la terre cultivée, habitée, une région, un pays. C'est le second qui est employé lorsqu'il est dit que les eaux du déluge couvrirent toute la surface de la terre. Aussi depuis longtemps déjà les interprètes autorisés ont-ils admis que rien dans le récit biblique n'obligeait à entendre l'universalité du cataclysme comme s'étendant à autre chose qu'à la région terrestre, alors habitée par les hommes. Encore examinerons-nous plus loin s'il n'y à pas possibilité de la restreindre davantage.

«Dieu se souvint de Noa'h, de tous les animaux et de tout le bétail qui étaient avec lui dans l'arche; il fit passer un vent sur la terre, et les eaux diminuèrent.--Les sources de l'abîme et les cataractes du ciel se refermèrent, et la pluie ne tomba plus du ciel.--Les eaux se retirèrent de dessus la terre, allant et venant, et les eaux commencèrent à diminuer après cent cinquante jours.--Et l'arche reposa sur les montagnes [13] d'Ararat, le septième mois, au dix-septième jour.--Les eaux allaient en baissant jusqu'au dixième mois; le premier jour du dixième mois, les sommets des montagnes furent visibles.--Au bout de quarante jours. Noa'h ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche,--et il envoya dehors le corbeau, qui sortit, allant et rentrant jusqu'à ce que le sol fût entièrement desséché.--Noa'h envoya ensuite la colombe, afin de voir si les eaux avaient baissé sur la terre;--mais elle ne trouva pas où poser son pied et elle revint à l'arche, car il y avait encore de l'eau sur toute la terre. Noa'h étendit la main, la prit et la rentra dans l'arche.--Il attendit encore sept autres jours, et il lâcha de nouveau la colombe.--Elle revint auprès de lui vers le soir, et voilà qu'une feuille arrachée d'un olivier était dans son bec; alors Noa'h comprit que les eaux s'étaient retirées de la terre.--Il attendit encore sept autres jours, et il lâcha une dernière fois la colombe, qui alors ne revint plus auprès de lui.

1Sarcophage des premiers siècles chrétiens, à Trêves. Noa'h et sa famille sont, avec les animaux, dans l'arche, figurée comme un coffre carré. La colombe revient en voiant avec le rameau d'olivier, le corbeau piétine à terre, hors de l'arche.

«Dans la six cent unième année de Noa'h, le premier jour du premier mois, les eaux avaient disparu de dessus la terre; Noa'h enleva la toiture de l'arche et vit que la surface de la terre était séchée.--Et Dieu parla à Noa'h [14] et dit:--«Sors de l'arche, toi, ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi.--Toute espèce d'animal qui est avec toi, oiseaux, quadrupèdes et reptiles rampant sur la terre, fais-la aussi sortir; qu'ils se perpétuent, croissent et multiplient sur la terre.»--Et Noa'h sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils;--et tout animal, tout bétail, tout oiseau et tout ce qui rampe sur la terre sortit de l'arche, selon son espèce.--Noa'h construisit un autel à Yahveh; il prit de toute espèce d'animaux purs et de toute espèce d'oiseaux purs, et il les offrit en holocauste sur l'autel.--Yahveh en sentit l'odeur agréable et dit en son coeur: «Je ne maudirai pas encore une fois la terre à cause de l'homme, car l'instinct du coeur de l'homme est mauvais dès sa jeunesse; je ne frapperai plus de nouveau tout ce qui vit, comme j'ai fait;--tout le temps que durera la terre, les semailles, la moisson, le froid, le chaud, l'été, l'hiver, le jour et la nuit, ne s'arrêteront pas 21.»

Dieu fit alors apparaître son arc dans le ciel, en signe de l'alliance qu'il contractait avec la race humaine 22.

«Noa'h commença à devenir un agriculteur et il planta la vigne.--Il en but le vin, s'enivra et découvrit sa nudité sous sa tente.--'Ham, ayant vu la honte de son père, se hâta de le raconter à ses frères qui étaient dehors.--Schem et Yapheth prirent une couverture qu'ils posèrent sur leurs épaules, et allant à reculons ils couvrirent la honte de leur père, le visage détourné pour ne pas voir la honte de leur père.» A son réveil, Noa'h, apprenant le manque de respect de 'Ham, le maudit dans la personne de son fils Kena'an 23. Noa'h vécut encore trois cent cinquante ans après le déluge; il en avait neuf cent cinquante, quand il mourut 24.

Note 21: (retour) Genes., VIII, 1-22.

Note 22: (retour) Genes., IX, 1-17.

Note 23: (retour) Genes., IX, 20-27.

Note 24: (retour) Genes., IX, 28 et 29.

§ 3.--DISPERSION DES PEUPLES.

La famille de Noa'h se multiplia rapidement; mais, à partir de cette époque, la vie des hommes fut abrégée de beaucoup et ne dépassa plus, en général, la moyenne actuelle. Schem pourtant (et probablement aussi ses frères) vécut encore durant plusieurs siècles 25, et, d'après [15] le témoignage de l'Écriture Sainte (au XIe chapitre de la Genèse), la famille où naquit Abraham put, jusqu'au temps de ce patriarche, grâce sans doute aux sobres habitudes de la vie patriarcale, dépasser de beaucoup la vie ordinaire des humains d'alors 26.

Note 25: (retour) Six cents ans.

Note 26:

(retour) Voici, en effet, la durée de vie que l'on prête aux patriarches intermédiaires entre Schem