On peut cliquer sur les cartes pour les agrandir.

Haut-Sénégal-Niger

(Soudan Français)

![[Décoration]](images/decor1.jpg)

PREMIÈRE SÉRIE

Tome II

SOUS PRESSE :

DEUXIÈME

SÉRIE

Géographie

économique

(Voies de communication. — Faune sauvage. — Productions forestières. — Productions agricoles. — Elevage des bovidés et des ovidés. — Elevage des équidés. — Industries indigènes. — La question des mines d’or. — Commerce intérieur. — Commerce extérieur. — La politique économique à suivre).

Par Jacques MENIAUD

Ouvrage illustré de nombreuses photographies et de cartes documentaires

![[Décoration]](images/decor2.jpg)

EN PRÉPARATION :

TROISIÈME

SÉRIE

Le Territoire militaire du

Niger

Par Jules BRÉVIÉ

Haut-Sénégal-Niger

(Soudan Français)

Séries d’études publiées sous la

direction

de M. le Gouverneur CLOZEL

![[Décoration]](images/decor3.jpg)

PREMIÈRE SÉRIE

Le Pays, les Peuples, les

Langues,

l’Histoire, les Civilisations

PAR

Maurice DELAFOSSE

Administrateur de

1re classe des Colonies

Chargé de cours à l’École Coloniale et à l’École des Langues

Orientales

Préface de M. le Gouverneur CLOZEL

![[Décoration]](images/decor4.jpg)

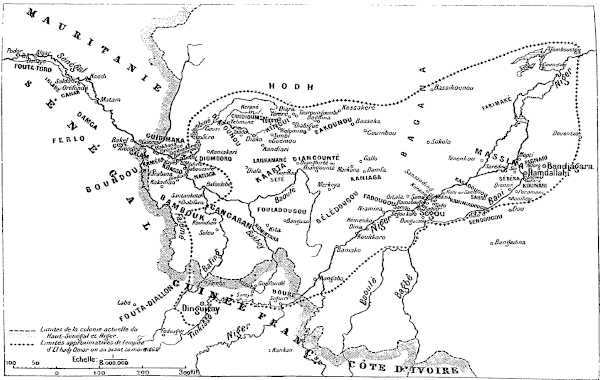

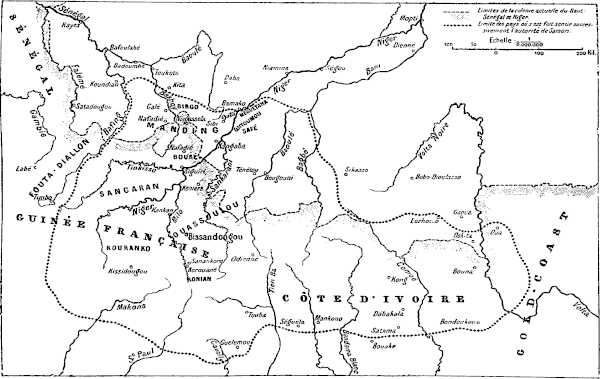

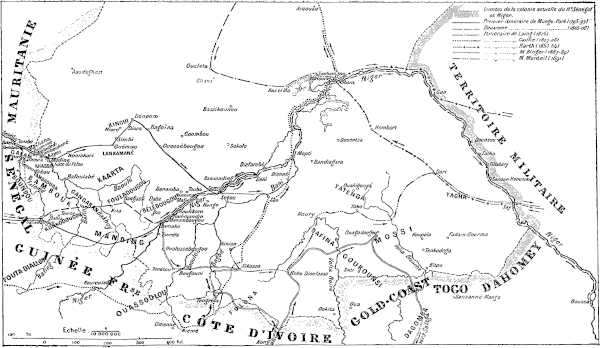

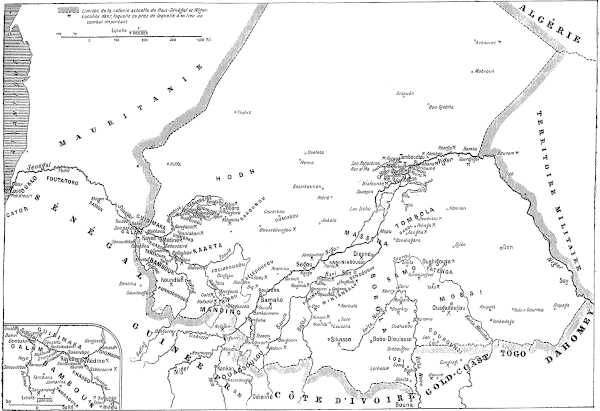

80 illustrations photographiques, 22

cartes dont une carte d’ensemble au 1 : 5.000.000.

Bibliographie et Index

![[Décoration]](images/decor4.jpg)

Tome II

L’Histoire

![[Décoration]](images/logo.jpg)

PARIS

ÉMILE LAROSE,

LIBRAIRE-ÉDITEUR

11, Rue Victor-Cousin, 11

1912

ERRATA DU DEUXIÈME VOLUME

- Page 61, note 63, et page 83, note 90, ligne 5, au lieu de : Scheffer, lire : Schefer.

- Page 149, note 137, ligne 3, au lieu de : sotigui, lire : kountigui.

- Page 170, ligne 2, au lieu de : non loin de sa victoire, lire : non loin du lieu de sa victoire.

- Page 179, ligne 7, au lieu de : de Bélédougou, lire : du Bélédougou.

- Page 227, lignes 9 et 13, au lieu de : Mohammed II, lire : Mohammed III.

- Page 260, entre les lignes 16 et 17, intercaler : 1o bis Mohammed-Gao, frère d’Issihak.

- Page 277, note 265, ligne 4, au lieu de : Ganoua, lire : Ganaoua.

- Page 290, ligne 22, au lieu de : le son aïeul, lire : de son aïeul.

- Page 376, ligne 27, au lieu de : Andéoud, lire : Audéoud.

- Page 377, ligne 28, au lieu de : Makhfar, lire : Maghfar.

- Page 378, ligne 8, au lieu de : Ould-Omar, lire : Ould-Amar.

- Page 420, ligne 6, au lieu de : à un traité, lire : un traité à.

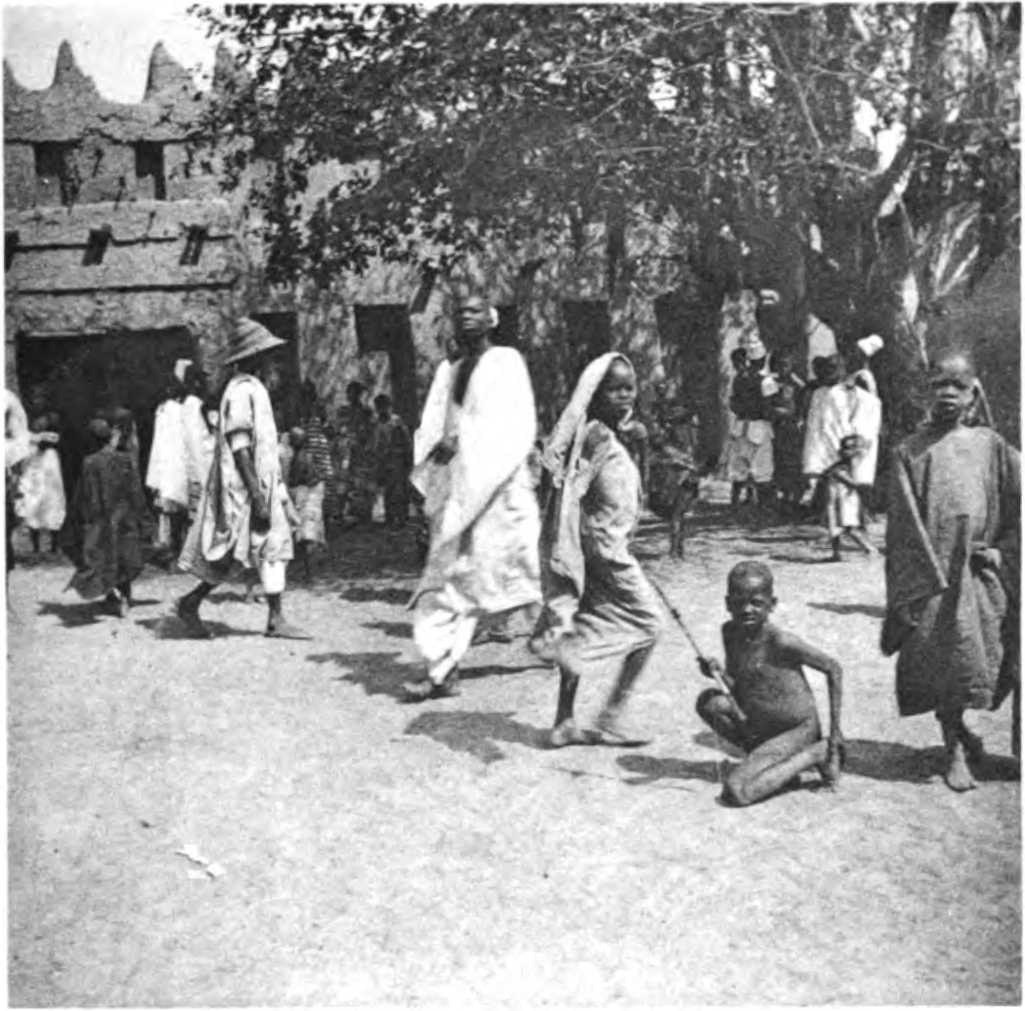

| Delafosse | Planche XV |

Cliché Bouchot

Fig. 29. — Groupe de Maures du Hodh.

Fig. 30. — Groupe de Maures, à Kayes.

[3]CHAPITRE PREMIER

Le Soudan occidental avant notre ère.

L’histoire proprement dite des pays du Soudan qui constituent aujourd’hui la colonie civile du Haut-Sénégal-Niger ne commence qu’au début de notre ère, et encore est-il bien difficile de la retracer jusque-là avec quelque exactitude. Entre la naissance de J.-C. et l’hégire, c’est-à-dire pour les six premiers siècles, nous n’avons pour nous guider que les traditions orales des indigènes, et j’ai dit déjà le peu de foi qu’il convenait de leur accorder. Pour les âges précédant l’ère chrétienne, c’est le néant ; je n’oserais même pas dire que ce soit la préhistoire, car, au Soudan, la préhistoire n’est éclairée que par des hypothèses, sans, pour ainsi dire, aucun fait matériellement prouvé sur lequel ces hypothèses puissent trouver un point d’appui solide.

Le plus ancien document écrit parlant du Soudan Occidental que nous possédons à l’heure actuelle date du Xe siècle de notre ère ; c’est la relation de voyage d’Ibn-Haoukal. Je ne veux pas dire qu’avant cette date des auteurs n’aient pas parlé des Nègres de l’Afrique Occidentale ; mais ils ne nous ont rien dit sur leur pays, qu’ils ignoraient, ni naturellement sur leur histoire. Et ceux qui nous ont livré leurs impressions sur la race noire ne l’avaient étudiée que dans la personne des esclaves vivant auprès d’eux, en Europe ou dans le Nord de l’Afrique. Tel Galien (IIe siècle ap. J.-C.), dont l’appréciation sur les Nègres a été souvent reproduite, en particulier par Ibn-Saïd, et, d’après ce dernier, par Aboulféda ; pour le célèbre médecin grec de[4] l’antiquité, les Nègres se distinguaient des Blancs par dix caractères principaux : leurs cheveux crépus, leur barbe maigre, leurs narines larges, leurs lèvres épaisses, leurs dents aiguës, leur peau mal odorante, leur couleur noire, l’écartement de leurs doigts et de leurs orteils, la longueur de leur membre viril et leur grand amour des réjouissances. Ce portrait succinct n’est pas mal tracé et n’a pas perdu de sa valeur en vieillissant, mais il ne suffit pas à nous éclairer sur l’état du Soudan au temps de Galien.

Tout au plus peut-on glaner, par-ci par-là, dans les auteurs de l’antiquité un vague renseignement se rapportant aux populations de l’extrême Nord du Soudan. Mais, en dehors de maigres indications relatives à quelques tribus berbères du Sahara, de données géographiques vagues ou erronées, il n’y a rien à tirer, je crois, en ce qui concerne le Soudan Français, des historiens grecs et latins, pas plus que des papyrus de l’ancienne Egypte.

Tout ce que nous apprennent ces sources d’information, c’est que, avant J.-C. comme depuis, le Soudan a approvisionné d’esclaves et de poudre d’or les pays méditerranéens. Mais nous ne savons même pas comment ces deux produits parvenaient en Europe ni même dans le Nord de l’Afrique, ni quelle population allait les chercher. Hérodote nous dit bien[1] que les Carthaginois se rendaient par mer en un pays situé au-delà des colonnes d’Hercule, dans le but d’y acheter de l’or aux indigènes : il est vraisemblable que ce pays, découvert sans doute par Hannon, était situé entre le Maroc actuel et le Sénégal, peut-être même à l’embouchure de ce dernier fleuve ; mais il est peu probable que les Carthaginois aient jamais quitté leurs vaisseaux pour s’avancer dans l’intérieur des terres et qu’ils aient pénétré dans la région que nous appelons aujourd’hui le Soudan. D’ailleurs leurs procédés commerciaux, qu’a décrits Hérodote, ne permettent pas de supposer qu’ils aient eu un contact quelconque avec les indigènes, même avec ceux de la côte : dès leur arrivée, les Carthaginois tiraient de leurs vaisseaux les marchandises apportées de leur pays, les rangeaient[5] le long du rivage, remontaient ensuite sur leurs navires et allumaient des feux dont la fumée servait à signaler leur présence aux naturels de la contrée ; ceux-ci alors s’approchaient du bord de la mer et disposaient des petits tas de poudre d’or à côté des paquets de marchandises, puis s’éloignaient. « Les Carthaginois, continue Hérodote, sortent alors de leurs vaisseaux, examinent la quantité d’or que l’on a apportée, et, si elle leur paraît répondre au prix de leurs marchandises, ils l’emportent et s’en vont. Mais, s’il n’y en a pas pour leur valeur, ils s’en retournent sur leurs vaisseaux, où ils restent tranquilles. Les autres reviennent ensuite, et ajoutent quelque chose, jusqu’à ce que les Carthaginois soient contents. Ils ne se font jamais tort les uns aux autres. Les Carthaginois ne touchent point à l’or, à moins qu’il n’y en ait pour la valeur de leurs marchandises ; et ceux du pays n’emportent point les marchandises avant que les Carthaginois n’aient enlevé l’or. » Un tel système de troc faisait assurément le plus grand honneur à la loyauté et au bon sens commercial des Carthaginois comme des Berbères ou des Nègres côtiers, mais il ne devait guère permettre aux premiers de se documenter sur les seconds, sur leurs institutions et leur histoire.

Il est fort probable que les Noirs du Soudan étaient aussi en relations par terre avec les Carthaginois, les Cyrénéens et les Egyptiens. Peut-être des Egyptiens ou d’autres gens du Nord se rendaient-ils au Soudan pour y chercher de l’or : quelques traditions que j’ai recueillies autrefois à la Côte d’Ivoire tendraient à le prouver, mais elles ne constituent qu’un argument bien faible. Il est peu vraisemblable par contre que des Nègres se soient jamais avancés de leur propre volonté jusqu’aux bords de la Méditerranée. Mais on a parfaitement le droit de supposer qu’autrefois comme aujourd’hui des caravanes s’organisaient dans le nord de l’Afrique et, traversant le Sahara, allaient porter au Soudan des tissus, du cuivre, des verroteries[2], etc.,[6] pour s’y procurer en échange de l’or et des esclaves. Sans doute celles de ces caravanes qui se dirigeaient vers les pays du Niger et du Haut-Sénégal se composaient surtout de Berbères, voyageant soit pour leur propre compte, soit pour celui de commerçants puniques, grecs ou égyptiens. Mais rien ne peut nous fixer exactement à cet égard.

Il paraît bien certain que les changements politiques survenus dans l’Afrique du Nord n’ont pas eu de répercussion sensible au Soudan, en dehors de quelques exodes déterminés par certains de ces changements et dont il a été question dans la deuxième partie de cet ouvrage.

Les Egyptiens ont pu constituer leurs différentes dynasties ; les Assyriens, les Chaldéens, les Mèdes et les Perses ont pu guerroyer dans l’Afrique du Nord, les Phéniciens et les Grecs y fonder des colonies florissantes, les Romains s’emparer du pouvoir sur les Carthaginois et les Berbères : il ne semble pas que l’écho de ces bouleversements ait traversé le Sahara. Si les colonnes romaines se sont avancées jusque dans le Sud du Maroc avec Suétonius Paullinus, dans le Fezzan et au-delà avec Cornelius Balbus et Septimius Flaccus, si elles ont même atteint l’Aïr avec Julius Maternus, ces reconnaissances ne furent jamais poussées jusqu’à la région qui nous occupe présentement, et les renseignements récoltés par les officiers latins — ou tout au moins ceux d’entre ces renseignements qui nous sont parvenus — ne jettent aucun jour sur l’état du Soudan à cette époque reculée.

Si maintenant nous demandons à l’archéologie et à l’épigraphie les indications que l’histoire ne peut nous fournir, nous nous trouvons en présence d’un pareil néant.

On a découvert, il est vrai, en plusieurs points de l’Afrique Occidentale — en Guinée, dans le bassin du Haut-Sénégal, dans la boucle du Niger, à la Côte d’Ivoire, au Sahara soudanais et ailleurs, — des gisements nombreux d’ustensiles en pierre polie ou taillée et même des grottes aux parois constellées[7] de dessins divers. Mais il est absolument impossible, jusqu’à présent, d’assigner en général[3] une date quelconque à ces ustensiles et à ces dessins, dans des régions où certaines peuplades appartenaient hier encore à l’âge de la pierre polie et où d’autres y appartiennent encore aujourd’hui dans une certaine mesure : ces stations, qu’on les appelle paléolithiques ou néolithiques, peuvent remonter à cent ans aussi bien qu’à trois ou quatre mille ans. Il n’est pas démontré non plus que les objets trouvés dans une station n’y aient pas été apportés d’ailleurs : plusieurs Européens — entre autres M. Vuillet, directeur du service de l’agriculture à Koulouba — ont rencontré dans la boucle du Niger des forgerons qui, sans les avoir fabriqués eux-mêmes, utilisent dans la pratique de leur métier des instruments en pierre ; Lenz a signalé que les Nègres d’Araouân se servent, pour les travaux du ménage, d’outils en pierre polie qu’ils rapportent de Taodéni. Et d’autre part, dans plusieurs contrées du Haut-Sénégal-Niger et du Sahara soudanais, on fabrique encore de nos jours, en même temps que des ustensiles en fer, des objets en pierre tels qu’anneaux de bras, ornements de lèvres, boules servant à écraser le tabac ou les arachides, marteaux pour frapper les écorces de certains ficus, etc. ; j’ai pu, pour ma part, assister dans le cercle de Gaoua à la fabrication de ces objets divers, ainsi qu’au forage de perles en pierre.

Les ruines nous apprennent moins encore : sauf, je crois, chez les Tombo des falaises, on ne bâtit au Soudan qu’avec de l’argile et du bois. Seuls, les soubassements des murs sont souvent en pierres brutes, maçonnées avec de la boue. Aussi les ruines que l’on peut rencontrer sont fatalement récentes : j’estime qu’au bout de deux siècles au maximum, nulle trace ne[8] peut subsister d’une cité soudanaise ; tout au plus pourra-t-on reconnaître, par la présence de certains arbres, l’emplacement d’un village disparu, et encore sera-t-il impossible d’assigner une date à la disparition de ce village, car les arbres actuels peuvent provenir des graines de ceux que l’homme avait plantés. Les plus importantes des villes soudanaises dont nous ont parlé les auteurs arabes du moyen-âge ne se composaient, au dire de ces auteurs eux-mêmes, que de huttes cylindriques aux murs d’argile surmontés d’une toiture en paille, exception faite des maisons de Ghana qui avaient parfois des murs en pierre ; il semble, comme je l’ai dit précédemment, que les premières maisons à terrasse n’ont fait leur apparition au Soudan qu’au XIVe siècle : il y a bien des chances pour que les habitations antérieures à notre ère n’aient pas été autrement construites et pour que, par conséquent, il soit absolument impossible aujourd’hui d’en retrouver les restes.

Il y a bien, il est vrai, les débris de poteries et d’ustensiles divers que l’on peut exhumer des tumuli ou des emplacements des villes disparues. Mais que prouvent ces débris ? Tous ceux que l’on a trouvés jusqu’à présent ne se distinguent pas des poteries et ustensiles fabriqués de nos jours au Soudan ; tout au plus a-t-on trouvé en telle ou telle région des débris ne répondant pas au type actuellement en usage dans cette région mais répondant à un type encore en usage dans une contrée voisine : comme, de tout temps, des échanges ont existé entre les divers pays du Soudan et même entre le Soudan et les pays méditerranéens, cela même ne peut fournir matière à aucune déduction certaine[4].

Restent les fameuses ruines du Lobi. On trouve près de Gaoua, ainsi qu’entre Gagouli ou Galgouli et Lorhosso, des ruines de constructions en pierres maçonnées dont on ignore l’origine. Ce qui les caractérise surtout, c’est la rectitude et le[9] parfait alignement des murs ; ces murs, généralement en latérite, se présentent sous l’aspect d’une enceinte rectangulaire, dans laquelle est parfois inscrite une seconde enceinte parallèle à la première, comme c’est le cas pour les ruines de Gaoua et celles de Karankasso (près de Lorhosso) ; à Tioboulouma (à l’Ouest de Gagouli), on aperçoit même les ruines d’une véritable maison en pierres qui possédait un étage et qui présente encore des traces d’embrasures de portes et de fenêtres en pierres apparemment taillées.

Quelle peut être l’origine de ces ruines ? Sont-elles les vestiges d’établissements qu’auraient installés des chercheurs d’or portugais des XVe ou XVIe siècles ? Il semble peu probable que les Portugais se soient avancés aussi loin dans l’intérieur des terres : Gagouli en effet est à plus de cinq cents kilomètres du point le plus proche de la côte (dans l’espèce Grand-Bassam) et à plus de 1.500 kilomètres de l’embouchure du Rio Grande. Ces constructions furent-elles l’œuvre d’une population indigène aujourd’hui disparue ? En dehors du fait, insolite au Soudan, qu’elles ont été bâties en maçonnerie, le parfait alignement de leurs murs et la rectitude des angles paraissent difficilement conciliables avec le génie architectural de la race noire. Seraient-ce les restes d’une poussée vers le Sud de quelques peuples méditerranéens ? Cette dernière hypothèse me semble aussi invraisemblable que les autres ; elle aurait besoin en tout cas, pour se pouvoir soutenir, de quelques éléments supplémentaires d’information.

Les indigènes qui habitent actuellement les régions où se trouvent ces ruines — Lorho, Gan, Lobi, Birifo — affirment tous n’être pas autochtones ; ils affirment également tous que, lors de l’arrivée de leurs ancêtres, ces ruines existaient déjà dans leur état actuel, sans que les autochtones d’alors — là où il s’en trouvait — en connussent l’origine. Ces déclarations permettraient de faire remonter la construction de ces bâtiments au-delà du XIe siècle de notre ère[5], mais c’est tout ce[10] qu’on en peut conclure avec quelque raison. On peut encore espérer que des fouilles exécutées méthodiquement nous révéleront quelque jour, au moins en partie, l’origine de ces ruines du Lobi : pour le moment elles demeurent un mystère inexpliqué et ne nous fournissent aucun renseignement.

Quant aux inscriptions relevées dans le Haut-Sénégal-Niger, elles ne nous apportent aucune indication de quelque importance, au moins en ce qui concerne l’époque ancienne. Les dessins et signes divers découverts dans les grottes n’ont pas encore pu être expliqués ; la plupart d’ailleurs ressemblent singulièrement aux dessins et signes ornementaux tracés de nos jours sur les murs des habitations et sur certains rochers et ils peuvent être l’œuvre, non pas d’anciens troglodytes, mais de modernes indigènes du Soudan, de chasseurs notamment, qui vont se réfugier dans ces grottes pour y dormir ou s’y abriter de la pluie et qui ont pu les décorer pour tromper leur désœuvrement momentané ; d’autres semblent avoir une origine et une signification religieuses, mais il est impossible absolument de leur donner une date ; rien même ne prouve que ces dessins soient contemporains des objets en pierre trouvés dans quelques-unes de ces grottes.

Les inscriptions en tifinarh sont rares, le plus souvent indéchiffrables et ne portent point de date. On n’en a d’ailleurs rencontré aucune, jusqu’à présent, dans le Soudan proprement dit ; elles sont localisées aux pays qu’occupent ou ont occupés les Berbères (Mauritanie, Sahara soudanais et surtout Sahara propre)[6].

Les inscriptions arabes sont plus nombreuses ; on en a trouvé en particulier une quantité considérable à Bentia, à Gao et en d’autres points voisins du Niger : toutes celles qui ont pu être déchiffrées sont des inscriptions funéraires, gravées sur des[11] pierres tombales. La plupart sont datées et les plus anciennes ne remontent pas au-delà du XIVe siècle ; comme d’autre part elles ne contiennent pas autre chose que le nom du défunt, la date de sa mort et quelques formules pieuses, l’intérêt qu’elles offrent n’est que fort secondaire : elles montrent seulement qu’il y avait des musulmans établis dans la région de Gao à partir du XIVe siècle au moins, ce que nous savions déjà d’autre part[7].

Et c’est ainsi que, de tout ce chapitre une seule certitude se dégage : c’est que nous ne savons rien de l’histoire du Haut-Sénégal-Niger antérieure aux premiers siècles de notre ère et que nous n’avons que bien peu de probabilités d’être mieux informés dans l’avenir sur cette obscure période.

[1]Livre IV, CXCVI.

[2]La présence en Afrique Occidentale de perles de verre, de fabrication phénicienne ou égyptienne remontant à une haute antiquité, a été signalée à maintes reprises, ainsi que celle de perles en agathe ou cornaline dont l’origine paraît être également méditerranéenne, mais relativement plus récente.

[3]Je dis « en général », car je ne voudrais pas être trop affirmatif. Ainsi il est constant que les haches en pierre polie sont considérées presque partout, par les indigènes actuels du Soudan, comme des pierres tombées du ciel ; on prétend que, lorsque la foudre tombe, c’est une de ces pierres qui cause les dégâts. Cette interprétation tendrait à prouver l’antiquité des haches en pierre qu’on trouve au Soudan, puisque les indigènes actuels attribuent leur origine à un phénomène naturel.

[4]On m’a remis une fois, dans la basse Côte d’Ivoire, comme un échantillon de l’ancienne industrie du pays, une sorte de manche de stylet en cuivre qui représentait un mousquetaire et une dame du temps de Richelieu. Si cet objet était de fabrication relativement ancienne, il était plus manifestement encore de fabrication européenne.

[5]Nous avons vu que les dates probables de leur arrivée dans le pays sont la fin du XIe siècle pour les Lorho, la fin du XIIIe pour les Gan, le XIVe pour les Lobi et la fin du XVIIe pour les Birifo.

[6]Si les inscriptions arabes trouvées au Soudan sont nécessairement récentes, au moins relativement, il n’en est pas fatalement de même des inscriptions en tifinarh : cet alphabet était en effet en usage dès l’an 1500 avant J.-C., ainsi que le prouveraient des découvertes faites à Cnosse, où l’on aurait trouvé des caractères analogues au tifinarh employés dans la figuration des comptes des scribes du roi Minos.

[7]M. le lieutenant Marc a rapporté cette année en France plusieurs pierres tombales de Bentia, choisies parmi celles dont les inscriptions sont encore lisibles. Des estampages et des copies d’autres pierres gravées de même provenance ont été recueillis par cet officier ; M. le capitaine Figaret en a photographié de son côté et M. de Gironcourt a copié plusieurs inscriptions au cours de son dernier voyage. M. Houdas, qui a eu entre les mains ces divers documents, n’a relevé aucune inscription présentant un caractère historique et n’en n’a pas trouvé une seule qu’on puisse dire être antérieure au XIVe siècle.

[12]CHAPITRE II

L’empire de Ghana

(IVe au XIIIe siècles).

Il est matériellement impossible d’exposer dans son ensemble, par tranches synchroniques, l’histoire des divers pays qui constituent aujourd’hui la colonie du Haut-Sénégal-Niger, ces pays n’ayant jamais formé un tout. J’ai pensé que la meilleure méthode consisterait à examiner l’un après l’autre les principaux Etats indigènes qui se sont succédé ou ont coexisté dans les différentes régions du Soudan Français et, comme il faut bien adopter un ordre quelconque, je placerai les monographies de ces Etats selon la date à laquelle chacun d’eux est apparu pour la première fois sur la scène de l’histoire. C’est ainsi que je me trouve débuter par l’empire de Ghana[8].

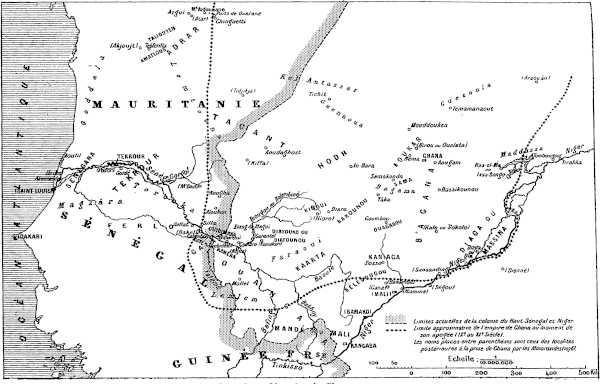

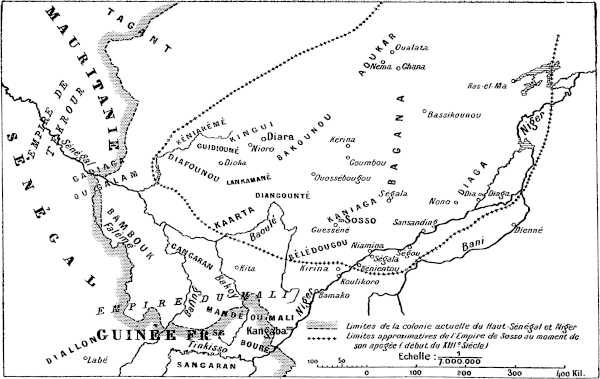

I. — L’emplacement de Ghana.

Ainsi que je l’ai dit en parlant des origines des Peuls et des Soninké, la ville ancienne de Ghana était située à l’extrême Nord du Bagana, dans l’Aoukar, non loin des localités actuelles de Néma et de Oualata, dont la première sans doute fut contemporaine de Ghana et dont la seconde succéda à celle-ci comme métropole du Soudan saharien. Je crois qu’en plaçant Ghana à l’Est légèrement Sud de Néma et sur la ligne joignant Oualata[13] à Bassikounou, on doit se rapprocher autant qu’il est possible de la vérité.

Ibn-Haoukal, qui visita Ghana au Xe siècle et parla le premier de cette ville[9], la situe à une distance de 10 à 20 journées de marche à l’Est d’Aoudaghost, que nous avons placé[10] à une soixantaine de kilomètres au Nord-Est de Kiffa. Il ajoute, en donnant son itinéraire de Ghana au Fezzan par Koukaoua (Kouka), qu’on met presque un mois pour se rendre de Ghana à Sâmat en passant par Kaoga ou Gaoga (pour Gaogao) : si l’on identifie cette dernière ville avec Gao et Sâmat avec la localité actuelle de Samet ou Samit, située à 100 kilomètres environ à l’Est-Nord-Est de Gao, — deux identifications très vraisemblables, — il se trouve que l’emplacement que j’assigne à Ghana se serait trouvé à environ 750 kilomètres à l’Ouest de Samit, soit à 30 journées de 25 kilomètres chacune, ce qui correspond bien à l’évaluation d’Ibn-Haoukal.

Bekri (XIe siècle)[11] est plus précis encore. Il nous a donné plusieurs itinéraires aboutissant à Ghana ou en partant ; l’un place cette ville à quatre jours du dernier village berbère en venant de l’Oued Draa, village appelé Mouddoûken et peuplé de Zenaga, ce qui indique bien que Ghana se trouvait à l’extrême limite septentrionale du pays des Nègres ; un autre itinéraire, partant du Sénégal, situe Ghana à 20 journées de Silla qui, ainsi que je l’ai dit plus haut[12], était un peu à l’Ouest de Bakel ; un troisième la place à 18 jours de Gadiaro ou Gadiara, ville située à 12 milles du Sénégal près de Yaressi ou Diaressi, c’est-à-dire dans le Guidimaka[13]. Ailleurs Bekri nous dit que Ghana[14] se trouvait dans un pays appelé Aoukar : ce terme, appliqué par les Berbères et les Maures à plusieurs régions d’aspect chaotique, est en particulier le nom actuel du pays où sont bâties Oualata et Néma. Le même auteur dit encore que les habitants de Ghana s’abreuvaient au moyen de puits, ce qui implique qu’aucun fleuve ni cours d’eau n’arrosait la ville. Enfin Bekri, décrivant les chemins qui conduisaient de Ghana au Niger, dit que, si l’on quitte Ghana en marchant vers l’endroit où le soleil se lève, on suit une route qui traverse des habitations nègres et qu’on arrive à un lieu appelé Aougâm, où se trouvent des champs de mil ; de ce lieu (situé vraisemblablement à proximité de Ghana et à la limite des plantations dépendant de cette ville), on arrive en quatre jours à Ras-el-Ma, où le Nil (Niger, représenté en la circonstance par la dérivation du Faguibine) commence à couler hors du pays des Noirs (pour arroser une région habitée par des Berbères). En un autre passage, Bekri reproduit des renseignements qui lui avaient été fournis par le jurisconsulte Abou-Mohammed Abd-el-Melek-ibn-Nakhkhâs el-Gharfa, lequel avait voyagé dans ces contrées ; d’après ce voyageur, Ras-el-Ma — que Bekri appelle cette fois Safongo pour Sabongo ou Issabongo, son nom songaï — se trouvait séparé de Ghana par trois gîtes d’étape, c’est-à-dire qu’on s’y rendait de Ghana — ou plutôt d’Aougâm, limite des dépendances directes de Ghana — en quatre jours. Tous ces renseignements concordent d’une façon saisissante à placer Ghana dans le triangle Oualata-Néma-Bassikounou.

Edrissi, qui écrivit vers 1150 sa compilation géographique, s’est inspiré surtout de Bekri en ce qui concerne la partie occidentale du Soudan, mais il est beaucoup plus confus et ses données sont souvent contradictoires. Il place Ghana à 12 jours seulement « à l’Est » de Barissa ou Yaressi, alors que Bekri la situait à 18 ou 20 jours du même point et au Nord-Est ; il est à remarquer d’ailleurs qu’Edrissi professe une singulière affection pour le nombre douze ; il indique 12 jours entre Tekrour et Barissa, 12 jours entre Barissa et Aoudaghost, 12 jours entre Barissa et Ghana, 12 jours encore entre Mallel et Ghana, etc. Mais, ce qui est plus grave, il prétend que Ghana se composait[15] de deux villes à cheval sur « le fleuve » et que son roi possédait « sur le bord du Nil » un château fortifié, bâti en 1116, orné de sculptures et de peintures et muni de fenêtres vitrées ! Ce « fleuve » ou « Nil » ne peut être que le Niger, d’après l’ensemble des indications d’Edrissi, et la situation qu’il donne à Ghana ne pourrait correspondre qu’à celle de Sansanding ; mais comme d’autre part le même auteur place Gaoga (Gao) à l’Est de Ghana — ce qui n’est exact que si Ghana se trouvait là où la met Bekri — et au Sud de Koukaoua (Kouka) — ce qui constitue une erreur inexcusable —, comme il commet une foule de confusions faciles à relever, nous devons nous méfier fortement de ses assertions ; la description du luxueux palais du roi de Ghana suffirait d’ailleurs à nous mettre sur nos gardes.

Il ne nous faut pas oublier du reste que, au temps d’Edrissi, Ghana avait déjà diminué beaucoup d’importance, ayant été saccagée vers la fin du siècle précédent par les Almoravides et ayant perdu une bonne partie de sa population ; ce ne devait plus être un centre commercial bien achalandé et Edrissi n’a sans doute pas été renseigné sur cette ville, comme l’avait été Bekri, par des gens y ayant passé eux-mêmes : cette circonstance enlève beaucoup de sa valeur à un récit qui ne fait que reproduire, plus ou moins exactement, des passages mal compris d’ouvrages antérieurs. Il se pourrait aussi qu’entre l’époque de Bekri et celle d’Edrissi une nouvelle ville se fût fondée sur le Niger, à laquelle on aurait également donné le nom de Ghana ; le fait est fréquent au Soudan de localités naissantes auxquelles on donne le nom de la patrie de leurs fondateurs et il peut amener facilement des confusions. Cependant, ce que dit Edrissi de la situation commerciale de sa Ghana correspond bien à ce que nous avaient appris Ibn-Haoukal et Bekri.

Yakout (fin du XIIe siècle et commencement du XIIIe), bien que légèrement postérieur à Edrissi, mérite davantage créance, car il ne puisa en général qu’à de bonnes sources les matériaux de son dictionnaire géographique. « Ghana, nous dit-il, est une grande ville située à l’extrémité méridionale du Maghreb et contiguë au pays des Nègres ; c’est le lieu de réunion des commerçants qui, de cette cité, pénètrent dans les déserts conduisant aux[16] régions d’où vient la poudre d’or. Si Ghana n’existait pas, l’accès de ces régions ne serait pas possible : elle se trouve en effet placée au point de séparation de la Berbérie (Gharb) d’avec le pays des Nègres (Blâd-es-Soudân) ». Ailleurs le même géographe nous parle de Ghana comme se trouvant « à la limite extrême du pays des Nègres ». Rien ne peut nous indiquer plus nettement que Ghana était au nord du Soudan proprement dit et même séparée de lui par une zone désertique qui correspond exactement à la zone séparant Oualata de Goumbou. Parlant — à l’article et-tibr (la poudre d’or) — de la façon dont s’accomplissaient les voyages en vue de l’acquisition de l’or, Yakout dit que les commerçants venus du Maghreb doivent renouveler leur provision d’eau une fois arrivés à Ghana, attendu qu’ils ont à traverser, au sud de cette ville, « un désert où régnent des vents brûlants qui assèchent l’eau en pénétrant dans les outres ; aussi doit-on adopter un nouveau mode de transport et de conservation de l’eau dans ce désert : pour cela, on choisit des chameaux haut-le-pied ou peu chargés qu’on laisse assoifés durant un jour et une nuit avant de les amener à l’abreuvoir et qu’on abreuve alors deux fois de suite jusqu’à ce que leur estomac soit gonflé ; les chameliers les poussent devant eux et, lorsque les outres se sont vidées et que l’on a besoin d’eau, ils égorgent l’un de ces chameaux et on boit le liquide contenu dans son ventre ; puis le voyage continue et, chaque fois que l’on a de nouveau besoin d’eau, on recourt au même procédé et on remplit également les outres de ce liquide. C’est ainsi que l’on peut, sans trop de fatigue, poursuivre le voyage jusqu’aux approches du lieu où l’on doit se rencontrer avec les Noirs possesseurs de poudre d’or. » Après cela il me paraît bien difficile de placer Ghana aux environs de Ségou, ainsi qu’on a cru parfois pouvoir le faire.

Ibn-Saïd, qui fut contemporain de la destruction de Ghana[14], assigne à cette ville une position astronomique qui, considérée isolément, est absolument invraisemblable : il la place par 10° 15′ de latitude Nord et 29° de longitude planimétrique[17] à l’Est des îles Fortunées, ce qui correspondrait au Sud-Ouest du Bornou. Mais nous savons que les latitudes d’Ibn-Saïd sont presque toutes plus ou moins reculées vers le Sud et que ses longitudes, en ce qui concerne le Soudan, ne sont à peu près exactes que les unes par rapport aux autres : c’est ainsi qu’il place l’embouchure de son « Nil de Ghana » (Sénégal) dans l’Océan Atlantique par 14° lat. et 10° 20′ long., point qui viendrait tomber à 50 kilomètres environ au sud de Goumbou ! Mais si nous plaçons sa longitude de Ghana d’après celle qu’il donne pour Aoudaghost (22°), nous obtenons un méridien passant approximativement par Ras-el-Ma, ce qui se rapproche sensiblement de la vérité.

Les auteurs qui viennent après Ibn-Saïd sont tous postérieurs à la destruction de Ghana, dont ils n’ont pu parler que d’après les ouvrages de leurs devanciers. Aboulféda (mort en 1331) se contente de la placer « à l’extrême Sud du Maghreb », ce qui est exact. Quant à Ibn-Khaldoun (né en 1332), il se borne à citer Edrissi et réédite l’erreur de ce dernier relative à la soi-disant proximité de Ghana par rapport au Niger. Ibn-Batouta, qui visita le Soudan vers 1352, est muet au sujet de Ghana, ce qui est bien naturel puisque cette ville n’existait plus depuis un siècle au moment de son voyage et avait été remplacée par Oualata. Il en est de même de Léon l’Africain, dont le voyage au Soudan eut lieu au début du XVIe siècle. Quand à Sa’di (XVIIe siècle), il nous dit simplement que Kaya-Maghan avait établi sa résidence à Ghana, « grande ville située dans la terre de Bagana », ce qui s’accorde avec les indications d’Ibn-Haoukal et de Bekri, à condition de ne pas confondre le Bagana avec le Bakounou actuel et de placer Ghana dans son extrême Nord.

Cooley (The Negroland of the Arabs, 1841), qui s’est trompé souvent dans ses identifications en rapportant au Niger ce qui a trait au Sénégal, mais qui cependant a fait faire un pas énorme à la connaissance de l’ancien Soudan, démontre par une longue et minutieuse dissertation que Ghana se trouvait dans la région de Tombouctou et à l’Ouest de cette ville[15].[18] Barth, dont la conscience scientifique nous est connue et qui n’avançait rien en général dont il ne se fût assuré à l’avance, a cru pouvoir placer Ghana par 18° de latitude Nord et 7° de longitude Ouest de Greenwich, ce qui situe cette ville dans l’Aoukar et à proximité de Oualata[16]. Enfin Coppolani, dont la compétence ne peut être niée par personne en la circonstance, identifiait Ghana avec Néma ou tout au moins avec un emplacement très voisin de Néma, ainsi qu’il résulte de notes manuscrites rédigées par lui qui sont conservées à Saint-Louis aux archives de la Mauritanie[17].

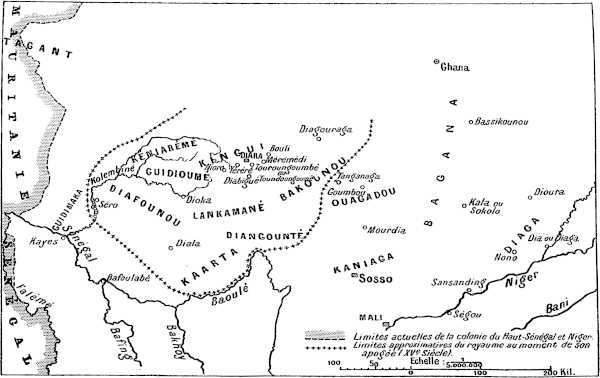

Après tous ces témoignages, il est peut-être inutile de perdre du temps à réfuter une erreur qui a fait quelques adeptes et qui consistait à placer Ghana à proximité du Niger, dans la région comprise entre Bamako, Banamba et Ségou : cette erreur provenait d’abord d’une foi trop grande accordée aux renseignements d’Edrissi et ensuite de l’interprétation inexacte donnée à un paragraphe du Tarikh-es-Soudân. La lecture d’Ibn-Haoukal et de Bekri aurait suffi à faire rejeter l’indication fantaisiste d’Edrissi. Quant au paragraphe de Sa’di auquel je fais allusion, il est traduit ainsi par M. Houdas[18] : « Melli est le nom d’une grande contrée, très vaste, qui se trouve à l’extrême occident du côté de l’Océan Atlantique. Qaïamagha fut le premier prince qui régna dans cette région. La capitale était Ghâna, grande cité sise dans le pays de Bâghena. » On a voulu déduire de là que Ghana devait être identifiée avec Mali, ville évidemment située près du Niger à peu près à hauteur de Ségou, ainsi qu’il résulte en particulier du témoignage d’Ibn-Batouta, qui la visita et y séjourna assez longtemps. Mais rien absolument, dans le passage en question, n’autorise une pareille identification que, du reste, toute la documentation que nous possédons sur le Soudan du Moyen-Age rend par ailleurs impossible. Sa’di, à mon avis, a voulu dire simplement que le premier prince[19] dont il savait le nom, — ou le premier prince de race noire, — parmi ceux qui avaient régné dans la région où se développa plus tard l’empire de Mali, résidait à Ghana ; la traduction littérale du paragraphe, qui serait la suivante, ne laisse d’ailleurs aucun doute à cet égard : « Or [le] Mali [est] une grande contrée occupant un espace considérable dans l’occident le plus éloigné (Maghreb-el-aqsa) vers le côté de la mer entourée (l’Océan Atlantique), et Qaya-Magha [fut] celui qui commença la domination dans cette région[19], et le séjour de son pouvoir [était] Ghâna, qui [était] une grande ville dans la terre de Bâghena ».

J’ai dit plus haut[20] que des impossibilités matérielles nous empêchent d’accorder le moindre crédit à la théorie de M. le lieutenant Desplagnes, d’après laquelle les ruines récentes et modestes du petit village de Gana près Banamba ne seraient autres que les ruines de l’antique Ghana ; ces dernières, datant aujourd’hui de près de sept siècles, seraient du reste bien difficiles à retrouver, étant donnée la nature probable des constructions fragiles qui devaient dominer dans la ville détruite par Soundiata. Pour être juste, il me faut ajouter que, s’il n’est pas possible de placer Ghana dans la région de Banamba, Mali par contre ne devait pas être bien éloigné de ce dernier point, ainsi que nous le verrons plus loin ; mais Mali était situé plus près du Niger et avait d’ailleurs vraisemblablement disparu lorsque fut fondé, vers la fin du XVIIe ou le commencement du XVIIIe siècle, le petit village banmana dont on voit aujourd’hui les ruines près du Gana actuel.

[20]II. — Le nom de Ghana.

Le nom de Ghana nous a été transmis par tous les auteurs arabes sans exception sous la forme Ghânat, faisant au nominatif Ghânatou, à l’accusatif Ghânata et au cas indirect Ghânati (par ghaïn, alif, noun et ta-merboutha). Les Noirs qui en ont connaissance à l’heure actuelle, pour l’avoir lu dans des ouvrages écrits en arabe, le prononcent Ganata, ainsi qu’ils font pour la plupart des mots arabes de la même désinence (Fatimata, Aïssata, etc.). Je me sers ici de la forme Ghana parce qu’elle est la plus généralement employée en Europe ; j’aurais pu supprimer la lettre h, que les Noirs ne font pas sentir et qui sans doute ne devait pas exister dans la prononciation indigène du mot, comme je l’ai supprimée dans le mot « Bagana »[21], mais je l’ai maintenue à seule fin d’éviter une confusion possible avec le nom du village actuel de Gana près Banamba.

Yakout[22] nous dit que Ghana — Ghânatou dans le titre de l’article — est un mot étranger dont il ne connaît pas l’équivalent en langue arabe. Bekri par contre nous apprend que ghana était le titre donné aux rois de l’Aoukar, titre qui, par extension, était devenu le nom de la ville et celui de l’empire : on disait sans doute « la ville du ghana, le pays du ghana » ou plutôt, comme l’article n’existait probablement pas dans la langue des indigènes[23], « la ville ou le pays de Ghana ». Quoi qu’il en soit, les géographes et historiens arabes, y compris Bekri lui-même, ont tous donné Ghana comme le nom d’une ville et celui de l’Etat dont cette ville était la capitale.

Ce mot ghana, ayant sans doute le sens primitif de « chef » ou de « roi » d’après Bekri, n’appartenait certainement pas à[21] la langue arabe ; Yakout nous le dit d’ailleurs. Il n’appartenait vraisemblablement pas non plus à la langue berbère, ou alors il aurait eu en cette langue une autre signification[24]. Il existe bien en soninké un mot kana qui est employé parfois avec l’acception de « chef », mais le titre donné aux rois dans cette langue semble avoir toujours été tounka ou tonka, mot qui était déjà employé dans ce sens au temps de la dynastie soninké de Ghana, puisqu’il nous a été transmis par Bekri comme le titre précédant le nom de l’empereur de cette dynastie qui vivait de son temps : Tounka Ménîn. En mandingue le titre correspondant est mansa ou massa. Enfin dans beaucoup de pays du Soudan, on a usé et on use encore des mots fari, farima, farhama, fama(mandé), faran (songaï), fara (haoussa), far-ba (ouolof), qui proviennent peut-être de la racine sémitique far’ « sommet, cime, chef, prince », d’où dérive également le titre des Pharaons. Mais nulle part nous ne trouvons aujourd’hui de mot ressemblant à ghana employé comme titre de souveraineté. Peut-être ce mot appartenait-il à la langue des premiers fondateurs de l’empire de Ghana, c’est-à-dire à cette langue qui provenait sans doute d’éléments à la fois araméens, égyptiens et berbères, que parlaient les Judéo-Syriens lors de leur arrivée dans l’Aoukar et sur laquelle nous ne pouvons qu’émettre des conjectures.

J’ajouterai que, d’après Mohammed-Lahmed Yôra, marabout de la tribu mauritanienne des Oulad-Daïmân, le nom actuel du Tagant ne serait pas autre chose que la forme berbérisée de Ghana ou Gana ; « Tagant » signifierait donc en berbère « pays de Ghana », mais ce mot aurait pris, avec le temps, une signification plus restreinte et ne serait plus appliqué qu’à la région qui forma la province occidentale de l’empire de Ghana au moment de son apogée[25].

[22]III. — L’hégémonie judéo-syrienne (IVe au VIIIe siècles).

En relatant le premier exode des Judéo-Syriens de Cyrénaïque, nous les avions suivis à travers l’Aïr jusqu’au Massina, où nous les avions laissés, vers le commencement du IIe siècle après J.-C., sous le commandement de Kara, descendant d’Israël, et de Gama, descendant du syrien Souleïmân[26]. Lorsque, vers l’an 150 de notre ère, les Judéo-Syriens provenant de cet exode quittèrent le Massina pour se rendre dans l’Aoukar, leurs chefs appartenaient encore aux deux mêmes familles ; celle de Kara avait la prééminence et le souvenir en a été conservé jusqu’à nos jours par certaines fractions peules, chez lesquelles les nobles portent le nom modernisé de Karanké ou Kananké (ceux de Kara ou Kana)[27]. Kara — ou son successeur — s’installa à Ghana, auprès d’un village soninké qui sans doute existait déjà depuis un certain temps sous un autre nom, et fut le chef de la première colonie judéo-syrienne arrivée dans l’Aoukar. Lorsque, une cinquantaine d’années plus tard, le deuxième exode vint, par la voie du Touat, rejoindre le premier, les nouveaux arrivants obtinrent du descendant de Kara l’autorisation de planter leurs tentes dans la région et reconnurent également son autorité. Mais cette dernière ne s’étendait vraisemblablement pas encore aux Soninké, premiers maîtres du pays. Ce ne fut guère, semble-t-il, que cent ans après l’arrivée de l’immigration provenant du Touat que les Judéo-Syriens, qui avaient dû dans une certaine mesure adopter des habitudes sédentaires et faire de Ghana une véritable ville, devinrent les maîtres effectifs du pays. C’est donc vers l’an 300 qu’il convient de placer la fondation proprement dite de l’empire de Ghana et le début de la dynastie impériale judéo-syrienne issue de Kara.

Cette dynastie conserva le pouvoir, très probablement, jusqu’à la fin du VIIIe siècle. C’est elle qui fournit ces quarante-quatre[23] princes de race blanche et d’origine inconnue dont nous parle Sa’di, desquels 22 auraient régné avant l’hégire — de 300 à 622 — et 22 après la même date — de 622 à 790 environ, ce qui ferait une moyenne de 15 à 16 ans pour chaque règne précédant l’hégire et de 7 à 8 ans seulement pour chacun des règnes postérieurs à cette date. On peut trouver cette proportion bien inégale : si elle est dans l’ordre ordinaire des choses pour la période précédant l’hégire, elle paraît plutôt faible pour la période suivante ; mais il convient d’observer que la division du Tarikh-es-Soudân en deux nombres parfaitement égaux de règnes, séparés par l’hégire, présente au contraire trop de symétrie pour n’être pas un arrangement apocryphe ; il est plus vraisemblable de supposer que la tradition recueillie par Sa’di mentionnait simplement une succession de 44 souverains dont une partie étaient antérieurs à l’hégire et que l’auteur du Tarikh a traduit « partie » par « moitié ». Si nous nous en tenons à cette hypothèse et si nous admettons seulement le chiffre de 44 princes — chiffre d’ailleurs peu certain lui-même — s’étant succédé de 300 à 790, nous obtenons une durée moyenne de 11 ans pour chaque règne ; étant donné que le pouvoir passait en général à l’aîné des frères subsistants du souverain défunt, cette moyenne n’a rien que de très normal : certains empereurs devaient être en effet fort âgés lorsqu’ils montaient sur le trône et, même sans tenir compte de révolutions de palais assez probables, il se peut fort bien que 44 rois se soient succédé durant une période de cinq siècles.

Certains ont voulu faire des Berbères de ces empereurs blancs de Ghana : la chose me paraît fort improbable. S’ils avaient été des Berbères, Sa’di ne nous aurait pas dit : « Ils étaient de race blanche, mais nous ignorons d’où ils tiraient leur origine »[28]. Car il n’est pas admissible que, vivant à Tombouctou en contact permanent avec des Touareg, il n’eût pas recueilli quelques traditions relatives à cette ancienne domination berbère. Ibn-Khaldoun, si abondamment documenté sur l’histoire ancienne des Berbères du Sud, n’aurait pas manqué[24] également de connaître et de signaler la chose ; or, dans ses Prolégomènes, il rapporte — ainsi que l’avait fait Edrissi et sans doute d’après ce dernier — qu’on attribue l’origine des anciens empereurs blancs de Ghana à un nommé Saleh, descendant de Ali, gendre du Prophète, par Abdallah fils de Hassân fils d’El-Hassân, fils lui-même de Ali ; puis il fait remarquer que cette hypothèse est invraisemblable, aucun homme du nom de Saleh n’étant cité parmi la descendance de Abdallah le Fatimite ; il ajoute qu’au reste cette dynastie blanche a entièrement disparu et que, de son temps, le pays de Ghana faisait partie de l’empire de Mali. Il aurait pu, s’il avait connu la chronologie du premier empire de Ghana, observer simplement qu’un descendant de Ali n’aurait pu donner naissance à une dynastie antérieure à l’hégire, c’est-à-dire à Ali lui-même. Mais ce qui est à retenir de ce passage d’Ibn-Khaldoun, c’est qu’il n’a pas songé un seul instant à donner une origine berbère aux premiers princes de Ghana.

D’autres ont supposé que le fondateur de l’empire de Ghana et le premier des 44 princes de race blanche aurait été Kaya-Maghan. Cette supposition était basée sur une interprétation, que je crois mauvaise, d’un passage du Tarikh-es-Soudân cité plus haut. A mon avis, dans l’esprit de Sa’di, Kaya-Maghan était, non pas le premier des 44 rois blancs dont il fait mention, mais bien le premier des princes nègres de famille mandé qui succédèrent à cette dynastie blanche. Cela résulte, quoique peu clairement d’ailleurs, du contexte de son récit. En tout cas il ne dit nulle part de façon explicite que Kaya-Maghan ait appartenu à la dynastie des 44 rois blancs. Les traditions indigènes d’autre part sont nettes et formelles à cet égard : Kaya-Maghan, nègre soninké, dernier roi du Ouagadou, s’empara du pouvoir à Ghana sur un prince de race blanche.

Je crois avoir suffisamment montré, et par ce qui précède et par les pages de la deuxième partie de cet ouvrage relatives à l’origine des Peuls, que la dynastie de race blanche qui régna à Ghana du IVe au VIIIe siècles appartenait, au moins vraisemblablement, à la population sémitique d’origine judéo-syrienne qui donna plus tard naissance aux Peuls.

[25]Quant à l’histoire de Ghana sous cette dynastie, elle nous est inconnue. Tout ce que nous apprend le Tarikh-es-Soudân, c’est que le pays renfermait, à côté de la population de race blanche détenant le pouvoir, des vassaux ouangara ou ouakoré, c’est-à-dire des Mandé ; nous savons par ailleurs que ces Mandé étaient des Soninké originaires du Diaga, mais c’est tout.

Les traditions indigènes ne nous renseignent que sur les faits qui précédèrent immédiatement et motivèrent en partie la mainmise des Soninké sur l’empire. Ainsi que nous l’avons vu, le pouvoir appartenait à la famille issue de Kara. Les descendants de Gama n’occupaient que le second rang. L’empereur qui régnait vers la fin du VIIIe siècle tua, pour une raison futile, un Soninké nommé Bentigui Doukouré, qui était le serviteur préféré du chef de la famille issue de Gama, alors premier ministre de l’empereur. La veuve de Bentigui, qui était enceinte, fut recueillie par ce ministre ; peu après, elle accoucha d’un fils. Afin de soustraire cet enfant à la haine de l’empereur, le ministre lui substitua une petite fille née le même jour et fit cacher le fils de Bentigui dans un village de culture éloigné. Lorsque l’enfant fut devenu un homme, le ministre lui révéla le secret de sa naissance ; le fils de Bentigui alors se rendit auprès de l’empereur, le tua et s’empara du pouvoir, soutenu par ses compatriotes soninké. Ainsi finit l’hégémonie judéo-syrienne à Ghana.

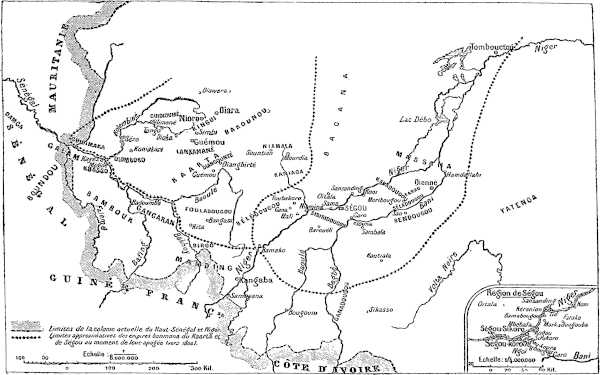

IV. — L’hégémonie soninké (VIIIe au XIe siècles).

Vers l’époque où le fils de Bentigui assassina le dernier empereur judéo-syrien de Ghana, c’est-à-dire vers 790, survenait la dispersion des Soninké du Ouagadou. Kaya-Maghan Sissé roi de ce pays, se portait vers l’Aoukar avec le plus grand nombre de ses sujets et arrivait à Ghana au moment où ses compatriotes venaient de secouer le joug des Judéo-Syriens ou Proto-Peuls. Le fils de Bentigui était devenu momentanément maître du pouvoir, mais Kaya-Maghan possédait sans doute une armée assez considérable et il lui fut facile de contraindre, de gré ou de force, le fils de Bentigui à se démettre de son autorité[26] momentanée ; en tout cas, l’ancien roi du Ouagadou se fit proclamer empereur. Peut-être les Judéo-Syriens essayèrent-ils de lui résister, mais ils n’étaient pas de force à lutter les armes à la main avec les Soninké mieux organisés au point de vue militaire, et ils évacuèrent le pays pour se porter vers le Tagant, le Gorgol et le Fouta, laissant seulement dans l’Aoukar quelques familles, dont celle des Massîn, qui se composait probablement des descendants de Gama[29].

Kaya-Maghan dut, dès le début de son règne, asseoir fortement son autorité et l’étendre fort loin de sa résidence, puisque Ibn-Khaldoun nous raconte que, lorsque le Maghreb fut conquis par les musulmans — c’est-à-dire au VIIIe siècle —, des marchands arabes commencèrent à se rendre dans le Soudan occidental et constatèrent qu’aucun roi nègre n’avait à cette époque une puissance comparable à celle de l’empereur noir de Ghana, dont les Etats s’étendaient jusqu’à l’Atlantique.

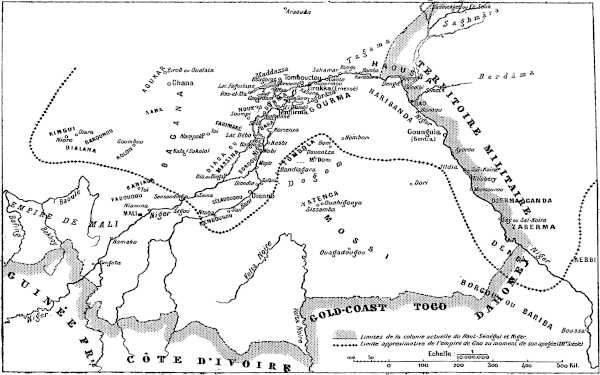

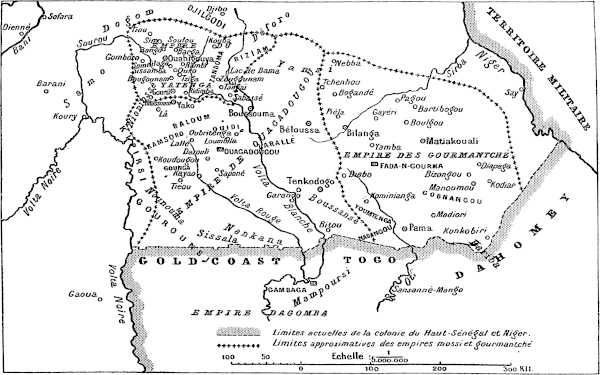

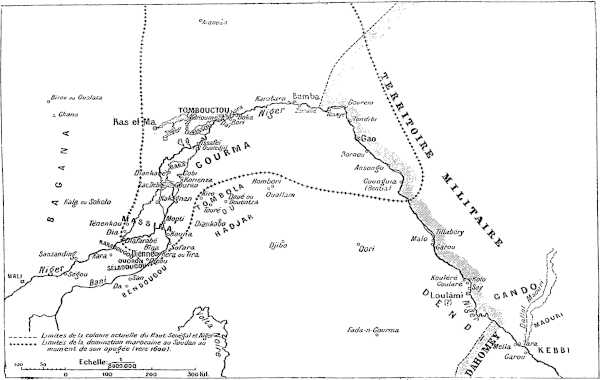

Le pouvoir se transmit dans la famille des Sissé-Tounkara, c’est-à-dire des Sissé de souche royale, descendants de Kaya-Maghan[30]. Peu à peu, l’autorité des empereurs soninké de[27] Ghana s’étendit bien au-delà des limites qu’avait atteintes celle des empereurs judéo-syriens. L’empire ne tarda pas à englober, non seulement l’Aoukar et tout le Bagana, c’est-à-dire approximativement le quadrilatère Oualata-Goumbou-Sosso-Sokolo, mais aussi tous les pays du Sahel déjà peuplés en grande partie de Soninké (le Diaga, le Kaniaga, le Nord du Bélédougou et du Kaarta, le Kingui, le Diafounou), ainsi que la majeure portion du Hodh et du Tagant, où les Berbères cédaient alors le pas aux Soninké et aux familles judéo-syriennes plus ou moins mélangées de Soninké (Massîn de Tichit et autres). Il est probable même que le royaume soninké du Galam (Guidimaka, Kaméra et Goye) était plus ou moins vassal de l’empereur de Ghana et que l’autorité de ce dernier se faisait ainsi sentir vers le Sud-Ouest jusqu’aux confins du Tekrour. Par contre, il ne semble pas qu’à l’Est elle ait jamais dépassé le Niger : la région de Dienné et de Tombouctou devait, de ce côté, constituer la marche extrême de l’empire. Au Nord et au Nord-Ouest, les Berbères Messoufa, Lemtouna et Goddala se trouvaient en bordure de la partie désertique des Etats du Tounka de Ghana et ils reconnaissaient son autorité dès qu’ils s’avançaient au Sud de leur domaine propre. Du côté du Midi enfin, le Sénégal et son affluent le Baoulé devaient former la limite approximative de l’empire.

Telle était vraisemblablement la situation de cet Etat vers le milieu du IXe siècle, c’est-à-dire au début de son apogée. Quant aux événements qui se déroulèrent depuis l’avènement de Kaya-Maghan jusqu’à cette époque, nous ne savons rien à leur sujet.

Nous ne commençons à être documentés qu’à partir du moment où les Berbères se répandirent dans le Hodh d’une façon appréciable et se fortifièrent au Tagant, intervenant dans[28] les affaires intérieures de l’empire de Ghana, c’est-à-dire à partir de l’an 825 environ.

Les premières conquêtes des Berbères dans le Nord du Soudan et leurs premières attaques contre les Soninké furent dirigées par un chef zenaga de la tribu pastorale des Lemtouna (fraction des Ourtentak), nommé Tiloutane, fils de Tiklâne, lequel mourut en 836 ou 837, à l’âge de 80 ans[31]. Ce Tiloutane avait succédé lui-même à Telagagguine, fils d’Ourekkout ou Ouayaktine, qui est le plus ancien chef lemtouna dont le nom nous ait été conservé.

A la tête d’une armée de 100.000 méharistes, si nous en croyons Ibn-Khaldoun, Tiloutane était parvenu à asseoir son autorité sur tous les Berbères du Sahara occidental (Lemtouna, Goddala, Messoufa, Lemta, Mesrâta, Telkâta, Maddassa, Ouareth ou Aourets, etc.) et à se faire payer par plus de vingt chefs nègres, sinon un tribut régulier, au moins des redevances moyennant lesquelles ses bandes protégeaient leurs domaines du pillage et garantissaient la sécurité des caravanes venant du Nord ou s’y rendant. Les auteurs arabes ne nous disent pas si l’empereur de Ghana lui-même payait cette sorte de tribut, mais il paraît bien certain que plusieurs des rois vassaux de son empire y étaient astreints.

A Tiloutane succéda son fils Betsine, qui mourut en 851 ; puis vint Ilettane ou Latsir, fils de Betsine, qui mourut en 900. Après Ilettane régna son fils Temîm qui, en l’an 919, fut renversé par une coalition des chefs des diverses tribus zenaga et massacré par les conjurés. Après sa mort, les Lemtouna perdirent momentanément leur hégémonie sur les Berbères du Sahara, les différentes tribus du désert demeurèrent indépendantes les unes des autres pendant plus d’un siècle et les empereurs soninké de Ghana virent s’accroître leur autorité du côté du Hodh et du Tagant. L’apogée de leur puissance doit se placer à peu près à cette époque, c’est-à-dire au début du Xe siècle ; elle dura un peu plus de cent ans, pour finir vers le milieu du XIe siècle avec les commencements de l’empire almoravide.

[29]Ce n’est pas à dire pourtant que, durant cette période, les empereurs soninké et leurs vassaux n’eurent pas à lutter contre les Berbères, ou tout au moins contre la principale tribu berbère de la région, celle des Lemtouna. Celle-ci s’était constituée en une sorte de royaume dont la capitale, depuis le IXe siècle probablement, était la ville d’Aoudaghost[32], située, ainsi que je l’ai dit, à l’extrémité orientale du Tagant actuel, à 60 kilomètres environ au Nord-Est de Kiffa, sur la route conduisant de cette dernière localité à Tichit[33]. Ibn-Haoukal nous a donné d’Aoudaghost une description que Bekri a complétée par la suite. D’après ce dernier auteur, cette ville était grande et bien peuplée ; elle s’élevait dans une plaine sablonneuse, au pied d’une montagne stérile et dénudée qui la protégeait du côté du Sud, tandis qu’une haute colline couverte de gommiers la dominait au Nord ; elle était entourée de jardins où croissaient des dattiers et de champs de blé cultivés à la houe et arrosés à la main. Seuls d’ailleurs, les nobles se nourrissaient de blé ; le menu peuple ne mangeait que du sorgho, du mil et des haricots[34]. On y trouvait aussi quelques petits figuiers et[30] quelques pieds de vigne, ainsi que des plants de henné. Les puits donnaient une eau excellente ; les bœufs et les moutons étaient en abondance et on pouvait avoir dix béliers et même plus pour un mitskal (c’est-à-dire environ 4 gr. 50 d’or, valant aujourd’hui de 13 à 15 francs). La poudre d’or servait en effet de monnaie ; elle venait des mines du Ouangara (Bambouk principalement). Le marché était très achalandé et on y rencontrait, entre autres choses, du miel provenant du pays des Nègres ; du Nord de l’Afrique venaient du blé, des raisins et autres fruits secs, toutes denrées qui, au temps de Bekri (XIe siècle), se vendaient six mitskal le quintal. Les habitants étaient de race blanche mais avaient le teint jaunâtre, parce que, dit Bekri, « ils sont minés par la fièvre et les affections de la rate ». En dehors des Lemtouna, ces habitants comprenaient quelques Arabes originaires de l’Ifrîkia (Tripolitaine, Tunisie et province de Constantine) et des Berbères appartenant aux tribus Bergadjâna, Nefoussa, Louâta, Zenâta et surtout Nefzâoua ; enfin il s’y trouvait un grand nombre d’esclaves noires, fort appréciées comme cuisinières. Les jeunes filles blanches d’Aoudaghost étaient appréciées à un autre point de vue et Bekri s’étend longuement sur leurs charmes. Les gens de la ville étaient musulmans, au moins en partie, puisque, un peu avant l’époque almoravide, plusieurs mosquées existaient déjà à Aoudaghost où l’on apprenait à lire le Coran. Mais, au dire de Yakout, on y trouvait aussi des païens vénérant le soleil et mangeant des viandes non saignées. La population berbère qui campait en dehors de la ville se composait de pasteurs nomades, cultivant cependant la terre lorsqu’elle avait été bien arrosée par les pluies ; ces nomades, de teint clair dans le Nord, avaient la peau de plus en plus foncée à mesure qu’on s’avançait vers le Sud ; ceux qui avoisinaient le Soudan proprement dit étaient très noirs.

L’industrie locale consistait surtout dans la fabrication des boucliers de cuir, qui étaient vendus aux Berbères nomades. Les importations comprenaient du cuivre, des burnous et des blouses de couleur rouge et de couleur bleue, venant du Maroc et de l’Espagne, et du sel provenant d’Aoulil ; quant aux produits[31] exportés, c’était surtout : de l’ambre gris, dont la qualité était excellente, « vu, dit Bekri, la proximité de l’Océan » ; de l’or raffiné et transformé en torsades filiformes, or dont la pureté était considérée comme supérieure à celle de l’or de tous les autres pays ; enfin de la gomme, récoltée dans les environs même de la ville et qui était expédiée en Espagne pour lustrer les étoffes de soie.

Des renseignements fournis par Bekri et Ibn-Haoukal, il résulte que les habitants d’Aoudaghost étaient aisés et que cette ville jouissait d’une prospérité réelle. Le second de ces auteurs nous dit que de riches caravanes partaient sans cesse de Sidjilmassa (Tafilelt) pour le Soudan et, traversant Aoudaghost, rapportaient de grands profits aux gens de cette cité. Lorsqu’il la visita, Ibn-Haoukal y vit un écrit par lequel un indigène de Sidjilmassa se reconnaissait le débiteur d’un habitant d’Aoudaghost pour une somme de 40.000 dinars, chose que le voyageur arabe considérait comme unique en Orient à son époque (Xe siècle).

A la même époque et d’après le témoignage du même voyageur, le roi des Lemtouna, qui résidait à Aoudaghost, entretenait des relations avec l’empereur de Ghana et celui de Gao et leur faisait des cadeaux pour les empêcher de lui faire la guerre, ce qui nous donne une idée assez précise de la puissance de ces souverains et de la situation d’Aoudaghost vis-à-vis de Ghana au point de vue politique.

Les Soninké d’ailleurs ne se gênaient pas pour aller razzier les territoires occupés par les Berbères : Bekri nous apprend en effet que, à cinq jours d’Aoudaghost sur la route conduisant de cette ville au Maroc, se trouvait une montagne nommée Azgounane ou Azdjounane où les Noirs s’embusquaient pour couper la route aux caravanes et les piller[35].

Vers 970 d’après Bekri, entre 920 et 940 d’après Ibn-Khaldoun, régnait à Aoudaghost un prince lemtouna nommé Tinyéroutane ou Bérouyane, fils de Ouichnou ou Ouachnik et petit-fils[32] de Nizar ou Izar, qui avait réussi à acquérir une véritable puissance. Comme son prédécesseur du IXe siècle Tiloutane[36], il avait plus de vingt chefs nègres comme vassaux ou tributaires, et la partie habitée de son royaume s’étendait sur deux mois de marche en longueur et autant en largeur. Il pouvait mettre en campagne 100.000 méharistes et en profitait pour intervenir dans les querelles intestines qui divisaient les petits Etats vassaux de Ghana. Invité par Târine ou Taarbine, alors chef des Massîn de Tichit[37], à le soutenir contre le chef noir d’Aougam[38], il fournit au premier 50.000 méharistes qui envahirent et razzièrent le pays d’Aougam, brûlant les maisons et détruisant les récoltes ; le chef du parti vaincu, se voyant perdu, jeta son bouclier, sauta à bas de son cheval, détacha sa selle, la posa sur le sol, s’y assit et se laissa tuer ; ses femmes, trop fières pour se laisser tomber au pouvoir des Blancs, se tuèrent en se jetant dans les puits.

Peu après cependant, vers 990, Aoudaghost tomba au pouvoir de l’empereur de Ghana qui, au moment de la prise de cette ville par les Almoravides en 1054, y était encore représenté par un gouverneur nègre.

V. — Les Almoravides et leurs premiers empiètements sur l’empire de Ghana (XIe siècle).

Vers l’an 1020, les chefs des diverses tribus zenaga s’entendirent pour s’unir de nouveau comme au temps de Tiloutane, afin de résister aux empiétements des Soninké sur le Sahara et[33] le Tagant et de secouer leur suprématie. Ils se choisirent un roi qui fut pris, cette fois encore, parmi les Lemtouna ; ce fut Tarsina ou Tarchina, fils de Tifat ou Tifaout. Le premier sans doute parmi les princes berbères du Sahara occidental, Tarsina se convertit à l’islamisme et prit le nom de Abdallah-abou-Mohammed ; il se rendit même en pèlerinage à La Mecque, fit la guerre sainte à ses voisins infidèles, Berbères ou Nègres, et, après trois ans de règne, fut tué en 1023 au cours d’une razzia dirigée contre une tribu d’origine sémitique et de religion israélite, peut-être quelque fraction des Judéo-Syriens chassés de Ghana deux siècles auparavant ; cette tribu résidait aux environs d’une localité qui, au XIVe siècle, s’appelait Teklessine et était habitée par des Zenaga-Ouareth musulmans[39] : cette indication permet de situer vraisemblablement dans le Nord de la Mauritanie actuelle l’endroit où fut tué Tarsina et qui s’appelait alors Bekâra, d’après l’auteur du Roudh-el-Qarthâs. Bekri donne au même lieu le nom de Gangara, nom identique, dit-il, à celui d’une tribu nègre (sans doute les Gangara, Ouangara ou Mandingues), et appelle In-Kelâbine la localité voisine habitée par des Zenaga-Ouareth musulmans.

| Delafosse | Planche XVI |

Fig. 31. — Type de Jeune Maure.

Fig. 32. — Métisse de Maure et de femme noire.

Après la mort de Tarsina, le commandement des Zenaga du désert ou « Zenaga voilés » échut à son gendre Yahia-ben-Ibrahim, lequel appartenait à la tribu des Goddala ; cette dernière tribu formait alors avec celle des Lemtouna une confédération unique, dont le territoire s’étendait depuis le Tagant jusqu’au rivage de l’Océan Atlantique, les Goddala habitant à l’Ouest des Lemtouna, entre l’Adrar et la mer.

En 1035[40], Yahia-ben-Ibrahim remit provisoirement le pouvoir à son fils Ibrahim-ben-Yahia et partit pour La Mecque. Au retour de son pèlerinage, il passa par Kaïrouân (Tunisie) et y rencontra un illustre docteur originaire de Fez, Abou-Amrân, dont il suivit les leçons et devint l’ami. Le docteur ne tarda pas à s’apercevoir que le prince berbère était, quoique musulman fervent, très ignorant des choses de la religion, et[34] il apprit de lui que ses sujets sahariens l’étaient plus encore. Au cours d’une conversation roulant sur cette fâcheuse ignorance, Yahia demanda à Abou-Amrân de lui confier quelque savant jurisconsulte qui pût donner à son peuple l’enseignement dont il avait besoin. Aucun des disciples d’Abou-Amrân n’ayant voulu accepter cette mission, celui-ci engagea Yahia à aller à Nefis[41], dans le pays des Masmouda, et à s’adresser là à un savant lemta originaire du Sous et nommé Mohammed-Ouaggag-ben-Zelloui (ou Ouag-ag-Zelloui), pour lequel il lui remit une lettre d’introduction. Yahia se rendit auprès de Ouaggag, qu’il rencontra en 1038, peu avant la mort d’Abou-Amrân lui-même. L’un des disciples de Ouaggag, un Berbère nommé Abdallah-ben-Yassine-ben-Meggou[42], accepta de partir avec Yahia. Ce dernier regagna alors l’Adrar Mauritanien, accompagné de Abdallah-ben-Yassine, qui commença ses prédications dans la tribu à laquelle appartenait Yahia, c’est-à-dire celle des Goddala.

Abdallah voulut tout d’abord interdire à ceux-ci d’avoir plus de quatre femmes ; les Goddala trouvèrent le réformateur trop sévère, et surtout trop morose et trop ennuyeux, et se prirent à le détester. Découragé, il voulut se rendre chez les Noirs du Tekrour, où l’islamisme commençait à briller d’un vif éclat grâce aux efforts du roi toucouleur Ouâr-Diâbi ou Ouâr-Diâdié, qui venait d’affranchir son pays du joug des Peuls et de chasser ces derniers vers le Ferlo. Mais Yahia ne consentit pas à se séparer de Abdallah et lui proposa de se retirer avec lui dans une île ou une presqu’île comprise entre la mer et le Sénégal, près de l’embouchure de ce fleuve ; on pouvait, de la rive nord d’un bras du Sénégal, se rendre à gué dans cette île à marée basse, tandis qu’il était nécessaire de se servir de pirogues à marée haute. Les deux dévots[43], accompagnés de sept fidèles[35] Goddala, se transportèrent en effet dans cette île et y bâtirent sur une colline un ermitage où ils s’enfermèrent, en faisant vœu d’y adorer Dieu jusqu’à leur mort. Mais, dès que Abdallah eut cessé de vouloir convertir les Berbères malgré eux, ces derniers vinrent à lui. Au bout de trois mois des masses de gens — principalement des Lemtouna —, attirés surtout par la curiosité, se rendaient à l’ermitage et demandaient à être instruits ; bientôt Abdallah eut ainsi un millier d’adeptes qui ne quittaient plus l’ermitage (ribâth) et que, pour cela, il nomma al-morabethîn (ceux du ribâth, les ermites), mot que nous avons transformé en Almoravides et qui, dans une autre acception, a donné le mot « marabout ».

Ces adeptes de la secte nouvelle appartenaient presque tous à des familles nobles et jouissaient d’une certaine autorité dans leurs tribus ou sous-tribus respectives ; néanmoins lorsque, envoyés par leur maître, ils se présentèrent à leurs compatriotes dans le but de les convertir, personne ne voulut les écouter. Ils revinrent conter leur déconvenue à Abdallah, qui alla lui-même exhorter les tribus, mais sans plus de succès.

On était arrivé à 1042 et le nombre des Almoravides dévoués à Abdallah s’élevait à deux mille environ. Le réformateur se mit alors à leur tête, prêcha la guerre sainte contre les Zenaga infidèles ou mauvais croyants et, quittant les rives du Sénégal, il partit en guerre contre les Goddala, en tua un grand nombre et convertit les autres. Ensuite il agit de même vis-à-vis des Lemtouna récalcitrants, qu’il bloqua dans les montagnes de l’Adrar et auxquels il enleva la plupart de leurs troupeaux.

Cependant Abdallah fatiguait ses partisans par son rigorisme ; il prétendait interdire les pillages et refusait de manger la chair et de boire le lait provenant des troupeaux pris à l’ennemi. Il alla plus loin encore et — en un endroit que nous ne connaissons pas mais qui devait se trouver dans la Mauritanie actuelle — il obligea ses fidèles à construire une ville (que Bekri appelle Aretnenna) dont toutes les maisons devaient être égales en hauteur. Ce puritanisme exalté lui aliéna de nouveau[36] les sympathies des Goddala. L’un d’eux, le jurisconsulte El-Djouher-ben-Sekkem, avec l’aide des chefs Eyar et In-Teggou, parvint à enlever à Abdallah le droit d’imposer ses conseils à la communauté et lui arracha l’administration du trésor public. Enhardis par ces premiers succès, les Goddala finirent par chasser le réformateur de leur pays, démolirent sa maison et pillèrent ses biens.

Abdallah, fuyant le Sahara, alla conter ses infortunes au Tafilelt à son maître Ouaggag. Celui-ci fit alors mander aux Goddala que quiconque refuserait l’obéissance à Abdallah serait excommunié et privé du salut éternel, et il leur renvoya le proscrit. Abdallah, ayant sans doute recruté des partisans en route, principalement chez les Lemtouna, massacra tous ses ennemis dès son retour en pays goddala, plus une foule de gens qu’il décréta criminels ou impudiques. Parvenant à fanatiser à nouveau ses premiers disciples, il accrut rapidement le nombre des Almoravides, entraîna les Lemtouna dans la guerre sainte contre les Messoufa infidèles qui habitaient la région de Kaoukadam ou Gaogadem, entre l’Adrar et le Dara, soumit même les Lemta de l’Ouest et finit par devenir le chef incontesté de tous les Zenaga du Sahara occidental, Yahia ne conservant qu’une autorité purement nominale et n’étant qu’un instrument docile entre ses mains. Les rebelles qui venaient faire leur soumission recevaient d’abord, pour leur purification, cent coups de nerf de bœuf et étaient ensuite instruits des vérités de la religion et autorisés à prononcer la formule de la foi musulmane. Ils étaient astreints à payer la dîme et d’autres impôts, dont le produit servait à acheter des armes et des montures pour continuer la guerre au profit des Almoravides.

Ces derniers, armés seulement de piques et de javelots, pénétrèrent au Nord jusque dans le Dara et s’emparèrent de Sidjilmassa (Tafilelt), sous la conduite de Yahia et de Abdallah, qui revinrent ensuite dans le Sahara, après avoir laissé une garnison dans leur dernière conquête.

Yahia-ben-Ibrahim étant venu à mourir, Abdallah rassembla tous les chefs des tribus zenaga du désert et déclara qu’il ne voulait garder que le pouvoir spirituel, et qu’on devait élire un[37] roi, ou chef à la fois militaire et civil, en remplacement du défunt. Pour donner la prééminence aux Lemtouna, qui l’avaient le mieux soutenu, il fit élire roi un chef de leur tribu, descendant de Telagagguine et nommé Yahia-ben-Omar ; ce dernier ne fut du reste que le commandant en chef de l’armée almoravide, Abdallah conservant en fait l’autorité suprême.

Yahia-ben-Omar, sur l’ordre de Abdallah, s’empara de tout ce qui restait à prendre dans le Sahara, ainsi que d’un grand nombre de villages peuplés de Nègres et relevant de l’autorité de l’empereur de Ghana. Aoudaghost, demeuré jusque-là fidèle à ce prince, fut attaqué en 1054 par Abdallah lui-même. A cette époque, la population de la ville, composée surtout d’Arabes et de Berbères, était divisée en deux fractions ennemies ; profitant de cette circonstance et attirés par la richesse des habitants et le nombre de leurs esclaves, les Almoravides se ruèrent à l’assaut avec impétuosité, s’emparèrent de la ville, la pillèrent de fond en comble, violèrent les femmes, capturèrent les esclaves et massacrèrent tous les hommes qui ne purent prendre la fuite. Abdallah fit même mettre à mort un saint personnage nommé Zebâgara, né à Kaïrouân d’un père arabe et qui avait fait le pèlerinage de La Mecque. La raison de cette rigueur des Almoravides, nous dit Bekri, était que les habitants d’Aoudaghost reconnaissaient la suzeraineté de l’empereur de Ghana.

Peu après, vers 1055, le peuple de Sidjilmassa massacra la garnison almoravide. Les docteurs de la ville, conseillés par Ouaggag et redoutant la colère de Abdallah, mirent le massacre sur le compte des Zenâta et firent demander au réformateur de venir purger leur pays des infidèles qui le déshonoraient. Abdallah convoqua aussitôt tous les Almoravides, mais les Goddala, mécontents de ce qu’on avait choisi le roi parmi les Lemtouna, refusèrent de marcher et se retirèrent sur le bord de l’Océan, entre la baie d’Arguin et le Sénégal. Emmenant alors avec lui le plus grand nombre des guerriers lemtouna, Abdallah en personne se rendit dans le Sud marocain, s’empara du Dara et de Sidjilmassa sur les Maghrâoua qui s’en étaient rendus maîtres et commença à installer au Maroc la domination[38] des Lemtouna venus de l’Adrar et du Tagant, domination qui devait bientôt s’étendre à l’Espagne.

Cependant Yahia-ben-Omar était demeuré dans le Sud. Le gros contingent des Almoravides étant parti pour le Maroc avec Abdallah, il ne disposait que d’un nombre d’hommes restreint et une attaque des Goddala rebelles était à craindre. Aussi, sur le conseil que lui avait donné Abdallah en le quittant, Yahia s’installa au cœur des montagnes des Lemtouna qui, d’accès difficile, abondaient en eau et en pâturages et s’étendaient sur un espace de six journées de marche dans un sens contre une journée dans l’autre : à cette description donnée par Bekri, il est facile de reconnaître l’Adrar Mauritanien[44]. Une place forte, nommée Azgui ou Azoggui — sans doute le point actuel d’Azougui, près et au Nord-Ouest d’Atar[45], — lui servait de résidence et d’abri ; cette forteresse, entourée d’une forêt de 20.000 dattiers, avait été construite par Yannou, frère aîné de Yahia-ben-Omar. Redoutant, malgré sa position, de ne pouvoir résister aux Goddala, Yahia fit implorer le secours de l’empereur du Tekrour, qui lui envoya un contingent toucouleur commandé par Lebbi, fils de l’empereur Ouâr-Diâbi. Les Goddala en effet, au nombre de 30.000 guerriers, marchèrent en 1056 ou 1057 contre Yahia. Ce dernier, à la tête de ses propres soldats et du contingent toucouleur, se porta au devant de l’ennemi, qu’il rencontra à Tebferilla ou Tin-Ferella, lieu qui se trouvait sans doute dans la région d’Akjoujt, au Sud-Ouest d’Atar[46]. Les Goddala furent vainqueurs et, à partir de ce jour, ne furent[39] plus inquiétés par les Almoravides. Quant à Yahia-ben-Omar, il fut tué au cours du combat.

Abdallah, informé de cet événement, fit donner le commandement de l’empire almoravide au frère du défunt, Aboubekr-ben-Omar, né d’un père lemtouna et d’une mère goddala, qui se trouvait alors avec lui dans le Sud marocain. Aboubekr s’empara du Sous sur les Guezoula, du Deren (Atlas) sur les Masmouda, d’Aghmat sur les Maghrâoua, puis fit la guerre aux Berghouâta. C’est au cours de cette expédition que fut tué Abdallah-ben-Yassine, en 1058 ou 1059, au combat de Kerifelt. Ce dernier, si rigoriste pour les autres, avait mené lui-même une vie fort dissolue, épousant chaque mois plusieurs femmes nouvelles et les répudiant ensuite. « Il n’entendait pas parler d’une jolie fille, dit Gharnati, sans la demander aussitôt en mariage ; il est vrai qu’il ne donnait jamais plus de quatre ducats de dot »[47].

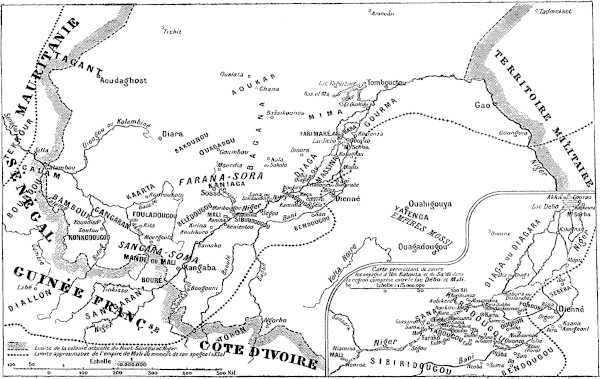

A la mort de Abdallah, Aboubekr devint le seul maître de l’empire almoravide. Il résidait alors à Aghmat, à un jour de l’emplacement où devait s’élever Marrakech quelques années plus tard, sur la route du Tafilelt. L’année suivante (1059 ou 1060), il apprit que les Berbères du Sud se révoltaient contre son autorité et que les Messoufa se portaient contre les Lemtouna demeurés dans l’Adrar. Laissant donc son cousin Youssof-ben-Tachfine au Maroc pour le gouverner en son absence, il partit en 1060 ou 1061 pour le Sahara, ramena à l’obéissance les nomades révoltés et, pour leur donner de l’occupation, les emmena guerroyer au Soudan contre l’empereur de Ghana, qui se nommait alors Bassi.

Ce dernier n’était monté sur le trône qu’à l’âge de 85 ans ; devenu aveugle, il s’entendait avec son entourage pour cacher cette infirmité à son peuple. Quoique infidèle, il aimait à témoigner des égards aux musulmans, mais cela ne l’empêcha pas de se trouver en butte aux hostilités des Almoravides.

Sur ces entrefaites, Aboubekr apprit que son cousin Youssof, en son absence, avait fait du Maroc un grand et riche empire,[40] et il quitta le Soudan pour aller se remettre à la tête des Almoravides du Nord. Mais Youssof, sur le conseil de sa femme Zineb, ex-femme d’Aboubekr, se porta à la rencontre de ce dernier avec une forte armée et beaucoup de cadeaux, laissant entendre à son cousin qu’il le combattrait si celui-ci tentait de reprendre le pouvoir, tandis que, dans le cas contraire, il lui donnerait tous ces trésors, si rares au Sahara. Aboubekr accepta les cadeaux et retourna au Tagant, où il établit définitivement sa résidence habituelle.

C’est ainsi que la majeure partie de l’armée des Almoravides demeura dans le Maroc et se porta de là en Espagne, tandis que les pays du Soudan et du Sahara où leur puissance était née ne conservèrent que de faibles contingents, commandés par Aboubekr. Celui-ci, ne pouvant plus songer à être le sultan du Nord, voulut être celui du Sud. Utilisant avec habileté les guerriers lemtouna qui lui étaient demeurés fidèles et les alliés qu’il pouvait recruter parmi les autres tribus zenaga restées au Sahara, il fit une guerre sans merci à l’empereur de Ghana et à ses différents vassaux.

VI. — L’empire de Ghana vers 1065.

Avant de passer au récit des événements qui mirent la ville de Ghana entre les mains des Almoravides, il me paraît nécessaire de jeter un coup d’œil sur ce qu’était l’empire de Ghana au moment où Aboubekr-ben-Omar se sépara de Youssof-ben-Tachfine.

A cette époque (1062), l’empereur Bassi vint à mourir et fut remplacé par son neveu utérin Ménîn, car « l’usage de ce peuple, — nous dit Bekri qui écrivait son ouvrage cinq ans après l’avènement de Ménîn, — veut que le roi ait pour remplaçant le fils de sa sœur, afin d’être sûr que son successeur soit bien de son sang ».

L’empereur ou tounka Ménîn, bien que ses Etats se trouvassent amputés d’Aoudaghost et de plusieurs principautés tributaires de moindre importance, était maître encore d’un vaste domaine et, d’après le témoignage de Bekri, sa puissance était[41] considérable. Il pouvait mettre en campagne 200.000 guerriers, dont 40.000 archers au moins ; il possédait une cavalerie, mais de valeur assez médiocre, les chevaux du pays étant fort petits. Son autorité, amoindrie dans le Nord et dans l’Ouest par la fortune rapide de l’empire almoravide, s’exerçait cependant encore sur Tichit et sur une partie tout au moins de l’ancien royaume d’Aoudaghost ; d’après le Kitâbou-l-jarafiya, ouvrage arabe anonyme cité par Cooley, l’empereur de Ghana faisait avec succès la guerre aux Almoravides campés au Nord-Est de sa capitale, entre celle-ci et Rayoun ou Araouân, qui était « la ville du désert la plus proche de Sidjilmassa et de Ouargla ». Au Sud, l’autorité du prince soninké s’étendait jusqu’au haut Sénégal et se faisait même sentir sur la rive gauche de ce fleuve, dans les pays aurifères du Ouangara (Bambouk et Gangaran) et parmi les sauvages Diallonké — les Lemlem des auteurs arabes —, chez lesquels ses bandes armées allaient renouveler de temps à autre sa provision d’esclaves. A l’Est, le pouvoir de Ménîn ne dépassait pas le Niger, à partir duquel commençait à se faire sentir l’influence de l’empire de Gao. Au Sud-Ouest enfin son autorité cessait là où commençait celle de l’empereur de Tekrour : les Soninké du Galam, placés entre deux feux, obéissaient tantôt à l’un et tantôt à l’autre des deux souverains, ou profitaient de leur situation pour garder l’indépendance ; à l’époque où écrivait Bekri (1067-68), les Soninké de Silla (près et à l’Ouest de Bakel) dépendaient du Tekrour : ils avaient été convertis à l’islamisme par Ouâr-Diâbi et leur chef était considéré comme assez puissant pour résister aux armées que l’empereur de Ghana aurait pu envoyer contre lui ; il faisait la guerre à ceux de ses voisins demeurés païens. Parmi ces derniers étaient les habitants de Galambou, ville du Kaméra située près de l’embouchure de la Falémé, à un jour de Silla, et qui, elle, dépendait du tounka Ménîn ainsi que Diaressi (Diarissona, Yaressi ou Barissa), qui était alors le chef-lieu du Guidimaka et devait se trouver à peu près en face d’Ambidédi.