Title: Landesverein Sächsischer Heimatschutz — Mitteilungen Band XVI, Heft 1–2

Monatsschrift für Heimatschutz, Volkskunde und Denkmalpflege

Editor: Landesverein Sächsischer Heimatschutz

Release date: January 2, 2026 [eBook #77607]

Language: German

Original publication: Dresden: Landesverein Sächsischer Heimatschutz, 1927

Credits: The Online Distributed Proofreading Team at https://www.pgdp.net

Anmerkungen zur Transkription

Das Original ist in Fraktur gesetzt. Im Original gesperrter Text ist so ausgezeichnet. Im Original in Antiqua gesetzter Text ist so markiert.

Offensichtliche Fehler wurden stillschweigend korrigiert. Unterschiedliche Schreibweisen, insbesondere von Namen, wurden wie im Original beibehalten.

Landesverein Sächsischer

Heimatschutz

Dresden

Monatsschrift für Heimatschutz, Volkskunde und Denkmalpflege

Band XVI

Inhalt: Vom Fischerdorf zum Königsschloß – Gedenkbäume und andere Erinnerungsmale in Sachsen – Köhler, Flößer und Pecher im Erzgebirge – Der Dresdner Saugarten in der Dresdner Heide – Zur Geschichte unserer Moore – Die Gefahren der Vogelbruten – Die Elster, ein volkstümlicher Bösewicht im schmucken Gewand.

Einzelpreis dieses Heftes 3 Reichsmark

Geschäftsstelle: Dresden-A., Schießgasse 24

Dresden 1927

Kauft Lose!

Ziehung bestimmt am 9. und 11. April 1927

3. Geldlotterie

für die Erhaltung des Dresdner Zwingers

500 000 Lose

54 643 Gewinne und 1 Prämie im Gesamtwerte von 160 000 Reichsmark

| Gewinnplan | |||||

| Höchstgewinn im günstigsten Falle | 50 000 | Reichsmark | |||

| 1 Prämie | 30 000 | " | |||

| 1 Hauptgewinn | 20 000 | " | |||

| 1 Hauptgewinn | 10 000 | " | |||

| 1 Hauptgewinn | 5000 | " | |||

| 5 | Gewinne je | 1000 | Reichsmark | = 5000 | " |

| 10 | Gewinne je | 500 | " | = 5 000 | " |

| 25 | Gewinne je | 200 | " | = 5 000 | " |

| 50 | Gewinne je | 100 | " | = 5 000 | " |

| 100 | Gewinne je | 50 | " | = 5 000 | " |

| 150 | Gewinne je | 20 | " | = 3 000 | " |

| 300 | Gewinne je | 10 | " | = 3 000 | " |

| 1 000 | Gewinne je | 5 | " | = 5 000 | " |

| 3 000 | Gewinne je | 3 | " | = 9 000 | " |

| 50 000 | Gewinne je | 1 | " | = 50 000 | " |

| 54 643 | Gewinne und 1 Prämie | 160 000 | Reichsmark | ||

Gewinne in barem Gelde ohne Abzug

Wir erbitten Bestellung durch beigefügte Karte

Landesverein Sächsischer Heimatschutz

Dresden-A., Schießgasse 24

[1]

Die Mitteilungen des Vereins werden in Bänden zu 12 Nummern herausgegeben

Abgeschlossen am 20. März 1927

Ein Gang durch die Geschichte von Pillnitz

Von Professor Dr. Alfred Meiche, Dresden

Mit Aufnahmen des Landesvereins Sächsischer Heimatschutz

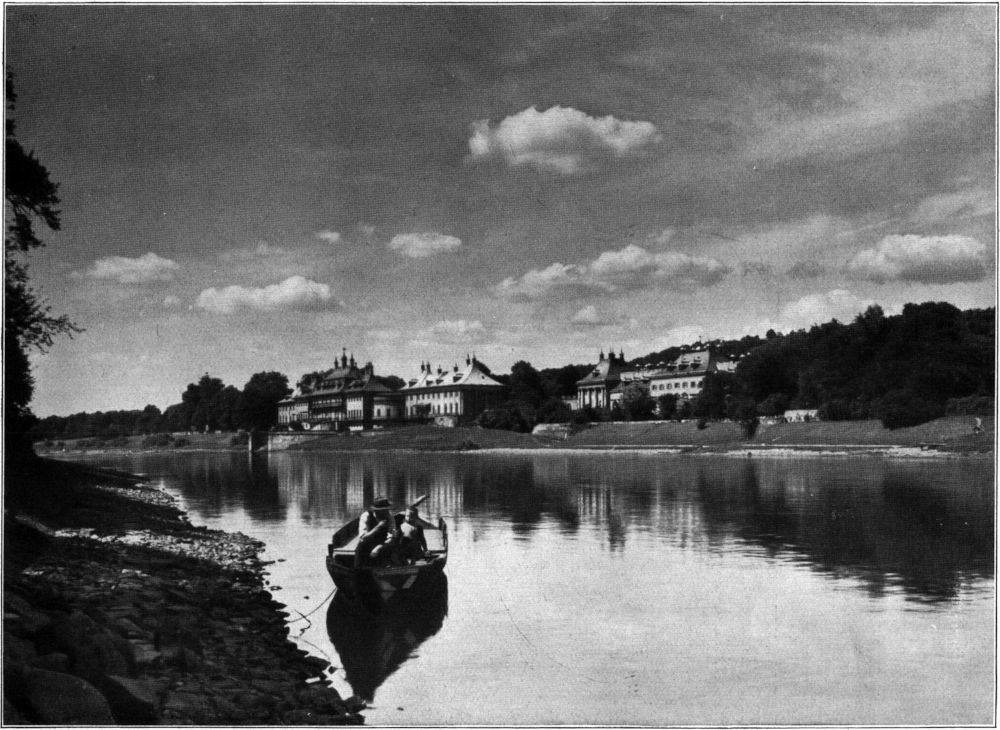

Wie ein Kranz von Perlen um einen edlen Ringstein, so lagern sich Meißen, Moritzburg, Pillnitz, Pirna und Tharandt um die Landeshauptstadt Sachsens. Eine der kostbarsten Perlen ist unser Pillnitz, leuchtend in landschaftlicher Schöne, hervorragend als Denkmal altsächsischer Kultur in Schloß und Garten, bedeutsam als Schauplatz einer welthistorischen Begebenheit, der Pillnitzer Konvention von 1791. Auch die Landesgeschichte ist hier mit starken Fäden angeknüpft; war doch Pillnitz zwei Jahrhunderte lang der bevorzugte Sommersitz unseres alten Fürstenhauses, dessen Glück und Glanz, dessen Schuld und Leid sich in den Wellen des rauschenden Elbstromes spiegelten.

Früher glaubte man (und manche meinen es noch heute), daß Pillnitz und Dresden gemeinsam in derselben Urkunde zum ersten Male genannt würden; nämlich Dresden als Ausstellungsort eines Grenzschiedes vom 31. März 1206 und Pillnitz als Sitz eines der damaligen Urkundenzeugen, eines »Henricus de Beuelnewitz«. Allein das im sächsischen Hauptstaatsarchiv ruhende Originaldokument (Faksimile in den Dresdner Geschichtsblättern 1906 Nr. 2) zeigt klar und zweifelsohne die Namensform »Becelnewiz«, was [3]mit Pillnitz sprachlich nicht zusammenstimmt. Wohl aber gleichen die Anfänge des Ortes dem Ursprunge der Hauptstadt. Wie diese zunächst ein sorbenwendisches Fischerdorf am Sumpfwalde der Elbaue war (oberwendisch Draždźany = Waldsassen), so hatten sich auch am Fuße des Borsberges Elbfischer derselben Nation angesiedelt, die anscheinend der Sippe eines gewissen Bělan angehörten, weshalb ihr Wohnplatz nach slawischer Art Bělanovici (d. h. eben Sippe des Bělan) genannt wurde. Der Personenname ist eine Kurzform von Bělomir und bedeutet etwa »der durch seine weiße (běły), glänzende Hautfarbe Berühmte«.

Diese Namenserklärung muß der bisher fast allgemein angenommenen als »Schneidemühl« (von altslaw. pila »Säge, Sägemühle«) vorgezogen werden, trotz der am Nordrande des Dorfes gelegenen Piel-, Pielz- oder Pilzmühle, weil einerseits ein höheres Alter dieser Mühlstelle nicht nachweisbar ist und ihr Name aus »Pillnitzer Mühle« verstümmelt sein oder nur zufällig anklingen kann, andererseits aber die hier zum ersten Male dargebotenen ältesten Urkundenformen (1335: Belennewitz; 1350: Belanicz) nachdrücklich auf das Stammwort běły »weiß« zurückleiten. (Vgl. auch: Über Berg und Tal. VII, 135). Noch ein zweiter Flurname führt uns in die Wendenzeit hinauf und lehrt uns, daß die Pillnitzer Dorfgenossen vom Elbstrom abhängig waren. Zwischen hier und Söbrigen befand sich früher ein Floßplatz, der noch vor [4]einem Menschenalter »der Plauen« hieß (v. Minckwitz, Geschichte von Pillnitz. Dresden 1895. Seite 2. Fußnote 1). Das Wort stammt vom altslawischen plavŭ »das Flößen«; Plauen an der Weißeritz, Plauen an der Weißen Elster und Plaue an der Zschopau gehören gleichfalls in diese weitverzweigte Ortsnamengruppe.

Nach einem altslawischen Worte chizŭ, »Fischerhütte«, pflegt man solche Fischer- und Schifferwohnplätze »Kitzen« zu nennen. Sie ziehen sich als einfache Häuserzeilen, die ihre Giebel dem Flusse zuwenden, an diesem hin; wo es »der Platz erlaubt, mit einer hakigen Abbiegung in eine Seitenschlucht. Das ist die Grundform aller Talsiedlungen in der Sächsischen Schweiz«. Man trifft sie auch unterhalb Dresdens in großer Anzahl.

In Pillnitz hat der Herrenwille der Rittergutsbesitzer dieses ursprüngliche Ortsbild fast ganz verwischt. Nur östlich vom Schloß stehen noch einige der malerischen Holzhäuser, nicht mehr in den altwendischen Bauformen, aber sicher noch an der Stelle alter »Kitzen«. Wenn an schönen Sommertagen der Schwarm plaudernder Großstädter vom Dampfschifflandeplatz nach der Schloßrestauration hier vorüberflutet, dann gönnt wohl mancher ihren altfränkischen Vorbauten einen flüchtigen Blick, und sinnige Menschen lesen wohl auch am Hause Nummer 47 den frommen Spruch:

[5]

Wann jene Ursiedelung am Elbufer abgebrochen wurde, sagt uns keine Urkunde. Wahrscheinlich aber geschah es damals, als die ritterlichen Herren über Pillnitz von ihrem ersten Sitz an der Berglehne, dem alten Schloß, ins Tal hinabzogen und dort einen neuen stattlichen Wohnbau errichteten. Das mag wohl schon vor fünfhundert und mehr Jahren geschehen sein. Viel später erzählen uns Akten von dem Aufgehen anderer Flurteile in den Schloßbereich. So wurden 1721 nördlich vom Bergpalais fünf Häusler- und Gärtner-Nahrungen ausgekauft und zum Schloßpark geschlagen, und 1785 und 1790 mußten abermals neun Häusler ihre Heimstätten verlassen, die dem mit Treibhäusern ausgestatteten »Holländischen Garten« angegliedert wurden.

[6]

Es mag wohl ein thüringisches oder fränkisches Vasallengeschlecht gewesen sein, das im Gefolge der Markgrafen von Meißen ins slawische Elbtal gekommen war und zum Lohn für seine Mitarbeit an der Wiedergewinnung altgermanischen Volksbodens in dem späteren Slawengau Nisani den Herrensitz unterm Borsberge mit seinem Zubehör an wendischen Frönern zu Lehen bekam; leider wissen wir nicht, welcher Familie sie entstammten.

Der erste aktenmäßig nachweisbare Gutsherr ist ein »Ludewicus«, der sich nach seinem Besitze »de Belennewitz« nennt und am 4. April 1335 als Urkundenzeuge in Stolpen auftritt. 1350 aber besitzen unmündige Söhne aus der Familie »de Belanicz« Zinsen im benachbarten Söbrigen, und als Vormünder für sie schalten ein »Hartungus de Nimans« (aus dem Geschlechte, das schon im dreizehnten Jahrhundert auf Königstein und Rathen haust) und »Ludolfus Karaz de Belanicz«. Letzterer zeigt uns, daß die Gutsherren von Pillnitz wenigstens z. T. mit der um Dresden und im Meißner Hochlande vielfach begüterten Familie von Karrasz identisch waren. Und noch am 5. August 1403 begnadet Markgraf Wilhelm die Ehefrau eines Heinrich Karrasz, Femika = Euphemia genannt, mit ihrem Leibgedinge zu Pillnitz. Es war ein ganz hübscher Besitz: allodium (Vorwerk), villa (Dorf), et curia inferior et superior (Ober- und Niederhof) – in Bilnicz mit der Fischerei, den Weinbergen, den Gehölzen im Frundirsperge, vallis (Tal) dicta Michcz (Meix) cum molendino (Mühle) et nemore (Hain), das Dorf Kribischendorf (Krieschendorf) nebst Zubehörungen und zwei zinspflichtige Bauern im Dorfe Borsberg.

Die lateinisch geschriebene Urkunde wirkt wie eine Offenbarung; in das Dunkel der Vergangenheit fällt ein helles Licht. Zwar dürfte es heute Mühe kosten festzustellen, welcher Höhenzug mit dem »Frundirsberge« gemeint ist, aber zum ersten Male erfahren wir etwas vom Weinbau um Pillnitz herum, zum ersten Male hören wir vom Friedrichsgrunde und der an seinem Ausgang liegenden Meixmühle, zum ersten Male werden uns zwei Höfe (Wirtschaftshöfe) im Orte genannt. Man sucht den niederen an der Stelle der noch jetzt bestehenden Gutsgebäude, den oberen dort, wo später die Schäferei stand. Aus dem Vorhandensein der beiden Höfe aber darf man den Schluß ziehen, daß schon damals, also vor fünfhundert Jahren, auch zwei Herrensitze vorhanden waren. Das »alte Schloß« (wie es um 1600 auf einem im Hauptstaatsarchive befindlichen Vermessungsblatt von Math. Öders Hand heißt) lag dort, wo 1785 die künstliche Ruine erbaut wurde. Beim Grundgraben soll man auf sein Mauerwerk gestoßen sein und solches dann zum Bau der Ruine mit gebraucht haben. Da in der Nähe der »Ruine« übrigens ein »Hausberg« liegt, so bleibt es ungewiß, ob nicht auf diesem ein noch älteres Schloß (mhd. hûs) oder schon ein zweiter Herrensitz zu suchen ist.

Was wir als »Neues Schloß« kennen, lag höchstwahrscheinlich der Insel gerade gegenüber. Man mag es sich als eine bescheidene Wasserburg vorstellen; Spuren des Wallgrabens und einer Zugbrücke fanden sich noch 1818 beim Grundgraben zu dem heutigen Bauwerke.

[7]

Als Lehnsinhaber von Pillnitz begegnet uns bald nach Beginn des fünfzehnten Jahrhunderts die Familie Karlowitz. Schon am 8. Mai 1420 wird »Frederich Karlewicz zcu Bilnicz gesessen« als Leibgedingevormund genannt. Sein Geschlecht ist damals im Elbgau und Meißner Hochland weithin begütert. Friedrich von Karlowitz besaß Pillnitz offenbar ungeteilt. Nach seinem Tode belehnte 1438 der Landesherr die Gebrüder »Bathe, Lawatzsch, Friderich, Jan, Otto, Jurge und Mulich von Karlowitz« mit »Bilnicz dorff und vorwerg« samt allem Zubehör sowie den Dörfern Zschachwitz, Dobritz, (Ober-)Poyritz, Zinsen auf der Wüstung Kloden (am Pillnitzer Tännicht gelegen) und zu Graupa, dem Dorfe Bonnewitz und einem Steinbruche mit der Fischerei unter Liebethal. Das wüste Kloden sollen die Karlowitze schon im folgenden Jahr an die Kreuzkirche zu Dresden veräußert haben. Als anderweitiges Zubehör von Pillnitz (Karlowitzischen Anteils) werden 1476 September 18. erwähnt: »die mol, der werd in der Elben mit der fachstat doran, eine freie schafftrifft doselbist (zu Pillnitz) und die leite, die Karis gewest.« Das ist das älteste schriftliche Zeugnis sowohl für die Pillnitzer Mühle wie für die Insel.

Von den obengenannten Brüdern hatten wenig später Friedrich und Otto den niederen Hof inne, Lawacz (Labaczsch) dagegen den Oberhof. Letzteren nimmt 1465 Friedrich Karlowitze (wohl der Sohn des Lawacz) zu Lehn, der ihn jedoch 1477 an Caspar Kundig (aus dem Geschlechte, nach dem die heutige Breite Straße in Dresden früher Kundigengasse genannt wurde) verkaufte. Dazu gehörten (manches wohl nur anteilig) »der wird (= Insel) in der Elben«. eine »vachstat (= Fischfang) in der Elben«, fünf Gärtner im Dorfe Pillnitz, das halbe Dorf Wachwitz (und zwar die Niederseite nach der Elbe zu) mit der Rehejagd u. a. m. Spätestens 1486 aber ist dieser Oberteil von Pillnitz mit dessen Unterhälfte wieder vereinigt worden.

Letztere war schon 1443 durch Friedrich und Otto von Karlowitz an Wygand und Nickel Ziegler (Angehörige des reichen Patriziergeschlechtes) verkauft worden. Schon bei diesem Anteil wird das »fach uff der Elben« erwähnt; desgleichen der Werder (die Insel). Ebenfalls 1443 erhält Ursula, Wygands Witwe, den »vorderen Sitz zu Bilnicz« als Leibgut, während 1445 ein anderer »Wigand Czigeler (vermutlich der Sohn des ersten) und Lawacz Carlewicz, bede zu Bilnicz« zusammen mit einem Ritterpferde unter der »Erbarmannschaft« der Pflege Dresden aufgezählt werden, weil sie (gemeinsam) »das vorwerg doselbst haben und darzcu vier schock geldis«.

1486 stehen, wie schon erwähnt, beide Hälften von Pillnitz in einer Hand. Am 6. November dieses Jahres wird abermals ein Wygand Ziegler mit beiden Anteilen belehnt. Als Lehnstücke gehörten damals zum Gute: das Dorf, die Insel, die Fachstatt in der Elbe und die Dörfer Krieschendorf und Borsberg.

Um jene Zeit (um 1500) hören wir zum ersten Male auch vom Gasthofe zu Pillnitz. Das Schankrecht war auch hier, wie meist in den Dörfern unserer Gegend, mit dem Erbgericht verbunden. Nun beschwert sich damals der Rat zu Pirna, der allzeit scharf auf seinem Privileg der Bannmeile bestand, [8]daß »der richter zcu Bilnicz (under Cristoff Czigeler) eyne meyle von Pirna gelegen, seyns junckherrn bier geschanckt« habe. Demnach scheint mit dem Pillnitzer Wirtschaftshof auch schon eine Brauerei verbunden gewesen zu sein.

1513 werden anläßlich einer Messestiftung im St. Afrakloster zu Meißen auch die Namen einiger Ortsbewohner genannt: Andreas Strausz, Georg Schmidt und Johann Weidicht heißen diese Pillnitzer Erzväter; 1529 wird auch ein Halbhüfner Johann Sauppe dortselbst erwähnt.

Von einem Weinberge, dem »hinderbergk sampt dem preszhaus« hören wir aus dem Lehnbriefe für Caspar Ziegler vom Jahre 1534.

Bald danach, 1538, wird uns eine Nachricht überliefert, die uns Heimatschutzfreunden, besonders den Botanikern der Abteilung C (Naturschutz) hochinteressant sein müßte, wenn sie – ohne Bedenken – auf die Pillnitzer Elbinsel bezogen werden dürfte. In jenem Jahre weilte, vom 18. bis 20. Mai, König Ferdinand zum Besuche Herzog Georgs in Dresden. Ein zeitgenössischer Bericht schildert seinen Einzug in Sachsen auf dem Elbstrom und die Festlichkeiten in der Residenz. Darin heißt es: Der König sei nach einem Nachtlager zu Pirna früh »auff das schyff geczogen und wider (weiter) nach Dreßten gefahren«; während der Fahrt seien »etliche fas mit schussen auf ein wert der mitten in der Elben leyt, (do es) sandick, ganz blos ist, gesetzt, die viel schusse gethan, da die schieff nohent voruber haben gehen mussen, darczu k. m. trommetter lostick geblasen haben.« (Ermisch, N. Archiv für sächsische Geschichte. III. S. 242.)

Wäre damit unsere Pillnitzer Naturschutzinsel gemeint, so müßte die Vorstellung, daß wir auf ihr noch einen von Menschenhand ungestörten, sich selbst verjüngenden Auenwald aus vorgeschichtlicher Zeit besäßen, eingeschränkt werden, weil dann der jetzige Pflanzenwuchs auf dem »ganz blosen, sandigcken werd« von 1538 erst aus späteren Tagen stammen dürfte und wohl gar der Unterstützung durch Menschenhand sein Dasein verdanken könnte. Allein damals gab es einen solchen »werder« auch bei Birkwitz vor der Müglitzmündung, der heute völlig verschwunden ist, den aber noch die große Landesaufnahme Mathias Öders um 1600 (Hauptstaatsarchiv Dresden. Blatt 180) verzeichnet. Wir haben also die Wahl, neigen uns aber gern nach der Seite derjenigen, die den ehemaligen Birkwitzer Werder als den Platz annehmen möchten, wo 1538 Salut geschossen wurde. Und in jedem Falle bleibt die Pillnitzer Insel ein Naturdenkmal, das unseres unentwegten Schutzes würdig ist.

Unter den Zieglern ist das Zubehör von Pillnitz vermehrt worden. Im Lehnbrief von 1514 stehen die von Hans Kundigen erkauften Güter und Dörfer Papperitz und Wachwitz; 1535 wurde von Wilhelm von Karlowitz Ober-Poyritz hinzuerworben, das ja schon früher einmal mit Pillnitz verbunden war. 1542 erlangte Caspar Ziegler gegen Abtretung der Reh- und Schweinejagd auf seinen Gehölzen von Herzog Moritz die Ober- und Niedergerichtsbarkeit auf seinem ganzen Besitztum. Caspar Ziegler starb am 27. April 1547 und wurde in der Frauenkirche zu Dresden begraben.

[9]

Aus seinem Todesjahre liegt uns die älteste statistische Angabe über Pillnitz vor. Der Ort hatte damals zwölf besessene (= ansässige) Männer, deren Grundbesitz auf zusammen drei Hufen geschätzt wurde, und sieben Gärtner. Auf den Dorfgenossen ruhten vielerlei Lasten. So mußten alle, ausgenommen der Müller (von dem wir also wieder einmal hören), auf die Hasenjagd gehen, wobei sie allerdings für jeden Hasen einen Groschen bekamen; gefangene Füchse durften sie selbst verkaufen. Sie mußten für den Gutsherrn ferner Heu dörren, Flachs jäten, raufen, riffeln und brechen, Mist breiten, Kraut stecken, Schafe waschen (d. h. sie ein- oder zweimal des Jahres baden), den Weinberg lesen helfen, Weinpfähle ausziehen, Hafer rechen usw.

Der letzte Ziegler auf Pillnitz war Christoph Ziegler. Er verkaufte das Gut samt allem Zubehör an Christoph von Losz, der die Lehen darüber am 18. März 1569 empfing. Auf dessen Schultern ruhten viele Würden. Er war des heiligen römischen Reiches Pfennigmeister, Oberschenk des Kurfürsten Christian I., später Chef der Haushaltung der Kurfürstin Mutter und Geheimer Rat.

Schon unter ihm haben einmal (1578) Verhandlungen über den Ankauf von Pillnitz durch den Landesherrn geschwebt. Man kam aber zu keiner Einigung, vermutlich weil die Ansichten über den Wert des Gutes zu sehr auseinandergingen. Christoph von Losz veranschlagte ihn auf 25 734 fl. 13 Groschen 9 Pfennige, während die kurfürstliche Rentkammer Pillnitz nur auf 14 445 fl. 14 Groschen 1 Pfennig schätzte.

Diese Wertanschläge enthalten nun auch die erste Nachricht über die Schloßgebäude. Losz selber sagt: »Die Gebäude seind ziemlich, doch zu einer Bewohnung nottdurftig angerichtet, wie im Augenschein vorhanden,« und er berechnet sie samt Scheunen und Ställen auf 1000 Gulden. Die kurfürstlichen Kommissare dagegen bemerken: »Die Gebäude sind gar geringe und über fünfhundert Gulden nicht würdig.«

Wie schon gesagt, der Handel zerschlug sich, und Christoph von Losz vergrößerte nun in den folgenden Jahren sein Besitztum durch den Ankauf weiterer Dörfer und Rechte. Zuletzt (1607) schenkte ihm der Kurfürst noch die Dörfer Wünschendorf und Bonnewitz.

Neue Unterhandlungen der Kammer wegen Erwerbung von Pillnitz für Herzog Johann Georg zeitigten wiederum kein Ergebnis.

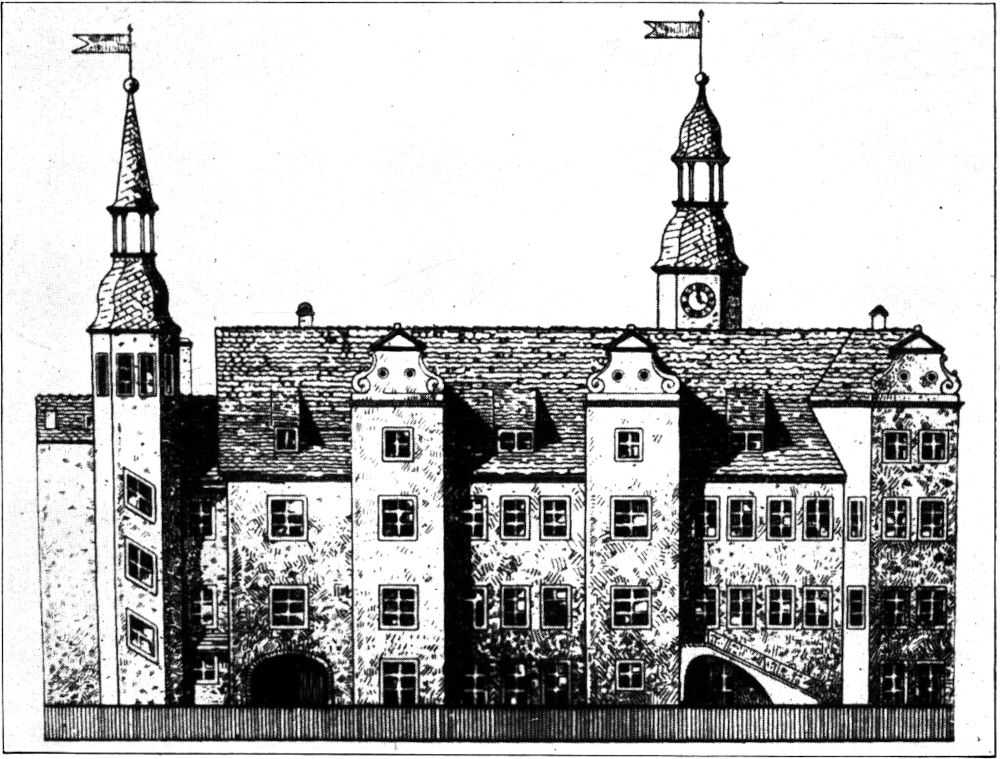

Unterdessen hatte Christoph von Losz mancherlei bauliche Veränderungen an seinem Rittersitze vorgenommen; die Tradition nennt besonders einen zweiten Turm an der nach Abend zu gelegenen Hauptfront, sowie den gegen Mittag gekehrten Seitenflügel.

Am bedeutsamsten war aber sein von Erfolg gekröntes Bemühen, die kirchlichen Verhältnisse seines Besitztums neu zu ordnen. Bis zur Einführung der Reformation hatte Pillnitz zu der großen Kirchfahrt Dohna gehört, deren Mittelpunkt aber doch so weit von Pillnitz entfernt lag, daß sich daraus allerhand Unzuträglichkeiten ergaben, allein schon wegen des zur Winterszeit oft unmöglichen Verkehrs über den Elbstrom. Deshalb wurden 1539 Rittergut [10]und Dorf Pillnitz samt Ober-Poyritz und Söbrigen zur Pfarre in Hosterwitz geschlagen. Streitigkeiten mit dem dortigen Geistlichen wegen Unterhaltung der kirchlichen Gebäude riefen in Christoph von Losz den Plan hervor, eine eigene Kirche und Pfarrwohnung in Pillnitz zu schaffen. Nach mancherlei Verhandlungen wurde am 8. Mai 1593 der Grundstein zur Schloßkirche gelegt; im April 1597 war der Bau vollendet, und der hochangesehene Superintendent Polycarp Leyser vollzog am Sonntag Jubilate (17. April) seine Einweihung, während am Montag darauf der neuernannte Schloßprediger Magister Jacob Daniel Starke seine Antrittspredigt hielt.

Zu dem Vorhaben des von Losz: »nicht allein eine neue Kirche zu Pillnicz zu erbauen, sondern auch einen Pfarrherrn und Schulmeister dahin zu verordnen,« hatte schon 1595 die Kurfürstinwitwe Sophie geborene Markgräfin von Brandenburg 500 fl. Beisteuer bewilligt, was vielleicht die Vermutung rechtfertigt, daß der sächsische Hof seine Absicht auf Erwerb des Gutes noch immer festhielt. Tatsächlich bot der Kurfürst 1608 das Amt Senftenberg zum Tausch gegen Pillnitz an. Letzteres war dabei auf 59 345 Gulden geschätzt worden. Auch diesmal kam der Handel nicht zustande. Übrigens hat dieser Widerstand gegen die Wünsche des Hofes weder dem Christoph von Losz noch seinem Erben die Gunst des Kurfürsten gemindert, da beide auch weiterhin mit allerhand Gnadenbeweisen bedacht wurden.

Zu jener Zeit sah Pillnitz schon einmal, wohl zum ersten Male, eine große Hofgesellschaft. 1607 weilte nämlich Kaiser Matthias zu Besuch in Dresden, und Johann Georg I. veranstaltete ihm zu Ehren eine Jagd am Oberen Hasengehege [11]bei Pillnitz, der von Losz aber bewirtete die hohen Gäste in seinem damals schon vielgerühmten herrlichen Lustgarten (Dresdner Geschichtsblätter Band V. Jahrgang XVIII, S. 27).

Am 4. April 1609 starb Christoph von Losz und wurde in seiner neuerbauten Schloßkirche beigesetzt. Sein Sohn Joachim folgte ihm nach einem (1610 abgeschlossenen) Erbvergleich mit seinen Brüdern als Besitzer von Pillnitz. Von seinen Maßnahmen als Gutsherr sei hier nur hervorgehoben, daß er die Schenke zu Pillnitz nebst der dazu gehörigen Hufe Landes von Georg Ramisch kaufte und daß er im Jahre 1624 (Februar 22.) die landesherrliche Begnadung erlangte, über seine Güter (Lehngüter) Pillnitz, Graupe und Jessen nebst allen Zubehörungen »libere wie mit erb- und eigentümlichen Gütern« zu verfahren. Joachim von Losz war ein umsichtiger Geschäftsmann, der seinem kurfürstlichen Herrn in manchen Finanzangelegenheiten einer geldarmen Zeit wertvolle Dienste leistete. Seinen Untertanen gegenüber erwies er sich jedoch als ein harter und strenger Mann. Die Volkssage, die oft das Volksgericht ist, läßt den »bösen Losz« darum noch heute zuweilen als schwarzen Hund bellend und heulend auf dem Hofe zu Pillnitz erscheinen.

1633, am 5. Oktober, war er aus dem Leben geschieden. Nur drei unmündige Töchter standen an seiner Bahre. Auf die älteste, Sophie Sibylle, kam infolge der Erbteilung vom 13. Juni 1636 das Rittergut mit den Dörfern Pillnitz, Borsberg, Papperitz, Krieschendorf, Ober-Poyritz, Söbrigen und Hosterwitz nebst den beiden Vorwerken zu Ober-Poyritz und allen Zugehörungen. Der Wert dieses Erbteils betrug 92 102 Gulden 16 Groschen 3 Pfennige. Im November desselben Jahres vermählte sich Sophie Sibylle mit Günther von Bünau aus dem Hause Tetschen, starb aber schon nach kaum vierjähriger Ehe (6. Oktober 1640). Ihr letzter Wille setzte den Gatten als Herrn von Pillnitz ein. Wenige Wochen später mußte dieser der Kriegsunruhen halber »Schiff, Kahn und Gefäße« aus Pillnitz nach Dresden in Sicherheit bringen. Am 17. April 1643 aber wurde Günther von Bünau mit dem Gute feierlich belehnt. Als er 1659 die Augen für immer schloß, blieb es zunächst längere Zeit im gemeinsamen Erbe seiner zwei Söhne aus verschiedenen Ehen, bis 1681 Heinrich von Bünau, der Sohn der ersten Gattin Christine Elisabeth Löser, durch Vergleich den Anteil seines Stiefbruders Rudolph ebenfalls erwarb.

Wieder einmal taucht die Schenke zu Pillnitz in der Überlieferung auf. Ihr Inhaber, Johann Weißkopf, kauft 1687 ein Bauerngut in Hosterwitz. (Dresdner Geschichtsbl. Jahrgang XVIII, Seite 50.)

Unter Heinrich von Bünau gelangt nun endlich – 116 Jahre nach dem ersten Versuch es zu erwerben – Pillnitz in kurfürstliche Hand.

Es kam nach längeren Verhandlungen am 31. Januar 1694 zu einem Vertrage, laut dessen Kurfürst Johann Georg IV. Pillnitz gegen Schloß und Amt Lichtenwalde sowie eine Barsumme von 20 000 Gulden eintauschte. Der Gesamtwert des Schlosses am Elbstrome war dabei nach Abzug der Lasten auf 72 895 Gulden 18 Groschen 1 Pfennig veranschlagt worden.

[12]

Sehr rasch erkannte man im Lande, welche Absicht der Kurfürst mit Pillnitz gehabt hatte. Am 24. Februar 1694 schenkte er den kostbaren Besitz seiner Geliebten, der Gräfin Sibylle von Rochlitz, geborenen von Neitschütz. Es kam darüber (am 6. März) zu einem »unerhörten und gefärlichen rencontre mit der Gemahlin« des Kurfürsten, die dieser zu erstechen drohte; in seinem Wutanfall wäre es wohl zu einer solchen Freveltat gekommen, wenn nicht sein starker Bruder, Herzog Friedrich August, dazwischen getreten wäre, der ihm »drei Degen nacheinander aus der Hand gerissen«. (Vgl. Haake, August der Starke im Urteil seiner Zeit. Dresden 1922. Seite 14.) Man weiß, wie bald jener Liebestaumel sein Ende fand. Schon im April desselben Jahres starb die schöne Buhlerin an den Blattern und riß den verblendeten Liebhaber mit sich in das Grab. Ihr Nachlaß wurde beschlagnahmt; die Familie Neitschütz und ihr Anhang in einen peinlichen Prozeß verwickelt. Pillnitz nahm der Regierungsnachfolger Friedrich August (nachmals der Starke genannt) wieder zurück und ließ es durch die Kammer an Wolf Rudolph von Carlowitz verpachten. Im Jahre 1701 betrug die Pachtsumme für das Vorwerk 2300 fl. jährlich. Aber August der Starke brauchte, um seine Pläne auf die polnische Königskrone zu verfolgen, gewaltige Summen, und diesem Bedürfnisse mußte nun anscheinend auch Pillnitz dienen. So verpfändete es der Fürst schon am 12. Juni 1697 seiner Mutter Anna Sophie für 30 000 rh. fl., wobei noch besonders betont wurde, daß Pillnitz kein der Kammer einverleibtes Domanialgut sei, sondern des Kurfürsten ererbtes Allodialeigentum.

Nach seiner Erwählung zum König von Polen löste August der Starke Pillnitz 1702 wieder ein, indem er seiner Mutter statt dessen das Ostravorwerk einräumte. Pillnitz selbst aber verkaufte der Landesherr am 11. Juli dieses Jahres um 60 000 Meißn. fl. an die sehr wohlhabende Witwe Anna Sophie von Einsiedel, deren Mann der Oberhofmeister der Kurfürstin-Mutter gewesen war. Letztere nahm am 1. August 1706 das Gut um 52 500 Taler zurück, und schon am 12. Oktober 1707 gab sie es wiederum für 60 000 Taler in die Hand des Kurfürsten-Königs.

Es handelt sich hier seit 1697 offenbar um eine Reihe von Scheinkäufen, deren Zweck nicht mehr recht durchsichtig ist. Dagegen zeigt sich bald sehr deutlich, welcher Absicht der letzte Handel dienen sollte. Zum zweiten Male legte ein Wettiner das schöne Besitztum einer Gunstdame in den Schoß. Gräfin Anna Constantia von Cosel war die Empfängerin. Der Öffentlichkeit gegenüber ward die Schenkung in einen Kaufkontrakt gekleidet, der am 21. November 1707 abgeschlossen wurde und einen Kaufpreis von 60 000 Talern angab. Wahrscheinlich ist die eigentliche Schenkung schon im Jahre vorher erfolgt und nur durch die kriegerischen Ereignisse von 1706 und vor allem durch den im Herbst dieses Jahres erfolgten Einfall der Schweden in Sachsen die formelle Übergabe verzögert worden.

Welchen Einfluß die Cosel auf die äußere Gestaltung von Pillnitz ausgeübt hat, entzieht sich unserer Kenntnis; nachwirkend scheint er nicht gewesen [13]zu sein. Ihre Biographen schildern diese Frau als »habsüchtig, eigennützig und geizig,« und die gewaltigen Summen, die ihr fürstlicher Gönner für den Glanz ihres Auftretens opferte, sind offenbar an andere Güter und Paläste gewendet worden. Denn die eigentliche Baugeschichte von Pillnitz unter dem genialen Fürsten setzt erst nach der Verbannung der Favoritin vom Hof und aus dem Herzen des Königs ein. Zweifelsohne hat aber das Schloß zu Zeiten der Cosel manches glänzende Fest in seinen Räumen, auf dem Strome und der Insel und in dem ausgedehnten Parke gesehen. August der Starke verbrachte den Sommer 1708 zumeist in Pillnitz bei der Geliebten; von hier aus unternahmen beide am 16. Juli einen Ausflug nach Stolpen, das wenige Jahre später ihr Gefängnis und zuletzt ihr Sterbeplatz werden sollte, und von hier aus trat am 30. Juli 1708 der König jene Reise nach den Niederlanden an, die er in einem Schreiben an seine Kabinettminister bezeichnete als »un voyage de plaisir pour me désennuyer des chagrins, que je supporte pendant un certain temps« (v. Weber, Arch. f. Sächs. Gesch. IX, 19).

In Pillnitz saß Gräfin Cosel auch noch in den Jahren 1713 und 1714, als ihr Liebes- und Herrschaftstraum in Sachsen seinem Ende entgegenging: Pläne brütend, wie sie »die verlorene Gunst des Königs wieder erlangen, die verhaßte Nebenbuhlerin (Gräfin Dönhoff) verdrängen und an ihren Feinden Rache nehmen« könne. Wie einst die Generalin von Neitschütz (die Mutter der schönen Sibylle, der Cosel Vorgängerin als Schloßfrau in Pillnitz) versuchte sie dabei Mittel, die nur der blinde Aberglaube jener Tage für wirksam halten konnte. So ließ sie damals wiederholt Zigeunerweiber nach Pillnitz kommen, mit denen sie im Ofen ihrer Silberkammer geheimnisvolle Droguen braute; einen Schiffsmann im Dorfe beauftragte sie, einen klugen Mann in Böhmen aufzusuchen, dem sie viel Geld in Aussicht stellte, wenn er ihr die Liebe des Königs wieder zuwege bringen könne; den Wagner Georg Krausze in Pillnitz bewog sie 1714, ihr in der Nacht einen Totenkopf vom Kirchhof in Klotzsche zu holen, speiste ihn freilich statt der zugesagten hohen Belohnung mit nur einem Groschen ab; anderer Sinnlosigkeiten nicht zu gedenken. Vielleicht hätte ihr ein würdiges, maßvolles Auftreten, wenn auch nicht die Liebe des Herrschers zurückgewonnen, so doch seine Achtung gesichert. Ihr Starrsinn aber trieb sie dem bitteren Ende entgegen. Am 12. Dezember 1715 entfernte sich die Cosel heimlich aus Pillnitz; nur ihren dreijährigen Sohn ließ sie dort zurück. Über Berlin, Halle, Nossen führte ihr Leidensweg nach Stolpen.

In der ersten Zeit ihrer Haft wurde Pillnitz noch durch den Verwalter der Cosel administriert; dann unterband man ihre geheime Verbindung mit diesem. Der König aber beschloß am 14. April 1718, Pillnitz wieder an sich zu nehmen, allerdings unter Berücksichtigung der Rechtsansprüche der Cosel. Man bot ihr einen Tausch gegen Lohmen oder Zabeltitz an; da sie jedoch darauf nicht einging und hartnäckig 5000 Taler jährlich oder eine Abstandssumme von 80 000 Talern verlangte, so wurde ihr schließlich durch Reskript vom 21. Juli 1729 der Betrag der jährlichen Einkünfte des Gutes, den man mit 3206 Talern 15 Groschen 9½ Pfennig ermittelt hatte, auf Lebenszeit ausgesetzt. [15]Später wurde der Kaufpreis ihrem Sohne, dem General Friedrich August Graf Cosel, vergütet.

So ist denn Pillnitz vom Jahre 1718 an genau zweihundert Jahre lang ohne Unterbrechung im Besitze des Königshauses geblieben.

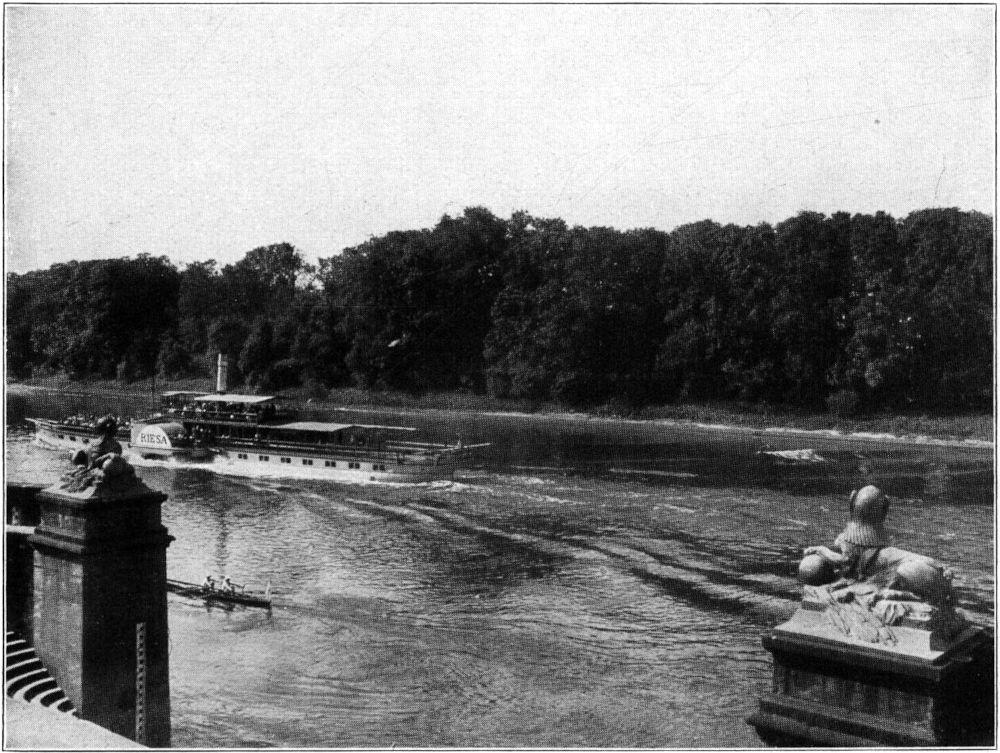

Nun entfaltete hier August der Starke seine hochfliegenden Pläne als Baumeister. Auch in Pillnitz wirkten in seinem Sinne seine Meisterarchitekten Pöppelmann und Longuelune und deren erprobte Gehilfen. Die Bauleitung wurde dem in solcher Tätigkeit wohl bewährten General Grafen Wackerbarth übertragen. Eine Darstellung der Baugeschichte in allen ihren Einzelheiten kann nicht unsere Aufgabe sein. Wir verweisen auf die mit Plänen und Ansichten reich ausgestatteten Arbeiten von A. v. Minckwitz und Cornelius Gurlitt. Die Bautätigkeit begann mit dem Abbruch der Schloßkirche. Das neue Gotteshaus wurde 1723 bis 1725 an der Weinbergslehne errichtet; zu seiner Ausstattung dienten Einrichtungsgegenstände des älteren Gebäudes. Noch heute sind in der »Weinbergskirche« die schönen Grabdenkmäler einiger Mitglieder der Familien Losz und Bünau zu sehen. 1925 beging die Gemeinde Pillnitz das zweihundertjährige Jubiläum ihres Gotteshauses, das am 11. November 1725 eingeweiht worden war. 1720 bis 1721 entstand auch das sogenannte Wasserpalais, das damals als orientalisches oder indianisches Lustgebäude bezeichnet wurde. Es ist jenes noch heute von allen Dampfschiffreisenden [16]angestaunte Bauwerk in einem pseudo-ostasiatischen Stil mit der großartigen Hafentreppe. An ihr schaukelten sich einstmals, freilich erst seit 1744 nachweisbar, die künstlerisch ausgestatteten Gondeln mit ihren bunt gekleideten Führern; mit dem Weggange der fürstlichen Herrschaften von Pillnitz sind sie wohl für immer verschwunden. Dagegen grüßt uns an der Elbseite noch einer der wenigen Überreste aus dem älteren Schlosse, nämlich jener Sandsteinobelisk aus der Zeit um 1650, der mit einem verlorengegangenen zweiten Obelisken einst vor der Ostfront des Loszschen Bauwerks stand und nach dem Brande von 1818 auf den »Löwenkopf«, den Unterbau eines früheren Lusthauses an der Elbe, gebracht wurde, der seinen Namen von einem an der Stromseite in das Mauerwerk eingelassenen Löwenhaupte, auch aus der Mitte des 17. Jahrhunderts, bekommen hat. 1722 und 1723 wurde auf der nördlichen Seite des Lustgartens, symmetrisch zum Wasserpalais und ebenfalls im chinesischen Stil, das Bergpalais errichtet.

An den Bau beider Palais schloß sich 1723 der des Venustempels an, der als großer Speisesaal diente. Seinen Namen verdankt er einer Galerie weiblicher Schönheiten, namentlich vom Hofe des fürstlichen Bauherrn selbst, die den mächtigen achteckigen Saal schmückten.

Heute sind die Wände, ach, so kahl; denn auch gemalte Schönheit vergeht. Viele Porträts sind beim Brande von 1818 verlorengegangen; manche wurden schon 1791 nach Dresden gebracht; andere befinden sich noch im Wasserpalais.

[17]

Von der inneren Einrichtung des neuen Schlosses wie des zweiten Neubaues vor hundert Jahren brauchen wir hier nicht zu sprechen, da ihrer in einem Parallelaufsatz eines hervorragenden Kunstschriftstellers später gedacht wird.

Gleichzeitig mit den vorhin genannten Bauten entstanden vielerlei Nebengebäude, die zum Teil wirtschaftlichen Zwecken oder als Wohnhäuser für Beamte dienten. Hervorgehoben sei die Schloßwache für das seit 1723 hierher verlegte Wachkommando. Das Gebäude ist 1824 vollständig umgestaltet worden. – Unter August dem Starken erlebte auch der Pillnitzer Schloßgarten eine neue Blütezeit. Da seine Entwicklung ebenfalls demnächst in den Mitteilungen von berufener Feder geschildert wird, erübrigt sich hier eine besondere Darstellung.

Ein südöstlicher Anbau am Venustempel wurde 1724 als katholische Kapelle geweiht, die nach unerwiesener Tradition früher ein Altarbild von Lukas Cranach enthalten haben soll. Um jene Zeit ist wohl auch die Schloßrestauration entstanden; jedenfalls wird sie 1724 in Akten zum ersten Male erwähnt. In dem Gebäude hatten auch der Hoftraiteur und der Hofmundbäcker ihren Sitz; nachdem die Hofmundbäckerei 1876 aufgehoben worden war, wurde die Schloßapotheke hierher verlegt.

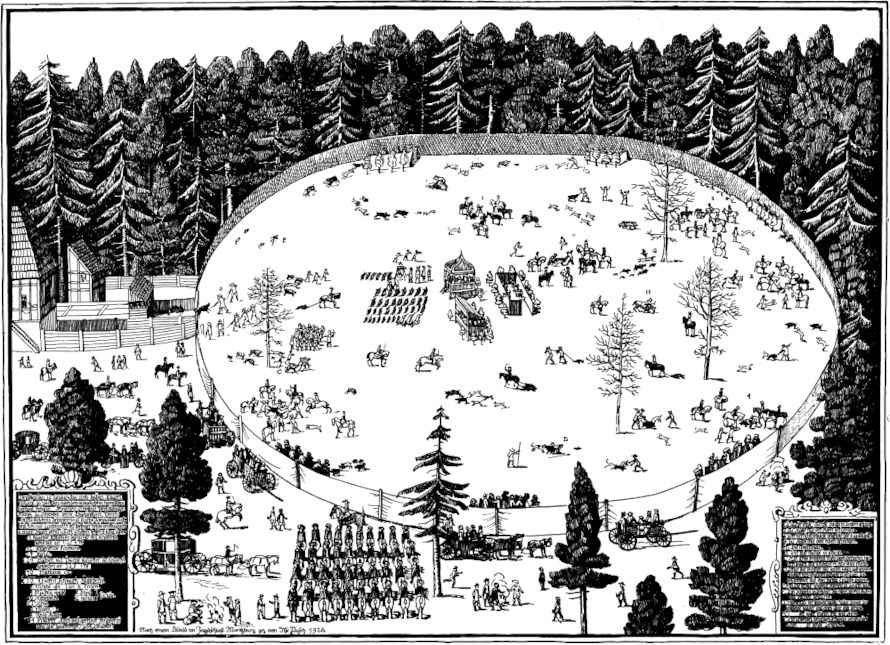

Den kostbaren Rahmen, den August der Starke hier in Pillnitz geschaffen hatte, füllten nun immer neue Bilder rauschenden Hoflebens. Oberstaatsarchivar Dr. H. Beschorner hat einen solchen Pillnitzer Festmonat auf Grund der Akten geschildert (Über Berg und Tal. Bd. VII, Seite 430). Es handelt sich um die Hochzeitsfeier der Gräfin Augusta Constantia von Cosel, der ältesten Tochter des Kurfürsten-Königs von seiner in Stolpen schmachtenden Geliebten, mit dem Ober-Falkenmeister Heinrich Friedrich Grafen von Friesen, die der fürstliche Brautvater höchst persönlich ausrüstete. Vom 3. bis 22. Juni 1725 dauerten die Lustbarkeiten, die aus Festtafeln und -bällen, Bauernkomödien im sogenannten Französischen Dorf zu beiden Seiten der Maillebahn, Vogel- und Scheibenschießen, Zigeuner- und Drescheraufzügen, Tauben- und Fasanenjagden, Ringrennen, einem Ausfluge nach dem Königstein und einem Schlußfeuerwerk für 795 Taler 19 Groschen bestanden. August der Starke verband aber in seiner originellen Art damit auch eine fortifikatorische Übung großen Stiles, die zwar zur Erheiterung der Hochzeitsgäste manchen humoristischen Einschlag bekam, der aber doch ein ernster militärischer Zweck zu Grunde lag, wozu starke Aufgebote von Infanterie und Artillerie unter Mitwirkung einer Stromflotte viele Tage lang um ein dazu besonders errichtetes Festungswerk auf dem linken Elbufer, Pillnitz gerade gegenüber, und um die Insel ringen mußten. Dieses Pillnitzer Manöver von 1725 ist somit als ein Vorläufer des fünf Jahre später folgenden berühmten Zeithainer Lagers anzusehen.

Bekanntlich starb August der Starke 1733. Die Beziehungen seines Sohnes zu Pillnitz scheinen nur oberflächlicher Art gewesen zu sein.

Seit 1765 aber benutzte die kurfürstliche Familie Pillnitz vielfach als Sommeraufenthalt, weshalb das Schloß durch weitere Anbauten, namentlich [18]durch die noch jetzt stehenden Flügelgebäude am Bergpalais (1788) und am Wasserpalais (1789 und 1791) ansehnlich erweitert wurde. Der westliche Flügel führte später den Namen Kaiserflügel (Kaiser Leopold weilte 1791 hier als Gast), der östliche den Namen Königsflügel (er beherbergte gleichzeitig den König Friedrich Wilhelm von Preußen). Der bei all diesen Arbeiten tätige Architekt scheint der Oberlandbaumeister Chr. Fr. Exner gewesen zu sein. In jene Bauperiode fallen auch die Errichtung des sogenannten Chinesischen Pavillons im Baumgarten hinter der Orangerie und die Erschließung des Friedrichsgrundes durch Anlegung von Wegen, Schmuckplätzen und Wasserfällen (1780 bis 1783), sowie der Bau der künstlichen Ruine (1785) am Ausgang dieses Grundes.

Endlich hängt mit der Erhebung von Pillnitz zum ständigen Sommersitz des Hofes auch die dauernde Einrichtung der fliegenden Fähre im Jahre 1765 zusammen. Von einer älteren »fliegenden Brücke« hören wir zuerst 1727. Es ist aber ein Irrtum des Pillnitzer Chronisten A. v. Minckwitz, wenn er (S. 77 seiner Geschichte von Pillnitz) die »vachstat« von 1443 (s. o.) als eine Fähre deutet; man hat darunter vielmehr eine aus Steinen, Holz und Flechtwerk durch den Strom gezogene Mauer zu verstehen, die dem Fischfang diente.

Im Jahre 1834 wurde den zur Dienstleistung auf der Fähre kommandierten Pontonniers gleichzeitig mit dem zur Bewachung von Pillnitz bestimmten [19]Kommando der Leibgrenadiergarde das Pillnitz gegenübergelegene Jagdhaus zum Unterkommen überwiesen und im Jahre 1860 für dieselben eine besondere Kaserne am linken Elbufer hergestellt.

Das einfach stille Leben, das der sächsische Hof hier in Pillnitz führte, ward nun im Sommer 1791 durch jene Fürstenzusammenkunft unterbrochen, die damals die Augen von ganz Europa auf sich zog und deren Ergebnis als Pillnitzer Deklaration in den Tafeln der Weltgeschichte steht.

In den Tagen vom 25. bis 27. August trafen sich hier Kaiser Leopold II., König Friedrich Wilhelm III. von Preußen und der Graf von Artois (der spätere König Karl X. von Frankreich) als Gäste des Kurfürsten August III. Der Gedanke dieser Fürstenzusammenkunft war vom Kaiser ausgegangen; Graf Marcolini, der Vertraute des Kurfürsten, hatte ihn eifrig gefördert. Zunächst bezweckte man durch eine persönliche Aussprache der Herrscher die seit den Schlesischen Kriegen noch bestehende Spannung zwischen den Höfen von Wien und Berlin zu beseitigen; ferner wollte man die polnische Erbfolgefrage, die damals die politische Welt bewegte, durch freundschaftliche Besprechung lösen, wobei die Person des Kurfürsten im Mittelpunkte stand, da diesem vom polnischen Reichstage die Königskrone angeboten worden war; endlich hoffte der Kaiser, den von ihm angeregten Bund der europäischen Mächte zur Beruhigung Frankreichs und zur kraftvollen Wiederherstellung der Monarchie ins Leben zu rufen.

Mehr als Eindringlinge denn als erwünschte Gäste nahmen die französischen Emigranten, unter denen der übelberüchtigte Herr von Calonne hervortrat, an der Zusammenkunft teil. Aus den Verhandlungen zwischen den beiden mächtigsten Fürsten Deutschlands und dem Grafen von Artois ging jene Erklärung hervor, die nachmals als Pillnitzer Deklaration so berühmt geworden ist. Ihr Hauptinhalt war folgender:

»Die Fürsten bezeichnen die augenblickliche Lage des Königs von Frankreich als einen Gegenstand der allgemeinen Teilnahme und sprechen die Hoffnung aus, daß das Interesse von denjenigen Mächten nicht verkannt werde, deren Beistand man anrufe. Man erwartet von ihnen, daß sie nicht anstehen werden, im Verein mit Österreich und Preußen nach Maßgabe ihrer Kräfte ausreichende Mittel anzuwenden, um den König von Frankreich in die Lage zu versetzen, in vollkommener Freiheit die Grundlage einer Regierungsform zu befestigen, welche den Rechten der Souveräne und dem Wohle Frankreichs entspräche. Der Kaiser und der König seien in diesem Falle entschlossen, im wechselseitigen Einvernehmen rasch vorzugehen und mit den notwendigen Mitteln das vorgesteckte Ziel anzustreben. Mittlerweile werden sie ihren Truppen die nötigen Befehle erteilen, durch welche sie in den Stand kommen, sich in Bewegung zu setzen.« Der Wunsch des Grafen Artois, daß die Monarchen sofort einen Winterfeldzug gegen Frankreich unternehmen sollten, wurde nicht erfüllt. Trotzdem hat man später die Pillnitzer Deklaration als eine Art Kriegserklärung gegen Frankreich aufgefaßt, und sie erregte dort eine gewaltige [20]Empörung. (Nach P. Rachel in den Dresdner Geschichtsblättern, XX. Jahrgang, Nr. 1 und 2.)

Die Pillnitzer Verhandlungen wurden umrahmt und halb verdeckt durch allerhand rauschende Festlichkeiten: prunkvolle Tafeln und Opernspiele, feenhafte Beleuchtung des inneren Schloßhofes und der schönen Alleen mit 45 000 oder gar 60 000 Lampen und ein prächtiges Feuerwerk auf der Insel, zu dem nicht nur aus Dresden gewaltige Menschenmengen sondern auch Neugierige aus Leipzig (allein 300 Studenten), Dessau, Berlin, Prag und Wien herbeigeströmt waren. Aber wie dieses pyrotechnische Spiel, so verpuffte rasch auch das Spiel der Pillnitzer Diplomatie. »Eine ehrliche innere Annäherung Preußens und Österreichs ist nicht erfolgt; der Kurfürst von Sachsen hat die polnische Krone nicht angenommen; der europäische Verein, der sich gegen die demokratischen Umtriebe bilden sollte, ist nicht zustande gekommen. Vielmehr ist der Gedanke, irgend etwas für die Wiederherstellung der alten Verhältnisse in Frankreich zu tun, sehr bald fallen gelassen worden, als sich Ludwig XVI. noch im September 1791 entschlossen hatte, die seit 1789 beratene Verfassung anzunehmen.

Wohl aber ist aus der Anwesenheit des Grafen Artois in Dresden und Pillnitz und aus der Pillnitzer Deklaration die Auffassung entstanden, als wenn damals die erste Koalition der europäischen Mächte zum Angriff gegen die französische Revolution gestiftet worden sei.« (Rachel, a. a. O.)

Die Erinnerung an den glänzenden Rahmen der Pillnitzer Fürstenzusammenkunft ist im Lande und besonders in der Dresdner Bürgerschaft noch lange lebendig geblieben, und der einst viel gelesene und in manchen Kreisen selbst heute noch beliebte Jugendschriftsteller Gustav Nieritz schildert das Riesenfeuerwerk recht anschaulich im letzten Kapitel seiner Erzählung: Der Johannistopf.

Ein noch gewaltigeres Feuerwerk entzündete sich zur Mittagsstunde des 1. Mai 1818, dem alles, was noch vom alten Schloß erhalten war, dazu auch der Venustempel, innerhalb weniger Stunden zum Opfer fiel. Nachmittags einhalb drei Uhr stürzte der Schloßturm zusammen. Als Ursache der Feuersbrunst wurde Fahrlässigkeit bei einer Essenreparatur angesehen. Gerade hatte der Hof nach Pillnitz übersiedeln wollen. Schon am folgenden Tage boten die eben zu Dresden versammelten Landstände ihrem geliebten Fürsten 60 000 Taler zum Wiederaufbau des Schlosses an, und nachdem die Abräumungsarbeiten alsbald in Angriff genommen worden waren, konnte schon am 29. Oktober 1818 der Grundstein zum Neubau gelegt werden. Im Herbst 1822 war der Mittelbau, der den großen Speisesaal enthält, vollendet; 1822 und 1823 entstand der Küchenflügel, der seine Front dem Elbstrome zuwendet; erst 1826 ward der gegenüberliegende Kapellenflügel fertig gestellt. Die Einweihung der Kapelle erfolgte sogar erst 1830. Oberlandbaumeister Christian Friedrich Schuricht war der leitende Architekt.

Seit jener Zeit sind wesentliche Um- und Neubauten beim Schlosse nicht mehr vorgenommen worden.

[21]

Dagegen erfuhr der Wirtschaftsbetrieb bald nachher einen Wandel. 1832 begann nämlich die Ablösung der Grunddienstbarkeiten, Naturalzinsen und Geldgefälle der Gutsuntertanen, die erst 1846 zum Abschluß gelangten. Das Kgl. Kammergut erhielt dabei insgesamt 91 235 Mark als Entschädigung.

Pillnitz blieb auch ferner die bevorzugte Sommerresidenz der Wettiner, und zwei derselben haben in seinen Mauern ihre Augen zum letzten Schlafe geschlossen. Am 29. Oktober 1873 erlöste hier ein sanfter Tod König Johann, den Danteforscher, von seinem schweren Herzübel. Am Abend des 30. Oktober wurde der allverehrte Tote auf einem schwarz ausgeschlagenen, mit Fackeln erleuchteten Dampfer unter dem Geläute der Glocken nach Dresden gebracht. Und ein Menschenalter später, wieder an einem Herbsttage, trugen die Wellen des Elbstromes abermals die sterblichen Überreste eines Sachsenherrschers zu seiner Gruftkammer unter der katholischen Hofkirche. König Georg war in der Nacht vom 14. zum 15. Oktober 1904 in Pillnitz verstorben.

Von den Fürsten, die gern hier weilten, sei noch Friedrich Augusts II. (1836 bis 1854) gedacht, des Botanikers, dem der Schloßgarten und die Gewächshäuser manches seltene Stück verdanken. Doch ist als der eigentliche Gründer der botanischen Anlagen Friedrich August der Gerechte anzusehen. Seit der Umwälzung von 1918 ist Pillnitz in das Eigentum des Staates übergegangen. Eine Zeitlang schien es, als ob das Schloß industriellen und Wohnzwecken dienstbar gemacht werden, der herrliche Park aber aufgelassen werden sollte. So wünschenswert jede Lösung unserer gegenwärtigen Wohnungsnot sein muß, der nur bescheidene Erfolg hätte in keinem Verhältnis zu dem Verluste gestanden, den wir und die Nachwelt erlitten hätten, wenn diese bau- und gartenkünstlerisch hervorragende und auch historisch bedeutsame Stätte der Allgemeinheit entzogen worden wäre. Dem wiederholt aufgetauchten Plane, die Geleise der Elektrischen durch den Park von Pillnitz hindurchzuführen, ist unser Verein bisher noch immer mit Erfolg entgegengetreten. Zwar hat ein für Sachsen neuer Gewerbebetrieb, eine Teppichweberei, Unterkunft in einem Nebenraume des Schlosses gefunden; sie ist aber bisher nicht störend empfunden worden, und die »Höhere Staatslehranstalt für Gartenbau«, die im alten Marstallgebäude ihren Sitz aufgeschlagen hat, fügt sich sehr passend zu dem Pillnitzer Schloßgarten und zu der ganzen Landschaft.

Durch den noch immer wohlgepflegten Park aber lustwandelt heute die erholungsbedürftige, schönheitsfreudige Volksmenge, und viele der Besucher pilgern auch durch die Schloßräume und lassen die historischen Erinnerungen, die aus den Sälen und Kabinetten, in Ausstattungsstücken und Bildern vor ihre Seele treten, auf sich wirken – falls ihnen der eilige Führer Zeit zur Betrachtung gewährt und gedankenlose Mitläufer ihr Schwatzen und Kichern einstellen. Und in der Schloßwirtschaft und in der Mühle, im Goldenen Löwen und im Dampfschiffrestaurant staut sich das Volk wie einst in der guten alten Zeit vor 1914.

Das Dorf Pillnitz hat sich seit Menschenaltern nur wenig verändert. Die Schenke, die schon vor hundert Jahren als »Gasthof zum goldenen Löwen« [24]bezeichnet wurde, ist am 11. April 1835 vom Gute Pillnitz wieder abgetrennt und für 5850 Taler an Christian Friedrich Görner veräußert worden; auch die Mühle ging 1835 in den erblichen Besitz des zeitherigen Pächters Joh. Gottlieb Wendisch über. Viel früher, schon 1752, war die Schmiede, die übrigens erst seit 1720 belegt ist (damals Schmied Christian Großer), vom Kammergut gelöst worden.

Zu den alten Gärtner- und Häuslernahrungen sind nun eine Anzahl schmucker Landhäuser getreten. Mancher Dresdner von Ruf hat seinen Musensitz am Fuße der Weinberge aufgeschlagen. In einem kleinen Häuschen unweit der Ortsgrenze an der Pillnitz-Hosterwitzer Straße komponierte Carl Maria von Weber seinen Freischütz, die Euryanthe und den Oberon, und zu Pillnitz lebte und starb der feinsinnige Dichter Julius Hammer, dessen Denkmal vor der hiesigen Schule steht. Pillnitzer Luft weht in seinem schönen Liede »Vertraue dich dem Licht der Sterne«, und es waren wohl die Waldwege seiner Umgebung, die ihm solchen Trost gewährten, daß er singen konnte:

Noch einmal schauen wir von der aussichtsreichen Terrasse des Dampfschiffrestaurants auf die Pillnitzer Insel. Ihrer ersten urkundlichen Erwähnung im Jahre 1443 gedachten wir schon, desgleichen ihrer Verwendung bei den großen Pillnitzer Festlichkeiten. Später diente sie der Fasanenzucht; jetzt ist die Zahl dieser stolzen Vögel, wie überhaupt der Wildstand, auf dem Werder stark herabgemindert. Auch mit den ältesten Erinnerungen der Dresdner an den Luftverkehr ist die Insel verknüpft. Hier ließ sich 1834 der Luftschiffer Professor Reichardt mit seiner Tochter nieder. Für die königliche Familie wurde Ende des achtzehnten Jahrhunderts ein Bad bei der Insel angelegt, das aber schon längst wieder eingegangen ist. Dafür tummelten sich auf ihrem Strande in den bewegten Tagen, die dem Zusammenbruch der deutschen Fürstenthrone folgten, Männlein und Weiblein aus der Nachbarschaft wie aus Dresden, die Rousseaus Ruf: »retour à la nature« so gern mit »Pflege der Nacktkultur« übersetzen. Aber der Plan, hier ein großes Freiluftfamilienbad zu gründen, scheiterte. Die Insel ward zum Naturschutzgebiet erklärt und ist nunmehr dem allgemeinen Besuch verschlossen. Dafür wird sie unter solchem Schutze noch vielen Geschlechtern, die nach uns kommen, das Bild eines selbstgewachsenen Auenwaldes zeigen, ein seltenes Naturdenkmal vor den Toren einer Großstadt. – Mit diesem Wunsche besteigen wir den Dampfer, der uns elbabwärts trägt; hinter uns verschwimmen Königsschloß und Fischerdorf im Abendnebel.

Der vorliegende Aufsatz beruht im wesentlichen auf eigenen Studien im Dresdner Hauptstaatsarchiv (= Zettelsammlung zum Historischen Ortsverzeichnis [25]von Sachsen) sowie auf A. von Minckwitz, Geschichte von Pillnitz; Dresden, 1893 und C. Gurlitt, Beschreibende Darstellung der älteren Bau- und Kunstdenkmäler des Königreichs Sachsen. Heft XXVI. Dresden, 1904, S. 159 ff. Daneben sind eine Anzahl von Führern (Mayer, Schäfer, Gottschalk) und verschiedene Pillnitz betreffende Artikel in Zeitschriften benutzt worden, auf die an den betreffenden Textstellen verwiesen ist.

Von Dr. Stephan, Freiberg

Der Verein Sächsischer Heimatschutz hat sich schon oft der Bäume angenommen, die durch ihr Alter ehrwürdig sind oder durch ihren Wuchs eine hervorragende Zierde einer Landschaft bilden, auch wohl durch den ihnen beigelegten Namen sich vor anderen auszeichnen. Seine Aufmerksamkeit verdient aber auch die reiche Anzahl der Bäume, die zum Andenken an bestimmte geschichtliche Ereignisse oder an hervorragende Persönlichkeiten gepflanzt worden sind, die Gedenkbäume. Es gibt in unserem Vaterlande keine Stadt und kein größeres Kirchdorf, wo nicht auf dem Friedhofe oder vor ihm, auf einem öffentlichen Platze, innerhalb gärtnerischer Anlagen, hier und da auch auf Bergeshöhen ein solches Erinnerungsmal den Vorübergehenden grüßte; und gar mancher dieser Gedenkbäume erregt durch seine Größe und die Stattlichkeit seines Wuchses Staunen und Bewunderung. Die Ortsverwaltungen hegen und pflegen ihn; sie haben seinen Stamm mit einem Holz- oder Eisengitter umgeben, einen kleinen Ziergarten um ihn herum angelegt, am Fuße einen Stein mit Inschrift errichtet, um allen, die sich an ihm erfreuen, zu sagen, wessen Gedächtnis er lebendig erhalten, an welche allgemein- oder ortsgeschichtliche Tatsache er erinnern soll.

Leider ist solche liebevolle Pflege und solche Sorge für die Erhaltung der Gedenkbäume nicht überall zu finden. In einem Dorfe, wenige Wegstunden von der Residenz entfernt, steht an der Hauptstraße noch das alte, kleine Schulhaus aus dem achtzehnten Jahrhundert. Neben der Haustür befindet sich in einem gemalten Kranze aus Eichenzweigen die Inschrift: »Zum Denkmal des 3. Reformations-Jubiläi d. 31. Oktbr. 1817 wurde dieser Stein von der hiesigen Schuljugend errichtet und 2 Linden und 1 Eiche allhier gepflanzet.« Nebeneinander standen bis vor wenig Jahren die drei Bäume vor dem schlichten Hause, es mit ihren schönen Kronen beschattend. Heute sind die Zeugen der Begeisterung, die vor hundert Jahren die Herzen der Evangelischen allüberall im Sachsenlande erfüllte, verschwunden. Weil sie alt und morsch geworden seien, hat man sie umgeschlagen. Sie sahen noch vor sechs bis zehn Jahren wahrlich nicht so aus. Die Inschrift steht aber noch da. Nicht anders ist es mit der Buche auf der Rittergutsflur Neusorge bei Mittweida, die dankbare Hände im Jahre 1763 aus Freude über den Frieden zu Hubertusburg gepflanzt [26]hatten, der den siebenjährigen schweren Kriegsleiden unseres Volkes ein Ende machte. Sie war zu einem prächtigen Baumriesen mit einem Stammdurchmesser von einem Meter siebzig Zentimeter emporgewachsen. Zu Beginn dieses Jahres ist sie unter den Äxten von Arbeitern gefallen. Auch sie soll morsch und »eine Gefahr für Vorübergehende geworden« sein. Kenner bezweifeln das, und Natur- und Heimatfreunde beklagen das Vorgehen des Besitzers, des Fürsorgeverbandes Leipzig, auf das tiefste. Anderwärts mußte, wie es heißt, einem Gedenkbaume die Krone abgesägt werden, weil er einem Neubau im Wege stand oder weil ein neuer Weg angelegt werden sollte; die schönsten Äste eines andern entfernte man, um Fernsprech- oder Lichtleitungen bequemer führen zu können. Hier und da liegt der Verdacht nahe, daß ein Gedenkbaum nur deshalb hat fallen müssen, weil aus seinem Holze ein hübsches Stück Geld zu lösen war.

Begünstigt wird die Unüberlegtheit und Rücksichtslosigkeit den Gedenkbäumen gegenüber vielfach dadurch, daß sie sich äußerlich gar nicht oder gar nicht mehr von anderen Bäumen im Orte unterscheiden. Die Tafel, die verkünden sollte, zu wessen Ehren die Ortsbewohner eine Eiche oder Linde gepflanzt haben, ist schon lange verschwunden; Bubenhände haben sie abgerissen oder so beschädigt, daß sie entfernt werden mußte; das Gitter um den Stamm ist verfault oder verrostet, der Stein an seinem Fuße verwittert oder nicht mehr vorhanden. Nicht zu selten hat man überhaupt versäumt, den Gedenkbaum mit einem Kennzeichen zu versehen; seine Bedeutung sei ja allgemein bekannt, heißt es. Fragt nun aber ein Freund der Heimatgeschichte einen Knaben oder jüngeren Erwachsenen, warum und wann ein schöner, meist an hervorragender Stelle stehender Baum gesetzt worden sei, so bekommt man fast regelmäßig ein Achselzucken als Antwort; ältere Leute glauben zwar zu wissen, daß ihn die Eltern oder Großeltern an einem besonderen Festtage gepflanzt haben, aber an welchem, können sie nicht sagen. Was Wunder, wenn er, vielleicht schon nach einem halben Jahrhundert, als ein Baum gilt wie jeder andere und daher auch keiner besonderen Schonung und Pflege wert erscheint.

Es möchte daher den Gemeindebehörden auch vom Verein Sächsischer Heimatschutz angelegentlich empfohlen werden, sich der in ihrem Geschäftsbereiche vorhandenen Gedenkbäume anzunehmen.

Es ist erstaunlich, wie groß der Reichtum an Gedenkbäumen in unserem Vaterlande ist, wenn sich auch die Sitte, solche zu setzen, erst mit Beginn des vorigen Jahrhunderts allgemein durchgesetzt hat. Doch fehlt es auch nicht ganz an ihnen aus früherer Zeit. Sehen wir von den alten Linden ab, unter denen der Überlieferung nach Luther gepredigt hat (Prießnitz bei Borna, Ringetal bei Mittweida, hier leider nur noch ein Stumpf) und der sogenannten Lotterlinde in Augustusburg aus dem Jahre 1584, so dürfte als ältester noch vorhandener Gedenkbaum die Linde anzusprechen sein, die bei der zu Niederzwönitz gehörigen Brettmühle am hundertsten Todestage Luthers (1646) gesetzt worden ist. Ihr folgen im Alter die Linde, die nach mehrfachen Zeugnissen im Jahre 1655 an dem hundert Jahre zuvor geschlossenen Augsburger Religionsfrieden, [27]und die Linde, die aus demselben Anlaß ein Jahrhundert später in dem kleinen Dörfchen Ölsnitz in der Amtshauptmannschaft Großenhain gepflanzt wurde. Nachdem die Hubertusburger Friedenslinde in Neusorge gefallen ist, erinnert kein Baum mehr an das Jahr, in dem der Siebenjährige Krieg zu Ende ging; denn auch die Friedenslinde in Löthain bei Meißen aus demselben Jahre ist vor nicht zu langer Zeit durch Blitzschlag zerstört worden. Um so stattlicher ist die Zahl der Gedenkbäume, die dem neunzehnten und zwanzigsten Jahrhundert angehören. Die Rückkehr des Königs Friedrich August des Gerechten aus der Gefangenschaft (1815) gab den ersten Anlaß zur Pflanzung von Linden und Eichen, so in Deutzen (A. H. Borna) und Friedrichswalde (A. H. Pirna), und von da an gibt es bis in unsere Tage kein Ereignis von geschichtlicher Bedeutung, das nicht durch Gedenkbäume ausgezeichnet wäre, so das Reformationsjubiläum 1817 (Annaberg, Auerbach, Blankenstein bei Wilsdruff, Konstappel, Heynitz, Gatzen bei Groitzsch, Höckendorf, Possendorf, Röhrsdorf bei Maxen, Struppen, Tharandt – die letzten fünf Orte gleich mit je drei Linden), das fünfzigjährige Regierungsjubiläum des Königs Friedrich August I. 1818 (die »Königseichen« in Borna-Stadt, Chemnitz-Schloß, Olbernhau, Bockendorf, Reichenbrand bei Chemnitz, Neustädtel, Gelenau, Zethau und die »Königslinden« in Zöblitz, Markersbach bei Mittweida), die Dreihundertjahrfeier der Übergabe der Augsburgischen Konfession von 1530 (Erdmannsdorf, Gleisberg bei Roßwein, Meißen, Kleinschirma bei Freiberg, Hermsdorf bei Frauenstein, Vielau bei Zwickau), ferner die der Einführung der Reformation im Herzogtum Sachsen, die 1539 erfolgte (Pegau, Regis, Thiemendorf bei Öderan), des Todestags Luthers (Bubendorf bei Frohburg, Gostewitz bei Riesa, Hohenkirchen, Kötzschenbroda, Neukirchen bei Borna), des Augsburger Religionsfriedens 1555 (Euba bei Chemnitz, Großnaundorf), die fünfzigjährige Wiederkehr der Leipziger Schlacht, vor allem aber die Friedensfeier 1871, der vierhundertste Geburtstag Luthers 1883 und das Wettinjubiläum 1889. Dem Verfasser sind jetzt schon gegen dreihundert sächsische Gemeinden bekannt, die am 10. November 1883 eine Eiche oder Linde, eine Buche, einen Ahorn- oder einen Apfelbaum gepflanzt haben. Ebenso zahlreich vertreten sind die Kaiser Wilhelm (I.)-, Albert-, Bismarck- und Moltke-Gedenkbäume, als Zeichen der Verehrung für diese Schöpfer der deutschen Einheit gepflanzt, sei es zur Feier ihres Geburtstages, ihrer silbernen Hochzeit, ihres Regierungsjubiläums oder auch zum Andenken an ihren Tod. Weiter haben die Jahre 1859 und 1905 Anlaß zur Pflanzung von Schillerlinden, 1863 und 1913 zu der von Körnereichen gegeben. Das Gedächtnis Heinrich Cottas, des genialen Forstmannes, lebte fort in Eichen in Werdau, Rauschenbach, Borstendorf und in ganzen Baumgruppen im Tharandter und im Zschopauer Walde, das des Turnvaters Jahn in einer Eiche in Großschönau und Ernst Moritz Arndts in einer solchen in Rabenstein. Endlich: wollte eine Gemeinde bei ihren Kindern und Enkeln das Andenken an ein Ereignis lebendig erhalten, das ihr bedeutungsvoll war, an ein verheerendes Schadenfeuer, die Weihe der neuerbauten Kirche oder Schule, oder an einen Mitbürger, der sich große Verdienste um sie erworben, [28]oder an einen Wohltäter der Armen des Ortes, so pflanzte sie einen Gedenkbaum; ja auch Vereine taten das an dem Tage, da sie ihr fünfundzwanzig- oder fünfzigjähriges Bestehen feierten. Und es sei wiederholt, es sind oft Prachtstücke, diese Gedenkbäume, die allein um ihrer Schönheit willen gehegt und gehütet zu werden verdienen, wie vielmehr ihrer geschichtlichen Bedeutung wegen, wenn auch nur der für einen einzelnen Ort.

Schutz und Pflege, wie die Gedenkbäume, verdienen aber auch und haben vielfach nötig die anderen Erinnerungsmale in Sachsen, die Denkmäler, Denksteine und die Gedenktafeln. Ihre Zahl übertrifft die der Gedenkbäume bei weitem.

Die Denkmäler in unseren Städten sind meist von Künstlern geschaffen, also Kunstwerke, und sind schon um deswillen wertzuhalten, mögen sie auch an frühere Herrscher und beseitigte Staatsformen erinnern. Nur Unverständige können sie beseitigen, Rohlinge sie beschädigen wollen. Aber auch die Denkmäler, denen der Kunstwert abgeht, wie die überaus zahlreichen Obelisken und Pyramiden, die nach dem deutsch-französischen Kriege auf den Friedhöfen oder öffentlichen Plätzen unserer Land- und kleineren Stadtgemeinden errichtet worden sind, sollten nicht mißachtet und vernachlässigt werden. Wenn in den letzten Jahren allüberall Ehrenmale für die im Weltkriege gefallenen Krieger entstanden sind, so ist das doch ausnahmslos in der Erwartung geschehen, daß nicht nur das gegenwärtige Geschlecht, sondern auch die kommenden sich bei ihrem Anblicke dankbar der schweren Opfer erinnern, die das deutsche Volk in Millionen seiner besten Söhne für des Vaterlandes Erhaltung und Freiheit gebracht hat, und angespornt werden zu gleicher Opferfreudigkeit, wenn es not tun sollte. Ganz dasselbe haben aber auch die Volksgenossen erwartet, die vor fünfzig Jahren ihren gefallenen Brüdern ein Dankesmal aufrichteten, und ein jedes von diesen verdient denselben Schutz, den die in unseren Tagen geschaffenen beanspruchen.

Am leichtesten scheinen Gedenktafeln zu verschwinden. Eine Gedenktafel soll dem Vorübergehenden künden, daß in dem Hause, über dessen Eingangstür oder Mittelfenster sie angebracht ist, ein berühmter oder doch weit bekannter Dichter, Komponist, Gelehrter, oder ein hervorragender Vertreter der Industrie, des Handels, der Landwirtschaft, ein Wohltäter für die Gemeinde, ein hochherziger Förderer von Kunst und Wissenschaft geboren oder gestorben ist, oder doch längere Zeit gewohnt und gewirkt hat, wohl auch, daß ein Napoleon, Alexander I., Friedrich der Große, ein Bismarck oder Moltke in Kriegs- oder Friedenszeiten dort abgestiegen ist, usw. Aber das durch diese Bewohner geweihte Haus, vielleicht aus der Biedermeierzeit stammend, oder noch höheren Alters, will nicht mehr in seine Umgebung passen, der Grund und Boden, auf dem es steht, kann gewinnreicher durch die Errichtung eines Kaufhauses oder eines vielstöckigen Mietgebäudes gemacht werden. Deshalb wird es abgebrochen, und damit verliert sich seine Gedenktafel. So sucht man z. B. in Leipzig die Tafel, die Gellerts Wohnung in der Rittergasse bezeichnete, und die am Geburtshause des Mathematikers Kästner auf der Petersstraße angebracht [29]gewesene, in Dresden die dem Erbauer der Frauenkirche, George Bähr, an dem Eckhause Seestraße und An der Mauer gewidmete vergeblich. Es würde dem Bauherrn des neuen Hauses gewiß keine besonderen Mehrkosten verursachen, wenn er an ihm die Gedenktafel des alten wieder anbringen oder, wenn das wegen ihres Textes nicht angängig ist, eine andere gießen läßt, auf die statt des »In diesem Hause« ein bloßes »Hier« gesetzt wird oder auf der es nur heißt: Geburtsstätte des Dichters –. Selbst der Ausweg, die Gedenktafel irgendwo im Inneren des neuen Hauses anzubringen, oder doch wenigstens statt ihrer eine Inschrift, die auf die Bedeutung des Hauses hinweist, das dem Neubau hat weichen müssen, wie dies geschehen ist, im Hofe des Hauses Brühl Nummer 3 in Leipzig, an dessen Stelle Richard Wagners Geburtshaus stand, ist der pietätlosen Beseitigung des Erinnerungsmales vorzuziehen.

Viele Erinnerungsmale sind schon verloren gegangen. Daher wollen wir die noch vorhandenen heilig halten. Sie für das Gebiet unseres Sachsenlandes festzustellen und zu verzeichnen, bemüht sich der Verfasser seit Jahren. Vielleicht trägt seine Arbeit nach ihrer Vollendung dazu bei, daß die Zahl derer recht groß wird, die gern mithelfen, das, was unsern Eltern lieb und wert war, also auch die von ihnen gepflanzten Gedenkbäume, die von ihnen errichteten Denkmäler und die Gedenktafeln, mit denen sie ihre hervorragenden Zeitgenossen ehren wollten, sorglich zu schützen und zu pflegen.

Von Dr. Siegfried Sieber, Aue

Der staatlich angestellte Waldarbeiter von heute, der in einem hübschen Heimatschutzhäuschen wohnt, seinen Gehalt nach dem Dienstalter erhält, dazu Ortszuschläge, Kinderzulage und Altersrente beanspruchen kann, ist der Nachfahre der ehedem erbärmlich im Walde hausenden Köhler, Pecher und Flößer.

»Wild, wüst, wölfisch«, sagt der Erzgebirgschronist Lehmann, war damals weitum der Wald, drin der Kohlenbrenner schürgte. Einst grub er Erdmulden, warf Holz und Reisig hinein, überdeckte dies mit Erde und ließ den Brand darunter langsam schwälen, bis die Grubenkohle fertig gebrannt war. Später lernte er den kunstvollen Meiler bauen.

Auf ebenem lehmigem Boden, locker mit Rindenstückchen und Fichtennadeln bedeckt, damit Wasser durchsickern konnte, grenzte er kreisrund die Kohlstatt. Eine Stange, das Quendelholz, stieß durch die Mitte, trocknes, mürbes Brennholz ward herumgehäuft und die Zündrute daran geschnürt. In vier Stockwerken schichtete das Kohlholz sich hoch zur Form eines gewölbten Backofens. Fichtenreisig, Erde und Rasen vermummten den Meiler luftdicht, ließen nur die Zündstelle und ein paar Zuglöcher nahe am Boden offen. Gegen den Wind baute der Köhler eine Wand von Wurzelstöcken. Dann ward der Aufbau nach fünf oder sechs Tagen strenger Arbeit vollendet, und mit den Worten: »Walts Gott!« ließ der Meister die Flamme zur Mitte des breiten [30]Rundbaues laufen. Der grobe Schürbaum stieß während des zehn Tage langen Brandes weitere Löcher in die Decke. Auch wurde von oben aus noch eine ganze Menge Holz nachgeschüttet, wenn das Kohlholz im Meiler sich langsam verzehrte. Besonders gefährlich war es, wenn der Köhler auf einem Stamm, dessen Äste als Leitersprossen zugestutzt waren, zum Kranz des Meilers emporkletterte, um Luft zu schaffen oder den Kranz abzudecken. Wie oft brach der einsame Wäldner dabei durch und verbrannte elendiglich im eigenen Meiler! Dann konnten Plattenschmieden und Hammerwerke vergeblich harren, wer ihnen die rauchende Ware ins Kohlhaus brächte.

So lange die schwarze Kuppe rauchte, mußte der Köhler im niedrigen Kohlkram hockend bei ihr wachen. Tagsüber hackte er Holz für den nächsten Brand zurecht. Zum Abdecken holte er sich einen Gehilfen, sofern er nicht schon für die anstrengenden Nachtwachen einen bei sich hatte. Ins nächste Dorf kam er selten hinunter. Man glaube nicht, daß die Köhlerei längst vorüber sei. Im neunzehnten Jahrhundert war sie noch gar lebhaft. Die größte Holzverkohlung Sachsens lag im Bereich der Blumenau-Görsdorfer Flöße an der Flöha. Gegen dreißig Männer kohlten dort im Walde. Freilich seit Stein- und Braunkohlen auf Eisenbahnen ins Erzgebirge rollten, schrumpfte die Köhlerei, und gegen 1900 rauchten nur noch wenige Meiler bei Zöblitz und Hirschenstand, bei Morgenröthe und Carlsfeld. Jetzt kann man Köhler noch bei der Arbeit sehen hinter Sosa im Walde am Auersberg. Sie liefern für bestimmte Gießereizwecke Holzkohlen nach Aue.

Noch schneller strandete die Flößerei. Einst wiegten alle Erzgebirgsflüsse das Holz der Wälder ins Niederland. An den Steilhängen der Waldufer blinkten die Scheite und Schnittflächen der frischgeschälten Stämme wie Silberanbrüche. Eichen erseufzten unter der Axt, graue Tannen rutschten in Runsen bergein. Auf dem Kälberplan bei Crottendorf gab eine Tanne allein dreizehn Klafter Holz, und nahebei am Katzenstein fällten sie eine Fichte, die über vierzig Meter hoch ragte. Geschworene Holzschläger hafteten für Auswahl und Aufbereitung der Stämme. Brettbäume, zu Bauholz geeignet, kamen ins Wasser, dagegen schlechte Stämme wurden der Köhlerei überwiesen. Windbruch, Leseholz und Gnadenholz für Bäcker, Schulmeister und arme Leute wurden an ihre Bestimmungsorte geschleift. So schrieb es Vater Augusts berühmte Holzordnung aus dem Jahre 1560 genau vor.

Glashütten und Hammerwerke fraßen ihre Nachbarwälder kahl. Noch ärger wüstete der holzhungrige Bergbau. Drum bauten die großen Bergstädte lange, künstliche Floßgräben, um Grubenholz aus entfernten Wäldern heranzuschwemmen. Schneeberg begann damit 1546. Noch heute ist der wundervolle Flößgrabenweg von Bockau über Aue nach Schneeberg ein beliebtes Ziel der Wanderer. Nächst ihm ist unter den vielen sächsischen Floßgräben der Aschergraben bei Altenberg der bekannteste. Für Annaberg legte Senator Georg Öder 1564 eine Holzflöße an. Der Graben ward allmählich bis zum Bärenstein verlängert. Er endete auf dem Floßhof, im jetzigen Stadtpark am Fuße des Pöhlberges. Außerdem zogen die Annaberger jährlich dreitausend Klafter [31]aus dem Pöhlbach, während auf der Sehma das Holz vom Nachbar des Fichtelberges, dem Eisenberg, herabbefördert wurde. Auf der Mittweida stießen sich in jeder Flößzeit eintausend Klafter nach Crottendorf und Scheibenberg. Flöha und Zschopau, Schwarzwasser und Mulde legten ihren Holztribut auf Floßplätzen und Holzangern nieder. Im sechzehnten Jahrhundert verpachtete der Kurfürst noch den Flößbetrieb, später saßen staatliche Floßmeister zu Lauter, Olbernhau oder Eibenstock, ja in Mittweida-Markersbach haftete der Schulmeister für den Floßanger. Der Name Floßplatz bei Wolkenstein erinnert ebenfalls an die Flößerei. Bisweilen gab es wohl auch Kämpfe um die Flöße, wenn z. B. adelige Herren den Holztransport auf der Mulde nach Zwickau nicht gestatten wollten und von Schloß Stein oder Wiesenburg die Floßknechte beschossen. Doch im neunzehnten Jahrhundert entkräfteten Eisenbahnen mit billigen Frachten sowie Fabriken, die den Flüssen für ihre Betriebsgräben Wasser entzogen, die alte Flößerei. 1872 ging die letzte Floßanstalt, 1878 der letzte Holzhof ein.

Pecher sind bis in unser Jahrhundert im Erzgebirge tätig gewesen. Um Crottendorf und Grünhain, besonders aber zwischen Schwarzenberg und dem Vogtlande lagen die großen Pechwälder, die besonders geschützt und bei Waldbränden sogar mit Aufgebot von Hilfskräften aus dem Niederland gesichert wurden. Für das Gebiet um den Auersberg hatten im fünfzehnten Jahrhundert die ritterlichen Herren von Tettau auf Schloß Schwarzenberg besondere Pechlehnbriefe ausgegeben und Gewerkschaften nach dem Muster des Bergbaues mit Pechsteigern, Mutzetteln und Kuxen zur Pechnutzung ermächtigt. Die größte Gesellschaft, Flötzmaul nach einer berühmten alten Grube benannt, hatte im Walde um Eibenstock zu harzen, sechs andere an der Wilzsch und im Schönheider Waldland. Nach den Tettaus übernahm der Kurfürst die Belehnung, ward selbst Gewerke, gab aber auch Vorschriften, daß junge Hölzer zu schonen und jeder entharzte Stamm drei Jahre zu meiden sei. Denn der Harzer schnitt etliche Risse breit und lang in den Baum, schabte im nächsten Jahre das Harz und trug es zur Pechhütte, einer verschalten Grube nebst einem Kupferkessel, den ein Rindendach schützte. Das gesottene Pech schöpfte der Pecher mit langer Kelle in die Grube und brach es nach Erkalten heraus. Seit 1740 erzielte man in Holzformen gleichmäßige Pechtafeln.

In vierzig solcher Pechhütten dienten einsame Wäldner auf Tagelohn. Pechsteiger beaufsichtigten ihre mühsame Arbeit und pürschten mit den Forstbeamten den Harzdieben nach, die in Banden von zwanzig und dreißig Mann aus Böhmen kamen, um das Harz der sächsischen Wälder zu stehlen. Dreihundert Zentner Pech schmolzen die Gewerkschaften des Schwarzenberger Gebietes alljährlich und verkauften sie an die Brauhäuser, an Handwerker und Apotheker. 1845 übernahm der Staat die Pechweide, unterhielt bei Tannenbergstal und im Wiesenhause Pechhütten, stellte aber 1894 die Nutzung ein. Nur in Schwarzenberg blieben Pechbetriebe bis nach dem Weltkrieg erhalten. Sie verwendeten Pech von auswärts, bestehen aber heute auch nicht mehr.

[32]

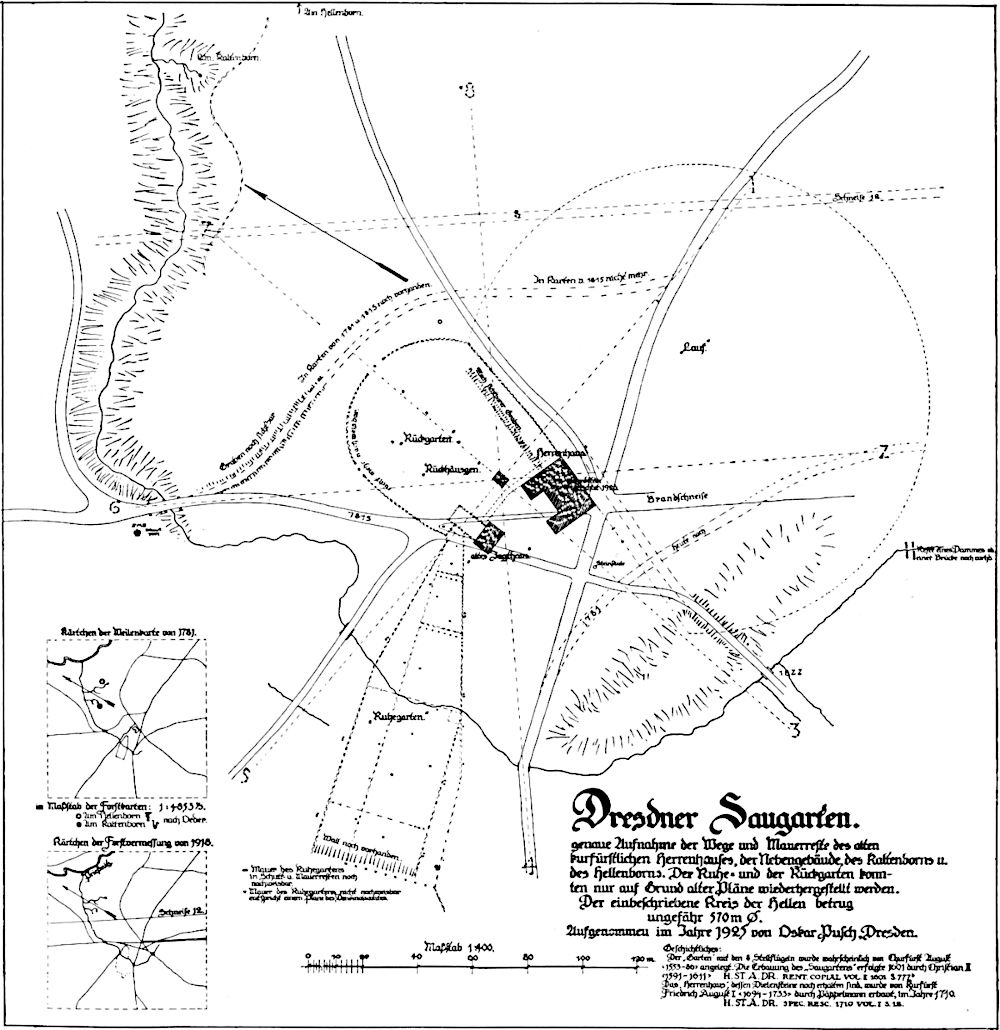

Von Oskar Pusch, Dresden

Der Kahlschlag in Abteilung 6 des Dresdner Reviers, der »Sausechs« im Munde der Waldarbeiter, im Jahre 1924 bis 1925 ließ einen tiefen Blick in die Geschichte der Dresdner Heide tun. Es ist wohl noch bekannt, daß Professor Deichmüller dank dieser Rodung unweit der Radeberger Landstraße ein bronzezeitliches Gräberfeld mit etwa sechzig Urnen bloßlegen konnte. Waldarbeiter waren auf Steinsetzungen und Urnenreste gestoßen. Ein Jahr später brachte man ein ungefähr dreitausend Jahre jüngeres Werk unserer Vorfahren ans Tageslicht. Außerordentlich feste Mauerreste, ein wohlerhaltener Plattenbelag, ein Pflaster nach Katzenkopfart, Reste von Ziegeln, Glassplittern und Tonpfeifchen waren die letzten Zeugen einer vergangenen höfischen Jagdbetätigung. »Ein verschollenes Dorf« meinten die Waldarbeiter, der »Dresdner Saugarten« aber war es in Wirklichkeit.

Es lohnt, einmal kurz die Geschichte des Dresdner Saugartens, die völlig aus der Überlieferung der Heidebewohner verschwunden war, wie sie aber dank [33]dem Aktenmaterial des Hauptstaatsarchives und des Denkmalamtes festgelegt werden konnte, aufzurollen.

Von der Zeit seiner Entstehung ist nichts bekannt. Die unmittelbare Nähe des bronzezeitlichen Gräberfeldes läßt die Vermutung aufkommen, im Saugarten einen germanischen Kultplatz zu sehen. Jedenfalls war der Platz durch die unmittelbare Nähe zweier Quellen zu jeder Zeit für menschlichen Aufenthalt besonders geeignet.

Kurfürst Vater August (1553 bis 1611) ließ bei Beginn seiner Regierung vom Magister Humelius aus Leipzig die erste Heidevermessung vornehmen. Mathias Oeder führte eine genauere um 1570 aus. Oeders Plan bildet noch heute eine Zier des großen Kartensaales des Hauptstaatsarchives.

Beide Männer kannten schon den »Treybegarten« oder kurz »Garten«, d. i. eben unser Saugarten. Humelius orientiert sogar die Kartenbeschriftung nach der Gartenmitte. Man darf wohl annehmen, daß das System der Wege 1–8, die strahlenförmig vom Saugarten ausgingen, erst von Vater August angelegt worden ist. Er selbst war ein großer Landmesser und es werden sogar von ihm eigenhändig gezeichnete Karten im Hauptstaatsarchiv aufbewahrt. Die Hauptstrahlen des mittelalterlichen Gartens sind trotz Einführung des Schneisensystems im Jahre 1833 noch heute erhalten. Die Radeberger Straße z. B., die vom Linckeschen Bad nach dem Jägerpark führt, ist der alte Jagdflügel 4, der in der alten 8 seine Fortsetzung findet und bei Radeberg endet. Die alte 5 »fehet sich an« beim Rabenstein, d. i. das heutige Bilzsanatorium in der Lößnitz, setzt sich über dem Garten in der alten 1 fort und »endet sich« an der Wesenitzbrücke bei Rennersdorf »unter dem Stolpen«. Die Anlage diente nur jagdlichen Zwecken. Hatten die Strahlen bei Oeder bereits Zahlen, so waren die Sehnen, die die Strahlen spinnennetzartig miteinander verbanden, noch namenlos. Unter August dem Starken (1694 bis 1733) erschienen sie als Kreuz 4, Kreuz 5, Kreuz 6 usw. und sind zum Teil heute noch als solche bekannt. Die Strahlen gingen damals nicht bis zum Gartenmittelpunkt, sondern ließen einen Kreis von zirka sechshundert Metern Durchmesser, die »Hellen«, offen.

In Moritzburg befand sich eine ebensolche Anlage; dort steht in der Hellen das Hellenhaus, ein reizendes Schlößchen mit Ausblick nach allen »Flügeln«. In den Hellen fanden die »Jagden auf dem Lauf«, das sind Jagden, die mit Netzen und hohen Tüchern umstellt waren, statt. –

Über die Stärke und Anzahl des Wildes der Zeit Vater Augusts gibt ein Jagdbuch im Hauptstaatsarchiv Auskunft. Beispielsweise fing er (wahrscheinlich mit der Saufeder) 1585 1608 wilde Sauen. 1583 erlegte er ein hauendes Schwein von 737 Pfund. In der Weidenhainschen Heide streckte er einen Hirsch von 705 Pfund.

Die runde Steinsäule des heutigen Dresdner Saugartens mit den Zahlen der Flügel ist nicht der Mittelpunkt des Gartens. Sie wurde 1920 an Stelle einer morschen Holzsäule, deren gut erhaltene Fußnägel höchstens vierzig Jahre alt sein konnten, gesetzt und ist ein Prellstein des ehemaligen Prinz-Max-Palais [35]der Ostra-Allee. Der Mittelpunkt des Flügelsystems lag im »Rückhäusgen«.

Kurfürst Christian II. gibt 1601 den Befehl »an Schosser (Steuerbeamter) und Oberförster zu Dresden«, »auf Dreßnischer Heide einen neuen Saugarten beim Ascherofen« zu erbauen. Oberförster zu Dresden war Günter. Sein Revierteil hieß »Klugenorth«. Am heutigen Weißen Hirsch lag Hermannsorth und bei Klotzsche Rohrorth.

Ein Ölgemälde im Schloß Moritzburg mit der Jahreszahl 1656 stellt ein eingestelltes Jagen auf dem Dresdner Saugarten mit den Gebäuden Christians dar. Die Jagd ergab eine Strecke von 250 Sauen und war zu Ehren des schwedischen Gesandten abgehalten worden (siehe Abbildung).

[36]

»1706 haben die Schweden als Feind im Lande gestanden«. Die Ausführung des Befehls des Kurfürsten Friedrich August I. (als König von Polen August II.), an den Landbaumeister Karcher ein »neu Gebäude auff dem in hiesiger Dreßdner Heyde gelegenen Saugarten aufführen zu lassen«, muß auf bessere Zeiten verschoben werden. 1710 erhält Landbaumeister Pöppelmann denselben Befehl und erbaut das Herrenhaus mit »Jagtmaurermeister« Caspar Haußwald und Zimmermeister Georg Dünnebier für 2156 Thaler 21 gl. und 9 Pfg. – Nach aufgefundenen Stuckresten mag das Herrenhaus auch verwöhnteren Ansprüchen genügt haben: es enthielt unter anderem »Zimmer vor Staatsdamen und polnische (fremde) Damen.«

Die anderwärts erwähnten Stallungen müssen hölzerne gewesen sein und ihren Standort in einiger Entfernung vom Herrenhaus gehabt haben. Hin und wieder findet man im Verlaufe des achtzehnten Jahrhunderts eine Aktennotiz über den Dresdner Saugarten.

Ein Plan von 1728 im Landesamt für Denkmalpflege ist zwar nach damaliger Sitte nicht als Plan des Saugartens bezeichnet, stellt aber, wie man nunmehr sicher weiß, eine Lustjagd unter August dem Starken dar. 1758 soll eine warme Stube am Saugarten vorhanden sein, um »die Wolffsspuhren daselbst observieren zu können«.

(Die eben beendeten Schlesischen Kriege und der beginnende Siebenjährige Krieg mögen der Vermehrung der Wölfe sehr gedient haben. Das Wolfsdenkmal am Auer bei Moritzburg stammt aus dem Jahre 1618, doch wohl aus einer Zeit, in der Wölfe schon selten waren.)

1804 findet man das Herrenhaus noch auf alten Karten. Die große Forstvermessung unter Cotta 1815 kennt nur noch den Ruhegarten, das Schlößchen ist nicht mehr. Wahrscheinlich haben die hundert Jahre Waldleben in ziemlich feuchter Gegend dem Bau so zugesetzt, daß er abgebrochen werden mußte. Brandreste sind nirgends zu finden. Um die Mitte des neunzehnten Jahrhunderts verschwinden auch die Mauern des Ruhegartens. Die lange Mauer, an den Albrechtsschlössern entlang der Bautzener Straße, der früheren »Stolpischen Straße«, soll die Reste des Saugartens enthalten. 1924 standen auf dem Saugartengelände bereits wieder hundertjährige Eichen und Fichten und kein Mensch hatte mehr eine Ahnung von dem einstmals hier gelegenen Hoflager.

Nur ein kleiner Brunnen, der Kaltenborn, hatte seine Gewölbe aus jener Zeit in die Neuzeit gerettet. Der Landesverein Sächsischer Heimatschutz besserte ihn vor kurzem aus und ließ die am Boden liegenden Grundmauern des Saugartens genau vermessen und einen Gedenkstein »an die Zeit der Hohen Jagd in der Dresdner Heide« errichten.

Erwähnt mag zum Schluß noch werden, daß die Heide noch die Spuren von (z. T. erhaltenen) weiteren Saugärten aufzuweisen hat: Lausaer, Liegauer, Langebrücker und Rossendorfer Saugarten. Oeder kennt noch einen »Garten« am Schnittpunkt von Bautzener Straße und Prießnitzbach.

[37]

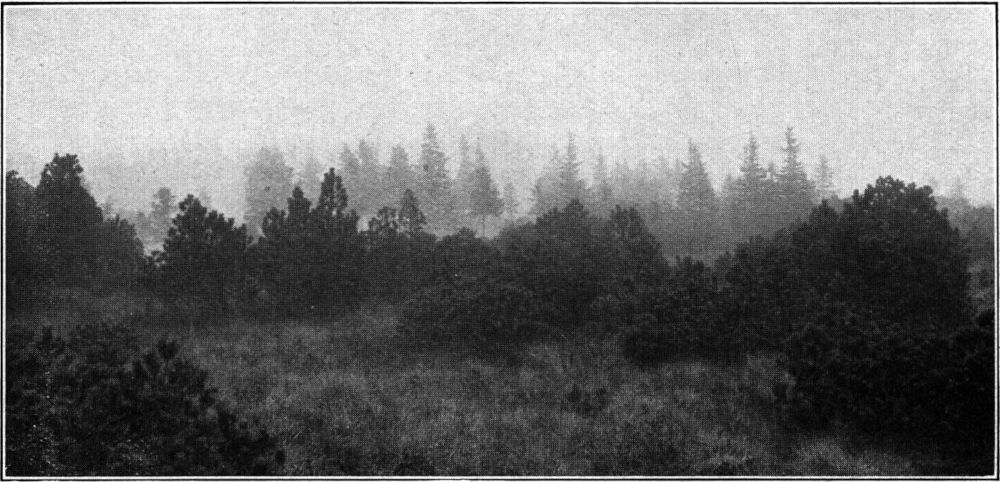

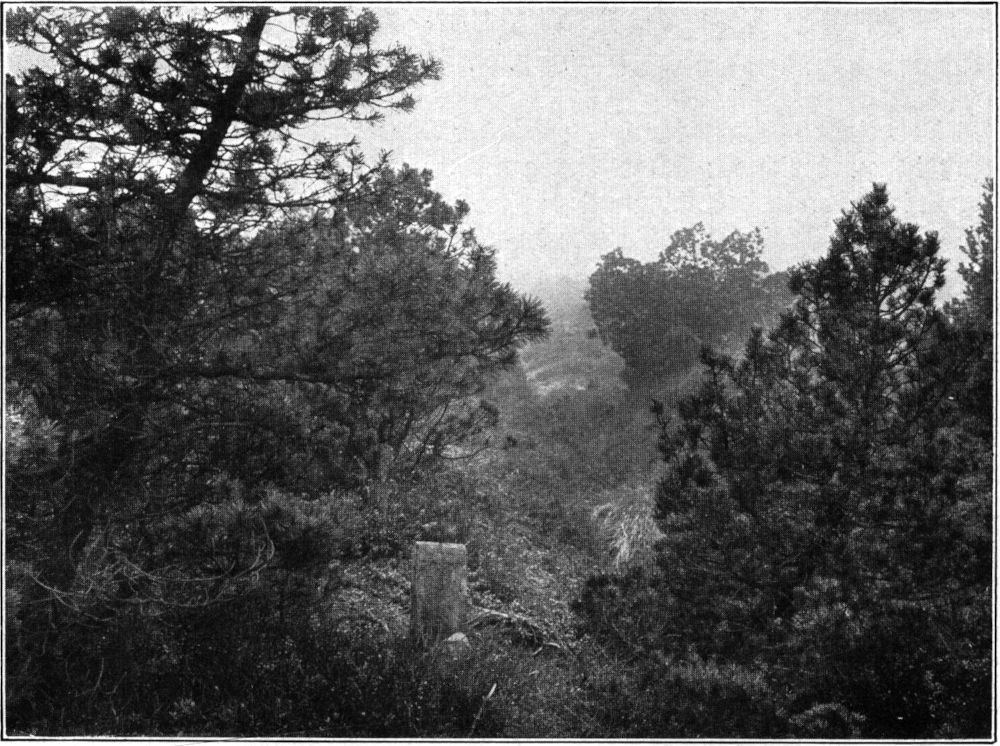

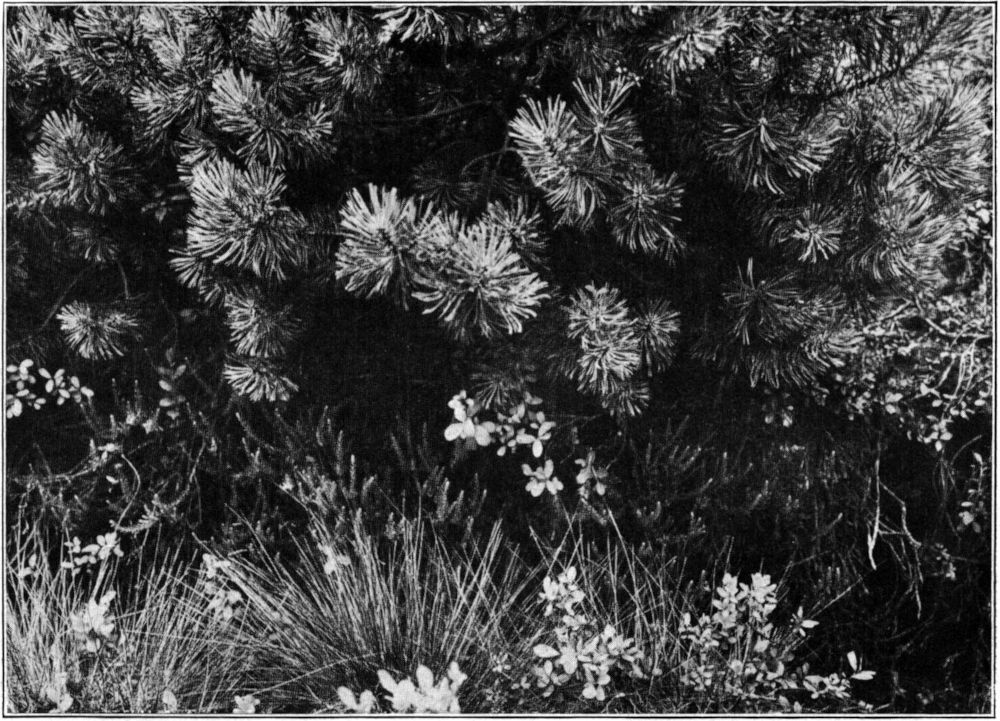

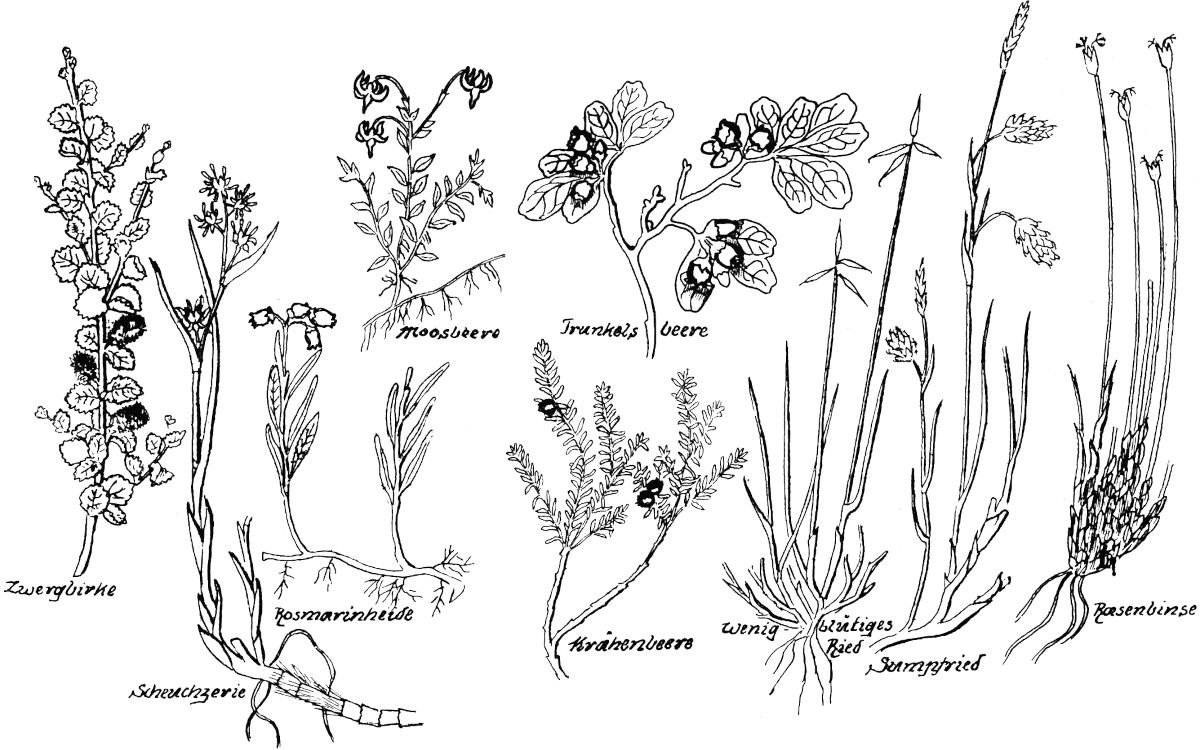

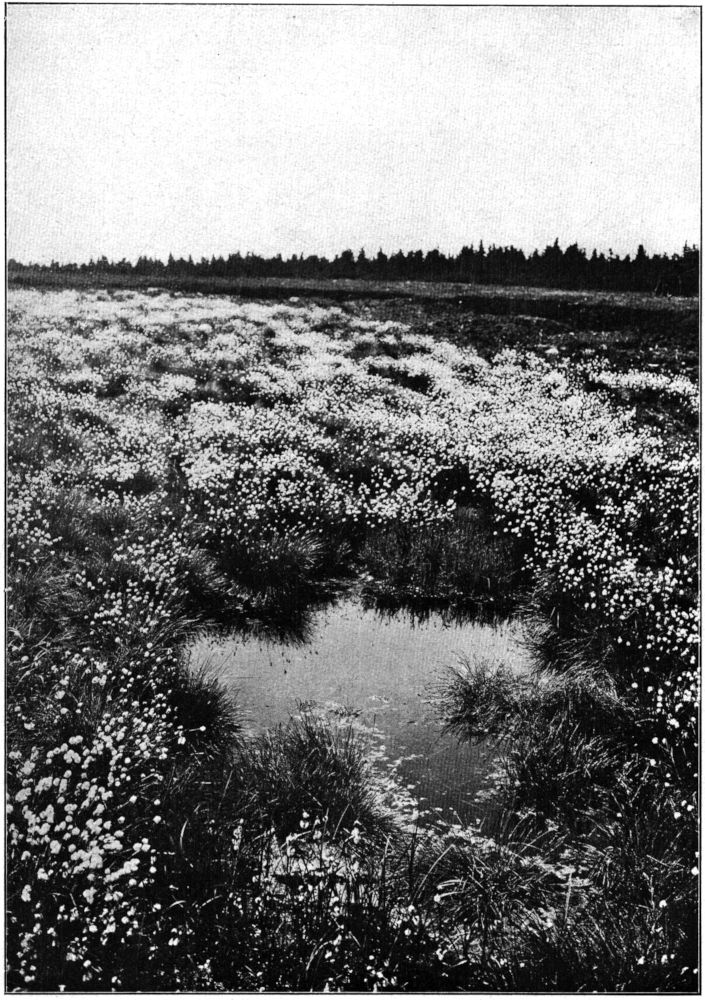

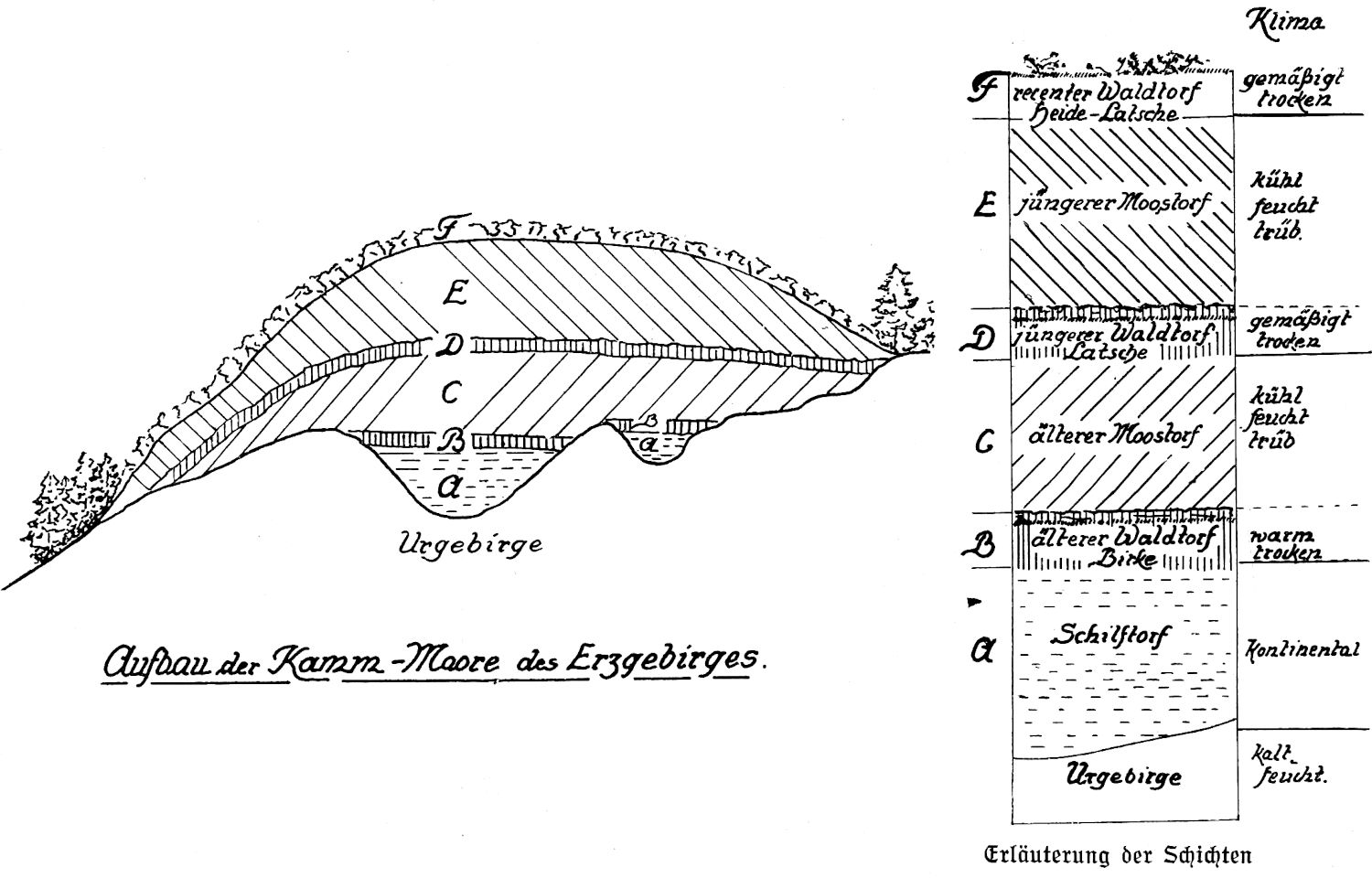

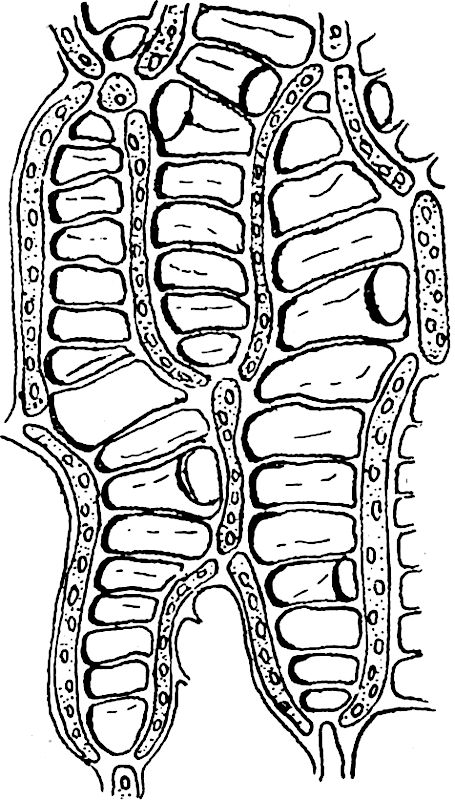

Von Prof. Dr. A. Naumann

Mit Aufnahmen des Landesvereins Sächsischer Heimatschutz