On peut cliquer sur les illustrations pour les agrandir.

DE

SAINT-LOUIS

A

TRIPOLI

PAR LE LAC TCHAD

16844. — L.-Imprimeries réunies, rue Mignon, 2, Paris.

DE

SAINT-LOUIS

A

TRIPOLI

PAR LE LAC TCHAD

VOYAGE AU TRAVERS DU SOUDAN ET DU

SAHARA

ACCOMPLI PENDANT LES ANNÉES 1890-91-92

PAR

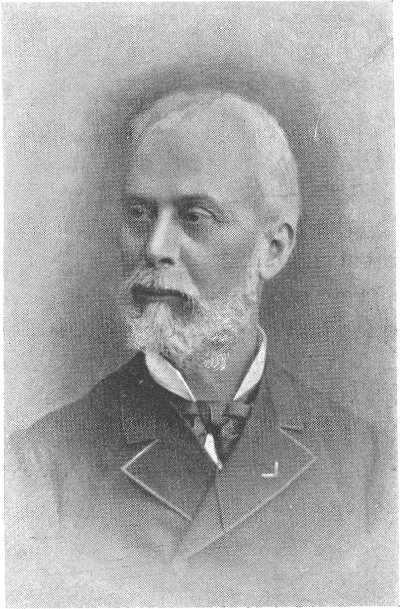

Le Lieut-Colonel P.-L. MONTEIL

De l’Infanterie de marine

Préface

de M. le Vte MELCHIOR DE VOGÜÉ

De l’Académie française

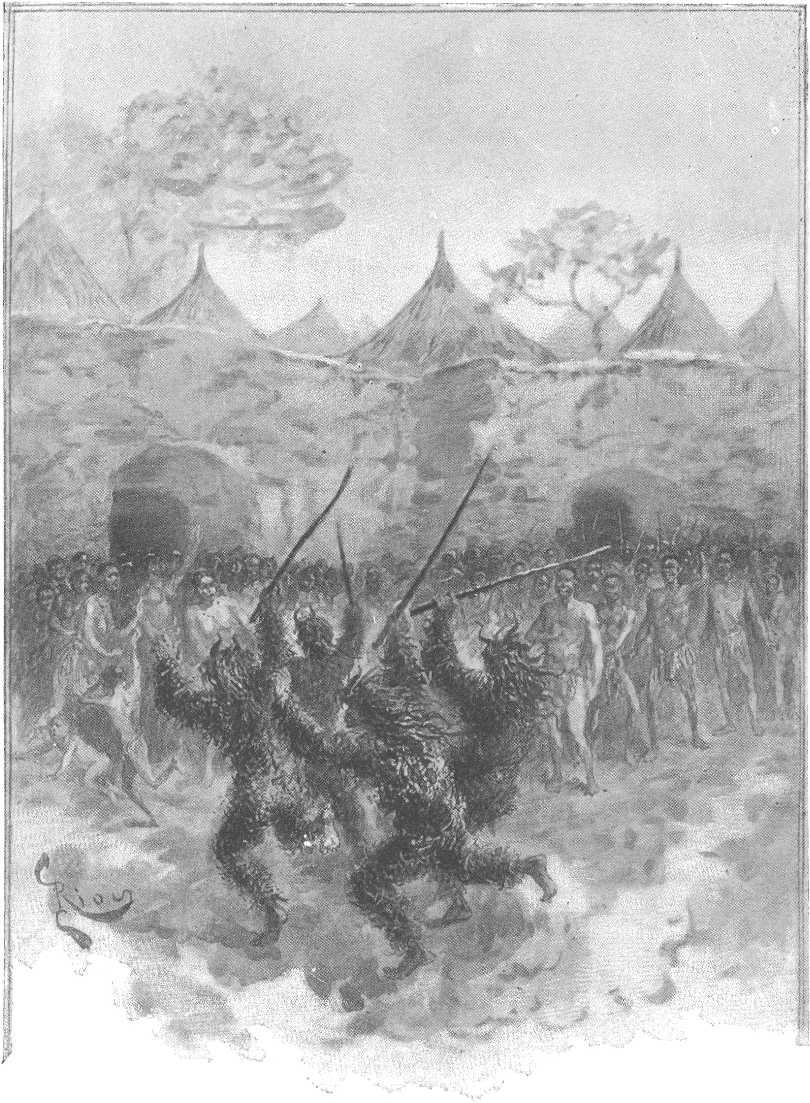

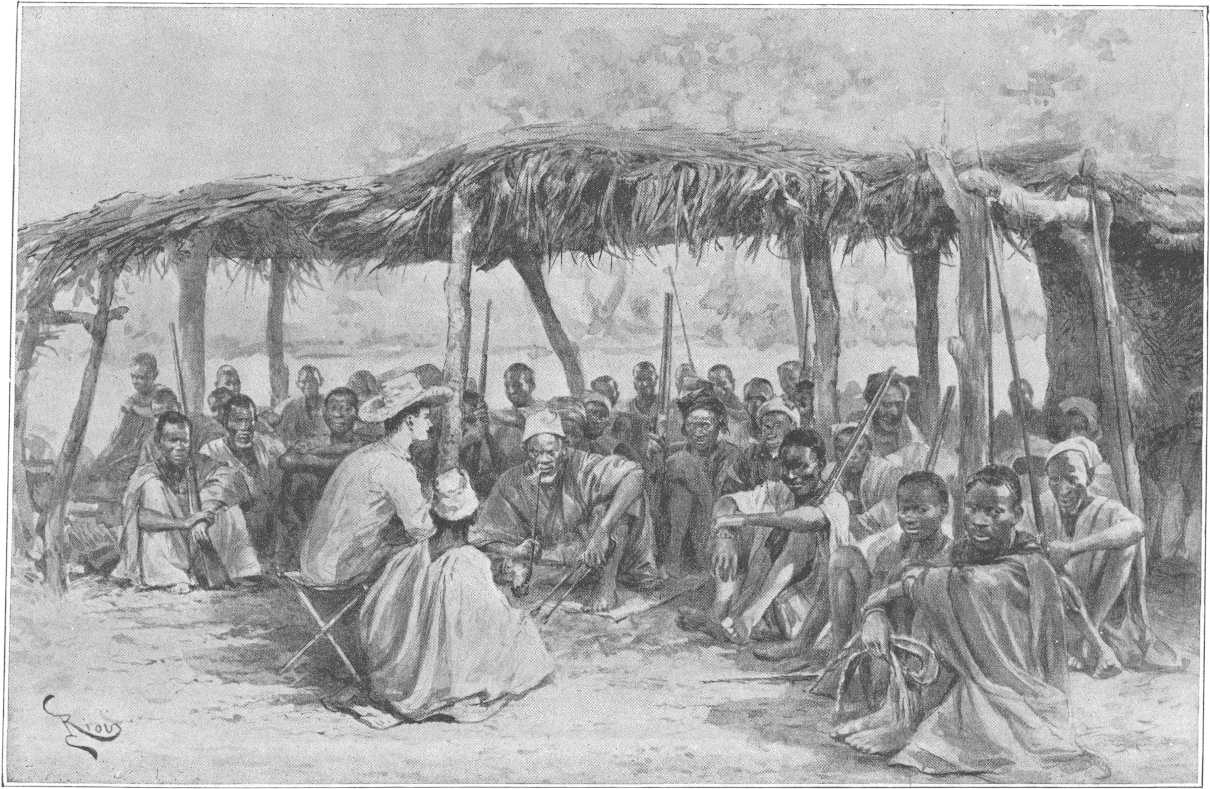

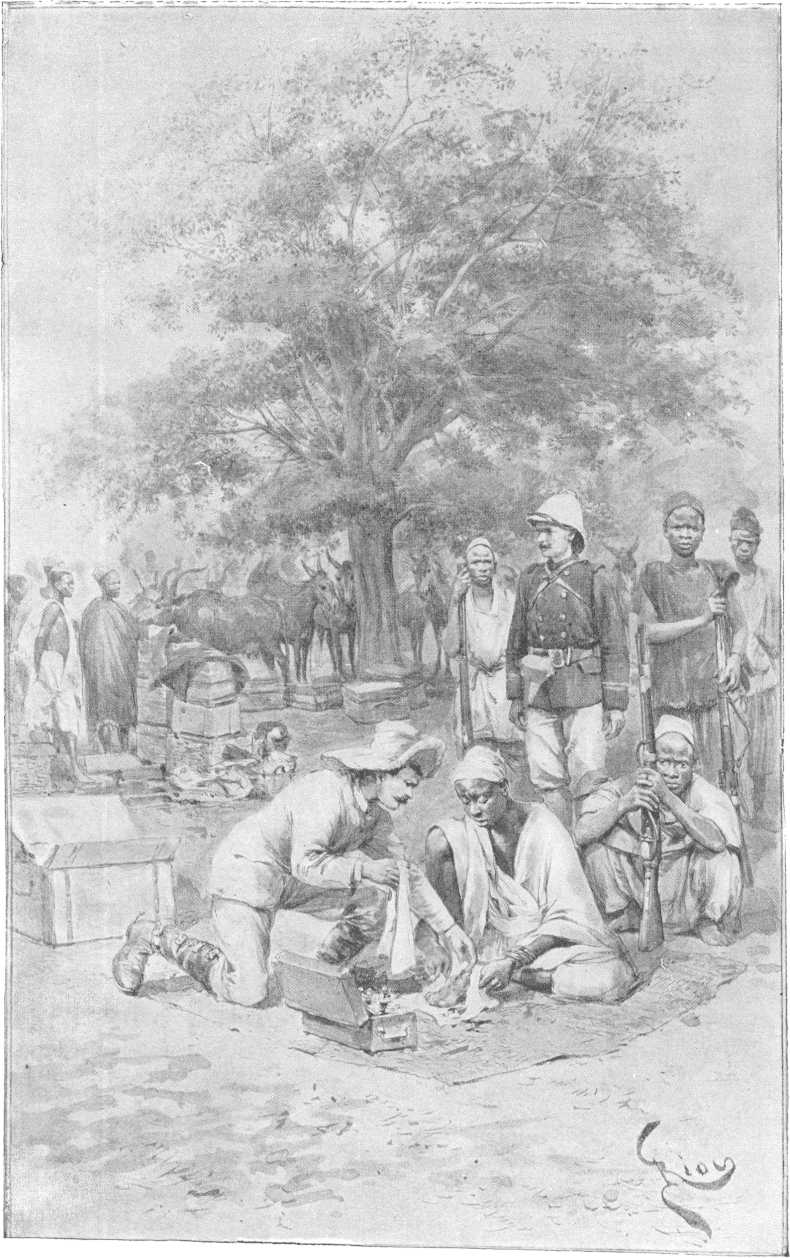

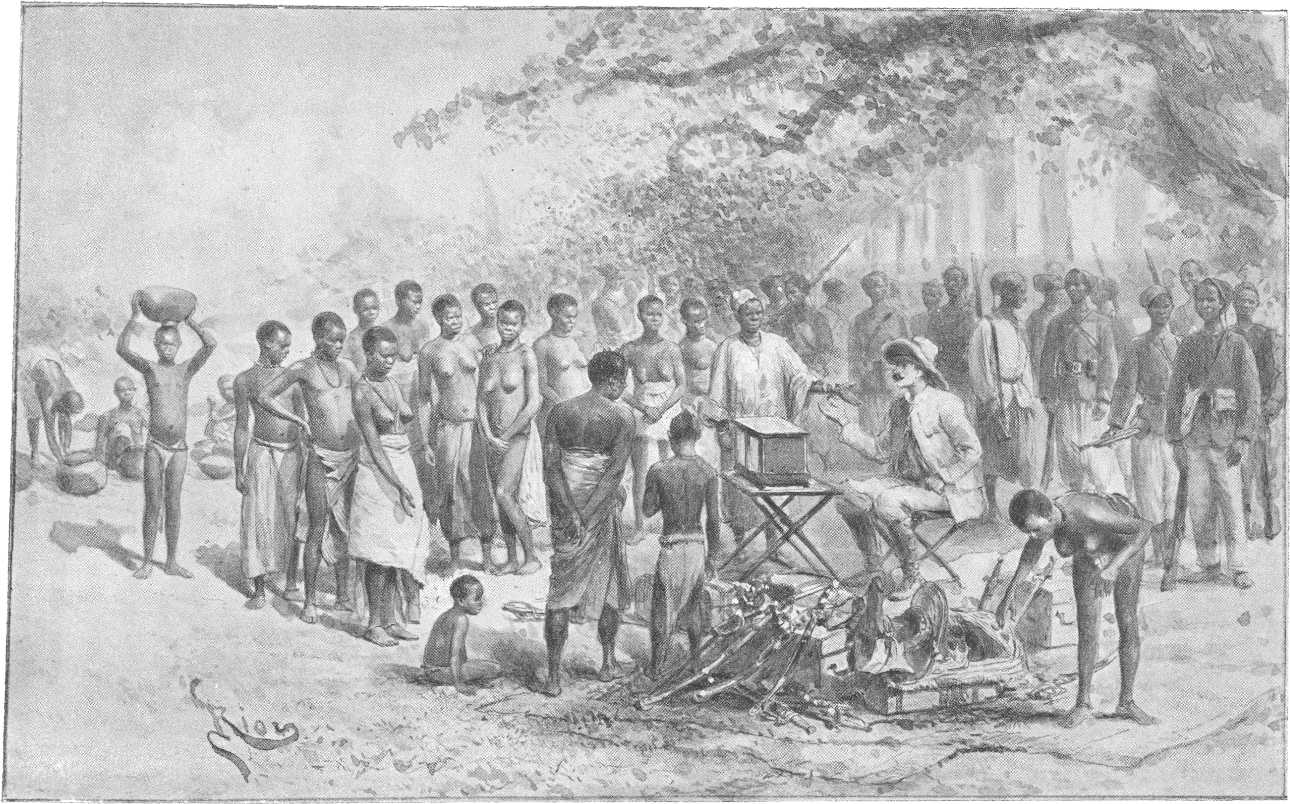

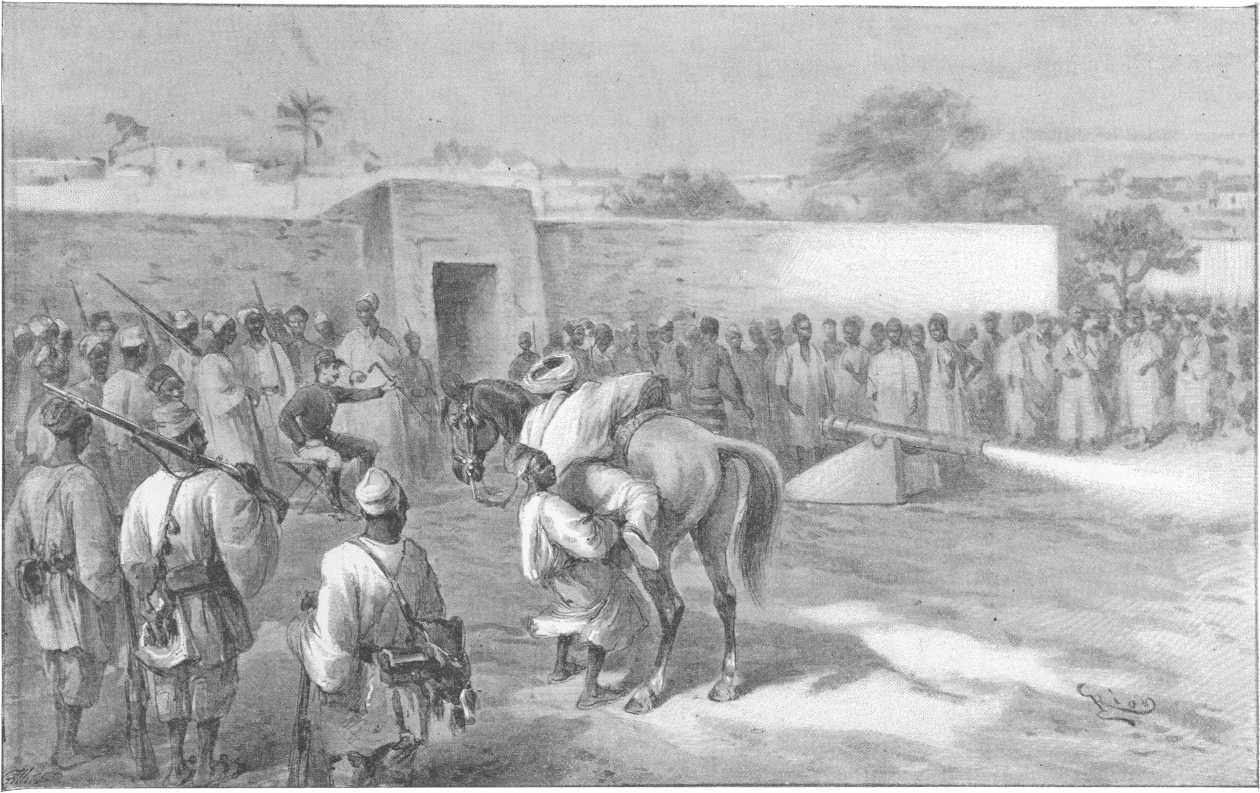

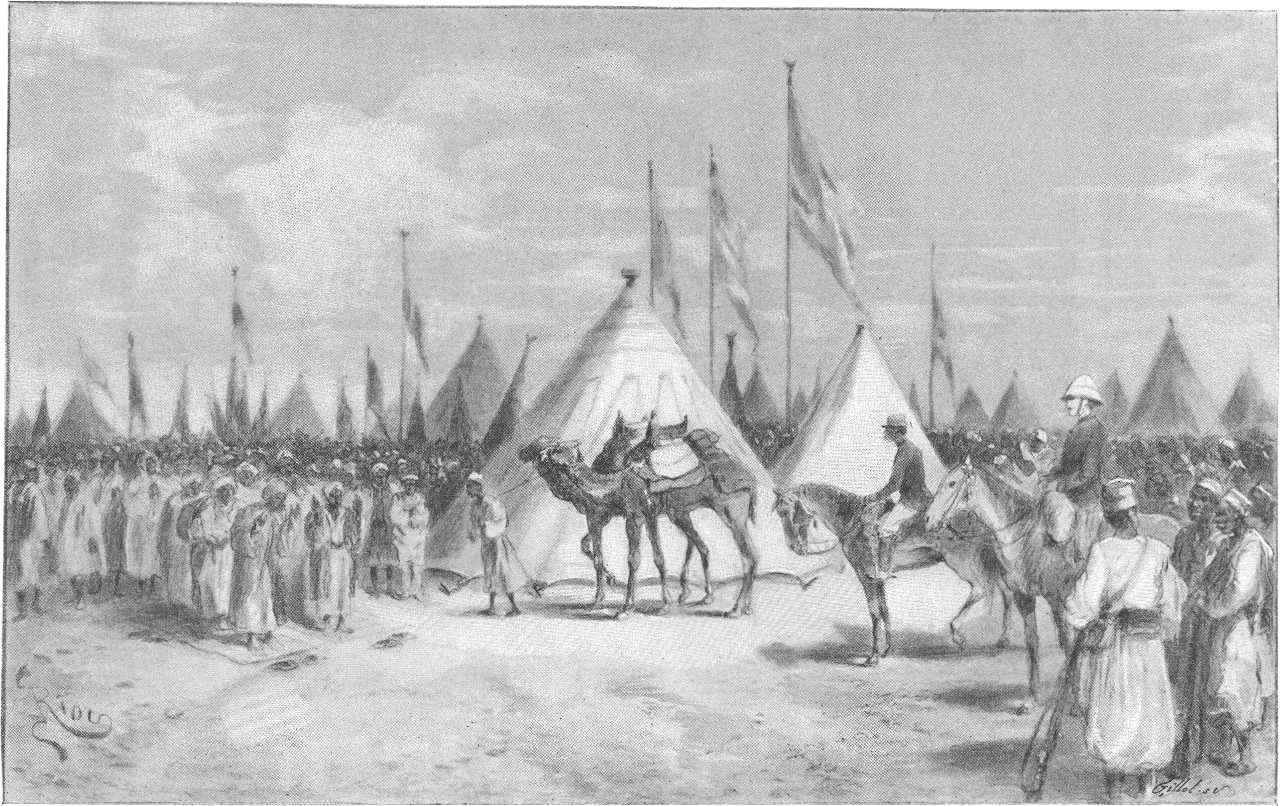

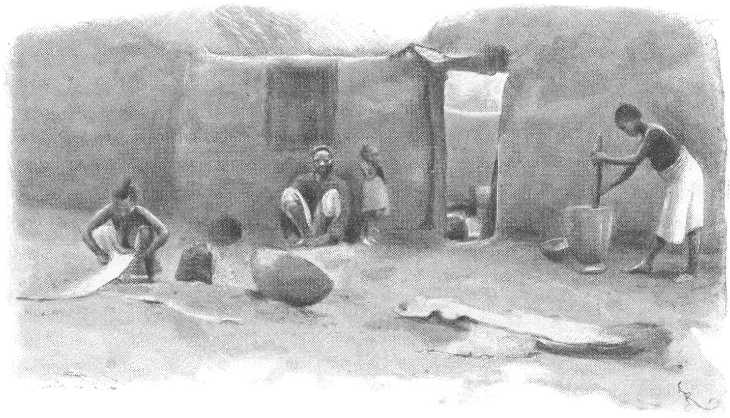

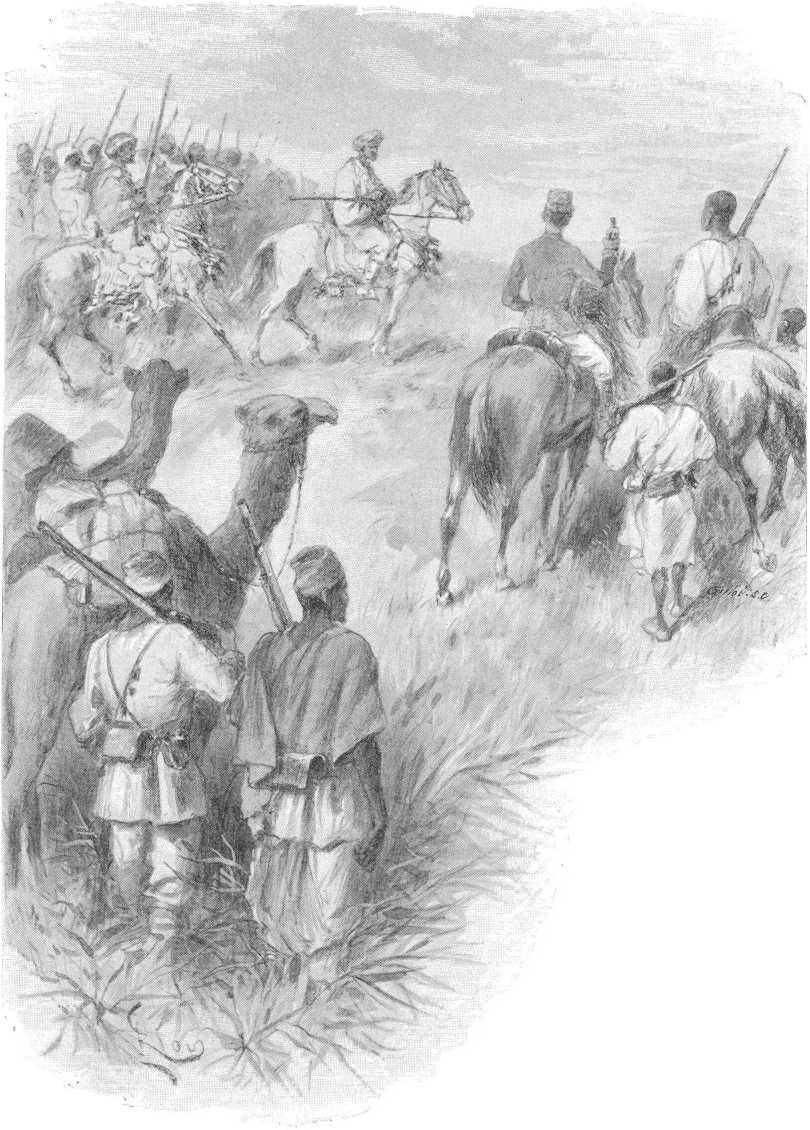

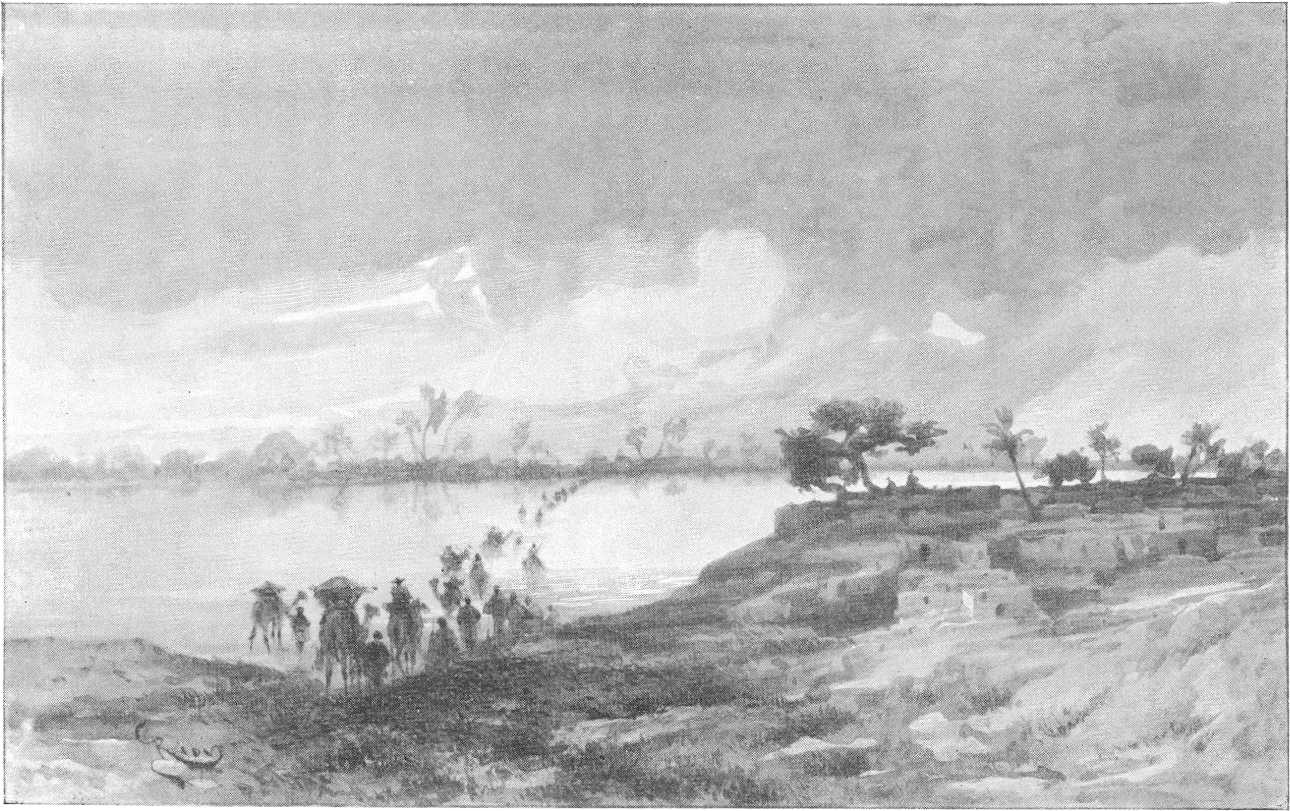

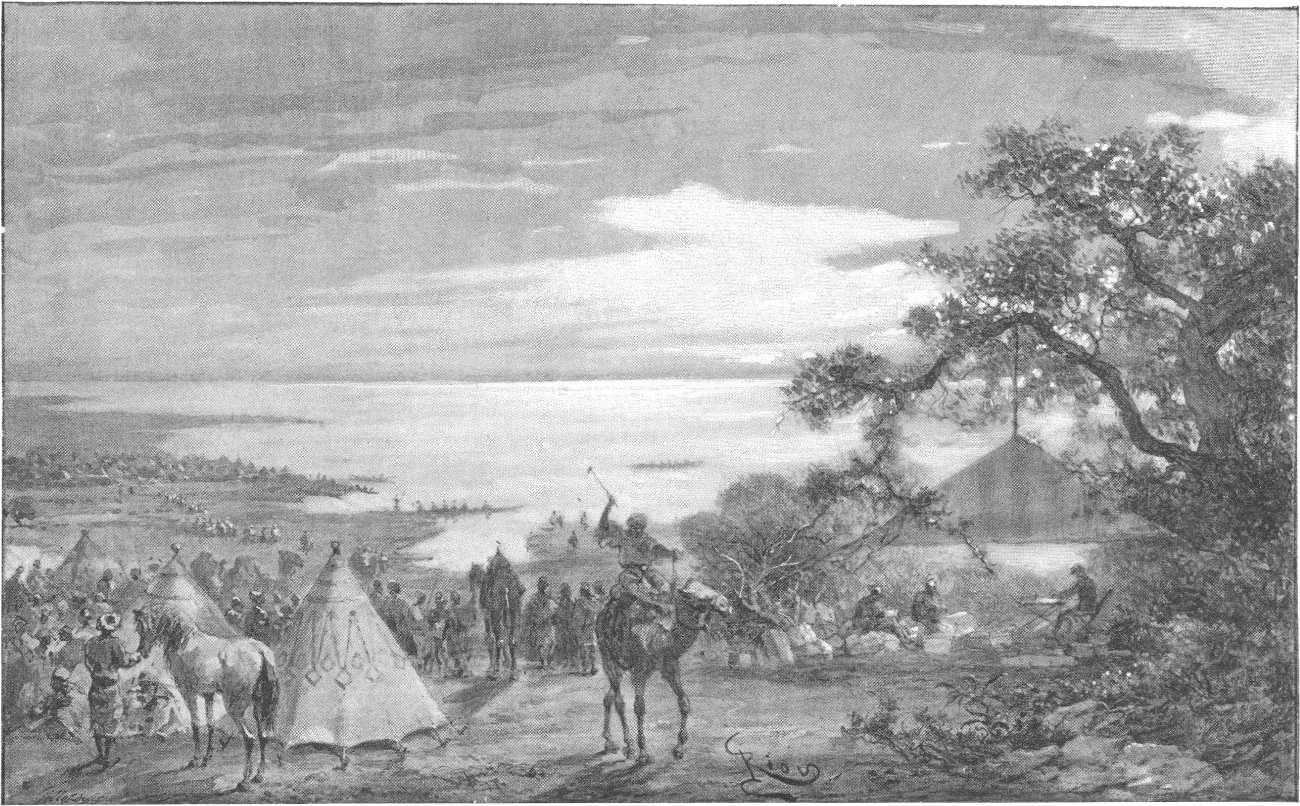

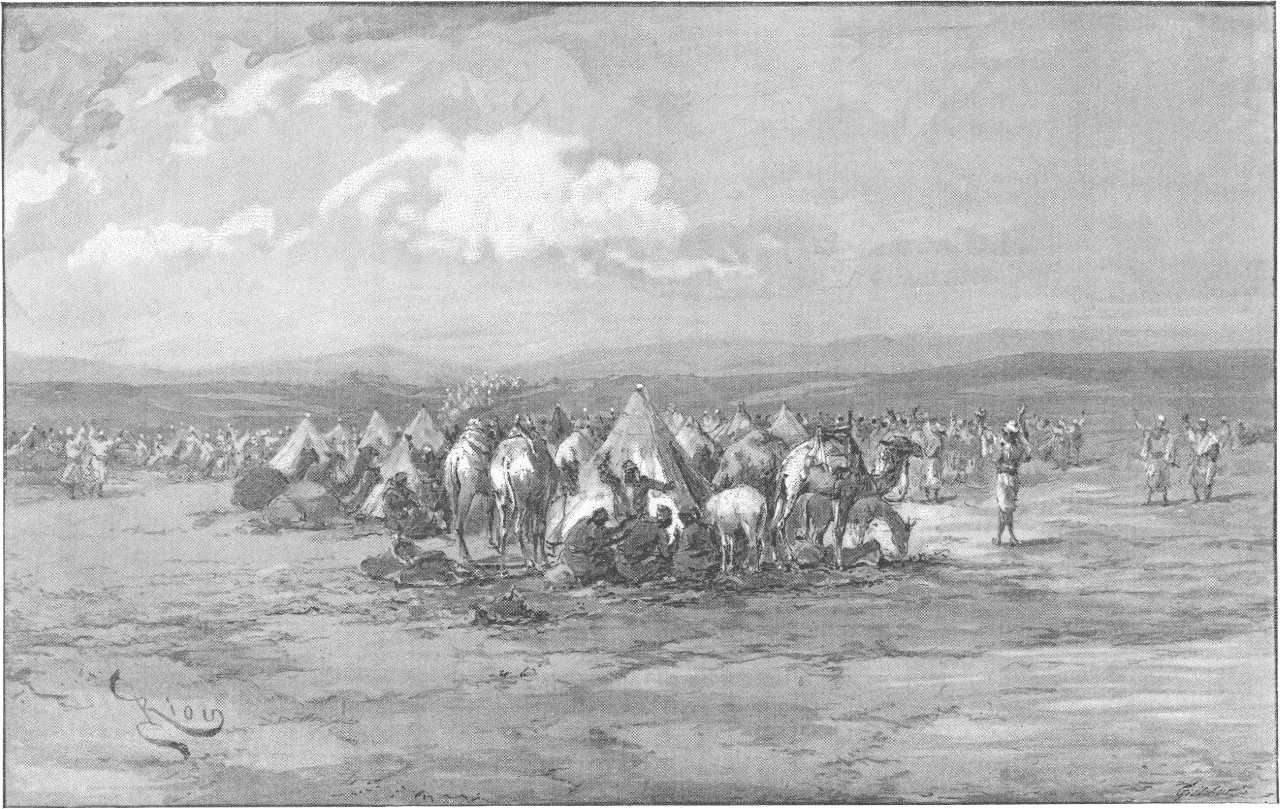

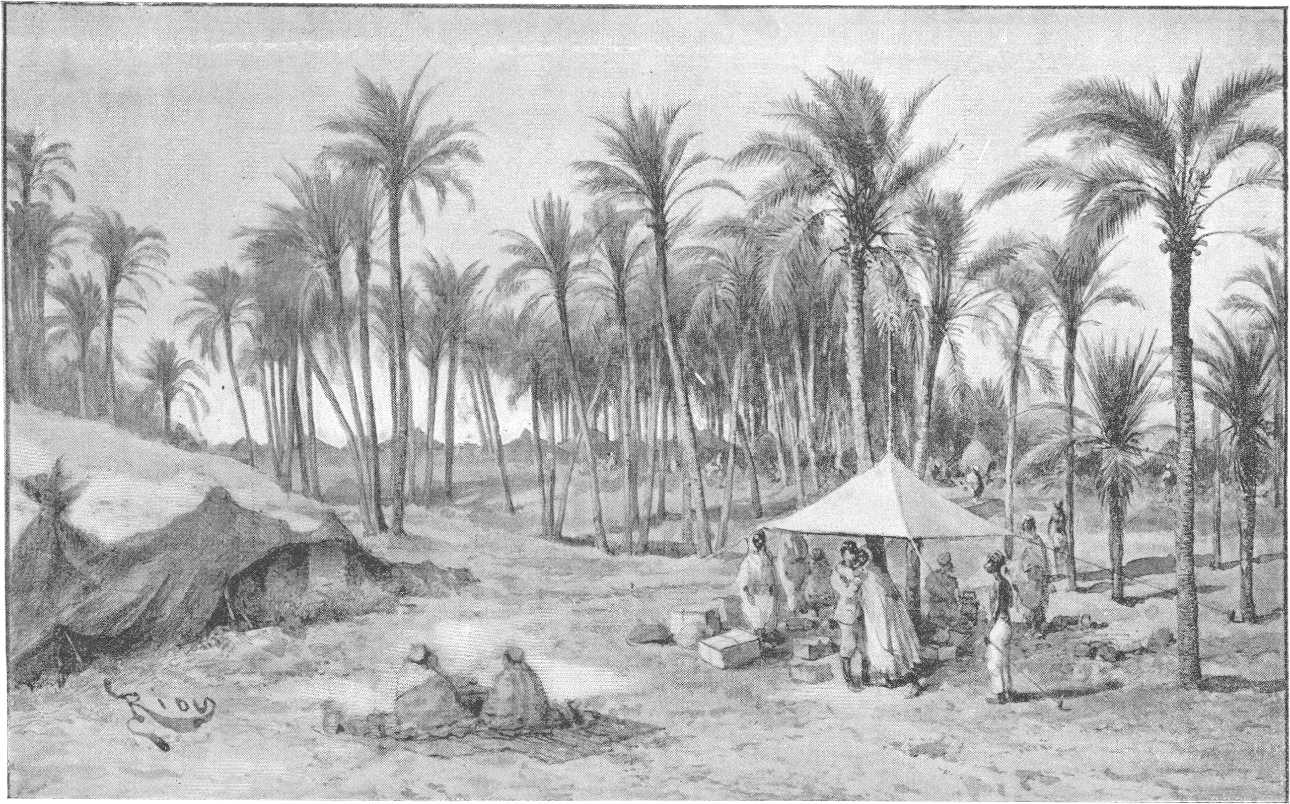

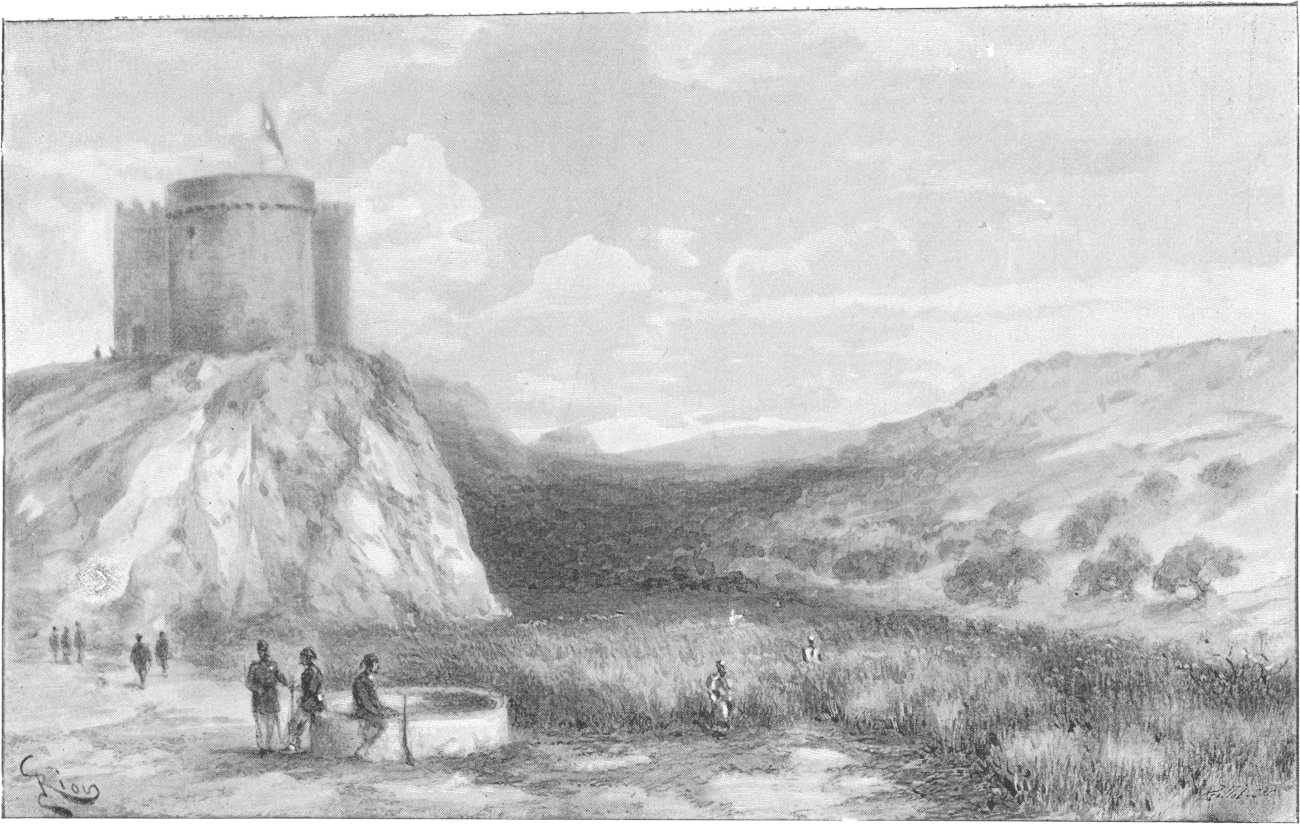

ILLUSTRATIONS DE RIOU

D’après le texte et les documents du

lieutenant-colonel Monteil

et les photographies du commandant Quiquandon

PARIS

ANCIENNE LIBRAIRIE GERMER BAILLIÈRE &

Cie

FÉLIX ALCAN, ÉDITEUR

108, boulevard Saint-Germain, 108

Tous droits réservés

AVANT-PROPOS

Le livre que je présente aujourd’hui au public est le récit de mon exploration au travers du Soudan et du Sahara pendant les années 1890, 1891 et 1892.

J’ai dû obéir en l’écrivant à deux nécessités contradictoires : la première a été de donner satisfaction, dans le plus court laps de temps possible, aux nombreuses sollicitations que je recevais de toutes parts ; la seconde a été de mener à terminaison le livre entrepris au milieu des travaux multiples auxquels j’ai dû consacrer la plus grande part de mon activité depuis mon retour en France.

Cette dernière nécessité m’a empêché de donner tout le développement désirable à certaines parties d’ordre scientifique, telles que climatologie, ethnographie, linguistique, etc. ; je dois les réserver pour charmer mes futurs loisirs, quand le Gouvernement de mon pays voudra bien songer à m’en octroyer.

Tel qu’il est avec ses imperfections, mon livre est une œuvre de bonne foi, c’est un récit véridique de ce que j’ai vu et observé ; je[II] compte sur les belles illustrations de mon ami Riou pour le rendre plus attrayant.

Je l’offre en hommage reconnaissant à tous les Français dont le cœur a tressailli d’aise à l’annonce de mon retour, pour les remercier des touchants témoignages d’estime et d’affection dont ils m’ont comblé.

P.-L. MONTEIL.

8 octobre 1894.

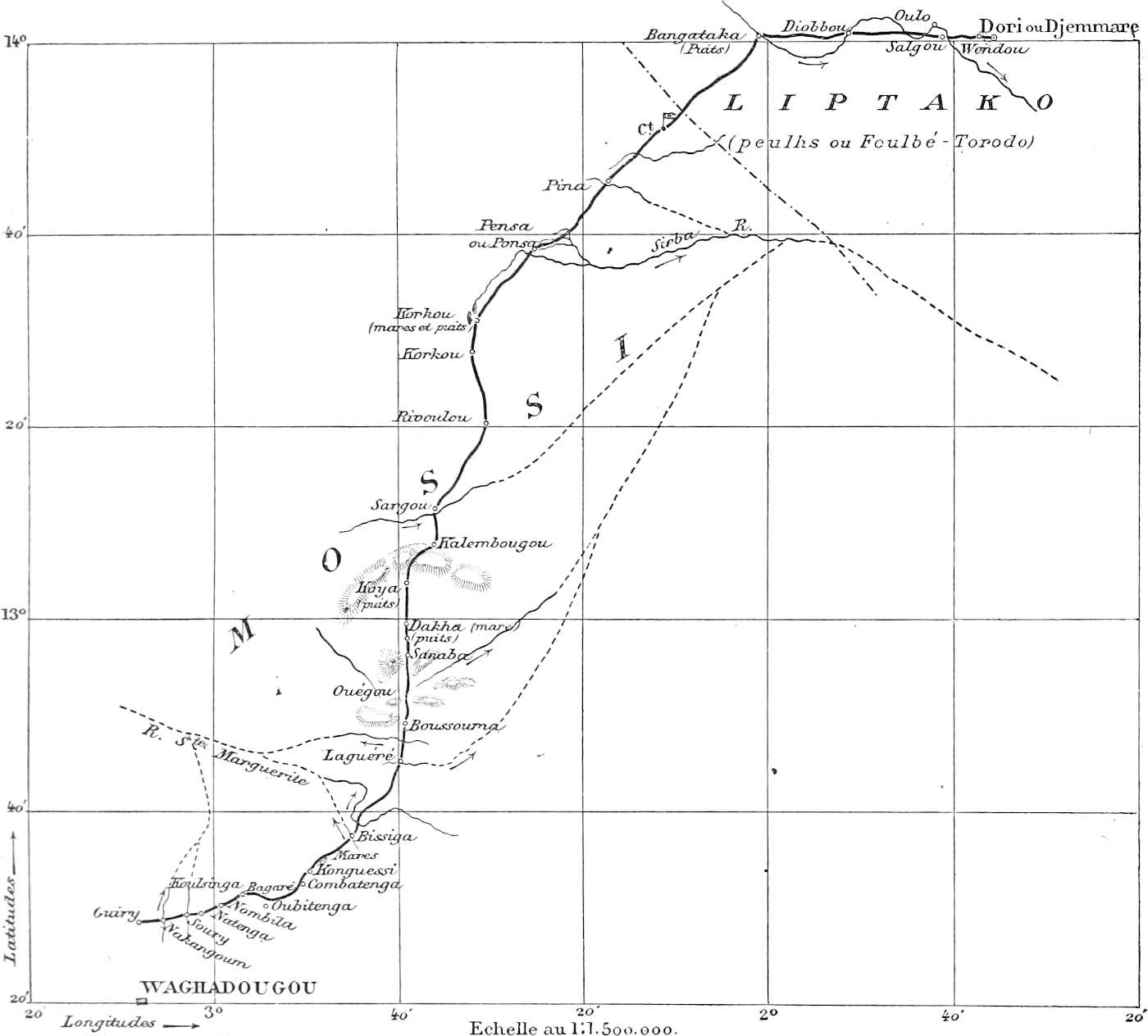

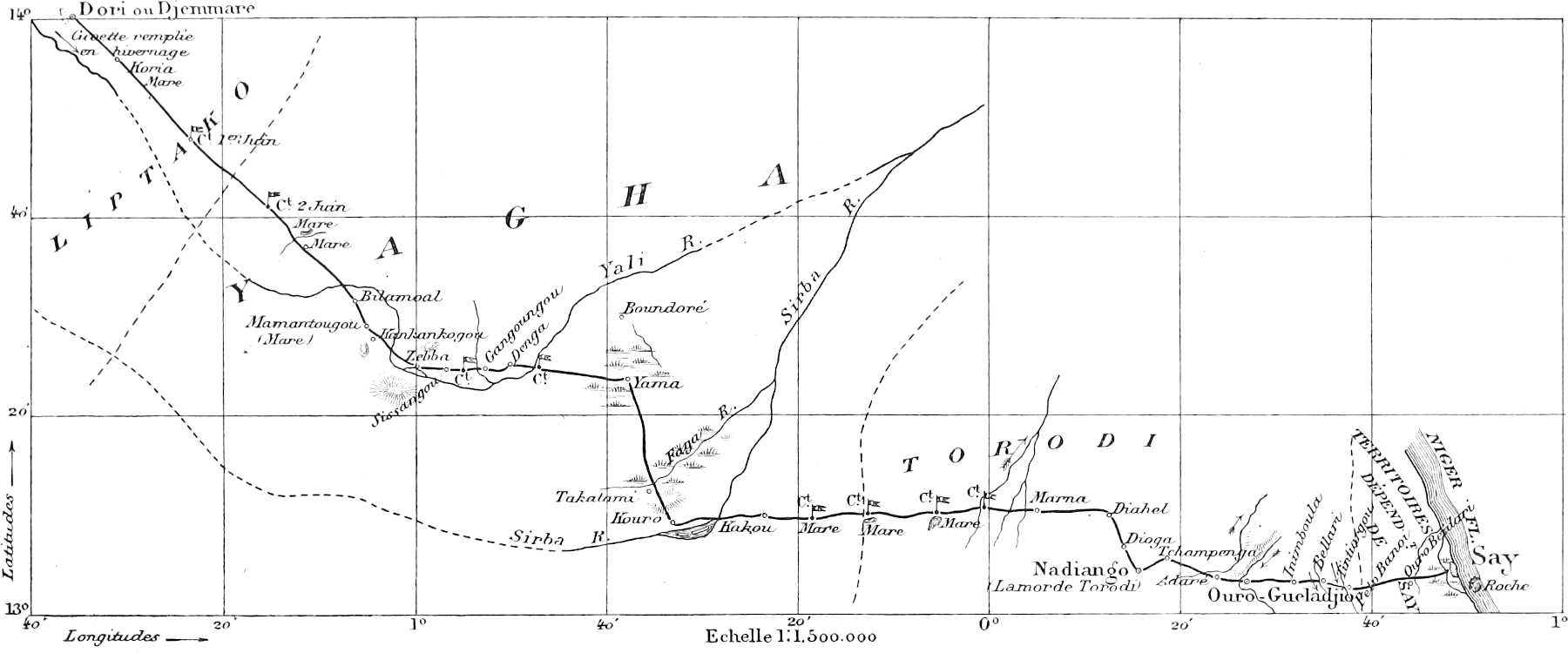

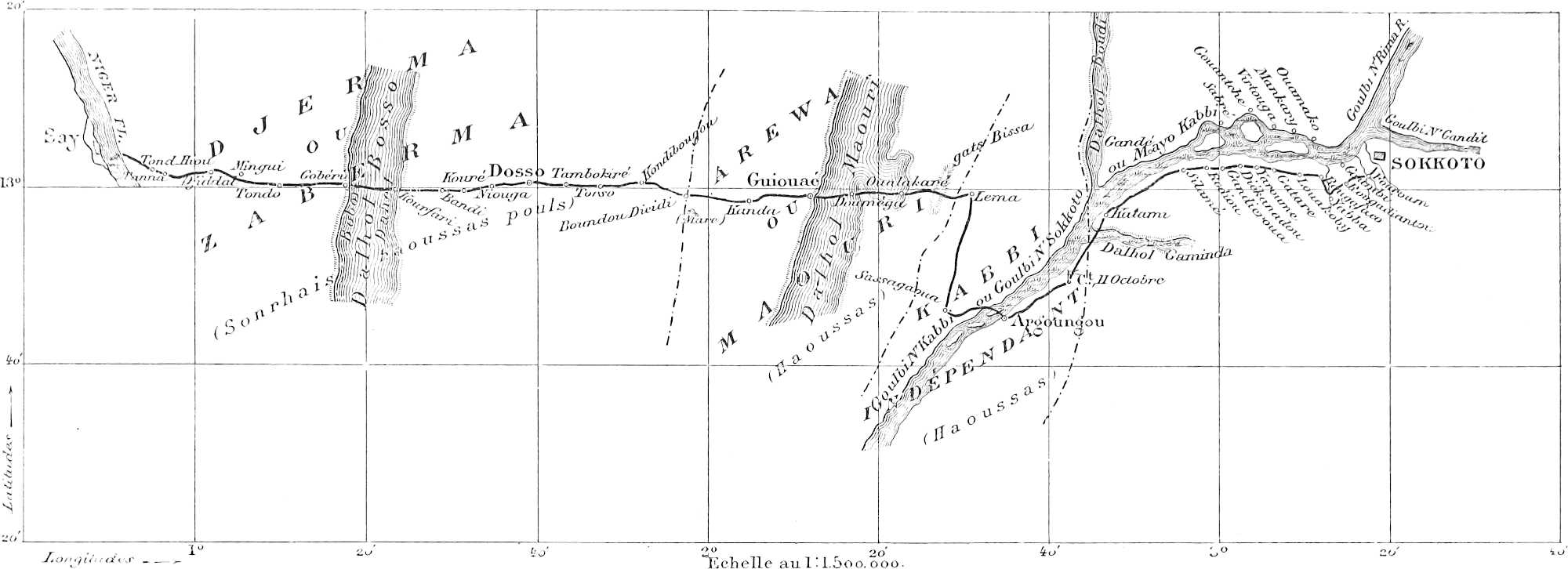

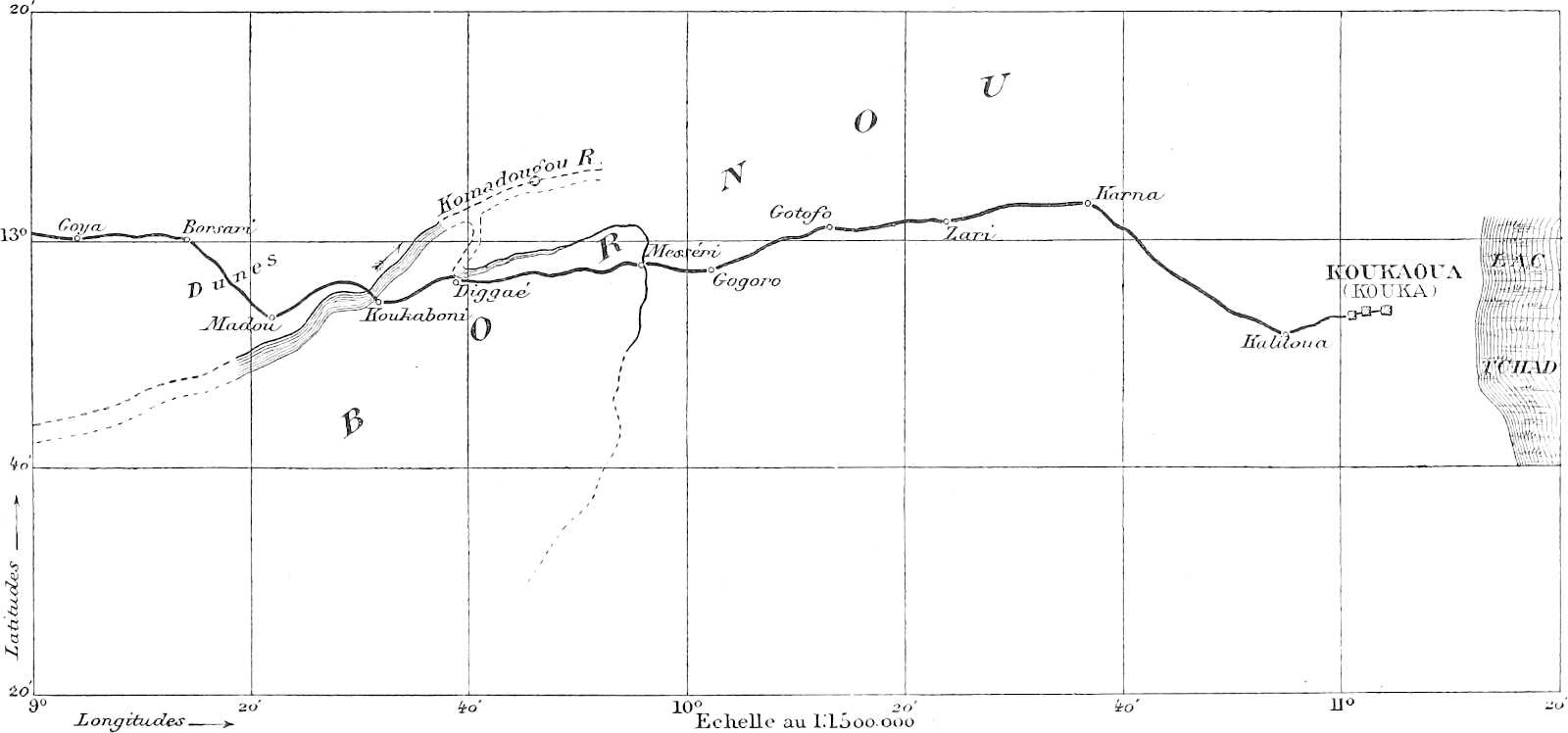

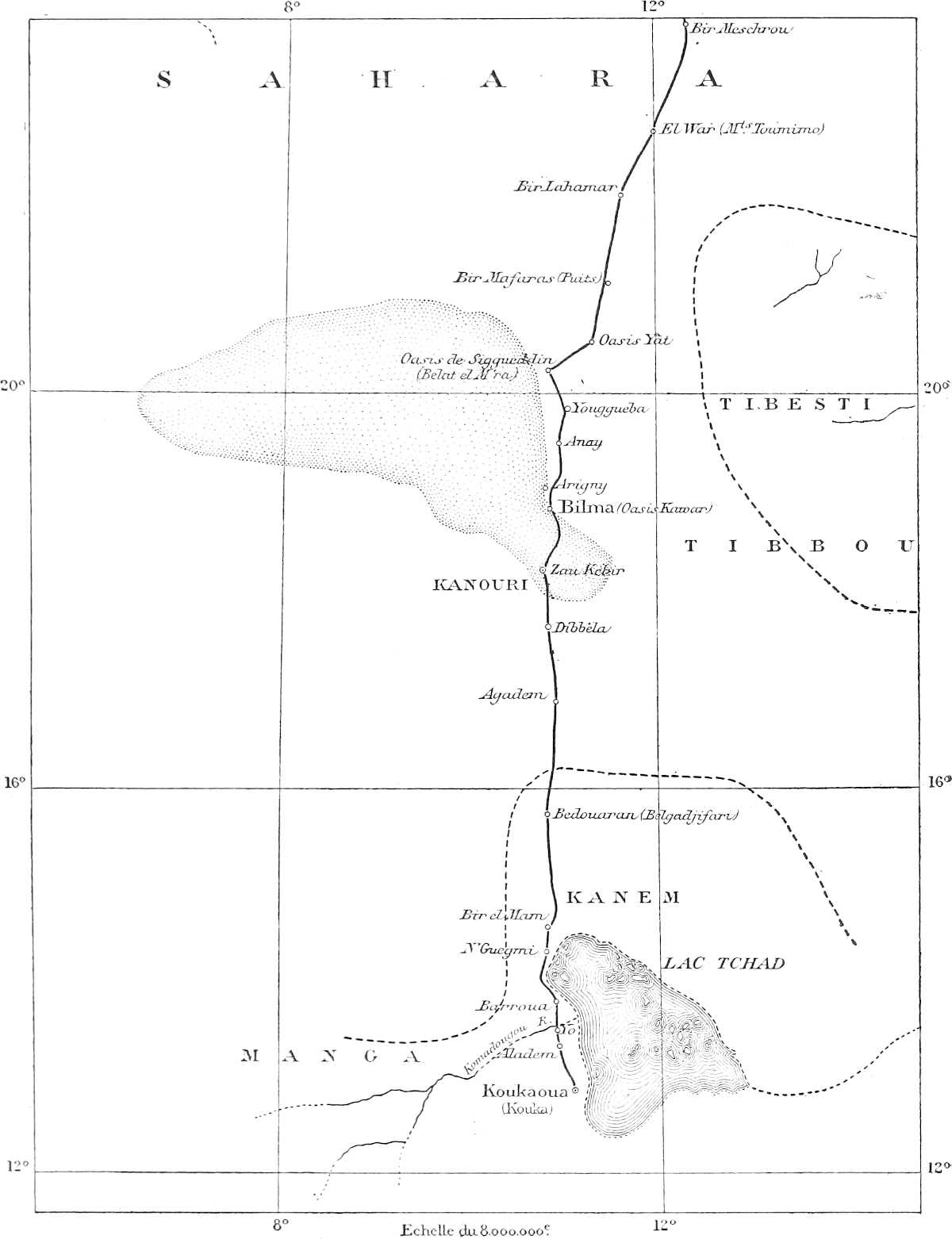

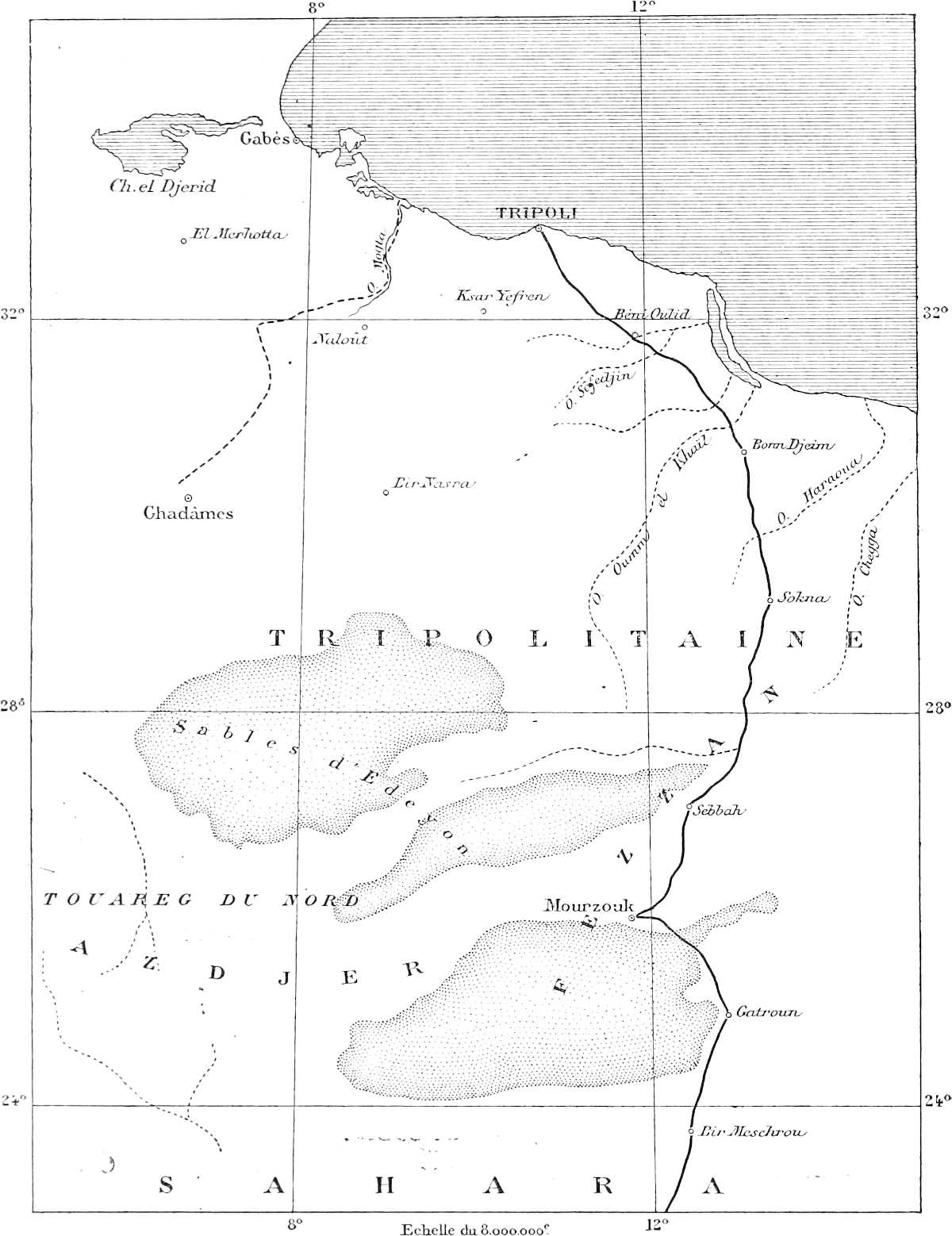

POUR LE LIVRE DU SOLDAT ABSENT

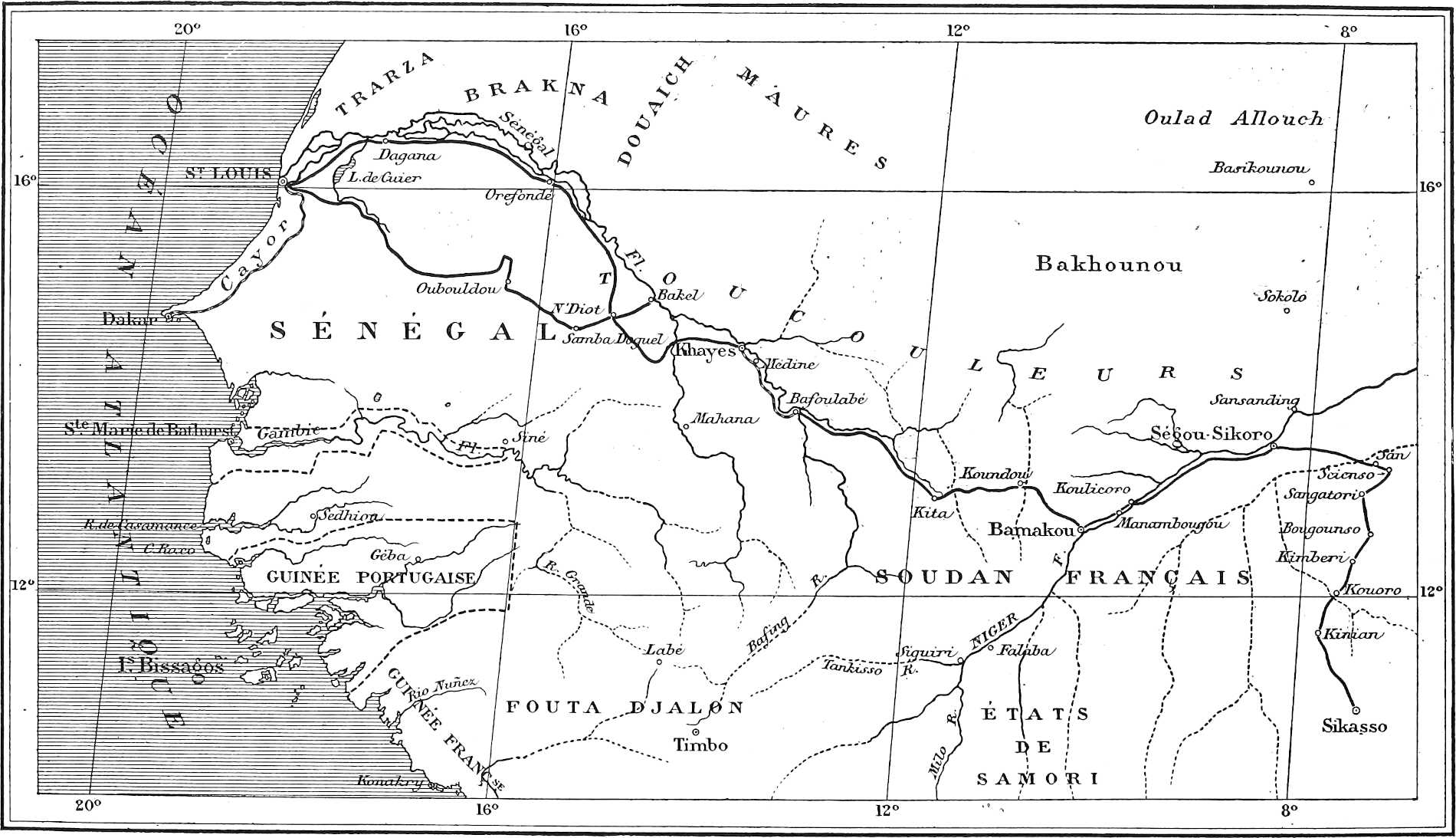

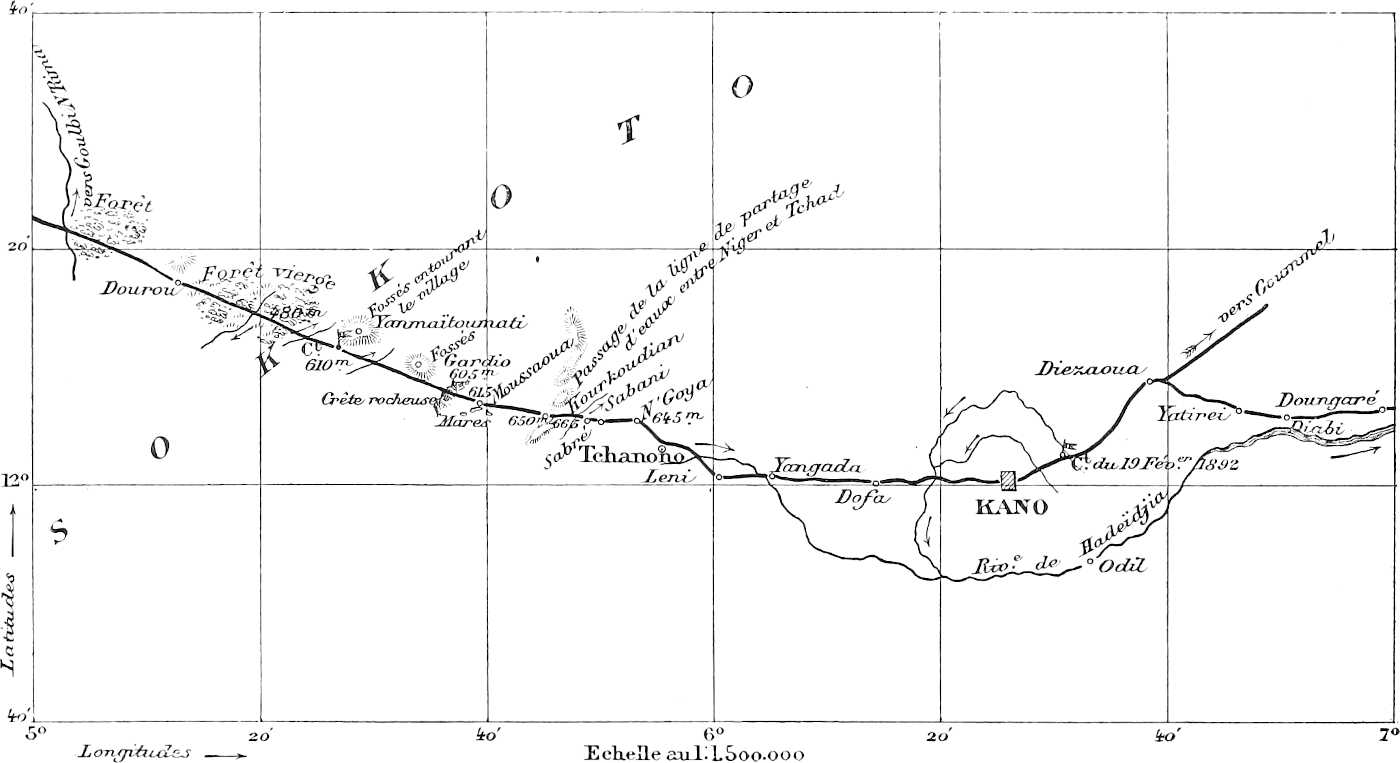

On sait que la convention du 5 août 1890, passée entre l’Angleterre et la France, délimitait les zones d’influence dans le Soudan central suivant une ligne idéale tirée de Say, sur le Niger, à Barroua, sur le lac Tchad. Nous plaisantions alors volontiers cette ligne idéale, prolongée à travers des pays que nul n’avait revus depuis quarante ans, depuis les voyages d’Henri Barth, accomplis entre 1850 et 1855. Les récits de l’explorateur allemand étaient nos seules sources d’information sur ces États musulmans du Sokoto, qui s’étendent entre le Niger et le Bornou. Pour ce dernier pays et pour le bassin du Tchad, nous avions les itinéraires de Vogel et de Beurmann, assassinés à l’orient du lac vers la même époque, les relations plus récentes de Rohlfs et de Nachtigal. Néanmoins, M. Élisée Reclus pouvait écrire naguère, dans son volume sur l’Afrique occidentale, qu’on ignorait si Kouka, la capitale du Bornou, n’avait pas été déplacée durant ces vingt dernières années. Barth avait trouvé dans cette partie du Soudan un climat tempéré, un sol fertile, de vastes cités, une civilisation relative ; chaînon intermédiaire entre les noirs des régions équatoriales et les Arabes des régions barbaresques, le Soudan central se[IV] rattachait à ces derniers par son commerce direct avec Tunis et Tripoli.

Les entreprises européennes ne pourront se promettre une rémunération avantageuse que le jour où elles auront accès à ces grands marchés du centre de l’Afrique, chez les riverains du Tchad et du Niger. Pour nous, maîtres de l’Algérie et du Soudan français, il était urgent de nous assurer cet accès ; il ne l’était pas moins de reconnaître la ligne frontière, acceptée un peu précipitamment, qui ne nous attribuait, d’après lord Salisbury, que « des terrains légers, très légers ; » c’est-à-dire, dans la pensée du noble lord, les premières roches des plateaux méridionaux du Sahara. En Afrique, chacun le sait, ces attributions platoniques restent subordonnées aux positions effectives, militaires ou commerciales, que les contendants se trouvent occuper, quand vient le moment de procéder à une délimitation plus sérieuse.

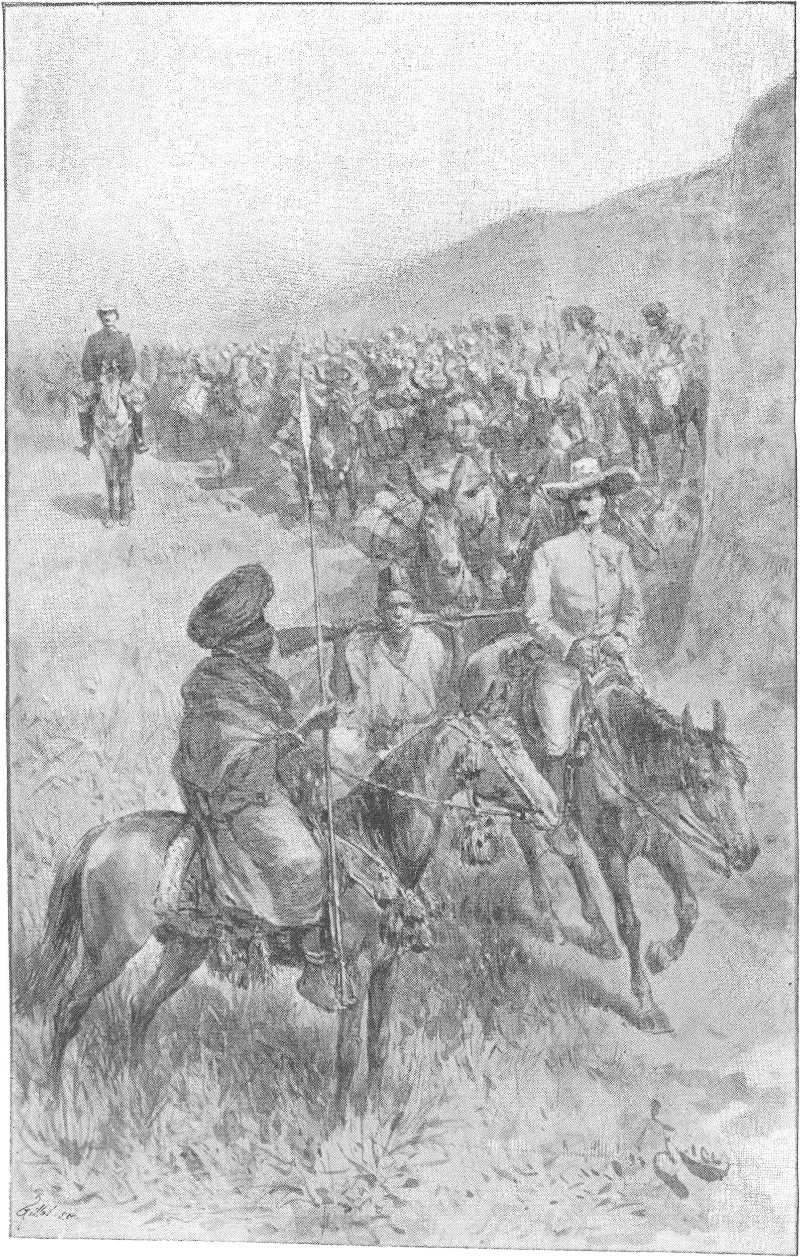

Le capitaine Monteil, de l’infanterie de marine, avait fait deux campagnes au Sénégal. Pénétré des nécessités que nous venons d’indiquer, il conçut le projet hardi de gagner Say par la boucle du Niger et de pousser ensuite jusqu’au Tchad. Les rares Européens qui virent le lac mystérieux, à des époques antérieures, y étaient descendus de la Tripolitaine : personne n’avait tenté de gagner le Tchad en partant des bords de l’Atlantique. Tout récemment, le major Mackintosh, envoyé par la Compagnie du Niger, était remonté du Bénin jusqu’aux frontières du Bornou ; là, il avait dû tourner bride, le Cheik lui ayant refusé l’entrée de ses États. Mis en éveil par les progrès et les compétitions des Européens, les peuples soudanais ne semblaient plus disposés à accueillir les émissaires de ces voisins entreprenants, comme ils accueillaient jadis l’inoffensif docteur Barth. Monteil, féru de son idée, vint solliciter une mission à Paris dans l’automne de 1890. Le Sous-Secrétariat des Colonies ouvrit un modeste crédit à l’officier et lui donna carte blanche.

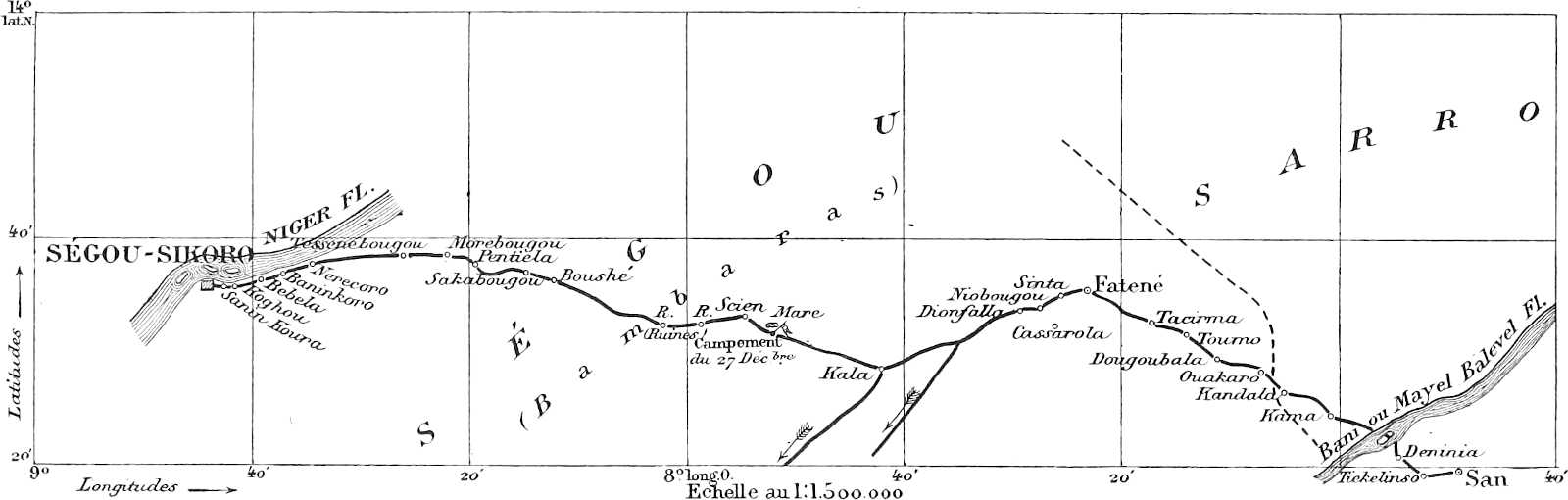

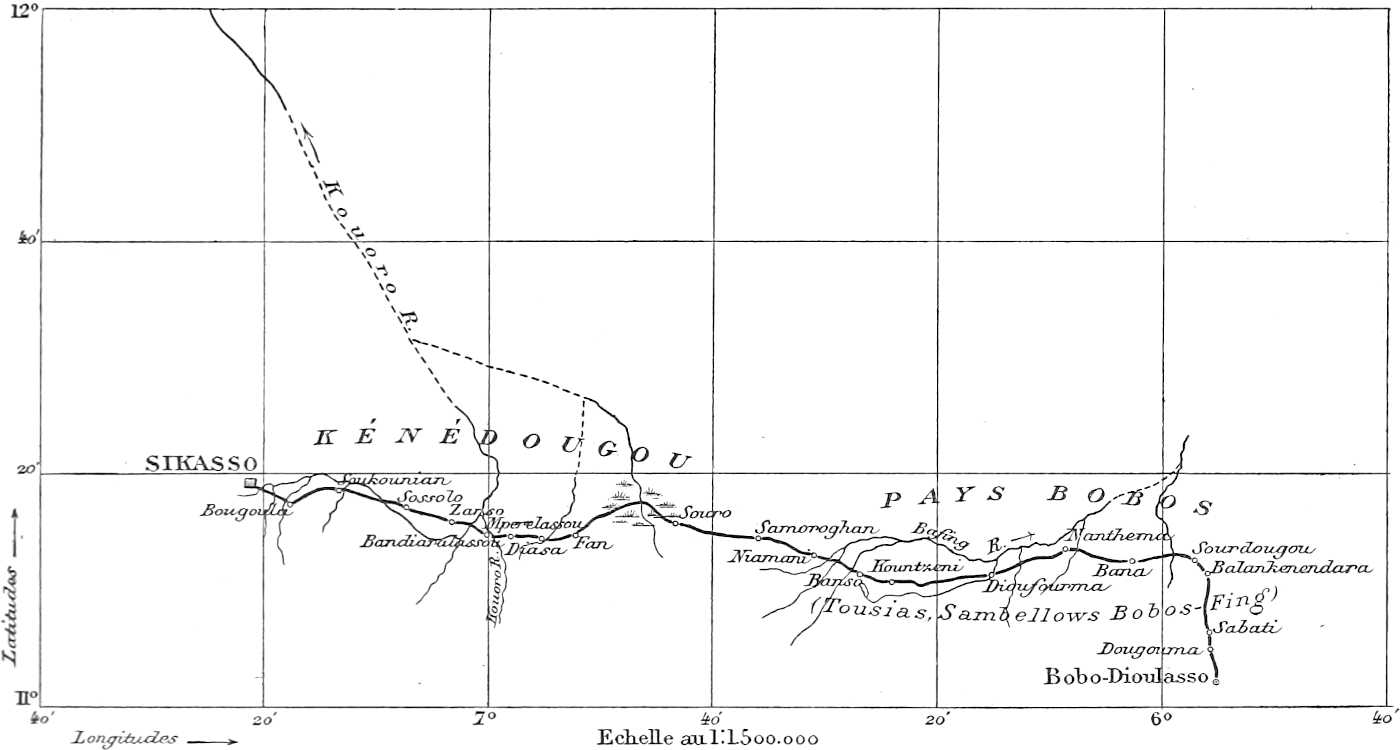

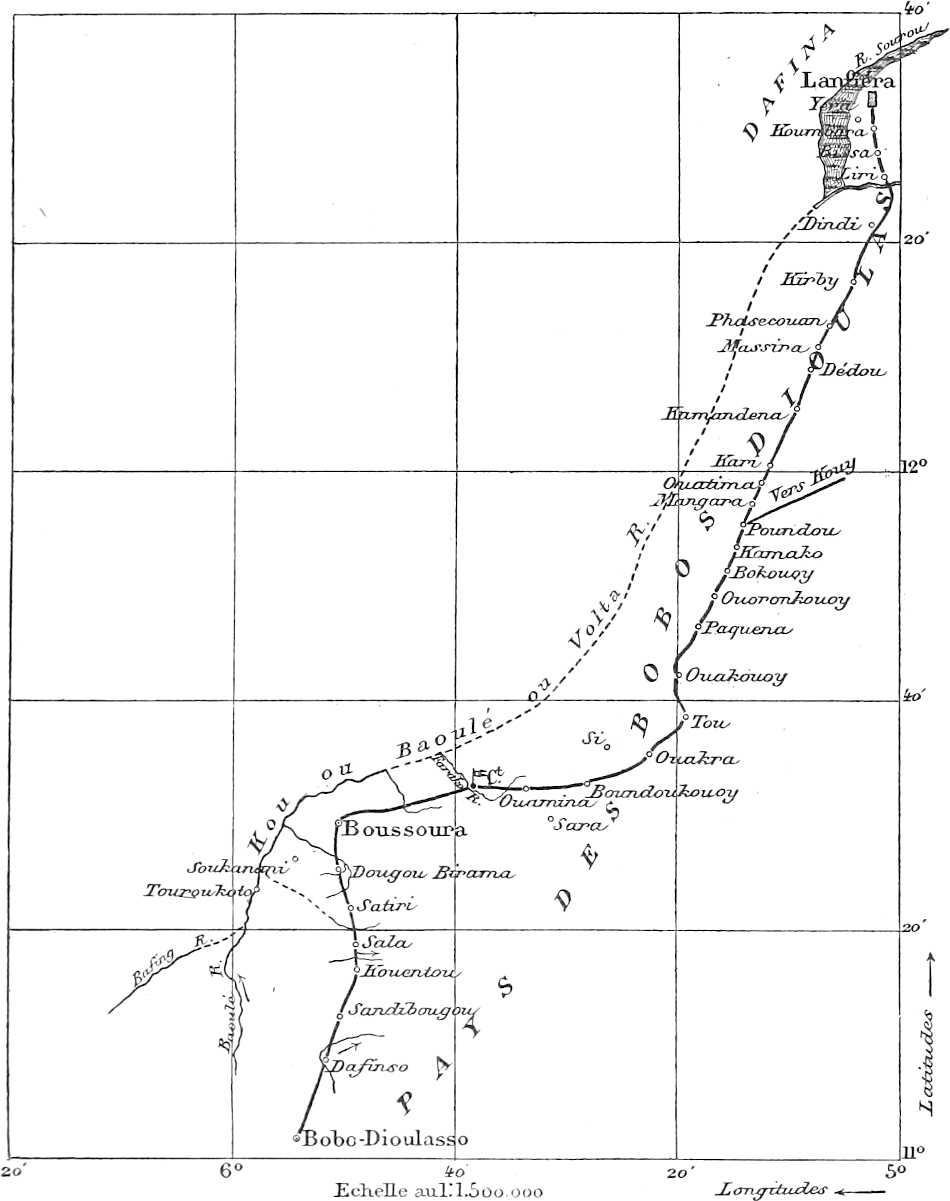

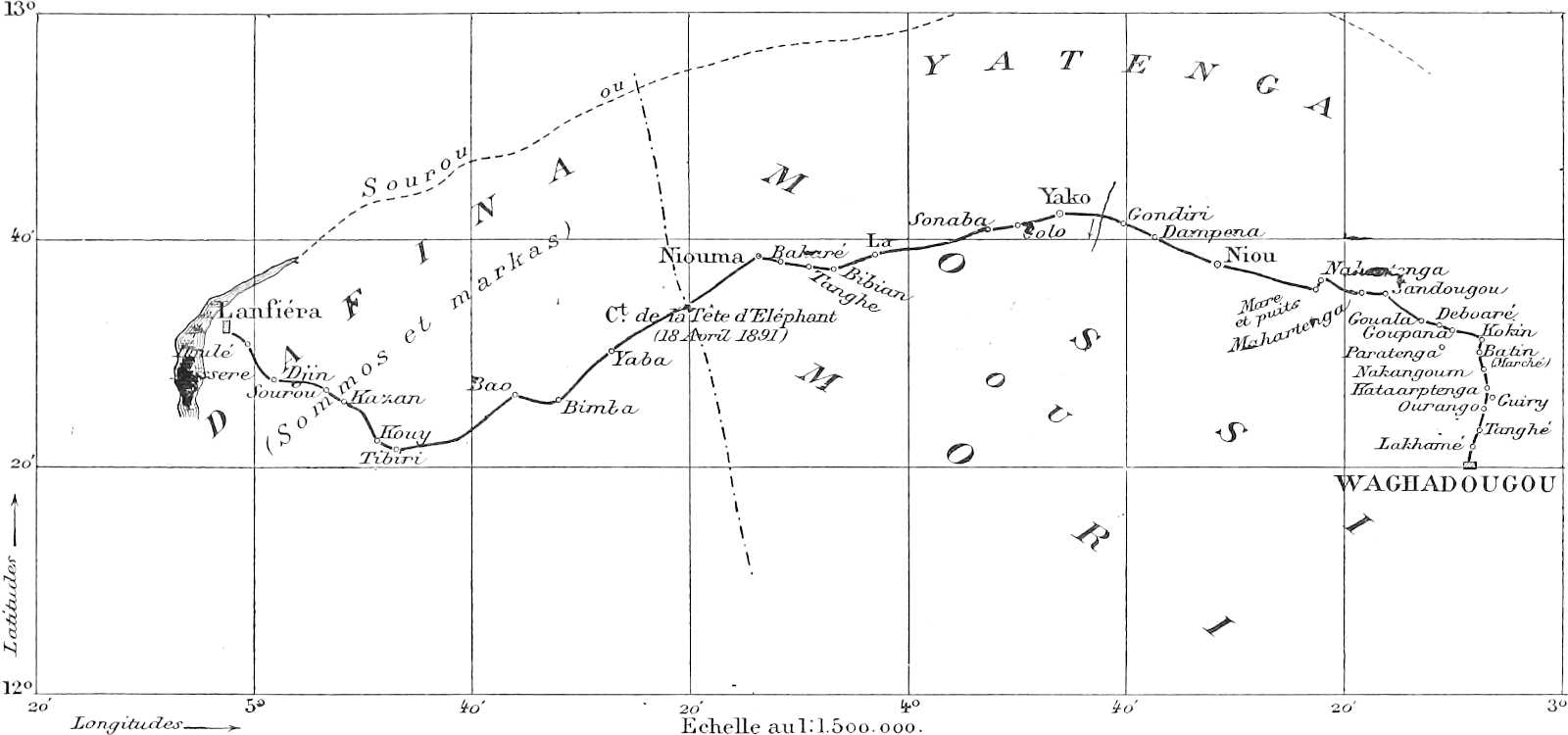

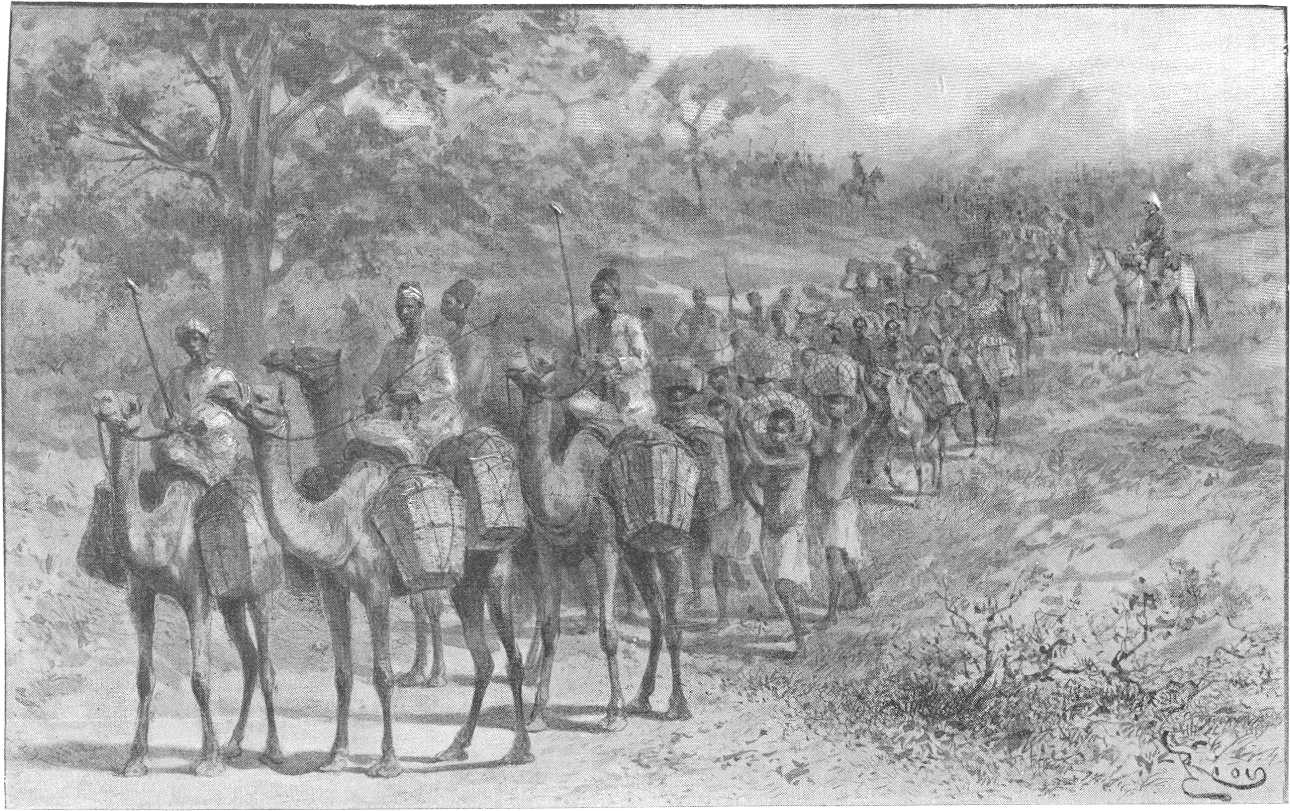

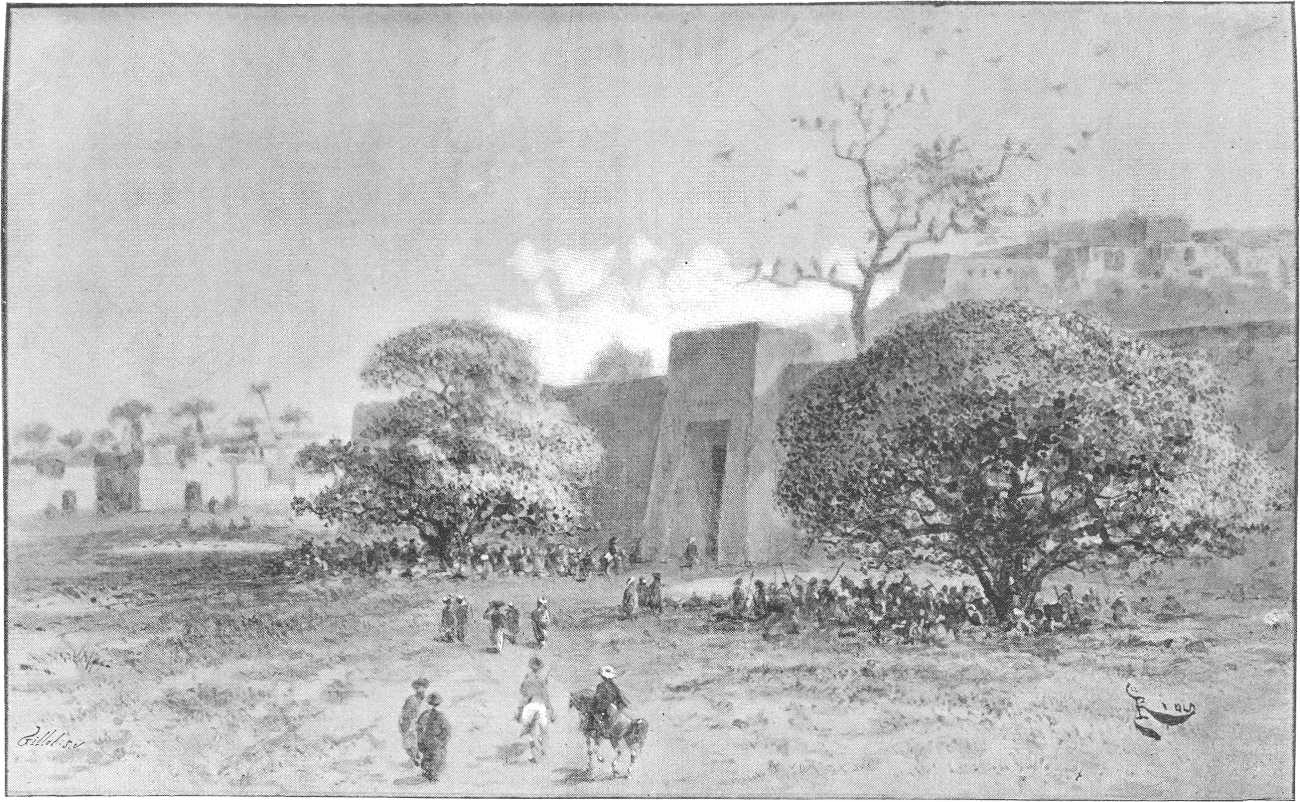

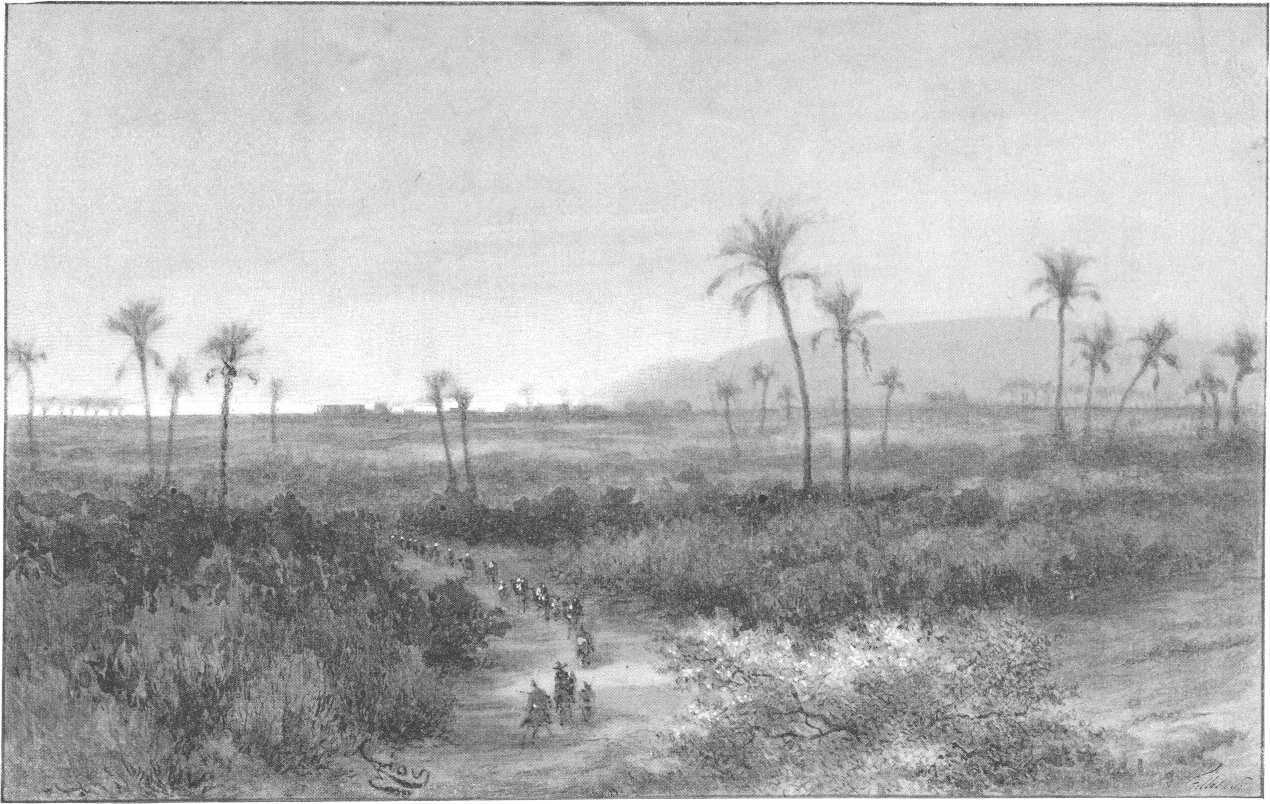

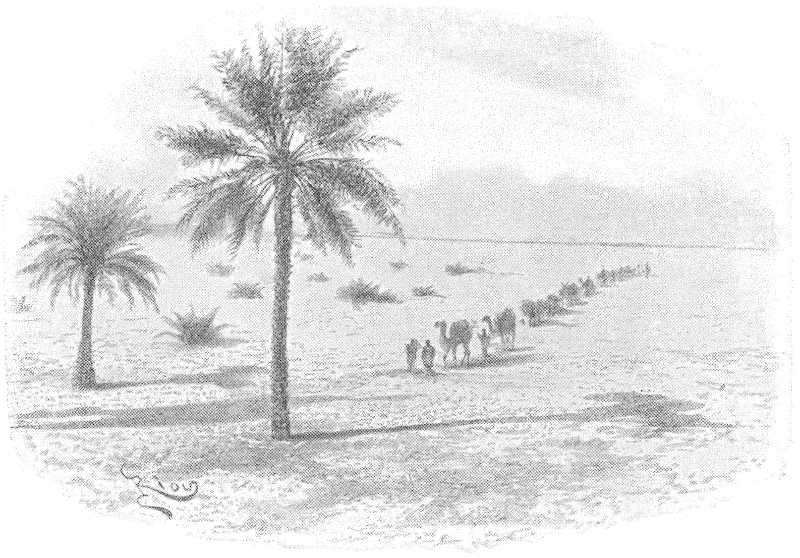

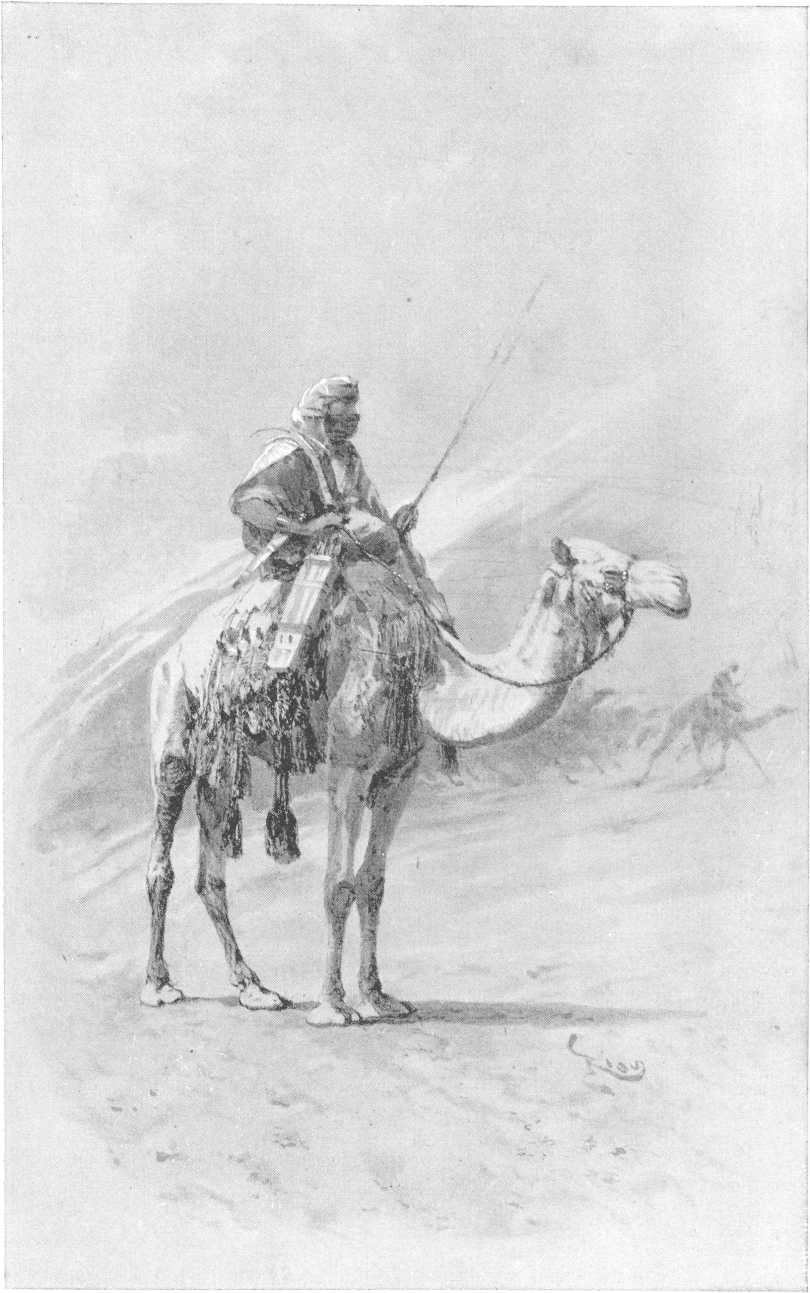

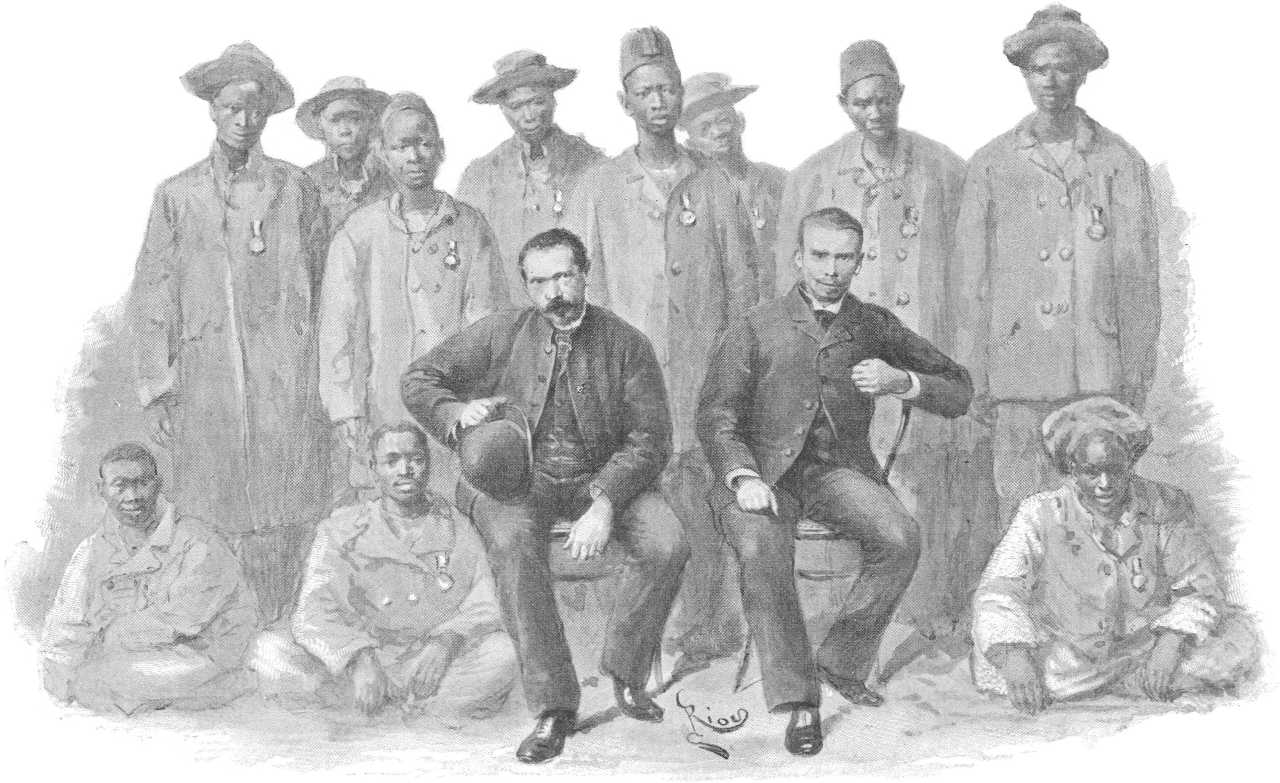

[V]Le 9 octobre 1890, le voyageur quittait Saint-Louis ; le 23 décembre, il laissait derrière lui, à Ségou, les eaux françaises du haut Niger et le dernier poste où flottait le pavillon tricolore. Sa troupe se composait d’un seul compagnon blanc, l’adjudant Badaire, et de douze Sénégalais, bientôt réduits à huit par les désertions. A la tête de cette redoutable colonne, le jeune chef partait pour une expédition de 8000 kilomètres, à travers les États militaires du Haoussa et le grand désert infesté de pillards. Jusqu’à Waghadougou, la capitale du Mossi, Monteil put s’aider des itinéraires de Binger et du docteur Crozat, le courageux pionnier qui vient de succomber en poursuivant ses études sur cette région. Au delà de Waghadougou, l’explorateur plongeait dans l’inconnu ; les ténèbres africaines firent sur lui leur lourd silence. Nous perdîmes sa trace : les mois passèrent, puis une année révolue ; il ne nous arrivait que de mauvais bruits vagues. Ses camarades du Sénégal le tenaient pour irrévocablement disparu ; l’un d’eux, qui sollicitait ardemment l’honneur de recommencer l’entreprise, me disait, à la fin de 1891, que la fin tragique de Monteil ne faisait plus question. Les plus robustes espérances avaient fléchi, quand, le 23 mai 1892, à l’issue d’un banquet où les membres du Comité de l’Afrique française s’étaient réunis pour saluer le seul survivant de la mission Crampel, deux dépêches nous furent communiquées coup sur coup : Mizon est à Yola ! — Monteil est à Kano !

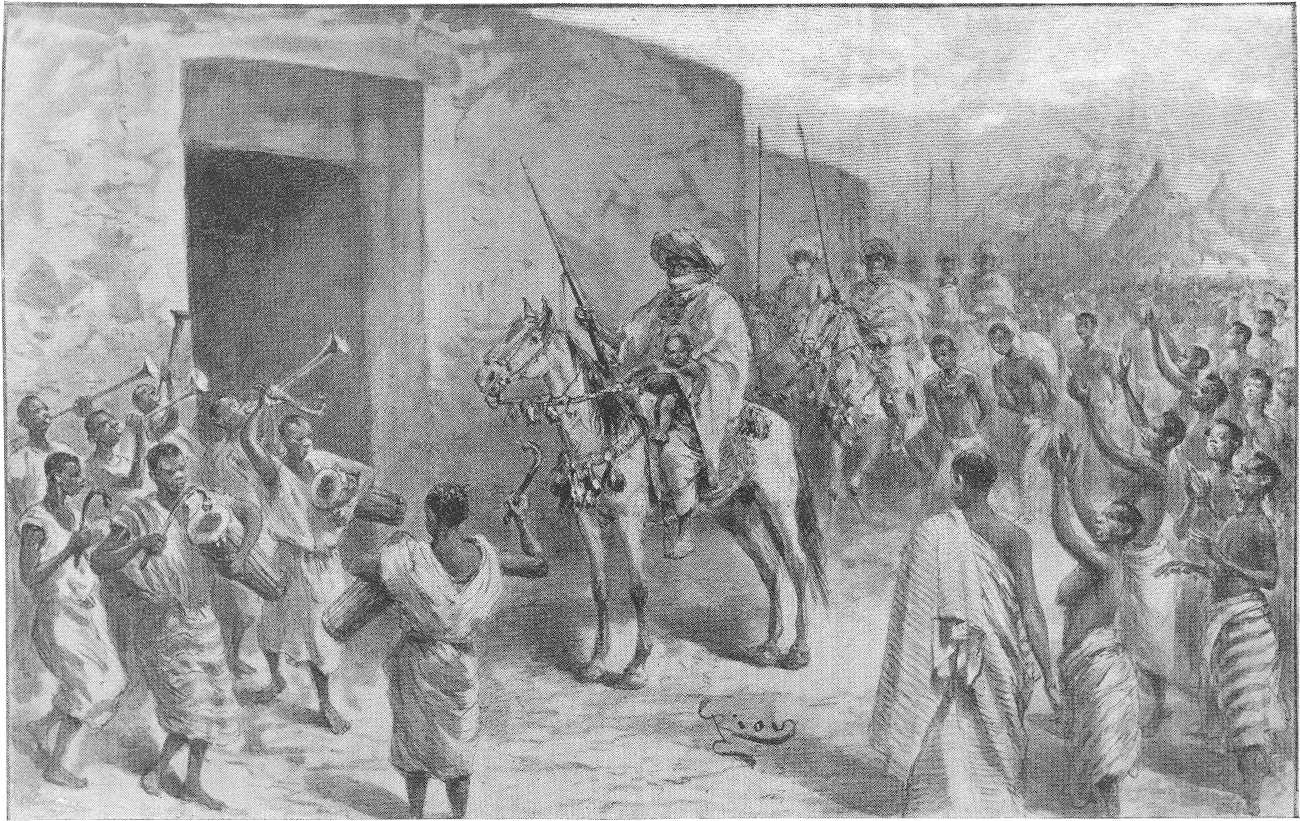

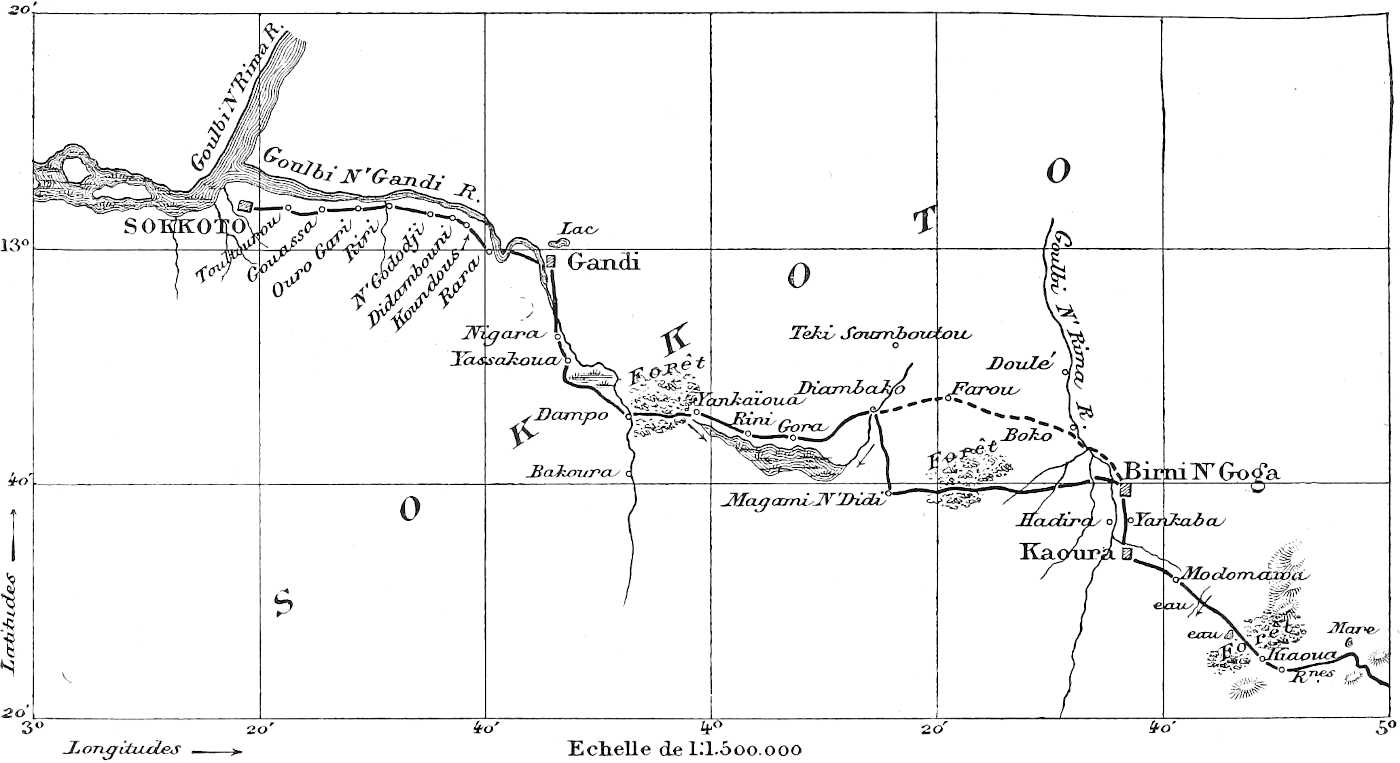

Ainsi, en ce jour qui marquera une date dans l’histoire de l’expansion africaine, la France apprenait simultanément les deux succès qui se complétaient l’un l’autre, les deux grands exploits de la pénétration pacifique durant ces dernières années. La réapparition de Monteil était signalée à Tripoli par des lettres de Sokoto, qui montraient notre envoyé plein de confiance, en route pour le Tchad. Six mois après, la petite caravane émergeait du grand désert saharien ; elle entrait à Tripoli le 10 décembre ; les Sénégalais revoyaient la mer, quittée à Saint-Louis, il y avait de cela vingt-sept mois. Et l’explorateur[VI] revenait chercher le prix de ses peines dans l’amphithéâtre de la Sorbonne, où un public enthousiaste l’applaudissait ; il évoquait devant nous les perspectives d’un monde inconnu : royaumes du Soudan, larges fleuves coulant vers les mers équatoriales, villes bariolées aux maisons d’argile, eaux vierges du lac Tchad, sables et roches du désert des Touareg, monotone région de la souffrance, mais aussi du triomphe de l’énergie. La parole de Monteil éveilla ce jour-là plus et mieux que de la curiosité ; elle fit vibrer les cœurs, parce qu’on suivait anxieusement, derrière la caravane, l’ombre de la patrie qui s’allongeait sur des terres ignorantes de notre nom jusqu’à son passage ; parce qu’il nous montrait cette face du génie français qui s’appelle audace, découverte, communication universelle.

Ces fortes impressions, on les retrouvera dans le livre où Monteil nous donne son journal de route. Livre vivant, alerte comme l’action du vaillant officier, toujours éclairé par cette bonne humeur, par cette confiance constante dans l’étoile qui permettent seules de gagner de pareilles gageures. Le narrateur y retrace la physionomie de ces empires du Sokoto et du Bornou où il a jalonné les étapes futures de nos commerçants. Ce qu’il ne dit pas, ce qui ressort du récit, c’est qu’il a été tour à tour, suivant l’heure, soldat, ingénieur, physicien, botaniste, astronome, cartographe, médecin, pharmacien, négociant, diplomate ; un peu prestidigitateur à l’occasion, et toujours psychologue, comme un professionnel du roman. Il avait observé de longue date la radicale incapacité des noirs à se résoudre rapidement, à choisir entre deux termes précis. Toute sa politique était fondée sur cette observation. Dans les cas périlleux, il enfermait son adversaire entre les cornes d’un dilemme, il proposait à brûle-pourpoint les deux solutions qui pouvaient lui être le plus désagréables, à lui Monteil. Par exemple, quand il se voyait menacé d’être dévalisé, puis expulsé, il disait : « Veux-tu t’emparer de toutes mes marchandises, ou bien que je parte sur-le-champ ? » Il savait[VII] que le noir tergiverserait, chercherait un moyen terme, et qu’on finirait par transiger pour un honnête cadeau. Il fallut au voyageur des prodiges de diplomatie pour défendre sa pacotille contre tant de princes, très rapaces sur le chapitre des cadeaux. Ceux mêmes dont il ne touchait pas le territoire lui faisaient tenir ce message : « Tu passes là-bas, c’est bien ; mais tu aurais pu passer chez moi, il faut me donner quelque chose. » Ces Soudanais progresseront, ils ont deviné le syndicat. Le capitaine aurait pu allonger, avec ses propres aventures, l’exemplaire arabe des Mille et une Nuits qu’il portait au Sultan du Bornou ; mais je ne veux pas déflorer le plaisir du lecteur, qui va les entendre conter par le héros lui-même.

Je constate simplement ici que le voyage de Monteil surpasse tout ce qu’on avait fait chez nous depuis notre admirable René Caillié, et que notre compatriote a pris rang parmi les plus grands explorateurs pacifiques, les Barth, les Nachtigal, les Livingstone. Retranché de notre vie pendant si longtemps, il s’étonnait naïvement de l’enthousiasme que son arrivée excitait au Consulat de Tripoli et dont les lettres du pays lui apportaient les premiers témoignages. Il ne savait pas qu’au cours de ces deux années, tandis qu’il découvrait pratiquement l’Afrique, l’opinion française la découvrait théoriquement. Il n’avait pas prévu, quand il commençait son œuvre d’abnégation, qu’il allait être l’homme d’un sentiment général, d’une idée vivante, d’un moment historique. L’accueil reçu dans Paris l’a vite instruit. Le monde savant et le monde politique ont rivalisé près de lui d’intérêt, d’empressement. Compris et fêté à l’Hôtel de Ville comme à la Sorbonne, il a pu mesurer la marche du temps et la force de pénétration des idées, quand le président du Conseil parisien lui a adressé ces sages paroles : « En aidant les ouvriers à placer tous leurs produits, vous faites peut-être du meilleur socialisme que nous. » N’aurait-il provoqué que ces déclarations, le voyage de Monteil n’eût pas été inutile. Elles répondent, je crois le savoir, aux[VIII] préoccupations qui hantent cet étudiant du grand livre terrestre ; l’homme d’action de qui nous parlons est aussi un homme de pensée. L’expérience amassée dans son esprit s’est transformée en projets pratiques, en hautes intuitions sur les besoins actuels de nos sociétés.

On le chagrinerait par un éloge indiscret. Il ne goûte que la louange juste et collective, celle qui le confond avec ses émules et ses camarades, tous ces officiers missionnaires du Soudan, du Bénin, du Congo, qui accomplissent du même cœur, avec des moyens et des succès divers, la même œuvre féconde. Depuis plusieurs années, j’ai eu l’honneur de m’entretenir de nos intérêts africains avec bon nombre d’entre eux ; chaque fois que je quitte un de ces hommes, je m’affermis dans une conviction que je traduirai ainsi : aux époques les plus brillantes de notre histoire, alors même que le premier Consul, cet accoucheur de forces, suscitait des instruments à la mesure de ses desseins, la France pouvait avoir aussi bien, elle ne pouvait pas avoir mieux que cette pléiade de serviteurs, exercés et préparés en Afrique aux plus difficiles, aux plus grandes tâches. Jamais la France ne fut à même de puiser dans un plus vaste trésor d’intelligence, de dévouement, de résolution. Je ne regarde pas ces soldats à travers le prisme d’un faux idéalisme : comme tous leurs frères d’armes, ils ont leurs ambitions personnelles, leurs désirs d’avancement ; mais ce sentiment reste chez eux au second plan ; avant tout, ils sont mordus par la passion du but qu’ils se sont assigné ; pour l’atteindre, chacun d’eux a quelque conception individuelle, un système, un projet d’exploration chèrement caressé et auquel il sacrifierait tout.

A peine reposé de sa dure campagne, et tandis qu’il en rédigeait le récit, Monteil méditait d’autres grands projets. Dès qu’il eut la liberté d’y donner suite, l’an dernier, il forma une colonne et repartit pour réaliser son plan de pénétration entre le Congo et le Nil supérieur. A mi-chemin, un contre-ordre lui donna un nouvel objectif :[IX] on lui enjoignait de se porter sur la côte d’Ivoire et de remonter vers le Kong pour barrer les routes du Sud à Samory. Il bataille à cette heure contre notre insaisissable adversaire. Le 30 octobre, avant de s’enfoncer dans l’intérieur, il m’écrivait de Grand-Lahou : « Ici, la tâche a été rude, elle m’a semblé un instant impossible. Faire remonter à plus de 500 kilomètres de la côte près de 1200 hommes, des vivres pour un an, de la cavalerie, de l’artillerie, des animaux, sans routes tracées, avec des rivières à peine reconnues, utilisables sur de très courts parcours, pour ne commencer les opérations qu’après une période de préparation qui aurait à elle seule absorbé les forces d’énergie et d’endurance de tout le personnel ; tout cela me semblait au-dessus de nos efforts. Et cependant, j’ai la presque certitude d’y parvenir aujourd’hui ; mais quel dévouement, quel entrain de la part de tous, du plus petit au plus grand ! C’est merveilleux ! Notre officier, croyez-moi, est le premier du monde. » Je le crois ; il le prouve.

De la brousse où il traque les Sofas, notre Africain ne pense guère, j’imagine, à ce livre dont il a jeté les feuilles, entre deux paquebots, sous les rouleaux d’une imprimerie parisienne. Ces gens-là font leurs livres comme Lasalle faisait un enfant, quand il revenait acheter des bottes à Paris, en courant de l’Èbre au Danube. Aux amis sédentaires de veiller sur l’orphelin. C’est pourquoi j’écris ces lignes. Plus d’une fois, sans doute, au pays Noir, lorsque l’explorateur quittait une tribu hospitalière, un féticheur vint marmotter des paroles cabalistiques pour le bon succès de la caravane. Monteil le laissait dire ; il n’avait confiance que dans le dévouement de ses hommes, dans les ressources de son esprit, dans la supériorité de son organisation et de son armement ; mais il ne lui déplaisait pas que le féticheur prévînt favorablement les pauvres nègres, crédules au grigri qui jette des sorts. Devant ces hommes d’action, qui ont choisi le meilleur emploi de l’énergie humaine, féticheurs ou mandarins[X] de la littérature et de la politique font piètre figure : la caravane se soucie peu de leurs grimoires et de leurs conjurations. N’importe ; c’est le devoir de l’amitié, et je m’en acquitte ici avec plaisir, de souhaiter bonne chance au livre du soldat qui se dépense là-bas pour la France.

E.-M. DE VOGÜÉ.

1er février 1895.

CHAPITRE PREMIER

De Saint-Louis à Ségou

Avec dix hommes armés on doit traverser l’Afrique. — Stanley et le Soudan égyptien. — M. Étienne et les instructions de la mission. — Badaire. — Départ de France. — Dakar. — Saint-Louis. — Khayes. — La traversée du Soudan : Bafoulabé, Kita, Koundou, Bamakou. — Koulikoro. — Le convoi par le Niger ; le convoi par terre. — Nyamina, Ségou. — Séjour à Ségou ; les derniers préparatifs.

« Avec dix hommes armés on doit traverser l’Afrique, » était la formule dont je m’étais promis de démontrer la véracité s’il m’était jamais donné d’avoir à tenter l’expérience.

Le jour vint ; je ne saurais cacher que je l’appelais de tous mes vœux, car depuis longtemps déjà j’avais mordu à la vie d’explorateur et elle m’avait passionné. A deux reprises, au Sénégal ou au Soudan, comme chef de mission, j’avais eu le bonheur de réussir dans mes entreprises. J’étais allé entre temps guerroyer en Annam, j’avais aussi[2] traversé l’Amérique et visité une grande partie des îles de l’Océanie française, mais l’Afrique conservait mes faveurs.

J’étais très préparé lorsque, le 6 août 1890, M. Étienne, alors sous-secrétaire d’État aux Colonies, me fit mander de Vichy où je me trouvais, pour m’offrir de partir en mission dans l’intérieur de l’Afrique.

La convention du 5 août 1890 entre la France et l’Angleterre venait d’être signée, qui délimitait dans l’intérieur du continent africain la zone d’influence reconnue à la France.

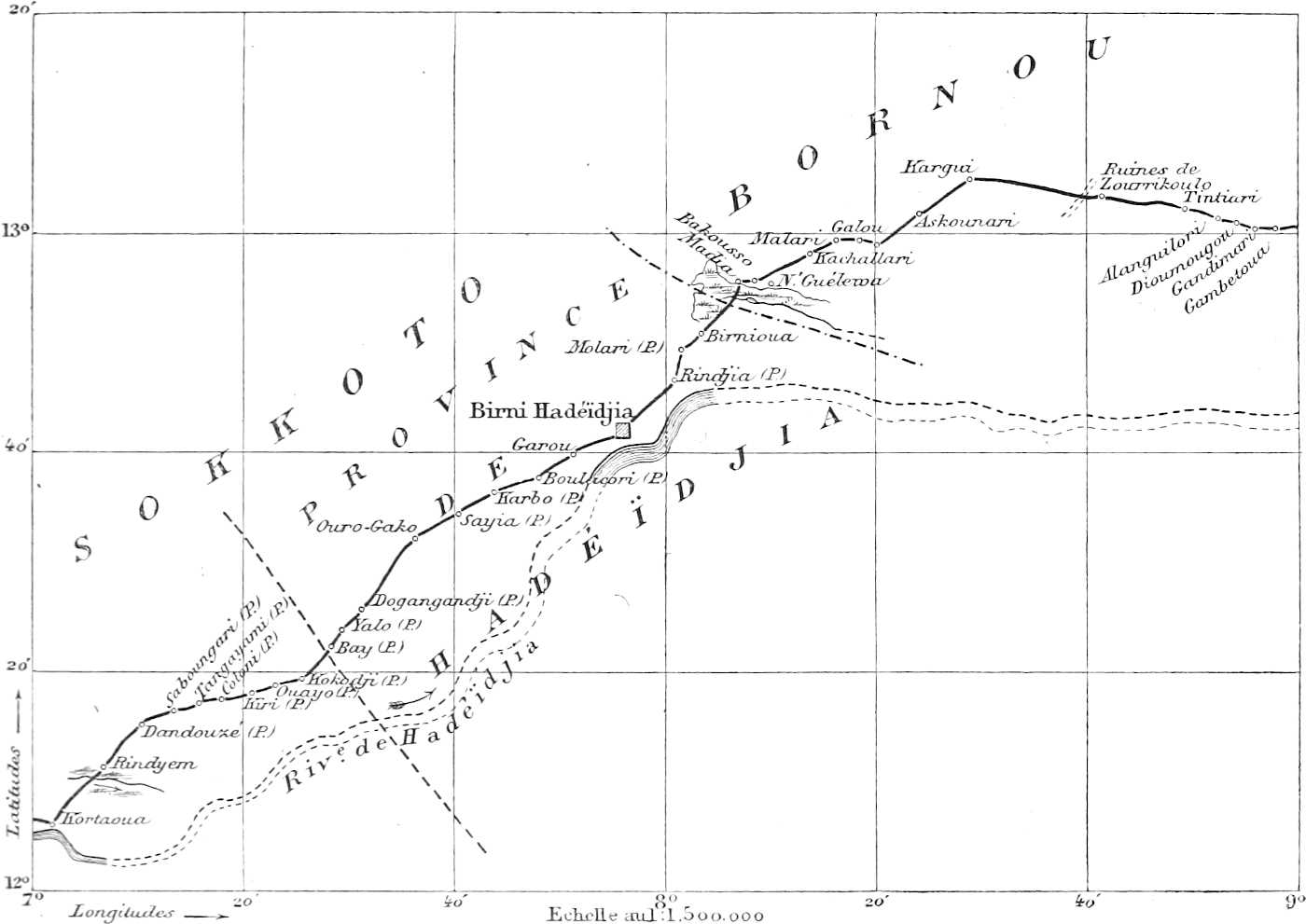

Une ligne partait de Say sur le Niger pour aboutir à Barroua sur le lac Tchad, laissant dans la sphère d’influence anglaise tout ce qui appartenait équitablement à l’empire de Sokkoto.

C’était le tracé de cette ligne qu’il s’agissait de déterminer. On ne pouvait lui concevoir la rigidité d’une ligne droite ; s’il était question de l’empire de Sokkoto, il n’était nullement question du Bornou, son voisin de l’Est. Nous verrons par la suite qu’entre Say et Sokkoto existaient des territoires qui, vu la lettre et l’esprit du texte de la convention, se trouvaient dans la même situation que le Bornou.

Ces régions n’avaient guère été visitées depuis le célèbre voyageur allemand Barth. Seuls Fleyel et plus tard Staundinger et Ernst Hartret, son compagnon, avaient atteint Sokkoto en venant du Sud. Le Bornou, Kouka du moins et les États situés au sud et à l’est du Tchad, avaient été visités de 1870 à 1873 par le célèbre voyageur, Allemand aussi de nationalité, Nachtigal. Je ne dois pas omettre non plus le voyage au Bornou de Ghérard Rholfs, en 1867.

Après cette première entrevue du 6 août, je retournai à Vichy terminer ma cure. Le 20, j’étais de retour à Paris, prêt à me mettre à l’organisation.

Je fis un projet que me demandait M. Étienne. Je concluais à une allocation de 80000 francs pour couvrir la totalité des frais, je demandais en outre dix fusils modèle 1874 et trois mille cartouches.

La modération de mes demandes ne fut pas sans causer quelque surprise ; d’autres projets présentés avaient atteint des sommes beaucoup plus élevées ; mais surtout la question de l’armement semblait une sorte de défi jeté à certains voyageurs qui s’étaient acquis par leurs chevauchées au travers du continent africain le plus illustre et mérité renom.

[3]Et qu’on me permette ici une courte digression.

Depuis mon retour en Europe on a fait souvent la comparaison, tant en France qu’à l’étranger, entre les moyens tout pacifiques et de persuasion que j’avais employés pour effectuer mon voyage, et ceux mis en œuvre par Stanley. On a louangé ma modération en l’opposant à la violence du grand voyageur américain. On a fait ressortir que j’avais rempli le véritable but humanitaire que l’Européen doit avoir au pays Noir : ouvrir des voies pacifiques que la civilisation empruntera plus tard pour faire disparaître la barbarie, à l’inverse de Stanley, lequel n’a fait qu’une trouée sanglante qui s’est refermée après son passage, laissant les populations terrorisées, devenues hostiles aux blancs qui avaient semé parmi elles la mort et la désolation.

Je ne partage point complètement, en ce qui a trait à M. Stanley, l’appréciation si défavorable qu’on a portée contre lui, si je ne le juge que comme explorateur.

Mais, ainsi que nous allons pouvoir nous en rendre compte, ce n’est pas l’explorateur que l’on doit mettre en cause quand on porte jugement sur le chef de l’expédition envoyée au secours d’Émin-Pacha.

Il s’agit de savoir si M. Stanley, pour accomplir la tâche dont il avait assumé la responsabilité, pouvait employer d’autres moyens d’exécution que ceux qu’il a mis en œuvre. Je réponds hardiment non.

Or cette tâche, quelle était-elle ? Il fallait, dans la pensée des organisateurs de l’expédition de secours, aller délivrer Émin-Pacha, cerné par les Mahdistes, dans la province équatoriale, incapable, avec ses ressources en munitions devenues insuffisantes, de gagner la côte orientale ou de redescendre vers la Basse-Égypte. L’œuvre apparaissait aux yeux de tous, au départ de l’expédition, comme éminemment philanthropique. L’Égypte avait abandonné le Soudan égyptien, sans souci, semblait-il, des destinées de ses postes avancés vers le Sud, sacrifiant à la fureur de hordes fanatisées ceux qui, pour sa gloire et sa prospérité, avaient étendu jusqu’aux bords des grands lacs équatoriaux sa domination.

L’Europe tressaillit quand la nouvelle parvint que le fidèle Émin, pressé de toutes parts, maintenait quand même haut et ferme au milieu des pays barbares le drapeau de la civilisation.

Et dans cette généreuse Angleterre, dont les actes de dévouement à la cause de la civilisation ne sont plus à compter, prit spontanément[4] naissance une association d’hommes désintéressés, qui organisa une[5] vaste expédition dont elle fit les fonds, dont elle confia la direction à un voyageur illustre entre tous, qu’elle honora d’une manière insigne pour la circonstance en lui faisant conférer le titre de citoyen de Londres.

Le but était net, précis : délivrer Émin-Pacha et ses fidèles auxiliaires, les ramener à la côte pour les soustraire aux fureurs des hordes mahdistes victorieuses. Et je comprends, j’excuse, j’approuve les voies et moyens employés par Stanley et ses officiers pour percer jusqu’à Émin au travers de la forêt mystérieuse, pour arriver quand même jusqu’à Wadalaï, au milieu des peuplades mises en défiance par la force du corps expéditionnaire. Chaque minute perdue, c’est une chance qui échappe de trouver Émin vivant : il faut passer ! il faut manger ! J’approuve aussi le retour à la côte, d’Émin délivré, heureux de rentrer en Égypte et en Europe, reconnaissant envers ses libérateurs. Et Stanley a ainsi accompli une grande œuvre, une épopée superbe, dans laquelle les sentiments les plus généreux de la nature humaine ont été son guide unique. La civilisation dans ses plus sublimes aspirations représentée par un conquérant pacifique, dévoué jusqu’à la mort à sa tâche, menaçait d’être étouffée ; un homme est venu, il s’appelait Stanley, qui a arraché à la barbarie sa victime désignée, et cela au prix de mille périls, de mille privations, avec un désintéressement dont l’antiquité ne cite que des exemples démodés de vétusté. Honneur à lui ! Gloire à Stanley ! Les moyens s’excusent par l’élévation du but, les hécatombes humaines ne sont que la conséquence de l’inéluctable nécessité : la guerre ! La guerre, dans quel but ? Obtenir des vivres de populations qui sont ou trop pauvres pour les fournir ou trop effrayées pour accepter d’entrer en relations avec les Européens. Le but est devant, Émin meurt ! il faut passer !

Et le succès fut magnifique ! Stanley a bien mérité de la civilisation chrétienne !

Mais est-ce bien ainsi que doit se définir le but de la trouée sanglante ?

Les idées généreuses dont il était fait si grand étalage au départ de l’expédition n’étaient-elles pas destinées à cacher la plus honteuse des spoliations ? Les événements plus récents sont un précieux enseignement pour ceux qui, au début, ont pu croire à la sincérité d’une entreprise qui ne fut qu’un cynique guet-apens.

[6]Les Anglais occupent l’Égypte contre toute justice, les Mahdistes se sont emparés de Khartoum, coupant les communications de la Basse-Égypte avec le Soudan égyptien. Vainement on a essayé de repousser au Kordofan et au Darfour les bandes du Mahdi et d’Osman-Digma : Hicks-Pacha a péri avec toute sa colonne, lord Woolseley a vu sombrer sa réputation militaire aux cataractes de Wady-Alpha.

La proie échappe à l’Angleterre. Que lui importe l’Égypte sans le Soudan ? Le Soudan doit être la rançon de l’Égypte, parce que le Soudan est riche. L’Égypte n’assure même pas à l’Angleterre le canal de Suez ; n’en détient-elle pas l’entrée et la sortie par Chypre et Périm ?

Il faut à l’Angleterre le Soudan ; or elle considère comme trop onéreux les sacrifices en argent et hommes qu’il lui faudra s’imposer pour le reconquérir par le Nord et peut-être au profit de l’Égypte si la coalition européenne l’oblige à évacuer.

La légende d’Émin habilement exploitée va lui permettre d’arriver à ses fins. Tant qu’Émin sera au Soudan, vassal du Khédive, les revendications égyptiennes seront possibles ; il faut que de gré ou de force il abandonne sa province. Se créerait-il un empire personnel, quoi qu’y pût gagner la civilisation, l’Angleterre ne pourrait que perdre ; car Émin indépendant se tournerait plus volontiers du côté de l’Allemagne, dont les visées tendancieuses se sont fait jour par les expéditions des docteurs Peters et Lenz, que vers l’Angleterre.

Et Stanley sera celui qui rendra à l’Angleterre l’immense service de supprimer Émin, de préparer l’accès de l’Angleterre au Soudan qu’elle convoite.

En passant au Caire, Stanley obtient du Khédive, beaucoup plus par la force que par la persuasion, un firman qui consacre l’abandon définitif du Soudan, qui relève Émin de sa vassalité et de son commandement.

La partie est gagnée dès cet instant. Que reste-t-il ? Émin démuni de tout contre Stanley puissamment armé et secondé, la partie est trop inégale. Émin doit la perdre.

Un instant cependant Stanley hésite. Ses ouvertures, qu’il croyait voir acceptées immédiatement par le Pacha, sont repoussées. Celui-ci a percé à jour les projets de son intéressé libérateur ; il refuse de quitter sa province, de laisser à la merci des Mahdistes ceux qui l’ont secondé,[7] protégé, de livrer sans défense aux fanatiques les populations qui avaient accepté son gouvernement.

Stanley sent la réprobation de ses propres officiers, qui alors seulement comprennent la honteuse besogne à laquelle inconscients ils se sont dévoués en apôtres. Au lieu d’un prisonnier qu’ils venaient délivrer, c’est un homme libre qu’ils vont comme un esclave ramener à la côte.

Stanley temporise et ici se font jour enfin les projets véritables qu’il a charge d’exécuter comme mandataire des Compagnies de Londres.

A Émin il propose, après lui avoir bien fait comprendre que le Khédive l’a définitivement abandonné, d’entrer au service de l’État indépendant du Congo, puis de la Compagnie anglaise de l’Est africain.

Refus formel d’Émin-Pacha qui, voyant dans cette défection un manquement aux lois de l’honneur, ne se laisse pas séduire par les avantages pécuniaires qui lui sont généreusement offerts. Stanley n’hésite plus : il enlève le Pacha et, en lui infligeant toutes les tortures morales imaginables, comme un colis encombrant, l’entraîne vers la côte, pour servir à son triomphe d’explorateur invaincu !

Que lui importait ? Son but était atteint, et, depuis, le capitaine Lugard, puis sir Gérard Portal ont mis à exécution le programme de l’Angleterre au Soudan égyptien.

M. Stanley a mis au service d’une cause injuste une énergie, une ténacité dont peu d’hommes ont donné dans aucun temps de l’histoire exemple aussi complet.

Il a déployé toutes les qualités que doit réunir un chef d’expédition ; mais de quelque mysticisme qu’il veuille entourer ses actions, elles portent en elles-mêmes leur condamnation. Émin, libre à la côte, lui a craché son mépris à la face, pour retourner aussitôt dans les régions d’où la violence l’avait arraché.

Un explorateur est un pionnier de la civilisation, et, si certaines violences peuvent se défendre, commandées qu’elles sont par les événements, il n’en est point de même lorsqu’elles sont voulues pour l’obtention d’un résultat qui est la spoliation du faible.

Stanley allant au secours d’Émin-Pacha, à sa délivrance, si celui-ci acceptait son concours pour gagner la côte, n’avait pas à reculer devant les voies et moyens pour mener à bien cette généreuse entreprise. Il était de lui-même absous par le résultat, et aussi bien l’opinion contemporaine[8] que l’histoire auraient consacré le souvenir de cette action mémorable.

Stanley, au contraire, prêtant délibérément le concours de son énergie, de son expérience, de son tempérament d’explorateur à une entreprise qui consacrait de la part de l’Angleterre la spoliation d’un protégé, l’Égypte, qui, au point de vue humain, revêtait ce caractère inique de forger des fers à celui qu’il avait mission de libérer, Stanley, dis-je, est tombé du rang d’apôtre de la civilisation à celui d’aventurier heureux dont les actes ont été moins sévèrement jugés par ses contemporains qu’ils ne le seront par l’histoire.

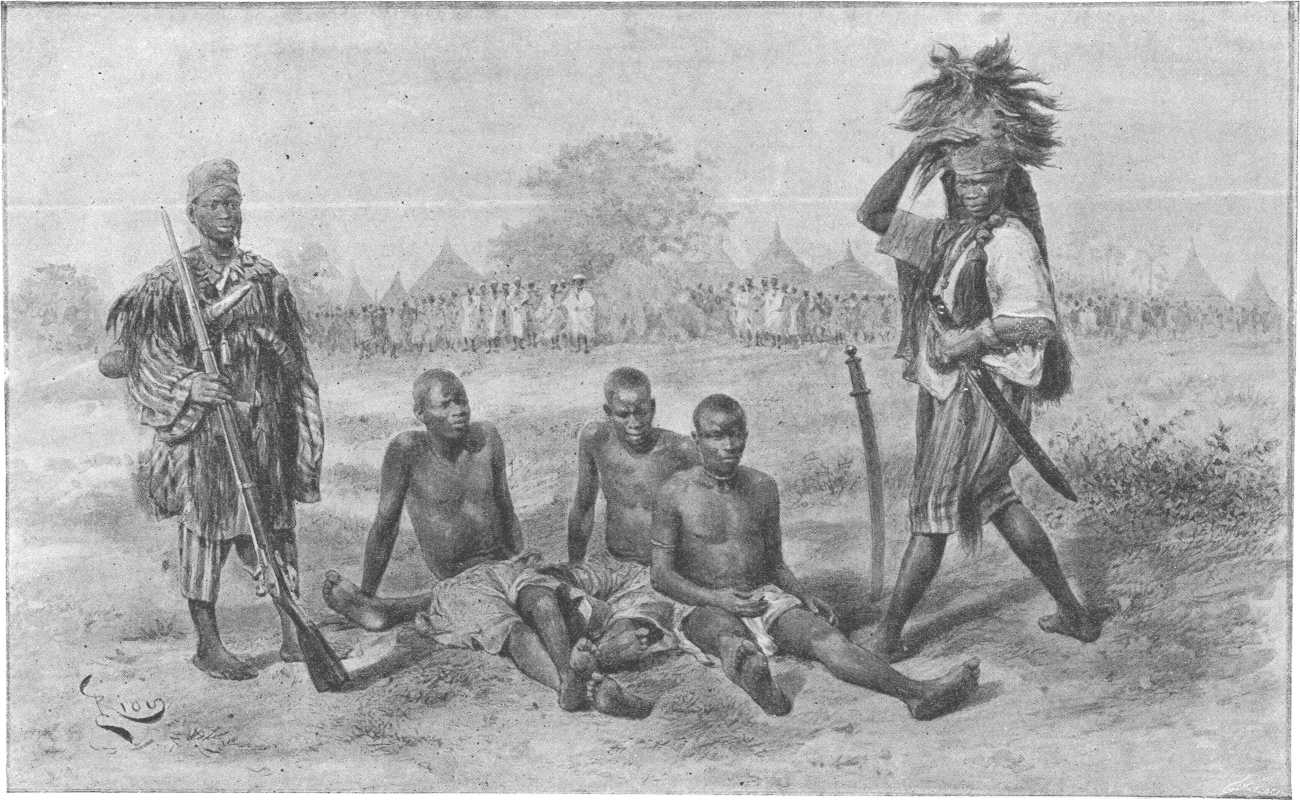

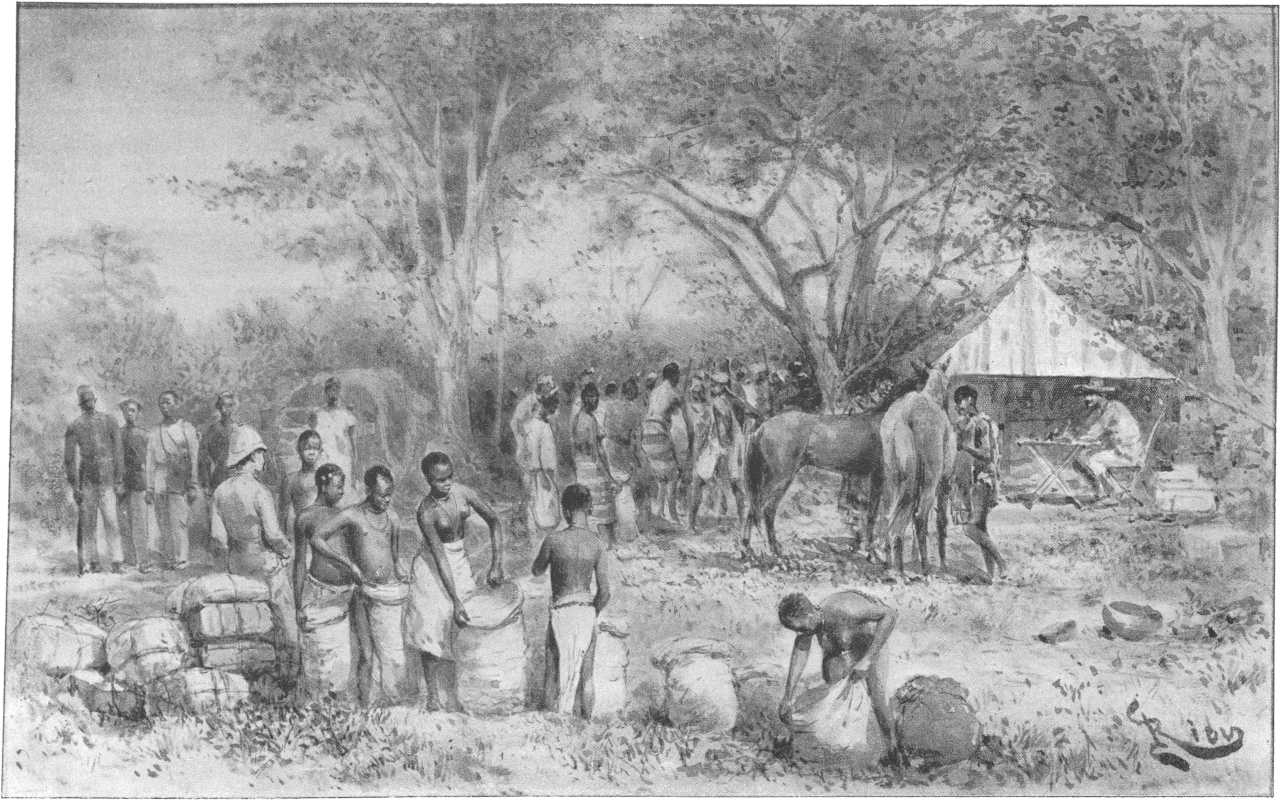

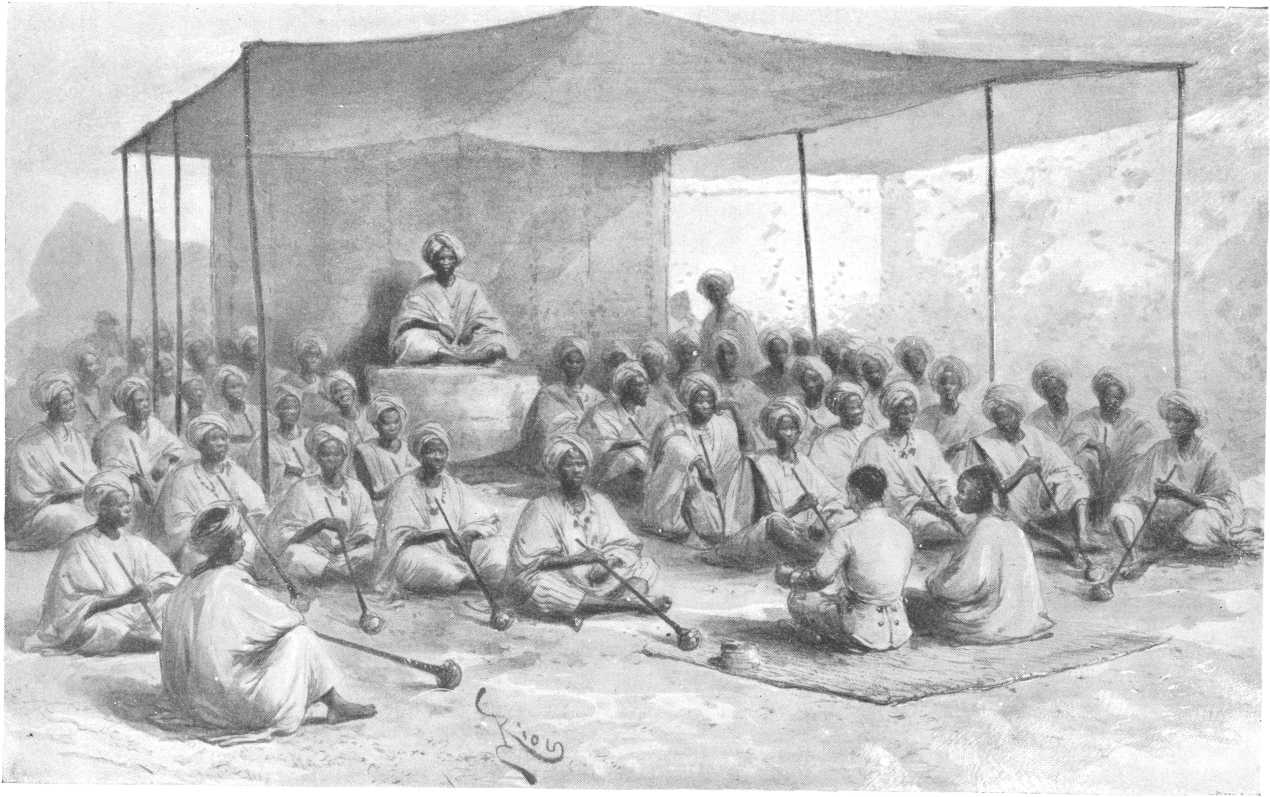

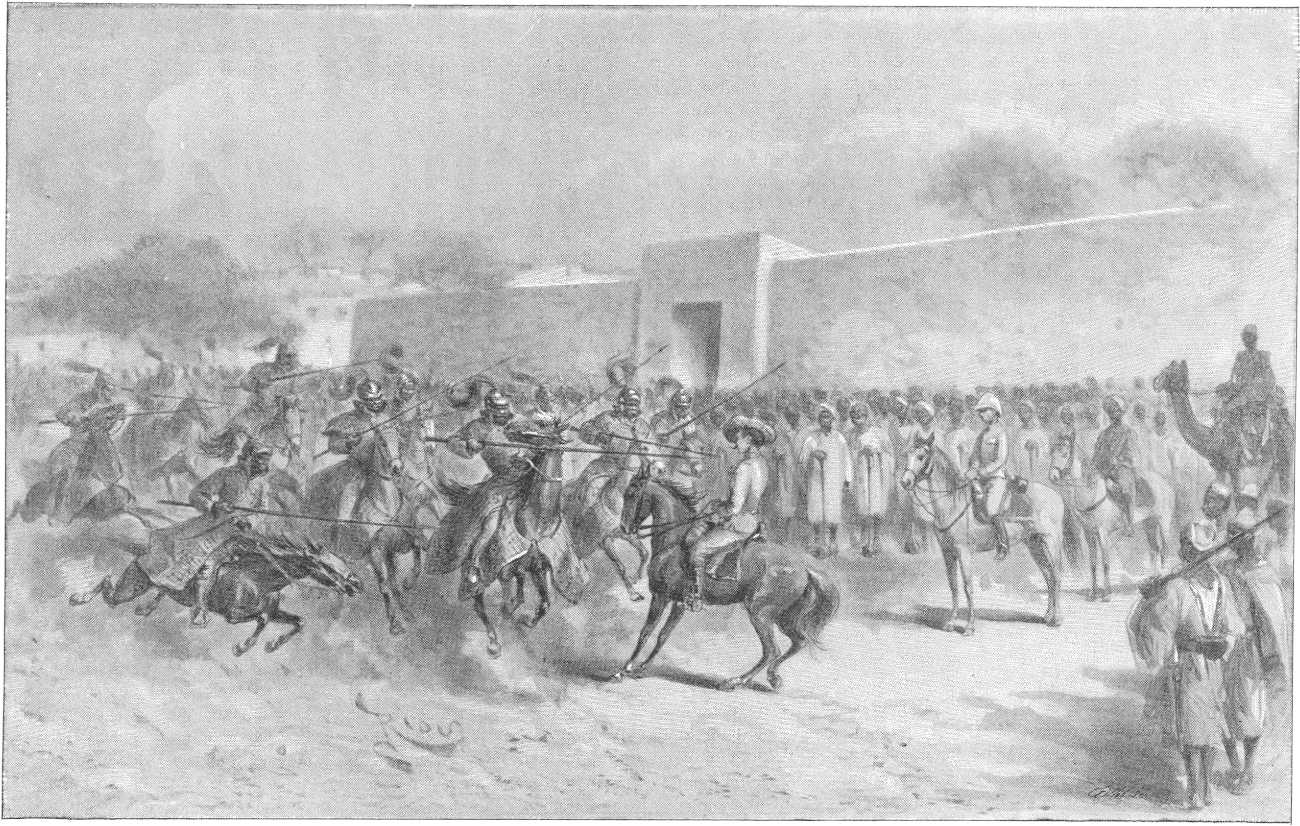

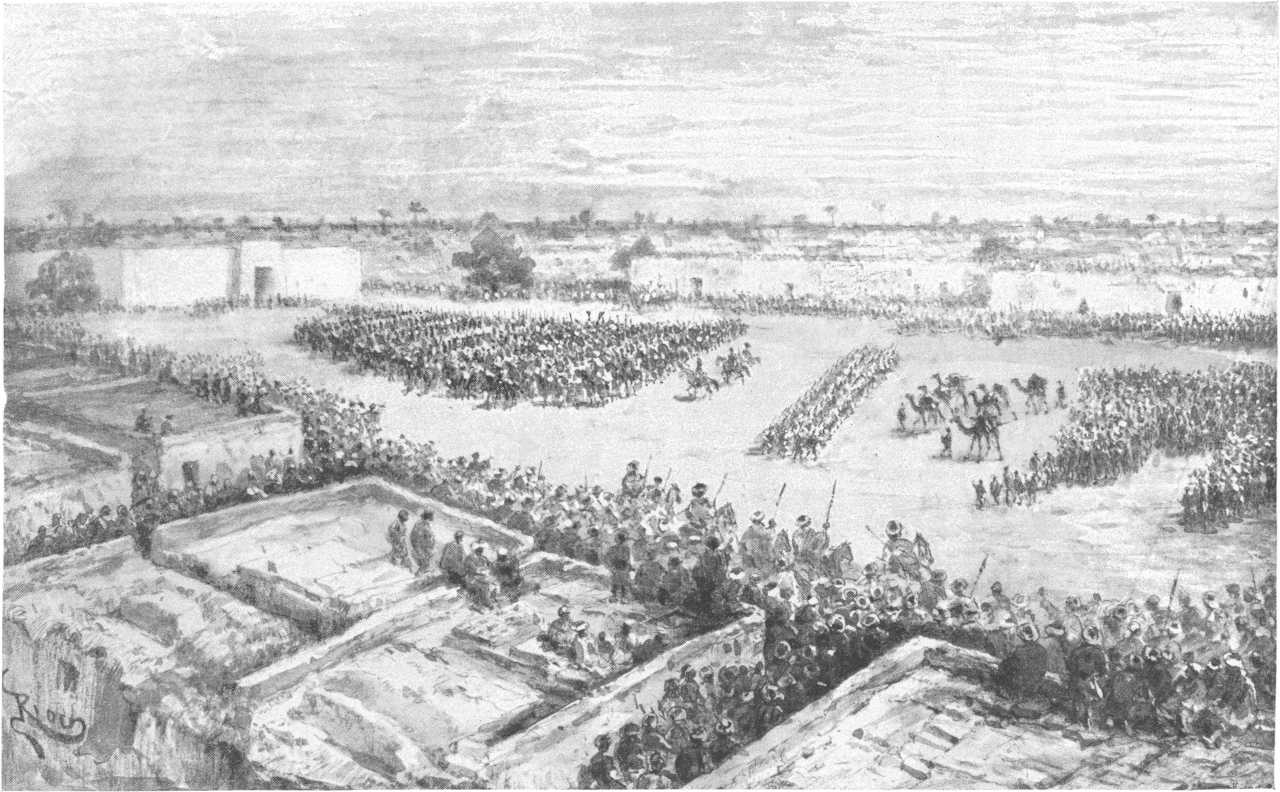

Mais revenons à mon sujet. Je l’ai démontré ci-dessus, une troupe un peu nombreuse en Afrique ne peut songer à passer sans faire la guerre pour subsister. Au contraire, une escorte de quelques hommes peut partout se ravitailler et n’éveille pas la défiance des populations. Dix hommes d’escorte suffisent au voyageur pour s’affranchir des maléfices des coupeurs de route et constituent une garde du corps suffisante pour imposer le respect. Il est évident que, si des empires comme le Mossi, le Haoussa (Sokkoto), le Bornou lui ferment leurs portes, le voyageur ne saurait songer à recourir à la force pour passer quand même, mais je pose en fait qu’une escorte même décuple ne pourrait obtenir résultat meilleur. Pour ne parler que du Haoussa et de Bornou par exemple, qui sont les dénominations des territoires compris entre le Niger et le lac Tchad, ce sont des pays très fortement organisés au point de vue militaire. L’Empereur de Sokkoto, sous mes yeux, a levé une armée de quarante mille hommes dont moitié cavalerie pour aller mettre le siège devant Argoungou ; le Cheik du Bornou, le jour de la fête du Baïram, m’a fait sortir quinze mille chevaux pour me montrer sa puissance. Qu’est-ce qu’une troupe de trois ou quatre cents hommes pourrait entreprendre à la distance où est Say de la côte, par la route que j’ai suivie (4000 kilomètres environ), contre de tels empires ? Gagner le Tchad, en partant de Say, par une route dont le développement est d’environ 1500 kilomètres, au travers d’États de la puissance du Sokkoto et du Bornou, serait folie. Il fallait passer avec le consentement des chefs d’États, c’était à la fois moins téméraire et plus profitable.

Toutefois, ainsi que nous le verrons par la suite du récit, foule de[9] petits États ou de groupes indépendants de villages existent dans l’intérieur, dont la traversée est souvent plus difficile pour le voyageur que celle des grands empires nommés ci-dessus ; très souvent aussi ils sont en hostilité les uns vis-à-vis des autres. Dans de telles conditions, à l’improviste une attaque peut prendre naissance ; mais j’avais eu soin de prévoir la conduite à tenir. J’emportais les outils de terrassement et de défrichement nécessaires à la construction rapide d’un poste ; une entreprise sur un village m’eût donné les ressources en vivres pour tenir un mois ou deux, vu le peu de bouches que j’aurais eu à nourrir, et je pouvais présumer que des négociations habilement engagées m’auraient permis de me sortir de situation en m’ouvrant la route.

Mais je n’ai que trop longuement insisté sur ces préliminaires, je vais reprendre mon récit.

Aussitôt les crédits mis à ma disposition, je m’occupai de mes achats et aussi de la constitution de mon personnel.

Sur la recommandation de mon ami le capitaine Binger, je pris comme secrétaire interprète d’arabe un élève diplômé de l’École des langues orientales, M. Rosnoblet. Il ne devait pas aller bien loin, à Khayes, c’est-à-dire à la porte du Soudan ; son état de santé m’obligea à me priver de ses services et à le renvoyer en France.

Je cherchais un chef de convoi. Un matin que j’entrais dans le bureau de mon ami Jean-Louis Deloncle, alors sous-chef de cabinet de M. Étienne, un sergent de l’administration pénitentiaire qui faisait l’office de planton vint apporter un pli et sortit.

M. Deloncle me demanda si je ne voulais pas emmener un sous-officier.

« Si, lui dis-je, je cherche un chef convoyeur.

— Je crois que le surveillant qui sort ferait votre affaire ; il m’a demandé en termes si pressants de vous parler de lui que je crois devoir vous le recommander.

— Faites-le venir. »

Un instant après, Badaire, car c’était lui, entrait à nouveau.

« Vous demandez à m’accompagner ? lui dis-je. Mais savez-vous à quoi vous vous engagez ? Peut-être ne savez-vous point que je suis un chef très dur, que pendant deux ou trois ans il vous faudra faire abstraction complète de toute volonté ?

[10]— Je sais tout cela et j’y suis résolu.

— Mais avez-vous déjà été aux colonies ?

— Non, j’étais sous-officier au 1er régiment de chasseurs à cheval. Mais je vous promets que vous n’aurez pas à regretter de m’avoir pris ; ce qui me manque, je l’aurai vite acquis. Emmenez-moi partout où vous voudrez, faites-moi faire ce qu’il vous plaira, je vous serai dévoué jusqu’à la mort, je vous le jure. Ne me demandez pas comment ce sentiment m’est venu en vous voyant passer depuis quelques jours, je ne puis pas le dire. Mais essayez, vous ne regretterez pas. »

Et il avait les larmes aux yeux, le brave garçon, en disant cela très simplement, mais avec un accent énergique et convaincu qui me plut.

M. Haussmann, le chef de cabinet, était entré sur ces entrefaites.

Me tournant vers lui, je lui dis :

« Verriez-vous inconvénient à ce que je prenne Badaire ?

— Aucun, répondit-il ; c’est un bon sujet, je serais enchanté de ce qui pourrait lui arriver d’heureux. »

En quelques instants la situation de mon nouveau compagnon était réglée ; moins de dix minutes après, il sortait, ne sachant trop quelle contenance tenir, il pleurait et riait à la fois. Rarement j’ai vu un homme aussi heureux.

Je n’ai pas eu à regretter le choix que j’ai fait de lui, l’impression première qu’il m’avait faite ne m’a pas trompé. Badaire a été au cours de cette longue route un aide toujours dévoué, énergique et soumis ; il m’a rendu dans sa sphère tous les services que j’étais en droit d’attendre de lui.

Il a été largement récompensé de son dur labeur. C’était justice.

En quelques jours, tous les achats furent mis en caisses ou ballots[11] d’un poids maximum de 25 kilogrammes et, le 13 septembre, tous les colis de la mission étaient expédiés à Bordeaux.

Les instructions qui me furent remises par M. Étienne portaient que je devais reconnaître la ligne Say-Barroua ; elles laissaient à ma disposition la route de retour quand j’aurais atteint sur le Tchad le point terminus de la ligne de démarcation franco-anglaise.

Dans la dernière entrevue que j’eus avec le sous-secrétaire d’État, je lui demandai instamment de me laisser toute initiative pour les détails d’exécution. « Allez, me dit M. Étienne, vous avez mieux que personne conscience de la tâche que vous avez assumée. Ma confiance entière vous est acquise. Nous vous suivrons. »

Le 20 septembre, à bord de l’Équateur des Messageries maritimes qui deux fois déjà m’avait porté au Sénégal, la mission quittait la France. J’estimais à deux ans et demi, trois ans au plus, l’absence probable ; elle devait durer exactement vingt-sept mois.

[12]En même temps que nous partait, confiant lui aussi dans l’avenir, un de mes jeunes amis, le capitaine Ménard, de l’infanterie de marine. Il allait à la côte d’Ivoire comme chef d’une mission que j’avais contribué à lui faire confier. De la côte il devait remonter vers le pays de Kong et, par les sources du Niger et de la Mellacorée, regagner la côte.

Ce fut une des douleurs les plus vives de mon retour que d’apprendre la triste mais héroïque fin de cet excellent ami et camarade, qui n’a laissé que des regrets dans le cœur de tous ceux qui l’ont connu. La Ville de Paris a rendu justice à sa mémoire en donnant son nom à l’une des rues de la capitale ; mon ami le gouverneur Binger a donné le nom de Capitaine Ménard au navire du service local de la côte d’Ivoire ; enfin Mizon a baptisé en son honneur Ménardville, une factorerie qu’il a fondée sur la Bénoué dans le Mauri.

Quelques jours avant notre départ de Bordeaux, également le 10 septembre, était partie la mission de M. le lieutenant de vaisseau Mizon dont le but était de gagner le Tchad par le Niger, la Bénoué et, si possible, le Chari. Gaiement nous nous étions donné rendez-vous au bord du grand lac africain, qui semble placé là comme pour repérer le centre de gravité du continent Noir.

Je fus seul au rendez-vous dix-huit mois après, mais il n’a point dépendu de Mizon d’exécuter son programme. La suite de sa première expédition a bien établi que, sans l’immixtion des Européens dans ses affaires, il eût atteint le but qu’il s’était assigné.

Le 28 septembre, l’Équateur arrivait à Dakar où nous dûmes purger une quarantaine de trois jours.

Par le chemin de fer, la mission fut transportée à Saint-Louis où elle était le 4 octobre. Pendant la traversée du Cayor, j’étais émerveillé de l’aspect de ces régions que j’avais connues quelques années auparavant presque incultes, dans lesquelles les populations nous accueillaient avec une hostilité mal déguisée. Le chemin de fer avait tout transformé. Les champs de mil et d’arachides s’étendaient à perte de vue, de grandes agglomérations s’étaient créées autour des principales stations : Thiès, Tivaouane, Louga, M’Pall ; la pacification était venue d’elle-même. La vie commerciale avait pris une grande activité ; à chaque station montaient les agents noirs des maisons de commerce qui, entre deux gares, venaient renseigner leurs chefs sur l’état des récoltes, la qualité des arachides, etc. ; car tout était alors à maturité.

[13]Que les incrédules qui pensent que les voies rapides ne sont pas les plus sûrs agents de civilisation dans les colonies aillent se convaincre, par un voyage de quelques jours sur les navires les plus confortables du monde, des résultats merveilleux qu’a produits le chemin de fer de Dakar à Saint-Louis, dans des territoires qui semblaient par la nature voués à l’infécondité. Pour fixer mieux les idées, disons que le mouvement commercial du Cayor est passé en quelques années de 6 millions à 25 millions de francs.

A Saint-Louis, je fus l’hôte de M. Alphée Lézongar, chef de la maison Devès et Chaumet, l’une des plus importantes et des plus estimées du Sénégal. M. A. Lézongar est originaire du pays ; une vie de labeur et de probité lui a fait conquérir la situation élevée qu’il occupe aujourd’hui en remplacement de M. Delor, avec lequel je m’étais lié beaucoup pendant mes séjours antérieurs dans la colonie. Adjoint au maire de Saint-Louis, M. Lézongar est en même temps membre du Conseil privé. Je déposai entre ses mains une somme de 10000 francs pour le payement de mon personnel au retour de l’expédition.

Je me préoccupai d’engager des hommes, mais je désirais surtout retrouver des hommes ayant déjà servi sous mes ordres. En effet, quelques-uns se présentèrent qui, d’enthousiasme, acceptèrent de m’accompagner aux conditions suivantes : ils s’engageaient à me suivre partout ; je leur concédais trois mois d’avance de solde, mais il était bien stipulé qu’ils ne recevraient aucun argent en cours de route. Au retour, ils trouveraient leur solde intégrale chez Lézongar, à Saint-Louis.

De même le renvoi de la mission impliquait l’obligation de venir se faire régler à Saint-Louis. Je voulais éviter ainsi, et j’y ai pleinement réussi, les défaillances en cours de route, les désertions en masse sous le prétexte le plus futile.

Le noir est capricieux, volage et jouisseur. Il séjourne quelques jours dans un village, il se toque d’une femme ; aussitôt tout disparaît à ses yeux, famille, pays, situation. Il vient trouver son chef, lui déclare qu’il ne veut aller plus loin, qu’il a besoin de sa solde, et le dialogue suivant s’engage :

« Mais qu’as-tu ?

— Je suis fatigué

[14]— Tu ne travailles pas plus que les autres ; tu as des vêtements, une bonne ration ; on ne t’a pas fait d’injustice.

— Je suis fatigué. »

Et à toutes les questions c’est la réponse invariable. Il voit le présent : quelques pièces d’argent et une femme. Au delà plus rien n’existe.

Et ainsi se fondent en quelques jours les escortes, même les mieux conduites.

Une autre des conditions et non moins formelle de l’engagement était que je ne souffrirais pas de femmes dans la mission.

Bien peu de missions partent sans que cette condition soit formulée ; mais un mois ne s’est pas passé que la proscription contre le sexe faible a subi de multiples contraventions. Du premier jour au dernier j’ai tenu la main à l’exécution rigoureuse de cette clause du contrat ; je m’en suis très bien trouvé, mes hommes aussi. Je n’affirmerai point qu’il n’y a pas eu de cas de maraude, j’ai su ne m’en apercevoir que lorsqu’ils étaient gênants. Après un séjour de cinq jours à Saint-Louis, où le nouveau gouverneur, M. de Lamothe, mit la plus entière bienveillance à m’aider dans nos derniers préparatifs, la mission s’embarquait, le 9 octobre, sur le ponton Espérance — c’était d’heureux pronostic — qui, remorqué par le vapeur Camargue, devait nous conduire à Khayes, chef-lieu du Soudan français.

Une dernière accolade à mes amis de Kersaint-Gilly, commissaire de la marine ; Robert, chef du service des travaux publics ; Lézongar, et, enfin, à mon pauvre ami Ménard, qui doit attendre quelques jours encore un navire à destination de Grand-Bassam. Les mouchoirs s’agitent pendant que nous gagnons le milieu du fleuve, et, en route pour le grand voyage, la traversée d’Afrique commence.

Bien agréablement, d’ailleurs. Nombreux sont les passagers de l’Espérance ; ce sont les officiers d’infanterie et d’artillerie de marine, de spahis qui vont prendre part à la prochaine colonne du Soudan, sous les ordres du colonel Archinard.

Celui-ci est parti devant nous avec le gouverneur, la veille, sur la Cigale.

Nous passons successivement Richard Toll, Dagana, Podor, Saldé, Matam, Bakel, autant de postes et centres d’échanges sur le Sénégal ; enfin, nous sommes à Khayes, le 18 octobre.

[15]La navigation s’arrête en ce point ; on peut bien gagner Médine avec les avisos ; mais ce qui se faisait autrefois par nécessité, ne se pratique plus, maintenant que Khayes est tête de ligne du chemin de fer qui est aujourd’hui poussé jusqu’à Bafoulabé.

Aussitôt commence le débarquement, et, dès l’après-midi, mon camp, avec tous mes bagages, est installé près du nouvel hôpital, sur une crête, à 1km,500 du bord du fleuve.

J’emploie les quelques jours de séjour forcé à recruter le complément d’hommes d’escorte : domestique, cuisinier, interprète. Le 21, je me rends à Médine, d’où je reviens l’après-midi avec quatre chevaux.

Gracieusement, le 26, le commandant supérieur me prévient qu’il met à ma disposition trente mulets d’un convoi qui partira le 28 pour Kita. Le colonel Archinard prépare une colonne sur Nioro, et il m’a été impossible de trouver ni porteurs à loyer, ni animaux de transport à acheter.

[16]Sur ces entrefaites, M. Rosnoblet, très souffrant depuis quelques jours, tombe très sérieusement malade de typho-malaria. Je fais venir le docteur Colomb, chef du service de santé du Soudan, qui déclare qu’il est incapable de partir et prescrit son entrée d’urgence à l’ambulance.

Le 28, après avoir pris les mesures pour régler la situation de M. Rosnoblet et son rapatriement, la mission, au complet, quitte Khayes avec le convoi sous les ordres de M. le capitaine d’artillerie de marine Parisot.

La mission compte, outre Badaire, un interprète, un traitant (marchand indigène chargé de la vente de nos marchandises), dix hommes d’escorte, un cuisinier, deux domestiques.

Je n’insisterai point sur la traversée du Soudan, de Khayes à Bamakou ; ces régions sont trop connues du lecteur par les faits d’armes et les campagnes où se sont illustrés les colonels Borgnis-Desbordes, Combes, Frey, Galliéni, Archinard.

Ce n’est, d’ailleurs, pas pour moi une impression neuve ; car j’ai parcouru autrefois ces contrées dans leurs moindres détails, en 1884 et en 1885, à la recherche d’un tracé de chemin de fer dont Binger, alors lieutenant, sous mes ordres, exécuta le levé régulier. L’heure n’est pas éloignée, il faut l’espérer, où ce projet sera enfin mis à exécution, pour le plus grand bien du Soudan qui en retirera des avantages bien supérieurs à ceux que j’ai cités pour le Cayor, car ici les terres sont riches et bien arrosées.

Nous atteignons Bafoulabé, le 3 novembre. Bafoulabé, où rien n’existait il y a dix ans, quand on y établit le poste, compte aujourd’hui quatre à cinq mille habitants. Le poste est sous le commandement du lieutenant Manet[1].

J’engage un nouvel interprète, Makoura-Seck[2], Ouoloff de Saint-Louis. En ce point, nous traversons le Sénégal ; on forme un convoi de voitures et nous nous mettons en route pour Kita.

Le 18 novembre, nous entrons dans le poste qui est le plus important[17] du Soudan. Kita, par le fait de sa position, en un pays sain, au pied d’un massif très peuplé, est destiné à un grand avenir, quand la locomotive, venant de Bafoulabé, éveillera de son sifflet strident les échos des montagnes de Badougou, de Manambougou, de Oualiha.

Le commandant de Kita, capitaine Conrard, sachant ma hâte de continuer, fit diligence pour me réunir les cent porteurs qui m’étaient nécessaires, et, le 25 novembre, la mission se mettait en route pour Koundou, où elle arrivait le 28.

Le lieutenant Vigy commandait le poste. Je l’avais connu en Annam ; c’était un laborieux, doué d’une intelligence d’élite. Quelques mois après, chargé dans le Sud d’une mission pour aller recueillir des renseignements sur la mission du capitaine Ménard et la mienne, qu’on disait l’une et l’autre massacrées, il mourut de la fièvre, au sud de Sikasso.

Le 29, nous quittons Koundou pour arriver à Bamakou le 2 décembre.

Nous sommes l’objet d’un aimable accueil de la part du capitaine Aulabasse, commandant du fort, et des officiers. Le lendemain, on réunit les porteurs qui me sont nécessaires, et je me renseigne sur la route. Il est décidé que jusqu’à Koulicoro je suivrai la route du bord du fleuve et que là je prendrai des pirogues pour gagner Ségou par le Niger.

Le départ a lieu le 4, au matin ; le 6, nous sommes à Koulicoro.

En ce point, je me résous à faire deux convois : le premier, sous mes ordres, prendra la voie du Niger ; le deuxième, sous les ordres de[18] Badaire, avec le gros de l’escorte, les chevaux, douze bourriquots dont le colonel Archinard m’a fait don, suivra la rive gauche jusqu’à Nyamina, traversera le Niger en ce point et continuera sur Ségou par la rive droite.

Koulicoro était précédemment le point d’attache des canonnières qui, maintenant, sont à Ségou.

Le 7 décembre, à une heure du soir, les deux convois se mettent en marche. Le 8, dans la journée, passant à Nyamina, je règle avec le sergent du poste les détails relatifs au passage du convoi de terre. Le 10, à dix heures et demie du matin, avec mes huit pirogues, j’accostais la berge de la rive droite, en face la résidence de Ségou. En deux mois nous avions franchi les 1700 kilomètres qui séparent Saint-Louis de Ségou ; c’était d’heureux augure, car de la mise en train dépend souvent le succès final d’une expédition. Ce résultat n’a pu être atteint que grâce à l’extrême complaisance que me témoignèrent le commandant supérieur et tous mes camarades au Soudan, en mettant à ma disposition tout ce qui était en leur pouvoir. Mon entreprise n’était pas sans éveiller quelque peu leur scepticisme, parfois ; mais dans leurs actes ils se solidarisaient dans une seule pensée : assurer, dans la mesure de leurs moyens, mon succès. Le succès est venu, ils en ont leur part. Je les en remercie.

Ségou était le dernier des postes du Soudan ; en ce point j’avais à faire mon organisation définitive.

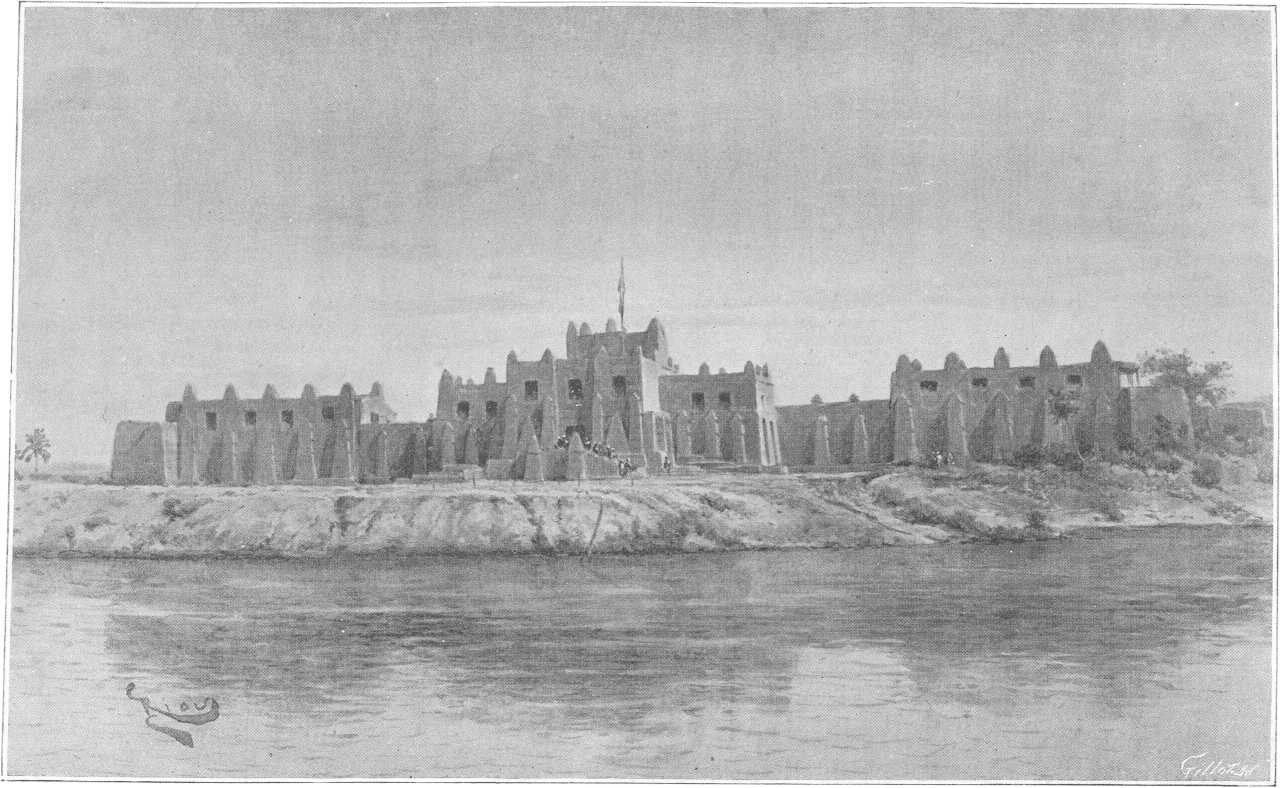

Ségou-Sikoro est la capitale de l’ancien empire fondé par le prophète toucouleur El-Hadj-Oumar. L’odyssée de ce conquérant appartient à notre histoire coloniale. Retour de la Mecque vers 1850, il tenta[19] de constituer dans le bassin du Sénégal, à son profit et à notre détriment, un empire musulman. Battu dans le Fouta sénégalais par le général Faidherbe, il se retira au delà de la Falémé et vint assiéger en 1856 le poste de Médine, qui était alors notre sentinelle avancée vers l’intérieur.

La défense héroïque de la garnison permit au général Faidherbe, alors gouverneur, d’arriver en temps utile pour la débloquer. A partir de cette date, El-Hadj-Oumar franchit le Sénégal et, en un petit nombre de campagnes, réussit à mettre sous ses lois, tous les pays bambaras et malinkés entre Sénégal et Niger, asservissant les populations qui refusaient de se convertir à l’Islam. A Ségou, l’ancienne capitale des Famas (rois) bambaras, il établit sa propre capitale où il laissa comme chef son fils Ahmadou-Sheikou, pendant qu’il continuait vers l’Est sa marche conquérante. Il s’empara de Macina et contraignit Tombouctou à lui payer tribut, puis mystérieusement disparut, tué, dit-on, à Bandiagara, au cours d’une révolte.

Ahmadou-Sheikou lui succéda en prenant le titre de Lamido-Dioulbé (Commandeur des Croyants). Point n’est besoin de relater ici l’histoire de la longue lutte que nous dûmes, sous diverses formes, soutenir au Soudan contre ce potentat fanatique et sanguinaire.

[20]En avril 1890, Ségou tombait presque sans coup férir au pouvoir de la colonne du colonel Archinard.

Le capitaine Underberg, de l’artillerie de marine, fut investi des fonctions de résident à Ségou, auprès du Fama bambara restauré, qui devenait notre protégé. Ce Fama, pris dans la dernière famille régnante, fut supprimé à la suite d’une conspiration contre le résident, qui fut découverte ; un homme de famille royale qui nous avait donné de nombreuses marques d’attachement, Bodian, le remplaça.

Sur la berge, en débarquant, je trouvai le capitaine Underberg qui venait au-devant de moi avec les officiers de la Résidence. C’était d’abord le docteur Grall, un vieil ami. Nous avions fait ensemble autrefois une traversée légendaire à bord d’un transport à voiles revenant de la Nouvelle-Calédonie, cent trente-huit jours de mer avec une unique relâche de quatre jours à Sainte-Hélène, puis je l’avais retrouvé plus tard au Soudan. L’enseigne de vaisseau Hourst, commandant la flottille du Niger, qui, peu après, devait recevoir simultanément son grade de lieutenant de vaisseau et la croix de chevalier de la Légion d’honneur ; puis le docteur David, médecin de la flottille, que j’avais autrefois connu à Tahiti ; enfin un simple artilleur, Godichet, qui remplissait de multiples fonctions dont il s’acquittait fort bien. Il était le seul soldat européen, et, pour lui moins faire sentir son isolement, les officiers l’acceptaient à leur table.

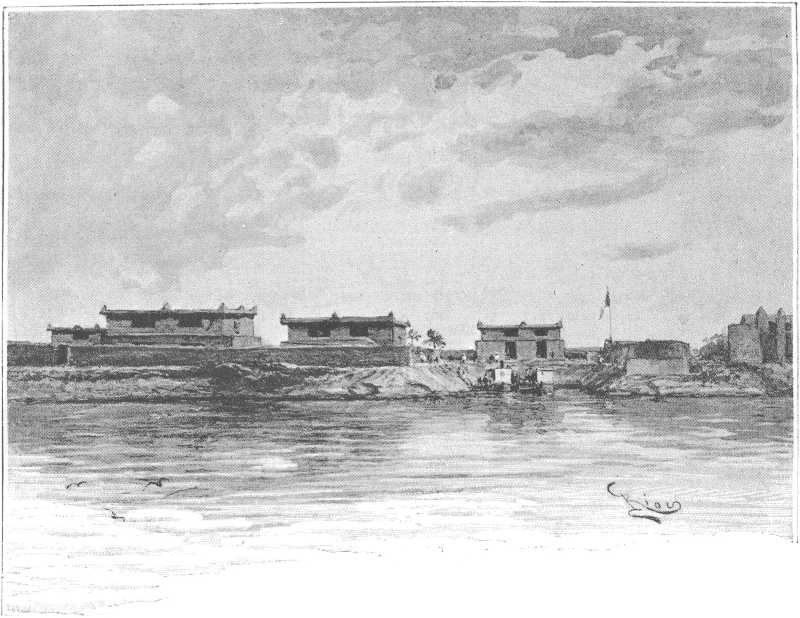

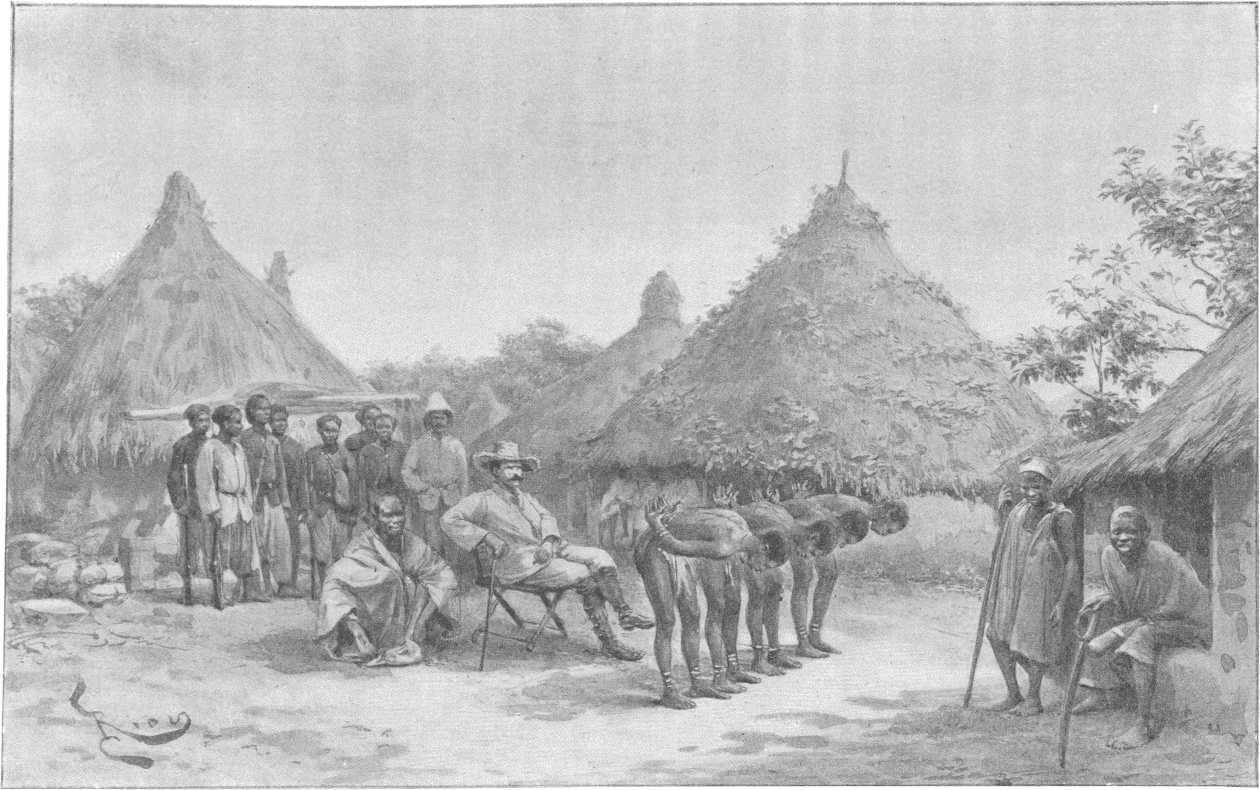

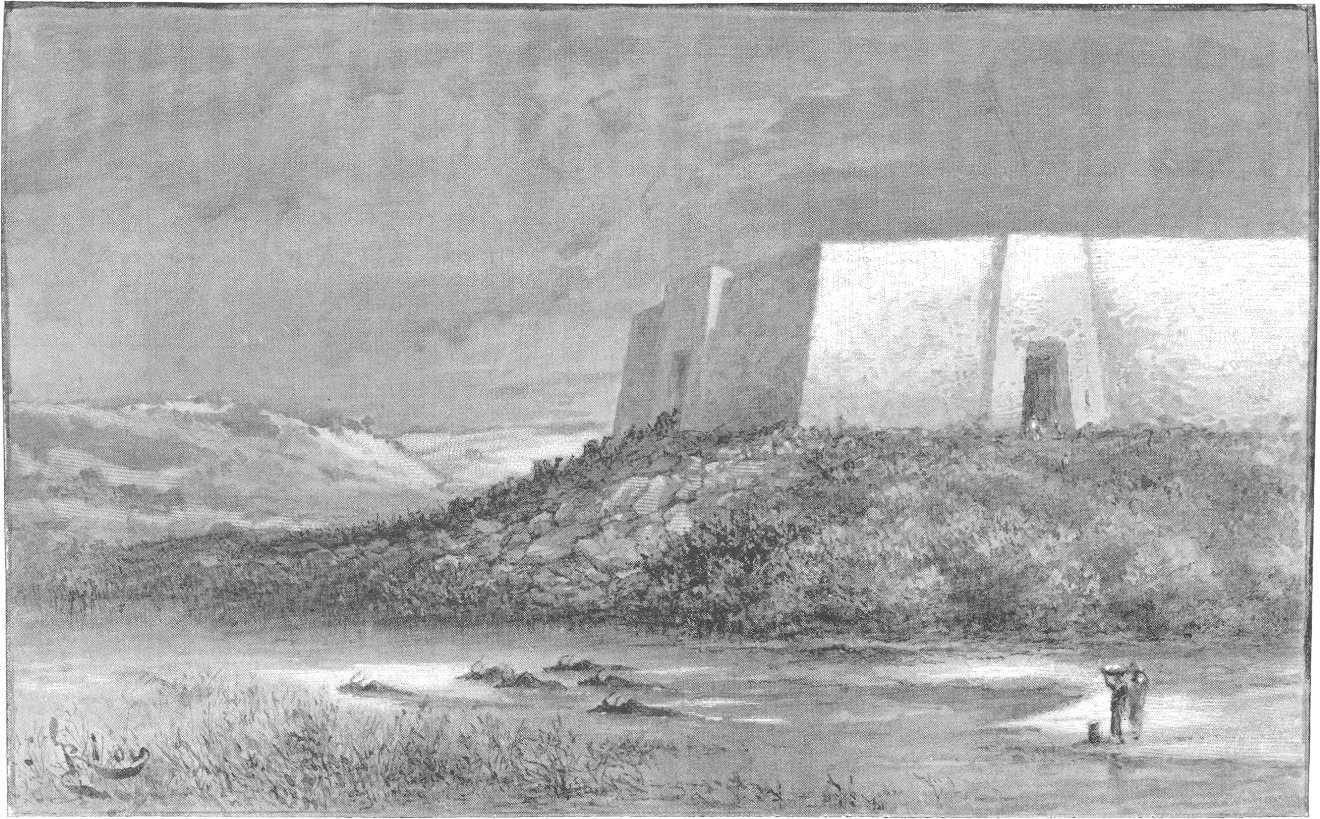

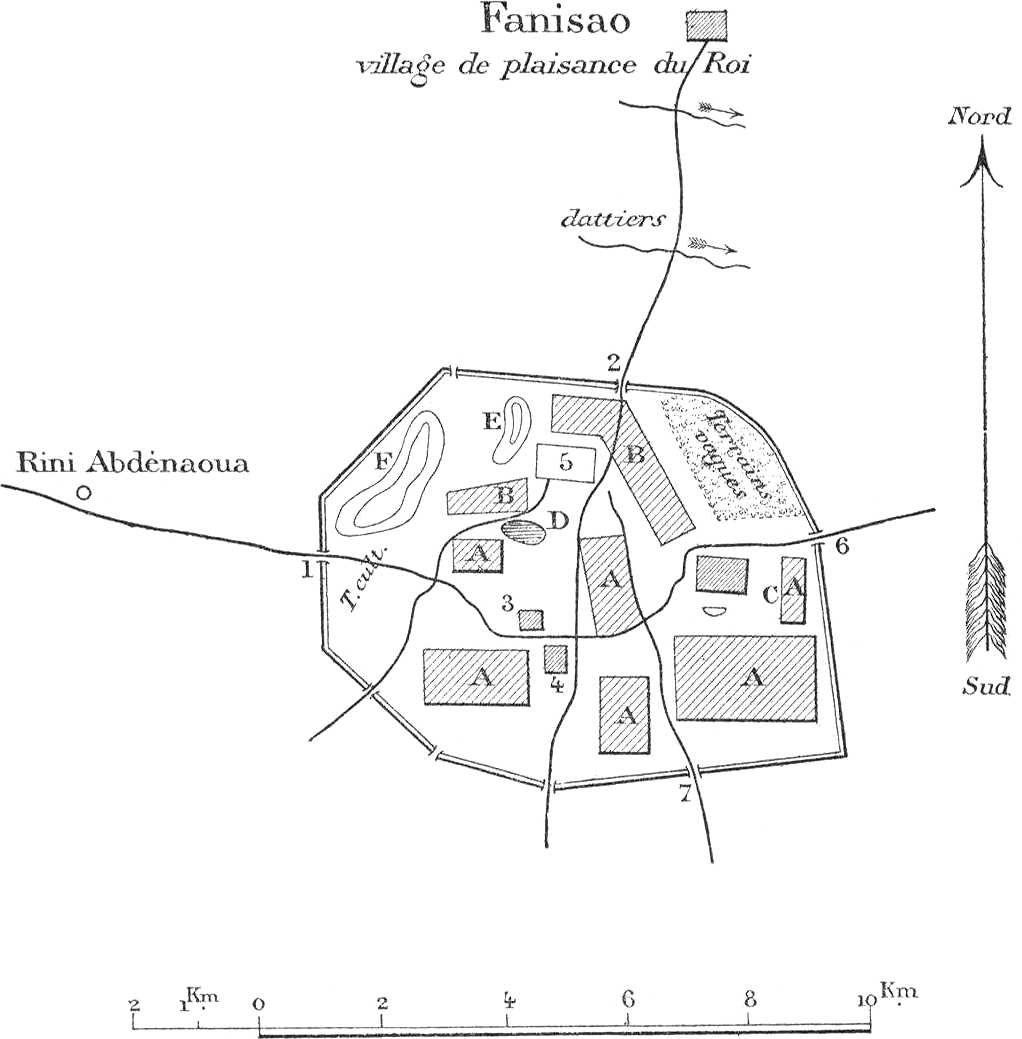

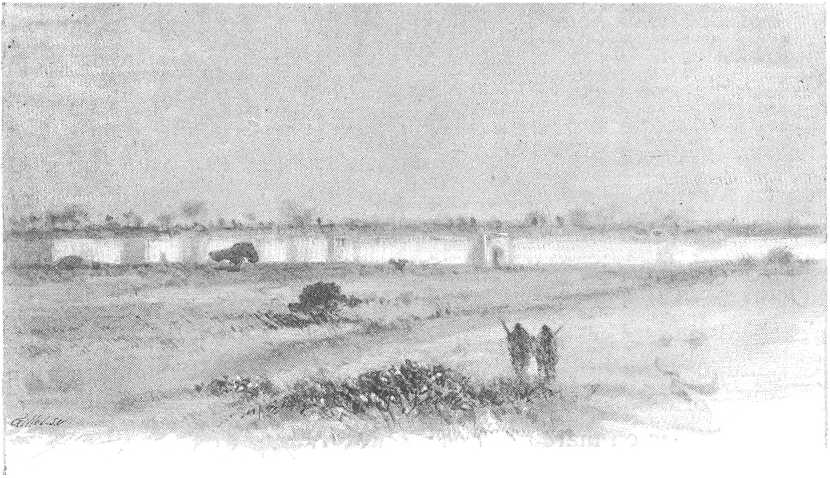

Tous étaient de gais compagnons et des hommes de valeur ; leur santé était très bonne, la cause venait de ce qu’on n’était pas oisif à Ségou. Underberg, qui, autrefois, avait étudié l’architecture, était en train de construire la Résidence sur les ruines de l’ancien Dionfoutou (palais) d’Ahmadou ; il avait tenu à respecter l’architecture locale et, ainsi qu’on peut s’en rendre compte par la reproduction ci-contre, elle avait fort grand air, la Résidence, avec ses ornements coniques qui dessinaient les crêtes. Hourst construisait un port entaillé dans la berge du fleuve pour abriter les canonnières, et aussi un arsenal qui devait servir de logement au personnel, de remise au matériel et aux rechanges de la flottille. Grall[3] empaillait des oiseaux, faisait de l’histoire naturelle, chassait, et avec passion jouait de la clarinette, instrument sur lequel il avait un talent apprécié. David, avec le plus grand succès, se livrait à[23] l’exercice de son art ; il avait réussi un grand nombre d’opérations délicates.

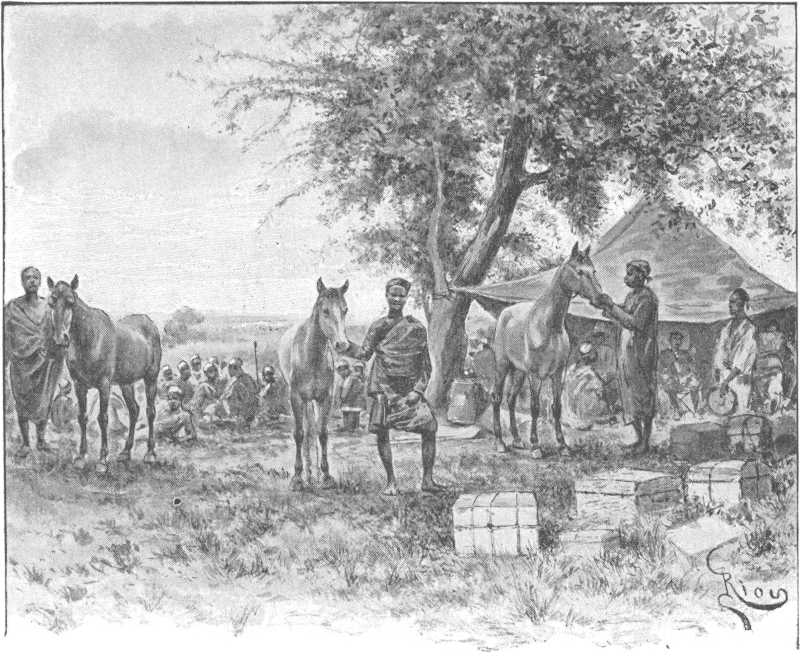

Quoique trois mille travailleurs fussent encore occupés journellement aux travaux, certains bâtiments de la Résidence au premier étage étaient très logeables déjà. Chacun vaquait, le jour durant, à ses occupations accoutumées ; le soir, on se retrouvait réunis à table. Avec Hourst, nous nous étions attelés à une série d’observations et de calculs astronomiques qui devaient me servir de point de départ pour mes opérations ultérieures. Aussitôt que Badaire fut arrivé, le 14 décembre, il se mit à la réfection des charges, à la confection de bâts. Puis vinrent les achats d’animaux de transport, des bœufs porteurs.

Le labeur de la journée accompli, on devisait gaiement le soir après dîner. C’était le bon moment. Les récits de voyage, de guerre, de plaisirs se succédaient à l’envi. Les souvenirs du pays étaient le plus longuement évoqués : la France, la Patrie, Dieu combien on l’aime à cette distance ! et chacun de supputer les mois, les jours qui restent encore avant de la revoir. C’est là l’espérance qui soutient, qui fait la saveur de la tâche journalière ; on se sent grandir, si petit qu’on soit, à savoir que tout travail, quelque ingrat qu’il soit, est profit pour la patrie absente mais représentée par le pavillon aux trois couleurs qui flotte sur le bâtiment central.

Tout à coup, autour de la table un silence se fait. Les domestiques entrent, qui ont fini leur service ; ils vont regagner le village pour la nuit ; ils se rangent et celui qui par sa situation a le droit de porter la parole, gravement prononce ces mots :

« Commandant, messieurs les officiers, toutes les brutes, tous les animaux qu’il y a dans le poste, y a dire bonsoir.

— Bonsoir les animaux, bonsoir les brutes, » répond gravement Underberg.

Un éclat de rire général accueille l’humoristique salut de la conception d’Underberg et la conversation interrompue un instant reprend jusqu’au coucher ; à moins qu’on n’aille jusqu’au bord du fleuve contempler, au milieu du profond silence de la nature endormie, les flots du majestueux Niger qui scintillent à la clarté des astres de la nuit. Au loin, vaguement on perçoit les bruits du tam-tam aux sons duquel les noirs font la veillée ; peu à peu tout rentre dans le calme, quelques rares grenouilles coassent seules dans les bas-fonds marécageux ; la[24] silencieuse sentinelle qui, pieds nus, se promène devant la porte, rend les honneurs aux officiers qui rentrent, et chacun va prendre quelques heures de repos.

Ainsi, pendant douze jours furent poursuivis les derniers détails d’organisation, et chacun d’aider de tous ses moyens aux préparatifs de la dernière heure.

Les adieux furent tout de reconnaissance et d’espoir. Merci ! Au revoir en France !

Hélas, mon pauvre ami Underberg et aussi David ne devaient jamais revoir le sol natal. Ils reposent là-bas sur les bords du grand fleuve africain, loin de ceux qui les ont aimés, ayant sacrifié leur vie, comme tant d’autres que j’ai connus jeunes et pleins d’ardeur, à une grande idée qu’on ne saurait traiter de chimère, car elle est l’avenir !

CHAPITRE II

De Ségou à Sikasso

Départ de Ségou. — L’empire de Ségou. — La nuit du 1er janvier 1891 à Fatené. — Mauvais accueil à Ouakoro. — Le passage du Bani. — San. — L’Almamy de San et le traité. — Scienso. — Traversée du Miniankala. — Je quitte ma mission à Bougounso. — Attitude hostile de Kimberi. — J’attends ma mission à Koutiala. — Départ de Ouelenguena pour Kinian. — Le siège de Kinian. — Quiquandon. — Crozat. — Le Fama Tiéba. — Bodian, Fama de Ségou. — Je rejoins ma mission à Sikasso. — Je rétablis la discipline et organise le départ.

Le 23 décembre, l’organisation est terminée ; la mission se compose du personnel énuméré plus haut, plus trois porteurs, dix bourriquots, dix bœufs porteurs.

Vers trois heures commence le chargement ; à quatre heures, on se met en route. Les adieux sont émus, nous avons conscience que, pour longtemps, nous avons vu non seulement les derniers de nos compatriotes, mais même les derniers Européens.

[26]Mon but est de marcher droit à l’Est vers San, et, de ce point, de gagner Say en continuant la même direction.

A Sanin-Koura, nous prenons le campement du premier jour, vers six heures, mais nombre d’animaux n’ont pas coutume de porter et ont entravé la marche ; on mit près de trois heures pour faire 3 kilomètres. L’inconvénient, je le sens dès ce jour, est que j’ai plus d’animaux que de conducteurs ; les hommes ne sont pas eux-mêmes sans y mettre une certaine mollesse ; il faut que quelques jours se passent, car il leur a coûté de quitter Ségou. Pour eux comme pour nous, la mission n’a en réalité commencé qu’aujourd’hui.

Le lendemain, nous suivons encore le Niger jusqu’à Baninkoro, puis nous prenons à l’Est par Pentiéla, Tessenébougou, Boussé, Kala, Dionfalla.

Nous traversons ainsi le plateau peu élevé, marécageux même sur un grand nombre de points entre le Niger et le Baninko ou Bani.

Peu à peu la marche se régularise.

Le service au camp est réglé de manière très uniforme, que j’indiquerai en quelques mots. Un peu avant le jour, je donne le réveil ; mes domestiques ont été réveillés un moment avant par la sentinelle de la dernière veille. Pendant qu’on refait mes cantines et qu’on boucle les lits, Badaire et moi mangeons rapidement un bouillon, un peu de viande froide additionnée d’un verre de vin, puis d’une tasse de café tant qu’il y aura de l’un et de l’autre. Aussitôt on bâte et l’on charge, et, vingt minutes environ après le lever, le convoi se met en marche dans l’ordre suivant : le guide devant, puis l’interprète et moi-même ; le convoi suit ; enfin la marche est fermée par Badaire, qui a pour mission de faire rallier les traînards et de veiller au rechargement des animaux. Je me renseigne en même temps que je fais le levé de la route.

On fait des haltes de quelques minutes toutes les heures, pendant lesquelles on revoit les charges.

Arrivés à l’étape, on décharge les bagages qui sont empilés au centre du camp ; par-dessus on jette une tente en guise de bâche ; sous l’arbre le plus proche on hisse l’autre tente ; aussitôt l’on va abreuver les animaux et on les conduit au pâturage. Une demi-heure[27] avant la nuit rentrent les animaux auxquels on donne le mil ; on abat la tente et l’on resserre le camp pour la nuit.

A ce moment a lieu le repas du soir. Celui-ci terminé et la nuit faite, on règle le service ; j’indique la place des feux et Badaire, sur un contrôle, commande les sentinelles. Trois hommes sont désignés, qui se relayent jusqu’au jour en trois veilles. La sentinelle de la dernière veille donne le fourrage de réserve et le mil aux animaux, et, en temps convenable, éveille mon cuisinier.

Deux, trois fois par nuit je saute de mon lit pour faire le tour du camp. Badaire n’arrive que très à la longue à prendre cette habitude.

Au camp, je fais mon journal, je prends des renseignements sur les routes et le pays, je tiens palabre avec les chefs, enfin, je fais journellement des observations astronomiques que je calcule aussitôt. Badaire fait réparer les charges, distribue les rations, cherche dans les sacs les cadeaux que je lui demande, en consultant son contrôle.

Pendant ces premiers jours, la marche a été très mauvaise ; les hommes, peu accoutumés aux bœufs porteurs, les chargent mal ; les animaux eux-mêmes, mal dressés, se déchargent sans cesse ; les charges sont lourdes et souvent mal arrimées. Enfin, à Ségou, je n’ai pu trouver qu’insuffisamment hommes et animaux.

[28]Depuis huit mois à peine notre domination, comme je l’ai exposé plus haut, a été assise sur la rive droite du Niger ; j’ai dit aussi comment on avait dû substituer au premier Fama choisi, lequel était de la famille des Diaras, un deuxième, Bodian, qui était Kourbari[4] d’origine. Or cette substitution violente n’avait pas été sans provoquer du trouble dans le pays. Les indigènes, qui avaient vu avec bonheur la restauration de leur dynastie nationale, n’avaient accepté qu’à contre-gré l’avènement de Bodian. Ils avaient rêvé de leur affranchissement complet, notre protectorat effectif n’était point pour leur plaire. Aussi bientôt, de tous côtés, éclatèrent contre l’autorité de Bodian des révoltes partielles qu’il fallut réprimer. D’autre part, notre Fama manquait de prestige : la guerre seule, en lui mettant en main des ressources qu’il distribuerait ensuite à ses compagnons, pouvait le relever à leurs yeux.

Le résident crut avoir trouvé l’occasion en conseillant à Bodian de lever les contingents pour aller conjointement avec Tiéba, Fama du Kénédougou, notre allié, mettre le siège devant un gros village de l’intérieur nommé Kinian, repaire de détrousseurs de caravanes, qui était en lutte ouverte contre lui.

Bodian partit et avec lui M. le lieutenant Spitzer, quelques spahis, tirailleurs et une pièce de canon ; Tiéba avait auprès de lui, comme résident, le capitaine Quiquandon que secondait le docteur Crozat.

De ce fait, le nord du Ségou se trouvait dégarni et le moment parut convenable à un marabout des bords du Baninko de lever l’étendard du prophète et d’appeler à la guerre sainte contre Bodian et les Français les Peuls nomades et les Bambaras, partisans des Diaras. Les chefs des pays voisins appuyaient plus ou moins le fauteur de troubles, en particulier le Roi du Sarro, pays situé entre le Ségou et le Macina.

Telle était la situation politique au moment de notre départ de Ségou, situation contre laquelle le résident était pour le moment impuissant.

Toutefois, jusqu’à Dionfalla, l’attitude de la population avait[29] plutôt été sympathique et j’avais trouvé aisément, dans chaque village d’étape, les quelques hommes que j’avais demandés pour aider mon personnel insuffisant.

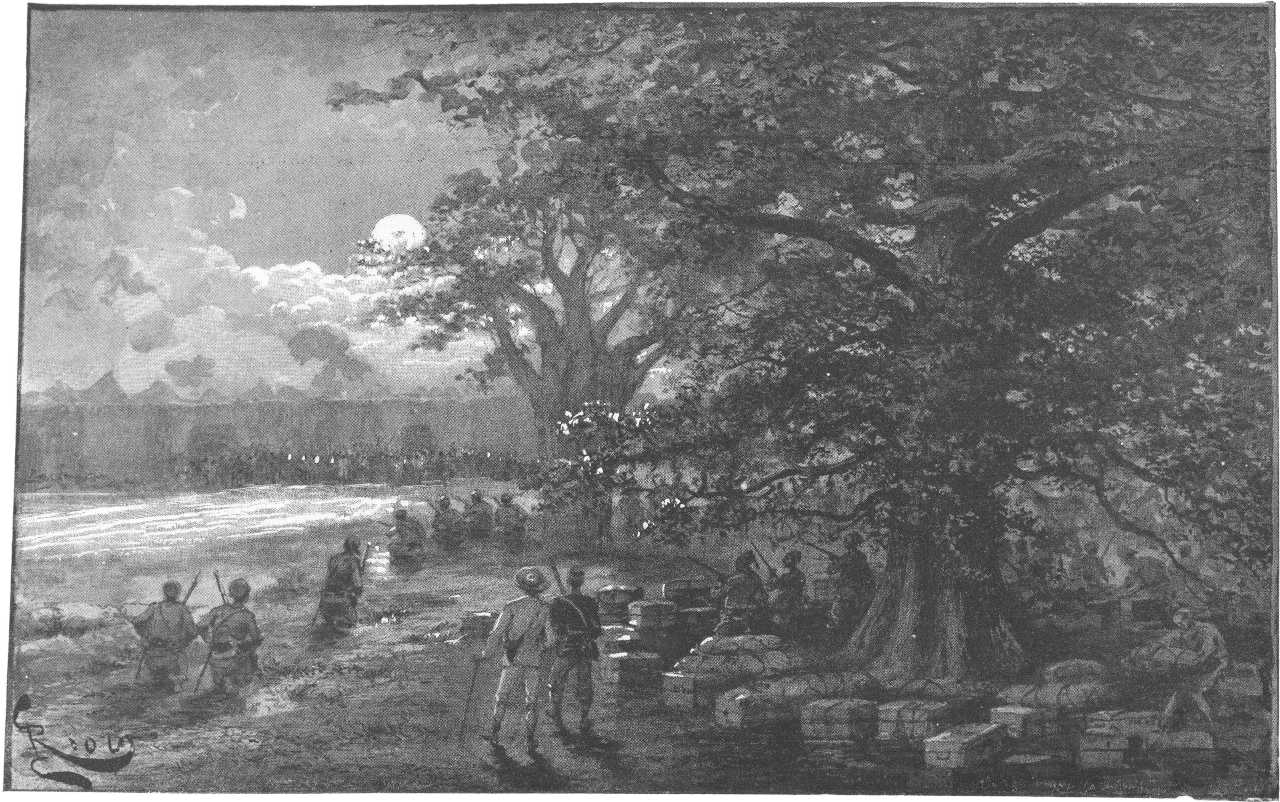

En arrivant à Fatené, le 30 décembre, je pris campement à une centaine de mètres du village, sous un très beau tamarinier, et j’envoyai aussitôt, comme de coutume, mon interprète saluer le chef de village, lui annoncer ma venue et mes projets, lui demander contre payement les vivres qui m’étaient nécessaires.

Mon interprète trouva chez le chef des dispositions plutôt hostiles ; il ne vint pas me voir, m’envoya ses conseillers, et, au cours de la journée, suscita à tout propos des difficultés. J’avais décidé de faire séjour le lendemain, parce que c’était jour de grand marché et que je voulais faire des provisions en même temps que donner un jour de repos à mes animaux.

Le lendemain, la situation devint bien différente. Fatené était un grand village aux confins du Ségou, du côté du Sarro, si bien que les jours de marché il s’y trouvait un grand nombre d’étrangers.

Ce jour-là en particulier s’y donnèrent rendez-vous les agents du marabout révolté, qui venaient tenter de raccoler des partisans tant dans le Ségou que dans le Sarro.

Sous les prétextes les plus divers mon camp ne désemplissait point de gens venus d’un peu partout, ou pour me saluer, ou pour se renseigner. Vinrent ainsi les neveux du Roi du Sarro et foule de chefs des environs.

Vers trois heures de l’après-midi, j’avais appris par les renseignements que les agents du marabout avaient presque décidé le chef de Fatené à m’attaquer le soir après le départ des femmes du marché. Une lettre que je recevais au même instant du capitaine Underberg se terminait par cette phrase : « Veillez, car les gens du marabout ont l’intention d’aller vous cueillir du côté de Fatené. Heureusement que dans ce pays on parle beaucoup, mais qu’on agit peu. »

Vers le soir, au retour des animaux, mes bergers me rapportent des propos tenus sur le chemin par des femmes du Sarro qui retournaient chez elles après le marché : « Les gens de Fatené attaqueront le blanc cette nuit, disaient-elles ; mais nos hommes n’y seront point s’ils ont écouté nos conseils ; ils n’ont rien à y gagner que des mauvais coups. »

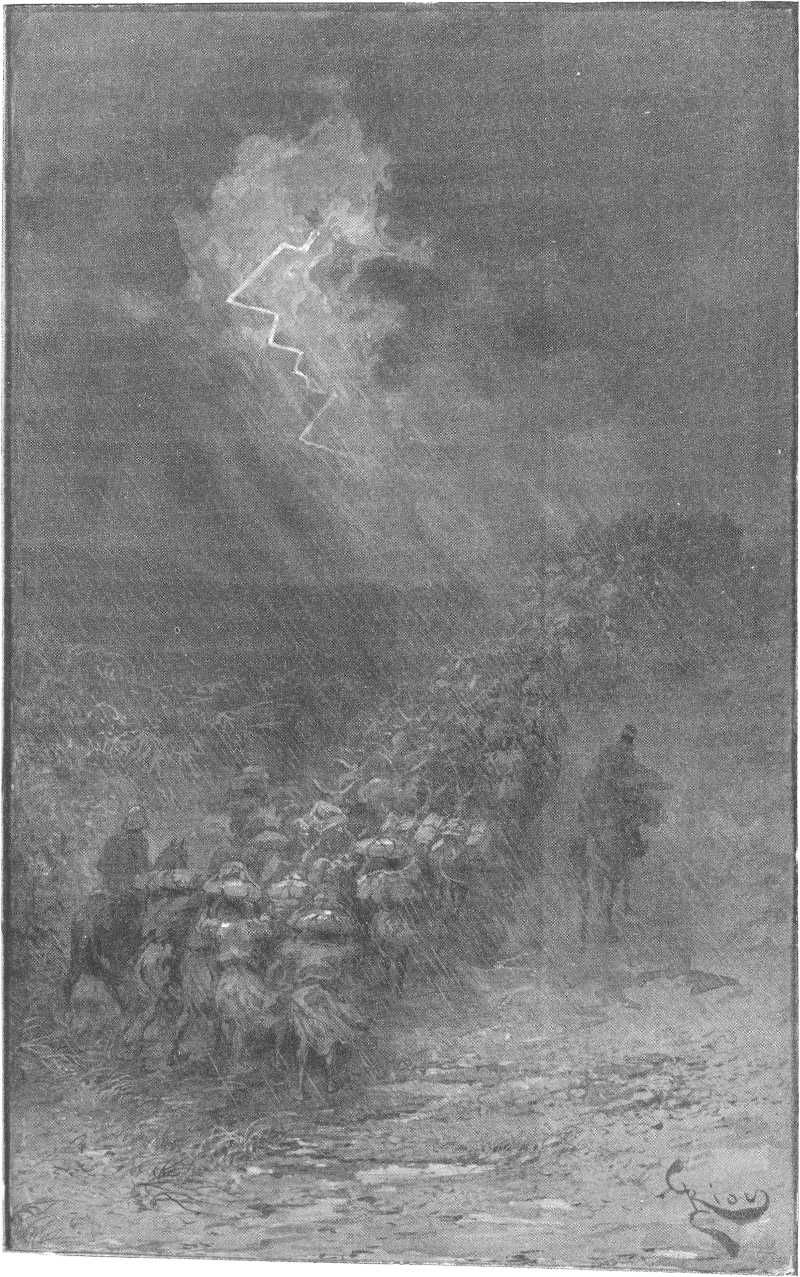

[30]Je n’avais pas voulu prendre de dispositions particulières jusqu’à la chute du jour, de crainte d’éveiller les soupçons, et je savais que les projets belliqueux qui étaient dans l’air ne seraient pas mis à exécution avant un grand korfo (palabre, réunion) qui se tiendrait dans le village, après que les femmes du marché seraient rentrées et que les portes auraient été fermées.

Aussitôt la nuit venue, je prends mes mesures de défense. On éventre les ballots d’outils ; je fais élaguer les basses branches du tamarinier sous lequel était établi le camp, et couper la brousse de manière à me ménager des champs de tir du côté du village. Les animaux sont parqués en arrière, bien couverts par des abatis. Autour de l’arbre, avec les charges, je construis un retranchement, à l’intérieur duquel on place ouvertes les caisses de munitions.

Cela fait, je place à 50 mètres en avant du camp deux petits postes et j’envoie jusqu’aux abords du village des hommes écouter et surveiller. Moi-même, avec l’interprète, je pousse une reconnaissance jusqu’à l’une des portes.

Deux espions que j’ai dans le village sortent vers neuf heures et me disent que l’attaque a été décidée pour le lever de la lune, qui doit avoir lieu vers dix heures. Il y a eu un korfo très bruyant, accompagné d’une grande beuverie de dolo[5]. Les guerriers sont ivres et refusent d’écouter les avis de quelques vieux qui n’approuvent pas leurs projets. Cependant, affirment mes hommes, tout espoir n’est pas perdu et les choses pourront s’arranger peut-être si le parti des étrangers n’est pas le plus fort. Je renvoie aussitôt l’un d’eux dans le village en lui donnant pour mission d’essayer de susciter une querelle en prenant à partie l’un de ces étrangers.

Le temps se passe dans l’attente, la lune se lève sans qu’aucun changement se produise. Dans le village, des clameurs qui vont grandissant s’éveillent ; on entend les bruits du tam-tam qui doit rallier les guerriers aux portes. Toutes les têtes sont échauffées, des disputes interminables ont lieu, au milieu desquelles domine le cri : « Il faut attaquer les blancs ! »

Au camp, tout est dans le plus grand calme ; je suis beaucoup plus rassuré depuis le lever de la lune, car on y voit presque comme en[31] plein jour ; toute surprise est impossible et je suis bien décidé à brusquer l’attaque en ouvrant le feu aussitôt que les assaillants sortiront du village.

La veillée se fait en devisant de choses et d’autres ; de temps en temps, l’un de nous se détache pour aller jusqu’aux petits postes. On mène toujours grand bruit au village.

Tout à coup, Badaire, qui a tiré sa montre plusieurs fois depuis quelque temps, se lève et me souhaite la bonne année.

C’est en effet l’année 1891 qui commence. Sous quels auspices ? Nous le saurons tout à l’heure. Et tout entière, pour nous, elle s’écoulera loin des nôtres, et après elle une autre encore peut-être !

Vers minuit et demi, je me rapproche du village où les rumeurs semblent s’affaiblir. Mon espion revient et déclare que tout danger n’est pas conjuré, mais que mes partisans ont augmenté de nombre.

Vers une heure et demie, je relève les postes, ne laissant que trois sentinelles autour du camp et sous leur garde j’ordonne le repos.

La nuit se passe sans autre incident. Vers quatre heures, je réveille tout le monde. On refait les charges et on donne au camp son aspect de la veille. Car je ne veux pas partir sans avoir le dernier mot de cette affaire.

Elle se termine de la plus simple manière. Le chef de village me fait faire des excuses, me donne des hommes et à sept heures nous partons.

L’étape se fait à Tacirma, où j’arrive à acheter un animal pour alléger mon convoi. Mais encore les charges sont trop lourdes ; il me faudra faire des sacrifices, si je ne trouve pas d’animaux.

Le lendemain, à Ouakoro, je vois le moment où les incidents de Fatené vont se produire à nouveau. Les puits aux abords du village sont gardés et le village est sous les armes à notre arrivée. Les choses se calment un peu dans la journée ; mais nous devons nous relayer, Badaire et moi, pour veiller la nuit.

Des bruits circulent que les révoltés du Baninko, alliés aux villages de Fatené et de Ouakoro, doivent m’attaquer au passage du Bani.

Quoique l’étape soit longue, je prends la résolution de gagner le fleuve le jour même. A quatre heures, je donne le réveil, je fais abandonner quatre charges de pacotille pour alléger le convoi ; ce que je ne[32] puis détruire, je le fais semer un peu partout. Pendant qu’on s’attardera à récolter nos dépouilles, nous marcherons.

On part à six heures. Le convoi marche bien groupé. J’ai un bon guide, homme du Sarro, que j’ai réussi à me gagner la veille, car du village je n’ai rien pu obtenir. La marche se poursuit dans de bonnes conditions. Nous traversons les deux villages de Kandala et Kama qui relèvent du Sarro. A midi et demi, nous sommes au bord de la rivière. Le Bani a, en cet endroit, 150 mètres de large environ. A trois heures, sans encombre, la mission est campée sur la rive droite ; tout s’est passé sans le moindre incident. Si les révoltés voulaient me couper la route, ils ont perdu bonne occasion, mais j’ai eu le soin de mettre le temps à profit.

L’inaction et l’indécision sont pour le voyageur au pays Noir les pires ennemis. Le noir est par tempérament un timoré ; il parle beaucoup, agit peu ; il accepte volontiers le fait accompli ; brusquer une situation est presque toujours un sûr moyen de le désarmer.

Le danger est de tous les jours ; mais, en Afrique, c’est une règle générale à laquelle je n’ai jamais failli : il faut savoir marcher droit vers lui.

Toujours en saluant un chef, quelle que fût son importance, je lui ai dit, après les compliments d’usage :

« Et demain ou dans tant de jours, je veux partir et que tu m’assures des guides pour la route. »

Et toujours aussi, j’obtenais cette première réponse :

« Non, suis mon conseil, la route est mauvaise, reste quelques jours, que les nouvelles soient meilleures. »

Le lendemain ou au jour dit, après avoir eu soin de faire des adieux convenables, je me mettais en route, que les guides demandés fussent arrivés ou non.

Toujours je me suis bien trouvé de cette méthode. Si j’avais voulu attendre chaque fois qu’un conseil d’ami, sincère souvent, voulait me retenir, je serais au centre de l’Afrique pour longtemps encore et réduit à la mendicité.

Rarement j’ai trouvé le danger signalé ; quand je l’ai rencontré, je m’en suis aisément affranchi.

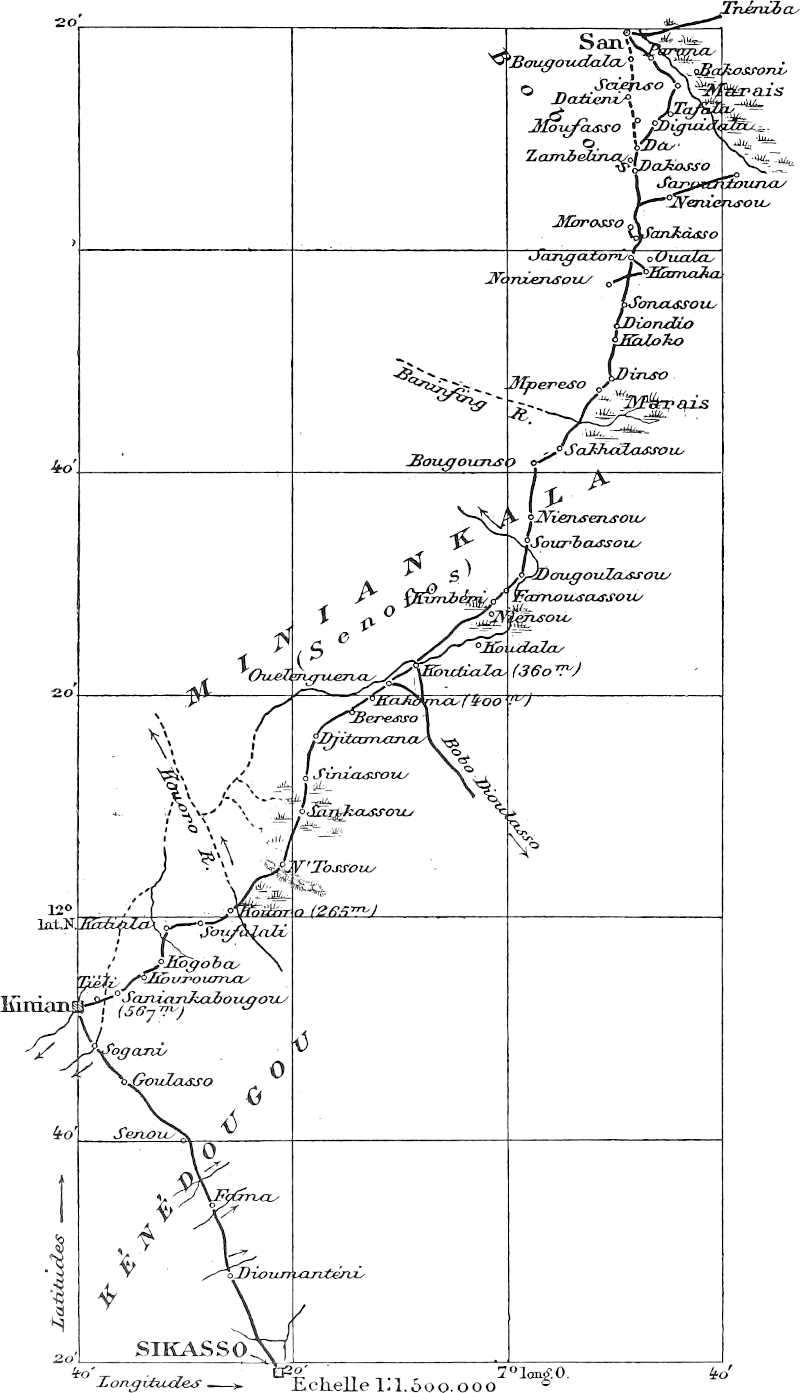

Le lendemain, nous reprenons la route pour faire, après une[35] marche pénible dans les marais, étape à Tiékelinso, village bobo[6], où nous recevons un accueil cordial de ce peuple si primitif, et dans l’après-midi j’envoie à San mon interprète prévenir l’Almamy de mon arrivée.

Le 5 janvier, après une laborieuse traversée de marais, nous arrivons à San à onze heures et demie, escortés de deux cavaliers que l’Almamy a envoyés au-devant de moi.

Je trouve une installation préparée à l’extérieur de la ville, contre le marché. C’est un grand enclos entouré de murs élevés, dans l’intérieur duquel sont quelques cases en terre très habitables.

Dans l’après-midi, je vais faire visite à l’Almamy Alassana, chef de San. Almamy est un titre que se donnent les chefs de village ou même de contrée quand en même temps ils sont personnages religieux, c’est-à-dire lettrés musulmans. Je le trouve au premier étage d’une maison située à peu près au centre de la ville ; c’est un vieillard cassé par l’âge, mais aimable et intelligent. Nous causons assez longuement de toutes sortes de questions, mais en particulier de la situation politique de son pays qui n’est pas sans lui inspirer des inquiétudes. Je lui laisse comprendre, sans trop insister sur l’instant, que son alliance avec nous aurait pour effet de lui assurer la sécurité dont il a si grand désir et besoin.

Dans l’après-midi, son fils Khalilou vient de sa part me rendre visite et à nouveau me sont soumis différents faits, petits ou grands, que j’utilise à nouveau pour arriver à la conclusion d’un traité.

Après quatre jours de négociations, l’Almamy en vient lui-même à me demander de le rédiger.

Le texte français une fois composé, je fis demander un marabout pour écrire le texte arabe. Ce fut un travail difficile, parce que la science assez rudimentaire de ces lettrés ne comporte guère la précision des expressions. J’eus bien avec Khalilou, personnage très intéressé, quelques tiraillements ; mais enfin nous vînmes à bout du travail. Au dernier moment, la question des quatre expéditions faillit tout compromettre : j’envoyai Makoura à l’Almamy lui expliquer les choses et enfin j’obtins satisfaction.

Le 14 janvier après midi, accompagné de Badaire et de Makoura, je me rends chez l’Almamy. Celui-ci, ayant Khalilou auprès de lui,[36] nous reçoit sur la terrasse de sa maison. Les salutations d’usage faites, je présente à l’Almamy les quatre exemplaires du traité ; il lit très rapidement et à haute voix le texte arabe en approuvant à chaque paragraphe ; la lecture terminée, il dit :

« Cette parole écrite entre moi et les Français, je l’accepte devant Dieu. »

Je lui passe alors une plume pour qu’il signe au-dessous du texte arabe, je signe moi-même au-dessous du français, puis de même Badaire et Makoura.

Prenant alors un pavillon français que j’avais apporté, je le déploie et le remets solennellement à l’Almamy en lui disant qu’il est le symbole auquel se reconnaissent entre eux les hommes de notre nation ; que partout où il flotte il a droit de demander aide et protection.

Le lendemain, j’envoyai à l’Almamy et à ses fils de superbes cadeaux au nom du Président de la République, à l’occasion de la signature du traité.

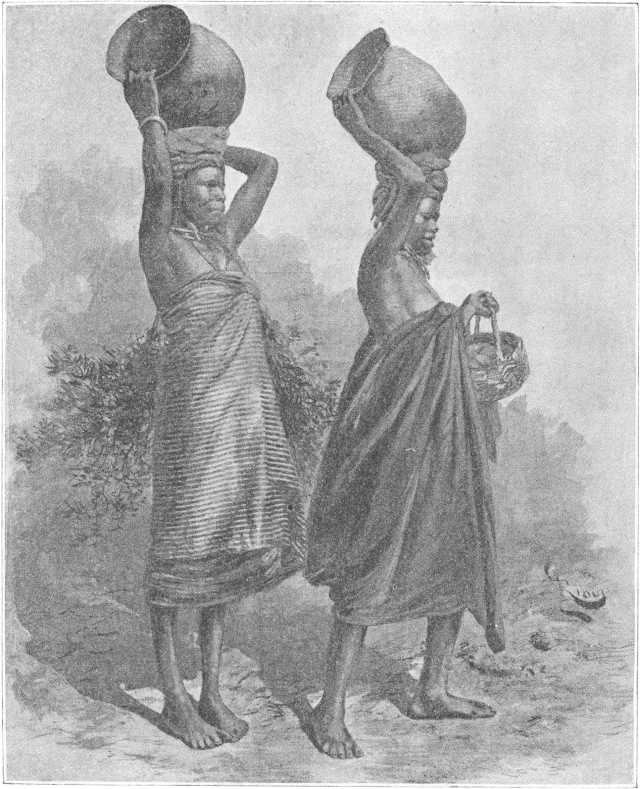

L’acte qui venait d’être signé était à mes yeux d’importance capitale. On n’en saurait juger ainsi si l’on se place seulement au point de vue de l’étendue des territoires qui se trouvaient ressortir désormais à notre protectorat. San, en effet, est seulement un marché, sorte de ville libre où convergent les caravanes qui, du Sud et de l’Est, apportent du Ouorodougou et du Gondia l’or et la noix de kola qu’elles vont vendre plus loin dans le Macina, à Djenné, Bandiagara et même Tombouctou, ou au Nord, sur la rive gauche du Niger, dans les pays bambaras. Du Nord viennent aussi d’autres caravanes, qui apportent à San le sel en barres, qui est le produit base de toutes les transactions entre le Niger et la côte de Guinée, et les étoffes du Macina. C’est ainsi qu’à San se coudoient chaque jour au marché les Armat (population noire) de Tombouctou vendant leur sel, les Dioulas (marchands) du Macina et du Haoussa offrant leurs étoffes et vêtements brodés, les gens de Kong, les Bobos qui travaillent très ingénieusement le cuir et le fer, les Peuls enfin avec les produits de leurs troupeaux.

Les transactions se font à San en toute sécurité : aucun droit n’est perçu, ni à l’entrée, ni à la sortie, pas plus que sur les opérations d’achat ou de vente, et la justice de l’Almamy est reconnue[39] par tous comme très équitable. Son renom de sagesse et de sainteté est universel dans toute la boucle du Niger, et le fait d’avoir signé avec moi un acte semblable au traité dont je viens de parler, devait assurément prédisposer en ma faveur tous les chefs ou lettrés musulmans que je pouvais rencontrer dans la suite.

San est entouré par des États divers dont il est indispensable de donner en quelques mots la physionomie politique en même temps que d’en définir à larges traits les populations.

Ces pays sont : au Nord, le Sarro ; à l’Ouest, le Baninko, anciennes provinces de l’empire toucouleur d’El-Hadj-Oumar et d’Ahmadou-Sheikou. Ce dernier dépossédé, l’année précédente, de sa capitale Ségou, que son fils Madani n’avait su défendre contre le colonel Archinard, était à ce moment enfermé dans Nioro, dont bientôt il devait être chassé par nos armes. Le Sarro avait son Fama (roi) qui avait reconnu notre suzeraineté, le Baninko relevait de Bodian, Fama de Ségou, mais était, ainsi que je l’ai dit, fort troublé en ce moment par les menées d’un marabout peul qui, profitant de l’absence de Bodian et de la faiblesse de la garnison de Ségou, tentait sous couleur de guerre sainte de se tailler un État indépendant. Ces deux pays sont peuplés de populations bambaras. Quelques villages bobos s’étendent le long du Bani, à l’est et au sud de San.

A l’est de San est le Macina. Le Macina occupe toute la partie septentrionale et occidentale de la boucle du Niger. Sa capitale est Bandiagara. La population indigène, actuellement réfugiée dans le massif montagneux du Hombori au sud-est de Bandiagara, est de race sourhaï ; elle a été successivement asservie par les Peuls, dont la dernière dynastie régnante était les Cissé. Puis ceux-ci ont été dépossédés par les Toucouleurs, lors des guerres d’El-Hadj-Oumar. J’ai dit comment, après s’être emparé du Macina tout entier et avoir contraint Tombouctou à lui payer tribut, le conquérant disparut dans une révolte. Son neveu Tidiani lui succéda vers 1864 environ ; il se refusa à reconnaître la suzeraineté d’Ahmadou, sultan de Ségou, et, tant que dura sur les bords du Niger la domination toucouleur, les deux États vécurent l’un vis-à-vis de l’autre en état de paix armée.

Tidiani n’eut pendant son règne assez long (plus de trente ans) qu’une seule fois à entrer en contact avec les Européens : ce fut en 1887. Lors de sa mémorable exploration du Niger jusqu’à Tombouctou,[40] M. le lieutenant de vaisseau Caron, laissant ses canonnières au mouillage de Mopti, alla rendre visite dans sa capitale au Cheik du Macina.

A sa mort ce fut un des frères d’Ahmadou, Monirou, qui lui succéda. Il ne put qu’imparfaitement asseoir son autorité sur le pays ; le parti toucouleur ne s’était qu’à contre-gré rallié à lui ; celui-ci eût préféré la domination d’Ahmadou lui-même, reprochant à Monirou d’avoir autrefois invoqué notre assistance contre son frère.

J’aurai établi la situation exacte quand j’aurai ajouté que l’instabilité de la situation de Monirou s’aggravait en ce moment. La chute de la domination d’Ahmadou sur la rive gauche du Niger était à prévoir à bref délai ; la seule place qui lui restait, Nioro, venait de tomber au pouvoir du colonel Archinard (1er janvier 1891), et, de tous leurs vœux, les Toucouleurs du Macina appelaient la venue du fugitif, décidés à lui offrir le turban s’il réussissait à gagner les bords du Niger et à abandonner Monirou à sa vengeance.

D’autre part, l’ancienne famille régnante, représentée par Ahmadou-Addou, Oumar-Balobo et Seydou, s’agite et voudrait profiter de l’impopularité de Monirou pour ressaisir le pouvoir en chassant les Toucouleurs.