Title: Handbuch der Pharmakognosie

Zweiter Band. Spezielle Pharmakognosie

Author: A. Tschirch

Release date: August 19, 2023 [eBook #71452]

Language: German

Original publication: Leipzig: Verlag von Chr. Herm. Tauchnitz, 1912

Credits: Peter Becker, Reiner Ruf, and the Online Distributed Proofreading Team at https://www.pgdp.net (This file was produced from images generously made available by The Internet Archive)

Anmerkungen zur Transkription

Der vorliegende Text wurde anhand der Buchausgabe von 1912 so weit wie möglich originalgetreu wiedergegeben. Typographische Fehler wurden stillschweigend korrigiert. Ungewöhnliche und heute nicht mehr verwendete Schreibweisen bleiben gegenüber dem Original unverändert; fremdsprachliche Ausdrücke wurden nicht korrigiert.

Schreibweisen für die Namen von Rohprodukten, chemischen Substanzen, Handelswaren, sowie Personen- und Ortsnamen sind nicht einheitlich.

VON

A. TSCHIRCH

ZWEITER BAND

SPEZIELLE PHARMAKOGNOSIE

LEIPZIG 1912

VERLAG VON CHR. HERM. TAUCHNITZ

HANDBUCH DER

PHARMAKOGNOSIE

VON

A. TSCHIRCH

ERSTE ABTEILUNG

MIT 237 ABBILDUNGEN IM TEXT

UND AUF EINGEHEFTETEN TAFELN, SOWIE 3 KARTEN

LEIPZIG 1912

VERLAG VON CHR. HERM. TAUCHNITZ

Das Recht der Übersetzung in

fremde Sprachen ist vorbehalten

DIE VERLAGSHANDLUNG

[S. v]

|

Seite

|

|||||||||

|

Einleitung

|

|||||||||

|

I.

|

Kohlehydratdrogen (A bis D umfassen

die Süßstoffdrogen)

|

||||||||

|

A.

|

|||||||||

|

a)

|

Drogen, die Hexosen als Monosaccharide enthalten

|

||||||||

|

Invertzuckerdrogen. Drogen, welche vorwiegend aus

Invertzucker bestehen oder viel Invertzucker enthalten

|

|||||||||

|

α)

|

Mel

|

||||||||

|

β)

|

|||||||||

|

Flos Verbasci

|

|||||||||

|

Bassiablüten

|

|||||||||

|

γ)

|

|||||||||

|

Caricae

|

|||||||||

|

Dactyli

|

|||||||||

|

Passulae

|

|||||||||

|

δ)

|

Zu Roobs oder Pulpen verarbeitete Früchte

|

||||||||

|

Fruct. Juniperi

|

|||||||||

|

Fruct. Sambuci

|

|||||||||

|

Fruct. Pruni

|

|||||||||

|

Fruct. Jujubae

|

|||||||||

|

Sebesten

|

|||||||||

|

Fruct. Myrtilli

|

|||||||||

|

b)

|

Drogen, die Sorbit enthalten

|

||||||||

|

c)

|

Drogen, die Glukuronsäure enthalten

|

||||||||

|

Rad. Liquiritiae

|

|||||||||

|

Succus Liquiritiae

|

|||||||||

|

1)

|

Eschenmanna

|

||||||||

|

2)

|

Australisches Manna

|

||||||||

|

3)

|

Platanus-Manna

|

||||||||

|

4)

|

Manna von den Capverdischen Inseln

|

||||||||

|

5)

|

Harlálumanna

|

||||||||

|

6)

|

Olivenhonig

|

||||||||

|

Madagaskar-Manna

|

|||||||||

|

B.

|

Drogen, welche Disaccharide von Hexosen enthalten.

|

||||||||

|

I.

|

Rohrzucker aus Zuckerrohr

|

||||||||

|

II.

|

Rübenzucker

|

||||||||

|

III.

|

Ahornzucker

|

||||||||

|

IV.

|

Palmzucker

|

||||||||

| [S. vi] |

V.

|

Sorghumzucker

|

|||||||

|

VI.

|

Andere Rohrzucker liefernde Materialien

|

||||||||

|

a)

|

Alhagi-Manna oder Terendschabin

|

||||||||

|

b)

|

Tabaschir

|

||||||||

|

c)

|

Californisches Manna

|

||||||||

|

d)

|

Blue Grass Manna

|

||||||||

|

e)

|

Weidenmanna oder Bide Khecht

|

||||||||

|

f)

|

Eichenmanna oder Gueze-elefi

|

||||||||

|

g)

|

Schîr-Khist

|

||||||||

|

h)

|

Tamarixmanna

|

||||||||

|

Fructus Ceratoniae

|

|||||||||

|

Trehalamanna

|

|||||||||

|

Milchzucker

|

|||||||||

|

C.

|

Drogen, welche Trisaccharide enthalten.

|

||||||||

|

a)

|

Eucalyptus-Manna

|

||||||||

|

b)

|

Lärchen-Manna

|

||||||||

|

D.

|

Drogen, welche Tetrasaccharide enthalten.

|

||||||||

|

Polysacchariddrogen (keine

Süßstoffdrogen, I-VII Inhaltsbestandteile, VIII Membranine).

|

|||||||||

|

α)

|

Zellinhaltsbestandteile.

|

||||||||

|

a)

|

Amylum solani

|

||||||||

|

b)

|

Arrowroots

|

||||||||

|

1.

|

Westindisches Arrowroot

|

||||||||

|

2.

|

Maniok

|

||||||||

|

3.

|

Ostindisches Arrowroot

|

||||||||

|

4.

|

Queensland Arrowroot

|

||||||||

|

5.

|

Tahiti Arrowroot

|

||||||||

|

6.

|

Guyana Arrowroot (und Bananenstärke)

|

||||||||

|

7.

|

Batatenstärke

|

||||||||

|

8.

|

Arumstärke

|

||||||||

|

9.

|

Costarica Arrowroot

|

||||||||

|

10.

|

Japanisches Arrowroot

|

||||||||

|

1.

|

Sago

|

||||||||

|

2.

|

Andere Palmen- (und Cycadeen-)Stärke

|

||||||||

|

1.

|

Amylum Tritici

|

||||||||

|

2.

|

Amylum Oryzae

|

||||||||

|

3.

|

Amylum Maidis

|

||||||||

|

4.

|

Fructus Hordei

|

||||||||

|

Leguminosenstärke

|

|||||||||

|

II.

|

Amylodextringruppe.

|

||||||||

|

Macis

|

|||||||||

|

Dextrin

|

|||||||||

|

IV.

|

Inulindrogen.

|

||||||||

|

Kompositenwurzeln

|

|||||||||

|

Rad. Cichorei (Cichorienkaffee)

|

|||||||||

| [S. vii] |

Rad. Taraxaci

|

||||||||

|

Rad. Bardanae

|

|||||||||

|

V.

|

Lävulindrogen.

|

||||||||

|

VI.

|

Triticindrogen.

|

||||||||

|

Rhiz. Graminis

|

|||||||||

|

VII.

|

Scillin-(Sinistrin-)Drogen.

|

||||||||

|

β)

|

Membraninbildende Substanzen.

|

||||||||

|

VIII.

|

Polysaccharide vom Charakter der Membranine.

Membranin-Drogen.

|

||||||||

|

A.

|

Zellulosindrogen

|

||||||||

|

1.

|

Celluloso-Membranin-Drogen

|

||||||||

|

Gossypium

|

|||||||||

|

Pili haemostatici

|

|||||||||

|

Die Fasern

|

|||||||||

|

Von Haaren gebildet:

Baumwolle, Pflanzendunen, Pflanzenseiden, Einheimische

Wollhaare

|

|||||||||

|

Pflanzliche

Bastfasern:

|

|||||||||

|

Lein, Hanf, Sunn,

Nessel, Chinagras, Jute, Gambohanf,

Neuseeländ. Flachs, Manilahanf, Pitafaser,

Aloëhanf, Coir

|

|||||||||

|

Papier

|

|||||||||

|

2.

|

Reservezelluloso-Membranin-Drogen (Hemizellulosedrogen)

|

||||||||

|

Steinnuß

|

|||||||||

|

3.

|

Lichenino-Membranin-Drogen (inkl. Amyloidmembranine)

|

||||||||

|

Pergamentpapier

|

|||||||||

|

Lichen islandicus

|

|||||||||

|

Lerp-Manna

|

|||||||||

|

4.

|

Lignino-Membranin-Drogen

|

||||||||

|

Lignum Juniperi

|

|||||||||

|

Holzstoff, Holzwolle, Waldwolle

|

|||||||||

|

5.

|

Pectino-Membranin-Drogen

|

||||||||

|

Fruchtgelees

|

|||||||||

|

6.

|

Koryzo-Membranin-Drogen

|

||||||||

|

Cryptogame Schleimdrogen

|

|||||||||

|

Carrageen

|

|||||||||

|

Stipes Laminariae

|

|||||||||

|

Agar-Agar

|

|||||||||

|

I. Unbearbeitete Algen

|

|||||||||

|

Agar v. Ceylon, Makassar, Japan. Moos

|

|||||||||

|

II. Aus Algen dargestellte Gelatinen

|

|||||||||

|

Agar von Japan

|

|||||||||

|

2.

|

Schleim der sekundären Membran

|

||||||||

|

a)

|

Schleime in Samen

|

||||||||

|

1. Schleimepidermen

|

|||||||||

|

Sem. Lini

|

|||||||||

|

Sem. Cydoniae

|

|||||||||

|

Sem. Psyllii

|

|||||||||

|

2. Schleimendosperme

|

|||||||||

|

Sem. Fenugraeci

|

|||||||||

|

b)

|

Schleimzellen in der ganzen Pflanze verteilt

|

||||||||

|

Rad. Althaeae

|

|||||||||

|

Fol. Althaeae

|

|||||||||

|

Flos Althaeae

|

|||||||||

|

Folium et Flos Malvae

|

|||||||||

|

Flos Malvae arboreae

|

|||||||||

|

Flos Tiliae

|

|||||||||

| [S. viii] |

c)

|

Schleimzellen in Knollen

|

|||||||

|

Tuber Salep

|

|||||||||

|

d)

|

Schleimzellen in Rinden

|

||||||||

|

Cort. cinnamoni

|

|||||||||

|

Cort. ulmi

|

|||||||||

|

7.

|

Gummo-Membranin-Drogen

|

||||||||

|

Die Gummis

|

|||||||||

|

Traganth

|

|||||||||

|

Falsche Traganthe

|

|||||||||

|

Gummi arabicum

|

|||||||||

|

I. Acaciengummi

|

|||||||||

|

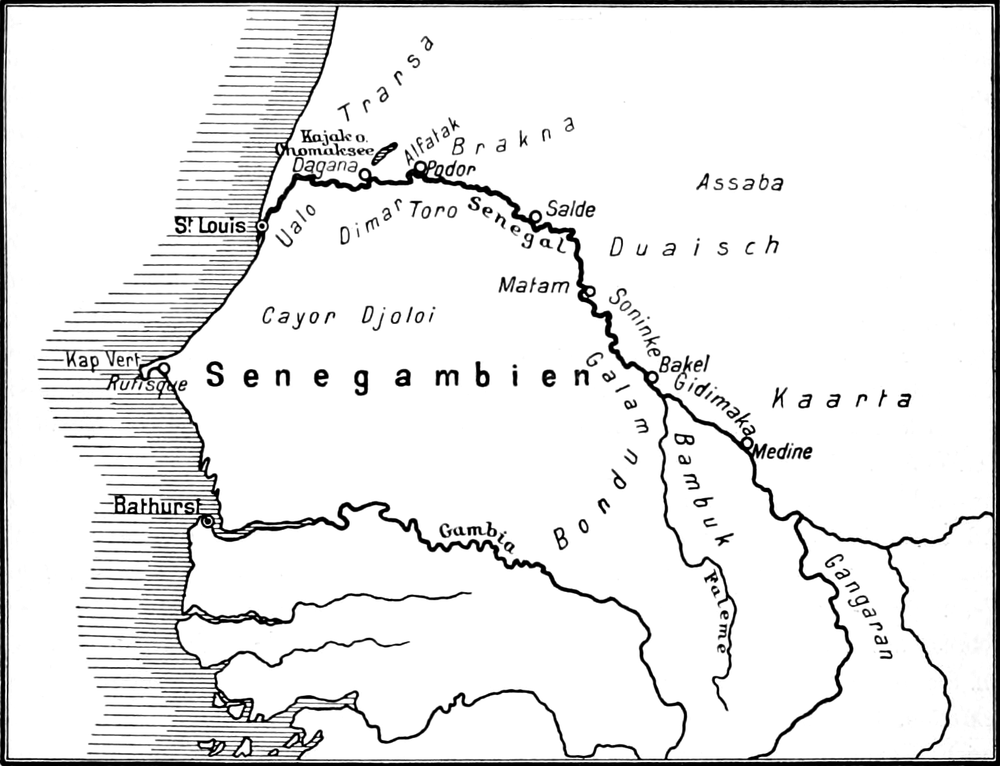

A. Afrikanisches Gummi

|

|||||||||

|

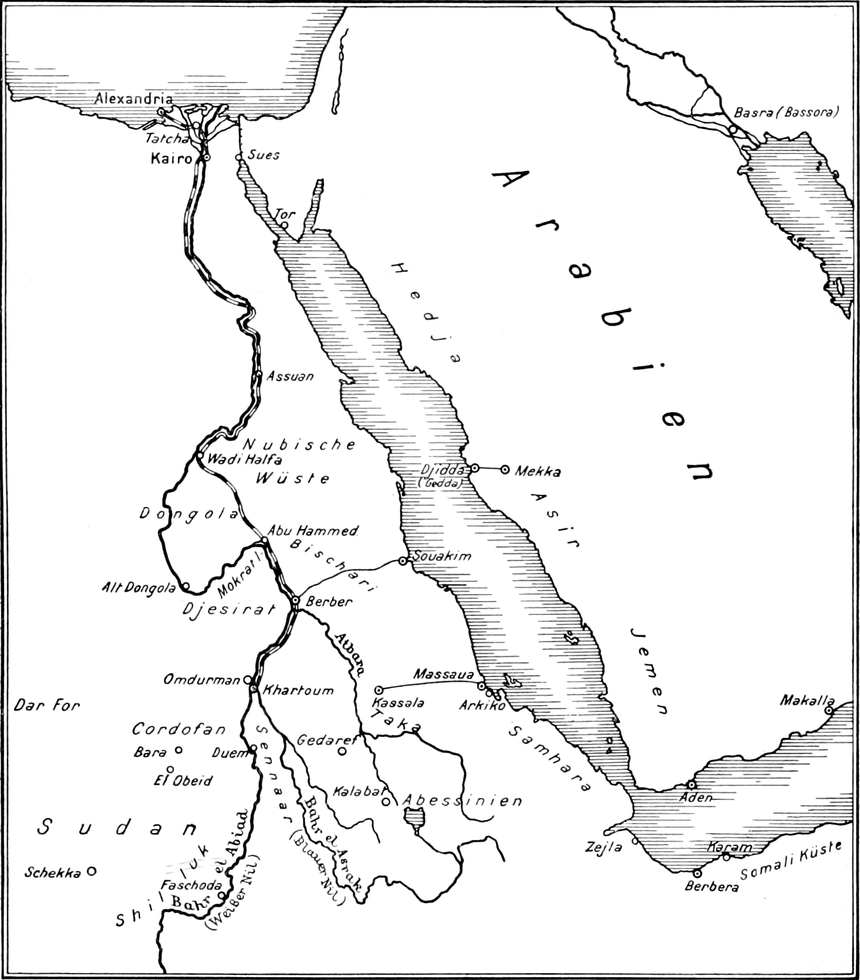

a) Nilgummi

|

|||||||||

|

Cordofan-, Sudangummi

|

|||||||||

|

Sennaargummi

|

|||||||||

|

Gedarefgummi

|

|||||||||

|

Ghezirehgummi

|

|||||||||

|

Talhgummi, Santa- oder

Suntgummi, Kuk-Gummi, Kakamut, Kadab

|

|||||||||

|

Suakimgummi

|

|||||||||

|

Somaligummi

|

|||||||||

|

Massauagummi

|

|||||||||

|

Adengummi

|

|||||||||

|

Geddagummi, Berberisches Gummi

|

|||||||||

|

Litty, Sarki, Fachmi-Gummi

|

|||||||||

|

b) Senegalgummi

|

|||||||||

|

c) Maroccogummi

|

|||||||||

|

d) Tunis- und Tripolisgummi

|

|||||||||

|

e) Capgummi und Orange River-Gummi

|

|||||||||

|

Deutsch-Ostafrika, Deutsch-Südwestafrika,

Angra Pequena, Deutsch Adamaua, Togo

|

|||||||||

|

g) Gummi von Angola

|

|||||||||

|

h) Gummi von Nord-Nigeria

|

|||||||||

|

i) Gummi von Réunion

|

|||||||||

|

B. Indisches Acaciengummi, Ghati

|

|||||||||

|

C. Australisches Acaciengummi

|

|||||||||

|

D. Amerikanisches Acaciengummi

|

|||||||||

|

A. Indische Gummis

|

|||||||||

|

B. Javanische Gummis

|

|||||||||

|

C. Australische Gummis

|

|||||||||

|

D. Amerikanische Gummis

|

|||||||||

|

Prunoideengummi

|

|||||||||

|

B.

|

Membranine, die keine Polysaccharide enthalten

oder von denen es noch nicht sicher ist, ob sie solche enthalten.

|

||||||||

|

1.

|

Suberino-Membranin-Drogen

|

||||||||

|

Kork

|

|||||||||

|

2.

|

Pollenino-Membranin-Drogen

|

||||||||

|

Lycopodium

|

|||||||||

| [S. ix] |

3.

|

Mycino-Membranin-Drogen

|

|||||||

|

Fungus igniarius

|

|||||||||

|

4.

|

Silico-Membranin-Drogen

|

||||||||

|

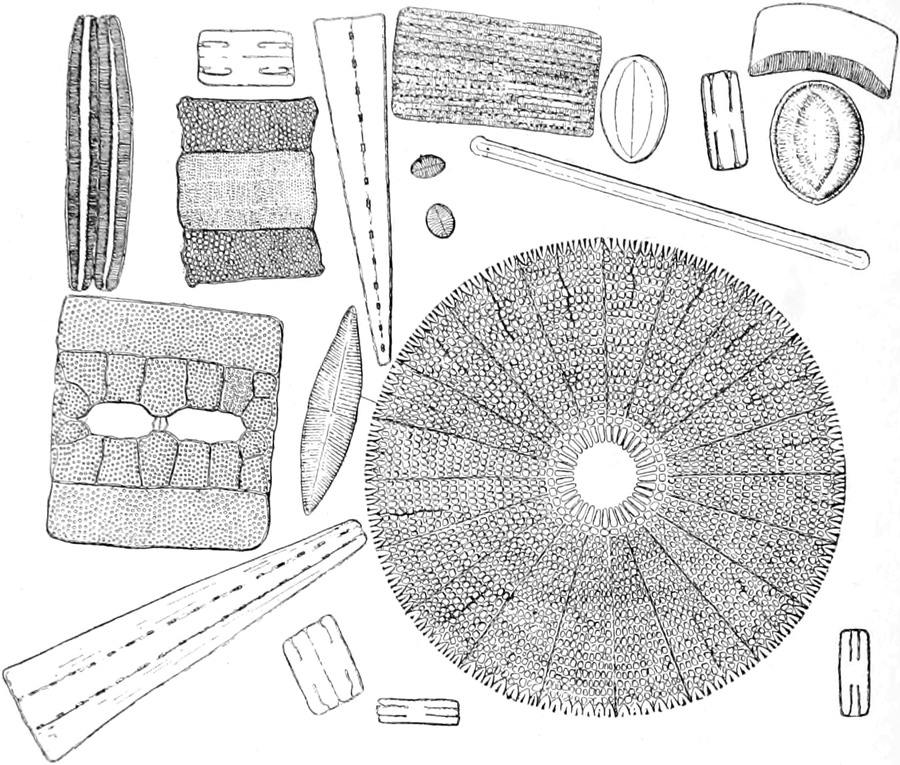

Kieselgur

|

|||||||||

|

4.

|

Carbono-Membranin-Drogen

|

||||||||

|

Carbo ligni

|

|||||||||

|

Torfwatte, Torfmull

|

|||||||||

|

II.

|

Albuminoiddrogen

|

||||||||

|

1.

|

Gelatine

|

||||||||

|

2.

|

Os sepiae

|

||||||||

|

3.

|

Cornu cervi raspatum

|

||||||||

|

4.

|

Ichthyocolla

|

||||||||

|

5.

|

Catgut

|

||||||||

|

6.

|

Spongia

|

||||||||

|

Carbo Spongiae

|

|||||||||

|

Lapis Spongiarum

|

|||||||||

|

7.

|

Seide

|

||||||||

|

Seidensurrogate

|

|||||||||

|

8.

|

Schafwolle

|

||||||||

|

III.

|

Säuredrogen

|

||||||||

|

I.

|

Ameisensäuredrogen

|

||||||||

|

Formica

|

|||||||||

|

II.

|

Essigsäure-, Propionsäure-,

Buttersäuredrogen

|

||||||||

|

III.

|

Baldriansäuredrogen

|

||||||||

|

Rhizoma Valerianae

|

|||||||||

|

IV.

|

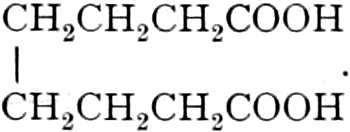

Oxalsäure-, Bernsteinsäure-,

Apfelsäure-Drogen

|

||||||||

|

Extract. ferri pomati

|

|||||||||

|

V.

|

Weinsäuredrogen

|

||||||||

|

Weinstein

|

|||||||||

|

Pulpa Tamarindi

|

|||||||||

|

VI.

|

Citronensäuredrogen

|

||||||||

|

Frische Citronen

|

|||||||||

|

Citronensaft

|

|||||||||

|

IV.

|

Fett- und Wachsdrogen

|

||||||||

|

1.

|

Trocknende Öle

|

||||||||

|

Semen Lini und Oleum Lini

|

|||||||||

|

Fructus Cannabis und Oleum Cannabis

|

|||||||||

|

Semen Papaveris und Oleum Papaveris

|

|||||||||

|

Andere trocknende Öle

|

|||||||||

|

2.

|

Halbtrocknende Öle

|

||||||||

|

Semen Gossypii und Oleum Gossypii

|

|||||||||

|

Semen Sesami und Oleum Sesami

|

|||||||||

|

Semen Tiglii und Oleum Crotonis

|

|||||||||

|

Andere Öle der Baumwollsamenölgruppe

|

|||||||||

|

Semen Rapae und Oleum Rapae

|

|||||||||

|

Andere Öle der Rübölgruppe

|

|||||||||

|

Fructus Arachidis und Oleum Arachidis

|

|||||||||

|

Semen Amygdalae dulcis und Oleum Amygdalae

|

|||||||||

|

Andere Pruneenöle

|

|||||||||

| [S. x] | |||||||||

|

Fructus Olivae und Oleum Olivae

|

|||||||||

|

Andere Öle der Olivenölgruppe

|

|||||||||

|

Semen Ricini und Oleum Ricini

|

|||||||||

|

Andere Öle der Ricinusölgruppe

|

|||||||||

|

1.

|

Öle von Seetieren

|

||||||||

|

a)

|

Fischöle

|

||||||||

|

b)

|

Leberöle

|

||||||||

|

Oleum Jecoris Morrhuae

|

|||||||||

|

c)

|

Trane

|

||||||||

|

2.

|

Öle von Landtieren

|

||||||||

|

1.

|

Myristinsäuregruppe

|

||||||||

|

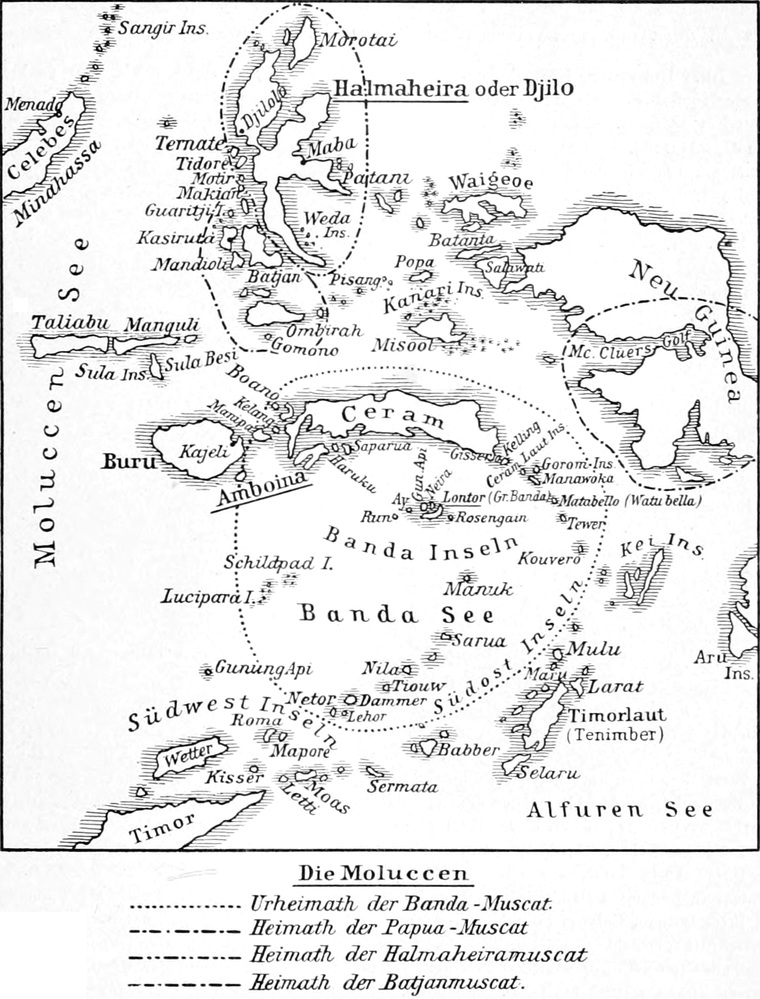

Semen Myristicae, Macis und Oleum

Myristicae

|

|||||||||

|

Andere nutzbare Myristicaarten

|

|||||||||

|

Andere fettliefernde Myristicaceen

|

|||||||||

|

2.

|

Laurinsäuregruppe

|

||||||||

|

Fructus Lauri und Oleum Lauri

|

|||||||||

|

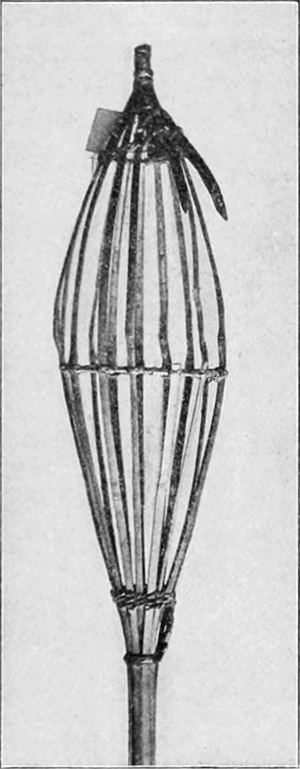

Fructus Cocos und Oleum Cocos

|

|||||||||

|

Andere Vertreter der Gruppe

|

|||||||||

|

3.

|

Japansäure-Gruppe

|

||||||||

|

Cera Japonica

|

|||||||||

|

4.

|

Ölsäuregruppe

|

||||||||

|

Fructus Elaeïdis und Oleum Palmae

|

|||||||||

|

Oleum Cacao

|

|||||||||

|

Andere Vertreter der Gruppe

|

|||||||||

|

IV.

|

Animalische feste Fette

|

||||||||

|

1.

|

Körperfette

|

||||||||

|

Adeps suillus

|

|||||||||

|

Sevum ovile

|

|||||||||

|

Sevum bovinum

|

|||||||||

|

2.

|

Milchfette

|

||||||||

|

Butyrum

|

|||||||||

|

V.

|

Wachse

|

||||||||

|

1.

|

Pflanzenwachse

|

||||||||

|

Carnaubawachs

|

|||||||||

|

Andere Pflanzenwachse

|

|||||||||

|

3.

|

Animalische Wachse

|

||||||||

|

a)

|

Säugetierwachse

|

||||||||

|

α)

|

Walratgruppe

|

||||||||

|

Cetaceum

|

|||||||||

|

Ambra

|

|||||||||

|

β)

|

Cholesterinwachse. Wollfettgruppe

|

||||||||

|

Adeps Lanae

|

|||||||||

|

b)

|

Insektenwachse

|

||||||||

|

Cera flava (Bienenwachs)

|

|||||||||

|

Chinesisches Insektenwachs

|

|||||||||

|

Zusätze und Berichtigungen zu Band II. Erste Abteilung

|

|||||||||

[S. xi]

|

Seite

|

|||

|

Tafel

|

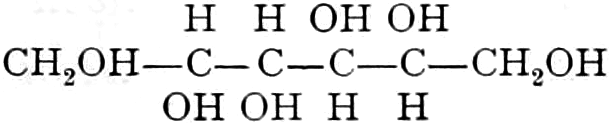

I.

|

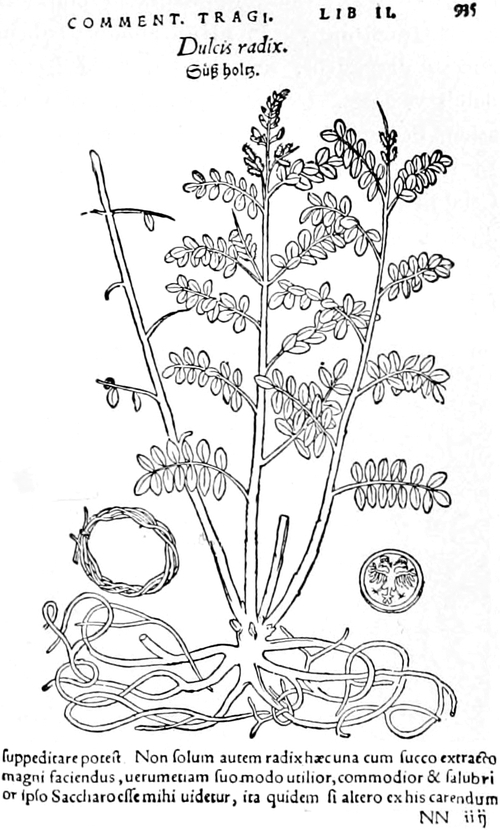

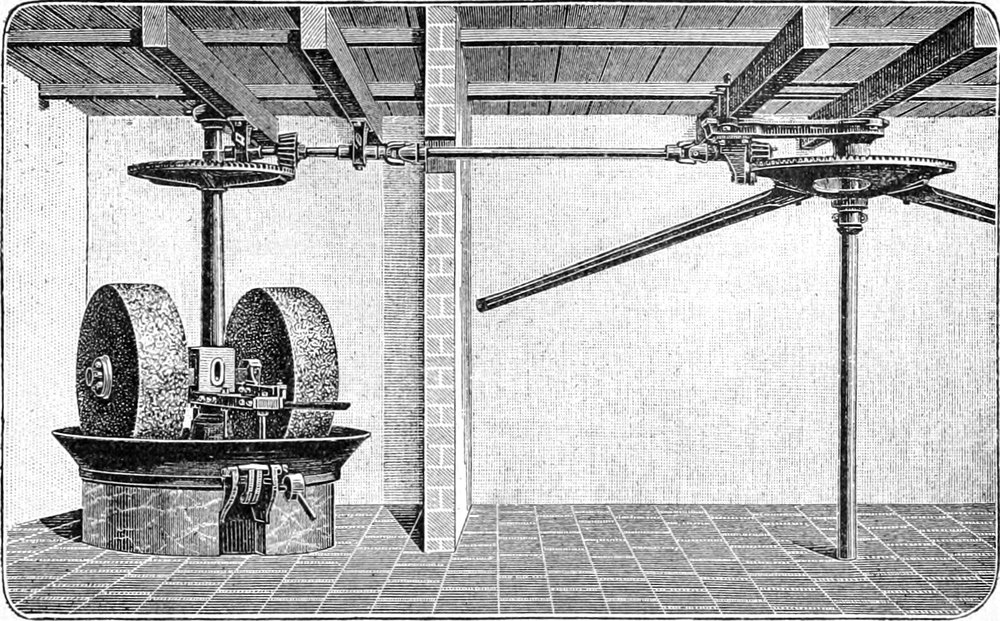

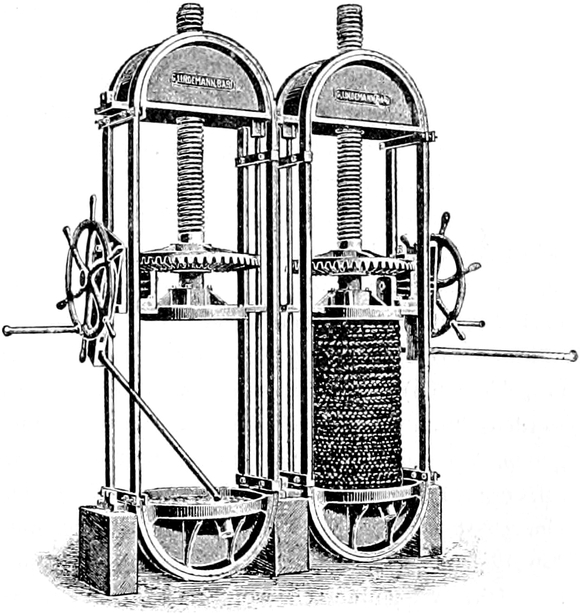

Fabbrica liquirizia di Barone Senatore Compagna in

Corigliano

|

|

|

„

|

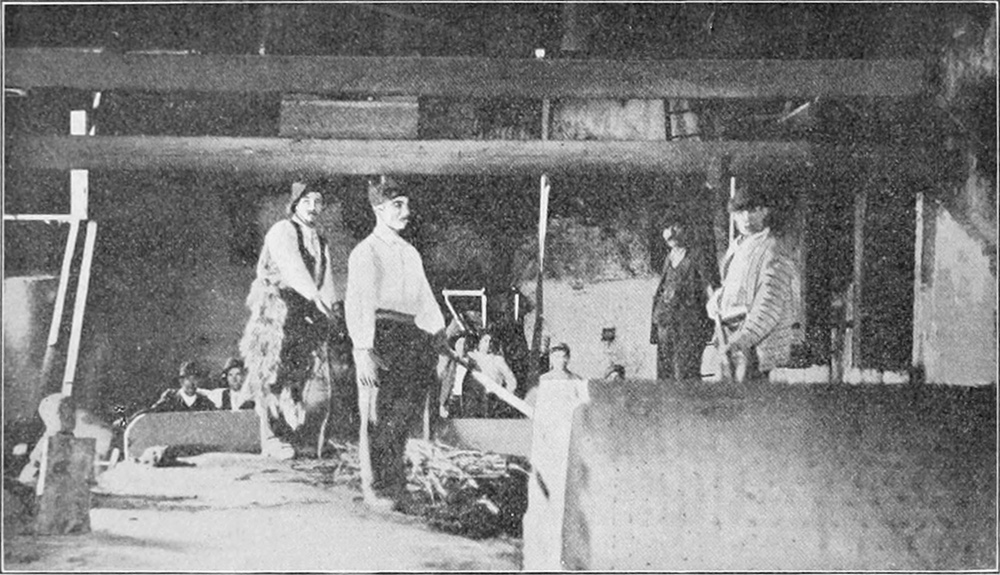

II.

|

Interno di un solo frantoio (Fabbrica liquirizia di

Barone Compagna. Dirett. Luigo Caruso)

|

|

|

„

|

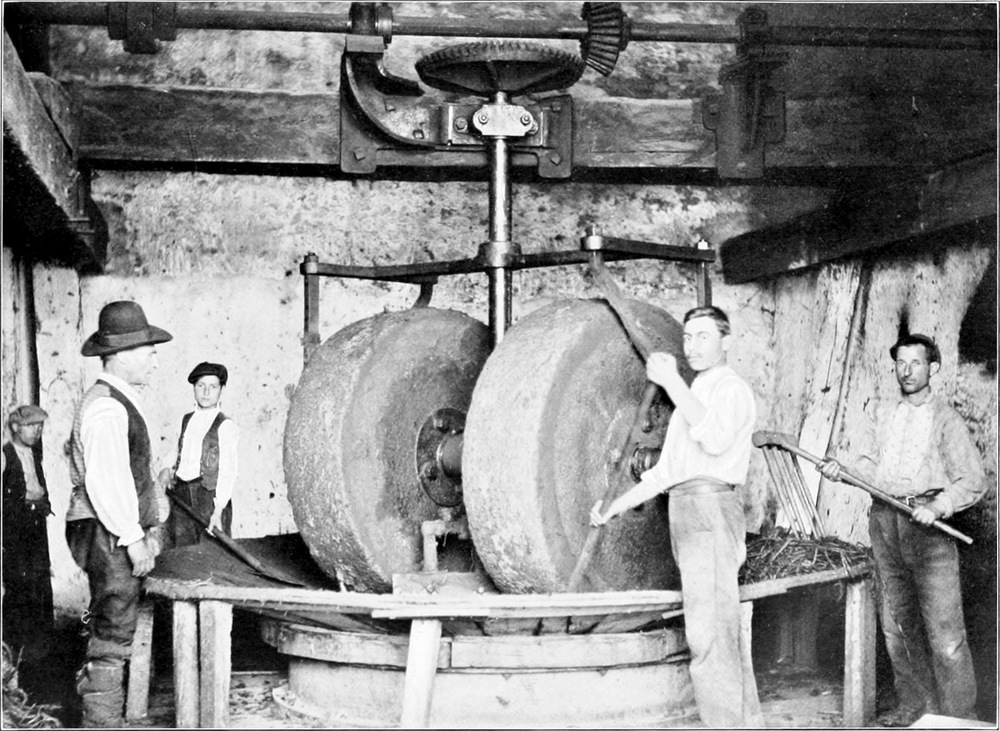

III.

|

Lavorazione Biglie (Fabbrica liquirizia di Barone

Compagna)

|

|

|

„

|

IV.

|

Zuckerrohr in Blüte (Java)

|

|

|

„

|

V.

|

Zuckerfabrik in Java (Zucker aus Zuckerrohr)

|

|

|

„

|

VI.

|

Ahornsaftgewinnung in America. Die Eimer am Baume

befestigt während der Saison

|

|

|

„

|

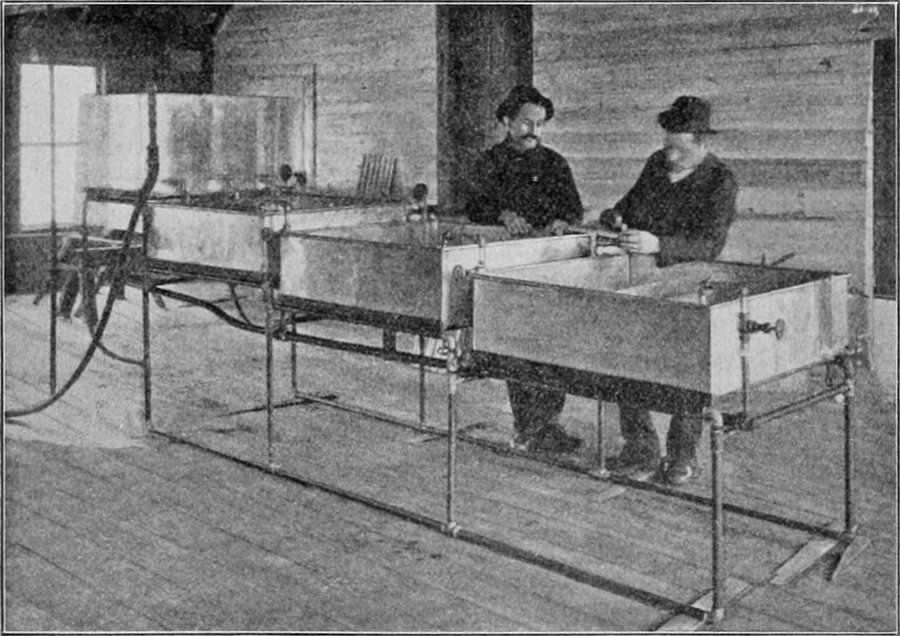

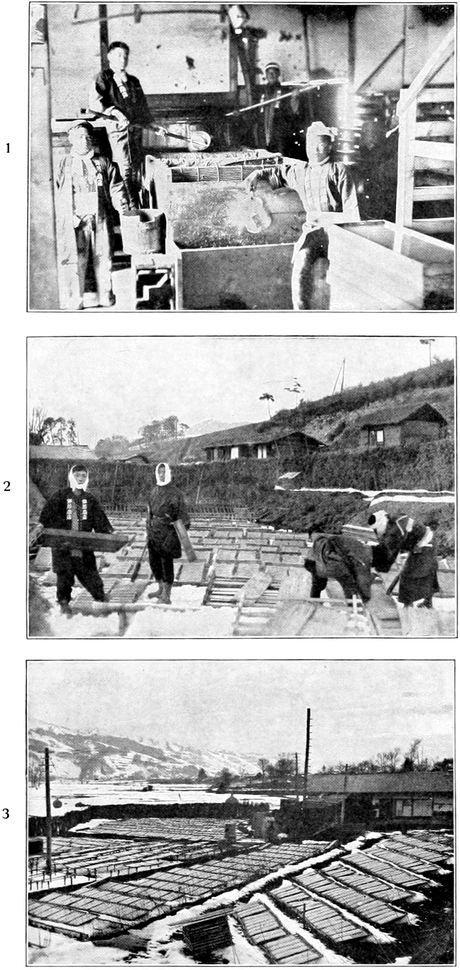

VIa.

|

Agar-Agar (Kanten-) Fabrik in Suwa Gori (Japan)

|

|

|

„

|

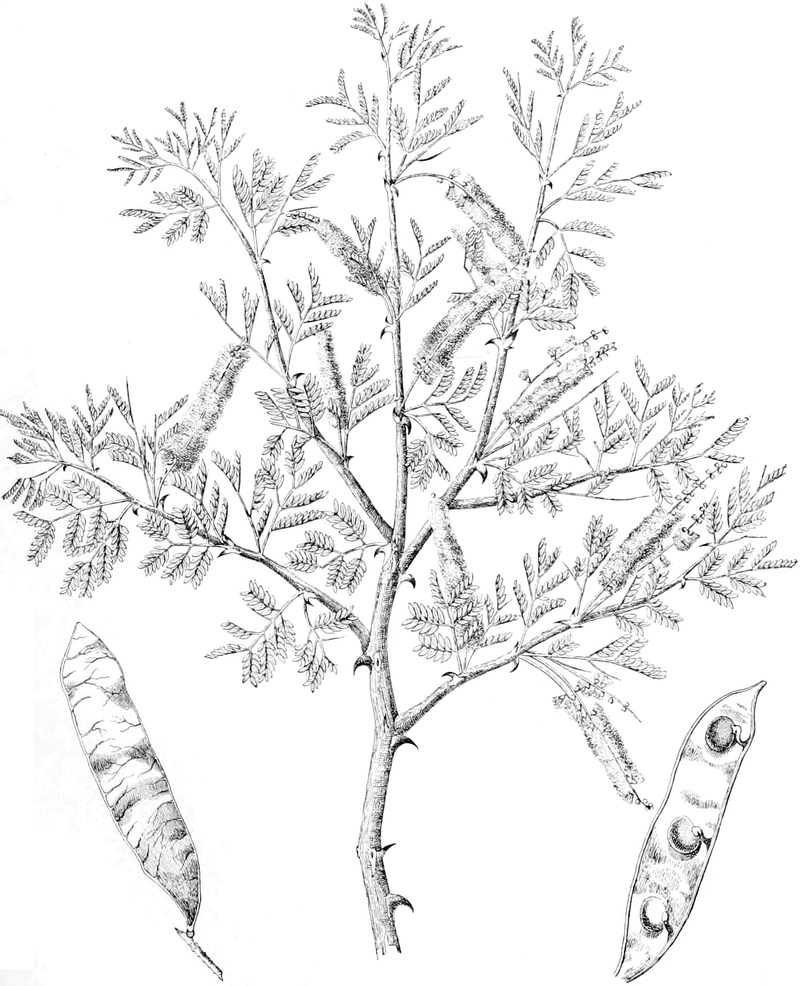

VII.

|

Acacia Senegal Willd.

|

|

|

„

|

VIII.

|

Anschneiden des Baumes zur Gummigewinnung

|

|

|

„

|

IX.

|

Ausschwitzen des Gummis neben der angeschnittenen Stelle

|

|

|

„

|

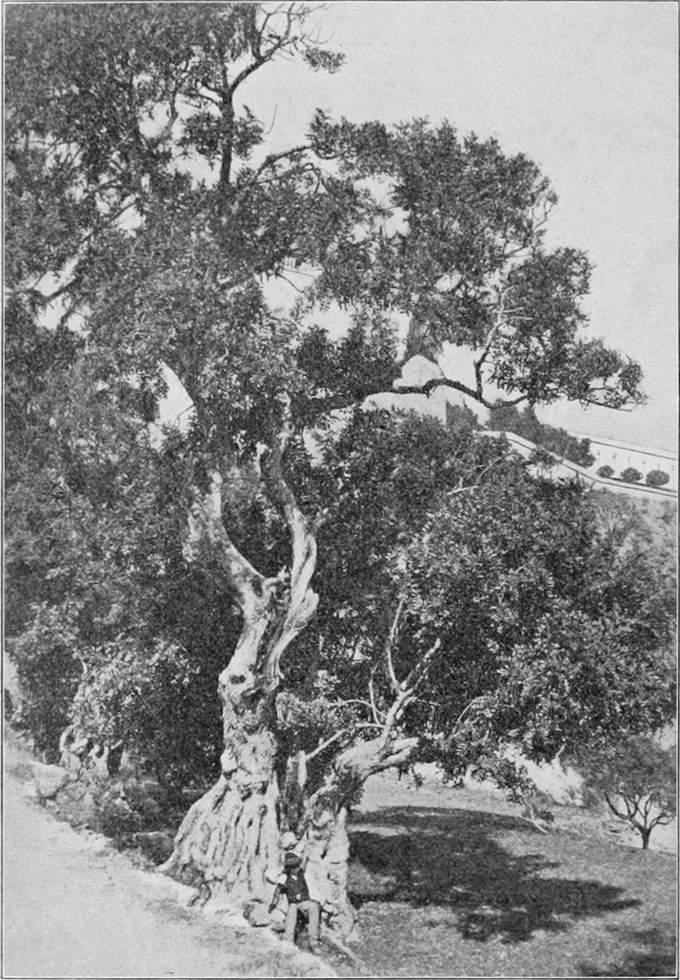

X.

|

Zweimal geschälte Korkeiche aus dem Korkeichenwald Hafir

bei Tlemcen (Algier)

|

|

|

„

|

XI.

|

Schwitzender Kohlenmeiler in Thüringen

|

|

|

„

|

XII.

|

Kultur von Englischem Baldrian in Long Melford Medicinal

Herb Farms

|

|

|

„

|

XIII.

|

Tamarindus indica L. in Java

|

|

|

„

|

XIV.

|

Terrassierte Olivenpflanzung bei Albergo in Ligurien

|

|

|

„

|

XV.

|

Olivenernte, Racolta a mano, in Italien an einem

ungewöhnlich grossen und reichtragenden Baume

|

|

|

„

|

XVI.

|

Ricinus communis L. in Italien mit reifen Früchten

|

|

|

„

|

XVII.

|

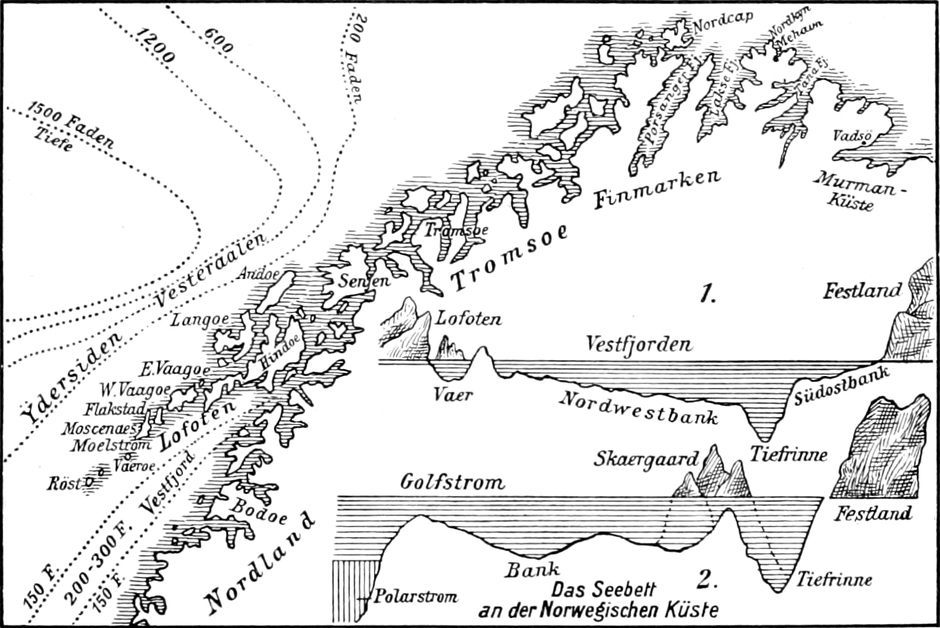

Die Flotille der Lofoten-Fischer begibt sich bei

Morgengrauen auf den Dorschfang

|

|

|

„

|

XVIII.

|

Öffnen der Dorsche auf dem Schiff und Versorgen der

Lebern in Fässern

|

|

|

„

|

XIX.

|

Myristica fragrans in Java. Frei stehender Baum in einem

Zingiberaceengebüsch

|

|

|

„

|

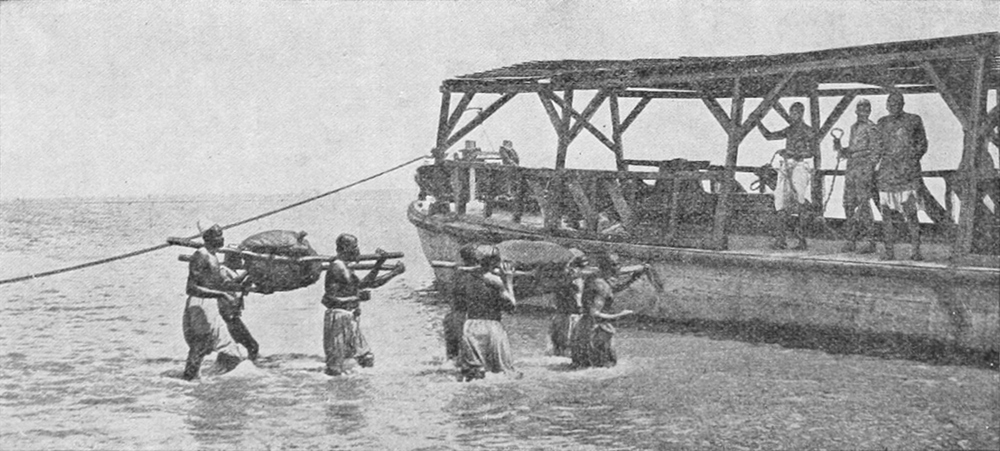

XX.

|

Melanesische Arbeiter bei der Coprabereitung

|

|

|

„

|

XXI.

|

Copradarre der deutschen Handels- und

Plantagen-Gesellschaft

|

|

|

„

|

XXII.

|

Elaeïs guineensis in Kultur auf Java

|

|

|

„

|

XXIII.

|

Palmölbereitung durch Eingeborene im Canoo

|

|

|

„

|

XXIV.

|

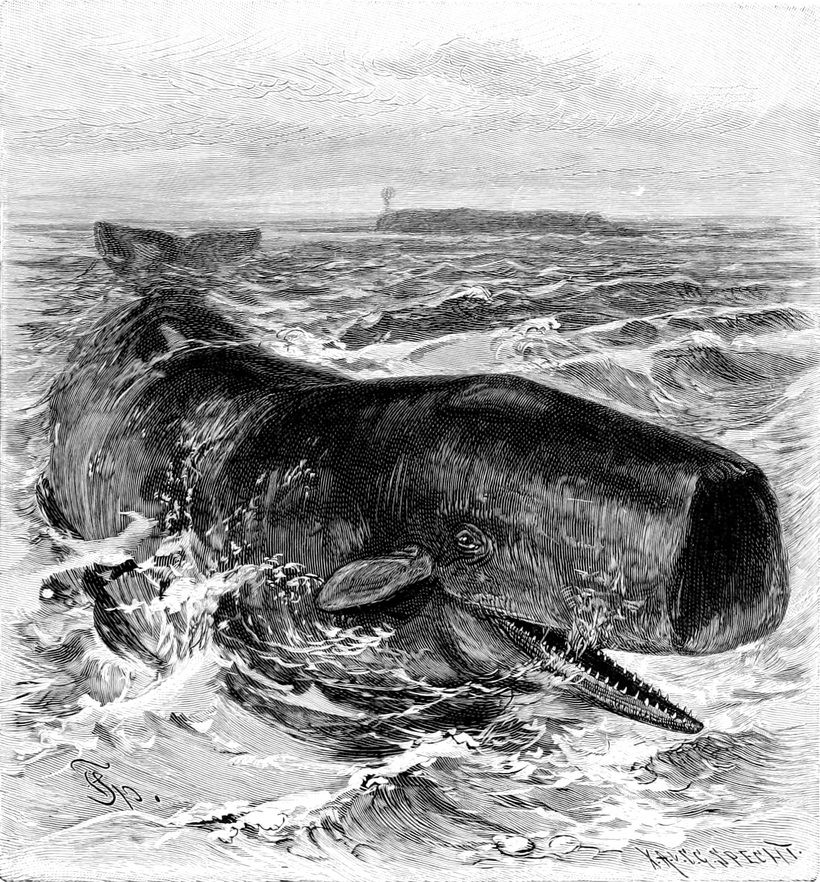

Männlicher Pottwal

|

|

|

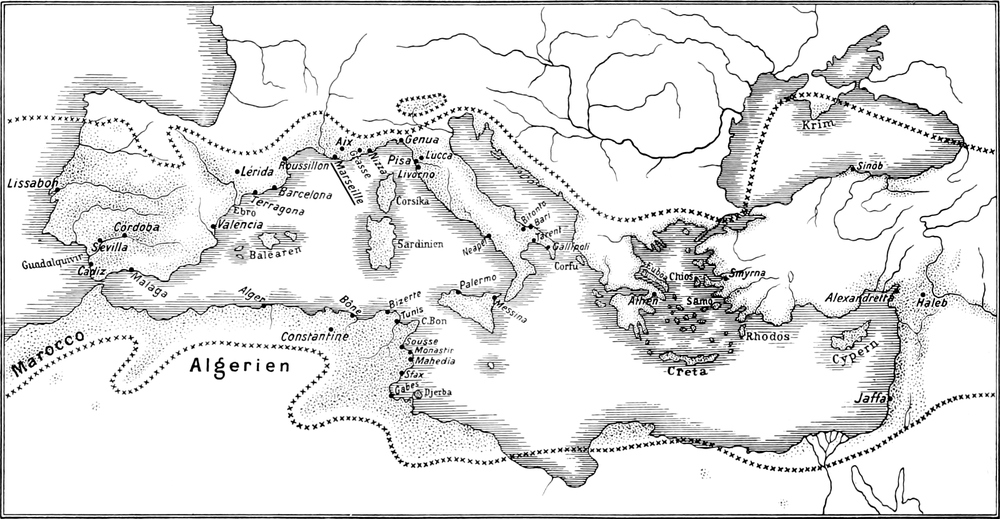

Karten.

|

|||

|

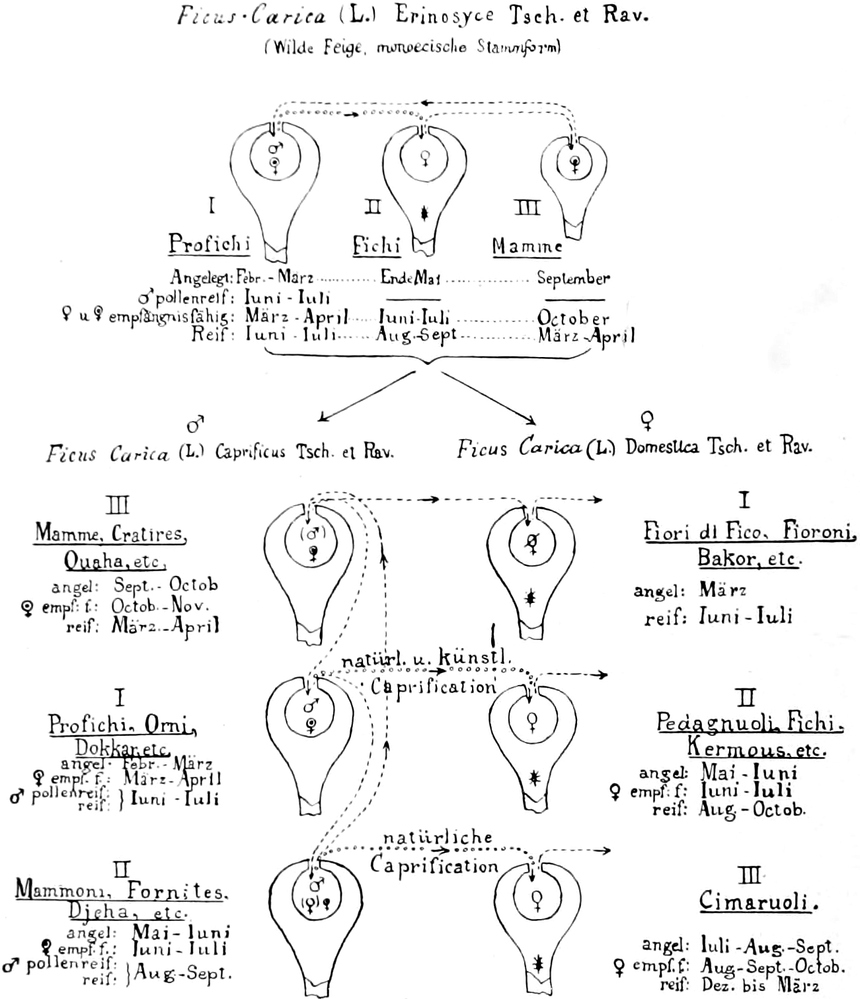

Die Feigenkultur im Mittelmeerdrogenreich

|

|||

|

Die Verbreitung der Korkeichenwälder in der Westprovinz

des Mittelmeerdrogenreiches

|

|||

|

Verbreitung der Olive im Mittelmeerdrogenreich

|

|||

Zweiter Teil.

Spezielle Pharmakognosie.

[S. 3]

Erste Abteilung.

Bei der Besprechung der Aufgaben der Pharmakognosie habe ich (I. Teil, S. 6) als Ziel der Pharmakognosie als Wissenschaft neben der erschöpfenden allseitigen Behandlung der Einzeldroge die Zusammenfassung des Zusammengehörigen unter gemeinsamen Gesichtspunkten bezeichnet. Welches sind nun diese allgemeinen Gesichtspunkte? Sollen wir morphologische benutzen? Das hieße sich auf den Standpunkt der Signatura (I, S. 886) stellen. Alle Wurzeln, alle Blätter, alle Samen in Kapiteln zusammenfassen, würde bedeuten, daß wir die betreffenden Drogen benutzen, weil sie Wurzeln, Blätter, Samen sind. Aber die Zugehörigkeit zu einer morphologischen Gruppe ist für die arzneiliche Anwendung ganz gleichgültig. Und aus dem gleichen Grunde sind aus dem anatomischen Bau, der inneren oder feineren Morphologie Einteilungsprinzipien nicht abzuleiten. Eher könnten wir schon die Drogen nach Pflanzenfamilien zusammenfassen. Denn es hat sich ja herausgestellt, daß wir häufig die gleichen oder ähnliche Bestandteile in den Gliedern ein und derselben Pflanzenfamilie antreffen und daß CAESALPINI Recht hat, wenn er sagt: «Plantae quae generis societate junguntur, plerumque et similes possident facultates». Denn auf die Bestandteile kommt es an, die facultates, virtutes et vires. Aber auch hier treffen wir vielfach auf Unstimmigkeiten, vereinigen nicht zu Vereinigendes und trennen Zusammengehöriges. Zudem ist die pharmakognostische Ähnlichkeit der Arten einer Gattung und der Gattungen einer Familie nur selten so groß, daß die botanische Verwandtschaft mit der pharmakologischen und chemischen zusammenfällt.

So bleibt denn schließlich nur das chemische System übrig (vgl. I, S. 228). Wegen ihrer Bestandteile verwenden wir die Drogen. Ob eine Droge zu den Rubiaceen, den Zingiberaceen oder Lauraceen gehört, ist pharmakologisch ebenso gleichgültig, wie ob sie eine Wurzel, ein Blatt oder eine Blüte ist oder ob sie ein oder zwei Reihen Palisaden hat oder ob sie aus China bzw. Japan kommt. Für die Benutzung in der Medizin kommt nur in Betracht, was die Droge als wirksamen Bestandteil enthält. Läge nun der Fall so, daß jede Droge nur einen wirksamen[S. 4] Bestandteil oder nur eine Gruppe ähnlicher Bestandteile als wirksame enthielte, und wäre uns dieser Bestandteil für jede einzelne Droge bekannt, so läge die Sache sehr einfach. Dann wäre die Gruppierung der Drogen nach ihren Bestandteilen die einfachste Aufgabe der Welt. Aber, wie schon oben (I, S. 394) erwähnt, ist die Wirkung der Droge meist eine Mischwirkung und das Resultat mehrerer verschiedener Bestandteile. Wir werden also in einigen Fällen dieselbe Droge an verschiedenen Stellen des Systems unterbringen müssen. Dazu kommt, daß wir nur von einer kleinen Anzahl von Drogen die Bestandteile kennen oder angeben können, welches die wirksamen sind. Die Schwierigkeiten, welche sich der Gruppierung der Drogen nach chemischen Gesichtspunkten entgegenstellen, sind also beträchtliche. Aber sie müssen überwunden werden. Denn alle anderen Systeme sind nicht im Wesen der Sache begründet. Den Kern trifft nur das chemische System, kein anderes.

Ich werde also die Drogen nach chemischen Gesichtspunkten ordnen und gruppieren, also nur solche aufnehmen, die chemisch einigermaßen untersucht sind. Gar nicht oder nicht genügend chemisch untersuchte Drogen haben noch kein Anrecht auf Aufnahme in eine wissenschaftliche Drogenkunde. Sie gehören vorläufig nur in die Drogeninventare und Enzyklopädien.

Ich bin mir sehr wohl bewußt, daß bei der von mir gewählten Darstellung zunächst etwas nicht ganz Vollkommenes herauskommen wird, wie ja auch die ersten Systeme, deren sich die Chemiker in ihren Handbüchern bedienten, unvollkommen waren, aber dem ersten Versuche wird ein zweiter folgen, der schon besser ist, dem zweiten ein dritter — und je weiter unsere pharmakochemischen Kenntnisse fortschreiten werden, um so besser wird die Einteilung sich durchführen, eine um so grössere Zahl von Drogen wird sich im System an sicherer Stelle unterbringen lassen. Ganz unwesentlich erscheint es mir, daß einige wenige Drogen an verschiedenen Stellen unterzubringen sind. Nun, so erwähnt man sie eben an verschiedenen Stellen. Das ist doch kein so großes Unglück und zeigt uns nur die Mannigfaltigkeit der Beziehungen der betreffenden Droge. Man kann die Droge ja an der einen, der Hauptstelle, beschreiben und an der anderen nur erwähnen. (Über pharmakochemische Systeme vgl. im übrigen I, S. 216 u. flgd.)

Jedenfalls darf die Pharmakognosie nicht länger eine Sammlung von Drogen-Monographien bleiben, ohne geistiges Band. Und dies geistige Band — der die Artikel und Artikelgruppen verbindende Text — spielt daher in der nachfolgenden Darstellung eine wichtige Rolle.

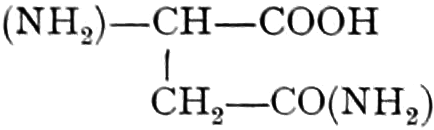

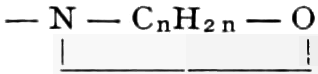

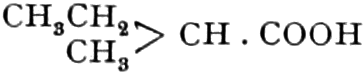

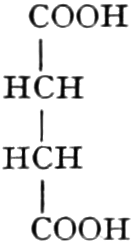

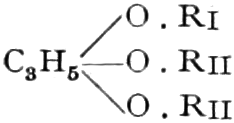

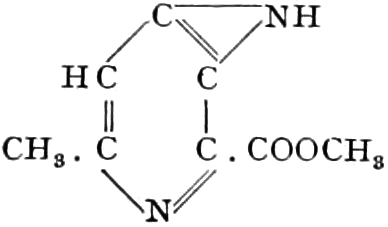

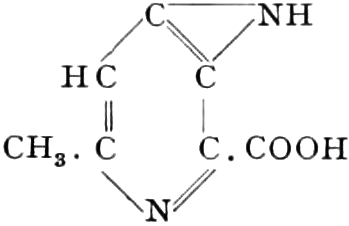

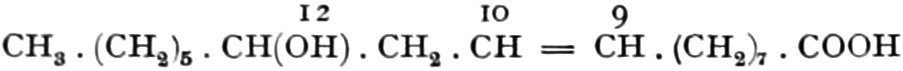

Der Gang, den wir bei der Behandlung der pflanzlichen Drogen einzuhalten haben, ist vorgezeichnet durch den Weg, den die pflanzliche Zelle geht. Als Produkt der Assimilation der Kohlensäure entsteht meist zuerst ein Zucker. Man kann sich die Zuckerbildung aus Kohlensäure entweder über Formaldehyd (BAEYER) oder (LÖB) in drei Phasen verlaufend denken:

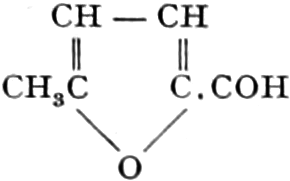

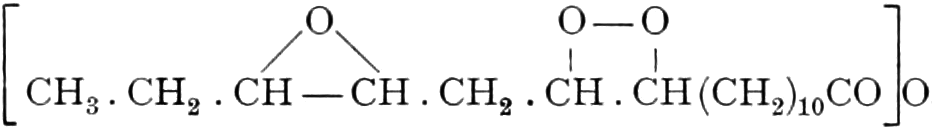

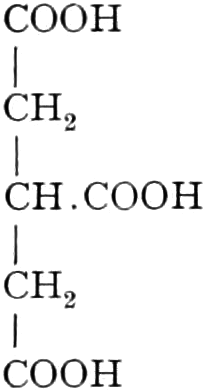

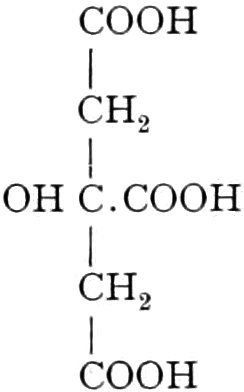

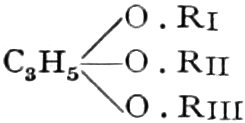

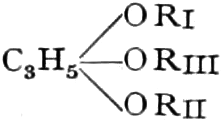

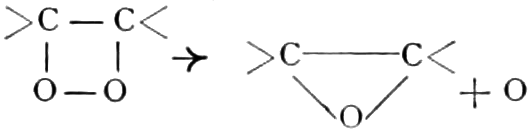

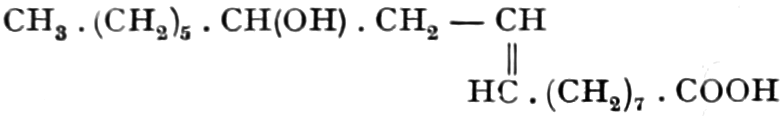

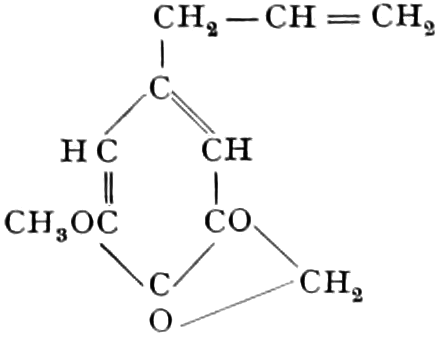

(In der Pflanze erfolgt die Zuckerbildung auch sekundär über Polysaccharide oder Pflanzensäuren, s. unten.) Aus dem Zucker entstehen einerseits die Polysaccharide, z. B. die Cellulosine: Gummi und Schleim, andererseits die Fette und andere aliphatische Substanzen. Denn «das in den Fetten enthaltene Glycerin kann aus dem Traubenzucker durch Anlagerung von 4 Wasserstoff und Aufspaltung der Kohlenstoffkette[S. 5] entstehen, wie es selbst umgekehrt in Glycerose und Zucker übergeht. Und um die Stearin- und Ölsäure, welche gebunden an Glycerin in den meisten Fetten enthalten sind, vom Zucker abzuleiten, braucht man nur anzunehmen, daß von letzterem drei Moleküle durch ihre Aldehydgruppen so verkuppelt werden, wie es dem Formaldehyd bei der Zuckersynthese ergeht. Dann würde ein Molekül von 18 Kohlenstoffatomen resultieren, in welchem nur noch eine Verschiebung und Wegnahme von Sauerstoff nötig ist, um jene Säure zu erzeugen» (EMIL FISCHER). Doch kann man sich auch die Fettsäuren indirekt als aus Zuckerteilstücken aufgebaut denken. Andererseits kann man von den Kohlehydraten zu olefinischen Campherarten, zyklischen Terpenen, Retenderivaten und Phytosterinen gelangen. Die Brücke zu den zyklischen Verbindungen bildet der, wie wir jetzt wissen, weitverbreitete hexazyklische gesättigte Inosit, bei dem der Ringschluss eines sechsgliederigen Systems erfolgt ist, eines der ersten Glieder der hydroaromatischen Reihe, die in den Terpenen und Resinosäureharzen eine weitverbreitete Klasse pharmakognostisch wichtiger Stoffe liefert und der auch zum Phloroglucin hinüberleitet:

Dann folgen die ungesättigten, ringgeschlossenen aromatischen Substanzen und ihre Paarungen mit Gliedern der Zuckergruppe, die Glykoside, und den Beschluß machen die Alkaloide.

So werden wir also vom Einfacheren zum Komplizierteren fortschreitend nacheinander die Zuckerdrogen, die Stärkedrogen, die Cellulosindrogen, die Drogen mit aliphatischen Säuren und sauren Salzen, die Fettdrogen, die Drogen mit ätherischen Ölen und anderen Riechstoffen, die Harzdrogen, die Drogen mit aromatischen Phenolen und die Tanniddrogen, die Glykosiddrogen und die Alkaloiddrogen behandeln und im einzelnen wieder die Einteilung nach der chemischen Struktur der wichtigsten Bestandteile, oder, wo dies angezeigt ist, nach Familienzusammengehörigkeit oder pharmakologischen Gesichtspunkten treffen.

Die benutzten Lehr- und Handbücher der Pharmakognosie sind in dem Kapitel «Pharmakognostische Systeme» (I, S. 216), die botanische Literatur in den Kapiteln Pharmakosystematik (I, S. 298, 305, 326), Pharmakomorphologie (I, S. 340) und Pharmakoanatomie (I, S. 349, 354–356) aufgeführt. Die chemische Literatur wird bei jedem Kapitel zitiert werden. Bei einigen Kapiteln hat mich Prof. VON LIPPMANN und Prof. WINTERSTEIN beraten. In etymologischen Fragen stütze ich mich besonders auf GRIMM, KLUGE und KANNGIESSER.

Die Produktions-, Export- und Importziffern sind vornehmlich den Handelsberichten und den Ausfuhr- und Einfuhrlisten von London, Hamburg, Amsterdam, New York, Buenos Aires, Rio de Janeiro, Japan, Singapore, Calcutta, Ceylon und Java entnommen. (Vgl. I, S. 181–184.) Einige Angaben verdanke ich auch den betreffenden Handelsministerien, z. B. dem Italiens, dem Department of commerce in Washington (U. S. A.), dem deutschen Handelsarchiv und anderen Quellen, wie dem Tropenpflanzer, dem Tableau général du commerce de France u. a.

Für die durch Herrn Prof. ED. FISCHER in Bern freundlichst übernommene Bearbeitung der pflanzlichen Schädlinge wurden hauptsächlich benutzt: P. SORAUER, Handbuch der Pflanzenkrankheiten, 3. Auflage, zweiter Band, bearbeitet von G. LINDAU, Berlin 1908. — A. B. FRANK, Die Krankheiten der Pflanzen, 2. Auflage, zweiter Band. Breslau 1896. — VON TUBEUF, Pflanzenkrankheiten.[S. 6] Berlin 1895. — P. A. SACCARDO, Sylloge Fungorum omnium hucusque cognitorum Vol. XIII, 1898. — M. HOLLRUNG, Jahresbericht über das Gebiet der Pflanzenkrankheiten. — P. SORAUER, Zeitschrift für Pflanzenkrankheiten. — Auf die drei erstgenannten Handbücher seien auch diejenigen verwiesen, welche eingehendere Angaben suchen. Weitere Literaturnachweise finden sich in den einzelnen Abschnitten. Die tierischen Schädlinge hat Herr Apotheker ISRAËL in Gera freundlichst zu bearbeiten übernommen.

Im jeder Droge beigefügten historischen Teil ist durchweg auf die Pharmakohistoria im I. Bande verwiesen. Dort sind die Quellen zu finden. Die Literatur wird entweder unter jedem Abschnitte oder am Schlusse des Artikels zitiert.

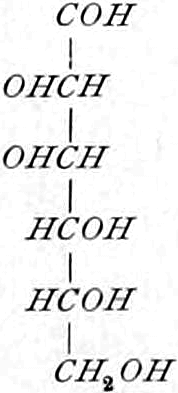

Wir beginnen mit den Hexosen-Drogen; da sowohl Triosen wie Tetrosen nicht in den Heilpflanzen vorkommen, und Pentosen in freiem Zustande sehr selten sind. Die ersten faßbaren Assimilationsprodukte der Pflanze sind Hexosen. Der zu den Tetrosen in naher Beziehung stehende Erythrit:

findet sich als Ester der Orsellinsäure in den Roccellaarten. (vgl. Lackmus).

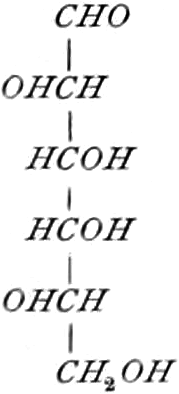

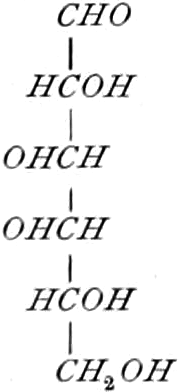

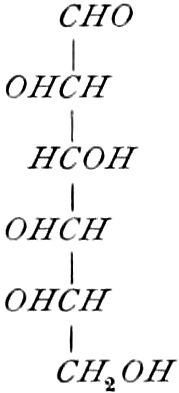

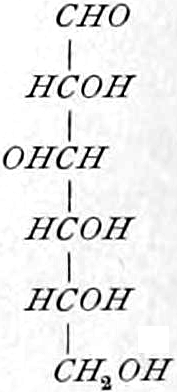

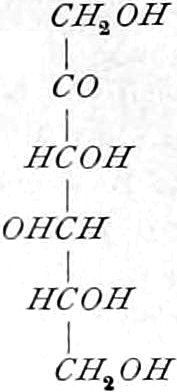

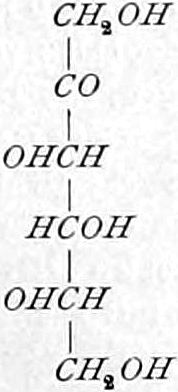

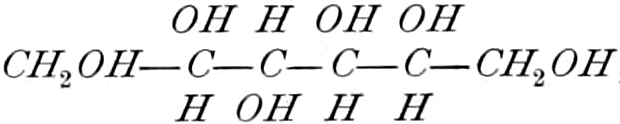

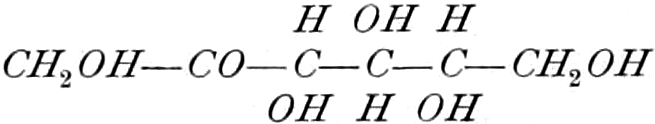

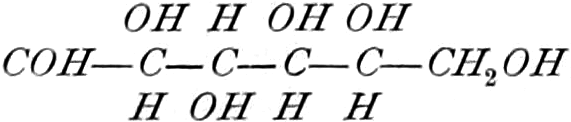

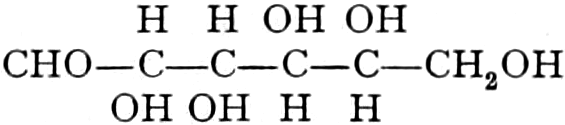

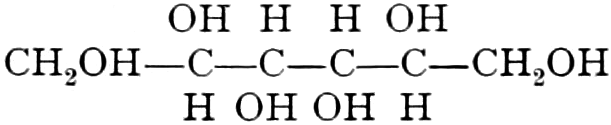

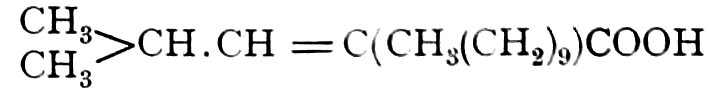

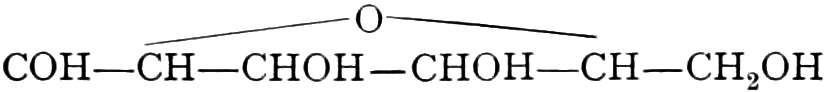

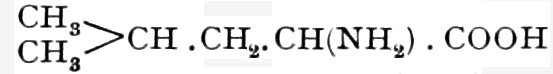

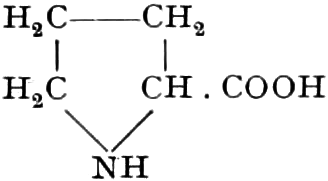

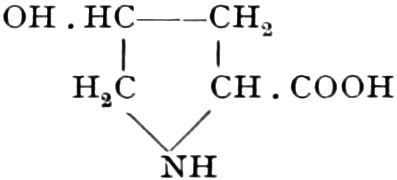

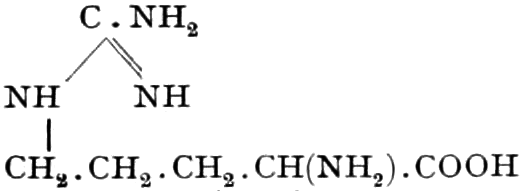

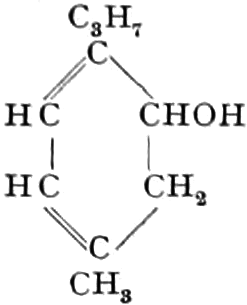

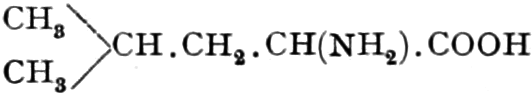

Die erste Gruppe der Zuckerarten ist die der Hexosen, die in Form von Monosacchariden auftreten. Sie entsprechen der Formel C6H12O6 und sind bald Aldosen (Mannose, Glukose [Traubenzucker, Dextrose, Stärkezucker, Harnzucker], Galaktose), bald Ketosen (Fruktose [Fruchtzucker, Lävulose, Schleimzucker], Sorbinose, Tagatose). Sie sind in einer rechtsdrehenden, einer linksdrehenden und einer inaktiven Form bekannt, was auch in der Formel zum Ausdrucke kommt, z. B.:

Aldosen (Aldohexosen).

Invertzucker = Dextrose + Lävulose.

[S. 7]

Ketosen (Ketohexosen).

(Über den Nachweis von Ketozuckern vgl. Rosin, Zeitschr. phys. Chem. 1903, 555).

Monosaccharide vom Typus der Hexosen, besonders Dextrose und Lävulose (sehr selten freie Galaktose), finden sich in vielen Früchten reichlich, dürften aber kaum einer wachsenden Zelle fehlen. Ein Gemisch von Dextrose und Lävulose entsteht bei der Aufspaltung des Rohrzuckers (Saccharose s. d.), der ein Kondensationsprodukt dieser beiden Hexosen ist, z. B. durch das Enzym des Speichels der Biene (s. Honig).

Die Rolle, die der Zucker in der Pflanze spielt, ist eine mannigfaltige. Bei den Organen, die den Zucker in so reichlicher Menge enthalten, daß sie zur Darstellung desselben benutzt werden können (Wurzel der Zuckerrübe, Stengel des Zuckerrohrs, Stamm der Zuckerpalmen), ist er in stark entwickeltem Speicherparenchym aufgespeichert, spielt also die Rolle eines Reservestoffes. In kleinen Mengen findet er sich aber in fast allen Organen, da er die Form darstellt, in der die Kohlehydrate wandern. Die Rolle, die er bei den Früchten spielt, ist eine verschiedene. Einmal mag er dort wohl zur direkten Sicherung der Keimung der Samen durch Herstellung eines nährstoffreichen Keimbettes, dann aber wohl als Anlockung von Vögeln dienen, die Früchte zu verspeisen, da Samen, die den Magendarmkanal passiert haben, meist leichter keimen. Durch Kultur ist dann der Zuckergehalt stark vermehrt worden. Das Pektin der Früchte entstammt der Interzellularsubstanz der Fruchtfleischzellen, die ich daher Protopektin genannt habe. Es ist löslich in Zuckerlösung, nicht in Wasser (TSCHIRCH und ROSENBERG). Diese Lösung gesteht in der Kälte zu einer Gallerte. Vielleicht steht die Zuckerbildung in den Früchten zur Pektinbildung, die die Auflockerung des Fruchtfleisches bedingt, in Beziehung.

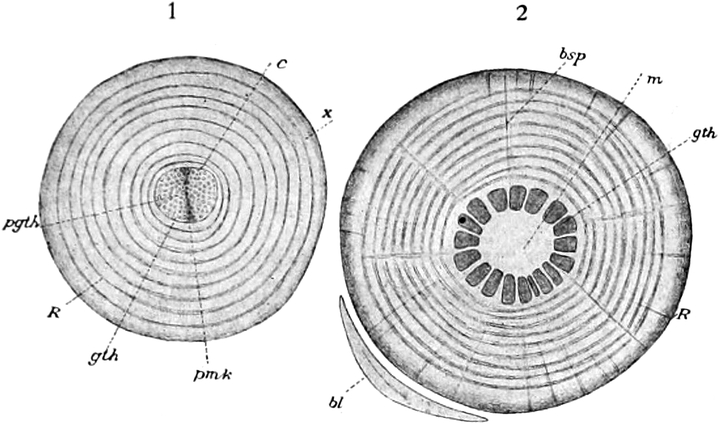

Die Umwandlung der Reservestärke in Zucker zur Zeit der Blütenstandsbildung läßt sich bei der Sagopalme schön verfolgen, deren Stammstärke zu jener Zeit gelöst und als Zucker zu den Blütenstandsanlagen geschafft wird. Die Stärkekörner zeigen daher mehr oder weniger Auflösungserscheinungen (Korrosionen, vgl. den Artikel Sago).

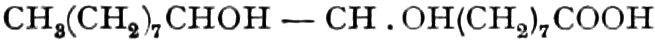

Quelle des Zuckers in den Früchten ist zum Teil die Stärke, zum Teil sind es vielleicht die in unreifen Früchten reichlich auftretenden Pflanzensäuren (Apfelsäure, Weinsäure, Zitronensäure) oder Tannide. Andererseits sind die Pflanzensäuren wohl auch Stufen des oxydativen Abbaues des Zuckers. Apfelsäure führende Früchte können in kalten Klimaten reifen, aber nicht weinsäurereiche, da die Apfelsäure bei viel niedrigeren Temperaturen in Zucker übergeführt wird.

Lit. EMIL FISCHER, Synthesen in der (Purin- und) Zuckergruppe. Vortrag, Braunschweig 1903 u. die Chemie der Kohlenhydrate und ihre Bedeutung für die Physiologie. Rede, Berlin 1894. Ferner Ber. d. d. chem. Ges. 1890 u. flgd. — VON LIPPMANN, Chemie d. Zuckerarten. 1904. — TOLLENS, Kurzes Handbuch der Kohlenhydrate. — CZAPEK, Biochemie d. Pflanzen.

In der lebenden Pflanze ist der Zucker immer im Zellsaft gelöst. In den Drogen findet sich Fruchtzucker und Rohrzucker oft auskristallisiert.

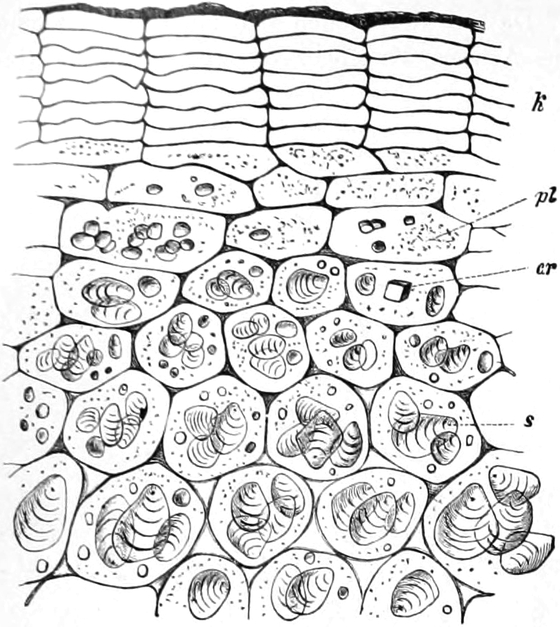

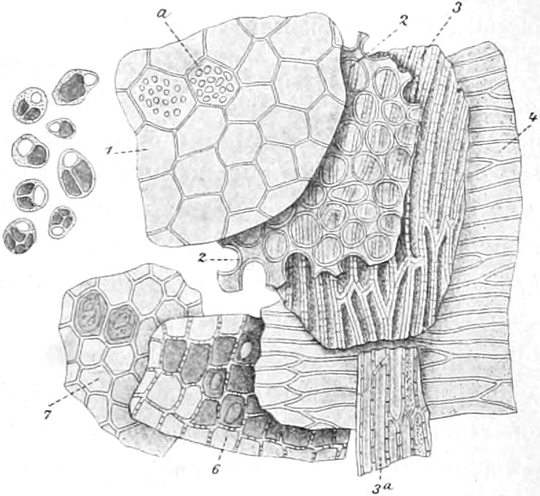

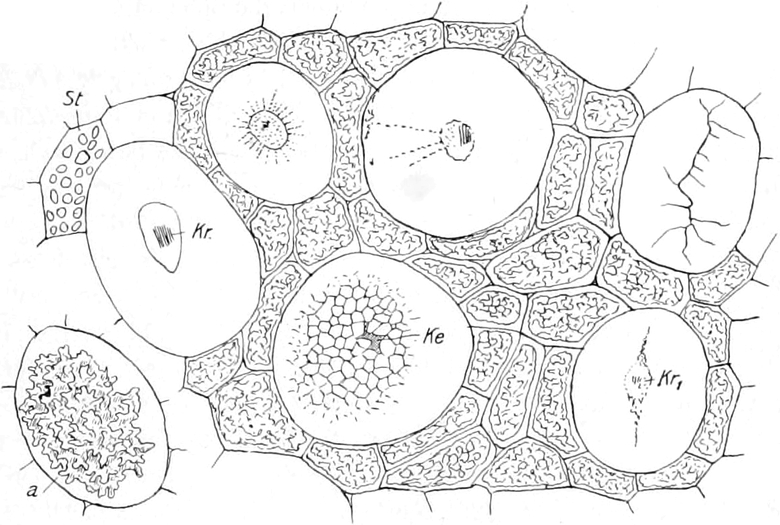

Der mikrohistochemische Nachweis der Hexosen in den Zellen der Drogen gelingt leicht durch die von SACHS zuerst 1862 auf mikrochemisches Gebiet übertragene FEHLINGsche Reaktion. Man legt den nicht zu dünnen Schnitt 2–10 Minuten in eine konz. Kupfersulfatlösung,[S. 8] spült schnell mit destilliertem Wasser ab und trägt in eine siedende Lösung von Kalihydroxyd in Wasser. In den reduzierenden Zucker enthaltenden Zellen entsteht ein rotgelber Niederschlag von Kupferoxydul. Man kann auch den Schnitt direkt in FEHLINGsche Lösung bringen, das Deckglas auflegen und bis eben zur Siedetemperatur erhitzen (MEYER-SCHIMPER).

Oder man benutzt die von EMIL FISCHER 1890 entdeckte, von SENFT auf das mikrohistochemische Gebiet übertragene Reaktion mit Phenylhydrazin. Man legt das Präparat in ein Gemisch einer Lösung von Phenylhydrazinchlorhydrat und Natriumacetat und erwärmt. Nach dem Abkühlen zeigen sich in den glukosehaltigen Zellen Sphärite von Phenylglucosazon. Die Reaktion tritt aber auch unter Umständen bei saccharosehaltigen Zellen auf.

Die direkte Methode von G. KRAUS, durch Einlegen der Schnitte in Glyzerin oder Alkohol den Zucker in Tröpfchenform zur Ausscheidung zu bringen, hat nur bei sehr zuckerreichen Geweben Erfolg.

Unsicher sind die Reaktionen mit Thymol und Schwefelsäure, sowie mit α-Naphthol und Schwefelsäure, die MOLISCH angab, da sie außer mit Monosen auch mit den Substanzen eintreten, die unter den angegebenen Bedingungen solche abspalten oder Furolderivate bilden.

Zur quantitativen makrochemischen Bestimmung des Zuckers bedient man sich jetzt allgemein der ALLIHNschen Methode oder der Polarimetrie.

Lit. SACHS, Mikrochem. Reaktionen. Sitzungsber. Münch. Akad. 1859. Flora 1862 u. Pringh. Jahrb. III. Abgeändert wurde die Kupfersulfatmethode dann von FLÜCKIGER (Pharmakognos.), SCHIMPER (Anleit. z. mikrosk. Unters. d. veget. Nahr.- und Genußm. 1900), A. FISCHER (Pringsh. Jahrb. 22), ARTHUR MEYER (Mikrochem. Reakt. z. Nachw. d. reduzierenden Zuckerart. Ber. d. d. bot. Ges. 1885), CZAPEK (Sitzungsb. Wien. Akad. 1897) und HOFFMEISTER (Pringsh. Jahrb. 31. 1897). — POULSEN, Botanische Mikrochemie. 1881. — SENFT, Sitzb. Wien. Akad. 1904 u. Über d. mikrochem. Zuckernachweis durch essigsaur. Phenylhydrazin. Pharmaz. Post 1902. — MOLISCH, Zwei neue Zuckerreakt. Sitzungsber. d. Wien. Akad. 97. 1886. Grundr. d. Histochemie d. pflanzl. Genußm. 1891 (vgl. auch Zeitschr. f. physiol. Chem. 1888). — G. KRAUS, Botan. Zeit. 1876. — ZIMMERMANN, Bot. Mikrotechn. 1892.

Drogen, welche vorwiegend aus Invertzucker bestehen, oder viel Invertzucker enthalten.

α) Mel.

Syn. Honig — Miel (franz.) — Honey (engl.) — Miele (it.) — Miel (span.) — honig (holl.) — hunaja (finn.) — méz (ung.) — d.ᵉbasch (hebr.) — shahad, mahd (hind.) — madhu (= süß), mákshika (sansc.) — Aasl, aaslun-nahal (arab., bei IBN BAITHAR: Asal) — shahad, angabin, engebin (pers.) — μέλι (n.-griech).

Etym. Die Bezeichnungen in den romanischen Sprachen knüpfen an μέλι, mel an. Der Gote übersetzt das griech. μέλι mit milip. — Alle spät. germ. Dialekte haben das heutige Wort Honig, für das sich in den urverwandten Sprachen nichts findet. ahd. honag, honang, mhd. honec, altnord. hunang, schwed. honing, dän. honning, ags. hunig, engl. honey, altnfr. honog, alts. honeg, hanig, niederl. honigh, honing. Auch umgelautete Formen: hünic und hönic, hung (im Berndeutschen). KLUGE bemerkt: der Ursprung steht nicht fest, man hat an gr. κόνις = Staub gedacht; Honig «körniger» (?). Honig ist Neutrum noch bei LUTHER, auch noch bei LESSING. Das erstemal männlich bei KAISERSBERG. Manche Schriftsteller schwanken dann — so GOETHE; jetzt ist das Neutrum erloschen (GRIMM). Über Met bemerkt KLUGE: mhd. mēt, mëte, ahd. mëto, mitu, «Met» = angels. meodo, engl. mead «Met», anord. mjqõr (das germ. mëdur erscheint spätlatein. als medus, vorher afrz. mietz) ein gemeingerman. und weiterhin auch gemeinidg. Wort (idg. medhu): skr. mádhu. «Honig, süßer Trank» gr. μέθυ «Wein» aslov. medu «Honig, Wein», lit. midùs «Met» — medùs «Honig»; ir. mid. Dazu altind. mádhu «süß, lieblich», woraus sich der Wechsel der Bedeutung von idg. medhu «Met, Honig, Wein» erklärt, eigentl. «Süßer», vielleicht berauschende Flüssigkeit.

[S. 9]

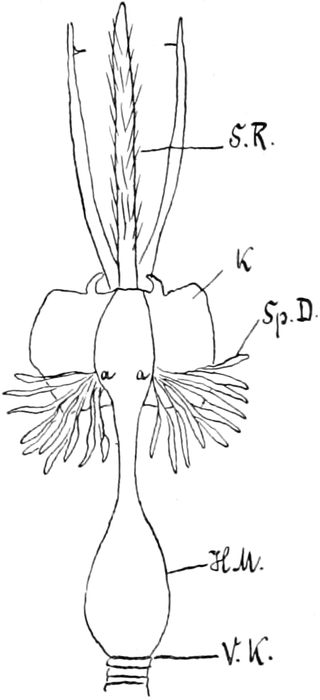

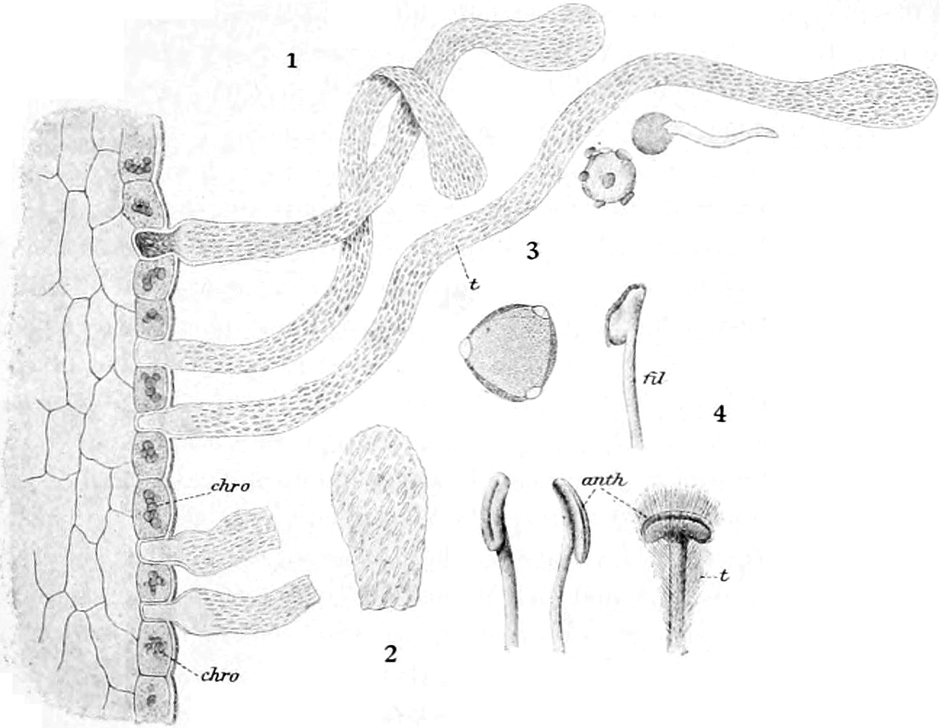

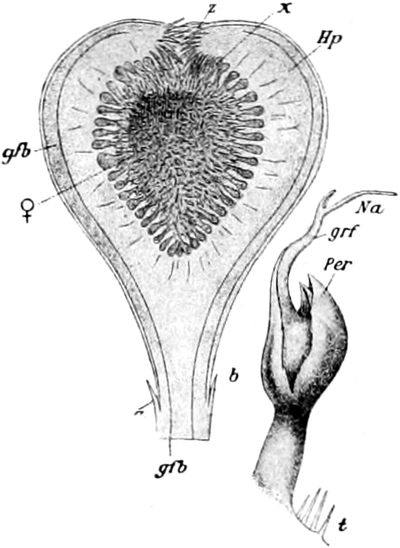

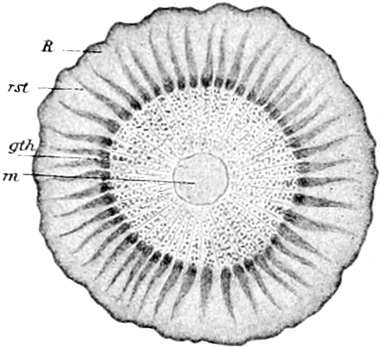

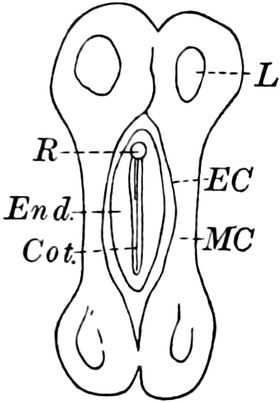

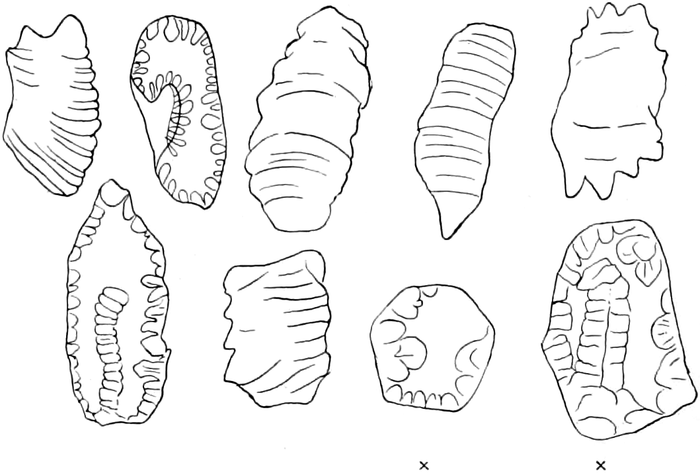

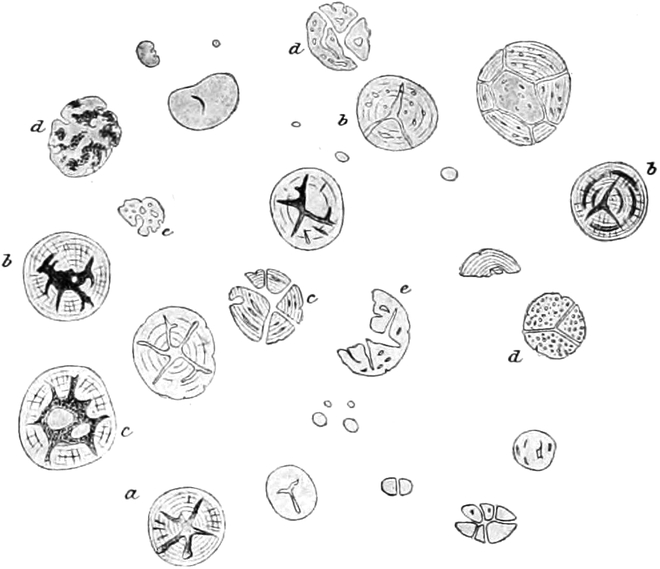

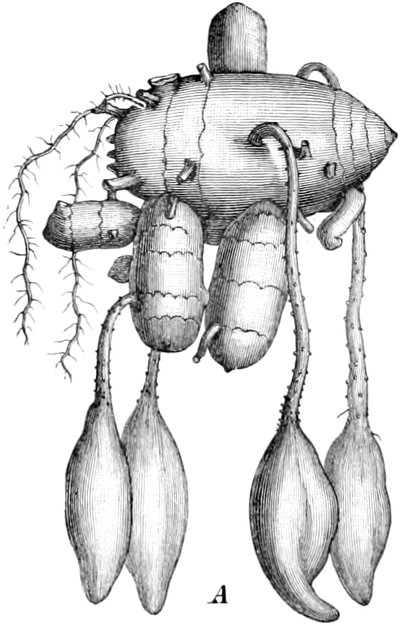

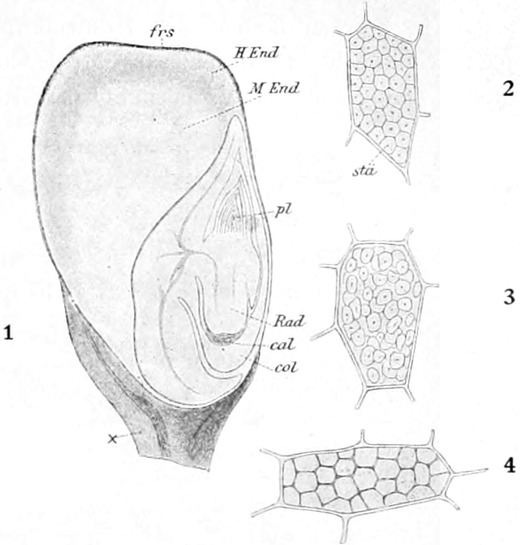

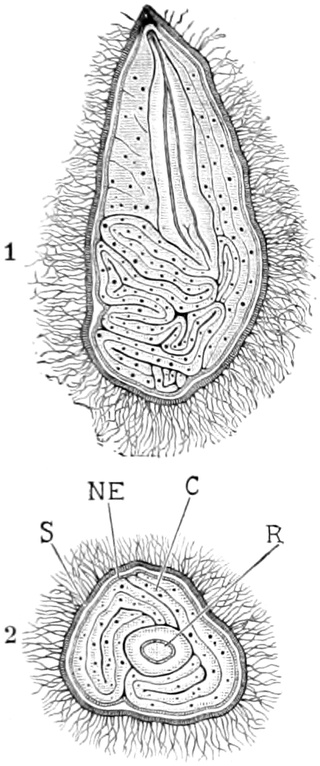

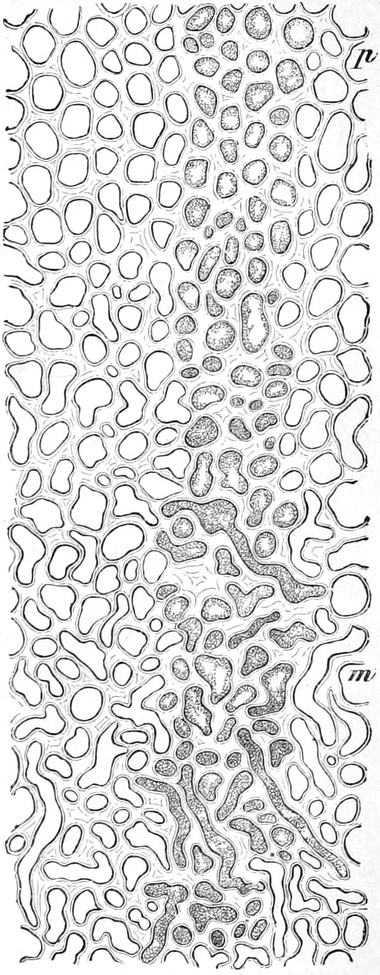

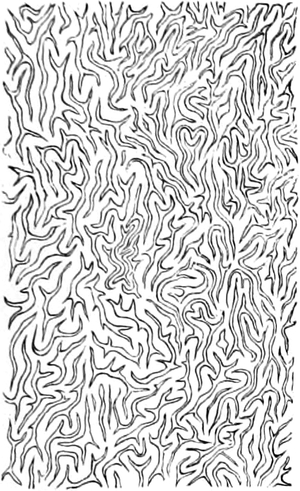

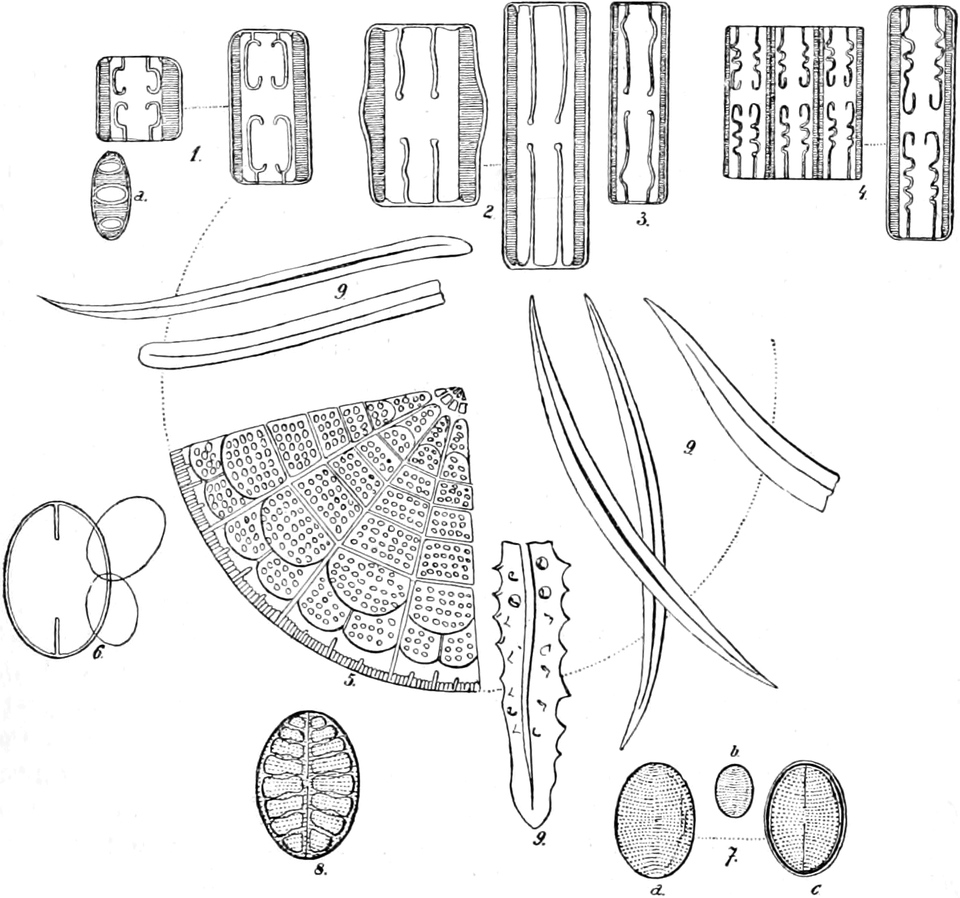

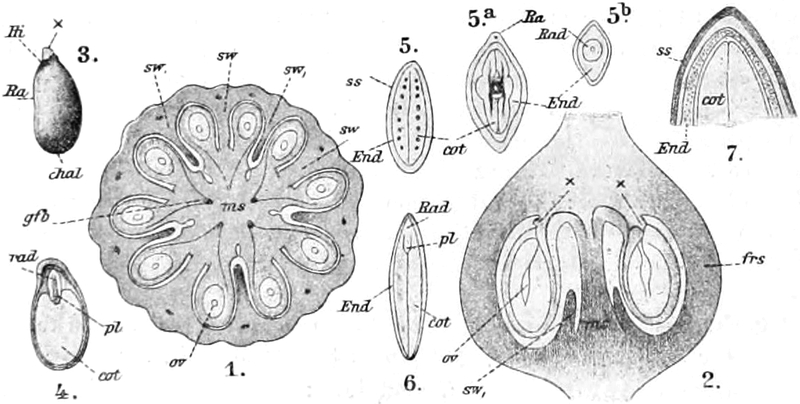

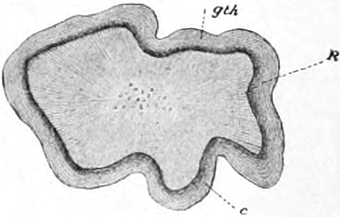

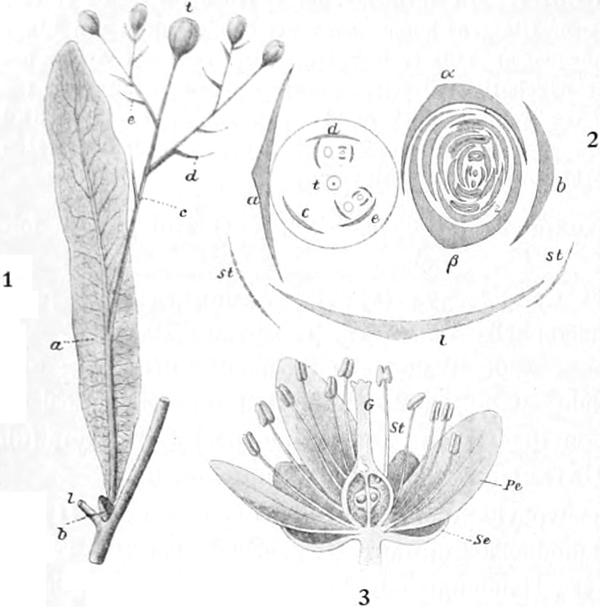

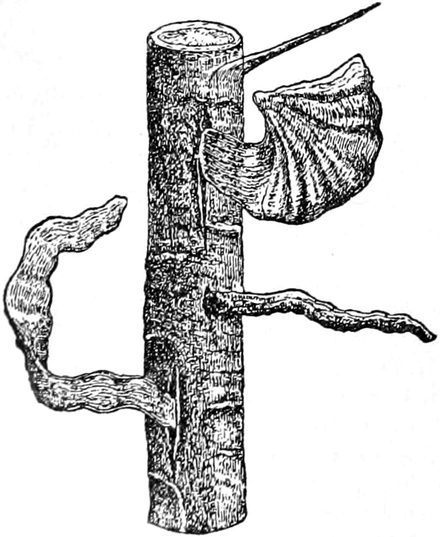

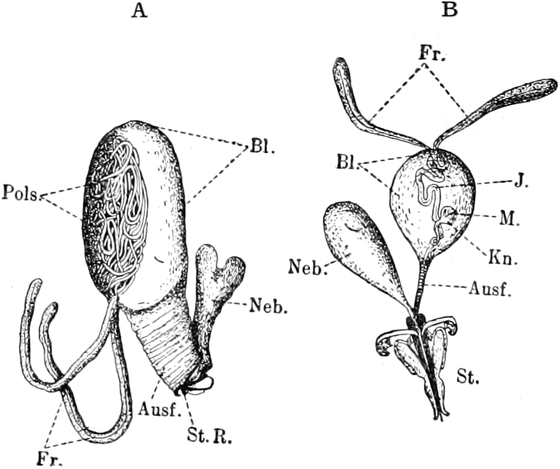

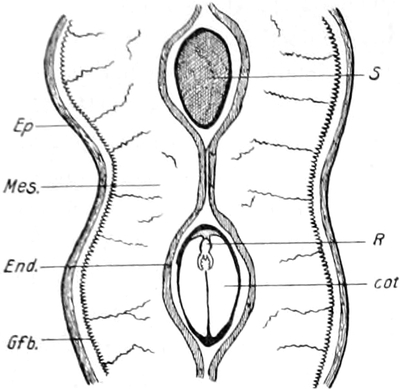

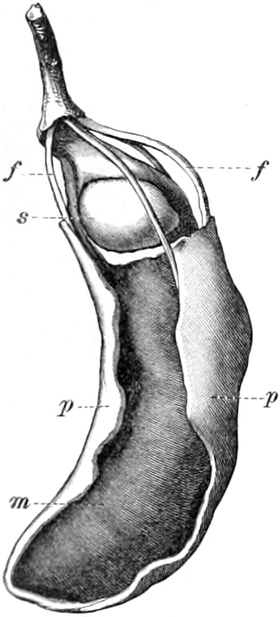

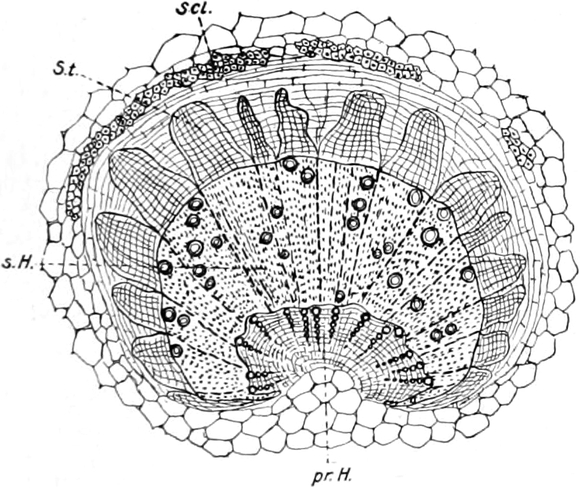

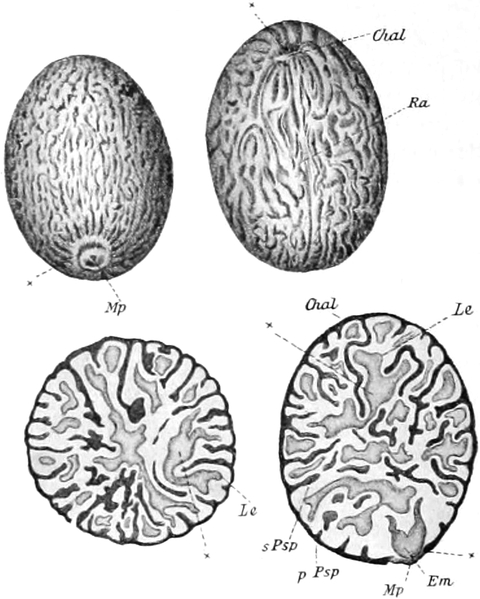

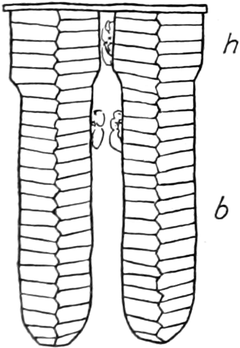

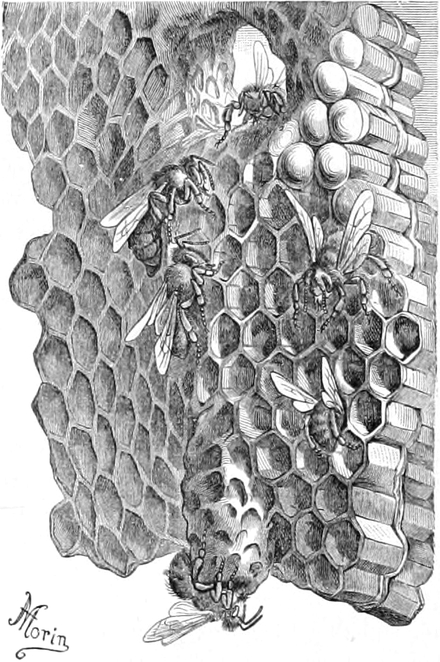

Herkunft. Die Biene, Apis mellifica L. (Hymenoptera, Trib. Aculeata), die in zahlreichen Varietäten oder Rassen, von denen einige jetzt auch als gute Arten betrachtet werden, über ganz Europa, Afrika und einen großen Teil von Asien verbreitet ist — und zwar nur die Arbeitsbiene — entnimmt («leckt, schöpft») mit ihrer zu einem Rüssel stark verlängerten dreilappigen Unterlippe (Zunge, Fig. 1 S.R.) aus den Nektarien der Blüten zahlreicher Pflanzen (seltener auch aus extrafloralen Nektarien) den von der Pflanze als Anlockungsmittel der Insekten behufs Sicherung der Befruchtung der Blüte gebildeten, vorwiegend Saccharose (Rohrzucker) enthaltenden Saft (Nektar). Diesen Saft invertiert die Biene in dem 45–60 mgr. Flüssigkeit fassenden Vormagen (Honigmagen, Honigblase, Kropf, Fig. 1 H.M.) durch den Speichel der Speicheldrüsen, deren Sekret, da die Drüsen an der Basis des Saugrüssels münden (a in Fig. 1), sich beim Saugen mit dem Nektar mischt und mit diesem in den Honigmagen gelangt, und entleert ihn (zur Fütterung der jungen Brut) in die zuvor aus Wachs gebildeten Waben. Dort wird er weiter konzentriert. Beim Einsammeln des Nektar setzt sich der Pollen der Antheren an die sog. Bürstchen (Borstenreihen an der Innenfläche des Tarsus) und Körbchen (von Borsten umgebene grubenartige Vertiefungen an der Außenseite der Hinterschiene) der Hinterbeine ab und mischt sich beim Entleeren des Honigs in die Wabe zum Teil dem Honig bei. Für 1 kg Honig ist der Besuch von 5600000 Kleeblüten erforderlich (WILSON) im Durchschnitt sonst von 100000 bis 2 Mill. Blüten. Ein Bienenvolk erzeugt c. 10–13 kg Honig.

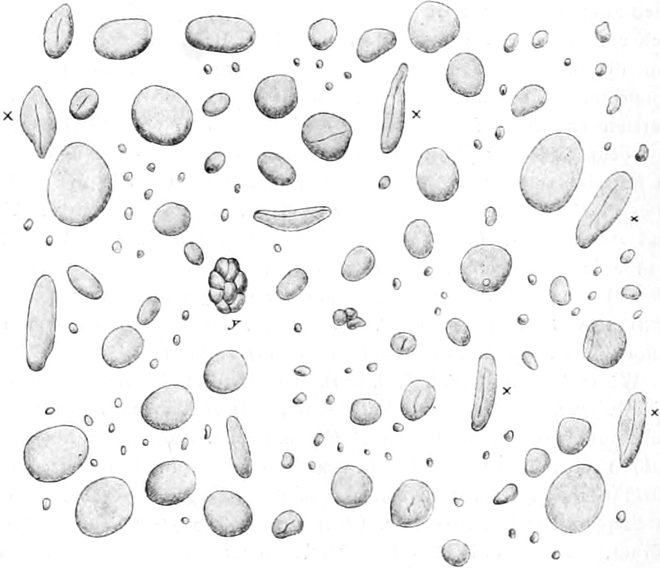

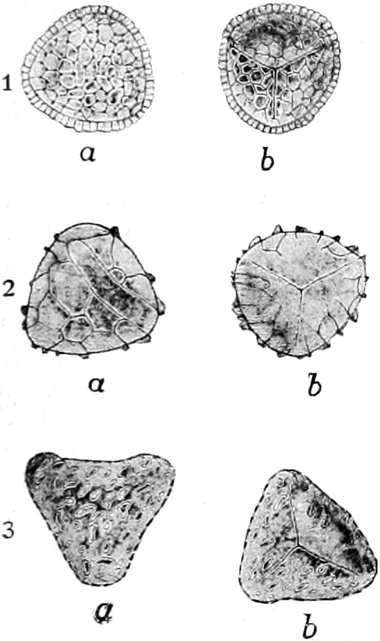

Honig ist also ein durch die Pflanze gebildetes, durch das Ptyalin des Speichels der Biene umgebildetes Produkt, dem häufig die Pollenkörner der Pflanzen, von denen die Biene den Nektar sammelte, beigemengt sind. Bisweilen läßt sich durch mikroskopische Analyse der Pollenkörner, die übrigens bei geseimtem Honig oft fehlen, feststellen, von welchen Blüten die Bienen den Honig sammelten und in besonders günstigen Fällen sogar, ob der Honig ein Frühlings-, Sommer- oder Herbsthonig ist. Denn die Blütezeit der Pflanzen ist ja innerhalb enger Grenzen festgelegt. Die in amerikanischen Honigen beobachteten Pollenkörner beschreibt YOUNG, die in deutschen gefundenen PFISTER (s. Lit.).

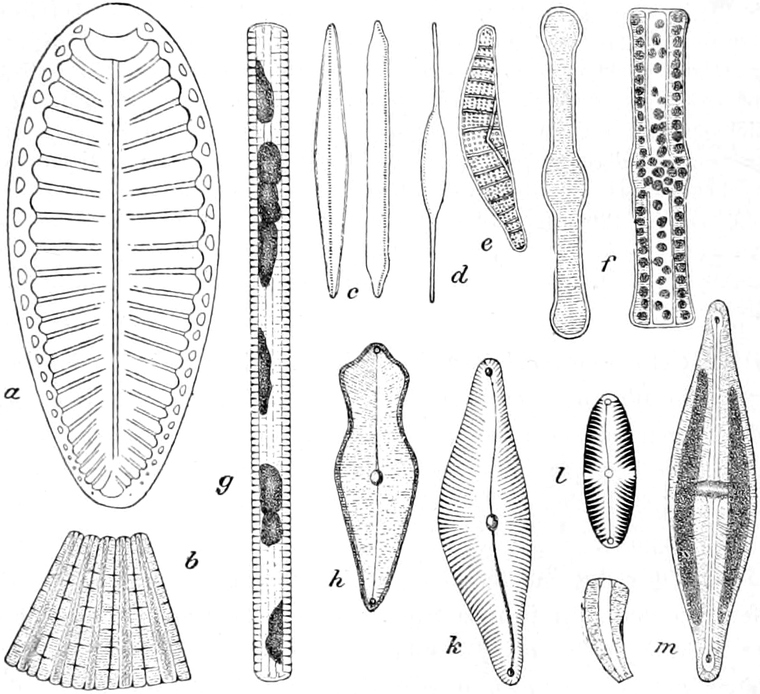

VILLIERS et COLLIN (Altérations et Falsific. p. 842) geben die Pollenkörner folgender Pflanzen als im Honig vorkommend an: Tilia, Origanum, Lavendula, Melissa, Rosmarinus, Linum, Vaccinium Myrtillus u. and. Ericaceen, Salvia officinalis, Verbascum Thapsus, Melilotus, Epilobium, Ledum und Kompositen-Synanthereen (Abbildung a. a. O. und auch in WINTON-MOELLER, Microscopy 1906). Im Honig von Chamonix: Erica, Vaccinium, Rhododendron.

In sog. giftigen Honigen (aus der Schweiz, Mingrelien, Pennsylvanien und Carolina) sollen sich Pollenkörner von Aconitum Napellus und Lycoctonum, Andromeda Mariana, Kalmia angustifolia, latifolia und hirsuta, Azalea pontica und Rhododendron ponticum finden.

[S. 10]

Bisweilen kommt es auch vor, daß die Bienen, besonders wenn sie nicht genug Blüten finden, das süße dextrinreiche Sekret der Blattläuse, das diese auf den Blättern absetzen, sammeln. Dieser meist minderwertige Honig heißt Honigtauhonig.

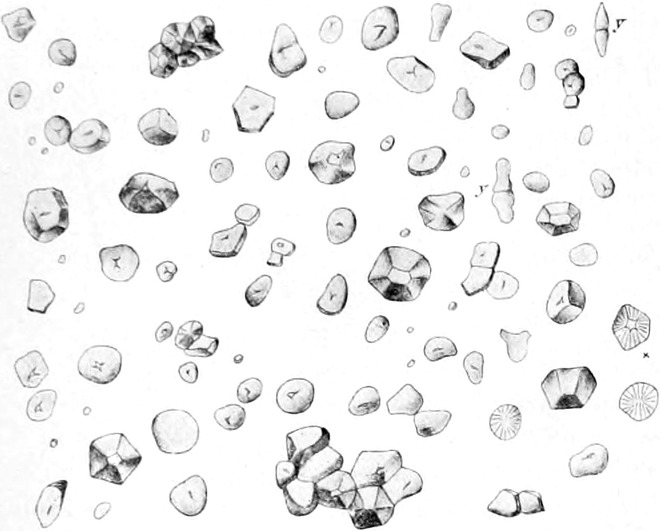

Beschreibung. Honig bildet eine klare, dicke, gelbliche oder gelbbräunliche Flüssigkeit oder eine durch auskristallisierten, im Mikroskope in Form von Tafeln und Blättchen erscheinenden Traubenzucker (Dextrose) mehr oder weniger trübe, weißliche Masse. Farbe und Geruch des Honigs wechselt nach der Provenienz, der Geruch z. B. nach der Art der vornehmlich besuchten Blüten. Honig soll bisweilen auch die anderen Eigenschaften der besuchten Pflanzen annehmen, also wenn diese giftig sind (Ranunculaceen, Aconitum; Ericaceen, Apocyneen, Nerium, Daphne, Azalea, Datura, Rhododendron) giftig werden können. Der in Abyssinien in der Nähe von Kussogärten gesammelte Honig besitzt die täniciden Eigenschaften des Kusso und wird wie Kusso benutzt. KEBLER fand (1896) in giftigem Honig einen Körper ähnlich dem Andromedotoxin. Giftiger (Rhododendron-) Honig ist auch neuerdings wieder in Indien beobachtet worden (AINSLIE), sowie in Pennsylvanien und im Kaukasus und (1905) in Neuseeland (KÜHN). Nach anderen hat die Giftigkeit einer Pflanze keinen oder nur bedingten Einfluß auf die Wirkung des Honig. Das erscheint wahrscheinlich, denn von den Nektarien wird ja wohl nur Zuckersaft aber keine giftige Substanz ausgeschieden. Die Sekrete der Drüsenhaare jedoch wird die Biene beim Besuche der Blüten leicht mit abstreifen und so mag sich wohl eine riechende Substanz oder ein anderer von den Drüsenhaaren gebildeter Körper bisweilen beimengen. PLINIUS bemerkt, daß Thymianhonig sehr gut riecht und schmeckt, überhaupt viel besser ist als z. B. Rosmarinhonig. Auch die Alphita (vgl. I, S. 652) erwähnt einen Mel thimenon. Der corsische Honig roch nach Taxus und stand im Altertum in schlechtem Ruf. In Vorderindien gilt der Honig als der beste, der durch die Bienen von Strobilanthes-Arten und Plectranthus rugosus gesammelt wird (WATT). ELBASRI weiß (bei IBN BAITHAR) zu berichten, daß die Honige, die von Satureja und die von Absynth stammen, eine verschiedene arzneiliche Wirkung besitzen. Letzterer sei auch bitter. Und neuerdings wurde berichtet, daß auch der Eucalyptushonig besondere arzneiliche Wirkung besitzen solle, was sich aber nicht bestätigt hat. Die Blütenhonige sind ebenso wie die Frühjahrshonige heller als die Tannenhonige, die Wald- und Honigtauhonige. Die überseeischen Honige besitzen meist einen wenig angenehmen Geruch und Geschmack und sind auch oft unrein. Aus ungedeckelten Waben ausgeschleuderter Honig ist wasserreicher, daher dünnflüssiger («unreifer Honig»).

Das spez. Gewicht des Honigs beträgt etwa 1,42 (1,406–1,478 MADER). Es wird (nach Pharm. helv.) nicht direkt bestimmt, sondern in Lösung 1 : 2. Diese Lösung soll wenigstens 1,12 spez. Gewicht besitzen.

Guter Honig ist haltbar (durch den Gehalt an Ameisensäure?). Wasserreicher geht leicht in Gärung über (Honigwein, Met, vgl. I, S. 1016) oder wird sauer.

Lit. ARNOLD, Der Honig, dessen Bedeutung, Wert und Verwendung. 1886. — PAULY, Der Honig. 1890. — VON BERLEPSCH und W. VOGEL, Die Bienenzucht auf ihrem jetzigen Standpunkte. Berlin 1899.

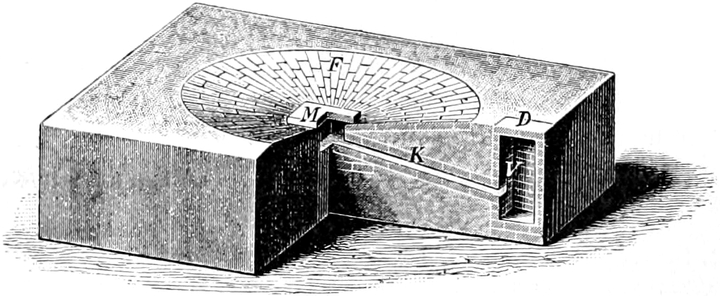

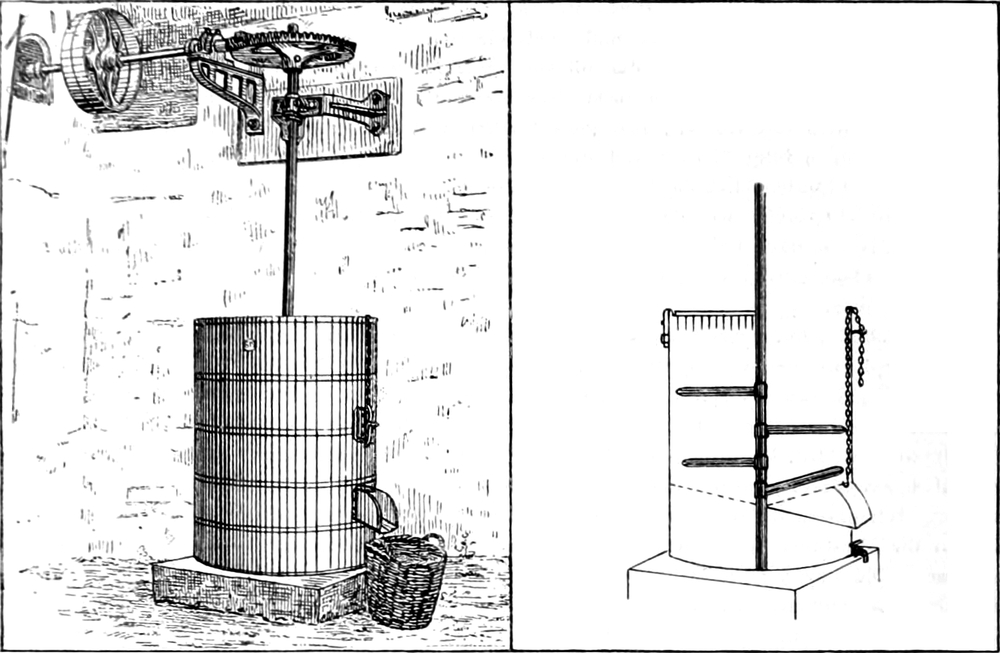

Einsammlung. Die Biene bildet entweder in hohlen Bäumen oder an geschützten Stellen (wilde Biene), oder in den Bienenkörben und Bienenstöcken aus sechseckigen, senkrecht gestellten Zellen (Waben, Wachszellen) einen Bau. Dieser wird durch Horizontalschnitte geöffnet, die Waben entdeckelt. Man läßt dann den Inhalt einfach auslaufen (Jungfernhonig, Senkhonig) oder beschleunigt das Ausfließen[S. 11] durch Zentrifugieren (Schleuderhonig), oder Zerkleinern der Waben (Laufhonig), oder Druck und Wärme (ausgelassener Honig, Preßhonig). Der letztere wird meist geklärt (geseimt). Auch die anderen Sorten läßt man oft durch ein Sieb laufen.

Handelssorten. Linden-, Heide-, Fenchel-, Klee-, Raps-, Buchweizenhonig sind ziemlich willkürliche Namen für gute Blütenhonige. Honigtau-, Wald-, Tannenhonig sind weniger gute. Der Handel unterscheidet: Wabenhonig (Scheibenhonig mit den Waben), Schleuderhonig, Leckhonig oder Senkhonig, Preßhonig, Laufhonig, Seimhonig, Landhonig, Stampfhonig. Ferner unterscheidet man noch: Frühjahrshonig (aus den Blüten von Raps, Obstbäumen, Weiden usw.), Frühsommerhonig (aus den Blüten von Klee, Hederich usw.), Hochsommerhonig (aus den Blüten von Linde, Kornblume, Wicke, Bohne usw.), Herbsthonig (aus den Blüten von Buchweizen, Erica usw. gesammelt). Schon DIOSKURIDES sagt: «Den Vorzug verdient der Frühjahrshonig, danach der Sommerhonig, der dickere Herbsthonig (Haidhonig) ist minderwertig». ARISTOTELES dagegen hält den Herbsthonig für den besten. PLINIUS meint, der beste Honig entstehe zur Zeit wo Thymus und Weinstock blühe.

Der Großhandel liefert jetzt viel überseeischen Honig und man unterscheidet jetzt solchen von Chile (Fässer à 70 kg), Havana, Kuba, Mexiko, Californien und Hawai, letzterer in Kanistern à 25 kg, die zu zwei in einer Kiste verpackt sind. Von chilenischen, dem wichtigsten, werden die Sorten weiß steif 00 und 0, blond, gelb und braun angeboten.

Produktion. Europa produziert jährlich c. 80000 t Honig. Deutschland, wo die Imkerei am rationellsten betrieben wird (z. B. in Holstein), allein 20000 t, Spanien 19000 t, Österreich-Ungarn 18000 t, Frankreich (bes. Narbonne) 10000 t. Geringere Mengen liefern Italien, Griechenland, Belgien, Holland, England und Rußland (Polen). Die überseeischen Länder lieferten 1907 c. 3¾ Mill. kg. Besonders viel kam aus Kuba, Chile, San Domingo, Mexiko, Peru, Kalifornien. Valparaiso (I, Fig. 250) ist ein großer Honighafen. 1908 lieferten Kuba 1320 t, Mexiko 370 t, Chile und Peru 700 t, Kalifornien und Nordamerika 56 t, die übrigen Länder 433 t (GEHE).

Die Einfuhr nach Deutschland betrug 1909:

|

c. 112000

|

kg

|

aus

|

Kalifornien und Nordamerika

|

|

c. 630000

|

„

|

„

|

Chile und Peru

|

|

c. 1505000

|

„

|

„

|

Kuba

|

|

c. 370000

|

„

|

„

|

Domingo und Haiti

|

|

c. 220000

|

„

|

„

|

Jamaika

|

|

c. 405000

|

„

|

„

|

Mexiko

|

|

c. 331000

|

„

|

„

|

Divers. Ländern

|

|

c. 3573000

|

kg

|

in Summa

|

|

Die Einfuhr von Honig nach Hamburg betrug seewärts 1906: 40618, 1907: 40699, 1908: 36746 Doppelzentner (dz). Die Vereinigten Staaten von Nordamerika führten 1909 145691 Gallons Honig ein, hauptsächlich aus Kuba (nämlich 103092 Gall.), Frankreich 1908: 12832 Quintalm. besonders aus Deutschland und Chile.

Chemie. Honig besteht hauptsächlich aus einer konzentrierten wässrigen Lösung von Invertzucker (Frucht- und Traubenzucker), die 65–80% (bei Blütenhonigen meist 65–73%, bei Honigtauhonigen weniger) Invertzucker (nach SIEBEN: 34,7 Dextrose und 39,2 Lävulose) und 15–20% (höchstens 20% nach Schweiz. Lebensmittelb.) Wasser enthält. Daneben finden sich geringe Mengen Rohrzucker (Saccharose, 2–5, höchstens 10%), Dextrine (unt. and. Achroodextrin, bis 4%, besonders[S. 12] viel, bis 10%, im Coniferenhonig), Proteïnsubstanzen (0,15–1,8%), etwas Farbstoff, Ameisensäure (A. VOGEL) und Apfelsäure, sowie 0,1–0,8% (nach RÖHRIG im Mittel 0,214%, aber auch bisweilen unter 0,1 (KREISS), nach UTZ 0,013–0,703%, nach Pharm. helv. IV. 0,3–0,8%) Mineralsubstanzen. Spuren von gummiartigen Substanzen und von Riechstoffen. Im ganzen 1,5% «Nichtzucker». Die saure Reaktion rührt zum Teil von der Ameisensäure her. Sie entspricht 0,04–0,15% dieser Säure. Nach FARNSTEINER beruht aber die saure Reaktion des Honigs in der Hauptsache auf einer nichtflüchtigen Säure (Apfelsäure?). In der Asche finden sich besonders Phosphate (4–10% der Asche, meist nicht über 7%). HEHNER gab (1885) an, daß natürlicher Honig 0,01–0,03% Phosphorsäure enthält, künstlicher nur Spuren.

Die hellen Blütenhonige sind stets linksdrehend, Honigtauhonige und Coniferenhonige, welche dunkle Farbe haben, rechtsdrehend. Rechtsdrehende Naturhonige werden nach Ausfällung des Dextrins inaktiv oder linksdrehend. Die Rechtsdrehung rührt also vom Dextrin her. Die Dextrine, die in Coniferenhonigen vorkommen, scheinen unter sich verschieden zu sein (HILGER) und zu den Stärkedextrinen in keiner Beziehung zu stehen. MONHEIM hält das Honigdextrin für ein Disaccharid.

Daß der Honig einen «besonderen» Zucker (also nicht Rohrzucker) enthält, fand bereits LOWITZ 1792. In Lindenhonig fand MAQUENNE übrigens bis zu 40% Melezitose.

Die FIEHEsche Reaktion zur Unterscheidung von Natur- und Kunsthonig (Rotfärbung des Rückstandes der Ätherausschüttelung mit einer Lösung von Resorcin in rauchender Salzsäure) beruht darauf, daß dem nicht erwärmten Naturhonig ganz oder nahezu ganz das β-Oxy-δ-methylfurfurol, ein Zersetzungsprodukt der Fruktose, fehlt, das sich sowohl im Kunsthonig, wie im Invertzucker und dem Stärkesirup findet (KEISER). Entscheidende Bedeutung kommt ihr nicht zu (LIPPMANN).

Honig enthält immer Enzyme (MARPMANN nimmt drei an: ein proteolytisches, ein invertierendes und ein alkoholbildendes). Dieselben entstammen offenbar den Speicheldrüsen der Bienen (Fig. 1 Sp D). Sie fehlen dem Kunsthonig.

Über die Zusammensetzung des Pollens und Nektars haben WILSON, VON PLANTA und KRESSLING Mitteilungen gemacht. Die Nektare enthalten bald nur Glukose, bald nur Saccharose, bald Glukose und Saccharose in wechselndem Verhältnis. Der Pollen dagegen, soweit untersucht, meist nur Saccharose (KRESSLING). Ameisensäure fehlt im Pollen und im Nektar. Sie wird von der Biene erzeugt. Der HONIGTAU (s. oben) enthält neben Saccharose und Glukose 8–39% Dextrin. Der «Futterbrei» (Futtersaft), welchen die fütternden Arbeiterbienen in die Zellen der Larven der Königinnen, Drohnen und Arbeiterinnen einlegen, enthält viel Stickstoffsubstanz (c. 43%) neben Fett und Glukose (c. 24%). Angaben über den Rohrzuckergehalt der Nektarienflüssigkeiten bei LIPPMANN S. 1047.

Lit. HASTERLIK, Der Bienenhonig und seine Ersatzmittel. 1909 (dort die Literatur). — V. LIPPMANN, Chemie der Zuckerarten. — Schweiz. Lebensmittelbuch 1908 und Deutsche Reichsvereinbarungen. — ELSNER in Realenzyklopädie (Prüfung). — KÖNIG, D. menschl. Nahrungs- u. Genußmittel. 4. Aufl. 1904 (dort die wichtigste chem. Lit.). — BROWNE, Chem. analys. and composition of american honeys, including a microscopical study of honey Pollen by YOUNG U. S. Dep. Agric. Bur. of chemistry 1908 (dort die Honigliteratur 1892–1907). — PFISTER, Forschungsber. 1895 (Pollen). — Ferner: KÜNNMANN und HILGER, Zur Chemie des Honigs. Forschungsber. 1896. — E. BECKMANN, Beitr. z. Prüf. d. Honigs. Zeitschr. Anal. Chemie 35. — V. PLANTA, Bienenzeit. 1878 u. 1879. — BISHOP, Journ. pharm. chim. (5) 10, 459. — Tabelle der Zusammensetz. bei VILLIERS-COLLIN, Altérat. et falsificat. — BENSEMANN, Pharm. Centralh. 1894. — HEFELMANN, Zeitschr. angew. Chem. 1888. — FARNSTEINER, Zeitschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 1908. — FIEHE, Zeitschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 1908. — KEISER, Beitr. z. Chem. d. Honigs. Arbeit. d. kais. Gesundheitsamtes. 1909. — KÜHN, Pharm. Zeit.[S. 13] 1905, S. 642 (giftiger Honig). — RÖHRIG, Jahresb. d. Pharm. 1908, S. 435 u. KREISS, Ebenda (Asche). — MARPMANN, Pharm. Zeit. 1903, S. 1010. — MONHEIM, Honigdextrin des Tannenhonigs. Jahresb. d. Pharm. 1903, S. 576. Ferner ist die Literatur d. Unters. der Nahrungs- u. Genußmittel zu vergleichen.

Pathologie. Über Schädlinge berichtet Israël:

Die als Schädlinge auf Arzneistoffen und arzneilichen Zubereitungen gelegentlich auftretenden Milben gehören hauptsächlich zur Familie der Tyroglyphinen. Es finden sich unter diesen scheinbar keine echten Schmarotzer. Sie leben auf sich langsam zersetzenden, faulenden, tierischen und pflanzlichen, namentlich auch zuckerhaltigen Stoffen, und sind deshalb auch oft da zu finden, wo Zuckerlösungen in Gärung begriffen sind. Auch auf fast allen getrockneten Früchten, wie Feigen, Datteln, Rosinen, Pflaumen usw. trifft man sie häufig genug an. Aber nicht allein auf diesen, sondern auch auf allen möglichen anderen trockenen vegetabilischen und tierischen Substanzen und Rohstoffen findet man oft irgend eine Milbenart in einer erstaunlichen Massenvermehrung. Auf diese Stoffe gelangen die Milben gewöhnlich im Zustande der Wanderlarve, durch die Fliegen, welche diese kleinen Tiere an ihren Beinen verschleppen und verbreiten. Auf gärendem Rohhonig findet man nicht selten Glycyphagus domesticus, Tyroglyphus longior und siro (vgl. das Kapitel Pharmakopathologie, S. 380).

Als Schmarotzer leben in den Bienenstöcken (nach ISRAËL):

1. Die Larvenzustände von Meloëarten, besonders die des bekannten, gemeinen Maiwurms Meloë proscarabaeus. Dieser Käfer legt seine Eier in den Sand, die ausgehenden Larven klettern an den Pflanzen empor und gehen in die Blüten. Von hier lassen sie sich von den Bienen selbst, an deren haarige Beinchen sie sich anklammern, in die Stöcke tragen, woselbst sie in eine Zelle kriechen, und zunächst das Bienenei fressen, und ihre weitere, ziemlich komplizierte Hypermetamorphose durchmachen. Die Larve macht nämlich, ehe sie sich endgültig verpuppt, mehrere erhebliche Verwandlungen durch.

2. Die schönen roten Larven der sog. Bienenwölfe, der Käfergattung Trichodes, besonders apiarius. Sie befallen mehr die wilden Bienenarten, besonders die Mauerbiene, seltener die Honigbiene.

3. Die Raupen von Galleria mellonella, der Wachsmotte, welche manchen Stock zum Eingehen bringen. Galleria gehört zur Familie der Pyralidae, einer Unterfamilie der Mikrolepidopteren. Sie fressen lange Gänge durch die Waben und stören den Haushalt der Bienen durch ihre Menge oft bedeutend; auch werden sie gelegentlich Veranlassung zur Entstehung von Faulbrut. Die Bienenmotte ist sehr resistent. Tuberkelbazillen beeinflussen sie z. B. gar nicht.

Beimengungen und Verfälschungen. Verdünnt man den Honig in einem Sedimentierzylinder stark mit Wasser, so setzen sich Pollenkörner und Wachsteilchen am Boden ab und können mikroskopisch diagnostiziert werden (s. oben S. 9). Sie sind regelmäßige Beimengungen. Unzulässig dagegen sind Bruchstücke von Organen der Biene und Bienenbrut, Stärke und Mineralsubstanzen, die sich event. ebenfalls im Sedimente finden. Als Verfälschungen sind zu nennen: Wasser, Stärkezucker, Rohrzucker, Kunsthonig, Dextrin; selten kommen vor: Stärke, Leim, Glycerin, Melasse, Saccharin, Farbstoffe. (Über Honigfälschungen vgl. auch Pharm. Zeit. 1903, 142).

Wer Fälschung des Honigs vornahm, wurde im Mittelalter mit dem Verluste einer Hand oder mit 65 Pfund Pfennigen (!) bestraft.

Prüfung. Außer der mikroskopischen Prüfung ist der Zucker, das Wasser, die Mineralstoffe, die Acidität zu bestimmen und auf Dextrin zu prüfen, sowie das optische Verhalten festzustellen, und zwar vor und nach der Inversion, vor und nach dem Ausfällen des Dextrins mit Alkohol. Eventuell ist Dextrin, Stickstoffsubstanz und Phosphorsäure zu bestimmen und[S. 14] auf Saccharin und Teerfarbstoffe zu prüfen. (Gute Prüfung in der Pharm. helvet. IV, dem Schweiz. Lebensmittelbuche und in SCHMIDT, Lehrb. d. pharmaz. Chemie.) Grenzzahlen s. oben. Honige mit Stärkezucker- oder Rohrzuckerzusatz bleiben auch, wenn das Dextrin mit Alkohol ausgefällt wurde, rechtsdrehend, echte werden inaktiv oder linksdrehend.

Kunsthonig ist meist invertierter Rohrzucker, der mit Naturhonig verschnitten oder mit Honigparfüm parfümiert ist. Er enthält meist keinen Stickstoff, keine Enzyme, keine oder wenig (s. oben) Phosphorsäure und keine Ameisensäure. Aber auch Stärkezucker, der zuerst 1811 von KIRCHHOFF dargestellt wurde, wird als Honig verkauft.

Lit. FIEHE, Über d. Nachweis von Stärkesirup im Honig und in Fruchtsäften. Arb. d. kais. Gesundheitsamtes 32 (1909), Heft 1.

Verwendung. Honig war im alten Ägypten das meistgebrauchte Heilmittel. Auch im Koran ist er die allgemeine «Arznei für die Menschen». Er bildete das Constituens des Theriak (I, S. 551) und war ein Bestandteil des Kyphi (I, S. 473). Honig ist jetzt vorwiegend Genuß- und Nahrungsmittel. Große Mengen, besonders überseeischer Honige, verbraucht die Lebkuchenfabrikation. Die Medizin benutzt ihn als gelindes Abführmittel und Geschmackskorrigens, auch wohl zu Mund- und Gurgelwässern. Oxymel Scillae, Hydromel, Mel boraxatum und besonders Mel rosatum sind noch viel benutzte, zum Teil uralte ägyptische Mel-Composita (I, S. 469 und 539). Die äußerliche Anwendung, die im Altertum eine Rolle spielte, ist jetzt nicht mehr beliebt. Reine Lävulose wird jetzt als Nährmittel für Zuckerkranke empfohlen.

Geschichte. Honig war eines der ersten Nahrungsmittel des Menschen. Milch und Honig war die Kost der Götter, die Ambrosia, die Zeus, der Zögling der Honignymphe Melissa, mischte. Mit Honig schläferte Zeus den Kronos ein. Von der heiligen Esche träufelte nach der nordischen Sage der Tau (Hunangsfall = Honigfall) und von ihm nährten sich die Bienen. Auch bei den semitischen Völkern stand Honig in hohem Ansehn. Er durfte zu Speisopfern nicht gebraucht werden. Die griechischen Dichter besangen ihn. Als ältestes Opfer der Griechen nennt PLATO mit Honig bestrichene Früchte.

Im Ägyptischen heißt Honig ʿft (koptisch êbiô und ěfeiô), im Babylonischen dišpu. Er war in Ägypten wohl das ursprüngliche süßende Geschmackskorrigens der Arzneien und der Dattelsirup ist erst durch babylonische Rezepte in die ägyptische Pharmazie gekommen (vgl. I, S. 469).

Schon die ältesten Kulturvölker betrieben die Zucht der Biene und die Gewinnung von Honig und Wachs. Lange bevor der Rohrzucker dargestellt wurde, diente der Honig als allgemeiner Süßstoff, der aber auch medizinisch innerlich und äußerlich benutzt wurde. Schon das Altertum unterschied mehrere Handelssorten. DIOSKURIDES kennt neben attischem Honig (vom Hymettos) solchen von den kykladischen Inseln und von Sicilien, sowie Honig von Sardinien und (giftigen) pontischen Honig, der auch bei XENOPHON erwähnt wird und der von Azalea pontica und Rhododendron ponticum oder von einer Datura (FLÜCKIGER) gesammelt wurde (SPRENGEL). Kap. 101–103 des II. Buches von DIOSKURIDES Heilmittellehre handelt περὶ μέλιτος melitos]. PLINIUS kennt auch Honig, von der Insel Calydna und pelignischen sowie von Creta, Cypern und Afrika, und endlich auch deutschen. Diätetische Honiggetränke der Alten waren: μελίκρατον (Honigmet), ὑδρόμελι (Wassermet, Aqua mulsa), οἰνόμελι (Mulsum), μελίκρατον γάλακτος, ὀξύγλυκον und ὀξύμελι (Oxymel). SUŚRUTA (I, S. 505) nennt hellen und kupferfarbigen Honig und erwähnt aus Honig dargestellte Zuckerarten. Hydromel und Oxymel war eines der beliebtesten Heilmittel des HIPPOKRATES. Gegorener Honig bildete den Met (I, S. 1016).

Daß Honig im Altertum als Konservierungsmittel der Leichen vornehmer Personen benutzt wurde, ist schon oben (I, S. 1013) erwähnt worden. Wie BASTIAN (Die Völker des östlichen Asiens II, 27) mitteilt, ist dies noch gegenwärtig in Birma üblich. «Hohe Herren werden ein Jahr lang für das Leichenbegängnis, das viele Vorbereitungen erfordert, präserviert und um sie frisch zu erhalten, steckt man sie in Honig, als die sicherste Methode, die außerdem die billigste ist, da der geschenkte Honig sich wieder verkaufen läßt».

Nach Nordamerika wurde die Biene 1675, nach Brasilien 1845, nach Australien 1862 gebracht.

[S. 15]

V. LIPPMANN, der viele historische Notizen über den Honig mitteilt, erbringt den Nachweis, daß der Honiggenuß sich besonders bei vegetarisch lebenden Völkern entwickelt hat.

Zur Merovinger Zeit bestand der Garten in Deutschland nur aus einigen Obstbäumen und Bienenstöcken (I, S. 619).

In der Frankfurter Lisie von 1450 (I, S. 812) steht propoleos uel on (d. h. das aromatische Vorwachs der Bienen, propolis).

Lit. VON LIPPMANN, Geschichte des Zuckers 1890 (darin eine Geschichte des Honigs als Vorgeschichte des Zuckers).

Syn. Königskerze, Wollblume, — Bouillon blanc, molène, bonhomme, herbe de Saint-Fiacre, Cierge de Notre dame (franz.) — High taper, torch-weed, mollein, mullein, wool-blade (engl.) — fiore di verbasco, tasso barbasso, barabasco, barbarastio mignattone, candela regia (ital.) — őkőrfarkkoró (ung.) — φλῶμος (n.-griech.).

Wollkraut, Himmelskerze, Fackelkraut. Fackelblumen, Unser Frauen Heil, Himmelbrand, Manwoll, Marienkerzen, Osterkerze, Wiln, Zöllich. — ahd.: Konigskrone, Konigskarcz, vullena, wullina; — mhd.: bullen, himelbrant, königsworcz, kunigskerz, wislma, wulkraut; — bei BRUNFELS: Bergenkraut — bei BOCK: waldwull — bei FUCHS auch Kerzenkraut.

DIOSKURIDES (I, S. 564) kennt mehrere Arten φλομός, der weiße ist wohl V. plicatum (oder Thapsus?, plicatum ist nach FRAAS in Griechenland häufiger), der schwarze V. sinuatum (= φλομός ἡ μέλαινα des THEOPHRAST). Er bemerkt, daß die Römer den Phlomos: Verbascum (gräzisiert Berbasclum) nennen. (Daraus ist dann Barbascum und Verbascum entstanden.) PLINIUS schöpft aus der gleichen Quelle. Auch der Name Thapsos war in Gebrauch. Ob die φλόμις λεύκη (und ἀῤῥέα) des GALEN V. phlomoides ist, wie DRAGENDORFF will, ist mir zweifelhaft. Es wird wohl eine der südlichen Arten sein (s. unter Paralleldrogen). Die φλόμις ἡ θύαλλις (und ἡ ἄγρια?) des GALEN soll Verbascum limnense? (fehlt im Kew Index) sein. Was der φλόμος des HERMES TRISMEGISTOS («Kraut des Merkur») ist, ist unbekannt. Das gleiche gilt von dem ägyptischen Phlomos heteros (Athal, kerykion, honnu rabdon). Man warf im Altertum Verbascum vielfach mit der Labiate Phlomis zusammen. Bei IBN BAITHAR steht für Verbascumarten: Busir, Sikrân el-haut (= fischbetäubendes Gift), Flumis, Miknasat el-andar, Berbaschka.

Etym. (φλομός vielleicht von φλέγομαι leuchten, φλόξ Flamme, weil Stengel und Blätter zu Lampendochten verwandt wurden (PLINIUS 25, 74), oder weil der Blütenstand (vgl. Fig. 2) wie ein Leuchter, eine Fackel oder eine Kerze aussieht. Darauf deuten auch die Namen Candella regia, Königskerze, Fackelblume, Marien- oder Osterkerze, während andere, wie Wollblumen, Wollkraut, wullina, barbascum (von barba?) auf die Behaarung Bezug haben; wie die arabische Bezeichnung Adân ed-dobb (= Bärenohren). Molène, mullein (von mollis = weich) hat vielleicht auch hierauf Bezug oder auf den Schleimgehalt (?) — Thapsus steht zur gelben Farbe der Blüten, d. h. zu θαψος, θαψία in Beziehung, mit welchem Worte die Griechen nach der Insel Thapsos (Isola degli Magnisi) bei Syrakus (FLÜCKIGER) eine zum Gelbfärben benutzte Umbellifere (Thapsia garganica?) bezeichneten. Aus thapsus und barbascum wurde dann tassus barbassus, ja sogar taxus barbatus (so bei CRESCENZI I, S. 678) gebildet, was ich übrigens für einen Fehler des Abschreibers halte.

Stammpflanze. Verbascum thapsiforme SCHRADER (V. Thapsus L. var. thapsiforme HOOK. fil., V. phlomoides MEY., V. Thapsus POLL., V. cuspidatum SCHRAD., V. Kicxianum DUMORT) und Verbascum phlomoides L.

Systemat. Stellung. Scrophulariaceae, Pseudosolaneae — Verbasceae. — Sectio Thapsus. Euthapsi.

[S. 16]

Beschreibung der Stammpflanze. Die meisten neueren Floristen (z. B. SCHINZ-KELLER, Flora der Schweiz, 3. Aufl., 1909) und auch ENGLER-PRANTL (Pflanzenfamilien) trennen V. phlomoides, die wildblumenähnliche Königskerze, von V. thapsiforme, der großblütigen, als Arten.

SCHUMANN bemerkt (in BERG-SCHMIDT, Atlas S. 74): «G. F. W. MEYER hat zuerst die Meinung ausgesprochen, daß V. thapsiforme SCHRADER von V. phlomoides L. nicht spezifisch zu trennen sei; wir können dieser Meinung, die auch FRANCHET und FLÜCKIGER geteilt haben, wohl beipflichten, da sich das aus den Blättern hergenommene Merkmal als kaum genügend erweist, um unserer Pflanze einen anderen Wert als vielleicht den einer Varietät zuzuerkennen».

Jedenfalls sind beide sehr ähnlich und die Blüten beider werden z. B. von Pharm. helvet. IV ausdrücklich zugelassen. Ich halte sie hier auseinander, ohne zu der Frage Stellung zu nehmen.

SCHINZ-KELLER beschreiben V. thapsiforme: 30–180 cm hoch. Laubblätter länglich, elliptisch, gekerbt, gelblich filzig. Jedes Laubblatt bis zum nächst unteren herablaufend. Blütenstiele kürzer als der Kelch. Krone radförmig, doppelt so groß und heller gelb als bei V. Thapsus, sonst aber wie diese.

V. phlomoides, 1–2 m hoch, Stengel aufrecht steif, einfach oder mit einzelnen aufrechten Ästen. Laubblätter länglich-eiförmig, gekerbt, die mittleren und oberen sehr verschieden stark herablaufend. Krone flach, etwa doppelt so groß und blasser als bei V. Thapsus, die zwei längeren Staubfäden 1½–2 mal so lang als ihre herablaufenden Staubbeutel, Narbe am Grunde herablaufend, spatelförmig.

V. Thapsus, das bei uns auch ziemlich verbreitet ist, kommt für uns nicht in Betracht. Es hat viel kleinere Blüten. Dagegen scheinen seine Blüten (common mullein) in Nordamerika benutzt zu werden, wo die Pflanze enorme Höhen (über 7 Fuß) erreicht. Auch V. phlomoides findet sich (wohl eingeschleppt) in den Vereinigten Staaten, z. B. in Massachusetts.

Wie nötig es ist, bei den Pflanzennamen der Drogen die Autoren beizusetzen, zeigte HOLMES (Ph. journ. 1900, 418) an Verbascum. Es gibt fünf V. phlomoides[S. 17] (V. phlomoides L., V. glomeratum BOISS., V. Boerhavi L., V. montanum SCHRAD., V. lasianthum BOISS.) und zwei V. thapsiforme (V. thapsiforme SCHRADER und V. thapsiforme GUSS.).

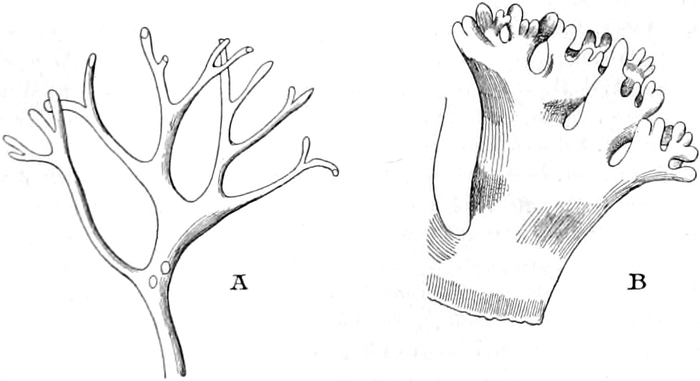

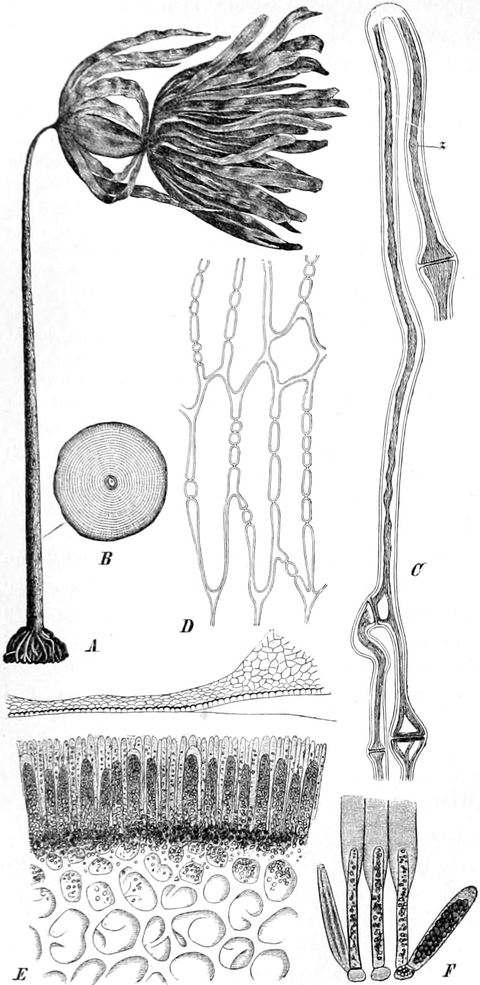

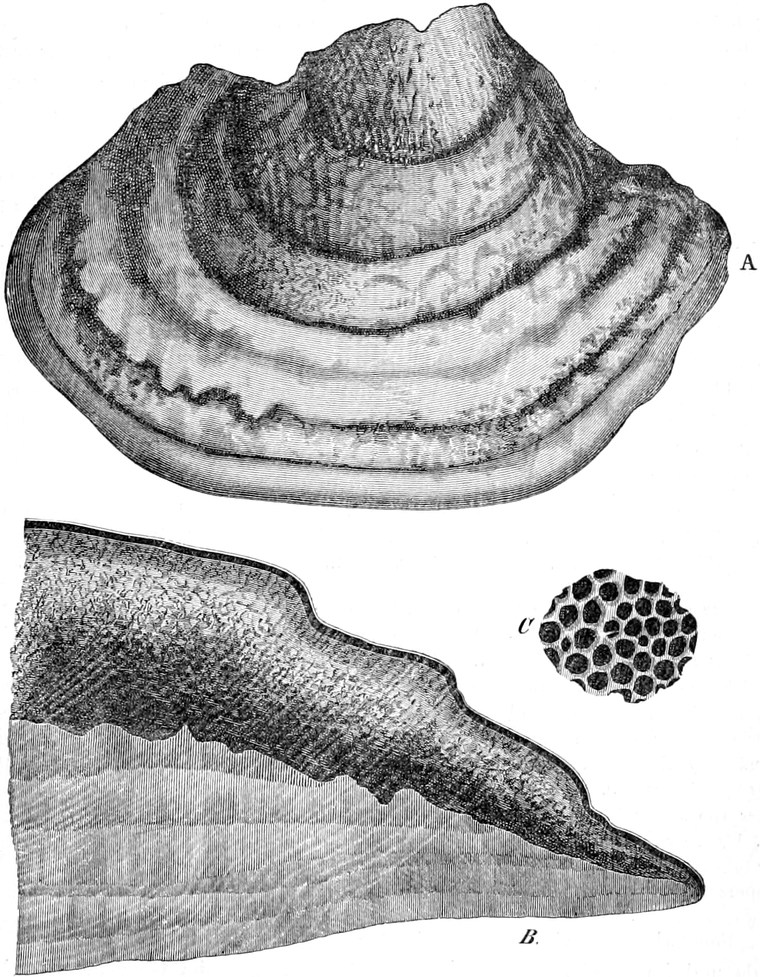

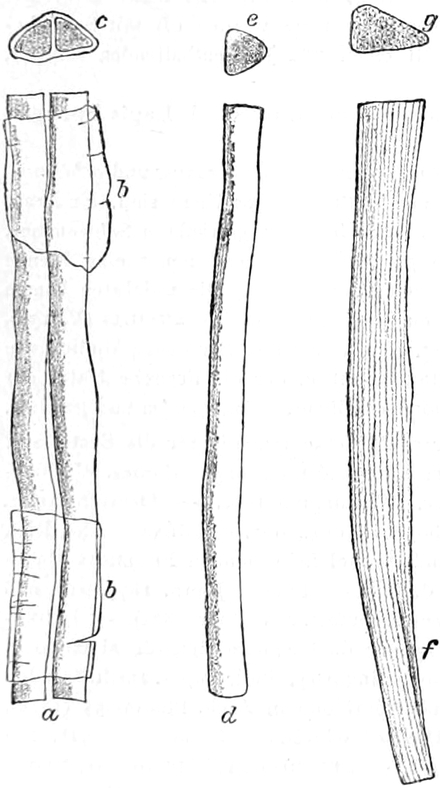

Die Königskerze ist eine prächtige Pflanze von großer Schönheit. Ihr kerzengerader Stengel mit den großen grauen Blättern und der blütenübersäten langen Infloreszenz machen sie zu einer der charakteristischsten Pflanzen unserer Flora (Fig. 2).

Verbascum thapsiforme SCHRAD. sowohl wie V. phlomoides L. sind zweijährig. Im ersten Jahr entsteht nur eine große Blattrosette, im zweiten die Infloreszenz. Die spiralig gestellten Blätter sind oblong oder schmal umgekehrt eiförmig, meist sitzend, am Grunde mehr oder weniger bis zum nächsten Blatt herablaufend, gekerbt, zugespitzt, durch zahlreiche Büschelhaare dick filzig. (Die abgelösten Wollhaare werden als Zunder benutzt!)

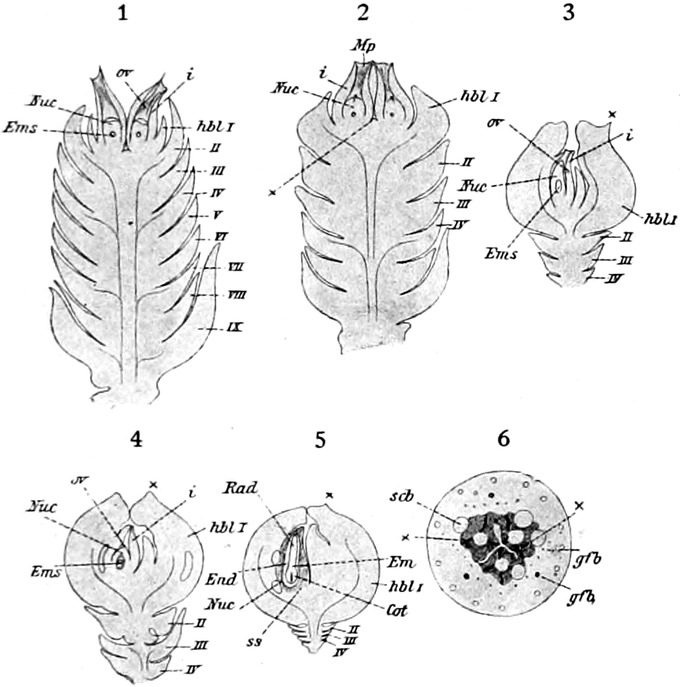

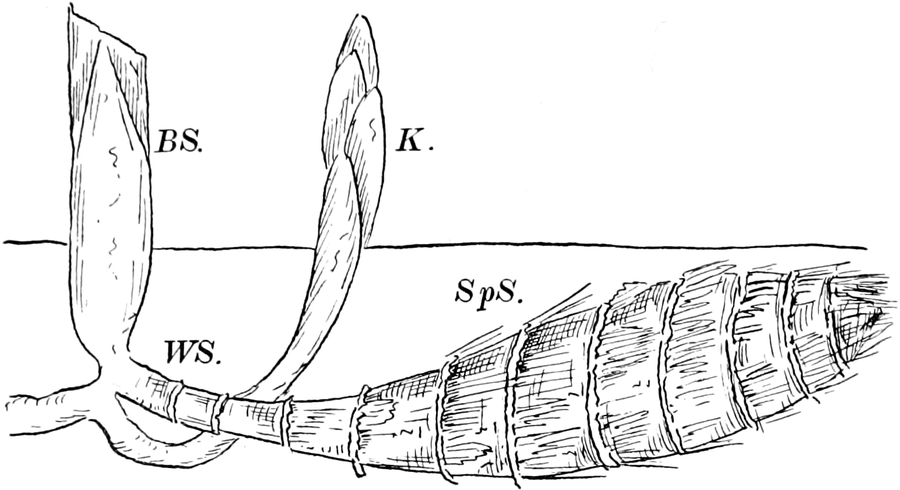

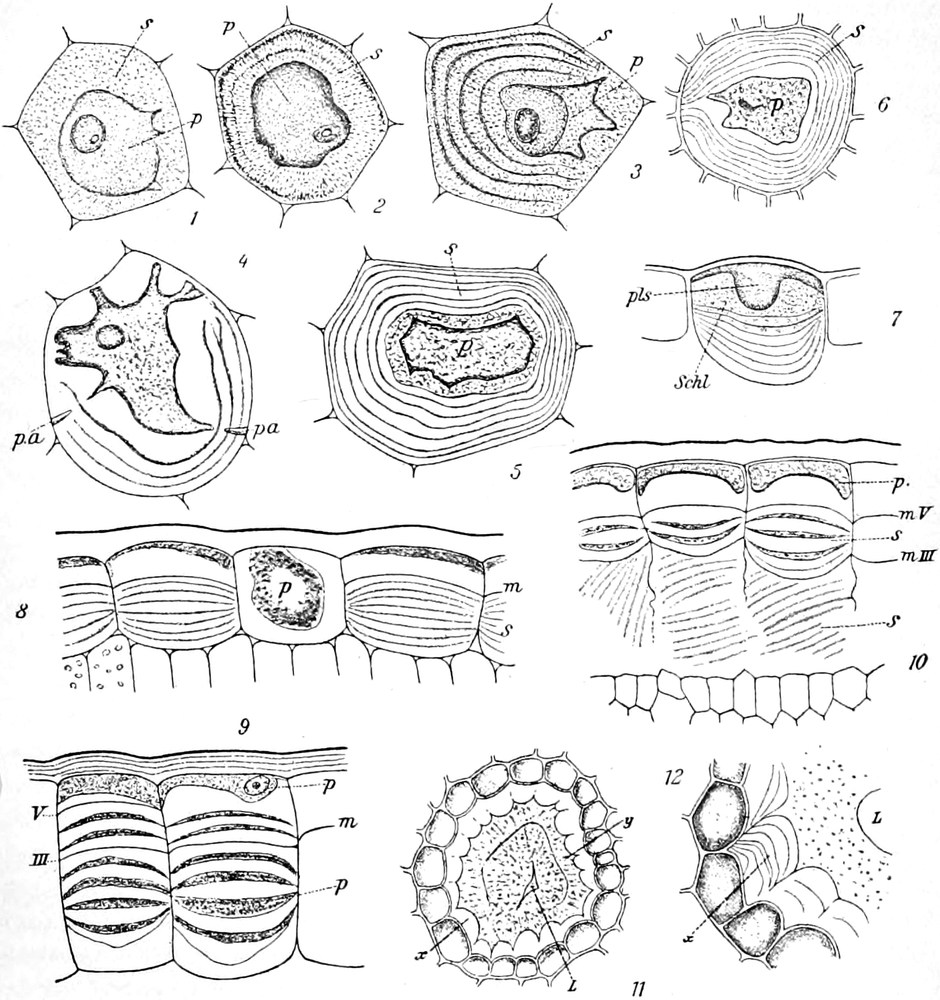

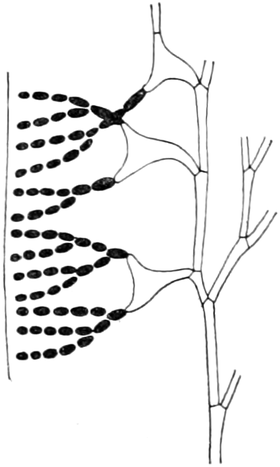

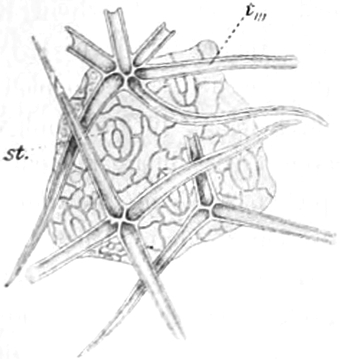

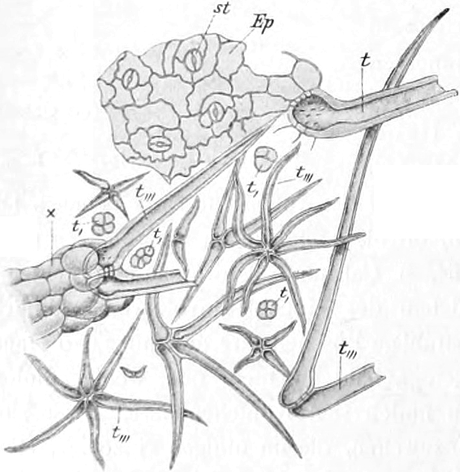

Die Blüten von V. thapsiforme sind zu Dichasien vereinigt, die ihrerseits wieder, an einer langen Infloreszenzachse sitzend, einen sog. Blütenschwanz bilden.

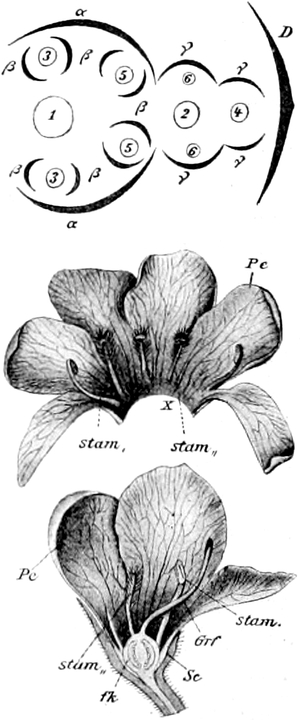

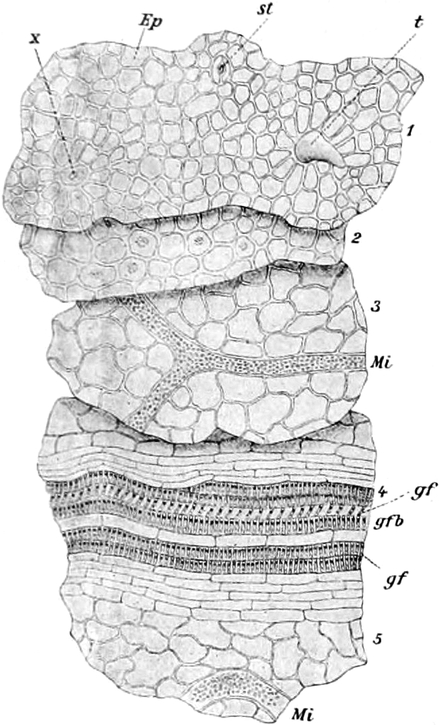

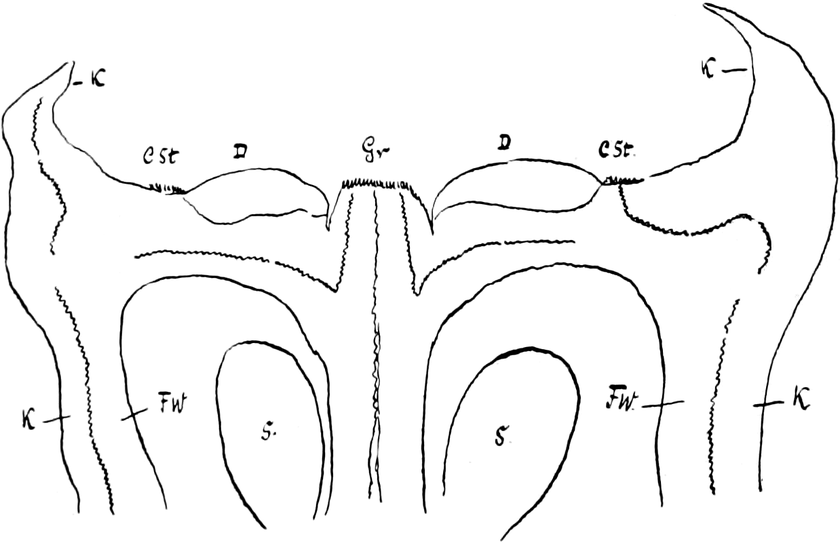

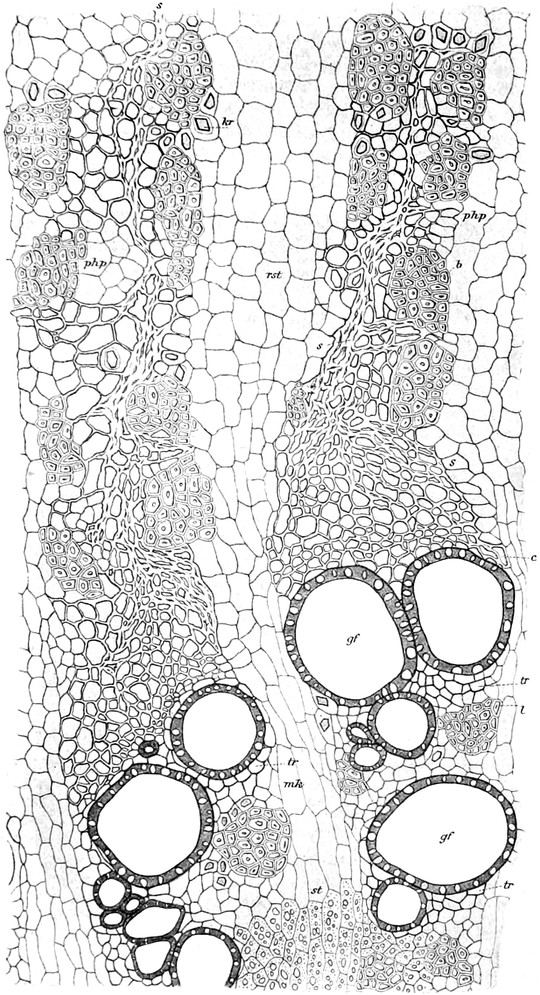

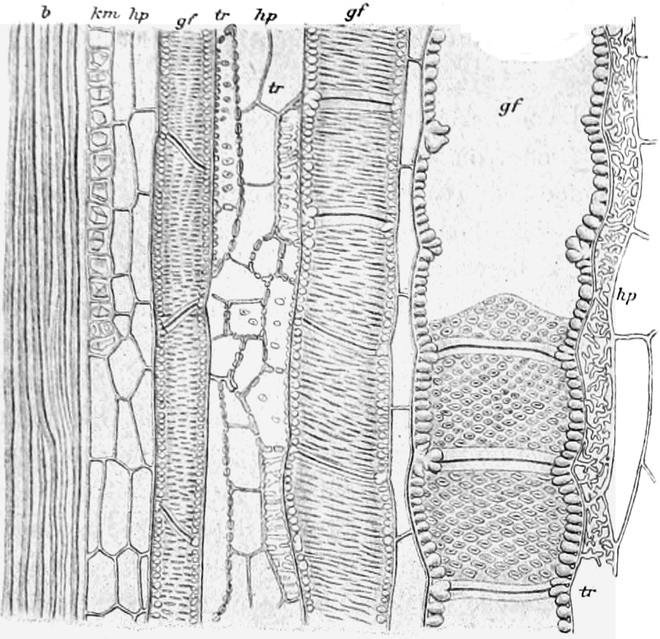

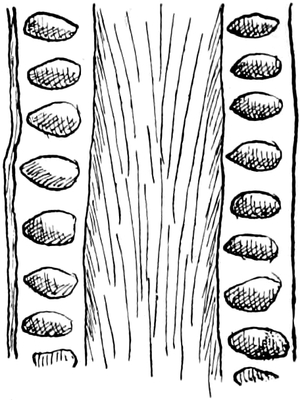

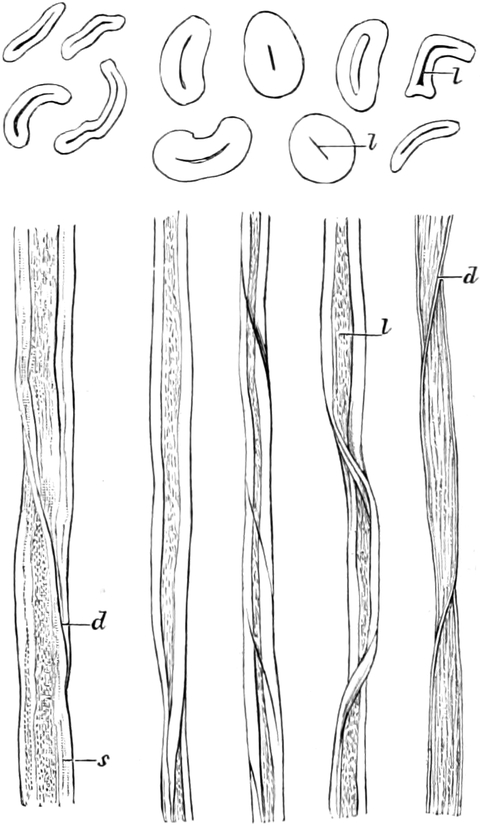

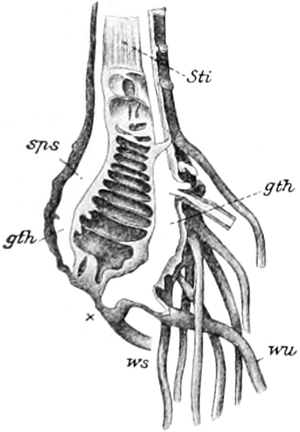

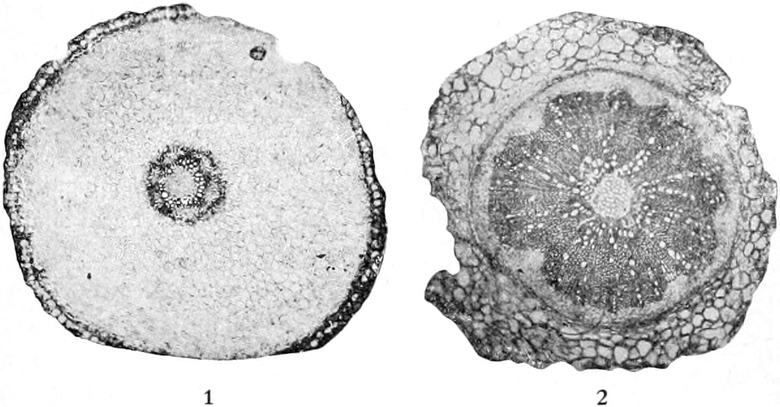

Sie entstehen zuerst einzeln in den Achseln der spiralig angeordneten, zugespitzten, an der Infloreszenzachse herablaufenden Deckblätter (den Hochblättern der Infloreszenz, Fig. 3 D). Die erste Blüte (Fig. 3, 1) hat zwei lanzettliche Vorblätter (α). In den Achseln dieser letzteren entspringen bald 2, bald 4, gleichfalls mit Vorblättern (β) versehene Blüten (3–3, 5–5). Bevor jedoch diese 2, bzw. 4, mit der Blüte 1 ein 3- bzw. 5blütiges Dichasium bildenden Blüten sich entfalten, entsteht zwischen diesem Dichasium und dem Deckblatte D, also unter Blüte 1, eine Beiknospe als Bereicherungssproß. Der Bereicherungssproß ist im einfachsten Falle einblütig. Meist jedoch entsteht zwischen dieser einen Blüte, die zuerst aufblüht (2), und dem Deckblatte noch eine zweite Blüte (4). Jede derselben hat 2 Vorblätter (γ). Bisweilen finden sich aber auch noch in den Achseln der Deckblätter der oberen, älteren Blüte zwei weitere, aber deckblattlose Blüten (6). Diese sind die zuletzt aufblühenden. Infolge des sehr verschiedenen Alters der Blüten blühen von diesen Teilinfloreszenzen meist nur eine oder zwei zu gleicher Zeit. Da sie aber alle nacheinander (in der Reihenfolge der Zahlen) zum Blühen kommen, so steht ein Blütenschwanz von Verbascum thapsiforme von oben bis unten wochenlang in Blüte. Bald öffnet sich hier, bald dort eine Blüte (SCHUMANN und TSCHIRCH-OESTERLE, Anatom. Atlas).

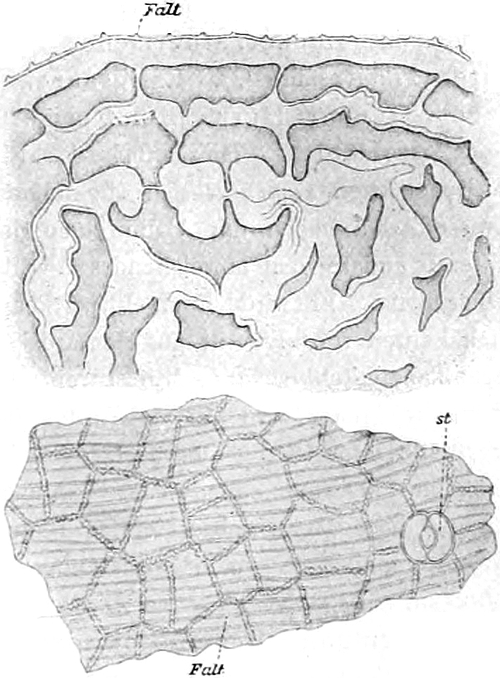

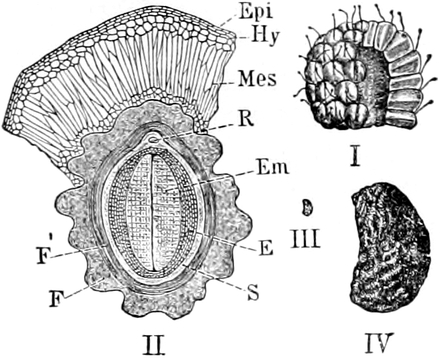

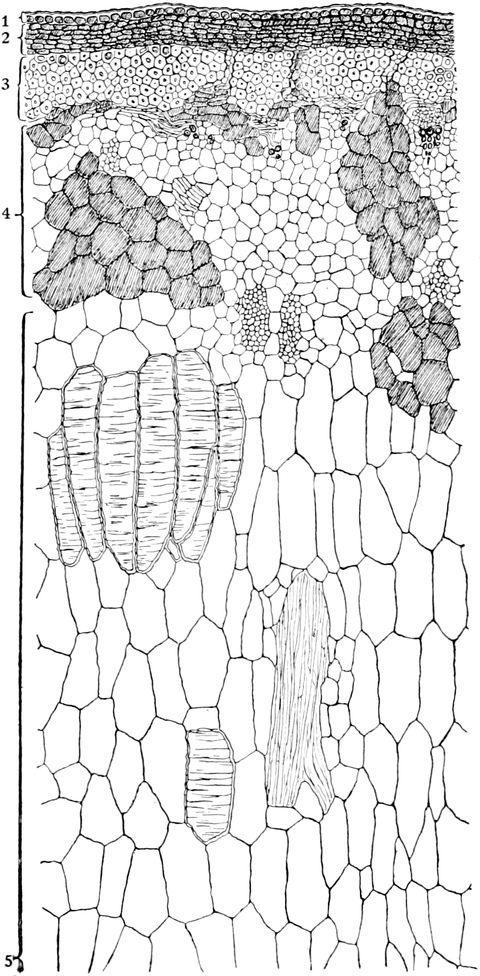

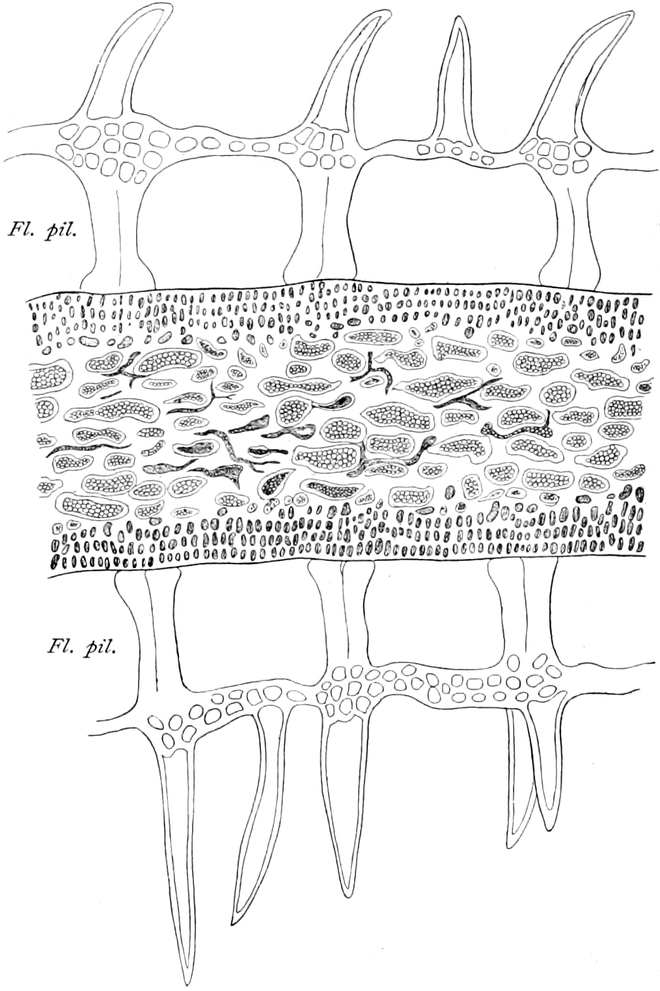

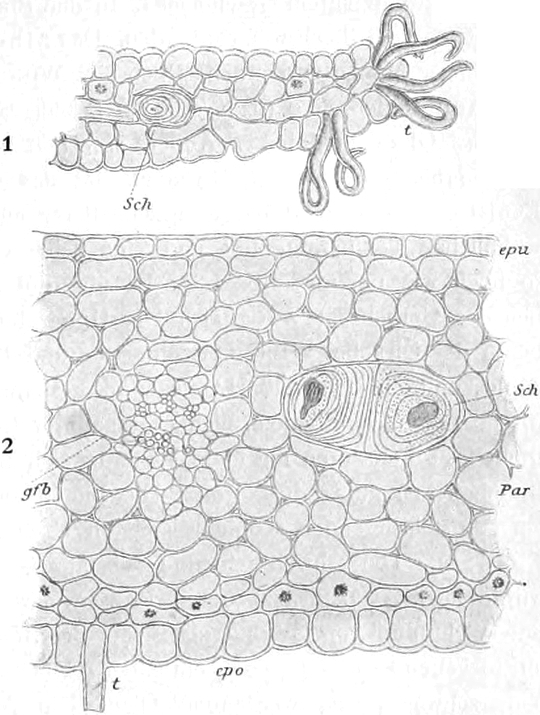

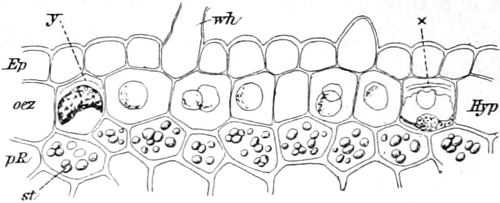

Der gamosepale, krugförmige, fünfzählige Kelch ist außen dicht filzig behaart, 6–8 mm lang. Die fünf Zipfel sind eilanzettlich, länglich dreieckig und zeigen aufsteigend-dachziegelige Knospenlage. Er ist zygomorph. Die Haare sind entweder Drüsenhaare mit oft sehr zahlreichen sezernierenden Zellen oder Sternhaare mit 1–4 Etagen (Büschelhaare). Der Gipfelstern ist 3–6strahlig. Dergleichen Haare finden sich auch auf den Laubblättern. Der Fruchtknoten ist eiförmig.

Die gleichfalls median-zygomorphe Corolle, die sich sehr leicht ablösen läßt, ist radförmig, 5zählig, sympetal, in der Mediane c. 3,5–4, bisweilen sogar 5 cm breit. An der Basis sind die 5 Blätter zu einer kurzen Röhre verwachsen. Die Zipfel sind fast kreisrund. Sie decken sich dachziegelig in absteigender Präfloration.[S. 18] Der unterste Kronenlappen ist oft erheblich größer als die beiden seitlichen. Die beiden obersten sind oft ⅓ kleiner als die unteren. Im Röhrenteile ist die Corolle dick-fleischig.

Die 5 Stamina sind der Corolle etwas oberhalb der Röhre eingefügt. Sie alternieren mit den Lappen. Sie setzen die Zygomorphie der Corolle in verstärkter Weise fort: die drei oberen sind anders ausgebildet als die zwei unteren. Die drei oberen sind c. 6 mm lang; sie besitzen eine nierenförmige, dem Filament quer aufgesetzte, mit Gipfelspalten aufspringende Anthere und sind von der Mitte an bis zur Spitze des Filamentes so dicht mit langen Haaren besetzt, daß man bei Betrachtung der frischen Blüte von oben den ganzen Schlund von einem Haarfilz erfüllt sieht. Sie dienen also gewissermaßen als Signal für das die Blüte besuchende Insekt, daß weiter unten in der Blüte nichts zu holen ist und weisen es auf die lebhaft roten Antheren hin. Die Haare sollen, nach HERM. MÜLLER, neben dem roten Pollen als Anlockungsmittel der Insekten dienen. «Vielleicht», bemerkt A. MEYER, «scheiden sie irgend einen genießbaren Stoff aus, oder sind selbst eine gute Nahrung». Beobachtungen TUNMANNS sprechen dagegen: es fanden sich niemals abgefressene Haare. So bleiben den Bienen, denn diese sind die hauptsächlichsten Besucher der Königskerze, da auch Nektarien fehlen, nur die roten Pollenkörner, und diese sind es denn auch, welche sie sammeln und als Futter für die Brut verwenden. Die Verbascumblüte gehört zu den «Pollenblüten». Die zwei unteren Stamina sind etwa 10 mm lang, meist ganz unbehaart und tragen die 3–4 mm lange Anthere an der inneren Seite der Spitze des Filamentes. Sie ist mit ihm ein Stück weit verwachsen. So verschieden aber auch ihr Bau von dem der behaarten Stamina ist: der Querschnitt durch die Anthere der langen sieht fast ganz gleich aus wie der Längsschnitt durch die Anthere der kurzen (vgl. den Anatom. Atlas).

Der Fruchtknoten ist eiförmig, etwa 2 mm lang, zweifächerig. Der Griffel ist nur an der Basis behaart, c. 12 mm lang. Die ungleich-großen Narbenschenkel sind nur undeutlich voneinander gesondert. Die Narbenpapillenschicht läuft ein Stück weit am Griffel herab. Die wandspaltig aufspringende Kapsel ist bis 1 cm lang und 8 mm breit. Die Samen sind zylindrisch. Der in Endosperm eingebettete Embryo ist gerade.

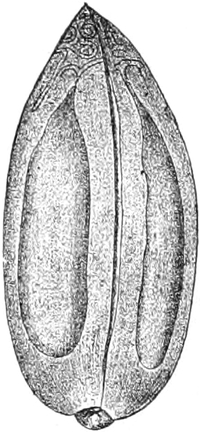

Die Droge besteht nur aus der Blumenkrone mit den ansitzenden Staubfäden.

V. phlomoides ist über ganz Mittel- und Südeuropa verbreitet. Sie wächst von Frankreich bis Dänemark und Rußland, von Spanien und Italien bis zur Krim, im Himalaya von Kaschmir bis West-Tibet. V. thapsiforme geht nicht so weit nach dem Süden und findet sich besonders in Mitteleuropa. V. phlomoides ist viel seltener als V. thapsiforme. Beide finden sich oft in derselben Gegend. Beide bilden zahlreiche Bastarde (vgl. PABST-KÖHLER, Medizinalpflanzen). Sie bevorzugen bei uns Wegränder, trockene Hügel und Haiden, sowie steinige, unbebaute Orte und lichte Waldplätze. Sie blühen von Anfang Juli bis Mitte Oktober.

Lit. SCHRADER, Monogr. generis Verbasci. Göttingen 1813/23. — FRANCHET, Étude sur les Verbascum de la France et de l’Europe centrale. Vendôme 1875. — Abbild. von V. thapsiforme in BERG-SCHMIDT Atlas. 2. Aufl. Taf. 26 (dort auch die florist. Lit.); von V. phlomoides in PABST-KÖHLER, Medizinalpfl. Taf. 45. — EICHLER, Blütendiagramme. — WYDLER, Flora 1851, 411. — A. MEYER, Drogenkunde. — HERM. MÜLLER, Befruchtung d. Blumen 1877, 272. — KERNER, Pflanzenleben. — TUNMANN (s. unten). — LAVADOUX (s. unten).

[S. 19]

Pathologie. Auf Verbascum kommen verschiedene Parasiten vor, wie Peronospora sordida BERK., Erysiphe Cichoracearum (DC.), Uromyces Scrophulariae (DC.) und andere, doch dürften dieselben für die Blüten keine Bedeutung besitzen (ED. FISCHER).

Über die tierischen Schädlinge berichtet ISRAEL:

1. Käfer. Bruchus marginellus FABR. Larve in den Blütenknospen von Verbascumarten. Cionus scrophulariae L., Cionus verbasci FB. Larven skelettierend auf Scrophularia- und Verbascumarten. Gymnetron teter. FB. Larve an den Blüten und Blättern von Antirrhinum- und Verbascumarten. Gymnetron thapsicola GERM. In Süd- und Mitteldeutschland auf Verbascumarten. Clytus verbasci FABR. Käfer, häufig an Verbascumblüten; ob die Larve in den Stengeln von Verbascumarten lebt, erscheint fraglich. Longitarsus verbasci PANZ. Larve meist in langgeschlängelten Blattminen in den Blättern von Verbascum Thapsus und phlomoides.

2. Schmetterlinge. Melitaea trivia W. V., Raupe, in Süddeutschland an Verbascum Thapsus und anderen Verbascumarten. Gortyna flavago HB. Die Raupe lebt in den markigen Stengeln vieler Pflanzen, auch in Verbascumarten. Cucullia verbasci L., Cucullia scrophulariae W. V. Die schönen Raupen dieser Falter leben von den Blättern, Blüten, Knospen und Samenkapseln der Verbascum- und Scrophulariaarten. Cucullia thapsiphaga TR. Die Raupe dieses seltenen Falters lebt ebenfalls an Verbascumarten. Polia xanthomista HÜBN., Raupe an Verbascum- und Silenearten. Acronycta euphorbiae W. V. Raupe an Plantago-, Euphorbia- und Verbascumarten. Außer diesen leben an Verbascumarten noch eine große Anzahl polyphager Eulenraupen.

Kultur und Einsammlung. Verbascumarten werden in den Bauerngärten Deutschlands, Österreichs und der Schweiz kultiviert, die sogar hier und da an Drogisten liefern, und sind auch meist ein Bestandteil der Apothekengärten (I, S. 50). Als besondere Kulturorte in Deutschland seien genannt: Horb (Württemberg), Neudorf (Bruchsal), Schweinfurt (Schwebheim, Räthlein), Aken (a. d. Elbe), Ballenstedt (a. Harz), Blaubeuren, Schwarzenfeld (Nabburg), Sonderburg (Alsen). Vgl. I, S. 63.

In Ungarn werden die Blüten von V. phlomoides von wildwachsenden Pflanzen in größerem Maßstabe gesammelt (B. PÁTER), stammen aber auch aus Kulturen. Auch Österreich exportiert Flos Verbasci. Oberösterreich kultiviert die Pflanzen in größerer Menge. In Rußland produziert das Gouvernement Poltawa Flos Verb. russic. Im Gouvernement Moskau werden die Blüten von wildwachsenden Pflanzen gesammelt.