Title: Zwischen Pol und Äquator: Tiergeographische Lebensbilder

Author: Kurt Floericke

Illustrator: Rudolf Oeffinger

Release date: October 30, 2022 [eBook #69267]

Most recently updated: October 19, 2024

Language: German

Original publication: Germany: Kosmos / Franckh'sche Verlagshandlung, 1926

Credits: The Online Distributed Proofreading Team at https://www.pgdp.net

Anmerkungen zur Transkription

Das Original ist in Fraktur gesetzt. Im Original gesperrter Text ist so ausgezeichnet. Im Original in Antiqua gesetzter Text ist so markiert.

Offensichtliche Fehler wurden stillschweigend korrigiert. Das Inhaltsverzeichnis wurde an den Anfang verschoben.

Zwischen Pol und Äquator

Kosmos, Gesellschaft der Naturfreunde ◆ Stuttgart

Die Gesellschaft Kosmos bezweckt, die Kenntnis der Naturwissenschaften und damit die Freude an der Natur und das Verständnis ihrer Erscheinungen in den weitesten Kreisen unseres Volkes zu verbreiten. – Dieses Ziel sucht die Gesellschaft durch Verbreitung guter naturwissenschaftlicher Literatur zu erreichen im

Kosmos, Handweiser für Naturfreunde

Jährlich 12 Hefte mit 4 Buchbeilagen

Diese Buchbeilagen sind, von ersten Verfassern geschrieben, im guten Sinne gemeinverständliche Werke naturwissenschaftlichen Inhalts. Vorläufig sind für das Vereinsjahr 1926 festgelegt (Reihenfolge und Änderungen auch im Text vorbehalten):

R. H. Francé, Die Harmonie in der Natur

Dr. K. Floericke, Zwischen Äquator und Pol

Tiergeographische Lebensbilder

W. Bölsche, Vom Ursprung der Kunst

Dr. H. Dekker, Planeten und Menschen

Jedes Bändchen reich illustriert.

Diese Veröffentlichungen sind durch alle Buchhandlungen zu beziehen; daselbst werden Beitrittserklärungen zum Kosmos, Gesellschaft der Naturfreunde, entgegengenommen. Auch die früher erschienenen Jahrgänge sind noch erhältlich.

Geschäftsstelle des Kosmos Franckh’sche Verlagshandlung, Stuttgart

Tiergeographische Lebensbilder

Von Dr. Kurt Floericke

Mit 14 Abbildungen und Kärtchen

und einem farbigen Umschlagbild nach

einem Aquarell von Rud. Oeffinger

Stuttgart

Kosmos, Gesellschaft der Naturfreunde

Geschäftsstelle: Franckh’sche Verlagshandlung

Alle Rechte, besonders das Übersetzungsrecht, vorbehalten.

Gesetzliche Formel für den Rechtsschutz in

den Vereinigten Staaten von Nordamerika:

Copyright 1926 by

Franckh’sche Verlagshandlung, Stuttgart.

Printed in Germany

| I. | Einbürgerung fremder Tiere S. 5. |

| II. | Lebensgemeinschaften S. 7 – Wohnungs- und Ernährungsraum S. 10. |

| III. | Tiergeographie S. 12 – Geschichtliche Tiergeographie S. 14 – Ökologische Tiergeographie S. 15. |

| IV. | Tiergebiete S. 18 – Einteilung nach Wallace S. 18 – Einteilung nach Dahl S. 21. |

| V. | Verbreitungsschranken S. 22 – Einfluß des Meeres S. 23 – Flüsse als Schranken S. 25 – Wüsten als Schranken S. 26 – Gebirge als Schranken S. 27 – Klimatische Unterschiede S. 28. |

| VI. | Abhängigkeit von der Pflanzenwelt S. 32. |

| VII. | Einfluß der Bodenbeschaffenheit S. 34. |

| VIII. | Mitbewerber und Feinde S. 37. |

| IX. | Verbreitungsmöglichkeiten S. 38 – Vogelzug S. 39 – Wanderung S. 40 – Verschleppung S. 44. |

| X. | Inseln S. 48. |

| XI. | Einfluß der Eiszeit S. 53. |

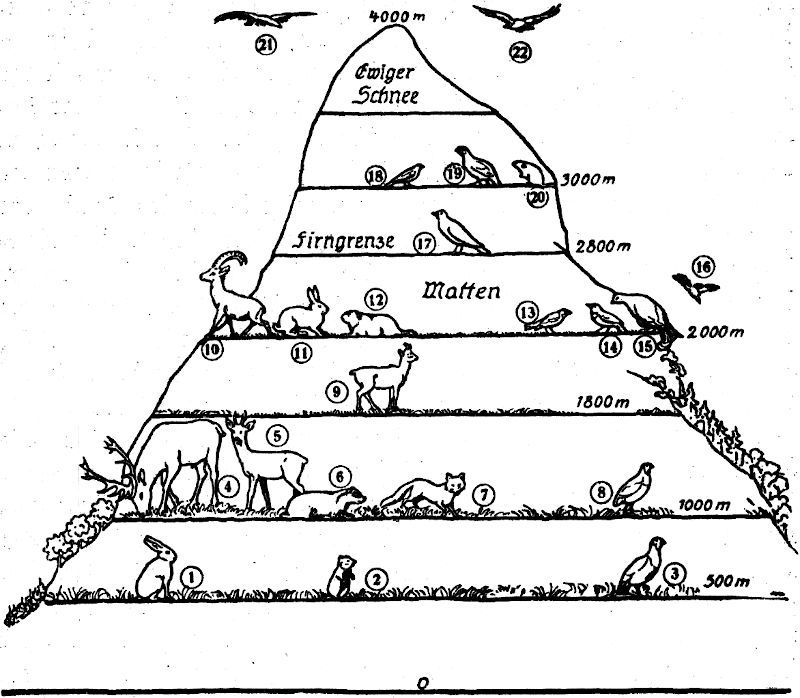

| XII. | Höhengürtel der Gebirge S. 56. |

| XIII. | Widerstandskraft und Anpassungsfähigkeit S. 59 – Zwerg- und Riesenformen S. 62 – Bergmannsche Regel S. 63 – Polargebiet S. 65 – Wüsten S. 66. |

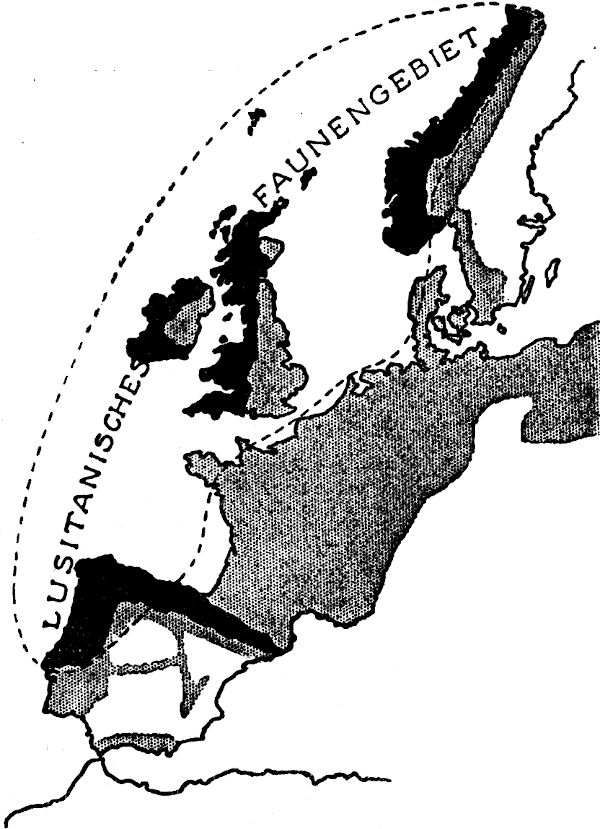

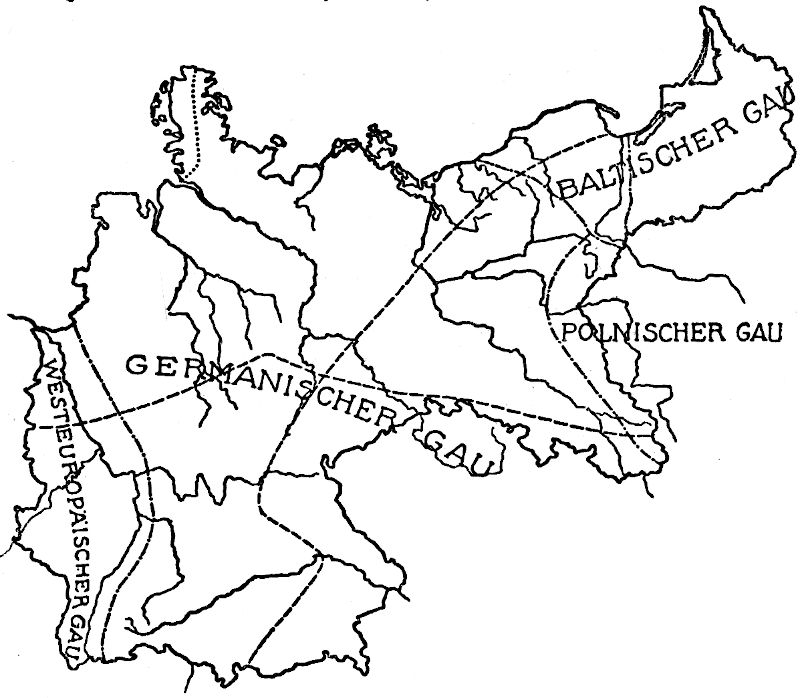

| XIV. | Unterprovinzen und Gaue S. 71 – Lusitanischer Tiergau S. 72 – Faunistische Einteilung Deutschlands S. 74. |

| XV. | Ein vergangenes Tierparadies S. 77. |

[5]

Wohlmeinende und wohlhabende Tierfreunde machen sich bisweilen das Vergnügen, schön gefärbte oder sonstwie besonders anziehende Tierarten mit mehr oder minder Erfolg in unseren Fluren anzusiedeln. Wohl mögen sie ihre helle Freude daran haben, wenn die Sache nach vielen Mühen und manchen Fehlschlägen so weit geglückt ist, daß langgeschwänzte Wellensittiche schwalbenartigen Fluges wie grüne Pfeile zwischen blühenden Apfelbäumen hin und her schießen, wenn kreischende Mönchssittiche ihr großes Familiennest aus trockenem Reisig auf den Wipfeln unserer Parkbäume auftürmen, wenn bunte Sonnenvögel aus dem fernen China im duftenden Fliederstrauch ihre niedliche Kinderwiege erbauen und dabei unermüdlich ihren klangvollen Jubelschlag ertönen lassen. Und dem leidenschaftlichen Weidmann mag wohl das Herz höher schlagen, wenn er das erstemal seine Flinte auf den stattlichen, metallgleißenden Bronzeputer richten darf, den er in seinem Auwald heimisch machte, oder auf das scheue Muffelwild, das er mit unsäglichen Mühen und schweren Geldopfern in seinem Bergrevier ansiedelte. Hatte man doch sogar schon Känguruhs in der Eifel und im Hunsrück eingebürgert, wo sie schließlich nur den Flinten der Wilddiebe an den Futterstellen zum Opfer fielen, und mit südamerikanischen Steißhühnern und nordamerikanischen Schopfwachteln erfolgversprechende Versuche gemacht, die nur an der angeblichen Dummheit dieser Tiere scheiterten. Von den vielen Einbürgerungsversuchen in Mitteleuropa sind nur drei wirklich und für die Dauer geglückt: Damhirsch, der ursprünglich in den Mittelmeerländern zu Hause war, Fasan, der seine Urheimat in den Ländern am Schwarzen Meere hatte, und ganz neuerdings Bisamratte, welch zweifelhafte Bereicherung unserer Tierwelt von Nordamerika herübergeholt wurde. Die Einführung wirklicher Tropentiere ist dagegen noch nie gelungen. Steißhühner wußten sich bei uns nicht zu benehmen, Sonnenvögel brüteten und sangen zwar im Sommer recht fleißig, kamen dann aber in Verlegenheit, als sie eine passende Winterherberge suchten; sie zogen im Herbst ab, fanden aber den Rückweg nicht wieder.

[6]

Bedeuten nun aber die wenigen geglückten Einbürgerungsversuche wirklich eine erwünschte Bereicherung der Tierwelt eines Landes? Bei Damwild und Fasan sollte man es vom jagdlichen Standpunkte aus bejahen, aber schon bei der Bisamratte muß man die Frage unbedingt verneinen. Ihr Pelzwerk erfüllt in unserem Klima nicht die darauf gesetzten Hoffnungen, aber dafür hat sie sich als ein arger Teichschädling erwiesen, der durch Unterwühlung von Dämmen und Deichen Veranlassung zu verheerenden Überschwemmungen geben und so zu einer ernsten Gefahr werden kann. Die in Australien ausgesetzten Wildkaninchen und die in Nordamerika angesiedelten Spatzen haben sich zu einer wahren Landplage entwickelt, für deren Beseitigung man schon Unsummen ausgegeben hat, ohne aber die zähe und zudringliche Gesellschaft wieder loszuwerden. Ganz abgesehen von den unabsichtlich durch den Menschen über den großen Erdball verschleppten Mäusen und Ratten, die namentlich auf einsamen Inseln die größten Verheerungen anrichten. Oft ist in solchen Fällen die ganze Tier- und Pflanzenwelt durch die fremden Eindringlinge völlig verändert oder vielmehr verödet worden. So wurden für die Napoleonsinsel St. Helena die eingeführten Ziegen zum Verhängnis. Sie zerstörten durch ihre gefräßige Genäschigkeit die naturgemäße Lebensgemeinschaft des weltentlegenen Eilandes, wie sie sich im Laufe der Jahrtausende herausgebildet hatte. Ebenso schädlich wie auf St. Helena hat die Einfuhr rasch verwildernder Ziegen, Schweine und Hunde auf vielen Südseeinseln gewirkt und die einheimische Tier- und Pflanzenwelt völlig verändert. Selbst unsere lieblichen und harmlosen Stieglitze und Hänflinge, die man mit gutem Erfolg in Neuseeland einbürgerte, fanden dort die besten Wohngebiete schon von einheimischen Arten besetzt, erwiesen sich im Kampfe um den Lebensraum diesen gegenüber als die stärkeren und trugen so ganz wesentlich zur Zurückdrängung und Verminderung der ursprünglichen Vogelwelt bei.

Aber auch ganz abgesehen von solchen praktischen Erwägungen oder den wissenschaftlichen Bedenken gegen jede Art von Fälschung der Tierwelt kommt hier noch der Standpunkt feinfühligen Naturempfindens in Betracht. Der Fasan ist gewiß ein schöner Vogel, aber fügen sich seine schreienden Farben, seine grölende Stimme, sein polterndes Auffliegen ohne weiteres in unser stilles Waldbild, in das mir das heimelige Haselhuhn, das leider in rascher Abnahme begriffen ist, viel eher hineinzugehören scheint? Das Damwild ist gewiß ein liebreizendes Geschöpf, aber das unverkennbar Ziegenartige in seinem[7] fahrigen Wesen will wenigstens nach meinem Gefühl so gar nicht zu unserer sonstigen Natur stimmen. In den deutschen Urwald gehören Wisent und Elch, wenigstens Rothirsch und Schwarzwild, nicht aber das ewig unruhige Damwild, so hübsch es sich auch in wohlgepflegten Parken machen mag. Schon die zur Verbesserung der Geweihbildung versuchte Auffrischung der Rotwildbestände mit Wapitiblut war auf die Dauer kein Segen. Alle solche Einbürgerungen stören mehr oder minder die Harmonie des Naturbildes, die dessen wesentlichste Schönheit ausmacht.

Die Natur hat im Laufe ungezählter Jahrtausende in den verschiedenen Klimaten und Landschaftsformen des Erdballs durch Auslese und Anpassung überall wunderbar abgestimmte Lebensgemeinschaften geschaffen, deren Mitglieder, durch unsichtbare Fäden miteinander verbunden, aufs engste aufeinander angewiesen sind. Deshalb pflegt sich die Ausrottung einer Tierart auch für den Menschen früher oder später zu rächen. Wo man z. B. die angeblich schädlichen Raubvögel völlig vertilgt hat, da vermehren sich Hamster, Kaninchen und das vielartige Mäusegezücht derart ins Ungemessene, daß diese Nager bald zur Landplage werden. Moebius, der den Begriff der Lebensgemeinschaft (Biozönose) zuerst aufstellte, ging dabei von der Austernbank aus: in der Tat kein übles Beispiel, denn vielleicht herrscht nirgends auf Erden so vielgestaltiges Leben, so verwirrende Formenfülle, so bestechende Farbenpracht wie in der lauwarmen Uferzone tropischer Meere. Man könnte aber auch ebensogut unseren deutschen Wald mit all seinen Pflanzen und all seinem Getier als vollendetes Beispiel einer harmonisch ausgeglichenen Lebensgemeinschaft aufstellen, und dabei würden sich noch die verschiedensten Abarten dieser Lebensgemeinschaft widerspiegeln im Auenwald oder Gebirgswald, im Laub- oder Nadelwald, im geschlossenen Forst oder im kleinen Feldgehölz. Solche verschiedenartige Wohnplätze der Lebewesen bezeichnet man wissenschaftlich als Biotope (Abb. 1). Auch dem Laien wird es sofort klar sein, daß der mitteleuropäische Wald in bezug auf die Tierwelt ein ganz anderes Gepräge haben muß als etwa der tropische Regenwald, der keinen Winter kennt und das ganze Jahr über seine Gaben in verschwenderischer Fülle darbietet. So erzeugt unser Wald fast gar keine fleischigen Früchte, und die wenigen, die sich finden, sind nur in einem sehr beschränkten[8] Teile des Jahres vorhanden. Ebenso fehlen im Winter die Blätter der Laubbäume. Ausgesprochene tierische Frucht- und Laubfresser vermöchten also bei uns gar nicht zu leben. Die Tierwelt unserer Forsten wird daher ärmer sein als die der Tropenwälder. Wir sehen also hier sofort die unmittelbare oder wenigstens mittelbare Abhängigkeit der Tiergesellschaft von der Pflanzenwelt. Wo die Pflanze verschwindet, findet auch das Tier keine Wohnstätte mehr. Selbst der kleine schwarze Gletscherfloh, der zu den Springschwänzen gehört und im Schmelzwasser der Eisgrübchen der höchsten Alpengletscher lebt, ein wahres Stiefkind der Natur, braucht doch wenigstens die zerfallenen Reste von Alpenpflanzen, die ihm von noch höheren Felsgraten her mit dem Schmelzwasser als Nahrung zugeführt werden. Auch die Gazelle vermag völlig pflanzenlose Sandstrecken der Wüste nur flüchtig zu durcheilen, der Zugvogel sie nur auf seinen Wanderungen rasch zu überfliegen, und der Löwe ist durchaus nicht der »Wüstenkönig«, zu dem Freiligrath ihn stempeln wollte.

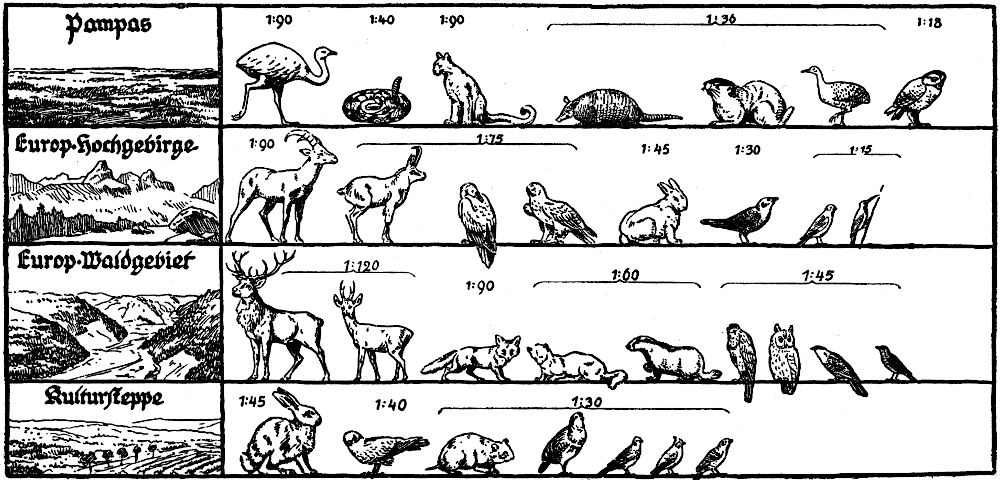

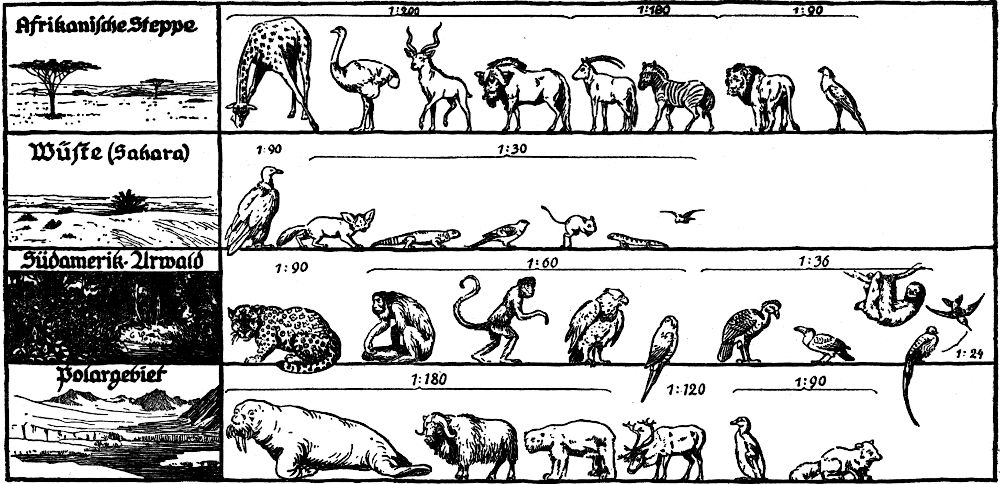

I. Pampas mit Nandu, Klapperschlange, Puma, Gürteltier, Präriehund, Steißhuhn, Prärieeule,

II. Europ. Hochgebirge mit Steinbock, Gemse, Bartgeier, Steinadler, Alpenhase, Alpendohle, Schneefink, Mauerläufer,

III. Europ. Waldgebiet mit Edelhirsch, Reh, Fuchs, Marder, Dachs, Bussard, Ohreule, Kuckuck, Singdrossel,

IV. Kultursteppe mit Feldhase, Kornweihe, Hamster, Rebhuhn, Feldlerche, Haubenlerche, Sperling.

Die Erde allein zieht uns nicht an, sondern das Leben, das sich auf ihr so mannigfach entfaltet. Darin beruht auch der vielbesungene Waldeszauber, dem sich ein unverdorbenes Menschengemüt so gern und mit tiefem Behagen hingibt. Es ist eigentlich grundfalsch, von »Waldeseinsamkeit« zu sprechen. Nein – wie unter den wogenden Wellen des Meeres ein buntes Gewimmel überraschend vielgestaltiger Tiere sich drängt, so auch unter den rauschenden Wipfeln der Waldbäume als eine unerschöpfliche Fundgrube für den Naturfreund, als eine unversiegliche Quelle für den Forscher. Jede alte Eiche oder Kiefer ist dabei wieder eine Lebensgemeinschaft für sich, wimmelnd von allerhand Kleingetier. Aber so mannigfach die tierische Bewohnerschaft des Waldes auch zusammengesetzt sein mag, so ist sie doch keineswegs vom launischen Zufall planlos zusammengewürfelt, sondern in ganz bestimmter Weise abgeschlossen, scharf und planmäßig begrenzt. Und wenn auch zahlreiche Tierarten den deutschen Wald als Lebensherberge ansehen, so muß doch dessen Bewohnerschaft vom vergleichend-wissenschaftlichen Standpunkte aus eigentlich als arm bezeichnet werden. Jedenfalls halten die Wälder der gemäßigten Breiten in dieser Beziehung keinen Vergleich aus mit denen der Tropen. Es fehlt ihnen das lärmende Gaukelvolk der Affen, die kreischenden Flüge bunter Papageien, die schimmernden Elfengestalten der Kolibris; es fehlen die blutdürstigen Großkatzen und die riesigen Dickhäuter, die gleißenden[10] Schlangen und die mit den alten Baumknorren förmlich zu einem Gebilde verschmelzenden Faultiere. Dabei wissen wir durch die übereinstimmenden Berichte der Forschungsreisenden, daß eigentlich auch der vielgepriesene Tropenurwald in seinem Inneren erschreckend arm ist, daß sich regeres Tierleben nur an seinen Rändern und auf seinen Lichtungen entfaltet. Sonst herrscht hier noch die Pflanze. Ähnlich auch bei uns. Die Parklandschaft, mag sie nun von der Natur oder künstlich vom Menschen geschaffen sein, ist jedenfalls sehr viel tierreicher als der geschlossene Wald. Wenn wir trotzdem gerade diesen mitsamt seinen Bewohnern so sehr lieben, so ist dies wohl darauf zurückzuführen, daß er Wohn- und Zufluchtstätte ist gerade für unsere edelsten, d. h. höchststehenden Tierarten, die uns natürlich ganz besonders ans Herz gewachsen sind. Hier begegnen wir noch unserem stolzesten Wild, dem herrlichen Edelhirsch, hier unserem wehrhaftesten, dem ritterlichen Schwarzkittel; hier schleicht der geschmeidige Edelmarder dem munteren Eichhörnchen nach, hier führt der Dachs sein behäbiges Einsiedlerdasein, vollbringt der rote Freibeuter seine Schelmenstreiche, fegt der zierliche Rehbock das werdende Gehörn, probt die lustige Vogelschar ihre Stimmen zum großen Frühlingskonzert. Zwischen Wald und Wald ist dabei freilich ein großer Unterschied. Hirsch und Reh fühlen sich nicht heimisch in einem Wald, der des Unterholzes entbehrt, keine Wiesen umschließt, nicht von Feldflächen begrenzt wird. Das Tier hat eben nicht nur Wohnraum nötig, sondern auch Ernährungsraum, und erst die möglichst glückliche Vereinigung beider verbürgt ihm ein gesichertes Dasein. Je mehr der Mensch den Wald in Betrieb genommen und ihn zum regelrecht bewirtschafteten Forst umgewandelt hat, desto ärmer wird dieser an größeren Säugetieren und Vögeln sein. Bär und Wolf, Wisent und Elch, Luchs und Biber, Adler und Uhu, Schwarzstorch und Kolkrabe – sie alle sind aus unseren nur allzu zahm gewordenen Ländern entweder schon verschwunden oder in winzigen Restbeständen in die entlegensten Winkel zurückgedrängt und dem Aussterben nahe gebracht worden, während sich dafür das vielartige Mäusegezücht breit macht und das böse Heer der waldvernichtenden Kerfe. Dies ist die zweite und ungleich gefährlichere Tat, durch die der Mensch verändernd in das große Gesamtbild des Naturganzen eingegriffen hat. Als größtes und unersättlichstes Raubtier der Welt reißt er hier in kurzsichtiger Habgier Lücken, die sich nie wieder schließen lassen. Reicher als die Säugetiere sind im deutschen Walde die Vögel vertreten, und sie fallen auch mehr[12] auf, weil sie sich nicht so ängstlich dem Auge des Menschen entziehen. Mag unser Wald in gewissem Sinne auch tierarm sein, so stellt er doch wohl das Schönste dar, das die Natur auf dem weiten Erdball geschaffen, eine abgerundete, durch keinerlei Schroffheiten verzerrte Lebensgemeinschaft in höchster Vollendung (Abb. 2)!

I. Afrikanische Steppe mit Giraffe, Strauß, Kudu, Gnu, Säbelantilope, Zebra, Löwe, Sekretär,

II. Sandwüste mit Geier, Wüstenfuchs, Dornschwanz, Sandflughuhn, Springmaus, Skink, Knackerlerche,

III. Südamerik. Urwald mit Jaguar, Brüllaffe, Spinnenaffe, Harpyie, Arara, Hokkohuhn, Pfefferfresser, Faultier, Quesal, Kolibri,

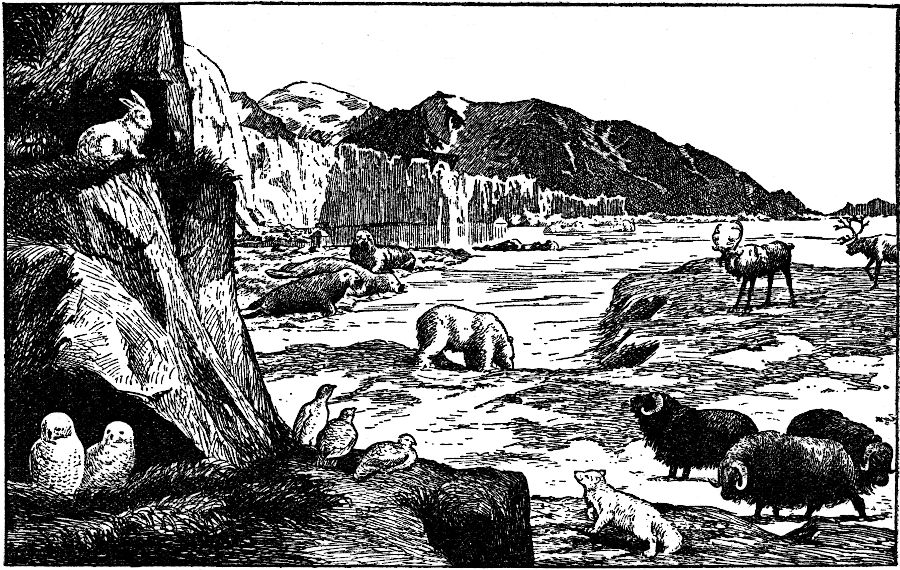

IV. Polargebiet mit Walroß, Moschusochse, Eisbär, Renntier, Alk, Eisfuchs.

Jedes Tier füllt einen bestimmten Lebenskreis aus, übt eine ihm zukommende Verrichtung, aber Heimat und Tätigkeit stehen ausnahmslos im genauen Einklang mit seiner Gestaltung, die ihm sozusagen Wohnort und Beruf zuweist. Edelmarder und Fischotter sind zweifellos nach demselben Plane gebaut, aber prachtvoll ist der eine dem Leben in den Baumwipfeln, der andere dem im Wasser angepaßt. Jedes Tier klebt ja an der ihm zugewiesenen Scholle, sei es auch so beweglich wie die Schwalbe, so flüchtig wie die Gazelle. Die Verbreitung der Tiere sowie ihr Vorkommen an gewissen Örtlichkeiten darf deshalb keineswegs als zufällig angesehen werden, sondern beides regelt sich nach ganz bestimmten, bisher erst zum kleinsten Teil näher erforschten Gesetzen. Man bezeichnet dieses Wissensgebiet als Tiergeographie. Dem Laien wird diese Wissenschaft zunächst als eine recht einfache Sache erscheinen, mit der eingehender sich zu beschäftigen eigentlich kaum der Mühe lohnt. Nun, wird er sagen, daß in Afrika Löwen brüllen und Zebras weiden, daß im indischen Dschungel der tückische Tiger raubt und im kalten Sibirien der schönpelzige Zobel, daß in Australien Känguruhs hüpfen und Schnabeltiere Eier legen, daß im südamerikanischen Urwalde Brüllaffen heulen und Kolibris herumschwirren, daß es nur am Nordpol Walrosse und Eisbären gibt –, das weiß doch jeder halbwegs gebildete Mensch; das sind längst festgestellte Tatsachen. Derselbe Laie würde aber wahrscheinlich schon ziemlich erstaunt sein, wenn wir ihm verraten, daß der Tiger auch im rauhesten Teile Sibiriens recht vergnüglich lebt, daß Affen im Himalaja sich im Schnee wälzen, daß Kolibris auch auf den höchsten Kämmen der Anden als unmittelbare Nachbarn des Kondors anzutreffen sind, daß argentinische Papageien sich lustig bei Schneegestöber tummeln. Hoch oben im Stromgebiete des Amazonas kommt im Mamoré ein Stachelrochen vor, ein Fisch, den sich der Laie nur als Meeresbewohner vorstellen kann. Daß der Haifisch im Ganges und Tigris weit landeinwärts geht, dürfte manchem bekannt sein, daß er aber auch –[13] und zwar ein Menschenhai – nach Scholber im Nikaraguasee vorkommt, also in einem heute vom Meere aus für einen Fisch unzugänglichen Süßwassersee, werden wohl nur die allerwenigsten unserer Leser wissen. Und ob sich wohl viele darüber klar sind, daß und warum Tier- und Pflanzenwelt im Kaspi- und Aralsee teilweise Meeresgepräge haben, noch mehr im Tanganjikasee? Quallen im Tanganjikasee! Robben nicht nur im Kaspi- und Aral-, sondern auch im Onega- und Ladogasee! Robben selbst im warmen Mittelmeer an der dalmatinischen Küste! Krokodile im Zerka, einem Nebenflusse des Jordan! Um auch noch einige bekanntere, aber deshalb nicht minder auffallende Beispiele anzuführen: Affen in Europa – bei Gibraltar, Tiger in Europa – bei Lankoran, die nordafrikanische Ginsterkatze in den Vogesen! Diese kurzen Andeutungen genügen wohl schon, um zu zeigen, wieviele und nicht immer leichte Rätsel auf diesem Gebiete zu lösen sind.

Die Tiergeographie soll uns also über die heutige Verbreitung der Tiere belehren; sie soll nach Möglichkeit auch eine stichhaltige Begründung und Erklärung dafür geben. Wenn nun auch diese Wissenschaft viel jünger ist als die Pflanzengeographie und überdies viel schwieriger, da die Tiere nicht wie die Pflanzen am Boden haften, sondern sich selbständig fortbewegen, so hat sie doch in überraschend kurzer Zeit gewaltige Fortschritte erzielt, weil sie es verstand, sich rasch von ursprünglicher Einseitigkeit frei zu machen. Anfangs betrieb man diesen Wissenszweig nur von faunistischer Grundlage aus, d. h., man stellte die Tierwelt bestimmter Gebiete zunächst für sich zusammen, dann vergleichend anderen gegenüber, suchte daraus Schlüsse zu ziehen und kam so zur Abgrenzung bestimmter Regionen und Subregionen. Das war das Zeitalter der Tierkunde, in dem überall kühne Forschungsreisende hinauszogen in die weite Welt, um möglichst umfangreiche Sammlungen mit recht viel Seltenheiten und neu entdeckten Arten zusammenzubringen und in die Heimat zu schicken. Hier saßen die Museumsgelehrten, trugen alles fein säuberlich ein und errichteten auf Grund der Tausende von Bälgen, Fellen, Schädeln und Spiritusstücken ein tiergeographisches Lehrgebäude, das nur den einen Fehler hatte, daß ihm die Fenster fehlten zum Ausblick in die freie Natur. Über dem toten Tier vergaß man das Leben, später auch über der Vergangenheit die Gegenwart. Hätte man von Anfang an ebenso fleißig beobachtet wie gesammelt, hätte man die Lebensweise und die Wohnorte der Tiere ebenso genau ergründet wie ihre Verbreitung –[14] der Wissenschaft wäre mancher Trugschluß erspart geblieben. Schon sehr bald kam man aber dahinter, daß bei den gegenwärtigen Faunen höchst auffallende und merkwürdige Erscheinungen zutage treten, die sich durch tiergeographische Betrachtungen allein nicht erklären ließen. Man wollte Auskunft haben auch über das »Woher« und »Warum«, und da blieb nichts übrig, als noch eine andere Wissenschaft zu Hilfe zu rufen, nämlich die Versteinerungskunde. So kam man auf die geologische Tiergeographie. Das war ein gewaltiger Fortschritt und eine ungeheure Gefahr zugleich. Warum gibt es nur in Australien Beuteltiere in verblüffender Entfaltung und sonst solche nur noch vereinzelt in Südamerika? Warum hat dieses so wenig Huftiere und Madagaskar keine einzige Antilopenart, obgleich das nahe Südafrika so überreich an solchen ist? Warum gibt es die großen Menschenaffen nur in Westafrika und dann erst wieder in weltweiter Ferne in Insulinde? Warum leben auf der weiten Inselflur Polynesiens zwar Warane, Skinke und Geckos, aber nicht eine einzige Schlangenart? Das alles waren Fragen, die zunächst jeder Lösung zu spotten schienen. Aber wie Schuppen fiel es den Forschern von den Augen, als man mit Hilfe der Erdschichtenkunde den Ursprung und die frühere Verbreitung der verschiedenen Tiergruppen näher studieren konnte. Da fand man z. B. bald, daß die Beuteltiere einen uralten Säugetierstamm darstellen, der in früheren Zeitaltern bedeutend weiter verbreitet war, sogar in Europa, der aber dem Mitbewerb der sich entwickelnden höheren Tierformen nicht standhalten konnte, sondern von ihnen verdrängt wurde und nur in Australien die Herrschaft behielt, weil dieses zur Insel wurde, ehe die höheren Säuger von der Alten Welt aus dort einwandern konnten. Da es im fünften Erdteil überdies an natürlichen Feinden fehlte, hatten die Beutler dort auch keine Veranlassung, sich höher zu entwickeln. Sie blieben auf ihrem primitiven Standpunkt stehen, verzweigten sich aber in eine große Reihe parallel verlaufender Gattungen, die die verschiedenen Wohnungsgelegenheiten des Landes bevölkerten und sich ihnen in Körperbeschaffenheit, Nahrung und Lebensweise weitgehend anpaßten, damit die Familien der anderen Säugetiere fast restlos vertretend. Eine ganze Menge ähnlicher Fragen ließ sich auf entsprechende Weise beantworten, wenn man nur die in den einzelnen Erdschichten hinterlassenen Reste ausgestorbener Tiergeschlechter zu deuten wußte und sich immer vor Augen hielt, welch gewaltige Veränderungen die Erdoberfläche seitdem durchgemacht hat. Ganze Erdteile sind ja bis auf[15] geringe Inselreste im Meere versunken, andere zerrissen worden oder durch neu auftauchende Landbrücken verbunden, neue Gebirgsschranken erhoben sich, und andere wurden abgetragen, Steppen wurden zu Wüsten, und Waldgebiete zu Steppen, kurz, wir können uns die ganze Erdrinde in beständiger Bewegung vorstellen, wenn unsere Einbildungskraft stark genug ist, Jahrmillionen auf Sekunden zusammenzudrängen. Selbstverständlich mußten solche Vorkommnisse vom stärksten Einfluß auf die Verbreitung und Verteilung der Tierwelt sein, aber die geschichtliche Tiergeographie, wie sie namentlich durch den genialen Wallace vertreten und zur fast ausschließlich maßgebenden Richtung erhoben wurde, beging den großen Fehler, nun alles auf diesem Wege erklären zu wollen. Es trat ein förmlicher Wetteifer ein, durch immer gewagtere Voraussetzungen immer verblüffendere Ergebnisse erzielen zu wollen, und so geriet man immer mehr in Sackgassen und Irrgänge, während trotz alledem noch ein großer Rest von gegenwärtigen Tatsachen zurückblieb, die sich nicht erklären lassen wollen. Da die Kosmos-Leser mit der geschichtlichen Tiergeographie schon durch das Bölsche-Bändchen »Tierwanderungen in der Urwelt« (1914) vertraut sind, brauche ich auf diesen Wissenszweig und seine Errungenschaften nicht näher einzugehen. Ich werde mich deshalb im wesentlichen auf den jüngsten Zweig der Tiergeographie beschränken, nämlich auf das Verhältnis der Tiere zu ihrer Umwelt [ökologische[1] Tiergeographie].

[1] Von dem griechischen oikos, Heim, Umwelt.

Es ist das Verdienst deutscher Forscher (Schmarda, Hesse, Dahl), diese vielversprechende Richtung gewiesen zu haben. Sie will die Tierwelt unter dem Einflusse ihrer belebten und unbelebten Umwelt betrachten, will sich mit den äußeren Anpassungen des Tieres an Klima, Nahrung, Boden, Lebensgemeinschaften, Artgenossen, Feinde usw. befassen, will letzten Endes die Erscheinungen aufzuhellen versuchen, die wir seit Darwins Auftreten als »Kampf ums Dasein« zu bezeichnen gewöhnt sind, obwohl der Tiergeograph eigentlich richtiger von einem »Kampf um den Raum« sprechen würde. Die besondere Beschaffenheit jeder einzelnen Tierform muß ja in innigster Wechselbeziehung zu der Verschiedenheit seiner jeweiligen Umwelt stehen, muß sich mit ihr in der Übereinstimmung befinden, die uns als »Schönheit« in der Natur erscheint. Diese Wechselwirkungen aufzuklären, ist wahrlich ein dankbares und lohnendes Forschungsgebiet. Welch wertvolle wissenschaftliche Feststellungen sich hier schon beim[16] ersten Anlaufe erreichen lassen, zeigen die Arbeiten von Hesse, Dahl, Merriam, Bergmann und anderen. Aber selbst diese neuzeitlichen Forscher gehen wohl noch zu einseitig vor. Sie beschäftigen sich fast ausschließlich mit den äußeren Umweltsverhältnissen, die auf das Tier einwirken und dieses so zum willenlosen Spielball rein physikalischer Bedingungen machen, während in Wirklichkeit die Natur sich niemals mechanisieren läßt. Das Tier läßt sich nicht blindlings verschieben, sondern wehrt sich gegen ein ihm unliebes Versetztwerden, und zwar jedes nach seiner Art, die oft von der der nächsten Verwandten schon ganz verschieden ist. Deshalb verbietet sich auch jedes Verallgemeinern, wenn wir auch einige Grundgesetze aufstellen und ableiten können. Die Tiere lassen sich zwar durch von außen wirkende Kräfte und Lebensbedingungen in ihrer Verbreitung regeln, aber nur bis zu einem gewissen Grade, soweit es den ihnen innewohnenden Kräften und Eigentümlichkeiten genehm ist. Diese innere Kraft, die in ununterbrochenem Kampfe mit den äußeren Einflüssen liegt, sträubt sich gegen die Launenhaftigkeit müßig spielender Umweltsverhältnisse und läßt nicht blind mit sich spielen. Werden z. B. gewisse niedere Tiere auf einen neuen Wohnplatz übertragen, so mögen dessen Lebensverhältnisse nach menschlicher Kenntnis vielleicht sehr geeignet erscheinen, aber sie gefallen dem Tier trotzdem nicht, es spielt einfach nicht mehr mit, schaltet sich freiwillig aus, kapselt sich trotzig ein und verharrt in diesem Dauerzustande scheinbar leblos so lange, bis die Verhältnisse sich so weit geändert haben, daß sie ihm wirklich behagen, worauf es von neuem in das große Mosaikbild des bewegten Lebens eintritt. Ähnlich verfahren alle Schmarotzer, die im Kreislauf ihres vielgestaltigen Daseins auf verschiedene Wirte angewiesen sind. Man denke z. B. an die Trichine! Dies führt uns gleich darauf, daß die Tiere auf ihren verschiedenen Entwicklungsstufen den Einflüssen der Umwelt gegenüber sich oft ganz verschieden verhalten und daß auch dadurch ihrer Verbreitung mitunter sehr scharfe Grenzen gezogen sind. So kommen alljährlich südeuropäische Schwärmer-Arten, die ja vorzügliche Flieger sind, nach Mitteleuropa und gelegentlich selbst bis nach Rußland und führen hier den Sommer über ein ganz vergnügliches Dasein, aber die ihren Eiern entschlüpfenden Raupen vermögen sich in unserem Klima nicht zu halten, so daß von einer dauernden Einbürgerung nicht die Rede sein kann. Auch die Raupe des Totenkopfs liefert nur in klimatisch besonders bevorzugten Gegenden Deutschlands den großen Falter, scheint aber in fortschreitender[17] Anpassung an unsere Verhältnisse begriffen zu sein. Bei einer Gattung der Schlangensterne (Amphiura) hat man festgestellt, daß bei Verminderung des Salzgehaltes im Meerwasser zwar die Tiere selbst ganz gut zu leben vermögen, dagegen ihre Samenfäden erstarren, also zur Fortpflanzung untauglich werden. Eine ähnliche Erfahrung mußte unbewußt der alte Blücher machen, der nicht nur ein tapferer Haudegen war, sondern auch gern einen Leckerbissen aß und deshalb die schmackhafte Auster in der Ostsee ansiedeln wollte; alle seine Versuche scheiterten, da die Schalentiere zwar leben blieben, sich jedoch nicht vermehrten. Im Oslo-Fjord erscheinen alljährlich im Mai und Juni unzählige Seepocken, erreichen hier ihre nördlichste Verbreitungsgrenze und werden bei ihrem massenhaften Auftreten geradezu zu Kenntieren, sterben aber ausnahmslos ab, wenn im November und Dezember die richtige Winterkälte einsetzt, so daß in jedem Frühjahr eine Neueinwanderung in Larvenform stattfinden muß. Man ersieht schon aus diesen wenigen Beispielen, wie sorgsam der Tiergeograph die Lebensschicksale der verschiedenen Tierarten bis in die feinsten Einzelheiten hinein verfolgen muß, wenn er nicht zu Trugschlüssen kommen soll.

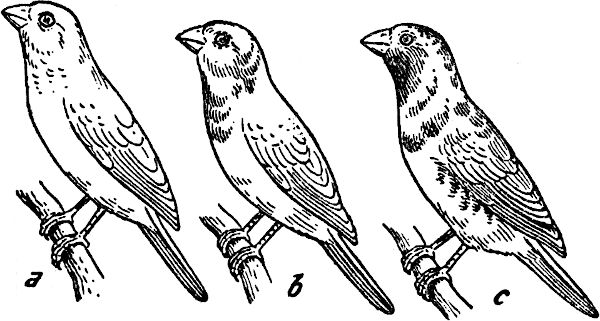

Daraus erhellt schon, daß die Biologie eine unerläßliche Hilfswissenschaft für unsere Zwecke ist. Eine zweite ist die Systematik, wie sie sich ja neuerdings namentlich auf dem Gebiete der Vogelkunde zu ungeahnter Höhe entwickelt und dabei überraschend neue Ausblicke eröffnet hat. Man ist von dem starren, gekünstelten Artbegriff Linnés abgekommen und hat sich für den natürlichen und flüssigen Begriff des »Formenkreises« entschieden. Jeder Formenkreis zerfällt in eine Anzahl von »Rassen«, die wenigstens dem geschärften Auge des Kundigen deutlich als solche erkennbar sind und sich gegenseitig geographisch vertreten, also fast nie im gleichen Gebiete vorkommen. In diesen Rassen (conspecies), die sich in den Grenzbezirken miteinander vermischen und fruchtbare Bastarde erzeugen können, während die in freier Natur sehr seltenen Mischlinge der Arten (species) in der Regel unfruchtbar sind, kommt der Einfluß der Umwelt in der schärfsten und feinsten Weise zum Ausdruck. Die dadurch bewirkten Sondereigenschaften erben sich von Geschlecht zu Geschlecht fort. Das allmähliche Bekanntwerden mit diesen Verhältnissen hat dann auch zur Einführung der dreifachen Namengebung (trinäre Nomenklatur) in die zoologische Wissenschaft geführt, weil man notgedrungen schließlich auch für die Rassen bestimmte Namen haben mußte. Wenn es also z. B. für[18] den mitteleuropäischen Zaunkönig jetzt heißt Troglodytes parvulus europaeus, so bezeichnet der erste Name die Gattung, der zweite den Formenkreis oder die Art, der dritte die Rasse. Dies ist notwendig, weil es außer der mitteleuropäischen Zaunkönigsrasse noch eine ganze Reihe anderer gibt, so z. B. die Form zetlandicus von den sturmumbrausten Shetlandsinseln, islandicus aus Island, borealis von den Faröern, hirtensis von der Insel St. Kilda, cypriotes von Zypern, kabylorum vom Atlas, pallidus aus Transkaspien, hyrcanus aus Persien, tibetanus aus Tibet, idius aus China, peninsulae aus Korea, fumigatus und ogawae von den japanischen Inseln usw. Wir lernen aus diesem Beispiele gleich noch zweierlei, nämlich erstens, daß die nicht wandernden Standvögel, die ja das ganze Jahr hindurch unverändert den Einflüssen ihres Wohnortes ausgesetzt sind, viel mehr zu Abänderungen, also zur Rassenbildung neigen als die Zugvögel, und zweitens, daß Inseln die Rassenbildung stark begünstigen.

Die Tiergeographie hat im Laufe der Zeit eine derartige Unmenge von mehr oder minder wichtigen Tatsachen zusammengetragen, daß jeder Überblick über dieses Chaos verloren zu gehen drohte. Man hat deshalb schon sehr früh angefangen, die ganze Erdoberfläche der besseren Übersicht halber in eine Anzahl von Tiergebieten (Regionen) aufzuteilen, die einander nach Umfang und Tierbevölkerung annähernd gleichwertig und durch eine in sich möglichst abgeschlossene und an eigenen Formen reiche Tierwelt gekennzeichnet sein sollten. Die ältesten Versuche dieser Art waren unvollkommen genug, denn sie setzten das Tiergebiet nahezu dem geographischen Erdteil gleich oder schmiegten sich sklavisch den Isothermen (Verbindungslinien der Orte mit gleicher Wärme) an. Die erste brauchbare Einteilung, die allen späteren diesbezüglichen Arbeiten zur Grundlage diente, gab Wallace in engem Anschluß an die ornithologischen Feststellungen seines vogelkundigen Freundes Sclater. Hier ist sie:

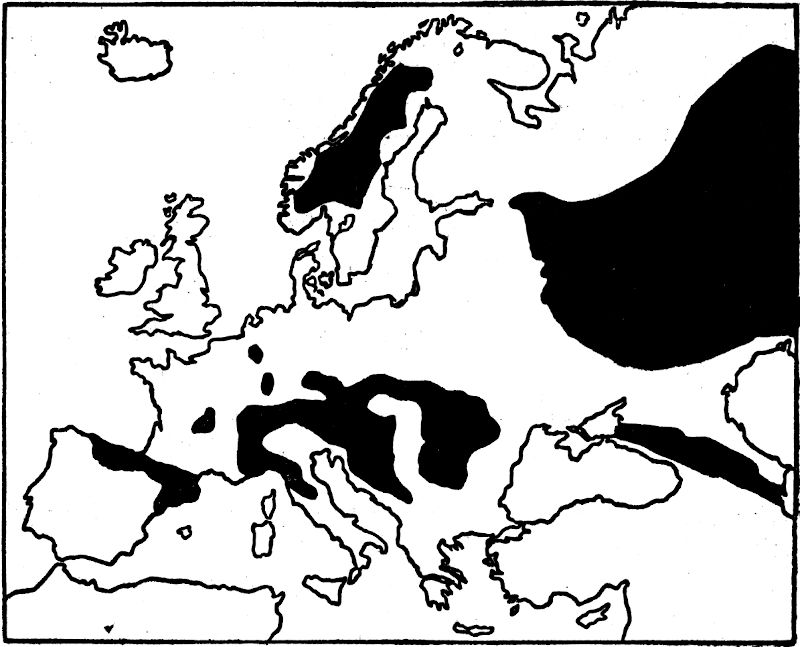

I. Die paläarktische (altarktische) Region (Europa, das gemäßigte Asien, Nordafrika bis zum Atlas).

1. Die europäische Unterregion (Nord- und Mitteleuropa).

2. Die mittelmeerländische Unterregion (Südeuropa, Nordafrika, Vorderasien).

3. Die sibirische Unterregion (Nord- und Mittelasien).

4. Die mandschurische Unterregion (Nordchina, Amurtal, Japan).

[19]

II. Die äthiopische Region (Afrika südlich vom Atlas, Madagaskar, Maskarenen, Südarabien).

5. Die westafrikanische Unterregion (das üppige Waldgebiet des tropischen Westafrika).

6. Die ostafrikanische Unterregion (das Steppengebiet des tropischen Ostafrika).

7. Die südafrikanische Unterregion.

8. Die madagassische Unterregion (Madagaskar nebst den benachbarten Inseln einschließlich der Seychellen). Dieses Gebiet weist so viele und tiefgreifende Eigenheiten auf, daß eigentlich nur seine Kleinheit Wallace abhielt, es zu einer eigenen Region zu erheben.

III. Die orientalische Region (Vorder- und Hinterindien, Südchina, die malaiischen Inseln einschließlich Borneo, Philippinen, Formosa und Riu-Kiu-Inseln).

9. Die indische Unterregion (Mittel-Indien).

10. Die ceylonesische Unterregion (Südindien und Ceylon).

11. Die indochinesische Unterregion (Südchina und Burma).

12. Die indo-malaiische Unterregion (Malakka und die malaiischen Inseln samt Borneo und den Philippinen).

IV. Die australische Region (Australien mit seiner Inselwelt).

13. Die australisch-malaiische Unterregion (Inselwelt von Celebes bis zu den Salomon-Inseln).

14. Die australische Unterregion (das australische Festland mit der Insel Tasmania).

15. Die polynesische Unterregion (Tropische Inselgruppen des Stillen Ozeans).

16. Die neuseeländische Unterregion (Neuseeland mit den benachbarten Inseln). Gleich Madagaskar weist auch dieses Gebiet eine große Selbständigkeit auf.

V. Die neotropische (neutropische) Region (Süd- und Mittelamerika, Antillen, tropisches Nordamerika).

17. Die brasilianische Unterregion (Südamerikanisches Waldgebiet östlich der Anden einschließlich Trinidad).

18. Die chilenische Unterregion (das meist kahle Südamerika westlich der Anden).

19. Die antillische Unterregion (Westindische Inseln).

20. Die mexikanische Unterregion (Mittelamerika, Mexiko).

VI. Die nearktische (neuarktische) Region (gemäßigtes Nordamerika nebst Grönland. Die arktischen Gebiete jenseits der Baumgrenze bilden ein Übergangsgebiet zur paläarktischen Region).

21. Die kalifornische Unterregion.

22. Die Felsengebirgs-Unterregion.

23. Die alleghanische Unterregion (der ganze östliche Teil der Vereinigten Staaten, ein altes Waldgebiet).

24. Die kanadische Unterregion (der nördliche Teil des Kontinents).

Man hat dann später viel herumgebessert, aber auch »verbösert« an dieser Wallaceschen Einteilung, namentlich seit man sich zu einseitig auf den erdgeschichtlichen Standpunkt einstellte und alles von[20] diesem aus erklären wollte. Allerdings sind die Tiere, deren versteinerte Reste man irgendwo findet, im allgemeinen mit denen verwandt, die auch heute noch dort leben, aber dies ist keineswegs durchgehends der Fall. In Wirklichkeit ist die Wallacesche Einteilung z. B. für die Vögel auch heute noch sehr gut brauchbar, wenn man sie durch einige kleine Abänderungen dem heutigen Standpunkte der Vogelkunde anpaßt, jedenfalls sehr viel besser als die oft recht gekünstelten Versuche seiner meisten Nachfolger. Vor allem muß man sich immer bewußt bleiben, daß die Aufstellung von Tiergebieten ja gar nicht der Endzweck der Tiergeographie ist, sondern nur ein Hilfsmittel zur leichteren Erreichung dieses Zwecks. Weiter stellte es sich sehr bald heraus, daß es unmöglich ist, eine Einteilung in Tiergebiete zu schaffen, die für alle Ordnungen des Tierreiches in gleichem Maße Geltung haben könnte. Dazu ist schon deren erdgeschichtliches Alter viel zu verschieden, denn z. B. Säugetiere und Vögel finden wir erst im Tertiär, Krebse und Skorpione aber schon in weitaus älteren Erdschichten. Es wird also am besten sein, sich an eine ganz bestimmte Tierordnung zu halten, ohne allzu viele und übertrieben ängstliche Rücksicht auf die anderen zu nehmen, und zwar an die Ordnung, die für den gedachten Zweck am geeignetsten ist. Wallace und Sclater hielten sich hauptsächlich an die Vögel, die gewiß in vieler Beziehung sehr gut passen, aber allzu bewegungsfähig sind, weil gewisse Verbreitungsschranken für sie als Flugtiere keine Rolle spielen und weil viele von ihnen durch ausgedehnte Wanderungen den ursprünglichen Verbreitungsherd leicht verwischen. Kriechtiere und Lurche haben auch ihre Bedenken, obgleich sie in Einzelheiten oft sehr hübsche Aufschlüsse geben. Die Fische können nicht in Betracht kommen, weil sie aufs Wasser beschränkt sind; Kerfe und Schnecken erscheinen nicht recht geeignet, weil ihre Verbreitung zu sehr von allerlei Zufälligkeiten abhängt. Bleiben also die Säugetiere. Sie vereinigen in der Tat alles in sich, was wir für unsere Zwecke brauchen. Sie sind im allgemeinen gut erforscht, sie haben im Laufe der Erdgeschichte noch keine allzu großen Umformungen und Umwälzungen erlitten und haben deutliche Spuren ihrer ausgestorbenen Geschlechter in der obersten Erdrinde zurückgelassen. Sie sind in ihrer Verbreitungsfähigkeit beschränkt und vermögen insbesondere breitere Meeresarme nicht zu überwinden, sie sind in hohem Maße von der Beschaffenheit des Geländes und von seiner Pflanzendecke abhängig, und sie richten sich in Größe, Form und Farbe stark nach äußerlichen Einflüssen. Die neueren Tiergeographen[21] haben aus den oben angedeuteten Gründen fast durchgängig die Säugetiere an den Ausgangspunkt ihrer Betrachtungen gestellt, und zwar mit vollem Recht, bis in jüngster Zeit, als man mehr Wert auf die ökologische Betrachtungsweise zu legen begann, auch die Vögel wieder mehr in den Vordergrund traten. Von den zahllosen neuen Einteilungsversuchen gefällt mir am besten der von Dahl.

Er lautet:

I. Arktogäisches (altländisches) Reich. Kenntiere: Maulwurf, Biber, Springmaus, Rauhfußhuhn, Seetaucher, Alk, Laubfrosch, Schwanzlurche, Honigsauger.

1. Arktische Provinz. Kenntiere: Renntier, Vielfraß, Moschusochse, Lemming, Eisfuchs, Schneehase.

2. Europäisch-mediterrane Provinz. Kenntiere: Haselmaus, Gemse, Birkhuhn, Blindschleiche, Kreuzotter, Salamander.

3. Ostasiatische Provinz. Kenntiere: Eine eigene Bärengattung (Ailuropus), Schwanzgimpel, Riesensalamander.

4. Sonorische oder Nordamerikanische Provinz. Kenntiere: Waschbär, Biberhörnchen, Taschenratte, Gabelantilope, Truthahn, Glasschleiche.

II. Äthiopisches Reich. Kenntiere: Hyäne, Klippschiefer, Nilpferd, Giraffe, Strauß, Perlhuhn, Madenhacker, Mäusevogel, Bananenfresser, Korallenotter, Puffotter.

5. Westafrikanische Provinz. Kenntiere: Schimpanse, Gorilla, Okapi, Graupapagei.

6. Südafrikanische Provinz. Kenntiere: Fuchsmanguste, Goldmull, Springhase, Kragenhopf.

7. Ostafrikanische Provinz. Kenntiere: Mantelpavian, Schuhschnabel, Kranichgeier, Frankoline.

8. Madagassische Provinz. Kenntiere: Fingertier, Makis, Borstenigel.

III. Indo-Australisches Reich. Kenntiere: Pelzflatterer, Spitzhörnchen, Rachenvogel, Emu, Kasuar, Paradiesvogel.

9. Indische Provinz. Kenntiere: Bartaffe, Nilgau, Hirschziegenantilope.

10. Malaiische Provinz. Kenntiere: Orang-Utan, Gibbon, Palmenroller, Zwerghörnchen, Stinkdachs.

11. Papuanische Provinz. Kenntiere: Großfußhuhn, Paradiesvogel, Laubenvogel, Kronentaube.

12. Neuholländische Provinz. Kenntiere: Känguruh, Emu, Leierschwanz, Schnabeltier, Moloch, Stutzechse, Kragenechse.

13. Neuseeländische Provinz. Kenntiere: Schnepfenstrauß, Eulenpapagei, Nestorpapagei, Brückenechse.

14. Polynesische Provinz. Kenntiere: Flughundgattung Notopterus, Rallenkranich.

15. Hawaiische Provinz. Kenntiere: Eigenartige Vögel.

IV. Neogäisches (neuländisches) Reich. Kenntiere: Vampir, breitnasiger Affe, Aguti, Meerschweinchen, Ameisenbär, Gürteltier, Faultier, Nandu, Steißhuhn, Kolibri, Pfefferfresser, Zuckervogel, Glanzvogel, Leguan.

[22]

16. Mittelamerikanische Provinz. Kenntiere: Mehrere eigentümliche Gattungen von Mäusen und Taschenratten.

17. Antillen-Provinz. Kenntiere: Solenodon aus der Gruppe der Kerfjäger, Plattschnäbler.

18. Brasilianische Provinz. Kenntiere: Baumstachler, Aguti, Gürteltier, Arara.

19. Chilenische Provinz. Kenntiere: Chinchilla, Viscacha, Lama, Kondor, Pflanzenmäher.

Aufmerksame Leser werden bei dieser Einteilung die Antarktis vermissen, aber Dahl betrachtet diese mit Recht als überhaupt nicht mehr zur Landfauna gehörig, sondern rechnet sie schon zur Meeresfauna, zumal die wenigen dort vorhandenen Säuger und Vögel – vor allem die putzigen Pinguine – ihr ganzes Leben im Meere verbringen und nur zum Fortpflanzungsgeschäft an Land gehen. Ein entschiedener Nachteil der Dahlschen Einteilung ist es aber, daß die einzelnen tiergeographischen »Provinzen« so überaus ungleichwertig sind. So wird z. B. den Sandwichinseln (Hawaiische Provinz), obgleich sie kaum 17 000 qkm umfassen und nur ein einziges alteingesessenes Säugetier in Gestalt einer Fledermaus amerikanischer Herkunft besitzen, derselbe Rang eingeräumt wie so tierreichen und ausgedehnten Landstrecken in Nordamerika oder Westafrika! Für die Vögel gefällt mir die alte Wallacesche Einteilung eigentlich immer noch besser, wenn auch die Dahlsche für die Tierkunde im allgemeinen vorzuziehen sein mag.

Auf der Erdoberfläche hat die Natur gewaltige Hindernisse aufgetürmt, die einer ungemessenen Verbreitung ihrer Geschöpfe Schranken entgegenstellen. Deshalb gibt es nur wenige Tiere, die nahezu über die ganze Erde verbreitet sind, hauptsächlich niedrigstehende Bewohner des Süßwassers. Aber auch die im Gefolge des Menschen einen Siegeszug um die Erde vollführenden Ratten und Mäuse gehören dazu, und selbst der stolze Fischadler und die wetterfeste Sumpfohreule werden in den verschiedensten Erdteilen gefunden, ohne doch wesentlich abzuändern. Jede gesunde Tierart, die dem Kampfe um Raum und Nahrung gut gewachsen ist, wird das naturgegebene Bestreben haben, ihren Verbreitungsbezirk mit allen verfügbaren Mitteln nach Möglichkeit auszudehnen, bis sich ihr eben unüberschreitbare Schranken entgegenstellen und ein Zurückfluten oder eine Umbildung nötig machen. Die wirksamste dieser Verbreitungsschranken[23] ist wohl das Meer. Für viele Tiere bildet schon ein schmaler Meeresarm ein unüberwindliches Hindernis, und wenn wir sie trotzdem in nahestehenden Arten in heute voneinander getrennten Landstrichen antreffen, so dürfen wir mit Sicherheit annehmen, daß früher zwischen diesen eine Landbrücke bestanden hat, auf der die Einwanderung erfolgte. Es hat einen eigenen und unwiderstehlichen Reiz, sich auf Grund der heutigen Tierwelt das Aussehen der Erde in früheren Zeiten wieder greifbar zu gestalten, nur dürfen wir dabei nie vergessen, daß sich dem Tiere schließlich doch noch hier und da ungeahnte Verbreitungsmöglichkeiten boten, bei denen nicht selten der Zufall eine Rolle spielte. Frösche und Salamander können sehr gut schwimmen, aber auf ihre nackte, dünne Haut wirkt das salzige Seewasser als furchtbares Gift, so daß sie niemals selbständig einen Meeresarm zu überwinden vermöchten. Wohl aber ist der Fall sehr gut denkbar, daß Froschlaich an den Schwimmhäuten durchziehender und rastender Entengeschwader kleben bleibt und von diesen auf ihrer Weiterreise über den hindernden Meeresarm hinweg in das Süßwasser des benachbarten Landes verschleppt wird und hier zur Entwicklung gelangt. Für die fluggewandten Vögel bilden kleinere und inselreiche Meere, wie es das mittelländische ist, kein wesentliches Hindernis, sondern werden selbst von schlechten Fliegern wie Wachteln auf ihren Wanderungen alljährlich zweimal überflogen; aber trotzdem stürmt kein Landvogel ziellos in den weiten Ozean hinaus, um sich eine neue Heimat zu suchen. Wohl werden z. B. nordamerikanische Vögel auf dem Zuge bisweilen durch widrige Winde nach der Alten Welt verschlagen und gelangen dann in einzelnen erschöpften Stücken bis an die englische Küste oder nach Helgoland. Von einer dauernden Ansiedlung dort ist aber keine Rede, sondern solche »Irrgäste« suchen baldmöglichst wieder Anschluß an Artgenossen und Rückkehr auf den richtigen Weg, falls sie nicht vorher zugrunde gehen. Eine höchst merkwürdige Tatsache ist es, daß die Geier, die doch zu den großartigsten aller Flieger gehören, über die schmale Meerenge von Malakka ebensowenig hinausgehen wie die Flughunde über den Meeresarm zwischen Madagaskar und Afrika. Noch auffälligere Verhältnisse fand ich auf den Kanarischen Inseln. Dort war z. B. der Aasgeier auf Teneriffa und Canaria eine ganz gewöhnliche Erscheinung, fehlte dagegen auf dem nahen Palma vollständig, obgleich die Überwindung des Zwischenraums ihn doch keinen anstrengenderen Flug kosten würde, als er ihn täglich auf der Nahrungssuche zurücklegt. Ist vielleicht der Feuchtigkeitsgehalt[24] der Luft auf Palma diesem die Trockenheit liebenden Vogel schon zu groß und macht sich einem so luftempfindlichen Tier schon da unangenehm bemerkbar, wo die plumpen Sinne des Menschen noch gar keinen Unterschied empfinden? Oder ist ihm Palma zu waldig oder ist es zu klein, als daß es einem großen Aasfresser den nötigen Lebensunterhalt zu verbürgen vermöchte? Fleischfresser, deren Nahrung nicht so dicht gesät ist, bedürfen ja eines besonders großen Lebensraumes, und wir wissen, daß deshalb dem Tiger die Insel Bali gerade noch für seine Lebensbedürfnisse genügt, während er auf noch kleineren Eilanden fehlt. Ebenso fehlt der prachtvoll fliegende Gabelweih auf Palma ohne ersichtlichen Grund, während er doch zu den Kennvögeln von Teneriffa und Gran Canaria gehört. Umgekehrt ist die schmucke Alpenkrähe gerade auf Palma sehr häufig, wird dagegen auf keiner anderen Kanareninsel angetroffen, ja sogar Einbürgerungsversuche auf diesen sind vollständig gescheitert, da die Vögel nach kurzer Zeit zugrunde gingen, obgleich doch die Lebensverhältnisse wenigstens auf den mittleren und westlichen Inseln nach menschlicher Auffassung ganz dieselben sind: wiederum eines der vielen Rätsel, das die Vogelwelt der »Glücklichen Inseln« dem denkenden Forscher darbietet. Noch niemand hat einen wirklich stichhaltigen Grund für dieses absonderliche Verhalten sehr gut fliegender Vögel ausfindig machen können. Jedenfalls stellt das Meer auch für Vögel bis zu einem gewissen Grade eine Verbreitungsschranke dar.

In ungleich höherem Grade ist dies natürlich bei den Landsäugetieren der Fall, die deshalb mit Vorliebe als Beispiele herangezogen werden, wenn es gilt, frühere Landbrücken oder Isolierungen zu beweisen. Freilich sind viele von ihnen ganz tüchtige Schwimmer, aber mehr als etwa 7 km vermag sich doch kaum eines vom Festlande zu entfernen, und freiwillig schwimmen sie wohl niemals weit ins offene Meer hinaus. Ausnahmen bilden der schwimmgewandte Eisbär und das zu einem halben Amphibium gewordene Nilpferd, das sogar den Kanal zwischen Afrika und Madagaskar überwunden hatte und auf dieser großen Lemureninsel eine besondere Zwergform entwickelte, die heute allerdings wieder ausgestorben ist. Auch viele Schweinearten schwimmen vortrefflich und gern und überwinden so Wasserschranken leichter als die anderen Säuger. In den arktischen Meeren bildet das Wintereis Brücken, die gern von den Tieren benutzt werden. So ist es von dem pfiffigen Polarfuchs bekannt, daß er bei Treibeis mit großer Geschicklichkeit von Eisscholle zu[25] Eisscholle springt und so schließlich auf einsame Klippen und Holme gelangt, die er sonst niemals erreichen könnte, wo ihm aber die zahlreich nistenden Seevögel den ganzen Sommer über einen reichlich gedeckten Tisch bieten und ihm dann nach Beendigung der Brutzeit das herbstliche Treibeis wiederum ein bequemes Verlassen seiner Sommerfrische ermöglicht. In kleinem Maßstabe habe ich ähnliches auf der Kurischen Nehrung beobachten können, wenn dort im Winter das Kurische Haff seiner ganzen Ausdehnung nach zufror. Dann fand ein reger Austausch zwischen den Wildbeständen der Nehrung und denen des litauischen Festlandes über die weite Eisfläche hinweg statt, besonders bei den dort noch vorkommenden Elchen, bei denen auf diese einfache Weise eine zu weit gehende Inzucht vermieden wurde. So mancher brave Elch ging freilich dabei im Frühjahr zwischen den berstenden Eisschollen auch zugrunde.

Außer dem Meer können auch schon breite Flüsse zu wirksamen Verbreitungsschranken werden, wie sich dies namentlich bei den Riesenströmen Südamerikas feststellen läßt, und zwar nicht etwa nur für das Kleingetier. Solche Stromschranken gewinnen noch an Einfluß, wenn sie durch kahle, baumlose Gegenden führen. Hat doch sogar das nicht umsonst seinen Namen führende Wasserschwein noch nicht von Uruguay aus das argentinische Ufer des an seiner Mündung allerdings 16 englische Meilen breiten La Plata gewinnen können, während der Jaguar diesen Strom ohne Besinnen durchschwimmt, wo in seinem mittleren Laufe die Ufer durch Waldkulissen bedeckt werden. Der gewaltige Amazonenstrom hat an seinem Nordufer vielfach eine ganz andere Tierwelt aufzuweisen als am Südufer, und dies gilt sogar für mancherlei Säugetiere und Vögel. Namentlich die wasserscheuen Affen schrecken vor einem Überschreiten dieser weiten Wasserfläche zurück, und unter den südamerikanischen Vögeln befinden sich ja viele, die recht mäßige Flieger sind und deshalb nur ungern den schützenden Wald verlassen, weil sie in freier Luft nur zu leicht eine Beute der flugkräftigen Raubvögel werden. Sie entschließen sich daher fast niemals zum Überfliegen des meilenbreiten Strombettes. Wenn sogar bei uns in Deutschland das Urstromtal der Elbe eine noch nicht ganz verwischte Grenze zwischen den Brutbezirken der grauen östlichen Nebelkrähe und der schwarzen westlichen Rabenkrähe bildet, so hat das natürlich andere Gründe, die in weit zurückliegenden Zeitaltern gesucht werden müssen. Deutlicher werden diese Stromschranken auch in Europa bei Säugetieren. So konnte das aus Osten vordringende Perlziesel noch[26] nicht über den Dnjepr gelangen und wird warten müssen, bis einmal ein günstiger Zufall ein trächtiges Weibchen hinüberführt. Die Wasserscheiden benachbarter Stromgebiete bilden oft recht scharfe Grenzen zwischen verschiedenen Faunen, zumal wenn sie in verschiedene Meere münden. So haben wir im Rhein Stör und Lachs, in der Donau dagegen Sterlet und Huchen. Dieser fehlen Aal, Alse und Stichling völlig, aber dafür tritt eine ganze Reihe östlicher Fische auf, die den anderen Stromgebieten Deutschlands fremd sind. In Borneo beherbergt jedes Flußtal eine besondere Rasse des Orang-Utan, und ähnlich verhält es sich in vielen Flußtälern der Alpen mit manchen Laufkäfern und Schmetterlingen. Manchmal sind solche Grenzen geradezu haarscharf wie mit dem Messer abgeschnitten. Ich erlebte dies z. B. in Montenegro, wo man buchstäblich mit wenigen Schritten aus dem mediterranen Faunengebiet ins mitteleuropäische Waldgebiet gelangen kann.

Die endlose Sandwüste mit ihrer Wasserarmut, ihrer Pflanzenleere und ihrem unbarmherzigen Klima vermag die von ihr umrahmten Gebiete fast ebenso wirksam abzugrenzen, als es das Meer tun würde, das einst an ihrer Stelle rauschte. Wohl beherbergt auch die Wüste tierische Lebewesen, die zwar an Zahl gering, aber dafür mit so großartigen Anpassungserscheinungen an das schwere Leben in ihrer kargen Heimat ausgerüstet sind, daß sie für den Forscher zu den anziehendsten Erscheinungen gehören. Doch nur sie fühlen sich wohl zwischen den sonnendurchglühten Sanddünen, in denen die Kriechtiere die ausschlaggebende Rolle spielen. Unsere glücklichen Zugvögel überfliegen auch diese gefährliche Schranke und wandern z. T. durch die Sahara ins tropische Innerafrika oder gar bis ins gemäßigte Südafrika, aber die Lauftiere vermögen einen breiten Wüstengürtel nicht zu durchqueren. Jede größere Wüstenreise müßte ihnen einen qualvollen Tod bringen. Niemand kann sich vorstellen, daß etwa ein Laubfrosch auf dem Landwege die Pilgerfahrt von Suez nach Mekka macht oder daß ein Rudel Rehe durch die Wüste von Algerien zum Kongo gelangen würde. Wir rechnen die nordafrikanische Tierwelt mit vollem Recht zur paläarktischen, weil sie eben infolge Abtrennung durch die Sahara himmelweit verschieden ist von der des übrigen Afrika. Uralt ist diese unüberwindliche Schranke, denn sie bestand schon in früheren Zeiten in Form eines Meeres, wie die im Wüstensande vergrabenen Schalen von Seemuscheln beweisen, sowie ein noch heute in einem entlegenen See der Sahara lebender Fisch, der anderseits wieder im Golf[27] von Guinea gefunden wird. Mit einer schmalen Unterbrechung durch das Niltal setzt sich dieser Wüstengürtel über die Landenge von Suez und Arabien hinweg fort bis tief nach Innerasien hinein, so auch die Tierwelt dieses Erdteils in zwei sehr verschiedene Gebiete spaltend, worauf er dann weiter östlich durch mächtige Gebirge in dieser Rolle abgelöst wird. Wenn wir in der Zusammensetzung der Tierwelt Mittel- und Südafrikas tiefgreifende Unterschiede vorfinden und allmähliche Übergänge vermissen, so erklärt sich dies dadurch, daß auch hier die Kalahari sich als trennnender Wüstengürtel dazwischenschiebt. In der Wüste heißt das erste Erfordernis Durstfestigkeit oder eine derart gesteigerte Bewegungsfähigkeit, daß weit entfernte Tränkstellen täglich aufgesucht werden können, wie dies die Wüstenflughühner tun, die eines Schlucks Wasser wegen stundenlang auf ihren spitzigen Schwingen in dichten Massen durch die Lüfte rasen.

Das Tote Meer führt seinen unheimlichen Namen nicht mit Unrecht, da in seinem hohen Salzgehalt (25%) kein Lebewesen mehr zu bestehen vermag, ebensowenig wie in den von Schwefelwasserstoff erfüllten Tiefen des Schwarzen Meeres. Auch in sehr kohlensäurereichen oder übermäßig heißen Quellen ist alles Tierleben erstorben (die Grenze liegt etwa bei 51°).

Zu schwer übersteigbaren Schranken können auch hohe, mit Schnee und Eis gepanzerte Gebirgszüge werden. Ähnlich wie die Wüsten besitzen auch sie ihre eigenartige, den Lebensbedingungen im rauhen Gebirge weitgehend angepaßte Tierwelt, werden auch sie zeitweise von den Zugvögeln überflogen, aber die Lauftiere der Ebene prallen vor den Gebirgsschranken zurück wie vor einem unübersteiglichen Wall. Das Hochgebirgsleben verlangt seiner eisigen Nächte und seiner feuchten Nebel wegen einen guten Wärmeschutz, seiner sparsamen Nahrung wegen große Anspruchslosigkeit, seiner steilen Hänge halber eine gewisse Kletterfähigkeit, seiner dünnen Luft wegen erhöhte Herztätigkeit, die bei vielen Tieren durch eine Vergrößerung des Herzmuskels erreicht wird. Ganz hohe Gebirge werden selbst von den meisten Vögeln auf ihrer Wanderung umgangen, oder es werden doch wenigstens zu ihrer Überschreitung die am tiefsten eingeschnittenen Pässe benutzt. Hamster und Ziesel haben zwar im Hochgebirge einen Vetter, das Murmeltier, aber sie selbst würden es nie wagen, eine solche Gebirgsschranke zu überschreiten, deren Lebensverhältnisse ihrer ganzen Natur aufs äußerste zuwider sind. Umgekehrt haben die echten Gebirgstiere einen ausgesprochenen Abscheu vor der Ebene, steigen zwar in der rauhesten[28] Winterzeit in tiefere und geschütztere Lagen hinab, werden aber niemals durch Ebene und Kultursteppe zu einem anderen Hochgebirge wandern. Die Gemsen kommen bei Hungersnot in die obere Waldzone und in besiedelte Hochtäler, aber noch niemand hat einen Bartgams aus den Alpen durch die prangenden Weizenfelder Ungarns zum Balkan wandeln sehen. Der Alpenmauerläufer hüpft jeden Winter mit gelüfteten Rosenschwingen an den altersgrauen Türmen der schweizerischen Städte empor, der Bergpieper erscheint alljährlich am Bodensee und im milden Rheintal, aber sobald es die Schnee- und Eisverhältnisse im Berg auch nur einigermaßen gestatten, kehren sie doch sofort in ihre rauhe Heimat zurück.

Schroff aus der Ebene aufsteigende Gebirgszüge, die nicht mit anderen zusammenhängen, wirken auf die Tierwelt wie Inseln, also isolierend, die Arten aufsplitternd und neue Formen bildend. Streichen die Gebirgszüge im allgemeinen von West nach Ost, fallen sie also mehr oder minder mit den Klimascheiden zusammen, wie das bei der Mehrzahl der eurasischen Hochgebirge der Fall ist (Pyrenäen, Alpen, Balkan, Kaukasus, Himalaja usw.), so tritt ihre tiergeographische Bedeutung aufs schärfste hervor. Selbst der stumpfeste Spießbürger empfindet es, daß er in eine ganz andere Welt kommt, wenn er im Schnellzuge den Gotthardtunnel durchfahren hat. Aus dem rauhen, trüben Norden in den warmen, farbenfrohen Süden! Schon auf den beiderseitigen Hängen solcher Gebirge selbst ist die Tierwelt grundverschieden, namentlich im Himalaja, wo ja verschiedene Tierverbreitungsgebiete zusammenstoßen. Nichts Eigentümlicheres als die Säugerfauna in dem von allen Seiten durch schwer ersteigbare Bergeshänge eingerahmten Hochlande von Tibet! In Höhen von 3600 Metern gibt es hier überraschenderweise noch 46 Säugetierarten, und nicht weniger als 30 von ihnen kommen nirgends sonst auf der Welt vor. Wie artzersplitternd die Gebirge wirken, das sieht man recht deutlich an den Steinböcken, denn eigentlich jeder Gebirgszug, der überhaupt den Ansprüchen dieser genäschigen Sprung- und Kletterkünstler zu genügen vermag, hat auch eine eigene Form dieses stolzen Edelwildes aufzuweisen. Es sind freilich keine Arten im Linnéschen Sinne, sondern nur einander sehr ähnliche geographische Rassen, die der Weidmann fast nur nach der verschiedenen Form und Stärke des Gehörns zu unterscheiden vermag. Weiter bilden die Gebirge häufig die letzte Zufluchtsstätte für solche Tiere, die durch überlegene Mitbewerber oder durch die unerbittlich vordringende Kultur des Menschen zum Rückzug aus ihren ursprünglichen[29] Wohngebieten genötigt wurden. Im unwegsamen Berg finden sich schließlich doch immer noch Gegenden, wo auch noch ein mürrischer Einsiedler »nach seiner Fasson selig werden kann«. So haben sich die letzten Bären Mitteleuropas in die entlegensten Alpenschluchten zurückgezogen, und auch die Wildkatze, diesen prachtvollen Zwergtiger, finden wir heute fast nur noch im stillen Tann des Gebirges. Selbst bei den eigentlichen Gebirgstieren ist die Erscheinung zu beobachten, daß sie vom Menschen in immer höhere und unwirtlichere Lagen hinaufgedrückt werden und hier infolge kargerer Nahrung an Stärke und Schönheit entschieden zurückgehen. Der alte Gamsbock, den ein Jäger in einem Tiroler Felsrevier erlegt, ist eigentlich nur ein »Gelump« gegenüber den Böcken, die im Balkan oder Kaukasus ihre Äsung noch den würzigen Waldwiesen entnehmen dürfen. Gebirgszüge, die im Gegensatze zu den bisher erwähnten in der Hauptsache eine Nord-Süd-Richtung innehalten, wie dies in der Neuen Welt fast durchgehends der Fall ist, werden als tiergeographische Grenzen naturgemäß eine viel geringere Rolle spielen. Sie dienen der Tierverbreitung vielmehr geradezu als Brücken, da kälteliebende Tiere auf den rauhen Gebirgsrücken viel leichter nach Süden vordringen und so ihr Verbreitungsgebiet erweitern können.

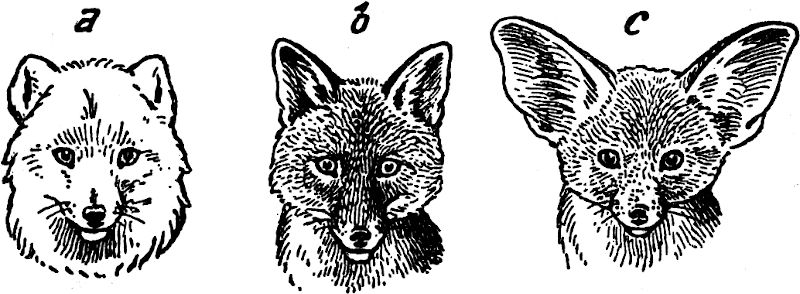

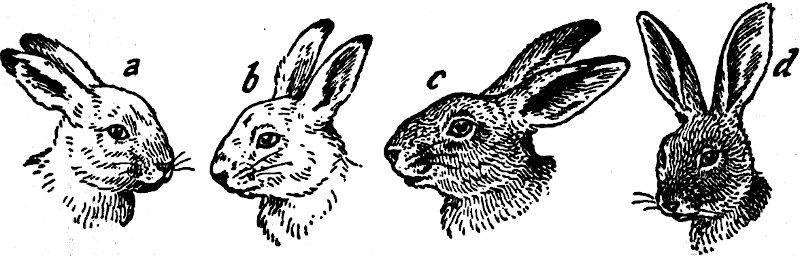

Der Laie wird mit dem Begriff tiergeographischer Grenzen zu allererst den der klimatischen Unterschiede verbinden, und selbstverständlich spielen diese auch eine große Rolle, wenn auch nicht eine so ausschlaggebende, als man zunächst annehmen möchte. Es gibt doch eine große Anzahl von Tieren, die sich auf alle nur erdenklichen Temperaturverhältnisse einzustellen wissen. Der Tiger haust in der kalten Tundra Sibiriens ebensogut wie in dem heißen Dschungel Indiens, der Puma (Silberlöwe) dehnt seinen Verbreitungsbezirk von Kanada an über ganz Nord- und Südamerika bis Patagonien aus, der Allerweltsplagegeist Wanderratte fühlt sich im Zelte des Lappländers ebenso wohl wie in den Negerhütten des tropischen Afrika oder auf den entlegensten Inseln des Weltmeeres mit ihrem ausgesprochen ozeanischen Klima. Größer ist allerdings noch die Reihe jener Tiere, für deren Gedeihen die Wärmegrenzen recht eng gezogen sind. Die kleinen Prachtfinken aus Westafrika, die ab und zu in großen Mengen die Schaukäfige unserer Tierhändler füllen, fallen wie die Fliegen, wenn man sie im ungeheizten Zimmer zu überwintern versucht. Die allerliebsten, schüchternen Mamosettäffchen geben schon deutliche Zeichen frostigen Unbehagens zu erkennen bei[30] Wärmegraden, die uns Menschen sehr behaglich erscheinen. Die großen Menschenaffen werden in unserem Klima rasch schwermütig und verfallen unrettbar der Schwindsucht. Die prachtvoll johannisbeerrot gefärbten Hakengimpel aus dem hohen Norden, die uns in strengen und schneereichen Wintern besuchen, sitzen mit geöffnetem Schnabel schwer atmend da, wenn man ihren Käfig ins geheizte Zimmer stellt. Niemand wird sich Renntiere und Moschusochsen auf der afrikanischen Steppe oder Strauße und Gazellen in der sibirischen Tundra vorstellen können, so innig sind für unsere Begriffe diese Tiergestalten mit der Vorstellung gewisser Wärme- oder Kältegrade verbunden. Jedes Tier vermag auch bei ungewohnter Wärme oder Kälte sein Dasein bis zu einem gewissen Grade zu fristen, aber wirklich wohl fühlen und ausleben wird es sich nur bei einer Temperatur, die die Wissenschaft als sein Optimum (»das Beste«) bezeichnet. Dieses Optimum liegt natürlich ungeheuer verschieden. Wir brauchen nur an den Gletscherfloh im Eis der Alpen oder an gewisse, in 50° heißen Quellen lebende Wimperinfusorien zu denken. Verschiedene Klimagürtel werden also auch eine verschiedene Tierwelt besitzen, und es wird für diese vielfach nicht leicht sein, die gezogenen Grenzen wesentlich zu überschreiten. Im allgemeinen haben die Tropenländer das reichere, vielgestaltigere und farbenfreudigere Tierleben aufzuweisen. Indien hat 279 000 Kerbtierarten, das etwa halb so große Grönland 437! Man sieht daraus, wie rasch das Tierleben vom Gleicher aus nach den Polen zu abnimmt, wie gründlich es in den eisigen Flächen des hohen Nordens verarmt. Eine ganz ähnliche Beobachtung machen wir im Gebirge, wenn wir etwa in den Anden vom tropischen Tiefland zum ewigen Schnee emporsteigen. Viele Tiere können ja ihrer ganzen Ernährungsweise nach überhaupt nur in heißen Ländern bestehen, die keinen Wechsel der Jahreszeiten kennen, beispielsweise alle, die auf fleischige Früchte oder den Honigsaft der Blüten angewiesen sind. Die Pinselzüngler unter den australischen Papageien, die schimmernden Kolibris und die prachtvollen Zuckervögel Südamerikas, die Honigfresser aus Neuguinea und die Honigsauger aus Afrika, sie alle sind in einem gemäßigten oder sogar schon in einem subtropischen Klima einfach undenkbar, und deshalb können sie unter den heutigen Verhältnissen ihr Verbreitungsgebiet nicht wesentlich verschieben. Länder mit schroffem Wärmewechsel (in Arizona hat man bei geänderter Windrichtung innerhalb acht Stunden Temperatursprünge von 36° beobachtet!) verlangen natürlich auch eine besondere Anpassung der sie bewohnenden Tierwelt[31] und können überhaupt nur gewisse Arten für die Dauer beherbergen. In Wüsten sind die Wärmeunterschiede zwischen Tag und Nacht oft ganz gewaltig, und die Tiere haben sich danach zu richten. In unseren Breiten kommt der Wechsel der Jahreszeiten hinzu, der zwar die reizvolle Abwechslung und Vielseitigkeit der heimischen Natur begründet, aber im Winter vielen Tieren die Nahrungsquellen verschüttet oder Kältegrade bringt, denen sie nicht gewachsen sind. Darum flüchten die Geschwader der Zugvögel vorher nach dem warmen Süden, ziehen sich die Regenwürmer und in ihrem Gefolge die Maulwürfe in tiefere Erdschichten zurück, verfallen Fledermäuse und Igel, Siebenschläfer und Murmeltiere in den Winterschlaf, schmausen die Hamster und Biber von aufgespeicherten Vorräten, verkriechen sich die Salamander und Eidechsen in Moos und Erdspalten, die Frösche im Schlamm der Teiche, während Hase und Fuchs, Reh und Hirsch der Winterkälte trotzen, aber längst das leichte Sommerkleid mit einem warmen Gewande vertauscht haben. Wie fördernd eine nicht zu übermäßige Steigerung der Wärme auf die Lebenstätigkeit der Tiere einwirkt, ersieht man aus einer Mitteilung Hesses, wonach Heringseier sich zwar bei ½° und bei 16° Wärme gleich gut entwickeln, dazu aber in jenem Falle 40–50, in diesem dagegen nur 6–8 Tage brauchen, also während einer viel geringeren Zeitspanne den unzähligen Gefahren ausgesetzt bleiben, denen die Fischeier nahezu schutzlos preisgegeben sind. Gesteigerte Wärme beschleunigt den Pulsschlag des Lebens, verfrüht namentlich den Eintritt der Geschlechtsreife. Die afrikanischen Antilopen z. B. werfen ihr erstes Kalb viel zeitiger, als man es sonst von Säugetieren gleicher Größe gewohnt ist. Reifen doch auch die Menschenrassen der Tropen viel früher als im gemäßigten Klima; schon im südlichen Marokko sah ich nicht selten 11–12jährige Mütter. Die Kriechtiere sind wohl die wärmebedürftigsten von allen, insbesondere die Schlangen. Wie wollüstig blähen sie den von den Rippen möglichst weit ausgespannten Schuppenleib auf dem warmen Wüstensande im Sonnenschein, wie flink und bissig sind sie dann, während ich nach kühlen Nächten die gefährlichsten Giftschlangen mit der Hand aufnehmen konnte, da sie völlig erstarrt und bewegungslos waren. Das in den Tropen zu so üppiger Entfaltung gediehene Schlangengezücht ist deshalb schon in Mitteleuropa auf ganz wenige Arten zusammengeschrumpft, und über den 62. Breitengrad geht auch von diesen keine hinaus, während die Eidechsen, obwohl im wesentlichen auch Kinder der Tropen, sich schon etwas härter zeigen, und die Frösche bis in[32] den Polarkreis vorstoßen. Neben den Wärmeverhältnissen kommen bei klimatischen Gebietsgrenzen auch noch Regenmenge und Luftfeuchtigkeit, Dauerwinde und periodische Sturmwinde in Betracht. Die Spinnen brauchen, worauf zuerst Dahl aufmerksam gemacht hat, Wind zum Anheften ihrer fliegenden Netzfäden, Eidechsen und Schmetterlinge lieben die Trockenheit, Nacktschnecken und Frösche die Feuchtigkeit. Nach einem warmen Gewitterregen sieht man in unseren Bergwäldern allenthalben die prallen, gelbgefleckten Salamander herumhumpeln, während man vorher keinen einzigen erblickte. Gegen die Giftwinde der Sahara, gegen die Sandstürme der Turkmenenwüste, gegen die Blizzards der nordamerikanischen Prärie muß alles Getier schleunigst Schutz und Deckung suchen, wenn es nicht vernichtet werden will.

Auch die Pflanzendecke der Erde übt einen entscheidenden Einfluß auf die Tierverbreitung und ihre Begrenzung. Steppe und Wald bergen eine ganz verschiedene Tiergesellschaft, das parkartig bewachsene Gelände pflegt am tierreichsten zu sein, die Bedeckung des Bodens mit dem hohen, schilfartigen, scharfrandigen und harten Alang-Alang erstickt fast alles Tierleben. Die großen Herdentiere der ostafrikanischen Steppe wie Zebras, Antilopen, Gnus und Strauße wissen sich im dichtverwachsenen Urwalde nicht zu bewegen, und deshalb bilden die großen Tropenwälder Innerafrikas für sie eine unübersteigbare Schranke, die jede Weiterausbreitung nach Westafrika verhindert. Ebenso werden große Waldgebiete von den sie umgürtenden Steppen für viele Tiere vollständig abgeschlossen. So ausgesprochene und seßhafte Waldtiere wie z. B. Luchs und Bär, Spechte und Auerhühner werden es sich nicht einfallen lassen, auf der Suche nach neuen Wohngebieten weite Steppen zu durchziehen. Zwischen Au- und Berg-, Laub- und Nadelwald bestehen hinsichtlich ihrer Tierwelt auch wieder tiefgreifende Unterschiede. Von unseren Vogelarten sind z. B. Auerhuhn, Goldhähnchen, Haubenmeise und Tannenmeise auf den Nadelwald beschränkt, dessen Grenzen nicht leicht überschritten werden. Der Wasserpieper hält sich durchaus an das Latschengestrüpp der höheren Gebirgskämme, der Tannenhäher nach Möglichkeit an die Arvenbestände. Kinder des Laubwaldes sind Haselhuhn und Pirol; Turteltaube und Nachtigall haben eine starke Vorliebe für den Auenwald, der anmutige Zwergfliegenfänger[33] und der muntere Waldlaubsänger für den ragenden Buchendom. Buchfink, Goldammer, Stieglitz, Girlitz, Grünspecht, die Grasmücken, Meisen, Wendehälse und viele andere siedeln am liebsten im parkartigen Gelände, während Lerchen, Rebhühner, Wachteln usw. die Kultursteppe mit ihren Getreidefeldern und Wiesen bevorzugen. Ändert sich das Landschaftsbild mit der Pflanzenbedeckung, wird etwa Laubwald in Nadelwald verwandelt, Forst in Ackerland, Sumpf in Wiese, so verschwinden viele bisher in der Gegend alteingesessene Tierarten, und andere, bisher nicht vorgekommene treten an ihre Stelle. So gibt es heute in Dänemark kein Auerwild mehr, obwohl es, wie zahlreich aufgefundene Reste bezeugen, früher dort häufig war, solange nämlich dieses Land mit Nadelwald bedeckt war, der später durch Laubwald abgelöst wurde. Nur im Walde konnten die Baumkletterer zur vollen Ausbildung gelangen, nur im Walde findet man bei uns das lustige Eichhörnchen und seinen Todfeind, den sprunggewandten Edelmarder, nur im Walde Südamerikas die Affen, Baumstachler, Faultiere usw. Weit einschneidender als die Unterschiede zwischen unseren verschiedenen Waldarten sind natürlich die zwischen dem mitteleuropäischen Wald einerseits und dem Regenwald der Tropen andrerseits, selbst wenn wir vom Klima ganz absehen. Der Tropenwald zeichnet sich durch eine schier verwirrende Fülle von Baum- und Straucharten aus, und man muß oft lange gehen, ehe man denselben Baum in einem zweiten und dritten Vertreter wiederfindet, so daß demgegenüber unsere Wälder überaus gleichförmig und eintönig erscheinen, insbesondere die vom Forstmann bevorzugten Nadelholzbestände. Selbst in unseren Mischwäldern haben wir gewöhnlich nur 10 bis 15 Baumarten, während z. B. der Wald von Kamerun deren 500 aufzuweisen hat, dazu noch 800 Straucharten. Irgendeiner dieser vielen Bäume wird immer Blüten oder Früchte haben; so daß auch ausschließliche Frucht-, Beeren- oder Blütenhonigfresser im Tropenwalde stets eine reich besetzte Tafel vorfinden, während sie bei uns den größten Teil des Jahres über Hunger leiden müßten. Im vollsten Einklang mit dieser weitgehenden Zersplitterung der Pflanzenwelt steht nun aber auch die Verteilung der Tierwelt, die ja mittelbar oder unmittelbar von jener abhängt. Wir finden also eine überwältigende Fülle von Arten, aber jede dieser Arten nur in verhältnismäßig wenigen Vertretern. Die Forschungsreisenden versichern uns übereinstimmend, daß es dort viel leichter sei, 100 verschiedene Insektenarten zu sammeln als 100 Stück der gleichen Art. Der berühmte Wallace fing[34] in Borneo in einer einzigen Nacht 158 Schmetterlinge, die sich auf 120 verschiedene Arten verteilten, und sein Landsmann Bates erbeutete bei Para in wenigen Stunden 46 Tagfalter, die 39 verschiedenen Arten angehörten. Im Umkreis einer Stunde sind ebenda im ganzen 700 Tagfalter gesammelt worden, während ganz Europa überhaupt nur 400 aufzuweisen hat. Nachstehend noch einige weitere beweiskräftige Zahlen, die ich dem vortrefflichen Werk Hesses entnehme: Südamerika beherbergt 4560 Tagfalter, das ganze paläarktische Gebiet nur 716, die Insel Borneo hat 580 Landvögel, Europa im ganzen auch nur 685 Vogelarten, von denen wir 257 zu den Landvögeln rechnen können. Den 79 Fröschen Borneos hat Europa nur 13 gegenüberzustellen, den 536 Kriechtieren Vorderindiens nur 64, also etwa den neunten Teil. Die Philippinen können mit 727 Arten von Landschnecken dienen, in dem viel größeren, aber unter gemäßigten Breiten liegenden Japan leben nur 193 Arten.

Die Beziehungen der Bodenbeschaffenheit zur Tierverbreitung stellen ein noch wenig erforschtes, aber lohnendes und reizvolles Arbeitsgebiet dar. Daß die Schneckenwelt sich am reichsten auf kalkhaltigem Boden oder im Gefels der Kalkgebirge entwickelt, ist ja allgemein bekannt; denn diese Tiere bedürfen des Kalkes zum Aufbau ihrer Schalen. Warum aber der in Deutschland leider im Aussterben begriffene Steinsperling nur im Muschelkalkgebiet Thüringens vorkommt und auch früher nur auf kalkreichem Gelände zu finden war, weiß wohl niemand zu sagen. Unter unseren Bäumen ist die Buche eine ausgesprochene Kalkfreundin, und deshalb sind es mittelbar auch die im Buchenwald wohnenden Tiere. Gehörnträger brauchen auch viel Kalk zur Gehörnbildung, und jeder Jäger weiß, daß z. B. die Rehböcke der kalkreichen Schwäbischen Alb im Durchschnitt weit stärkere Gehörne haben als die im kalkarmen Schwarzwald. Es gibt eine ganze Reihe von Tieren, die nur auf stark salzhaltigem Gebiete vorkommen, wie sich dies am besten an den Salzpfannen Afrikas und in den Salzsteppen Innerasiens beobachten läßt. Die berühmten Karakulschafe erhalten ihr glänzendes und gekräuseltes Pelzwerk in voller Schönheit nur da, wo ihnen Weideflächen mit Salzpflanzen zur Verfügung stehen, während sie sehr rasch entarten, wenn dies nicht der Fall ist, weshalb auch Zuchtversuche mit ihnen in salzarmen Gegenden Deutschlands von[35] vornherein zum Mißlingen verurteilt waren. In der Vogelwelt konnte ich namentlich bei Steppenhühnern, Sandflughühnern und Stelzenläufern eine große Vorliebe für Salzboden feststellen, und die hübschen Brachschwalben habe ich stets nur mit schärfster Umgrenzung auf natronhaltigem Boden angetroffen. Zwei unserer gewöhnlichsten Singvögel unterscheiden sich, obwohl der gleichen Gattung angehörig, in bezug auf die Bodenwahl doch recht scharf. Die plumpe Grauammer läßt ihr schlichtes Strumpfwirkerliedchen nur in fettem Gelände mit gutem Weizenboden erschallen, die zierlichere und hübscher gefärbte Gartenammer dagegen siedelt sich nur in Landstrichen mit schlechtem, sandigem Boden an, hat deshalb auch eine vielfach unterbrochene, sozusagen inselartige Verbreitung. Die großen und schweren Pflanzenfresser brauchen zur vollen Entfaltung ihrer Beweglichkeit und Schnelligkeit einen harten und festen[36] Boden, der ihren federnden Hufen bei raschem Lauf einen gewissen Widerstand entgegensetzt, und einen solchen finden sie ja auch in den Lehmsteppen Mittelasiens, in den weiten Grasfluren Ostafrikas, in den Pampas von Süd- und in den Prärien von Nordamerika. Die hüpfenden Kleinsäuger wie Springmäuse und dgl. finden wir dagegen hauptsächlich auf Sandboden, und die Gehwerkzeuge des Dromedars sind diesem derart angepaßt, daß die gebuckelten Riesentiere etwa auf vom Regen glitschrig gewordenen Lehm sich ebenso ängstlich und unbeholfen benehmen wie ein menschliches Muttersöhnchen, das Schlittschuhlaufen lernen soll. Bei meinen Reisen in Südmarokko mußten wir für die Kamele immer erst aus Sand eine Art Übergangsbrücke herstellen, wenn wir an einen Graben mit feuchten und glitschrigen Rändern kamen; anders waren die schwerfälligen und ungeschickten Tiere nicht hinüberzubringen. Und unter den feurigen Rossen des Emirs von Buchara sah ich manchen herrlichen Hengst edelster Abstammung, dem aber leider die Hufe zu unförmlichen Schuhen ausgewachsen waren, weil man sie längere Zeit hindurch nur im Sumpfgelände oder nur in der Sandwüste gebraucht hatte. Grabtiere wie Kaninchen und Hamster brauchen einen lockeren, aber nicht rein sandigen Boden, da in diesem ihre Gänge zu rasch wieder verfallen würden, während im tonigen Lehmboden das Graben zuviel Mühe kostet (Abb. 3). Nicht wenige Tiere ziehen felsigen Boden jedem anderen vor und sind dann entweder hervorragende und durchaus schwindelfreie Springer wie die Gemsen, Steinböcke und Wildschafe, oder sie sind wie Klippschiefer und Geckos mit besonderen Haftvorrichtungen versehen, die es ihnen ermöglichen, auch die steilsten Stellen zu erklimmen. Unter den Vögeln treffen wir besonders viele Felsenfreunde an. Nicht nur die aasfressenden Geier, sondern auch die stolzesten Räuber der Lüfte, Adler und Edelfalken, errichten ihre trotzige Knüppelburg am liebsten an steilen Felswänden. Rauch- und Mehlschwalbe, Segler und Hausrotschwanz waren ursprünglich Felsennister und sind es in weniger kultivierten Ländern vielfach auch heute noch. Die Steinwüstenei der Großstadt mit ihren ragenden Türmen und Hochbauten, den schmalen Gassenschluchten und engen Höfen mochte ihnen dann aus der Vogelperspektive wohl vorkommen, wie ein recht zerklüftetes Felsgebirge, also ganz nach ihrem Geschmack, und da es hier auch Nahrung im Überflusse gab, trugen sie kein Bedenken, sich an solchen Stätten anzusiedeln, ohne sich viel um das unten herumwimmelnde Menschenvolk zu kümmern. In Ländern, wo der tierfreundliche Islam[37] herrscht, machen es selbst die Raubvögel nicht anders. In den zerbröckelnden Ringmauern sowie auf den Kuppeln der Moscheen und Badehäuser aller Städte und Städtchen Marokkos fand ich unzählige Turmfalken, Rötelfalken, Weihen horstend vor, und wahrscheinlich wäre es auch bei uns nicht anders, wenn die leidige Schießlust des Europäers nicht wäre. Nur Dohle und Schleiereule vermochten sich stellenweise die Kirchtürme zu erobern.

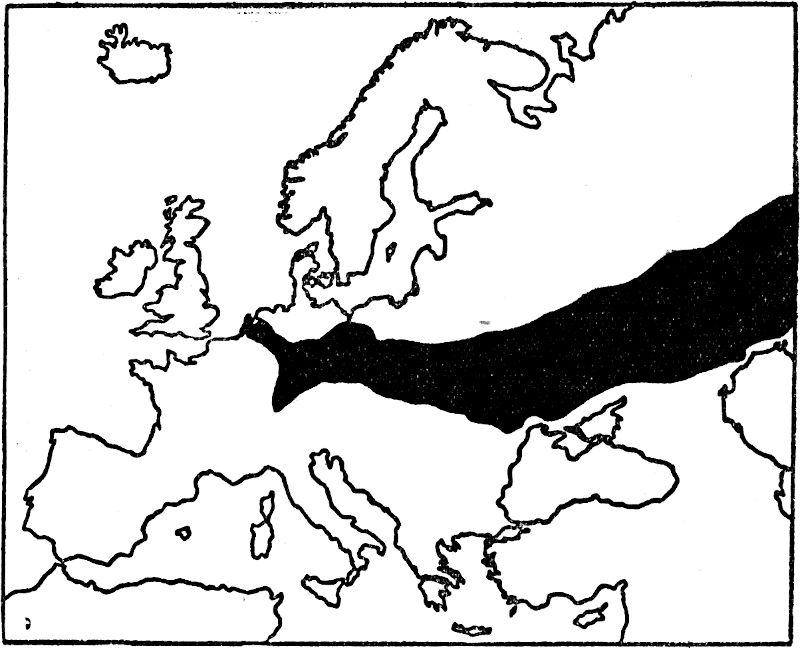

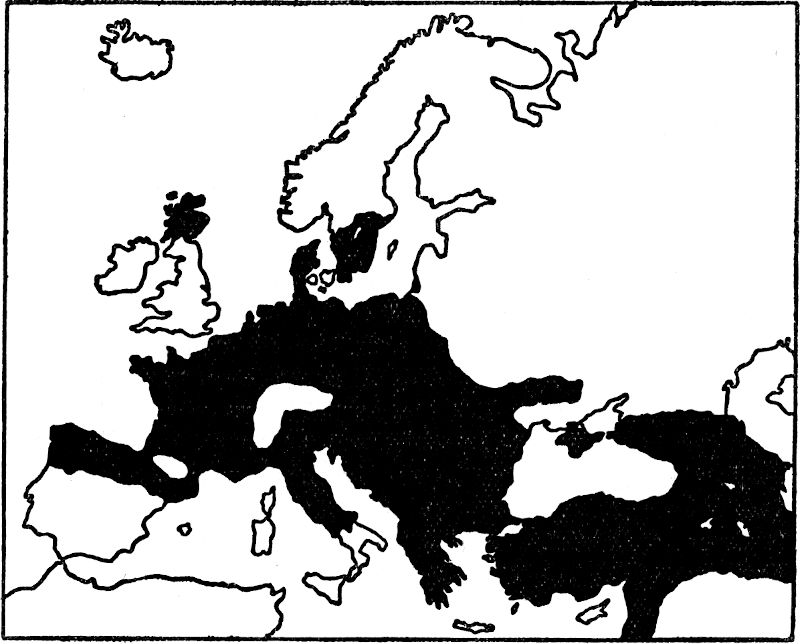

Man beachte die aus der östlichen Heimat zungenartig nach Westen vorgestreckte Verbreitung, wobei felsige und gebirgige Gegenden streng vermieden werden, aber auch solche mit reinem Sande oder tonigem Lehmboden, während Strecken mit dem milden Lehmboden stark angebauter Gegenden dicht besiedelt sind