L'ILLUSTRATION

Prix du Numéro: 75 cent.

SAMEDI 13 JUIN 1891

49e Année.--Nº 2520

LA DÉCORATION DU PANTHÉON.--Maquette du groupe

de «la

Révolution» par M. Falguière.

La Grande semaine! Elle a commencé, elle a brillé, elle est finie. Son existence est bien remplie.

D'abord, revue printanière au cercle de la rue Boissy-D'Anglas. Puis, le Grand-Prix. Émotions du jeu et émotions barométriques mêlées. Qui gagnera la course? Pleuvra-t-il? Ne pleuvra-t-il pas? Garden-party et réception du soir à l'ambassade d'Angleterre. Dîners un peu partout, représentations à peu près partout. Comédie chez M. Anisson du Perron. Comédie chez lady Lytton, Coquelin ici, Mlle Reichenberg là. Bal diplomatique et mondain chez M. Ribot, au ministère des affaires étrangères. Sans compter la fameuse répétition générale au cirque Molier et la revue improvisée par le Figaro--une vraie revue pimpante et amusante--pour la fin de ses réceptions hebdomadaires.

Si un Parisien dans le train n'a pas un peu de migraine à la fin de la semaine, c'est qu'il a la tête solide. Rien de plus divertissant, du reste, que ces revues lestement enlevées et qui ne sentent ni l'huile ni la pose. On les joue avec entrain, comme elles ont été écrites, et vraiment le marquis de Massa est tout à fait dans le ton. Il tourne le couplet avec grâce et lui seul peut encore évoquer dans un rondeau, devant le tout Paris élégant et peu gobeur, la figure paterne du bon Béranger.

--Béranger! Ah! cet ancêtre! dirait l'étonnante Lavigne.

On avait annoncé que le prince de Galles ferait tout exprès le voyage de Londres à Paris: 1° pour assister au Grand-Prix; 2° pour applaudir les couplets de M. de Massa et les interprètes de Floréal. Des politiques très profonds voyaient déjà dans ce voyage une petite protestation--très platonique--contre la quadruple alliance:

«La preuve que l'Angleterre n'est pas défavorable à la France, c'est que le prince de Galles vient écouter Mme Simon-Girard. C'est concluant.»

Point du tout. Il n'est pas venu. Il ne devait pas venir. Le Baccara-Case, l'affaire de sir Gordon Cumming,--le gros scandale britannique--absorbait l'attention du prince. On a couru à Longchamps et on a représenté Floréal sans Son Altesse.

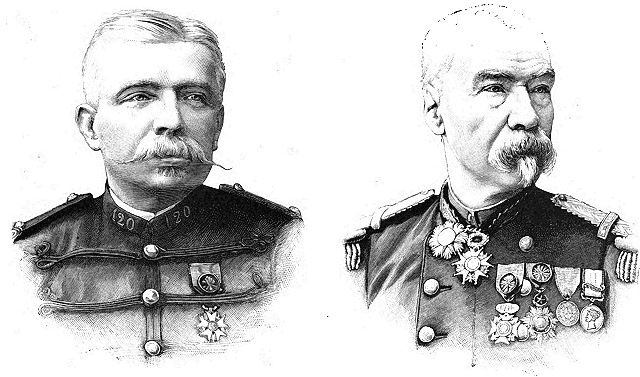

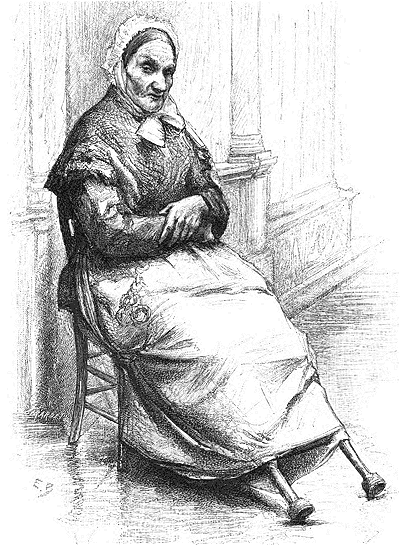

Pendant ce temps, on rendait les derniers devoirs au brave général Sumpt, le gouverneur des Invalides, une figure militaire dans le genre du vieux Rantzau, celui à qui Mars n'avait rien laissé d'entier que le cœur. Le général Sumpt, avec ses deux poignets emportés, trouvait encore moyen de manier son chapeau et de conserver le geste du commandement.

Il était superbe avec son visage énergique et ses mains de bois mécaniques. C'est d'une entorse devenue gangréneuse qu'il meurt. A aucun prix il n'avait voulu se faire opérer:

--Non, disait-il, les deux mains emportées c'est bien assez. Un pied coupé, ce serait trop. Je vais aller rejoindre mes poignets.

Il les avait laissés à Sedan. Un obus les lui avait tranchés net, comme avec un couteau. Et, depuis ce temps, le général sans bras commandait à des soldats sans jambes, à ces pauvres vieux qui finissent là-bas, inconnus et oubliés, après avoir bien servi leur patrie.

Ah! ils ne s'inquiétaient pas du Grand-Prix, dimanche, ces boiteux et ces manchots. Mais, en regardant le calendrier, ils se disaient pourtant:

--C'est demain seulement la Saint-Médard. Aujourd'hui c'est la Saint-Sébastien. Saint Sébastien sera clément!

Quel est le statisticien qui calculera combien de petites mains ont--de dix heures du matin à une heure de l'après-midi--soulevé le rideau blanc pour interroger le temps, combien d'yeux se sont levés vers le ciel d'un gris blanc où passait d'ailleurs, comme une rassurante promesse, une hirondelle?

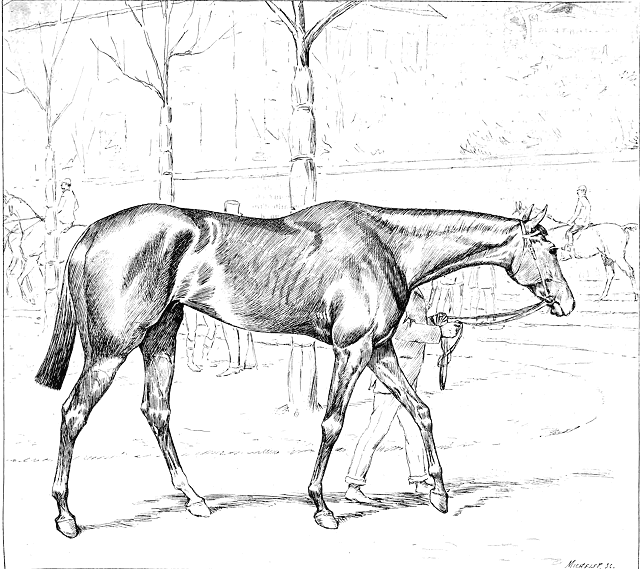

Et si elle n'annonçait point le soleil, cette hirondelle, du moins elle nous donnait l'espoir, réalisé, d'une journée grise, un peu hésitante, assez fraîche, au total fort agréable. Un Grand-Prix mouillé, c'est atroce. Mais un Grand-Prix rôti, c'est terrible. Le Grand-Prix de 1891, maintenant tombé dans le domaine de l'histoire, aura été un Grand-Prix mixte, un Grand-Prix sans rayons, mais sans ondée. Et Clamart a triomphé dans une atmosphère tiède et sous un ciel d'un ton de perle. Vive Clamart!

Et vive aussi Tom Lane! Et vive encore le double vainqueur M. Edmond Blanc!

C'est tout à fait curieux, la popularité du personnel de ce monde hippique. La foule connaît les noms des éleveurs et des jockeys comme à la veille d'une guerre elle connaîtrait ceux des généraux qui commanderaient nos corps d'armée. Tel bon bourgeois qui passe tient pour l'écurie de M. Henri Delamarre et tel autre pour celle du baron Schickler.

J'écoutais, samedi dernier, des gamins causer devant un bureau d'omnibus.

--Moi, disait l'un, mon jockey, c'est Tom Lane!

--Moi, c'est Madge! disait l'autre.

Et le troisième:

--Non, le plus chic, c'est Franck!

Madge, Lane, Franck. Ils les connaissaient sur le bout du doigt. On les eût plus embarrassés si on leur eût demandé ce que c'est que cet Octave Feuillet dont on va vendre la propriété littéraire en deux lots, dans quelques jours.

Octave Feuillet? Est-ce qu'il court contre Storr ou contre Kearney?

Elles sont entrées dans le sang du peuple français, ces courses. Elles deviennent un plaisir national. Qui y touchera s'en repentira. Je n'approuve ni ne désapprouve, je constate.

Il est juste de reconnaître que l'incertitude du temps a, dimanche dernier, dépouillé la journée d'une petite note d'art et de couleur. On a volontiers fait l'économie de la toilette commandée pour ce jour-là. Les robes ont manqué d'éclat. De malencontreux waterproofs semblaient rappeler, çà et là, les menaces des nuages, ces gêneurs, comme les avait, la veille, appelés un astronome qui ne pouvait apercevoir l'éclipse de soleil.

Ces waterproofs apportaient là une variante au mot des trappistes:

--Frères, il peut pleuvoir!

D'ailleurs, le retour a été superbe. On s'étonnait volontiers de l'insuccès d'Ermak, le grand favori, et on racontait une histoire assez romanesque, fort improbable, mais bien moderne. Ermak aurait été paralysé par une toute petite piqûre, une piqûre de morphine quasi invisible, et qu'on attribuait tout naturellement à la malveillance. Fable pure, j'en suis certain, et dont il n'y pas lieu de tenir compte, mais qui prouve combien la confiance en Ermak était ancrée dans la tête de bien des gens.

Les waterproofs peuvent encore servir pour Paris et, au besoin, pour les bains de mer, car voici le moment des départs. Je crois que la saison, pour la campagne, est à peu près finie, et que la mer et la plage attireront beaucoup plus les Parisiens que ces environs de Paris, où l'hiver a fait tant de ravages (Oh! les rosiers perdus! oh! les rosiers sans roses!) et où les feuilles vont roussir avant d'avoir été vraiment vertes.

On peut facilement s'éloigner de Paris et suivre ses affaires et donner ses ordres par le téléphone. Il n'y a plus de distance pour la voix humaine. Mais M. Edison vient de la supprimer, cette distance, pour la vue même. Le téléphone et le phonographe, ce n'était pas assez pour lui: il a inventé le kinétographe, et le kinétographe emmagasine les mouvements de l'homme, le geste, les attitudes, comme le phonographe emmagasine les paroles. Le kinétographe, dont je ne me chargerai pas d'expliquer le mécanisme, me fait l'effet d'une chambre noire dont les images se trouvent fixées sur un rouleau qui peut ensuite les reproduire indéfiniment. Cela tient du miracle tout cela, et M. Papus, et M. Péladan, les deux mages modernes, sont moins magiques cent fois que l'Américain Edison.

Le kinétographe! Quand on pense que nous pourrons voir le geste que faisait à telle date, à telle heure, telle personne causant à deux mille lieues de nous! Et le vêtement qu'elle portait, et la mine qu'elle avait! Est-ce croyable? C'est plus que croyable, c'est certain. Il faut nous attendre à tout avec ces inventeurs, et les prodiges d'adresse d'un Robert Houdin ne seront bientôt plus rien, comparés aux découvertes mathématiquement prouvées par des savants.

L'an prochain, le théâtrophone, par exemple, fonctionnera de Paris à Bruxelles. Lorsque le théâtre de la Monnaie donnera la représentation d'un opéra de Wagner inconnu du boulevard, on en pourra suivre les actes du fond d'un salon de l'Hôtel Continental ou d'un fumoir du faubourg Saint-Honoré. De même, lorsque la Patti chantera à Londres.

Boulevard Malesherbes, au dessert, on pourra dire:

--Tiens, la Patti est--ou n'est pas--en voix ce soir!

Toutes ces choses paraissent à présent très simples; il n'en est pas moins vrai que ce sont là purement des merveilles qui, il n'y a pas beaucoup plus d'un siècle, eussent mené leurs inventeurs au bûcher, tout simplement.

Aujourd'hui, cela mène à la statue. On va, à ce propos, en élever une à Beaumarchais, dans le quartier de Paris qu'il habita, et de grandes affiches blanches, à signatures officielles, annoncent que le concours est ouvert.

Toujours le concours! C'est le principe qui semble le plus juste: Offert à tous. Donné ait plus digne! Mais, en réalité, le Concours éloigne bien des artistes, et les plus hauts, les plus admirables, qui ne veulent pas s'exposer à un échec. De telle sorte que les statues sont d'ordinaire l'œuvre de sculpteurs de second plan qui peuplent nos villes d'images contestables, quand elles ne sont pas détestables.

Je sais une ville où l'on a chanté à l'inauguration d'une statue d'écrivain célèbre un couplet composé sur l'air de la Boiteuse:

Boitant par devant,

Affreux par derrière.

Comme il est mal,

Il serait mieux à cheval!

Et l'insolente chanson n'était pas tout à fait calomnieuse. Dans un temps où Falguière, Merciè, Saint-Marceaux, Paul Dubois, Barrias et tant d'autres gardent si fièrement le renom de la sculpture française, comment se risquer à voir Tartempion ou Galuchet élever des statues à nos grands hommes?

Le pauvre Chapu ne verra pas l'inauguration de son Balzac que l'on rêve de voir élever en pleine avenue de l'Opéra. L'Institut va donner comme successeur à Chapu l'auteur de la Jeunesse au tombeau de Regnault, Antonin Mercié, le maître de Gloria Victis, inspiré par cette même mort du peintre Regnault. Mercié était encore élève de Rome lorsqu'il exposa ce groupe admirable et M. Thiers lui fit envoyer le ruban rouge qu'on apporta au jeune maître pendant un dîner de la villa Médicis.

Un Toulousain, Mercié, comme Falguière, comme Jean-Paul Laurens, et parti de ce cloître exquis où il semble qu'on soit dans un coin de couvent athénien, avec de beaux arbres, un beau ciel et des débris exquis de marbres antiques! Deux de nos ministres, MM. Constans et Fallières, doivent se rappeler certains soirs d'été où ils écoutaient là la belle voix de M. Gailhard chantant aux étoiles des chansons de Toulouse--en Toulousane!

Vraiment Toulouse est comme une Athènes française et le succès d'Antonin Mercié va réjouir les alentours du Capitole. Mais en attendant Paris reste Paris et les premières vont continuer, même en été. L'Opéra-Comique ne répète-t-il point le Rêve tiré du roman de Zola?

--Qu'est-ce que le Rêve de Zola? demandait-on à un jeune naturaliste.

--Le Rêve de Zola? c'est l'Académie, répondit avec mépris le jeune naturaliste qui, du reste, sera peut-être un jour académicien.

Rastignac.

AMIS ET ENNEMIS

Dans une réunion où je me trouvais dernièrement, l'entretien était venu à tomber sur cette question: «A qui, d'un homme ou d'une femme, vaut-il mieux confier un secret?» Entre autres réponses, quelqu'un a fait celle-ci:--«A personne, parce qu'un secret qu'on a confié n'est plus un secret.» Autant avouer tout de suite que ce quelqu'un c'était moi. Pour que l'aveu soit complet, je dois ajouter qu'on s'est écrié en chœur que c'était un mot, mais non pas une raison, et que je n'avais pas le sens commun. J'en ai été toute décontenancée; aussi est-ce seulement en descendant l'escalier que j'ai trouvé ce qu'il y avait à répondre. Cette mésaventure arrive quelquefois: on appelle cela «l'esprit du palier». Pour que ce ne soit pas perdu, je prends la liberté de l'écrire, espérant que ce sera lu par quelques-uns de mes interlocuteurs trop facilement triomphants.

D'abord, qu'est-ce que cette rage qui tient tant de gens--les femmes en particulier--de conter au tiers et au quart leurs affaires intimes? Sous le sceau du secret, bien entendu. Mais les personnes affligées de la manie confidentielle livrent habituellement leur prétendu secret à vingt autres. Dans le nombre il ne peut manquer de s'en trouver une pour le trahir, ne fût-ce que par étourderie. Dès lors le pauvre secret, devenu celui de Polichinelle, fait le tour de Paris, terre d'élection où fleurit et fructifie le potin, et il arrive qu'au bout d'un certain temps le premier informé l'apprend de n'importe qui.--«Mais d'où sortez-vous donc? lui dit-on ironiquement. Tout le monde le sait.» Et invariablement l'imprudent qui a semé son secret aux quatre vents s'en prend à celui précisément de ses confidents qui a su se taire. C'est, avec la réputation de tomber de la lune, tout le prix que celui-ci empoche pour sa discrétion.

Mais, ô bavards inconsidérés, vous êtes-vous jamais demandé à quoi cela pouvait bien vous servir, de raconter aux gens vos petites affaires? Vous prétendez ne vous adresse? qu'à vos amis?... Que voilà un mot dont on abuse! Dès qu'on ne l'emploie pas au singulier, on en dénature le sens. L'amitié a plus de rapports qu'on ne croit avec l'amour et ne saurait se disperser sur plusieurs objets à la fois. Fort peu de personnes d'ailleurs, même des plus aimables, peuvent se flatter de posséder vraiment l'ami unique. On se l'imagine un moment, quand on est de complexion romanesque, et puis un beau jour ça craque, tout comme l'amour. Des philosophes affirment qu'entre femmes l'amitié est impossible. D'autres soutiennent que d'un sexe à l'autre elle l'est plus encore, par la faute d'un élément étranger qui la panache fatalement et la transforme en un sentiment hybride, dit par d'ingénieux néologistes «amouritié», lequel aussi finit d'habitude par se décartonner complètement. Quant à Castor et Pollux, c'est de la mythologie. Et qui sait si, quelque jour, des documents inédits ne démontreront pas que ces deux demi-dieux de l'amitié se sont brouillés au couteau à propos d'une femme? Même à l'âge d'or ces choses se passaient, soyez-en sûrs. Depuis Ève inclusivement, n'est-ce pas par les femmes que tous les malheurs arrivent? Et là où se trouve une poule, a-t-on jamais vu deux coqs vivre en bonne intelligence?

Quoi qu'il en soit, en notre âge de fer «l'âme-sœur» ressort exclusivement du domaine de la poésie; même en amour, elle est aussi rare, pour ne pas dire aussi introuvable, que le trèfle à quatre feuilles.

Quant à avoir des amis, au pluriel, qu'est-ce que cela veut dire? Considérez la foule des gens que vous connaissez peu ou prou, que vous frôlez dans la vie, que vous «brossez» au passage, comme disent les Anglais. D'abord il faut en extraire vos ennemis. De vrais ennemis, c'est plus flatteur à avoir que de vrais amis--l'inimitié ayant sa source dans l'envie et la jalousie, rien ne serait aussi humiliant que de n'en pas susciter autour de soi. Et puis, sans le vouloir, on contrarie bien des gens, qui ont le tort de vous en garder rancune: rivalités passionnelles, conflits d'intérêts, froissements de vanité ou de coquetterie. Mais les pires ennemis sont encore ceux à qui on n'a jamais rien fait.--«Pourquoi baves-tu sur moi? demande le ver luisant au crapaud.--Parce que tu brilles! répond celui-ci». La raison est excellente. Aussi, quoi qu'on fasse ou qu'on ne fasse pas, on a toujours des ennemis. Il faudrait être bien déshérité de la nature pour ne pas être le ver luisant de quelque crapaud.

Plus nombreux que les ennemis sont les gens simplement malveillants, et infiniment plus dangereux, parce qu'on ne s'en méfie pas. Le hasard ou la nécessité vous mettent en commerce sans qu'il y ait sympathie, et ils en profitent pour prendre barre sur vous. Ayant accès dans votre maison, ils y recherchent curieusement le squelette caché au fond de l'armoire la plus secrète, ils soulèvent le couvercle de votre marmite pour voir ce qu'il y a dedans, ils inventent ce qu'ils ne devinent pas; bref, ils font au public les honneurs de votre personne dans un sens généralement aussi saugrenu que désobligeant. Témoin cette charmante femme qui, après avoir raconté cent horreurs d'une «amie», ajoute, afin de donner plus de créance à ses propos;--«Je suis bien placée pour savoir cela: nous sommes très liées, et je la vois tous les jours.»

Le reste, c'est un flot d'indifférents vaguement amicaux, plus ou moins intimes selon le hasard des circonstances, des milieux, des intérêts, le rapprochement de convenances, d'alliances, de goûts, d'habitudes, d'occupations ou de plaisirs. On peut se trouver en termes de familiarité étroite sans aucune intimité d'âme--quelque chose comme les rapports fraternels de caractère banal--tandis qu'au contraire on se livre parfois au premier contact à des gens qu'on ne reverra plus. Ceux-ci pourraient peut-être devenir des amis, ceux-là ne sont jamais que des familiers.

Familiers ou amis, d'ailleurs, qu'importe? Alors qu'on voit tant de bons fils et de filles convenablement affectionnées se consoler si vite de la mort de leurs parents, quand il n'y avait entre eux que les liens du sang et de l'habitude, sans ce que les théologiens appellent dilection particulière, quelle place pensez-vous tenir dans la vie de ces indifférents bienveillants, mais occupés, qui ont leurs affaires, leurs soucis, leurs chagrins, leurs plaisirs, leurs amours? Si en sortant de chez eux vous êtes écrasé par un omnibus, ils s'écrieront avec attendrissement:--«Pauvre Un-Tel!», peut-être bien en ajoutant:--«On est si imprudent quand on traverse!...» S'ils n'ont rien à faire de plus pressant ou de plus intéressant, ils iront à votre enterrement--et le soir au bal. Et lorsqu'ils recevront une convocation au service de bout de l'an, ils diront avec humeur:--«Est-ce qu'on va nous déranger comme ça tout le temps qu'il sera mort!» Quoi de plus naturel, quand on y songe? Faudrait-il donc qu'ils en mourussent eux-mêmes?

Peu importe, au surplus, car c'est de notre vivant qu'il nous est utile ou agréable d'avoir des amis, ou de prétendus tels. Ils nous rendent quelques petits services, en tant que cela ne les gêne pas trop. Quand notre cuisinière est malade, nous allons leur demander à dîner, et à déjeuner si nous avons affaire le matin dans leur quartier. La pluie nous surprend-elle à leur porte, nous entrons leur emprunter un parapluie, ou cent sous au cas où nous aurions oublié notre porte-monnaie. Au besoin ils nous prêtent le livre nouveau, une partition qui nous manque. Lorsqu'il leur arrive une loge, ils nous invitent par un petit bleu à venir les rejoindre--c'est si ennuyeux d'être au théâtre seul ou en famille! A charge de revanche d'ailleurs, et c'est ce petit échange de politesses qui--non pas entretient l'amitié, comme on dit couramment, mais qui la constitue.

Et puis il faut bien avoir quelqu'un à qui parler de temps en temps. L'homme est fait pour vivre en troupe comme les canards sauvages. Et parce qu'on est assez familier avec certaines personnes pour entrer chez elles à n'importe quelle heure, pour y allumer une cigarette ou y rajuster sa coiffure, pour y mettre ses coudes sur la table au dessert et pour y dire tout ce qui vous passe par la tête, on s'imagine qu'on est comme les deux doigts de la main. Douce illusion qui nous aide à vivre. Mais c'est justement parce que nous ne pouvons nous passer de cette illusion bienfaisante, que nous nous garderions bien de demander à ces aimables gens le plus mince sacrifice, voire une légère peine qui ne coûterait rien à leurs intérêts, à leurs affections, à leurs commodités. Nous savons trop ce qui nous attendrait et nous préférons les tenir pour nos amis sans les mettre à l'épreuve. C'est comme le «à la disposicion de usted» des Espagnols. Imaginez la tête du plus courtois des hidalgos si, prenant au pied de la lettre cette formule engageante, vous vous installiez dans ses meubles, ou vous faisiez main basse sur sa bourse, son cheval, sa femme ou son argenterie.

Eh bien! alors, pourquoi aller jeter nos confidences dans ces oreilles distraites?

Vous savez, dans le monde, le fameux dialogue: Avec le plus vif empressement:--«Monsieur votre père est en bonne santé?--Mais non, justement, il me donne beaucoup de souci... il souffre tellement de ses névralgies!--D'un air pénétré: Allons! tant mieux, tant mieux!» Ne riez pas, on vous l'a faite souvent, et vous l'avez faite aussi aux autres, sans vous en apercevoir. Et encore cette formule saugrenue: A un mari que n'accompagne point sa femme:--«Mme X... est souffrante? (avec toutes les marques de la plus profonde inquiétude) Rien de grave au moins?--

«C'est à croire, puisque je suis au bal», pourrait répondre le mari. Mais à quoi bon? On a parlé sans même savoir ce qu'on disait; on n'écoute pas une réponse d'ailleurs tout aussi machinale, et la politesse est faite. Eh bien! quand vous vous épanchez dans le sein d'un ami, c'est à peu près comme cela qu'il est à votre affaire. Ou si, par aventure, quelque personne marque un intérêt sincère à ce qui vous touche, il y a fort à parier que c'est parce qu'elle en tirera matière à des ragots plus ou moins malfaisants. Les autres n'en prennent pas souci et vous écoutent comme on entend tomber la pluie, ou comme on feint de prêter l'oreille au morceau de piano joué par la demoiselle de la maison.

Pour en revenir à ce qui faisait l'objet de la querelle, en matière de secret le plus sûr est de le garder pour soi, crainte qu'il se perde. Si vous ne pouvez pas tenir votre langue sur vos propres affaires, comment raisonnablement espérer que les autres seront plus discrets que vous-même? Et quant aux confidences, alors que tous les pauvres mortels sont accablés de soucis personnels, quelle naïveté de croire qu'ils vont encore s'encombrer des vôtres par-dessus le marché. Ainsi, votre notaire a levé le pied. Si l'ami à qui vous contez cette mésaventure vient de régler de grasses différences chez son agent de change, pensez-vous qu'il va s'apitoyer sur votre sort? Au contraire, cela le réjouira de n'être pas seul dans le pétrin. Que si tout au rebours il a justement fait un héritage, il se réjouira également de se sentir à sec pendant que vous barbotez. Il ne faut pas lui en vouloir, vous en feriez autant à sa place. Quand il vous plaindrait, d'ailleurs, ses larmes de crocodile vous rendraient-elles vos fonds, et vous donnera-t-il seulement trente centimes pour prendre l'omnibus? En matière sentimentale les confidences sont non moins oiseuses, et, qui plus est, déplacées. Quelle satisfaction peut éprouver une femme à déverser le secret de ses infortunes conjugales et autres dans le sein d'une amie qui file le parfait amour? Quant à chanter son bonheur aux oreilles de ceux dont le cœur se trouve précisément en mauvais point, c'est une indiscrétion qui frise l'insolence. Non, je ne vois guère de choses qu'on doive confier secrètement que celles à qui l'on veut faire un sort sans avoir l'air d'y toucher. Et dans ce cas, il est bien évident que ce n'est pas la vérité que vous devez dire, mais ce que vous désirez qu'on croie, en vertu du principe qu'il vaut mieux faire envie que pitié. Pour n'être pas de Confucius, elle n'en est pas moins fort sage, cette maxime d'un mauvais plaisant: «S'il vous arrive quelque chose d'agréable, dites-le à vos ennemis, parce que cela leur fera de la peine, et si c'est quelque chose de désagréable, ne le dites pas à vos amis, parce que cela leur ferait plaisir.»

Marie Anne de Bovet.

NOTES ET IMPRESSIONS

En temps de révolution, tout ce qui est ancien est ennemi.

Mignet.

*

* *

Les traditions sont des puissances.

L'abbé de Madaune.

*

* *

Il n'y a pas d'écoles, ou plutôt il ne doit pas y en avoir: il n'y a que des œuvres, bonnes ou mauvaises.

Alphonse Daudet.

*

* *

Si la vie a des heures mauvaises, elle a aussi du bon: il faut que le romancier montre les deux côtés de l'existence, pleine d'antithèses, de contrastes, qui doivent se heurter continuellement dans une œuvre impartiale.

Georges Ohnet.

*

* *

On ne discute pas avec le succès.

Ch. de Mazade.

*

* *

Dans le corps des mots qui composent une langue, les siècles ont incarné une âme, un trésor de sentiments, de pensées, de vérités; ces mots tombent dans les esprits comme des semences de belles et bonnes actions.

E.-M. de Vogué.

*

* *

Il est bien rare que ceux dont l'état est d'obéir ne se montrent pas arrogants quand l'occasion se présente d'abaisser ceux qu'ils sont forcés de subir.

Adrien Chahut.

*

* *

L'hypocrisie du respect est un des ingrédients du sérieux moderne.

Fr. Sarcey.

*

* *

Les idées fausses ont moins de prise qu'on ne pense sur les sentiments vrais: l'enfant qui croit avoir été trouvé sous un chou n'en chérit pas moins les «auteurs de ses jours».

*

* *

Le mensonge a pour prime d'encouragement la crédulité.

G.-M. Valtour.

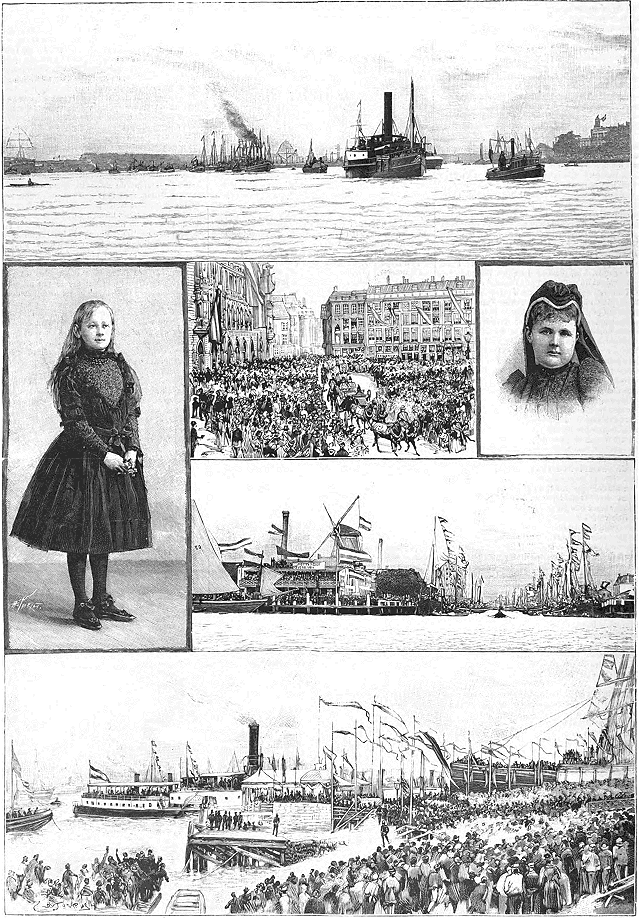

VOYAGE DE LA REINE DE HOLLANDE A ROTTERDAM. 1. La

flottille royale arrivant en vue de Rotterdam.--2. La reine

Wilhelmine.--3. La promenade dans les rues de Rotterdam.--4. La reine

Emma.--5. Le quai de Vlaardingen au passage de Leurs Majestés.--6.

L'arrivée au débarcadère de Rotterdam.--D'après des photographies de MM.

Jurrianse, Meyer et Mensen, communiquées à «l'Illustration» par M.

Bazendijk.

LE COLONEL LEBEL.

LE GÉRNÉRAL SUMPT.

Photographie Bois Guillot.

Photographie Pirou

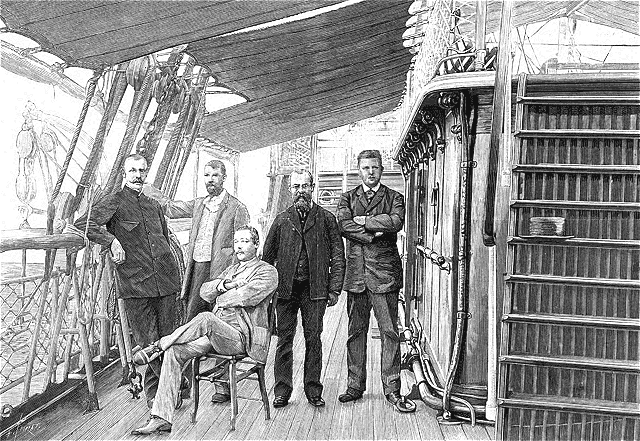

M. Georges Schrimft (Lyon). M. Vaucamps (Paris). M. Jules

Auchier (Bordeaux). M. Barthelnié (Marseille). M. Blanquart de Bailleul

(Rouen).

Les délégués des Chambres de commerce françaises au Congo.

LA MENDICITÉ A PARIS

M. Paulian.

M. Paulian en joueur d'orgue.

On a beaucoup parlé ces jours-ci d'une expérience à laquelle je me livre depuis longtemps, et que j'avais jusqu'à ce jour tenue à peu près secrète. On a raconté à ce sujet beaucoup de choses exactes, mais aussi pas mal d'erreurs.

L'Illustration m'invite à faire connaître à ses lecteurs ce qu'il y a de vrai et ce qu'il y a de faux dans les articles parus dans les journaux de Paris. Je défère volontiers à cette invitation.

Il y a douze ans, mettant en pratique un conseil souvent donné par M. Jules Simon, je me suis mis en tête de faire le relevé des sommes diverses qui, sous une forme quelconque, sont dépensées chaque année à Paris par les gens charitables pour venir au secours des malheureux ou de ceux que l'on croit être des malheureux. Je n'ai jamais pu terminer cette opération, par la bonne raison qu'il ne se passe pas de jours où l'on ne me signale une œuvre nouvelle et, par conséquent, un chiffre nouveau à ajouter à mon addition.

On peut, sans rien exagérer, affirmer que ce total représente un nombre considérable de millions qui, chaque année, volontairement, viennent s'ajouter aux dizaines de millions qui alimentent déjà le budget de l'assistance publique officielle.

Il semble qu'avec des sommes aussi colossales il ne devrait plus se produire à Paris une seule misère qui ne trouvât immédiatement le secours qui lui est dû. Et, cependant, tout le monde sait que le nombre des mendiants qui tendent la main dans la rue ou exhibent leurs infirmités n'a jamais été plus considérable qu'aujourd'hui. Au fur et à mesure que la charité se développe, le nombre de ceux qui font appel à cette charité augmente. Cette observation prouve qu'il y a évidemment un mal dans notre organisation. Il s'est produit dans le canal de la charité une fuite considérable dans laquelle, si nous n'y prenons garde, toutes les ressources destinées à soulager la misère menacent de s'engloutir.

Cette fuite est représentée par le faux malheureux, par le mendiant de profession qui absorbe aujourd'hui les 4/5 des sommes destinées aux misérables. C'est ce mendiant professionnel que, depuis une douzaine d'années, je me suis donné pour mission d'étudier. Après avoir consulté les hommes compétents en la matière, les administrateurs de bureaux de bienfaisance, les officiers de paix, les dames patronesses d'œuvres charitables, les curés, les pasteurs et les rabbins, désireux de poursuivre mon expérience jusqu'au bout et de me procurer des documents certains, irréfutables, pris sur le vif, je me suis décidé à me faire moi-même mendiant afin de pouvoir étudier à mon aise ces voleurs des pauvres, qui vivent de ce que M. Abraham Dreyfus a appelé la paupériculture.

Grâce à de hautes protections, et grâce aussi à une bonne dose d'entêtement pour ne pas dire de volonté, j'ai réussi à m'enrôler dans la corporation des mendiants. Tour à tour cul-de-jatte, aveugle, manchot, ouvrier sans travail, professeur sans emploi, ouvreur de portières, j'ai exploité tous les genres de mendicité, et j'ai étudié tous les types de mendiants professionnels. Ces mendiants, je les ai étudiés non seulement dans la rue, mais encore chez eux, à la maison, au cabaret, au dépôt de la préfecture, en prison, à la sortie de prison, au lit de mort, et je suis arrivé à cette conviction que lorsqu'on fait l'aumône dans la rue, neuf fois sur dix on est volé.

Pour tromper le public et apitoyer le passant, les faux mendiants ont recours aux subterfuges les plus comiques et quelquefois les plus cruels.

Tout d'abord, le mendiant se fait une tête, et se donne le type de l'emploi. Ce type est toujours le même pour chaque genre de mendicité. Dès qu'un type nouveau est créé, s'il réussit, il est imité. Des professeurs s'installent, les élèves arrivent, et, dès que l'éducation est terminée, une nouvelle promotion prend son essor.

Oui, la mendicité est une profession, et quand on a quelque expérience des mœurs de ce monde étrange, on peut, en considérant un mendiant, reconnaître l'école de laquelle il sort, de même que le critique d'art, en examinant un tableau, vous dira auprès de quel maître a travaillé l'artiste qui a peint le tableau. Chaque maître a son cachet, et, comme ici le maître c'est le mendiant qui a réussi, chaque élève le copie servilement.

Prenez les chanteuses des rues: elles ont toutes le même répertoire, mêmes paroles, même musique. Dans chaque cour, à chaque station, elles chantent le même nombre de couplets et en ajoutent le même nombre quand elles ont reçu quelques sous.

L'attitude, la posture, le costume, varient suivant le genre qu'on exploite. La femme qui mendie devant la porte du pâtissier achalandé a toujours faim; celle qui vous tend la main sous la porte de l'église égrène son chapelet; la jeune fille qui sollicite votre aumône à la sortie des Folies-Bergères vous offre des fleurs.

Sans doute, dans cette question, le physique joue un rôle important, mais avec quel art, après quelques bonnes leçons, le mendiant tire parti de la moindre infirmité! Un enfant est-il rachitique ou scrofuleux? Quelle aubaine! cet enfant servira à apitoyer les visiteurs et à faire affluer, à la maison les bouteilles de bon vin et les morceaux de viande.

La femme est-elle particulièrement maigre et ridée? Elle se livrera à la mendicité en omnibus.

Un jour j'étais dans l'omnibus «place Saint-Michel gare Saint-Lazare» lorsqu'une femme du peuple fort misérablement vêtue et dans une situation... digne d'intérêt s'installa dans la voiture.

L'omnibus était à peine parti que la femme se met à gémir et à donner tous les signes d'une souffrance que tout le monde devinait. Une dame se penche vers elle et l'interroge: «Oh! c'est épouvantable une femme dans une pareille situation... Les cahotements de la voiture vont vous faire du mal... Mon Dieu, quelle misère... pauvre créature...» Bref, on fait une quête, moi seul n'y ai pas contribué, mais sur les instances de toutes ces dames charitables j'ai dû aider la pauvre future mère à monter dans un fiacre; j'ai fait plus, je me suis installé dans le fiacre et j'ai offert à la pauvre femme de la conduire soit à la Maternité, soit à son domicile. Elle a refusé d'aller à la Maternité et n'a jamais voulu m'indiquer son domicile. J'ai quitté la voiture et la femme a disparu. Mais huit jours plus tard je la retrouve sur le boulevard Maillot en train de recommencer sa comédie devant l'hôtel d'une personne très charitable et très exploitée. Je m'approche d'elle: «Dites donc, ma brave femme, l'autre jour je vous ai proposé de vous conduire à la Maternité, vous avez refusé. Je vous ai proposé de vous conduire à votre domicile, vous avez encore refusé. Si je vous conduisais à la préfecture de police?»

A ces mots la femme se relève, d'un mouvement rapide elle prend son... giron, le pousse vers la gauche et avec la légèreté d'une gazelle s'enfuit dans le Bois de Boulogne. Le giron... il était en carton.

Que d'autres supercheries que je pourrais citer!

Je connais une mendiante qui, depuis plus de vingt ans, stationne dans la rue avec un baby sur les bras. C'est en vain que la femme a vieilli. Le baby a toujours six mois, voilà vingt ans qu'il tète ou qu'il fait semblant de téter. C'est que la présence de ce petit être qui souffre et qui pleure constitue un moyen certain de faire affluer les sous dans l'escarcelle. Au bout de trois mois l'enfant meurt. C'est un détail. Pour trente sous par jour on peut en louer un autre et grâce à la présence de cet enfant on gagnera d'autant plus que la température sera plus inclémente.

Il y a des mendiants qui à force de se tenir au même endroit et dans la même situation sont devenus, pour ainsi dire, immeubles par destination. Ceux-ci ont leur clientèle et peuvent faire d'avance leur budget. La femme aux jambes de bois et le fakir appartiennent à cette catégorie.

La femme aux jambes de bois est estropiée de naissance. Cela ne l'a pas empêchée de se marier et d'avoir dix-huit enfants! Elle est âgée de soixante-huit ans et voilà soixante ans qu'elle stationne au même endroit. En face d'elle une femme vend des journaux, arrive de grand matin à son kiosque et en repart bien tard dans la journée.

La femme aux jambes de bois se contente de regarder le kiosque. L'une travaille, l'autre contemple, et toutes deux vivent. La plus malheureuse des deux n'est peut-être pas celle qu'on pense.

Le fakir, lui, vend des crayons dans la rue Auber. Regardez-le, il se tient immobile comme un modèle. Le fakir n'est pas un mendiant «car, dit-il, j'offre ma marchandise. Si le client qui me donne deux sous n'en veut pas, ce n'est pas ma faute.»

Le fakir, qui, de son nom, s'appelle Petit, est un philosophe. Il s'assoit sur sa béquille, parce que «cela fait bien dans le tableau et cela préserve de l'humidité.»

Quand il pleut trop fort, il reste chez lui et lit ses auteurs préférés: Sénèque et Paul de Kock.

La femme aux jambes de bois et le fakir appartiennent au service sédentaire. Il y a des mendiants qui aiment mieux faire leur carrière dans le service actif.

La femme aux jambes de bois.

Le service actif exige plus d'intelligence, car, au lieu d'attendre le client sur son passage, il faut aller le chercher où il se trouve, mais aussi quelles recettes on réalise quand on a du talent! Il y a des mendiants qui, à force d'intrigues, de mensonges et de simulations, réussissent à gagner des sommes considérables. Rien de plus curieux que le budget d'un de ces voleurs des pauvres. Le bureau de bienfaisance fournit le pain, le curé ou le pasteur donne le pot au feu, la caisse des écoles habille les enfants, le dispensaire approvisionne le ménage de linge, la société des loyers paye le terme, les bonnes sœurs se chargent des petites douceurs; les familles aisées du quartier, les élèves des lycées, les polytechniciens, les membres de la conférence Saint-Vincent-de-Paul, le maire, les députés, etc., donnent des subsides en argent.

Ces mendiants-là trafiquent de tout. Ils se font rapatrier trois fois par an et revendent leur billet; ils communient à toutes les églises et, sous prétexte de se présenter décemment à l'autel, se font vêtir à neuf de la tête aux pieds. Ils connaissent toutes les œuvres charitables publiques ou privées. Aujourd'hui catholiques, demain protestants, après-demain israélites ou francs-maçons, vous les voyez partout, au temple aussi bien qu'à la synagogue, dans l'antichambre des ministres comme à la salle d'attente de la Chambre des députés. Ils sont inscrits à tous les budgets, et touchent à tous.

Le «fakir».

C'est qu'en effet il n'existe pas au monde de ville plus généreuse que Paris. Il n'y a pas de misère à côté de laquelle on ne puisse signaler une œuvre ayant pour objet de la soulager. Si ces œuvres sont insuffisantes, c'est que leurs ressources, au lieu d'aller aux véritables malheureux, sont absorbées par les faux pauvres. Ce sont ces faux pauvres que je dénonce; je n'ai jamais, comme on m'en a accusé, critiqué l'aumône. Je n'ai jamais dit:

«Ne donnez plus»; je dis: «Donnez autrement». Tous ceux qui sont en état de travailler doivent être assistés par le travail. Le jour où le mendiant valide qui a horreur du travail ne trouvera plus dans la mendicité le moyen de vivre largement, il faudra bien qu'il se soumette à la règle commune.

Pourquoi une femme travaillerait-elle pendant douze heures pour gagner vingt ou trente sous, alors qu'en restant pendant trois heures sous le porche d'une église elle peut gagner trois francs?

Dimanche 24 mai, j'en ai fait la preuve. J'ai mendié sur les marches de Saint-Germain-des-Prés. En quatorze minutes, j'ai reçu treize sous. Mon expérience a été arrêtée par un brave représentant de la force publique, l'agent n° 244 qui, sous ma perruque et ma barbe blanche, a flairé un malfaiteur. «Monsieur, m'a-t-il dit quelques instants après, marquait si mal; il avait l'air d'un bandit!»

Quelques instants de plus et j'aurais probablement aussi bien réussi que mes voisines, dont l'une avait fait cinquante-neuf sous et l'autre trois francs deux sous et la grand'messe n'était pas commencée!

Allons, ayons le courage de le reconnaître. Nous sommes volés, indignement volés. Continuons cependant à ouvrir nos porte-monnaies, alimentons le canal de la charité; mais, vite, vite, bouchons la fuite, sinon tout y passera.

Louis Paulian.

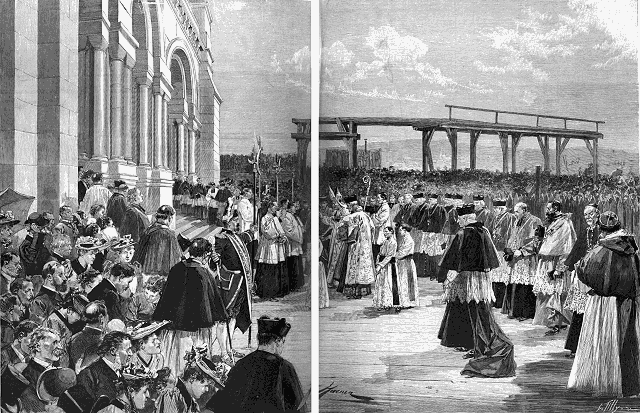

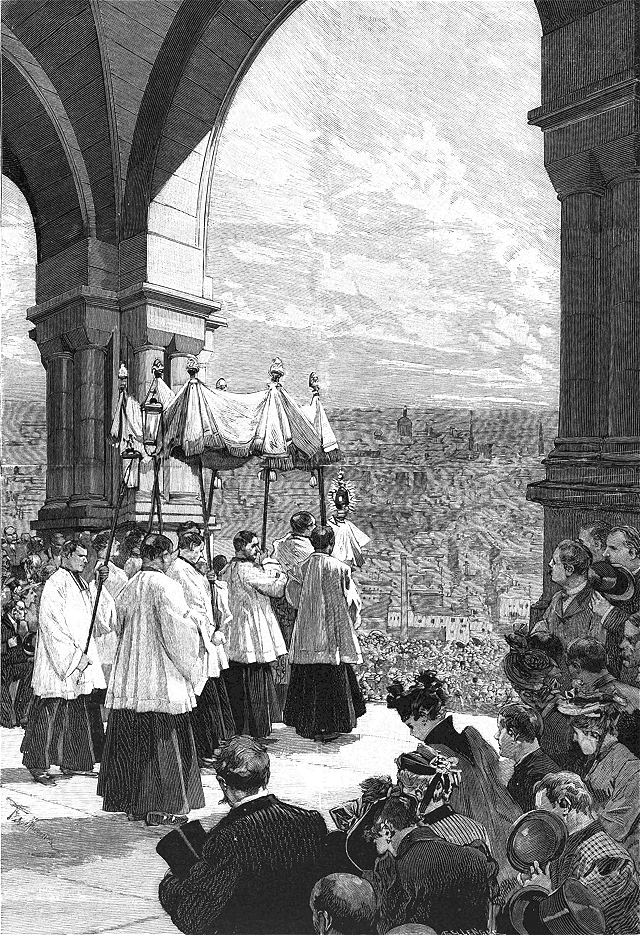

INAUGURATION DE LA BASILIQUE DU SACRÉ-CŒUR A MONTMARTRE,

bénédiction solennelle de l'église donnée par Mgr Richard,

cardinal-archevêque de Paris.

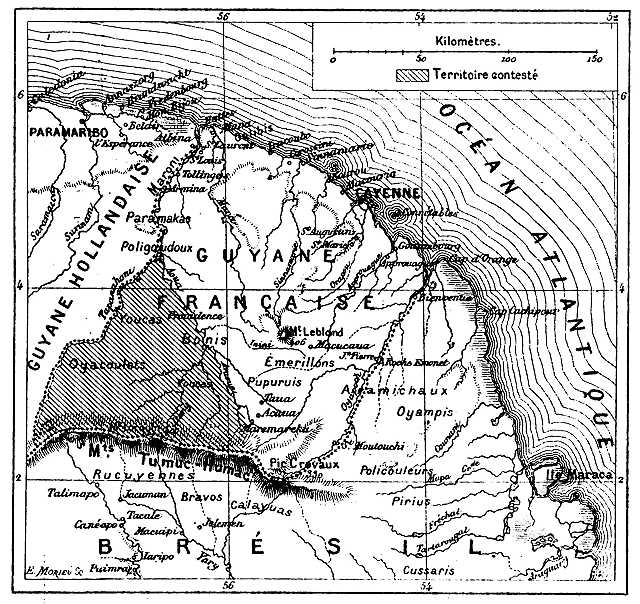

Carte du territoire contesté de la Guyane.

LA DÉLIMITATION DE LA GUYANE FRANÇAISE

Le conflit qui s'était élevé entre la France et les Pays-Bas au sujet de la délimitation des territoires que ces deux nations possèdent dans la Guyane vient de se terminer. Et dans notre dernier numéro, notre Histoire de la semaine a donné le résumé de la sentence rendue par l'empereur de Russie, à l'arbitrage duquel les deux gouvernements avaient décidé de s'en remettre.

La sentence du tsar a pour effet d'enlever à la France un territoire assez considérable puisque sa superficie équivaut à celle d'environ dix de nos départements: le lecteur s'en rendra compte en jetant un coup d'œil sur la carte que nous publions, et qui représente une partie de la Guyane hollandaise, une assez grande étendue du Nord du Brésil, et entre les deux la Guyane française tout entière.

Comme on le voit, la frontière du Brésil est nettement dessinée. D'une part, le fleuve Oyapock court du Nord au Sud depuis le Cap Orange, séparant la Guyane française d'une étendue de terrain qui a eu aussi son heure de célébrité et qui tire son nom du fleuve Counani; d'autre part, les monts Tumuc-Humac délimitent la frontière franco-brésilienne au Sud.

Il n'en est pas de même du côté de la Guyane hollandaise.

Si on se reporte à la région qui sépare les deux possessions française et hollandaise, on voit qu'elle est traversée par un fleuve assez important à son embouchure, le Maroni, dont le cours est perpendiculaire à la mer pendant les 160 premiers kilomètres de son trajet dans l'intérieur des terres.

Après avoir arrosé les territoires des nègres Paramakas, puis celui des Poligoudoux, le Maroni se divise en deux branches principales: l'une appelée Tapanahoni qui semble continuer la direction primitive perpendiculaire à la mer, l'autre connue sous le nom d'Aoua qui bientôt se subdivise elle-même en affluents moins importants, tels que l'Itany et l'Araoua. L'ensemble de l'Aoua et de ses affluents se détache du Maroni suivant un angle ouvert au Sud.

Cette disposition géographique que nous montre très bien la carte fait qu'il existe entre le Tapanahoni d'une part, l'Aoua et ses affluents de l'autre, un espace triangulaire dont ces deux fleuves forment les côtés, les monts Tumuc-Humac la base, et dont le sommet se trouve au confluent des deux fleuves. Cette sorte de presqu'île est habitée par les nègres Youcas, les Oyacoulets, les Bonis, et c'est elle qui est l'objet du différend que le tsar vient de trancher.

Nous pouvons, maintenant que la géographie de la région nous est connue, raconter très brièvement l'origine et les phases du différend.

Lorsque, vers la fin du dix-septième siècle, les Hollandais se fixèrent en Guyane, la France y était déjà établie depuis plus d'un demi-siècle.

Un traité intervenu en 1668 délimita les possessions respectives et choisit le fleuve Maroni comme frontière commune à cause même de la particularité que nous avons signalée plus haut, son cours perpendiculaire à la mer, ce qui égalisait le partage. Plus tard, on le sait, la Guyane fut prise à la France par le Portugal et lui fut restituée en 1817. Ce sont ces événements auxquels la décision du tsar fait allusion et sur lesquels elle s'appuie.

A cette époque, la région était peu connue, l'intérieur peu exploré, et ce n'est que bien plus tard que l'on découvrit la bifurcation du fleuve. Lequel des deux bras allait déterminer la frontière?

Il semblait tout naturellement que ce dût être le Tapanahoni qui, prolongeant presque directement le Maroni, maintenait cette égalité de division établie dès l'origine. Et de fait la chose ne fut tout d'abord pas sérieusement contestée, la géographie de l'époque en fait foi. Toutes les cartes, en effet, publiées soit en France; soit en Hollande, de 1739 à 1750 et jusqu'à nos jours, placent le territoire situé entre l'Aoua et le Tapanahoni dans la Guyane française.

Tout à coup, cependant, les Hollandais commencèrent à élever leur prétentions.

En 1801, une commission composée de quatre ingénieurs français et de trois hollandais fut nommée avec mission d'explorer la région.

Les Hollandais appuyaient leurs réclamations sur ce fait que, dans une délimitation qui comprend plusieurs fleuves, c'est le plus important de tous qui doit servir de frontière. Or il fut, paraît-il, établi que l'Aoua débitait 35,900 mètres cubes d'eau par minute, alors que le Tapanahoni n'en débitait dans le même espace de temps que 20,291.

Les conclusions de la commission donnent donc raison aux Hollandais. Mais elles furent contestées comme n'ayant pu être appuyées sur des recherches assez sérieuses, ayant été rendues difficiles par la nature même du sol, l'époque de l'année, la saison sèche, etc., etc.

La question en était là, et la région en litige serait peut-être, malgré son étendue et son importance, restée longtemps encore indivise, lorsqu'un facteur intervint, qui en doubla l'importance et la valeur. Ce facteur c'est l'or, dont la présence y fut révélée en 1870.

On voit sur notre carte qu'une grande partie du triangle contesté est occupée par les Bonis, riverains de l'Aoua et de l'Araoua. C'est précisément dans cette partie que sur les indications du grand chef des Bonis des recherches amenèrent en 1870 et 1877 la découverte des terrains exceptionnellement riches. Dans les premiers trous de sondage, le lavage des bâtées avait en effet donné jusqu'à 100 francs d'or avec pépites, et l'on avait pu recueillir dans un très court espace de temps et par des moyens tout à fait primitifs jusqu'à 50 et 80 kilos d'or.

La nouvelle ne tarda pas à s'en répandre et bientôt, de tous côtés, les chercheurs d'or accoururent. Ce fut une véritable invasion. Les nouveaux venus, sachant le territoire indivis, s'y installèrent comme chez eux, sans demander d'autorisation. Personne n'essaya d'y mettre obstacle, on les laissa faire, si bien qu'à un moment donné, le nombre des arrivants augmentant sans cesse, l'espace à exploiter se trouva trop petit.

De là des rivalités et des disputes quotidiennes qui ne tardèrent pas, grâce aux armes dont étaient munis les chercheurs d'or, à dégénérer en véritables batailles.

C'est alors seulement que les deux gouvernements français et hollandais crurent devoir intervenir. Des colonnes de troupes appartenant aux deux nations sillonnèrent le pays et en expulsèrent par la force les intrus, puis y établirent des postes de surveillance et d'occupation.

La question dès lors se posait d'elle-même, sérieusement cette fois: à qui appartenait en fait le territoire contesté?

D'un commun accord les deux gouvernements résolurent d'en référer à un arbitre. On sait le reste.

Le triangle compris entre les deux affluents du Maroni appartient donc aujourd'hui sans contestation à la Hollande et la frontière définitive suit depuis la mer le cours du Maroni jusqu'au territoire des Poligoudoux. Là elle abandonne le Tapanahoni, désormais en pays hollandais, pour descendre avec I'Aoua d'abord, l'Araoua ensuite, jusqu'à la source de ces deux affluents dans les monts Tumuc-Humac. Toutes ces parties sont teintées sur notre carte.

La sentence prononcée est naturellement sans appel. Elle donne raison, du reste, aux conclusions de la commission de 1861 au sein de laquelle, on s'en souvient, siégeaient quatre Français contre trois Hollandais.

Ce qui est plus piquant encore, c'est que l'étude approfondie de la question aurait été faite par le tsar, à ce que l'on assure, sur des documents que la Société hollandaise de Géographie lui a soumis, documents fournis à cette dernière par notre Société de Géographie de Paris qui ne pouvait les refuser, aux termes de son règlement.

La France a donc été condamnée deux fois par des Français.

La décision que l'empereur de Russie a rendue dans sa haute impartialité a été accueillie sans la moindre récrimination et n'a diminué en rien les sympathies réciproques des deux peuples.

Il y a là un précédent qui montre combien souvent des questions de nature à diviser les nations pourraient être réglées à l'amiable et sans laisser place à aucun ressentiment. Certes, l'arbitrage entre deux grandes puissances qui prétendent l'une et l'autre au premier rang est une utopie quand à présent irréalisable, mais ne devrait-il pas être la règle entre deux nations de forces inégales? La réponse n'est pas douteuse, du moins lorsque la solution du litige n'apparaît pas d'une façon absolument claire et précise.

La semaine parlementaire.--La discussion sur les tarifs douaniers continue à la Chambre et forme le fond de ses débats. Nous la laisserons se poursuivre, en attendant le résultat final, car, en somme, les divers orateurs qui se succèdent à la tribune reproduisent invariablement, pour chaque article, les mêmes arguments, selon qu'ils sont libre-échangistes ou protectionnistes. Il est à noter seulement que les protectionnistes les plus ardents comprennent qu'il leur faut abandonner quelque chose de l'absolutisme de leurs théories, quand il s'agit des matières premières. Sur ce point la commission et le gouvernement sont le plus souvent d'accord, et on peut espérer que, sous prétexte de venir en aide aux intérêts agricoles, on ne sacrifiera pas trop nos intérêts industriels.

Cette étude approfondie de la question économique laisse place de temps à autre à des intermèdes parlementaires, dans lesquels, le plus souvent, la question ouvrière, celle qui décidément tient à cœur tout le monde, joue le principal rôle.

C'est ainsi que nous avons eu un débat assez important et assez mouvementé sur l'interpellation de M. Basly, relative «aux entraves apportées par les compagnies industrielles au fonctionnement de la loi sur les syndicats ouvriers». D'après l'interpellateur, la qualité de membre d'un syndicat n'avait pas été reconnue à certains ouvriers, sous prétexte qu'ils avaient cessé de faire partie de la corporation qui, à l'origine, les avait délégués pour les représenter.

Le gouvernement, par la voix de M. Fallières et ensuite par celle de M. de Freycinet, a déclaré que la loi sur les syndicats permettait aux compagnies industrielles d'agir comme elles l'ont fait dans les cas qui ont été rapportés à la tribune; mais les deux ministres ont ajouté qu'il y avait peut-être avantage à modifier la loi elle-même, de façon à autoriser une interprétation plus large. Cette concession faite par le ministère n'a pas été du goût de certains députés du centre et le mot de «faiblesse» a été prononcé par un des membres qui composent ce groupe, M. de Choiseul. Sans entrer dans la question de savoir si le cabinet a eu raison ou non de donner une satisfaction aussi immédiate à l'interpellateur et au groupe radical au nom duquel il parlait, il est permis de constater une fois de plus, avec quelque regret, la facilité avec laquelle le parlement fait ou modifie les lois, en s'inspirant, non d'idées générales et bien assises, mais de circonstances particulières ou locales. Une loi n'a pas six mois d'existence, qu'elle revient soit à la Chambre, soit au Sénat, sous prétexte quelle a donné lieu à un incident non prévu, et en un tour de main la loi est supprimée, remplacée ou transformée de fond en comble. Cette manière de procéder est de nature à faire naître quelques doutes sur la solidité de la législation que nous crée le parlement pour l'avenir. Jadis les lois étaient inscrites sur le marbre et leur puissance venait de ce qu'elles passaient pour immuables. Cette tradition ne va pas avec les idées de perfectibilité qui dominent de nos jours et il ne faut pas s'en plaindre. Mais il ne faudrait pas non plus que l'on en arrivât à remplacer le marbre par du sable. A la loi éternelle, qui n'est plus de notre temps, il est dangereux de substituer la loi au jour le jour, c'est-à-dire sans lendemain, alors surtout que les projets soumis au parlement tendent à modifier du tout au tout notre organisation sociale.

--Toujours dans le même esprit, la Chambre a voté une loi proposée par M. Lagrange et un certain nombre de ses collègues dans le but d'étendre aux employés des entreprises de transport en commun l'article premier de la loi du 9 septembre 1818, limitant à douze heures la durée du travail dans les manufactures.

--Enfin, autre débat, intéressant également la classe ouvrière. Il s'agit de l'interpellation de MM. Dumay et Dreyfus sur les mesures prises par la compagnie du chemin de fer d'Orléans contre certains ouvriers, membres du syndicat professionnel. M. Yves Guyot, ministre des travaux publics, a fourni à ce sujet des explications desquelles il résulte que si la Compagnie a prononcé quelques révocations, elles étaient motivées par le manque de travail, mais qu'en somme, dans une pensée de conciliation, elle était disposée à reprendre les employés et ouvriers congédiés.

Cette affaire a donné lieu à une agitation assez vive, même en dehors du parlement, et un instant l'opinion publique a été vivement émue, car des bruits de grève ont circulé et on imagine quelle crise effroyable ferait naître un arrêt de la circulation sur les voies ferrées. Heureusement on n'en est pas arrivé à cette extrémité et après de nombreuses réunions dans lesquelles la question a été examinée par les intéressés avec un grand sang-froid, il faut le reconnaître--cette crise dangereuse a été évitée au pays. Mais il reste du débat cette impression que les syndicats ouvriers tendent à devenir plus que jamais une véritable puissance dans l'État: raison de plus pour déplorer que la loi définissant leurs attributions soit assez peu précise pour donner lieu à des difficultés d'interprétation qui, à un moment de surexcitation populaire, peuvent constituer un danger.

--M. Constans a déposé sur le bureau de la Chambre l'important projet de loi qu'il a préparé sur les retraites ouvrières. Nous en parlons plus loin et nous nous bornons à constater ici, encore une fois, que la question sociale domine toutes les autres dans les débats parlementaires. L'urgence a été déclarée, à la suite d'un incident violent, qui a failli amener l'exclusion temporaire de M. Déroulède. Mais, cette mesure de rigueur ayant donné lieu à trois votes consécutifs et reconnus douteux tous les trois, M. Déroulède a pu rester à son banc.

--Une proposition de M. Berger, tendant à concéder temporairement à la Société de l'Union des arts décoratifs l'emplacement du palais de la Cour des Comptes, a été renvoyée à la commission du budget. En vertu de cette proposition, il est entendu que le musée construit sur cet emplacement reviendra à l'État au bout de quinze ans.

La loi sur les retraites ouvrières.--La loi préparée par M. le ministre de l'intérieur a pour but de déterminer l'ouvrier, par les avantages qu'elle lui concède, à s'imposer volontairement des prélèvements sur son salaire, en vue de la constitution à une pension de retraite. Ces avantages sont relativement considérables: en effet, par le seul fait que l'ouvrier aura consenti à abandonner une somme minime sur sa recette que tienne, il obligera son patron et l'état à verser également à son profit une somme déterminée.

Voici l'économie générale de la loi:

L'ouvrier est admis à faire un versement quotidien de cinq centimes au minimum et de dix centimes au maximum. Si ce versement est effectué régulièrement depuis l'âge de vingt-cinq ans, âge initial fixé par le projet, pendant une période de trente années, le patron est tenu de faire au profit de l'ouvrier un versement égal à celui de ce dernier. Enfin l'État s'engage à compléter ce versement par une subvention égale aux deux tiers de celles de l'ouvrier et du patron réunies.

En vertu de cette combinaison, l'ouvrier aura droit, après trente ans, à une pension de trois cents francs, s'il a versé cinq centimes, et de six cents francs, s'il en a versé dix.

L'ouvrier qui, par chômage, maladie, ou toute autre cause légitime, aurait suspendu ses versements pendant cinq ans, sera admis à les reprendre sans être déchu du droit à la pension, mais à la condition que le service de cette pension sera reporté à cinq années plus tard.

La loi donne en outre à l'ouvrier la faculté de s'assurer, en vertu de certaines dispositions spéciales, de façon à garantir, en cas de décès, une pension déterminée à ses ayants droit.

En cas de maladie, l'ouvrier bénéficierait d'une pension de secours, dont le service serait couvert par le produit des pensions en déshérence, des dons et des legs, et enfin d'une contribution imposée aux patrons, à raison de dix centimes par jour et par ouvrier de nationalité étrangère employé.

Cette institution, si elle est consacrée par le parlement, imposera à l'État une charge assez lourde. D'après les calculs approximatifs auxquels s'est livré le ministre de l'intérieur, on peut prévoir que lorsque la loi sera en plein fonctionnement, c'est-à-dire trente ans après qu'elle sera devenue exécutoire, et en supposant que le nombre des titulaires de la pension soit de cinq millions et demi, la contribution de l'État sera de cent millions environ par année.

C'est là, on le voit, un vaste projet qui crée une innovation de grande importance, car il engage à la fois l'État et les particuliers. Maintenant qu'on reconnaît la nécessité d'aborder de front les questions qui intéressent la classe des travailleurs, il est bon que le gouvernement lui-même prenne l'initiative des lois qui doivent en assurer la solution. M. Constans à qui personne ne conteste les qualités de l'homme d'État s'est rendu compte de cette nécessité, et, comme il est en même temps jurisconsulte, il a tous les titres voulus pour défendre son projet devant le parlement.

L'Angleterre et la triple alliance.--L'opinion, vivement émue à la suite des révélations faites par M. Millevoye sur un accord de l'Angleterre et de l'Italie, n'est pas encore calmée. M. Millevoye, dans la lettre qu'il a adressée au Figaro et qui avait l'accent le plus évident de la sincérité, a rapporté, à ce sujet, une conversation qu'il avait eue avec le prince Napoléon et qui ne laisse aucun doute sur un fait historique, déjà connu d'ailleurs et signalé à plusieurs reprises, depuis quelques années. Le prince Napoléon a affirmé qu'il tenait de la bouche du roi d'Italie en personne que l'Italie était assurée du concours de la flotte anglaise, dans le cas où ses côtes seraient sous la menace d'une opération maritime.

Interrogé sur ce point à la Chambre des communes, sir James Fergusson, sous-secrétaire d'État aux affaires étrangères, a attesté qu'il n'y avait pas d'engagement ferme entre l'Angleterre et l'Italie. Et cela se comprend; en vertu du régime constitutionnel en vigueur de l'autre côté du détroit, le Cabinet ne pouvait signer un traité sans en saisir le parlement. Mais sir Fergusson a profité de l'occasion qui lui était offerte pour formuler des déclarations qui pouvaient elles-mêmes passer pour un engagement, tout au moins moral, et, en somme, les traités d'alliance peuvent-ils constituer, même quand ils sont signés, autre chose qu'un engagement moral? Or qu'a dit le leader du gouvernement en cette circonstance?

Ceci: «L'Angleterre veut le statu quo dans le bassin de la Méditerranée et elle est convaincue que l'Italie est sur ce point d'accord avec l'Angleterre; l'Angleterre croit fermement que l'Italie pourrait être attaquée par ses voisins, et dès lors le devoir de l'Angleterre serait de venir au secours de l'Italie, au cas où celle-ci se trouverait attaquée, particulièrement par mer.»

Il résulte de ce langage que les deux nations ont ou croient avoir des intérêts communs, d'où une entente tacite, sinon écrite.

Toutefois, il faut mentionner une note publiée par les organes officieux de Rome, et dans laquelle il est dit: «Les journaux ont reproduit une lettre de M. Millevoye sur les rapports italo-anglais, dans laquelle sont rapportées des communications qui auraient été faites à M. Millevoye par le prince Napoléon. Nous sommes autorisé à déclarer que ces communications, si tant est qu'elles aient été exactement entendues, ne représenteraient que des suppositions gratuites et personnelles du feu prince auquel elles sont attribuées.»

M. Millevoye n'a pas accepté ce démenti et, par une nouvelle lettre au Figaro, il a maintenu de la façon la plus formelle que le prince Napoléon tenait de la bouche même du roi les révélations qui font le sujet du débat.

Les événements du Chili.--Nous disions naguère que la guerre qui a éclaté au Chili entre les parlementaires et les partisans du président Balmaceda avait eu pour effet de créer dans ce pays deux gouvernements, en quelque sorte réguliers, ayant chacun son autonomie, sa constitution, son fonctionnement. Ce n'est plus la guerre civile, on dirait une guerre entre deux peuples différents.

On n'en peut trouver de meilleure preuve que le décret récemment rendu par le président de la république de Bolivie, et qui mérite d'être cité, car il constitue un document d'une réelle originalité.

«Considérant, dit ce décret, que, dans la guerre civile qui a lieu dans la république voisine du Chili, se trouvent organisés et constitués deux gouvernements en possession des hauts pouvoirs publics ainsi que de la force armée de terre et de mer, percevant et dépensant les revenus de l'État;

«Que les relations du gouvernement de Bolivie avec la Junte du gouvernement établi à Iquique sont rigoureusement nécessaires;

«Que le gouvernement de Bolivie doit sauvegarder les intérêts fiscaux et commerciaux de la nation, sans que cela affecte ni altère la stricte observation de la neutralité;

«Entendu le conseil des ministres, décrétons:

«Le gouvernement de Bolivie reconnaît comme belligérant l'excellentissime Junte de gouvernement, qui agit au nom et en représentation du pouvoir législatif du Chili, dans la guerre que celui-ci soutient avec le gouvernement de l'Excellentissime président de la république, qui agit au nom et en représentation du pouvoir exécutif.»

Voilà ce qui s'appelle tenir la balance égale.

Nécrologie.--M. Fréry, sénateur du territoire de Belfort.

M. Gaspard de Montaignac, administrateur en Cochinchine.

Le célèbre médecin homéopathe Frédéric Love.

M. Émile Templier, le plus ancien des associés de la librairie Hachette.

Le général de brigade en retraite Stefani.

Le général de brigade d'infanterie de marine Chanu.

Le général Sumpt, commandant l'hôtel des Invalides.

Le colonel Lebel.

Mme P. Magne, veuve de l'ancien ministre des finances.

M. Ellisen, consul général de Turquie à Paris.

INAUGURATION DE LA BASILIQUE DU SACRÉ CŒUR.--Bénédiction

solennelle donnée du haut du porche de l'église par Mgr Rotelli.

«Clamart», gagnant du Grand-Prix de Paris de 1891.

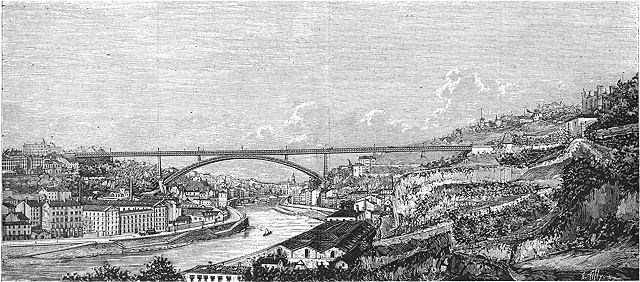

LYON.--Projet de pont monumental destine à relier les

deux collines de Fourvière et de la Croix-Rousse. D'après des documents

communiqués à «l'Illustration» par M. Myot.

Salle du Trocadéro: Israël en Égypte, oratorio de Haendel.--Théâtre-d'Application: Bien gardée, de Mme de Bovet.

La Société des grandes auditions musicales poursuit son œuvre importante. Elle veut nous faire connaître les ouvrages que ni les concerts ni les scènes lyriques ne peuvent nous faire entendre. L'année dernière elle jouait à l'Odéon l'opéra-comique de Berlioz, Béatrice et Bénédict. S'il faut le dire, ces représentations n'eurent pas grand succès; la partition était connue. Un duo et un trio restés célèbres ne parvinrent pas à sauver la soirée de l'indifférence du public. Je sais des gens assez mal intentionnés peut-être, que cette mésaventure ne chagrine pas outre mesure. Il y a dans ces soi-disant revendications une certaine attaque contre le passé, accusé d'ignorance ou d'injustice dans ses jugements sur ses contemporains; le passé n'est pas trop admis à se défendre.

Pourtant, il ne serait pas mauvais qu'on dit de temps à autre la vérité à son sujet. On veut qu'il ait été ingrat envers Berlioz: Berlioz le lui a assez reproché sans se souvenir du succès qu'il dut aux auditeurs de son temps. Que Benvenuto Cellini n'ait eu que quelques représentations, soit! que la Damnation de Faust ait été entendue d'une oreille distraite, je n'en disconviens pas; que les Troyens aient fourni une carrière des plus limitées, je l'avoue encore. Mais l'Enfance du Christ acclamée au Conservatoire prouve assez que le parti pris contre le compositeur disparaissait devant l'œuvre quand l'œuvre ne se séparait pas trop volontairement du goût du public d'alors. Je me souviens du succès que remportèrent les Troyens dans des belles pages qui soulevèrent toute la salle. J'avais eu, pour ma part, l'espérance qu'on lui répondrait et j'aurais voulu savoir enfin qui avait raison du public d'alors ou de celui d'aujourd'hui. La Société des grandes auditions, à qui revenait cette tâche, a craint d'entreprendre la révision de ce procès. Les Troyens restent donc à l'état de chose jugée. Très beaux en quelques-unes de leurs parties, fort ennuyeux dans leur ensemble. Notre éducation musicale a besoin d'être dirigée quelque temps encore vers l'ennui pour que nous puissions adopter cet ouvrage.

En attendant nous revenons aux anciens maîtres, et on nous ramène à cent cinquante ans en arrière, avec l'oratorio de Haendel, Israël en Égypte. Je ne voudrais pas désobliger la Société des grandes auditions dont l'entreprise, des plus louables, mérite de tout point d'être encouragée, mais, vraiment, je ne crois pas le public parisien fait pour subir ces grandes démonstrations de l'art. Que quelques amateurs se passionnent pour ces grands ouvrages, des plus curieux par leur archaïsme, je le comprends, je l'admets, et je suis avec eux en théorie; mais la foule! mais cette masse de spectateurs, qui demande non à être instruite, mais à être intéressée, passionnée! il faut prendre conseil de ses instincts et de ses goûts. Je ne voyais l'autre jour, au sortir du Trocadéro, que gens assez inquiets sur leurs jugements, et se tirant d'affaire par cette phrase banale: «C'est très intéressant!» Vous n'auriez pu les faire sortir de cette formule de politesse envers Haendel, dont il faut respecter le grand nom, la grande autorité. Je sais bien ce que chacun pensait à part soi, et ce que chacun n'osait dire; je le pense de même et je ne le dirai pas, mais je prie le lecteur de croire que mon silence ne lui cache pas ma pensée.

Voilà plus d'un siècle et demi qu'Israël en Égypte a été exécuté pour la première fois. Si le Messie, si Judas Macchabée, dégagent dans des morceaux superbes, dans des élans magnifiques, les formules lourdes, monotones, du maître dans un passé si lointain, l'oratorio d'Israël en Égypte n'a pas de ces bonheurs, de ces puissances, il reste dans l'uniformité des fugues, des imitations, des canons et des contre-points. L'école le tue; le génie pourrait le sauver, mais il l'abandonne. Et pas une flamme ne réchauffe cette atmosphère grise et froide. Il ne faut pas être injuste pourtant: de ces trente morceaux dont se compose l'oratorio émergent quelques belles pages, comme celles de l'air: «Alors de ces marais s'échappent les grenouilles, comme le duo des deux hommes: «Lui seul est le grand vainqueur»; comme le charmant duo des deux femmes: «Il est ma joie et ma félicité»; mais est-ce vraiment assez pour racheter les longueurs d'une telle séance?

La belle voix de Mme Deschamps-Jéhin a fait merveille dans cette vaste salle du Trocadéro qu'elle remplit tout entière. Mme Krauss et Mlle Boidin-Puisais ont été fort applaudies, bien que les morceaux qu'elles avaient à chanter fussent assez ingrats, mais ce public a bon goût dans la distribution de ses applaudissements. MM. Auguez et Manoury ont fait de leur mieux dans un duo rempli de vocalises surannées. Le ténor Lafarge s'est tiré sain et sauf d'un morceau qui par son style démodé aurait compromis le chanteur le plus sûr de lui-même. Quant aux masses chorales, elles s'agitent un peu inquiètes, et l'orchestre les conduit un peu hésitant. Il faut le dire aussi, les grandes machines musicales sont d'une exécution des plus difficiles et des plus dangereuses. Je ne crois donc pas qu'Israël en Égypte trouve chez nous le succès que le public lui fait en Angleterre. Je n'accuse pas nos voisins d'Outre-Manche, mais il faut avoir été initié de bonne heure à ces œuvres-là.

Voici la saison d'été venue, pour les théâtres du moins, bien que la pluie et le froid témoignent du contraire. Les salles de spectacle se ferment une à une. Les Folies-Dramatiques protestent contre cette abstention et donnent la Plantation Thomassin de M. Maurice Ordonneau qui a réussi grâce au jeu éternel du quiproquo. Nous ne parlons pas des théâtres comme les Bouffes qui, eux, ne fermeront probablement pas, Miss Helyett étant parvenue à deux cent-cinquantième représentation sans que le public paraisse fatigué de cette jolie pièce, si pimpante et si gaie, si réussie de tous points, musique et livret, et si gentiment jouée.

Le Théâtre-d'Application s'inscrit lui aussi contre cette grève. Il joue une chinoiserie en vers de M. Louis Artus: Clématite: une comédie en prose de M. Guy-Dopartz, la Butte, et un acte en vers de Mme de Bovet: l'acte a pour titre: Bien gardée. La pièce est ingénieuse, elle a le bon ton, l'élégance du dix-huitième siècle dans lequel le sujet se développe entre Lisette, le marquis, le chevalier et le vicomte; quant aux vers que débitent ces personnages poudrés, musqués, il est alerte et pimpant, cousin germain de cette fine prose bien connue des lecteurs de l'Illustration.

M. Savigny.

LES LIVRES NOUVEAUX

Oreilles fendues, par Gustave Guesviller l vol. in-12. 3 fr. 50 (Calmann-Lévy). Nous avons eu déjà l'occasion de signaler aux lecteurs de l'Illustration, qui ont pu d'ailleurs les constater par eux-mêmes, la franchise et l'agrément d'un recueil de nouvelles de M. Guesviller; nous retrouvons dans celui-ci les mêmes qualités que dans son aîné. C'est le monde militaire, mais ce monde très particulier du militaire rendu à la vie civile, du retraité, qui a fourni à l'auteur le thème de ses observations; nous y trouvons de la finesse, de l'ingéniosité, une gaieté de bon aloi, et, s'il faut le dire, pas trop de psychologie: cela repose.

La Mandoline, par Jean Sigaux. 1 vol. in-12, 3 fr. (Marpon et Flammarion, éditeurs).--Un joli titre sur de jolies nouvelles, et M. Jean Sigaux nous conte plaisamment l'histoire du choix qu'il en a fait. N'a-t-il pas là, dans son recueil, réunies et tendues sous sa main, la corde sentimentale, la corde héroïque, la corde philosophique? Rien de plus vrai, n'est-ce pas? Et ne les fait-il pas vibrer à sa fantaisie? Eh bien, voilà, et c'est à nous d'ajouter que, sous son doigt fort habile, le petit instrument, qu'on pourrait croire légèrement démodé parce qu'il est ancien, n'est pas sans charme, tant s'en faut, et qu'on s'arrête volontiers pour l'entendre. Qu'on écoute, ou qu'on lise en particulier Joanny, une trouvaille d'ironie comique, Vengeance de femme, un drame de passion des plus corsés, ma foi! le Paysan, un terrible appel aux souvenirs de la guerre, d'autres encore, le reste enfin: c'est une heure charmante à passer avec le plus aimable conteur.

L. P.

Poésies d'Hippolyte Lucas, avec une préface de M. Jules Simon et une notice historique. 4 fr. (Librairie des Bibliophiles).--D'Hippolyte Lucas, on connaissait plutôt le critique, le romancier, l'auteur dramatique que le poète, bien que son volume de vers Heures d'amour eût obtenu du succès. C'est que, nous dit M. Jules Simon, il faisait du théâtre, des romans, des nouvelles, des articles, dans les conditions communes, pour répandre ses idées, pour goûter le plaisir de partager ses jouissances avec les gens d'esprit et pour gagner de la réputation, tandis qu'il faisait des vers pour se donner à lui-même la joie d'exprimer ce qu'il sentait dans un langage qui donnait plus de charme à ses sentiments... C'est assez dire que ce fut un sincère. Ce fut aussi un tendre et un délicat. Ses œuvres, poétiques bien entendu, sont nées véritablement de son cœur. Les ciseleurs y trouveraient peut-être à reprendre, mais ils n'en contesteraient pas le sentiment vrai auquel elles doivent d'avoir conservé le charme et le parfum de la jeunesse.

Arrière-saison, par Paul Gué. 1 vol. in-12, 3 fr. 50 (Firmin-Didot).--Ce petit livre appartient à la Bibliothèque des mères de famille, c'est assez pour le recommander. Deux mots pourtant de sa philosophie, qui n'est pas sans portée, à savoir que l'homme le mieux doué de la terre, ayant du cœur et de l'intelligence, une conscience délicate, mais rêvant l'idéal et nourri de chimères et d'illusions, par cela seul qu'il manque d'une qualité bien humble, bien modeste, sans aucun éclat, le sens pratique, ne recueillera dans la vie aucune espèce de bonheur. Conclusion: prendre la vie telle qu'elle est, et savoir l'aimer comme elle est, sous peine d'avoir à se contenter, la vieillesse venue, des fleurs de la sagesse, fleurs d'arrière-saison. Bienheureux encore si cette consolation vous est réservée!

Au Plat d'Étain, par François Deschamps. 3 fr. 50 (Paul Ollendorff).--Une évocation du vieux Paris, aux entours de la rue Saint-Denis et de la grande Truanderie, où brillent aux yeux des passants les enseignes rivales du Coq d'or, du Plat de cuivre et du Plat d'Étain. Si le cadre nous reporte aux temps anciens, le tableau n'en a que plus de fraîcheur, et la printanière idylle entre Flore et son fiancé, la reconnaissance dramatique entre la mère et la fille, nous font passer par des émotions douces dont le charme contraste avec la familiarité des scènes bourgeoises qui se déroulent avec esprit sous la plume de l'auteur.

Remarié, par Jacques de Garches. 1 vol. in-12, 3 fr. 50 (Dentu, éditeur.) Ah! qu'on ne nous parle pas des seconds mariages!

L'amour qui les fait faire se couvre les yeux d'un triple bandeau et le mort ou la morte, du fond de son tombeau, appelle sur eux toutes les vengeances de son amour oublié. C'est ce qui arrive à ce malheureux Pierre Dorny qui, veuf, avec une jeune fille de dix-huit ans, s'éprend d'une jeune femme--un ange, bien entendu,--et l'épouse. L'ange était une aventurière qu'il surprend un jour avec son complice et chasse de sa maison. Cela pourrait être tout, mais ne voilà-t-il pas que, sur son chemin, l'horrible créature rencontre et subjugue à son tour, sans être connue de lui, le propre neveu de Pierre, qui oublie dans ses bras son adorable cousine à laquelle il était fiancé. Heureusement, Pierre veille, et justice sera faite, et les deux jeunes gens, débarrassés de ce démon de l'enfer, pourront s'épouser. On lira cette charmante nouvelle, une œuvre de début, croyons-nous, mais pleine de promesses.

Oeuvres choisies du chevalier de Bonnard, publiées avec une introduction, par Alexandre Piedagnel. 3 fr. 50 (librairie des Bibliophiles).--Appartient à la collection des Petits chefs-d'œuvre. Petits, en effet, mais chefs-d'œuvre tout de même: témoin cette première épître au chevalier de Boufflers que tout le monde connaît, qui fit sa réputation et qui la conserve encore. Heureux temps ou cinquante petits vers suffisaient à faire la réputation d'un poète! Il en faut davantage aujourd'hui. Dirons-nous qu'il en faut de meilleurs? Ou n'est-ce pas plutôt que l'on y cherche des qualités de pureté, de délicatesse, de grâce, d'élégance, dans lesquelles notre race aime à se reconnaître et qu'elle ne s'y retrouve pas?

Question d'hygiène sociale, par le docteur Jules Rochard, membre de l'Académie de médecine. 1 vol. In-16. 3 fr. 50 (Machette).--Recueil des articles parus depuis quatre ans dans la Revue des Deux-Mondes: six en tout: 1° l'Alcool, son rôle dans les sociétés modernes; 2° l'Acclimatement dans les colonies françaises; 3° l'Hygiène des villes et les budgets municipaux; la Maison de l'ouvrier; la Douleur; la Crémation. Envisagés au point de vue de l'hygiène et de l'économie sociale, ces articles n'ont rien perdu de leur actualité et retrouveront dans ce volume le succès qu'ils ont obtenu dans la Revue.

Les Morts pour la patrie, tombes militaires et monuments élevés à la mémoire des soldats tués pendant la guerre, chronologie historique des événements de 1870-1871 (l vol. chez l'auteur, 139, faubourg Saint-Honoré). Sous ce titre, M. de Lacroix, chef de bureau au ministère de l'Intérieur, Administrateur de la Société du Souvenir Français, vient de publier une brochure qui rappelle tout ce que le Gouvernement de la République, les départements et les communes ont entrepris pour honorer la mémoire des victimes de la guerre.

Ce patriotique travail constitue un résumé complet des événements militaires et politiques de 1870; on y trouve l'historique des tombes en France et en Allemagne, la description des monuments importants élevés dans les villes et sur les principaux champs de bataille, avec 16 photogravures qui en donnent l'exacte reproduction.

Cette publication, qui a été recommandée aux Préfets et aux Maires par circulaire ministérielle, a sa place marquée dans les bibliothèques municipales et scolaires; elle forme un recueil illustré qui peut être distribué comme prix aux élèves des écoles. Elle intéresse tous les Français et particulièrement ceux qui ont participé à la défense du pays.

Pauvre adorée, par Félicien Max (Alphonse Lemerre, éditeur, 23, 31, passage Choiseul).

Deux caractères de jeune fille absolument différents l'un de l'autre sont la trame sur laquelle est brodée: Pauvre adorée.

L'une d'elles, chaste, honnête, aimante, devient la victime de l'autre dont tous les mauvais instincts latents se dévoilent tout à coup. Le roman nous montre la chute de cette dernière.

La librairie Firmin-Didot vient d'inaugurer pour les Enfants, une heureuse innovation sous la forme d'un charmant recueil illustré paraissant toutes les semaines. Toutes les familles, en demandant un spécimen, tiendront à juger par elles-mêmes de cette nouveauté et à l'offrir à leurs enfants. Cette publication, à la fois volume et revue en miniature, se nomme la Bibliothèque de ma fille et de mon petit garçon.

Une élève de seize ans, par Ernest Legouvé, de l'Académie française. 1 vol. in-18, 3 fr. (J. Hetzel et Cie, éditeur).--L'instruction n'est pas l'éducation. Les lycées de jeunes filles, comme toutes les institutions qui s'adressent au grand nombre, à des tempéraments de tendances et de niveaux divers, ne peuvent donner que l'instruction. L'on y apprend beaucoup, trop peut-être; mais, comme le dit excellemment M. Legouvé, «on ne s'instruit pas avec ce que l'on apprend, mais avec ce qu'on s'assimile, et on ne s'assimile que ce qui est en rapport avec notre nature». Aujourd'hui, que le monde est si vieux, il est des choses qu'il faut savoir, pour la seule raison qu'on ne peut décemment les ignorer; quand il vous les a apprises, l'enseignement a accompli son office; l'instruction est faite, l'éducation reste à faire. Il ne s'agit pas, en effet, de savoir pour savoir, car un fait par lui seul, quoi qu'il soit, est d'un intérêt nul; il faut apprendre à penser, à sentir, à juger. L'émotion elle-même s'enseigne. Voilà ce qu'a compris M. Legouvé, voilà la lacune qu'il a voulu combler. Un livre de 100 pages ne peut certes tout dire, mais il peut indiquer un chemin, fixer une méthode; quelques exemples suffisent pour cela; M. Legouvé les a, dans ces avenantes causeries écrites dont il a le don et le secret, demandés à l'histoire, à la littérature, à la géographie; ce ne sont là que des indications de la voie à suivre; mais (pour parler la langue du jour) combien suggestives! quelles ingénieuses excitations il sait donner à la pensée par le développement de ce que renferme un mot, une phrase, une idée! Avec un tel maître on resterait élève à tout âge, toute la vie on apprendrait.

Dans notre dernier numéro, notre Histoire de la semaine a attribué par erreur à M. Pierre Laffitte la paternité d'un article sur Léon XIII et la question sociale, dont l'auteur est M. Paul Laffitte.

LA DÉCORATION DU PANTHÉON

La tâche la plus considérable et la plus difficile que l'administration des Beaux-Arts ait assumée depuis cinquante ans est la décoration picturale et sculpturale du Panthéon. La première, entreprise sous la direction de M. de Chennevières, touche à sa fin; la seconde entreprise par la direction actuelle commence à peine.