L'ILLUSTRATION

SAMEDI 10 JANVIER 1891

49º Année.--Nº 2498

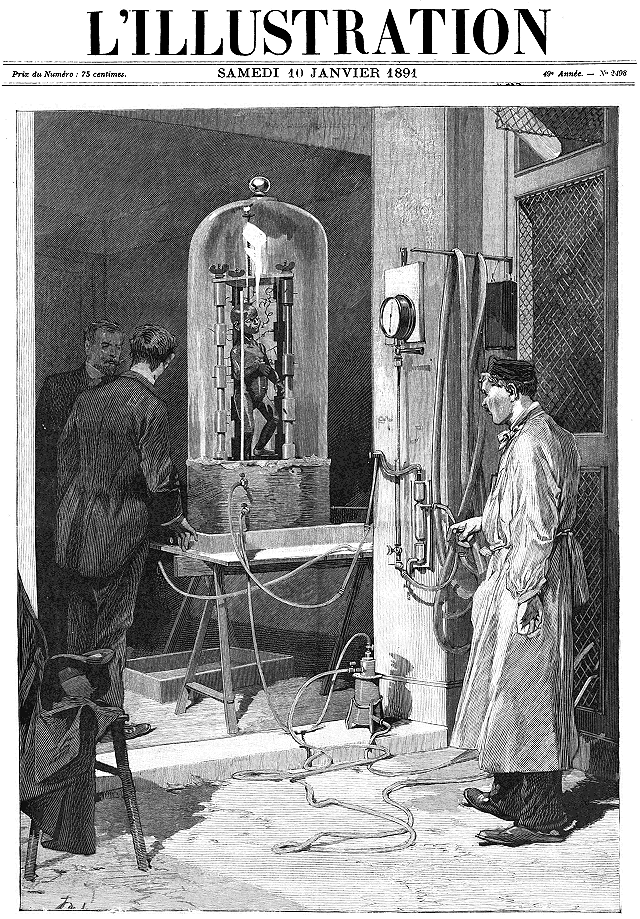

LA MÉTALLISATION DES CORPS

(Voir l'article explicatif page 40.)

N n'a pas, à mon avis, assez parlé de l'invention nouvelle du citoyen

Maxime Lisbonne. Après la Taverne du Bagne, où des garçons vêtus en

galériens servaient des chopes de bière aux consommateurs; après les

Frites Révolutionnaires, où des gamins costumés en gendarmes montaient

à cheval pour livrer des pommes de terre frites à la clientèle, voici

que M. Lisbonne fonde un établissement de pâtisserie, une fabrique de

brioches qu'il appelle les Brioches politiques.

N n'a pas, à mon avis, assez parlé de l'invention nouvelle du citoyen

Maxime Lisbonne. Après la Taverne du Bagne, où des garçons vêtus en

galériens servaient des chopes de bière aux consommateurs; après les

Frites Révolutionnaires, où des gamins costumés en gendarmes montaient

à cheval pour livrer des pommes de terre frites à la clientèle, voici

que M. Lisbonne fonde un établissement de pâtisserie, une fabrique de

brioches qu'il appelle les Brioches politiques.

C'est un railleur, M. Lisbonne, une sorte d'Aristophane en action. Il résume toute une époque dans une étiquette. Les Brioches politiques! on pourrait croire à une revue de fin d'année. Non pas, il s'agit de brioches authentiques, cuites à point, savoureuses, et qu'on peut manger en sortant du théâtre. Mais le titre est bon, il est bien trouvé.

Que de politiciens ont fait, sans le vouloir, des brioches, tandis que M. Lisbonne les fabrique en sachant très bien ce dont il s'agit!

Je souhaite, au début de l'année 1891, que M. Lisbonne soit le seul à nous donner des Brioches politiques. Ces brioches, c'est généralement le public qui les paye, sans les avoir commandées, et il les trouve presque toujours un peu lourdes. M. Lisbonne aura rendu un grand, un signalé service à son pays, s'il garde, à lui seul, la spécialité de ces brioches-là.

Les nouveaux sénateurs se garderont d'en fabriquer, j'espère. Ils ont fleuri, le dimanche 4 janvier, par un jour de dégel, et, n'y eut-il eu pour les saluer que la température plus clémente, ils eussent été les biens reçus. Le froid, qui tue les pauvres, commençait à ennuyer les gens riches, et, quand on ne fait point partie du club des Patineurs, on ne tient pas essentiellement à avoir l'onglée. Le dégel, ce bon dégel--qui sera peut-être remplacé par une nouvelle gelée lorsque paraîtront ces lignes--l'aimable dégel a été le bienvenu. Les Parisiens ont pu, sans craindre les engelures, aller acheter leurs journaux pour voir si M. de Freycinet était élu.

Il l'était, et glorieusement. La destinée de M. de Freycinet est d'être toujours élu, et, comme ministre de la guerre, de toujours vaincre. Heureux homme, dont on célèbre tous les succès en criant: Vive l'armée!

Et, les élections terminées, on a abordé un tout autre sujet de conversation: l'affaire Fouroux, la fameuse affaire depuis longtemps célèbre sous le titre du scandale de Toulon. Elle aura plus intéressé que l'affaire Eyraud qui finit, elle, par être un jouet de l'année, un petit joujou, une malle en fer blanc que débitent les camelots à dix centimes le bibelot. Il y a un secret pour ouvrir la malle et, le secret trouvé, on rencontre un petit bonhomme en plomb qui représente plus ou moins bien l'huissier Gouffé. Étrange post-scriptum d'un drame odieux: cet assassinat devenant une question à deux sous, dont s'amusent les enfants!

Le scandale de Toulon n'est pas encore passé à l'état de sinistre joujou. Il n'est encore qu'un sujet de conversation, un de ces thèmes courants qu'on met sur le tapis, ou plutôt sur la nappe, au dessert.

--Que pensez-vous de Fouroux?

--Quel est le rôle exact de Mme Audibert?

--Fallait-il le cacher ou fallait-il avouer?

--Avez-vous vu jouer une pièce qui est de Labiche, je crois, et qui s'appelle: Doit-on le dire?

Il est bien certain que peu de causes célèbres sont aussi intéressantes que celles-là. Tout procès où il y a un grand rôle de femme, comme dans une pièce bien faite, est dramatique et attachant.

Or, dans celui-ci, il y en a deux, et M. Fouroux a pu dire que c'est parce qu'il se trouvait entre deux femmes qu'il a été perdu.

Où ai-je lu que ce procès, du premier mot au dernier, tenait dans l'exclamation du maire de Toulon: Et ma position? Rien n'est plus vrai. C'est sa position qui l'a poussé; à la fameuse noyade du fardeau de Mme de Jonquières. C'est sa position qui l'a empêché de fuir, c'est sa position qui l'a désigné à ceux qui l'ont arrêté au milieu d'une représentation théâtrale. Il n'aurait pas été Monsieur le Maire, c'est à dire l'homme chargé de représenter la Loi et de donner l'Exemple, il n'eût pas regardé comme un lieu de salut le logis louche d'une sage-femme, il eût continué à aimer (puisque cela s'appelle l'amour), et la peur du scandale ne l'eût pas conduit à un scandale pire.

Je sais bien que c'est, au bout du compte, la morale de tous les jours, la simple morale des bonnes gens, qui triomphe:

--Voulez-vous éviter un scandale? Restez tranquille, et quand on fait des ménages, comme maire, on ne doit pas en défaire, comme homme!

C'est naïf, et, comme on dit dans les ateliers, c'est tout à fait coco, mais c'est plus sûr. Et l'amour, qui excuse tout, n'excuse pas les vilenies. D'autant qu'en ces affaires, l'amour moderne se double toujours d'une question de banck-notes. On ne prend pas seulement la femme d'autrui, on lui emprunte encore son argent. Le réalisme fin de siècle ne perd jamais ses droits dans ces drames de passion contemporaine. Le proverbe anglais peut se dire non seulement Time, mais Love is money.

Comme l'affaire Gouffé, ce drame de Toulon était, du reste, fortement escompté par le journalisme et le reportage. Les rois et les maîtres du monde, ces reporters, je vous dis! Ils nous font boire en piquette de verjus tout le vin de l'actualité. On ne peut plus mourir sans qu'ils s'en mêlent. Un romancier populaire, F. du Boisgobey, est-il transporté dans la maison des Frères de Saint-Jean de Dieu? Vite, un reporter se rend rue Oudinot et compte les oreillers qui soutiennent la tête du malade. Il nous décrit les angoisses du pauvre homme, paralysé, voulant écrire un roman et ne pouvant pas. Toute agonie devient publique. M. de Goncourt, qui nous donne les menus intellectuels des maisons où il dîne, a donné le ton. C'est le maître des maîtres, le reporter des reporters.

--Mon cher, me disait un de ces lévriers de l'actualité, il n'y a plus le rideaux pour nous maintenant!

Il n'y en a point, dans tous les cas, pour le pauvre du Boisgobey qui, paraît-il--c'est toujours le reporter qui parle--n'a d'autre consolation que le regard triste de son chien qui veille à ses côtés et couve son maître de ses bons yeux effrayés... Ah! les chiens! Charlet avait bien raison de les préférer. Au moins, ils n'écrivent pas d'interviews, les chiens, ils ne font pas de copie avec les derniers moments de leur maître paralysé!

On me dira que cette réflexion est naïve, mais je vous jure que j'éprouve quelque plaisir à la faire. La publicité devient une tyrannie. On serait presque tenté de dire la même chose de la charité.

Les cartons de quêtes affluent chez les bons célibataires comme moi qui se croyaient quittes avec un sac de marrons glacés envers les présidentes de five o'clock. Mais, pour quelques tasses de thé prises dans l'année, combien d'invitations à passer au comptoir de charité ou à glisser un louis sous une enveloppe! Les bals de charité sont à la fois le tourment et le charme de l'hiver.

C'est comme les dîners de compatriotes et d'anciens camarades. Ils sont nombreux plus que copieux. Les provinces s'entendent pour manger des plats du pays. Les Parisiens se groupent pour fêter ce parisien de Molière. Les lycées et collèges ont leur banquet annuel. Les corporations s'entendent pour festoyer en commun et boire à la prospérité de leur état, les médecins aux malades et les peintres à la vente en Amérique. Au fond, c'est le triomphe de l'indigestion.

Je ne sais quel médecin disait: «Je n'ai pas besoin de savoir s'il y a des bals masqués ouverts à Paris: je le vois.

--A quoi?

--Au nombre plus grand de malades qui entrent dans les hôpitaux.

Cela n'a l'air de rien, en effet, une nuit de fête à Paris, un bal de l'Opéra, une redoute travestie, mais la laryngite et la broncho-pneumonie, qui n'y sont pas invitées, s'y invitent elles-mêmes, et les nuits de bals se soldent par des recrudescences de souffrances.

Le vieux Guy-Patin disait déjà de son temps:

--Le carnaval est mon pourvoyeur!

Nous allons entrer dans ce Carnaval, ou du moins le premier bal de l'Opéra est annoncé. On a beau dire que c'en est fait de ces bals masqués, vous voyez qu'ils durent encore.

--On prétend, disait un bon provincial que j'écoutais naguère, on assure qu'il n'y a plus d'aventures au bal de l'Opéra. Quelle erreur! Moi qui vous parle, j'en ai eu une!

--Vraiment?

--Comme je vous le dis!

--Et laquelle?

--Oh! la plus simple du monde: je m'y suis marié!

Et comme on gardait autour de lui un silence discret et d'un respect modéré:

--Oui, marié, dit-il, et avec la plus honnête fille de Paris.

Il faut lui laisser son illusion. Mais, après tout, l'improbable est possible. Un philosophe parisien, grand amateur de statistique morale, a calculé qu'il se trouve une honnête femme sur cent au bal de l'Opéra. Oh! mais non pas seulement une honnête femme dans le sens courant du mot; non, une bonne mère de famille qui, par hasard, a eu la curiosité de cet inconnu. C'est cette honnête femme qu'il s'agit de trouver dans le tas bruyant et grouillant. Et ce n'est pas facile.

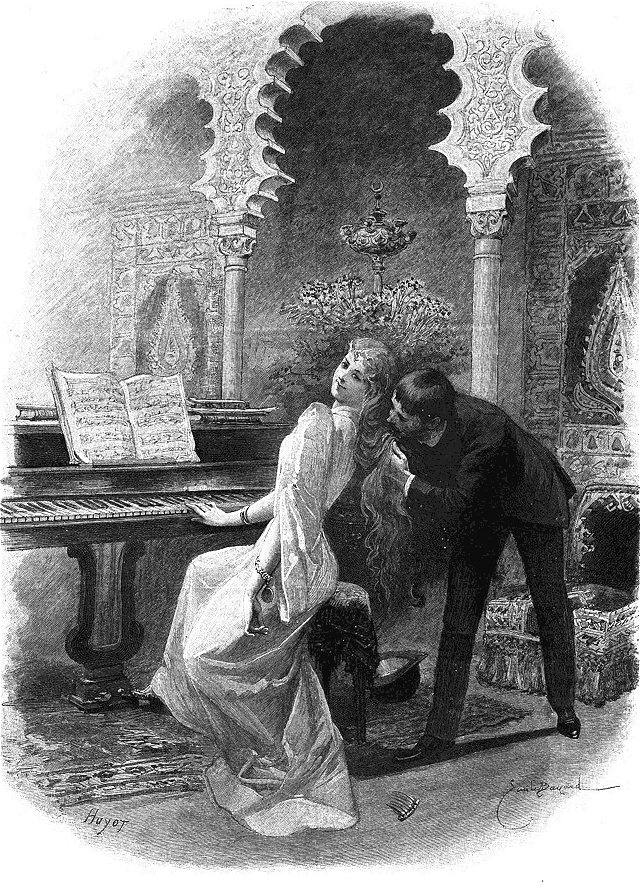

Mais si les provinciaux, les barons de Gondremarck étrangers et les tout jeunes, tout jeunes gens ont encore la superstition du bal de l'Opéra, les Parisiens s'en soucient fort peu et ils s'inquiètent beaucoup plus des grandes premières à l'horizon que des descendants des Clodoches ou des pas nouveaux de la Goulue, préceptrice de Mlle Réjane. Le Mage à l'Opéra et Thermidor à la Comédie-Française hypnotisent les curiosités bien plus sûrement que M. Liégeois hypnotiserait Gabrielle Bompard. Avoir une place pour le Mage! Obtenir un fauteuil pour Thermidor!

Il paraît que tous les comédiens de Paris s'intéressent au drame de M. Sardou plus qu'à aucune autre pièce. Et la raison en est bien simple: le héros (les journaux nous l'ont assez répété) le héros de l'œuvre est un comédien. A travers l'acteur La Bussière, tous les acteurs de la capitale pourront se croire des sauveurs. Ils avaient déjà leur saint: le comédien Saint-Genest; ils auront leur d'Artagnan. Il paraît que ce La Bussière fut, au 9 thermidor, le terre-neuve d'un tas de suspects. Il sauva la future impératrice Joséphine qui lui fit, par reconnaissance, une pension, ce qui n'empêcha point le brave homme de finir dans un asile d'aliénés.

Vous verrez qu'il se trouvera des gens pour dire que La Bussière n'a jamais existé ou qu'il n'a jamais sauvé personne. Mais les comédiens n'entendront pas de cette oreille-là et ils élèveraient un monument à La Bussière que je n'en serais pas étonné.

Un monument! Pourquoi pas?--Le drame de M. Sardou n'en sera pas moins le monument le plus sûr. Et voilà qu'on va parler du cabotin ignoré autant qu'on parlerait de César, d'Alexandre, d'Antoine ou de Cléopâtre. C'est un rude tremplin de renommée que le théâtre.

Ce qui n'empêche pas un comique de talent, mais de peu de voix--celui dont Augustine Brohan a dit: «Il parle trop bas. C'est un excellent comique pour chambre de malades»--de s'écrier de temps à autre:

--Ce qui me navre, c'est que rien de nous ne survivra!

Qu'il se console: il y a si peu d'acteurs qui ont réellement vécu!

Rastignac.

NOTES ET IMPRESSIONS

Les femmes s'élèvent plus haut que nous dans la grandeur morale, mais

tombent plus vite et plus bas dans les abîmes: elles ont plus de passion

et n'ont point d'honneur.

Octave Feuillet.

*

* *

La passion nous mène assez vite sans qu'on lui aide.

Octave Feuillet.

*

* *

L'espoir est comme le ciel des nuits: il n'est pas de coin si sombre ou

l'œil qui s'obstine ne finisse par découvrir une étoile.

Octave Feuillet.

*

* *

A mesure que la civilisation avance, la poésie décline.

Macaulay.

*

* *

C'est le sort habituel de ceux qui osent de ne pouvoir compter sur la

justice de leurs contemporains.

Jules Ferry.

*

* *

La coquetterie est l'art de marcher sur les frontières de la pudeur sans les franchir.

*

* *

Un journal est une chaire où l'on ne prêche que des convertis.

G.-M. Valtour.

LA SOCIÉTÉ PARISIENNE

LE MONDE FINANCIER

L'emprunt d'État qui marque le début de la nouvelle année met en lumière le monde de la finance. C'est le cas ou jamais de braquer son objectif et d'essayer de le photographier.

Nous sommes déjà bien loin du temps où les financiers avaient un quartier à eux (la Chaussée-d'Antin), des habitudes, des allures, une élégance à part, des préjugés particuliers, et où ils formaient une caste tout aussi distincte des autres, tout aussi fermée, dans son genre, que le faubourg Saint-Germain.

Sous la monarchie de Juillet, la société parisienne, fort embourgeoisée pourtant, était encore divisée par catégories, qui n'avaient pas la moindre velléité de se mélanger et de se confondre, et les hauts barons de la finance, cantonnés, par la force des choses, dans leur élément et leur milieu, imbus de certaines traditions, orgueilleux à leur manière, n'aspiraient pas plus à frayer habituellement avec l'aristocratie de naissance qu'ils n'en entrevoyaient la possibilité.

De nos jours, la situation est changée. Les plus opulents et Les plus influents d'entre eux, grâce à la transformation de nos mœurs mondaines, font partie intégrante de cette élite un peu vague qu'on est convenu d'appeler la société, et quelques-uns même, par leur luxe, par leurs relations, par leur notoriété, y tiennent le haut du pavé.

Tous, cependant,--singulière anomalie--n'appartiennent pas à la coterie la plus brillante et la plus en vue, ne participent point aux honneurs de la haute vie et, en dépit de leur grande fortune, ont une existence et des salons empreints d'un cachet spécial, constituant un groupe séparé, très-différent des autres fractions du high life.

C'est affaire de relief personnel, d'influence, de chic, de hasard et, bien souvent aussi, de goûts, de caractère et de tempérament. Il est des personnalités financières, que je pourrais citer, qui n'auraient qu'à vouloir pour figurer d'emblée au premier rang du monde élégant et fashionable et qui ne s'en soucient à aucun degré. Il en est d'autres, en revanche, qui mettent tout en œuvre pour y être admis et qui n'y parviennent qu'imparfaitement ou, tout au moins, péniblement.

Toutefois, le plus grand nombre, pour peu qu'il le désire et le recherche, fréquente aujourd'hui chez les duchesses, et y est traité sur le même pied que les gentilshommes de vieille roche, voire avec une nuance parfois assez marquée de déférence, de courtoisie et d'attentions. La ligne de démarcation est, en tous cas, complètement effacée, et l'on peut dire hardiment que, désormais, la fusion est accomplie.

Mais, de ce que le monde financier est actuellement au niveau des autres, de ce qu'il s'amalgame et fait en quelque sorte corps avec eux, il ne s'ensuit pas qu'il ait cessé d'exister ni qu'il ait entièrement perdu son individualité et sa couleur. Il a, au contraire, une physionomie propre, une tournure d'esprit, des façons, des idées qui lui appartiennent, qui se retrouvent dans l'intimité et qui, en dehors du grand tourbillon mondain auquel il se mêle, en font un tout original et relativement homogène.

Il renferme, en outre, des personnalités saillantes, qui occupent une place assez importante sur la scène parisienne et qui méritent d'être signalées.

LES PRINCES DE LA FINANCE

C'est leur ensemble qui compose ce que, dans le langage des affaires, on désigne sous le nom de haute banque. Les uns comptent parmi les illustrations de la société juive, dont j'ai parlé dans un de mes précédents articles; les autres, qui ont eu pour point départ et pour principal appui un noyau de protestants rigides et laborieux, en majorité d'origine étrangère, sont venus de différents points de l'horizon, et sont arrivés par des voies diverses au faîte de la prospérité et des grandeurs. C'est de ces derniers seuls que j'ai à m'occuper ici.

Aucune féodalité n'a jamais été plus puissante, plus hautaine et plus exclusive que celle de la haute banque. C'est peut-être le seul milieu où, présentement, l'on trouve une hiérarchie bien établie et des usages aristocratiques invétérés. Non pas assurément que, pour y être reçu, il soit nécessaire de prouver trente-deux quartiers de noblesse; mais il faut, si l'on est banquier ou homme d'affaires, être classé dans la première catégorie, ne participer qu'à des entreprises d'un certain ordre et avoir une réputation d'honorabilité financière solidement établie.

Autant les princes de la finance se montrent faciles et accueillants envers les oisifs jouissant de quelque notoriété, autant ils sont méticuleux, difficiles et intransigeants en ce qui concerne la fréquentation de leurs collègues ou de ceux d'entre les financiers qu'ils considèrent, à tort ou à raison, comme leurs inférieurs.

Les Hottinguer, les Mallet, les Pillet-Will, les André, sont encore moins accessibles au commun des mortels de la finance que les plus grandes maisons du noble faubourg et rien n'est plus curieux, dans ce siècle égalitaire, que de voir le prestige extraordinaire que ces grands Pontifes de l'argent ont conservé aux yeux des humbles de leur corporation. Disons, pourtant, pour être juste, qu'ils ne le doivent pas seulement au chiffre imposant de leur fortune, au pouvoir dont ils disposent par ce fait, et que leur droiture, leur correction, leur dignité, y sont aussi pour quelque chose.

La famille des Hottinguer est une véritable dynastie.

Ils sont six, ni plus ni moins, tous membres du Jockey-Club, tous très lancés, très répandus et très bien placés dans le monde.

Leur chef, le baron Rodolphe, a été un des fringants cocodès du second empire. Aujourd'hui marié, il se consacre tout entier à son intérieur, à la haute direction de ses importantes affaires et aux réceptions mondaines, pour lesquelles il a un goût très accentué. Devenu aussi paisible et sérieux, je dirai presque aussi taciturne, qu'il était jadis gai et en train, il a pris dans son extérieur un je ne sais quoi de froid et de guindé derrière lequel il dissimule un fonds de bonhomie, de cordialité et de bonne camaraderie, que les années n'ont point entamé.

Ses dîners, triés sur le volet avec un soin et une préoccupation de l'élégance que d'aucuns trouvent excessifs, sont des plus brillants et des plus courus. Il n'y a que la fine fleur de la crème qui y soit priée. J'ajoute que la baronne, toujours très belle et l'une des femmes les plus aimables qu'il soit possible de rencontrer, fait les honneurs de son magnifique hôtel avec une grâce captivante et contribue plus que tout le reste à l'éclat exceptionnel de son salon.

Le comte Pillet-Will est le contemporain du baron Hottinguer, dont il a été, dans sa jeunesse, le compagnon de plaisirs. Il est, lui aussi, de souche protestante; mais, par suite de l'abjuration de son père au catholicisme, il est né catholique et on le dit catholique fervent.

Très absorbé par l'administration de capitaux considérables, éloigné du monde depuis un certain temps par des considérations d'ordre privé, il a un peu restreint son train de maison, naguère des plus somptueux, raréfié surtout ses soirées et ses dîners, et il occupe la plus grande partie de ses loisirs en allant au Jockey-Club, où il est l'un des membres les plus actifs du comité.

Les Mallet, les André, les Girod, représentent, en ce moment, la banque protestante pure et, bien qu'ayant une existence très fastueuse et très large, ne prennent pas une part bruyante au mouvement mondain.

M. Alfred André, qui est une autorité et une puissance dans le clan de la religion réformée, est également un des deux ou trois piliers les plus solides et les plus considérables de la haute banque.

Quant à M. Edouard André, dont la position de fortune est hors de pair, il n'a jamais été dans les affaires. Après avoir servi dans la garde impériale, il est rentré dans la vie privée, a été nommé député sous l'empire et a épousé, comme on sait, Mlle Jacquemard. Les fêtes qu'il a données, à diverses reprises, dans son habitation princière du boulevard Haussmann ont eu trop de retentissement pour qu'il soit nécessaire d'y revenir.

A ce groupe se rattache M. Michel Heine, qui n'a d'israélite que le nom et dont la charmante fille, après avoir été duchesse de Richelieu, s'est remariée récemment avec le prince souverain de Monaco.

Le frère aîné de M. Michel Heine, M. Armand Heine, un bourru bienfaisant, mort depuis plusieurs années, a laissé, de son côté, une fille pleine d'esprit, de distinction et de mérite, qui a épousé, l'an dernier, un jeune et sémillant député, bien connu sur le turf, M. Achille Fould.

Que dire de M. Ed. Joubert, de M. Blount, du baron de Soubeyran, de M. Germain, de M. Donon, etc., etc., qui tous, à des degrés divers, doivent être catalogués dans le livre d'or--c'est bien le cas de le dire--dans l'almanach de Gotha du monde de la haute finance?

M. Joubert, une physionomie sympathique s'il en fut, un esprit éminent, un cœur généreux, qui a fait bien des ingrats, est très lancé dans les régions les plus huppées et les plus en vue, où il est fort goûté et fort apprécié. C'est le financier swell. Son fils est fiancé à Mlle de Chevigné.

M. Blount, un type accompli de galant homme et d'aimable vieillard, un Anglais de la bonne école, a été de tout temps choyé et estimé par ce qu'il y a de plus pur et de plus chatouilleux dans la bonne compagnie. Son fils s'est allié à Mlle de la Rochette, fille de feu le célèbre sportman.

Le baron de Soubeyran a, par sa femme, Mlle de Saint-Aulaire, un pied dans l'aristocratie de naissance. Froid, sec, gourmé, mais poli et de façons excellentes, il a le masque et la tournure d'un diplomate plutôt que d'un banquier. Trop occupé et trop préoccupé pour aimer le monde, il reçoit peu et ne fait que de courtes apparitions dans les salons en vogue.

M. Germain est encore plus un homme politique remarquable qu'un financier de haute volée. Par ses relations et sa manière de vivre, il appartient dans une égale mesure à ces deux branches de la société.

Enfin, M. Donon, très âgé, s'est confiné dans les joies de la famille. Il a fait de sa fille une comtesse en la mariant avec M. de Kergorlay et il se perfectionne paisiblement dans l'art d'être grand-père.

LES BANQUIERS

Je veux désigner par là tous les chefs de maisons de banque et grands spéculateurs professionnels, quels qu'ils soient, qui ne peuvent pas prétendre à être inscrits sur la liste des princes de la finance.

Le nombre en est grand, les variétés infinies et les bornes dans lesquelles ils sont renfermés malaisées à tracer. Ils se voient beaucoup entre eux avec autant de tenue et d'étiquette, mais avec plus de luxe et de profusion que la plupart de ceux qui ont la prétention de donner le ton à la société parisienne et s'amusent davantage que qui que ce soit.

En outre, ils vont, quand bon leur semble, et selon les conditions personnelles dans lesquelles ils se trouvent, un peu partout, sauf, peut-être, chez les sommités de la haute banque, et ils rivalisent constamment de faste et d'élégance raffinée.

Le milieu qui a pour centre et pour pivot M. et Mme Gaston Ménier, les Laveyssière et quelques autres, personnifie ce genre de société. Nulle part il y a plus de jolies personnes, plus de ravissantes toilettes, plus de recherche et de confortable, plus d'animation et d'entrain.

Je citerai aussi, dans le même ordre d'idées, M. et Mme de Werbrouck. Cette dernière, née princesse Souzo, joint aux charmes corporels une grande originalité dans l'esprit et une amabilité qui ne se dément jamais.

LE MONDE DE LA BOURSE

En d'autres termes, la compagnie des agents de change, des coulissiers, des intermédiaires en général et de tout ce qui gravite dans leur orbite.

Je ne sais pourquoi, les membres de cette corporation, qui renferme beaucoup d'individualités puissamment riches, d'un niveau social élevé et d'une parfaite distinction, tels que furent les Moreau, les Dreux, les Mahon, les Dutilleul, tels que sont les Hart, les Giraudeau et une foule d'autres, fraient peu ou point avec les banquiers.

C'est une tradition qui remonte à une époque fort éloignée et qui s'est maintenue, sans qu'on en comprenne très bien la raison d'être.

Toujours est-il que c'est là une coterie à part, d'un caractère tranché, d'une composition spéciale, et qui, tout en ne le cédant en rien, comme faste et comme élégance, à celle de la Banque, s'en différencie par certaines nuances et, surtout, par les attaches professionnelles de ceux qui en font partie.

A vrai dire, je ne crois pas que cette classification subsiste bien longtemps. Elle est, sans qu'il y paraisse, en train de s'effacer comme toutes les autres, et rien ne me surprendrait moins que de la voir cesser prochainement.

Qui vivra verra.

Tom.

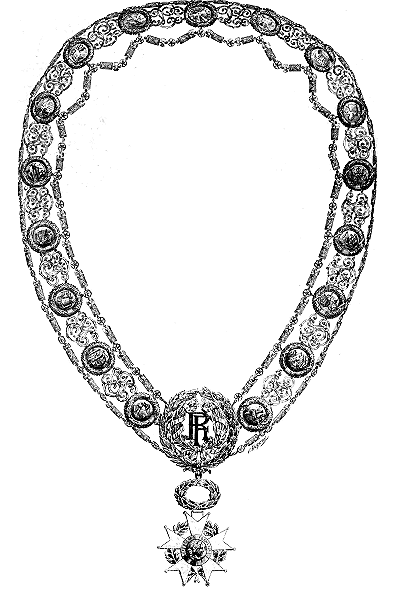

LE GRAND COLLIER DE LA LÉGION D'HONNEUR

L'Ordre national de la Légion d'honneur comporte, on le sait, comme insigne, une croix à cinq branches double: d'argent pour les chevaliers, d'or pour les grades supérieurs, elle est attachée par un sumple ruban pour les premiers, et par un ruban surmonté d'une rosette pour les officiers; les commandeurs la portent en sautoir: les grands officiers, sur le côté droit de la poitrine, sous forme de plaque ou étoile en argent diamanté, et les grands-croix, suspendue à un large ruban en écharpe passant sur l'épaule droite.

Mais il existe encore un autre insigne, unique celui-là, le grand collier, qui personnifie et représente en quelque sorte l'ordre tout entier, et ne peut être porté que par le chef de l'État en raison même de sa fonction, et parce qu'elle le constitue en même temps chef souverain et grand-maître de l'ordre.

C'est c'est ce collier de la Légion d'honneur que nous reproduisons ici d'après le dessin original et officiel du bijou qui existe dans la salle du conseil de l'ordre à la Grande-Chancellerie. Au bas du document on lit: «Vu et approuvé, le 11 juillet 1881, Jules Grévy», et au-dessous: «Pour exécution, général Faidherbe».

Comme l'indique cette date le grand collier n'existait plus depuis la chute de l'empire, sous la présidence de M. Grévy, il fut reconstitué sur le modèle actuel par le bijoutier de l'ordre.

Le bijou est en or massif ciselé. Il se compose de deux rangs de faisceaux consulaires séparés entre eux par des étoiles, et entre lesquels courent dix-sept attribut différents, enfermés dans des couronnes de chêne et laurier et représentant les arts, les sciences, l'agriculture, le commerce, l'industrie, etc..., etc.; ces attributs sont séparés eux-mêmes les uns des autres par les lettres H. P. entrelacées (Honneur et Patrie).

L'ensemble forme un collier dont les deux extrémités inférieures viennent se rejoindre sur une double couronne de chêne, laurier et palmes enrubannées, contenant à son centre le monogramme R. F. A la double couronne pend la croix réglementaire. Ce bijou a coûté dix mille francs.

Il doit servir au chef de l'État dans les grandes cérémonies et se transmet à son successeur. La remise lui en est faite officiellement par le grand-chancelier lui-même. Le grand collier de la Légion d'honneur n'est donc pas l'insigne d'un grade personnel, il ne confère aucun privilège, ne comporte aucun traitement.

Ajoutons que dans la pratique le président de la République ne met

jamais le grand collier qui ferait d'ailleurs un singulier effet sur

l'habit noir et ne se comprend guère qu'avec le grand manteau d'hermine

d'un souverain En grande cérémonie, le Président porte l'insigne de

grand-croix, qui lui appartient en propre, dont il est et dont il reste

de droit titulaire, même lorsqu'il est descendu du pouvoir. C'est ainsi

que parmi les 70 grands-croix actuels l'almanach national contient les

noms de M. le maréchal de Mac-Mahon, qui l'était d'ailleurs bien avant

sa présidence, et celui de M. Grévy.

Hacks.

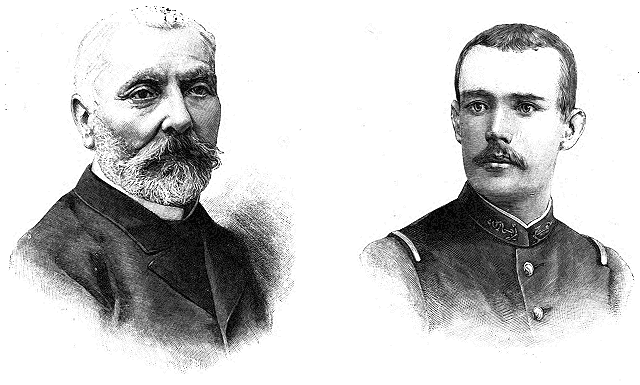

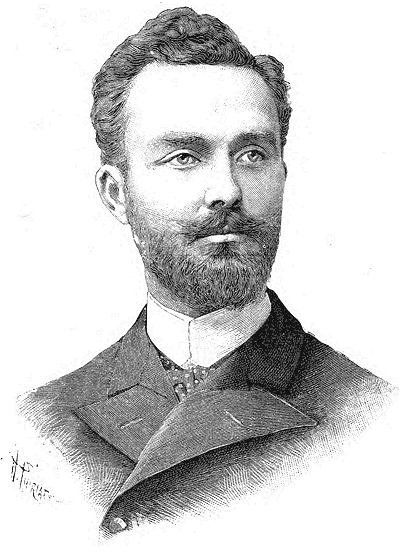

L'AMIRAL AUBE D'après une

LE LIEUTENANT PLAT

photographie de M. Pirou.

tué au Tonkin le 13 novembre 1890.

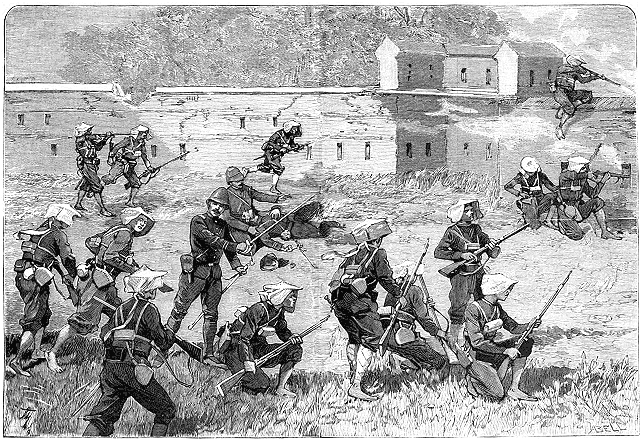

AU TONKIN.--Mort du lieutenant Plat, de l'infanterie de

marine, à la prise de Long-Sat.

VOYAGE SUR LA PLANÈTE MARS

Suite.--Voir notre dernier numéro.

III

Les canaux sont quelquefois complètement invisibles, dans les meilleures conditions d'observation. Cela paraît arriver de préférence vers le solstice austral de la planète.

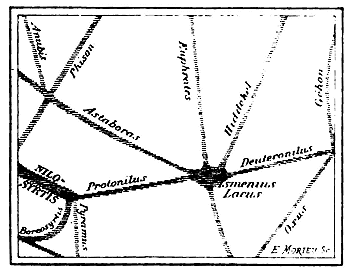

Leur largeur est très différente. Ainsi le Nilosyrtis mesure quelquefois 5° ou 300 kilomètres de largeur, tandis que d'autres mesurent moins de 1° ou 60 kilomètres.

Quelques-uns sont d'une immense longueur, plus du quart du méridien, plus de 5,400 kilomètres.

Tous changent de largeur.

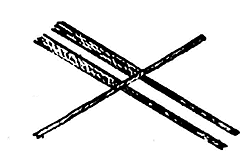

Tous, ou presque tous, se dédoublent.

C'est le procédé de ce dédoublement qui est encore le plus curieux. En deux jours, en 24 heures et quelquefois moins, la transformation est opérée, et simultanément sur toute la longueur du canal. Quand la transformation va avoir lieu, le canal, jusque-là simple et net comme une ligne noire, devient nébuleux, plus large qu'il n'était. Puis cette nébulosité se transforme en deux lignes droites parallèles, comme si une multitude de soldats dispersés s'étaient tout d'un coup, à un signal donné, rangés sur deux colonnes. La distance entre les deux canaux parallèles résultant de la gémination est en moyenne de 60° ou 360 kilomètres.

Elle n'est quelquefois que de 3° ou 180 kilom. pour de petits canaux très minces; quelquefois, au contraire, elle s'élève à 10°, 12° et même davantage, c'est-à-dire à 600, 700 kil. et plus, pour des canaux longs et larges.

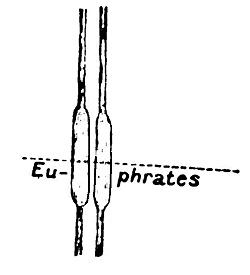

Quand un canal double est coupé en deux sections par un autre canal, si l'une des bandes est plus large ou plus intense d'un côté de l'intersection, l'autre bande le sera aussi, comme le montre la figure ci-après.

Fig. 11.

Si l'une d'elles est très mince ou peu visible d'un côté de l'intersection, il en est de même de l'autre, et dans ce cas il arrive parfois que l'une des deux manque complètement et que le canal paraît double d'un côté et simple de l'autre.

Le canal transversal agit donc sur le premier.

Quelquefois les deux lignes sont régulières et leurs axes parfaitement parallèles, mais le tout est entouré d'une espèce de pénombre. En général, au contraire, les deux lignes sont tracées avec une régularité absolue et offrent une netteté toute géométrique. Il y a plus, le dédoublement d'un canal fait disparaître les irrégularités qui auraient pu exister dans un canal simple, et même des canaux sensiblement courbes donnent naissance à des géminations parfaitement droites, comme il est arrivé pour la Jamuna en 1882 et pour la Boreosyrtis en 1888.

L'aspect d'une gémination change souvent suivant les époques. En 1882, par exemple, deux bandes de l'Euphrate montraient une sensible convergence vers le nord, tandis qu'en 1888 les deux bandes étaient équidistantes tout du long. L'intervalle entre deux bandes varie également ainsi que la largeur de ces bandes, suivant les années.

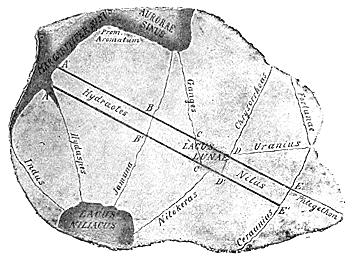

Fig. 12.--Lac formé par l'intersection de plusieurs

canaux.

Fig. 13.

Fig. 14.

Aux points d'intersection où les canaux, simples ou doubles, se rencontrent, on remarque souvent une tache qui donne l'idée d'un lac. L'aspect de ces nouds change d'une manière analogue à celle des canaux. Lorsque les canaux qui, aboutissent à un nœud sont tous invisibles, le nœud est invisible aussi, ou s'annonce tout au plus par une ombre légère et diffuse. L'apparition des canaux, simples ou doubles, donne naissance à une tache confuse, qui parfois se dédouble dans la direction du canal le plus fort. Ainsi, par exemple, en 1881, le canal Protonilus, qui est coupé par l'Euphrate, était double et épais; le lac Isménius, formé par cette intersection, s'est montré sous l'aspect de la fig. 13. En 1888, au contraire, après la gémination de l'Euphrate, ce lac a offert l'aspect de la fig. 14.

Ensuite il reprit sa forme ovale habituelle.

Un phénomène identique a été observé sur le lac de la Lune en 1879 et 1882.

Si nous admettons ces observations--et il paraît difficile de s'y refuser--nous devons en conclure que tout cela est fort variable. La cause productrice de ces géminations n'opère pas seulement le long des canaux, mais encore sur des taches de forme quelconque, pourvu qu'elles ne soient pas trop vastes. Cette cause paraît étendre sa puissance même sur les mers permanentes. Nous en avons eu une nouvelle preuve cette année par le dédoublement horizontal du rivage dessiné fig. 15.

Cette tendance à diviser un espace sombre par une bande jaune se manifeste aussi par la production d'isthmes réguliers qui se forment en certains endroits de l'hémisphère boréal de la planète.

Fig. 15.

Ces variations ont un rapport avec les saisons. Considérons encore, par exemple, celles que M. Schiaparelli a observées sur le grand canal Hydraotes-Nilus. Lorsque ce grand canal est double, et se présente sous l'aspect de la fig. 15, on voit qu'il est traversé d'abord en B par la Jamuna, ensuite en C par le Gange, en D par Chrysorrhoas et en E par un quatrième, qui tous d'ailleurs changent aussi de largeur et deviennent doubles en certaines époques. Voici le procédé du dédoublement de ce grand canal.

En 1879, l'équinoxe de printemps est arrivé sur Mars le 22 janvier. Un mois auparavant, le 21 décembre, le Lacus Lunæ s'assombrit et s'agrandit.

Fig. 16.--Lac double formé par l'intersection de canaux

dédoublés.

Le surlendemain, 23 décembre, il prend la forme d'un trapèze CC' DD' formé par quatre bandes noires; au milieu, l'île est bien définie et de la couleur jaune ordinaire; Nilus est simple dans la direction D' E'. Le 26 décembre, il est double, les deux traits parfaitement égaux, mais moins larges et moins sombres que les deux côtés du Lac de la Lune.

Les observations relatives à ce procédé de dédoublement sont reprises au retour de la planète, en 1881. Cette année le même équinoxe est arrivé le 9 décembre. Le Lac de la Lune ainsi que le Gange sont bien marqués; le Nil est simple, rien en C D. Le 11 janvier, il devient double; le 13, il en est de même du Gange; le 19, le Lac de la lune a repris la forme trapézoïdale avec son île jaune au centre. Le 23 février, Hydraotes est doublé dans la section Bc B' c', mais reste simple dans la section AB (fig. 16).

Fig. 17.--Canaux dédoublé? et élargis sur tout leur

parcours.

Ces curieuses constatations sont reprises en 1886. Le 27 mars. Hydraotes et Nilus sont vus clairement doubles, comme le montre la fig. 17; les deux bandes sont très larges (environ 4° ou 240 kilomètres), d'une couleur rougeâtre plus foncée que le fond jaune environnant; leur intervalle est de 9° ou 10°. Nilokéras, que nous avons vu mince comme un fil sur la fig. 15, est très large et aboutit à un gros point noir placé en C'. Les autres canaux: Hydaspes, Jamuna, Gange, Chrysorrhoas, Fortuna, sont visibles, mais aucun d'eux ne paraît double, le 31 mars, solstice boréal.

Ces variations montrent une certaine suite régulière. Elles sont d'ailleurs certaines et incontestables.

IV

Tels sont les faits qui viennent d'être observés sur la planète Mars. Nos lecteurs les connaissent maintenant avec précision. Ce ne sont point là des conceptions imaginaires, mais des observations authentiques, et peut-être même aura-t-on trouvé notre exposition un peu techique et dépourvue d'ornements: elle n'en a que plus de valeur intrinsèque.

Avouons maintenant qu'il est plus facile de les décrire que de les expliquer. Nous n'avons rien d'analogue sur la Terre.

L'eau, cet élément mobile par excellence, doit y jouer un grand rôle. Elle existe certainement dans l'atmosphère et à la surface de Mars, puisque l'analyse spectrale le démontre et que nous la voyons sous forme de nuages et de neiges; la photographie a même saisi sur le fait cette année, au mois d'avril dernier, une tempête de neige qui en 24 heures a couvert sur Mars un territoire plus grand que celui des États-Unis. Peut-être pourrions-nous imaginer que l'eau existe là dans un cinquième état, intermédiaire entre le brouillard et le liquide. Sur la Terre, elle nous présente quatre états bien différents: l'état solide de la glace et de la neige (qui sont déjà différents l'un de l'autre), l'état liquide habituel à la température et à la pression atmosphérique moyennes, l'état vésiculaire des brouillards et des nuages, et l'état invisible de la vapeur transparente.

Nous pourrions imaginer une cinquième forme, l'état visqueux, qui permettrait d'expliquer ces formations variables dont la durée pourtant atteint plusieurs mois. Mais pourquoi ces lignes droites et pourquoi ces dédoublements? Nous n'avons pas encore trouvé; mais il n'est pas interdit de chercher.

Sans avoir la prétention d'expliquer ces bizarres phénomènes, il nous a

paru intéressant de les exposer tels qu'ils viennent d'être observés.

Assurément ils nous transportent sur un autre monde, bien différent de

celui que nous habitons, quoique offrant avec lui de sympathiques

analogies. Au point de vue de l'atmosphère, des saisons, des climats,

des conditions météorologiques, Mars paraît habitable, aussi bien et

même mieux que la Terre, et peut fort bien être actuellement habité par

une race humaine très supérieure à la nôtre, étant, selon toute

probabilité, plus ancienne et plus avancée. L'industrie de ces êtres

inconnus est-elle entrée pour quelque chose dans le tracé de ces canaux

rectilignes qui se dédoublent en certaines saisons? Reste-t-elle

étrangère à ces variations si soudaines et si énigmatiques que nous

observons d'ici? Il faudra sans doute encore bien des années

d'observation pour découvrir exactement ce qui se passe chez nos voisins

du ciel.

Camille Flammarion.

QUESTIONNAIRE

N° 16.--Paris et Province.

Quels sont les Avantages et les Inconvénients de la Vie de Paris et de la Vie de province?

(14 Juin 1890.)

Le Comble de la Curiosité: Un jeune homme oisif a passé des nuits d'hiver dans une diligence qui stationne sur la place en étoile, pour le seul plaisir de savoir où allaient les gens qui sortaient de chez eux et qui rentraient tard.--Un Rural.

En Province, on connaît le passé, le présent et l'avenir, comme la sorcière qui dit la bonne aventure aux autres et qui ne connaît pas la sienne; on est au courant de ce que vous faites, de ce que vous dites et de ce que vous pensez; de votre position, de votre fortune et de vos relations. On compte les visites de Madame, ses sorties et ses entrées; on tient note du nombre exact de ses robes et de ses chapeaux, et combien elle les a mis de fois dans l'année. On sait quel journal reçoit Monsieur, le menu des repas par les achats au marché, les acquisitions dans les magasins et les boutiques. On voit tout, on entend tout, on sait tout; ce qu'on ne voit pas, on le devine; on invente ce qui peut exister et même ce qui n'existe pas. On a beau murer sa vie privée, c'est comme si on habitait une maison de verre, ou si les voisins possédaient l'Anneau de Gygès. --Une Abeille de la ruche.

Et comment s'en défendre? On chatouille, on pince, on griffe, on mord, on déchire à belles dents. Personne n'échappe à la sagacité malveillante, personne ne trouve grâce devant la jalousie haineuse, nul n'est épargné; tout le monde en fait autant, du haut en bas, et partout c'est la même chose. Le prédicateur fulmine en chaire dans ses sermons à personnalités sur la médisance; les belles Madames vont à la grand'messe en musique comme à l'Opéra, aux places réservées et en toilettes à tout éteindre, pour voir et pour être vues. Le menu fretin des ouailles ne donne pas sa part au chat en sortant de l'église; si les gros mangent les petits, les petits les piquent: il y a des arêtes.--Colombe noircie.

Il est difficile, pour ne pas dire impossible, d'échapper longtemps à la curiosité active et pénétrante d'un microcosme où domine l'élément féminin. Toutes les personnes qui le composent se connaissent à fond, et elles n'ont guère d'autre sujet d'entretien, d'étude et d'observation, que les menus événements d'une existence fermée, oisive, monotone et insignifiante. La conversation languit souvent, faute d'aliments substantiels, et tourne dans le cercle vicieux du serpent qui se mord la queue.--Pigeonne.

On n'a pas tous les jours une nouvelle proie à se mettre sous la dent. C'est une manne tombée du ciel que la découverte d'une flirtation platonique. On comprend qu'une intrigue, même la plus innocente, sur un théâtre aussi vide et aussi exigu, soit le point de mire de tous les regards, le sujet favori de tous les papotages. On s'y cramponne, on le retourne dans tous les sens et sous toutes les faces. L'œil attentif devient alors un microscope qui voit une poutre dans la paille du voisin, d'un fil on fait un câble, qui se tresse en filet de Vulcain, et les actes les plus banals sont pesés dans des balances en toile d'araignée. Par exemple, comme renseignements, c'est complet; aucune police de l'Europe n'est comparable à l'ingéniosité des gens d'une Petite ville, c'est une justice à leur rendre.--Le Père Spicace.

Il y a des êtres, et ils ne sont pas assez rares, à qui le bonheur ou le plaisir des autres cause une véritable souffrance, et qui se crèveraient un œil pour aveugler le voisin. Il semble qu'être heureux, ou seulement le paraître, est une injure qu'on leur fait, et cette espèce, qui se rencontre à tous les degrés de l'échelle, a cette perspicacité instinctive particulière aux animaux malfaisants. Un esprit vulgaire n'a pas assez d'étoffe pour être bon; là où il y a une intelligence étroite et bornée, il n'y a pas de ressource, et on peut affirmer ce principe, que toutes les bêtes sont méchantes. L'envie est la maladie nationale de la Province; elle se révèle par la joie secrète qu'inspire le malheur des autres.

C'est ici que fleurit l'engeance des plaigneurs qui, sous prétexte de consolations, avec des phrases doucereuses et perfides, sous lesquelles percent la sécheresse du cœur et la fausseté du caractère, ravivent la blessure et retournent le fer dans la plaie.--Vinaigriot.

Un Provincial n'a pas l'habitude de raconter ses projets et de prendre l'avis du conseil de la commune pour les exécuter, ce qui fait que les gens en sont parfois réduits aux suppositions. A défaut de la réalité, l'imagination travaille, les langues vont bon train, chacun s'ingénie à deviner; mais, comme on dit, où il n'y a rien le roi perd ses droits; à la fin de tous les bavardages, chacun en est pour ses frais et l'appétit de curiosité n'est pas calmé, faute d'aliment solide. Comme on connaît les saints, on les honore, dit un autre proverbe, et quand on est du pays, on n'élève pas les commérages à la hauteur de la calomnie. On garde ses secrets, et on en est quitte pour répondre d'un air bon enfant aux questionneurs indiscrets: «Vous voulez tout savoir et ne rien payer.»--Codex.

Pont-à-Mousson n'est qu'une toute petite ville, monsieur, moins grande que Carcassonne, moins connue que Brives-la-Gaillarde et moins célèbre que Landerneau; eh bien, on pourrait en faire le tour, sans y rencontrer une personne aussi curieuse qu'un journaliste.--Jean Suie.

Le monde le plus raffiné ne supporte pas volontiers le spectacle du bonheur, le vulgaire ne pardonne même pas le plaisir des fêtes dont il a sa part. C'est l'éternelle histoire du Chien du jardinier, qui ne mange pas de pommes, et qui ne permet pas aux autres d'y toucher.

Est-ce qu'on laisse tranquilles deux êtres qui s'aiment, dans un salon de Paris? Est-ce qu'un garçon de charrue peut aimer en paix une fille de ferme, dans un village? A Paris on se dérobe, au hameau on se cache; en Province, c'est impossible, sous le feu de mille paires d'yeux d'Argus. Si on traverse une rue: «Tiens, où va-t-il? Qu'est-ce qu'il va faire par là?» Si vous fréquentez une maison, c'est qu'il y a anguille sous roche et on cherche la femme; si les visites sont régulières, on la trouve, et si elles continuent, on la nomme.--Lucrèce.--E. Teignoir.

La grande différence de Paris et d'une Petite ville, c'est que le Parisien voit tout à travers le journal, tandis que le Provincial voit tout par ses yeux, et examine avec une profonde attention ce qui se passe dans sa ville. Le plus petit événement, le moindre changement, tout est un sujet de curiosité et de conversation, tout se remarque et se discute, une maison qu'on bâtit, un arbre abattu sur la promenade, le départ et l'arrivée du train, le passage d'une voiture, la présence d'un étranger ou d'un commis-voyageur. Toute la Province se résume en deux mots: «Voir et Savoir.»--Argus.

A Paris, le voisin n'existe pas; quand on veut s'amuser de son prochain et rire des choses comiques, il faut aller au Palais-Royal ou aux Variétés. Ici, on a le plaisir du spectacle journalier, chez soi, chez les autres, à l'église, au marché, à la promenade, dans la rue, partout. Il est vrai que lorsqu'on a la comédie sous les yeux, on est à la fois spectateur et acteur, et les autres s'amusent de moi comme je me divertis d'eux. Riez les uns des autres, et faites à autrui ce qu'on vous fait; c'est le libre-échange, un prêté pour un rendu avec des intérêts sémitiques. Cela ne tire pas à conséquence et n'empêche pas les sentiments, au contraire. On a besoin des voisins, aussi bien pour s'entraider que pour se distraire. Il faut se connaître, s'aimer et se servir depuis longtemps, pour s'éplucher avec délices et se rendre service à l'occasion.--Mère Michel.

A Paris, on reste rarement chez soi, en famille; on se mêle au mouvement de la vie générale, on appartient à tout le monde; on est sceptique, égoïste, indifférent, mais on n'est pas haineux. On ne peut haïr des inconnus; ceux qu'on connaît sont nombreux, et on les voit rarement, rapidement, sans intimité.

La jalousie, l'envie, la haine, l'espionnage, la malveillance, la calomnie, exigent des loisirs et de l'activité. En dehors du Travail et du Plaisir, on n'a le temps de rien, les heures sont dévorées, et on les dépense autrement qu'à s'occuper des autres et de leurs affaires. A part les concierges, les domestiques et les fournisseurs, gens intéressés à savoir, les locataires d'une maison ne se connaissent pas même de nom, et le deuxième étage ignore ce qui se passe au-dessus de sa tête et sous ses pieds. Le commérage est circonscrit et localisé dans un cercle très restreint, la maison et les abords; pour les maisons voisines, on est un inconnu; aux extrémités de la rue, on serait un étranger; quand on change de quartier, c'est absolument comme si on changeait de pays. Mais les hommes sont partout les mêmes, on est aussi curieux dans les capitales que dans les petites villes; seulement, en province, on patauge dans une mare; à Paris, on glisse sur un lac, et quand on potine ensemble, c'est à la manière des cygnes qui acceptent le voisinage des canards.--Loque à terre.

Paris a une capacité d'attention, c'est trois jours; les nouvelles ne durent jamais plus longtemps, et les absents vont vite. Toutefois, ce serait une erreur de croire et il serait inexact de dire que le monde oublie; le monde n'oublie rien. Ce qui est vrai, c'est que son attention étant toujours sollicitée par des sujets nouveaux, il ne s'occupe pas longtemps de la même chose; mais il revient volontiers, et le moindre incident remet sur le tapis une histoire qu'on croyait bien enterrée ou passée à l'état légendaire. Enfin, s'il juge trop souvent d'après les on-dit et sur les apparences, c'est qu'il ne connaît pas les personnes, ne peut vérifier les faits et aller au fond des choses.--Un Stendhalien.

On passerait vingt ans à Paris sans connaître la France. Le fond de tous

les récits est vague et incertain; ce qui passe pour avéré le jour est

souvent démenti le soir; on n'est jamais absolument sûr de rien. En

province, il est facile de voir, d'écouter, de se renseigner, et

d'acquérir une certitude suffisante sur les gens et les choses.--Félix

qui pottit.

Charles Joliet.

(A suivre)

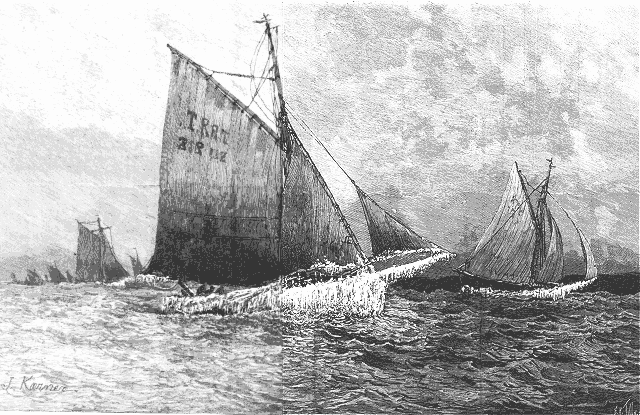

L'HIVER DE 1890-91.--Les bateaux de pêche couverts de

glace

LE DUC DE LEUCHTENBERG

S. A. I. LE DUC DE LEUCHTENBERG

Décédé à Paris le 6 janvier1894. --Photographie Bergamasco, à Saint-Pétersbourg.

Le duc Nicolas de Leuchtenberg vient de mourir à Paris: il était né en 1843. C'était une des plus éminentes personnalités de l'aristocratie russe. Grand, svelte, blond, sa physionomie respirait une grave mélancolie que les souffrances de sa dernière maladie avait accentuée encore. Depuis deux ans, en effet, il souffrait cruellement d'une affection des amygdales et les secours de la science étaient impuissants.

Le mal avait fait de tels progrès dans ces derniers temps que toute nourriture était devenue intolérable; la sonde même ne trouvait plus à pénétrer dans le larynx encombré par les tumeurs: et, dans cet état désespéré, les trois médecins du duc, les docteurs Dieulafoy, Poirrier et Garrigue, avaient imaginé, pour le réconforter, de lui persuader qu'il était victime d'un mal héréditaire sans danger, et dont la science saurait bientôt venir à bout.

*

* *

Le duc Nicolas aimait beaucoup Paris et la France. Son titre de duc de Leuchtenberg révélait, d'ailleurs, qu'il avait du sang français dans les veines, puisque ce titre fut conféré en 1847 par le roi de Bavière a son gendre Eugène de Beauharnais, fils de l'impératrice Joséphine. Par sa mère, la grande-duchesse Marie de Russie, le duc Nicolas était le petit-fils du tsar Nicolas Ier et par conséquent cousin au deuxième degré du tsar actuel. On ne saurait souhaiter une parenté plus brillante; la mort du duc Nicolas met en deuil, du reste, non seulement la cour de Russie, mais aussi les cours de Suède, de Bavière, de Wurtemberg et de Portugal. Mais le défunt avait d'autres distinctions que celles de la race: son esprit ouvert, cultivé, éclairé, s'intéressait beaucoup aux arts et aux lettres. Le duc Nicolas fréquentait à Paris un grand nombre de salons mondains et littéraires, et notamment celui de Mme la princesse Mathilde. Avant sa maladie, il suivait assidûment les conférences de la Sorbonne et du Collège de France, il était l'ami de tous nos grands savants, et s'était fait recevoir membre de toutes les Sociétés scientifiques de la capitale.

Dans la guerre russo-turque, le duc Nicolas de Leuchtenberg avait commandé le 27e régiment des dragons de Kiew; il s'était conduit très brillamment, et c'est depuis lors qu'il avait fixé sa résidence à Paris. Il s'était uni, par un mariage morganatique, avec Mme Nadedja Serguiéevna, veuve Akinson, née Annenkof, sœur de Mme la vicomtesse Eugène Melchior de Vogué. A l'occasion de ce mariage, le tzar avait conféré à Mlle Nadedja Serguiéevna le titre de comtesse de Beauharnais. Deux fils, âgés de vingt-deux ans et de vingt ans, sont issus de cette union; ce sont les ducs Georges et Nicolas: l'un suit à Paris les cours de l'École des mines, l'autre est élève à l'École de droit. Ils ont reçu du tzar, il y a deux mois, l'autorisation de porter les titres des ducs de Leuchtenberg.

Comme on le voit, le défunt duc avait tenu à ce que ses deux enfants fussent élevés à Paris: Parisien très lettré et très raffiné lui-même, il voulait qu'ils arrivassent à connaître, comme lui, toutes les finesses de notre littérature et de notre langue, et qu'ils apprissent, comme lui, à aimer notre pays.

Le corps du duc sera conduit à Saint-Pétersbourg et inhumé dans le caveau de la famille impériale.

M. FOUROUX

La cour d'assises du Var juge en ce moment une cause qui a beaucoup occupé l'attention publique. Un double attrait a fait de ce procès en avortement un scandale célèbre: d'abord, l'attrait malsain mais réel qui s'attache à tous les crimes où la passion a joué un rôle essentiel; ensuite, le principal accusé, M. Fouroux, ancien officier de marine, était maire de Toulon quand l'avortement a été perpétré. Il avait même failli être député. Il a été arrêté dans la loge municipale du théâtre, cette arrestation du premier magistrat d'une ville de cent mille âmes n'a pas laissé de causer quelque sensation.

M. FOUROUX

Les accusés sont au nombre de quatre: M. Fouroux, Mme de Jonquières, Mme Audibert et Mme Laure, sage-femme. En quelques mots, voici les faits relevés par l'acte d'accusation:

M. Fouroux entretenait depuis assez longtemps des relations intimes avec Mme de Jonquières, Agée de trente-six ans, épouse d'un lieutenant de vaisseau. Au printemps dernier, Mme de Jonquières s'aperçut qu'elle était enceinte. A cette époque, son mari était en mer.

Effrayé des conséquences que pouvait avoir cette grossesse et du scandale qui en résulterait, M. Fouroux demanda à une ancienne «amie», Mme Audibert, de lui prêter ses soins officieux pour prévenir tout esclandre. Mme Audibert, très obligeante, trouva, après quelques recherches, une sage-femme--la nommée Laure--dont la discrétion, l'habileté et la complaisance rendraient tout repos au ménage illégitime des deux principaux accusés.

Mme Laure fut appelée et Mme de Jonquières fut confiée à ses soins. C'est le 11 juin dernier que cette dernière entra en traitement chez la sage-femme: elle avait été accompagnée jusqu'au second étage de la maison par M. Fouroux lui-même. Elle y resta jusqu'au 15 juillet, avec une courte interruption pendant laquelle Mme de Jonquières et M. Fouroux vinrent à Paris. L'avortement fut consommé.

Comment le crime a-t-il été découvert? Ici entrent en scène mille faits obscurs et compliqués que les débats qui viennent de commencer tireront sans doute au clair. Une enquête a été ouverte; Mme de Jonquières, interrogée, a tout avoué: et c'est ainsi que les quatre accusés comparaissent devant le jury du Var pour avoir commis «les crimes prévus par les articles 3, 17, 50 et 60 du Code pénal».

M. Fouroux n'a que trente ans. Né de petits bourgeois, il a suivi les cours de l'École navale, est devenu enseigne de vaisseau et a donné sa démission pour rentrer à Toulon, sa ville natale, et s'y livrer uniquement à la politique. Nommé maire de Toulon il y a deux ans, il a échoué aux élections législatives de 1889. Il s'était présenté dans la seconde circonscription de Toulon, contre MM. Magnier et Cluseret; au second tour il se désista en faveur de M. Magnier et M. Cluseret fut élu. Il s'occupait activement de tenter de nouveau les chances du scrutin à la première vacance qui se produirait dans le Var, et songeait dans ce but à former un journal.

A la mairie, Fouroux s'intéressait surtout aux grands travaux d'embellissement et d'assainissement qui ont de tout temps préoccupé la municipalité de cette ville sans égouts, sans canalisations sérieuses, livrée A toutes les épidémies. Il avait su acquérir ainsi, parmi ses concitoyens, une certaine popularité.

SCHERZETTO POUR PIANO

Par

ALFRED MUTEL

LA COMBE DE PÉGUÈRE

Quand on monte de Pierrefitte à Cauterets, dans le défilé de roches sombres qui, de chaque côté, forment de gigantesques murailles, à pic le plus souvent, et quelquefois surplombant, on aperçoit de temps en temps, au caprice du chemin, une montagne verte qui semble devoir barrer la gorge à un moment donné: c'est Péguère, au pied duquel est bâti Cauterets.

Sur la face qui regarde le village, c'est une montagne comme tant d'autres des Pyrénées, et même plus belle que beaucoup d'autres avec ses pentes raides plantées de hêtres qui montent superbes jusqu'à ce que les pins les remplacent; son aspect est honnête, solide; de tout temps certainement elle a été ce qu'on la voit aujourd'hui, et jusqu'à la fin du monde elle restera ce quelle est. Cependant, quand on la longe pour continuer après Cauterets vers le Pont d'Espagne, on s'aperçoit qu'on lui a accordé confiance un peu vite, et que sa face pourrait bien être trompeuse. En effet, de ce côté, les éboulis de rochers blanchissent partout le gazon des escarpements et un couloir d'avalanche arrive à une paroi à pic, au-dessous de laquelle se trouve un cône de déjection formé d'un amas considérable de pierres brisées avec d'énormes blocs épars ça et là jusque dans le lit du Gave qu'ils ont déplacé.

Evidemment cette montagne avec son air placide n'est pas ce quelle paraît, et n'a d'une éternelle solidité que l'apparence; en réalité elle s'effondre.

A quelles époques remontaient ces éboulis? Sans plus s'inquiéter, on s'était dit volontiers que cela datait des temps préhistoriques, et sur ces pentes en mouvement on avait construit l'établissement de la Raillère, tandis que, de l'autre côté du Gave, on avait successivement bâti les bains du Petit-Saint-Sauveur et du Pré, ainsi que la buvette de Mauhourat. Si quelques chutes de rochers et de pierres se produisaient de temps en temps, surtout avec les grandes pluies, comme elles suivaient l'ancien couloir, on n'en prenait pas autrement souci.

*

* *

Les choses en étaient là lorsqu'un matin de mai, en 1885, les gens de service de la Raillère, en arrivant le matin pour prendre leur travail, virent avec stupéfaction que la toiture de leur établissement avait été criblée la nuit par une volée de mitraille.

Il n'y avait pas à chercher bien loin d'où venait ce bombardement: de la combe de Péguère.

L'émoi fut vif; la saison commençait. On se remua, et tout bas on cria au secours.

L'administration répondit en nommant une commission composée d'ingénieurs des mines, des ponts-et-chaussées, etc., qui devait visiter la montagne malade et indiquer les remèdes à appliquer; depuis des centaines d'années elle guérissait des générations de baigneurs avec ses sources, à son tour de se soigner. C'était là des personnages considérables par leurs situations officielles au moins, et l'administration aurait certainement fait de son mieux. Mais leur grandeur même les attacha au rivage du Gave. Quand il aurait fallu aller tâter le pouls de la montagne à l'endroit même où il battait, on délibéra en examinant de loin son sommet; d'ailleurs n'était-elle pas réputée inaccessible? et son air se trouvait tout à fait d'accord avec sa réputation: tout d'abord une grande paroi à pic, polie par les eaux et par les pierres, puis au-dessus des pentes croulantes. Le résultat de ces délibérations fut qu'il n'y avait de pratique qu'à laisser agir les forces de la nature: quand tout ce qui était en mouvement serait tombé, on aviserait.

En pleine montagne ce prudent conseil aurait pu être adopté. Mais en laissant les forces de la nature agir sur les pentes de Péguère, elles écrasaient tout simplement les baigneurs, et dans un temps donné emportaient les établissements construits aux abords du couloir parmi lesquels il s'en trouve un bâti au griffon d'une source, celle de la Raillière, dont la réputation universelle attire tous les ans 12 ou 15,000 malades.

Il est vrai que l'on pouvait descendre cette source et en établir la distribution à un endroit où elle ne serait pas menacée: cela aussi fut proposé, et même un commencement d'exécution eut lieu. Mais qui ne sait que les eaux minérales et surtout thermales prises à leur source ne sont pas du tout les mêmes que celles qu'on conduit à une certaine distance pour la commodité des malades, la paresse des médecins ou les avantages de? bateliers? Que perdent-elles en route? Quelquefois toutes leurs qualités.

Descendre la Raillère et les autres sources en danger, c'était la ruine de Cauterets à bref délai, ainsi que de toute la contrée.

Heureusement le pays avait un député qui ne s'occupait pas seulement des affaires personnelles de ses électeurs influents, mais qui avait souci aussi des intérêts généraux de son arrondissement, et son nom--M. Alicot--ne doit pas être omis ici, car si les forces de la nature n'ont point été abandonnées à leur caprice et au hasard, comme on le proposait, c'est à son initiative, à ses démarches, à son insistance, qu'on le doit: ce qui, soit dit en passant, n'a pas empêché ce même arrondissement, et particulièrement les Cauterésiens, de le lâcher aux dernières élections. Il agit auprès du ministre et demanda l'intervention du service forestier; n'y a-t-il pas dans nos codes une loi sur le reboisement des forêts? jamais plus belle occasion de l'appliquer ne s'était présentée.

Je ne sais pas s'il est bien juste de dire que le service forestier accepta cette tâche d'autant plus volontiers que les mines et les ponts-et-chaussées s'étaient récusés, mais le certain, c'est que, sans trop savoir à quoi il s'engageait, il ne recula pas: on verrait à l'œuvre.

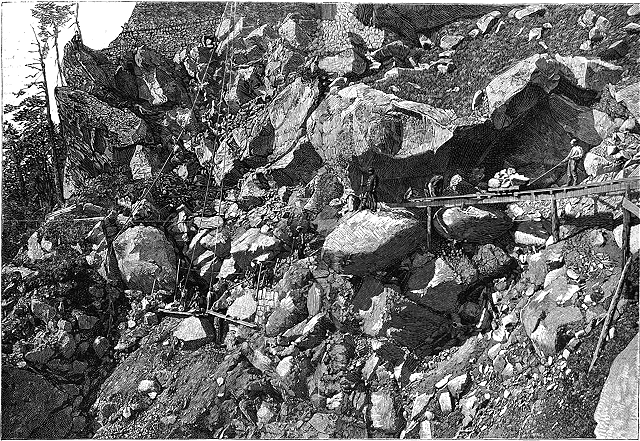

Ce qu'il vit, quand les études commencèrent sous la direction de M. Demontzey, inspecteur général des forêts avec le concours de MM. Loze, inspecteur de reboisement, et François Delon, garde-général au même service, c'est qu'on se trouvait en présence d'une montagne en dislocation.

Et cet état de dislocation rendit même les études du terrain assez difficiles pour qu'on dût s'attacher avec les cordes à ceux des blocs éboulés qui, momentanément arrêtés dans leur chute, trouvaient un point de résistance suffisant pour porter le poids d'un homme.

On arriva ainsi au pied d'une combe formée de blocs granitiques entassés dans un enchevêtrement gigantesque qui reposait sur une couche de pierrailles et de sable; c'était un véritable chaos mouvant amoncelé à 15 ou 1,800 mètres d'altitude. Quand il pleuvait, ou quand les neiges fondaient, ces pierrailles et ce sable se trouvaient entraînés. Et quand il faisait sec, c'était le sable seul qui coulait continuellement, comme il l'eût fait dans un immense sablier.

*

* *

Elles étaient réellement considérables, les difficultés, et telles, qu'après l'examen on pouvait les considérer comme insurmontables: l'altitude à laquelle on devait travailler variait entre 1,700 et 2,800 mètres: la montagne inaccessible manquait d'eau; à cette hauteur la neige commençait en septembre pour ne disparaître qu'en juin; enfin il fallait travailler dans un couloir au-dessous duquel se trouvaient des établissements thermaux fréquentés, de 5 heures du matin à 6 heures du soir, pendant les quelques mois où le travail était possible, et aussi au-dessus d'un chemin, celui de la Raillère Mauhourat, qui, pendant l'été, est littéralement couvert de buveurs et de voitures; qu'un bloc partit, qu'une pierre échappât aux ouvriers, et une catastrophe se produisait.

De plus, on se trouvait en présence d'un phénomène géologique dont on ne connaissait pas la cause: était-il dû à des tremblements de terre? à la nature même du granit craquelé? à des dépôts sédimentaires, ou bien encore à la fameuse faille des Pyrénées? On n'en savait rien.

La première idée qui se présenta fut de construire un barrage au bas de la combe, un peu avant que la montagne soit coupée par un à-pic de 4 ou 500 mètres, qui la réunit au Gave; si on pouvait le bâtir assez solide et assez haut, il arrêterait les blocs en mouvement, exactement comme les grands barrages retiennent les eaux, celles du Furens à Saint-Etienne, en Algérie celles du Sig.

Avant d'entreprendre un pareil travail, on eut heureusement l'idée d'organiser des expériences pour se rendre compte de la trajectoire des blocs, et alors on constata qu'il suffisait de mettre une pierre en mouvement pour qu'elle en entraînât avec elle des centaines, des milliers d'autres, qui se précipitaient avec des bonds effrayants; des blocs de granit de 20 mètres cubes passaient à 30 mètres au-dessus du sol de la combe. Quel barrage, si bien construit qu'il fût, résisterait à la poussée de ce bombardement?

Du grandiose on se rabattit sur le simple et le petit. Ce qui semblait faire l'instabilité de ces masses de rochers, c'était la fuite du sable: qu'on parvint à l'arrêter, et tout s'arrêtait en même temps.

Mais comment produire cet arrêt? On pensa à employer un système de petits murs en pierres sèches, car le manque d'eau rendait tout autre système de maçonnerie impraticable et on le combinerait avec des gazonnements auxquels on aurait recours toutes les fois que la pente du terrain le permettrait; mais, au lieu de commencer le travail par la base comme cela se fait ordinairement, on l'entreprendrait par le sommet, puisqu'il était impossible de placer des ouvriers dans le fond de la combe où ils seraient infailliblement écrasés par les pierres toujours en marche.

Si c'était beaucoup d'avoir trouvé le traitement à employer, les moyens d'exécution ne présentaient pas moins de difficultés; ce n'était pas dans des conditions ordinaires de travail qu'on se trouvait placé, mais en pleine montagne, à une altitude variant entre 1,500 et 2,000 mètres, sur des pentes considérées jusqu'à ce jour comme à peu près inaccessibles; il fallait un chemin pour que les ouvriers pussent arriver à un chantier et il fallait un petit chemin de fer Decauville pour apporter les blocs qui entreraient dans la maçonnerie, ainsi que les plaques de gazon qu'on irait prendre sur une autre montagne, celle de Cambasque, pour en garnir les pentes mouvantes de Péguère; enfin il fallait aussi construire, à une certaine hauteur, des baraquements où, du lundi au samedi, logeraient les ouvriers qui ne pouvaient pas tous les matins commencer leur journée par cette ascension.

Ce fut la route muletière qu'on attaqua d'abord, en allant l'amorcer à une lieue environ de Cauterets, un peu après la cascade du Ceriset; aujourd'hui elle a atteint 1,900 mètres, et elle sera terminée l'année prochaine. Tracé sur le versant sud du val de Jeret, en pleine forêt, elle monte en lacets par des pentes très douces et à certains endroits on se trouve sur des corniches d'où l'on a des à-pics de 500 mètres au-dessus du Gave qui bouillonne dans son étroite vallée. Je l'ai suivie par une belle matinée d'août, et bientôt elle sera sans conteste une des plus agréables promenades des Pyrénées; douce aux jambes, gaie aux yeux avec ses fleurs qui la bordent, bien boisée, car, contrairement à ce qui se passe habituellement, on n'a abattu d'arbres que tout juste ce qu'il fallait pour qu'elle se glissât sous l'ombrage de ceux qu'on a respectés--faisant ainsi œuvre de forestiers et non d'ingénieurs toujours prompts aux abattis.

Quand cette route muletière fut assez avancée, elle servit à apporter les rails du chemin de fer qu'on ne pouvait pas monter à dos d'hommes par les glissoirs des avalanches et l'on commença le traitement de la combe.

La première chose à entreprendre était de la débarrasser des blocs instables, déjà en mouvement ou menaçant de se détacher; et cette opération était celle qui exigeait le plus de coup d'œil et de prudence, car on s'exposait à mettre tout le sommet de la montagne en marche, sans trop prévoir où les morceaux iraient.

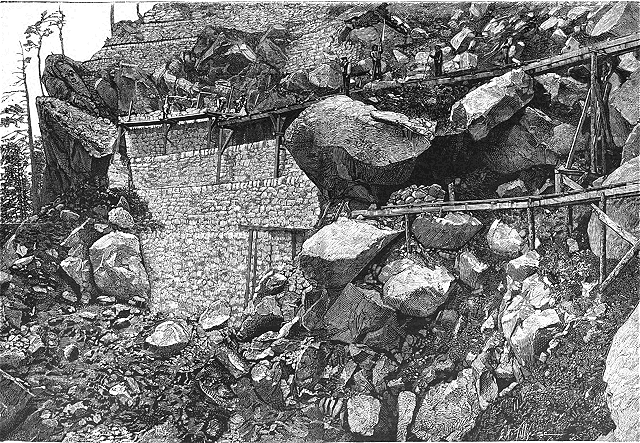

Attachés par des cordes aux parties solides, les ouvriers--qui tout d'abord se firent prier--entreprirent cette besogne, et au moyen du levier, de la poudre ou de la dynamite selon les circonstances, ils précipitèrent, en commençant par le sommet, tous les blocs qu'on ne pouvait pas consolider; puis, le terrain déblayé, pour soutenir les blocs plus solides et les pierrailles ou même les parties déclives sur lesquelles l'herbe n'avait pas chance de reprendre, on construisit des murs de soutènement en maçonnerie sèche, de 5 à 6 mètres de hauteur, s'étageant les uns au-dessus des autres; et, cela fait, on plaqua toutes les pentes avec des gazons bien feutrés dans lesquels on respectait soigneusement les touffes de rhododendrons et d'airelles qui s'y trouvaient; on les fixa avec des piquets jusqu'à ce que les racines se fussent implantées dans le sable.

Depuis que le travail est commencé avec cette double combinaison de murs et de gazonnements, c'est-à-dire depuis quatre ans, il est arrivé à la moitié de la combe à peu près; mais, comme les difficultés ont beaucoup diminué par cette raison que la combe se rétrécit vers son goulot, il semble qu'il faudra moins de temps pour l'achever qu'on en a pris pour l'amener au point où l'on en est. Le chemin muletier va être terminé; on connaît la montagne; et les ouvriers qui, au début, étaient rares pour travailler dans la combe, sont aussi nombreux maintenant et aussi résolus qu'on peut le désirer.

Car, malgré le danger très réel, il n'y a jamais eu d'accidents depuis le premier jours des travaux: pas un ouvrier n'a été blessé; et, dans la saison des bains, pas un des nombreux baigneurs qui se suivent en procession sur le chemin qui longe la base du couloir n'a été effrayé par la chute d'un bloc maladroitement échappé. C'est alors à de certaines heures où les buvettes et les bains sont habituellement fermés qu'on fait partir les blocs qui doivent tomber, et pendant ces heures la route est barrée; lorsqu'elle est ouverte aucun de ceux qui circulent là tranquillement en digérant leur verre d'eau ne se doutent qu'à 1,000 ou 1,100 mètres au-dessus de leur tête s'exécutent des travaux considérables, qui à Paris ou dans un rayon moins éloigné solliciteraient la curiosité générale et la visite de tous les reporters du monde; mais c'est dans les Pyrénées qu'ils s'accomplissent, et vous savez, les Pyrénées, ça n'est pas précisément parisien.

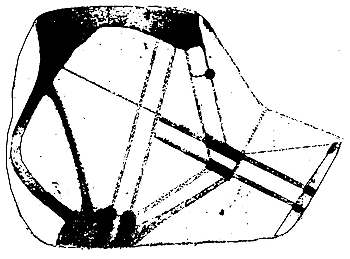

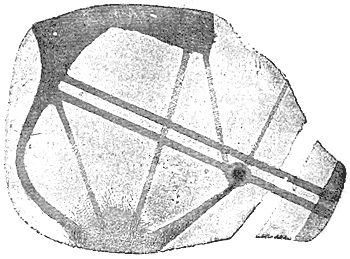

Les deux vues que nous donnons montrent l'une la besogne qu'il y avait à entreprendre et l'autre le résultat obtenu. Dans la première un ouvrier retient le wagon chargé, la voie étant légèrement inclinée de manière à ne rendre la traction nécessaire qu'au retour des wagons vides. Dans l'autre, les travaux de soutènement sont à peu près terminés. La photographie a été prise au moment où un des ouvriers va donner, au moyen de la corne d'appel, le signal d'arrêt de la circulation sur la route de la Raillière, tandis qu'un autre dresse le drapeau rouge réglementaire.

*

* *

Quoi que nous ayons dit, Paris aurait pu se faire, jusqu'à un certain point, l'idée des travaux entrepris, car à l'Exposition, dans le pavillon des forêts, un diorama en représentait une petite partie, celle du sommet, en ce moment terminée. Mais, bien que rendu avec beaucoup de chic, ce diorama ne parlait pas, et c'était là son tort, puisque la plupart de ceux qui passaient devant lui ne comprenaient rien à ce qu'il voulait représenter.

Est-ce qu'un jour, dans un groupe de visiteurs qui certainement avaient souci de la fortune de la France, cette exclamation ne fut pas lâchée devant ce diorama;

--C'est pitié de voir gaspiller l'argent des contribuables dans de pareils travaux de fortification, exécutés par des forestiers.

Il est vrai que devant le diorama qui faisait pendant à celui-là et représentait la canalisation de torrents dans les Basses-Alpes, un président de section, s'adressant à ses jurés, leur disait:

--Maintenant, messieurs, nous arrivons à un curieux exemple de la culture de la vigne dans les Alpes.

Je sens que cette observation, qui a cependant été entendue par de

nombreux témoins, peut paraître un peu forte; est-ce la rendre

vraisemblable de dire quelle appartient à un architecte... parisien?

Hector Malot.

UNE MONTAGNE QUI S'ÉCROULE.--Commencement des travaux de

soutènement de la combe de Péguère (Pyrénées).

UNE MONTAGNE QUI S'ÉCROULE.--Vue prise au cours des

travaux de soutènement. (Voir l'article page 35.)

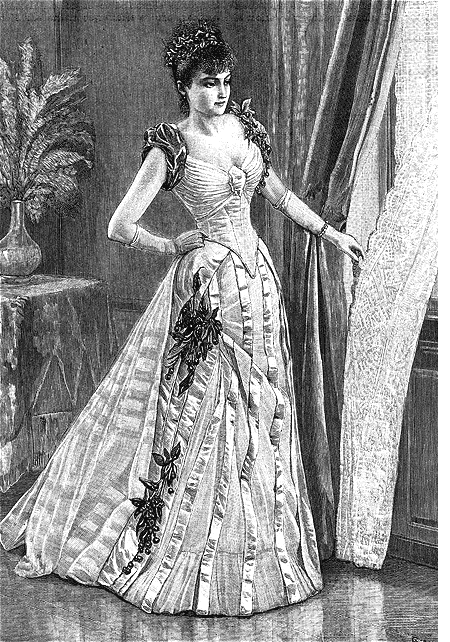

LA MODE

On a dîné beaucoup en décembre: on dansera beaucoup en janvier, les fêtes officielles préludant aux fêtes mondaines qui attendent le dernier glas du carnaval pour chanter leurs premiers fredons.

La robe du soir est donc à l'ordre de l'année nouvelle. Déjà habillées d'hiver pour les visites du matin, les Parisiennes songent désormais aux robes de gala par lesquelles, cet hiver, elles conquerront une beauté nouvelle, une séduction neuve et originale.

Elles sont bien jolies, les robes du soir qui s'achèvent dans l'atelier de nos grands faiseurs, avec leur grâce souple de fourreaux chatoyants, le long desquels glissent les pierreries. Jolies, à une seule critique près: je veux parler de la manche que quelques femmes portent, avec le corsage décolleté, tout à fait longue et boutonnée au poignet. C'est là une erreur regrettable et une incontestable faute de goût. Car, pour garder sa ligne pure, le corsage du soir devrait être absolument sans manches. Moins il est empâté d'étoffe, plus le bras s'allonge élégant, et la simple épaulette, sertissant la blancheur des épaules de sa ligne lumineuse, suffit à l'encadrer, en ce genre de toilette. Ou bien, pour le demi-décolleté--la demi-peau!--la manche Louis XV, arrêtée au-dessus du coude et l'enchâssant d'une mousse de dentelle, de façon à laisser libre l'avant-bras que moule le long gant de saxe.

Tout ce qui, en dehors de cela, engonce le bras et en rompt la ligne, est assurément de goût médiocre. Le «gigot» a été, sous Louis-Philippe, une mauvaise plaisanterie de quelque couturière naturaliste--le couturier n'était pas encore inventé!...--Et la manche Valois, bouffante du haut, boutonnée au poignet, qui s'accordait peut-être avec l'époque, est aujourd'hui due aux ultra-maigres qui possèdent, pour bras, une paire d'échalas.

La robe du soir, donc, pour être logique et gracieuse, doit être sans manches; ou, du moins, avoir le moins de manches possible. Elle se fait de deux sortes: légère pour les très jeunes femmes, lourde pour celles qui ont passé vingt-cinq ans ou qui ne dansent plus.

*

* *

La robe lourde est en velours, en satin ou en lampas. Le satin est très à la mode, cette année. Aussi le velours de nuance tendre, bleu clair, vert pâle ou maïs. Peu de garniture, bien entendu. Mais des broderies d'or ou de pierreries au corsage et en panneau à la jupe assez longue, unie derrière, drapée devant.

Le satin et les velours mêlés sont d'un effet fort heureux. Le velours, alors, forme le dos du corsage, s'allonge sur la jupe en ailes étroites, ainsi que les pans d'un très long habit. Le satin est couvert de broderies.

Mais il y a toujours, dans le mélange des étoffes, beaucoup de fantaisie, partant beaucoup d'imprévu. La robe tout en satin, comme la robe tout en velours, est bien plus correcte, bien plus classique. Combien est élégant du satin rose de Chine, avec une fine broderie d'or et d'argent en entredeux, au-dessus de l'ourlet, courant sur le côté, en fermeture au petit corsage, tout brodé, comme une cuirasse! Ou, sur du satin jaune d'or, l'ourlet brodé et pailleté d'or, avec l'étoffe ramagée, en relief, de tout petits bouquets également brodés d'or. Encore bien aristocratique en sa simplicité somptueuse, une robe en peau de soie blanche que garnit, en fichu, enchâssant la gorge, du vieux point de Venise.

Le même point de Venise, rattaché en godets, forme draperie autour de la jupe et il enferme les hanches, noué à la pointe du corsage, comme le fichu l'est à la poitrine.

Les robes lourdes, portées aux premières fêtes, sont celles d'aujourd'hui. Les robes légères seront celles de demain. En voici une de crêpe blanc, que rayent d'étroits rubans de même nuance. Par derrière, la jupe ronde, comme presque toutes les jupes légères, est montée à gros plis plats, et le ruban, passé en sens inverse, coupe en travers chaque pli, de haut en bas. Le corsage décolleté, à longue pointe, est en satin crème avec un fichu noué de crêpe. Pour manches, des branches de cerisier en épaulières. Les mêmes branches, en grappes, retiennent la jupe sur le côté. Dans les cheveux, petite couronne de cerises sertissant le chignon.

*

* *

Une autre toilette est de satin rose. Une draperie de crêpe hortensia festonne au bord de la jupe, toute frangée de violettes: le tout voilé par une jupe de crêpe rose, tout unie et ourlée, en bas, de plusieurs plis plats. Le corsage en crêpe, froncé à la vierge, avec gorgerette de violettes. Une robe de crêpe blanc, avec fond de peau de soie, est plus simple encore: pour toute garniture, à la jupe, trois rangs de broderie, pointillée d'argent, cerclant l'ourlet. Au corsage, la gorgerette, aussi de broderie, descend en pointe devant et derrière. Les manches, nouées de satin, faites d'un seul bouillon de crêpe. Une autre, en tuile lilas, est couverte, devant, de larges chevrons de satin lilas qui forment comme un corps d'abeille; tandis que, derrière, les bandes de satin descendent toutes droites. Le corsage tout en satin, avec draperie de crêpe et guirlande-sautoir de lilas. Des lilas aussi dans la jupe, en longues grappes.

Je finis par une toilette en quelque sorte intermédiaire, le crêpe de

Chine tenant le milieu entre la robe lourde et la robe légère, plus

souple que la première, moins habillée que la seconde, très facile à

porter et convenant aux réceptions de demi-gala. Celui-ci de nuance

mauve, la jupe drapée, plissée en bas comme un tablier d'enfant. Des

nœuds de velours lilas soutiennent les draperies, formant sur le côté

des demi-guirlandes. Le dos et la traîne en tulle mauve, coupé de bandes

de crêpe de Chine, le devant du corsage tout drapé, en crêpe de Chine,

noué de velours lilas.

Violette.

Les élections sénatoriales.--On a procédé dimanche dernier, conformément à la Constitution, au renouvellement d'un tiers du Sénat. Il y avait à pourvoir à la vacance de 81 sièges, sur lesquels 65 étaient occupés par des républicains et 16 par des conservateurs. Le scrutin a donné les résultats suivants: 75 républicains, 6 conservateurs.

Les républicains ont donc gagné 10 sièges, qui se répartissent ainsi: 2 dans le Pas-de-Calais, 1 dans la Seine-Inférieure. 1 dans le Tarn-et-Garonne et 3 dans la Vienne.

En conséquence, sur les 300 membres qui composent le Sénat, on comptera 238 républicains et 55 monarchistes. Il y a encore une élection à venir, celle de l'Inde, qui aura lieu demain, et six sièges à pourvoir par suite de décès. Comme il est probable que ces derniers seront occupés par des sénateurs appartenant à la même opinion que ceux dont ils prendront la succession, le Sénat sera définitivement constitué de la façon suivante: 244 républicains et 56 monarchistes.

Le scrutin du 4 janvier a fait entrer à la Chambre Haute sept députés: MM. Maxime Lecomte, Deprez, Vignancourt, Vilar, Dautresme, R. Waddington, Brugnot.