Title: L'Illustration, No. 3729, 15 Août 1914

Author: Various

Release date: February 2, 2006 [eBook #17662]

Most recently updated: September 12, 2010

Language: French

Credits: Produced by Juliet Sutherland, Renald Levesque and the

Online Distributed Proofreading Team at http://www.pgdp.net

(This file was produced from images generously made

available by the Bibliothèque nationale de France

(BnF/Gallica)

Dessin de GEORGES SCOTT.

Les numéros de L'Illustration, depuis celui du 1er août 1914,—les numéros de la guerre formeront une collection documentaire qui sera d'autant plus précieuse qu'elle sera plus complète.

Il ne peut être question de chercher actuellement à prendre ou à se procurer des clichés de faits de guerre ni même de faits de mobilisation. De ces photographies-là, il en est fait certainement, et par d'excellents Français que ne guide aucune mauvaise intention: elles ne doivent pas être publiées, pour le moment, elles ne doivent même pas circuler.

Mais qui donc n'assiste pas, quotidiennement, à d'émouvants épisodes, à de belles manifestations sur le passage des troupes, à des scènes où se révèlent, spontanément, ce patriotisme et cette confiance qui animent notre pays tout entier? Et ne serait-il pas dommage que tant de réconfortantes images fussent perdues ou ignorées?

Nous faisons appel à ceux qui obtiendront des photographies intéressantes, dans cet ordre d'idées, ou qui en auront communication, et nous les prions de nous les faire parvenir.

Si la reproduction immédiate de quelques-uns de ces clichés présentait le moindre inconvénient, l'autorité militaire, à laquelle nous soumettons toutes nos gravures, nous le déclarerait. Les documents seraient alors réservés et pourraient paraître plus tard.

Tous ceux qui auront été retenus par nous pour être publiés seront payés. Et, utilisés ou non, tous seront rendus.

Dimanche 2 août.—Interrompant notre repas sommaire pris en compagnie de deux de nos jeunes amis qui vont partir à 3 heures, nous sortons précipitamment du restaurant, place de l'Alma, pour voir passer la seconde partie du 2e cuirassiers qui se rend à la gare de l'Est. On les aperçoit de loin, sur le pont. Ils traversent la place. Ils vont nous joindre. Nous sommes une centaine de personnes qui les attendons. Parmi elles, le comte Albert de Mun, empressé à saluer les officiers et les soldats de l'arme dans laquelle il eut l'honneur autrefois de glorieusement servir... Ils sont à présent près de nous, ils nous touchent... nous subissons déjà la rassurante et forte impression de leur masse, la rude haleine des destriers. Et brusquement la simplicité pathétique de leur défilé nous aligne dans une commune admiration. Ah! nous nous souvenons, en un éclair, des belles images qui nous ont retracé les vieux départs... piaffements, ébrouements, caracolades... je ne sais quoi d'excessif et de charmant, d'un peu théâtral dans l'ivresse irréfléchie des foules et où l'excitation d'un spectacle magnifique et plein d'éclat tenait une part débordante... Ici, rien de pareil. Pas de vain bruit, ni d'inutiles gestes. De la grandeur ramassée, sûre et majestueuse. Une certitude d'airain. Ils s'avançaient au pas, au petit pas, d'un pas plus sage encore que pour aller à l'abreuvoir, de ce même pas régulier, docile et maintenu que Jérôme a donné, dans sa statuette fameuse, au cheval qui porte Bonaparte,... et malgré moi j'ai regardé à terre pour voir si, comme le cheval d'Égypte du Premier Consul, les montures de ces hommes ne foulaient pas des lauriers... Dès que les officiers, marchant en tête, furent à notre hauteur, tout le monde se découvrit... en silence... et nos yeux allèrent tout droit à leur visage... à ces visages d'officiers que, par en dedans, l'âme éclairait et rendait purs et lumineux comme des lampes... ces visages où l'idée de patrie—en lettres bien formées—s'énonçait, se traçait par le relief et le creusé des traits qui en étaient la lisible écriture... Et puis, cette impassibilité de statue équestre, ce calme souverain, cette maîtrise de toutes les flammes et de tous les élans... au pas, au petit pas, en quittant Paris, en quittant tout, parmi les frémissements de ceux qui, désolés d'être là, trop vieux, les mains vides, stationnent sur les trottoirs... et sentent leur gorge se serrer ainsi que sous le cuir d'une jugulaire... Comment rendre cela? Pourquoi l'essayer?... Dans l'espace de cette brève, unique et si vaste minute, j'aurais voulu pouvoir prendre d'un coup, à la façon d'un objectif, pour les garder toujours, ces types de beauté française, ces figures modelées par l'héroïsme et sculptées par le sacrifice... il me fut impossible,... et je n'en vis bien qu'une, mais que je tiens, que je conserve à jamais fixée en moi, «épreuve» indélébile, celle de l'officier, capitaine ou chef d'escadron, je ne sais (car je n'avais pas de temps à perdre aux manches et aux galons), qui tenait la droite en allant aux Champs-Elysées, un grand homme d'un blond brûlé, à moustache gauloise, qui me trouva lui aussi, comme moi je l'avais discerné, et qui rendit à mon élan, et voulut bien, tout en passant rester un peu avec moi, pendant toute la durée du regard que le mien lui demandait... Ses yeux ne me quittèrent que quand il lui aurait fallu détourner la tête, cesser de l'avoir droite et haute... Mais que de profondeur méditative, douce et puissante à la fois ils avaient, battus et cernés par l'ombre violette du casque!

C'est ainsi que le 2 août, vers deux heures, cet officier et moi, qui ne nous connaissions pas, nous avons été présentés l'un à l'autre pour devenir amis.

J'ai la conviction que nous nous reverrons.

Mardi 4 août. A la Chambre.—Toutes les tribunes sont pleines d'un public immobile et comme pétrifié par l'attente. L'hémicycle est presque vide... Aux cadrans de la double horloge encastrée dans la muraille l'aiguille marque 3 heures. Le président paraît. Grave, chargé du poids de son recueillement, abîmé dans son obsession, avec cette lenteur, cette roideur automatique et cette absence momentanée du corps rejeté par l'esprit qu'investissent les grandes pensées, il monte, comme s'il gravissait une pénible pente, l'escalier en haut duquel l'attend plus solennel et plus majestueux le fauteuil curule, plaqué de bronze. Arrivé là il reste debout un instant, l'extrémité des mains touchant le bord de la table... paraissant déjà essayer et subir en lui-même l'acoustique de son émotion... Et voici que, un par un, par files, par petits groupes, les députés gagnent leurs bancs et occupent leurs places, dans un silence militaire. Pour l'observer, ce spontané silence, approprié au caractère des explosions qui couvent, ils ne se sont certes pas donné le mot dans une sous-commission... Ils obéissent simplement à cette consigne de l'instinct moral qui, dans les grandes circonstances, commande tout bas ce qu'il faut faire; aussi cette entrée lourde, ordonnée, solide, cette espèce de liturgie muette, communique à la scène un incroyable aspect de cérémonie religieuse, sous ce jour gris et austère d'église, dans cette enceinte où les colonnes sont rangées circulairement, en forme de choeur ainsi que dans un temple...

... Et puis la splendeur prévue, indubitable et délirante de la séance historique s'étend et s'accomplit dans un cortège et une harmonie de beautés cornéliennes. Dix fois, vingt fois... on ne les comptait plus... les six cents députés, galvanisés par l'éloquence de Deschanel et de Viviani traduisant, célébrant en formules d'une noblesse lapidaire les sentiments éternels qui font l'honneur des nations et des hommes,—se levèrent ensemble, comme si l'on avait crié: «En avant!», se dressèrent debout, poussant une même clameur d'amour et de liberté. Ils partaient comme des salves... Ils ne se voyaient probablement pas,... délivrés de leurs sens et montés au-dessus d'eux-mêmes dans cette patriotique ascension, mais nous, venus là pour témoigner à leurs côtés sans avoir le droit de le faire comme eux, nous les voyions, nous étions ravagés par leur enthousiasme que renforçait notre silence... et nous entendions sortir de leur bouche les cris retenus dans nos poitrines. Oh! plus tard, quand ce sera fini, qu'un petit-fils de David, qu'un peintre jeune, inconnu, et tourmenté par son génie naissant, fasse de cette séance un impérissable tableau! Qu'il donne au Serment du Jeu de Paume un pendant de grandeur antique, afin que nous puissions posséder, fixées et nommées sur la toile, dans le Louvre et le Panthéon de nos annales, toutes ces figures baisées par la flamme divine, toutes ces faces embrasées, pareilles à des buissons ardents, tous ces bras levés, toutes ces mains ouvertes et ces poings brandis, tous ces hommes debout, tumultueux comme un orage et paisibles comme des rocs! En attendant, la salle du Parlement est, à partir de cette séance, transformée, nettoyée... Elle n'est plus la même; elle a subi les «réparations» nécessaires, elle est remise à neuf pour un siècle et l'on n'y pourra plus jamais dire et proférer certaines mauvaises paroles de division, d'injustice et de haine sans qu'aussitôt elles ne détonnent et ne retombent mortes sur ceux qui les auraient lancées... car les murs sont désormais couverts des devises marmoréennes, des inscriptions saintes et des cris libérateurs... Plus de partis! Rien que des Français! Une seule âme!... qui, ce jour du 4 août 1914, ont été les frapper partout et s'y sont plaqués pour toujours, comme des ex-voto.

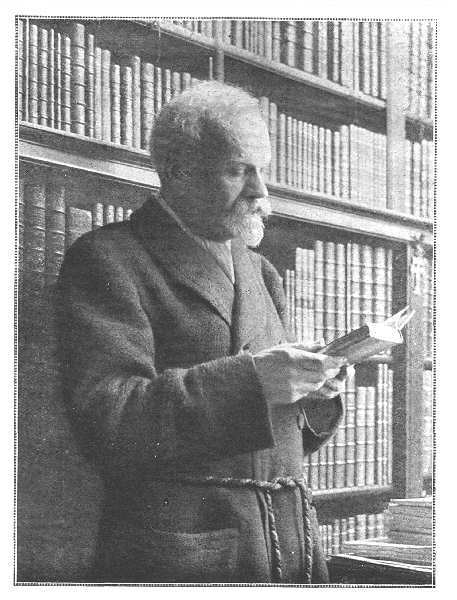

Jeudi 6 août.—Jules Lemaître n'est plus.

On le savait condamné, mais on espérait, malgré tout, qu'il hésiterait à embrasser ce grave parti de s'éloigner pour toujours, qu'à la dernière minute il y regarderait à plusieurs fois avant de nous faire cette peine. Nous nous flattions que cet homme docte et fin, cet érudit de la souplesse, d'une habileté supérieure et qui offrait si peu de prise, échapperait longtemps à la poigne sèche et sans art de la mort et qu'il trouverait le moyen de rester «en marge», et puis voilà qu'il s'est, comme les autres moins armés, laissé arrêter et emmener sans résistance, avec une bonne grâce infinie. Nous avions beau ne l'avoir pas vu depuis des mois, à peine a-t-il disparu qu'il nous manque, et son effacement cause en nous un grand vide.

Je le connaissais depuis près de trente ans et nous étions mieux et autre chose qu'amis, nous étions pays, fils tous les deux de ce Loiret que l'on peut considérer entre tous comme un des plus jolis berceaux où il soit accordé à un Français de venir au monde et d'apprendre à respirer raisonnablement, à vivre simple et naturel, à goûter les joies limpides de la lumière et de l'intelligence. Sur le premier feuillet de tous les ouvrages délicieux qu'il m'a bien voulu donner, Lemaître a dessiné de sa petite écriture nette et à peine appuyée, charmante et légère comme un brin de muguet, ces trois mots brefs: «A mon pays». Et cela pour lui disait tout et valait la plus nombreuse dédicace, car il ne cessa jamais, je n'ai pas à vous le rappeler, d'avoir l'amour complet, profond et nuancé des deux patries, la grande et la petite, qu'il associait et qu'il avait pour ainsi dire tressées et nattées dans son coeur pour en composer une seule et flexible couronne. Son amour de la grande il le montra dans maintes journées et avec le plus périlleux éclat, jusque dans les chemins difficiles de la vie publique, des chemins qui du moins allaient toujours en montant... mais son amour de la petite, il le gardait plus volontiers pour ceux de ses amis qu'il sentait tenir, par quelques liens, lointains ou rapprochés, à la terre natale, à la province qui était la sienne, le coin de prédilection de ses modestes origines... et aussi à ceux de ses amis qui avaient conservé «de l'enfance dans leur esprit», qui aimaient à reprendre à tout moment la barque indécise et confiante du jeune âge et à se laisser couler sur elle au fil des premiers souvenirs,... pour lesquels en un mot la plus rare félicité, la consolation la plus sûre étaient de descendre des menues hauteurs de l'homme et de regagner les plaines maternelles de l'adolescence et de la jeunesse... Lemaître n'était pas escarpé. En dépit des mouvements de terrain de son existence et des faits accidentés de sa carrière il fut essentiellement un esprit de plaine riante, étendue et douce, un promeneur de prairies. Sans remuer beaucoup, ni vous fatiguer par de longues marches, il vous faisait faire, à travers les bois, les guérets et les clairières des idées, un immense chemin que l'on s'étonnait d'avoir été capable en sa compagnie d'accomplir si aisément, sans que le front se perlât de sueur. Sa politesse intellectuelle était si recherchée qu'il nous procurait le mérite de découvrir tout ce qu'il nous enseignait. Il avait la science d'un mandarin qui serait poète à ses rêves perdus. La ravissante manière!... Il est encore là, tel qu'il nous a souvent intrigué. Nous le voyons gravé d'une pointe aiguë et savoureuse, accentué, rendu deux fois plus vivant par l'autorité de son discret extérieur, les sympathiques pièges de sa modestie, les audaces inapparentes de sa réserve et de sa timidité. Vous le retrouvez aujourd'hui, comme hier, courtois, attentif de tout son être, levant la tête pour mieux écouter, clignant des yeux à la malice prochaine et puis distrait tout à coup ainsi que dans des algèbres, vague et pourtant précis, myope de l'affirmation, roseau de la pensée, l'air d'un homme, avec ses mains toujours en avant, qui ne saurait pas très bien son chemin quoiqu'allant tout droit, et simple, sans vaine parure ni coquetterie, ne craignant pas d'avancer sur son âge, et d'avoir l'air un peu vieillard, avec un rire très gai de jeune homme. Quelle page que ses yeux bleus et passés, rieurs, couleur de saule et de rivière, profonds et transparents... qui n'osaient pas être hardis ni longtemps fixés, par souverain scrupule et bonne tenue humaine, comme si le spectacle déconcertant des mystères de la vie ne devait pas les solliciter, les exciter, les inquiéter, et qu'il fût au contraire décent et prudent de les «observer» ces yeux, de les tenir en règle, de leur interdire toute liberté trop profane et préjudiciable, toute arrogance téméraire!

Ainsi nous ne comprenions pas toujours très bien ce qu'il y avait cependant de lucide et de pénétrant sous les oscillations de Lemaître. Il balançait, mais ne reculait pas. Ses atermoiements n'étaient pas de la fuite. On peut même déclarer, sans crainte d'erreur, que ses qualités de décision, sa vaillance, furent la juste, nécessaire et noble contre-partie des faiblesses et des nonchaloirs de surface de sa personne physique. Son geste était flottant, mais non sa pensée. Son scepticisme même mordait, n'avait rien de mou. La clarté coupante, mélodieuse et grave de sa parole révélait celle de son jugement, et il avait la conscience, jusqu'en doutant avec loyauté, d'articuler son doute et de le marteler, d'y mettre un peu d'acier.

Il fut enfin pleinement courageux, dans des heures fameuses que l'on n'a pas oubliées. Il n'a jamais eu peur quand la peur lui eût été presque permise, et pour une grande cause il aurait donné, s'il l'avait fallu, sa vie,... mais avec un petit geste de modération et un sourire à la Montaigne.

Il est allé, tout à la fin, Voltaire tendre et converti, se reposer des fatigues, des spéculations et des doctrines, dans son Orléanais où il avait poussé son premier soupir, où il voulait rendre le dernier. Nous tirerons aujourd'hui, une fois pour toutes, de sa face et de toute sa personne, l'ironie terrestre qui en était le rideau, pour ne plus considérer que le visage et l'âme purifiée du patriote qui meurt à la limite, à la frontière même de son espérance. A cette heure il a rejoint, au milieu des fanfares de l'au-delà, Déroulède et Coppée. A eux trois ils assistent, de l'endroit où ils sont, au triomphe du vrai et intégral nationalisme. Ils contemplent, en se tenant les mains, l'achèvement et la sublime réalisation de la Patrie française. Et si tous les trois sont heureux, du moins Lemaître, qui avait franchi l'âge des territoriales, obtint-il la faveur de partir le jour de la mobilisation, et d'avoir une agonie pleine de tocsins... Mais c'était des tocsins qui, dans la tristesse et l'entraînement, avaient, malgré tout, leur douceur, des tocsins de village, de petits clochers des bords de la Loire, qui tintèrent à ses oreilles, dans les bourdonnements suprêmes, comme l'Angelus de la Victoire.

Dimanche 9 août.—J'ai épinglé au mur, en face de mon lit, le journal qui porte en lettres de triomphe ces mots prodigieux: Les Français en Alsace! Et je me nourris, sans me rassasier, de l'inscription flamboyante. Elle s'annexe à mon coeur. Elle coule en moi comme un vin qui désaltère. Elle arrose toute la contrée de mon âme. Chaque fois que j'entre dans ma chambre pour rien, pour le plaisir de la voir, de la lire, de la toucher... elle éclate, m'assaille, éblouit mes yeux et puis les caresse... et ceux-ci avant de se fermer, le soir, la prennent longuement pour l'emporter dans les batailles confuses des songes. C'est avec elle que je m'endors, avec elle que je m'éveille.

Les Français en Alsace!... Phrase historique, éternelle, sacrée... Phrase si longtemps pensée, envisagée, tenue secrète, tournée, retournée en tous sens, polie, usée comme le galet, par la vague jamais apaisée de nos émotions... phrase que nous cachions tous sur nous ainsi qu'un trésor, qui nous rafraîchissait comme un baume et nous rongeait comme un cilice, qui nous flottait par l'esprit ainsi qu'une soie d'étendard, qui se marquait au ciseau sous notre front comme sur le marbre et le bronze. Phrase d'autel, toi qui fus la prière ininterrompue d'un demi-siècle, l'immense voeu d'un peuple et qui deviens aujourd'hui le miracle accompli, la grâce obtenue, la guérison donnée, l'exaucement suprême... phrase ensevelie qui te lèves, ressuscites et sors tout à coup librement du cercueil de nos poitrines et de nos bouches desserrées... sois bénie, sois gardée à jamais, sois mise et écrite partout, sois notre Affiche! que l'on ne voie que toi, pendant beaucoup de belles et interminables années! que du bout du doigt, sur tes lettres majuscules, dès demain, ce soir... les jeunes mères apprennent à lire à leurs enfants, épelant pour leur patiente innocence les mots mystérieux qui plus tard, comme nous, les feront pleurer:—«L-e-s, les, F-r-a-n... Fran... les Français... sont... en... Alsace!... Répète avec moi, mon chéri! Dis avec moi: Alsace! Alsace!»

Mais dans l'excès de notre joie nous devons la mesurer, la traiter sévèrement. Ne soyons pas encore éperdus de bonheur. Ne croyons pas que la phrase glorieuse ait achevé de remplir son destin, qu'elle soit acquise, définitive et sans laisser de place à des remous d'angoisses, à des fluctuations de nouvelles souffrances. Il faut attendre encore avant de la pouvoir clamer à la face d'un ciel tricolore et serein. L'orage est toujours là, qui menace et qui gronde. La porte s'est seulement ouverte à demi, en un brusque effort... Nous avons pu poser le pied sur les marches du seuil et donner, entre deux feux de peloton, un haletant baiser d'amour, le premier, à la frémissante captive... Mais elle n'est pas délivrée! Elle a toujours ses fers... Nous la délivrerons... Brûlés et déjà possédés par cette courte étreinte, préparons-nous à la recommencer. Nous avons vu la prisonnière. Elle a passé la tête à travers les barreaux... Nous l'avons embrassée... Les barreaux ne sont pas brisés...

Henri Lavedan.

Jeudi, 6 août.—Le ministère de la Guerre communique la nouvelle qu'à Morfontaine, près Longwy, les Allemands ont fusillé deux enfants de quinze ans qui auraient prévenu les gendarmes français de l'arrivée de l'ennemi. Engagements à Nomény, à Lauw, entre des patrouilles.

Belgique.—Le roi Albert prend le commandement en chef de l'armée. Il adresse à ses soldats une proclamation: «Vous triompherez, dit-il, car vous êtes la force mise au service du droit.»

La bataille devant Liége continue avec acharnement. Tous les forts tiennent bon.

40.000 Belges sont aux prises avec toute une armée allemande, la troisième, composée des 7e, 9e et 10e corps, sous le commandement du général von Emmich et forte de 120.000 hommes, et lui résistent avec une magnifique vigueur.

Deux officiers et six soldats allemands pénètrent dans Liége dans le but de tuer le général Leman, gouverneur de la place; il échappe à cette tentative.

Grande-Bretagne.—Le gouvernement britannique publie un Livre bleu contenant des révélations sensationnelles sur les projets de l'Allemagne et sur ses efforts pour empêcher l'intervention anglaise: «Proposition infâme», dira plus tard M. Asquith, premier ministre.

Le contre-torpilleur Lance détruit un bateau allemand poseur de torpilles, le Königin-Luise.

Russie.—La flotte allemande bombarde Sveaborg, vieille forteresse au large de la côte finlandaise, et occupe les îles d'Aland.

Une dépêche de Saint-Pétersbourg annonce que, la veille, samedi, le tsar a fait appeler l'ambassadeur de France et l'a embrassé en lui disant: «J'embrasse en votre personne votre chère et glorieuse patrie.»

Le grand-duc Nicolas, commandant en chef des armées russes, télégraphie au général Joffre, généralissime français, l'assurance de sa foi absolue dans la victoire et de son attachement.

Autriche.—Une dépêche de Vienne annonce que la veille, 5 août, l'ambassadeur d'Autriche-Hongrie à Saint-Pétersbourg a, d'ordre de son gouvernement, notifié à M. Sazonof, ministre des Affaires étrangères du tsar, l'état de guerre entre les deux pays.

La Serbie rappelle son ministre à Berlin.

Vendredi, 7 août.—Le président de la République signe un décret conférant à la ville de Liége la croix de chevalier de la Légion d'honneur.

Nos troupes qui, jusqu'au jour de la déclaration de guerre se tenaient à 8 kilomètres de la frontière, couvrent cette zone, occupant Vic et Moyen-Vic.

Belgique.—Les Allemands demandent un armistice pour relever leurs morts et leurs blessés devant Liége.

Grande-Bretagne.—Le petit croiseur Amphion coule sur une torpille flottante.

Lord Kitchener est nommé ministre de la Guerre.

Russie.—L'avant-garde russe franchit la frontière de la Pologne prussienne.

L'ambassadeur de Russie quitte Vienne. On refuse de lui permettre de rentrer directement en Russie.

Les hostilités ont commencé aussi à la frontière austro-russe.

Grande-Bretagne.—Dans la nuit commence, sur la côte de Belgique et la côte de France, le débarquement des troupes britanniques.

Sur Mer.—Les deux croiseurs allemands qui sont dans la Méditerranée, le Goeben et le Breslau, après avoir charbonné à Messine, reprennent la mer dans la soirée, vers le Sud, puis à l'Est.

On dit qu'un combat se serait engagé entre le croiseur russe Askold et le croiseur allemand Emden, au large de Weï Haï Weï (Chine). Tous deux auraient coulé.

Montenegro.—Une batterie monténégrine, établie sur le mont Lovcen, qui domine les bouches de Cattaro, bombarde cette ville depuis la veille.

Samedi, 8 août.—Le ministère de la Guerre communique à 11 heures la note suivante: «Un combat très vif et très brillant a eu lieu à Altkirch. Nos troupes ont eu l'avantage et progressent dans la direction de Mulhouse. Il est même possible qu'elles y soient arrivées à l'heure qu'il est.»

Une dépêche Havas ajoute: «Dans leur joie de voir arriver les troupes françaises, les Alsaciens-Lorrains ont arraché tous les poteaux frontières.»

Le communiqué de 23 heures 30 confirme l'occupation de Mulhouse. Altkirch a été occupée vendredi à la tombée de la nuit. Mulhouse samedi à 17 heures.

Les Allemands se retirent sur Neuf-Brisach.

Le soir, nos troupes s'emparent des cols du Bonhomme et de Sainte-Marie-aux-Mines (Alsace) après un violent combat.

Belgique.—L'armistice demandé par les Allemands est refusé.

Serbie.—Les avant-gardes serbes ont franchi la frontière de Bosnie.

Montenegro.—Deux croiseurs autrichiens bombardent Antivari.

Dimanche, 9 août.—Informé qu'une partie des troupes autrichiennes sont dirigées vers la frontière française, le gouvernement français exprime à l'ambassadeur d'Autriche-Hongrie, toujours à son poste, le désir d'être fixé sur les intentions de la double monarchie.

Nos troupes tiennent toujours Cernay, Mulhouse. Altkirch, ayant devant elles la lisière de la forêt de Hart qui paraît sérieusement aménagée en vue d'une défense.

Un télégramme du gouverneur général de l'Afrique occidentale française rend compte que la garnison du Grand Popo (Dahomey), avec la collaboration d'un croiseur anglais, vient d'assurer la prise de possession de la colonie allemande du Togoland.

Le Journal officiel publie la déclaration de neutralité des Pays-Bas, du Danemark, de la Confédération helvétique, de la Suède.

Dans les Vosges, le combat a repris, le matin, aux cols de Sainte-Marie et du Bonhomme.

Belgique.—De toutes parts arrivent les nouvelles des excès sans nom commis par les Allemands dans la région qu'ils occupent, entre Liége et Verviers.

La cavalerie française a couvert de patrouilles toute la région de l'Eifel. Elle a trouvé le contact de l'infanterie allemande sur l'Ourthe et au sud de Neufchâteau.

Les Allemands ont pu faire passer un certain nombre d'escadrons dans la région de Tongres, au nord de Liége.

Russie.—Le tsar reçoit au Palais d'Hiver en audience solennelle en présence du général en chef le grand-duc Nicolas, et des ministres, les membres du Conseil de l'Empire et de la Douma.

La Douma et le Conseil d'Empire votent d'enthousiasme tous les projets de loi déposés par le gouvernement en vue de la guerre.

Serbie.—Les troupes serbes sont arrivées à 60 kilomètres environ de Sarajevo. Toute la vallée de la Drina inférieure est entre les mains des Serbes.

Italie.—Le comte d'Avarna, ambassadeur d'Italie à Vienne, qui était venu faire auprès du cabinet de Rome une suprême tentative pour entraîner l'Italie dans la guerre, repart, sa mission ayant échoué.

Lundi, 10 août.—En présence des explications insuffisantes fournies par l'ambassadeur d'Autriche à Paris, M. Dumaine, ambassadeur de la République à Vienne, est rappelé. Le comte Szecsen demande ses passeports. Un train spécial l'emmène vers I'Italie.

Les troupes du 19e corps d'armée, amenées d'Algérie sous la protection de notre escadre, ont débarqué et sont dirigées vers l'Est.

Belgique.—Liége est investie. Les forts demeurent intacts. La ville est occupée par les Allemands qui retiennent comme otages les notables, notamment l'évêque et le bourgmestre.

La cavalerie allemande a commencé l'exploration méthodique de la région de l'Hesbaye, grande plaine ondulée entre Liége et Bruxelles où semble se préparer une grande bataille. 10.000 cavaliers opèrent, suivis de détachements d'infanterie.

On annonce officiellement à l'armée belge que les pertes allemandes autour de Liége s'élèvent à 2.000 morts, 20.000 blessés, plus 9.700 prisonniers.

MONTENEGRO.—Les troupes monténégrines ont réoccupé la forteresse de Taraboch qui domine Scutari, et, en Herzégovine, plusieurs forts autrichiens.

Mardi, 11 août.—Au cours de la nuit du 10 au 11, le corps d'armée badois (14e) et une partie du 15e allemand ont attaqué la brigade française qui avait poussé une pointe sur Mulhouse.

Nos troupes, sur l'ordre du commandant de corps d'armée, se sont repliées en arrière, leur mission étant d'ailleurs terminée. Nous sommes installés sur des positions solides, que l'ennemi a attaquées en vain. Notre situation stratégique demeure la même,—excellente.

Nos troupes sont, sur presque tout le front, en contact avec l'ennemi. De petits engagements, qui tous ont tourné à notre avantage, se sont produits.

Les Allemands se sont présentés devant Longwy et l'ont sommé de se rendre; on devine quel fier refus a été opposé à cette démarche.

Belgique.—Le roi a installé son quartier général à Louvain.

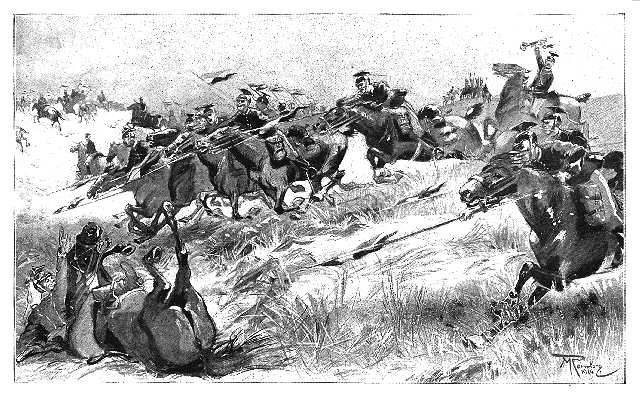

Des engagements ont commencé lundi, entre Saint-Trond et Tirlemont, mettant aux prises des forces importantes de cavalerie allemande pourvues de mitrailleuses et des lanciers belges envoyés contre elles. La lutte se poursuit aujourd'hui. Landen, occupé momentanément par les Allemands, est repris. L'ennemi est partout tenu en respect. La cavalerie française est entrée sérieusement en action.

Pays-Bas.—La Hollande a achevé sa mobilisation. L'état de guerre est proclamé dans le Brabant, le Limbourg, la Zélande et partie de la Gueldre.

Mercredi, 12 août.—Pont-à-Mousson est bombardé à 10 heures. Une centaine d'obus tombent sur la ville, tuant ou blessant quelques habitants et démolissant plusieurs maisons. Effet moral nul sur la population.

Belgique.—Les forts de Liége tiennent toujours. Le ministère de la Guerre annonce que le mouvement de retraite des Allemands s'accentue de ce côté; ils semblent se retirer et se masser vers l'Est.

Le gros des troupes allemandes est concentré entre Liége et Luxembourg. Une grande bataille paraît imminente.

Sur Mer.—Les croiseurs Goeben et Breslau ont franchi les Dardanelles. Le gouvernement ottoman déclare les avoir achetés,—ce qui est contraire à tous les traités internationaux.

M. Gérard Harry, notre correspondant à Bruxelles, nous envoie sur la défense de Liége des notes précises, complétant les détails publiés par les quotidiens. Nul, sans doute, n'était aussi bien qualifié que cet ardent patriote pour nous conter les péripéties de la lutte engagée presque sous ses yeux, et nous donner une impression rapide de l'âme belge en ces jours héroïques.

Bruxelles, 9 août.

Je vais m'efforcer de relater aussi sobrement que possible l'épopée de Liége, «la Cité ardente», comme l'a surnommée le romancier et ministre de la Justice, Carton de Wiart.

L'ultimatum du kaiser réclamant le libre passage de la route vers la France, moyennant un marché honteux, fondit sur la Belgique le dimanche 2 août, à 7 heures du soir, soit quatre heures exactement après cette déclaration publique du ministre d'Allemagne à Bruxelles: «Ne redoutez rien. Nous n'avons jamais songé à enfreindre votre neutralité. Vous verrez peut-être brûler le toit du voisin, mais pas le vôtre.» Et c'est dans la soirée du 3, quelques heures après la fière réponse du gouvernement belge, que l'avant-garde teutonne, ayant envahi le Grand-Duché de Luxembourg, pénétrait sur notre territoire dans la direction de Liége.

La Belgique avait le droit de réclamer immédiatement l'assistance de la France et de l'Angleterre, garantes (comme le roi de Prusse lui-même) de sa neutralité. Son roi et ses ministres estimèrent que la nation manquerait à sa dignité si elle ne commençait par faire front toute seule à l'insolent envahisseur; et la France, loyale jusqu'au bout, préféra retarder sa marche en avant et courir ainsi un risque des plus graves, plutôt que de franchir la frontière du peuple belge, sans y être invitée par lui-même. Il s'écoula quarante heures entre le défi du kaiser aux Belges et l'appel de ces derniers à la coopération française.

Mais, dès le début, ceux qui méritèrent jadis d'être appelés les «valeureux Liégeois» avaient opposé à cette invasion brutale la plus imprévue des résistances.

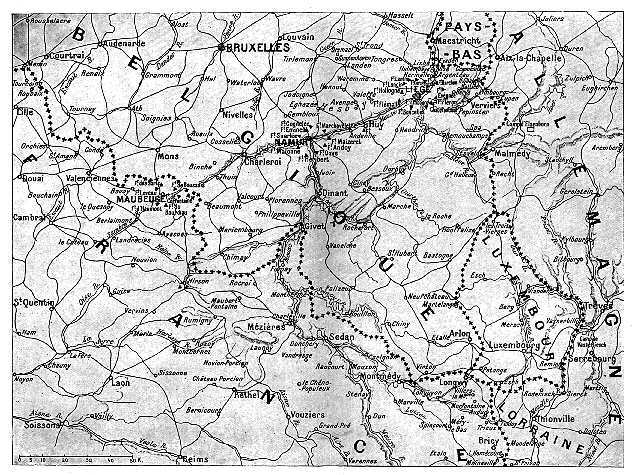

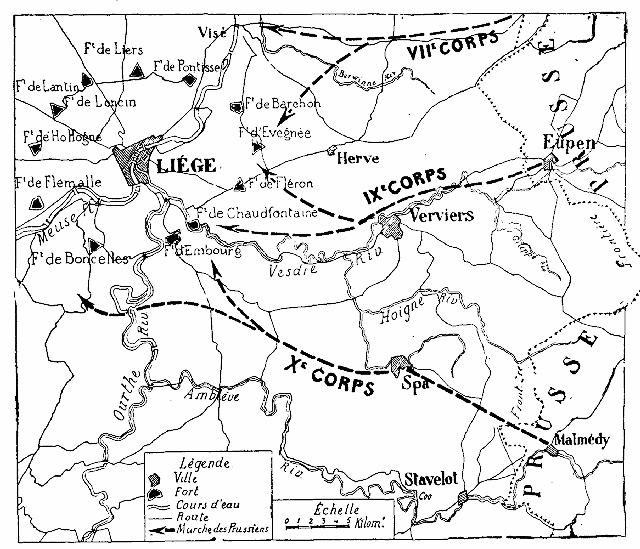

En dehors des petites et immobiles garnisons des forts de Liége, ils n'étaient que 25.000 contre les trois corps d'armée ennemis, le 9e, le 7e et le 10e, formant un total d'environ 125.000 hommes (Prussiens, Hanovriens et Mecklembourgeois surtout) qui allaient marcher successivement à l'assaut de leur position, le premier par la route d'Eupen, le second par la route d'Aix-la-Chapelle, le troisième par celle de Malmédy-Stavelot que menaçait depuis si longtemps le vaste camp d'Elsenborn.

Pour forcer le passage de la Meuse et gagner, le long du fleuve, la partie la plus vulnérable de la frontière française, l'envahisseur comptait se frayer un chemin entre les intervalles des douze forts construits, il y a vingt ans, par le fameux général Brialmont, véritable Vauban moderne, et que le génie militaire de tous les pays a toujours considérés comme des barrières extraordinairement solides.

Tenter la prise d'assaut de ces «rocs» eût exposé les assaillants à des pertes d'hommes immenses. Il fallait donc essayer de passer entre eux, tout en forçant le passage de la Meuse un peu au nord de Liége, vers Visé, dans l'étroit espace de terrain qui sépare la frontière belge du Luxembourg hollandais.

Les dépêches quotidiennes vous auront appris comment le 10e corps allemand après avoir occupé Visé et fusillé une partie de sa population, se trouva devant des tunnels et des ponts détruits. A trois reprises, il essaya de franchir la Meuse par des ponts de bateaux; l'énorme portée des canons des forts fit échouer ces tentatives.

Alors le 9e corps allemand, opérant aux bords de la Vesdre, et le 10e, entré en ligne le dernier, entre deux autres affluents de la Meuse (Amblève et Ourthe), cherchèrent à effectuer des trouées entre le fort de Fléron et les forts d'Embourg et de Roncelles. Ce fut, dans les couloirs étroits de rase campagne, garnis par les Belges d'obstacles en fil de fer barbelé et de mines souterraines, trois jours et une nuit de mêlée épique. La 3e division de l'armée belge chargée de la défense comprenait des troupes de ligne (1er, 2e, 9e, 11e, 13e et 14e), des chasseurs à pied, le 3e carabiniers, le 3e grenadiers et le 5e d'artillerie. Des engagés volontaires de vingt et même de dix-huit et dix-sept ans conduisaient les automobiles munies de projecteurs. La cavalerie fit des prodiges; l'infanterie des 9e et 14e de ligne et des 1er et 3e chasseurs chargea plus d'une fois l'ennemi à la baïonnette, l'arme la plus redoutée des Allemands, avec une furie justifiant, à vingt siècles de distance, le Sunt Belgiæ fortissimæ Gallorum (les Belges sont les plus courageux des Gaulois) des «Commentaires» de César, évoqué par le roi Albert dans sa première proclamation à l'armée. Il y eut maint corps à corps, et si près des forts qu'on a vu s'amonceler sur leurs glacis des tas de cadavres allemands d'une hauteur de 1 m. 10 à 1 m. 40!

Croquis du capitaine Ch. Kerremans, ne mentionnant pas les chemins de fer, rendus inutilisables.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, le 7e corps d'armée allemand revenait à la charge pour essayer de franchir la Meuse à la hauteur de Visé, parallèlement à une attaque dans l'intervalle des forts d'Evegnée et de Barchon. Wallons et Flamands, prenant brusquement l'offensive, sortirent des espaces protégés et se jetèrent sur les assaillants avec une telle ardeur qu'ils les décimèrent, enlevant plusieurs canons et drapeaux, faisant un nombre considérable de prisonniers, et obligeant les Allemands à évacuer 8.000 blessés en territoire hollandais.

Ce fut le point culminant de ces trois jours de luttes. Au total, les Allemands avaient perdu en tués, blessés et prisonniers, presque l'effectif d'un corps d'armée, d'où leur demande d'armistice. La grande Allemagne obligée d'implorer une grâce de la petite Belgique dès le début de la lutte!

Mais la proportion du carnage est peu de chose à côté du résultat général obtenu. Il apparaît clairement que la brillante action des Belges fit avorter un projet de raid colossal des forces du kaiser sur la frontière française, avec Reims ou même Paris comme objectif. Car on a constaté que les trois corps d'armée allemands qui furent aux prises avec la 3e division belge étaient très pauvres en vivres et munitions, sans avoir été coupés de leurs bases d'approvisionnements. On ne peut guère supposer qu'une puissance, qui a prémédité si longtemps cette guerre abominable, ait négligé ses précautions au point que son avant-garde de 125.000 hommes se trouvât au bout de trois jours à court de pain et de cartouches. Il faut donc admettre que les trois premiers corps d'invasion avaient été chargés le plus légèrement possible, avec mission de traverser la Belgique en rafale pour surprendre et affoler la population française.

L'admirable conduite de la 3e division belge, si hautement récompensée par la croix de la Légion d'honneur à la ville de Liége, n'a pas seulement empêché le raid des avant-gardes teutonnes vers la France; elle a permis à une centaine de mille hommes de l'armée de campagne belge de se former complètement, d'occuper les meilleures positions possibles en travers de la route visée par l'ennemi et d'opérer leur jonction avec d'imposantes masses françaises, élevant ainsi entre votre frontière et celle de la Prusse une barrière qui semble désormais infranchissable, même si leurs premiers revers à Liége et le premier et brillant succès des Français à Altkirch n'affectent point profondément le moral d'une armée incontestablement courageuse et endurante.

Le moral!... Rien n'a mieux montré que ces préliminaires d'une guerre monstrueuse le rôle énorme qu'il joue dans une telle lutte! C'est l'iniquité de l'agression allemande, le mépris affiché par le kaiser pour la lettre et l'esprit des traités, la mauvaise foi et la duplicité de ses procédés, la férocité des actes dictés à ses troupes, l'évidence de la longue préméditation de son crime par un système de fourberie et d'espionnage qui nous avait peuplés d'avance d'ennemis déguisés en commerçants, banquiers, commis-voyageurs, armateurs; c'est cette véritable application des méthodes de l'apache allant jusqu'à une tentative d'assassinat contre le général Leman, l'héroïque défenseur de Liége, qui a révolté les Belges, comme le reste du monde, au plus profond de leur conscience et leur a inspiré brusquement l'irrésistible élan contre lequel sont venues se briser les premières hordes des nouveaux barbares.

Gérard Harry.

D'autre part, un de nos collaborateurs particulièrement versé dans les questions d'artillerie et de génie militaire, nous fait connaître, dans ses grandes lignes, le système défensif de la place de Liége; il nous révèle en même temps le principe et les défauts de l'attaque menée par l'armée allemande:

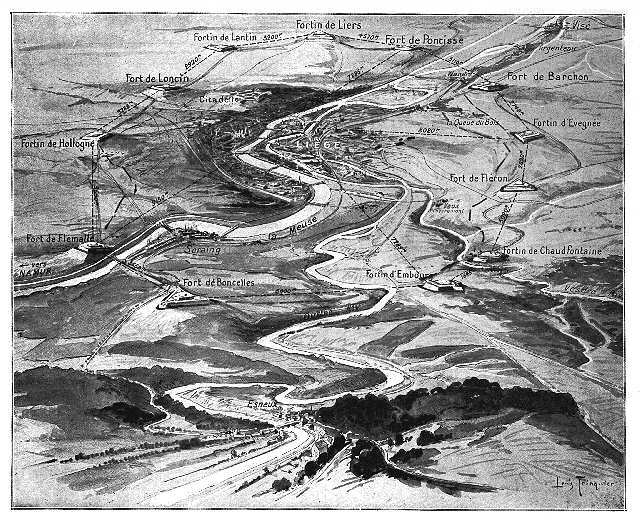

LE SYSTÈME DES FORTS DE LA MEUSE

Le général Brialmont, l'illustre ingénieur militaire belge qui a construit, de 1888 à 1891, les forts de Liége et de Namur, avait étudié avec le plus grand soin les expériences exécutées dans notre pays en 1886 au fort de la Malmaison, avec les obus à mélinite. Il avait été le premier à tirer de ces expériences des conséquences pratiques que l'on trouve résumées dans son livre de 1888: l'Influence du tir plongeant et des obus-torpilles sur la fortification.

Dessin de L. Trinquier.

Les essais de 1886 lui avaient montré d'une façon indéniable que les forts existant à cette époque étaient incapables de résister aux obus-torpilles, et que leurs murs de revêtement s'écroulaient d'une façon instantanée quand un obus à grande capacité venait éclater derrière eux, dans les terres qu'ils étaient chargés de soutenir.

Aussi le général Brialmont n'avait-il pas été long à comprendre qu'il fallait remplacer la maçonnerie classique des voûtes, maçonnerie si facile à fissurer, par une matière homogène et résistante comme le béton de ciment, et cela tout en triplant les épaisseurs habituellement employées. On revenait ainsi, par un détour quelque peu inattendu, à un genre de fortification qui rappelait singulièrement celle du moyen âge et les massifs imposants que l'on admire encore dans les donjons de Ham, de Coucy et de Vincennes.

Le général Brialmont avait également compris que les canons des forts, installés dans des emplacements trop visibles ou trop facilement repérables, étaient devenus incapables de tirer utilement à ciel ouvert et qu'il fallait les cuirasser ou les établir dans des coupoles tournantes, si l'on voulait pouvoir conserver leurs feux.

D'accord avec l'ancienne école française, le général avait voulu garder aux forts détachés un rôle prépondérant depuis le début de l'attaque jusqu'à la fin du siège, alors que les Allemands prétendent encore ne faire entrer les forts en jeu qu'au moment de l'attaque rapprochée. A sa manière de procéder, il trouvait notamment l'avantage primordial de garantir la place contre les surprises ou les attaques brusquées de l'adversaire. «La principale garantie contre les attaques de vive force réside, écrivait-il, dans l'impossibilité où se trouve l'assiégeant de réduire au silence les bouches à feu cuirassées des forts.»

Les événements qui viennent de se passer en Belgique démontrent jusqu'à l'évidence la parfaite justesse des conclusions du général Brialmont. Grâce à lui les Allemands se sont trouvés, la semaine dernière, en présence de forts qu'il est à peu près impossible de réduire en quelques heures par une attaque brusquée, quelle qu'en soit la puissance. Peut-être contre une attaque régulière, menée à loisir et longuement prolongée, présenteraient-ils une résistance moins grande que les petits forts plats, à faible relief et servant de mère nourrice à de nombreuses batteries annexes qui sont aujourd'hui à la mode; mais la preuve est faite qu'ils ne risquent pas de succomber le premier jour dans une lutte engagée à l'improviste contre des effectifs écrasants.

Les forts construits par le général Brialmont à Liége et aussi, il ne faut pas l'oublier, à Namur, sont donc des ouvrages très puissants. Ils comprennent onze canons, courts ou longs, tous cuirassés, capables d'entretenir la lutte contre l'artillerie de l'adversaire aux distances les plus considérables comme aux distances les plus rapprochées. Leur calibre varie de 120 à 210 m/m. Ils comprennent en outre quatre canons à tir rapide de 57 m/m placés dans des tourelles solides et qui assurent, avec le feu de l'infanterie et les mitrailleuses, la défense rapprochée et le flanquement des abords. Enfin, ils possèdent des observatoires cuirassés et un projecteur électrique également cuirassé. Ils ont donc tout ce qu'il faut pour se défendre et pour voir, même la nuit.

Un fort de ce genre présente évidemment une puissance considérable en même temps qu'une résistance passive extrêmement remarquable: les Allemands viennent d'en faire la fâcheuse expérience. Il a, par contre, l'inconvénient de coûter fort cher, et l'on ne saurait trop admirer la petite nation belge d'avoir su consacrer tant de millions à la défense de son territoire. Elle a donné là l'exemple d'une admirable prévoyance, prévoyance qui jure quelque peu avec l'inconscience des marchands de terrain qui prétendaient, il y a quelques jours encore, démolir les fortifications de Paris.

Oui, la bonne fortification coûte cher; mais, seule, la bonne fortification est capable de résister longtemps et, comme le dit le Règlement de 1891 sur le service des places, il ne faut pas oublier que «DE LA REDDITION D'UNE PLACE RETARDÉE OU AVANCÉE D'UN SEUL JOUR PEUT DÉPENDRE LE SALUT DU PAYS».

Les fortifications du général Brialmont viennent de sauver la Belgique.

Le mode d'attaque que les Allemands ont employé contre la place de Liége est dû à un général allemand, le général von Sauer.

L'attaque à la Sauer n'est autre chose qu'une attaque brusquée. L'assaillant étudie d'abord la place de son mieux au moyen de reconnaissances qui viennent compléter les renseignements obtenus en temps de paix, puis il refoule résolument le défenseur en arrière de la ligne des forts. Pour cela, il commence par bombarder énergiquement, avec son artillerie de campagne et les pièces du parc léger de siège, les positions avancées installées en avant des forts; il opère autant que possible partout à la fois de manière à laisser la défense dans l'indécision, et, quand l'adversaire est ébranlé, il donne l'assaut avec une extrême vigueur. Les troupes de la défense refoulées derrière les forts, il installe la nuit ses pièces de siège à environ deux kilomètres des ouvrages qu'il veut attaquer et il ouvre le feu le lendemain matin avec ces pièces aidées par l'artillerie de campagne. Toute cette artillerie inonde les forts et les batteries attenantes de shrapnels et d'obus de façon à annihiler l'artillerie de la défense en tuant les servants et décimant la garnison.

Dès que le feu de l'assiégé est éteint, on achève de refouler ses troupes en arrière de la ligne des forts attaqués, on cherche à traverser cette ligne et l'on s'efforce de prendre d'assaut un ou deux de ces forts. On y parviendra, non pas en faisant brèche, ce qui serait trop long, mais en profitant de ce que ces ouvrages sont réduits au silence, pour les envahir au moyen d'échelles d'assaut ou de passerelles de franchissement jetées en travers des fossés. On pousse ensuite droit à l'enceinte principale, si elle existe, et l'on profite du désarroi de la défense pour enlever le noyau central et prendre à revers les autres ouvrages de la place.

En France on a toujours pensé que cette méthode, toute de bluff, ne peut réussir que contre des ouvrages médiocres, mal préparés, occupés par des troupes sans consistance que commande un gouverneur sans énergie.

Les Allemands, au contraire, comptent depuis de longues années sur le succès d'opérations de ce genre, et c'est pour les mener à bonne fin qu'ils ont créé dès 1886 les groupes légers d'artillerie de siège destinés à suivre les troupes de campagne et à enlever, presque au pas de course, nos forts d'arrêts et nos places frontières. Ce qui les a beaucoup encouragés dans cette voie, ce sont les succès inouïs remportés par eux en 1870 dans l'attaque des places françaises. Ils ne se sont pas rendu compte que ces succès ont été dus, presque exclusivement, à l'incroyable faiblesse que montrèrent à cette époque, il faut bien le reconnaître, les garnisons et les gouverneurs de la plupart des places attaquées.

L'exemple du siège de Port-Arthur aurait dû leur ouvrir les yeux. Ils n'ont pas voulu en tenir compte, parce qu'ils n'appréciaient pas les troupes belges à leur valeur. Ils méprisaient trop leurs adversaires et ne savaient pas où ils allaient.

Une locution populaire veut que quand on ne regarde pas devant soi on risque de tomber sur un bec de gaz. Il semble bien qu'à Liège les Allemands aient rencontré leur «bec de gaz», et la rencontre a été plutôt rude.

Et cependant, à Liége, ils ont appliqué les théories de Sauer jusqu'au bout: ils ont même pénétré jusque dans la ville qui était, bien à tort, dépourvue d'enceinte. Mais ils ont été finalement repoussés avec des pertes énormes, ainsi que cela se produira toujours quand l'attaque aura affaire à une place solide, à une bonne garnison, à un gouverneur expérimenté et énergique et à une population dont l'affolement ne viendra pas contrecarrer les efforts de la défense.

Sauveroche.

Photographie L. Gimpel.

Dessin de Georges SCOTT.

Il n'est plus d'aucune «classe», celui-là. Ou plutôt si: il est de la classe des vieux,—de ceux qui ont passé la cinquantaine, et dont les reins ne pourraient plus porter longtemps le poids du sac, et que leurs jambes, un peu fatiguées, ne sauraient plus conduire «sur le front» aussi vite qu'autrefois... Car lui aussi est allé «sur le front»; il y a longtemps de cela: quarante-quatre ans! Sa jeunesse a connu le sublime espoir de vaincre, et, presque aussitôt, l'affreuse douleur d'être vaincu. Et il a vécu près d'un demi-siècle sous cet affront, avec la haine de l'Allemand au coeur, et cette ambition de la Revanche qui était demeurée, chez nous, le rêve obstiné de tous les vieux!

Le voilà près d'être réalisé, ce rêve-là! Au souffle de joie et d'enthousiasme qui a passé sur le pays, le vieux s'est senti rajeunir. Il a vu partir un fils, un petit-fils peut-être, et, dans cette minute d'angoisse paternelle, il s'est aperçu qu'il était content tout de même,—et presque jaloux de ceux qu'il accompagnait au train.

Alors il a demandé à servir; à faire quelque chose pour le pays, n'importe quoi. Et le voici à son poste, enrôlé parmi les braves gens qui surveillent nos voies ferrées, défendent nos ponts contre les surprises possibles du sabotage allemand... Il n'y avait pas d'uniforme pour lui. Qu'importe? sous son pantalon de travail il a chaussé ses godillots les plus solides; il a boutonné sur son bourgeron sa vieille veste, au revers de laquelle il a fait coudre sa médaille de 1870; en bandoulière, sa musette de la Guerre,—de l'autre Guerre! Il a bouclé là-dessus le ceinturon, coiffé le vieux képi, pris dans sa main solide encore le fusil que la Patrie lui prêtait... Et, l'oeil bien ouvert, il attend...

Le manque de cartes topographiques fut, pendant la guerre de 1870-1871, l'une des plus graves lacunes de notre organisation militaire et l'une des plus grosses de désastreuses conséquences. On vit alors des officiers assumant la conduite d'unités importantes, réduits à utiliser, pour se guider, de simples cartes géographiques d'atlas scolaires! Que d'erreurs, que de surprises en sont résultées! La leçon n'a pas été perdue, et, comme tant d'autres, cette faute d'autrefois a été supérieurement réparée: le service géographique de l'armée, méthodiquement réorganisé, est en mesure de rendre aujourd'hui tous les services qu'on peut attendre de lui.

Au fur et à mesure que se déroulent les opérations, tous les officiers, les chefs de sections eux-mêmes, reçoivent un lot complet de cartes de la région où ils sont appelés à opérer, cartes de notre état-major, et, au delà de nos frontières, reproductions parfaites des cartes des états-majors étrangers. Car on a prévu le cas, que chaque Français, au fond de son coeur, appelle de ses voeux ardents, où nos soldats auraient à marcher, en pays hostile, au-devant de nos amis et alliés.

Les cartes établies par les soins du service géographique et distribuées ainsi, selon les besoins, sont à l'échelle du 80.000e, du 200.000e et du 320.000e pour le territoire français, au 100.000e pour la partie allemande, au 40.000e pour la partie belge, au 200.000e pour la partie autrichienne. Une voiture spéciale attachée au quartier général de chaque armée assure le réapprovisionnement.

La carte que nous reproduisons ici est un excellent spécimen des documents confiés à nos officiers et sous-officiers. Elle comprend six feuilles de la carte de l'état-major allemand. On y lit avec une saisissante netteté—encore qu'elle soit assez sérieusement réduite—la configuration du terrain. De bons yeux y retrouveront tous les points dont il a été question ces jours derniers, la trouée de Belfort, Altkirch, Mulhouse, la forêt de Hart et les cols des Vosges.

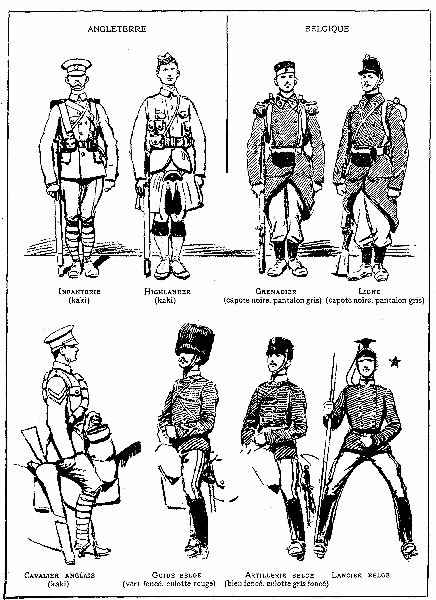

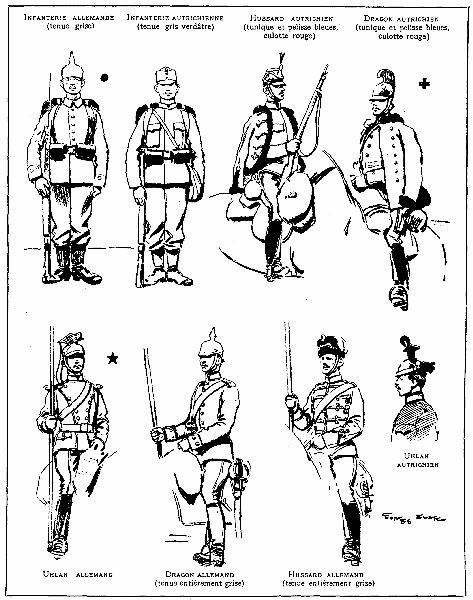

Les uniformes des lanciers belges et des uhlans prussiens étaient presque semblables: mais ces derniers portent maintenant en campagne une tenue d'un gris uniforme avec bottes de cuir fauve. Pour éviter toute surprise, des gravures en couleurs vont d'ailleurs être distribuées aux troupes françaises appelées à combattre aux côtés des soldats belges et anglais.

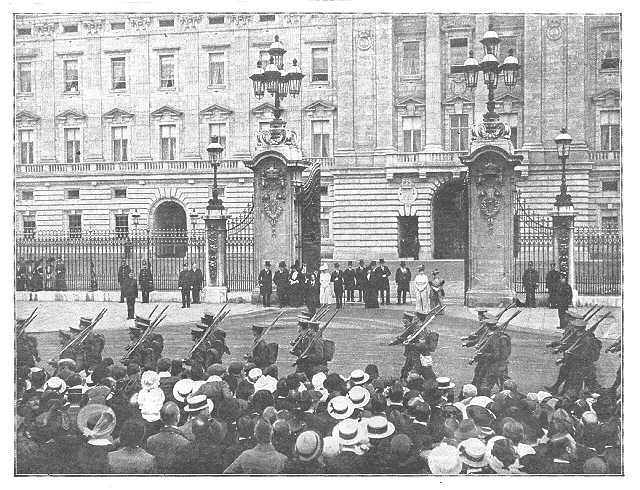

UNE SÉANCE HISTORIQUE A LA CHAMBRE DES COMMUNES (3 AOUT 1914).—Sir Edward Grey, ministre des Affaires étrangères, déclare solennellement que la flotte anglaise garantira les côtes de France, et que le Royaume-Uni maintiendra la neutralité de la Belgique.

Dessin d'ANDRÉ DEVAMBEZ.

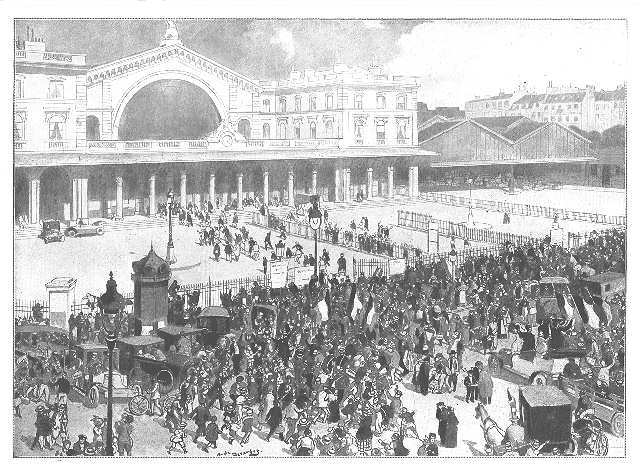

Le 2 août, premier jour de la mobilisation, une manifestation, à laquelle des Italiens habitant Paris avaient associé leur drapeau, traversait la place de l'Opéra; juste à ce moment, la lune presque à son plein, énorme, brillait dans l'axe de la rue de la Paix et pendant un instant, on eut, de la place de l'Opéra, la vision qu'a fixée un artiste, témoin de cette scène, en un rapide croquis qu'il n'est pas trop tard pour reproduire.

D'une lettre d'un de nos collaborateurs, parti dès le 2 août, nous détachons ce passage:

Nous voici tous soldats. Cela s'est fait en une heure. Nous interrompons nos articles. La patrie chante en nous. Les vieux hymnes de gloire nous montent du coeur aux lèvres. A l'instant, j'avais en mains un livre de mémoires dont je comptais entretenir les lecteurs de L'Illustration. Je ferme le volume. Il ne s'agit plus de lire l'histoire. Il faut se préparer à la vivre. Deux de mes amis, un dragon et un artilleur, arrivent ensemble chez moi. Ils sont déjà en uniforme. Nous devons partir tous trois «sans délai», à peu près à la même heure, minuit cinq ou minuit dix, mais pour des directions différentes. L'un va à Maubeuge; l'autre à Nancy; le troisième, le moins favorisé pour l'instant—et c'est moi-même—se rend au Mans. Nous faisons sur un coin de table un repas de bivouac. Nous vidons une coupe de champagne, et nous voici dans la rue où l'on chante la Marseillaise. Ce sont des ouvriers qui passent, des terrassiers que j'ai vus, ces derniers jours et ce matin même, occupés à un chantier de Passy voisin de ma maison. A la dernière grève, ils hurlaient l'Internationale. Maintenant, ils se souviennent des paroles de la Marseillaise. Et ils chantent gravement, religieusement, le cantique national. L'un d'eux salue nos uniformes...

... A chaque station du parcours montent des mobilisés, des ouvriers, des paysans, avec leur pauvre bagage. Ils s'entassent dans les couloirs, car il y a déjà une quinzaine d'hommes dans chaque compartiment de dix. Et voici encore, encore, de nouveaux appelés, à Maintenon, à Chartres, à Nogent, qui nous envahissent. Nous leur ouvrons nos compartiments de première; les braves gens s'installent parmi les officiers, respectueux, disciplinés, confiants, avec une affectueuse déférence. Ils parlent entre eux et nous paraissent très intelligemment au courant des diverses phases de la crise. Ils ont beaucoup lu les journaux tous ces temps-ci. Ils comprennent parfaitement le véritable caractère de la crise. L'un dit: «Il fallait bien que ça arrivât. Il y a quarante-quatre ans qu'ils nous insultent...» Un autre ajoute: «Nous ne sommes pas tristes; nous sommes graves.» Et c'est vrai. Ils ne chantent pas. Ils ne manifestent pas. Ils représentent, ces humbles, toute la dignité ferme du pays...

Dès la descente du train, nous trouvons un grand calme. La population de la ville est toute militaire. Un grand nombre d'officiers mobilisés sont arrivés avant le jour, beaucoup très jeunes et parfaitement équipés. La plupart partent, sous très peu de jours, pour le front, avec les troupes de première ligne. Nous saluons un groupe—pas trop vieux—de généraux de réserve et nous nous rendons à la place. Les officiers de l'active accueillent à bras ouverts leurs camarades de la réserve. On se retrouve, on se reconnaît, on s'embrasse. Il n'y a plus de catégories, de coteries, d'esprit de corps. On n'est plus qu'un dans un même effort, dans un même élan, dans un même espoir...

D'un autre:

...Départ plein d'ordre, de calme. Un long train nous attend: de ces wagons à chevaux qui sont des hangars roulants; on y a mis simplement des bancs.

Tout de suite, on sent la confiance, l'enthousiasme, mais pas un enthousiasme en quelque sorte inquiétant. On sait que l'ennemi est fort et que ce sera dur. Mais quelle résolution!

Camaraderie parfaite, spontanée. Des types: le loustic dont les saillies font rire; un homme qu'on appelle immédiatement le matelot parce qu'il a une blouse de marin; l'ouvrier socialiste qui est résolu à défendre son «patron», la France.

Le train marche très régulièrement, et les convois se succèdent. On s'arrête parfois devant les gares, et on en profite pour arracher des fleurs des champs, des branchages qui maintenant jettent leurs fraîches couleurs sur le noir des wagons. Partout, le long de la voie, aux ponts, aux postes, des territoriaux à belles mines graves. On les salue: «Bravo, les vieux! Au revoir!» Les femmes, au passage, agitent leurs mouchoirs. Les bons et doux visages! Elles ont un peu envie de pleurer, mais notre entrain malgré elles les fait sourire. L'union est touchante. On a vraiment l'impression qu'un peuple tout entier se dresse.

Dans les wagons, on cause, on plaisante, les uns assis, les autres aux portières, et l'on traverse la belle France, vraiment si douce aux yeux et au coeur. Chaque fois que j'ai fait un voyage en France, je l'ai aimée davantage. Combien cette impression s'accuse aujourd'hui! On peut bien défendre avec coeur ce pays-là, cette terre séduisante.

Chez tous, c'est la même haine des Allemands. On les déteste, non seulement pour des raisons générales que chacun, plus ou moins obscurément, comprend, mais parce qu'on les connaît pour les avoir vus en France. Quelle invasion ç'a été depuis dix ans! On s'en rend compte à la haine qu'ils allument. Et puis, la France est une belle nation belliqueuse qui retrouve ses vieux instincts au premier appel.

Dans les conversations, la famille, ceux qu'on a laissés derrière soi tiennent une grande place. Mais on ne s'attendrit pas. On se montre des portraits d'enfants, de femmes. Il n'y a rien de tel qu'une image féminine, belle ou médiocre (car il y a de ces photographies qui font sourire) pour donner du courage. Quelques visages graves,—ce ne seront pas ceux qui seront les moins fiers au combat...

D'un troisième:

... L'immense train est en route; il transporte environ trois mille hommes qui ont rejoint la gare individuellement ou par petits groupes, souriants, allègres, escortés de mères, d'épouses ou de maîtresses, de filles, de soeurs, toutes graves, émues et le coeur gonflé de larmes qui, tout à l'heure, déborderont.

Quelques visages d'hommes portent cependant la marque d'un trouble farouche, mais ce n'est point à cause de ce qui est devant eux, de l'inconnu qui les attend; c'est à cause de ce qu'ils laissent derrière et qu'ils n'ignorent pas: la femme, les enfants sans pain et sans ressources et dont le dénuement, en attendant les secours officiels, va muer l'angoisse en détresse.

Ce n'est qu'une impression passagère. On monte dans le train dont la ligne s'allonge, à gauche et à droite, interminablement. Il y a, comme dans tout train pacifique, des wagons de 3e classe, en grand nombre; il y a aussi des wagons de 2e et de 1re; on monte dans les uns ou dans les autres, sans hâte, en échangeant des propos de bonne humeur. On croirait, quoique ces voyageurs n'aient pas de fusil, un départ de chasseurs, un matin d'ouverture,—des chasseurs de condition modeste, parmi lesquels ne figurerait pas un seul Tartarin.

Car ces hommes, des territoriaux de 35 à 40 ans, n'ont plus l'emballement fougueux, éclatant, de la jeunesse; cependant une résolution contenue ennoblit leurs visages, qui paraîtraient peut-être, pour la plupart, assez vulgaires en d'autres temps. Ce qui n'empêche pas (nous sortons de Paris) les saillies de fuser dès que, les portières refermées, le train en marche, on se sent entre soi...

Par hasard—très vraiment par hasard—je me trouve dans un compartiment de première; mes compagnons de voyage s'ébahissent du moelleux des sièges, du luxe des boiseries, de la peinture claire des plafonds:

—Ah! mince! s'écrie l'un d'eux. Ce que c'est chic!... Ça ne m'est jamais encore arrivé; pour que je voyage en première, il aura fallu qu'il y ait la guerre!

Car c'est vrai; on allait un instant presque l'oublier entre camarades de même coeur et parmi ces campagnes qui glissent derrière nous dans la plus molle quiétude. Il y a la guerre! On ne l'oublierait pas longtemps, car, aux fenêtres des villages traversés, sur le seuil de toutes les maisonnettes qui jalonnent la voie, des mains s'agitent, des cris s'élèvent; les enfants, les vieillards, nous jettent leur espoir et leur enthousiasme, les femmes y ajoutent des baisers; et, à toutes les gares, à tous les ponts, à tous les signaux, veillent d'anciennes figures de troupiers qui nous saluent et nous suivent d'un regard d'envie.

...C'est très curieux. On ne peut encore pas se faire à l'idée qu'on «va à la guerre». Nous avons l'impression de rallier la caserne pour une période de manoeuvres. Cela ne nous viendra sans doute que lorsque nous chargerons nos cartouchières de cartouches à balle et même pas encore, car nous en avons eu, des balles, pour nos exercices de tir réels. Il nous faudra, sans doute, aux premières escarmouches, voir tomber des blessés pour nous rendre compte de la réalité de ce qui se passe. Et, ce qui est encore bizarre, cette impression se concilie très bien avec la violente impatience qu'on a tous de battre, de chasser, d'écraser les Allemands.

La guerre étant survenue au moment où les grandes puissances effectuaient ou parachevaient l'effort militaire qu'elles avaient dû s'imposer pour répondre à l'accroissement de forces de l'Allemagne, il est bien difficile de traduire en chiffres précis les résultats auxquels elles étaient parvenues. Nous allons cependant essayer de fixer aussi exactement que possible les effectifs dont pourront disposer les belligérants.

Allemagne.—A la date du 1er janvier dernier, l'effectif budgétaire de l'armée active allemande était très exactement de 36.000 officiers; 110.000 sous-officiers; 661.000 gefreiten, obergefreiten et simples soldats; 6.000 employés supérieurs; 4.000 employés subalternes et 18.000 volontaires d'un an, soit: 835.000 hommes. Mais deux incorporations en surnombre, de 40.000 hommes chacune, ont porté ce chiffre à 950.000 hommes.

Le total des forces mobilisables (hommes instruits) est d'environ 4.700.000 hommes.

Autriche-Hongrie.—L'armée commune peut atteindre, sur le pied de guerre, 1.360.000 hommes; landwehr autrichienne, 240.000 hommes; honved hongroise, 220.000. Quant au landsturm, il figure bien sur les statistiques pour 2.000.000 d'hommes, mais ce chiffre n'a qu'une valeur théorique.

France.—A la suite de l'application de la loi de trois ans, l'effectif de l'armée active, réalisé au Ier janvier 1914, était, au total, pour les troupes métropolitaines, de 792.000 hommes. En y ajoutant 46.000 hommes (élément français au Maroc) et en en déduisant: indigènes algériens 39.000 hommes; régiments étrangers, 11.000; service auxiliaire, 50.000, on atteignait 738.000 hommes. Enfin, les 31.000 hommes de l'armée coloniale portaient ce chiffre à 769.000 hommes, encadrés par 100.000 gradés.

Sur le pied de guerre la France dispose de près de 4.000.000 d'hommes.

Russie.—Armée permanente: environ 1.600.000 hommes, dont 1.300.000 en Europe. Effectif mobilisable: 5.600.000 hommes.

Angleterre.—Le Royaume-Uni, dont l'armée régulière compte 186.000 hommes, auxquels s'ajoutent des réserves et une territoriale, peut disposer d'un corps expéditionnaire d'environ 160.000 hommes.

Belgique.—Depuis 1913, l'effectif de l'armée belge a été porté de 180.000 à 340.000 hommes: 150.000 pour l'armée de campagne; 130.000 pour l'armée de forteresse; 60.000 pour les réserves de remplacement et les auxiliaires. L'armée de campagne comprend 6 divisions et une division de cavalerie. En outre, la garde civique active, constituée dans les communes de plus de 10.000 habitants et dans les places fortes, comprend 50.000 hommes, et la garde civique non active 100.000 hommes.

Serbie.—Au moment de la guerre des Balkans, la Serbie était parvenue à mettre sur pied 348.000 hommes. Il est vraisemblable que, surprise cette fois en pleine réorganisation militaire et mise en valeur de ses nouveaux territoires, elle ne pourra mettre en ligne que 300.000 hommes; mais ces troupes ont fait leurs preuves.

Montenegro.—Environ 40.000 hommes mobilisables.

La ration du soldat français en temps de guerre est, d'après les règlements officiels, supérieure à celle d'aucun autre soldat d'Europe. Pendant la campagne qui commence, elle sera fixée de la manière suivante:

Pain, 750 gr. ou biscuit, 600 gr.; sel, 20 gr.; sucre, 35 gr.; café, 28 gr. ou thé, 4 gr.; riz, 40 gr., haricots, 30 gr., légumes frais, 30 gr., soit 100 gr. de légumes; viande fraîche, 500 gr. (dont, au plus, 125 gr. d'os); saindoux, 35 gr.

Ces chiffres représentent des quantités minima susceptibles d'être accrues toutes les fois que l'Intendance pourra le faire. Déjà, on distribue aux troupes de couverture des rations plus fortes.

Voici, d'autre part, l'alimentation maxima que recevra le soldat allemand:

Pain, 700 gr., ou biscuit, 550 gr.; sel, 20 gr.; sucre, 30 gr.; café, 26 gr.; légumes secs, 245 gr., ou pommes de terre, 1.500 gr. Viande fraîche et lard, 350 gr., ou 250 gr. de charcuterie.

C'est une alimentation «juste suffisante», et pour laquelle, cependant, aucune augmentation n'est prévue.

Le soldat belge, reçoit, au cours de la campagne actuelle:

Pain de munition, 750 gr.; viande de boeuf, 250 gr. (os compris); pommes de terre, 1.000 gr.; beurre ou graisse, 20 gr.; lard, 10 gr.; sel, 30 gr.; café, 24 gr.

M. Jules Lemaître, dont la santé, depuis des mois, allait déclinant, s'est éteint, la semaine dernière, jeudi, dans son petit village natal, à Tavers, en Orléanais. Il avait seulement soixante et un ans.

Pour ceux qui l'aimaient, c'est une aggravation de peine que de n'avoir pu accourir, à la dernière minute, à son chevet; de n'avoir pas eu, même, cette consolation de suivre, jusqu'à l'humble cimetière campagnard où elle repose, sa dépouille, et de remplir l'affectueux devoir qu'assumèrent, à leur place, quelques paysans ou voisins, de le porter jusqu'à sa tombe. Les circonstances, hélas! leur interdisaient ce pieux voyage. «Elle aurait dû attendre, dit, au moment où on lui annonce la mort de sa femme, Macbeth, traqué dans Dunsinane, que j'eusse le temps de m'occuper de ses funérailles.» Ainsi, à l'heure où une forêt non plus de verts rameaux, mais de fer hérissée, nous assaille, à peine avons-nous loisir de rendre à ceux qui tombent un dernier hommage. Du moins, nous pouvons nous consoler à la pensée de l'immense espérance qui dut emplir, à son heure suprême, cette âme d'élite.

La mobilisation lui avait enlevé jusqu'à son médecin. Dans ce délaissement, son unique souci était le salut de la patrie: «Ah! disait-il, en se couchant pour la dernière fois, à une amie dévouée qui l'assistait, si seulement je pouvais échanger ce qui me reste à vivre contre la victoire de ma Patrie!... car, en somme, la victoire de la France, ça été le but de ma vie!... » Il ne devait plus proférer d'autre parole.

En un pareil moment, on voudrait n'écrire que des mots susceptibles d'agréer à cette ombre délicate et charmante.

Certes, Jules Lemaître fut un grand styliste, l'un des plus parfaits, sinon le plus parfait de tous ceux qu'ait connus notre génération, en un temps où le talent, comme on dit, court les rues. Et pour évoquer toutes les joies purement littéraires dont nous lui sommes redevables, il suffirait d'énumérer les titres de ses oeuvres, depuis les Petites Orientales, tout imprégnées d'une ironie émue, jusqu'à son dernier volume, la Vieillesse d'Hélène.

Mais peut-être, à l'heure solennelle où l'on pèse sans vaine indulgence le bien et le mal qu'on a pu faire dans sa vie, Jules Lemaître, plus que cette gloire littéraire, revendiqua-t-il, devant sa conscience, l'honneur d'avoir été un irréprochable Français, dans ses écrits comme dans ses actes.

Dès son premier volume de vers, les Petites Orientales, ce dont il a le nostalgique regret, exilé en Algérie—oui, exilé!—c'est de la douce France; ce à quoi il aspire de tout son coeur, c'est au «jardin de l'Occident», c'est à son Orléanais,

Coteaux herbeux, petits ruisseaux, coins familiers.

Plus tard, le romantisme, ses nuées germaniques et ses utopies de fraternité n'ont pas de plus implacable, ni de plus irrésistible adversaire. Et c'est avec une tendre piété qu'il nous ramène vers Racine, son idole préférée, vers sa clarté, son harmonie, son art si français; vers le doux Fénelon, vers tout ce qui tenait au sol gaulois par les racines les plus vigoureuses et les plus profondes, tout ce qui se rattachait le plus fermement à la tradition française, au génie, aux vertus de la France immortelle.

En politique, sa conduite fut de tout temps conforme à sa pensée. Et c'est de cette constance, de cette fermeté patriotique, que, sans doute, il serait le plus fier d'être loué aujourd'hui.

* (Coiffure noire, tunique foncée, culotte grise.)

* Aucune troupe allemande ne porte le pantalon ou la culotte rouge. + Le casque à crinière n'est porté que par la cavalerie française. Uniforme entièrement gris y compris la coiffure.