Title: Las inquietudes de Shanti Andia

Author: Pío Baroja

Release date: July 8, 2004 [eBook #12848]

Most recently updated: December 15, 2020

Language: Spanish

Credits: Produced by Stan Goodman, Miranda van de Heijning and PG Distributed

Proofreaders

Las condiciones en que se desliza la vida actual hacen a la mayoría de la gente opaca y sin interés. Hoy, a casi nadie le ocurre algo digno de ser contado. La generalidad de los hombres nadamos en el océano de la vulgaridad. Ni nuestros amores, ni nuestras aventuras, ni nuestros pensamientos tienen bastante interés para ser comunicados a los demás, a no ser que se exageren y se transformen. La sociedad va uniformando la vida, las ideas, las aspiraciones de todos.

Yo, en cierta época de mi existencia, he pasado por algunos momentos difíciles, y el recordarlos, sin duda, despertó en mí la gana de escribir. El ver mis recuerdos fijados en el papel me daba la impresión de hallarse escritos por otro, y este desdoblamiento de mi persona en narrador y lector me indujo a continuar.

No tenía la menor intención de dar mis cuartillas a la imprenta; pero, cuando salió El Correo de Lúzaro, todos los amigos me instaron para que publicase mis memorias en el periódico.

Debía colaborar en la cultura de la ciudad. Yo era uno de los puntales de la civilización luzarense. Nos reímos en casa un poco de estos elogios y comencé a publicar mi diario en El Correo de Lúzaro y a pagar periódicamente las facturas de la imprenta.

Estuve ausente de Lúzaro una semana para llevar mi segundo hijo al colegio, y al volver de mi viaje me encontré con que El Correo había pasado a mejor vida, y mis memorias quedaban colgadas en lo que yo consideraba más interesante. A pesar del interés supuesto por mí, nadie se ocupó de saber su continuación, lo cual sirvió para mortificar bastante mi amor propio de literato.

Ahora, mi amigo Cincunegui se ha empeñado en que publique mi diario íntegro. Lúzaro necesita un grande hombre; le es preciso tener una figura presentable ante los ojos del mundo. Desde la muerte de don Blas de Artola, el teniente de navío retirado, la plaza de hombre ilustre está vacante en nuestro pueblo. Cincunegui excita mis sentimientos ambiciosos, quiere mi encumbramiento, mi exaltación; según él, no puedo dejar a mis paisanos en la orfandad en que se hallan; debo llegar al pináculo de la gloria.

A mí, la verdad, la gloria no me entusiasma. La gloria no es para los países lluviosos; tener una estatua a orillas del Mediterráneo, en una ciudad de Andalucía, de Valencia o de Italia, está bien; ¿pero qué voy a hacer yo si en premio de este libro me levantan una estatua en Lúzaro? ¿Estar recibiendo constantemente la lluvia en la espalda?

No, no; soy muy reumático, y ni aun en efigie me gustaría estar asi a la intemperie.

¿Habrá que decir a mis lectores que no tengo pretensión literaria alguna? Ellos lo verán si hojean, aunque sea distraídamente, las páginas de mi libro. Estas cuartillas están escritas en distintas épocas de mi vida y con diferentes estados de ánimo. El sentimiento ha sido sincero; la forma, seguramente, poco hábil. Mi público creo que no me reprochará mi falta de atildamiento. Más que para los jóvenes críticos del casino de Lúzaro, escribo para mis amigos del Guezurrechape de Cay luce (El mentidero del Muelle largo).

Soy un marino poco culto, un rudo marino, como dicen en los folletines y melodramas, y de mí no hay que esperar los perfiles literarios de un profesor de retórica.

He tenido fama de indolente y optimista, de indiferente y apático. Basta poseer una reputación cualquiera, buena o mala, para que las personas conocidas por uno vayan poniendo su piedra en el monumento de valor o de cobardía, de ingenio o de brutalidad, asignado a cada uno.

Esta colaboración espontánea adorna los grandes hechos y los grandes caracteres. El uno insinúa: "Podría ser"; el otro añade: "Se dice"; un tercero agrega: "Ocurrió asi", y el último asegura: "Lo he visto...." De este modo se va formando la historia, que es el folletín de las personas serias.

Según la gente de mi pueblo, la indolencia mía ha sido de esas extraordinarias: borrascas, tempestades, rayos, truenos, nada ha logrado sacarme de mi pasividad habitual.

Se han inventado anécdotas acerca de mi frialdad y de mi indiferencia. Una vez, un juramentado de Filipinas vino a mí, con el yatagán levantado, a cortarme la cabeza; yo le miré y bostecé de fastidio.

Es indudable que el fondo mío de pereza, de indolencia, ha dado pábulo a estas historias, no lo niego; lo inaudito para mis panegiristas o para mis detractores sería si oyeran que con frecuencia me lamento de mi manera de ser. ¿De no tener mayor actividad? ¿De no tener más espíritu de empresa?

No, de todo lo contrario. Ciertamente es una demostración de mi naturaleza cínica e inmoral; pero la verdad ante todo.

La mayoría de los hombres se sienten muy orgullosos de su constancia, de la permanencia de sus propósitos. Son consecuentes como el acero de una brújula rota o enmohecida, y esto les parece una gran virtud.

Saben adónde van, de dónde vienen. Cada paso en el camino de la vida lo llevan contado y calculado.

Si les escuchamos, nos dirán: "No nos detengamos a contemplar el mar o las estrellas; no hay que distraerse. El camino espera. Corremos el peligro de no llegar al fin".

¡El fin! ¡Qué ilusión! No hay fin en la vida. El fin es un punto en el espacio y en el tiempo, no más trascendental que el punto precedente o el siguiente.

Debe ser grande el asombro de esos hombres discretos, previsores y sensatos, al ver a muchos que, sin preocuparse gran cosa por las revueltas del camino, van llevados en alas de la suerte por iguales derroteros que ellos, y que tienen, ¡los insensatos!, además de la satisfacción de conseguir un fin, cuando lo consiguen, el placer de mirar a un lado y a otro de su ruta y de ver cómo sale el sol y se pone el sol, y cómo brotan las estrellas en el cielo de las noches serenas.

La preocupación por conseguir un fin nos intranquiliza a todos los hombres, aun a los más desaprensivos, aun a los más indolentes, y yo, por mi parte, hubiera deseado vivir todavía más en cada hora, en cada minuto, sin la nostalgia del pasado ni la ansiedad por el porvenir.

Este deseo es consecuencia de mi fondo de epicurismo y de la decantada indolencia que tanto me han reprochado, y que, sin duda, desarrolla y exagera la vida del marino.

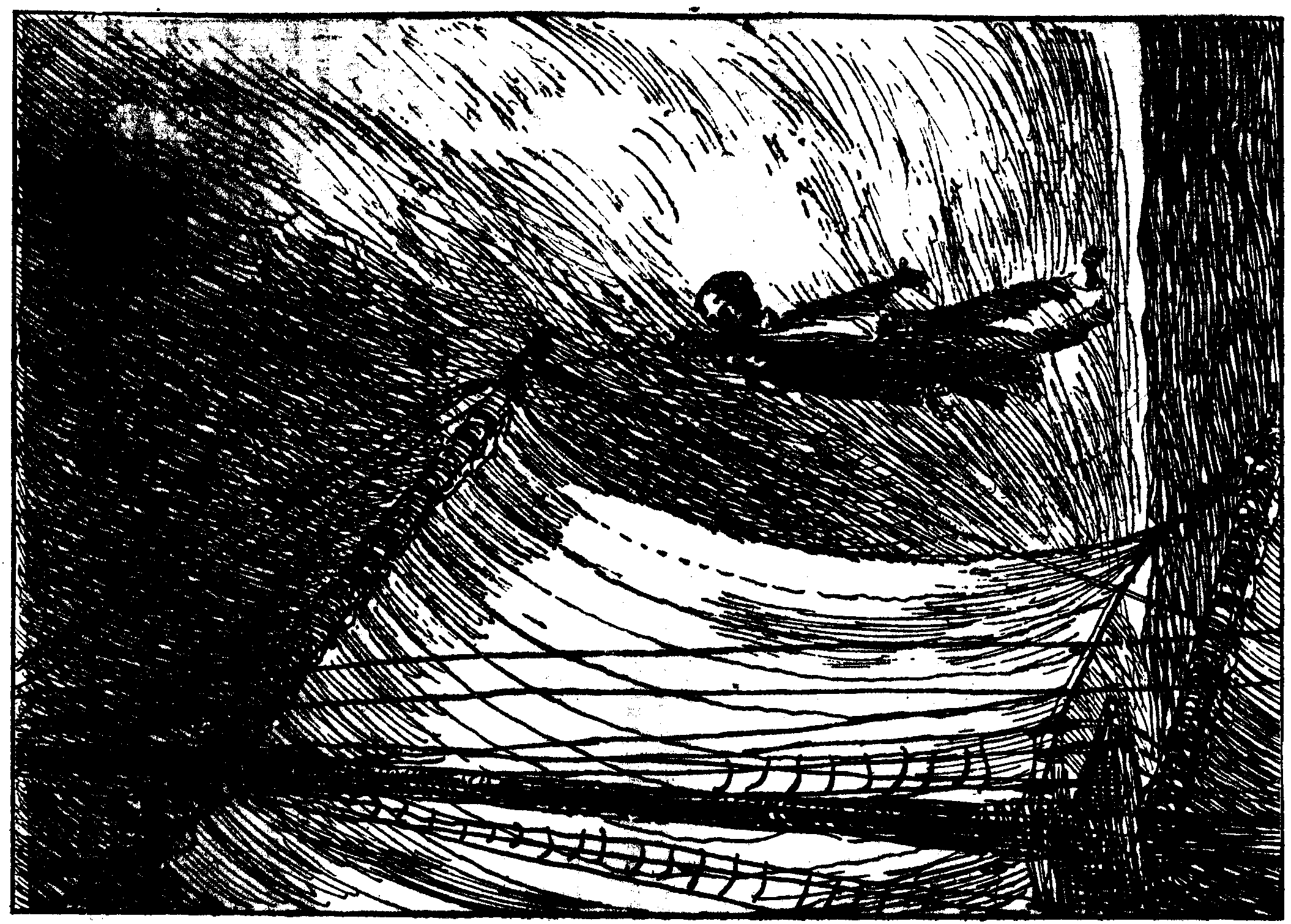

Realmente, el mar nos aniquila y nos consume, agota nuestra fantasía y nuestra voluntad. Su infinita monotonía, sus infinitos cambios, su soledad inmensa nos arrastran a la contemplación.

Esas olas verdes, mansas, esas espumas blanquecinas donde se mece nuestra pupila, van como rozando nuestra alma, desgastando nuestra personalidad, hasta hacerla puramente contemplativa, hasta identificarla con la Naturaleza.

Queremos comprender al mar, y no le comprendemos; queremos hallarle una razón, y no se la hallamos. Es un monstruo, una esfinge incomprensible; muerto es el laboratorio de la vida, inerte es la representación de la constante inquietud. Muchas veces sospechamos si habrá en él escondido algo como una lección; en momentos se figura uno haber descifrado su misterio; en otros, se nos escapa su enseñanza y se pierde en el reflejo de las olas y en el silbido del viento.

Todos, sin saber por qué, suponemos al mar mujer, todos le dotamos de una personalidad instintiva y cambiante, enigmática y pérfida.

En la Naturaleza, en los árboles y en las plantas hay una vaga sombra de justicia y de bondad; en el mar, no: el mar nos sonríe, nos acaricia, nos amenaza, nos aplasta caprichosamente.

Si a uno le coge mozo como a mí, le moldea de una manera definitiva, le hace marino para siempre; al que de niño se entrega a su poder con el alma cándida, con la inteligencia virgen, le convierte en su esclavo.

Para el pescador, para el hombre ignorante y sencillo que no puede apoyar sus ideas en las bases de la ciencia, el mar es un tirano, le engaña, le adula, le seduce, le ahoga. Para el pobre marinero, el mar es el summum del interés, del encanto, de la variedad. Esos trabajadores míseros cuya vida es una continua lucha y un esfuerzo titánico y desproporcionado, son muchas veces felices, y el mar, su enemigo, el mar, el monstruo incomprensible, llena su existencia y hace su felicidad.

Para nosotros los marinos de altura, el mar es principalmente una ruta, es casi exclusivamente un camino. ¡Pero qué camino!

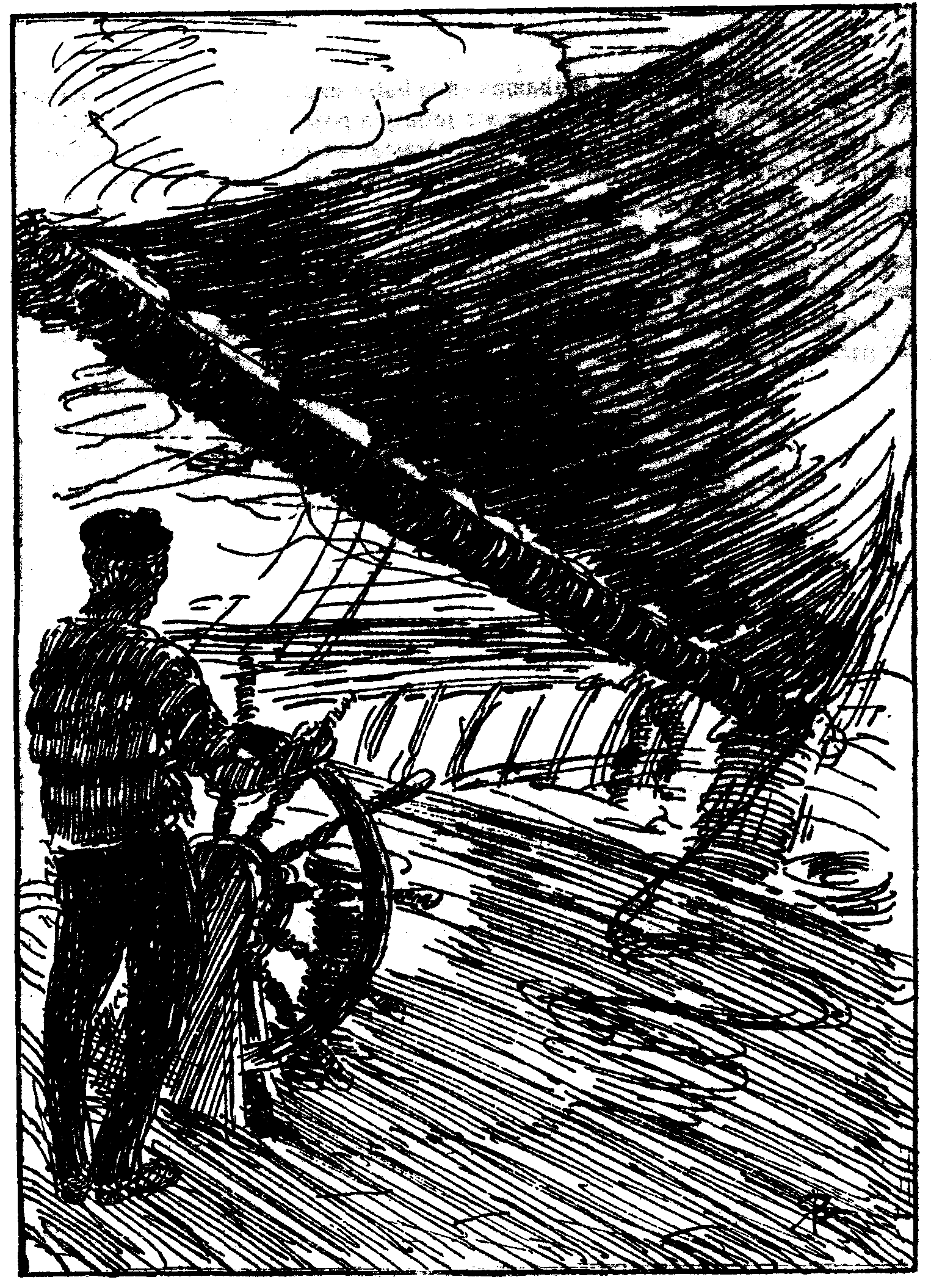

Yo no olvidaré nunca la primera vez que atravesé el Océano. Todavía el barco de vela dominaba el mundo.

¡Qué época aquélla! Yo no digo que el mar entonces fuera mejor, no; pero sí más poético, más misterioso, más desconocido.

Hoy, el mar se industrializa por momentos; el marino, en su barco de hierro, sabe cuánto anda, cuándo va a parar; tiene los días, las horas contadas...; entonces, no; se iba llevando la casualidad, la buena suerte, el viento favorable.

En aquel tiempo, todavía el mundo estaba mal conocido, todavía había derroteros tradicionales y una inmensidad de Océano en blanco jamás visitado por el hombre. Como el caminante en el desierto sigue las huellas de otro, el marino en alta mar sigue la derrota de los antiguos nautas. Así, los que se dirigían al Cabo de Buena Esperanza, al llegar a las islas de Cabo Verde marchaban al Brasil, obedientes a la rutina y al viento, y atravesaban el Atlántico de nuevo.

Entonces, en la mayoría de los buques se deducía la situación más por conjeturas que por cálculos; los instrumentos de navegación empleados por la generalidad de los marinos tenían errores de grados enteros. Claro que en Londres y en Liverpool había ya admirables sextantes y círculos de reflexión; pero muchos capitanes no sabían usarlos y navegaban a la antigua.

La variedad de formas y de aparejos era extraordinaria. Todavía se veían en los puertos, alternando con los bergantines y las fragatas vulgares, las carabelas turcas, las saicas greco-romanas, las polacras venecianas, las urcas de Holanda, los síndalos tunecinos y las galeotas toscanas.

Todavía en el mundo había piratas, todavía había negreros, males todos ¿quién lo duda?, peligros que obligaban al marino a tomar ante los hechos una actitud gallarda. Todos estos riesgos exaltaban la imaginación, aumentaban el valor, daban el pensamiento de luchar contra el mal y de vencerlo.

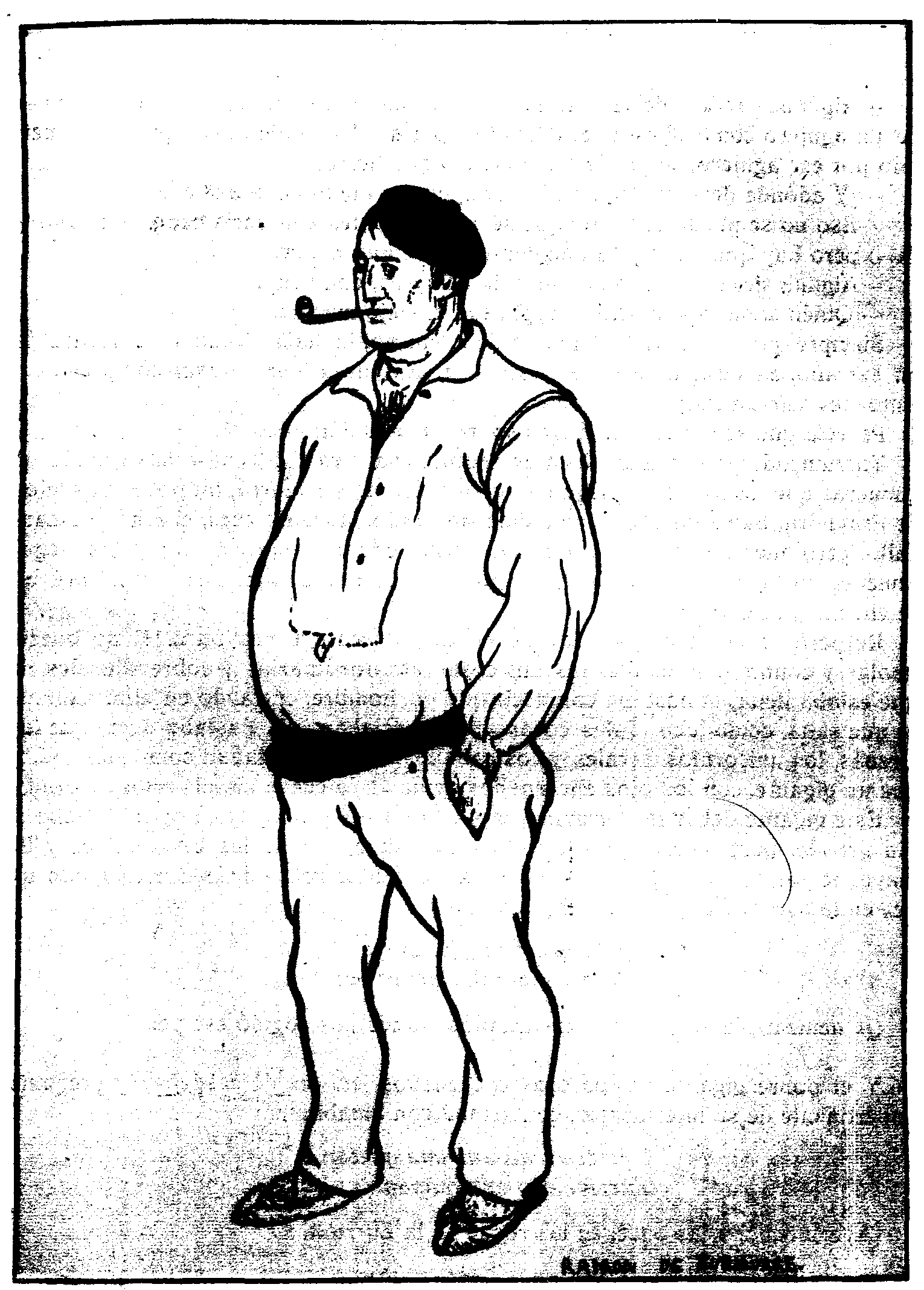

A la gran barbarie del mar correspondía la barbarie de su servidor el marino; a la brutalidad del elemento salobre, la brutalidad humana. En aquella época, un marino volvía a su rincón con un anillo en la oreja, una pulsera en la muñeca y una cacatúa o una mona en el hombro.

Un marino, entonces, era algo extrasocial, casi extrahumano; un marino era un ser para quien la moral ofrecía otros aspectos que para los demás mortales.

—Te preguntarán cuánto has hecho—decían los padres a sus hijos, que se lanzaban a la aventura—, no cómo lo has hecho.

Y los hijos se hundían en los abismos de la vida intensa, sin preocupaciones ni escrúpulos. La madre casualidad los llevaba por sus ignorados derroteros; el Destino, en su misterioso molde, vaciaba esta humanidad y sacaba intrépidos mareantes o feroces negreros, exploradores audaces o vendedores de chinos.

Para aquellos hombres, la moral era una cuestión de paralelo. El mar era el más grande escenario de los crímenes y violencias de los hombres.

Hoy, el mar ha cambiado, y ha cambiado el barco, y ha cambiado también el marino. De aquellas airosas arboladuras que tanto nos entusiasmaban, no quedan más que esos palos cortos para sostener los vástagos de las poleas; de aquellas maniobras complicadas, nada se conserva.

Antes, el barco de vela era una creación divina, como una religión o como un poema; hoy, el barco de vapor es algo continuamente cambiante como la ciencia ... una maquinaria en eterna transformación.

Antes, el capitán era un personaje sabio, un tirano de un poder inaudito, un hombre que tenía que bastarse a sí mismo; hoy es un especialista injerto en un burócrata.

Hoy, es la máquina la impulsadora del barco, algo exacto, matemático, medido; antes, era el viento, algo caprichoso, impalpable, fuera de nosotros. "Llevamos el Ángel de la Guarda en la lona de nuestras velas", me decía don Ciriaco, un viejo capitán de fragata muy inteligente y muy romántico; "llevamos la fuerza en nuestra carbonera", puede decir el capitán de hoy.

El carbón, ese dios modesto, pero útil, ha reemplazado las alas del poético Ángel de la Guarda que llevábamos en nuestras velas, y ha cambiado las condiciones del mar.

Antes, el mar era nuestra divinidad, era la reina endiosada y caprichosa, altiva y cruel; hoy es la mujer a quien hemos hecho nuestra esclava.

Nosotros, marinos viejos, marinos galantes, la celebrábamos de reina y no la admiramos de esclava.

Seguramente, no; el mar entonces no era tan bueno como hoy, ni tan pacífico; pero sí más hermoso, más pintoresco, un poco más joven. La belleza del mundo y del mar dependía en gran parte de su rutina y de su inmovilidad.

El mapa espiritual del universo de aquella época era como un plano de diferentes colores, en donde se apreciaban no sólo las entonaciones fuertes, sino los más ligeros matices.

Hoy, estos matices se pierden; el mundo lleva el camino de confundir y borrar sus colores. Hoy, un japonés es un señor civilizado vestido a la europea; un polinesio va como turista a la Meca, en un magnífico paquebot de quince mil toneladas. La musa del progreso es la rapidez: lo que no es rápido está condenado a morir.

Todo ello es mejor, ¿quién lo duda? Indica más civilización; pero para el que todavía conserva en la retina el recuerdo del mar antiguo, para ése, la confusión moderna es un espectáculo lamentable.

¡Oh, gallardas arboladuras, velas blancas, fragatas airosas con su proa levantada y su mascarón en el tajamar! ¡Redondas urcas, veleros bergantines! ¡Qué pena me da el pensar que vais a desaparecer! ¡Amable sirena, que te levantabas sobre las olas azules para mirarnos con tus ojos verdes, ya no te verán más!

¡Oh, días de calma! ¡Oh, momentos de indolencia!

¡Cuántas horas no habré pasado en la hamaca contemplando el mar, claro o tempestuoso, verde o azul, rojo en el crepúsculo, plateado a luz de la luna y lleno de misterio bajo el cielo cuajado de estrellas!

Tengo que hablar de mí mismo: en unas memorias es inevitable. Además de mi apatía e indolencia, exagerada un tanto por mis convecinos los luzarenses para presentarme como un tipo estrambótico, soy un sentimental y un contemplativo.

Me gusta mirar, tengo la avidez en los ojos; me quedaría contemplando horas y horas el pasar una nube o el correr una fuente. Quizá viviendo en tierra se hubiera desarrollado en mí el sentido musical, como en muchos de mis paisanos; en el mar se ha ampliado, se ha alargado mi sentido óptico.

Muchas veces me he figurado ser únicamente dos pupilas, algo como un espejo o una cámara obscura para reflejar la Naturaleza.

Soy, además, al decir de mi familia, un tanto novelero, un tanto curioso y amigo de novedades. Pero, ¿qué es la curiosidad—digo yo para defenderme—sino el deseo de saber, de comprender lo que se ignora?

A mí me gusta ver; y si hay una molestia o un peligro para satisfacer mi curiosidad, no tengo inconveniente en afrontarlo.

Soy también patriota a mi modo, sin sentido tradicional alguno. No conozco la historia de España, y realmente no me preocupa gran cosa. Si me preguntaran quién fué Wamba o Atanagildo, me vería en un gran aprieto; pero, a pesar de no conocer nada o casi nada la historia de mi país, cuando después de un largo viaje he visto desde lejos la costa de España, he sentido siempre una gran impresión.

El recuerdo de la patria, y sobre todo de Lúzaro, de este rincón de la costa vasca donde he nacido y donde vivo, ha estado siempre presente en mi espíritu. No lo considero como un mérito; no tengo esa tendencia exclusivista de las gentes mi pueblo. La tierra para el labrador, el mar para el marino. Discutir si esto es mejor que aquello, me parece una tontería.

Lúzaro me gusta; pero el haber nacido en él, y el que mi familia haya vivido aquí muchos años, no creo constituya ninguna superioridad.

Pienso lo mismo que un masón a quien conocí en Liverpool. Este masón había llegado al grado treinta y tres, o cuarenta y tres, no sé a cuál; pero al más alto de todos. Los días de fiesta, el hombre se ponía el frac, un mandil y una porción de placas y triángulos, se marchaba a la logia y volvía perfectamente borracho. En la casa todo el mundo le admiraba, y el buen señor, que era muy ingenuo, me decía:

—Mi padre me hizo ingresar en la logia a los catorce años; tengo sesenta y cinco y he llegado al último grado. La gente le encuentra a esto mucho mérito, pero yo, la verdad, no le encuentro ninguno.

Era un hombre sencillo el honrado masón.

Lo mismo que aquel albañil de la albañilería celeste, me sucede a mí con el mérito de mi familia de haber vivido mucho tiempo en Lúzaro. Esto no es obstáculo para que me encuentre en mi pueblo como en ningún otro.

Muchas veces, en mi camarote, navegando por el Atlántico o por el mar de las Indias, al pensar en Lúzaro sentía el recuerdo intenso de un monte, de una peña, de un hayal. Veía con la imaginación levantarse Lúzaro sobre el mar, con el río que penetra por su flanco, y veía los montes a un lado y a otro llenos de maizales y de robles.

Entonces me gustaba cantar, en voz baja, zortzicos y sones de tamboril, y, al oírmelos a mí mismo, creía andar por las callejuelas de mi pueblo, oler el olor del heno, contemplar las rocas del Izarra azotadas por el mar, y el cielo azul pálido surcado por nubes blancas.

Se comprende mi entusiasmo por Lúzaro; soy de aquí, y de aquí es toda mi familia. Además, mi vida se puede clasificar en dos períodos: uno el pasado en Lúzaro, en el cual me han ocurrido los hechos más trascendentales y más agradables de mi existencia; otro, el del mar, en que no me ha sucedido nada, por lo menos nada bueno, y en que he vivido con el corazón frío y la retina impresionada.

Mi familia ha sido de Lúzaro, y ha sido de marinos. Sobre todo, por parte de mi madre, por los Aguirres, la genealogía marítima es abundante e inacabable.

Mi padre, Damián de Andía, fué también capitán de barco. Murió en el mar, en el Canal de la Mancha. Una noche, cerca del Finisterre inglés, naufragó la corbeta que mandaba, la Mary-Rose; sólo un marino pudo salvarse.

A pesar de que yo era muy niño, recuerdo bastante bien a mi padre. Era un tipo indiferente y algo burlón; tenía la cara expresiva, los ojos grises, la nariz aguileña, la barba recortada; por mis informes debía ser un tipo parecido a mí, con el mismo fondo de pereza y de tedio marineros; ahora, que no era triste; por el contrario, tenía una fuerte tendencia a la sátira. Sentía una gran estimación por las gentes del Norte, noruegos y dinamarqueses, con quienes había convivido; hablaba bien el inglés, era muy liberal y se reía de las mujeres.

Parecía haber nacido para burlarse de todo y para encogerse de hombros; pero su sátira no encerraba veneno; se reía sin amargura y sin pena.

Era de estos vascos que dejan todo su lastre de intolerancia y de fanatismo al pisar el primer barco. Había echado la sonda en la sima de la estupidez y de la maldad humanas y sabía a qué atenerse.

Mi abuela no se entendía bien con él y arrastraba a su hija, a mi madre, a ponerse en contra de su marido. Sin duda el instinto de suegra le cegaba. Él cedía, riendo, y mi abuela rabiaba.

Cuando mi padre llegaba a Lúzaro se reunía con otros pilotos, marineros y pescadores, y charlaba con ellos, y algunas veces cantaba y alborotaba, en su compañía, por las calles.

Todos los que le conocieron me han asegurado que era un hombre de gran corazón. He sentido siempre una gran pena por no haberle llegado a conocer. Hubiéramos sido buenos amigos.

Mi abuela, doña Celestina de Aguirre, no quería a mi padre; después de pasados muchos años la he oído hablar en contra de él. Es muy triste que el rencor de las personas alcance hasta los muertos; pero, ¿quién no tiene algo de podrido en el alma?

Los motivos de mi abuela para no querer a mi padre eran un tanto lejanos. Mi padre había nacido en Elguea, pueblo rival de Lúzaro. Para mi abuela, las tres millas y media de costa que hay entre Lúzaro y Elguea separan dos mundos aparte: la seriedad de los de Lúzaro, de la petulancia, volubilidad y fatuidad de los de Elguea.

Otra causa de enemistad de doña Celestina para su yerno, provenía de ser mi abuela paterna hija de un quincallero suizo, establecido en Elguea.

Doña Celestina había conocido a la hija del quincallero, en su juventud, cuando las dos eran solteras, y parece que se desarrolló entre ellas una gran antipatía.

Para doña Celestina, la sangre del quincallero suizo me ha perdido; el bazar, con sus aros y sus pelotas de goma, ha perturbado la marcha del severo barco con sus velas y sus anclas. Mi abuela me dijo muchas veces, de chico, que yo salía a mi padre. Entonces no podía comprender bien la terrible acusación encerrada en esta semejanza.

Mi abuela tuvo siempre grandes ambiciones escondidas, el orgullo del nombre, y un amor extraordinario por su abolengo. Para ella, la familia de los Aguirres constituía lo más selecto de la raza, y la profesión de marino, por ser la más frecuente entre los de su estirpe, era aristocrática y distinguida por excelencia.

Doña Celestina, en su fuero interno, debía suponer que las demás familias de Lúzaro, exceptuando dos o tres, habían nacido, como los hongos, entre la hierba, o que quizá sus individuos estaban modelados con el fango del río.

No era fácil convencer a mi orgullosa abuela de que no tenía precisamente una gran trascendencia para el mundo el que un Aguirre apareciera o no apareciera en Lúzaro en el siglo xv. A doña Celestina le parecía todo cuanto se refiriese a los Aguirres de una capital importancia, y no sentía ningún escrúpulo en mentir, si era para mayor gloria de su familia.

De vivir hoy, ¡cómo se hubiera indignado la buena señora con las ideas del médico joven que tenemos en Lúzaro! Este médico es hijo de un camarada de mi infancia, del piloto José Mari Recalde.

Nuestro joven doctor se entretiene ahora en medir cráneos; se ha metido en el osario del Camposanto, y allí anda, ayudado por el enterrador, llenando de perdigones las venerables calaveras de nuestros antepasados, pesándolas y haciendo con ellas una porción de diabluras.

Recalde tiene talento, ha estado en Alemania y sabe mucho; pero yo, la verdad, no creo gran cosa en sus afirmaciones.

Según él, en la raza blanca no hay más que dos tipos: el cabeza redonda y el cabeza larga: Caín y Abel.

El cabeza redonda, Caín, es violento, orgulloso, inquieto, sombrío, minero, aficionado a la música; el cabeza larga, Abel, es tranquilo, plácido, inteligente, agricultor, matemático, hombre de ciencia. Caín es salvaje, Abel, civilizado; Caín es religioso, fanático, reaccionario, adorador de dioses; Abel es observador, progresivo, no le gusta adorar y estudia y contempla.

Para Recalde, yo soy todo lo contrario de lo que era para mi abuela. Según el doctor, la sangre de los Aguirres me ha estropeado; sin la nefasta influencia de esa raza violenta de Caínes de cabeza redonda, yo hubiera sido un hombre de un tipo admirable; pero esa sangre inquieta se ha cruzado en mi camino.

—Usted—me suele decir Recalde—es uno de los tipos verdaderamente europeos que tenemos en Lúzaro. Su abuelo, el suizo, debía ser un dolicocéfalo rubio, un germano puro sin mezcla de celta ni de hombre alpino. Los Andías son de lo mejor de Elguea, del tipo ibérico más selecto. ¡Lástima que se cruzaran con esos Aguirres de cabeza redonda!

—No te preocupes por eso—le suelo decir yo, riendo.

—¡No me he de preocupar!—replica él—. Si usted fuera uno de esos bárbaros de cabeza redonda como mi padre, por ejemplo, yo no le diría a usted nada; pero como no lo es, le recomiendo que tenga usted cuidado con sus hijos y con sus hijas: no les permita usted que se casen con individuos de cabeza redonda.

Verdaderamente sería el colmo de lo cómico impedir a un hijo que se casara con una buena muchacha por tener la cabeza redonda; pero no sería menos cómico oponerse a un matrimonio porque el abuelo del novio o de la novia hubiese sido en su tiempo zapatero o quincallero. En estas cuestiones, los jóvenes suelen tener mejor sentido que los viejos, porque no atienden más que a sus sentimientos.

Contaba una criada de mi casa, la Iñure, que un indiano rico de su pueblo, ex negrero, que estaba muy incomodado porque su hijo quería casarse con una muchacha pobre, hizo a la chica esta advertencia:

—Yo, como tú, no me casaría con mi hijo. Ten en cuenta que yo he sido negrero y que en mi familia ha habido dos personas que fueron ahorcadas.

—Eso no importa—contestó la muchacha—. Gracias a Dios, en mi familia ha habido también muchos ahorcados.

Realmente, esta muchacha discurría muy bien.

Mi madre y yo vivíamos en una casa solitaria, a un cuarto de hora del pueblo, al lado de la carretera. El sitio era alto, claro, abierto y despejado.

La casa tenía balcones a tres fachadas. Desde allí dominábamos toda la ciudad, el puerto hasta la punta de la atalaya, y el mar. Veíamos, a lo lejos, las lanchas cuando entraban y salían, y por delante de nuestra casa pasaba la diligencia de Elguea, que se detenía en la fonda próxima.

En el mirador central de esta casita nuestra, transcurrieron los primeros años de mi infancia.

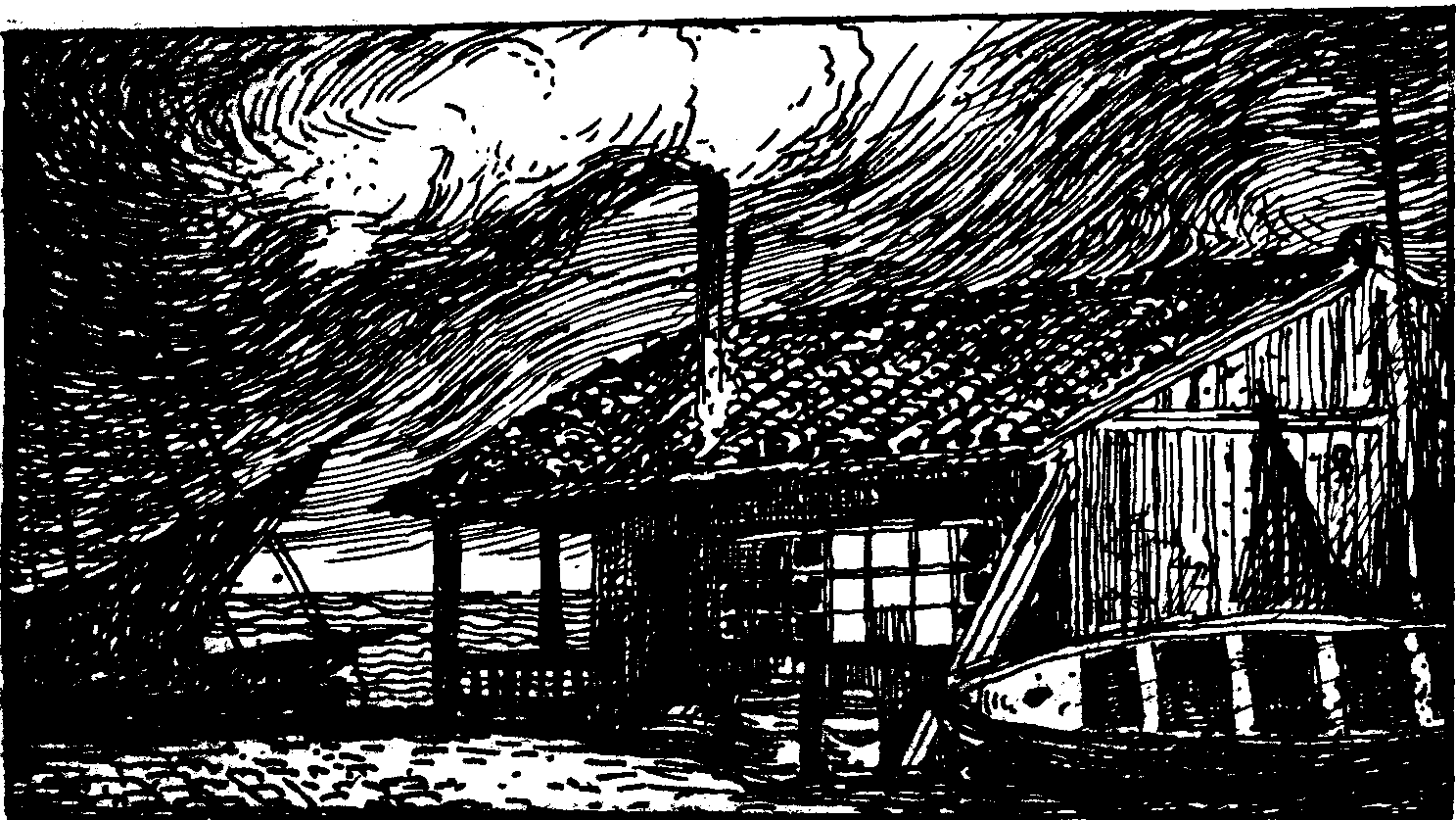

Los días de temporal, más que una casa, parecía aquello un barco; las puertas y ventanas golpeaban con furia, el viento se lamentaba por las rendijas y chimeneas, gimiendo de una manera fantástica, y las ráfagas de lluvia azotaban furiosamente los cristales.

En la casa vivíamos tres personas: mi madre y yo, y la vieja que había sido nodriza de mi madre, a quien llamábamos la Iñure. Me parece que estoy viendo a esta vieja. Era flaca, acartonada, la boca sin dientes, la cara llena de arrugas, los ojos pequeños y vivos. Vestía siempre de negro, con pañuelo del mismo color en la cabeza, atado con las puntas hacia arriba, como es uso entre las viudas del país.

No creo que la Iñure llegase a decir dos palabras seguidas en castellano; pero, en cambio, se expresaba en vascuence con una rapidez vertiginosa, en tono de persona que reza.

La Iñure tenía una hermana, la Joshepa Iñashi, que era, al mismo tiempo, cerora de la iglesia y mujer del sacristán. La Joshepa Iñashi vivía en una casa antigua y negra, próxima a la parroquia y dependiente de ésta. Como el sacristán era un simple, la cerora disponía lo que había de hacerse en los altares y color de las casullas. Constantemente estaba consultando el añalejo. Cuando yo iba a casa de la Joshepa Iñashi, con la Iñure, solíamos meternos en la cocina y hacíamos hostias pequeñas y grandes, echando un poco de harina y agua en una plancha y calentándola al fuego.

Mi madre se pasaba casi todo el día con mi abuela; pero no quería ir a vivir con ella, conociendo de sobra el carácter dominador y absorbente de doña Celestina.

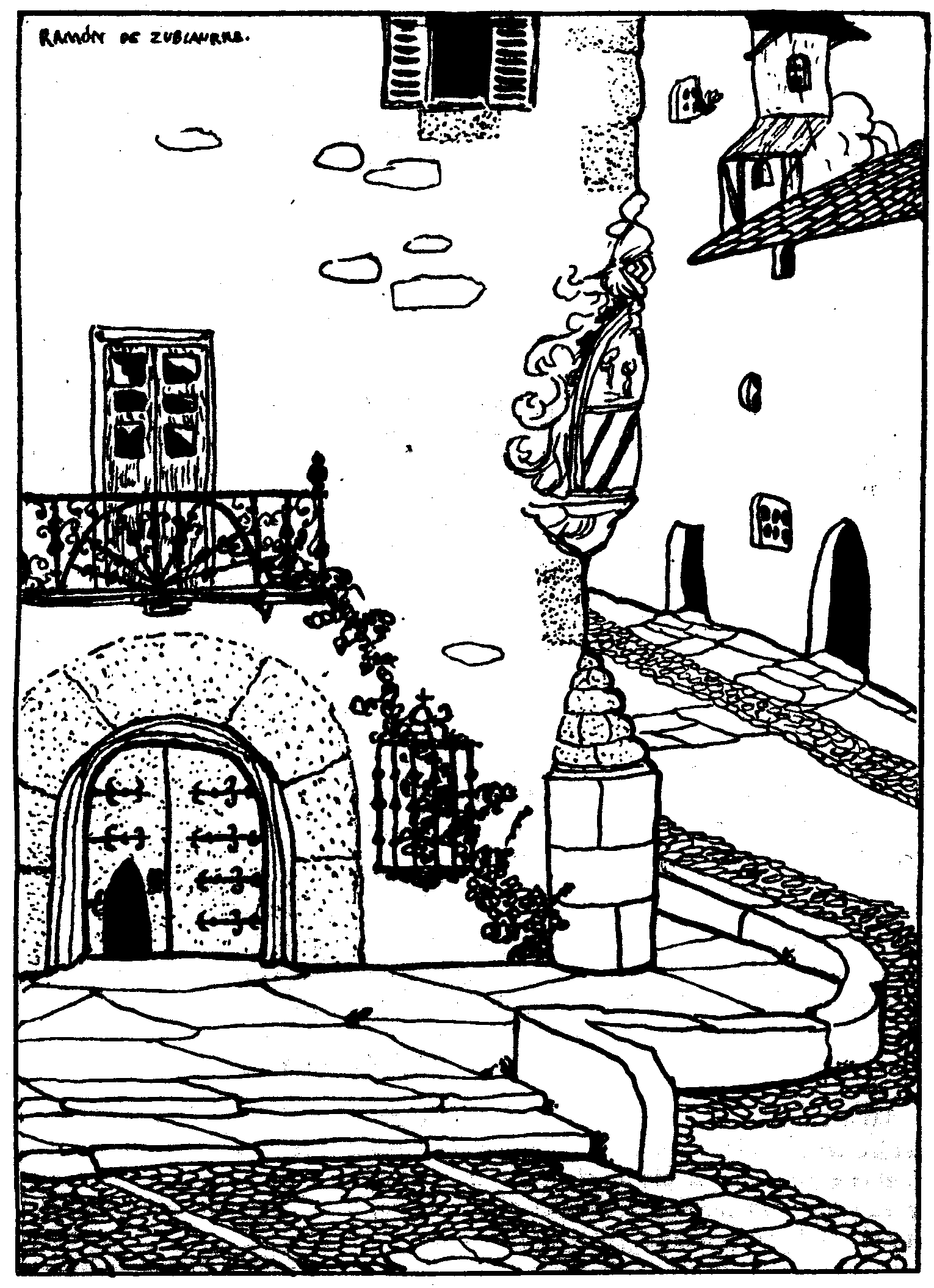

La casa de mi abuela se llamaba Aguirreche, en vascuence, Casa de Aguirre, y era, y sigue siendo, de las mejores del pueblo.

Tenía el aspecto severo de esos antiguos caserones de piedra del país vasco: el color negro, el tejado muy saliente, una fila de balcones muy espaciados, con los hierros llenos de florones y adornos; encima unas pequeñas ventanas, y un escudo grande en el chaflán.

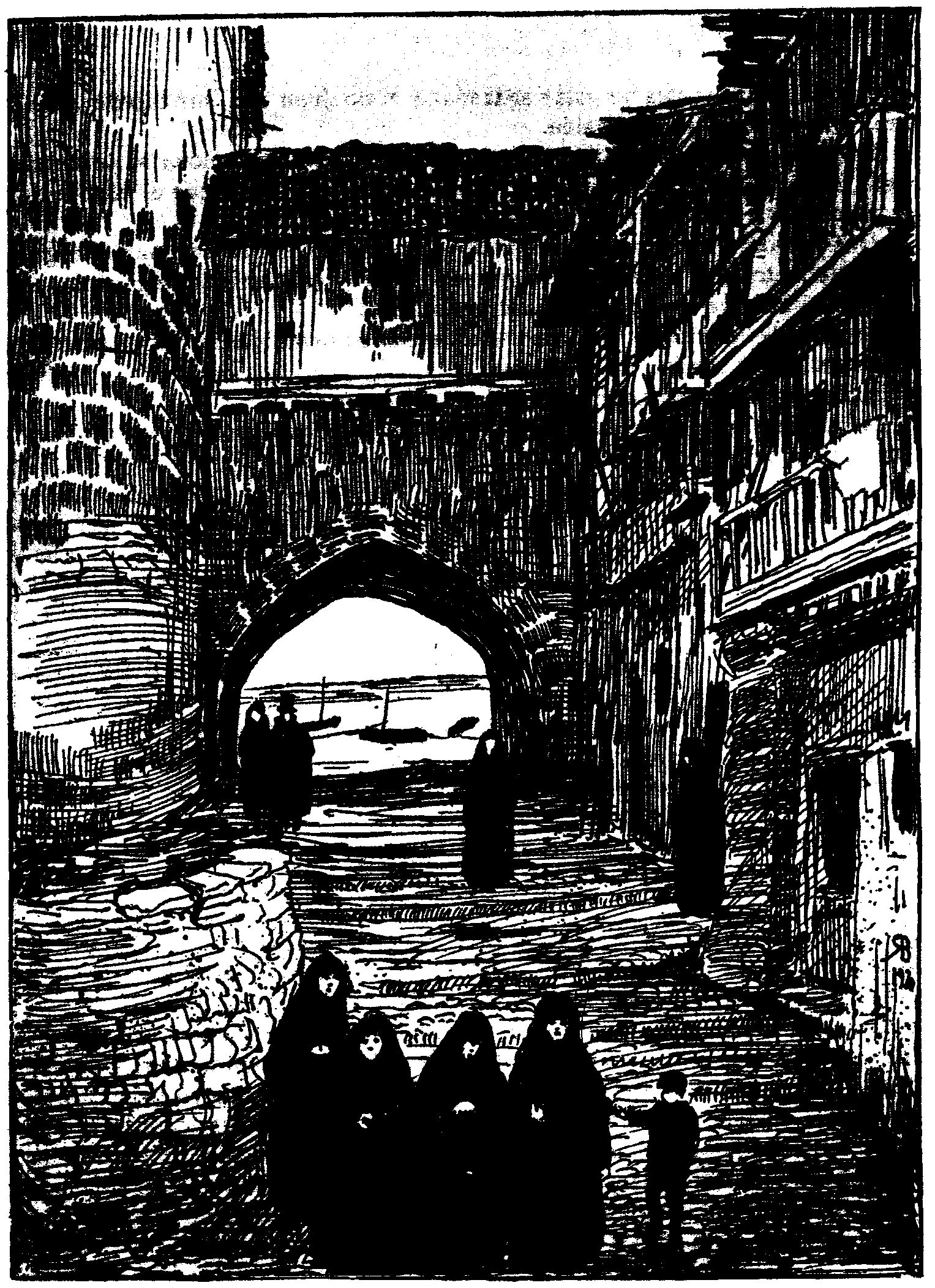

La casa se hallaba incrustada entre casuchas negras, en la parte más baja de Lúzaro, rodeada de callejuelas tortuosas y húmedas.

En aquella época en que vivía mi abuela, solía verse Aguirreche casi siempre cerrada, lo que producía una impresión de tristeza, mitigada un tanto por las muchas flores que resplandecían en los balcones.

Entrando, se experimentaba una sensación de ahogo y de lobreguez. El zaguán, pintado de azul, era obscuro, con las paredes desconchadas y salitrosas; la escalera, de castaño, torcida y apolillada; en el rellano principal, dentro de una hornacina, brillaba una virgen pintada en tabla, dorada y estofada.

La casa de mi abuela tenía muchos cuartos con puertas de cuarterones, que nunca se abrían. Estos cuartos, de paredes encaladas, con las vigas del techo al descubierto y el piso con grandes tablas obscuras, ya combadas por el tiempo, estaban vacíos.

Mi abuela y mi tía Úrsula se hallaban poseídas por la manía de poner el suelo brillante, y las dos, y una muchacha, solían estar encerándolo y frotándolo hasta dejarlo como un espejo.

En la sala, síntesis y recapitulación de lo más selecto de Aguirreche, el lustre era ya sagrado. Aquel cuarto podía llamarse el altar de la familia; nada gozaba del honor de encontrarse allí si no tenía historia; las sillas de damasco rojo, los dos o tres veladores de laca, el espejo, el cuadro con la ejecutoria de los Aguirres, el arca.... De cada cosa de éstas, mi abuela, o mi tía Úrsula, podían hablar media hora.

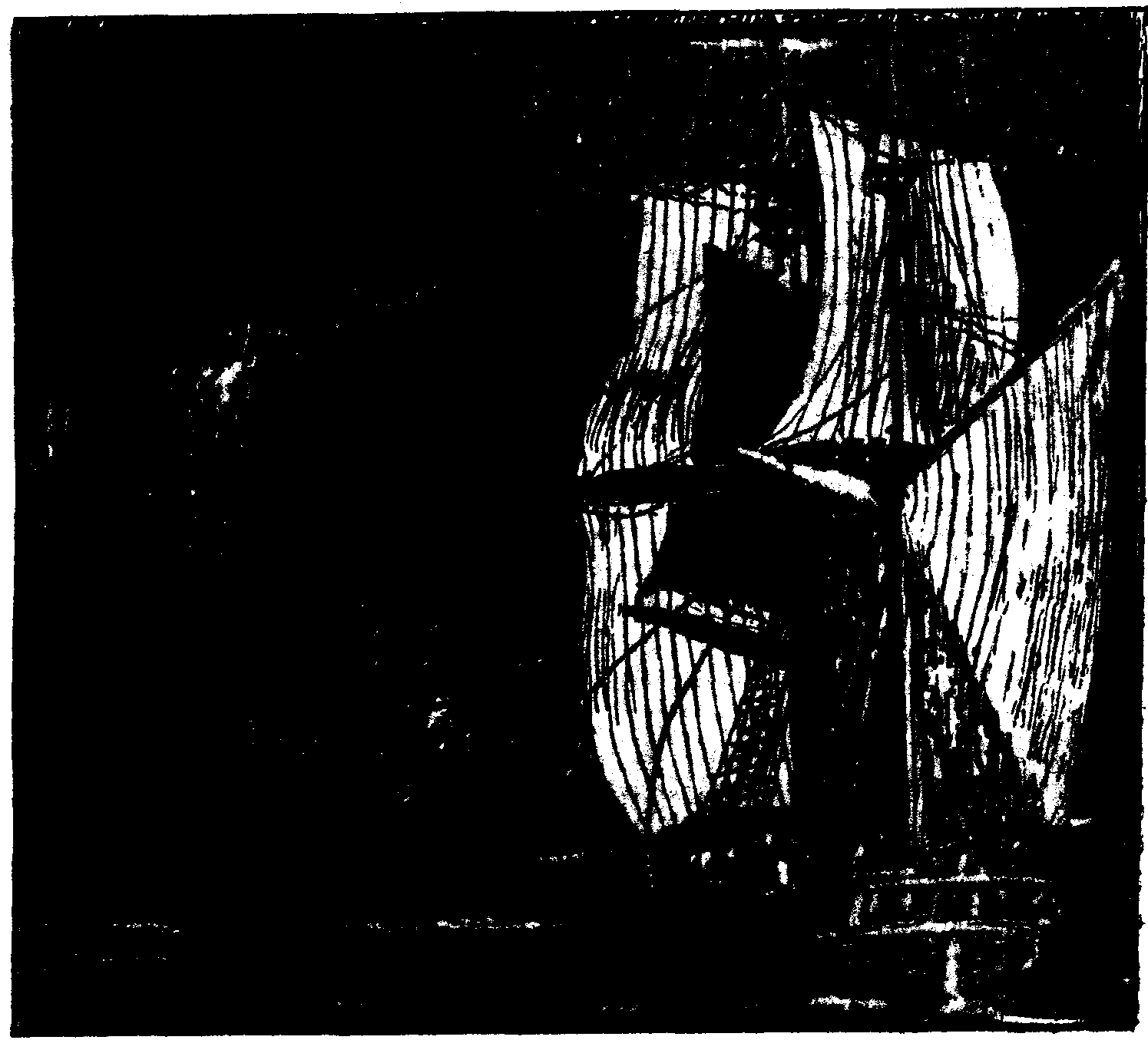

Del techo de aquella sala colgaba una fragata de marfil y de ébano, con todos sus palos, sus velas y sus cañones correspondientes.

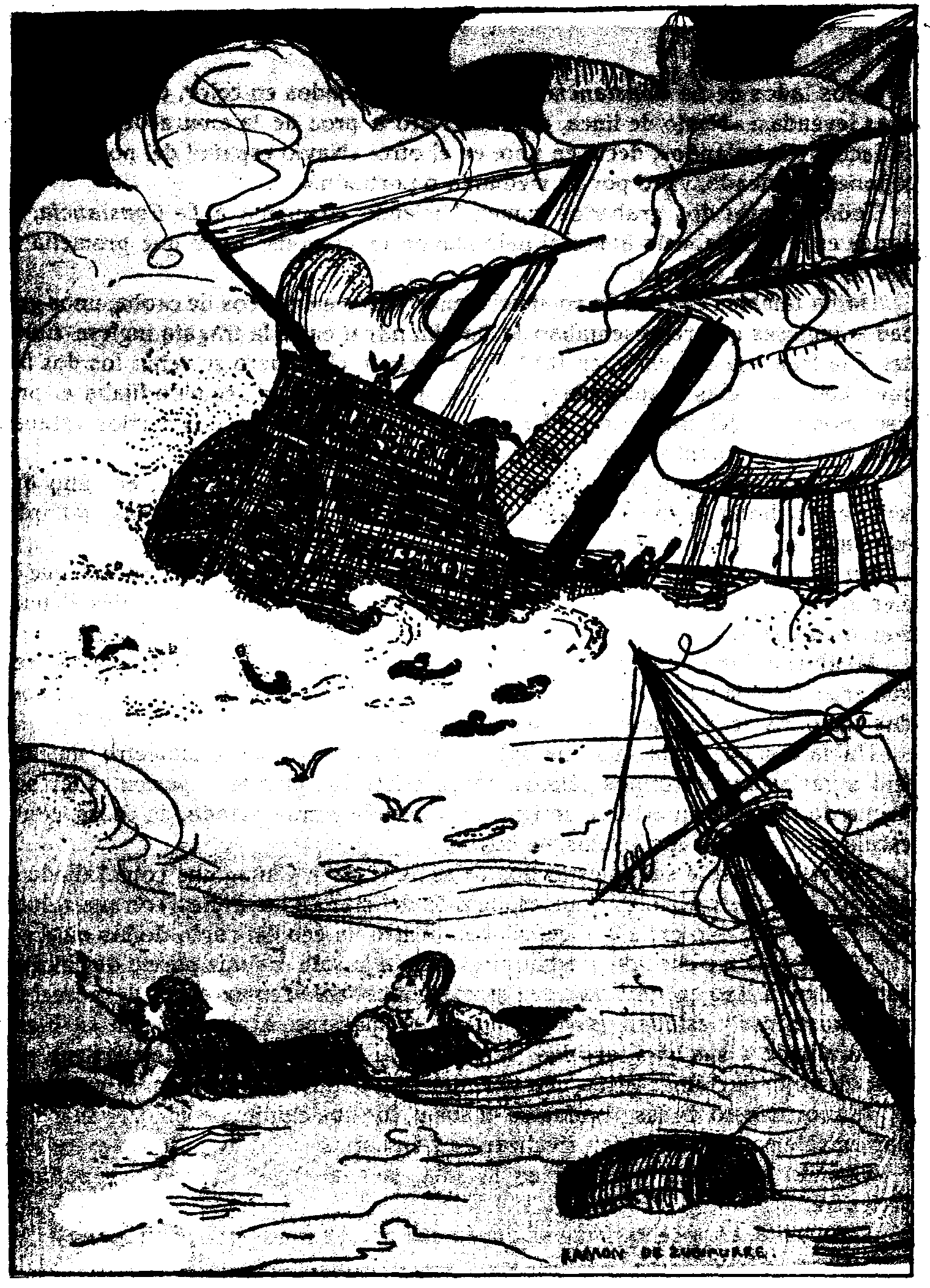

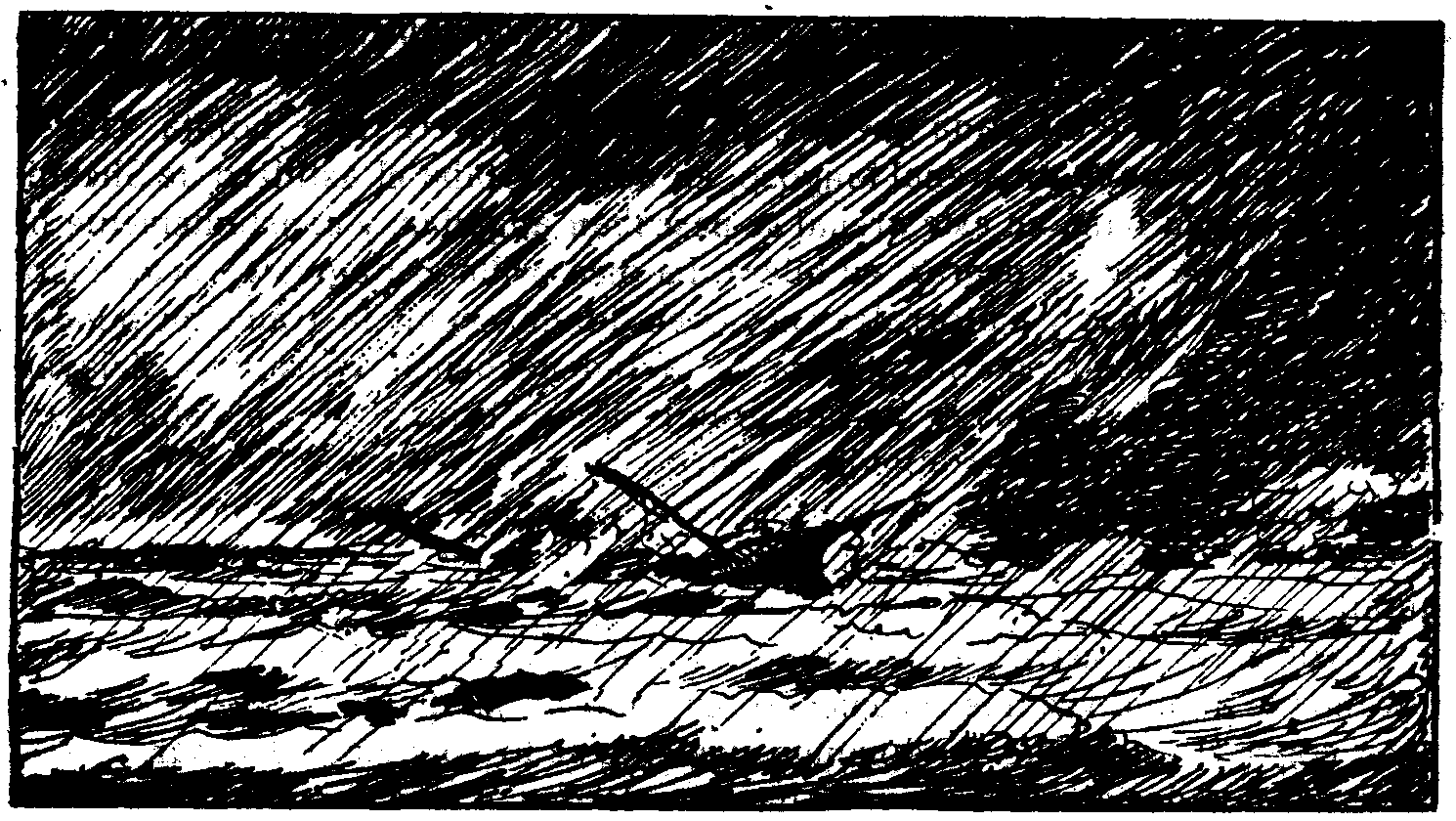

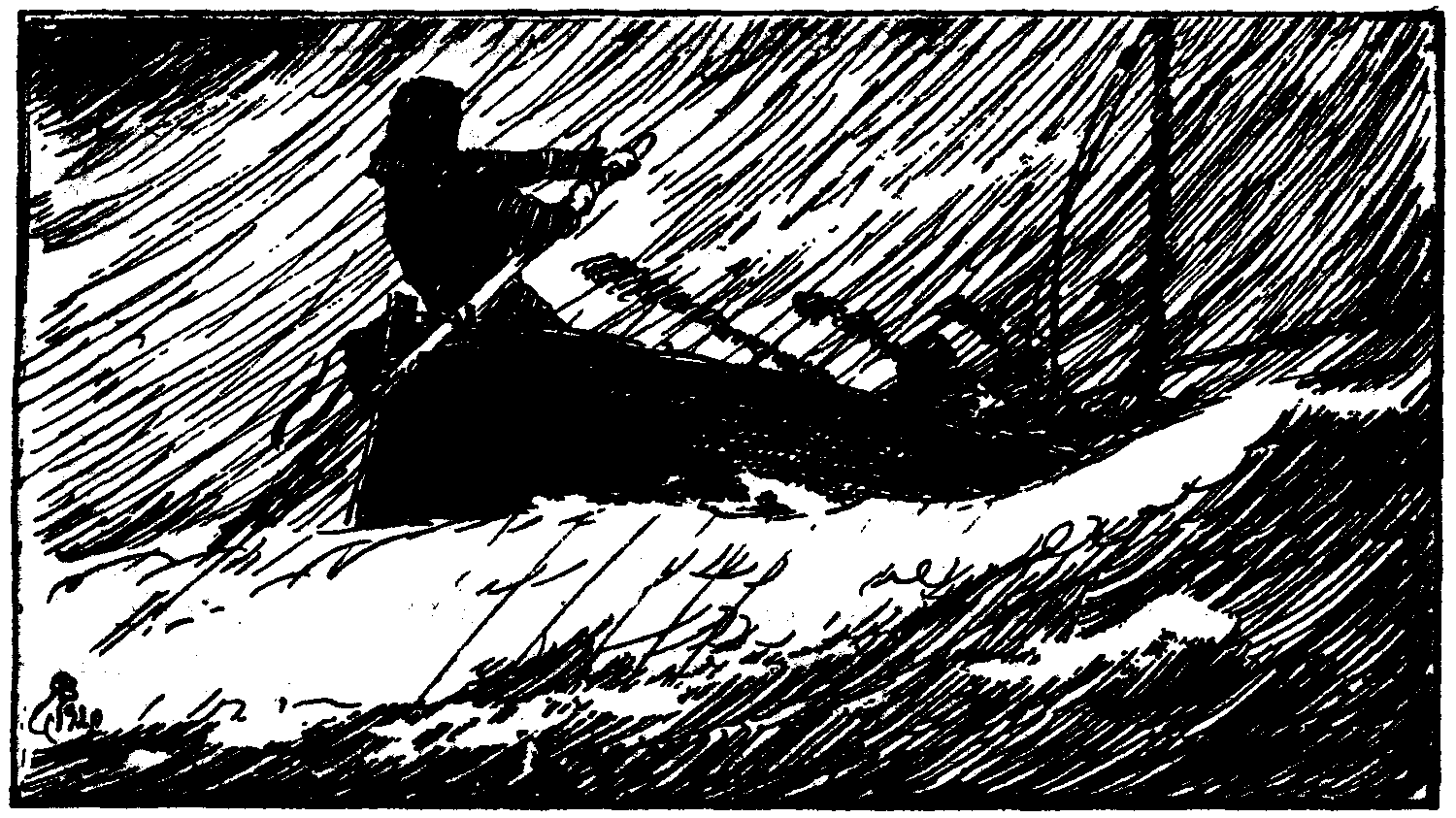

En el sitio de honor, encima del sofá, se veía un dibujo iluminado. Representaba un barco luchando con las olas en medio de un temporal; el capitán aparecía atado al palo mayor, dando órdenes, y sobre el mar embravecido se veían tablas y cubas. El barco éste era La Constancia, fragata que mandó, durante mucho tiempo, el padre de mi abuela.

El dibujo tenía al pie esta inscripción:

"La fragata española La Constancia, al mando de su capitán don Blas de Aguirre, al amanecer del día 3 de febrero de 1793, en el meridiano de la isla Rodrigo, atormentada con mares gruesas del nordeste y sudeste, corriendo un huracán en su viaje de Manila a Cádiz, en el que perdió todos los gallineros de la toldilla, vasijería, cubas y varias tablas de obra muerta.

Pintado por Ant.° de Iturrizar.

Yo me figuraba antes, recordando las exageraciones de mi abuela, que este cuadro tendría algún valor; pero después he visto que es un grabado de la época, en el cual se ponía al pie una leyenda explicativa, y servía a los marinos vascos de ex voto para llevarlo a la iglesia de Begoña, a la Virgen de Guadalupe o a Nuestra Señora de Iciar.

A los lados de La Constancia se veían dos grabados en color, con sus respectivas leyendas: "Navío de línea, español, visto a proa de la amura de sotavento, en facha y saludando", decía en uno; en el otro: "Navío español del porte de 112 cañones, fondeado, visto por su medianía o portalón."

Todavía estos dos grabados siguen haciendo compañía a La Constancia, en donde está mi bisabuelo atado al palo mayor, en el momento en que prometía un cirio a la Virgen de Rota.

Había también en casa de mi abuela, encerrados en marcos de caoba, unos grabados ingleses que representaban la batalla naval entre la fragata inglesa Eurotas y la francesa Clorinda, en 1814. Eran tres: en el primero se veían los dos buques, con las velas desplegadas, que iban acercándose; el segundo fijaba el preciso momento del fragor del combate, y en el último los dos navíos estaban desarbolados, a punto de irse a pique.

Otro cuadro iluminado que gozaba gran estimación en la casa, era uno que tenía en medio la Rosa de los Vientos, y a los lados, todas las banderas, gallardetes y matrículas del mundo.

En una categoría todavía superior estaban dos escapularios grandes que le dieron a mi abuelo las monjas de Santa Clara, de Lúzaro, y a los cuales él puso marco en Cádiz, y le acompañaron en sus viajes y en su vuelta al mundo.

Mi abuela daba una importancia tan extraordinaria a estas cosas, que yo creía que eran del dominio común, y que las hazañas de mi bisabuelo eran tan conocidas como las de Napoleón o las de Nelson.

Había también en la sala una brújula, un barómetro, un termómetro, un catalejo y varios daguerrotipos pálidos, sobre cristal, de primos y parientes lejanos. Recuerdo también un octante antiguo muy grande y muy pesado, de cobre, con la escala para marcar los grados, de hueso.

Sobre la consola solían estar dos cajas de té de la China, una copa tallada en un coco y varios caracoles grandes, de esos del mar de las Indias, con sus volutas nacaradas, que uno creía que guardaban dentro un eco del ruido de las olas.

Lo que más me chocaba y admiraba de toda la sala era una pareja de chinitos, metidos cada uno en un fanal, que movían la cabeza. Tenían caras de porcelana muy expresivas y estaban muy elegantes y peripuestos. El chinito, con su bigote negro afilado y sus ojos torcidos, llevaba en la mano un huevo de avestruz, pintado de rojo; la chinita vestía una túnica azul y tenía un abanico en la mano.

Al movimiento de las pisadas en el suelo, los dos chinitos comenzaban a saludar amablemente, y parecían rivalizar en zalamerías.

Cuando me dejaban entrar en la sala, me pasaba el tiempo mirándolos y diciendo:

—Abuelita, ahora dicen que sí, ahora que no. Ahora sí, ahora no.

Mi abuela poseía también un loro, Paquita, que dominaba el diálogo y el monólogo.

Se le preguntaba:

Lorito, ¿eres casado?

Y él contestaba:

Su monólogo constante era esta retahila de loro de puerto de mar:

Yo encontraba en las palabras de aquel pajarraco verde un fondo de ironía que me molestaba. La Iñure me contó que una vez, hace mucho tiempo, un loro que tenía un marino de Elguea lo denunció, y por él se supo que su amo había sido pirata.

A pesar de la ciencia y de las habilidades de todos los de su clase, Paquita me era muy antipático; nunca quería contestarme cuando le preguntaba si era casado, y una vez estuvo a punto de llevarme un dedo de un picotazo. Desde entonces le miraba con rabia, y, de cogerlo por mi cuenta, le hubiera atracado de perejil hasta enviarlo a decir sus relaciones al paraíso de los loros. También tenía mi abuela una caja de música, ya vieja, con un cilindro lleno de púas, a la que se le daba cuerda; pero estaba rota y no funcionaba.

Tardé bastante tiempo en ir a la escuela. De chico tomé un golpe en una rodilla, y no sé si por el tratamiento del curandero, que me aplicó únicamente emplastos de harina y de vino, o por qué, el caso es que padecí, durante bastante tiempo, una artritis muy larga y dolorosa.

Quizá por esto me crié enfermizo, y el médico aconsejó a mi madre que no me llevara a la escuela. Mi infancia fué muy solitaria. Tenía, para divertirme, unos juguetes viejos que habían pertenecido a mi madre y a mi tío. Estos juguetes que pasan de generación en generación, tienen un aspecto muy triste. El arca de Noé de mi tío Juan era un arca melancólica; a un caballo le faltaba una pata; a un elefante, la trompa; al gallo, la cresta. Era un arca de Noé que más parecía un cuartel de inválidos.

Mi tía Úrsula, hermana mayor de mi madre, solterona romántica, comenzó a enseñarme a leer. Doña Celestina era como el espíritu de la tradición en la familia Aguirre; la tía Úrsula representaba la fantasía y el romanticismo.

Cuando mi tía Úrsula llegaba a casa, solía sentarse en una sillita baja, y allí me contaba una porción de historias y de aventuras.

En Aguirreche, en su cuarto, la tía Úrsula guardaba libros e ilustraciones con grabados, españoles y franceses, en donde se narraban batallas navales, piraterías, evasiones célebres y viajes de los grandes navegantes. Estos libros debían de haber estado en alguna cueva, porque echaban olor a humedad y tenían las pastas carcomidas por las puntas. En ellos se inspiraba, sin duda, mi tía para sus narraciones.

La tía Úrsula solía contar la cosa más insignificante con una solemnidad tal, que me maravillaba. Ella me llenó la cabeza de naufragios, islas desiertas y barcos piratas.

Sabia más que la generalidad de las mujeres, y, sobre todo, que las mujeres del país. Ella me explicó cómo iban los vascos, en otra época, a la pesca de la ballena en los mares del Norte; cómo descubrieron el banco de Terranova, y cómo aún, en el siglo pasado, en los astilleros de Vizcaya y de Guipúzcoa, en Orio, Pasajes, Aguinaga y Guernica, se hacían grandes fragatas.

Me habló también, con orgullo, de los marinos y capitanes vascos: de Elcano, dando la vuelta al mundo; de Oquendo, victorioso en más de cien combates, y que, vencido en la vejez por el almirante Tremp, muere de tristeza; de Blas de Lezo, tuerto y con una sola pierna, batiéndose constantemente y venciendo, con unos pocos barcos, la escuadra poderosa del almirante inglés Vernon en Cartagena de las Indias; del sabio y heroico Churruca, de Echaide, de Recalde, de Gaztañeta. Con frecuencia terminaba sus narraciones con estos versos de Concha, en su Arte de Navegar:

Y aunque estos versos no tuvieran relación alguna con lo contado, por el tono solemne con que los recitaba mi tía Úrsula, me parecían un final muy oportuno para cualquier relato.

En tan lejana época de mi infancia, yo no conocía más chicos de mi edad que unos primos segundos. Estos chicos vivían en Madrid y venían a Lúzaro durante el verano.

Cuando estaban ellos en casa de mi abuela, íbamos juntos a un caserío de la familia, donde solían darnos cuajada. La tía Úrsula la repartía, mientras nosotros, los chicos, mirábamos si a alguno le daban más que a los otros, para protestar.

Mis primos solían contar cosas de los teatros y circos de la corte; pero, la verdad, esto no me llamaba la atención. Lo que me atraía era el mar. Miraba con envidia los chicos descalzos del muelle. Me hubiera gustado ser hijo de pescador, para corretear por las escolleras y jugar en los lanchones y gabarras.

Mi tía Úrsula, además de su biblioteca, formada por folletines ilustrados franceses, y de sus libros de aventuras marítimas, tenía otro fondo de donde ir sacando los relatos emocionantes que a mí tanto me cautivaban.

En la sala de Aguirre, en el arca, se guardaba, entre otras cosas viejas y respetables, un tomo manuscrito, en folio, muy voluminoso. En la cubierta, de pergamino, decía, con letras ya desteñidas y rojizas: "Historia de la familia de Aguirre".

Como casi todos los miembros de la familia de este nombre y los emparentados con ella habían sido marinos y viajeros, para explicar sus correrías, intercaladas en las amarillentas páginas, se veían cartas de navegar antiguas, bastante raras. En estos mapas, el mar se simbolizaba con una ballena echando un surtidor de agua, un galeón y varios delfines; los pueblos, por casitas; los montes, por árboles, y los países salvajes, por indios con plumas en la cabeza, un arco y una flecha. Había, también, planos para indicar las corrientes y los vientos, y dibujos de sondas, brújulas primitivas y astrolabios.

Todo el libro se reducía a una serie de narraciones de aventuras marítimas y terrestres.

Mi tía Úrsula se calaba las antiparras y leía con gran detenimiento alguno de estos relatos, y los comentaba.

La mayoría eran breves, y estaban redactados en una forma tan amanerada, que yo no me enteraba de su sentido. De las más entretenidas era la historia de Domingo de Aguirre, llamado el Vascongado, que formó parte en la expedición de Gonzalo Jiménez de Quesada, cuando la conquista de América. Domingo de Aguirre presenció el incendio de Iraca, que debió de tener mucha importancia a juzgar por sus descripciones.

Cuando comencé a escribir, a mi tía Úrsula se le ocurrió dictarme párrafos del gran libro de la familia, y todavía conservo, por casualidad, un pliego en papel de barba, escrito por mi inhábil mano, con letras desiguales, que dice así:

"El capitán de barco, Martín Pérez de Irizar, hijo de Rentería, cuando volvía de Cádiz de cargar un galeón de mercaderías, se encontró en alta mar con el corsario francés Juan Florín, cuyo nombre espantaba a cuantos salían al mar. El orgulloso francés llevaba dos barcos bien pertrechados de armas. A los que cogía en el mar, grandes o chicos, hombres o mujeres, los desvalijaba y los dejaba en cueros; así que estaba muy rico.

Al divisar el galeón del capitán guipuzcoano, como el francés le atacara con brío, Irizar se defendió en su barco, valientemente. Por ambas partes corrió la sangre en abundancia, y después de la refriega, Martín Pérez de Irizar apresó a Juan Florín, a sus barcos y a toda su gente.

De los piratas murieron treinta hombres y quedaron heridos más de ochenta. Juan Florín quiso dar veinte mil duros al capitán Irizar por su rescate; pero fué inútil su ofrecimiento, porque el hombre entendido y de buen juicio prefiere su honra a todo el dinero del mundo.

Con noventa hombres presos y los dos barcos cogidos, el capitán Irizar volvió a Cádiz, como correspondía a su fina lealtad.

El emperador don Carlos, nuestro Señor, mandó que fuese ahorcado Juan Florín, el pirata, y que el capitán Martín Pérez de Irizar pusiera en su escudo, para eterno recuerdo, el galeón, el arpón y la bandera ganados en la batalla."

Recuerdo que al escribir esto, que me dictaba mi tía, le hice varias preguntas acerca de la vida y de las costumbres de los piratas, y, a pesar de que ella trataba de exagerar la odiosidad de los caballeros de la fortuna, a mí me parecía que aquello de ser pirata y de abordar a los barcos y quitarles sus tesoros y guardarlos en una isla desierta debía tener grandes encantos.

Yo aprendí a leer y a escribir con todas estas narraciones y aventuras de la familia. Cosa extraña: casi siempre había algún Aguirre aventurero cuyo fin se ignoraba. El uno quedaba entre indios, el otro se decía que se había hecho pirata.

Parecía como si un destino fatal persiguiese a algunos individuos de la familia, a través del tiempo y de las generaciones.

De muchos capitanes, marinos, aventureros y frailes se ocupaba el libro de la familia; pero, entre todas aquellas historias, la más extraordinaria, la más absurda, dentro de su realidad, era la de Lope de Aguirre, el loco, llamado también Lope de Aguirre, el traidor.

Varias veces leí las aventuras asombrosas de este hombre, que en el manuscrito se contaban con todos sus detalles.

Domingo de Cincunegui, el autor de los Recuerdos históricos de Lúzaro, me ha pedido repetidas veces que registre por todos los rincones de Aguirreche, para ver si se encuentra el viejo manuscrito; pero el infolio no aparece; sin duda, a la muerte de mi abuela, se perdió; quiza a alguno de los marineros que vive ahora en el viejo caserón le habrá servido para encender el fuego.

Lo que dice Cincunegui en sus Recuerdos de Lúzaro está tomado de la historia del Perú y de Venezuela.

De sus Recuerdos tomo estos datos, para dar una idea de mi terrible antepasado:

"Lope de Aguirre nació en el primer tercio del siglo XVI, y era vizcaíno. No se sabe de qué pueblo. En el siglo XVI aparecen tres casas de Aguirre importantes: una de Oyarzun, otra de Gaviria y otra de Navarra.

Lope de Aguirre debía ser de una de estas casas.

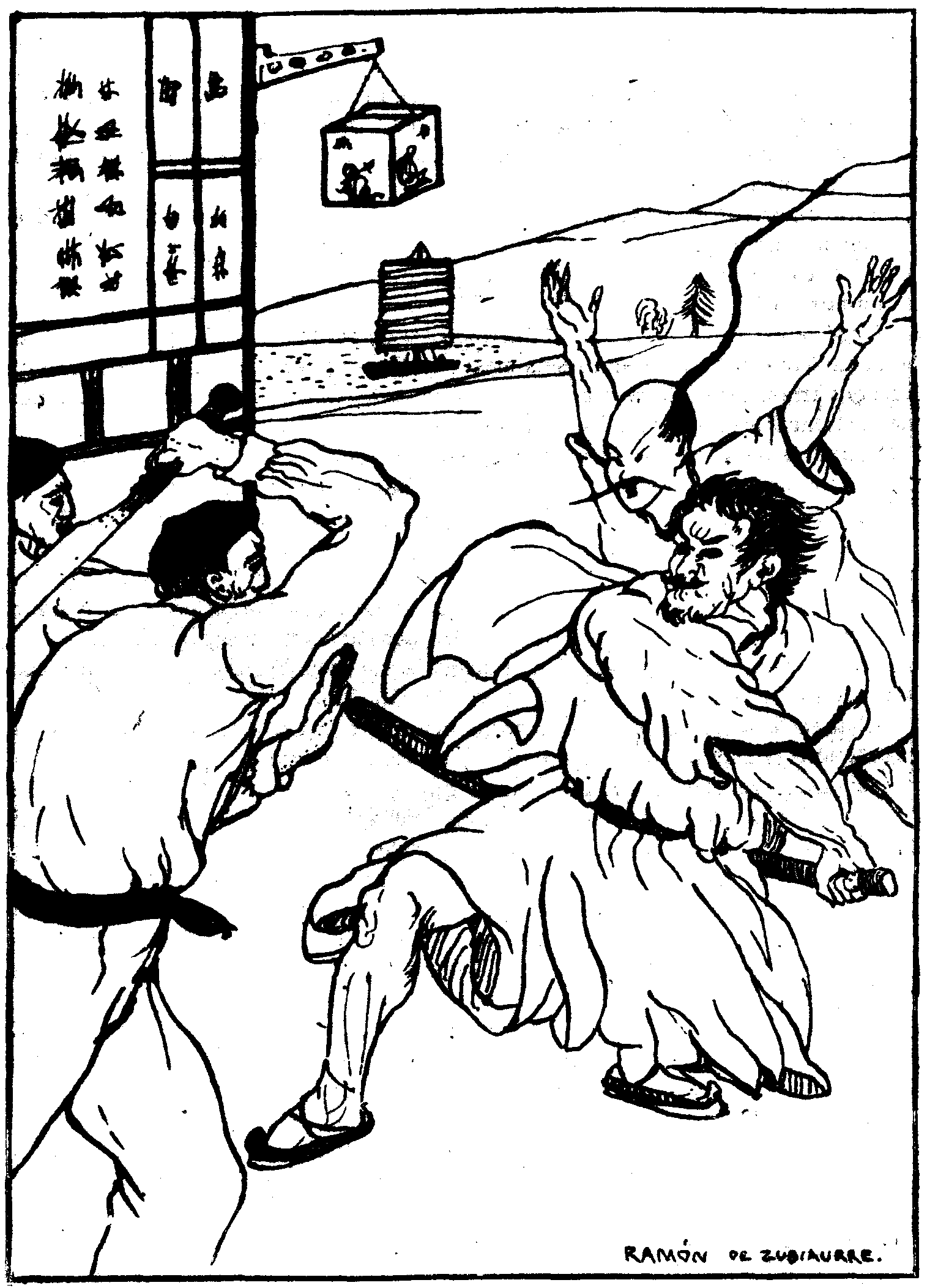

Llegó Lope al Perú, a mediados del siglo XVI, y tomó partido por Gonzalo Pizarro en la rebelión de éste. Durante algún tiempo estuvo a sus órdenes, hasta que le hizo traición y ejecutó contra sus antiguos compañeros actos de una crueldad inaudita.

Era Lope hombre inquieto y turbulento, terco y mal encarado. Condenado a muerte durante una sedición, se evadió y tomó el oficio de domador de caballos. Buen oficio para poner a prueba su bárbara energía. A Lope le conocían entre los soldados por el apodo de Aguirre, el loco.

En 1560, el virrey, don Andrés Hurtado de Mendoza, confió al capitán vasco Pedro de Ursúa una expedición para explorar las orillas del Marañón en busca de oro. Lope fué uno de los principales jefes de la partida.

Una noche, el inquieto Aguirre sublevó a la tropa expedicionaria, y él mismo cosió a puñaladas al capitán Ursúa y a su compañera, Inés de Atienza, que era hija del conquistador Blas de Atienza.

Lope asesinó también al teniente Vargas y dirigió un manifiesto a los rebeldes, que le siguieron. Los sublevados proclamaron general y príncipe del Perú a Fernando de Guzmán, y mariscal de campo a Lope de Aguirre.

Como Guzmán reconviniera a Lope por su inútil crueldad, el feroz vasco, que no admitía reconvenciones, se vengó de él, asesinándolo y cometiendo después una serie de atropellos y de crímenes.

A la cabeza de sus hombres, subyugados por el terror (ahorcó a ocho que no le parecían bastante fieles), bajó por el Amazonas y recorrió, después de meses y meses, la inmensidad del curso de este enorme río, y se lanzó al Atlántico.

No contaba Lope más que con barcas apenas útiles para la navegación fluvial; pero él no reconocia obstáculos y se internó en el Océano. Lope de Aguirre era todo un hombre.

Resistió en alta mar, cerca del Ecuador, dos terribles temporales en sus ligeras embarcaciones, y fué bordeando con ellas las costas del Brasil, de las Guayanas y de Venezuela.

Allí donde arribaba, Lope se dedicaba al pillaje, saqueando los puertos, quemando todo cuanto se le ponía por delante, llevado de su loca furia.

El fraile de la flotilla se permitió aconsejar, suplicar a su capitán que no fuera tan cruel. Aguirre le escuchó atentamente, y atentamente lo mandó ahorcar.

Sintiendo quizá remordimientos en su corazón endurecido, llamó a su presencia a un misionero de Parrachagua, para confesarse con él; y como el buen sacerdote no quisiera darle la absolución, ordenó lo colgaran, sin duda para que hiciese compañía al otro fraile ahorcado.

Los aventureros poco adictos a su persona iban sufriendo la misma suerte.

De los cuatrocientos hombres que salieron con Ursúa, no le quedaban a Lope más que ciento cincuenta, y de éstos, muchos iban, por días, desertando.

Aguirre, al verse sin la tripulación necesaria para sus barcos, les pegó fuego, y luego se refugió, con su hija y algunos compañeros fieles, en las proximidades de Barquisimeto, de Venezuela.

Allí, en el campo, en una casa abandonada, Aguirre escribió un memorial a Felipe II, justificándose de sus desmanes, y para dar más fuerza a su documento, lo firmó de esta manera audaz, cínica y absurda:

Las tropas del rey, unidas con algunos desertores de Aguirre, fueron acorralando al capitán vasco como a una bestia feroz, para darle muerte.

Quebrantado, cercado, cuando se vio irremisiblemente perdido, Lope, sacando su daga, la hundió hasta el puño en el corazón de su hija, que era todavía una niña.

—No quiero—dijo—que se convierta en una mala mujer, ni que puedan llamarla, jamás, la hija del Traidor.

Después mandó a uno de sus soldados fieles que le disparara un tiro de arcabuz.

El soldado obedeció.

—¡Mal tiro!—exclamó Lope al primer disparo, al notar que la bala pasaba por encima de su cabeza.

Y cuando sintió, al segundo disparo, que la bala penetraba en su pecho y le quitaba la vida, gritó, saludando a su matador, con una feroz alegría:

—Este tiro ya es bueno.

Realmente, Lope de Aguirre era todo un hombre.

Después de muerto le cortaron la cabeza y descuartizaron el tronco, conservándose la calavera en la iglesia de Barquisimeto, encerrada en una jaula de hierro."

Esto es lo que cuenta Cincunegui en sus Recuerdos históricos de Lúzaro, y, poco más o menos, es lo que decía el libro de casa de mi abuela, aunque con muchos más detalles y comentarios.

El leer aquellas aventuras de Aguirre me producía un poco la impresión que produce a los niños Guignol cuando apalea al gendarme y cuelga al juez. A pesar de sus crímenes y de sus atrocidades, Aguirre, el loco, me era casi simpático.

Una impresión de la infancia que me causó gran efecto, fué el funeral de mi tío Juan de Aguirre.

Durante mucho tiempo constituyó un misterio el paradero del hermano mayor de mi madre, hasta que se supo que había muerto.

Comprobé, con esa penetración que es frecuente en los chicos, que en mi familia existía cierta reserva al referirse a mi tío Juan; ni mi madre, ni su hermana Úrsula, ni mi abuela, querían hablar del desaparecido, y este misterio y esta reserva excitaron mi fantasía.

Nuestra criada la Iñure, que era muy supersticiosa, me aseguró que el tío Juan no había muerto.

—¿Pues dónde está?—le pregunté yo.

—Está lejos de aquí.

—¿Y por qué no viene?

—No puede venir.

—Pero ¿por qué?

Al último, y después de grandes recomendaciones para que no dijera nada a mi madre, la Iñure me contó que mi tío Juan se había hecho pirata, que le habían llevado a un presidio de Inglaterra, donde estaba preso con cadenas en los pies y unas letras impresas con un hierro candente en la espalda. Por eso, aunque vivía, no podía venir a Lúzaro.

La historia de la Iñure me sobreexcitó aún más, y exaltó mi imaginación hasta un grado extremo. De noche me figuraba ver a mi tío en su calabozo, lamentándose, desnudo, con las letras grabadas en la espalda, que se destacaban de un modo terrible.

Por esta época, y para que se fijara más en mí la memoria de mi tío, se celebró su funeral en Lúzaro. Al parecer, mi abuela recibió del cónsul de un pueblo de Irlanda una carta participándole que Juan de Aguirre había muerto. ¿Pero era verdad? La Iñure aseguró, rotundamente, que no.

Recuerdo muy bien el día del funeral; tan grabado quedó en mi memoria.

Mi madre me despertó al amanecer; ella estaba ya vestida de negro; yo me vestí rápidamente, y salimos los dos al camino con la Iñure.

Era una mañana de otoño; el pueblo comenzaba a desperezarse, las brumas iban subiendo por el monte Izarra y del puerto salía, despacio, una goleta.

Llegamos a Aguirreche; estuvimos un momento, y después, mi abuela, la tía Úrsula y mi madre, vestidas con mantos de luto, y yo con la Iñure, nos dirigimos a la iglesia.

La alta nave se encontraba obscura y desierta; en medio, delante del altar mayor, la cerora y el sacristán iban vistiendo de negro un catafalco mortuorio; en el suelo se entreveían una porción de objetos, trozos de madera, en donde se arrollan las cerillas amarillentas, y cestas con paños negros.

Mi abuela, mi madre y mi tía se reunieron con la cerora, y las cuatro anduvieron de un lado a otro, disponiendo una porción de cosas.

La Iñure quería que me sentara en uno de los bancos próximos al túmulo, donde tenían que colocarse los parientes a presidir el duelo; pero a mí me daba miedo estar allí solo.

Anduve detrás de mi madre, cogido a su falda, sin dejarla hacer nada, hasta que vino el viejo Irizar, con su traje negro y su sombrero de copa, y me tuve que sentar junto a él en el banco del centro.

Poco a poco fueron entrando mujeres vestidas de luto, que se arrodillaban, extendían paños negros en el suelo, desarrollaban la cerilla amarillenta y la encendían.

Los cirios, en el altar mayor, comenzaron a arder, y a su luz resplandeció todo el retablo churrigueresco, dorado, retorcido, con sus columnas salomónicas y sus racimos de uvas.

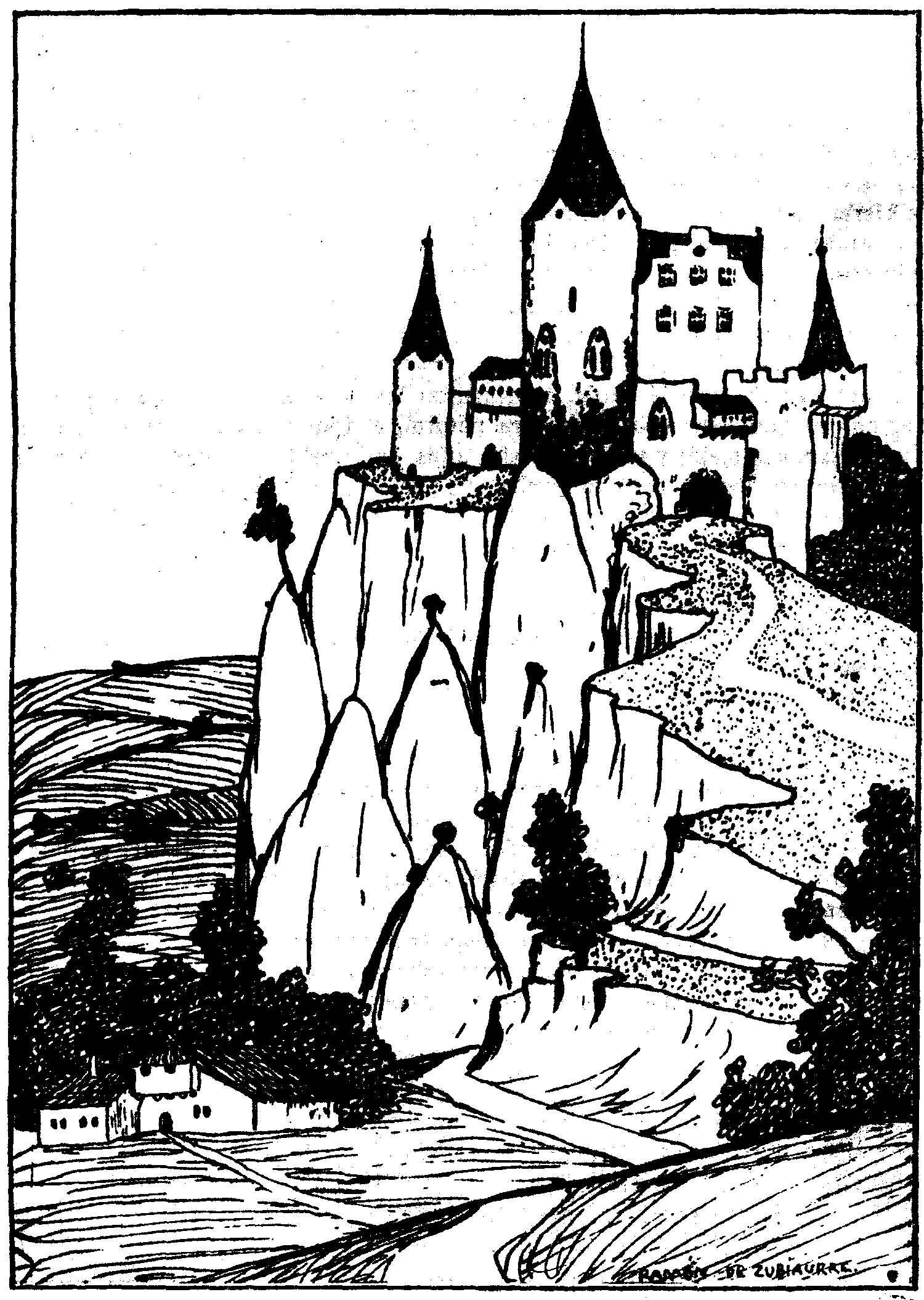

Arriba del crucero de la iglesia, colgaba el barco de vela y se balanceaba suavemente, como si fuera navegando hacia los esplendores de oro que brillaban en el altar mayor.

Comenzó a sonar una campana; la gente fué afluyendo, primero, poco a poco, luego de golpe; los dos bancos destinados a los parientes y amigos se llenaron, y comenzó la misa.

Yo estaba asustado; ya sabía que en el túmulo no había nadie; pero me parecía que allí dentro debía de estar agazapado el tío Juan con sus cadenas y sus letras ignominiosas en la espalda.

De cuando en cuando sonaba el órgano, y su voz armoniosa se levantaba hasta la alta bóveda. Yo miraba por todas partes, a pesar de que el viejo Irizar me exhortaba a que estuviera con más devoción.

¡Qué fervor el de aquellas mujeres! Arrodilladas sobre sus paños negros rezaban con toda su alma. Eran algunas viudas de capitanes y de pilotos, y, al recordar el hombre perdido en el mar, sollozaban.

Después de la misa, el cura se volvió hacia los fieles y rezó por el muerto y por todos los sepultados en el Océano.

Entonces los sollozos aumentaron.

Luego, el cura se acercó al catafalco a rezar sus responsos y lo roció varias veces con agua bendita.

Yo me encontraba amilanado. Al salir de la iglesia, el sol pálido iluminaba el atrio. Irizar y yo nos quedamos a la puerta. Todas las mujeres, con sus capuchones negros, cruzaron por delante de nosotros, en procesión, hacia casa de la abuela, y tras ellas fueron saliendo los señores, con su sombrero de copa, y los marineros y la gente pescadora, con los trajes de paño y las manos metidas en los bolsillos del pantalón.

Por la noche, la Iñure me aseguró de nuevo que mi tío Juan no había muerto. Yo le tenía que ver, tarde o temprano.

Su convencimiento se me comunicó. Estaba persuadido de que un día vería a un señor con el aspecto de marino de los libros de mi tía Úrsula, con patillas, botas altas, levitón y sombrero de hule con cintas colgantes. Hablaría con aquel señor y resultaría mi tío Juan.

Durante mucho tiempo, el misterio de Juan de Aguirre inquietó mi espíritu, y con este misterio relacionaba aquel funeral en la iglesia, con las nubes de incienso en el aire y el barco de vela colgado del crucero, como si fuera navegando hacia los fuegos de oro del altar mayor....

Una impresión semejante de misterio me producían las fiestas de Navidad. En estos días, el aire, la luz, las cosas, todo me parecía distinto.

Había la tradición, en Aguirreche, de armar un gran nacimiento en un cuarto del piso bajo. Una vieja medio loca, la Curriqui, vestida con una falda de flores y una toca blanca, era la encargada de explicar lo que pasaba en Belén. Llevaba una varita en la mano para mostrar las figuras, y una pandereta para acompañarse cuando cantaba villancicos. Tenía dos o tres tonadillas monótonas y unos cuantos versos monorrimos. Entre las figuritas del nacimiento había una mujer desastrada, que sin duda era la bufona. Recuerdo la canción que le dirigía la Curriqui. Era así:

(Ahí está Mari Domingui. ¡Miradla qué facha! Quiere venir con nosotros a Belén.)

Y la Curriqui seguía:

Gurequin naibadezu Belena etorri Atera bearco dezu Gona zar hori.

(Si quieres venir con nosotros a Belén, tendrás que quitarte esa falda vieja.)

El público de pescadores y de chicos celebraba estos detalles naturalistas.

La Curriqui volvía el día de Reyes a su escenario de Aguirreche, con una capa blanca y una corona de latón, a cantar otras canciones.

Este día, algunos pastores del monte bajaban a las casas y entonaban villancicos con voces agudas y roncas, acompañándose de panderos y de zambombas.

Si el ama de la casa les daba algunos cuartos, decían en el villacinco que se parecía a la Virgen; en cambio, si no les daba nada, le acusaban de ser una vieja bruja.

Tanto me habían hablado de la maldad de los chicos, que fuí a la escuela como un borrego que llevan al matadero.

Yo estaba dispuesto a luchar, como Martín Pérez de Irizar, contra cualquier Juan Florín que me atacase, aunque mis fuerzas no eran muchas.

Al principio me puso el maestro entre los últimos, lo que me avergonzó bastante; pero pasé pronto al grupo de los de mi edad.

El maestro, don Hilario, era un castellano viejo que se había empeñado en enseñarnos a hablar y a pronunciar bien. Odiaba el vascuence como a un enemigo personal, y creía que hablar como en Burgos o como en Miranda de Ebro constituía tal superioridad, que toda persona de buen sentido, antes de aprender a ganar o a vivir, debía aprender a pronunciar correctamente.

A los chicos nos parecía una pretensión ridicula el que don Hilario quisiera dar importancia a las cosas de tierra adentro. En vez de hablarnos del Cabo de Buena Esperanza o del Banco de Terranova, nos hablaba de las viñas de Haro, de los trigos de Medina del Campo. Nosotros le temíamos y le despreciábamos al mismo tiempo.

El comprendía nuestro desamor por cuanto constituía sus afectos, y contestaba, instintivamente, odiando al pueblo y a todo lo que era vasco.

Nos solía pegar con furia.

A mí me salvó muchas veces de las palizas la recomendación de mi madre de que no me pegara, porque me encontraba todavía enfermo.

Yo, comprendiendo el partido que podía sacar de mis enfermedades, solía fingir un dolor en el pecho o en el estómago para esquivar los castigos. Me libré muchas veces de los golpes; pero perdí mi reputación de hombre fuerte. "Este chico no vale nada", decían de mí; y hasta hoy creen lo mismo.

Ahora se ríe uno pensando en las marrullerías infantiles; pero si se intenta volver con la imaginación a la época, se comprende que los primeros días de la escuela han sido de los más sombríos y lamentables de la vida.

Después se han pasado tristezas y apuros, ¿quién no los ha tenido? Pero ya la sensibilidad estaba embotada; ya dominaba uno sus nervios como un piloto domina su barco.

Sí; no es fácil que los de mi época, al retrotraerse con la memoria a los tiempos de la niñez, recuerden con cariño las escuelas y los maestros que nos amargaron los primeros años de la existencia.

Esta impresión de la escuela, fría y húmeda, donde se entumecen los pies, donde recibe uno, sin saber casi por qué, frases duras, malos tratos y castigos, esa impresión es de las más feas y antipáticas de la vida.

Es extraño; lo que ha comprendido el salvaje, que el niño, como más débil, como más tierno, merece más cuidado y hasta más respeto que el hombre, no lo ha comprendido el civilizado, y entre nosotros, el que sería incapaz de hacer daño a un adulto, martiriza a un niño con el consentimiento de sus padres.

Es una de las muchas barbaridades de lo que se llama civilización.

A los pocos días de entrar en la escuela entablé amistad con dos chicos que han seguido siendo amigos míos hasta ahora: el uno, José Mari Recalde; el otro, Domingo Zelayeta.

José Mari era hijo de Juan Recalde, el Bravo. Llamaban así a su padre por haber demostrado, repetidas veces, un valor extraordinario; José Mari iba por el mismo camino: se mostraba arrojado y valiente.

El otro chico, Chomin Zelayeta, era hijo de un tornero y vendedor de poleas del muelle.

Chomin se distinguía por su viveza y por su ingenio. El padre era un tipo, hombre enérgico, de carácter fuerte y un poco fosco, que encontraba motivos raros para sus decisiones.

—¿Por qué no se casa usted de nuevo, Zelayeta?—le dijo alguno.

—No, no; ¿para qué? Tendría que hacer mayor la casa, y no me conviene.

Habían querido una vez nombrarle concejal; pero él se opuso con todas sus fuerzas.

—Pero, hombre, ¿por qué no quieres ser concejal?

—Antes me matan—dijo él—que obligarme a llevar una levita de cola de golondrina.

Esta levita, tan aborrecida por Zelayeta, era el frac que, en ciertas solemnidades de Lúzaro, hay la costumbre de que lo vistan los concejales.

Zelayeta, padre, a pesar de sus genialidades y de sus rabotadas, era hombre de tendencia progresiva; le gustaba suscribirse a los libros por entregas, sobre todo para que los leyese su hijo.

Los primeros meses de escuela mi madre me enviaba a la Iñure, a la salida, y aunque la buena vieja no era muy severa conmigo, tenía que marchar a su lado, mientras mis camaradas campaban solos por donde querían.

Después de muchas súplicas y reclamaciones, conseguí libertad para ir y venir a la escuela sin rodrigón vigilante. Mi madre me recomendaba que anduviera por donde quisiera, menos por el muelle, lo cual significaba lo mismo que decirme que fuera a todos lados y a ninguno.

A pesar de sus advertencias, al salir de la escuela echaba a correr hasta las escaleras del muelle.

Otros chicos, en general los de familias terrestres o terráqueas, como dicen algunos en Lúzaro, tenían más afición a ir al juego de pelota; nosotros, los de familia marinera, entre los que nos contábamos Recalde, Zelayeta y yo, nos acercábamos al mar.

Veíamos salir y entrar las barcas; veíamos a los chicos que se chapuzaban, desnudos, en la punta de Cay luce, y a los pescadores de caña haciendo ejercicio de paciencia. Los pescadores nos conocían.

¡Qué sorpresa cuando aparecía, al final de un aparejo, un pulpo con sus ojos miopes, redondos y estúpidos, su pico de lechuza y sus horribles brazos llenos de ventosas! Tampoco era pequeña la emoción cuando salía enroscada una de esas anguilas grandes, que luchaban valientemente por la vida, o uno de esos sapos de mar, inflados, negros, verdaderamente repugnantes.

Cuando no nos vigilaba nadie nos descolgábamos por las amarras y correteábamos por las gabarras y lanchones, y saltábamos de una barca a otra.

En este punto de la independencia infantil se va ganando terreno velozmente, y yo fuí avanzando en mi camino, con tal rapidez que llegué en poco tiempo a gozar de completa libertad.

Muchas veces dejaba de ir a la escuela con Zelayeta y Recalde. Don Hilario, el maestro, mandaba recados a casa avisando que el día tal o cual no había ido; pero mi madre me disculpaba siempre y, como veía que me iba poniendo robusto y fuerte, hacía la vista gorda.

Los domingos y los días de labor que faltábamos a clase solíamos ir al arenal, nos quitábamos las botas y las medias y andábamos con los pies descalzos.

Recogíamos conchas, trozos de espuma de mar, mangos de cuchillo y piedrecitas negras, amarillas, rosadas, pulidas y brillantes.

Al anochecer saltaban los pulgones en el arenal, y los agujeros redondos del solen echaban burbujas de aire cuando pasaba por encima de ellos la ligera capa de agua de una ola.

Alguna vez logramos ver ese molusco, que nosotros llamábamos en vascuence deituba y que no sé por qué decíamos que solía estrangularse. Para hacerle salir de su escondrijo había que echarle un poco de sal.

El que tenía más suerte para los descubrimientos era Zelayeta; él encontraba la estrella de mar o la concha rara; él veía el pulpo entre las peñas o el delfín nadando entre las olas. Siempre estaba escudriñándolo todo; su padre, por esta tendencia a registrar, le llamaba el carabinero.

Los domingos mi madre comenzó a dejarme andar con los camaradas, después de hacerme una serie de advertencias y recomendaciones.

Ya, teniendo tiempo por delante, no nos contentábamos con ir al arenal; subíamos al Izarra y después íbamos descendiendo a las rocas próximas.

Cuando ya estuvimos acostumbrados a andar entre los peñascos, nos pareció la playa insípida y poco entretenida.

El fin práctico de nuestros viajes a las rocas era coger esos cangrejos grandes y obscuros que aquí llamamos carramarros, y, en otros lados, centollas y ermitaños.

El monte Izarra, a una de cuyas faldas está Lúzaro, forma como una península que separa la entrada del puerto de una ensenada bastante ancha comprendida entre dos puntas: la del Faro y la de las Animas.

El monte Izarra es un promontorio pizarroso, formado por lajas inclinadas, roídas por las olas. Estos esquistos de la montaña se apartan como las hojas de un libro abierto, y avanzan en el mar dejando arrecifes, rocas negras azotadas por un inquieto oleaje, y terminan en una peña alta, negra, de aire misterioso, que se llama Frayburu.

Para hacer nuestras excursiones solíamos reunimos a la mañanita en el muelle, pasábamos por delante del convento de Santa Clara, y por una calle empinada, con cuatro o cinco tramos de escaleras, salíamos a un callejón formado por las tapias de unas huertas. Luego cruzábamos maizales y viñedos y salíamos más arriba, en el monte, a descampados pedregosos con helechos y hayas.

En la punta del Izarra debió de haber en otro tiempo una batería; aun se notaba el suelo empedrado con losas del baluarte y el emplazamiento de los cañones. Cerca existía una cueva llena de maleza, donde solíamos meternos a huronear.

Era un agujero, sin duda hecho en otro tiempo por los soldados de la batería, para guarecerse de la lluvia, y que a nosotros nos servía para jugar a los Robinsones.

El viejo Yurrumendi, un extraño inventor de fantasías, le dijo a Zelayeta que aquella cueva era un antro donde se guarecía una gran serpiente con alas, la Egan suguia. Esta serpiente tenía garras de tigre, alas de buitre y cara de vieja. Andaba de noche haciendo fechorías, sorbiendo la sangre de los niños, y su aliento era tan deletéreo que envenenaba.

Desde que supimos esto, la cueva nos imponía algún respeto. A pesar de ello, yo propuse que quemáramos la maleza del interior. Si estaba la Egan suguia se achicharraría, y si no estaba, no pasaría nada. A Recalde no le pareció bien la idea. Así se consolidan las supersticiones.

La parte alta del Izarra era imponente. Al borde mismo del mar, un sendero pedregoso pasaba por encima de un acantilado cuyo pie estaba horadado y formado por rocas desprendidas. Las olas se metían por entre los resquicios de la pizarra, en el corazón del monte, y se las veía saltar blancas y espumosas como surtidores de nieve.

Algunos chicos no se atrevían a asomarse allí, de miedo al vértigo; a mí me atraía aquel precipicio.

Allá abajo, en algunos sitios, las piedras escalonadas formaban como las graderías de un anfiteatro. En los bancos de este coliseo natural quedaban, al retirarse la marea, charcos claros, redondos, pupilas resplandecientes que reflejaban el cielo.

El mismo Yurrumendi aseguraba, según Zelayeta, que aquellas gradas estaban hechas para que las sirenas pudieran ver desde allá las carreras de los delfines, las luchas de los monstruos marinos que pululan en el inquieto imperio del mar.

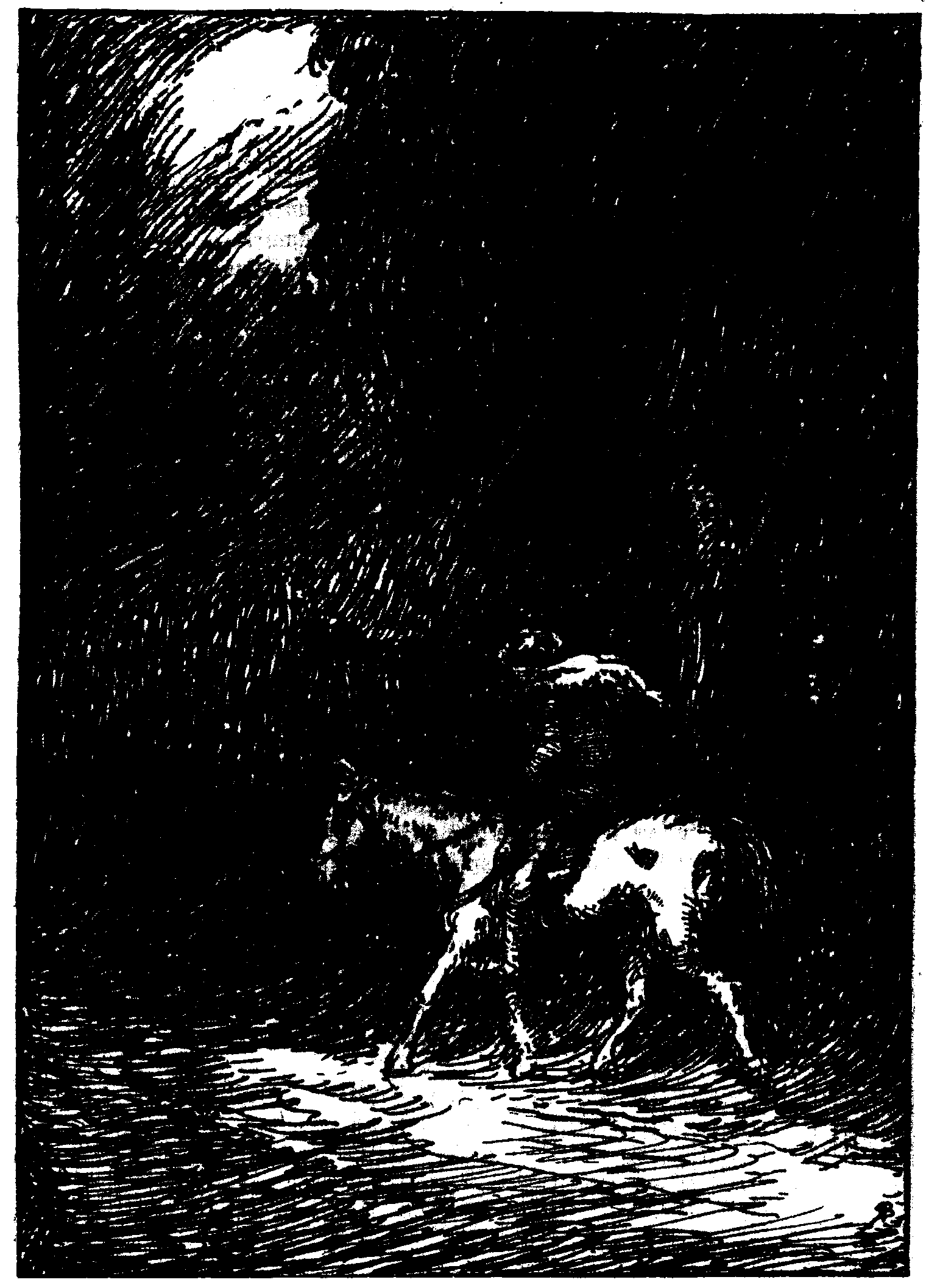

El agua, verde y blanca, saltaba furiosa entre las piedras; las olas rompían en lluvia de espuma, y avanzaban como manadas de caballos salvajes, con las crines al aire.

Lejos, a media milla de la costa, como el centinela de estos arrecifes, se levantaba la roca de aspecto trágico, Frayburu.

Los pescadores decían que enfrente de Frayburu, el monte Izarra tenía una gran cavidad, una enorme y misteriosa caverna.

Pasada esta parte, el Izarra se cortaba en un acantilado liso, pared negra y pizarrosa, veteada de blanco y de rojo, en cuyas junturas y rellanos nacían ramas y hierbas salvajes.

Aquí, el mar de mucho fondo era menos agitado que delante de los arrecifes.

Cuando ya bajaba el camino, se veía la playa de las Animas, entre la punta del Faro y otro promontorio lejano. Sobre el arenal de la playa se levantaban dunas tapizadas de verde, y las casitas esparcidas de la barriada de Izarte, echando humo.

Ya cerca de la punta del Faro abandonábamos el camino para meternos entre las rocas. Había por allí agujeros como chimeneas, que acababan en el mar. En algunas de estas simas se sentía el viento, que movía las florecillas de la entrada; en otras se oía claramente el estrépito de las olas.

Saltábamos de peña en peña, y solíamos avanzar hasta los peñascos más lejanos; pero cuando comenzaba a subir la marea teníamos que correr, huyendo de las olas, y a veces descalzarnos y meternos en el agua.

En la marea baja, entre las rocas cubiertas de líquenes, solían verse charcos tranquilos, olvidados al retirarse el mar. Muchas horas he pasado yo mirando estos aguazales. ¡Con qué interés!¡Con qué entusiasmo!

Bajo el agua transparente se veía la roca carcomida, llena de agujeros, cubierta de lapas. En el fondo, entre los líquenes verdes y las piedrecitas de colores, aparecían rojos erizos de mar cuyos tentáculos blandos se contraían al tocarlos. En la superficie flotaba un trozo de hierba marina, que al macerarse en el agua, quedaba como un ramito de filamentos plateados, una pluma de gaviota o un trozo de corcho. Algún pececillo plateado pasaba como una flecha, cruzando el pequeño océano, y de cuando en cuando el gran monstruo de este diminuto mar, el cangrejo, salía de su rincón, andando traidoramente de lado, y su ojo enorme inspeccionaba sus dominios buscando una presa.

Algunos de estos charcos tenían sus canales para comunicarse unos con otros, sus ensenadas y sus golfos; viéndolos, yo me figuraba que así, en gran tamaño, serían los océanos del mundo.

En los recodos de las peñas donde se amontonaban las algas y se secaban al sol, me gustaba también estar sentado; ese olor fuerte de mar me turbaba un poco la cabeza, y me producía una impresión excitante como la del aroma de un vino generoso.

Las horas se nos pasaban entre las rocas, en un vuelo; casi siempre yo llegaba tarde a casa.

Muchos domingos el tiempo nos fastidiaba; comenzaba a llover de una manera desastrosa, y mi madre no me dejaba salir. Le acompañaba a Aguirreche, comíamos en casa de mi abuela y pasábamos la tarde allí. ¡Qué aburrimiento!

Se formaba una tertulia de señoras respetables, entre las que había dos o tres viudas de capitanes y pilotos, y al anochecer se tomaba chocolate.

...Y yo oía la charla continua, en vascuence, de las amigas de mi abuela, y veía con desesperación el caer de la lluvia continua y monótona, y escuchaba el ruido de los chorros de agua que caían de los canalones a chocar en las aceras.

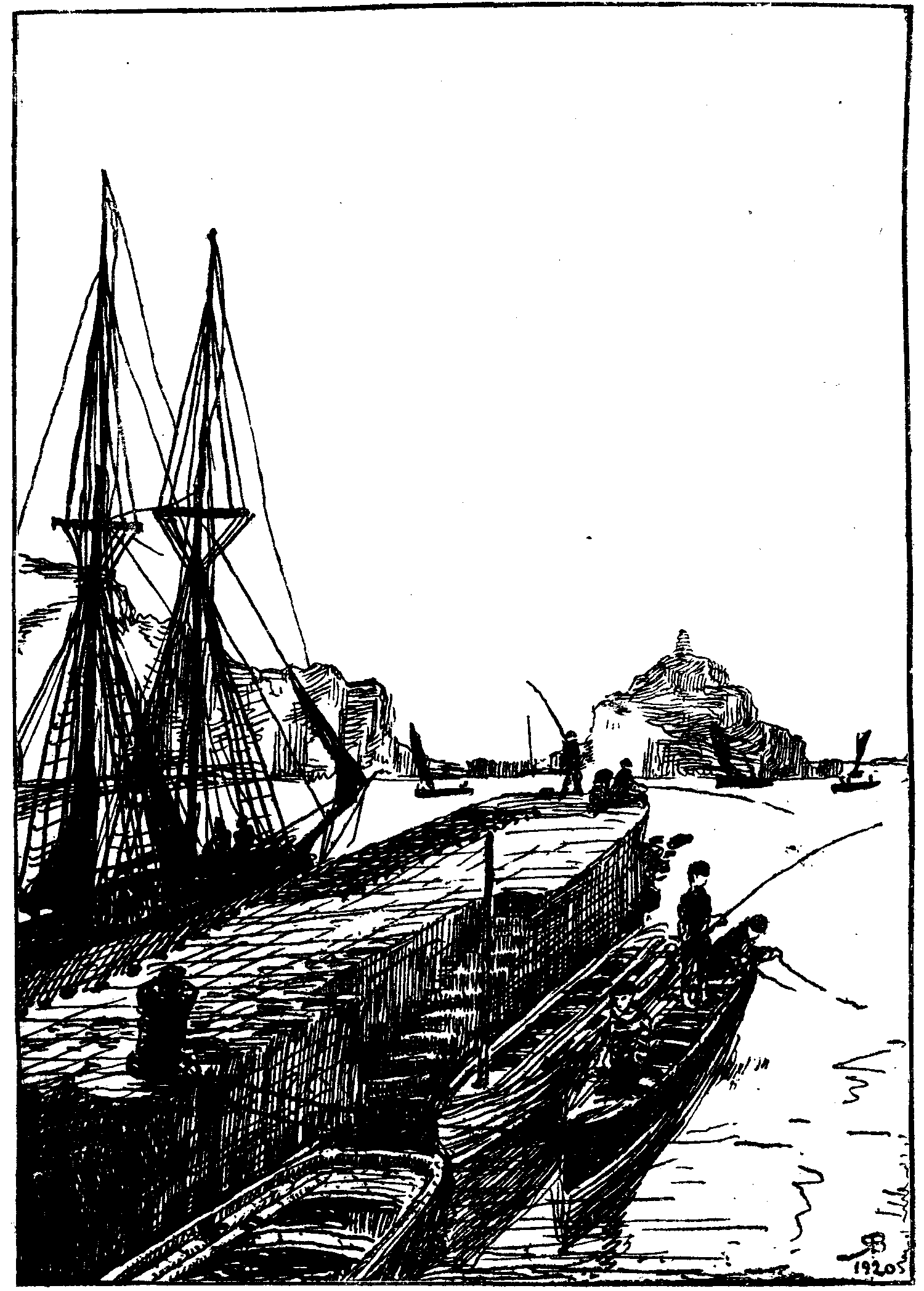

En mi tiempo, el muelle largo de Lúzaro, que en vascuence se llama Cay luce, no era tan ancho ni tan bien empedrado como ahora; tenía una pequeña muralla, y en vez de terminar en el Rompeolas, concluía en las mismas peñas.

A todo lo largo del muelle, en aquella época y en ésta, sigue pasando lo mismo; había casas de pescadores con balcones, ventanas y galerías de madera, adornados por colgaduras formadas por camisetas encarnadas, medias azules, sudestes amarillentos, aparejos y corchos.

En estas casas hay siempre ropa tendida, lo que depende, en parte, del instinto de limpieza de esa gente pescadora, y en parte, de lo difícilmente que se seca lo impregnado por el agua del mar.

Entre las casas de a lo largo del muelle de Cay luce, antes, como ahora, había algunos almacenes de carbón, y una fila de tabernas en donde los pescadores se reunían y se reúnen a beber y a discutir, y que destilaban, sobre todo los domingos, por su única puerta, una tufarada de sardina frita, de atún guisado con cebolla, y de música de acordeones.

Entre aquellas tabernas había la del Telescopio, la de la Bella Sirena, la del Holandés, la Goizeco Izarra (Estrella de la mañana); y la más célebre de todas era la de Joshe Ramón, conocida por el Guezurrechape de Cay luce, o sea, en castellano, el Mentidero del muelle largo.

En este muelle y a pocos pasos del Mentidero, tenía su taller el padre de Zelayeta. En la ventana de la casa, convertida en escaparate, exponía poleas de madera, faroles, cañas de pescar, un cinturón de salvavidas....

El padre de Zelayeta trabajaba en su torno con un aprendiz, y, mientras él torneaba, solían sentarse a la puerta, a charlar, algunos amigos.

Yo me había hecho íntimo de Chomin Zelayeta. Chomin era muy hábil y muy pacienzudo. Llegó a domesticar un gavilán pequeño, y el pájaro, cuando se hizo grande, reñía con todos los gatos de la vecindad. Los días de tormenta se ocultaba en algún agujero obscuro, y no salía hasta que pasaba.

Zelayeta sentía, como yo, el entusiasmo por la isla desierta y por los piratas, y, como tenía talento para ello, dibujaba los planos de los barcos en que íbamos a navegar los dos, y de las islas desconocidas en donde pasaríamos el aprendizaje de Robinsones.

Nuestra inclinación aventurera, en la cual latía ya la inquietud atávica del vasco, pudo aumentarse más oyendo las narraciones de Yurrumendi el piloto, el viejo y fantástico Yurrumendi, amigo y contertulio de Zelayeta padre.

Eustasio Yurrumendi había viajado mucho; pero era un hombre quimérico a quien sus fantasías turbaban la cabeza. Todos tenemos un conjunto de mentiras que nos sirven para abrigarnos de la frialdad y de la tristeza de la vida; pero Yurrumendi exageraba un poco el abrigo.

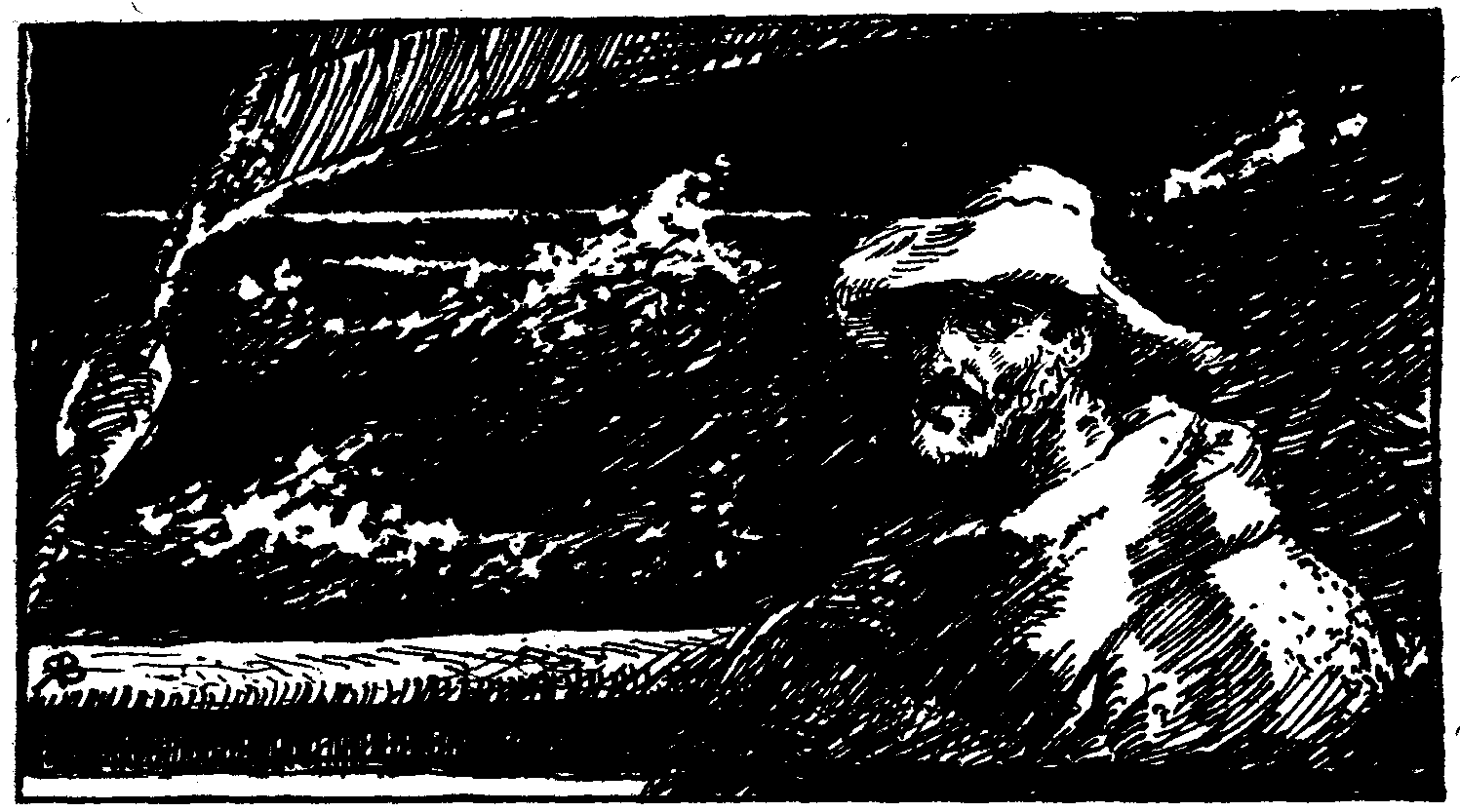

Era Yurrumendi un hombre enorme, con la espalda ancha, el abdomen abultado, las manos grandísimas, siempre metidas en los bolsillos de los pantalones, y los pantalones, a punto de caérsele, tan bajo se los ataba.

Tenía una hermosa cara noble, roja; el pelo blanco, patillas muy cortas y los ojos pequeños y brillantes. Vestía muy limpio; en verano, unos trajes de lienzo azul, que a fuerza de lavarlos estaban siempre desteñidos; y en invierno, una chaqueta de paño negro, fuerte, que debía de estar calafateada como una gabarra. Llevaba una gorra de punto con una borla en medio. Era soltero, vivía solo, con una patrona vieja; fumaba mucho en pipa, andaba tambaleándose y llevaba un anillo de oro en la oreja.

Yurrumendi había formado parte de la tripulación de un barco negrero; navegado en buques franceses, armados en corso; vivido en prisión por sospechoso de piratería. Yurrumendi era un lobo de mar. El Atlántico le conocía desde Islandia y las islas de Lofoden, hasta el Cabo de Buena Esperanza y el de Hornos. Sabía lo que son las tempestades del Pacífico y los tifones del mar de las Indias.

Yurrumendi había visto mucho; pero más que lo que había visto, le gustaba contar lo que había imaginado.

A Chomin Zelayeta y a mí nos tenía locos con sus narraciones.

Nos decía que en el fondo del mar hay, como en la tierra, bosques, praderas, desiertos, montañas, volcanes, islas madrepóricas, barcos sumergidos, tesoros sin cuento y un cielo de agua casi igual al cielo de aire.

A todo esto, muy verdad, unía las invenciones más absurdas.

—Algunas veces—decía—el mar se levanta como una pared, y en medio se ve un agujero como si estuviera lleno de perlas. Hay quien dice que, si se mete uno por ese agujero, se puede andar como por tierra.

—¿Y adónde lleva ese agujero?—preguntaba alguno con ansiedad.

—Eso no se puede decir aunque se sepa—contestaba seriamente Yurrumendi—; pero hay quien asegura que dentro se ve una mujer.

—Alguna sirena—decía el padre de Zelayeta, con ironía.

—¡Quién sabe lo que será!—replicaba el viejo marino.

Siempre que Yurrumendi hablaba de sí mismo, lo hacía como si se tratara de un extraño, en tercera persona. Así decía: Entonces Yurrumendi comprendió.... Entonces Yurrumendi dijo tal cosa.

Parecía que sentía ciertas dudas sobre su personalidad.

Yurrumendi tenía una fantasía extraordinaria. Era el inventor más grande de quimeras que he conocido. Según él, detrás del monte Izarra, un poco más lejos de Frayburu, había en el mar una sima sin fondo. Muchas veces, él echó el escandallo; pero nunca dió con arena ni con roca. Se le decía que su sonda era, seguramente, corta; pero Yurrumendi aseguraba que, aunque fuera de cien millas, no se encontraría el fondo.

Respecto a la cueva que hay en el Izarra, frente a Frayburu, él no quería hablar y contar con detalles las mil cosas extraordinarias y sobrenaturales de que estaba llena; le bastaba con decir que un hombre, entrando en ella, salía, si es que salía, como loco. Tales cosas se presenciaban allí. Bastaba decir que las sirenas, los unicornios navales y los caballos de mar andaban como moscas, y que un gigante, con los ojos encarnados, tenía en la cueva su misteriosa morada.

Este gigante debía ser hermano, o por lo menos primo, de otro, no se sabe si tan grande, pero sí con los ojos rojos, que en época de mayor candidez y de mayor temor de Dios aparecía en Donosti, entre las rocas de la Zurriola, con un pez en la mano, y a quien se le preguntaba:

(¿Onentzaro, el de los ojos encarnados, dónde has cogido ese pez?)

Y el pobre gigante de los ojos encarnados, en vez de desdeñar la pregunta impertinente de su interlocutor, contestaba con amabilidad:

(Ayer noche, a las once, en las rocas de la Zurriola.)

No sé a punto fijo en qué categoría colocaba Yurrumendi a su gigante de los ojos encarnados; pero creo que no le consideraba a la altura de la Egan suguia, la gran serpiente alada del Izarra, con sus alas de buitre, su cara siniestra de vieja y su aliento infeccioso.

Nos hablaba, también, Yurrumendi de esos pulpos gigantescos con sus inmensos tentáculos, que pueden hacer naufragar una fragata; del mar de los Sargazos, en donde se navega por tierra, por verdadera tierra, que se abre para dejar pasar un buque; de los países donde nievan plumas; de los delfines, que tienen esa extraña simpatía mal explicada por los hombres; de las sentimentales ballenas, cuya desgracia es pensar que la humanidad estima más su aceite que su melancólico corazón; de los mil enanos jorobados y extravagantes de las costas de Noruega; de las serpientes de mar que persiguen, aullando, a los barcos; de la araña del Kraken, en el pino de Portland, en Inglaterra, y de ese monstruo terrible del Maëlstrom, cuyas fauces sorben el mar y tragan las imprudentes naves haciéndolas desaparecer en sus gigantescas entrañas. También le daba mucha importancia a la Curcushada (los cuernos de la luna), que creía que tenía una gran relación con la vida de los hombres.

Otro de los motivos favoritos de Yurrumendi era la descripción de la isla del Fuego, en donde él había estado alguna vez. En la cumbre de esta montaña inaccesible arde un fuego intermitente que se enciende de noche y se apaga de día.

Alguno pensaba que quizá se trataba de un volcán cuyas llamas no se pueden ver a la luz del sol; pero Yurrumendi aseguraba que esta hoguera la hacían todas las noches las almas de los marineros del célebre pirata Kidd, que guardan allí un inmenso tesoro escondido.

Otra de las cosas más interesantes que algunos llegaban a ver en el mar, según Yurrumendi, era un buque fantasma, tripulado por un capitán holandés. Este perdido, borracho, blasfemador y cínico pirata, anda, con un equipaje de canallas, haciendo fechorías por el mar. Si el maldito holandés se acerca al barco de uno, el vino se agria; el agua se enturbia; la carne se pudre. Si le envía a uno una carta, ya puede no leerla, porque se vuelve loco inmediatamente, tales absurdos y mentiras dice.

Yurrumendi contaba que sólo una vez había visto, a lo lejos, al maldito holandés; pero, afortunadamente, no se le había acercado.

Otras veces, el viejo marino nos contaba una serie de crueldades horribles: piratas que mandaban cortar la lengua o las manos a los que caían en su poder; otros que echaban al agua a sus enemigos, metidos en una jaula y con los ojos vaciados. Nos hacía temblar, pero le oíamos. Hay un fondo de crueldad en el hombre, y sobre todo en el niño, que goza obscuramente cuando la barbarie humana sale a la superficie.

Casi siempre, al hablar de las piraterías y de las brutalidades de los barcos negreros, Yurrumendi solía recordar una canción en vascuence.

—Esta canción—solía decir—la cantaba Gastibeltza, un piloto paisano nuestro, de un barco negrero en donde yo estuve de grumete. Gastibeltza solía cantarla cuando dábamos vuelta al cabrestante para levantar el ancla, o cuando se izaba algún fardo.

—¿Cómo era la canción?—le decíamos nosotros, aunque la sabíamos de memoria—. ¡Cántela usted!

Y él cantaba con su voz ronca de marino, formada por los fríos, las nieblas, el alcohol y el humo de la pipa:

Lo que quería decir en castellano: "Sácale! Dale! A ese de adelante, agárrale. Ahí está, ahí esta, cuélgale, marinero, oh! oh! Puedes estar satisfecho."