The Project Gutenberg EBook of Th. M. Dostojewsky, by Nina Hoffmann

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most

other parts of the world at no cost and with almost no restrictions

whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of

the Project Gutenberg License included with this eBook or online at

www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you'll have

to check the laws of the country where you are located before using this ebook.

Title: Th. M. Dostojewsky

Eine biographische Studie

Author: Nina Hoffmann

Release Date: June 9, 2016 [EBook #52283]

Language: German

Character set encoding: ISO-8859-1

*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK TH. M. DOSTOJEWSKY ***

Produced by Peter Becker, Jens Sadowski, and the Online

Distributed Proofreading Team at http://www.pgdp.net. This

file was produced from images generously made available

by The Internet Archive.

Eine biographische Studie

von

N. Hoffmann.

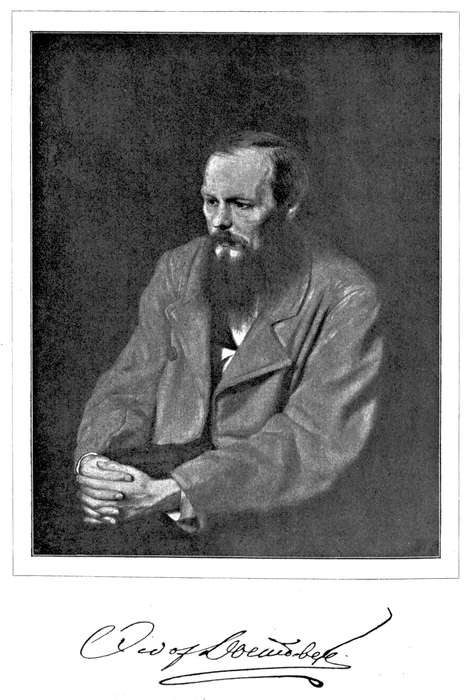

Mit Bildnis.

Berlin.

Ernst Hofmann & Co.

1899.

Nachdruck verboten.

Übersetzungsrecht vorbehalten.

Meinen russischen Freunden

gewidmet.

Δαίμων.

Wie an dem Tag, der dich der Welt verliehen,

Die Sonne stand zum Grusse der Planeten,

Bist alsobald und fort und fort gediehen

Nach dem Gesetz, wonach du angetreten.

So musst du sein, dir kannst du nicht entfliehen,

So sagten schon Sibyllen, so Propheten;

Und keine Zeit und keine Macht zerstückelt

Geprägte Form, die lebend sich entwickelt.

Goethe.

| Seite | ||

| I. | Das Milieu | 1 |

| II. | Kindheit und Jugend | 17 |

| III. | Katastrophe | 59 |

| IV. | Semipalatinsk | 130 |

| V. | Petersburg | 171 |

| VI. | Publizistik | 191 |

| VII. | Zweite Vermählung. Schuld und Sühne. Abreise | 252 |

| VIII. | Vierjähriger Aufenthalt im Auslande | 276 |

| IX. | Briefwechsel aus der Fremde | 300 |

| X. | Petersburg; die letzten zehn Jahre | 405 |

| Anhang. Bibliographische Übersicht | 443 | |

| Personen- und Sach-Verzeichnis | 446 |

„Vorreden sind immer Entschuldigungen“, hat jüngst ein geistvoller Schriftsteller in einer der seinigen gesagt. Der Verfasser des vorliegenden Buches geht weiter. Er erhebt Einspruch dagegen, dass seine Arbeit als ein litterarhistorisches Werk angesehen werde; er will sie durchaus nur als Lebensdokument einer ungeheuren Persönlichkeit betrachtet wissen, und wünscht als einzigen Erfolg dieses Buches, dass etwas von dem zwingenden und zugleich versöhnenden Geiste des grossen Dichters durch seine Blätter wehe und die Gemüter in seinem Sinne erfasse. Eine Entschuldigung allerdings wäre am Platze: dem Dichter und dem unerschöpflichen Material gegenüber, das ganz zu bewältigen dereinst die Arbeit Vieler ausmachen wird.

Einige orientierende Bemerkungen sollen jedoch hier ihre Stelle finden. Im grossen Ganzen habe ich den Stoff chronologisch geordnet. An einigen Stellen indes schien es mir notwendig, um ein Ereignis von allen Seiten plastisch hervortreten zu lassen, spätere briefliche Äusserungen des Dichters sofort heranzuziehen.

Die Werke der ersten Periode, welche ich, mit Ausnahme der „Armen Leute“, in die Periode des Tastens und der Nachahmungen einreihen muss, habe ich nicht im Einzelnen besprochen, da sie mir unter denselben Gesichtswinkel zu fallen scheinen und sich, bei aller Vortrefflichkeit und Feinheit psychologischer Einzelheiten — vom Standpunkt der russischen breiten Ethik aus, den allein ich festhielt —, nicht allzusehr von einander differenzieren.

Die Werke der zweiten, nachsibirischen Periode, ebensoviele Etappen auf dem Wege zur Vollendung seines Apostolats, habe ich nach Massgabe ihrer Ausgeprägtheit und ihres Verstandenseins durch den westeuropäischen Leser mehr oder weniger breit behandelt.

Inbetreff der Fussnoten, welche eine Arbeit haben muss, die aus vielfachem Material geschöpft hat und auf Glaubwürdigkeit Anspruch erheben darf, befand ich mich in einiger Verlegenheit. Für den deutschen Leser wären Orts- und Seitenangabe meiner Quellen wertlos gewesen, da ich aus unübersetzten russischen Autoren schöpfte. Auch die den Werken des Dichters entnommenen Stellen könnte der deutsche Leser nicht in den umlaufenden Ausgaben nachschlagen, da ich sie selbst nach meinem Verständnisse aus dem Original übersetzte. Der russische Leser aber kennt alles, was über Dostojewsky geschrieben worden, sofern er sich für diesen Dichter und seine Richtung interessiert, vortrefflich und findet in den Namen und Quellen, die ich im Texte reichlich angab, genug Anhaltspunkte zum Nachschlagen. So verzichtete ich denn auf Nachweise, die mir in diesem Falle als eine Spiegelfechterei erscheinen mussten.

Wien, Januar 1899.

N. Hoffmann.

Über Theodor Michailowitsch Dostojewsky in seiner Gesamt-Erscheinung als Dichter, Psychologe, als Ethiker und Mensch zu sprechen, ein erschöpfendes Bild seines Lebens und seiner künstlerischen, sowie vor allem seiner seelenzwingenden Wirksamkeit zu geben, das wäre heute, sogar in Russland unter seinen Landsleuten, ein gewagtes Unternehmen. Einerseits ist er der gegenwärtigen Generation noch zu nahe; alles was über ihn gesagt werden könnte, stünde noch im Zeichen des Kampfes. Er hat ja, wie alle mächtig ausgeprägten Individualitäten, im Leben bis zu seinem letzten Atemzuge heftig gekämpft und Kampf erzeugt.

Anderseits leben seine nächsten Angehörigen, seine Freunde noch, und diese sind im Besitze der intimeren Erinnerungen und Äusserungen seines persönlichen Lebens, die sie begreiflicherweise heute schon preiszugeben nicht geneigt sein können; ganz abgesehen davon, dass die Ausnützung intimer Lebensverhältnisse zum Zwecke des Litteraturklatsches, ohne Hinblick auf die inneren Zusammenhänge und die Einheitlichkeit des Wesens, dem man nahe zu kommen trachtet, nicht scharf genug als müssige Indiskretionen gebrandmarkt und verpönt werden können.

Wir Europäer hinwieder bringen dem Dichter eines uns in hohem Grade interessierenden Volkes eine Art unbehaglicher, verblüffter Neugierde entgegen, zu der uns der grosse Seelen- und Krankheitskenner und Maler wohl zwingt, lehnen aber die nähere Bekanntschaft seines tiefen Zusammenhanges mit jenem Volke aus Bequemlichkeit, aus Furcht vor dem Fremdartigen dieses Volkes ab, das, wie Nietzsche sagt, „die allerstärkste und erstaunlichste Kraft, zu wollen, in sich aufgespeichert hat, mit der ein Denker der Zukunft wird rechnen müssen“. Dazu tritt noch, dass unser grosses Publikum alles, was von Russland kommt, unserer heutigen Ideenrichtung nach nur dann besonders fesselt, wenn es die Äusserungen sozialistischer, revolutionärer, atheistischer Anschauungen einer unter harter Despotie seufzenden Intelligenz vermittelt. Äusserungen, deren Intensität im Gegensatze zu den sie hervorrufenden Zuständen, es fast als litterarische Pikanterie geniesst.

Aber mit der eigentümlichen Erscheinung eines Dichters, der zugleich lebensvoll (nicht asketisch wie Tolstoi) und mystisch religiös, der durchaus demokratisch und dabei durchaus konservativ ist, wissen wir nichts anzufangen.

Dostojewsky ist, wenn nicht der einzige, so doch der grösste Repräsentant dieser merkwürdigen Konstellation, und wir müssen die scheinbaren Widersprüche, die darin liegen, in der Grösse seines Genies und seines Herzens auflösen und etwa so ansehen, wie wir die Widersprüche der Natur ansehen, welche Tag und Nacht, Ost und West mit einem grossen Ringe umspannt. Vor allem dürfen wir Dostojewsky nicht litteraturmässig auffassen, sondern als einen grossen, seelenbewegenden Schöpfer „in einem ungeheuern Reich, mit einem ungeheuern Willen“. Unter uns hört man oft den Ausspruch: „Dostojewsky ist ein grosser Künstler, aber sein mystisches Christentum ist sehr störend“. So angesehen zerfällt sein Bild sofort in einzelne Teile. Man muss vielmehr sagen: er ist ein Apostel des Glaubens an die Mission der Volksseele, an die Läuterung auch Europas durch das russische Volk, und er kann, vermöge seines unvergleichlichen Dichtergenius, seine Wahrheiten nicht anders hinausrufen, als in Werken von hohem künstlerischen Werte.

So gefasst bleibt uns seine Erscheinung eine Einheit, die wir in allen seinen Werken wiederfinden, so fest und kompakt wie etwa ein Urgestein, das bei dem kleinsten Bruch dieselbe Krystallgestalt zeigt.

Wir werden also vor allem diese ethische Einheit im Auge haben, wenn wir es versuchen, an der Hand lückenhafter russischer Biographieen, sowie des Materials, das uns seine Tagebücher, die Aufzeichnungen seiner Gattin, seiner Freunde und Mitarbeiter und vor allem seine Werke vermitteln, ein, soweit es möglich ist, getreues Bild seines Lebens und Wirkens einem deutschen Leserkreis zu geben.

Ehe wir aber das biographische Material ausgestalten, müssen wir einige Vorbemerkungen über das Milieu einschalten, dem der Dichter entsprossen ist.

Wenn wir nämlich die Werke französischer, englischer, italienischer, kurz europäischer Schriftsteller lesen, so bringen wir ihrem Milieu so viel Kenntnis und Anpassungsvermögen entgegen, dass wir ohne weiteres sagen, der oder jener schildere die Menschen so oder so. Lesen wir indes russische Werke, so ist unser Urteil steuerlos; wir sehen ein fremdartiges, uns sehr unbequemes Milieu und darin — einen Russen, den wir uns erst in unser Menschliches übersetzen müssen, wobei wir oft unsere liebe Not haben. Das hat seine tiefe Bedeutung. Wir haben da wohl mit Halbbarbaren zu thun, aber mit jungen, ungebrochenen Kräften, mit einem Volke, das wir erst kennen lernen, demgegenüber wir manches „umlernen“ müssen.

Allerdings kann ein Nichtrusse, namentlich, wenn er sich nicht eine lange Zeit im Lande selbst umgesehen hat, kein lebendiges und ganz zutreffendes Bild von Russland und seinem Volke entwerfen. Lässt ja Dostojewsky selbst in einem seiner Romane zwei gute Patrioten ein Gespräch miteinander führen, in dem der eine ungefähr sagt: „Der M. N. giebt vor, zu wissen, was Russland ist — ja wissen wir es denn selbst?“

Nun aber kann ein Fremder, der sich die Sprache so zu eigen gemacht, dass er ihre intimen Nüancen, die familienhafte Unmittelbarkeit ihrer Laute nachempfindet, ein solcher Fremder kann wohl mit frischem Blicke und ganz unbefangen gewisse Hauptmerkmale der Volksseele, die diese Sprache ausdrückt, gewahr werden. Dies ist hier um so leichter der Fall, als alles Russische ein so durchaus uneuropäisches Gepräge an sich trägt.

Was uns als ein durch alle Schichten dieses Volkes gehender Zug vor allem auffallen muss, ist die familienhafte Zusammengehörigkeit und Brüderlichkeit aller mit allen. Dies drückt sich schon in der Sprache aus: Väterchen, Mütterchen, du mein Verwandter, oder: du meine Verwandte sind die gebräuchlichsten Formen der Anrede. Dieses Familiengefühl geht von unten hinauf, nicht umgekehrt, allein das ist es, was ihm ewige Dauer sichert. Dadurch, dass der Sprachgebrauch in der direkten Anrede keine Titel und keinen Geschlechtsnamen, nur Taufnamen mit dem höflichen Zusatz des Vatersnamens zulässt, geht eine, wenigstens formale Intimität durch die ganze Nation, von welcher sich kein modern „demokratisches“ Volk etwas träumen lässt. Nicht nur der Bauer, sondern auch der Hoflakai führt für den Kaiser oder Grossfürsten keine andere Benennung oder Anrede im Munde als etwa: „Nikolai Alexandrowitsch, Helene Pawlowna lässt Euch bitten“ oder ähnliches. Für das Volk ist diese Form eine intime Herzenssache, für die „Gesellschaft“ hat sie nur den Wert einer patriarchalischen Reminiscenz, und das Volk selbst als „Brüder“ zu betrachten, ja einen wie immer beschaffenen Massstab an seine Leiden und Freuden zu legen, hat die Gesellschaft der oberen Zehntausend bis heute noch nicht geträumt. Darin liegt wohl, wie es scheint, die scharfe Trennung der konservativen russischen Kreise von den neueren liberalen. Allerdings wachsen auf diesem Gebiete Missverständnisse wie die Disteln empor. Denn, indem sich viele energische Liberale nicht auf die Vermenschlichung ihrer Beziehungen zum Volke, auf den guten Einfluss der Bildung allein beschränken, die sie diesem hochintelligenten, aber in tiefe, abergläubische Religiosität eingesponnenen Kinde vermitteln, so fallen ihnen andere Wohlmeinende in die Hände, welche von der Vernichtung der Unwissenheit und des Aberglaubens auch jene des Glaubens und der Ehrfurcht befürchten; so wird die Beziehung der Intelligenz zum Volke in ein Gebiet übergeleitet, das sich von den ursprünglichen Absichten allmählich und unbemerkt entfernt.

Ein anderer Zug, welcher durch alle Schichten des russischen Volkes geht (die Gesellschaft als solche aus dem Spiel gelassen), ist eine Fähigkeit zum Leiden und Mit-Leiden, das sich auf den Schuldigen und Verbrecher erstreckt. Auch hier giebt uns die Sprache bedeutsame Fingerzeige; das Volk nennt jeden Verbrecher einen „Unglücklichen“, und die Sprache selbst, welche für das Menschliche drei Ausdrücke streng unterscheidet, nämlich: „Menschlich“, „Allgemeinmenschlich“ und „Allmenschlich“, sie hat für die Nüancen der Schuld, die wir dreifach besitzen: „Übertretung“, „Vergehen“, „Verbrechen“, ausser dem Worte Schuld nur das eine Wort „Übertretung“ (Prestupljenie).

Wir sehen hier, dass wir es mit etwas anderem zu thun haben, als mit unserem europäischen Mitleid, das die Franzosen unter anderem „une fonction purement cérébrale“ nennen, eine reine Gehirnangelegenheit, im Gegensatze zur allmächtigen und allberechtigten „passion“. Hier ist eine Kluft zwischen den Ausgangspunkten der ethischen Anschauungen von Ost und West, die man nicht ernst genug betrachten kann.

Ein anderer auffallender Zug der russischen Natur ist die mit tiefer Religiosität verbundene Demut des Russen, die auch da erhalten bleibt, wo, wie in den Kreisen der dem Westen nachstrebenden Intelligenz, jede Spur von Glauben gewichen ist. Der Russe ist sehr schnell bereit, sein Unrecht einzusehen und auch einzugestehen, sowie sich um deswillen vor Freund und Feind zu demütigen oder anzuklagen. Da nun ein solcher Einsichtswechsel bei seiner nervösen, grübelnden und immerfort „die Wahrheit“ suchenden Natur sehr oft vorkommt, so bietet er uns Westländern, die wir Dekadenten, d. h. mit unseren Gebrechen kokettirende Menschen sind, ein Bild feiger Selbsterniedrigung. Denn der Westen versteht heute zumeist unter dem Begriff „Charakter haben“, dass man nichts verzeihen und nichts zugeben solle, und es ist ihm um viel realere Güter zu thun, als um die bei den Russen in jeder Lebenslage auftauchende Sorge und Frage „wie soll mein Leben sein?“

Ein dritter, hervorstechender Zug, der uns bei dem Russen auffällt, ist das, was wir Deutsche Unzuverlässigkeit, Unpünktlichkeit, Regellosigkeit nennen müssen. Wenn man die Unmöglichkeit erprobt hat, ein echtes Kind der russischen Erde zu einer festgesetzten Zeit an einen bestimmten Ort zu bekommen, oder in seinem Hause, seiner Tageseinteilung auch nur das geringste System oder die geringste Ordnung zu finden oder zu schaffen, so möchte man fast das bekannte Sprichwort erweitern und sagen: „Dem Glücklichen, sowie dem Russen, schlägt keine Stunde“. Russen können zu jeder Stunde des Tages ihr Lager aufsuchen, wenn sie etwa verstimmt sind, zu jeder Stunde der Nacht Thee trinken und Freunde besuchen. (Dabei spielt wohl der Einfluss der hellen, den Schlaf bannenden Nächte eine grosse Rolle.) Aber nicht das allein. Sie bringen ihre Freunde zu anderen Freunden, ohne Anfrage, ohne Umstände, zu allen Mahlzeiten, mitten in der Nacht. Diese Freunde der Freunde sind etwa krank, erkranken dort in fremdem Hause, oder sie erhalten dort eine schwere Nachricht — so ist das ganze fremde Haus, das nun nicht mehr ein fremdes ist, in Mitleidenschaft gezogen. Man bleibt zusammen auf, man quartiert den Freund des Freundes und sich im eigenen Hause wie in einem Bivouac ein, das man zum erstenmal bezogen, kurz es ist eine selbstverständliche Lebensgemeinschaft. Ein Russe, dem man einmal seine absolute Unpünktlichkeit vorwarf, erwiderte mit vielem Ernste: „Ja, das Leben ist eine schwere Kunst! es giebt Augenblicke, die richtig gelebt sein wollen und viel wichtiger sind, als das pünktlichste Worthalten.“

Und nun die russischen Frauen. Sie leben und weben von innen heraus, sie haben grosse Ziele, ernste Interessen, ein offenes Auge für die Aussenwelt, für das, was sie umgiebt und was not thut. Die russische Frau verbindet die Reinheit und den Enthusiasmus eines jungen Mädchens mit der Klarheit und der Vorurteilslosigkeit des Mannes; sie hat etwas Jünglinghaftes an sich. Dabei nimmt sie es allerdings mit der bis ins kleinste gehenden Akkuratesse einer deutschen Hausfrau, oder mit der bis in die feinste Abschattung durchgeführten Eindrucks-Delikatesse der Französin nicht auf. Das Daheim einer echten Russin wird mitunter ein Chaos aufweisen, das unsere Landsmänninnen, namentlich jene des Nordens, abschrecken müsste. Doch auch die Russin wird uns auf unsere Vorstellungen über Genauigkeit und Ordnung antworten: „Ja, jeder Augenblick will richtig gelebt werden, das Kleine darf das Grosse, das Detail nicht das Allgemeine verbauen“, und wir hörten einmal eine Russin sagen, dass die Petersburger Frauen und Mädchen auf der Strasse sehr eilig gehen und in die Ferne schauen, so dass man sehen könne, wie sie einem Ziele entgegen gehen, während die Frauen europäischer Grossstädte so gehen, als wäre die Strasse selbst das Ziel. Es ist eben die „breite russische Natur“ („schirokaia russkaia natura“), wie sie es nennen, was sich überall geltend macht, und wir möchten uns, gerade auf diese so unharmonisch scheinende Verbindung gestützt, der Anschauung Dostojewskys anschliessen, welcher sagt, dass die nächste Zukunft des Menschengeschlechtes in der Hand der Russin liegt.

Hier muss jedoch sofort betont werden, dass diese Umgestaltung nicht auf dem Wege der Frauenbewegung als vor sich gehend gedacht werden darf. — Die russische Frau hat ihre ethische und soziale Befreiung längst vollzogen und zwar — wenn wir die Spezies Nihilistin ausnehmen — ganz organisch, von einem rein natürlichen Standpunkt aus in Angriff genommen, von dem der Mütterlichkeit. Sie will und muss die Gefährtin, ja Führerin ihrer männlichen Hausgenossen sein, ihre Interessen teilen, in ihrem Rate eine vollwichtige Stimme haben. Ferner wirkt im Gemüte der russischen, von Vorurteilen befreiten Frau vor allem der Wunsch, nützlich zu sein, ihrem Volke zu dienen. So ist es gekommen, dass die Russin heute ihre Fähigkeit zu Freiheit und Kultur schon durch ihr Leben bewiesen hat, während die europäische bewegte Frau ihre Freiheit und Kultur mittels des Beweises anstrebt, dass sie fähig sei, abseits von der Familie zum Leben zu gelangen. Dies ist ein grundlegender Unterschied.

Den genannten Hauptcharakterzügen des Russen gesellt sich ein unausrottbares Misstrauen in allen seinen Beziehungen zum Nebenmenschen bei, allein ein Misstrauen, das viel mehr dem immerwachen Gefühle der eigenen Unzulänglichkeit und „Sündhaftigkeit“ entspringt, als dass es sich auf den Unwert des anderen bezöge. Es ist das Misstrauen der Demut im Gegensatze zum Misstrauen der Routine.

Sehen wir uns dazu den geographischen und historischen Hintergrund an, aus dem heraus sich diese Volkspersönlichkeit entwickelte, so finden wir ein ungeheures, kompaktes Reich mit uferlosen Steppen und einem unermesslichen Horizont, wo das träumende Auge des Steppenbewohners in eine grenzenlose Einsamkeit hinausblickt, dünn bevölkert, ohne bedeutende Küstenentwicklung, ohne namhaften Welthafen — „ein Riese in einer grossen, niedern Stube“, wie Dostojewsky sagt. Diese kolossale Einheit ist einer Sprache, eines Glaubens, sie hat keine durchgreifenden Mischungen und sprachlichen Umbeugungen erlitten, kein fremdes Blut, es sei denn finnisches, hat diesen Riesenkörper durchädert. Sein „weisser Kaiser“ ist ihm Vater, hoher Priester, Herr, zu dem es als zu dem Helfer in aller Not blind vertrauend aufblickt. Dieses Volk macht seine Entwickelungsprozesse langsam durch, steht heute in seiner Kindheit und wandelt seinem Mittelalter zu. Ackerbau und Viehzucht sind noch heute seine vornehmlichen Lebensquellen, die Städte sind dünn gesäet, der Kleinhandel ist in den Händen des moskowitischen Kleinbürgers, Grosshandel und Industrie ebenfalls in den Händen des grossen Moskauer Kaufherrn, sowie in denen des Ausländers und des Juden. So giebt es denn kein eigentliches grosses Bürgertum, und die Gesellschaft, die wir heute Bourgeois nennen, setzt sich aus dem kleinen Landsassen — Gutsbesitzer — und dem Beamtenstande zusammen.

Dieses höchst langsame, doch organische Wesen der Volksentwickelung hat Peter der Grosse mit seinen Reformen durchrissen. Ein mit unermesslichen Mühen und Opfern dem Meere abgerungenes Stadtgebiet ist der Beginn und gleichsam das Symbol seiner zivilisatorischen Thätigkeit. Petersburg, das „ausgebrochene Fensterchen“ gegen Europa zu, hat europäische Luft und europäisches Wesen, Europas Sitten und Unsitten, Europas Philosophie, Aufklärung und Dekadenz, kurz den „Europäismus“, wie sich Dostojewsky ausdrückt, hereindringen lassen. Die kompakte Masse des Volkes indessen ist von diesen Neuerungen nicht berührt worden, und wenn auch hie und da in den Städten der altrussische Bart der europäischen Schere, und der Zipun, der altrussische Kittel, dem europäischen Kleide zum Opfer gefallen ist, so ist doch der Bauer bis auf den heutigen Tag nicht zum Bewusstsein seiner Bürgerrechte im europäischen Sinne erwacht. Gleichwohl ist er im Besitze gewisser alter Gemeinderechte und -freiheiten (Obščina, Mir), welche in den Augen vieler zeitgenössischer Agrarier als die einzige Lösung aller Schwierigkeiten des Grundbesitzes und als das einzige Arcanum gegen die Proletarisierung des Bauernstandes erscheinen. Ob dies eine richtige Anschauung sei, können wir hier nicht untersuchen.[1] Auch über die wichtigste Streitfrage, welche die führenden Geister Russlands seit der nachpetrinischen Zeit bewegt hat und noch heute bewegt, wiewohl sie im Erlöschen zu sein scheint, können wir hier nur ganz kurz sprechen, müssen sie jedoch berühren, weil die zwei Hauptströmungen des russischen Lebens aus ihr entspringen und dem Europäer nur durch den Einblick in diese Frage das Verständnis für Russland und sein künftiges Werden aufzugehen vermag. Es ist dies die Frage, die v. Reinholdt in seiner „Geschichte der russischen Litteratur“ folgendermassen formuliert: „Wie verhält sich die orthodoxe Kirche zur römischen und protestantischen? als ursprüngliche Gemeinschaft anfänglicher Unterschiedslosigkeit, aus welcher, auf dem Wege späterer Entwickelung und des Fortschritts andere, höhere Formen religiöser Weltanschauung sich entwickelten, oder als ewig dauernde und ungeschmälerte Vollkommenheit der Offenbarung, welche in der occidentalen Welt der römisch-germanischen Anschauungen sich unterworfen, und infolgedessen in entgegengesetzte Pole sich spaltete“? Endlich: „Worin besteht der Gegensatz zwischen der russischen und der westeuropäischen Zivilisation? — bloss in der Entwickelungsstufe oder in der Eigentümlichkeit der Bildungselemente? Steht es der russischen Zivilisation bevor, nicht allein von den äusseren Resultaten, sondern auch von den Grundlagen der westeuropäischen Bildung durchdrungen zu werden? — oder wird sie, nachdem sie ihr eigenes orthodox-russisches geistiges Leben tiefer erfasst, die Grundlagen einer neuen, künftigen Phase allgemein menschlicher Bildung abgeben?“

Die Anhänger der westlichen Einflüsse bejahen den ersten Teil dieser Frage, die Slavophilen den zweiten. Einige Slavophilen, darunter J. Kirejewsky, erwarten von einer Synthese beider, einander so widersprechender Bildungsformen das Heil künftiger Menschheitsentwickelung und zwar so, dass die westliche Kultur die Gedankenwelt des Ostens entwickele und kläre, die östliche tiefe Seeleneinheitlichkeit hinwieder die Gefühlswelt und Ethik des Westens mit ihrer „Allmenschlichkeit“ befruchte. Und in der That, wer seine Hoffnungen und Schlüsse für die Zukunft des grossen Volkes mit der „erstaunlichen Kraft zu wollen“ nicht nur auf seine Historie, sondern auf diese in jedem Russen zu findende latente und eigenartige Menschheitskraft und Fähigkeit aufbaut, der muss, unbefangen urteilend, finden, dass nicht sowohl Russland von unserer Zivilisation etwas Umgestaltendes zu erwarten hat, als dass vielmehr wir von seiner Kraft eine Rückkehr zur Natur, eine Neu-Vermenschlichung zu empfangen gewärtig sein können.

Es ist hier, wie angedeutet, nicht der Ort, die bedeutenden Führer im Streite ihre Sache selbst führen zu lassen. Die slavophile Richtung wurde zum erstenmale theoretisch formuliert durch den unter Katharina II. lebenden Geschichtschreiber, Fürsten Michael Schtscherbatow, um das Ende des 18. Jahrhunderts herum; die bedeutendsten späteren Vertreter dieser Richtung sind Kirejewsky,[2] Chomjakow, die Brüder Aksakow u. a. Die westlichen Einflüsse vertreten vornehmlich Belinsky, A. Herzen, Granowsky u. a.

Am eindringlichsten und tiefsten ward diese Frage durch Dostojewsky behandelt, wie wir dies in seinem Leben und seinen Werken erkennen. Indessen geht schon durch die ganze russische Litteratur neben der Frage nach dem Werte der westlich-östlichen Kultur, ja als Wurzel dieser Frage die Sorge des russischen Menschen hindurch: „wie soll mein Leben sein?“ — Dostojewsky hat in seiner berühmten Puschkin-Rede im Jahre 1880 in Moskau die Bedeutung Puschkins, dessen Standbild man eben enthüllte, dahin erklärt, dass dieser Dichter — nachdem mehr als ein Jahrhundert nach Peters Reformen verflossen war, ehe sich der Keim einer russischen Litteratur entwickelte — nicht nur, wie Gogol gesagt hatte, des russischen Geistes grösste und einzige, sondern auch seine prophetische Offenbarung gewesen sei. Dostojewsky führt in dieser Rede den Gedanken aus, dass Puschkin schon in seiner früheren Periode der Nachahmung André Cheniers und Byrons plötzlich einen neuen, ganz und nur russischen Ton gefunden hat, die echt russische Antwort auf die Frage, die „verfluchte Frage“, wie er sie anführend nennt, „nach dem Glauben und der Wahrheit des Volkes“. Diese Antwort laute: „Demütige dich, stolzer Mensch, und vor allem brich deinen Hochmut, demütige dich, eitler Mensch, und vor allem mühe dich auf heimatlichem Boden“ — und weiter: „nicht ausser dir ist deine Wahrheit, sondern in dir selbst; finde dich in dir und du wirst die Wahrheit schauen“.

Wir haben diese Stelle wörtlich angeführt, weil sie für Dostojewskys Stellung in der Litteratur und seine Auffassung vom Apostolat des Dichters und namentlich des Publizisten von grosser Wichtigkeit ist.

Der Herausgeber von Dostojewskys gesammelten Werken, K. Slutschewsky, sagt in seiner Vorrede ganz im Sinne Dostojewskys: „Mit ganz besonderer Schärfe treten in unserem Volke drei grundlegende, wesentliche, ausschliesslich ihm zukommende Züge hervor. Schon im Jahre 1861, in der Anzeige von der Ausgabe der „Wremja“ hat Dostojewsky gesagt, dass vielleicht die russische Idee die Synthesis aller jener Ideen sein werde, welche Europa entwickelt hat, weil wir nicht umsonst alle Sprachen sprechen, alle Zivilisationen begreifen, an den Interessen aller europäischen Nationen Anteil nehmen, was unbedingt bei keiner anderen Nation vorkommt. Unser zweiter, ausschliesslich uns gehöriger Zug, den Dostojewsky wiederholt dargelegt und mit Zähigkeit in That und Wort durchgeführt hat, das ist die in unserem Volke lebendige Erkenntnis seiner „Sündigkeit“, eine Erkenntnis, welche es sehr gut erklärt, warum wir so leicht verzeihen, so geneigt zur Selbstgeisselung sind, warum wir unsere Unvollkommenheit nicht in ein Gesetz zu bringen, die sogenannten „Rechtsverhältnisse“ nicht anzuerkennen vermögen und gerne das Kreuz innerer Reinigung und äusserer schwerer That tragen mögen, sei es auch unserem eigensten Ich zum Trotz. Der dritte Zug ist unsere rechtgläubige Religion, die niemals und nirgends, wie etwa der Katholizismus und Protestantismus (von den anderen zu schweigen), als streitende Kirche aufgetreten ist.“

Fügen wir noch zwei kleine, sehr bezeichnende Episoden aus Dostojewskys Erlebnissen hinzu, die hierher gehören, so haben wir annähernd ein Bild von dem Milieu gewonnen, aus dem heraus sich dieser Dichter-Genius entwickelt und auf das er hinwieder gewirkt hat.

K. Aksakow erzählt im März 1881, schon nach Dostojewskys Tode, folgendes: Auf einer Durchreise Dostojewskys geschah es, dass er sich in Moskau aufhielt und uns besuchte. Er begann unter anderem mit einer Art Begeisterung von dem verstorbenen Kaiser Nikolaus Pawlowitsch zu sprechen; davon, wie sich auf dem Hintergrunde der Vergangenheit das historische Bild dieses Monarchen grossartig abhebt, eines Monarchen, der fest an seine Würde, an sein Recht glaubte, und wie sympathisch ihm, Dostojewsky, dieses Bild sei. Während unseres Gespräches trat der englische Reisende Mackenzie Wallace bei uns ein, welcher schon einmal drei Jahre in Russland gelebt hatte, das Russische vortrefflich sprach und mit der russischen Litteratur sehr vertraut war. Als er erfuhr, dass er Dostojewsky vor sich habe, entbrannte seine Neugierde und er lauschte gespannt dem bei seinem Eintritte unterbrochenen und von Dostojewsky wieder aufgenommenen Gespräch über Nikolaus Pawlowitsch. Dostojewsky führte seine Rede zu Ende, ohne den Engländer im geringsten zu beachten, und entfernte sich bald darauf.

„Sie sagen, dies sei Dostojewsky,“ fragte uns der Engländer. „Ja wohl.“ „Der Verfasser des ‚Totenhauses‘?“ „Derselbe.“ „Das kann nicht sein; er ist ja doch zur Zwangsarbeit verschickt gewesen.“ „Ganz richtig, was weiter?“ „Ja, wie kann er denn einen Menschen loben, der ihn zur Zwangsarbeit verurteilt hat?“ „Euch Ausländern ist das schwer zu begreifen,“ antworteten wir, — „uns aber ist es als ein durchaus nationaler Zug begreiflich.“

Als zweites, den nationalen Zug bezeichnendes Erlebnis erzählt K. Slutschewsky, Dostojewsky sei einige Monate vor seinem Tode auf einen Ball in irgend eine höhere Schule gekommen. Die Jugend, auf die er damals schon grossen Einfluss gewonnen hatte und die er immer aufrichtig liebte, war hoch erfreut und drängte sich dicht um ihn.

„Wir fingen zu plaudern an,“ erzählt er selbst, „und sie begannen eine Diskussion. Sie baten mich, ich solle von Christus reden. Ich fing an zu sprechen und sie lauschten mit grosser Aufmerksamkeit.“ „Eine Predigt über Christus auf einem Balle und nicht im geringsten durch die Musik und den Tanz zurückgeschreckt — fährt Slutschewsky fort — das Lob des Machthabers, der uns zur Zwangsarbeit verurteilte — wo könnte das jemals vorkommen als in Russland?“

Und nun wenden wir uns dem Lebenslauf des Dichters zu. Wir verdanken, was wir davon wissen, den zu einem Buche vereinigten Aufzeichnungen zweier seiner nächsten Bekannten, welchen die Witwe des Dichters die Durchsicht seiner Papiere und Briefe anvertraute, dem Litterarhistoriker Orest Miller, welchem auch ein bedingter Einblick in die Papiere des Prozesses Petraschewsky zugestanden wurde (was er jedoch nicht auszunutzen verstand) und dem mehrjährigen publizistischen Mitarbeiter Dostojewskys, Kritiker Nikolai Nikolaiewitch Strachow, ferner den Erzählungen seiner Witwe, Anna Grigorjewna Dostojewskaia, alter Bekannter, guter Freunde und Feinde, vor allem aber dem „Tagebuch eines Schriftstellers“, jenem Blatte, das der Dichter in seinen letzten Lebensjahren allein besorgte und das sehr viel autobiographisches Material enthält.

Orest Miller und Nik. Strachow haben sicher mit grosser Pietät alles zusammengetragen, was sie teils selbst miterlebten, teils durch Mitteilungen anderer, namentlich eines jüngeren Bruders, Andreas, sowie der Gattin des Dichters erlangten. Allein es will uns, besonders nach einigem Einblick in die intimere Korrespondenz des Dichters scheinen, als ob sie bei der Wahl jener Briefe, die sie der Öffentlichkeit übergaben, schlecht beraten gewesen seien und manchen intimen Brief ganz unbeschadet der Diskretion mit anderen hätten vertauschen sollen, die sich in immerwährenden Wiederholungen der Geldnot und Schuldenkalamitäten bewegen. Es ist, als hätte ein neidischer Geist heimlich da seinen Spuk getrieben, um einen Dichter, dessen Tod von Hunderttausenden öffentlich betrauert wurde, dessen Leichenzug ganz Petersburg war, dessen Hülle 63 Deputationen Kränze brachten und der Hof die letzte Ehre erwies, nicht allzusehr aufkommen zu lassen, sondern all diese Teilnahme lieber als einzelnes, die Leiden eines Kämpfenden verherrlichendes Faktum hinzustellen, als sie zu Ungunsten lebender Dichter auch noch durch eine bedeutende Korrespondenz zu bestätigen. Indessen sind auch die veröffentlichten Briefe interessant genug, um auszugsweise daraus Lebensdokumente herzuholen, was im weiteren Verlaufe unserer Aufzeichnungen an seiner Stelle geschehen wird. Die erwähnten Wiederholungen schildern, wie schon gesagt, unzählige immer wiederkehrende Sorgen, zeugen von Geldverlegenheiten, von einer unglaublich sich fortspinnenden Misere, einem ewigen Ringen um die Bestreitung des täglichen Unterhaltes für sich und die Seinen. Wir bekommen durch sie einen Blick in die unaufhörlichen Kämpfe mit Not, Krankheit, Widerwärtigkeiten aller Art, und staunen immer wieder über die ausserordentliche Kraft, die das alles überwand.

Theodor Michailowitsch Dostojewsky war der Sohn eines in Civildienste übergetretenen Militär-Arztes, welcher unter dem Titel eines Stabsarztes im Moskauer Armenspital angestellt war, wo er mit seiner zahlreichen Familie eine aus zwei, später drei Zimmern, einem Vorzimmer und einer Küche bestehende Wohnung einnahm. Bei der Knappheit der Räumlichkeiten half man sich, wie man sich in den minder wohlhabenden Familien in Russland zu helfen pflegt, mit dem Holzverschlag. Ein solcher Holzverschlag teilte das Vorzimmer in zwei Teile, wovon der vordere, mit dem Fenster versehene als Entrée, der rückwärtige, halb finstere Teil als Schlafzimmer der beiden ältesten Kinder, Michael und Theodor, diente.

Theodor M. Dostojewsky wurde am 30. Oktober 1821 geboren. Zu seinen ersten Erinnerungen gehört jene aus seinem dritten Lebensjahre, dass er einmal von der Kinderfrau in die gute Stube geführt und veranlasst worden war, hier, vor der „heiligen Ecke“ kniend, in Gegenwart einiger Freunde der Eltern sein tägliches Abendgebet aufzusagen. Das Gebet lautete: „Alle Zuversicht, Herr, lege ich auf dich, Mutter Gottes, nimm mich unter deinen Schutz.“ Den Wortlaut dieses Gebets hat er sein Leben lang bewahrt und dieses später seinen Kindern übermittelt. Vier Jahre alt wurde er schon ans Buch gesetzt. Den ersten Unterricht im Buchstabieren nach alter Methode besorgte die Mutter, später bekamen die Knaben einen Lehrer für französische Sprache und die üblichen Schulgegenstände, sowie als Religionslehrer einen Diakon, welcher ihnen „die hundertundvier Geschichten des alten und neuen Bundes“ vortrug und damit den grössten Eindruck auf sie machte.

Man muss hier beide Brüder immer zusammen nennen, denn es verband sie ausser der Kameradschaft so naher Altersgenossen (sie waren nämlich nur um ein Jahr im Alter von einander getrennt) ein Band innigster Freundschaft, das ihr ganzes Leben hindurch währte. Der ältere, Michael, war jedoch durchaus anders veranlagt als Theodor, welcher überschäumend von Temperament war, „das reine Feuer“, wie ihn die Eltern nannten. Er war natürlich Angeber und Anführer in allen Spielen, während sich Michael ihm widerstandslos unterwarf. An Winterabenden war es zumeist ein Kartenspiel, das sie nach ihrem streng verbrachten Arbeitstage vornahmen, wobei Theodor, in seiner Ungeduld zu gewinnen, sehr oft betrog.

Im Sommer spielten sie, wenn die Familie ihr kleines Landgütchen bezogen hatte, im nahegelegenen Birkenwäldchen meist „Indianer“; sie kleideten sich dazu ganz aus, tättowierten sich, schmückten sich mit Laubgürteln und Hahnenfedern, fabrizierten Pfeile und Bogen und führten erbitterte Kämpfe. Der Gipfel des Vergnügens war erreicht, wenn die Mutter an einem heissen Sommertage ihnen erlaubte zu Mittag im Walde zu bleiben, und ihnen unter irgend ein Gebüsch ihr Essen stellen liess, das sie ohne Benutzung von Gabel und Messer verzehrten, sodass sie bis in den späten Abend hinein „wild“ bleiben durften. Ein Übernachten im Walde jedoch, das sie so sehr wünschten, wurde ihnen niemals gestattet. Als die Knaben grösser wurden, übernahm der Vater den vorbereitenden Lateinunterricht für das Gymnasium. Das war eine harte Plage. Der Vater nahm sie gewöhnlich abends nach seiner zweiten Runde bei den Patienten vor. Der Unterricht währte meistens eine Stunde, wobei die Schüler, nicht nur sich nicht setzen, sondern sich auch nicht einmal an den Tisch lehnen durften. In dieser Zeit verschlang Theodor viele Bücher. Namentlich begeisterte ihn Walter Scott, dessen Quentin Durvard er unzählige Male las. Als sie dann in ein vortrefflich geleitetes Privat-Pensionat kamen (die Eltern zogen dies, obwohl es sie grosse Opfer kostete, dem übel beleumundeten Gymnasium vor), wurden sie an jedem Sonnabend nach Hause gebracht und kramten sofort bei Tische den ganzen Schulklatsch aus; namentlich erzählten sie gerne die schlechten Streiche ihrer Kameraden. „Dabei gab unser Vater,“ so erzählt Andreas Dostojewski, „den Brüdern keinerlei Lehren. Bei der Erzählung verschiedener Streiche, die in der Klasse verübt worden waren, sagte er nur: ‚Ei, der Nichtsnutz, ei, der Elende‘ — — —, allein er sagte nicht ein einziges Mal: ‚sehet zu, dass ihr es nicht auch so macht.‘ Damit sollte angedeutet werden, dass der Vater solche Schelmenstücke auch nicht im entferntesten von ihnen erwartete.“

Die Brüder lasen fortwährend sehr viel. Michael, der zumeist Gedichte las, versuchte sich auch poetisch, Theodor war zu ungeduldig, um jemals etwas in gebundener Rede auszuarbeiten. Er zog auch im Lesen die Prosa vor und las, wenn nichts Neues da war, Karamsins russische Geschichte immer wieder. In Puschkin aber einigten sich die Brüder und es gab keine damals bekannte Dichtung Puschkins, welche sie nicht auswendig gekannt hätten, wie denn auch Theodor überhaupt ein leidenschaftlicher Deklamator war, dessen Vortrag die Grenzen künstlerischer Mässigung immer überschritt. Im Jahre 1837 starb die Mutter, und die Söhne verliessen die Vaterstadt, um in die höhere Militär-Ingenieurschule in Petersburg einzutreten. Der Vater rechnete hierbei auf die Protektion eines Verwandten, der Generallieutenant im Armee-Inspektorat war und so den Jünglingen zu einer, bei ihren geringen Mitteln sehr wünschenswerten, schnelleren Karriere helfen konnte.

Nun traf es sich aber, dass der sie untersuchende Arzt den älteren Bruder, der kerngesund war, für krank erklärte, während er Theodor, der von Kindheit an kränklich und schwächlich war, für tauglich annahm. Das führte die Trennung der Brüder herbei. Michael kam in die medizinische Akademie nach Reval, während Theodor in Petersburg blieb. Um diese Zeit besuchte ihn ein Freund des Hauses, Dr. Riesenkampf, der uns sein Äusseres folgendermassen schildert: „Ein ziemlich runder, voller, heller Blondin mit einem runden Gesicht und etwas aufgestülpter Nase ... die hellkastanienfarbigen Haare waren kurz geschoren. Unter einer hohen Stirne und schwachen Augenbrauen waren kleine, tiefliegende graue Augen wie verborgen; die Wangen waren bleich, mit Sommersprossen besäet, die Gesichtsfarbe war krankhaft, erdig, der Mund etwas wulstig. Theodor war bedeutend lebhafter, beweglicher, heftiger als sein gesetzter Bruder.“ ... Die kränkliche Gesichtsfarbe war das Begleitsymptom einer sehr früh gesteigerten nervösen Reizbarkeit, die, wie wir wissen, noch vor seiner Gefängniszeit in Epilepsie ausartete. Schon als Kind hatte er manchmal Hallucinationen gehabt, an deren eine er die Erinnerung an den Bauer Marej knüpft. Er erzählt diese Geschichte in seinem „Totenhause“, und ein zweites Mal im Januarheft 1876 seines „Tagebuchs eines Schriftstellers“ mit derselben Betonung der „Volkswahrheit“ wie dort.

Wir fügen hier diese kleine Begebenheit samt den Betrachtungen ein, welche der Dichter 46 Jahre später daran knüpft. Er beginnt damit, wie er in der Strafkaserne in Sibirien oft von Erinnerungen an die Kinderzeit heimgesucht worden war, und fährt fort: „Ich erinnerte mich an einen August in unserem Dorfe. Der Tag war hell und trocken, doch etwas kühl und windig; der Sommer ging zur Neige und nun hiess es: bald nach Moskau zurück und wieder den ganzen Winter hindurch über den französischen Lektionen sitzen. Und mir wars so leid, das Dorf zu verlassen. Ich ging um die Scheunen herum, stieg in den Hohlweg hinab und wieder durch die „Schlucht“ hinauf; so wurde ein dichtes Strauchwerk von uns genannt, das jenseits des Hohlweges bis zum Wäldchen hinanstieg. Da verlor ich mich tiefer ins Gebüsch und hörte, wie, ungefähr 30 Schritte von mir, auf einer Waldwiese ein Bauer ganz allein die Pflugschar führte. Ich erkenne, dass er gegen die steile Höhe hinauf pflügt, dass das Pferd mühsam hinaufklimmt, und höre, wie hie und da des Bauern Zuruf „Nu, nu!“ zu mir herüberklingt. Ich kenne fast alle unsere Bauern, nur weiss ich nicht, welcher von ihnen eben pflügt. Aber es ist mir ganz gleich, denn ich bin ganz in meine Arbeit vertieft, denn auch ich bin beschäftigt; ich breche mir eine Haselnuss-Staude, um damit die Frösche zu peitschen. Die Haselstauden sind so schön, aber so unhaltbar — ganz anders als die Weidengerten! Auch die hartgeflügelten Käferchen interessieren mich, ich sammle sie, es giebt sehr zierliche darunter. Ich liebe auch die kleinen, behenden, hellgelben Eidechsen mit den schwarzen Fleckchen, aber die kleinen Schlangen fürchte ich. Übrigens trifft man die Schlänglein bei weitem seltener an als die Eidechsen. Schwämme giebt es hier wenige. Nach Schwämmen muss man ins Birkenwäldchen gehen und ich mache mich auf den Weg dahin. Nichts in der Welt liebe ich so sehr, wie den Wald mit seinen Schwämmen und wilden Beeren, mit seinen Käfern und Vögelchen, den Igelchen und Eichhörnchen und dem mir so angenehmen feuchten Geruch verwesender Blätter. Und jetzt auch, da ich dieses schreibe, habe ich den Duft unseres Birkenwäldchens leibhaftig verspürt. Diese Eindrücke bleiben fürs Leben. Plötzlich, mitten in das tiefe Schweigen hörte ich laut und deutlich einen Schrei: „Der Wolf kommt“. Ich schrie auf und lief ausser mir und schreiend geradeaus nach der Wiese auf den pflügenden Bauer los.

Das war unser Bauer Marej. Ich weiss nicht, ob es einen solchen Namen giebt, aber alle nannten ihn Marej. Es war ein Bauer von etwa fünfzig Jahren, stämmig, ziemlich gross, mit einem breiten, stark gesprenkelten dunkelblonden Barte. Ich kannte ihn, doch hatte es sich bis dahin nicht ereignet, dass ich mit ihm gesprochen hätte. Er brachte sein Pferdchen zum Stehen, als er mein Schreien gehört hatte, und als ich im vollen Anlauf mit einer Hand mich an die Pflugschar, mit der zweiten an seinen Ärmel hing, da erkannte er mein Entsetzen.

„Der Wolf kommt,“ schrie ich atemlos.

Er wendete den Kopf und sah sich unwillkürlich ein wenig im Kreise um, mir einen Augenblick fast glaubend.

„Wo ist der Wolf?“

„Man hat gerufen ... jemand hat eben gerufen: der Wolf kommt,“ stammelte ich.

„Was sagst du, was sagst du, was für ein Wolf — geschienen hat es dir, geh! Was soll hier für ein Wolf sein!“ murmelte er, mich beruhigend. Allein ich zitterte noch immer und klammerte mich noch fester an seinen Zipun und muss sehr blass gewesen sein. Er sah mich mit einem beunruhigten Lächeln an und war offenbar um mich in Angst und Sorge.

„Geh, schau, bist erschrocken, aj, aj!“ sagte er kopfschüttelnd. „Genug, mein Trauter. Geh, Kleiner, aj!“

Er streckte die Hand aus und streichelte mir plötzlich die Wange.

„Nu, genug doch, nu, Christus ist mit dir, mach das Kreuz.“ Allein ich bekreuzte mich nicht; meine Mundwinkel zuckten und das scheint ihn besonders ergriffen zu haben. Er streckte seinen dicken, mit Erde beschmutzten Daumen mit dem schwarzen Nagel leise aus und berührte damit ganz leise meine zuckenden Lippen.

„Geh doch, aj,“ lächelte er mich mit einem mütterlichen, auf seinen Lippen verweilenden Lächeln an. „Herrgott, was ist denn das, geh doch, aj, aj!“

Ich begriff endlich, dass kein Wolf da war, und dass mir etwas wie ein Schrei „der Wolf kommt“ nur so geklungen hatte. Der Schrei war übrigens sehr laut und deutlich gewesen, allein solche Schreie (nicht nur von Wölfen) hatte ich schon früher ein- oder zweimal zu vernehmen geglaubt und ich wusste davon. (Später vergingen diese Hallucinationen mit den Kinderjahren.)

„Nun werde ich gehen,“ sagte ich fragend und schaute ihn furchtsam an.

„Geh du nur, ich werde dir schon nachschauen. Ich werde dich schon dem Wolf nicht geben!“ fügte er hinzu, indem er mir immer noch mütterlich zulächelte, „nu, Christus sei mit dir, nu geh,“ und er machte das Zeichen des Kreuzes über mich, dann über sich selbst.

Ich ging weiter und schaute mich fast bei jedem zehnten Schritte um. Marej blieb, so lange ich ging, mit seinem Pferdchen immer da stehen und schaute mir nach, mir, so oft ich mich umsah, mit dem Kopfe zunickend. Offen gestanden schämte ich mich ein wenig vor ihm, darüber, dass ich solche Furcht gehabt hatte, allein sie erfasste mich auch im Gehen noch hie und da, ehe ich nicht zur ersten Riege des Abhanges gelangt war. Hier verliess mich die Angst schon ganz; und plötzlich, wie vom Boden heraus, sprang mir unser Hofhund Wölfchen entgegen. Mit ihm an meiner Seite wurde ich schon ganz mutig und wendete mich zum letzten Male nach Marej um. Sein Gesicht konnte ich nicht mehr genau unterscheiden, aber ich fühlte, dass er mich noch immer mit demselben zärtlichen Lächeln ansah und mit dem Kopfe nickte. Ich winkte ihm mit der Hand, auch er winkte mir zu und dann trieb er sein Pferdchen an.

„Nu, nu!“ hörte man in der Ferne wieder seinen Zuspruch, das Pferdchen zog wieder an seiner Pflugschar. —

Als ich damals von Marej nach Hause kam, erzählte ich niemand mein Erlebnis. Ja, was war es denn auch für ein Erlebnis? Auch Marej habe ich damals sehr bald vergessen. Wenn ich ihn später seltene Male traf, so sprach ich gar nie mit ihm, weder vom Wolf, noch überhaupt. Und plötzlich jetzt, zwanzig Jahre später in Sibirien, fiel mir diese ganze Begegnung mit einer solchen Klarheit, bis in das kleinste Detail ein. Das heisst also, dass sie sich in meine Seele festgesetzt hatte, unbewusst, ganz allein und ohne meinen Willen, und plötzlich ist sie dann aufgetaucht, wann sie nötig war.

Es tauchte dieses sanfte, mütterliche Lächeln des armen leibeigenen Bauern in mir auf; seine Kreuze, sein Kopfschütteln, sein „Geh schon, bist erschrocken, Kleiner!“ Und besonders sein dicker, mit Erde beklebter Finger, mit welchem er still und mit sanfter Zärtlichkeit meine zuckenden Lippen berührt hatte. Gewiss hätte ein jeder einem kleinen Kinde Mut zugesprochen, allein hier in dieser einsamen Begegnung geschah etwas von gleichsam ganz anderer Art, und wenn ich sein leiblicher Sohn gewesen wäre, so hätte er mich nicht mit einem von hellerer Liebe leuchtenden Blicke ansehen können — wer aber hat ihn dazu genötigt? Er war unser eigener Höriger, ich aber war immerhin sein junges Herrchen; das hätte niemand erkannt, als er mich streichelte und mich es nicht fühlen liess. Liebte er etwa so sehr die kleinen Kinder? Solche giebt es. Die Begegnung war in völliger Abgeschiedenheit erfolgt, auf einem öden Feld, und nur Gott sah vielleicht von oben, mit welchem tiefen und heiligen Menschheitsgefühl, und mit welcher feinen, fast weiblichen Zartheit das Herz manches groben, tierisch unwissenden, leibeigenen russischen Bauern erfüllt sein kann, eines solchen, der seine Befreiung auch nicht einmal erwartete, nicht ahnte. — Sagt mir, ist es nicht das, was Konstantin Aksakow verstand, als er von der hohen Bildung unseres Volkes sprach?

Und sieh da, als ich von meiner Pritsche herunterstieg und mich rings umsah, da, ich erinnere mich dessen, fühlte ich plötzlich, dass ich mit ganz anderen Blicken auf diese Unglücklichen zu schauen vermochte, und dass mit einem Male, wie durch ein Wunder, jeder Hass und jeder Zorn in meinem Herzen ausgelöscht war. Ich ging umher und schaute in die Gesichter der mir Begegnenden. Jener geschorene und entehrte Bauer, gebrandmarkt, berauscht, der da sein betrunkenes heiseres Lied brüllte, das kann ja ebenfalls der nämliche Marej sein; ich kann ja nicht in sein Herz hineinschauen.“

Bald nach dem Tode der Mutter gelangte zu den Jünglingen die Nachricht vom tragischen Ende Puschkins. Hätten sie nicht schon Trauergewänder getragen, so hätten sie um die Erlaubnis gebeten, solche nach Puschkin anlegen zu dürfen. In jedem Falle verabredeten sie sich auf der Reise nach Petersburg, sofort nach ihrer Ankunft den Ort aufzusuchen, wo das Duell stattgefunden, und die Stube, wo der Dichter seinen Geist ausgehaucht hatte.

Diese Fahrt in langen Tagereisen, mit unterlegten Pferden und wechselnden Fuhrleuten, war reich an Hoffnungen und poetischen Stimmungen, namentlich des älteren Bruders, der: „täglich etwa drei Gedichte machte, auch unterwegs“ —, wie Theodor in seinem Tagebuche 1876 erzählt. Er selbst dachte wohl ebenfalls nicht an die Aufnahmeprüfung in der Mathematik: er deklamierte, disputierte und ereiferte sich über poetische Fragen, hatte aber doch offene Sinne für alles, was um ihn her vorging. So machte ihm eine Scene Eindruck, die er vom Fenster des Einkehrhauses eines kleinen Dorfes beobachtete. Es war an das Stationsgebäude eine Kurier-Trojka herangeflogen, ein betresster und befiederter Feldjäger sprang herab, trank ein Gläschen Schnaps und schwang sich auf die Telega zurück, wo indessen der neue Kutscher, ein junger Bursche, ein neues armseliges Dreigespann angebracht hatte. Kaum hatte sich dieser Junge auf seinen Platz geschwungen, als der Feldjäger aufstand und ihm ohne jegliche Erregung, ohne ein Wort zu reden, mit der Faust einen wuchtigen Hieb in den Nacken verabfolgte. Unmittelbar darauf setzte der Kutscher diesen Hieb in einen Knutenstreich auf die Pferde um. Das wiederholte sich so lange, als der Zuschauer das Gefährt nicht aus dem Auge verlor, so dass gleichsam aus jedem Faustschlag, wie durch eine Feder geschnellt, der Knutenhieb hervorsprang. Dostojewsky erwähnt in späten Jahren diese Begebenheit gelegentlich eines Artikels über den Petersburger Tierschutzverein, dem er diesen Vorgang als Emblem auf das Petschaft gravieren lassen möchte.

Die Trennung vom Hause und dem Bruder ruft die erste Korrespondenz hervor. Wir finden darin die erste reale Misère um einiger Kopeken willen und den ersten philosophischen Weltschmerz, der sich jedoch schon in der, Dostojewsky eigentümlichen, mystischen Weise ausdrückt. So sagt er in einem Briefe an den Bruder: „Ich weiss nicht, ob meine traurigen Gedanken je verstummen werden — mir scheint unsere Welt ist ein Fegefeuer himmlischer Seelen — die ein sündiger Gedanke verwirrt hat — aus der hohen, herrlichen Seelenhaftigkeit ist — eine Satire herausgekommen.“ — — — Weiter sagt er: „Sehen, wie unter einer spröden Hülle sich eine Welt in Qualen windet, wissen, dass ein Willensausbruch genügt, sie zu zerbrechen, und mit der Ewigkeit zusammenzufliessen, das wissen und dem niedersten der Geschöpfe gleich sein — — schrecklich! Wie armselig ist doch der Mensch! Hamlet, Hamlet!“ Weiter heisst es: „Pascal sagt einmal: Wer gegen die Philosophie protestiert, ist selber ein Philosoph“ — eine traurige Philosophie das!“ —

Wir sehen unter anderem aus diesem Briefe, dass seine Lektüre sich den Franzosen zugewendet hat; er zählt einmal auf, was er im Übungslager alles gelesen hat: „Mindestens nicht weniger, als Du“, ruft er dem Bruder zu. Den ganzen Hoffmann, den ganzen Victor Hugo, den er unter anderem mit der ihm eigenen Hartnäckigkeit mit Homer vergleicht, einen Homer in „christlichem, engelhaftem Sinne“ nennt. Einen ganz ausserordentlichen Eindruck macht auf ihn George Sand, „eine der hellsehendsten Ahnenden, einer die Menschheit erwartenden glücklichen Zukunft.“ So drückt er sich im Jahre 1876 im Junihefte seines Tagebuches aus. In der Nachschrift eines Briefes finden wir eine Verteidigung der französischen Klassiker in folgenden hitzigen Worten: „Hast du Cinna gelesen? Armseliger, wenn du ihn nicht gelesen hast! Besonders das Gespräch Augusts mit Cinna, wo er ihm den Verrat verzeiht ... Du wirst sehen, so sprechen nur beleidigte Engel ... Hast du Le Cid gelesen? Lies ihn, erbärmlicher Mensch, und sinke in den Staub vor Corneille ..... Übrigens“, schliesst er begütigend, „sei mir um meiner beleidigenden Ausdrücke nicht böse .....“

Sehr merkwürdig ist seine Beurteilung des Vaters. „Mir ist leid um den armen Vater. Ein seltsamer Charakter! Ach, wieviel Unglück hat er nicht schon ertragen! Es ist bis zu Thränen bitter, dass man ihn mit nichts erfreuen kann! — Und, weisst du? — Papachen kennt die Welt ganz und gar nicht; er hat fünfzig Jahre darin gelebt und ist bei der Meinung über die Menschen geblieben, die er dreissig Jahre vorher von ihnen gehabt hat. Glückliche Unwissenheit! — Allein er fühlt sich sehr enttäuscht, das scheint unser allgemeines Los zu sein.“ Hier bietet sich schon ein Stück echt Dostojewskyscher psychologischer Feinheit, welche im Vater die Enttäuschung über die Welt und zugleich die Unfähigkeit sieht, daraus Nutzen zu ziehen und anderer Meinung über die Menschen zu werden.

Übrigens finden wir nur in den Jugendbriefen und erst wieder in den Briefen aus des Dichters letzten Jahren Ausbrüche persönlichster Innerlichkeit, wie wir das nennen möchten. Dies ist indessen zum grossen Teil auf die unglückliche Auswahl der zu publizierenden Briefe zurückzuführen, deren wir oben erwähnten. Es ist da, als ob die Herausgeber durch diese Zusammenstellung die Armut und die ewigen Nahrungssorgen des Dichters so recht herauskehren wollten. Sein späterer Briefwechsel mit seiner Gattin Anna Grigorjewna (er schrieb ihr während seiner kleinsten Abwesenheiten täglich, so dass sie, die immer nur sehr kurz von ihm getrennt war, 464 Briefe von ihm besitzt), den die Witwe aus begreiflichen Gründen zurückhält, ist voll von solchen Ausbrüchen. Allein wir würden irren, wenn wir annähmen, dass es schwunghafte Dichterbriefe seien. Nein, so schlicht, dabei gegenständlich bis ins kleinste, so voll von Zweifeln an sich selbst, berauschtem Stolz über einen Erfolg, Kleinmut und Zerknirschung, wenn er wieder so nichtswürdig schwach gewesen, alles zu verspielen, mit einem Wort, so unlitterarisch sind sie, wie jene, die wir vor uns haben. Auch so naiv in einem gewissen Sinne. So frägt er in einem Briefe aus Moskau, wohin er zur Puschkinfeier gereist ist, am Tage dieser Feier: Was meinst du, soll ich im Frack erscheinen oder im Gehrock? Doch von dieser Korrespondenz später.

Eine andere sehr wertvolle Korrespondenz, welche mir vom Besitzer zur Verfügung gestellt wurde, ist leider im Schlosse des Grafen Alexis Tolstoi, dessen Gast jener war, bei einem Brande, dem das ganze Schloss zum Opfer fiel, zu Grunde gegangen. In dieser Korrespondenz hätten wir wohl viel Polemisches, vieles über des Dichters politische Anschauungen ausgedrückt gefunden, allein sicher nicht mehr Andeutungen über Arbeitspläne, als jene Briefe enthalten, die wir vor uns haben. Dostojewsky hatte eine Art darüber in Briefen zu schweigen, welche die Annahme nicht zulässt, als habe er dies nur je nach der Person und dem Augenblick gethan. Zur Zeit seiner grössten litterarischen Thätigkeit bewegen sich viele seiner Briefe zumeist um Äusserliches. Doch auch davon später.

Auch im Verkehr mit den Kameraden war Dostojewsky sehr zurückhaltend; er schloss sich immer ab, mischte sich nicht in die gemeinsamen Unternehmungen und teilte sich niemand mit. Die Schwächeren, namentlich die Neueintretenden, welche Spott und Unbill zu erleiden hatten, verteidigte er energisch. In den Unterrichtsfächern blieb er im geometrischen Zeichnen und im Reglement zurück, so dass er ein Jahr wiederholen musste, was ihn um des Vaters willen sehr kränkte. Seine Briefe an diesen letzteren sind zumeist Schulberichte, Bitten um Geld und Aufzählung seiner notwendigsten Ausgaben. An den Bruder schreibt er einmal: „Du beklagst dich über deine Armut — — auch ich bin nicht reich — da ist nichts zu sagen — wirst du mir glauben, dass ich, als wir das Lager verliessen, nicht eine Kopeke hatte? Auf dem Marsche erkrankte ich infolge Erkältung und Hunger (es regnete den ganzen Tag und wir gingen blank) und ich hatte keinen Groschen, um mir die Kehle mit einem Schluck warmen Thees anzufeuchten. Aber ich wurde wieder gesund. Doch auch im Lager war mein Zustand ein erbärmlicher, bis ich Väterchens Geld bekam. Da bezahlte ich die Schulden und behielt das Übrige zurück. Aber die Beschreibung deines Zustandes übersteigt alles. Kann man denn wirklich fünf Kopeken nicht haben, sich mit Gott was füttern müssen, und nur mit lüsternen Blicken die herrlichen Beeren betrachten, die du sehr liebst!“ Er hat eben erst erzählt, dass er, hungrig und krank, keinen Groschen zu einem Schluck warmen Thees gehabt; dies scheint er aber in der Entrüstung darüber, dass sich der Bruder die geliebten Beeren nicht kaufen kann, ganz zu vergessen.

Um diese Zeit liest er viel Schiller und schreibt einmal an den Bruder, der ihm vorwirft, Schiller nicht zu kennen: er habe ihn mit einem teuern Freunde gelesen, der nun fort sei, und dies sei der Grund, warum auch der Name Schiller ihm wehe thue, nicht über seine Lippen komme. Er bearbeitet Maria Stuart in seinem Sinne, ebenso auch Puschkins Boris Godunow; beide Manuskripte sind in Verlust geraten. Überhaupt sieht man ihn viel heimlich schreiben, Nächte hindurch, und einige seiner Biographen sind der Meinung, er habe seinen am sorgfältigsten ausgearbeiteten Roman „Arme Leute“ in der ersten Fassung schon in der Akademie begonnen.

Am 5. August 1841 wurde er zum Unteroffizier ernannt, mit Belassung in der Anstalt, um den Offizierskurs zu vollenden, und am 11. August 1842 wird er nach bestandener Prüfung in die Offiziersklasse versetzt. In dieser Zeit scheint er schon auswärts gewohnt, nach dem Tode des Vaters seine Erbschaft angetreten und den jüngeren Bruder Andreas bei sich beherbergt zu haben, was ihn sehr einengt und worüber er sich gegen Michael beklagt.

Im Jahre 1843 trat Dostojewsky aus dem höheren Offizierskurs aus und wurde dem Petersburger Kommando des Ingenieurkorps zugeteilt. Nun scheint ein freies, genusssüchtiges und sehr kostspieliges Leben für ihn begonnen zu haben. Seine Jahreseinkünfte waren durchaus nicht gering; er bezog eine jährliche Rente und einen Offiziersgehalt, die zusammen 5000 Rubel ausmachten. Allein, da er einerseits seinen Neigungen lebte, andererseits ausserordentlich unpraktisch in der Einteilung seiner Finanzen war, geriet er bald in Schulden. Er besuchte sehr fleissig das Theater, „auch das Ballett“, sagt Orest Miller, alle kostspieligen Konzerte etc. Zudem mietete er eine geräumige Wohnung, nur weil ihm das Gesicht des Hausherrn sympathisch war und er sah, dass ihn dieser Mann nie stören würde. Freilich standen in der grossen Wohnung nur ein Bett, ein Divan, ein Tisch und einige Stühle. Dazu zeigte sichs bald, dass nur sein Arbeitskabinett heizbar war, also lebte er in diesem, behielt jedoch die ganze Wohnung weiter. Eine andere Ursache der Verwirrung seiner Geldangelegenheiten war die, dass er einen Diener bei sich behielt, der ihm auch so sympathisch war, dass keine Mahnung, er solle ihn weggeben, da er ihn bestehle, bei ihm Eingang finden konnte. „Mag er mich doch bestehlen,“ sagte Dostojewsky, „er wird mich nicht ruinieren.“ Thatsächlich, erzählt O. Miller, ruinierte dieser Diener ihn doch, denn er hatte eine Geliebte mit grosser Familie, die schliesslich alle auf Kosten seines Herrn lebten, bis es nicht mehr weiter ging, dieser in Schulden geriet und endlich doch die Wohnung aufgeben musste. Als es anfing schief zu gehen, zog sich Dostojewsky von allem zurück, schloss sich in sein Arbeitszimmer ein und verkehrte mit niemand. Nach den Mitteilungen des Doktors Riesenkampf, der ihn zu jener Zeit oft besuchte, war er sehr in sich gekehrt, verschlossen, sehr leidend, ohne es zugeben zu wollen. Seine Stimme war infolge einer schweren Halskrankheit, die er noch im Elternhause durchgemacht hatte, beständig heiser, seine Gesichtsfarbe erdfahl.

Hier beginnt seine intensive Beschäftigung mit der Litteratur; er liest viel französisch: Balzac, George Sand, Victor Hugo, Lamartine, Soulié. Entwürfe zu Erzählungen jagten einander nur in seinem Kopfe. Bei diesen Beschäftigungen war ihm sein militärischer Beruf eine grosse Last, die er indes nicht abzuschütteln wagte, weil der Vormund ihm mit Entziehung seiner Rente drohte.

Wie wechselnd Schicksal und Laune des Dichters zu jener Zeit waren, davon giebt uns die Erzählung Dr. Riesenkampfs ein drastisches Bild. Zur Zeit der grossen Fasten im Jahre 1842 sei plötzlich ein Geldzufluss bei Dostojewsky sichtbar geworden. Er besuchte die Konzerte Liszts, der eben angekommen war, sowie die des Sängers Rubini und eines berühmten Klarinettisten. Nach Ostern traf ihn Riesenkampf in einer Aufführung von Puschkins „Ruslan und Ludmila“. Im Mai aber schloss er sich abermals ein und versagte sich jedes Vergnügen, um sich zur letzten Prüfung vorzubereiten. Zu gleicher Zeit hatte sich Riesenkampf zur medizinischen Prüfung vorbereitet, erkrankte infolge zu grosser Anstrengung und hütete noch am 30. Juni das Bett. Da erscheint plötzlich Dostojewsky an seinem Lager, bis zur Unkenntlichkeit verändert; strahlend, gesund aussehend, mit sich und dem Schicksal zufrieden, denn er hatte eben die Prüfung sehr gut bestanden, war als Lieutenant aus der Anstalt entlassen; hatte überdies vom Vormund eine so grosse Geldsumme erhalten, dass er imstande war, seine Schulden zu bezahlen. Zudem hatte er einen längeren Urlaub bekommen, den er benutzen wollte, um seinen Bruder, welcher sich inzwischen verheiratet hatte, in Reval zu besuchen, was er am folgenden Morgen zu unternehmen gedachte. Nun zerrt er den Freund aus dem Bette, kleidet ihn an, setzt ihn auf einen Wagen und führt ihn in eines der ersten Restaurants am Newsky Prospekt. Hier verlangt er ein gesondertes Zimmer mit einem Flügel, bestellt ein lukullisches Mahl mit kostbaren Weinen und nötigt den kranken Freund, mit ihm zu essen und zu trinken. Diese zwingende Heiterkeit wirkte wohlthätig auf den Kranken; er ass und trank, musizierte und — wurde gesund. Am anderen Morgen begleitete er den Freund zum Dampfer!

In Reval scheint Dostojewsky durch Herrnhutersche Unduldsamkeit einen sehr üblen Eindruck empfangen zu haben, der ihn Zeit seines Lebens gegen die Deutschen, denen er höhere Kultur zugeschrieben hatte, verstimmt liess.

Der Bruder Michael hatte indessen mit Hilfe seiner Frau Theodor mit neuer Wäsche und Kleidern ausgestattet und bat nun Riesenkampf, welcher auch nach Reval gekommen war, er möge, da er sich in Petersburg niederlasse, gemeinschaftlich mit dem Bruder wohnen, damit er, der niemals etwas über den Stand seiner Habe wisse, sich an dessen deutscher Ordnungsliebe ein Beispiel nehme. Als Riesenkampf im September 1843 nach Petersburg zurückkam, erfüllte er diesen Wunsch. Er fand Theodor ohne eine Kopeke, von Milch und Brot, und das sogar auf Kredit, lebend. „Theodor Michailowitsch,“ schliesst er den Bericht, „gehört zu jenen Personen, neben denen zu leben allen wohl wird, die aber selbst immer in Not sind.“ Man bestahl ihn unbarmherzig, allein bei seiner Vertrauensseligkeit und Güte wollte er den Dingen weder auf den Grund gehen noch seine Diener samt Anhang beschuldigen, die sich seine Harmlosigkeit zu nutze machten. Ja, sogar das Zusammenleben mit dem Arzte war ein neuer Anlass zu vergrösserten Auslagen. „Jeden armen Teufel nämlich, der um ärztlichen Rat zum Doktor kam, nahm er wie einen teuren Gast auf,“ erzählt Orest Miller. — Darüber zurecht gewiesen, antwortete er entschuldigend: „Da ich mich daran mache, die Lebensweise armer Leute zu beschreiben, so bin ich froh, dass ich Gelegenheit habe, das Proletariat der Hauptstadt näher kennen zu lernen.“ Bei Abschluss der Monatsrechnungen fand sich, dass eine ganze Herde von Menschen ihren Vorteil aus Dostojewskys Sorglosigkeit gezogen hatte; nicht nur Bäcker und Krämer, sondern auch Schneider und Schuster reichten unerhörte Rechnungen ein. Dazu war die Wäsche und Garderobe, die bei jedem Geldzufluss immer wieder neu hergestellt wurde, immer ganz zusammengeschmolzen. Seine äusserste Not dauerte um diese Zeit zwei Monate. Da plötzlich fand ihn der Doktor eines Tages laut, selbstbewusst und stolz im grossen Saale auf und ab gehen — er hatte aus Moskau 1000 Rubel erhalten. „Am anderen Morgen aber,“ erzählt Dr. Riesenkampf, „kam er wieder in seiner gewöhnlichen stillen, sanften Weise in mein Schlafzimmer und bat mich, ihm 5 Rubel zu leihen.“ Der grösste Teil des Geldes war zur Tilgung von Schulden aufgegangen, und das, was übrig blieb, hatte er zum Teil im Billardspiel verloren; die letzten 50 Rubel waren ihm von einem Fremden, den er zu sich gerufen und in seinem Zimmer allein gelassen hatte, gestohlen worden.

Im März 1844 musste Dr. Riesenkampf von Petersburg scheiden und Theodor Michailowitsch zurücklassen, ohne dass sein deutsches Beispiel etwas gefruchtet hätte.

Um diese Zeit herum beschäftigt sich der Dichter, um Geld zu verdienen, mit Übersetzungen. Er übersetzt Eugenie Grandet von Balzac, Schillers Don Carlos und George Sand, wofür er 25 Papierrubel für den Druckbogen erhält. Nun reicht er um Entlassung aus dem Militärdienst ein, „denn“, schreibt er an den Bruder, „ich bin des Dienstes überdrüssig, überdrüssig wie einer Kartoffel“ — — —

In einem Briefe vom 30. September 1844 sagte er: „Ich habe einen Roman geschrieben, im Umfange der Eugenie Grandet; bis zum 14. (der Termin seiner Dienstentlassung) werde ich gewiss schon Antwort darüber haben. Er ist ziemlich originell.“

Den Geldverlegenheiten hofft Theodor Michailowitsch so zu begegnen, dass er auf seinen Gutsanteil verzichtet, wenn man ihm 500 Silberrubel sofort, später abermals 500 in monatlichen Raten sendet. Er ist immer „verloren“, wenn man ihm nicht hilft, ihn nicht rettet, fleht um aller Heiligen willen, der Bruder möge ihm helfen, sonst müsse er ins Gefängnis. „Chlestakow“ (aus Gogols „Revisor“), sagt er, „erklärt sich bereit ins Gefängnis zu gehen, wenn nur in nobler Weise. Wie soll ich aber nobel ins Gefängnis gehen, wenn ich keine Hosen habe?“ Dabei ist der Brief noch immer aus der kostspieligen Wohnung datiert. In der Nachschrift heisst es: „ich bin mit meinem Roman ausserordentlich zufrieden“. Er blickt auf diesen Roman als auf seinen Rettungsanker. Er sieht in ihm den Probierstein seiner dichterischen Kraft, und nun, nachdem er ihn dem Dichter Njekrássow übergeben, welcher damals an der Redaktion des „Zeitgenossen“ teilnahm, kommt für ihn die bedeutende grosse Lebenswende, die er uns 30 Jahre später in seinem Tagebuch eines Schriftstellers folgendermassen erzählt, wobei begreiflicherweise im Gedächtnis des Dichters eine kleine Verschiebung bezüglich des Zeitpunktes stattfindet.

„Es geht manchmal eigentümlich zu mit den Menschen; wir haben einander [hier ist der Dichter und Njekrássow gemeint] nicht oft im Leben gesehen, es hat auch Missverständnisse zwischen uns gegeben — aber etwas hat sich doch mit uns ereignet, eine Begebenheit, die ich niemals habe vergessen können. Und nun, als ich unlängst Njekrássow besuchte, fing er, der Kranke und Erschöpfte, beim ersten Worte an, von diesen Tagen zu sprechen. Damals (es sind nun 30 Jahre her) geschah etwas so jugendliches, frisches, hübsches, eine der Begebenheiten, die für immer im Herzen der Beteiligten fortleben. Wir waren damals etwas über zwanzig Jahre alt. Ich lebte nach meinem Austritt aus dem Ingenieurkorps schon ein Jahr in Petersburg, ohne zu wissen, was ich anfangen würde, voll von dunklen, unbestimmten Zielen. Es war im Mai des Jahres 1845. Anfangs des Winters hatte ich plötzlich meine Erzählung „Arme Leute“ begonnen, ohne vorher je etwas geschrieben zu haben. Als ich diese Erzählung beendet hatte, wusste ich nicht, was ich damit anfangen, wem ich sie übergeben sollte. Litterarische Bekanntschaften hatte ich absolut gar keine, ausser etwa D. W. Grigorowitsch, aber dieser hatte damals selbst ausser einer kleinen Erzählung für eine Sammlung (die Erzählung hiess „Petersburger Leiermänner“) noch nichts geschrieben. Ich glaube, er war damals im Begriff nach seinem Landsitz hinauszufahren; vorläufig wohnte er für einige Zeit bei Njekrássow. Als er einmal zu mir kam, sagte er: „Bringen Sie doch Ihr Manuskript (er hatte es selbst noch nicht gelesen); Njekrássow will zum nächsten Jahr ein Sammelwerk herausgeben, und da will ich ihm das Manuskript zeigen.“ Ich brachte es ihm, sah Njekrássow etwa eine Minute — wir reichten einander die Hand. — Ich schämte mich bei dem Gedanken mit meinem Werke gekommen zu sein und ging so schnell als möglich fort, fast ohne mit Njekrássow ein Wort gesprochen zu haben. Ich dachte wenig an Erfolg und vor dieser „Partei der Vaterländischen Annalen“ (eine Zeitschrift, welche damals von einer Anzahl vortrefflicher und gesinnungstüchtiger Schriftsteller und Kritiker herausgegeben wurde), wie man sie damals nannte, fürchtete ich mich. Belinsky las ich schon seit einigen Jahren mit Bewunderung, aber er erschien mir fürchterlich, dräuend und — der wird meine „Armen Leute“ verlachen — dachte ich manchmal bei mir. Aber nur manchmal. Ich hatte die Erzählung mit leidenschaftlicher Glut, ja fast unter Thränen geschrieben. Sollte denn alles dies, sollten all diese Augenblicke, die ich mit der Feder in der Hand bei dieser Erzählung verlebt hatte, sollte das alles Lüge, Gaukelei, unwahre Empfindung gewesen sein? Doch dachte ich nur für Augenblicke so, und die Zweifel kehrten immer gleich wieder.

Am Abend desselben Tages nun, da ich die Handschrift abgegeben hatte, ging ich irgendwo hin, weit fort, zu einem ehemaligen Kameraden; wir sprachen die ganze Nacht durch über die „toten Seelen“; wir lasen darin, ich weiss nicht zum wievieltenmale; das war damals so unter den jungen Leuten. Es kommen zwei, drei zusammen: „Wollen wir nicht etwas im Gogol lesen, meine Herren?“ Sie setzten sich und lasen — wohl meist die ganze Nacht durch. Damals gab es unter den jungen Leuten sehr, sehr viele, die von irgend etwas durchdrungen waren, die irgend etwas erwarteten. Ich kehrte nach Hause zurück — es war schon vier Uhr morgens, eine weisse, taghelle Petersburger Nacht. Es war herrlich warmes Wetter, und als ich in meine Wohnung gekommen war, legte ich mich nicht zu Bette, sondern öffnete das Fenster und setzte mich daran. Plötzlich höre ich zu meinem grössten Erstaunen die Thürklingel ertönen — und da stürzen auch schon Gregorowitsch und Njekrássow über mich her, umarmen mich in voller Entzückung, und es fehlt nur noch, dass sie beide zu weinen anfangen. Sie waren am Vorabend zeitig heimgekehrt, hatten mein Manuskript in die Hand genommen und zur Probe zu lesen angefangen — „nach zehn Seiten wird man schon sehen“. — Aber nachdem sie zehn Seiten gelesen hatten, beschlossen sie weitere zehn zu lesen, und darauf lasen sie schon ohne Unterbrechung die ganze Nacht durch, laut, einer den andern ablösend, wenn dieser ermüdet war. „Er liest vom Tode des Studenten“, erzählte mir später, als wir allein waren, Gregorowitsch, „und da, an der Stelle, da der Vater dem Sarge nachläuft, merke ich, wie Njekrássows Stimme umschlägt, einmal, das zweite Mal, und plötzlich hält er’s nicht aus und schlägt mit der flachen Hand auf das Manuskript „Ach! dass ihn doch! — damit meinte er Sie, und so gings die ganze Nacht“.

Als sie geendet hatten (es waren sieben Druckbogen!), da beschlossen sie einstimmig, sofort zu mir zu gehen. „Was liegt daran, dass er schläft, wir wecken ihn auf, das ist mehr wert als der Schlaf!“ — Wenn ich später den Charakter Njekrássows betrachtete, wunderte ich mich öfters über diesen Augenblick. Sein Charakter ist verschlossen, misstrauisch, vorsichtig, wenig mitteilsam. So wenigstens ist er mir immer erschienen, sodass dieser Augenblick unserer ersten Begegnung in Wahrheit die Offenbarung einer tiefen Empfindung bedeutete. Sie blieben damals etwa eine halbe Stunde bei mir. In dieser halben Stunde sprachen wir, weiss Gott was alles durch, einander in halben Worten verstehend, in Ausrufungen, hastig — — Wir sprachen von Poesie und Wahrheit, von der „damaligen Lage“, natürlich auch von Gogol, indem wir Stellen aus seinem Revisor, aus seinen „toten Seelen“ citierten. Aber hauptsächlich sprachen wir von Belinsky. „Noch heute bringe ich ihm Ihre Erzählung, und Sie werden sehen — ja das ist ein Mensch, o was für ein Mensch ist das!“ rief Njekrássow mit Entzücken, indem er mich mit beiden Händen an den Schultern fasste und schüttelte. „Nun aber gehen Sie schlafen, schlafen Sie, wir gehen fort und morgen — zu uns“. Wie hätte ich daraufhin einschlafen können! Welches Entzücken, was für ein Erfolg! und vor allem das kostbare Gefühl, ich erinnere mich dessen sehr gut: hat ein anderer Erfolg, nun man lobt ihn, man beglückwünscht ihn, man kommt ihm entgegen — aber seht, diese kommen mit Thränen in den Augen herbeigelaufen, um vier Uhr morgens, um mich zu wecken, „weil das mehr wert ist, als der Schlaf“! — Ach! wie schön! so dachte ich; wo wäre da Schlaf gekommen?

Njekrássow brachte das Manuskript den selben Tag zu Belinsky. Er betete Belinsky an und es scheint, dass er ihn sein lebenlang mehr geliebt hat, als alle andern. Damals hatte Njekrássow noch nichts von der Bedeutung geschrieben, wie dies ihm im nächstfolgenden Jahre gelingen sollte. Njekrássow befand sich, soviel mir bekannt ist, ungefähr sechzehn Jahre in Petersburg. Er schrieb ungefähr schon seit seinem sechzehnten Jahre. Über seine Bekanntschaft mit Belinsky weiss ich wenig, aber dieser hat ihn gleich anfangs richtig taxiert und hat wahrscheinlich grossen Einfluss auf seine Dichtung genommen. Ungeachtet des damals noch jugendlichen Alters Njekrássows und des grossen Altersunterschiedes, der zwischen ihnen bestand, waren sicherlich auch damals solche Augenblicke vorgekommen und solche Worte zwischen ihnen gefallen, welche auf das ganze Leben Einfluss nehmen und unlösbare Bande knüpfen.

„Ein neuer Gogol ist erstanden“, rief Njekrássow, als er, die „armen Leute“ in der Hand, bei Belinsky eintrat. „Bei Euch wachsen die Gogols wie die Pilze“, antwortete ihm strenge Belinsky, — aber er nahm das Manuskript. — Als Njekrássow wiederkam, da kam ihm Belinsky entgegen „geradezu bewegt“: bringen Sie ihn her, bringen Sie ihn schnell!

Und da brachten sie mich (schon am dritten Tage) zu ihm. Ich erinnere mich, dass mich beim ersten Anblick sein Äusseres sehr frappiert hat; seine Nase, sein Kinn — ich hatte mir ihn, Gott weiss warum, durchaus anders vorgestellt, diesen schrecklichen, diesen furchtbaren Kritiker. Er begegnete mir mit ausserordentlichem Ernst und grosser Zurückhaltung. „Nun es muss ja auch so sein“, dachte ich bei mir; allein es verging kaum eine Minute und alles hatte sich verwandelt. Es war nicht der Ernst einer bedeutenden Persönlichkeit, eines grossen Kritikers, welcher einem 22jährigen Jünglinge entgegen kam, der eben seine schriftstellerische Laufbahn betritt, sondern dieser Ernst floss sozusagen aus der Achtung vor jenen Gefühlen, die er so schnell als möglich in mich giessen wollte, vor jenen wichtigen Worten, die er mir zu sagen sich gedrängt fühlte. Er redete mich nun leidenschaftlich, mit leuchtenden Augen an: „Ja, verstehen Sie denn selbst — wiederholte er mehreremale, nach seiner Gewohnheit schreiend —, was Sie da geschrieben haben?“ Er schrie immer, wenn er in starker Bewegung sprach, „das haben Sie nur durch unmittelbares Gefühl, nur als Künstler schreiben können. Aber haben Sie denn selbst die schreckliche Wahrheit bedacht, auf die Sie uns hingewiesen haben? Es kann nicht sein, dass Sie mit Ihren 20 Jahren das verstehen könnten. Ja, dieser Ihr unglücklicher Beamte, ja, der ist schon dahin gekommen und hat sich selbst schon dahin gebracht, dass er sich selbst aus Erniedrigung sogar nicht mehr einen Unglücklichen zu nennen wagt und die geringste Klage als eine Freidenkerei ansieht; der es nicht einmal wagt, sich das Recht zuzusprechen, unglücklich zu sein, und als ihm der gute Mensch, der General, jene 100 Rubel giebt, ist er ganz zermalmt, ganz vernichtet vor Verwunderung, dass „ihre Excellenz haben“ einen solchen, wie er ist, bemitleiden können, „ihre Excellenz haben“, wie Sie ihn sich ausdrücken lassen, nicht „seine Excellenz hat“. Und der abgerissene Knopf, und der Augenblick, da er dem General das Händchen küsst, ja, da ist nicht mehr Mitleid mit einem Unglücklichen, da ist Grauen! Grauen! In dieser Dankbarkeit liegt etwas Grauenhaftes, das ist eine Tragödie. Sie haben das innerste Wesen der Sache getroffen, das allerwichtigste mit einem Strich gezeigt. Wir Publizisten und Kritiker beurteilen nur, wir trachten das Ding mit Worten zu erklären, aber Sie, der Künstler, stellen mit einem Strich die tiefste Wesenheit der Sache im Bilde hin, so dass man es auf einmal fassen kann, dass dem urteilslosesten Leser mit einem Male alles begreiflich werde. Da haben Sie das Geheimnis des Künstlertums, da haben Sie die Wahrheit in der Kunst. So dient Ihr der Wahrheit. Ihnen ist sie offenbart und verkündet als einem Künstler; Sie haben sie als ein Geschenk empfangen. — Schätzen Sie also diese Gabe hoch, bleiben Sie ihr treu, und Sie werden ein grosser Künstler werden!“

Alles dieses sagte er mir damals, alles dieses sagte er auch später über mich vielen anderen, die jetzt noch leben und es bezeugen können. Ganz berauscht ging ich von ihm fort; ich blieb an der Ecke seines Hauses stehen, sah den Himmel über mir, sah den hellen Tag, die Vorübergehenden, und fühlte mit meinem ganzen Wesen, dass in meinem Leben ein feierlicher Augenblick eingetreten war, ein Durchbruch nach der Ewigkeit, etwas ganz Neues; aber etwas, das ich damals auch in meinen leidenschaftlichsten Träumen nicht vermutet hatte (und ich war damals ein schrecklicher Träumer!). „Wär’ es möglich, bin ich in Wahrheit so gross?“ — dachte ich schamhaft, in einer Art schüchterner Entzückung, bei mir. O, lachet nicht! Niemals nachher habe ich gedacht, dass ich gross sei, aber damals — konnte man denn das ertragen! O, ich werde dieses Lobes würdig sein! — Und was für Menschen, was für Menschen! Ich werde es verdienen, ich werde trachten so prächtig zu werden wie sie, ich werde ausharren, getreu sein! O, wie bin ich doch leichtsinnig! Wenn Belinsky nur sähe, was für niedere, schändliche Dinge in mir sind! Übrigens giebt es solche Leute nur in Russland, sie stehen allein, aber bei ihnen allein ist Wahrheit; und diese, das Gute und Wahre siegen und triumphieren überall. — So werden wir über das Böse und das Laster siegen — o, zu ihnen also, mit ihnen! ......

Das alles dachte ich, ich erinnere mich des Augenblicks in seiner ganzen Klarheit, und niemals habe ich ihn später vergessen können; das war der hinreissendste Moment meines ganzen Lebens.