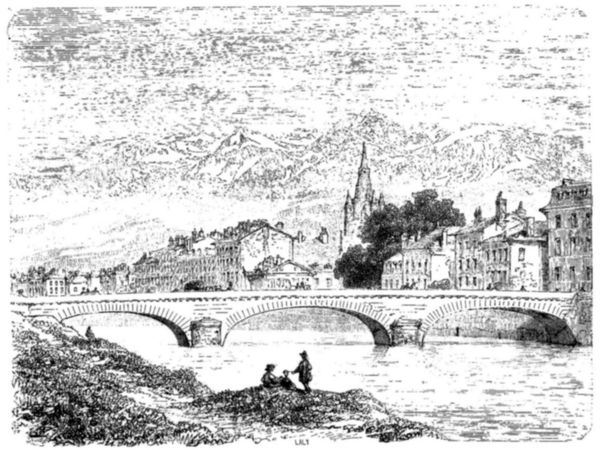

Grenoble et les Alpes dauphinoises.—Dessin de Karl Girardet d'après une photographie de MM. Muzet et Bajat.

The Project Gutenberg EBook of Le Tour du Monde; Dauphiné, by Various

This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with

almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or

re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included

with this eBook or online at www.gutenberg.org

Title: Le Tour du Monde; Dauphiné

Journal des voyages et des voyageurs; 2. sem. 1860

Author: Various

Editor: Édouard Charton

Release Date: May 11, 2008 [EBook #25435]

Language: French

Character set encoding: ISO-8859-1

*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK LE TOUR DU MONDE; DAUPHINÉ ***

Produced by Carlo Traverso, Christine P. Travers and the

Online Distributed Proofreading Team at https://www.pgdp.net

(This file was produced from images generously made

available by the Bibliothèque nationale de France

(BnF/Gallica) at http://gallica.bnf.fr)

Note au lecteur de ce fichier digital:

Seules les erreurs clairement introduites par le typographe ont été corrigées.

Ce fichier est un extrait du recueil du journal "Le Tour du monde: Journal des voyages et des voyageurs" (2ème semestre 1860).

Les articles ont été regroupés dans des fichiers correspondant aux différentes zones géographiques, ce fichier contient les articles sur le Dauphiné.

Chaque fichier contient l'index complet du recueil dont ces articles sont originaires.

IMPRIMERIE GÉNÉRALE DE CH. LAHURE

Rue de Fleurus, 9, à Paris

PUBLIÉ SOUS LA DIRECTION

DE M. ÉDOUARD CHARTON

ET ILLUSTRÉ PAR NOS PLUS CÉLÈBRES ARTISTES

1860

DEUXIÈME SEMESTRE

LIBRAIRIE DE L. HACHETTE ET Cie

PARIS, BOULEVARD SAINT-GERMAIN, No 77

LONDRES, KING WILLIAM STREET, STRAND

LEIPZIG, 15, POST-STRASSE

1860

Un mois en Sicile (1843.—Inédit.), par M. Félix Bourquelot.

Arrivée en Sicile. — Palerme et ses habitants. — Les monuments de Palerme. — La cathédrale de Monreale. — De Palerme à Trapani. — Partenico. — Alcamo. — Calatafimi. — Ruines de Ségeste. — Trapani. — La sépulture du couvent des capucins. — Le mont Éryx. — De Trapani à Girgenti. — La Lettica. — Castelvetrano. — Ruines de Sélinonte. — Sciacca. — Girgenti (Agrigente). — De Girgenti à Castrogiovanni. — Caltanizzetta. — Castrogiovanni. — Le lac Pergusa et l'enlèvement de Proserpine. — De Castrogiovanni à Syracuse. — Calatagirone. — Vezzini. — Syracuse. — De Syracuse à Catane. — Lentini. — Catane. — Ascension de l'Etna. — Taormine. — Messine. — Retour à Naples.

Voyage en Perse, fragments par M. le comte A. de Gobineau (1855-1858), dessins inédits de M. Jules Laurens.

Arrivée à Ispahan. — Le gouverneur. — Aspect de la ville. — Le Tchéhar-Bâgh. — Le collége de la Mère du roi. — La mosquée du roi. — Les quarante colonnes. — Présentations. — Le pont du Zend-è-Roub. — Un dîner à Ispahan. — La danse et la comédie. — Les habitants d'Ispahan. — D'Ispahan à Kaschan. — Kaschan. — Ses fabriques. — Son imprimerie lithographique. — Ses scorpions. — Une légende. — Les bazars. — Le collége. — De Kaschan à la plaine de Téhéran. — Koum. — Feux d'artifice. — Le pont du Barbier. — Le désert de Khavèr. — Houzé-Sultan. — La plaine de Téhéran. — Téhéran. — Notre entrée dans la ville. — Notre habitation.

Une audience du roi de Perse. — Nouvelles constructions à Téhéran. — Température. — Longévité. — Les nomades. — Deux pèlerins. — Le culte du feu. — La police. — Les ponts. — Le laisser aller administratif. — Les amusements d'un bazar persan. — Les fiançailles. — Le divorce. — La journée d'une Persane. — La journée d'un Persan. — Les visites. — Formules de politesses. — La peinture et la calligraphie persanes. — Les chansons royales. — Les conteurs d'histoires. — Les spectacles: drames historiques. — Épilogue. — Le Démavend. — L'enfant qui cherche un trésor.

Voyages aux Indes Occidentales, par M. Anthony Trollope (1858-1859); dessins inédits de M. A. de Bérard.

L'île Saint-Thomas. — La Jamaïque: Kingston; Spanish-Town; les réserves; la végétation. — Les planteurs et les nègres. — Plaintes d'une Ariane noire. — La toilette des négresses. — Avenir des mulâtres. — Les petites Antilles. — La Martinique. — La Guadeloupe. — Grenada. — La Guyane anglaise. — Une sucrerie. — Barbados. — La Trinidad. — La Nouvelle-Grenade. — Sainte-Marthe. — Carthagène. — Le chemin de fer de Panama. — Costa Rica: San José; le Mont-Blanco. — Le Serapiqui. — Greytown.

Voyage dans les États scandinaves, par M. Paul Riant. (Le Télémark et l'évêché de Bergen.) (1858.—Inédit.)

Le Télémark. — Christiania. — Départ pour le Télémark. — Mode de voyager. — Paysage. — La vallée et la ville de Drammen. — De Drammen à Kongsberg. — Le cheval norvégien. — Kongsberg et ses gisements métallifères. — Les montagnes du Télémark. — Leurs habitants. — Hospitalité des gaards et des sæters. — Une sorcière. — Les lacs Tinn et Mjös. — Le Westfjord. — La chute du Rjukan. — Légende de la belle Marie. — Dal. — Le livre des étrangers. — L'église d'Hitterdal. — L'ivresse en Norvège. — Le châtelain aubergiste. — Les lacs Sillegjord et Bandak. — Le ravin des Corbeaux.

—Le Saint-Olaf et ses pareils. — Navigation intérieure. — Retour à Christiania par Skien.

L'évêché de Bergen. — La presqu'île de Bergen. — Lærdal. — Le Sognefjord. — Vosse-Vangen. — Le Vöringfoss. — Le Hardangerfjord. — De Vikoër à Sammanger et à Bergen.

Voyage de M. Guillaume Lejean dans l'Afrique orientale (1860.—Texte et dessins inédits.)—Lettre au Directeur du Tour du monde (Khartoum, 10 mai 1860).

D'Alexandrie à Souakin. — L'Égypte. — Le désert. — Le simoun. — Suez. — Un danger. — Le mirage. — Tor. — Qosséir. — Djambo. — Djeddah.

Voyage au mont Athos, par M. A. Proust (1858.—Inédit.)

Salonique. — Juifs, Grecs et Bulgares. — Les mosquées. — L'Albanais Rabottas. — Préparatifs de départ. — Vasilika. — Galatz. — Nedgesalar. — L'Athos. — Saint-Nicolas. — Le P. Gédéon. — Le couvent russe. — La messe chez les Grecs. — Kariès et la république de l'Athos. — Le voïvode turc. — Le peintre Anthimès et le pappas Manuel. — M. de Sévastiannoff.

Ermites indépendants. — Le monastère de Koutloumousis. — Les bibliothèques. — La peinture. — Manuel Panselinos et les peintres modernes. — Le monastère d'Iveron. — Les carêmes. — Peintres et peintures. — Stavronikitas. — Miracles. — Un Vroukolakas. — Les bibliothèques. — Les mulets. — Philotheos. — Les moines et la guerre de l'Indépendance. — Karacallos. — L'union des deux Églises. — Les pénitences et les fautes.

La légende d'Arcadius. — Le pappas de Smyrne. — Esphigmenou. — Théodose le Jeune. — L'ex-patriarche Anthymos et l'Église grecque. — L'isthme de l'Athos et Xerxès. — Les monastères bulgares: Kiliandari et Zographos. — La légende du peintre. — Beauté du paysage. — Castamoniti. — Une femme au mont Athos. — Dokiarios. — La secte des Palamites. — Saint-Xénophon. — La pêche aux éponges. — Retour à Kariès. — Xiropotamos, le couvent du Fleuve Sec. — Départ de Daphné. — Marino le chanteur.

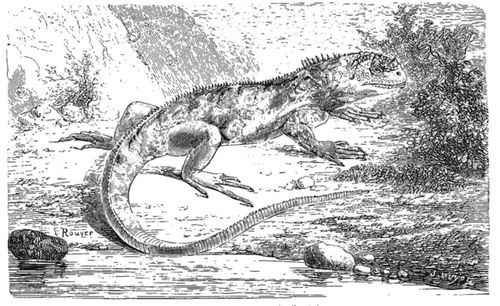

Voyage d'un naturaliste (Charles Darwin).—L'archipel Galapagos et les attoles ou îles de coraux.—(1838).

L'Archipel Galapagos. — Groupe volcanique. — Innombrables cratères. — Aspect bizarre de la végétation. — L'île Chatam. — Colonie de l'île Charles. — L'île James. — Lac salé dans un cratère. — Histoire naturelle de ce groupe d'îles. — Mammifères; souris indigène. — Ornithologie; familiarité des oiseaux; terreur de l'homme; instinct acquis. — Reptiles; tortues de terre; leurs habitudes.

Encore les tortues de terre; lézard aquatique se nourrissant de plantes marines; lézard terrestre herbivore, se creusant un terrier. — Importance des reptiles dans cet archipel où ils remplacent les mammifères. — Différences entre les espèces qui habitent les diverses îles. — Aspect général américain.

Les attoles ou îles de coraux. — Île Keeling. — Aspect merveilleux. — Flore exiguë. — Voyage des graines. — Oiseaux. — Insectes. — Sources à flux et reflux. — Chasse aux tortues. — Champs de coraux morts. — Pierres transportées par les racines des arbres. — Grand crabe. — Corail piquant. — Poissons se nourrissant de coraux. — Formation des attoles. — Profondeur à laquelle le corail peut vivre. — Vastes espaces parsemés d'îles de corail. — Abaissement de leurs fondations. — Barrières. — Franges de récifs. — Changement des franges en barrières et des barrières en attoles.

Biographie.—Brun-Rollet.

Voyage au pays des Yakoutes (Russie asiatique), par Ouvarovski (1830-1839).

Djigansk. — Mes premiers souvenirs. — Brigandages. — Le paysage de Djigansk. — Les habitants. — La pêche. — Si les poissons morts sont bons à manger. — La sorcière Agrippine. — Mon premier voyage. — Killæm et ses environs. — Malheurs. — Les Yakoutes. — La chasse et la pêche. — Yakoutsk. — Mon premier emploi. — J'avance. — Dernières recommandations de ma mère. — Irkoutsk. — Voyage. — Oudskoï. — Mes bagages. — Campement. — Le froid. — La rivière Outchour. — L'Aldan. — Voyage dans la neige et dans la glace. — L'Ægnæ. — Un Tongouse qui pleure son chien. — Obstacles et fatigues. — Les guides. — Ascension du Diougdjour. — Stratagème pour prendre un oiseau. — La ville d'Oudskoï. — La pêche à l'embouchure du fleuve Ut. — Navigation pénible. — Boroukan. — Une halte dans la neige. — Les rennes. — Le mont Byraya. — Retour à Oudskoï et à Yakoutsk.

Viliouisk. — Sel tricolore. — Bois pétrifié. — Le Sountar. — Nouveau voyage. — Description du pays des Yakoutes. — Climat. — Population. — Caractères. — Aptitudes. — Les femmes yakoutes.

De Sydney à Adélaïde (Australie du Sud), notes extraites d'une correspondance particulière (1860).

Les Alpes australiennes. — Le bassin du Murray. — Ce qui reste des anciens maîtres du sol. — Navigation sur le Murray. — Frontières de l'Australie du Sud. — Le lac Alexandrina. — Le Kanguroo rouge. — La colonie de l'Australie du Sud. — Adélaïde. — Culture et mines.

Voyages et découvertes au centre de l'Afrique, journal du docteur Barth (1849-1855).

Henry Barth. — But de l'expédition de Richardson. — Départ. — Le Fezzan. — Mourzouk. — Le désert. — Le palais des démons. — Barth s'égare; torture et agonie. — Oasis. — Les Touaregs. — Dunes. — Afalesselez. — Bubales et moufflons. — Ouragan. — Frontières de l'Asben. — Extorsions. — Déluge à une latitude où il ne doit pas pleuvoir. — La Suisse du désert. — Sombre vallée de Taghist. — Riante vallée d'Auderas. — Agadez. — Sa décadence. — Entrevue de Barth et du sultan. — Pouvoir despotique. — Coup d'œil sur les mœurs. — Habitat de la girafe. — Le Soudan; le Damergou. — Architecture. — Katchéna; Barth est prisonnier. — Pénurie d'argent. — Kano. — Son aspect, son industrie, sa population. — De Kano à Kouka. — Mort de Richardson. — Arrivée à Kouka. — Difficultés croissantes. — L'énergie du voyageur en triomphe. — Ses visiteurs. — Un vieux courtisan. — Le vizir et ses quatre cents femmes. — Description de la ville, son marché, ses habitants. — Le Dendal. — Excursion. — Angornou. — Le lac Tchad.

Départ. — Aspect désolé du pays. — Les Ghouas. — Mabani. — Le mont Délabéda. — Forgeron en plein vent. — Dévastation. — Orage. — Baobab. — Le Mendif. — Les Marghis. — L'Adamaoua. — Mboutoudi. — Proposition de mariage. — Installation de vive force chez le fils du gouverneur de Soulleri. — Le Bénoué. — Yola. — Mauvais accueil. — Renvoi subit. — Les Ouélad-Sliman. — Situation politique du Bornou. — La ville de Yo. — Ngégimi ou Ingégimi. — Chute dans un bourbier. — Territoire ennemi. — Razzia. — Nouvelle expédition. — Troisième départ de Kouka. — Le chef de la police. — Aspect de l'armée. — Dikoua. — Marche de l'armée. — Le Mosgou. — Adishen et son escorte. — Beauté du pays. — Chasse à l'homme. — Erreur des Européens sur le centre de l'Afrique. — Incendies. — Baga. — Partage du butin. — Entrée dans le Baghirmi. — Refus de passage. — Traversée du Chari. — À travers champs. — Défense d'aller plus loin. — Hospitalité de Bou-Bakr-Sadik. — Barth est arrêté. — On lui met les fers aux pieds. — Délivré par Sadik. — Maséna. — Un savant. — Les femmes de Baghirmi. — Combat avec des fourmis. — Cortége du sultan. — Dépêches de Londres.

De Katchéna au Niger. — Le district de Mouniyo. — Lacs remarquables. — Aspect curieux de Zinder. — Route périlleuse. — Activité des fourmis. — Le Ghaladina de Sokoto. — Marche forcée de trente heures. — L'émir Aliyou. — Vourno. — Situation du pays. — Cortége nuptial. — Sokoto. — Caprice d'une boîte à musique. — Gando. — Khalilou. — Un chevalier d'industrie. — Exactions. — Pluie. — Désolation et fécondité. — Zogirma. — La vallée de Foga. — Le Niger. — La ville de Say. — Région mystérieuse. — Orage. — Passage de la Sirba. — Fin du rhamadan à Sebba. — Bijoux en cuivre. — De l'eau partout. — Barth déguisé en schérif. — Horreur des chiens. — Montagnes du Hombori. — Protection des Touaregs. — Bambara. — Prières pour la pluie. — Sur l'eau. — Kabara. — Visites importunes. — Dangereux passage. — Tinboctoue, Tomboctou ou Tembouctou. — El Bakay. — Menaces. — Le camp du cheik. — Irritation croissante. — Sus au chrétien! — Les Foullanes veulent assiéger la ville. — Départ. — Un preux chez les Touaregs. — Zone rocheuse. — Lenteurs désespérantes. — Gogo. — Gando. — Kano. — Retour.

Voyages et aventures du baron de Wogan en Californie (1850-1852.—Inédit).

Arrivée à San-Francisco. — Description de cette ville. — Départ pour les placers. — Le claim. — Première déception. — La solitude. — Mineur et chasseur. — Départ pour l'intérieur. — L'ours gris. — Reconnaissance des sauvages. — Captivité. — Jugement. — Le poteau de la guerre. — L'Anglais chef de tribu. — Délivrance.

Voyage dans le royaume d'Ava (empire des Birmans), par le capitaine Henri Yule, du corps du génie bengalais (1855).

Départ de Rangoun. — Frontières anglaises et birmanes. — Aspect du fleuve et de ses bords. — La ville de Magwé. — Musique, concert et drames birmans. — Sources de naphte; leur exploitation. — Un monastère et ses habitants. — La ville de Pagán. — Myeen-Kyan. — Amarapoura. — Paysage. — Arrivée à Amarapoura.

Amarapoura; ses palais, ses temples. — L'éléphant blanc. — Population de la ville. — Recensement suspect. — Audience du roi. — Présents offerts et reçus. — Le prince héritier présomptif et la princesse royale. — Incident diplomatique. — Religion bouddhique. — Visites aux grands fonctionnaires. — Les dames birmanes.

Comment on dompte les éléphants en Birmanie. — Excursions autour d'Amarapoura. — Géologie de la vallée de l'Irawady. — Les poissons familiers. — Le serpent hamadryade. — Les Shans et autres peuples indigènes du royaume d'Ava. — Les femmes chez les Birmans et chez les Karens. — Fêtes birmanes. — Audience de congé. — Refus de signer un traité. — Lettre royale. — Départ d'Amarapoura et retour à Rangoun. — Coup d'œil rétrospectif sur la Birmanie.

Voyage aux grands lacs de l'Afrique orientale, par le capitaine Burton (1857-1859).

But de l'expédition. — Le capitaine Burton. — Zanzibar. — Aspect de la côte. — Un village. — Les Béloutchis. — Ouamrima. — Fertilité du sol. — Dégoût inspiré par le pantalon. — Vallée de la mort. — Supplice de M. Maizan. — Hallucination de l'assassin. — Horreur du paysage. — Humidité. — Zoungoméro. — Effets de la traite. — Personnel de la caravane. — Métis arabes, Hindous, jeunes gens mis en gage par leurs familles. — Ânes de selle et de bât. — Chaîne de l'Ousagara. — Transformation du climat. — Nouvelles plaines insalubres. — Contraste. — Ruine d'un village. — Fourmis noires. — Troisième rampe de l'Ousagara. — La Passe terrible. — L'Ougogo. — L'Ougogi. — Épines. — Le Zihoua. — Caravanes. — Curiosité des indigènes. — Faune. — Un despote. — La plaine embrasée. — Coup d'œil sur la vallée d'Ougogo. — Aridité. — Kraals. — Absence de combustible. — Géologie. — Climat. — Printemps. — Indigènes. — District de Toula. — Le chef Maoula. — Forêt dangereuse.

Arrivée à Kazeh. — Accueil hospitalier. — Snay ben Amir. — Établissements des Arabes. — Leur manière de vivre. — Le Tembé. — Chemins de l'Afrique orientale. — Caravanes. — Porteurs. — Une journée de marche. — Costume du guide. — Le Mganga. — Coiffures. — Halte. — Danse. — Séjour à Kazeh. — Avidité des Béloutchis. — Saison pluvieuse. — Yombo. — Coucher du soleil. — Jolies fumeuses. — Le Mséné. — Orgies. — Kajjanjéri. — Maladie. — Passage du Malagarazi. — Tradition. — Beauté de la Terre de la Lune. — Soirée de printemps. — Orage. — Faune. — Cynocéphales, chiens sauvages, oiseaux d'eau. — Ouakimbou. — Ouanyamouézi. — Toilette. — Naissances. — Éducation. — Funérailles. — Mobilier. — Lieu public. — Gouvernement. — Ordalie. — Région insalubre et féconde. — Aspect du Tanganyika. — Ravissements. — Kaouélé.

Tatouage. — Cosmétiques. — Manière originale de priser. — Caractère des Ouajiji; leur cérémonial. — Autres riverains du lac. — Ouatata, vie nomade, conquêtes, manière de se battre, hospitalité. — Installation à Kaouélé. — Visite de Kannéna. — Tribulations. — Maladies. — Sur le lac. — Bourgades de pêcheurs. — Ouafanya. — Le chef Kanoni. — Côte inhospitalière. — L'île d'Oubouari. — Anthropophages. — Accueil flatteur des Ouavira. — Pas d'issue au Tanganyika. — Tempête. — Retour.

Fragment d'un voyage au Saubat (affluent du Nil Blanc), par M. Andrea Debono (1855).

Voyage à l'île de Cuba, par M. Richard Dana (1859).

Départ de New-York. — Une nuit en mer. — Première vue de Cuba. — Le Morro. — Aspect de la Havane. — Les rues. — La volante. — La place d'Armes. — La promenade d'Isabelle II. — L'hôtel Le Grand. — Bains dans les rochers. — Coolies chinois. — Quartier pauvre à la Havane. — La promenade de Tacon. — Les surnoms à la Havane. — Matanzas. — La Plaza. — Limossar. — L'intérieur de l'île. — La végétation. — Les champs de canne à sucre. — Une plantation. — Le café. — La vie dans une plantation de sucre. — Le Cumbre. — Le passage. — Retour à la Havane. — La population de Cuba. — Les noirs libres. — Les mystères de l'esclavage. — Les productions naturelles. — Le climat.

Excursions dans le Dauphiné, par M. Adolphe Joanne (1850-1860).

Le pic de Belledon. — Le Dauphiné. — Les Goulets.

Les gorges d'Omblèze. — Die. — La vallée de Roumeyer. — La forêt de Saou. — Le col de la Cochette.

Excursions dans le Dauphiné, par M. Élisée Reclus (1850-1860).

(p. 369)

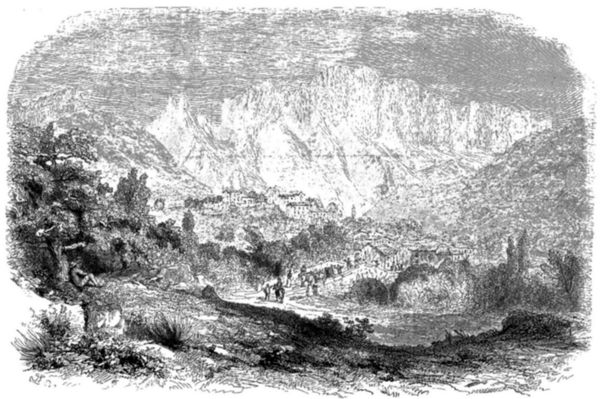

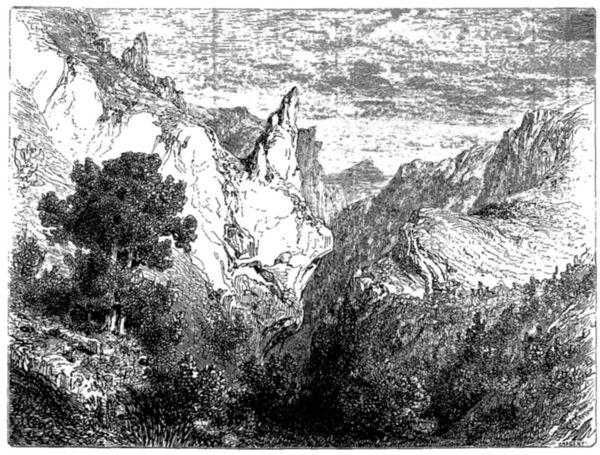

Grenoble et les Alpes dauphinoises.—Dessin de Karl Girardet d'après une photographie de MM. Muzet et Bajat.

I

Le pic de Belledonne.

Avant d'entrer à Grenoble, la route de Paris gravit un petit escarpement au pied duquel coule l'Isère et que domine le village de Saint-Martin-le-Vinoux. Du sommet de cette côte on découvre un des plus beaux paysages de la France. Jamais je n'ai pu me lasser de l'admirer. Les vastes plaines du Drac et de l'Isère, bien que trop souvent ravagées par ces rivières qui les fécondent, sont couvertes d'une végétation si luxuriante et si variée; les hautes montagnes, entre lesquelles elles s'étendent ou se resserrent tour à tour, présentent des aspects si divers, des formes si différentes, des teintes si opposées et si harmonieusement fondues ensemble, que la critique la plus difficile ne trouverait aucun trait, aucune couleur à modifier dans ce merveilleux tableau. Rien n'y manque de ce qui peut charmer les yeux: eaux abondantes et rapides, vertes prairies, vergers touffus, immenses forêts où toutes les essences prospèrent également, rochers bizarres souvent visités par les nuages, neiges et glaces que ne parviennent point à fondre les plus fortes chaleurs de l'été, et dont la blancheur fait paraître plus bleu l'azur d'un ciel déjà méridional.... Heureux ceux qui savent apprécier ces chefs-d'œuvre de la création! Quant à moi, je retournerais chaque année à Grenoble, si je le pouvais, ne fût-ce que pour contempler, n'importe à quelle heure du jour, le panorama qu'offre aux touristes qui ont le bonheur de la gravir, la petite côte de Saint-Martin-le-Vinoux.

Quelques minutes après avoir dépassé ce village si (p. 370) bien situé, en contourne le dernier escarpement du mont Radiais, pour entrer à Grenoble par la porte de France. Le paysage change tout à coup; il est moins varié, mais plus grandiose. La gravure placée en tête de cet article me dispense de le décrire. Au-dessus du groupe pittoresque des maisons et des monuments publics de Grenoble se dresse la grande chaîne des Alpes dauphinoises, étincelante de neiges et de glaces éternelles, et dont les crêtes dentelées atteignent la hauteur de deux mille cinq cents à trois mille mètres.

Tout enfant, je m'étais senti attiré par ces montagnes. Mon instinct ne me trompait pas: je pressentais, en les admirant pour la première fois, que je passerais sur leurs sommets quelques-unes des plus belles heures de ma vie. Bien des années cependant devaient s'écouler avant que je pusse satisfaire ces désirs de ma jeunesse. Devenu homme, je les avais vus s'accroître au lieu de diminuer. Ce n'était pas un caprice, c'était une passion; plus je m'y abandonnais, plus elle me possédait. J'en avais fait l'expérience dans les Alpes de la Suisse et du Tyrol; toutefois, par suite de circonstances inutiles à rappeler ici, je n'avais pas encore escaladé les Alpes du Dauphiné. Stupide vanité! diront les promeneurs des plaines. On n'entreprend de pareilles courses que pour s'en vanter au retour. Erreur profonde! Loin de moi la prétention d'excuser ni d'encourager des expéditions dangereuses où l'on compromet par orgueil, non-seulement sa vie, mais l'existence des guides que l'appât du gain détermine à vous accompagner. On n'est absous de pareilles tentatives que si elles ont pour but une observation ou une découverte scientifique. Elles méritent un blâme sévère toutes les fois que l'amour-propre est leur seul mobile. Mais, quand on aime vraiment la nature, quand on sait en comprendre les charmes, les splendeurs, les harmonies, les enseignements, on éprouve des jouissances infinies à s'élever sur les hautes montagnes. La santé de l'âme y gagne autant que celle du corps. On y prend, en fatiguant ses membres pour les fortifier, ces bains d'air vivifiant que recommandait avec tant d'éloquence Jean-Jacques Rousseau; les sentiments s'y épurent comme l'atmosphère; les idées y grandissent; on y découvre, à mesure qu'on monte, des beautés inconnues de ceux qui se contentent de les contempler des vallées ou des plaines; tout change, en effet, formes, couleurs, aspects, horizons; on éprouve enfin un plaisir indéfinissable à dominer, à perdre de vue, en paraissant se rapprocher du ciel, ces bas-fonds de la terre, où la triste humanité se livre à son travail forcé, plus occupée malheureusement à satisfaire de mauvaises et honteuses passions qu'à développer les facultés intellectuelles et morales qui devraient être la source unique de ses plaisirs et de son bonheur!

Le 11 septembre 1852, le temps paraissant assuré pour le lendemain, je résolus de tenter l'escalade de la plus haute sommité de la chaîne des Alpes dauphinoises qui dominent la rive gauche de l'Isère. Cette sommité,—on ne la voit pas de Grenoble,—se nomme le pic de Belledonne. La carte du dépôt de la guerre, dont j'avais eu la précaution de me munir, lui donne une élévation totale de deux mille neuf cent quatre-vingt-un mètres. C'était tout ce que je savais. Vainement j'avais feuilleté et refeuilleté le petit nombre d'ouvrages publiés soit à Paris, soit à Grenoble, sur le Dauphiné. Aucun d'eux ne consacrait une seule ligne à cette montagne. Seulement, un botaniste qui ne l'avait pas gravie, mais qui s'était aventuré jusqu'à sa base, m'avait appris que l'ascension de Belledonne était possible. Je devais aller coucher au village de Revel, où je trouverais un guide nommé Marquet.

Vers quatre heures de l'après-midi je partis donc pour Revel avec un jeune compagnon qui désirait tenter aussi l'aventure. Nous remontâmes jusqu'à Domène la rive gauche de l'Isère, dans la célèbre vallée du Graisivaudan, si belle à cette époque de l'année, mais trop infectée par les mares pestilentielles où rouit le chanvre. Aussi hâtions-nous le pas pour fuir l'odeur désagréable et malsaine qui nous poursuivait depuis notre départ de Grenoble, et, malgré les admirables paysages que nous offraient incessamment les deux versants de la grande vallée, nous vîmes s'ouvrir avec plaisir, à Domène, le vallon latéral que nous devions remonter.

De ce vallon sort un torrent qui descend du lac Robert et d'autres petits lacs supérieurs. L'entrée en est étroite et boisée. Au lieu de s'engager dans cette gorge pittoresque, le chemin s'élève en zigzags au-dessus de la rive droite. À chaque contour on découvre de plus beaux points de vue sur la vallée du Graisivaudan. Quand on a gravi ce premier escarpement, on se trouve dans une grande vallée aux pentes fortement inclinées, parsemée de bois et de cultures variées, dominée par un cirque immense de montagnes dentelées qui relie Chanrousse à Belledonne. Le premier plan est charmant. Sur un promontoire de rochers, à la base duquel le torrent creuse incessamment son lit encaissé, apparaissent au milieu d'un bouquet d'arbres les ruines d'un vieux château. Mais nous étions trop pressés d'arriver au village que nous voyions à une petite distance pour aller explorer le manoir de Revel.

Le guide qui nous avait été indiqué, M. Marquet, était heureusement chez lui, lorsque nous nous présentâmes à son débit de tabac. Je le trouvai, au premier abord, intelligent, complaisant et grand amateur de courses alpestres. Il paraissait aimer avec passion ses montagnes; plusieurs fois déjà il était monté au sommet du Belledonne. Le temps, complétement au beau, ne devait nous inspirer aucune inquiétude pour le lendemain. En conséquence, nos petites conventions furent bientôt réglées, à notre satisfaction commune. Nous partirions à trois heures du matin, afin d'arriver à la cime avant dix heures. Restait cependant une question importante à résoudre: où pourrions-nous trouver à dîner, un gîte pour la nuit et des provisions pour notre expédition.

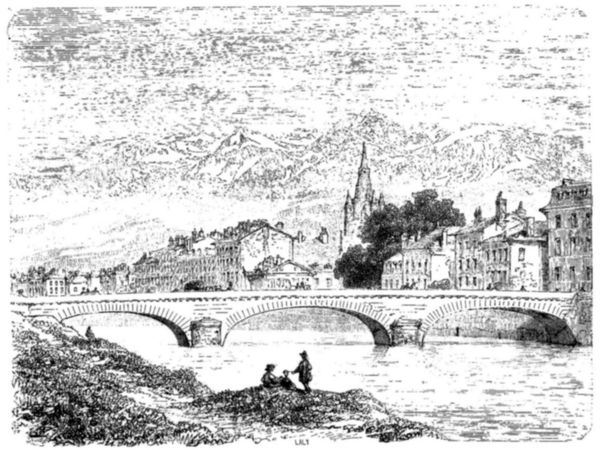

CARTE du DAUPHINÉ PARTIE OCCIDENTALE (Isère et Drôme).

Dressée par A. Vuillemin Gravé par Erhard R. Bonaparte 42.

Le village de Revel, situé à quinze kilomètres seulement de Grenoble et peuplé de plus de neuf cents habitants, ne possède aucune auberge. Quand on veut y coucher, il faut demander l'hospitalité au boulanger, M. Belot, (p. 372) qui l'accorde avec un empressement et une amabilité dont on doit lui garder une reconnaissance éternelle, mais qui malheureusement manque de tout ce qui lui serait nécessaire pour équilibrer le résultat avec sa bonne volonté. La maison de M. Belot mérite une courte description. Le rez-de-chaussée consistait en une pièce, tout à la fois ou tour à tour boutique, cuisine, salle à manger, cabaret et four. Au fond, un escalier de bois, noirci par la fumée comme les murs et le plafond, donnait accès à une grande salle d'un aspect non moins sombre, mal éclairée d'ailleurs par une fenêtre dont les vitres étaient en partie brisées. De longs bancs de bois et des tables de bois, qui portaient les traces trop évidentes de très-nombreuses libations, en formaient tout le mobilier. Une chambre, ouvrant sur cette salle, servait de logement à toute la famille composée alors du père, de la mère et de deux enfants.

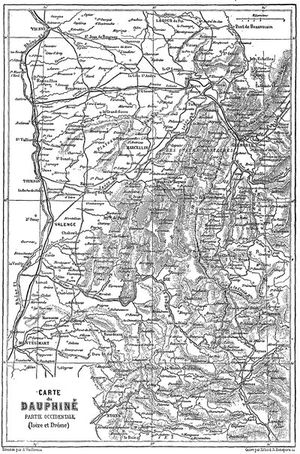

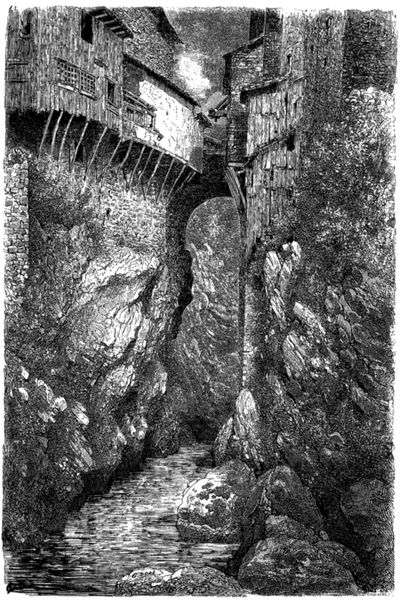

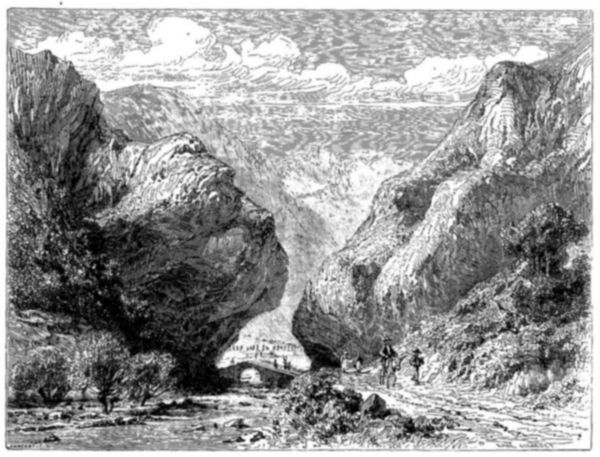

Les Grands Goulets.—Dessin de Karl Girardet d'après M. A. Muston.

Mme Belot était une petite femme active, intelligente et complaisante jusqu'au dévouement. Soit qu'elle se fût privée des deux paillasses sur lesquelles elle couchait, soit qu'elle en eût emprunté d'autres à quelque voisine, en moins d'une demi-heure elle nous eut installé à chacun un lit aux extrémités supérieures des deux tables, et mis un double couvert au milieu de l'une d'elles. En attendant le dîner, qu'elle nous promettait toutefois le plus tôt possible, nous descendîmes dans la rue pour respirer à notre aise l'air extérieur, car l'atmosphère de cette pièce avait été tellement viciée, pendant je ne sais combien d'années, par une si grande variété d'odeurs et d'émanations fétides, et se renouvelait en outre si difficilement, qu'on s'y sentait prêt à suffoquer. Mais le rez-de-chaussée nous présenta un spectacle qui devait nous y retenir assez longtemps.

C'était le samedi, jour important pour le boulanger et (p. 374) la population de Revel. Ce jour-là, en effet, M. Belot cuit son pain et celui de ses pratiques. Or, les paysannes les plus riches du village profitent de cette circonstance pour faire cuire, les unes, un morceau de viande, les autres, des légumes, toutes des pognes. La pogne (le paysan prononce généralement pougne, cependant la prononciation varie selon les villages) est en automne le régal favori des Dauphinois ou plutôt des Dauphinoises, car le sexe masculin préfère à tout le jeu de boules. Je comprends cette passion, mais je ne la partage pas. Malgré les divers efforts que j'ai faits pour l'adorer, la pogne m'est restée à peu près indifférente. C'est une sorte de galette dont les bords sont assez relevés pour pouvoir contenir une bouillie jaunâtre, fabriquée avec un peu de lait, un peu de sucre, et beaucoup de potiron. L'ensemble manque de goût; cependant, à part sa fadeur, il n'a rien de particulièrement désagréable.

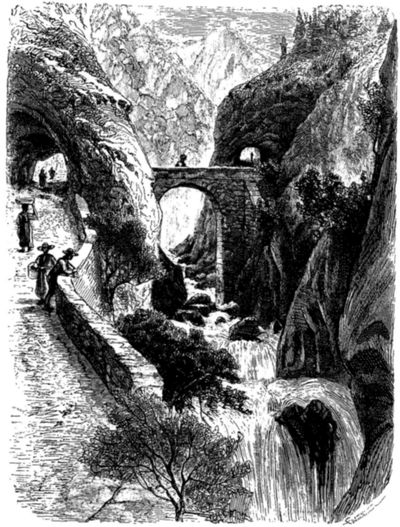

Pont-en-Royans.—Dessin de Doré d'après une photographie de Baldus.

Sept ou huit villageoises, l'aristocratie financière du village, étaient groupées devant la gueule du four de M. Belot. Le boulanger, pour le moment l'arbitre de leur destinée, semblait comprendre la hauteur de la mission qu'il était appelé à remplir. Le monde entier avait cessé d'exister pour elles; elles n'avaient plus qu'une seule pensée: leur pogne serait-elle cuite à point, de manière à satisfaire tout à la fois les yeux, l'odorat et le goût. En vérité, leur physionomie révélait une si poignante inquiétude et un mélange si expressif d'espérance et de crainte, qu'elles se transfiguraient à mes propres yeux. Ce n'étaient plus de grosses, laides et malpropres paysannes avides d'un gâteau préféré, je voyais en elles de véritables artistes tremblant pour la réalisation de leur rêve favori, pour la réussite d'une œuvre dont dépendait leur fortune ou leur réputation. M. Belot s'élevait presque au sublime quand il ôtait à demi la plaque qui fermait la gueule du four afin de s'assurer si son expérience ne le trompait point. Sa pose, ses gestes, ses regards semblaient leur dire: C'est pour calmer votre impatience que je consens à jeter un coup d'œil furtif sur vos pognes, car je suis certain du succès de l'opération. Malgré son sang-froid et son assurance, elles se dressaient toutes sur la pointe des pieds pour tâcher d'apercevoir au fond du four entr'ouvert l'état inquiétant ou consolant de la pâte qu'elles avaient pétrie avec tant d'amour.

L'heure si vivement attendue arriva enfin. Tous les yeux se fixèrent sur le même point; les poitrines étaient haletantes; l'anxiété atteignait son paroxysme. M. Belot, complétement maître de lui, enleva la cendre brûlante qui fermait hermétiquement la porte mobile du four, retira cette porte qu'il déposa à terre, et, saisissant avec vivacité sa meilleure pelle, il la plongea d'un air triomphant jusqu'au fond de l'antre brûlant. L'habile boulanger de Revel avait eu raison de dédaigner les appréhensions de ses pratiques. Jamais pogne mieux réussie n'avait réjoui leurs yeux charmés. Évidemment il tenait à se distinguer devant les étrangers auxquels il avait accordé l'hospitalité. Un cri d'enthousiasme et de joie s'échappa de toutes les bouches, et nous mêlâmes d'instinct nos applaudissements à ceux de la foule, sûrs que, cette fois du moins, on pouvait se fier à son approbation.

Cette fournée, à jamais mémorable dans l'histoire de Revel, ne pouvait évidemment pas se passer d'une célébration solennelle. À la demande de son mari, Mme Belot apporta sur la table une bouteille de liqueur et douze petits verres. Il nous fallut trinquer avec les paysannes à la santé du boulanger, qui buvait à la nôtre, en nous remerciant de nos éloges, dont il paraissait vraiment heureux et fier. Ce tableau villageois avait, dans sa vulgarité, un caractère primitif que le souvenir a revêtu d'une certaine poésie.

Cependant les paysannes emportèrent leurs pognes, et nous remontâmes dans notre galetas. Le dîner fut excellent, grâce à un énorme gigot cuit à point, dont nous devions emporter le lendemain les restes dans notre expédition, et à une grosse pogne qui nous parut un peu fade. La nuit, au contraire, devait être terrible. La salle où nous étions couchés sur deux tables ressemblait à une arche de Noé: non-seulement elle servait d'asile à la volaille de la maison, mais un grand nombre d'animaux nuisibles, quoique domestiques, y venaient prendre leurs ébats. Il y avait des souris, il y avait des rats, il y avait des araignées, des papillons de nuit, peut-être des chauves-souris, à coup sûr des myriades de ces jolis, mais exécrables, petits insectes que Töpffer a surnommés kangurous. À peine notre chandelle fut-elle éteinte que le sabbat commença. Les rats se distinguèrent par leurs évolutions fantastiques, auxquelles je m'efforçais vainement de donner un sens. Ils couraient à droite, ils couraient à gauche comme des insensés, ils dansaient sur les bancs et sur les tables, ils grimpaient le long des murs, ils se promenaient, je crois, au plafond. Pour comble de malheur, deux ivrognes s'étaient attablés dans la boutique, et, comme tous les ivrognes, se répétaient incessamment les mêmes banalités sans se comprendre; plus ils buvaient, plus ils criaient, moins ils s'entendaient. Mme Belot n'osa pas les mettre à la porte avant que l'horloge du village eût sonné minuit, puis la pauvre femme, qui devait se lever avec le jour, lava et rangea un peu trop bruyamment sa vaisselle, et elle monta enfin, vers une heure du matin, dans la petite chambre séparée de notre salle par une mince cloison, que faisaient vibrer les ronflements de son mari. Ses deux enfants, affligés pour le moment de la coqueluche, pleuraient ou criaient en fausset; elle dut les apaiser et les endormir. Enfin je l'entendis tomber épuisée sur je ne sais quel grabat. Bien que les rats et les souris, un moment troublés par son passage, se fussent empressés de réparer le temps perdu, vaincu par la fatigue, à demi-asphyxié d'ailleurs, je fermai les yeux et m'assoupis dans cet état de veille qui n'est ni la vie ni la mort, où l'on conserve le sentiment de l'existence, mais où l'on perd la force de manifester sa volonté. Tous les bruits se confondirent en une vague rumeur qui devint une note monotone. Je regardais, sans la voir, la fenêtre par laquelle glissait un faible rayon lumineux, je devins même insensible aux caresses sans cesse répétées des kangurous, et, quand un rat, plus (p. 375) hardi que ses compagnons, se permit de venir chanter je ne sais quelle romance tout près de mon oreille, je voulus en vain le prier poliment de s'éloigner....

Je ne dormais pas cependant, car, dès que le pas de Marquet retentit dans la rue, je l'entendis. Dix minutes après, nous étions, mon compagnon et moi, aux deux côtés de notre guide. La lune s'était couchée, si mes souvenirs ne me trompent pas, et, bien que le ciel fût sans nuages, l'obscurité était profonde, surtout au sortir du village, le chemin que nous suivions serpentant sous de grands arbres. Nous marchions déjà depuis assez longtemps lorsque quatre heures sonnèrent à l'horloge de Revel. Bientôt l'aurore aux doigts de rose—jamais elle n'avait mieux mérité cette qualification—nous apparut à l'horizon, et peu à peu tous les objets dont nous étions entourés sortirent des ténèbres pour s'éclairer de cette lumière vague et terne qui précède le véritable jour.

Nous gravissions des pentes douces couvertes de cultures variées. Chaque champ est entouré d'une haie et souvent séparé du champ voisin par une ligne de grands arbres. De distance en distance, en nous retournant, nous apercevions, à travers les brumes du matin, qui en cette saison s'élèvent de tous les bas-fonds, la grande vallée où l'Isère, libre encore de toutes digues, déroulait ses longs et gracieux rubans d'argent.... Cependant, à mesure que nous nous élevions, les cultures devenaient plus rares et plus maigres. Nous entrâmes dans une forêt composée en grande partie de sapins, puis les arbres eux-mêmes disparurent peu à peu, et deux heures environ après notre départ de Revel, nous atteignîmes la région des pâturages.

L'arête gazonnée sur laquelle monte le sentier s'appelle les prés Raymond (un chemin partant de Lancey vient y aboutir par la Combe qui porte le nom de ce dernier village). On y découvre déjà, quand on se retourne, une vue admirable, mais il faut savoir se ménager le plaisir de la surprise. En face de nous, en continuant à monter, nous remarquions alors deux montagnes dépourvues de végétation, souvent labourées par la foudre, et paraissant tour à tour grises, jaunes, rouges, noires, selon qu'elles étaient éclairées ou dans l'ombre. On les désigne sous les noms de la Petite et de la Grande Lance. À gauche s'enfonce une gorge étroite, pittoresque, noire de sapins, la Grande Combe. Bientôt nous dépassâmes les derniers arbres rabougris qui végètent à cette hauteur, et à la région des pâturages succéda la région des roches où la vie végétale et animale continue toutefois à se manifester. Les plantes y sont nombreuses, fortes et belles; de charmants oiseaux, moins farouches que ceux qui habitent les vallées ou les plaines, y chantent en sautillant de bloc en bloc; des papillons y voltigent de fleur en fleur avec une sécurité vraiment superbe. L'homme seul y est rare, mais on s'en console aisément; on en rencontre cependant de distance en distance: ici, un berger provençal qui veille de loin et de haut sur les moutons confiés à sa garde; là, un chasseur de chamois tout occupé à contempler les pointes les plus ardues pour y découvrir le gibier qu'il n'atteindra que dans quatre ou cinq heures; ailleurs, un robuste et brave montagnard, à l'œil vif, au teint basané, au jarret de fer, qui cherche des pierres précieuses ou des herbes médicinales, car la montagne, si pauvre qu'elle paraisse, a ses richesses. Ces déserts de pierres sont possédés par des propriétaires qui en retirent des loyers assez considérables. Au mois d'août 1860, je gravissais, avec un berger provençal, les sentiers ardus et rocheux qui conduisent aux Sept-Laux. Quand nous arrivâmes au premier des lacs, j'aperçus des moutons parqués dans une petite presqu'île. Au signal qu'il donna, les bergers, chargés sous ses ordres de la garde des troupeaux, laissèrent libre l'isthme étroit qu'ils occupaient avec leurs chiens. Les moutons, impatients de liberté, avides surtout de nourriture, se précipitèrent aussitôt sur les rochers où croissaient quelques touffes d'herbes, et se dispersèrent dans toutes les directions. On les comptait au passage pour constater leur nombre, car plus d'un par semaine tombe dans un précipice, où il se tue. De quelque côté que se portassent mes regards, je ne voyais que des pierres, de l'eau, de la neige et des glaces éternelles. Pourtant ce désert nourrissait pendant trois mois de l'été deux mille moutons de la Crau, et il était affermé par bail authentique deux mille cinq cents francs par an, pour une période de six années.

Cependant Marquet s'était baissé, et, ramassant une pierre, il la lança sur un tas déjà considérable d'autres pierres qui s'élevait au fond d'un petit ravin entièrement aride et nu. À la gravité de son maintien, à la solennité de son geste, je compris qu'il venait d'accomplir une sorte d'acte religieux.

«Que faites-vous? lui demandai-je.

—Prenez cette pierre, me répondit-il, en m'en offrant une autre qu'il venait de ramasser, et jetez-la sur ce tas où je viens d'en jeter une; c'est la pierre du Mercier.»

Plus d'une fois dans les Alpes de la Suisse, de la Savoie ou du Tyrol, j'avais été sollicité par mes guides de rendre ainsi les derniers devoirs à quelque victime de la fureur des éléments ou de la perversité des hommes. Cette pratique, aussi touchante dans l'intention qu'absurde dans la forme, ne m'étonna donc pas; je m'empressai de m'y soumettre, et, quand ma pierre se fut arrêtée sur le tas ainsi formé par tous les voyageurs qui avaient avant moi traversé ce passage, je demandai à Marquet quel était le mercier mort au fond de ce ravin solitaire, et comment il avait péri.

«Nul ne le sait, me répondit-il; chacun raconte à ce sujet une histoire différente. Selon les uns, il a été assassiné par des voleurs qui s'emparèrent du petit pécule qu'il rapportait de ses voyages. À en croire les autres, il est mort dans une tourmente de neige.»

Au delà de la pierre du Mercier, le désert devient de plus en plus sauvage. Continuant à monter, on traverse le torrent qui descend du pic de Belledonne, et bientôt, trois heures après avoir quitté Revel, on atteint le lac du Crozet, situé à une hauteur de dix-neuf cent trente-six mètres. Pour ceux qui ne connaissent pas les Alpes de la Suisse, l'aspect de ce lac est saisissant. Ses eaux, qui changent de couleur plusieurs fois par jour ou même par (p. 376) heure, selon l'état du ciel, sont généralement d'un vert noir. Il est encaissé entre des rochers aux teintes sombres que dominent: à gauche en montant, la Grande Lance; à droite, le Colon, dont le sommet a deux mille trois cent quatre-vingt-treize mètres; en face, les rochers de la Praz, qui ressemblent à d'énormes tours. Aucun arbre ne croît dans ce bassin désolé, où l'on trouve souvent de la neige au milieu de l'été. Toutefois les botanistes récoltent des plantes rares entre les blocs de pierre que les avalanches, les pluies et la foudre ont fait rouler des sommités ou des pentes voisines. Au moment où nous longeâmes la rive droite du lac, longue d'environ quatre cents mètres, aucune brise n'agitait la surface de l'eau, calme et sombre comme celle de la mer Morte; mais, quand la tourmente descend de la montagne, elle y soulève des vagues énormes qui si brisent avec une fureur inutile contre leurs digues infranchissables. Heureusement, il ne nous fut pas permis d'assister à ce grand et imposant spectacle, car le beau temps nous était nécessaire pour jouir du splendide panorama que nous promettait le sommet de Belledonne.

À l'extrémité supérieure du lac du Crozet, le sentier que nous avions suivi cesse d'être praticable aux chevaux; il disparaît même entièrement. On passe où l'on veut, c'est-à-dire où l'on peut, en remontant la gorge sauvage au fond de laquelle les eaux des lacs Domeynon se frayent un passage à travers les rochers jusqu'au lac du Crozet. Après trente minutes de marche environ, on découvre sur la droite un vallon élevé (les pâturages de la Praz), souvent visité par les botanistes, qui sont certains d'y trouver un grand nombre de plantes rares. Mais, quand on veut faire l'ascension de Belledonne, il ne faut pas se laisser séduire par les gazons et les fleurs de ces prairies alpestres. On doit, inclinant sur la gauche, s'élever, de rochers en rochers, au haut de la pente escarpée d'où le torrent se précipite en formant une cascade. Cette chute mérite, à un double titre, d'attirer l'attention. Quand il a plu abondamment sur la montagne ou quand le soleil a fait fondre les neiges, elle offre vraiment un bel aspect; en outre ses eaux se divisent: une partie va se jeter dans l'Isère par la Combe de Lancey; l'autre arrose au contraire la vallée de Domène, après avoir formé cette magnifique cascade de l'Oursières que ne manquent pas d'aller admirer tous les baigneurs d'Uriage.

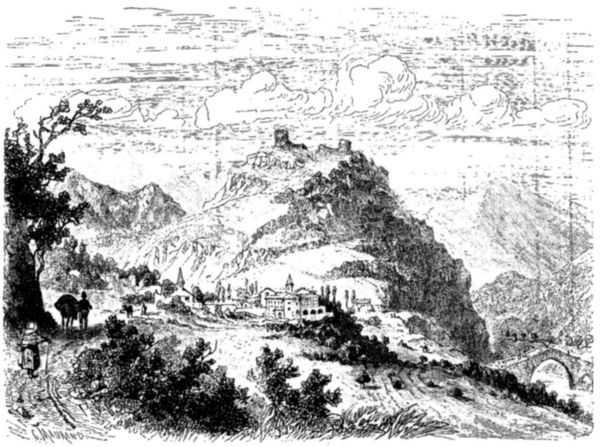

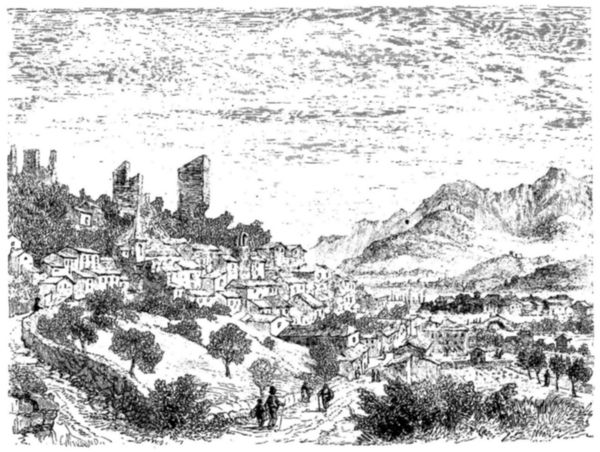

Sainte-Croix et les ruines du Château de Quint.—Dessin de Karl Girardet d'après M. A. Muston.

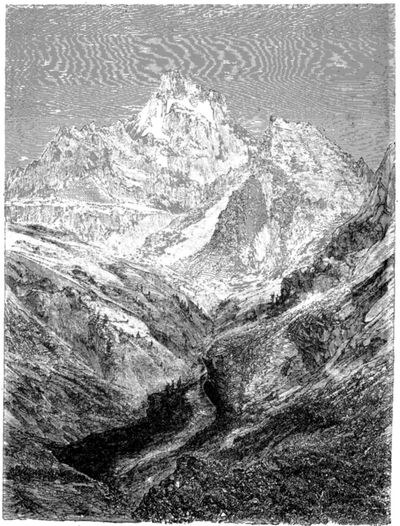

L'escarpement gravi, on se trouve dans un vallon supérieur haut de deux mille deux cent cinquante-trois mètres, et dont le fond est occupé par deux petits lacs, le Petit et le Grand Domeynon. Ces lacs sont souvent gelés, même au milieu de l'été. Des plaques de neige plus ou moins épaisses s'étendent ça et là sur leurs bords, et entre les blocs de roches noirâtres que portent les pentes supérieures. Au nord la Grande Lance dérobe aux Grenoblois (p. 378) la vue de Belledonne; au sud se dresse la Grande Voudène, qui atteint deux mille sept cent quatre-vingt-neuf mètres; au nord-est se montrent, au-dessus d'une muraille presque à pic, couverte de neige et de glace, les trois pics de Belledonne, dont le plus élevé, haut de deux mille neuf cent quatre-vingt-un mètres, est à sept cent vingt-huit mètres au-dessus du grand lac Domeynon. Dès lors on se plaît à contempler cette pointe, longtemps cachée, qu'il faut atteindre; à peine si le sifflement d'une marmotte ou l'apparition soudaine d'un chamois (on en rencontre souvent dans ces parages) parviennent à détourner l'attention: c'est là qu'est le terme de tous les efforts, la récompense de toutes les fatigues, la réalisation de toutes les espérances. Quelques pas encore et nous admirerons le panorama que nous sommes venus chercher si haut, car aucune vapeur ne trouble la sérénité du ciel.

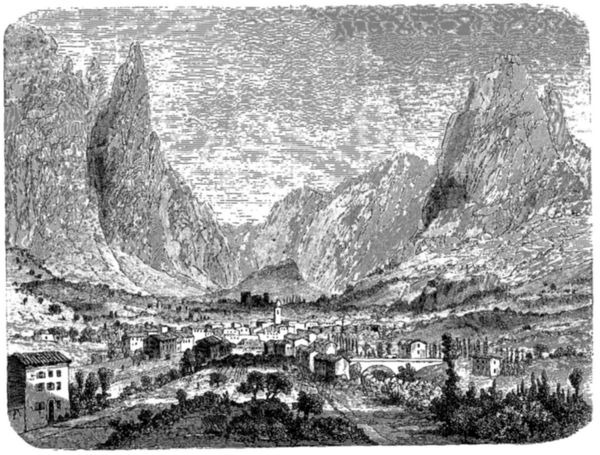

Pic de Saint-Géniz. Pic de Chamaloc. Vallée de Roumeyer. La Dent de Die. Rochers de Glandaz. Plateau de Glandaz.

Die et la vallée de la Roumeyer, vue prise des hauteurs de Saint-Justin.—Dessin de Français d'après M. A. Muston.

Mais ces derniers pas sont plus nombreux qu'on ne le croirait d'abord; ils sont plus pénibles, surtout si l'on suit le chemin que je me suis tracé. Dès que nous eûmes atteint l'extrémité supérieure du vallon de Domeynon, je demandai à Marquet quelle direction il se proposait de prendre. Il me montra de la main les montagnes qui s'élevaient à notre droite et qui paraissaient en effet d'un abord relativement facile.

«Combien de temps nous faudra-t-il, lui dis-je alors, pour arriver au sommet de Belledonne en faisant ce long détour que vous m'indiquez?

—Une heure et demie, me répondit-il.

—C'est bien long. Pourquoi ne monterions-nous pas en suivant la ligne droite?

—La pente est trop roide.»

Il s'agissait en effet de gravir une pente de quarante-cinq degrés environ, recouverte d'une couche épaisse de cette neige grenue et durcie qui n'est plus de la neige à proprement parler, mais qui n'est pas encore de la glace et qu'on appelle dans les Alpes le nevé.

«Essayons.

—Je n'oserais pas y conduire des voyageurs. Ce serait une trop grande responsabilité.

—Si les voyageurs vous y conduisent, les suivrez-vous?

—Peut-être.»

J'avais exploré assez de glaciers dans les Alpes de la Suisse, de la Savoie et du Tyrol pour savoir que je ne courais aucun danger en tentant de gravir cette pente de neige un peu trop roide. Puisque ce n'était pas un glacier, il n'y avait aucune crevasse à redouter. D'ailleurs, avec une pareille inclinaison, les crevasses, étant toujours visibles, sont faciles à éviter. Le seul risque auquel on s'exposait était une chute. Or on peut tomber partout si l'on manque de prudence ou de solidité. Mon parti fut bientôt pris. J'en avertis mon compagnon qui n'hésita pas à me suivre. En me voyant si résolu, Marquet hocha la tête et s'assit sur un bloc de rocher.

Le nevé se trouvait dans d'excellentes conditions; il n'était ni trop dur ni trop ramolli. En y enfonçant quatre ou cinq fois de suite avec vigueur l'extrémité de mon gros soulier ferré, je formais facilement un degré qui offrait toute la solidité désirable. Mon compagnon n'avait qu'à monter cet escalier improvisé que je traçais parfois en zigzag pour diminuer la roideur de la pente. Nous nous élevions rapidement, et déjà nous avions atteint la moitié environ de la rampe, lorsque Marquet se décida à profiter de mon chemin. Il fut bientôt auprès de nous, c'est-à-dire derrière nous. Nous arrivâmes ainsi à la file, non sans fatigue mais sans accident, sur un vaste plateau de nevé en pente douce, d'où une demi-heure nous suffit pour nous élever jusqu'à celui des pics de Belledonne que couronne une croix de bois. Le grand pic, haut de quelques mètres seulement au-dessus du point où nous étions parvenus, est si escarpé qu'aucun être humain n'a pu le gravir.

Quelques nuages avaient malheureusement, pendant la dernière partie de notre ascension, monté du fond des vallées sur un certain nombre de sommités qu'ils nous cachaient. Toutefois le panorama que nous découvrions encore répondait entièrement à nos espérances. J'en connais peu de plus grand, de plus varié, de plus beau. Un pareil tableau ne saurait ni se peindre ni se décrire. Je ne ferai donc pas ici une tentative inutile. J'indiquerai seulement en quelques lignes les points les plus importants ou les plus éloignés qu'embrassaient nos regards.

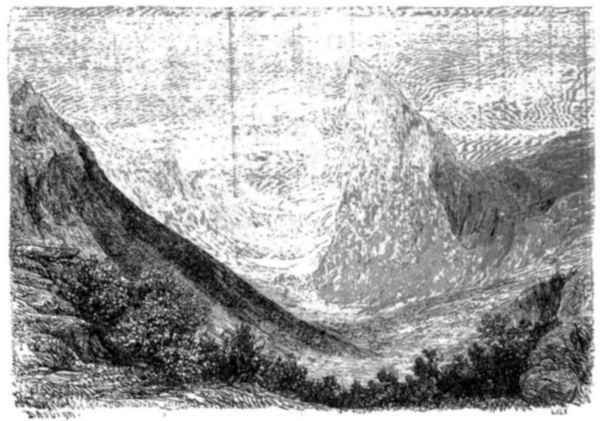

Au-dessous de nous, dans la direction du nord-ouest, s'enfonçait un véritable glacier, aux pentes escarpées, sillonné de crevasses, et descendant jusqu'à un petit lac—le lac blanc—dont les eaux arrosent le sauvage et pittoresque vallon de Mury; puis, au-dessus de la grande vallée du Graisivaudan se redressait avec un élan superbe le curieux massif auquel la Grande Chartreuse a donné son nom. Nous en reconnaissions aisément tous les pics principaux; le Casque de Néron, la Pinéa, Chamechaude, le Grand Som, la Dent de Crolles, le Granier. Entre ces deux dernières montagnes, apparaissait le lac du Bourget, dominé à gauche par la chaîne du Mont-du-Chat, à droite par la Dent de Nivolet et le massif des Beauges. Des brumes nous dérobaient la vue du Jura, de la vallée du Rhône et de Lyon. Mais, à la droite des Beauges le Mont-Blanc, qui nous montrait sa plus haute cime et les Aiguilles Verte et du Dru, cachait dans les nuages ses autres Aiguilles. Les montagnes de la Suisse, du Piémont et de la Savoie comprises entre le Mont-Blanc et les Grandes Rousses étaient trop enveloppées de nuages pour que nous pussions bien distinguer leurs profils, et parvenir à les reconnaître. M. Antonin Macé, qui a été plus heureux que nous[1], croit avoir vu le Mont-Rose et le Saint-Gothard, le Grand Saint-Bernard, le Mont-Iseran, le Petit Saint-Bernard, le Mont-Thabor et le Mont-Cenis. Je serais désolé de le contredire, car il fait autorité. Cependant il m'est difficile d'admettre que, du sommet de Belledonne, on aperçoive le massif du Saint-Gothard. À l'est, au contraire, le ciel était encore libre de nuages. Nous dominions la vallée de l'Eau-d'Olle au fond de laquelle se tapissaient (p. 379) quelques hameaux, et la vallée de l'Oisans; mais, ce que j'admirais surtout, parce que ce grand et magnifique spectacle était complètement inattendu, c'étaient les glaciers des Grandes Rousses qui nous faisaient face quand nous nous retournions du côté de l'est ou du sud-est. Leur étendue m'étonnait; rarement, même en Suisse, j'avais eu sous les yeux une masse aussi imposante de glaciers. Plus au sud, le massif du Pelvoux, non moins richement couvert de neiges et de glaces éternelles, attirait et retenait également notre attention. Enfin, en continuant à nous tourner du sud à l'ouest, nous cherchions et nous parvenions à distinguer, au milieu d'un monde de montagnes inconnues, Taillefer, le Mont-Aurousse, l'Obiou, le Mont-Aiguille à la forme si caractéristique (voir la gravure de la page 380), le Grand Veymont, la Moucherolle, le massif de Saint-Nizier, les chaînes de l'Ardèche, du Vivarais, du Forez....

Oui, l'homme est trop petit, ce spectacle l'écrase;

Il sent, dans les transports de sa première extase,

Sa raison s'égarer.

En vain il veut parler, sa voix tremblante expire;

Ébloui, haletant, il regarde, il admire,

Et se prend à pleurer.

II

Le Dauphiné.

L'ascension de Belledonne est donc, comme le récit qui précède essaye de le prouver, l'une des courses les plus intéressantes que les touristes puissent entreprendre dans toute la chaîne des Alpes. Sans aucun danger, facile même, elle montre les hautes montagnes sous tous leurs aspects, depuis la région des vignes jusqu'à celle des neiges éternelles, avec leurs climats de la Provence et de la Sibérie, leurs cultures aussi variées que leurs climats, leurs forêts d'essences diverses, leurs pâturages d'été, leurs rochers sillonnés par la foudre, leurs torrents impétueux, leurs lacs suspendus au-dessus des abîmes, leurs solitudes glacées. C'est là un tableau complet, d'autant plus admirable qu'un très-petit nombre de pics offrent un panorama aussi étendu et aussi beau. Cependant l'ascension de Belledonne était bien rarement faite à l'époque où je résolus de la tenter; aucun ouvrage publié, soit à Paris, soit dans le Dauphiné, ne la recommandait ou ne l'indiquait, et les voyageurs qui allaient de Grenoble à Chambéry, ignoraient même, en traversant la vallée du Graisivaudan, le nom de cette remarquable montagne; ils couraient où court toujours la foule, qui n'aime pas les aventures nouvelles, aux pics de la Savoie ou de la Suisse, dont la réputation était déjà plus qu'européenne. Depuis 1853, il est vrai, grâce surtout à MM. Maisonville, l'intelligent éditeur de la Revue des Alpes, et Antonin Macé, professeur d'histoire à la faculté des lettres de Grenoble[2], Belledonne, enfin mieux connue, est plus souvent visitée; mais sa renommée n'a guère dépassé les limites de la province dont elle sera toujours l'une des principales merveilles. Le Righi, ou telle autre montagne de la Suisse, est au contraire aussi célèbre sur les bords du Mississippi, de l'Amazone, du Gange ou du Volga, que sur les rives de la Tamise ou de la Seine.

Je visitais un jour l'établissement thermal de la Motte sous la conduite d'un vieux médecin qui se montrait fort peu satisfait des impressions que trahissaient ma physionomie et mon langage. Son mécontentement était tel qu'il était prêt à dépasser les bornes de la politesse.

«Mais enfin, monsieur, me criait-il aux oreilles d'un ton aigre et ironique dont le sens caché ne m'échappait pas, comment voulez-vous juger notre vallée en vous bornant à la traverser? Il faudrait pour la connaître y passer au moins huit jours.... Ce pays-ci, monsieur, ajouta-t-il (en donnant à sa voix un accent qui signifiait, je le compris fort bien: Vous êtes un sot, en trois lettres, mon fils), ce pays-ci est bien plus beau que la Suisse.

—Connaissez-vous la Suisse? lui répondis-je avec le plus grand calme.

—Non, monsieur, mais....»

Il allait continuer, je l'interrompis.

«Il n'y a pas de mais, toute discussion serait inutile entre nous. J'ai fait, moi, de nombreux voyages en Suisse et j'ai sur vous l'immense avantage de juger par comparaison. La Suisse, croyez-moi, est plus belle que votre beau pays.»

Il n'en crut rien; mais, le saluant le plus poliment que je pus, je l'abandonnai à ses folles illusions.

Non, le Dauphiné n'est pas aussi beau que la Suisse, car aucune région du globe ne peut rivaliser avec ce petit coin de terre où la nature semble avoir pris plaisir à réunir toutes ses plus surprenantes beautés, mais le Dauphiné est la plus belle partie de la France; il l'emporte de beaucoup sur le Jura et sur les Pyrénées, il l'emporte même sur l'Auvergne et le Velay qui ont cependant un caractère plus accentué, plus original, plus saisissant. Il possède une grande vallée et des gorges que la Suisse elle-même pourrait lui envier; quelques-uns de ses glaciers étonnent par leur magnificence et par leur étendue les touristes qui reviennent de l'Oberland bernois ou de Chamonix. Si les versants de ses montagnes sont parfois trop arides, trop dépouillés, les forêts qu'ils ont heureusement conservées peuvent encore montrer des arbres merveilleux de force, d'élévation, de couleur; il donne naissance à de grandes rivières dont les affluents forment dans leurs vallées d'admirables cascades; ses eaux minérales guérissent ou soulagent un nombre considérable de maladies; le poisson et le gibier y abondent; son sol recèle des mines qui enrichiront un jour une population plus industrieuse et plus éclairée; ses principales sommités présentent à ceux qui les gravissent d'immenses et splendides panoramas; son ciel a parfois déjà les teintes chaudes de latitudes plus méridionales; enfin sa plus haute cime, voisine du Pelvoux, le point culminant de la France entière, atteint quatre mille cent mètres au-dessus du niveau de la mer.

(p. 380)

Le Mont-Aiguille vu de Clelles.—Dessin de Daubigny d'après M. A. Muston.

Si cette grande et belle province de l'ancienne France, presque rivale de la Suisse et de la Savoie, supérieure à tous égards aux Pyrénées, est beaucoup moins connue et surtout plus rarement visitée, c'est, il faut le dire, la faute de ses habitants. Non-seulement les Dauphinois n'avaient jamais rien su faire, ni livres, ni chemins, pas même des auberges, pour attirer et retenir les étrangers dans leur pays (c'est à peine s'ils ont le sentiment de sa beauté), mais ils ne font même rien pour s'y plaire eux-mêmes. La plupart des familles nobles et riches y habitent des masures à demi ruinées, dont les prétendus parcs ressemblent à des vergers de fermes mal entretenus. Cet abandon, dans lequel on laisse les maisons décorées du nom de châteaux, frappent au premier aspect les observateurs les plus superficiels. Où la propreté la plus vulgaire manque complétement, il serait insensé de chercher le confortable. Les cours, les corridors, les escaliers de la moitié au moins des maisons de Grenoble étaient encore en 1860 des dépôts publics d'immondices. Cet état de choses qui indigne les étrangers, la population ne le voit pas, ne le sent pas; elle s'y est accoutumée. Les habitants des villes, à plus forte raison les paysans, n'ont guère plus de soin de leur personne que de leurs demeures. Il y a sans doute des exceptions, et de nombreuses, mais ces trop justes reproches s'adressent à l'immense majorité. Entrez-vous dans une auberge? vous avez peine, si affamé que vous soyez, à vaincre la répugnance que vous inspirent l'aspect et l'odeur de la salle où l'on vous introduit. Avant la découverte de la poudre insecticide, dont l'inventeur est un Dauphinois, et dont l'usage n'est pas encore assez répandu, tous les lits étaient de véritables ménageries. Montez-vous dans une voiture? les coussins sont déchirés, les vitres cassées, les portières brisées; heureux surtout si vous n'avez pas pris une place de coupé, car trois rustres, puants et grossiers, viennent s'asseoir devant les ouvertures par lesquelles vous espériez admirer le paysage, et, non contents de vous priver d'air et de lumière, vous envoient au visage.... la fumée de leur mauvais tabac. L'incurie des administrations est encore plus inconcevable que l'apathie des habitants; je n'en citerai qu'un exemple; il suffira. À six kilomètres de Grenoble, se trouve, sur la rive gauche de l'Isère, un village qui doit sa réputation aux fromages qu'il ne fabrique pas, et aux curiosités naturelles qu'il a le bonheur de posséder sur son territoire. C'est Sassenage. Ces curiosités vraiment belles,—des Cuves, c'est-à-dire des grottes d'où sort un torrent, des cascades et de beaux points de vue,—y attirent chaque année un grand nombre de Dauphinois et d'étrangers, qui enrichissent, ou du moins qui aident à vivre par leurs dépenses, une partie de la population. Eh bien! le croirait-on? la commune de Sassenage n'a jamais eu l'idée de faire quoi que ce soit dans son intérêt pour faciliter aux visiteurs l'accès des Cuves. Le sentier de la rive droite du Furon est d'une roideur désespérante; celui de la rive gauche devient tellement impraticable (p. 382) que les chèvres hésiteraient à y passer. D'ailleurs, aucun pont ne réunit les deux rives du Furon et du torrent qui sort des Cuves. Des enfants vous apportent, il est vrai, des planches qu'ils jettent devant vous sur les cours d'eau, mais ces planches sont étroites, mal consolidées, humides, glissantes; il est presque dangereux de s'y aventurer. La belle cascade du Furon reste invisible pour ceux qui ne risquent pas leur vie sur le sentier de la rive gauche. Personne à Sassenage n'a eu l'esprit et la prévoyance de couper les branches des arbustes qui la dérobent aux regards. Nulle part, en Europe, on ne trouverait, en vérité, des populations et des administrations plus insouciantes. J'ai raconté, peut-être un peu trop longuement, mon ascension de Belledonne, mais les détails dans lesquels je suis entré avaient pour but de montrer combien il est pénible, impossible même de voyager actuellement encore dans le Dauphiné. En effet, on y manque de livres, de moyens de transport, de guides, d'auberges, de mulets, de provisions, de propreté, en un mot, de tout ce que l'on trouve surabondamment en Suisse, et même dans certaines parties de la Savoie et des Pyrénées.

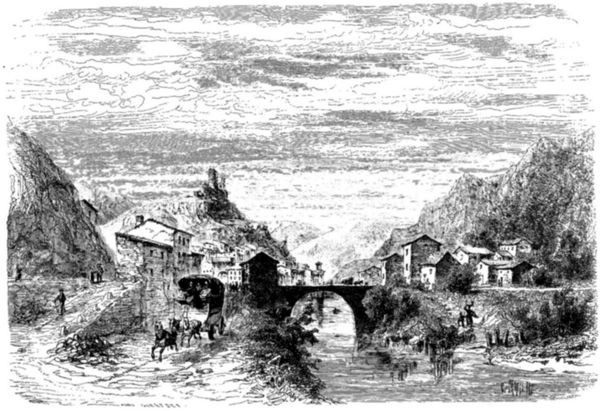

Pontaix.—Dessin de Karl Girardet d'après M. A. Muston.

Les livres ne tarderont pas à venir. Ils sont déjà venus, grâce aux chemins de fer. Les publications à l'usage des voyageurs, si rares autrefois, abondent déjà aujourd'hui. La Revue des Alpes, fondée par M. Maisonville, imprimeur libraire, l'Écho du Dauphiné et du Vivarais, publié par M. Merle, et qui se décidera bientôt à s'occuper des deux belles provinces dont il a pris les noms pour se faire un titre, les excellents itinéraires de M. Antonin Macé[3], les guides aux Sept-Laux et à la Grande Chartreuse de M. Jules Taulier, les travaux géologiques de M. Lory, les remarquables monographies de MM. Aristide Albert et Roussillon sur l'Oisans, ont déjà appelé l'attention publique sur les principales curiosités du Dauphiné. Les belles photographies de M. Baldus, de Paris, et de MM. Muzet et Bajat, de Grenoble, ont produit des résultats aussi heureux pour les contrées qu'elles reproduisent que pour leurs habiles et consciencieux éditeurs. Enfin, en attendant la publication de l'Itinéraire du Dauphiné et des Alpes maritimes, pour lequel je me suis assuré la collaboration de MM. Élisée Reclus et A. Muston, j'ai obtenu de MM. le directeur et les éditeurs du Tour du Monde trois livraisons de cette belle et intéressante publication afin de faire connaître à leurs nombreux abonnés ou souscripteurs les régions les plus rarement explorées ou les moins souvent décrites des départements de l'Isère et de la Drôme.

Toutefois la publicité ne suffira pas pour attirer dans ce beau pays les armées de touristes qui partent chaque année de toutes les capitales du monde civilisé et vont envahir la Savoie, la Suisse, les Pyrénées. Il faut absolument que la population se décide à tenter quelques efforts d'amabilité, de politesse et surtout de propreté en faveur des étrangers. Les dépenses matérielles resteront peut-être improductives pendant une assez longue période, mais peu à peu, les pertes seront couvertes et les bénéfices augmenteront chaque année. Toute la question est là. Les voyageurs s'empresseront d'accourir dans le Dauphiné dès qu'ils seront certains d'y trouver ce qu'ils vont chercher ailleurs: bon souper et bon gîte. Si j'avais eu l'honneur d'être directeur de la compagnie des chemins de fer du Dauphiné, j'aurais immédiatement convoqué tous mes actionnaires et je leur aurais tenu à peu près ce langage: «Messieurs, autorisez-moi à construire à vos frais vingt hôtels modestes, confortables, propres, aux prix modérés, dans vingt localités désignées par une commission spéciale, puis, les constructions achevées, les cuisiniers à leurs fourneaux, les sommeliers à leur poste,—sans habit noir et sans cravate blanche,—j'annoncerai au monde entier cette grande nouvelle par toutes les voies de la publicité, et je vous promets que vos recettes ne tarderont pas à s'augmenter dans une proportion qui vous étonnera.» Et si, au lieu d'être directeur, j'avais eu la chance d'être simplement actionnaire, j'aurais battu des mains à une semblable proposition et voté avec enthousiasme des remercîments au directeur qui aurait eu l'heureuse idée de me la soumettre.

Aujourd'hui rien n'est encore fait, sauf, je le répète, quelques bons livres de MM. Antonin Macé, Lory, Taulier, A. Albert, Roussillon, etc. Les auberges manquent presque partout; les guides sont rares, les voitures publiques impossibles, les chemins souvent impraticables, les habitants peu empressés. Qu'importent cependant toutes ces petites misères de la vie humaine aux touristes qui aiment la grande et belle nature des Alpes, si leur âge et leur santé leur permettent de braver tous les ennuis, de surmonter toutes les difficultés: qu'ils aillent donc visiter le Dauphiné; ils y seront amplement récompensés de leurs privations et de leurs fatigues; ils auront en outre la satisfaction d'y faire de véritables découvertes. Certaines régions de notre belle France n'ont encore été explorées par aucun voyageur, décrites dans aucun livre. Le massif de la Grande Chartreuse lui-même, si rapproché de Grenoble, n'est fréquenté que sur deux ou trois points. Les massifs du Villard-de-Lans, de Belledonne, des Grandes Rousses, du Pelvoux, du Dévoluy, et tant d'autres dont l'énumération serait trop longue, attendent encore leur de Saussure. Je n'ai pas la prétention d'indiquer ici aux voyageurs futurs toutes les vallées, toutes les montagnes, tous les passages du Dauphiné qui me semblent vraiment dignes d'une exploration; je veux seulement, pour piquer leur curiosité, dans leur intérêt, leur montrer, avec l'aide du crayon de M. A. Muston et de nos plus habiles artistes, Français, Karl Girardet, Daubigny, etc., quelques-unes de ses curiosités naturelles les plus pittoresques et les moins connues.

III

Les Goulets.

Du sommet de Belledonne transportons-nous à Pont-en-Royans, à l'entrée des Goulets. La course est un peu (p. 383) longue, mais rien de plus charmant, rien de plus beau même que le pays que l'on parcourt de Grenoble à Pont-en-Royans. Ce pays en effet est la vallée du Graisivaudan. Le chemin de fer vous conduit d'abord à Moirans, où vous prenez une diligence qui, en, quelques heures, vous mène à Saint-Marcelin en suivant, sans la côtoyer toutefois, la rive droite de l'Isère. On peut du reste prendre aussi la route de la rive gauche, non moins pittoresque, non moins intéressante. C'est un enchantement continuel, une succession ininterrompue de paysages toujours divers, le paradis des artistes dauphinois. Plus on descend la vallée de l'Isère, plus la nature change d'aspect et de couleur; il semble que l'on ait franchi les Alpes et que l'on soit déjà parvenu sur le versant italien; on se rapproche sensiblement du Midi. Les montagnes se sont abaissées, il est vrai, mais toutes les teintes de la terre et du ciel sont plus vives, les contrastes entre les rochers et la verdure plus saisissants; si la végétation n'a pas plus de force, elle a évidemment plus d'éclat. Paysagiste, je préférerais le Royannais à la vallée du Graisivaudan. En quelque lieu que l'on se place, on a sous les yeux un tableau trop complet et trop parfait pour qu'on ait besoin d'y modifier un ton ou une ligne.

Pont-en-Royans est un chef-lieu de canton de mille quatre-vingt-douze habitants, situé à trois cents mètres au-dessus de la mer, sur un torrent appelé la Bourne qui descend du Villard-de-Lans par la vallée de la Choranche. Quand je dis sur, c'est pour parler la langue des géographes; cette expression, qui doit se traduire par «au bord de,» manque ici complétement de vérité. Jetez, en effet, les yeux sur le dessin de M. Doré qui reproduit une belle photographie de Baldus (page 373), et vous conviendrez sans peine que au-dessus donnerait une idée plus juste de la position extraordinaire qu'occupe l'ancienne capitale du Royannais. La plupart de ses maisons, soutenues par des échafaudages aussi pittoresques que les constructions, dominent, à une grande élévation, les belles eaux de la Bourne dont les excellentes truites servent trop souvent de régal aux aigles pêcheurs domiciliés dans les rochers voisins. Autrefois l'unique rue de Pont-en-Royans était bordée d'un côté par les habitations ainsi suspendues au-dessus de l'abîme, et de l'autre par le rocher. Peu à peu on a enlevé une partie du rocher, et des maisons se sont bâties sur l'emplacement ainsi conquis à l'aide du pic et de la poudre; d'autres, plus pressées ou plus hardies, ont grimpé sur les terrasses supérieures, s'étageant en amphithéâtre partout où il y avait une place assez large pour les supporter. Bref, il serait difficile de trouver, non-seulement dans le Dauphiné, mais dans toute la France, un lieu plus incommode à habiter. Pourquoi l'a-t-on donc choisi? me demanderez-vous. La solution de ce problème n'est, hélas! que trop facile à trouver: c'est que l'espèce humaine a autant de vices que de vertus. Elle s'est installée, fortifiée dans ce défilé pour se défendre plus facilement contre des attaques injustes ou méritées. Les anciens souverains du Royannais étaient probablement, comme tant d'autres, des brigands de grand chemin qui de temps en temps s'élançaient de leur repaire, aujourd'hui ruiné et presque aussi inaccessible que les aires des aigles, leurs voisins, leurs maîtres ou leurs émules, pour aller piller dans les plaines du Rhône les voyageurs obligés de traverser leur territoire. Au dix-huitième siècle, quand la royauté eut interdit toute déprédation à la noblesse féodale, l'industrie drapière, libre de se développer sans crainte, prit un grand développement à Pont-en-Royans. Toutes les fabriques qui ont fait jadis la prospérité et la gloire de ce bourg ont cessé d'exister; les habitants que n'occupe pas la culture des terres tissent de la soie ou tournent des boules et d'autres objets de bois. La civilisation moderne a pénétré toutefois dans cette gorge sauvage et pittoresque; une partie de la rue est garnie de trottoirs; bientôt même on plantera sur les promenades publiques, à l'instar de Paris, des arbres tout venus, emmaillottés, avec des cuvettes, et qui, après avoir végété deux années, rendront leur dernière sève dans les derniers mois de la troisième année, toujours comme à Paris.

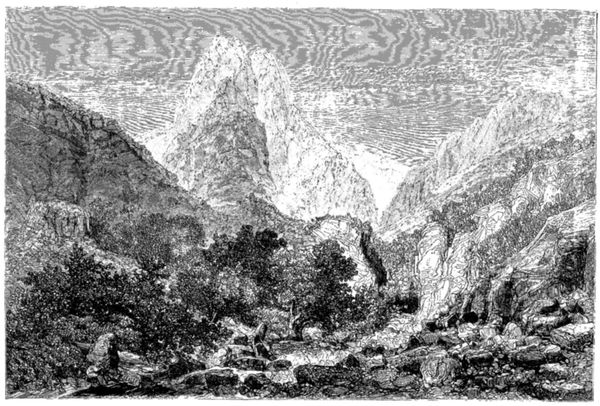

La Bourne, qui passe sous le pont auquel l'ancienne capitale du Royannais a dû la première partie de son nom, descend d'une vallée étroite, rocheuse, pittoresque, bien digne d'une exploration complète; toutefois nous n'y jetterons qu'un coup d'œil en passant; notre but c'est la vallée de la Vernaison, surtout la partie de cette vallée qui se trouve comprise entre les Grands et les Petits Goulets.

La Vernaison prend sa source au sud-est du village du Rousset près du col, haut de huit cent quatre-vingt-onze mètres, auquel ce village a donné son nom, coule du sud au nord, arrose une vallée supérieure longue de seize kilomètres environ, large à peine d'un kilomètre, reçoit au-dessous du village de Tourtres les eaux d'un petit affluent descendu par Saint-Martin de Saint-Julien, et, inclinant au sud-ouest, pénètre dans une montagne calcaire par une fissure étroite et profonde qu'elle a eu la patience de creuser, et où, jusqu'à ces dernières années, elle s'était promis de passer toujours seule. Ce défilé franchi, elle bondit capricieusement dans une petite vallée appelée la vallée des Échevis, et fermée à son extrémité inférieure comme à son extrémité supérieure. Elle a triomphé de ce nouvel obstacle en employant le procédé qui lui avait déjà si bien réussi; elle l'a scié, qu'on me permette cette expression. À peu de distance de ce second défilé, elle se jette dans la Bourne, au-dessus de Pont-en-Royans. Ces deux passages curieux, dont l'entrée était jadis interdite à l'homme, s'appellent les Grands et les Petits Goulets (de goulots). Les deux vallées supérieures de la Vernaison, ainsi que les montagnes qui les dominent, forment la région désignée par les géographes sous le nom de Vercors.

Adolphe Joanne.

(La suite à la prochaine livraison.)

Roumeyer et le mont Glandaz.—Dessin de Français d'après M. A. Muston.

(p. 385)

Entrée de la vallée de Roumeyer.—Dessin de Karl Girardet d'après M. A. Muston.

Le Vercors et le Royannais, distants de dix ou douze kilomètres à peine, ne pouvaient communiquer ensemble que par les montagnes qui les séparaient. Il fallait, parvenu à l'entrée des Grands ou des Petits-Goulets, escalader la montagne de l'Allier, s'élever jusqu'à plus de mille deux cents mètres et redescendre. Le sentier était escarpé, difficile, dangereux même, surtout du côté de Pont-en-Royans, au-dessous du col de Chatelus. On avait dû tailler çà et là des degrés dans les rochers, tant la pente était roide. Chaque année, malgré cette précaution, des mulets tombaient avec leur chargement dans les précipices. L'hiver, les communications devenaient souvent impossibles. Elles étaient en toute saison si lentes, si pénibles, si coûteuses, que le Vercors se dépeuplait; les habitants ne pouvant tirer parti, faute de voies de communication, des richesses naturelles de leur territoire qui se trouvait enfermé de tous côtés entre des montagnes trop difficiles à franchir.

Dès l'année 1829, des ingénieurs avaient conçu le hardi projet d'ouvrir une route de voitures dans ces deux massifs de rochers à travers lesquels la Vernaison avait su se creuser patiemment un passage, dont elle s'était, avec un égoïsme bien digne d'un châtiment exemplaire, réservé la jouissance exclusive. Ces projets, plusieurs fois abandonnés et repris, furent enfin approuvés par l'administration départementale. L'adjudication des travaux eut lieu le 9 septembre 1843, et, en 1851, la Vernaison, justement humiliée, vaincue, punie, vit enfin passer avec elle et au-dessus d'elle, non-seulement des piétons et des mulets, mais des voitures, dans ces deux défilés où elle se riait si orgueilleusement depuis tant de siècles des fatigues et des dépenses qu'occasionnait à la population du (p. 386) Vercors et des Échevis le voyage de Pont-en-Royans. Cette route serait à elle seule une des merveilles du Dauphiné, quand bien même les gorges qu'elle traverse ne mériteraient pas une égale admiration.

Le pont de Pont-en-Royans franchi, on gravit une rue étroite, pittoresque, à l'extrémité supérieure de laquelle on découvre, en se retournant, l'ancienne capitale du Royannais dominée par les ruines de son vieux château. La route redescend alors dans une petite vallée que la Vernaison ravage trop souvent, comme pour donner une dernière preuve de sa force avant de mêler ses eaux à celles de la Bourne. Cette vallée traversée, on en remonte la rive gauche à travers d'agréables vergers, et bientôt on aperçoit en face de soi, au-dessous d'un vaste cirque de montagnes chenues, l'ouverture ou plutôt la sortie des Petits-Goulets qu'on ne tarde pas à atteindre. Le torrent s'élance, en formant une petite cascade, d'une fente étroite entre deux parois de roches calcaires presque perpendiculaires, dont quelques maigres bouquets d'arbustes, venus on ne sait comment sur la pierre, font ressortir les teintes grisâtres. Pour faire passer des voitures dans ce défilé où l'homme n'avait jamais mis le pied, les ingénieurs ont dû employer le pic et la mine, et percer la montagne. Cinq tunnels, longs de soixante-dix mètres, soixante-quinze mètres, vingt-cinq mètres, soixante-quinze mètres et quarante-cinq mètres environ, s'y succèdent à des distances inégales. Dans les intervalles la route est en certains endroits protégée contre les éboulements des parois supérieures par le rocher qui surplombe, taillé en forme de berceau. De ces galeries, on voit, à cent cinquante mètres au-dessous de soi, la Vernaison dont les eaux rapides et écumeuses continuent à creuser leur lit profondément encaissé. Sur la rive opposée se dresse une montagne calcaire, non moins curieuse par ses formes que par sa couleur, et dans laquelle s'ouvre une sorte de grotte naturelle d'une configuration singulière. Au delà du quatrième tunnel on est sorti de la gorge des Petits-Goulets pour entrer dans cette vallée d'Échevis qui, avant le percement de la route actuelle, ne pouvait communiquer que par les montagnes avec les vallées voisines. Ce n'est pas un paradis terrestre assurément; elle est même un peu trop nue; mais, au débouché de ce défilé rocheux, et toujours un peu sombre bien qu'il soit assez large, on revoit déjà avec plaisir le ciel et la verdure. Les premières pentes de la vallée sont couvertes de champs et de vignes, parsemées de mûriers, de châtaigniers et de noyers. On y désirerait plus de gazon et plus d'arbres. Au-dessus des terrains cultivés s'étendent de vastes forêts dominées par des rochers à pic, que couronnent ça et là des bouquets de sapins. L'ensemble est gracieux mais un peu froid.

Après être descendue par une pente douce au bord de la Vernaison, la route traverse ce torrent sur un pont de pierre d'une seule arche, puis monte aux Grands-Goulets le long et au-dessus de la rive droite. La longueur de cette rampe est de cinq mille cinq cents mètres; sa pente moyenne de cinq centimètres par mètre. À quinze minutes du pont se trouvent le presbytère et l'église, entourés de quelques maisons. Les autres habitations de le commune, assez éloignées l'une de l'autre, se cachent sous les arbres à fruits qui les protègent pendant l'été des rayons trop ardents du soleil. Les figues y mûrissent en plein vent et la vigne exposée au midi y produit un vin estimé. En gravissant cette longue rampe, presque toujours tracée en zigzag, on découvre sous tous ses aspects la vallée d'Échevis, dont le calme profond, et l'isolement complet, maintenant plus apparent que réel, font rêver une longue retraite dans ses solitudes les plus boisées avec un petit nombre d'amis préférés.