SOUVENIRS VÉCUS

151e mille

IMPRIMERIES G. MONT-LOUIS

57, Rue Blatin,

57 CLERMONT-FERRAND

|

|

|

madame marguerite |

| Préface | |||

| CHAPITRE | I. | (1-17) | Avant leur premier séjour à l'Hôtel des Marronniers. |

| — | II. | (18-24) | Premier séjour. |

| — | III. | (25-26) | Du premier au second séjour. |

| — | IV. | (27-37) | Second séjour. |

| — | V. | (38-67) | Du second au troisième séjour. |

| — | VI. | (68-73) | Troisième séjour. |

| — | VII. | (74-119) | Du troisième au quatrième séjour. |

| — | VIII. | (120-124) | Quatrième séjour. |

| — | IX. | (125-161) | Du quatrième séjour au voyage de Londres. |

| — | X. | (162) | Portland-Place. |

| — | XI. | (163-176) | Du retour au premier voyage de Jersey. |

| — | XII. | (177) | L'Hôtel de la Pomme-d'Or |

| — | XIII. | (178-201) | Du retour au second voyage de Jersey. |

| — | XIV. | (202) | Saint-Brelade. |

| — | XV. | (203-229) | Leur fin. |

| — | XVI. | (230) | Ixelles. |

Le JOURNAL DE LA BELLE MEUNIèRE, édité en 1895 par E. Dentu, avait été cliché pour faciliter les réimpressions ultérieures, qui se sont succédé au nombre de plus de quarante. Mais la Maison Dentu a cessé d'être et un incendie a détruit son dépôt de formes.

L'auteur, par suite, a pu reprendre toute liberté de procéder à une réédition personnelle.

Il en a profité pour apporter au texte de 1895 d'attentives retouches consistant surtout en coupures. Il a pensé que les souvenirs vécus se rapportant au général Boulanger et à son Amie gagneraient à être dégagés de divers commentaires, de plusieurs menus faits n'intéressant pas directement les personnages principaux du récit, enfin, de nombreux passages consacrés aux polémiques des années 1888 à 1891.

L'auteur n'a pas hésité à alléger ainsi de plus de 150 pages son Journal, afin d'en présenter une édition refondue, réduite et condensée au possible.

Marie QUINTON.

Nice, Novembre 1910.

Qu'on me pardonne de me présenter moi-même sous ce nom de «Belle Meunière». Depuis mon enfance, je n'en connais pas d'autre. Depuis les années ensoleillées où je jouais, fillette, parmi les rochers et les sources de mon adorable vallée de Royat, tout le monde m'appelait ainsi, les compères aux lourds chapeaux de feutre et les commères aux coiffes plissées.

«La Zenta Mounira». Méritai-je mon surnom? J'en serais trop convaincue s'il m'avait plu de prêter l'oreille à tous ceux qui auraient voulu m'en faire compliment. Aujourd'hui, les belles années s'en sont allées, mais mon nom, lui, ne veut pas les rejoindre. Plus je vais, et plus je le sens peser sur moi comme un regret. Rien n'y fera, je dois m'y résigner: il me le faudra porter jusqu'à la fin.

De bonne heure, j'ai pris une habitude que personne ne m'a enseignée: écrire le journal de ma vie. Je lui ai confié, à ce cher journal, et à lui seul, toutes les angoisses ignorées de l'existence d'une pauvre femme qui a beaucoup souffert. Parfois, les choses vécues dégageaient une telle tristesse que le cœur me défaillait de les écrire. Bien des pages sont restées blanches, tant étaient noires les impressions que j'eusse dû tracer dessus.

Cependant, une clarté est venue traverser quelques années de mon existence. Le hasard m'a fait approcher le général Boulanger à l'époque la plus passionnante de sa carrière. J'ai vu de près, comme je crois que personne n'a pu la voir, sa vie intime, toute pleine de l'amour surhumain qui l'a étreinte jusqu'à l'étouffer.

On ne cesse de me dire que ces choses sont devenues de l'histoire et que je n'ai plus le droit de les garder pour moi. C'est bien. Je détache ces pages de mon livre. Les voici:

Royat, Mai 1895.

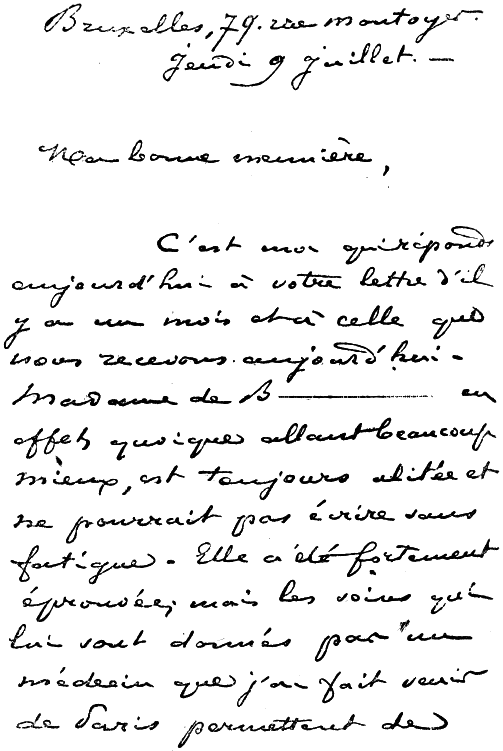

1.—Aujourd'hui Samedi 9 juillet 1887

On ne fait que parler de l'arrivée du général Boulanger, forcé hier soir, à Paris, de s'échapper sur une locomotive pour quitter la gare de Lyon, qu'avait envahie une foule immense, et pour n'être pas emporté, étouffé par le peuple qui l'idolâtre.

Tout le monde est bien fier ici de l'avoir maintenant à Clermont, commandant du 13e corps d'armée. Il va nous rester trois ans et, qui sait, c'est peut-être de Clermont que lui, le brave général Revanche, partira pour la guerre, pour la victoire, pour la reprise des provinces perdues.

C'est demain qu'il doit faire son entrée en ville, à la tête des troupes, et qu'il doit aller au quartier général prendre possession de son commandement.

Demain, il va y avoir un monde fou. Toutes les personnes à qui j'ai causé n'ont qu'un désir, un souhait, un seul but de promenade pour demain: aller voir et acclamer le général Boulanger!

2.—Dimanche 10 juillet.

Est-ce que moi aussi je suis atteinte de ce que notre vieil ami et docteur appelait plaisamment, ces jours-ci, la «Boulangite»? Dès mon lever, j'étais sur des charbons ardents; enfin, l'heure approche, je prends mes gants, mon manteau et, au premier moment favorable, je m'échappe, je descends sur Clermont en courant comme je ne l'ai plus fait depuis que j'étais toute fillette!

Pourvu que je n'arrive pas trop tard! Je cours, je cours, je n'ai plus de souffle. Tout le long de la route, une foule de plus en plus compacte se porte vers Clermont.

Bientôt, on ne peut plus avancer qu'au pas, et il me faut faire des prodiges de souplesse pour me glisser à travers tous ces hommes pressés les uns contre les autres.

J'arrive, luttant pied à pied, jusqu'à l'octroi. Mais là, impossible de faire un pas de plus. à partir de ce point jusqu'à la place de Jaude, ce n'est plus qu'une mer humaine. Tout Royat, tout Clermont, tout le département du Puy-de-Dôme,—toute l'Auvergne est là à l'attendre.

J'entends des patois, j'aperçois des coiffes qui viennent d'au moins quinze à vingt lieues à la ronde.

Un vieux paysan, placé près de moi, déclare qu'il n'a jamais vu telle affluence, même au temps où l'Empereur est venu dans le pays. Il paraìt que, passé la place de Jaude, la foule est encore plus immense sur tout le trajet, jusque bien au delà du quartier général.

Le temps est magnifique, le ciel tout bleu, tout ensoleillé. La gaìté de la nature se reflète dans la foule. Personne n'est dans son état normal, on est enfiévré, on palpite. à tout moment éclatent, répétés par des milliers de poitrines, les refrains d'En revenant d'la Revue. Et quand on arrive aux mots:

«Moi, je n'faisais qu'admirer

Le brav' général Boulanger!»

un seul cri s'échappe de toutes les bouches: «Vive Boulanger!»

Tout à coup, des sonneries de clairon parviennent jusqu'à nous, suivies du bruit, lointain d'abord, puis de plus en plus proche, des tambours qui battent aux champs. Et, au même instant, au milieu du silence absolu qui vient de se faire, les musiques des régiments entonnent la Marseillaise.

Ainsi que tous en ce moment, je penche la tête et je fixe les yeux dans la direction de Chamalières, d'où va déboucher le cortège. Une poussée se produit vers le cordon de troupes qui fait la haie et m'empêche, pendant un moment, de voir. Mais je m'accroche, je me hisse sur les épaules de ceux qui sont devant moi et, maintenant, je vois très bien. Toute la largeur de la route est prise par une armée d'officiers de toutes armes, chevauchant en grande tenue. Leurs uniformes scintillent comme s'ils étaient pailletés d'or. Plus près, plusieurs généraux à culottes blanches et coiffés d'un bicorne à plumes noires; enfin, à quelques mètres seulement de moi, très droit sur un superbe cheval noir, le grand cordon rouge entourant le torse, la poitrine constellée de décorations, le bicorne étincelant sous la plume blanche, c'est Lui!

C'est bien Lui, tel que le représentent les images qui ornent jusqu'aux plus humbles de nos chaumières, Lui, le jeune général à la barbe blonde, aux yeux gris d'acier, au profil si puissamment beau! Je le fixe de toute la force de mon regard et, alors, une chose m'a frappée. Sur ce visage de l'homme adoré des foules, en cette minute de triomphe où tout un pays de France l'acclamait, il y avait une expression de tristesse infinie! Je n'ai pas pu me tromper: ses yeux, un instant, se sont abaissés de mon côté; et ces yeux étaient infiniment mornes, et la face tout entière était pâle, assombrie. Je voulus m'en assurer encore, mais, déjà, il m'avait dépassée, tandis que le cri populaire, jusque-là retenu dans toutes les poitrines, ébranlait de nouveau l'espace de son nom.

Je suis remontée à Royat, parmi la foule qui se dispersait. Toutes les impressions de ces minutes inoubliables se pressaient en tumulte dans mon cerveau. Mais la dernière, celle de sa tristesse à Lui au moment de notre enthousiasme à tous, celle-là dominait toutes les autres.

4.—Mercredi 13 juillet.

Demain, jour de la Fête Nationale, les troupes seront passées en revue par le général Boulanger, sur la place de Jaude. Je le reverrai donc,—car je veux le revoir, pour bien lire sur son visage...

5.—Jeudi 14 juillet.

La revue s'est faite, mais Il n'y était pas. C'est un général à plume noire qui commandait. La foule était plus grande encore que ce dimanche, et cela a été pour tous une immense déception.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

13.—Lundi 10 octobre.

Nous prenons nos quartiers d'hiver, car, décidément, la saison et l'arrière-saison sont bien finies. Je congédie pour le 15 les extras que j'avais encore retenus à mon service passé le 1er octobre.

J'ai fait fermer la plupart des locaux, j'ai réduit au strict minimum les fournitures qu'on m'apporte tous les jours. Nous allons passer maintenant au travaux d'hiver, à commencer par les soins à donner au vin nouveau.

14.—Jeudi 13 octobre.

Que vient-on de m'apprendre? Le général Boulanger mis aux arrêts de rigueur pendant trente jours pour avoir flétri les scandales dont le flot boueux monte sans cesse.

16.—Samedi 22 octobre.

Ce soir sont venus dìner deux messieurs, visiblement des officiers en civil, le plus âgé grand, très brun, fortement charpenté, grosse moustache noire, l'autre de taille plutôt petite, cheveux blonds, mince moustache blonde, une tête de vrai gentleman, toute fine et distinguée.

Les voilà installés. Mon rôle est terminé pour l'instant, et je leur tire ma révérence, me promettant simplement d'aller les reconduire lorsqu'ils s'en iront, afin de leur poser la question traditionnelle: «Avez-vous été satisfaits, Messieurs?»

Mais ce sont eux qui me font appeler. Ils en étaient au dessert. Le plus âgé prend la parole, me complimente sur le dìner, puis me demande s'il m'est possible de recevoir des pensionnaires dans le courant du mois et quels appartements je pourrais leur donner?

Je prends aussitôt une lampe et les invite à me suivre. Nous montons au premier étage. Je leur fais voir les deux chambres à coucher et la salle à manger qui s'y trouvent. Ils les examinent avec le plus grand soin, les parcourent en tous sens, se rendent minutieusement compte de la distribution, se font ouvrir les fenêtres, m'interrogent sur mille détails, enfin, se déclarent satisfaits de cet appartement, pourvu que je transforme l'une des deux chambres à coucher en un cabinet de toilette des plus confortables. Ils me laissent deux jours pour tout mettre en état.

Nous redescendons, et ils sont sur le point de franchir le seuil de la maison, quand, tout à coup, ils reviennent vers moi avec l'air d'avoir oublié quelque chose. Ils se regardent un moment, comme s'ils se demandaient qui parlerait le premier. Je les regarde de mon côté et nous restons ainsi une bonne minute. Enfin, le plus âgé se décide et me dit à voix basse: «Nous aurions encore quelque chose à vous demander, tout à fait en particulier.»

Sans un mot, je les ramène dans leur salle à manger, et, la porte refermée, je leur fais signe de s'expliquer.

«Ce que nous avons à vous demander, continue le même, est une faveur exceptionnelle... Voici: nos amis, qui doivent arriver chez vous après-demain soir, tiennent à prendre les plus grandes précautions pour n'être pas reconnus... Sans doute s'en exagèrent-ils la nécessité: mais, puisqu'ils y attachent une telle importance, il faut, Madame, que vous fassiez en sorte que personne, entendez-vous, personne, ne puisse se douter de leur présence ici... Il faudrait donc que personne, même de vos gens de service, ne puisse pénétrer dans l'escalier et dans les couloirs pendant tout le temps qu'ils passeront ici... Il faudrait, en un mot, et c'est la faveur que nous vous demandons, que nos amis soient servis exclusivement par vous...»

La demande m'a tellement surprise, c'était pour moi chose si nouvelle, que je suis restée un bon moment sans répondre. Ils ont insisté tous deux:

«Nous vous le demandons instamment, Madame...»

Alors, je leur ait dit: «Oui», et ils sont partis. De la part de qui venaient-ils? Quel est ce couple mystérieux que ma maison devra cacher aux yeux du monde?

17.—Dimanche 23 octobre.

J'ai longuement réfléchi aux dispositions à prendre pour bien recevoir le couple annoncé avec tant de mystère par ces deux officiers en civil et surtout pour qu'il se sente en pleine sécurité. Il m'est venu subitement une réflexion singulière: ce visiteur, qui a tant intérêt à ce que personne au monde ne puisse soupçonner sa présence sous mon toit, ne serait-ce pas le fameux commandant en chef du 13e corps, le général Boulanger lui-même?

Je me suis dit aussitôt que c'était impossible, puisque les arrêts de rigueur ont transformé sa résidence de Clermont en une prison dont il lui est interdit de sortir avant le mois prochain. Mais, j'ai beau me répéter encore que cela n'est pas, il y a une idée fixe qui me hante en m'affirmant le contraire.

Décidément, la boulangite me tourne la tête! Elle me fait voir du Boulanger un peu partout.

Du moins, mon idée fixe ne sera-t-elle pas pour faire du tort au couple attendu demain. Dans l'incertitude, je soigne l'installation de leur logement comme je ne l'ai jamais fait de ma vie. à défaut des dorures de nos grands hôtels de Royat, je veux qu'ils trouvent chez moi un nid tout plein de gaìté, de lumière et de fleurs.

J'ai levé, dès ce matin, une grosse difficulté qui m'inquiétait un peu. J'ai fait comprendre à ma vieille mère et à ma bonne sœur qu'il fallait s'effacer, s'en remettre entièrement à moi, me laisser maìtresse absolue d'agir comme les circonstances le commandaient. Les excellentes femmes m'aiment tant et me portent une confiance tellement illimitée qu'elles n'ont pas fait une objection. Elles vont s'installer dans une autre aile de la maison et me laisseront toute seule ici, dans une chambre située au-dessus de l'appartement du couple. Ma vieille servante Françoise, mise au courant à son tour, me secondera avec la plus entière discrétion.

Ce soir, sont venus dìner des journalistes et des messieurs du Conseil municipal de Clermont. Naturellement, on n'a parlé que de deux choses: des scandales des décorations et des arrêts du général Boulanger.

«Rester un mois chez soi, a dit un de ces messieurs, la belle affaire, vraiment, et la grande privation, quand on est bien portant, confortablement installé, doté d'une bonne cuisine et qu'on a, par-dessus le marché, sa femme près de soi...»

«Oh! quant à ce dernier point, a dit un autre, autant ne pas en parler. On sait parfaitement que Mme Boulanger est une très digne et respectable dame, mais qu'elle n'est plus une épouse pour le général.»

Cette opinion a surpris la plupart des assistants. Une discussion s'est engagée. Les uns soutenaient que le général était excellent père de famille, époux modèle, à quoi les autres ont répondu que le général était un «cascadeur», qu'il ne s'en cachait guère, du reste, et qu'on l'avait assez vu avec la «dame blonde»...

à ce moment précis, Françoise est venue me réclamer. Je l'ai envoyée au diable.

«Oui, Messieurs, disait l'un des journalistes, la petite dame blonde qu'on a tant de fois aperçue traversant avec lui le Bois de Boulogne en coupé fermé... Elle a beau mettre d'épaisses voilettes, on a tout de même fini par démasquer son incognito...»

«Son nom! son nom!» se sont-ils tous écriés.

«Eh bien! Messieurs, c'est tout simplement Mlle R..., de la Comédie-Française, la toujours jeune et mignonne ingénue!»

Françoise me rappelait, je me suis enfuie.

Une actrice!

18.—Lundi 24 octobre.

3 heures de l'après-midi

Ce matin, je suis descendue à Clermont pour me procurer des plantes et des fleurs. Je suis entrée chez le plus grand photographe, et j'ai demandé le portrait de Mlle R..., de la Comédie-Française. Je l'ai là sous les yeux. Ce n'est pas une véritable beauté, mais on n'est pas plus mignonne, plus délicate. Et quelle expression de finesse dans ce regard, dans ce sourire!... Sera-ce elle?

J'aime mieux penser à autre chose. Je suis heureuse de jeter ces notes, en attendant qu'approche l'heure où se résoudra l'énigme: dans trois heures d'ici, à six heures! Si je ne me donnais pas cette distraction, je mourrais d'impatience!

Voyons, je vais faire le «voyage autour de ma chambre», décrire l'appartement, maintenant tout prêt.

Il occupe le premier étage, au haut de l'escalier qui commence à la petite porte donnant sur le chemin de la Grotte de Royat. Un couloir sur lequel débouchent trois pièces: à gauche, la chambre à coucher; à droite, le cabinet de toilette; à droite, tout au fond, la salle à manger. On ne peut arriver à celle-ci que par le couloir, mais on peut passer de la chambre à coucher dans le cabinet de toilette directement, en traversant seulement une petite pièce intermédiaire, pratiquée aux dépens du cabinet de toilette par une cloison posée après coup.

La salle à manger a trois fenêtres, dont deux donnant sur la terrasse de l'hôtel et la troisième sur la route de la Vallée. à part le buffet, le dressoir, la table, les fauteuils en chêne, j'y ai fait placer, à tout hasard, un piano.

La fenêtre du cabinet de toilette et celle de la petite pièce intermédiaire donnent toutes deux sur la vallée de Royat elle-même, sur la gentille Tiretaine qui ruisselle et serpente au fond du ravin. La chambre à coucher a deux fenêtres, l'une s'ouvrant sur la vallée, l'autre lui faisant vis-à-vis et donnant sur le chemin de la Grotte.

Leur plaira-t-elle? Si non, ce ne sera pas de ma faute, car, toute l'ingéniosité dont je puis disposer, je l'ai employée à la rendre coquette et avenante. De toutes parts, j'ai placé des fleurs: ici des roses tout épanouies, là des œillets sur le point de s'ouvrir.

Les rideaux du lit et des croisées sont en guipure crème doublée de satin rose. Les tentures sont en une étoffe qui n'a pas grande valeur, mais qui en prend sous la lumière, car elle est entre-semée de paillettes d'or. J'ai répandu la lumière à profusion, tout en ne lui laissant aucune crudité. J'ai suspendu au plafond une lampe à trois becs, surmontée d'un abat-jour rose que j'ai été longue à trouver. Sachant que les Parisiennes aiment à se coiffer, tout en causant, dans leur chambre, j'ai installé une table de toilette, aux deux côtés de laquelle j'ai appliqué deux lampes ayant pour verres deux tulipes roses. Sur la cheminée, j'ai mis deux candélabres à six branches. Il y avait une pendule au milieu, mais je l'ai remplacée par des fleurs. Son tic-tac aurait pu incommoder. Les Parisiennes sont si nerveuses!

Dans l'âtre flambe, depuis ce matin; un bon feu de bois.

5 heures

Je me suis interrompue pour descendre à la cuisine, puis placer une lumière dans l'escalier. J'ai mis simplement une petite veilleuse, qui jette une clarté tout juste suffisante pour distinguer les marches. J'ai poussé la porte donnant sur le chemin de la Grotte, la laissant à peine entrebâillée. Il fait, dehors, un temps épouvantable, une vraie tempête. Le vent hurle avec fureur.

Je suis remontée glacée, à travers l'escalier sombre, et je me suis sentie aveuglée, étourdie, en me trouvant dans cette chambre tiède, parfumée et toute éblouissante de lumière.

Au dernier moment, je viens de me rappeler un détail. Avec tant de lumières à l'intérieur, les volets à claire-voie des fenêtres ne peuvent pas suffire. Il ne faut même pas qu'on devine, au dehors, que la chambre est éclairée. Vite, j'ai saisi des tapis de table doublés de satinette, et je les ai interposés entre la vitre et le volet. Maintenant, que l'on observe les fenêtres tant qu'on voudra, impossible d'apercevoir le moindre filet de lumière.

L'heure approche. Le cœur me bat à tout rompre, d'un tic-tac que je n'ai jamais encore senti si violent ni si précipité. Je ne tiens plus en place. Dieu, que c'est long!

minuit

Vais-je me retrouver dans tout ce qui vient de se passer? Il y a eu des moments où j'ai cru que ma pauvre tête allait éclater, tant j'ai éprouvé d'émotions diverses. En cet instant même, elle me fait mal comme si elle avait reçu des coups de marteau.

Quand six heures ont sonné, je me suis mise à écouter les bruits du dehors, afin de guetter la voiture, et, dès qu'elle approcherait, de la faire avancer tout contre le pas de la porte, de manière à ce qu'il n'y eût même pas à mettre pied à terre sur la chaussée. Je n'entendais rien que le bourdonnement de mes oreilles...

Six heures un quart. Mille suppositions contradictoires se pressaient en tumulte dans mon esprit. Viendront-ils? Est-ce Lui? Arrive-t-elle de Paris? Le mauvais temps ne les arrêterait-il pas? Quel est l'empêchement?...

Tout à coup, j'entends la porte du dehors s'ouvrir très doucement, et des pas étouffés qui montent l'escalier. Je m'avance sur le palier. Une femme voilée passe devant moi, suivie d'un homme qui tient à la main deux grosses valises. Il me les tend sans mot dire et je les porte dans le cabinet de toilette l'une après l'autre, car elles sont bien lourdes.

Ils sont entrés droit dans la chambre à coucher. J'y vais à mon tour. Tout éblouie, je ne vois d'abord rien que deux vagues silhouettes.

Je débarrasse de son manteau,—un lourd manteau de loutre,—la dame, qui se laisse faire sans se retourner. Puis, prenant mon courage à deux mains, je lève les yeux...

Déception! Ce n'est pas Lui! C'est un homme de haute taille, aux yeux noirs, avec une longue barbe brune.

J'étais désespérée et furieuse contre moi-même de m'être monté l'imagination par un tout autre mirage. Je regrettais amèrement d'avoir promis de servir en personne ces gens-là, ces étrangers. J'en avais du dépit jusqu'à vouloir rompre ma promesse immédiatement.

J'en étais là de mes réflexions, et je me tenais sur le palier, quand j'ai vu le monsieur sortir de la chambre et prendre la rampe de l'escalier. M'apercevant, il s'est avancé vers moi, et m'a dit en chuchotant: «Vous allez laisser, jusqu'à neuf heures, la porte d'en bas entr'ouverte comme je l'ai trouvée, et vous tâcherez qu'il y ait dans l'escalier moins de lumière encore, si possible.» Il est parti sans ajouter un mot.

Du même coup, un poids écrasant me tombait de la poitrine. Cet homme parti, un autre allait donc venir?

Mais qui? qui?? Et l'idée fixe me reprenait, me murmurait à l'oreille son nom à Lui...

Un détail m'apparaissait maintenant très clair: sans aucun doute, l'homme qui venait de partir ne faisait qu'un avec le plus grand des deux officiers qui avaient dìné ici avant-hier. Je ne sais quoi, une inflexion de voix ou un geste me l'avait fait reconnaìtre sous sa barbe noire dont, avant-hier, il n'y avait pas trace. Pourquoi cette fausse barbe? Lequel des deux amants qui allaient ici se rejoindre avait-il besoin de tout ce mystère, digne d'un secret d'État?

Toute préoccupée, j'avais pris la veilleuse et je l'avais montée trois marches plus haut; l'escalier se trouvait ainsi plongé dans une obscurité presque complète.

Un coup de sonnette me fit tressaillir. Il venait de la chambre d'en haut. Il me rappelait brusquement à la réalité. J'avais tout à fait oublié qu'il y avait là-haut une femme.

Je monte en toute hâte, je frappe. Une voix argentine me répond: «Entrez!» J'entre et je me trouve en présence de cette femme et, du premier coup d'œil, je vois que, ce n'est pas l'actrice dont j'ai regardé le portrait.

Certes, ce n'est ni cette actrice, ni une autre. L'expression du visage, infiniment douce, très simple, presque virginale et un peu grave en même temps, révèle, sans hésitation possible, la femme d'intérieur qui n'a jamais eu à affronter le public. Quant à l'apparition tout entière, elle est empreinte d'une telle distinction que je me sens aussitôt en présence d'une grande, d'une très grande dame.

Me faisant signe d'approcher, elle me sourit et me donne en mains deux petites clefs: «Je vous prie de défaire les deux valises», dit-elle.

Je cours au cabinet de toilette, je les ouvre: un parfum délicieux s'en échappe. Je me mets à les vider, j'en retire une quantité incroyable de linge fin, d'objets de toilette, de vêtements, de falbalas comprimés au possible là-dedans.

Pendant qu'agenouillée à terre je me livre à ce travail, avec une maladresse que mon énervement ne fait qu'accroìtre, la belle dame passe et repasse, cherche parmi les objets, prend avec elle diverses choses.

Le déballage terminé, je m'occupe de ranger tout cela dans les armoires. Puis, je ne sais plus trop que devenir de ma personne. Faut-il rester? faut-il me retirer? Je n'ai jamais été aux ordres de personne, et mon nouveau métier de femme de chambre me rend toute perplexe.

La même voix argentine se fait entendre à nouveau: «Voulez-vous venir un instant?...»

Je pénètre dans la chambre. Elle est assise à sa toilette, en élégant peignoir blanc, ses cheveux blonds à moitié dénoués. Elle me montre d'un geste les vêtements de ville qu'elle vient d'ôter, manteau de loutre, chapeau garni de loutre aussi, robe de voyage en drap capucin soutachée de noir. Je les emporte dans la pièce à côté.

Je revins vers elle dans l'intention de me retirer, mais elle m'arrête d'un signe de main, me regarde en souriant très doucement, puis me dit: «Nous allons donc vivre avec vous, chez vous, près de vous pendant quelques jours... Plus tard, vous apprendrez à nous connaìtre. Vous saurez qui nous sommes. Aujourd'hui, vous ne devez voir en nous que des inconnus... Eh bien! malgré le mystère qui doit nous entourer, je veux vous dire une chose qui pourra vous paraìtre étrange,—mais croyez surtout que je ne la prodigue pas... Nous sommes venus vers vous parce que nous savons qui vous êtes. Ce que je viens de voir de vous me confirme que nous ne nous sommes pas trompés...»

L'expression de ses traits était devenue plus grave pendant qu'elle parlait ainsi. Alors, elle se remit subitement à sourire, me fixa bien en face de ses yeux bruns clairs, et, me tendant la main, me dit très doucement: «Voulez-vous être mon amie?»

J'étais toute surprise et émue par la manière infiniment délicate dont elle venait de me parler.

Sans trouver d'autre réponse, je baisai sa main et je me retirai.

J'allais et venais dans ma maison, me répétant sans cesse: «Quelle femme exquise!» quand un nouveau coup de sonnette m'a rappelée près d'elle.

En ouvrant la porte, je fus éblouie par le spectacle qui s'offrait à mes yeux. Elle se tenait debout, au milieu de la chambre, en grande toilette de soirée satin lilas, recouverte de dentelles noires. Le corsage, très décolleté, laissait à nu son cou, ses épaules, ses bras. Des diamants resplendissaient de toutes parts. Une aigrette scintillait dans sa chevelure blonde d'or. Elle était féerique à voir.

Jamais je n'avais vu d'apparition aussi harmonieusement belle. Les nuances des étoffes et l'éclat des bijoux s'accordaient merveilleusement avec la blancheur mate des chairs. Une rose thé était fixée au corsage et un œillet rouge dans les cheveux.

Elle souriait à mon admiration muette. J'ai fini par laisser échapper ce cri: «Dieu, Madame, que vous êtes belle!»

«IL faut être belle pour celui qu'on aime», a-t-elle répondu. Puis elle m'a demandé de lui apporter l'indication exacte de tous les départs de courriers pour Paris, et elle s'est mise à écrire une lettre.

Pendant ce temps, je suis allée à la salle à manger préparer le couvert. Neuf heures ont sonné. La tempête du dehors redoublait de violence. Un chien du voisinage hurlait désespérément.

J'étais énervée au plus haut degré, quand j'entends de nouveau la porte d'en bas s'entr'ouvrir. Je cours vers l'escalier où vient de s'engouffrer une rafale qui menace d'éteindre la veilleuse. J'aperçois deux silhouettes d'hommes barbus arrêtés au bas des marches et prêtant l'oreille du côté de la route. Au bout de quelques moments, le plus grand de ces hommes prend des mains de l'autre une valise que celui-ci portait, et lui dit à voix très basse: «à demain, neuf heures.» L'autre s'échappe aussitôt par la porte, qu'il referme après lui, tandis que le premier se met à monter.

Je descends vers lui, il m'entrevoit, je prends la valise qu'il me tend. Je remonte, il me suit. Je frappe doucement. La voix argentine répond. J'ouvre...

Au même instant, l'homme qui me suivait se précipite dans la chambre, et deux cris, deux cris inoubliables, se croisent:

«Marguerite!»

«Georges!»

Il s'est jeté dans ses bras, il la serre à la broyer, il la couvre de baisers avec une impétuosité sans nom. Elle veut parler, il lui ferme la bouche de ses lèvres, et il l'embrasse avec furie, sur les cheveux, le front, les yeux, le cou, les épaules, les bras, les mains, partout où sa bouche rencontre la chair de sa bien-aimée.

C'est une scène indescriptible de félicité, de délire, de bonheur surhumain.

Je me retire, complètement étourdie de ce que je viens de voir. La violence de cet amour surpasse tout ce que je pouvais imaginer. Et l'homme qui aime ainsi, c'est Lui, l'idole des foules, c'est le général Boulanger!

Maintenant que j'en ai la certitude, mon cœur se gonfle d'orgueil et de joie. Lui, sous mon toit! Lui, confié à ma garde!

Dois-je lui montrer que je l'ai reconnu, ou faut-il, au contraire, que je fasse celle qui ne sait pas? Dois-je, lorsqu'il sonnera, l'aborder en disant: «Mon général?»

Je discute avec moi-même, et je décide que non. Ils ne me connaissent pas encore, il faut leur laisser le temps de m'accorder leur confiance jusqu'à me révéler ce qu'ils croient être un secret pour moi. Il faut qu'ils se croient ignorés pour être complètement tranquilles et heureux.

Justement, on sonne. Il y a une heure environ que je les ai laissés. Je monte et les trouve debout, étroitement enlacés l'un à l'autre.

«Pouvons-nous dìner?» me demande-t-il par-dessus la blanche épaule de son adorée. Et moi de répondre: «Oui, Monsieur.»

à ces mots, ils s'embrassent comme si ce «Oui, Monsieur», les comblait de joie.

Quand ils sont passés dans la salle à manger, je puis les observer à mon aise. Le général ne porte pas plus que la quarantaine. Les cheveux, châtains clairs et nullement blonds d'or comme sur les images d'Epinal, sont taillés ras en arrière et laissés plus longs en avant. Ils sont très fournis et très fins. Une raie les sépare un peu de côté et les relève légèrement à gauche. La barbe, coupée en pointe, possède une nuance à peine plus claire. L'ensemble de la figure est volontaire et martial. Le torse paraìt plus haut et plus large que ne le comporterait la taille, plutôt moyenne. Le vêtement est très simple: une jaquette bleue sombre et un pantalon à raies. La cravate, adaptée au col rabattu, porte comme épingle un œillet en rubis orné d'un diamant.

Mais, ce qui achève de rendre cette physionomie inoubliable, ce sont les yeux, des yeux d'un bleu intense, profondément enfoncés dans le creux que laisse la proéminence des sourcils,—des yeux toujours grands ouverts et fixes, tantôt pénétrants ainsi que des lames d'acier, tantôt inexpressifs et vides comme s'ils étaient de cristal, tantôt, sous les sourcils froncés, lançant des éclairs, tantôt devenant infiniment caressants dès qu'ils se posent sur Elle.

Et ils ne cessent de se poser sur Elle, pendant qu'il lui parle d'une voix grave, sonore, point du tout cassante comme chez les militaires, et qu'il tamise encore en lui parlant. Le geste est sobre, le jeu de physionomie presque nul, mais le rire est celui d'un jeune homme tout plein du bonheur de vivre.

Tout en m'occupant de les servir, alors qu'ils s'occupent fort peu de manger, j'entends une partie des propos qu'il lui tient: «Ma Marguerite, si tu savais... J'ai tant souffert... loin de toi... Toi aussi? Non, je t'en supplie, ne me le dis pas! Laisse-moi croire que j'ai été seul à souffrir, que toi tu as été épargnée, que tu t'es endormie pour ne te réveiller qu'en ce moment, et que, pendant toute notre séparation, tu n'as fait qu'un seul et beau rêve... Laisse-moi tout ce qui est torture, douleur, chagrin: tu sais que je suis fort... Oui, mais une attente d'une heure encore, et je serais devenu fou! Il aurait peut-être été prudent que je ne sorte qu'une heure plus tard, mais je sentais bouillonner dans mon cerveau une telle chaleur que j'en étais effrayé... J'ai été sur le point de sauter du second étage plutôt que de descendre l'échelle posée contre le mur...»

Pendant qu'il parlait avec une passion inouïe, pendant que ses yeux jetaient des étincelles, Elle, plus calme, un peu maternelle, le grondait doucement: «Georges, Georges, soyez sage... Ne parlez plus de cela... Plus un mot, je vous en prie, de tout ce qui n'est pas notre amour...»

Au dessert, je me suis retirée, sans même leur dire bonsoir.

Les voilà donc au comble du bonheur pendant que j'écris ces lignes, dans ma chambrette située juste au-dessus de leur nid.

19.—Mardi 25 octobre.

Ma mère et ma sœur m'ont demandé ce matin si les voyageurs attendus étaient arrivés et si je les connaissais. J'ai répondu qu'il était venu un monsieur et une dame que je ne connaissais pas.

Les mots qu'il avait dits hier soir à l'homme avec lequel il était venu: «à demain, neuf heures!» me trottaient par la tête. à neuf heures du matin, j'étais sur le qui-vive, près de la porte.

Un pas de cheval approche, un cavalier s'arrête et frappe à la porte avec le manche de sa cravache. Je sors, et j'aperçois un capitaine d'infanterie dans lequel je reconnais le plus jeune des deux messieurs qui avaient dìné ici samedi. Je devine maintenant qu'il était venu, lui aussi, hier au soir, muni d'une fausse barbe, escortant son général pendant que son camarade avait la mission d'accompagner l'adorée...

Après m'avoir saluée comme s'il me voyait pour la première fois, le capitaine me demande si, dans un instant, je ne pourrais pas lui servir une tasse de café au lait sans qu'il ait besoin de mettre pied à terre...

En effet, quelques minutes plus tard, le voilà qui repasse devant la porte. Dès que j'entends le sabot du cheval, je sors, je lui présente le plateau et je verse ce qu'il a demandé. Il prend la tasse, la vide d'un seul trait, la repose sur le plateau. Au même instant, je vois ses yeux me fixer avec insistance et me faire signe de regarder le plateau.

Je regarde: j'aperçois sous la tasse une enveloppe toute blanche que je ne lui avais même pas vu glisser... J'ai compris. Il me salue et part au grand trot dans la direction de Clermont.

Je monte frapper à leur porte. Deux voix me répondent: «Entrez!» Leur chambre est plongée dans une demi-obscurité, toute fraìche et parfumée.

Je dépose la lettre près d'eux en expliquant comment elle m'a été remise. Je me hâte d'enlever les tapis qui calfeutrent les fenêtres et d'ouvrir les volets. Voici la chambre inondée de lumière. Je m'accroupis à la cheminée pour faire du feu, tout en les observant du coin de l'œil.

Il est couché dans le fond du lit, en train de lire la lettre à travers un lorgnon qu'elle vient de prendre sur la petite table et de lui passer. Appuyée contre son épaule, elle suit des yeux ce qu'il lit. Elle est enveloppée entièrement d'une chemise comme je n'en avais jamais vu: une sorte de peignoir en surah opaque et fin, garnie jusqu'aux poignets d'entre-deux de valenciennes et se refermant par devant à l'aide de larges rubans de soie rose noués de place en place.

Le feu allumé, je me retire. C'est seulement à midi qu'ils m'ont sonnée pour déjeuner.

Il portait un vêtement de chasse en grosse laine couleur marron. Elle avait pris une nouvelle transformation, aussi ravissante que sa toilette d'hier soir: une robe simplette en mousseline de soie blanche avec une grande ceinture de surah rose et des manches exquises, ne tombant qu'à mi-bras, entr'ouvertes de haut en bas, réunies seulement par des agrafes de diamants et de rubis entre lesquelles s'apercevait le bras nu.

Lui, un ambitieux, un César? On ne peut pas être plus dégagé de toute pensée sérieuse, plus enjoué, plus câlin, plus enfant, qu'il ne l'a été durant tout ce déjeuner, oubliant de manger à force de la couver du regard, ne la quittant pas des yeux, saisissant tout prétexte pour lui couvrir les mains et les bras de baisers fous.

Des phrases entrecoupées de baisers qu'ils se murmuraient, j'ai compris que, jamais encore, ils n'avaient été aussi réunis, aussi tranquilles qu'ici... Ils ont fait allusion aux entrevues qu'ils avaient eues jusque-là, à Paris, furtivement, la nuit... Il a répété plusieurs fois: rue de Bercy... J'ai cru comprendre que c'était son domicile à Elle. à un moment, il s'est écrié, les yeux en feu: «Voilà dix mois que je rêvais ce tête-à-tête!»

Il l'aime depuis dix mois! Et les journalistes bien informés qui colportent la fable de l'actrice blonde!

En se levant de table, il m'a avertie que si je voyais arriver l'un des deux amis qui avaient retenu l'appartement, je le fasse attendre en bas et je prévienne.

Ils n'ont pas eu besoin de moi l'après-midi. à huit heures du soir, l'officier de ce matin est revenu, à pied, cette fois, et en civil. Sans un mot, je l'ai fait entrer dans une petite pièce du rez-de-chaussée et je suis montée prévenir. Je les ai trouvés près de la cheminée, causant à voix basse, Lui, assis dans un grand fauteuil, près de la lampe, et Elle, assise sur ses genoux, toute pelotonnée contre Lui. Il m'a tendu deux lettres. Je les ai portées à l'officier, qui est reparti aussitôt.

Une heure après, ils m'ont appelée pour le dìner. Elle avait l'éblouissante toilette d'hier.

à peine à table, comme s'ils s'étaient donné un mot d'ordre, ils ont commencé à me parler, alors que, jusque-là, ils ne s'étaient pas du tout occupés de moi. J'étais sur mes gardes. Il s'est mis à causer politique. Je le voyais venir... Et, de fil en aiguille, le voilà qui me questionne sur le général Boulanger.

Je lui réponds comme une humble femme qui n'a jamais vu le général, mais qui est tout acquise à la cause patriotique qu'il incarne.

«Mais enfin, a-t-il répondu, en me fixant de ses yeux d'acier, comme s'il voulait me percer à jour, comment se fait-il que vous n'ayez pas eu la curiosité d'aller voir le général Boulanger de vos propres yeux?»

«Monsieur, lui ai-je dit très tranquillement, j'ai tant à faire à la maison que je ne puis jamais sortir. Pour voir le général Boulanger, il aurait fallu qu'il lui prenne fantaisie de venir jusqu'ici déjeuner ou dìner...»

Ma réponse a paru l'enchanter, ainsi qu'elle. Alors, il m'a demandé:

«Croyez-vous que le général réussira dans le but qu'il poursuit?»

«Monsieur, j'en suis sûre, et je ne suis pas seule de cet avis!»

«Vous en êtes sûre? Et pourquoi?»

«Parce que je suis sûre qu'il aime et qu'il aimera toujours son but par-dessus tout!»

à ces mots, elle s'est mise à lui sourire singulièrement. Il a tourné les yeux vers elle, et ces yeux jetaient des éclairs. J'ai senti que je devais m'effacer un instant. à peine avais-je refermé la porte, que je l'ai entendu se jeter violemment à ses pieds, et s'écrier avec un accent éperdu: «C'est toi, Marguerite, c'est toi que j'aime par-dessus tout!»

Au bout d'un instant, je suis rentrée. Il avait repris sa place. Ils se tenaient les deux mains par-dessus la table, ils se regardaient les yeux dans les yeux et ils se souriaient.

Après dìner, je suis entrée dans leur chambre pour arranger le feu, puis je leur ai fait ma révérence: «Bonsoir, monsieur et dame!»

Tous deux se sont avancés vers moi, m'ont tendu leurs mains, et m'ont dit, avec le plus affectueux sourire: «Merci, nous nous trouvons très heureux chez vous.»

Maintenant, mon opinion est faite. Cet homme aime cette femme autant qu'il est possible d'aimer. Il est tout à elle, il ne vit plus que par elle. Elle fera de lui ce qu'elle voudra.

Puisse-t-elle être bonne autant qu'elle est belle! Puisse-t-elle avoir le cœur assez grand pour se sacrifier, s'il le faut, un jour, afin qu'il remplisse sa destinée pour le bonheur de mon pays!

20.—Mercredi 26 octobre.

Ce matin, le capitaine est revenu à cheval et m'a glissé une lettre par le même procédé.

Ils se sont levés à midi. Ils étaient, à déjeuner, habillés de même qu'hier. Elle était vraiment divine dans cette robe blanche, avec ses cheveux d'or coiffés à la vierge, son visage un peu pâle, ses yeux un peu cerclés de bleu. Il était plus amoureux, plus caressant encore si possible. Il ne pouvait se tenir en place, se précipitait à tout moment vers elle, la renversait sous ses baisers, lui murmurait à l'oreille des choses qui devaient être délicieuses, car elle défaillait de joie...

Le soir, l'officier est venu, en civil, prendre des lettres que je lui ai remises. Au dìner, elle avait la même robe de soirée que la veille et l'avant-veille, mais modifiée du tout au tout par quelques-uns de ces détails dont les femmes de goût ont seules le secret: une guirlande de roses et d'œillets retenue au corsage par des agrafes de diamants, une libellule en brillants dans les cheveux. Une reine sur son trône n'est pas plus majestueusement belle. Une reine?... Qui sait ce qu'elle sera?...

Ils m'ont dit bonsoir de la même manière affectueuse, et ils ont répété qu'ils se sentaient extrêmement bien chez moi.

Je n'avais plus parcouru les journaux depuis trois jours. Je viens de le faire. Voici ce que je lis au sujet des arrêts de rigueur infligés au général Boulanger:

«Cette peine n'emporte que la privation absolue de sortir.

»On n'exerce aucune surveillance sur l'officier aux arrêts et l'on se fie à son honneur.

»Si la violation des arrêts de rigueur était dûment constatée, ils seraient transformés en arrêts de forteresse, qui entraìnent, de ce fait, l'emprisonnement, sans préjudice de conséquences plus graves.

»Avec un homme comme le général Boulanger, cela n'est pas à craindre.

»On peut n'être pas d'accord sur certains points, mais il est une appréciation sur laquelle personne ne varie: c'est que le général Boulanger est homme d'honneur.»

Ce que je viens de lire me glace d'effroi. Ainsi, pour l'amour de cette femme, le général est sorti de chez lui, au risque d'être reconnu, d'être arrêté, conduit dans une forteresse, cassé, peut-être!...

Lui, l'exemple de la discipline, il a violé la discipline!... Plus encore! Lui, l'honneur militaire personnifié, il a commis un acte qui équivaut à la rupture d'une parole d'honneur!

Et elle l'a laissé faire!

Non, je ne veux rien blâmer, rien supposer.

Je veux croire qu'il le fallait... Mon Dieu, mon Dieu, pourvu qu'on ne le découvre pas!

21.—Jeudi 27 octobre.

La journée s'est passée comme hier. à déjeuner, il a plusieurs fois essayé de me surprendre par des questions relatives au général Boulanger, mais j'ai eu la chance de parer tous les coups.

Le soir, le capitaine n'est pas revenu, mais il est venu à sa place, en civil, l'autre officier, le grand brun qui avait dìné avec lui samedi dernier et que j'avais reconnu lundi sous sa fausse barbe noire.

Celui-là doit être plus intime avec le général, car j'ai été chargée de le faire monter chez eux.

Il est resté à dìner. Le général a beaucoup causé avec lui et, comme il parlait à voix bien plus haute que quand il est en tête à tête avec son adorée, j'ai pu saisir une partie de la conversation. Elle portait sur la façon dont il avait quitté, lundi soir, le quartier général. Il semble que cela n'a pas marché tout seul. Une grande échelle avait été posée contre une fenêtre donnant sur le jardin; on s'en était servi pour assujettir les gonds de la persienne et on l'avait laissée là comme par mégarde. Le général était descendu par cette échelle dans le jardin, aussitôt la nuit tombée, et s'était tenu près d'une heure caché dans une charmille. Puis il avait sauté dehors par une brèche du mur de clôture. Il avait marché seul, dans la nuit, pendant deux kilomètres, jusqu'au chemin de la Poudrière, le plus désert des faubourgs de Clermont. Là, il avait trouvé une voiture dans laquelle l'attendait son officier d'ordonnance avec sa valise, sortie du quartier général déjà plusieurs jours auparavant et cachée jusqu'à ce moment chez l'officier en question qui était, je le suppose, le capitaine que je vois arriver tous les jours.

La voiture les avait conduits par l'ancienne route de Royat, jusqu'au parc de l'établissement thermal, en cette saison noir et désert. Le reste du chemin, ils l'avaient fait à pied, à travers les petits sentiers qui longent le fond de la vallée et aboutissent à ma maison en passant par mon moulin, maintenant hors d'activité.

C'est surtout Elle qui s'informait avec intérêt de toutes les menues circonstances de cette aventure, dont elle paraissait entendre pour la première fois le récit détaillé.

Puis, ils en sont venus à parler de ce qui se passait maintenant au quartier général. Personne ne se doutait que la cage était vide. Personne n'était admis auprès du général, à l'exception de ses deux officiers d'ordonnance, en sorte que le secret était bien gardé...

J'aurais bien voulu entendre la suite de la conversation, d'autant plus qu'en rentrant, après être allée chercher le café et les liqueurs, j'ai compris à leurs regards qu'ils venaient de parler de moi... Mais, dès lors, ils se sont mis à causer à voix basse et je n'ai plus rien saisi.

Le monsieur n'a pris congé d'eux qu'à onze heures passées.

22.—Vendredi 28 octobre.

Le capitaine m'a glissé plusieurs lettres ce matin. à la lecture de l'une d'elles, Elle est devenue toute soucieuse. Ils se sont mis à causer à voix basse. J'ai compris qu'Elle devait être rendue à Paris pour dimanche et qu'il leur fallait, par conséquent, se quitter demain.

Ils me l'ont annoncé, d'ailleurs, à déjeuner. Ils l'ont fait en paroles si douces, si affectueuses, que j'ai eu bien de la peine à retenir mes larmes.

L'angoisse de ce départ a pesé sur eux toute la journée. Ils se faisaient toujours signe de n'en pas parler, mais leur pensée y revenait obstinément. Par moments, Elle faisait l'insouciante, la rieuse, et il essayait de lui donner la réplique.

Ils n'en étaient dupes ni l'un ni l'autre. à l'instant même où ils cherchaient à faire les fous, leurs visages redevenaient subitement graves, tandis qu'une tristesse passait dans leurs yeux.

Le soir, j'ai remis cinq lettres au capitaine, dont quatre de sa fine écriture à Elle. Le capitaine a fait une drôle de grimace, en disant entre ses dents: «Encore une nuit de chemin de fer, aller et retour!» Il s'est fait servir un verre de liqueur, car il était tout transi du mauvais temps qu'il fait dehors, et il est parti, pas plus enchanté que cela.

Comme ils ne me sonnaient pas pour dìner, j'ai eu l'idée d'aller leur demander s'ils ne préféraient pas que je leur apporte de quoi manger. Je les ai trouvés silencieux et rêvant dans l'ombre, à leur place favorite, près de la cheminée, sans autre lumière que la flamme mourante qui éclairait faiblement leurs deux visages.

Ils ont accepté mon offre avec empressement.

Je leur ai apporté le plateau, j'ai allumé deux bougies: ils m'ont fait signe que c'était assez... J'ai jeté des bûches dans l'âtre et je me suis retirée doucement sans leur dire bonsoir, pour ne pas les troubler dans leur rêverie.

23.—Samedi 23 octobre.

Ils sont partis ce soir!

Voyons, que je rassemble mes souvenirs dans cette âme endolorie.

Toute la nuit d'hier à aujourd'hui, je n'ai pas cessé de songer à eux, sans pouvoir prendre le moindre sommeil.

Dans le secret de mon âme, je formais des vœux pour qu'ils ne partent pas. Et, cependant, il y avait une chose dont j'avais peur plus encore que de leur départ: c'est qu'Elle ne lui manifeste tout à coup le désir de rester encore... Car je savais qu'alors il ne partirait pour rien au monde, et qu'aucune force humaine ne pourrait l'arracher des pieds de son adorée... Et j'avais peur de cela.

Le capitaine n'est pas venu ce matin. Ils ne m'ont pas sonnée. à une heure, j'ai fini par devenir inquiète.

Je suis allée frapper chez eux. Elle m'a répondu qu'ils venaient déjeuner dans un instant.

J'avais justement fait préparer un déjeuner bien réconfortant. Dieu, qu'ils ont été longs à venir!

Enfin, les voilà. Lui comme d'ordinaire, Elle dans le costume qu'elle avait en arrivant. Bien pâles, tous deux. Ils se sont placés l'un en face de l'autre. Mais il a trouvé que ce n'était pas assez près, et il est allé s'asseoir sur de bord de son fauteuil à Elle, en la serrant contre lui d'un bras, et la caressant doucement de la main restée libre.

Autant dire que le repas devenait un mythe. J'en étais tellement désolée que j'ai fini par me planter en face d'eux, les bras croisés, sans plus les servir. Ils ont compris le geste et ils sont partis d'un franc éclat de rire, qui a été leur dernier mouvement de gaìté. Mais ils ne se sont pas corrigés pour cela et, quand ils se furent levés de table, j'ai pu constater qu'ils n'avaient pris en tout que deux œufs et trois biscuits.

Je leur ai proposé de tout emballer moi-même, sans qu'ils eussent à se soucier de rien. Ils m'ont fait signe qu'ils acceptaient. Pendant que j'allais et venais d'une pièce à l'autre, tout occupée à ma besogne, ils restaient immobiles, sur le divan du fond de la chambre, et se redisaient leur amour. C'est Lui, surtout, qui parlait avec un accent de conviction profonde où je sentais palpiter tout son cœur.

«Te laisser partir! lui disait-il, faut-il que je t'aime pour me résoudre à souffrir ainsi! Faut-il que j'aie un courage surhumain pour me séparer de toi, c'est-à-dire pour m'arracher le cœur tout vif de la poitrine... Faut-il que tu le veuilles pour que je m'y résigne! Car ta volonté seule peut me faire consentir à ce sacrifice sans nom... Si, au moins, tu me laissais te suivre, quel est l'obstacle au monde qui pourrait m'empêcher d'être partout où tu seras? Les convenances, le monde, ma situation, dis-tu? Est-ce que cela compte pour moi? Est-ce que tout cela m'a donné une seule heure valant l'une de celles que je viens de vivre près de toi? Est-ce que tous les honneurs et tout la popularité dont on m'a entouré valent un seul de tes baisers?... Oui, je croyais avoir touché au comble des jouissances humaines en goûtant les honneurs, les flatteries, les acclamations du peuple, la renommée... Tu es venue, et tu m'as révélé que tout cela n'est rien auprès du bonheur d'aimer... Ange de ma vie, toi qui m'as donné des joies que je ne croyais pas réalisables sur cette terre, je n'ai commencé à vivre que du jour où je t'ai connue... Le sort en est jeté: Il ne me sera plus possible de vivre sans toi!...»

Pendant qu'il parlait, elle l'écoutait toute pensive et, parfois, elle le regardait fixement de ses yeux clairs.

Mon travail d'emballage terminé. Je les ai laissés. J'ai descendu les trois valises au rez-de-chaussée. La nuit est tombée.

L'Angelus avait fini de sonner, quand le grand brun est entré chez moi, sans faire de bruit. Il venait, m'a-t-il dit, accompagner à la gare ses deux amis qui repartaient ensemble pour Paris par l'express de neuf heures. Il s'est mis à m'expliquer d'une façon plutôt embrouillée que l'une de leurs valises, la plus petite, pourrait rester quelques jours chez moi en attendant qu'on vìnt la prendre, car elle était remplie d'objets dont ses amis n'avaient pas besoin d'alourdir aujourd'hui leurs bagages...

Huit heures. J'allais monter les prévenir, quand ce sont eux-mêmes qui m'ont appelée: «Belle Meunière!»

Je les trouve dans leur chambre, déjà tout prêts à partir.

«Nous voulons vous dire au revoir», me disent-ils.

Je suis si bouleversée que je ne puis plus retenir mes larmes. Alors, tout émus, eux aussi, ils s'approchent de moi, me mettent leurs mains sur les épaules, me grondent doucement.

«Allons, me dit-il, ne vous chagrinez pas à ce point... Nous reviendrons, soyez-en sûre... Nous avons été si heureux chez vous que notre plus cher désir sera de revivre les moments que nous avons passés ici... Vous avez été pour nous une sincère amie, et nous ne l'oublierons pas... Nous ne vous disons pas adieu, mais au revoir et à bientôt...»

En prononçant ces derniers mots, il m'a pris la tête dans ses deux mains, et m'a donné sur le front un long baiser fraternel, et, aussitôt, Elle, soulevant sa voilette, m'a embrassée, comme une vraie sœur, sur les deux joues.

Ils sont descendus très vite et, accompagnés par le grand brun qui portait une valise dans chaque main, ils se sont éloignés à grands pas dans la nuit, allant sans doute vers une voiture qui devait les attendre plus bas.

Je n'en puis plus, je suis brisée d'émotion.

Ils sont partis!

25.—Mercredi 16 novembre.

Ce matin, à onze heures, une voiture s'est arrêtée devant ma maison, et j'ai été toute surprise d'en voir descendre celui que j'ai l'habitude d'appeler le grand brun. La première chose qu'il a faite, en entrant, a été de me tendre sa carte, sur laquelle j'ai lu:

CAPITAINE GUIRAUD

Officier d'ordonnance du Général Commandant le 13e Corps d'Armée

Clermont-Ferrand

J'ai levé les yeux sur lui. Il souriait.

«Je me doutais, lui ai-je dit, que vous deviez être un officier attaché à Sa personne...»

«Comment, s'est-il écrié, vous vous doutiez de quelque chose!»

Alors, je lui ai tout raconté, comment j'ai eu, dès le premier jour, le pressentiment que l'hôte annoncé serait le général, quelle avait été ma déception quand j'avais vu un autre arriver avec la dame, comment je l'avais dévisagé, lui, le grand brun, sous sa fausse barbe noire, comment j'avais reconnu le général dès son entrée dans la chambre, et quelle contrainte j'avais dû m'imposer durant tout son séjour pour n'avoir pas l'air de le connaìtre, bien plus, pour déjouer toutes les questions qui m'étaient posées dans l'intention de me surprendre...

Il ouvrait de grands yeux étonnés, il n'en revenait pas... «Le diable m'emporte! a-t-il fini par s'écrier, si je vous aurais supposée de cette force-là!»

«Et moi, Monsieur le cachottier, pendant tout le dìner où vous avez raconté à Mme Marguerite la manière dont le général s'était échappé de Clermont, je n'ai cessé de guetter le moment où vous vous laisseriez allé à dire: «Mon général...» Tous mes compliments, mon capitaine: cela ne vous est pas arrivé une seule fois.»

Il s'est mis à rire de bon cœur, puis il m'a dit:

«Chère madame, je suis justement chargé par le général d'une commission pour vous... Comme vous le savez sans doute, ses arrêts de rigueur ont pris fin dimanche, et il est maintenant à Paris avec son autre officier d'ordonnance, mon camarade Driant. Le général m'a chargé de reprendre chez vous sa valise et il a tenu à ce que je vous déclare que vous vous êtes fait de lui un véritable ami... Il m'a chargé aussi de vous dire qu'il comptait revenir bientôt chez vous, et, enfin, de vous remettre ceci.»

En prononçant ces mots, il m'a présenté la broche que Mme Marguerite avait portée tous les jours à son peignoir: un fer à cheval en or, garni de sept perles et de deux diamants.

Je l'ai prié de remercier chaleureusement, en mon nom, le général et Mme Marguerite en leur faisant savoir qu'ils pouvaient compter sur moi d'une façon absolue, en toute circonstance.

«Et, surtout, ai-je ajouté, que le général me pardonne d'avoir fait si longtemps celle qui ne sait rien, alors que je savais tout... Qu'il soit bien convaincu que, si j'ai agi de la sorte, c'est pour que sa tranquillité soit plus grande et son bonheur parfait...»

Il a pris la valise, il m'a saluée de la façon la plus aimable, et il est reparti.

26.—Mardi 29 novembre.

J'ai eu du monde aujourd'hui jusqu'après onze heures du soir. J'allais me coucher, à l'approche de minuit, quand j'entends frapper de grands coups contre la porte. Toute surprise, je prête l'oreille; les coups redoublent, une voix crie: «Ouvrez, c'est une dépêche!...»

Je descends, je prends en mains le télégramme...

Serons chez vous demain six heures soir. Préparez nos chambres.

Mon Dieu, comment vais-je faire pour tout préparer d'ici qu'ils arrivent! Je prends une lampe, je monte au premier, j'ouvre leur chambre... Tout est resté tel qu'ils l'ont laissé. Je n'avais pas eu le courage d'y toucher.

Vite, vite, je mets un peu d'ordre, j'allume un bon feu qui durera une partie de la nuit et que je continuerai à faire flamber toute la journée de demain.

27.—Mercredi 30 novembre.

Ils sont arrivés ce soir à six heures, en voiture fermée, tout seuls. Sans me dire un mot, Elle est montée droit dans sa chambre. Quant à Lui, me regardant avec un air sévère et même très méchant, il m'a dit:

«Nous avons des comptes à régler ensemble... En attendant, faites-nous dìner au galop!»

Absolument décontenancée par cette attitude, qui m'avait coupé net les paroles de bienvenue que je m'apprêtais à leur dire, je me suis occupée de faire monter la malle et les valises, puis de servir le dìner.

Le potage une fois sur la table, je les ai prévenus. Ils ont passé aussitôt dans la salle à manger, Elle, toujours silencieuse et évitant de me regarder, Lui, l'air de plus en plus sévère. Ils se sont mis à manger très vite, comme des gens très affamés, et sans m'adresser la parole.

Sa figure m'apparaissait aujourd'hui moins avenante, plus dure et moins jeune. Je n'ai pas tardé à découvrir à quoi ce changement était dû. Il avait modifié son port de cheveux, et les portait maintenant taillés en brosse. Sans doute pour désarmer les imbéciles qui lui trouvaient la raie trop bien faite...

De temps à autre, il jetait un coup d'œil de mon côté, en fronçant les sourcils.

Je devais être assez pâle, car je sentais une angoisse qui m'étreignait le cœur. Je me demandais ce qui avait pu m'attirer la disgrâce qu'ils semblaient me témoigner.

Je redoutais qu'au cours de leur voyage, et peut-être à leur arrivée à Clermont, quelque calomnie ne m'eût noircie à leurs yeux.

J'avais envie de tomber à leurs pieds, de les supplier d'abréger le tourment que m'infligeait leur silence... J'avais besoin de toute mon énergie pour attendre qu'il lui plût d'ouvrir la bouche, et les minutes me paraissaient des éternités.

Enfin, il s'est mis à parler:

«Ah! perfide! Nous avions eu confiance en vous, et vous nous avez indignement trompés!... Nous vous avions crue sincère et vous nous avez menti tant que vous avez pu!... Nous vous avions prise pour une naïve, et vous ne fûtes qu'un monstre d'hypocrisie!... Et vous avez encore l'air de vous étonner du visage que nous vous montrons?... Perfide Auvergnate que vous êtes, sachez bien que nous nous repentons cruellement d'être venus chez vous, et que si nous sommes encore revenus ce soir, c'est uniquement pour vous dire votre fait comme vous le méritez... Allons, essayez un peu de vous défendre, de biaiser une fois de plus... Je serais bien curieux de voir ce que vous allez trouver à répondre...»

Je ne savais que penser.

«Veuillez au moins me dire, ai-je répondu d'une voix tremblante, ce que vous me reprochez?»

«La coquine! s'est-il écrié en donnant un grand coup de poing sur la table, elle a l'audace de continuer à faire celle qui ne devine pas... Eh bien, nous allons la confondre d'un seul coup! Abìme de dissimulation que vous êtes, avez-vous, oui ou non, confessé au capitaine Guiraud que vous avez reconnu en moi le général Boulanger?»

Il me foudroyait du regard, mais, au lieu de la confusion, c'était la tranquillité la plus absolue qui venait d'entrer d'un seul coup dans mon âme.

«Mais oui, mon général», ai-je répondu le plus naturellement du monde.

Un éclat de rire argentin s'est aussitôt fait entendre: c'était Elle qui n'y tenait plus. Et lui, à moitié figue, à moitié raisin, ne savait plus s'il devait continuer à fulminer ou s'il allait rire aussi...

Il a fini par me faire asseoir entre eux deux, en me disant, déjà plus doucement:

«Racontez-nous comment tout cela vous est venu à l'esprit.»

Alors, je leur ai tout dit, mon pressentiment, la confirmation qui lui avait été donnée par les allures étrangement mystérieuses de ses officiers d'ordonnance venus pour retenir l'appartement, la déception que j'avais eue à l'arrivée du capitaine Guiraud..., accompagnant Mme Marguerite, la certitude qui était venue ensuite... Ils m'écoutaient en échangeant des regards et des sourires.

«Voilà donc le crime avoué, a-t-il conclu. Maintenant, voyons le mobile!»

«Le mobile, mon général?... Permettez-moi de vous répondre par une question... En agissant comme j'ai agi, n'ai-je pas fait ce qu'il fallait faire pour que vous soyez tous deux tranquilles et heureux?...»

Ils ne m'ont rien répondu. Mais ils m'ont pris chacun une main et, tous deux en même temps, m'ont embrassée sur les joues.

«Accusée, a ajouté le général, à l'unanimité, le jury vous acquitte... L'audience est levée.»

Ils se sont levés de table et le général, m'offrant son bras, m'a conduite dans leur chambre, disant que nous avions encore beaucoup de choses à nous dire.

Dès cet instant, ils se sont mis à me parler comme à une amie d'enfance, comme à une parente de province qui leur serait bien chère. Ils m'ont encore fait répéter les menus détails de la comédie qu'il m'avait fallu jouer avec eux, et ils s'en sont amusés comme des fous.

Comme je leur exprimais ma joie et ma surprise de les avoir vus revenir si tôt, le général s'est écrié:

«Oui, nous devons une fière chandelle à Wilson!»

«Devoir quelque chose à M. Wilson? Oh, mon général!...»

«Mais si, mais si», a-t-il insisté en riant. Et il m'a expliqué que, s'il avait pu venir dès aujourd'hui, c'était à cause des affaires de décorations qui s'étaient aggravées jusqu'à rendre la démission de M. Grévy inévitable d'une heure à l'autre. En prévision de la crise présidentielle qui allait se produire, les commandants de corps d'armée, à ce moment réunis à Paris par un travail de classement, avaient été tous renvoyés à leur poste, et c'est ainsi qu'il avait pu prendre le train avec sa chère Marguerite... Toutes les après-midi, il comptait descendre à Clermont passer deux ou trois heures au quartier général, et le reste du temps, il le vivrait sous mon toit, dans le bonheur...

Nous causions ainsi près du bon feu pétillant. Lui, allongé dans un siège, fumant un cigare et ayant l'air d'un homme aussi heureux qu'il est possible de l'être, et Elle, plus jolie que jamais, debout derrière son fauteuil, doucement penchée sur Lui...

C'est moi qui ai fini par m'apercevoir qu'il était une heure du matin. Je leur ai souhaité le bonsoir.

Le cher couple! comme je les aime!

28.—Jeudi 1er décembre.

Dès neuf heures du matin, j'entends un cavalier galoper et je vois arriver l'officier d'ordonnance blond, le capitaine Driant. Le manège de la tasse de café prise à cheval et de la lettre glissée sur le plateau recommence comme au mois d'octobre.

Cette fois, la lettre est un gros pli cacheté qui doit renfermer énormément de choses.

Je le porte au général qui l'ouvre aussitôt. Il s'en échappe plusieurs lettres sous enveloppes et divers papiers pliés. Elle et Lui procèdent au dépouillement.

Tout en allumant du feu, je l'entends faire ces réflexions:

«Quel gâchis, ma chère amie... Grévy qui se cramponne de plus en plus, les Chambres en permanence, le Gouvernement en dislocation, l'anarchie partout... Je comprends qu'ils aient la frousse de ma présence à Paris...»

Elle s'est mise à rire ironiquement:

«Les braves gens, n'en dites pas trop de mal! Combien je leur sais gré d'avoir tellement peur de vous, puisque cela me vaut d'être maintenant à vos côtés.»

Quel charme inouï cette femme exerce sur Lui! Chaque fois que, se départissant de son calme habituel, Elle lui dit une parole un peu flatteuse, il en devient fou de bonheur. Il l'a serrée contre lui en la couvrant de baisers. Je me suis éclipsée.

Ils ont sonné pour déjeuner à une heure. Elle avait une exquise toilette de crépon blanc, avec ceinture et nœuds de soie bleu clair. Lui était tout habillé pour sortir, mais très simplement, comme toujours. Envoyant au diable les affaires sérieuses, ils n'ont cessé de rire, de plaisanter, de se câliner du geste et du regard.

Je les voyais faire, tout abasourdie de la provision de tendresse inépuisable que le général montrait, et qui lui faisait à tout instant trouver des attentions, des câlineries nouvelles, sans qu'il y eût jamais de défaillance dans ce souffle d'amour qu'il faisait passer en Elle.

à trois heures, ils étaient encore à table; le capitaine Driant est revenu, en civil, et m'a remis un autre pli.

Quand le général eut ouvert, au premier coup d'œil, il s'est écrié:

«La démission de Grévy!»

Elle s'est levée pour mieux voir ce qu'il lisait.

Ils se sont mis à parcourir fiévreusement les nouvelles reçues.

«Dites au capitaine d'attendre!» m'a-t-il commandé. Je me suis empressée de transmettre l'ordre. Quand je suis revenue auprès d'eux, ils finissaient de se parler à voix basse.

Le général s'est tourné vers moi:

«Il faut que je parle au capitaine, faites-le monter immédiatement ici.»

Au même instant, Mme Marguerite s'était levée, et, de son pas léger, avait passé dans sa chambre. Cela me confirmait dans l'idée que le capitaine n'était pas encore admis à la connaìtre.

Je l'ai fait monter dans la salle à manger, j'ai refermé la porte sur eux, et je suis restée à attendre dans le couloir. C'est surtout le général qui parlait. Par moments, sa voix s'élevait. Il était question tout le temps de Paris, de la guerre...

Tout à coup, le général a ouvert la porte en criant à son officier d'ordonnance: «Attendez-moi là! Un instant de réflexion et je reviens.»

Il s'est rendu de ce pas dans la chambre à coucher pour réfléchir... par son cerveau à Elle, comme j'ai déjà cru remarquer qu'il le faisait dès qu'il avait une décision importante à prendre. Un quart d'heure au moins s'est écoulé. Un coup de sonnette nerveux m'a appelée. Mme Marguerite était assise, le dos tourné de mon côté. Le général, les mains dans les poches, les yeux à terre, marchait à grands pas dans la chambre.

«Avez-vous des enveloppes de sûreté?» m'a-t-il demandé.

Justement j'avais ce qu'il désirait. M. le Préfet D..., qui était descendu chez moi pendant l'avant-dernière saison, avait laissé quelques-unes de ces enveloppes.

Je suis allée les chercher dans ma chambre et je les ai apportées. Elle était toujours assise de même, et il continuait à marcher en disant: «Comme vous voyez juste!... Vous avez mille fois raison, ma chère Marguerite... Laissons la guerre de côté... Je ne ferai pas cette folie... Je n'irai pas aujourd'hui!»

Il s'est mis à écrire. Le temps devait sembler long au capitaine. Je suis allée lui tenir compagnie. Je l'ai trouvé, les mains derrière le dos, en train de regarder les quelques méchants chromos dont j'ai orné (?) la salle à manger et qui ne méritent vraiment pas un instant d'attention. Notre conversation n'a pas été très nourrie, car il se retenait comme un homme préoccupé ou encore comme un homme qui ne veut pas qu'on le fasse parler...

Enfin, le général est revenu, plusieurs lettres à la main. J'ai repris mon poste dans le couloir. Au bout d'un instant, le général a reconduit son officier d'ordonnance, en répétant: «C'est cela, inutile de repasser par le quartier général... Il n'y a pas une minute à perdre!»

Le capitaine est descendu avec rapidité, le général est rentré auprès de Mme Marguerite. J'ai compris que des décisions très graves venaient d'être arrêtées. Mon Dieu! Que se passe-t-il en cette heure de crise? Ce mot de «la guerre! la guerre!» qui revenait sans cesse me glace de terreur.

J'étais en proie à ces sombres pensées. La nuit était tombée. Un coup de sonnette a retenti.

J'ouvre leur porte et je suis clouée au sol par le violent contraste provoqué entre mon état d'âme et le spectacle qui s'offre à mes yeux.

Dans la chambre tout inondée de lumière, toute tiède et parfumée, Elle se tient debout, dans une éblouissante robe de soirée, ruisselante de bijoux. Et Lui, à genoux près d'elle, il arrange les plis de sa robe avec le zèle d'un couturier.

Il se tourne vers moi, la figure riante: «Des fleurs, Belle Meunière, il nous faut des fleurs!»

J'en ai bien reçu tantôt de Clermont, mais je ne les avais pas jugées dignes de leur être présentées. Je compte en recevoir demain de Nice, où j'ai télégraphié. Tant pis! j'apporte, pour l'instant, ce que j'ai: des camélias et des violettes.

Il les prend de mes mains et se met à les fixer dans ses cheveux, sur son corsage, tout en la couvrant de baisers. Il ne cesse de lui murmurer: «Comme vous êtes adorable, ce soir! Jamais je ne vous ai vue aussi belle!...»

«Georges! répond-elle, ne plaisantez pas une vieille femme de trente ans...»

Il lui ferme la bouche d'un long baiser.

«Vous, prononcer ce vilain mot! vous qui avez dix-huit ans de moins que moi! Vous, mon adorée, qui n'étiez pas encore de ce monde quand je portais déjà l'uniforme!»

à huit heures, ils ont sonné pour dìner. Sa toilette et ses bijoux jetaient un tel éclat autour d'Elle que ma modeste salle à manger en était tout illuminée. à propos d'une lettre du capitaine Guiraud, resté à Paris, ils ont un instant parlé politique.

«Les fous! s'est écrié le général; avoir songé à moi pour sauver Grévy! Moi, atteler mon cheval noir à la remorque d'un tombereau d'immondices!... Faut-il qu'ils me connaissent peu pour m'avoir fait perdre deux soirées en allées et venues à écouter leurs propositions et d'autres plus saugrenues encore: l'enlèvement de Ferry, la rentrée en France des Orléans... Aussi fous les uns que les autres, communards, parlementaires et royalistes... Mais, c'est de l'histoire ancienne. Voyons ce qui va suivre... Que donnera le Congrès? J'entrevois quatre solutions possibles: ou bien Ferry, ou bien Floquet, ou bien Freycinet, ou, enfin, l'Imprévu, le candidat de la dernière heure... Si c'est Floquet, je suis sûrement ministre de la Guerre demain... Si c'est Freycinet, ce sera sans doute pour après-demain... Si c'est l'Imprévu, inutile de faire des pronostics... Mais, si c'est Ferry, nous allons rire...» Il s'est mis à rire nerveusement.

«Ferry, président de la République!... Ce ne seront plus les chassepots, ce seront mes chers petits Lebel qui partiront tout seuls!... Ce ne sera plus un duel entre Ferry et moi, mais entre Ferry et la France, dont je prendrai en main la bonne épée!...»

Il est resté silencieux un moment, les sourcils froncés. Puis il a ajouté:

«Je crois que ce sera Ferry!»

Elle ne l'a pas laissé continuer. Avec l'éventail en plumes blanches qu'elle avait près d'Elle, Elle l'a doucement frappé sur l'épaule:

«Allons, Georges, ne prenez pas cet air qui me fait de la peine!... N'escomptons pas l'avenir, vivons pour le présent... N'est-ce pas?...»

Sous l'action magique du regard qu'Elle lui a jeté, son visage s'est éclairci subitement.

Il s'est mis à embrasser la main qui venait de le frapper. Et les voilà de nouveau à se câliner, à se cribler de baisers, à se redire combien ils s'aiment!

C'est étrange! Aujourd'hui, je me suis sentie moins heureuse de les voir ainsi.

Je les aurais voulus autrement, à l'instant où la France est peut-être à la veille d'une guerre civile...

29.—Vendredi 2 décembre.

Encore du neuf! Ce matin, à la place du capitaine, c'est un simple soldat qui est venu, à pied, en petite tenue de caserne. Il m'a remis un pli portant ces mots:

MADAME LA BELLE MEUNIèRE

Hôtel des Marronniers, Royat.

«C'est pour mon colonel», a-t-il ajouté en clignant de l'œil.

Dans ce pli, il devait y avoir quelque chose de grave pour Elle, car elle est devenue toute soucieuse. J'ai deviné qu'il lui fallait absolument repartir pour Paris ce soir même, quitte à revenir aussitôt. Elle insistait. Lui s'y opposait de toutes ses forces. La discussion a duré pendant toute la matinée, car, à diverses reprises, j'ai dû rentrer dans leur chambre, et cela continuait toujours. Elle a beaucoup de volonté, mais ne se départit jamais de son calme. Lui s'échauffait par moments, élevait la voix, puis, un instant après, l'adoucissait jusqu'à la rendre suppliante.

à déjeuner, ils étaient préoccupés tous deux, et ils ont aussi peu causé que mangé. Elle tenait les yeux baissés obstinément. Lui ne la quittait pas du regard, et ce regard était plein d'inquiétude.

«Il faut cependant que je descende aujourd'hui, du moins, au quartier général», a-t-il dit en se levant. Il s'est approché d'Elle, lui a pris la tête dans ses deux mains et lui a murmuré d'une voix suppliante:

«Tu ne partiras pas, dis!»

Elle a fait sa réponse en fermant les yeux, d'une voix à peine distincte: «Puisque tu le veux!...»

Alors, il s'est mis à l'embrasser follement, comme un homme au comble de ses vœux. Et il est parti, lui envoyant encore de sa main des baisers.

Elle s'est retirée aussitôt dans sa chambre; quelques minutes après, elle m'a sonnée. Sa figure m'a un peu effrayée. Elle était toute pâle de contrariété. Elle avait les lèvres blanches et serrées.

«Belle Meunière, m'a-t-elle dit d'un ton bref, il faut me rendre un service... Regardez dehors et, si vous voyez le général revenir sur ses pas, il faut m'avertir immédiatement.»

J'ai fait comme elle l'a demandé. Enveloppée d'une fourrure, je me suis tenue à une fenêtre de la salle à manger, derrière les volets à moitié refermés.

J'étais là depuis un bon moment quand elle m'a sonnée de nouveau. Elle tenait à la main une lettre fraìchement cachetée. La bougie, à peine éteinte, fumait encore.

«Belle Meunière, m'a-t-elle dit, il faut encore que vous me rendiez un service... Cette lettre doit partir de suite, et il faut que vous la portiez vous-même à la poste la plus voisine... Elle doit peser plus que le poids: vous mettrez, à tout hasard, trois timbres... Mais, surtout, quand le général reviendra, gardez-vous de laisser échapper que j'ai expédié une lettre pendant son absence!...»

En me parlant ainsi, elle me regardait fixement et sa voix tremblait un peu. Je considérais machinalement l'enveloppe que j'avais prise de ses mains: il y avait dessus:

P. M. L. P. S.

Poste Restante

paris.

Tout cela me causait une grande surprise. Elle me donna une tape amicale sur la joue et ajouta, d'une voix redevenue subitement très douce:

«Allez vite et ne vous étonnez de rien... C'est pour Lui que je fais cela... Ceux qu'on aime, il faut parfois les servir même malgré eux!»

Sans perdre un instant, j'ai fait la commission.

à cinq heures, le général est revenu, en excellente humeur. Il a plaisanté sur son passage au quartier général, sur les dernières nouvelles reçues de Paris. Il riait à propos de tout et ne cessait de lui dire:

«Voyons, Marguerite, riez un peu!» Et, comme elle ne se déridait pas assez vite à son gré, il s'est mis à la chatouiller, tout en lui murmurant:

«Allons, méchante, feras-tu risette!»

à dìner, leur insouciance les avait complètement repris. Il avait substitué à sa serviette, par un vrai tour de passe-passe, une chemise en grosse toile de ménage qu'il avait chipée je ne sais où, et il se l'était gravement nouée autour du cou, à mon immense stupéfaction.

Elle riait à en tomber par terre.

Les enfants! Sont-ils fous!

30.—Samedi 3 décembre.

Ce matin, le capitaine est revenu, en civil, avec des lettres. Le général m'a chargée de le faire patienter. Nous nous sommes mis à causer, cette fois, avec plus de succès qu'avant-hier.

Il m'a donné à entendre qu'il venait de finir son temps, ses quatre ans, je crois, comme officier d'ordonnance attaché au général Boulanger, et qu'il éprouvait un gros chagrin de devoir le quitter.

Il a fait allusion aussi à l'Amie du général, mais sans une sympathie exagérée. «Elle lui faisait faire, disait-il, un métier de conducteur de chemin de fer... Quitter Clermont à neuf heures du soir, descendre à Nevers pour jeter ses lettres, afin qu'on la croit dans une propriété de ces régions, et revenir à Clermont par le train de cinq heures du matin...»

Un coup de sonnette m'a rappelée auprès du général, qui était levé et m'a priée de faire monter le capitaine dans la salle à manger. Ils se sont entretenus très longtemps.

De toute la journée, le général n'est pas sorti.

Il a fait, d'ailleurs, un temps épouvantable dehors. Après déjeuner, Elle s'est mise au piano. Pendant qu'il l'écoutait, le petit verre de fine champagne près de lui, le cigare à la main, les yeux perdus dans le rêve, Elle jouait, de mémoire, des berceuses adorablement mélancoliques.

Puis, s'interrompant tout à coup, Elle s'est mise à chanter l'En revenant d'la revue...

Les fleurs de Nice sont arrivées: rien que des violettes d'un parfum exquis. Elle en a paru enchantée. Je crois qu'elle adore la violette. Elle n'emploie pas d'autre parfum qu'une eau de cologne de première qualité, en flacons cerclés de paille.

Il était en train de piquer des fleurs dans sa toilette de soirée, comme avant-hier soir, quand le capitaine est revenu, porteur d'une dépêche. En l'ouvrant, le général s'est écrié:

«Ferry n'est pas élu... Il s'est retiré au second tour... Le Congrès a nommé M. Sadi Carnot.»

Ils se sont jetés dans les bras l'un de l'autre en répétant: «Ferry n'est pas élu!»

Il a vite griffonné quelques lignes sur une feuille de papier, qu'Elle a mise sous enveloppe et que j'ai portée au capitaine, lequel est reparti aussitôt.

Ils ont encore longtemps causé de cette élection, même à table. Elle plaisantait sur le compte du nouvel élu, elle trouvait tout à fait drôle son prénom de Sadi.

Lui prenait la chose plus au sérieux. Sans doute, ce choix n'était dû qu'à la peur qu'on a fini par avoir d'une élection Ferry: mais il aurait pu être plus mauvais... Il a rappelé que Sadi Carnot avait rendu des services en 1870 et qu'il s'était montré d'une honnêteté irréprochable au milieu des turpitudes de Wilson.

«Enfin, a-t-elle répondu en riant, vous pensez que M. Sadi Carnot fera un bon président... provisoire?» Elle avait appuyé sur ce dernier mot et il avait souri. Puis elle a ajouté: