The Project Gutenberg EBook of En viaje (1881-1882), by Miguel Cané This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org Title: En viaje (1881-1882) Author: Miguel Cané Release Date: May 31, 2009 [EBook #29014] Language: Spanish Character set encoding: ISO-8859-1 *** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK EN VIAJE (1881-1882) *** Produced by Chuck Greif and the Online Distributed Proofreading Team at http://www.pgdp.net

"LA CULTURA ARGENTINA"

—————

—————

Precedido por un juicio crítico de

ERNESTO QUESADA

BUENOS AIRES

«La Cultura Argentina» — Avenida de Mayo 646

1917

—————

Juicio crítico de Ernesto Quesada

De Buenos Aires a Burdeos.

De nuevo en el mar.—La bahía de Río de Janeiro.—La rada y la ciudad.—Tijuca.—Las costas de África.—La hermana de caridad.—El Tajo.—La cuarentena en el Gironde.—Burdeos.

En París.

En viaje para París.—De Bolivia a Río de Janeiro en mula.—La Turena.—En París.—El Louvre y el Luxemburgo.—Cómo debe visitarse un museo.—La Cámara de Diputados: Gambetta.—El Senado: Simon y Pelletán.—El 14 de Julio en París.—La revista militar: M. Grévy.—Las plazas y las calles por la noche.—La Marsellesa.—La sesión anual del Instituto.—M. Renán.

Quince días en Londres.

De París a Londres.—Merry England.—La llegada—Impresiones en Covent-Garden.—El foyer.—Mi vecina.—Westminster.—La Cámara de los Comunes.—Las sombras del pasado.—El último romano.—Gladstone orador.—Una ojeada al British Museum.—El Brown en Greendy.

Las antillas francesas.

Adiós a París.—La Vendée.—Saint-Nazaire.—"La ville de Brest".—Las islas Azores.—El bautismo en los trópicos.—La Guadalupe.—Pointe-à-Pitre.—Las frutas tropicales.—Basse-Terre y Saint-Pierre.—La Martinica.—Fort-de-France.—Una fiesta en la Sabane.—Las negras.—Las hurís de ébano.—El embarque del carbón.—El tambor alentador.—La "bamboula" a la luz eléctrica.—La danza lasciva.—El azote de la Martinica.—Una opinión cruda.—El antagonismo de raza.—Triste porvenir.

En Venezuela.

La despedida.—Costa-Firme.—La Guayra.—Detención forzosa.—La cara de Venezuela.—De La Guayra a Caracas.—La Montaña.—Una necesidad suprema.—Ojeada sobre Venezuela.—Su situación y productos.—El coloniaje.—La guerra de la independencia.—El decreto de Trujillo.—La anarquía.—¡Gente de paz!—La lección del pasado.—La ciudad de Caracas.—Los temblores.—El Calvario.—La plaza de toros.—El pueblo soberano.—La cultura venezolana.

En el mar Caribe.

Mal presagio.—El Avila.—De nuevo en la Guayra.—El hotel Neptuno.—Cómo se come y cómo se duerme.—Cinco días mortales.—La rada de la Guayra.—El embarco.—Macuto.—Una compañía de ópera.—El "Saint-Simon".—Puerto Cabello.—La fortaleza.—Las bóvedas.—El general Miranda.—Una sombra sobre Bolívar.—Las bocas del Magdalena.—La hospitalidad colombiana.

El río Magdalena.

De Salgar a Barranquilla.—La vegetación.—El manzanillo.—Cabras y yanquis.—La fiebre.—Barranquilla.—La "brisa".—La atmósfera enervante.—El fatal retardo.—Preparativos.—El río Magdalena.—Su navegación.—Regaderos y chorros.—Los "champanes".—Cómo se navegaba en el pasado.—El "Antioquía".—"Jupiter dementat..."—Los vapores del Magdalena.—La voluntad.—Cómo se come y cómo se bebe.—Los bogas del Magdalena.—Samarios y cartageneros.—El embarque de la leña.—El "burro".—Las costas desiertas.—Mompox.—Magangé.—Colombia y el Plata.

Cuadros de viaje.

¡Una hipótesis filológica!—La vida del boga y sus peligros.—Principio del viaje.—Consejos e instrucciones.—Los vapores.—Las chozas.—Aspecto de la naturaleza.—Las tardes del Magdalena.—Calma soberana.—Los mosquitos.—La confección del lecho.—Baño ruso.—El sondaje.—Días horribles.—Los compañeros de a bordo.—¡Un vapor!—Decepción.—Agonía lenta.—¡Por fin!—El Montoya.—Los caimanes.—Sus costumbres.—La plaga del Magdalena.—Combates.—Madres sensibles.—Guerra al caimán.

Cuadros de viaje (continuación).

Angostura.—La naturaleza salvaje y espléndida.—Los bosques vírgenes.—Aves y micos.—Nare.—Aspectos.—Los chorros.—El "Guarinó".—Cómo se pasa un chorro.—El capitán Maal.—Su teoría.—El "Mesuno".—La cosa apura.—Cabo a tierra.—Pasamos.—Bodegas de Bogotá.—La cuestión mulas.—Recepción afectuosa.—Dificultades con que lucha Colombia.—La aventura de M. André.

La noche de Consuelo.

En camino.—El orden de la marcha.—Mimí y Dizzy.—Los compañeros.—Little Georgy.—They are gone!—La noche cae.—Los peligros.—"Consuelo".—El dormitorio común.—El cuadro.—Viena y París.—El grillo.—La alpargata.—El gallo de mi vecino.—La noche de consuelo.—La mañana.—La naturaleza.—La temperatura.—El guarapo.—El valle de Guaduas.—El café.—Los indios portadores.—El eterno piano.—El porquero.—Las indias viajeras.—La chicha.

Las últimas jornadas.

El hotel del Valle.—De Guaduas a Villeta.—Ruda jornada.—La mula.—El hotel de Villeta.—Hospitalidad cariñosa.—Parlamento con un indio.—Consigo un caballo.—Chimbe.—La eterna ascensión.—Un recuerdo de Schiller.—El frío avanza.—Despedida.—Un recuerdo al que partió.—Agua Larga.—La calzada.—El "Alto del Roble".—La sabana de Bogotá.—Manzanos.—Facatativá.—En Bogotá.

Una ojeada sobre Colombia.

El país.—Su configuración.—Ríos y montañas.—Clima.—División política.—Plano intelectual.—El Cauca.—Porvenir de Colombia.—Organización política.—La capital.—La constitución.—Libertades absolutas.—La Prensa.—La palabra.—En el Senado.—El elemento militar.—Los conatos de dictadura.—Bolívar.—Melo.—Los partidos.—Conservadores.—Radicales.—Independientes.—Ideas extremas.—La asamblea constituyente.

Bogotá.

Primera impresión.—La plazuela de San Victorino.—El mercado de Bogotá.—La España de Cervantes.—El caño.—La higiene.—Las literas.—Las serenatas.—Las plazas.—Población.—La elefantíasis.—El Dr. Vargas.—Las iglesias.—Un cura colorista.—El Capitolio.—El pueblo es religioso.—Las procesiones.—El Altozano.—Los políticos.—Algunos nombres.—La crónica social.—La nostalgia del Altozano.

La sociedad.

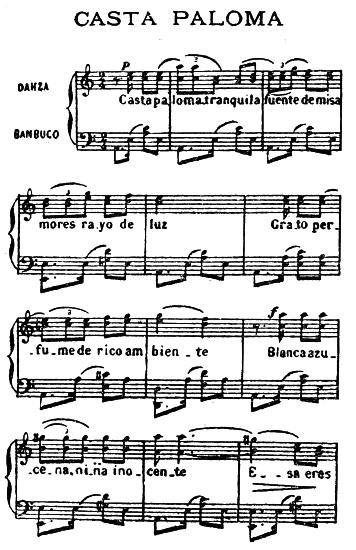

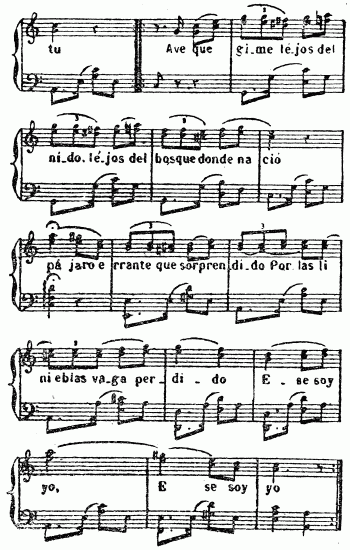

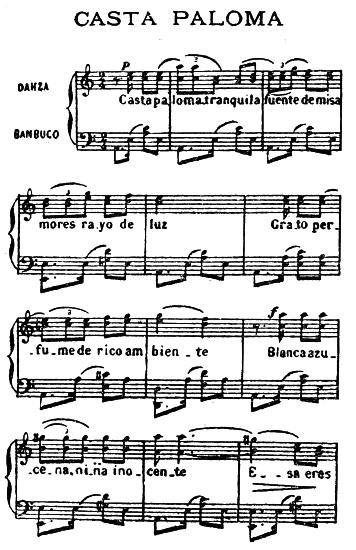

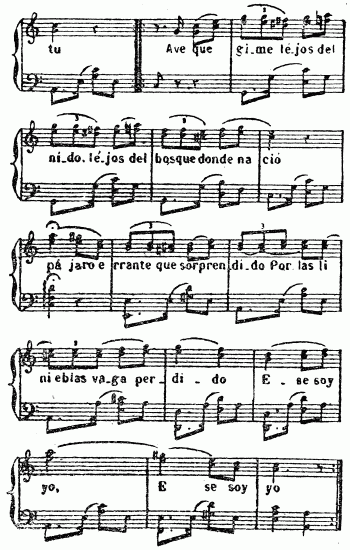

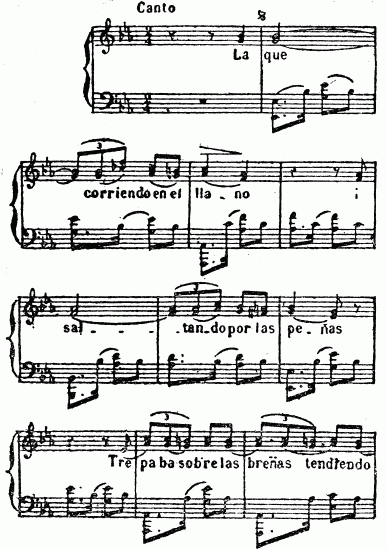

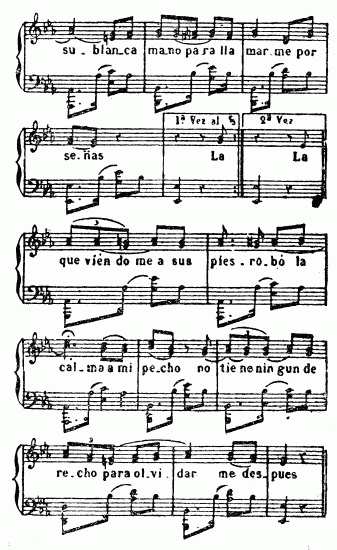

Cordialidad.—La primer comida.—La juventud.—Su corte intelectual.—El "cachaco" bogotano.—Las casas por fuera y por dentro.—La vida social.—Un "asalto".—Las mujeres americanas.—Las bogotanas.—"Donde" el Sr. Suárez.—La música.—Las señoritas de Caicedo Rojas y de Tanco.—El "bambuco".—Carácter del pueblo.—El duelo en América.—Encuentros a mano armada.—Lances de muerte.—Virilidad.—Ricardo Becerra y Carlos Holguín.—Una respuesta de Holguín.—Resumen.

El salto de Tequendama.

La partida.—Los compañeros.—Los caballos de la sabana.—El traje de viaje.—Rosa.—Soacha.—La hacienda de San Benito.—Una noche toledana.—La leyenda del Tequendama.—Humboldt.—El brazo de Neuquetheba.—El río Funza.—Formación del Salto.—La hacienda de Cincha.—Paisajes.—La cascada vista de frente.—Impresión serena.—En busca de otro aspecto.—Cara a cara con el Salto.—El torrente.—Impresión violenta.—La muerte bajo esa faz.—La hazaña de Bolívar.—La altura del Salto.—Una opinión de Humboldt.—Discusión.—El Salto al pie.—El Dr. Cuervo.—Regreso.

La inteligencia.

Desarrollo intelectual.—La tierra de la poesía.—Gregorio Gutiérrez González.—La felicidad.—Improvisaciones.—Rafael Pombo.—Edda la bogotana.—Impromptus.—El tresillo.—Un trance amargo.—El volumen.—Diego Fallon.—Su charla.—El verso fácil.—Clair de lune.—El canto "a la luna".—D. José M. Marroquín.—Carrasquilla.—José M. Samper.—Los Mosaicos.—Miguel A. Caro.—Su traducción de Virgilio.—El pasado.—Rufino Cuervo.—Su diccionario.—Resumen.

En regreso.

Simpatía de Colombia por la Argentina.—Sus causas.—Rivalidades de argentinos y colombianos en el Perú.—Carácter de los oficiales de la Independencia.—La conferencia de Guayaquil.—Bolívar y San Martín.—Una hipótesis.—El recuerdo recíproco.—Analogías entre colombianos y argentinos.—Caracteres y tipos.—La partida.—En Manzanos.—Las mulas de Piqauillo.—El almuerzo.—El tuerto sabanero.—Una gran lluvia en los trópicos.—En Guaduas.—Encuentros.—En busca de mi tuerto.—Un entierro.—Recuerdo de los Andes.—Viajando en la montaña.—El viajero de la armadura de oro.—D. Salvador.—Su historia.—Su famosa aventura.—¡Pobre D. Juan!—Una costumbre quichua.

Aguas abajo—Colón.

El álbum de Consuelo.—Una ruda jornada.—Los patitos del sabanero.—El "Confianza".—La bajada de Magdalena.—Otra vez los cuadros soberbios.—Los caimanes.—Las tardes.—La música en la noche.—En Barranquilla.—Cambio de itinerario.—La Ville de París.—La travesía.—Colón.—Un puerto franco.—Bar-rooms y hoteles.—Un día ingrato.—Aspectos por la noche.—El juego al aire libre.—Bacanal.—Resolución.

El Canal de Panamá.

Corinto, Suez y Panamá.—Las viejas rutas.—Importancia geográfica de Panamá.—Resultados económicos del canal.—Dificultades de su ejecución.—La mortalidad.—El clima.—Europeos, chinos y nativos.—Fuerzas mecánicas.—¿Se hará el canal?—La oposición norteamericana.—M. Blaine.—¿Qué representa?—El tratado Clayton-Bulwer.—La cuestión de la garantía.—Opinión de Colombia.—La doctrina de Monroe.—Qué significa en la actualidad.—Las ideas de la Europa.—Cuál debe ser la política sudamericana.—Eficacia de las garantías.—La garantía colectiva de la América.—Nuestro interés.—Conclusión.—El principal comercio de Panamá.—Los plátanos.—Cifra enorme.—El porvenir.

En Nueva York.

El Alene.—El Turpial.—El práctico.—El puerto de Nueva York.—Primera impresión.—Los reyes de Nueva York.—Las mujeres.—Los hombres.—El prurito aristocrático.—La industria y el arte.—Un mundo "sui generis".—Mrs. X...—La prensa.—Hoffmann House.—Los teatros.—Los hoteles.—El lujo.—La calle.—Tipos.—La vida galante.—Una tumba.—Confesión.

En el Niágara.

La excursión obligada.—El palace-car.—La compañera de viaje.—Costumbres americanas.—Una opinión yanqui.—Niágara Fall's.—La Catarata.—Al pie de la cascada.—La profanación del Niágara.—El Niágara y el Tequendama.—Regreso.—El Hudson.—Conclusión.

—————

Nació en Montevideo, en 1851, durante la emigración. Estudió en el Colegio Nacional de Buenos Aires y se graduó en Derecho en la Universidad el año 1872. Perteneció al grupo de espíritus selectos que formó la "generación del ochenta", en momentos en que la cultura argentina se renovaba substancialmente en el orden científico y literario.

Su actividad fue solicitada alternativamente por la política, la diplomacia y la vida universitaria; pero siempre se mantuvo fiel cultor de las buenas letras, con aticismo exquisito. Nadie pudo ser más representativo para ocupar el primer decanato de nuestra Facultad de Filosofía y Letras, a cuya existencia quedó para siempre vinculado su nombre.

Inició su carrera de escritor en "La Tribuna" y "El Nacional". En 1875 fue diputado al Congreso; en 1880 director general de correos y telégrafos; después de 1881 ministro plenipotenciario en Colombia, Austria, Alemania, España y Francia. En 1892 fue Intendente de Buenos Aires y poco después Ministro del Interior y de Relaciones Exteriores.

Publicó los siguientes libros, que le asignan un puesto eminente en nuestra historia literaria: "Ensayos" (1877), "Juvenilia" (1882), "En viaje" (1884), "Charlas literarias" (1885), Traducción de "Enrique IV" (1900), "Notas e impresiones" (1901), "Prosa ligera" (1903). Ha dejado numerosos "Escritos y Discursos" que pueden ser reunidos en un volumen tan interesante como los anteriores.

Con excelente gusto crítico y ductilidad de estilo, cualidades que educó en todo tiempo, logró ser el más leído de nuestros "chroniqueurs", igualando los buenos modelos de este género esencialmente francés. Más se preocupó de la gracia sonriente que de la disciplina adusta, prefiriendo la línea esbelta a la pesada robustez, como que fue en sus aficiones un griego de París.

Falleció en Buenos Aires el 5 de Septiembre de 1905.

—————

Tarde parece para hablar del libro del Sr. Miguel Cané, resultado de su excursión a Colombia y Venezuela en el carácter de Ministro Residente de la República Argentina. Hoy el autor se encuentra en Viena, de Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de nuestro país cerca del gobierno austro-húngaro. Habrá quizás extrañado que la Nueva Revista de Buenos Aires haya guardado silencio sobre su último libro, tanto más cuanto que—¡rara casualidad!—a pesar de ser el señor Cané conocidísimo entre nosotros, jamás lo ha sido, puede decirse, sino de vista por el que esto escribe. Y eso que siempre ha tenido los mayores deseos de tratarle personalmente, por las simpatías ardientes que su carácter, sus prendas y—sobre todo—sus escritos me merecían. De ahí, pues, que estuviera obligado a hablar de este libro. Digo esto para demostrar que la demora en hacerlo ha sido del todo ajena a mis deseos. El señor Cané, periodista de raza, sabe, por experiencia, cuán absorbente es el periodismo, máxime cuando es preciso hacerlo todo personalmente, como sucede en empresas, del género de la Nueva Revista.

Había leído el espiritual artículo que sobre este mismo libro publicó en El Diario, tiempo ha, M. Groussac—otro escritor a quien todavía no me ha sido dado tratar. El sabor francés disfrazado de chispa castellana, me encantó en ese artículo, en el cual se decían al señor Cané verdades de a puño, terminando a la postre con un merecido elogio. Posteriormente, y en el mismo diario, publicose una carta del criticado autor, en la que se defendía con gracia infinita, y con finísimo desparpajo reproducía el bíblico precepto del «ojo por ojo, diente por diente».

Oída la acusación y la defensa, puede, pues, abrirse juicio sobre el valor del libro. Crítico y criticado parecen estar de acuerdo acerca de algunos defectillos, disienten en otros, y parecen no haber querido recordar el verso clásico:

Ni cet excés d'honneur, ni cette indignité

Cané es un estilista consumado. Dice en su carta que don Pedro Goyena se intrigaba buscando su filiación literaria, y M. Groussac formalmente declara haberla encontrado en Taine. Error completo en mi concepto. Si de alguien parece derivar directamente Cané, es de Merimée, y el autor de Colomba comparte su influencia en esto con lo que ha dado en llamarse el beylismo. No diré que tuviera la altiva escrupulosidad de Merimée en limar hasta diez y siete veces un mismo trabajo, para no chocar con su concepto artístico, sin importársele mucho de la popularidad; pero sí que está impregnado de la desdeñosa filosofía del autor del Rouge et Noir. Pero el autor de los Ensayos, como de En Viaje, es más bien de la raza de Th. Gautier, de P. de Saint-Victor, y—¿por qué no decirlo?—del escritor italiano a quien tanto festéjase ahora en Buenos Aires: De Amicis. Es ante todo y sobre todo, estilista. No diré que para él la naturaleza, las cosas y los acontecimientos son simplemente temas para desplegar una difícil virtuosité (para echar mano del idioma que tanto prefiere el autor de En Viaje). ¡No!, se ha dicho de De Amicis que es el ingenio más equilibrado de la moderna literatura italiana: su pensamiento es variado y de un colorido potente; pero atraído por su índole generosa y cortés, prefiere las descripciones que se amoldan mayormente con su carácter: se conmueve y admira. Creo que hay mucho de eso en Cané, pero por cierto no es el sentimentalismo lo que campea en su libro, sino que hay mucha—¿demasiada?—grima en juzgar lo que ve y hasta lo que hace. Cané lo confiesa en su carta. Pero, en cambio, ¡qué facilidad!, ¡cómo brotan de su pluma las descripciones brillantes, los cuadros elegantes! El lector nota que se encuentra en presencia de un artista del estilo, y arrullado por el encanto que le produce la magia de la frase, se deja llevar por donde quiere el autor, y prefiere ver por sus ojos y oír por sus oídos.

He oído decir que el carácter del señor Cané es tan jovial como bondadoso y franco: en su libro ha querido, sin duda, hacer gala de escepticismo, y deja entrever con mucha—¿demasiada?—frecuencia, la nota siempre igual del eterno fastidio. Y, sin embargo, ¡qué amargo contrasentido encierra ese original deseo de aparecer fastidiado! Fastidiado el señor Cané, cuando, en la flor de la edad ha recorrido las más altas posiciones de su país, no encontrando por doquier sino sonrisas, no pisando sino sobre flores, ¡niño mimado de la diosa Fortuna! ¿No será quizá ese aparente fastidio un verdadero lujo de felicidad?...

*

* *

Estamos en presencia de un libro de viajes escrito por una persona que, a pesar de haber viajado mucho, no es verdaderamente un viajero. El autor no siente la pasión de los viajes: soporta a su pesar las incomodidades materiales, se traslada de un punto a otro, pero maldice los fastidios del viaje de mar, el cambio de trenes, los pésimos hoteles, etc., etc. Habla de sus viajes con una frialdad que hiela: adopta cierto estilo semiescéptico, semiburlón, para reírse de los que pretenden tener esa pasión tan horripilante.

«¡Cuántas veces—dice—en un salón, brillante de luz, o en una mesa elegante y delicada, he oído decir a un hombre, culto, fino, bien puesto: tengo pasión por los viajes, y tomar su rostro la expresión vaga de un espíritu que flota en la perspectiva de horizontes lejanos; me ha venido a la memoria el camarote, el compañero, el órdago, la pipa, las miserias todas de la vida de mar, y he deseado ver al poético viajero entregado a los encantos que sueña!».

¡Ah!, el placer de los viajes por los mismos, sin preocupación alguna, buscando contentar la curiosidad intelectual siempre aguzada, jamás satisfecha No hay nada en el mundo que pueda compararse a la satisfacción de la necesidad de ver y conocer: la impresión es de una nitidez, de una sinceridad, de una fuerza tal, que la descripción que la encarna involuntariamente transmite al lector aquella sensación, y al leer esas páginas parece verdaderamente que se recorren las comarcas en ellas descriptas.

Esa vivacidad de la emoción, ese placer extraordinario que se experimenta, lo comprende sólo el viajero verdadero, el que siente nostalgia de los viajes cuando se encuentra en su rincón, el que vive con la vida retrospectiva e intensa de los años en que recorriera el mundo. Y para un espíritu culto, para una inteligencia despierta y con una curiosidad inquieta, ¡qué maldición es ese don de la pasión de los viajes! El horizonte le parece estrecho cuando tiene que renunciar a satisfacer aquella amiga tiránica; la atmósfera de la existencia rutinaria, tranquila, de esos mil encantos de la vida burguesa, lo sofoca: sueña despierto con países exóticos, con líneas, con colores locales, con costumbres que desaparecen, con ciudades que se transforman, ¡con el placer de recorrer el mundo observando, analizando y comparando! Y el maldito cosmopolitismo contemporáneo, con su furia igualadora, por doquier invade con su sempiterno cant, su horrible vestimenta, la superficialidad de costumbres incoloras—haciendo desaparecer, merced al adelanto de las vías de comunicación, el encanto de lo natural, de lo local, el hombre con su historia y sus costumbres, según la latitud en que se encuentra.

El placer de los viajes es un don divino: requiere en sus adeptos un conjunto de condiciones que no se encuentran en cada boca-calle, y de ahí que el criterio común o la platitud burguesa no alcanzan a comprender que pueda haber en los viajes y en las emigraciones goce alguno; sólo ven en la traslación de un punto a otro la interrupción de la vida diaria y rutinera, las incomodidades materiales; tienen que encontrarse con cosas desconocidas y eso los irrita, los incomoda, porque tienen el intelecto perezoso y acostumbrado ya a su trabajo mecánico y conocido.

Pero los pocos que saben apreciar y comprender lo que significan los viajes, viven de una doble vida, pues les basta cerrar un instante los ojos, evocar un paisaje contemplado, y éste revive con una intensidad de vida, con un vigor de colorido, con una precisión de los detalles que parece transportarnos al momento mismo en que lo contemplamos por vez primera y borrar así la noción del tiempo transcurrido desde entonces.

La vida es tan fugaz, que no es posible repetir las impresiones; más bien dicho, que no conviene repetirlas. En la existencia del viajero, el recuerdo de una localidad determinada, reviste el colorido que le trasmite la edad y el criterio del observador: si, con el correr del tiempo, regresa y quiere hacer revivir in natura la impresión de antaño, sólo cosechará desilusiones, porque pasan los años, se modifica el criterio y las cosas cambian. Mejor es no volver a ver: conservar la ilusión del recuerdo, que fue una realidad. Así se vive doblemente.

El señor Cané parece tener pocas simpatías por esa vida, quizá porque la encuentra contemplativa, y considera que restringe la acción y la lucha. ¡Error! ¡El viajero, cuyo temperamento lo lleve a la lucha, se servirá de sus viajes para combatir en su puesto, y lo hará quizá con mejor criterio, con armas de mejor precisión que el que jamás abandonó su tertulia sempiterna!

Es lástima que el autor de En Viaje no tenga el «fuego sagrado» del viajero, porque habría podido llegar al máximum de intensidad en la observación y en la descripción de sus viajes.

No puedo resistir al placer de transcribir algunos párrafos, verdadera excepción en el tono general del libro, y en los que describe a Fort-de-France, en la Martinica:

«Las fantasías más atrevidas de Goya, las audacias coloristas de Fortuny o de Díaz, no podrían dar idea de aquel curiosísimo cuadro. El joven pintor venezolano que iba conmigo, se cubría con frecuencia los ojos y me sostenía que no podría recuperar por mucho tiempo la percepción dei rapporti, esto es, de las medias tintas y las gradaciones insensibles de la luz, por el deslumbramiento de aquella brutal crudeza. Había en la plaza unas 500 negras, casi todas jóvenes, vestidas con trajes de percal de los colores más chillones, rojos, rosados, blancos. Todas escotadas y con los robustos brazos al aire; los talles fijados debajo del áxila y oprimiendo el saliente pecho, recordaban el aspecto de las merveilleuses del Directorio. La cabeza cubierta con un pañuelo de seda, cuyas dos puntas, traídas sobre la frente, formaban como dos pequeños cuernos. Esos pañuelos eran precisamente los que herían los ojos; todos eran de diversos colores, pero predominando siempre aquel rojo lacre, ardiente, más intenso aún que ese llamado en Europa lava del Vesubio; luego, un amarillo rugiente, un violeta tornasolado, ¡qué se yo! En las orejas, unas gruesas arracadas de oro, en forma de tubos de órgano, que caen hasta la mitad de la mejilla. Los vestidos de larga cola y cortos por delante, dejando ver los pies... siempre desnudos. Puedo asegurar que, a pesar de la distancia que separa ese tipo de nuestro ideal estético, no podía menos de detenerme por momentos a contemplar la elegancia nativa, el andar gracioso y salvaje de las negras martiniqueñas.

»Pero cuando esas condiciones sobresalen realmente, es cuando se las ve, despojadas de sus lujos y cubiertas con el corto y sucio traje del trabajo, balancearse sobre la tabla que une al buque con la tierra, bajo el peso de la enorme canasta de carbón que traen en la cabeza... Al pie del buque y sobre la ribera, hormigueaba una muchedumbre confusa y negra, iluminada por las ondas del fanal eléctrico. Eran mujeres que traían carbón a bordo, trepando sobre una plancha inclinada las que venían cargadas, mientras las que habían depositado su carga descendían por otra tabla contigua, haciendo el efecto de esas interminables filas de hormigas que se cruzan en silencio. Pero aquí todas cantaban el mismo canto plañidero, áspero, de melodía entrecortada. En tierra, sentado sobre un trozo de carbón, un negro viejo, sobre cuyo rostro en éxtasis caía un rayo de luz, movía la cabeza con un deleite indecible, mientras batía con ambas manos, y de una manera vertiginosa, el parche de un tambor que oprimía entre las piernas, colocadas horizontalmente. Era un redoble permanente, monótono, idéntico, a cuyo compás se trabajaba. Aquel hombre, retorciéndose de placer, insensible al cansancio, me pareció loco»...

Y termina el señor Cané su descripción de Fort-de-France con estas líneas en que trasmite la impresión que le causó un bamboula:

«...Me será difícil olvidar el cuadro característico de aquel montón informe de negros cubiertos de carbón, harapientos, sudorosos, bailando con un entusiasmo febril bajo los rayos de la luz eléctrica. El tambor ha cambiado ligeramente el ritmo, y bajo él, los presentes que no bailan entonan una melopea lasciva. Las mujeres se colocan frente a los hombres y cada pareja empieza a hacer contorsiones lúbricas, movimientos ondeantes, en los que la cabeza queda inmóvil, mientras las caderas, casi dislocadas, culebrean sin cesar. La música y la propia imaginación las embriaga; el negro del tambor se agita como bajo un paroxismo más intenso aún, y las mujeres, enloquecidas, pierden todo pudor. Cada oscilación es una invitación a la sensualidad, que aparece allí bajo la forma más brutal que he visto en mi vida; se acercan al compañero, se estrechan, se refriegan contra él, y el negro, como los animales enardecidos, levanta la cabeza al aire y echándola en la espalda, muestra su doble fila de dientes blancos y agudos. No hay cansancio; parece increíble que esas mujeres lleven diez horas de un rudo trabajo. La bamboula las ha transfigurado. Gritan, gruñen, se estremecen, y por momentos se cree que esas fieras van a tomarse a mordiscos. Es la bacanal más bestial que es posible idear, porque falta aquel elemento que purificaba hasta las más inmundas orgías de las fiestas griegas: la belleza...

*

* *

El libro del señor Cané, es, en apariencia, una sencilla relación de viaje. Dedica sucesivamente seis capítulos a la travesía de Buenos Aires a Burdeos, a su estadía en París y en Londres, y a la navegación desde Saint-Nazaire a La Guayra. Entonces, en un capítulo—cuya demasiada brevedad se deplora—habla de Venezuela, pero más de su pasado que de su presente.

En seguida, en seis nutridos y chispeantes capítulos, describe su pintoresco viaje de Caracas a Bogotá; su paso por el mar Caribe; el viaje en el río Magdalena, y las últimas jornadas hasta llegar a la capital de Colombia. A esta simpática república presta preferentísima atención el autor: no sólo se ocupa de su historia, describe a su capital, sino que pinta a la sociedad bogotana, sin olvidar—como lo ha dicho M. Groussac—el obligado párrafo sobre el Tequendama. Detiénese el autor en estudiar la vida intelectual colombiana en el capítulo, en mi concepto, más interesante de su libro, y sobre el cual volveré más adelante. El regreso le da tema para varios capítulos en que se ocupa de Colón, el canal de Panamá, y sobre todo de Nueva York. Y aquí vuelve de nuevo la clásica descripción del Niágara.

Tal es en esqueleto el libro de Cané. Prescindo de los primeros capítulos, a pesar de que insistiré sobre el de París, porque si bien su lectura es fácil, las aventuras a bordo del Ville de Brest no ofrecen extraordinario interés. Poco tema da el autor sobre Venezuela: más bien dicho, deja al lector con su curiosidad integra, sobreexcitada, pero no satisfecha. Sus pinceladas son vagas; parece como si quisiera concluir pronto, como si tuviera entre manos brasas ardientes. ¿Por qué?

En cambio, sus pinturas de Bogotá, de la sociedad y de los literatos colombianos, es realmente seductora: nos hace penetrar en un recinto hasta ahora casi desconocido por la generalidad, especie de gyneceo original causado por el relativo aislamiento de la vida de Colombia. No me cansaré de ponderar esta parte del libro de Cané. Pocas lecturas más fructíferas, pocas más agradables; ejerce sobre el lector algo como una fascinación. Hay ahí una mezcla sapientísima del utile cum dulci.

Por lo demás, el libro entero está salpicado de juicios atrevidos, de observaciones profundas. La superficialidad aparente es rebuscada: el autor, sin quererlo, se olvida con frecuencia de que se ha prometido ser tan sólo un jovial a la vez que quejumbroso compañero de viaje. Al correr de la pluma, ha emitido juicios de una precisión y exactitud admirables. Otras veces ha lanzado ideas que van contra la corriente general. El lector no se detiene mucho en los capítulos sobre París y Londres, cuando en la rápida lectura encuentra tal o cual opinión sobre Francia o Inglaterra. Pero poco a poco comprende que hay allí intención preconcebida, y cuando llega a los capítulos sobre Colombia, se encuentra insensiblemente engolfado en un análisis sutil de aquella constitución, que, según el dicho de Castelar, «ha realizado todos los milagros del individualismo moderno». Entonces se refriega los ojos, vuelve a leer, y con asombro halla que el autor critica—y critica con fuerza—el régimen federal de gobierno. Y no es la única página en que el libro ejerce una influencia sugestiva, forzando a meditar. Hay párrafos, al tratar del canal de Panamá y de los Estados Unidos, que hacen abrir tamaños ojos de asombro.

Pero sobre algunas cuestiones tuvo ya el autor un cambio de cartas con el señor Pedro S. Lamas, como puede verse en la Revue Sud-Americaine. No volveré, pues, sobre ello, siquiera por el vulgarísimo precepto de non bis in ídem.

Imposible me sería analizar con detención todas y cada una de las partes de este libro. Y ya que he dicho con franqueza cuál es la opinión que sobre él he formado, séame permitido ocuparme de algunos de los variadísimos tópicos que han merecido la atención del autor.

*

* *

Corto es el capítulo que dedica a su estadía en París el señor Cané. Y es lástima. En esas breves páginas, hay dos o tres cuadros verdaderamente de mano maestra. Pero el autor ha sido demasiado parco: su pluma apenas se detiene: la Cámara, el Senado, la Academia: he ahí lo único que ha merecido su particular atención.

Los párrafos dedicados a las Cámaras son bellísimos: los retratos de Gambetta, de Julio Simon y de Pelletán, perfectamente hechos.

Es, en efecto, en sumo grado interesante, asistir a los debates de las Cámaras francesas. Cuando aún estudiaba el que esto escribe en París (1879-1880), acostumbraba asistir con la regularidad que le era posible, a las discusiones parlamentarias.

Entonces era necesario ir expresamente por ferrocarril hasta Versailles, donde aún funcionaba el Poder Legislativo.

Gracias a la nunca desmentida amabilidad del señor Balcarce, nuestro digno Ministro en París, conseguía con frecuencia entradas para la tribuna diplomática, donde, entonces como hoy, era necesario—son palabras del doctor Cané—«llegar temprano para obtener un buen sitio».

La sala de sesiones de la Cámara de Diputados era realmente espléndida. Hace parte del gran palacio de Luis XIV y es cuadrilonga. El presidente estaba enfrente de la tribuna diplomática, en un pupitre elevado, teniendo a la misma altura, pero a su espalda, de un lado a varios escribientes, de otro a varios ordenanzas. Una escalera conducía a su asiento. Más abajo, la celebrada tribuna parlamentaria, a la que se sube por dos escaleras laterales. Detrás de ésta, y a ambos lados, una serie de secretarios escribiendo o consultando libros o papeles, sea para recordar al presidente qué es lo que se hizo en tal circunstancia, o los antecedentes del asunto, o cualquier dato necesario.

Al pie de la tribuna parlamentaria estaba el cuerpo de taquígrafos. Entre ellos y el resto de la sala existía un espacio por donde circulaba un mundo de diputados, ujieres, ordenanzas, etcétera.

En seguida, formando un anfiteatro en semicírculo, están los asientos de los diputados, con pequeñas calles de trecho en trecho. Cada diputado tiene un sillón rojo y en el respaldo del sillón que se encuentra adelante hay una mesita saliente para colocar la carpeta en la que lleva sus papeles, apuntes, etcétera.

La derecha, entonces, como hoy, era minoría; el centro y la izquierda, la gran mayoría.

Frente al cuerpo de taquígrafos encontrábanse los asientos ministeriales y para los subsecretarios de Estado.

Las fracciones parlamentarias, perfectamente organizadas, tienen sus espadas como sus soldados en lugares adecuados, los unos más cerca, los otros más alejados del medio. El primero con quien tropezaba al entrar por la puerta de la derecha era... M. Paul de Cassagnac. El primero con quien se encontraba uno al entrar por la puerta de la izquierda era el gran orador M. Clemenceau. El duelista de la derecha: M. de Cassagnac; el de la izquierda: M. Perrin.

La tribuna de la prensa estaba debajo de la del cuerpo diplomático. En la misma fila están las destinadas a la presidencia de la República, a los presidentes de la Cámara y Senado, a los miembros del Parlamento, etc: todos los dignatarios tienen su tribuna especial. Más arriba estaban las llamadas galerías, donde es admitido el público, siempre que presente sus tarjetas especiales.

Las sesiones son tumultuosísimas. Se camina, se habla, se grita, se gesticula, se ríe, se golpea, se vocifera, mientras habla el orador, al unísono. En presencia de semejante mar desencadenado, se comprende que el orador no sólo debe tener talento sino sangre fría, golpe de vista y audacia a toda prueba. La mímica le es indispensable, y la voz tiene que ser tonante y poderosa para dominar aquella vociferación infernal. Tiene que apostrofar con viveza, que conmover, que hacerse escuchar.

He asistido a sesiones agitadísimas, a la del incidente Cassagnac-Goblet, a la de la interpelación Brame, y a la de la interpelación Lockroy, que tanto conmovió a París en mayo del 79. Tiempo hace de esto, pero mis recuerdos son tan frescos que podrían describir aquellos debates como si recién los presenciara.

He oído, o más bien dicho: visto, oradores que no pudieron hacerse escuchar y que bajaron de la tribuna entre los silbidos de los contrarios y las protestas de los amigos; otros, como el bonapartista Brame, en su fogosa interpelación contra el Ministro del Interior, M. Lepère, dominaban el tumulto; M. Lepère en la tribuna, estuvo un cuarto de hora sin poder imponer silencio, en medio de una desordenada vociferación de la derecha, y de los aplausos y aprobación de la izquierda, hasta que, haciendo un esfuerzo poderoso, gritando como un energúmeno, acalló momentáneamente el tumulto, para apostrofar a la derecha, diciendo: «vociferad, gritad, puesto que las interpelaciones no son para vosotros sino pretexto de ruidos y exclamaciones. No bajaré de la tribuna hasta la que os calléis!...»

¡Qué tumulto espantoso! Presidía M. Senard, el viejo atleta del foro y del parlamento francés, pero tan viejo ya que su voz débil y sus movimientos penosos eran impotentes: agitaba continuamente una enorme campana (pues no es aquello una campanilla) de plata con una mano, y con la otra golpeaba la mesa con una regla. Los ujieres, con gritos estentóreos de «un poco de silencio, señores—s'il vous plait, du silence», no lograban tampoco dominar la agitación. La derecha vociferaba y hacía un ruido ensordecedor con los pies; la izquierda pedía a gritos: «la censura, la censura». Fue preciso amonestar seriamente a un imperialista, el barón Dufour, para que se restableciese el silencio...

Concluye el ministro su discurso, y salta (materialmente: salta) sobre la tribuna el interpelante; vuelve a contestar el ministro, y torna de nuevo el interpelante... ¡qué vida la de un ministro con semejantes parlamentos! El día entero lo pasa en esas batallas parlamentarias... supongo que el verdadero ministro es el subsecretario.

Gambetta, el tan llorado y popular tribuno, presidía cuando M. de Cassagnac desafió en plena Cámara a M. Goblet, subsecretario de Estado. Estaba yo presente ese día. ¡Qué escándalo mayúsculo! Pero Gambetta dominó el tumulto, hizo bajar de la tribuna a Cassagnac, lo censuró, y calmó la agitación.

He oído varias veces a M. Clemenceau, el gran orador radical. Le oí defendiendo a Blanqui, el condenado comunista, que había sido electo diputado por Burdeos. Es uno de los oradores que mejor habla y que posee dotes más notables. Como uno de los contrarios (hay que advertir que la izquierda estaba en ese caso en contra de la extrema izquierda) le gritara: «¡Basta!», él contestó sin inmutarse: «Mi querido colega, cuando vos nos fastidiáis, os oímos con paciencia. Nadie es juez en saber si he concluido, salvo yo mismo», y después de este apóstrofe tranquilo, continuó su discurso...! Esa interpelación dio origen a una respuesta sumamente enérgica por parte de M. Le Royer, entonces Ministro de Justicia.

La organización administrativa es además admirable. Las Cámaras se reúnen diariamente de 2 a 6½, y el cuerpo de taquígrafos da los originales de la traducción estenográfica a las 8 p. m. A las 12 p. m. se reparten las pruebas de la impresión y a las 6 de la mañana siguiente «todo París» puede leer íntegra la sesión de la tarde anterior en el Journal Officiel. Y todo esto sin contratos especiales, sin que cueste un solo céntimo más, sin que las Cámaras voten remuneraciones especiales al cuerpo de taquígrafos y sin ninguna de esas demostraciones ridículas para aquellos que están habituados a la vida europea. Recuérdese lo que pasó en 1877 entre nosotros, cuando se debatió la «cuestión Corrientes»: La Tribuna publicó las sesiones al día siguiente, y todos creyeron que era un... milagro.

Con el régimen parlamentario francés, la tarea es pesadísima para los diputados (no tanto para los senadores), pero insostenible para los oradores. Y los ministros, que tienen que despachar los asuntos de ministerios centralizados, que atender a lo que pasa en la Francia entera, que proyectar reformas, que estudiar leyes, que contestar interpelaciones, que preparar y corregir discursos: ¿cómo pueden hacer todo esto? A un hombre sólo le es materialmente imposible, y añádase a eso que tiene la obligación de dar reuniones periódicas, bailes oficiales, etc. ¡Qué vida! Se comprende que sería ella imposible sin una numerosa legión de consejeros de Estado, de subsecretarios, de secretarios, de directores, etc., que no cambian con los ministros, sino que están adscriptos a los ministerios. ¡Qué diferencia con nuestro modo de ser! Entre nosotros, por regla general, los ministros están solos, pues los empleados, en vez de ser cooperadores de confianza, son meros escribientes, salvo, bien entendido, honrosas excepciones. Cuando se reflexiona sobre la existencia que lleva un ministro en países de aquella vida parlamentaria, parece difícil explicarse cómo pueden atender, despachar, contestar todo; y al mismo tiempo pensar y realizar grandes cosas.

*

* *

En el libro que motiva estas páginas, el autor, según lo declara, ha procurado contar, y contar ligeramente, «sin bagajes pesados». Este propósito, probablemente, ha hecho que no profundice nada de lo que observa, sino que se contente con rozar la superficie.

Uno de los rasgos más característicos de Colombia, es su poderosa literatura. La raza colombiana es raza de literatos, de sabios, de profundos conocedores del idioma: allí la literatura es un culto verdadero, y no se sacrifican en su altar sino producciones castizas, pulidas, perfectas casi. El señor Cané, a pesar de su malhadado propósito de «marchar con paso igual y suelto», y de su afectado desdén por los estudios serios y concienzudos, llegando hasta decir: «Que nada, resiste en el día a la perseverante consulta de las enciclopedias», no ha podido resistir, sin embargo, al deseo o a la necesidad de ocuparse de la faz literaria de Colombia. Condensa en 24 páginas un capítulo que modestamente Titula: «La Inteligencia», y en el cual, protestando que no es tal su intención, el autor trata de perfilar a los primeros literatos colombianos contemporáneos, en párrafos de redacción suelta, a la diable, para usar su propia expresión.

Habla de la facilidad peligrosa del numen poético en los colombianos; se ocupa de don Diego Pombo, de Gutiérrez, González, de Diego Fallon, de José M. Marroquín, de Ricardo Carrasquilla, de José M. Samper, de Miguel A. Caro, y por último, de Rufino Cuervo. Tal es el contenido de ese capítulo, interesantísimo, sin duda, pero incompleto y demasiado a vuelo de pájaro. Leí con avidez esa parte del libro: creí encontrar mucho nuevo: los recuerdos de un hombre que ha estado en contacto con la flor y nata de los literatos de aquella nación privilegiada; las picantes observaciones que presagiaba el sostenido prurito de escepticismo y cierta sal andaluza que campea con galana finura en muchos pasajes de este libro.

Mi curiosidad, sin embargo, no fue del todo satisfecha. La Nueva Revista había publicado ya (1881) un interesante artículo de D. José Caicedo Rojas, sobre la poesía épica americana y sobre todo colombiana[1]; un importante y cruditísimo (1882) estudio de D. Salvador Camacho Roldán, sobre la poesía colombiana, a propósito de Gregorio Gutiérrez González[2]; y finalmente (1883) un notable juicio de D. Adriano Páez, sobre José David Guarin[3]. En esos artículos se entrevé la riquísima y fecunda vida intelectual de aquel pueblo; pasan ante los ojos atónitos del lector centenares de poetas, literatos, historiadores, críticos, etc.; se descubre una producción asombrosa, una plétora verdadera de diarios, periódicos, folletos y libros.

Y el que está algo al cabo de las letras en Colombia, aunque resida en Buenos Aires, conoce su numerosísima prensa, sus periódicos, sus revistas, sus escuelas literarias; la lucha entre conservadores y liberales, entre los grupos respectivamente encabezados por el Repertorio Colombiano y La Patria. Y por poco numerosas que sean las relaciones que se cultiven con gente bogotana, a poco el bufete se llena con El Pasatiempo, El Papel Periódico Ilustrado, etc.

Nada de eso se encuentra en el libro de Cané. Él, periodista, ha olvidado a la prensa. Y eso que la prensa de Colombia es especial, distinta bajo todos conceptos de la nuestra.

Pero se busca en vano el rastro de Julio Arboleda, de José E. Caro, de Madiedo, de Lázaro María Pérez, de... en una palabra, de todos los que sobreviven de la exuberante generación de 1844 y 1846: Restrepo, y tantos otros. Y si esa época parece ya muy echada en olvido, queda la de 1855 a 1858, en que tanto florecieron las letras colombianas: de esa época datan José Joaquín Ortiz, Camacho Roldán, Ancizar, Ricardo Silva, Salgar, Vergara y tantos otros...! Verdad es que el señor Cané declara que «no es su propósito hacer un resumen de la historia literaria de Colombia». Bien está; pero cuando se dedica un capítulo a la inteligencia de un país, preciso es presentarla bajo todas sus faces, mostrar su filiación, recordar sus más ilustres representantes...

El autor de En viaje añade, sin embargo, a renglón seguido: «si he consignado algunos nombres, si me he detenido en el de algunas de las personalidades más notables en la actualidad, es porque, habiendo tenido la suerte de tratarlas, entran en mi cuadro de recuerdos». Valga como excusa, pero es lástima, y grande, que no se haya decidido a examinar con mayor detención tema tan rico como interesante.

En ese capítulo falta, pues, una exposición metódica, no digo de la historia literaria de Colombia, sino del estado actual de la literatura en aquel país; ni se mencionan nombres como los de Borda, Arrieta, Isaacs, Obeso y tantos otros descollantes; nada sobre la Academia, sus trabajos, y, sobre todo, ese inexplicable silencio acerca del periodismo bogotano!

Quizá haya tenido el Sr. Cané alguna razón para incurrir en esas omisiones: sea, pero confieso que no alcanzo cuál puede ser. Lo deploro tanto más cuanto que por las páginas escritas, se deduce con qué humour—para emplear esa intraducible locución—se habría ocupado de toda aquella literatura. Hay, pues, que contentarse con los rápidos bocetos que nos traza.

Pero el Sr. Cané, con esa redacción a la diable—como él mismo la califica—se deja arrastrar de su predilección: acaba de decirnos que sólo se ocupa de las personalidades «que ha tenido la suerte de tratar», y sin embargo, su entusiasmo lo lleva a dedicar gran parte del capítulo a Gutiérrez González, poeta notabilísimo, es cierto, pero que murió en Medellín, el 6 de julio de 1872...

Se ocupa largamente de Rafael Pombo, el famoso autor del canto de Edda, que dio la vuelta a América, y que mereció entre la avalancha de contestaciones, una hermosísima de Carlos Guido y Spano, «Pombo—según el Sr. Cané—es feo, atrozmente feo. Una cabecita pequeña, boca gruesa, bigote y perilla rubia, ojos saltones y miopes, tras unas enormes gafas... Feo, muy feo. Él lo sabe y le importa un pito». Refiere el autor una aventura de la Sra. Eduarda Mansilla de García con Pombo, y a fe que lo hace con chiste y oportunidad.

Dice el Sr. Cané que Rafael Pombo, a pesar de las reiteradas instancias de sus amigos y de ventajosas propuestas de editores, nunca ha querido publicar sus versos coleccionados. Y hace con este motivo una observación que, por cierto, ha de causar alguna extrañeza entre nosotros, porque la costumbre que se observa es diametralmente opuesta. He aquí esa curiosa observación: «Cuántas reputaciones poéticas ha muerto la manía del volumen, y cuántos arrepentimientos para el porvenir se crean los jóvenes que, cediendo a una vanidad pueril, se apresuran a coleccionar prematuramente las primeras e insípidas florecencias del espíritu, ensayos en prosa o verso...»

Pero el Sr. Cané es, a la verdad, un espíritu observador. Véase si no el siguiente chispeante retrato de Diego Fallon, cuyos cantos A las ruinas de Suesca y A la luna son de tan extraordinario mérito. «Figuraos una cabeza correcta, con dos grandes ojos negros, deux trous qui lui vont jusqû'à l'âme, pelo negro, largo, echado hacia atrás; nariz y labios finos; un rostro de aquellos tantas veces reproducidos por el pincel de Van Dyck; un cuerpo delgado, siempre en movimiento, saltando sobre la silla en sus rápidos momentos de descanso. Oídlo, porque es difícil hablar con él, y bien tonto es el que lo pretende, cuando tiene la incomparable suerte de ver desenvolverse en la charla del poeta el más maravilloso kaleidoscopio que los ojos de la inteligencia puedan contemplar... hasta que el reloj da la hora y el visionario, el poeta, el inimitable colorista, baja de un salto de la nube dorada donde estaba a punto de creerse rey, y toma lastimosamente su Ollendorff para ir a dar su clase de inglés, en la Universidad, en tres o cuatro colegios y qué se yo dónde más...»

El que eso ha escrito no es sólo un estilista, un Vanderbilt del idioma, es más aún; es un humorista, legítimo discípulo de Sterne, lector asiduo quizá del Tristam Shandy. Esa fácil ironía, ese buen humor inagotable, esa fuerza superior de sarcasmo, por momentos alegre, sonriente, burlón, en una palabra «esa rapidez de impresiones y esos contrastes siempre nuevos, son el secreto del humorista».

Y cuando pinta a Rufino Cuervo, el sapientísimo autor de las Apuntaciones críticas sobre el lenguaje bogotano, «trabajando con tranquilidad, sin interrumpirse sino para despachar un cajón de cerveza...»,—porque Cuervo no es ni más ni menos que cervecero. «Yo mismo he embotellado y tapado, me decía Rufino» agrega el señor Cané...

Hablando de Carlos Holguín, dice que «...y esto sea dicho aquí entre nosotros, Holguín fue uno de los cachacos más queridos de Bogotá, que le ha conservado siempre el viejo cariño». Ahora bien, ¿quiere saberse lo que es un cachaco? El autor se encarga de explicarlo, y lo hace con exquisita claridad. «El cachaco es el calavera de buen tono, decidor, con entusiasmo comunicativo, capaz de hacer bailar a diez esfinges egipcias, organizador de cuadrillas de a caballo en la plaza, el día nacional, dispuesto a hacer trepar su caballo a un balcón para alcanzar una sonrisa; jugador de altura, dejando hasta el último peso en una mesa de juego, a propósito de una rifa; pronto a tomarse a tiros con el que le busque, bravo hasta la temeridad...» Y aplíquese esa retrato al respetable señor Holguín!

De don José María Samper, trae un rápido boceto: «ha escrito, dice, 6 u 8 tomos de historia, 3 o 4 de versos, 10 o 12 de novelas, otros tantos de viajes, de discursos, estudios políticos, memorias, polémicas... qué sé yo!... Naturalmente en esa mole de libros sería inútil buscar el pulimento del artista, la corrección de líneas y de tonos. Es un río americano que corre tumultuoso, arrastrando troncos, detritus, arenas y peñascos...».

En fin, largo sería seguir al autor en estos retratos, género literario en que evidentemente descuella. Me he detenido en este punto, porque parece que ahí se revela una nueva faz del talento del señor Cané. Tiene el don de daguerreotipar a una personalidad en pocas líneas, presenta la luz, la sombra, el claro oscuro que iluminan el retrato, poniendo de relieve su lado serio y su lado cómico. Busca siempre el efecto del contraste. Y esto es lo que me mueve a decir que tiene tendencias a ser un verdadero humorista.

¿Qué es efectivamente el humour? Un crítico célebre lo ha definido magistralmente. Es, dice, el ímpetu de un espíritu dotado de la aptitud más exquisita para sentir, comprender y explicar todo; es el movimiento libre, irregular y audaz de un pensamiento siempre dispuesto, que ama esas trampas tan temidas de los retóricos; las digresiones, y que se abandona con gracia a ellas cuando por casualidad encuentra un misterio del corazón para aclararlo, una contradicción de nuestra naturaleza para estudiarla, una verdad despreciada para enaltecerla: un pensamiento al cual atrae lo desconocido por un secreto magnetismo, y que, bajo apariencias ligeras, penetra en las más oscuras sinuosidades del mundo moral, da a todo lo que inventa, a todo lo que reproduce, el colorido del capricho, y crea por el poder de la fantasía, una imagen móvil de la realidad, más móvil aún.

Ahora bien; léase con atención el último libro del señor Cané y se encontrará confirmada la exactitud de esa pintura en muchos y repetidos pasajes. Y casi me atrevería a asegurar que es justamente en los pasajes en que el autor se ha abandonado con más naturalidad a esa tendencia, que el lector con más justicia se complace.

Edmundo De Amicis, en algunos de sus libros afortunados, ha hablado de la página magistral, la página clásica, la página estupenda que todo escritor debe tener conciencia de haber escrito o poder escribir, para poder así llegar a la posteridad. Una de esas páginas, por ejemplo, es la que se refiere a la «riña de gallos» en el libro sobre España. En aquellas 5 o 6 páginas, dice un crítico, se hallan reunidas, amalgamadas hasta la cuarta potencia, todas las cualidades de De Amicis: la sutileza del observador, el vigor del colorido, la elegancia del estilista, y, junto con todo esto, aquella variedad, abundancia y riqueza archimillonaria del idioma, por lo cual es verdaderamente descollante.

¿Pueden aplicarse estas palabras de Barrili al señor Cané? ¿El autor de En viaje ha condensado ya todas sus cualidades, ha dado su nota más alta? En cada libro que escribe el señor Cané, se revela una faz distinta de su espíritu: esto hace difícil en extremo la tarea del crítico severo, fácil a lo sumo la del benévolo, pues en justicia hay tanto que alabar!

Por eso, una crítica justa—a pesar de que el señor Cané ha dicho que es la «que más difícilmente se perdona, como los palos que más se sienten son los que caen donde duele»—en este caso, puede con leal imparcialidad tributar cumplido elogio al escritor que se ha revelado humorista de buena ley, confirmando su vieja reputación de estilista brillante.

*

* *

Y es lástima grande que con tan brillantes cualidades, no sea el señor Cané más que un dilettante en las letras. Se nota que aquel autor no siente en sí la vocación del escritor; escribe como un pis aller. Dotado como pocos para ello, jamás ha considerado a las letras sino como un accesorio, y en el fondo se me ocurre que es el hombre más desprovisto de vanidad literaria. Las letras son para él queridas pasajeras, que se toman y se dejan rehuyendo compromisos, y a las que no se pide sino el placer del momento, sin la preocupación del mañana. Su temperamento, sus más vehementes inclinaciones, lo llevan a la vida política, a la acción; es hombre de parlamento, orador nato, a quien el ejercicio del poder, sea en ministerios o a la cabeza de cualquier administración, parece producir una satisfacción que degenera en dulce embriaguez. Es un literato que desdeña las letras, y a quien la política, como Minotauro implacable, ha devorado sin remedio. Escribirá aún de vez en cuando, quizá, pero lo hará con la sonrisa de escepticismo en los labios, y como calaverada de gran señor.

La política es la gran culpable en la vida americana: fascina a los talentos jóvenes, los seduce y los esteriliza para la producción intelectual serena y elevada; los embriaga con la acción efímera, los gasta y los deja desencantados, imposibilitándolos para volver al culto de las letras, y esclavizados por la fascinación de la vida pública. Sacrifican así, esos espíritus escogidos, una gloria seria y permanente, por una gloria inconsistente y del momento.

Cané principió por dejarse seducir por el diarismo político y derrochó un espléndido talento en escribir artículos de combate que, deslumbradores fuegos de artificio, vivieron lo que viven las rosas, el espacio de unas horas. ¿Quién se acuerda hoy de ellos? Su propio autor los ha olvidado quizá, y con razón, porque son producciones condenadas de antemano a muerte prematura.

Pero, si bien se explica que un hombre de ese temple sacrifique las letras por la política, no se comprende cómo sacrifica la vida pública activa por la tranquilidad del ocio diplomático. Puede que el temperamento un tanto epicúreo del autor de En Viaje algo haya influido en este súbito cambio de frente; pero renunciar a la vida parlamentaria, a la prensa política, al gobierno activo, para refugiarse en un retiro diplomático, cuando se encontraba en plena juventud, sin haber llegado siquiera a la mitad de la vida, lleno de vigor, de aspiraciones, de sangre bullidora...! Misterio! La vida diplomática tiene, es cierto, nobilísima esfera de acción, pero para un hombre de esas condiciones se asemeja a un suicidio moral. Porque si las funciones diplomáticas permiten disponer de ocios, es preciso llenarlos, y si no se les llena con la labor literaria, un temperamento demasiado activo corre peligro de emplearlos en apurar hasta las heces el cáliz de Capua,—y ese cáliz es fatal.

Me hace acordar el señor Cané a la figura tan simpática y tan análoga de aquel brillantísimo espíritu francés que se llamó Prevost-Paradol; también fue un escritor que pudo haber fácilmente traspuesto las más altas cumbres: dotes, preparación, ambición, todo poseía. El éxito le sonrió siempre... Pero abandonó las letras por la política, y cambió la lucha activa por el reposo diplomático. Aquel bello talento se esterilizó por completo.

Se me viene a la memoria un incidente verdaderamente gráfico en la vida de Prevost-Paradol. Un día, un amigo le decía: «¿Por qué no escribe usted la historia de las ideas parlamentarias? Hay ahí un libro interesante y digno de tentar su talento. Y él respondió: Qué feliz es usted de creer todavía en los libros, en las frases, y de encariñarse con todos esos juguetes inútiles que sirven de pasatiempo a los desocupados!... Y añadió: Sólo el poder es verdadero. Conducir a los hombres, dirigir sus destinos, llevarlos a la grandeza por caminos que no se les indica, preparar los acontecimientos, dominar a los hechos, forzar a la fortuna a obedecer, he ahí el objetivo que es preciso tener y que sólo alcanzan las voluntades fuertes y las inteligencias elevadas!»

Se me figura que el diplomático Cané más de una vez pensará con melancolía en esas palabras. Si es cierto que el epicureísmo le ha hecho desertar de la lucha ardiente, se ha vengado de tal cobardía moral ahogándolo en ese fastidio que eternamente pone de manifiesto el autor de En viaje. Aún es tiempo, sin embargo, de que reaccione; y si la voz aislada de un extraño pudiera servir de suficiente profecía, que no la considere como viniendo de una Casandra de aldea, sino que trate de no justificar aquel verso famoso:

L'armure qu'il portait n'allait pas a sa taille.

Elle était bonne au plus pour un jour de bataille

Et ce jour-là fut court comme une nuit d'été.

Ernesto Quesada.

Mayo de 1884.

—————

Al pueblo colombiano, en estos momentos de amargura, dedica la reedición de este libro, como homenaje de respeto y cariño

MIGUEL CANÉ.

Diciembre de 1903.

Las páginas de este libro han sido escritas a medida que he ido recorriendo los países a que se refieren. No tengo por lo tanto la pretensión de presentar una obra rigurosamente sujeta a un plan de unidad, sino una sucesión de cuadros tomados en el momento de reflejarse en mi espíritu por la impresión. Habiéndome el gobierno de mi país hecho el honor de nombrarme su representante cerca de los de Colombia y Venezuela, pensé que una simple narración de mi viaje ofrecería algún interés a los lectores americanos, más al cabo generalmente de lo que sucede en cualquier rincón de Europa, que de los acontecimientos que se desenvuelven en las capitales de la América española. Puedo hoy asegurar que las molestias y sufrimientos del viaje han sido compensados con usura por los admirables panoramas que me ha sido dado contemplar, así como por los puros goces intelectuales que he encontrado en el seno de sociedades cultas e ilustradas, a las que el aislamiento material a que las condena la naturaleza del suelo que habitan, las impulsa a aplicar toda su actividad al levantamiento del espíritu.

He procurado contar y contar ligeramente; pienso que un libro de viajes debe marchar con paso igual y suelto, sin bagajes pesados, con buen humor para contrarrestar las inevitables molestias de la travesía, con cultura, porque se trata de hablar de aquéllos que nos dieron hospitalidad, y, sobre todo, sin más luz fija, sin más guía que la verdad. Cuando la pintura exacta de ciertas cosas me ha sido imposible por altísimas consideraciones que tocan a la delicadeza, he preferido omitir los hechos antes que arreglarlos a las exigencias de mi situación. Rara vez se me ha ofrecido ese caso; por el contrario, ha sido con vivo placer cómo he llenado estas páginas que me recordarán siempre una época que por tantos motivos ha determinado una transición definitiva de mi vida.

En esta reedición, única que se ha hecho desde la publicación de En viaje, en 1883, se ha suprimido bastante en los primeros capítulos, de los que sólo se han conservado algunos contornos trazados al pasar, que, como los de Gambetta, Gladstone y Renán, pueden interesar aún. El autor no ha agregado una sola palabra a su primera redacción. El lector podrá ver así si el tiempo ha sancionado o corregido los juicios que los hombres y las cosas de aquel tiempo y en aquella parte de América sugirieron al autor.

Diciembre, 1903.

—————

Creo poder asegurar que el número total de argentinos que han llegado a la ciudad de Bogotá desde el siglo XVI hasta la fecha, no excederá de diez, inclusive el personal de la legación que iba por primera vez en 1881 a saludar al pueblo en cuyo seno se desenvolvió la acción de Bolívar. Ese aislamiento terrible, consecuencia de las dificultades de comunicación y causa principal, tal vez, de los tristes días por que ha pasado la América española antes de su organización definitiva, no ha sido tenido en cuenta por la Europa al formular sobre nuestro desgraciado continente el juicio severo que aún no ha cesado de pesar sobre nosotros. Nos ha faltado la solidaridad, la gravitación recíproca, que une a los pueblos europeos en una responsabilidad colectiva, que los mantiene en un diapasón político casi uniforme, y que alienta y sostiene de una manera indirecta, en los momentos de prueba, al que flaquea en la ruta. Las leyes históricas que presiden la formación de las sociedades, se han desenvuelto en todo su rigor en nuestras vastas comarcas. El esfuerzo del grupo intelectual se ha estrellado estérilmente durante largos años contra la masa bárbara, representando el número y la fuerza. La anarquía, esa cáscara amarga que envuelve la semilla fecunda de la libertad, ha reinado de una manera uniforme en toda la América y por procedimientos análogos en cada uno de los pueblos que la componen, porque las causas originarias eran las mismas. Para algunos países americanos, esos años sombríos son hoy un mal sueño, una pesadilla que no volverá, porque ha desaparecido el estado enfermizo que la producía. ¿Qué extranjero podrá creer, al encontrarse en el seno de la culta Buenos Aires, en medio de la actividad febril del comercio y de todos los halagos del arte, que en 1820 los caudillos semibárbaros ataban sus potros en las rejas de la plaza de Mayo, o que en 1840 nuestras madres eran vilmente insultadas al salir de las iglesias? Si el camino material que hemos hecho es enorme, nuestra marcha moral es inaudita. A mis ojos, el progreso en las ideas de la sociedad argentina es uno de los fenómenos intelectuales más curiosos de nuestro siglo. Y al hablar de las ideas argentinas, me refiero a las de toda la América, aunque el fenómeno, por causas que responden a la situación geográfica, a la naturaleza del suelo y a la poderosa corriente de emigración europea, no presenta en ninguna parte el grado de intensidad que en el Plata.

Los americanos del Norte recibieron por herencia un mundo moral hecho de todas piezas: el más perfecto que la inteligencia humana haya creado. En religión, el libre examen; en política, el parlamentarismo; en organización municipal, la comuna; en legislación, el habeas corpus y el jurado; en ciencias, en industria, en comercio... el genio inglés. En el Sur, la herencia fatal para cuyo repudio hemos necesitado medio siglo, fue la teología de Felipe II, con sus aplicaciones temporales, la política de Carlos V y aquel curioso sistema comercial que, dejando inerte el fecundo suelo americano, trajo la decadencia de la España, ese descenso sin ejemplo que puede encerrarse en dos nombres: de Pavía al Trocadero. Así, cuando en 1810 la América se levantaba, no ya tan sólo contra la dominación española, sino contra el absurdo, contra la inmovilidad cadavérica impuesta por un régimen cuya primer víctima fue la madre patria misma, se encontró sin tradiciones, sin esa conciencia latente de las cosas de gobierno que fueron el lote feliz de los pueblos que la habían precedido en la ruta de la emancipación. De los americanos del Norte hemos hablado ya; hicieron una revolución «inglesa», fundados en el derecho inglés. Por menos de las vejaciones sufridas, Carlos I murió en el cadalso y Guillermo III subió al trono en 1688. Los habitantes de los Países Bajos, al emprender su revolución gigantesca contra la España absolutista y claustral, al trazar en la historia del mundo la página que honra más tal vez a la especie humana, tenían precedentes, se apoyaban en tradiciones, en la «Joyeuse Entrée», en las viejas cartas de Borgoña. La Francia, en 89 tenía mil años de existencia nacional, y si bien destruyó un régimen político absurdo, conservaba los cimientos del organismo social—93 fue un momento de fiebre;—vuelta la calma, la libertad conquistada se apoyó en el orden tradicional.

Nosotros, ¿qué sabíamos? Difícil es hoy al espíritu darse cuenta de la situación intelectual de una sociedad sudamericana hasta principios de nuestro siglo. No teníamos la tradición monárquica, que implica por lo menos un ideal, un respeto, algo arriba de la controversia minadora de la vida real. Jamás un rey de España pisó el suelo de la América para mostrar en su persona el símbolo, la forma encarnada del derecho divino. ¡Virreyes ridículos, ávidos, sin valor a veces para ponerse al frente de pueblos entusiastas por la dinastía, acabaron de borrar en la conciencia americana el último vestigio de la veneración por el personaje fabuloso que reinaba más allá de los mares desconocidos, que pedía siempre oro y que negaba hasta la libertad del trabajo!

No sabíamos nada, ni cómo se gobierna un pueblo, ni cómo se organiza la libertad; más aún, la masa popular concebía la libertad como una vuelta al estado natural, como la cesación del impuesto, la abolición de la cultura intelectual, el campo abierto a la satisfacción de todos los apetitos, sin más límites que la fuerza del que marcha al lado, esto es, del antagonista.

La revolución americana fue hecha por el grupo de hombres que habían conseguido levantarse sobre el nivel de profunda ignorancia de sus compatriotas. Las masas los siguieron para destruir, y en el impulso recibido pasaron todos los límites. Al día siguiente de la revolución, nada quedó en pie y los hombres de pensamiento que habían procedido a la acción, fueron quedando tendidos a lo largo del camino, impotentes para detener el huracán que habían desencadenado en su generoso impulso. Entonces aparecieron el gobierno primitivo, la fuerza, el prestigio, la audacia, reivindicando todos los derechos. ¿Formas, tradiciones, respetos humanos? La lanza de Quiroga, la influencia del comandante de campaña, la astucia gaucha de Rosas. Y así, con simples diferencias de estilo e intensidad, del Plata al Caribe. Recibimos un mundo nuevo, bárbaro, despoblado, sin el menor síntoma de organización racional[4]: ¡mírese la América de hoy, cuéntense los centenares de millares de extranjeros que viven felices en su suelo, nuestra industria, la explotación de nuestras riquezas, el refinamiento de nuestros gustos, las formas definitivas de nuestro organismo político, y dígasenos qué pedazo del mundo ha hecho una evolución semejante en medio siglo!

¿Quiere esto decir que todo está hecho? ¡Ah! no. Comenzamos. Pero las conquistas alcanzadas no son de carácter transitorio, porque determinan modos humanos, cuya excelencia, aprobada por la razón y sustentada por el bienestar común, tiende a hacerlos perpetuos.

El primer escollo ha sido para nosotros, no ya la forma de gobierno, que fue fatalmente determinada por la historia y las ideas predominantes de la revolución, sino la naturaleza del gobierno republicano, su aplicación práctica. La absurda concepción de la libertad en los primeros tiempos originó la constitución de gobiernos débiles, sin medios legales para defenderse contra las explosiones de pueblos sin educación política, habituados a ver la autoridad bajo el prisma exclusivo del gendarme. Esa debilidad produjo la anarquía, hasta que la reacción contra ideas falsas y disolventes, ayudada por el cansancio de las eternas luchas intestinas, trajo por consecuencia inmediata los gobiernos fuertes, esto es, las dictaduras. Y así han vivido la mayor parte de los pueblos americanos, de la dictadura a la anarquía, de la agitación incesante al marasmo sombrío. Es hoy tan sólo, cuando empieza a incrustarse en la conciencia popular la concepción exacta del gobierno, que se dota a los poderes organizados de todos los medios de hacer imposible la anarquía, conservando en manos del pueblo las garantías necesarias para alejar todo temor de dictadura. En ese sentido, la América ha dado ya pasos definitivos en una vía inmejorable, abandonando tanto el viejo gusto por los prestigios personales, como por las utopías generosas pero efímeras de una organización política basada en teorías seductoras al espíritu, pero en completa oposición con las exigencias positivas de la naturaleza humana. Sólo así podremos salvarnos y asegurar el progreso en el orden político. Soñar con la implantación de una edad de oro desconocida en la historia, consagrar en las instituciones el ideal de los poetas y de los filósofos publicistas de la escuela de Clarke, que escribía en su gabinete una constitución para un pueblo que no conocía, es simplemente pretender substraernos a la ley que determina la acción constante de nuestro organismo moral, idéntico en Europa y en América. Reformar, lentamente, evitar las sacudidas de las innovaciones bruscas e impremeditadas conservar todo lo que no sea incompatible con las exigencias del espíritu moderno; he ahí el único programa posible para, los americanos.

Puede hoy decirse con razón que el triste empleo de intendente de finanzas, en las viejas monarquías, se ha convertido en el primer cargo del gobierno en nuestras jóvenes sociedades. El estudio de las necesidades del comercio, la solicitud previsora que ayuda al desarrollo de la industria, la economía y la pureza administrativas, son hoy las fuentes vivas de la política de un país. «Hacedme buena política y yo os haré buenas finanzas», decía el barón Louis a Napoleón. En el mundo actual, una inversión de la frase debiera constituir el verdadero catecismo gubernamental.

En cuanto a la situación de la América en el momento en que escribo estas líneas, puede decirse en general que, salvo algunos países como la República Argentina y Méjico, que marchan abiertamente en la vía del progreso, está pasando por una crisis seria, cuyas consecuencias tendrán indiscutible influencia sobre sus destinos. Una guerra deplorable, por un lado, cuyo término no se entrevó aún, ha llevado la desolación a las costas del Pacífico hasta el Ecuador. La patria de Olmedo es hoy el teatro de una de esas interminables guerras civiles cuya responsabilidad solidaria arroja el espíritu europeo sobre la América entera.

La guerra del Pacífico fue el primero de los graves errores cometidos por Chile en los últimos cuatro años. No es este el momento, ni entra en mi propósito estudiar las causas que la originaron ni establecer las responsabilidades respectivas; pero no cabe duda que la influencia irresistible de Chile, la lenta invasión de su comercio y de su industria a lo largo de las costas del Océano, desde Antofagasta a Panamá, se habría ejercido de una manera fatal, dando por resultado la prosperidad chilena, más seguramente que por la victoria alcanzada. En 1879 el que estas líneas escribe visitó los países que habían iniciado ya la larga contienda. Recorriendo mis apuntes de esa época, algunos de los que han sido publicados, veo que los acontecimientos han justificado mis previsiones, cuando auguraba la victoria de Chile y no veía más medio de poner término a la lucha que la interposición amistosa de los países que se encontraban en situación de ser oídos por los beligerantes.

Chile, por la gravedad de sus exigencias, perdió dos ocasiones admirables de arribar a la paz: después de la toma de Arica y después de la ocupación de Lima. La victoria no había podido ser más completa; Bolivia, en el hecho, se había retirado de la lucha, y el Perú estaba exánime a sus pies, desquiciado, sin formas orgánicas, sin gobierno. La desmembración exigida, el vilipendio de un vasallaje disfrazado, la dura actitud del vencedor, hicieron imposible la formación de un gobierno capaz de aceptar tales imposiciones. Actitudes semejantes traen obligaciones gravísimas; se necesita, para hacerlas fecundas, una rapidez de acción y una cantidad de elementos de que Chile no podía disponer. Después de Chorrillos, era necesario marchar, sobre Arequipa, ocupar firmemente el Perú entero, esto es, proceder a la prusiana. Chile se ha estrellado contra esa imposibilidad material; sólo es dueño de la tierra que pisan sus soldados, pero sus soldados no son numerosos y en cada encuentro, aunque la victoria le quede fiel, sus filas clarean y no es ya posible reemplazar las bajas. Si se piensa que Chile no tiene inmigración que trabaje, mientras sus hijos se baten, se comprenderá la penosa situación de la agricultura y de la minería, los dos principales ramos de la industria chilena. Luego, la creación de un elemento militar, cuyos males están aún sin conocerse por Chile, el desenvolvimiento de una inmensa burocracia por las necesidades de la ocupación, los gastos enormes que ésta importa, la corrupción, que es una consecuencia fatal de tales situaciones, el decaimiento del comercio, son razones más que suficientes para preocupar a los chilenos que aman a su país y miran al porvenir.

Chile, inspirado por un orgullo nacional mal entendido, ha dificultado la acción de los gobiernos que en nombre de sentimientos de humanidad y alta política hubieran deseado ofrecer sus buenos oficios para preparar una solución. Fue un error cuyas consecuencias sufre en este momento.

En cuanto al Perú, su situación es tan deplorable, que no se concibe que la prolongación de la lucha pueda empeorarla. Rara vez se ha visto en la historia la desaparición más completa de un país, en sus formas ostensibles. Pero esta larga y terrible crisis ha puesto de manifiesto la profunda debilidad de su organización y los vicios que la minaban. Cuando la paz se haga, y algún día se hará, el Perú saldrá lentamente de su tumba, pensando en hacer vida nueva, en la paz, en el orden y el trabajo. Maldecirá los raudales de oro del guano y el salitre, y sólo se ocupará de cultivar su suelo admirable. La lección ha sido sangrienta; pero la vida de los pueblos no es de un día, y pronto las amargas horas pasadas aparecerán a los peruanos como el punto de partida de una época de prosperidad.

En las páginas que van a leerse, dedicadas en su mayor parte a Colombia y Venezuela, se verá cuál es la situación de ambos países. He sido relativamente parco en mi apreciación de la actualidad de Venezuela, porque se encuentra en un momento de plena evolución. El hombre que hoy la gobierna, el general Guzmán Blanco, representa sin duda un régimen al que los argentinos tenemos el derecho histórico de negar nuestras simpatías. Pero sería una torpeza confundirlo con los vulgares dictadores que han ensangrentado el suelo de la América. El progreso material de Venezuela bajo su gobierno es indiscutible, y la paz, que ha sabido conservar en un país donde la guerra hasta ahora diez años era el estado normal, le será contada como uno de sus mejores títulos por el juicio de la posteridad. Pero, lo repito, no es este el momento de formular una opinión sobre Venezuela; ensaya sus nuevas instituciones, tantea la adaptación de nuevas industrias a su suelo maravilloso y pasarán algunos años antes que su reciente organización tome caracteres definitivos.

Los países americanos situados sobre el Atlántico han sentido más rápida e intensamente la acción de la Europa, fuente indudable de todo progreso, y han conseguido emanciparse más pronto de la rémora colonial. Es con legítimo orgullo cómo un argentino puede hablar hoy de su país, porque no hay espectáculo que levante y consuele más el corazón de un hombre, que el de un pueblo laborioso, inteligente y ávido de desenvolvimiento, marchando con firmeza, al amparo del orden y de la libertad, en el camino de sus grandes destinos. El ejemplo de prudencia admirable que en sus relaciones internacionales ha dado la República Argentina, no será infecundo para la América. Con tradiciones guerreras, con un pueblo habituado a la lucha constante, para el que los combates, como para los viejos germanos, tienen atractivos irresistibles, sosteniendo causas consagradas por un derecho palmario, hemos sabido acallar los enérgicos ímpetus del patriotismo entusiasta, para encerrarnos y perseverar en una política correcta y prudente que al fin, honorablemente, nos ha dada la más grande de las victorias que puede alcanzar un pueblo americano: la paz.

Erigido el principio de arbitraje en invariable línea de conducta, resolvimos por ese medio las cuestiones que había suscitado la guerra con el Paraguay, a la que tan bárbaramente se nos provocó en 1865. Más tarde, la larga controversia de límites con Chile fue resuelta por una transacción directa que, no sólo satisfizo el honor de ambas naciones, sino que aseguró al comercio universal la libre navegación y la neutralidad del Estrecho de Magallanes. Sólo tenemos pendiente en el día de la fijación definitiva de nuestras fronteras con el Brasil. En documentos que han visto la luz pública, el gobierno argentino ha propuesto ya al gabinete de San Cristóbal la adopción del arbitraje. Sea por este medio, sea por transacción directa, hay el derecho de esperar que la cuestión será resuelta sin necesidad de apelar a la guerra, cuyos resultados serían fatales seguramente a aquel de los dos pueblos cuya obstinación la haga imprescindible.

La era de las discordias civiles se ha cerrado también en el suelo argentino, porque las causas que la producían han cesado, con la organización definitiva de la nación. Desde los extremos de la Patagonia a los límites con Bolivia, desde los márgenes del Plata al pie de los Andes, no se oye hoy sino el ruido alentador de la industria humana, no se ven sino movimientos de tierra, colocación de rieles, canalizaciones, instalaciones de máquinas, cambios diorámicos de suelos vírgenes en campos labrados. Las ciudades se transforman ante los ojos de sus propios hijos que miran absortos el fenómeno; las rentas públicas se duplican; el oro europeo acude a raudales, para convertirse en obras de progreso; el crédito se extiende y se afirma; la emigración aumenta. Tenemos motivos de pura satisfacción, pero al mismo tiempo graves responsabilidades. Es necesario conservar la paz interna a todo trance y hacer una verdad constante de nuestras instituciones; en una palabra: seguir la ruta en que marchamos.

Si hay algún país americano en estos momentos cuya situación requiera calma, prudencia sabia, en una palabra, es indudablemente el Brasil; gobernado por un príncipe que ha sabido conquistar el cariño de sus súbditos y el respeto del mundo, tiene elementos en su seno para conjurar los graves peligros que lo amenazan. Su situación financiera no es tranquilizadora; el aumento de los gastos sin una progresión análoga en los ingresos, los empréstitos sucesivos en vista de la adquisición de elementos de guerra y las deficiencias dolorosamente comprobadas en el sistema administrativo: he ahí las causas principales de una crisis que no tardará en tomar proporciones alarmantes. Por otro lado, pronto desaparecerá—y para siempre—de la constitución brasileña la triste sombra de la esclavitud. Sea falta de previsión en el gobierno, sea enceguecimiento sistemático de los propietarios rurales, el hecho es que, si bien esa liberación será un honor para el Brasil, su industria va a pasar por un momento angustioso cuando sea necesario acudir al trabajo libre para reemplazar al trabajo esclavo. La aparición de la cuestión de salarios, de las huelgas, la escasez de brazos por la insignificante inmigración, la difícil vigilancia policial sobre el millón y medio de negros que de la noche a la mañana van a recuperar su libertad, muchos de ellos lleno el corazón de odios, todas las dificultados de un cambio radical van a constituir una crisis económica formidable.