The Project Gutenberg EBook of L'île des rêves, by Louis Ulbach

This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with

almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or

re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included

with this eBook or online at www.gutenberg.org

Title: L'île des rêves

Aventures d'un Anglais qui s'ennuie

Author: Louis Ulbach

Illustrator: Rouargue frères

Release Date: August 6, 2006 [EBook #18995]

Language: French

Character set encoding: ISO-8859-1

*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK L'ÎLE DES RÊVES ***

Produced by Chuck Greif, Carlo Traverso and the Online

Distributed Proofreading Team at http://www.pgdp.net (This

file was produced from images generously made available

by the Bibliothèque nationale de France (BnF/Gallica) at

http://gallica.bnf.fr)

Paris.—Imprimerie P.-A. Bourdier et Ce, rue Mazarine, 30.

Tous droits réservés

Le Cyclope était un magnifique navire, appartenant à MM. Poussin et Cie, armateurs au Havre. Il n'avait pas été lancé à la mer un vendredi, ni à la date du 13. Rien ne lui avait donc porté malheur; et depuis une quinzaine d'années qu'il naviguait, il faisait la fortune de son propriétaire, la joie des matelots qui le servaient, et l'orgueil du capitaine Michel qui le commandait.

Le capitaine Michel passait pour un véritable loup de mer. Cela ne veut pas dire qu'il fût plus féroce qu'un mouton, et que le Petit Chaperon-Rouge eût couru avec lui d'autres dangers que celui de voir manger sa galette; car on sait que les loups de mer ressemblent aux loups de terre comme les veaux marins ressemblent aux veaux de la prairie, et même aux veaux de M. Troyon. Le capitaine était donc un brave homme de loup; il avait, à quelque distance du Havre, dans une jolie petite maison, aux trois quarts payée par ses économies, laissé la louve, sa femme, sous les traits de la meilleure mère de famille. Madame Michel élevait deux filles dans la crainte de Dieu et de l'Océan; et le capitaine aspirait après le moment où il placerait la dot de ses héritières, les véritables patrons qui le fissent naviguer. Jusqu'à ce jour-là, il faisait son métier honnêtement, ponctuellement. Personne ne surveillait mieux que lui la manœuvre. Rigide envers les matelots, toujours le front plissé quand il commandait, il s'enfermait dans sa cabine pour baiser les lettres de sa femme et les petites pattes de mouche de ses filles. On ne l'avait jamais vu pâlir devant une tempête; mais il savait bien, lui, pourquoi ses cheveux avaient grisonné si vite, et, malgré sa reconnaissance tempérée pour la mer, il s'était bien juré, s'il avait jamais un fils, de lui interdire les voyages au long cours.

Le ciel, qui entretenait des intelligences secrètes avec la bonne madame Michel, n'avait pas voulu mettre le marin dans le cas de tenir un serment injurieux pour sa profession; aussi ne lui avait-il envoyé que des filles. Mais le capitaine Michel, pour ne pas en avoir le démenti, avait juré alors que jamais ses filles n'épouseraient un marin. C'était une façon indirecte de persister dans son serment et dans cette rancune obligée que nous avons tous, plus ou moins, contre notre plus chère profession.

Encore quelques voyages, et le capitaine inaugurait enfin, pour ne plus la quitter, une de ces belles paires de pantoufles que la sollicitude des demoiselles Michel lui brodait inutilement pour chaque anniversaire solennel. Plus de séparation, plus de hasard lointain; il s'enracinait dans son petit jardin, il s'incrustait dans son fauteuil, il ne jurait plus que pour rire et pour faire peur à la vieille servante. Sans doute, il lui en coûterait bien un peu de quitter le Cyclope, qui filait si gentiment ses douze nœuds à l'heure, et qui se garait tout seul des écueils, comme s'il avait eu deux yeux tout ouverts. Mais le capitaine avait pris depuis longtemps ses précautions; la séparation ne devait pas être absolue, complète, et l'effigie du Cyclope, puissamment coloriée pour résister à l'action du soleil, bravait les regards et défiait l'oubli dans la salle à manger future du capitaine.

Il ne désespérait pas non plus d'avoir un jour (mais c'était là presque une folie!), pour le guéridon de marbre de son salon, un modèle microscopique en bois du cher Cyclope, avec tous ses gréements, et un petit bonhomme d'un sou, placé au pied du grand mât, le bras tendu, pour rappeler toujours à M. Michel le capitaine Michel. C'était une surprise qu'il se ménageait à lui-même. Il ne se sentait pas d'aise à la pensée de ce petit joujou, naviguant sous un globe de pendule, au milieu des douze tasses à café et du sucrier de madame Michel.

En attendant ces joies délicates qu'il savourait par avance, le capitaine naviguait en réalité vers la Nouvelle-Guinée. Qu'allait-il vendre, échanger, acheter? cela importe peu au récit.

Retiré dans sa cabine et soigneusement verrouillé, Michel avait défendu qu'on le dérangeât. Il était si gravement occupé! Il écrivait à sa femme et à ses filles, donnait à la première ses instructions précises pour la plantation de quelques petits arbres et le dessin d'une pelouse dans son jardin, et rédigeait pour les secondes son journal quotidien, légèrement poétisé par excès de tendresse paternelle. Il cherchait dans des livres de voyages les descriptions pittoresques des parages qu'il allait aborder, et qu'il avait explorés trop souvent pour s'être jamais donné la peine de les étudier. Mais bien qu'il n'eût aucune sérieuse prétention littéraire, et qu'il ne s'avouât pas les motifs de cette érudition d'emprunt, le capitaine cédait au besoin instinctif de la couleur locale.

Un récit de voyage sans descriptions est comme le dessert redouté de Brillat-Savarin, et la jolie femme à laquelle il manque un œil. Or le capitaine, en fait de cyclopes, n'admettait que son vaisseau.

A l'heure où nous faisons connaissance avec lui, loin des regards civilisés et hors de toutes les latitudes de la politesse, nous pouvons avouer que par précaution contre la température et peut-être aussi par une sorte de loi réaliste, qui poussait la couleur locale jusqu'à l'illusion, le brave Michel n'était guère plus vêtu, dans sa chambre, qu'un souverain des îles de la Sonde, le jour de son couronnement.

Alfred de Musset a vanté la supériorité des costumes primitifs pour la solitude; mais je dois cependant avouer que le capitaine était plus habillé qu'un discours d'académicien. Cette simplification des accessoires du commandement entrait peut-être pour quelque chose dans la consigne sévère donnée par Michel. Certain de ne pas déchoir à ses propres yeux, et s'estimant pour la réalité et non pour l'apparence, il était beaucoup moins sûr de conserver son prestige, s'il était surpris dans ce négligé.

Voilà pourquoi, sans doute, quand il entendit frapper deux coups, puis trois, puis quatre, puis un nombre considérable à la porte de sa cabine, le capitaine proféra tout haut un formidable juron, et se hâta de reprendre une apparence plus conforme aux exigences des relations européennes.

—Qui est là? demanda-t-il, quand il fut presque habillé et en renouvelant son juron.

Notons, en passant, que le capitaine ne jurait jamais tout bas et pour lui seul.

—C'est moi, capitaine, Pharamond!

—Que me veux-tu? animal! Qu'y a-t-il?

Le capitaine ouvrit sa porte. Pharamond était un vieux matelot du même pays que lui, dont la figure et la chevelure inculte répondaient bien à son nom héroïque.

C'était une âme damnée, un séïde, un de ces êtres qui poussent le dévouement jusqu'à la persécution, et qui vous servent en vous grondant, comme s'ils vous en voulaient de ne pas tomber à l'eau, à toutes les heures, pour leur fournir l'occasion de vous en retirer.

—Eh bien! parle, dit le capitaine en laissant entrer son confident et en refermant la porte, qu'est-ce que tu as découvert aujourd'hui?

—Parbleu! aujourd'hui comme toujours, j'ai découvert que vous étiez trop bon, que le premier Anglais venu vous enfonçait, quoi! et que, si on vous laissait faire, tout irait bientôt à la dérive.

—Allons! explique-toi!

—Eh bien! voilà: vous avez reçu à bord ce satané goddam qui s'est embarqué pour aller où nous irions, sans savoir seulement si nous n'avions pas affrété pour la lune.

—Sir Olliver! où est le mal? Il paye bien.

—Il paye trop; je veux dire qu'il n'a pas besoin de rôder autour des gens de l'équipage, comme il le fait, de leur offrir des cadeaux, de les régaler à toute occasion. Capitaine, je ne vous dis que cela: cet Anglais est un espion. Je n'aime pas les espions, moi.

—Dis plutôt que tu n'aimes pas les Anglais. Ce n'est pas du tout la même chose.

—Dans ce temps-ci, c'est possible! mais autrefois! enfin, suffit. Ce que je viens vous dire, c'est que ce sir Olliver est un drôle de sire; qu'il cherche à ameuter l'équipage contre vous. Je l'ai surpris tout à l'heure, baragouinant je ne sais quelles promesses. Qu'est-ce qu'il promet et qu'est-ce qu'il veut acheter?

—Au fait, tu vois bien, tes craintes sont absurdes. Quel intérêt peut-il avoir à troubler la discipline? Nous ne sommes pas en guerre avec les Anglais.

—Non, puisque nous sommes leurs amis, ce qui est plus dangereux et ce qui rapporte moins. On sait à quoi s'en tenir avec un boulet de canon; cela entretient la franchise. Mais, des amis! ce sont des jaloux qui vous ont désarmés d'avance.

—Tu parles comme un philosophe, mais tu ne penses pas de même. Voilà tes rancunes qui t'emportent!

—Moi! mille millions de sabords! peut-on dire que je m'emporte! s'écria Pharamond, rouge de colère et d'indignation. Je suis calme, très-calme, et vous me mettriez hors de moi en en doutant.

—Ah ça! vas-tu finir? dit le capitaine en fronçant le sourcil.

—Oh! j'ai tout fini! Défiez-vous de l'Anglais! voilà ce que j'avais à vous dire; ce n'est pas long. Ces gens-là en veulent à la marine française. Après tout, je sais bien que c'est votre affaire de vous compromettre, de vous exposer; moi, je connais ma consigne, je vous sauverai malgré vous et malgré ce goddam!

—Je te défends de lui manquer de respect; il est mon hôte, reprit le capitaine avec fermeté.

—C'est bon, c'est bon, on ménagera le requin; mais vous vous en repentirez.

—Pas autant que de t'écouter.

Et le capitaine Michel poussa doucement Pharamond dehors et lui envoya la porte dans le dos.

Cette amicale brutalité fit grommeler le vieux matelot.

—Je me vengerai, dit-il en serrant ses grosses lèvres comme pour mordre déjà à sa vengeance, mais, en réalité, pour mordre à une pincée de tabac qu'il venait de se glisser sous les dents.

Il est bien entendu que la vengeance dont parlait Pharamond ne pouvait être qu'un service à sa manière rendu au capitaine, malgré lui. Ce fut ainsi que Michel le comprit, et il se remit à sa table pour continuer sa lettre, en riant doucement.

—Bon Pharamond! serait-il heureux de mettre la main sur un coquin! S'aviser de soupçonner sir Olliver! un si parfait gentleman. Je sais bien qu'au premier abord cet Anglais a quelque chose de bizarre, d'excentrique... Bah! comme tous les Anglais! A quoi vais-je songer? Voilà que je tombe dans les sottes idées de mon matelot. N'y pensons plus.

Et après cette résolution fermement prise, le capitaine continua à y songer plus que jamais. Sans accorder à Pharamond aucune autorité morale, il lui reconnaissait, avec la superstition des marins, des voyageurs, des isolés, une sorte d'instinct de dévouement infaillible, une perspicacité canine, en quelque sorte, qui flairait bien les périls.

—Mais quel danger peut venir de cet Anglais? C'est absurde, c'est incroyable, se dit presque à haute voix le brave capitaine. Oui; mais c'est possible. Je vais aller trouver sir Olliver.

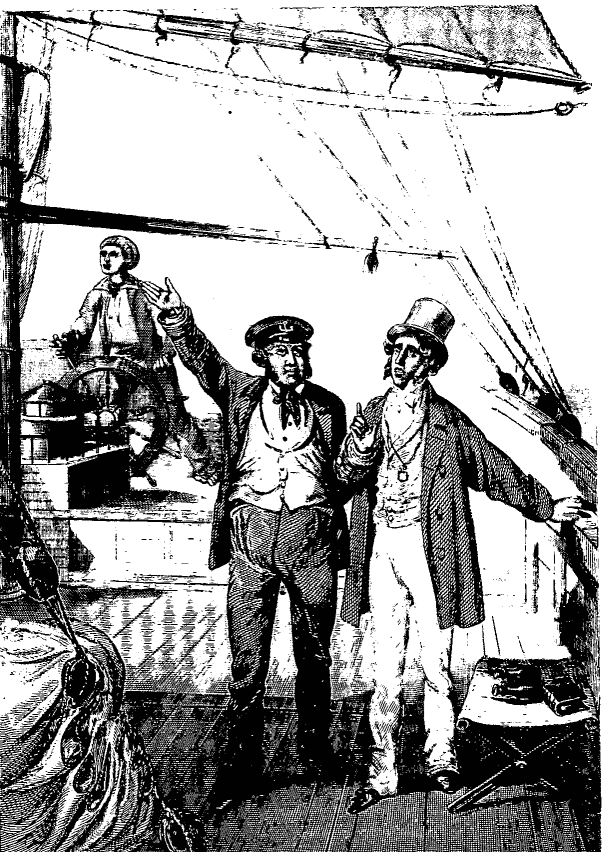

Et achevant de donner à sa toilette la correction qui implique l'idée de sévérité et de dignité, le capitaine Michel monta sur le pont du navire où l'Anglais se promenait de long en large, regardant le ciel qui, ce jour-là, était d'un bleu azuré, le plus rassurant du monde pour un navigateur.

—Si c'est avec l'horizon qu'il complote, se dit en souriant le brave Michel, je crois qu'il est trahi par son complice.

Et, sur ce mot, le capitaine fit trois pas en avant, toussa de façon à arracher doucement l'Anglais à sa méditation, et le salua avec la courtoisie la plus terre ferme qu'il put évoquer.

Sir Olliver paraissait avoir trente-cinq ans. Il attestait, par la pureté de son teint, la valeur souvent mise en doute de l'hygiène britannique.

Ses yeux étaient moins bleus que le ciel qu'ils contemplaient; mais ils eussent pu passer pour des beaux yeux d'azur parmi des yeux de faïence. Ses favoris et ses cheveux étaient blonds en Angleterre et rouges sur le continent. Assez bien fait, doué d'une jolie prestance que ses vêtements étaient loin de laisser voir, il n'avait rien extérieurement qui pût alarmer l'observateur le moins optimiste. Il fallait, à coup sûr, les préventions et les préjugés de Pharamond pour soupçonner des embûches dans l'esprit paisible de ce voyageur mis à la dernière mode.

Michel eut presque honte de sa démarche, et ce fut de l'air le plus cordial qu'il interpella l'Anglais.

—Eh bien! milord, vous ne vous plaindrez pas; voilà un beau temps.

—Oui, le temps est fort beau, répondit l'Anglais avec un soupir.

—On dirait que cela vous contrarie? Nous ne sommes pas à Londres ici; il ne faut pas voir d'insulte dans un ciel un peu clair.

—Je suis habitué aux contrariétés, répliqua sir Olliver d'un ton languissant.

—Est-ce que vous vous seriez embarqué, par hasard, pour assister à une tempête?

—Oh! oui, à une tempête et à autre chose encore!

—Eh bien, milord, j'en suis fâché pour vous, continua le capitaine en raillant et en se frottant les mains; mais nous n'aurons pas le plus petit grain, d'ici longtemps peut-être.

—D'ici longtemps! murmura l'Anglais avec abattement.

—Quel original! se dit Michel.

Un petit silence suivit ce premier abordage. Persuadé qu'il avait affaire à un maniaque sans danger, le capitaine allait se retirer, quand sir Olliver redressa tout à coup la tête, et reprit avec fermeté:

—Monsieur le capitaine, combien coûterait une tempête, au plus juste prix?

La question était bouffonne, faite surtout dans ce français anglaisé et avec cet accent que nous ne cherchons pas à noter, afin de laisser au récit toute sa clarté. Michel revint sur ses pas.

—Une tempête! vous voulez rire.

—Je ne ris jamais, moi, je suis toujours sérieux.

En effet, c'était avec le plus imperturbable sang-froid que ces singuliers propos étaient tenus.

—Ma foi, milord, vous auriez beau y mettre le prix, il me serait impossible de vous procurer aujourd'hui ce que vous demandez.

Michel, qui s'efforçait de rester poli, sentait un rire goguenard l'étouffer.

—Oh! si vous le vouliez, demanda l'Anglais.

—Comment diable m'y prendrais-je?

—Je veux dire, continua sir Olliver, une petite tempête sans orage, un joli naufrage par le beau temps. Ce serait terrible et délicieux!

L'œil de l'Anglais s'alluma d'une singulière convoitise.

—Décidément, il est fou, se dit presque à demi-voix le capitaine Michel.

—Oui, continua sir Olliver avec une animation tout intérieure, pour ainsi dire, et sans que la vivacité de ses paroles ébranlât son corps immobile, fît frémir ses favoris soigneusement peignés, ébranlât le contour inflexible de son col de chemise; oui, je voudrais voir ce beau navire se tordre, se rouler et disparaître dans les flots. Quelle scène, ô Shakspeare!

Il y avait, dans ce souhait sinistre, un côté vraiment comique. Ce fut celui-là qui parut tout d'abord à l'imagination du capitaine, qui s'appuya aux bastingages pour supporter le poids de son hilarité. Mais sir Olliver ne riait pas; il trouvait, au contraire, l'hilarité du capitaine fort injurieuse, et il arrêtait sur lui son regard froid et dédaigneux, comme s'il eût attendu des excuses. Michel ne songeait guère à s'excuser. Il défaisait le nœud de sa cravate pour ne pas étrangler.

—Il faut convenir que vous êtes un homme bien aimable, disait le bon capitaine; vous prenez votre plaisir d'une singulière façon. Ah! il vous faudrait, pour vous seul, la représentation d'un naufrage. Vous n'êtes pas dégoûté; mais vous ne l'aurez pas.

—Oh! si, je l'aurai, dit d'un ton sec l'Anglais fort mécontent.

—Je vous en défie bien. Regardez-moi le ciel! est-il disposé à flatter vos manies? Regardez cette coquille? hein! est-elle faite pour la lame?

—Oui, ce vaisseau est très-confortable, répondit sir Olliver; mais un petit trou dans la calle me donnerait ce que je demande.

—Heureusement que nous sommes deux à vouloir, repartit rudement Michel qui essayait de couper court à la plaisanterie.

—Mais, moi, je veux plus que vous, continua l'Anglais.

—Il s'agit bien de notre volonté à tous les deux! Suis-je fou de vous écouter! Et Michel, en haussant les épaules, fit un pas pour se retirer.

—Oh! oui, il s'agit de nous deux, dit sir Olliver en se plaçant avec un beau sang-froid devant le capitaine; car je puis, si vous me refusez ce plaisir, vous brûler la cervelle.

Et le parfait gentleman tira de sa poche un élégant revolver qu'il montra à Michel.

Le vieux marin ne broncha pas; mais la patience lui échappait.

—Savez-vous bien, monsieur, dit-il à l'Anglais, qu'il n'appela plus milord, que je pourrais vous faire descendre à fond de cale; mais, pour vous empêcher d'y pratiquer la petite ouverture que vous désirez, je vous mettrais des menottes et un boulet au pied. Je suis le maître ici. Ce navire est ma maison, et, comme nous n'avons pas de médecin pour les fous, c'est moi qui rédige les ordonnances et qui les applique.

—Je ne demande pas mieux, répondit sir Olliver qui remit languissamment son revolver dans sa poche, et qui tendit les deux poignets au capitaine. La prison, c'est toujours quelque chose!

Et le malheureux soupirait en tournant vers le ciel les yeux de faïence dont il a été parlé plus haut.

Pour le coup, Michel fut désarmé. Sa colère ne voulut pas être en reste de politesse avec le revolver. Il reprit sa bonne humeur, et s'adressant à l'Anglais avec cette autorité amicale qui s'impose, en dépit des caractères:

—Milord, lui dit-il, en donnant à ce mot de milord la grâce avenante d'une offre de réconciliation, nous ne nous entendons pas. Pourtant j'ai vu des caractères de toutes les nuances, des fantaisies de tous les calibres. S'il vous plaisait de causer un peu et de m'expliquer vos idées; eh bien, je m'y ferais, je m'y habituerais, et il n'y aurait plus de contradiction entre nous.

Michel s'était fait le raisonnement que suggère toujours l'obstination d'un fou.

—Cédons, s'était-il dit, ou plutôt ayons l'air de céder, et promettons-lui la lune et le soleil, s'il tient absolument à les avoir.

Il prit, en conséquence, avec une familiarité dont l'Anglais ne fut pas trop choqué, le bras de sir Olliver, entraîna celui-ci à l'écart, s'assit et le fit asseoir à côté de lui; puis, comme un père qui va recevoir la confession de l'enfant prodigue:

—Voyons, milord, lui dit-il, vous avez eu des chagrins; racontez-les-moi, je ne suis pas insensible. Nous autres, vieux loups de mer qui ne quittons jamais l'eau salée, nous en avons quelquefois sous les paupières. Je vous promets de pleurer s'il le faut; c'est gentil cela, hein?

—Vous êtes bon, repartit sir Olliver en tirant de sa poche des gants qu'il mit avec le plus grand soin, et vous allez tout savoir. Ce que j'ai à dire, d'ailleurs, peut se résumer dans un seul mot: je m'ennuie.

—Je connais cela, interrompit Michel, et je le respecte; c'est votre point d'honneur national.

—Oh! je m'ennuie plus que tous les Anglais à la fois. Quand j'étais tout petit enfant, je m'ennuyais déjà dans les bras de ma nourrice. Je suis entré dans le monde en bâillant. J'étais riche, j'ai essayé de tous les genres de guérison. J'ai voyagé, j'ai aimé, j'ai étudié; j'ai payé très-cher des tableaux, des livres, des chevaux, des femmes, des chiens, des coqs. Les coqs m'ont amusé huit jours, et puis ils avaient une telle ardeur à combattre que j'en suis devenu jaloux, et que je leur ai fait tordre le cou. J'ai eu des duels; pas un ne m'a été funeste. Je suis allé dans l'Inde, et j'ai fait le siége de Delhi avec ma cravache; les balles des révoltés avaient de si grands égards pour moi que je n'avais plus même l'émotion du danger. J'ai eu pendant toute une nuit la tentation de m'enrôler parmi les insurgés et de courir la chance d'être mis à la gueule des canons. Mais si je m'ennuyais d'être Anglais, j'étais en même temps trop fier de ce titre pour me compromettre avec les scélérats que nous allions châtier. Je suis revenu en Europe. J'ai habité Paris pendant deux ans, et je n'ai eu que deux heures de gaieté, un jour, à une séance de l'Académie française où tout le monde dormait, même les orateurs. Malheureusement ces représentations somnambuliques sont rares. Les théâtres m'ont porté au suicide; il ne suffit pas de savoir le français pour y aller: il faut savoir le calembour. Je n'ai jamais pu le comprendre. J'ai cru que l'amour me guérirait; mais l'amour n'est que l'ennui partagé, et je me piquais de trop de générosité pour ne pas prendre la part de celle que j'aimais. J'ai songé à me précipiter du haut de la colonne Vendôme; mais je suis parent de feu lord Wellington, et le choix de ce monument, pour finir mes jours, eût été un manque d'égards pour la statue de mon illustre cousin. J'avais essayé de la vie parisienne; j'ai voulu interroger la mort. Je suis allé, un jour, au Père-Lachaise, bien décidé à causer, comme Hamlet, avec les fossoyeurs; mais ces messieurs avaient des uniformes, lisaient le journal et manquaient complétement d'humour. Cette désillusion m'a guéri même de la pensée de la mort; on doit bien s'ennuyer au Père-Lachaise en si plate compagnie. On ne me laissa toucher à rien dans le cimetière. Tous les morts sont sous clef. Pauvre Yorick!

J'avais un bel appartement; je donnai des fêtes et d'excellents dîners; j'invitai des artistes; ils mangèrent bien, mais m'égayèrent mal. J'entendis parler d'un bandit qui dévastait la campagne aux environs de Rome. Je partis pour l'Italie, mais je ne trouvai personne pour me présenter à ce chef de brigands; lorsque, surmontant les règles de la bienséance britannique, je voulus me présenter moi-même, le coquin avait fait sa soumission et accepté un grade dans la gendarmerie du pape. Il tenait à ses économies.

—En vérité, vous n'aviez pas de chance, interrompit le bon Michel, qui gardait son sérieux.

—N'est-ce pas? Comme je regagnais le Havre, incertain de ce que je devais tenter, j'aperçus votre fringant navire; il me plut. Sa légèreté me fit penser qu'il ne devait pas être très-solide. J'entendis raconter que vous partiez pour un long voyage; vous deviez toucher aux îles de la Sonde. L'occasion des aventures me séduisit; mais ce que vos matelots m'ont dit des efforts tentés pour adoucir les mœurs de ces peuplades m'a refroidi. J'ai peur de trouver les insulaires de la Polynésie en train de lire la Bible. Je ne saurais attendre plus longtemps. Ma patience est à bout; c'est ici que je dois ressentir enfin les émotions si vainement espérées. Je guettais une tempête; je n'ai plus que la ressource d'un naufrage; mais j'y tiens. Capitaine, je vous l'ai dit, je suis riche, j'ai sur moi de quoi payer cette coquille, toute la cargaison et l'équipage par-dessus le marché. Voyons, monsieur Michel, faites-moi le plaisir de couler bas ce vaisseau; nous ne sommes pas éloignés d'un archipel; partez sur un bateau. Laissez-moi seul, je me charge de tout. C'est convenu, n'est-ce pas?

—Diable! vous êtes bien pressé, dit Michel en se levant et en ruminant dans sa tête quelque prétexte pour donner le change à la fantaisie de son passager.

—Dépêchez-vous, car je m'ennuie, répéta langoureusement sir Olliver.

—Et moi aussi, vous m'ennuyez, dit le capitaine.

—J'avais bien songé, continua l'Anglais, à susciter une révolte de l'équipage, à me faire nommer capitaine; mais vous êtes un brave homme; je serais désolé de vous faire violence.

—C'est là un procédé dont j'apprécie toute la délicatesse, reprit Michel, et pour n'être pas en reste, je ne vous ferai pas attacher avec un boulet au pied et jeter à la mer.

—Ce serait pourtant une péripétie.

—Eh bien! si le cœur vous en dit, ne vous gênez pas; sautez par-dessus bord.

Sir Olliver parut réfléchir.—Non, je ne veux pas, je sais trop bien nager, je me sauverais.

—Ah! vous prenez la chose au sérieux? Quel farceur intrépide! Mais savez-vous bien que si vous n'avez pas d'émotions, vous êtes joliment fait pour en donner! Voyons, milord, êtes-vous arrivé sérieusement à cet excès d'ennui que rien, pas même une bonne action à accomplir, ne puisse vous distraire?

—Les bonnes actions, dit sir Olliver, oh! j'en ai essayé. Mais les remercîments de ceux que j'obligeais m'ont dégoûté de la bienfaisance.

—Eh bien, vous aviez les ingrats pour vous consoler.

—Oui, je sais, l'ingratitude serait piquante, si elle n'était pas banale.

—Sacrebleu! s'écria le capitaine, j'y perdrais mon latin, si je l'avais jamais su. Vous êtes un homme difficile à amuser. Avez-vous essayé du jeu?

—Le jeu? quelle ironie! D'ailleurs je n'avais pas de chance en jouant, je gagnais toujours.

—Ah ça, au lieu de l'eau salée à prendre par bain ou par gorgée, si vous essayiez du vin? voilà un genre de consolation qui n'a rien d'antinational.

—L'ivresse! ce n'est pas l'émotion; c'est le suicide! Boire pour se distraire n'est pas d'un gentilhomme; il faut boire tout au plus pour mourir.

—Tiens! voilà une issue. Tuez-vous!

—Non. La mort n'est peut-être que l'ennui pétrifié, et je ne pourrais pas m'y soustraire, une fois le pacte conclu. Le sommeil est un plaisir négatif.

—Allons, vous ne voulez pas en démordre, il vous faut un naufrage.

—Oui, mais complet!

—Laissez-moi, du moins, le temps de la réflexion, parbleu! jusqu'à ce soir; je ne peux pas m'engager à la légère.

—Jusqu'à ce soir, onze heures, dit sir Olliver qui tira sa montre. Mais il est bien entendu que si vous refusez, capitaine, nous sommes déliés l'un envers l'autre, et j'aurai le droit de vous contraindre par tous les moyens.

—Le droit! le droit! c'est une question. Mais enfin je consens à vous laisser libre du choix de vos distractions, si je ne vous distrais pas à ma manière.

—A ce soir, monsieur Michel.

—A ce soir, milord.

Et le capitaine se leva pour rompre l'entretien. L'Anglais resta assis, poussa quelques soupirs, sortit enfin d'un étui breveté le plus odorant cigare qui ait jamais aromatisé des lèvres masculines, et se mit à le fumer avec une sensualité qui prouvait bien qu'il n'était pas complétement guéri des joies de ce monde, et que la vie lui offrait encore quelques petites douceurs.

Michel n'était pas sans inquiétude: la folie de sir Olliver était dangereuse. Le brave capitaine ne redoutait pas la mort; quoiqu'on puisse avouer, sans honte, que s'il est glorieux de s'exposer au péril pour une grande cause, il est ridicule d'être tué stupidement, par un insensé, sans profit moral pour soi et pour ses héritiers. Mais ce que Michel craignait bien réellement, c'était la nécessité de recourir à des mesures de rigueur, à des précautions violentes. Pharamond ne s'était guère trompé. Sir Olliver avait tenté de corrompre l'équipage. Jusqu'où le mal était-il descendu? et comment faire pour se préserver des tentatives de cet homme devenu féroce et implacable à force d'ennui?

Pharamond avait suivi du coin de l'œil l'entretien. Quand il vit le capitaine se diriger, tout soucieux, vers sa cabine, il s'avança:

—Ah! c'est toi, mon brave, dit Michel.

La familiarité de cet accueil fit comprendre au matelot que le capitaine rendait hommage à sa perspicacité. Il n'abusa pas de cette découverte et triompha avec modestie.

—Eh bien! avais-je raison ce matin? demanda-t-il de l'air soumis d'un homme qui avoue un tort.

—Tu avais raison de m'avertir; mais tu avais tort de soupçonner dans sir Olliver un espion; ce n'est qu'un fou.

—Merci; je connais les douches qu'il leur faut, à ces fous-là.

—Encore une fois, pas d'imprudence, Pharamond; viens causer; j'ai à te consulter.

Pharamond rougit jusqu'aux oreilles. Les condescendances du capitaine étaient les plus grands triomphes qu'il pût ambitionner. Il suivit donc Michel, et resta deux heures avec lui, enfermé. Le problème était difficile; mais Michel était rusé. Que fut-il décidé dans ce tête-à-tête mystérieux? c'est ce que nous saurons bientôt. Constatons seulement qu'avant de se quitter, les deux marins eurent un accès de rire qui fit vibrer les cloisons de la chambre. Pharamond riait à faire peur; Michel riait à faire envie.

—Ah! la bonne farce, disait le matelot en se tapant sur l'estomac, pour digérer son contentement.

—Comme ce sera amusant à raconter à ma femme et à mes filles, disait le capitaine; surtout, mon brave, pas un mot!

—Moi parler à ce lord Spleen! merci, je n'ai jamais flatté les Anglais, et ce n'est pas à mon âge que je commencerai.

—Qu'il ne se doute de rien!

—N'ayez donc pas peur! on sera muet comme une femme morte. Mais êtes-vous bien sûr, capitaine, que l'affaire ne ratera pas?

—J'en réponds! Assure-toi de quelques hommes pour le moment décisif; prépare tout ce que je t'ai dit, et, à minuit, attends-moi.

—Comptez sur moi, monsieur Michel.

Pharamond quitta le capitaine dans un état indescriptible. Il murmurait entre ses dents:

—Ah! goddam, tu veux nous faire chavirer! on t'en donnera du naufrage! Ah! il te fallait pour rire, simplement, nous voir frétiller dans la mer! Eh bien! voilà un divertissement de notre façon que tu pourras savourer à loisir. A-t-il de l'imagination ce capitaine! quel homme! mais moi, à sa place, j'aurais fait tout bonnement boire milord l'altéré à la grande tasse. Au lieu de lui mitonner une mystification de premier ordre, je l'aurais guéri de l'ennui des fièvres chaudes. Enfin, le capitaine aime mieux nous faire rire; on rira, voilà tout!

Et après une interruption consacrée au tabac, Pharamond reprit en riant:

—Ah! l'on rira, et crânement encore, et on dansera même, quand ce commissionnaire en ennui ne sera plus à bord! Pour l'argent qu'il a donné et les petits cadeaux qu'il a faits, plus tard ils serviront à payer la noce.

Et, les deux mains ouvertes sur les hanches, Pharamond exécuta un mouvement des pieds, qui passe, dans certains ports de mer, pour un entrechat.

Sir Olliver était loin de se douter du complot tramé contre lui; il perdait encore une joie, en ignorant ce danger; l'appréhension lui eût donné peut-être le semblant d'une émotion. Il fumait, grave comme un Turc, et peut-être bien ne réfléchissait-il pas plus qu'un disciple de Mahomet. Cette tristesse sans cause dont il avait fait son régime, sa température morale, lui paraissant sans issue et sans remède, il ne se fatiguait pas toujours à la combattre, et avec un abandon qui était, tout bien considéré, une petite volupté méconnue par lui, il se laissait aller au bercement de son ennui.

Pharamond avait des démangeaisons horribles de distribuer des coups de poing; mais il craignait de trahir sa joie. Il allait parler aux matelots dont il était sûr, et montrait dans sa démarche une légèreté, une allégresse de jambes qui faisait trembler le navire. Il ne manquait jamais dans ses promenades de passer devant l'Anglais, et de lui envoyer un regard sournois, en fredonnant l'air national: Bon voyage, monsieur Dumollet!

L'or de l'enfant d'Albion n'avait pas fait beaucoup de traîtres, à en juger par l'empressement que tous les matelots, discrètement interrogés, mirent à entrer dans un complot contre sir Olliver. C'étaient des rires entrecoupés, des commentaires énergiques, des paroles à faire frémir. Si on leur eût abandonné le programme du divertissement, les hommes de l'équipage eussent volontiers suspendu l'Anglais, par les pieds, à une vergue, pour lui faire rendre la mauvaise humeur qui l'obsédait. Les plaisants du Cyclope suggéraient des raffinements de Polyphème.

—La couleur de ses cheveux me déplaît, disait l'un; j'ai envie de les teindre en noir.

—Ils sont si rouges qu'ils pourraient bien brûler, disait un autre.

—Alors, brûlons-les.

Le capitaine Michel avait donné des instructions dont on ne devait pas se départir, et Pharamond, l'imprésario du petit acte annoncé, réprimait le zèle des vieux par de gros jurons, et le zèle des jeunes par de gros coups de poing. On acceptait les uns et les autres en riant.

Le soir vint; un soir parsemé d'étoiles. Le diable n'avait pas fait du ciel une écritoire, comme dit le poëte; mais on eût dit qu'il avait semé des perles dans un écrin d'azur, pour mettre en campagne tous les amoureux sublunaires.

Le Cyclope s'avançait doucement vers cette terre inconnue qu'on appelle la Nouvelle-Guinée. La fortune du capitaine Michel tenait précisément à des voyages hardis et quelquefois dangereux, dans ces parages peu explorés, mais que les Anglais commencent à regarder avec attention. On n'était pas loin du groupe des îles Arrou.

Michel, accoudé sur le bastingage, regardait au loin et paraissait aspirer des parfums. Si familiarisé qu'il fût avec l'aspect de l'Océan, si blasé qu'il parût sur les effets de la lune, il pensait qu'un si joli temps serait délicieux à admirer dans son petit jardin, sous sa tonnelle, entre sa femme et ses deux filles, et il s'imaginait que la brise lui apportait des odeurs de réséda et de chèvrefeuille. Quand il aurait bien humé l'air dans son petit jardin, de là-bas, des antipodes, sa femme viendrait lui frapper sur l'épaule et l'avertir de rentrer, pour ne pas attraper de rhumes; car bien sûr, rendu à la vie civilisée, il s'enrhumerait, il participerait à ces bienheureuses infirmités des gens sédentaires, qui ont le loisir de se soigner.

Hélas! le capitaine se disait que, pour jouir immédiatement, il lui faudrait percer la terre de part en part et descendre chez lui, comme on sort d'un puits. Il s'amusait même, par la réflexion, à discuter le problème de savoir s'il sortirait, le cas échéant, la tête la première ou les pieds en avant.

Pendant qu'il s'égarait de digression en digression, oubliant un peu la Papouasie et ses vilains habitants, auxquels il allait donner des verroteries françaises pour ajouter à leur laideur, il se sentit toucher à l'épaule. Michel se retourna brusquement. Il n'eût pas été trop surpris de se trouver nez à nez avec madame Michel, les désirs et les rêves ayant supprimé la distance.

Mais c'était Pharamond qui, l'œil brillant et la bouche béante, lui dit:

—Eh bien! capitaine, vous oubliez l'heure. Il est temps de souper. Milord a de l'appétit.

—Ah! ah! c'est vrai. Tout est-il préparé?

—Vous verrez!

—Je ne suis pas sans inquiétude, Pharamond. Ce diable d'original n'aurait qu'à faire quelque coup de sa tête! et si je veux lui donner une petite leçon, je ne tiens pas à l'exposer à un danger sérieux. Au surplus, il ne s'agit que de quelques jours d'épreuve!

—Soyez donc tranquille, capitaine; milord Spleen se trouvera là comme un coq en pâte. Aimez-vous mieux qu'il se livre à quelque sottise dont nous souffririons tous, le Cyclope tout le premier?

—Le Cyclope! qu'il y touche!

—Il y touchera, si vous ne trinquez pas ce soir avec lui.

—Je trinquerai; n'aie pas peur. Tu vois, le ciel nous vient en aide!

—Voilà un temps délicieux pour les promenades. A-t-il de la chance cet animal-là!

—Et dire qu'il méconnaît son bonheur! Comprends-tu, mon vieux Pharamond, qu'il est millionnaire, ce coquin-là!

—Mille millions de tonnerres, et il se plaint! je vous le dis, capitaine, il est incorrigible!

—C'est pour cela qu'il est amusant d'essayer de la correction.

Et Michel, qui dans sa belle humeur se départait, sans y penser, de sa dignité de commandant, donna une poignée de main à son matelot, et le quitta pour aller rejoindre sir Olliver. L'Anglais n'avait pas bougé. Quand il vit venir le capitaine, il leva la tête.

—Il n'est pas onze heures?

—Pas encore, milord; mais je suis beau joueur, et je viens m'acquitter.

—Vous consentez?

—Je consens à vous donner les émotions que vous cherchez, répondit Michel, qui ne voulait pas se livrer d'avance, ni mentir tout à fait.

—Enfin voilà donc un homme qui me comprend, dit l'Anglais d'un ton glacial et en serrant avec force la main du capitaine.

Cette façon d'épancher sa reconnaissance en glaçons fit sourire Michel.

—Oui, milord, reprit-il, je consens; je mets une seule condition, c'est que nous viderons ensemble quelques bouteilles d'excellent vin, que je ne me soucie pas de voir noyer. La mer boit mal.

—C'est parfaitement raisonné. Monsieur le capitaine, permettez-moi de vous offrir un cigare.

—Je n'en fume guère, j'ai l'habitude de la pipe; mais puisque c'est la dernière fois que nous fumons ensemble.....

Et Michel, qui avait beaucoup de peine à garder son sérieux, prit un des blonds cigares de sir Olliver, et le mit à ses lèvres.

Tout était préparé dans la chambre du capitaine pour un souper. Une certaine élégance, celle qui tient surtout à l'harmonie des formes entremêlées de bouteilles bien choisies, étonna sir Olliver. La partie solide laissait à désirer; mais le capitaine s'excusa.

—Je n'ai pas eu le temps d'écrire à Paris et de prévenir Chevet, dit-il en montrant un jambon, du fromage et quelques fruits secs.

—Nous n'avons besoin de rien de plus, répliqua courtoisement l'Anglais qui comptait les bouteilles; le prétexte pour boire est suffisant.

—Eh bien! à table; et faisons peur à vos chagrins! Pourvu qu'ils ne sachent pas nager, s'écria Michel qui ne se sentait pas d'aise.

—Je ne comprends plus, demanda sir Olliver.

—Parbleu! c'est bien simple: s'ils ne savent pas nager, ils vont être noyés.

Et le capitaine éclata de rire.

L'Anglais ouvrit la bouche, comme si une douleur aiguë la faisait se contracter. C'était son sourire à lui.

Les deux convives s'attablèrent. On commença par interroger une bouteille de tokay.

—Il eût été dommage de perdre un si bon vin, dit l'Anglais, en reposant son verre vide.

—Il est toujours dommage de perdre l'occasion de trinquer avec un si charmant buveur, reprit Michel qui flattait sir Olliver.

—Je suis ravi de vous voir revenu à de meilleurs sentiments, monsieur le capitaine.

—Oh! vous n'êtes pas au bout!

—Vraiment! que me ménagez-vous encore?

—Plus d'émotion que vous ne pouvez en rêver!

—Ne vous gênez pas, j'ai de l'appétit. Ainsi, capitaine, vous m'abandonnez votre vaisseau?

—Il faut bien faire quelque chose pour vous, dit avec une feinte soumission le brave Michel qui débouchait sa quatrième bouteille. L'Anglais était sans défiance. Il tendit son verre, et porta un toast à madame Michel, à sa famille et aux beaux jours passés du Cyclope. Le capitaine, qui guettait depuis quelques moments l'effet de ces épanchements réels et symboliques, paraissait enchanté du tour que prenait l'humeur de sir Olliver. Il se renversa sur sa chaise, alluma sa pipe avec le tison du cigare, et continua à s'éclairer sur le véritable caractère de la mélancolie anglaise.

—Ah çà! milord, demanda Michel, dites-moi donc un peu comment vous vous y prendriez pour le naufrage en question.

—Comment je m'y prendrai? oh! rien de plus simple; vous l'avez dit vous-même, un trou dans la cale! l'eau montera; je monterai avec elle, et quand le navire sera près de disparaître...

—Vous disparaîtrez aussi?

—Non, je sauterai dans la barque, sur le radeau que j'aurai eu la précaution de construire, et je me dirigerai au plus tôt vers une des îles voisines; car nous sommes tout près d'un archipel.

—Ah! bah, s'écria Michel, véritablement stupéfait, vous savez que nous sommes près des îles.....

—Oh! certainement, c'est pour cela que j'ai voulu faire naufrage.

—Eh bien, vous êtes un farceur de précaution! vous vous assurez contre l'entraînement du plaisir. Pourquoi ne pas faire naufrage dans une baignoire? c'eût été encore plus prudent.

—Je suis prudent, c'est vrai, répondit l'Anglais avec ce sang-froid fantastique qui signale souvent les commencements de l'ivresse, parce que je n'aime pas que l'on se moque de moi. D'ailleurs, je veux l'émotion du débarquement après l'émotion du naufrage.

—Vous l'aurez, milord, vous l'aurez.

—J'emporte toujours avec moi l'histoire de Robinson Crusoé, que j'ai beaucoup lue et que j'aime beaucoup, continua sir Olliver d'un ton horriblement lugubre.

—Je voudrais bien vous voir, milord, vous installant dans votre île et construisant votre habitation.

—Oh! j'ai une habitation toute faite, un petit chalet démonté que j'ai acheté avant de partir et que je mettrai sur le radeau.

—Vous serez fort beau allant à la chasse et cherchant votre nourriture dans les bois.

—Sans doute, mais j'ai quelques caisses de provisions...

—Que vous mettrez encore sur votre radeau. Je parie que vous avez aussi une cargaison de vêtements.

—Pouvais-je, mon cher capitaine, m'exposer au costume primitif?

—Diable, vous perfectionnez Robinson. Est-ce que par hasard vous auriez oublié un nègre, le fidèle Vendredi?

—Je n'aime pas les nègres et j'aime la solitude.

—Je vois que toutes vos mesures sont bien prises. Buvons à votre heureux débarquement.

L'Anglais, dont la parole devenait de plus en plus brève, tendit son verre, le fit emplir, et le vida en silence. Michel jasait pour deux. Le brave capitaine s'amusait délicieusement. Il n'avait jamais été à pareille fête. Mystifier un Anglais qui allait si volontiers au-devant du piége, c'était un double triomphe, et, tout en étudiant l'effet des toasts réitérés, Michel le provoquait encore.

—Milord, je bois à votre île déserte! milord, je bois à Robinson Crusoé! milord, je bois à vos caisses de provision.

Une béatitude singulière troublait le regard de l'Anglais. Il semblait bien près de faire naufrage dans le monde idéal. Une sorte de roulis balançait sa tête, et des bâillements faisaient pressentir l'instant où sa raison allait tomber dans les rêves. Michel dégageait de sa pipe une fumée de plus en plus opaque, comme s'il avait voulu joindre des nuages palpables aux nuées invisibles qui flottaient autour du front de sir Olliver. La figure du capitaine, si douce et si calme, s'animait d'une vivacité malicieuse. Par une pente naturelle dont nous avons déjà constaté les effets, Michel se départait de l'étiquette à mesure que l'Anglais paraissait s'endormir. Il déboutonna son gilet au premier bâillement; au second, il ôta sa veste; au troisième, il ne lui eût fallu qu'un geste pour qu'il se retrouvât dans la toilette sommaire du matin. Mais ce n'était pas l'heure de prendre ses aises. Quand il vit l'Anglais profondément endormi, le capitaine entr'ouvrit la porte.

—Pharamond, demanda-t-il à voix basse, tout est-il prêt?

—Oui, mon capitaine.

—Appelle deux hommes, et en route!

—Deux hommes! allons donc! je suffis bien à moi tout seul!

Et le matelot entra dans la cabine.

—Dort-il bien, dit-il en regardant l'Anglais sous le nez. Il y met une complaisance! Je suis sûr que si on le pinçait il ne s'éveillerait pas.

—Pas de bêtise, Pharamond!

—Pas si bête! mon capitaine.

Et, soulevant l'Anglais endormi, Pharamond le prit dans ses deux bras, et le porta sur le pont.

—Le bon vin rend léger, dit sentencieusement le matelot. Ce goddam-là est une plume; je le porterais au bout du monde.

Quelques minutes après, Pharamond, toujours chargé, ou plutôt toujours orné de son précieux fardeau, passait par-dessus le bord, descendait à l'échelle et déposait sir Olliver dans un canot préparé pour l'expédition. Le capitaine était déjà installé; toutes les caisses, tous les bagages de l'Anglais, placés sur un radeau construit à la hâte, étaient amarrés au canot.

On s'éloigna du Cyclope. La lune répandait sur la mer comme un sable d'argent que les rames agitaient. La solennité de la nuit impressionna de nouveau le capitaine. Les natures les moins sensibles, en apparence, à la poésie, subissent des bouffées d'idéal. Michel eut un éclair de charité généreuse: il craignait de blasphémer, en mystifiant une chétive créature par cette nuit splendide.

—Le pauvre fou! dit-il avec compassion, j'ai bien envie de me contenter de l'enfermer.

—Pourquoi pas, capitaine, l'engager aussi à nous faire sombrer? répliqua Pharamond.

—Je ne sais pas jusqu'à quel point je respecte le droit des gens.

—Ah çà! est-ce qu'il voulait le respecter, lui, tout le premier?

—Il va courir des dangers.

—Quels dangers? celui de s'enrhumer, tout au plus; mais il est connu que les Anglais ne s'enrhument pas: ils enrhument les autres.

Michel sourit, et regarda sir Olliver, qu'on avait douillettement placé sur une couverture. Il dormait comme dans le lit le plus confortable.

—De quoi se plaindra-t-il, demanda Pharamond; n'avons-nous pas pour lui toutes les précautions imaginables?

Le capitaine n'avait pas, au fond, de remords bien sérieux. Il lui eût plus coûté de renoncer à son projet qu'il ne lui en coûtait de le poursuivre. Le calme profond avec lequel dormait sir Olliver était même pour Michel un encouragement indirect. Le trouble de son hôte l'eût fait hésiter; mais par un raisonnement, ou plutôt par une absence de raisonnement assez ordinaire, il se dit que, puisque le sommeil de l'Anglais ne protestait pas, il n'y avait pas lieu de s'alarmer.

Michel semblera sans doute un logicien médiocre. Il eût pourtant fait honneur à certaines écoles philosophiques de nos jours, qui ne discutent pas autrement et qui prennent le sommeil de leurs auditeurs pour une adhésion.

Le canot s'avançait vers la terre; on était à quelques brasses d'une des plus petites îles de l'archipel Arrou, de ce paradis que les Hollandais voudraient bien ne pas laisser perdre, et qu'ils s'efforcent en conséquence d'acquérir prochainement.

—Sera-t-il heureux là dedans! dit Pharamond, en grommelant, avec une grimace, qui était un sourire, comme le mouvement de ses jambes était une danse.

—Ah ça! dit tout à coup Michel, si l'île n'était plus déserte!

—C'est un trop beau pays pour que les hommes songent à l'habiter, répliqua Pharamond, qui s'élevait parfois à de grandes hauteurs humoristiques.

Des senteurs embaumées venaient du rivage. L'île, baignée de cette lumière enchanteresse de la nuit, avait des contours indécis et paraissait un caprice des nuages. Des bruits harmonieux, des murmures d'oiseaux se faisaient entendre à distance.

—Vous verrez qu'il aura des rossignols pour le bercer, dit Pharamond, en haussant les épaules.

Le canot toucha la rive; on sauta à terre, on amarra les embarcations, et l'échouage de l'Anglais sur le bord fut entrepris avec les plus grandes précautions.

On choisit à quelque distance du rivage le gazon le plus fin, le moins humide qu'on put trouver. Pharamond avait bien proposé qu'on laissât quelques cailloux égarés dans l'herbe, mais Michel les enleva lui-même. On déposa doucement le dormeur; on lui mit un oreiller sous la tête; on rangea près de lui les caisses de provisions, tout l'attirail indispensable à la mise sur pied du chalet; on déboucla un nécessaire de toilette. Pharamond voulait même pousser la gentillesse jusqu'à donner un petit coup aux rasoirs; mais le capitaine savait bien que le coup serait donné si fort que l'Anglais devrait laisser pousser sa barbe.

Quand on eut tout rangé, tout disposé pour la plus grande surprise de sir Olliver, le capitaine tira de sa poche une lettre qu'il mit dans les doigts du dormeur, et donna le signal du départ. Avouons franchement que le bon Michel avait le cœur un peu gros. La plaisanterie était violente. Tous les hommes regagnaient le canot, quand Pharamond poussa une exclamation et revint sur ses pas.

—Mille millions de tonnerres, s'écria-t-il, j'oubliais...

—Quoi donc? demanda brusquement le capitaine.

—De lui donner un baiser, répondit Pharamond, qui, en effet, se mit à genoux devant l'Anglais, et lui posa le moins brutalement qu'il put, et avec des contorsions comiques, ses deux grosses lèvres sur le front.

—Adieu, mon chéri, dit le matelot; dors, ne fais pas de mauvais rêves; sois bien sage; et ne t'avise pas de faire sombrer la jolie petite île que nous t'avons choisie.

Les marins s'amusèrent de ces adieux de sentiment. Pharamond révélait un côté, inconnu jusque-là, de son caractère. On le savait brutal, on appréciait sa jolie façon de donner des coups de poing, mais on ne soupçonnait pas ses autres agréments. Il faisait preuve de lousticité; c'était une ressource. Seulement, il lui fallait un Anglais à mystifier pour qu'il fût en belle humeur, c'était une difficulté.

Le canot s'éloigna de la rive. Après quelques hésitations, Michel, qui voulait d'abord laisser le radeau utilisé pour le transport des provisions, se ravisa, et le fit rattacher à l'embarcation.

—Il n'aurait qu'à vouloir s'en servir pour nous rejoindre, se dit le capitaine, il se noierait.....

—Nous lui avons laissé un couteau et une fourchette, ajouta, en matière d'interruption, le spirituel Pharamond, qui devenait formidable, quand il abordait l'ironie. Il pourrait se blesser, le malheureux!

—Avouez, mes enfants, continua gaiement Michel qui, en somme était assez content de son expédition, que nous n'avons pas trop mal choisi. Sera-t-il bien, là!

—Le gueux! s'écria Pharamond, qui changea brusquement d'humeur, et qui en voulait peut-être à l'Anglais de l'insuccès de sa dernière plaisanterie; le gueux! il est mieux que l'empereur à Sainte-Hélène.

—C'est pourtant vrai! s'écria un vieux marin, ancien soldat de l'empire, qui n'avait pas encore songé à cet absurde rapprochement; ah! le scélérat!

—Capitaine, si nous retournions le réveiller et lui demander une réparation? dit Pharamond.

—Allons, silence, et manœuvrons bien; nous avons déjà perdu trop de temps pour cette plaisanterie.

Le canot rejoignit bientôt le Cyclope. Les marins remontèrent. Michel essaya, avec sa longue-vue, d'apercevoir encore, dans le brouillard argenté de cette nuit éclatante, l'île où il abandonnait sir Olliver; puis le navire reprit sa route, laissant l'Anglais continuer son sommeil sous les baisers de la lune, qui donnait au front de sir Olliver, en s'y jouant à travers les branches d'arbres, la grâce et la pâleur d'un Endymion.

Quelques heures après les événements que nous venons de raconter, au moment où l'aurore passait ses doigts roses mais un peu froids sur les paupières de l'enfant d'Albion, un bruit singulier interrompit le chant des oiseaux. On eût dit que les colibris, les bengalis et les perroquets de toute espèce s'interrogeaient entre eux sur cette note inconnue et baroque qui rompait l'harmonie de leur gai charivari.

Un silence solennel, un silence de jury musical pesa sur l'île; puis, comme le bruit mystérieux se fit de nouveau entendre, les oiseaux rassurés recommencèrent leurs caquetages; ils semblaient se dire les uns aux autres:

—N'ayez pas peur! ce n'est rien! ce n'est qu'un homme qui éternue!

C'était, en effet, sir Olliver qui, malgré les paternelles précautions du capitaine Michel, ressentait la fraîcheur du matin et inaugurait son réveil de cette façon bruyante.

L'éternument est, à coup sûr, une des joies délicates de la vie. Je n'invoque pas le témoignage des priseurs, qui ont abusé de cette volupté jusqu'à en faire un inconvénient. Mais je m'en rapporte à tous ceux qui, usant modérément de toute chose, secouent de temps à autre les fardeaux de la tête, les migraines, le sommeil et l'ennui, par ces brusques mouvements sonores et grotesques comme la gaieté, et qui sont les éclats de rire du nez.

Je sais bien que la délicatesse même de cette joie la fait confondre avec la douleur. Mais les augures heureux qu'on tire à tout âge de l'éternument révèlent sur ce point la conscience même de l'humanité. Les nourrices voient un signe de croissance dans l'éternument d'un enfant. Aristote, (non pas pourtant dans le chapitre des chapeaux) s'est occupé de la question de savoir pourquoi on salue les gens qui éternuent. Les Grecs leur disaient: vivez! les Romains: portez-vous bien! Nous, nous disons: à vos souhaits! ou: Dieu vous bénisse! Mais, quels que soient l'origine de ces politesses et le sens des mots employés, il n'en est pas moins vrai que la croyance universelle reconnaît un homme heureux, ou en passe de le devenir, dans l'homme qui éternue.

Cette pensée ne fut pas la première qui s'offrit à l'esprit de sir Olliver. Il eut peur tout prosaïquement d'être enrhumé, et il allait se lever pour fermer la porte ou la fenêtre de sa chambre et interdire le passage aux courants d'air, quand il s'aperçut que sa porte et sa fenêtre étaient démesurées comme l'infini, et qu'on eût fatigué l'éternité à vouloir les clore tant soit peu.

Le lecteur s'imagine sans doute que la stupeur, que l'ébahissement va enfin donner à sir Olliver l'émotion qu'il a toujours vainement souhaitée. Erreur! un Anglais ne s'étonne pas si facilement. Sir Olliver, quand il fut tout à fait éveillé, se crut endormi.

—C'est un songe, murmura-t-il, le songe d'une nuit d'été.

Mais un second et un troisième éternument, accompagnés d'une légère douleur dans les reins, le ramenèrent à la réalité. C'était le moment de s'étonner; ce fut le moment du désappointement.

—Hélas! ce n'est même pas un songe, se dit-il, je suis bêtement éveillé!

Et il regarda autour de lui d'un air défiant, comme une victime déjà mystifiée. La lettre déposée par Michel lui frappa les yeux; il l'ouvrit et lut ce qui suit:

«Milord,

«Nous ne pouvions plus naviguer ensemble. Vous m'excuserez d'avoir pris mes précautions pour défendre le Cyclope. Vous vouliez un naufrage; vous l'avez eu; seulement, dans le vin et non sur l'eau. Ce n'est pas la coque du navire qui a chaviré, mais la cervelle de Votre Seigneurie. Je m'empresse d'ajouter, milord, que vous avez été vaincu, sans que vous puissiez recevoir un reproche. Le vin était bon, mais il n'était pas pur. J'avais ajouté aux bouteilles qui vous concernaient un narcotique dont j'espère avoir bien ménagé les doses. Je serais désolé de m'être trompé et de vous procurer un sommeil sans réveil. Le cas de légitime défense ne m'autorisait pas suffisamment; mais comme si ce malheur était arrivé, vous ne liriez pas ma lettre, et comme vous ne pourriez par conséquent m'entendre que du séjour des bienheureux, où le Dieu des Français tolère quelques Anglais, je n'aurais pas à perdre mon temps et mon papier en excuses.

«Heureusement, milord, cette supposition est une plaisanterie. Je viens de contempler le sommeil de Votre Grâce, et jamais l'innocence et la bonne santé ne ronflèrent avec une tranquillité plus parfaite.

«Vous vous éveillerez dans une île charmante, coquette, à peine meublée de serpents, mais, en revanche, complétement dépourvue d'hommes. C'est le paradis terrestre sans Adam, et par conséquent aussi sans Ève. J'ose espérer que milord me saura gré du soin avec lequel je lui ai ménagé cette surprise, et des égards de tout l'équipage pour sa personne.

«Si milord, malgré ces attentions, était mécontent de son logement, il pourrait mettre un drapeau au sommet de la petite montagne qui partage l'île en deux portions; je ne doute pas qu'à moins de brouillards et de mauvaise volonté, les navires qui passeront à distance n'aperçoivent ce signal; et comme dans quelques jours le Cyclope sera un de ces navires, je promets à milord de bien essuyer les verres de ma lunette.

«Milord verra qu'on n'a rien oublié de ce qu'il avait embarqué avec lui. Si j'avais pu penser qu'un compagnon lui fût agréable, je lui aurais laissé le matelot Pharamond; mais les façons détestables de ce marin, qui croit avoir toujours à se plaindre des Anglais, auraient pu faire souhaiter la solitude à milord, et je tiens trop à combler les souhaits de milord pour ne pas le laisser seul.

«Je préviens milord qu'il devra se défier de certain fruit, vermeil, charmant à l'œil, agréable au goût, mais mortel, qui croît en abondance dans cette île. C'est la pomme de ce paradis terrestre; mais milord ne sera pas tenté puisqu'il n'aura pas de tentatrice, et il prend d'ailleurs trop de soins de sa santé pour terminer par un suicide une existence dévouée à l'imprévu.

«J'ai eu soin de régler la montre de milord, pour qu'en s'éveillant il puisse savoir l'heure exacte et apprendre, par comparaison, à mesurer le temps sur l'ombre des arbres, ainsi que cela se pratique dans Robinson Crusoé. Milord me saura-t-il gré de toutes ces petites gâteries, et voudra-t-il bien reconnaître qu'en lui procurant des émotions, sans m'exposer à en ressentir moi-même, j'ai agi avec prudence, et j'ai allié, dans la mesure convenable et discrète, les devoirs de l'hospitalité à ceux de ma profession?»

A bord du Cyclope,

MICHEL,

capitaine au long cours.

Sir Olliver ne put s'empêcher de sourire à la lecture de cette lettre. La pensée qu'il avait causé assez de terreur à quelqu'un pour qu'on machinât contre lui toute une embûche sérieuse ne lui fut pas désagréable. Pourtant l'ironie du capitaine le choquait dans sa vanité:

—Milord! milord! pourquoi m'appelle-t-il milord? il me traite, dans cette lettre, comme on traite les Anglais dans une caricature française. Ah! quand je sortirai de cette île, je me vengerai du capitaine.

Sir Olliver se leva, et ne voyant devant lui que la mer calme et unie, sans le plus léger vestige de barque ou de radeau, il comprit tout de suite que le départ ne devait pas être aussi facile que l'arrivée. Mais, résigné à tenter l'expérience de la solitude, puisque la fréquentation des humains ne lui avait pas réussi, il accepta résolûment le sort qui lui était fait.

—Ces insolents matelots ne verront jamais mon drapeau flotter sur la montagne, dit-il. Je vivrai ici; je m'empare de cette île, je n'en sors plus; elle est désormais mon domaine.

Je n'oserais pas avancer que l'Anglais songeait à peupler son royaume. Il avait de trop bonnes raisons pour ne pas faire ce rêve-là. Mais il pensa que bien des souverains gouvernent des solitudes, et que si celles-ci ont l'inconvénient de rapporter très-peu d'impôts, elles ont, en revanche, l'avantage d'être facilement gouvernables, et, par ce dix-neuvième siècle qui court, cet avantage n'est pas à dédaigner.

En conséquence, s'avançant jusqu'aux bords de la mer, et se retournant pour contempler l'île avec solennité, sir Olliver déclara à haute voix, et d'un ton respectueux, qu'il prenait possession de cette terre inconnue, au nom de Sa très-gracieuse Majesté la reine Victoria. Et ce devoir patriotique accompli, l'île fut baptisée du nom d'île des Rêves, l'intention de sir Olliver étant de passer sa vie à peupler au moins d'illusions et de fantômes de son imagination cette solitude charmante qu'il ne pouvait peupler autrement.

Une bonne conscience est un apéritif, et rien ne prédispose aux fonctions gastronomiques comme le sentiment du devoir rempli. Sir Olliver avait si bien agi qu'il se sentit affamé. Il toucha pourtant avec discrétion à la caisse d'approvisionnement, et sut gré au capitaine Michel de ce que celui-ci n'avait pas voulu lui procurer des émotions trop vives en lui coupant les vivres. Il éprouva même quelque satisfaction à retrouver son portefeuille intact et avec le même embonpoint; c'était là, on en conviendra, une satisfaction bien désintéressée dans le cas présent, et qui prouvait que sir Olliver aimait le superflu à l'égal du nécessaire.

Il fallait choisir un gîte, dresser son chalet, emmagasiner ses provisions, aborder enfin la partie technique du rôle de Robinson. Mais sir Olliver, pleinement rassuré sur l'état de la température, pensa qu'il avait tout le loisir nécessaire pour cette installation définitive, et ne se pressa pas de faire œuvre de ses mains. Il résolut, avant toute chose, de prendre connaissance de son île, d'en étudier la topographie, les ressources, et de choisir pour son domaine privé l'emplacement le plus agréable et le mieux abrité.

Mais comme il n'est pas convenable qu'un souverain passe l'inspection de ses États sans avoir commencé par s'inspecter lui-même, sir Olliver, qui ne partageait pas sur le chapitre de la toilette, non plus que sur les autres points, les idées tolérantes du capitaine Michel, sir Olliver crut indispensable de réparer le désordre de son costume. Il se mit en mesure de faire les choses en conscience, et chercha, à cet effet, un bosquet mystérieux, un sanctuaire sous les arbres, où sa pudeur britannique n'eût pas à souffrir; scrupule naïf, mais rassurant peut-être pour les illusions de notre naufragé. Il trouva ce cabinet de toilette, comme si une fée anglaise l'eût préparé d'avance. Un petit rocher, convenablement abrité par des arbres à longues feuilles, offrait à la fois un siége, un lit de repos ou une table.

Sir Olliver transporta là toutes les pièces de son nécessaire et préluda ensuite, avec le sang-froid le plus imperturbable, à la toilette la plus correcte. Il se rasa méthodiquement, se vêtit avec le soin religieux qu'un parfait gentleman doit apporter à cette œuvre capitale, et après avoir allumé un cigare il sortit pour sa promenade de découverte.

Un touriste moins blasé (en supposant que ces deux termes ne soient pas toujours synonymes) fût tombé en extase devant les splendeurs de végétation, devant les caprices de verdure, les somptuosités de fleurs qui se révélaient à chaque pas. L'île de Calypso, avec son printemps éternel, n'eût été qu'une Sibérie monotone à côté de cette île enchantée. On pouvait y acclimater toutes les invraisemblances physiques et idéales. Sir Olliver crut s'apercevoir que les fleurs et les fruits s'envolaient d'eux-mêmes des arbres par un raffinement de grâce qui rendait les récoltes faciles. Il allait même consigner ce singulier phénomène sur ses tablettes, quand il reconnut que ces fleurs et ces fruits avaient des plumes, et n'étaient pour les arbres que des ornements postiches. L'île était une volière. Chaque arbre ressemblait à un de ces monuments domestiques que les naturalistes affectionnent, et qui portent sur leurs branches des oiseaux empaillés. Comme il allait entrer dans une prairie, un objet, assez semblable à un chapeau de paille d'Italie, orné de plumes, s'élança tout à coup, comme si un tourbillon l'eût enlevé de la tête d'une élégante lady, et disparut dans les airs. Sir Olliver, mis en défiance et commençant à douter de tout, n'osa pas écrire ce qu'il avait vu, et s'en félicita quelques instants après, quand il eut acquis la preuve que ce soi-disant chapeau était un véritable oiseau de paradis, hôte ordinaire et merveilleux de l'archipel Arrou.

Un ruisseau traversait la prairie; l'Anglais, mis en humeur poétique, lui donna le nom de ruisseau d'Ophélie, et, après en avoir avalé quelques gouttes puisées dans le creux de sa main, il trouva une petite saveur salée à cette eau limpide, et décida qu'il installerait, sur ses bords hygiéniques, un petit établissement thermal pour lui tout seul.

Par une hallucination, au moins aussi étrange que celle dont il avait été dupe quelques instants auparavant, sir Olliver crut remarquer, dans le courant du ruisseau, un petit objet brun et oblong, qui ressemblait à s'y méprendre à un cigare de la Havane. Mais l'invraisemblance était trop choquante, pour qu'un esprit, ennemi du fantastique, s'arrêtât à la discuter. Sir Olliver continua donc sa promenade, sans mentionner que les ruisseaux de cette île charriaient des cigares.

Il marchait au milieu d'un concert; les oiseaux chantaient; et, quoiqu'ils ne commissent aucune faute d'harmonie, l'Anglais prenait plaisir à les écouter et les admirait autant que s'ils eussent chanté faux. Il crut distinguer pourtant une note étrange et presque humaine dans ce concert. Quelque chose d'assez semblable à un éclat de rire s'élevait par intervalles.

—Encore une illusion! pensa sir Olliver, qui se mit à chercher quel instrument ailé le gratifiait de cette note fantastique, de ce rire en dièse ou en bémol. Il remarqua un magnifique perroquet qui se dandinait dans un hamac naturel formé par une liane entre deux arbres, et il fit honneur à cet artiste de l'éclat de rire en question.

—C'est bizarre, dit l'Anglais; les perroquets imitent, mais ne devinent pas; qui donc a pu révéler à celui-ci, dans cette île déserte, les secrets du rire, et du rire européen, car je ne suppose pas que les insulaires du voisinage se permettent de rire comme des Anglais, et même comme des Français? Voilà du moins un fait curieux et bon à noter. Aussitôt, tirant ses tablettes, sir Olliver écrivit à la première page: «Les îles de l'archipel Arrou produisent des perroquets d'une espèce toute particulière, dont le cri ressemble, à s'y méprendre, à l'éclat de rire humain.»

Voici une note dont mon savant ami, sir John Simpson, membre de la Zoological society, saura faire son profit.

Et, enchanté de cette première conquête dans son île, plaçant avec respect ses tablettes dans une poche de côté tout près de son cœur, sir Olliver se livra aux méditations philosophiques qui suivent d'ordinaire les grandes victoires.

Est-ce le perroquet qui imite l'homme, ou bien est-ce l'homme qui a imité le perroquet? se demanda-t-il. Grave question! L'homme est la synthèse de tous les animaux. Par tous ses instincts et par toutes les variétés de ses formes, il peut ressembler à tous les êtres de la création. Il est la seule créature qui ait autant de types que d'individus. Le rire aura été une imitation de sa part. Mais est-ce bien le perroquet plutôt qu'un autre oiseau qu'il a imité? Le rire! autre problème! Les pleurs sont logiques; ils soulagent ceux qui ont le bonheur de pleurer. Mais le rire est absurde et contre nature; il peut faire mal, et rarement il fait du bien. On meurt de trop rire; on ne meurt pas de trop pleurer. Le rire est méchant comme il est malsain. Les idiots, les enfants, les fous rient toujours. L'homme bon transige et sourit seulement. Les poëtes comiques sont presque toujours des misanthropes. Machiavel était un poëte comique. Le rire est la marque de la déchéance humaine. Les Grecs, qui avaient le culte de la beauté, le sentiment de la dignité extérieure, ne faisaient jamais rire le marbre: ils savaient que le rire est une grimace. Les Français, qui sont plus méchants et qui ont moins de dignité que les Anglais, rient toujours. Moi, je ne ris jamais, et.....

Sir Olliver, absorbé dans ses méditations humoristiques, lesquelles étaient aussi complétement dépourvues de sentiers, de lignes droites, de chemins tracés que les solitudes vierges de son île, s'égarait doublement, et, la tête baissée, marchait au hasard dans les grandes herbes, quand il lui sembla que, par un phénomène au moins aussi extraordinaire que celui du rire entendu dans les arbres, son ombre projetée au loin et détachée de lui s'avançait gravement à sa rencontre.

Ai-je oublié de dire que sir Olliver était trop au courant de la mode pour n'avoir pas la vue un peu basse, et pour ne pas ajouter, dans les cas pressants, un appendice vitré à son œil? Mais, pendant qu'il cherchait cet appendice, il avait eu le temps de s'imaginer que c'était peut-être un habitant méconnu de cette île trop peu déserte qui venait au-devant de lui. Un coup d'œil rectifié par son lorgnon dérangea cette conjecture: l'ombre en question avait une apparence européenne.

Sir Olliver n'était pas curieux. Il redoutait d'ailleurs des déceptions. Il tourna le dos au phénomène pour n'avoir pas à le juger. Mais voici que l'ombre se mit à courir après lui, enjambant les hautes herbes, et le bruit de sa course détruisant toute supposition d'impalpabilité, force fut à sir Olliver de se retourner brusquement d'un air furieux pour demander compte de cette poursuite.

L'Anglais se trouva nez à nez avec un charmant jeune homme, au teint un peu pâli, aux yeux un peu retirés dans l'orbite, à la figure intelligente et fine, vêtu d'un costume de voyage qui manquait plutôt de fraîcheur que d'élégance.

Ce nouveau venu, s'il était un indigène, ne pouvait avoir germé dans cette île qu'après un vent invraisemblable, qui avait transporté de Paris et du boulevard des Italiens un échantillon de la fleur des pois français sur la terre des antipodes.

—Que me voulez-vous? demanda sir Olliver, du ton le plus froid et le plus dédaigneux qu'il put trouver.

—Rien qu'un peu de feu pour allumer mon cigare, repartit le jeune homme en souriant, et dans le plus pur idiome français.

Pour le coup, il faut le confesser, sir Olliver ressentit quelque chose qui ressemblait à une émotion. Mais ce qui le surprit profondément, ce ne fut pas cette rencontre dans une île de l'archipel Arrou, à quelque distance de la Nouvelle-Guinée, d'un Parisien, d'un naufragé comme lui; il se prémunissait trop contre les grands efforts pour en sentir l'atteinte; mais son stoïcisme, son flegme britannique étaient vaincus par ce Robinson rival, qui, au lieu de courir à lui, dans les transports de rigueur en pareille circonstance, de l'embarrasser d'une embrassade, et de lui jouer la scène de sentiment qu'il attendait, le saluait, comme s'il l'eût abordé sur l'asphalte et lui demandait du feu.

Sir Olliver, je le répète, s'avoua à lui-même qu'il n'était pas indifférent à ce détail; mais il ne voulut pas être en reste d'originalité, et, secouant la cendre de son cigare, il offrit en silence du feu, et attendit, sans desserrer les dents, que le cigare de l'inconnu fût allumé, reprit le sien, salua, tourna le dos, et continua sa route.

A peine avait-il fait quelques pas, qu'il entendit derrière lui un éclat de rire à roulades fort semblable à celui qu'il avait noté sur ses tablettes.

—Voilà mon perroquet, se dit sir Olliver un peu confus; je comprends aussi pourquoi les ruisseaux de mon île charrient des cigares. Est-ce qu'au lieu d'être à quelques brasses des Papous, je serais dans un bosquet de Mabille?

Le Français avait rejoint l'Anglais.

—Pardon, monsieur, lui dit-il, en continuant à rire, je ne vous laisserai pas me quitter de cette façon-là. Nous sommes destinés à vivre ou à mourir ensemble; il serait bon de nous entendre.

—Je ne vous connais pas, dit sir Olliver avec le plus beau sang-froid.

—Je le sais bien; c'est précisément pour cela que nous devons faire connaissance. Quant à vous, monsieur, je vous connais.

—Vous me connaissez!

—Oui, vous êtes un Anglais; vous voyagez pour votre désagrément; vous avez fait naufrage, et vous attendez l'omnibus, je veux dire un navire pour continuer vos excursions.

Sir Olliver fut profondément surpris. Il eût bien voulu répliquer par une réponse aussi pénétrante; mais, outre qu'il se sentait embarrassé pour formuler un jugement sur l'inconnu, il éprouvait quelque répugnance à prolonger l'entretien avec une personne qui ne lui avait pas été officiellement présentée. L'étranger sembla deviner ce qui se passait dans l'âme de l'Anglais.

—Monsieur, lui dit-il, permettez-moi de vous présenter, dans ma personne, Stanislas Robert, un peintre de paysage, dont le talent n'est pas encore assez connu pour avoir franchi les mers. Vous m'excuserez de ne recourir à aucun introducteur. Mais si vous voulez m'en indiquer un dans cette île qui ait quelque crédit auprès de vous, je m'empresserai de mettre sous sa garantie l'amitié que je vous offre.

Le jeune homme, en parlant ainsi, saluait d'un ton demi-sérieux qui eût désarmé l'Anglais le plus entêté.

Sir Olliver jugea qu'il avait fait aux convenances tous les sacrifices nécessaires, dans une position tellement excentrique. Il se résigna donc à accepter le compagnon que le sort lui envoyait, et ce fut avec galanterie qu'il lui tendit la main. Sir Olliver avait ressenti d'ailleurs une émotion, et, quelle qu'elle fût, il lui devait de la reconnaissance. C'était pour la témoigner qu'il se montrait facile dans ses relations.

—Eh bien! monsieur Stanislas Robert, dites-moi par quel hasard vous êtes dans mon île? demanda sir Olliver avec une dignité de cacique, tempérée par un sourire de gentleman.

—Votre île! pardon, monsieur; mais il faudrait savoir quel fut le premier occupant.

—Oh! oh! nous ne sommes que deux, nous ne nous connaissons que depuis une minute, et voilà déjà une guerre entamée. Horrible humanité!

—Une guerre qui finira bientôt sans effusion de sang, mais avec effusion d'amitié, si vous voulez bien accepter des arbitres pour vider le débat.

—Comment? des arbitres! demanda sir Olliver.

—Sans doute, reprit le jeune Français, nous ne sommes pas seuls dans cette île.

—Nous ne sommes pas seuls? s'écria l'Anglais véritablement ému; puis après un silence:

—J'aurais dû m'en douter, continua-t-il avec découragement. Je n'ai pas de chance; et la seule île déserte que je découvre est une île peuplée.

Je puis affirmer que sir Olliver en voulait beaucoup au capitaine Michel dans ce moment, et s'il avait pu quitter l'île immédiatement, il n'eût prolongé ni l'entretien ni la promenade. Mais, bien qu'il fût excellent nageur, sir Olliver ne pouvait raisonnablement songer à s'échapper à la nage. Comment d'ailleurs s'y fût-il pris pour emmener ses provisions et son chalet? Or, il lui paraissait aussi impossible de renoncer à ses espérances de confort, qu'il lui semblait dur de renoncer à ses espérances d'émotion.

Nous allons voir que sir Olliver calomniait le hasard, en lui reprochant de gâter ses impressions de voyage!

—A quel chiffre monte la population de l'île? demanda l'Anglais avec un effort visible.

—Oh! rassurez-vous, monsieur, reprit Stanislas Robert, il n'y a pas encore d'encombrement: vous serez le septième personnage et le quatrième homme de la colonie.

—Comment! il y a des dames?

—Oui, monsieur, et comme aucune d'elles ne m'a donné le droit d'avoir de la modestie pour son compte, je puis avouer qu'elles sont toutes les trois fort jolies.

—Quelle île déserte! murmura sir Olliver.

—Ayez un peu de patience, nous ne sommes pas ici pour longtemps. Un accident arrivé au vaisseau qui nous transportait vers l'Australie a contraint le capitaine à nous déposer pour quelques jours dans cette île charmante; mais il doit nous envoyer chercher, et vous pourrez, monsieur, reprendre le cours de vos méditations solitaires.

L'Anglais comprit qu'affecter l'amour de la solitude quand il devenait impossible d'en jouir, c'était fournir un prétexte à des railleries. Il avait déjà été mystifié par le capitaine Michel. S'exposer à de nouvelles épigrammes, c'était évidemment justifier le guignon qui s'acharnait après lui; d'ailleurs, la pensée que des dames, fort jolies, comme le disait le jeune peintre qui devait s'y connaître, partageaient son sort, et étaient obligées de mettre aussi en action la morale de Robinson Crusoé, le faisait sourire.

—Eh bien, monsieur, dit-il presque gaiement à son interlocuteur, veuillez me présenter à ces dames et à ces messieurs.

—Très-volontiers, reprit Stanislas, qui s'empara du bras de l'Anglais et le conduisit vers un point du rivage que sir Olliver n'avait pas encore eu le temps d'explorer.

Sur une pelouse qui datait sans doute du premier printemps de la terre, mais qui n'en était pour cela ni moins verte, ni moins jeune, ni moins touffue, et qui, ayant échappé à la culture des hommes, avait toutes les perfections désirables; à l'ombre de beaux arbres, dont je me dispenserai (pour cause) de vous donner les noms scientifiques, et qui n'avaient peut-être pas de noms, puisqu'ils semblaient une grâce, un privilége exclusif de cette île enchantée, les naufragés annoncés par le jeune peintre étaient installés d'une façon pittoresque, et composaient un tableau, une sorte de Décaméron sur l'herbe qui, fort heureusement, échappera au pinceau de M. Winterhalter, mais qui, hélas! a peut-être inspiré M. Stanislas Robert.

Trois jeunes femmes, bien différentes de physionomie, mais ayant toutes les trois cette douce analogie de la jeunesse et de la beauté, étaient assises dans des attitudes rêveuses.

L'une, modestement vêtue, paraissait en deuil, et effeuillait des fleurs qu'elle jetait ensuite sans leur demander un oracle. Une autre, qu'à la figure brunie et à la flamme de ses yeux on reconnaissait pour une Espagnole, semblait absorbée par quelque important calcul. Le menton dans la main, et le coude appuyé sur le genou, elle regardait devant elle avec une fixité presque terrible. Quant à la troisième, elle n'était pas si plongée dans sa mélancolie qu'elle n'eût assez de sang-froid pour employer ses loisirs à l'occupation la plus étrange qu'on pût attendre d'une naufragée. J'ai honte de l'avouer, elle chiffonnait des dentelles et se préparait un bonnet.

Des écharpes, des ombrelles, des chapeaux de paille étaient jetés à quelque distance, et des débris attestaient, non loin de là, que les nouveaux habitants de l'île n'avaient pas encore eu besoin, pour leur nourriture, de recourir aux procédés sommaires des sauvages.

Près du groupe des trois femmes, deux jeunes gens s'entretenaient à demi-voix, en fumant, l'un dans une énorme pipe de porcelaine, et l'autre une cigarette.

—Voilà, monsieur, toute la population de l'île, dit le peintre en montrant de loin ces cinq personnes.

Sir Olliver avait pris un lorgnon et regardait avec le sang-froid d'un amateur de tableaux, légèrement blasé.

—Il ne nous manque absolument qu'un échantillon des habitants du voisinage pour que la collection soit complète, continua Stanislas. Voici la sentimentale Allemande, la brune Espagnole, la piquante Française, comme dans les gravures d'auberge. Vous avez dû rencontrer ces trois portraits-là partout.

—Oui, mais je ne m'attendais pas à les trouver ici.

—Ne vous plaignez pas, et avouez qu'on ne saurait les mettre dans un plus joli cadre. Quant à ces deux messieurs, l'un, celui qui a une casquette de toile cirée, est un blond enfant de la blonde Allemagne; il regrette la bière, mais vous saurez plus tard pourquoi il prend son mal en patience. L'autre est un Italien qui avait si peur des présents de l'Autriche, qu'il les fuyait jusqu'en Australie. Maintenant, monsieur, permettez-moi de vous présenter.

L'aspect de deux personnes, au lieu d'une seule qu'on attendait, fit pousser une exclamation en chœur aux cinq naufragés. Mais avant que leur étonnement eût pu se manifester par des questions, Stanislas s'était avancé et avait pris la parole.

—N'ayez pas peur, mesdames et messieurs, dit-il en riant; monsieur était un peu sauvage, mais je l'ai apprivoisé.